Frauen auf der Straße. Strukturen weiblicher Öffentlichkeit

im Unterschichtsmilieu

Im Jahr 1847 kam es in der Reutlinger Zeitung zu einem publizistischen Streit, der ein interessantes Licht auf die Lebens- und Umgangsformen württembergischer Unterschichtsfrauen im Vormärz wirft. Stein des Anstoßes war das in Reutlingen übliche »Gassensitzen«[1] strickender Frauen, durch das sich ein junger Bürgersohn der Stadt belästigt fühlte. Er griff daraufhin zur Feder und brachte die Sache in die Zeitung.

»Mit dem schönen Wetter kommt hier in der Regel Etwas, das nicht schön ist, man nennt es - Gassensitze. Diese findet man in der ganzen Welt nirgends sonst als in der ehemaligen Reichsstadt, nunmehr königlichen Oberamtstadt Reutlingen und auf den Dörfern, wo die liebe einfache Natur noch waltet. Hier ist's aber nicht die Natur allein, was viele Frauenzimmer herauslockt, sondern eine ganz ungewöhnlich große Dohsis Neugierde, gepaart mit Klatschsucht und andern Suchten. Wir begreifen nicht, wie man sich dazu entschließen kann, in förmlicher Parade auf der Straße herumzusitzen...«.(RMC 8.5.47)

Der Autor des Artikels befürchtete, daß die einzelnen Gewerbetreibenden durch die Gassensitze Schaden nähmen, »denn man geht ungern in die Straßen, welche durch Gassensitze verunziert sind.« (RMC 8.5.47) Das Bild des vormärzlichen Reutlingen unterscheidet sich damit wesentlich von heutigen Städten. Nicht stumm vorübereilende Passanten bestimmten das Straßenleben, sondern Frauen und Mädchen, Heimarbeiterinnen, die es sich mit ihrem Strickzeug in der Sonne gemütlich gemacht hatten, die mit ihren Nachbarinnen vor der Haustür auf einer Bank oder auf der Treppe saßen, arbeiteten und redeten.

»Bekanntlich sitzen die Frauenzimmer den ganzen Tag auf der Straße herum, wie die Spatzen, und jeder Gang in's Haus hinein, in die Räume, in welchen das Weib schalten und walten soll, ist ihnen zuwider, weil ja indessen eine Frau Klatschbase oder irgend ein Anderes vorbeigehen könnte.« (RMC 8.5.47)

Die Straße war eine Welt für sich, Kommen und Gehen wurde beobachtet und kommentiert, es wurde erzählt und gelacht. Wer die Straße entlang ging, konnte mit einem Gruß oder Schwätzchen, einem Scherzwort oder einer Boshaftigkeit rechnen. Klatschsucht und Neugierde erschienen dem bürgerlichen Beobachter als wesentliches Motiv der Gassensitze. »Sperberaugen« für »fremde Mängel,

seyen es nun körperliche oder geistige«, bescheinigt der Verfasser des Artikels den Strickerinnen. Und in der Tat blieb den Frauen wenig verborgen,von dem was um sie herum geschah. Auf Außenstehende mochte diese dichte Kommunikationssituation bedrohlich wirken, für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gasse schuf sie einen besonderen Zusammenhalt. In den Unterschichtsvierteln spielte sich das Leben vor den Augen der Nachbarinnen ab. Neugierde bedeutete immer auch Anteilnahme, der Klatsch war ein Korrektiv, in dem das Verhalten einer jeden Einzelnen, ihre Beziehungen und Einstellungen ihre Bestätigung oder ihr Urteil fanden. Das »Klatschen und Ausrichten« (MSP 3.3.49) der Frauen war ein lebendiger Prozeß der Auseinandersetzung mit dieser lokalen Öffentlichkeit und ihren Werten; es strukturierte das Zusammenleben in der Nachbarschaft, gab den Menschen und Dingen ihren Platz im Alltag.[2] Natürlich bedeutete dies auch Überwachung und soziale Kontrolle. Dennoch war die Gassensitze in erster Linie ein Kristallisationspunkt für das Leben im Viertel, und sie war für die Unterschichtsfrauen als Kommunikationsort ebenso wichtig wie die Brunnen und Waschhäuser, an denen sich die Dienstbotinnen, Wäscherinnen und Wasserträgerinnen trafen, oder die Wirtshäuser für die Männer.

Dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts war diese direkte Form der Straßenöffentlichkeit fremd. Privater und öffentlicher Raum wurden im bürgerlichen Leben strikt getrennt, und gerade die »Privatheit« bürgerlichen Lebens war ein wesentliches Mittel der sozialen Abgrenzung gegenüber dem Adel wie auch den Unterschichten.[3] Im konservativen Bürgertum lebten Frauen eher zurückgezogen im Haus (Kap. IV 4) und mieden die Straße. Ihre Kommunikation mit der Außenwelt beschränkte sich auf Kaffeekränzchen mit Freundinnen oder auf die Informationen, die sie über die Dienstboten, die Kinder oder den Mann erhielten.

Daß die Gassensitze Ausdruck eines bestimmten Lebens- und Kommunikationsstils war und in Reutlingen eine lange Tradition hatte, war das gewichtigste Gegenargument eines Verteidigers der Gassensitze.

»In Nro 90 des Reutlinger und Mezinger Couriers lesen wir eine derbe Rüge über die Gassensitze. Schreiber dieses aber ist mit der Ansicht desselben nicht einverstanden. Daß es eine alte Sitte, vielleicht schon mehr als 100 Jahre her ist, daß Gassensitze geübt werden, darf nicht so besonders auffallen, indem es in vielen Städten ebenso stattfindet... Daß der eine oder andere Geschäftsmann deßwegen durch Absatz in Nachtheil komme, weil ein Gassensitz vor seinem Hause stattfindet, ist sehr zu bezweifeln, denn es wäre wahrhaft traurig, wenn die Gassensitzenden so moralisch verdorben wären, daß jedem Vorübergehenden sein gut Theil Schletter zu Theil würde. Ebenso wird es recht gerne gesehen, daß sich Bürger nach dem Feierabend zusammensetzen und über ihre Angelegenheiten sprechen, statt im Wirthshaus zu sitzen.« (RMC 15.5.47)

Obwohl bei der Reutlinger Gassensitze die Strickerinnen dominierten, waren Männer von dieser Kommunikation nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Schuster am offenen Fenster seiner Werkstatt hatte nicht weniger Teil am Straßengeschehen als die Weiß- oder Handschuhnäherin, die für ihre Arbeit das Licht des Stubenfensters brauchte. Am Abend schließlich saßen Frauen wie Männer nachbarlich beisammen.

Bedingt durch die Wohnverhältnisse [4] gab es im Alltag der Unterschichten kein Privatleben. Bei den kleinräumigen Häusern und den schwarzverrauchten dunklen Stuben war es üblich, daß Arbeiten, die viel Platz und Licht brauchten, vor der Haustüre oder im offenen Hof erledigt wurden; dies galt für Handwerker ebenso wie für Hausfrauen oder Heimarbeiterinnen. Die Türen der Häuser waren offen, Wohnplatz und öffentlicher Raum gingen bruchlos ineinander über [5] und erlaubten den Frauen einen fließenden Wechsel zwischen den Arbeiten drinnen und draußen. Das dichte Nebeneinander von Familie, Arbeit und Alltagsleben führte zu einer nachbarschaftlichen Vertrautheit, die zugleich auf einer sensiblen Wahrnehmung der gegenseitigen wirtschaftlichen und familiären Verhältnisse beruhte. Kleinbürgertum und Unterschichten hatten damit eine Lebensform bewahrt, die in ihrer Geschlossenheit an ländliche Gemeinden erinnert. Die einzelnen Viertel der damals noch recht kleinen württembergischen Städte - Reutlingen z.B. hatte 1846 12 660 Einwohner - waren sozial noch weitgehend einheitlich strukturiert und überschaubar. Wer wissen wollte, was in der Stadt vor sich ging, war nicht auf die Presse angewiesen, - obwohl auch in den Unterschichten Zeitung gelesen wurde. Informationen wurden direkt ausgetauscht, die Meinungsäußerung erfolgte ohne Umwege. Im Viertel kannte man/frau sich und wußte um seine/ihre Wege und Tätigkeiten. Die Verständigung lief von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Die Reutlinger hatten, wie Hermann Kurz [6] beschreibt, ein allgemein übliches Verständigungssystem, das genau auf dieser Vertrautheit mit den Verhältnissen einzelner Familien aufbaute. Wenn z.B. ein Familienangehöriger gerufen werden sollte, wurde einfach mit der Hausglocke geläutet. Die Nachbarn kannten die Signale und den Ton einer jeden Glocke und gaben die Information weiter. Mit Hilfe dieses doppelten Nachrichtensystems konnte jedes Familienmitglied relativ rasch erreicht und »heimgeläutet« werden.

Diese nachbarschaftliche Nähe und das Wissen um Streit und Spannungen erlaubten es, Konflikte öffentlich, auf der Straße auszutragen. Eine Reutlinger Wirtin, die sich über ihre Nachbarschaft geärgert hatte, konnte so wütend über die Straße schreien, daß »diejenigen Nachbarn, welche ihr etwas schuldig seyen,... sie bezahlen und diejenigen, welche ihr Nichts schuldig seyen,... zu ihr auf die Kirchweih kommen« sollten. (RMC 2.5.48) Gerade diese Intimität der Straße war es, die bürgerlich erzogene Menschen abstieß. Das Befremden betraf nicht nur den Kommunikationsstil, sondern auch die Formen, in denen Privates öffentlich wurde, z.B. im Umgang mit Unterwäsche.

»... allein eben so abscheulich ist der namentlich hier vielfach stattfindende Brauch, die Wäsche vor den Fenstern an Stangen zu trocknen. In manchen Städten ist dieß polizeilich verboten; in den meisten aber verbietet es den Einwohnern das Schicklich-keitsgefühl, eine Garnitur mitunter sehr zerrissener Strümpfe und Hemden und anderer Wäsche am Hause anzubringen. Wie stolz nimmt sich dann oft noch ein Paar Hosen unter den fliegenden Fahnen aus!« (RMC 22.1.48)

Der Mangel an Schicklichkeit war eines der Hauptargumente gegen die »Gassensitze«. Daß die Frauen beim Arbeiten ihre Röcke schürzten, vielleicht sogar Bein zeigten, erregte Anstoß und Ärger. »Nichts weniger als reizend« fand der bürgerliche Sittenwächter den »Aufzug« der Strickerinnen und konnte sich nicht enthalten, noch einige bösartige Bemerkungen über deren »zerfetzte Unterröcke« zu machen, die sonntags unter »schönen Oberröckchen« versteckt würden. Die Freizügigkeit und Unbekümmertheit der Frauen wirkten auf ein bürgerlich-männliches Gemüt bedrohlich, nicht zuletzt weil die Strickerinnen bei ihren Zurufen auf derbe sexuelle Anspielungen nicht verzichteten. Nach dem Artikel im »Reutlinger und Mezinger Courier« zumindest konnten sie »ebenso fertig schimpfen und gemeine Redensarten führen, wenn's darauf ankommt, als stricken, und um sich hievon zu überzeugen, darf man nur auf dem Graben, wenn die Schönen (am Sonntag; d.V.) lustwandeln, aufhorchen - da kann man Reden hören, vor denen Männer erröthen, die doch in der Regel eine zähere Natur haben.« (RMC 8.5.47) Die Kritik an der »Gassensitze« mündete schließlich in eine grundsätzliche bürgerliche Kritik an den Lebensverhältnissen und der Haushaltsführung von Unterschichtsfrauen.

»Dies hängt aber ganz genau mit den Gassensitzen zusammen... Dadurch wird der Sinn von aller Häuslichkeit abgezogen, und das Weib seinem eigentlichen Wirkungskreis entrückt; es sieht wohl alles scharf, was auf der Straße vorgeht, und die Fehler alle der Vorübergehenden, aber den Schmutz an sich, in seinem Haus sieht es nicht.« (RMC 8.5.47)

Daß die Frauen auf der Straße arbeiteten und meist mit Stricken ihren Lebensunterhalt verdienten, wurde von diesem »Feind der Gassensitze« übersehen. Und dies, obwohl die Reutlinger Wollsocken landesweit bekannt waren, und im September 1847 sogar der spätere Abgeordnete Moriz Mohl in der Zeitung ein Lobrede auf »lez und recht« gestrickte Socken aus Reutlingen hielt (RMC 23.9.47). Der Gegner der Gassensitze entwarf schließlich das Bild von faulen, auf der Straße herumlungernden Unterschichtsfrauen, das in ähnlichen Varianten damals auch in der bürgerlichen Pauperismusliteratur (Kap. II. 1) kursierte.

»Wir sprechen hier von Mädchen, die nichts, gar nichts können, als nur stricken, die nicht im Stande sind, außer einer Wassersuppe dem Manne auch nur ein einziges ordentliches Gericht aufzutischen, die nicht im Stande sind, ein Loch zu flicken, die oft nicht einmal ihr Haar ordentlich flechten können... Solche Mädchen werden dann diejenigen Mütter, welche ihre Kinder ungekämmt und ungewaschen mit zahllosen Löchern im Anzug herumlaufen lassen und ihre Männer durch rohes Benehmen in's Wirthshaus jagen.« (RMC 8.5.47)

Trotz dieser massiven Angriffe ließen sich die gassensitzenden Frauen 1847 nicht einschüchtern, wie der Zeitungsschreiber pikiert feststellte. Der Zusammenhalt der Straße war stärker als die Macht der Presse. Dem Druck der bürgerlichen Kultur- und Erziehungsansprüche setzten die Strickerinnen hartnäckigen Widerstand entgegen, und so schreibt der »Reutlinger und Mezinger Courier« am 15.5.1847 bitter: »Die Frechheit einiger Strickerinnen geht übrigens so weit, daß sie, um mit ihren eigenen schönen Worten zu reden >itzt airscht reacht na sitzet<. Diese beweisen damit klar und bündig, daß sie Mädchen ohne alle Scham und Sitte sind.« (RMC 15.5.47) Als 1848 die Debatte erneut aufflammte, bemerkte die Redaktion resigniert: »Wir nehmen gegen die Gassensitze höchst ungern etwas auf, denn an der Gleichgültigkeit der betreffenden Frauen und Mädchen gegen das Schicklichkeitsgefühl prallt alles ab.« (RMC 7.4.48)

Was schicklich war und wie weibliches Benehmen auszusehen hatte, wurde in diesem Artikel am Beispiel des viktorianischen England vor Augen geführt, wo der Prozeß der Verbürgerlichung und der Einschließung der Frauen ins Haus am weitesten fortgeschritten war.

»Wenn in England ein Frauenzimmer zum Fenster hinausschaut, so versammelt sich vor demselben eine Masse Volks, und weicht nicht eher als bis die Neugierige das Fenster verläßt. Bei uns zwar wird das Sittlichkeitsgefühl nicht so weit ausgedehnt, wir wollen den Reutlinger Jungfrauen auch nicht verbieten, zum Fenster hinauszuschauen, aber die Straßen durch die leidige Gassensitze auf eine Weise zu verblockiren und barrikadiren, wie es jetzt wieder zu geschehen anfängt, möchte bald eine ähnliche Maßregel hervorrufen.« (RMC 7.4.48)

Wie die Diskussionen um die Reutlinger »Gassensitze« enthüllten, war die Straße ein für die weibliche Sittlichkeit gefährliches oder zumindest ambivalentes Terrain. Dies illustriert ein ganz anderer Vorfall aus Tuttlingen, der sich in ähnlicher Weise auch in einer anderen württembergischen Stadt hätte zutragen können. Der Tuttlinger Korrespondent des »Beobachter« berichtete:

»Tuttlingen, den 9.5.1846. Nachdem vor 14 Tagen das Einsperren der Gänse und Enten bei Gefahr des Todtschießens befohlen wurde, wird so eben mit der Schelle öffentlich bekannt gemacht: >Das Spaziergehen und Herumziehen der ledigen Weibsleute in und außerhalb der Stadt, Abends nach der Betglocke, mit oder ohne Laterne, wird hiemit wiederholt bei Thurmstrafe verboten,...«. (Beob 19.5.46)

Die Freiheit der Straße war nicht unbegrenzt, junge ledige Frauen waren in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. Die entscheidende Grenze setzte hier die Dunkelheit und die mit dieser assoziierten sittlichen Gefahren. Eine anständige bürgerliche Frau begab sich deshalb nie ohne Begleitung nachts auf die Straße. Genau dies unterschied sie von Unterschichtsfrauen, die von Berufswegen nachts oft unterwegs waren: Wasserträgerinnen gingen zum Brunnen,[7] Dienstbotinnen erledigten abends Besorgungen oder holten ihre Herrschaft mit der Laterne ab, Arbeiterinnen konnten die Fabrik oft erst nach Einbruch der Dunkelheit verlassen. Trotz dieser Vertrautheit mit der Nacht gab es auch für Unterschichtsfrauen Grenzen des Schicklichen; diese begannen dort, wo die Arbeit endete und der »Müßiggang« anfing. Wer nachts unterwegs war, um sich zu amüsieren oder gar mit Freunden zu treffen, machte sich der »Nachtschwärmerei« verdächtig, und diese war strafbar. Auch eine Laterne, als Zeichen, daß ihre Trägerin das Licht nicht scheute, konnte sie kaum vor ehrenrührigen Verdächtigungen bewahren. So empfindet der Tuttlinger Korrespondent die harsche Form der stadträtlichen Verfügung für »ordentliche Mädchen« beleidigend, wenn auch angesichts der sonntäglichen Vergnügungen der städtischen Jugend angebracht:

»Wenn es gewiß nur am Platze ist, etwaigen Unordnungen auf der Straße namentlich an Sonntagabenden zu steuern (obgleich dadurch auch die Straßenbeleuchtung bei uns aufhört, da jedes Mädchen mit einer Laterne versehen war), so ist es auch gewiß, daß obige Bekanntmachung in einer Weise gegeben ist, die jedes ordentliche Mädchen verletzt, namentlich diejenigen, welche nicht spazieren gingen...«. (Beob 19. 5. 46)

Die lokalen »Gassen- und Straßenpolizeiordnungen«, die von den einzelnen Ortsbehörden erlassen wurden, beschäftigten sich vor allem mit dem »Benehmen in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung«. Die Heilbrunner Verordnung von 1842 zum Beispiel verbot »das Herumstehen in geschlossenen Gruppen, wie es junge Leute, namentlich zur Abendzeit im Gebrauch haben. Ebenso das Durchziehen der Straßen, Brücken und öffentliche Spaziergänge in geschlossenen Reihen.«[8] Solche Nachtschwärmverbote hatten in Württemberg fast eine dreihundertjährige Tradition. Schon in der 4. Landesordnung vom 1.6.1536 hieß es: »Item niemand soll nachts im sommer nach der neunden uhr auff der gassen geen, noch in den Wirtshäusern, und im winter um acht uhr, on ein liecht sitzen«. 1790 schrieb die »Policei-Verordnung der Residenzstadt Stuttgart« vor, daß »niemand des Nachts nach 10 Uhr ohne Laterne auf der Straße betreten lassen, oder gewärttig seyn, daß er von den Patrouillen auf die Wache geführet, allda um seinen Namen und Charakter befragt.«[9] Den Gemeinden war daran gelegen, junge Leute - d.h. alle unverheirateten unter 25 Jahren - von den Straßen fern zu halten und dadurch zu zwingen, die legitimen Unterhaltungsangebote und Treffpunkte wie die Licht-kärzen wahrzunehmen, und damit im Kontrollbereich der Erwachsenen zu bleiben. Im Winter, in der Zeit der langen Abende, trafen sich Mädchen und junge Frauen gewöhnlich bei einer Familie der Nachbarschaft um gemeinsam »zu Licht zu sitzen«, zu arbeiten und sich zu unterhalten. Die Lichtkärzen, die auf dem Land nach der ausgeübten Haupttätigkeit auch Spinnstuben hießen, waren regelrechte Jugendtreffs, bei denen gesungen, gespielt, mitunter auch getanzt wurde, wenn die Anstandspersonen großzügig waren. Dementsprechend lockten die Lichtkärzen auch die männliche Jugend an und waren Ausgangspunkt für ausgiebige Nachtschwärmereien beider Geschlechter. Um »sittenverderbenden Zusammenkünften mit aller Macht« zu steuern, wurden die Lichtkärzen meist auch obrigkeitlich überwacht.[10]

Rein rechtlich gesehen galt das Nachtschwärmverbot für junge Frauen wie Männer. Der Kirchenkonvent von Kiebingen stellte z.B. im Juli 1846, der sommerlichen Hoch-Zeit des Nachtschwärmens fest, »daß junge Leute, ja selbst Kinder noch Abends nach dem Gebetläuten im Freien sich aufhalten. Da solches nächtliche Umherschwärmen von Leuten beiderlei Geschlechts sittengefährlich und unstatthaft ist, so beschließt der Kirchenkonvent, daß nach vorangegangener Warnung auf der Kanzel, von dem Polizeidiener Abends strenge Aufsicht geführt werden solle.«[11] In der Regel wurden aber die Nachtschwärmverordnungen vor allem in den Städten gegen ledige Frauen und Mädchen angewandt. Nur für Frauen war die Betglocke das entscheidende Zeichen, während bei den jungen Männern eher die Sperrstunde der Gaststätten das Ende nächtlicher Ausflüge markierte. In Reutlingen z.B. erscheint in der Polizeistatistik die Nachtschwärmerei als rein weibliches Delikt, wobei die Strafe für Nachtschwärmen 5 bis 1Okr oder mehrstündigen Arrest betrug. Die Männer dagegen wurden wegen »nächtlicher Ruhestörung« bestraft.[12] Bei den männlichen Adoleszenten gehörte es nach der Schulentlassung geradezu zum Ehrenkodex ihrer jungen Männlichkeit, allein oder in Gruppen nachts herumzuziehen, den Mädchen bei der Lichtkärze aufzulauern oder zu randalieren. In den Dörfern war dies in den sogenannten Burschenschaften und Jahrgangsgruppen teilweise noch rituell organisiert.[13]

Wie aus zeitgenössischen Quellen hervorgeht, war bereits der Vorwurf der Nachtschwärmerei für >anständige< Frauen rufschädigend. Im Prozeß um den Ulmer Brotkrawall (Kap. I. 5) sagt z.B. Rosina Jehle über den Leumund der Angeklagten Henrike Saile: »Es weiß jedermann, daß sie liederlich ist, weil sie nachts so ausläuft... Vorgestern sah ich sie allein in der Neuen Straße und sie sagte mir nicht, was sie treibt.«[14] Das Problem solcher ehrenrühriger Verdächtigungen beschäftigte auch den Tuttlinger Korrespondenten des »Beobachter«:

»Eine Frage, die wohl einer Erörterung im Stadtrathe werth ist,... erlaube ich mir noch zu stellen: Muß ein geordnetes Mädchen, das Abends nach der Glocke noch gern Verwandte oder eine Freundin besuchen will oder die noch verschickt werden sollte, zu hause bleiben, oder sich von einem Poliziediener antasten und als Herumzieherin behandeln lassen?« (Beob 19.5.46)

Daß sich viele Frauen der Unterschichten durch Bestrafungen keineswegs davon abhalten ließen, abends ihren > Abendteuern< nachzugehen, läßt sich an der Reutlinger Strafstatistik ablesen. Allein im August 1847 wurden 10 »ledige Weibspersonen« nachts aufgegriffen und wegen Nachtschwärmerei belangt. (RMC 10.8.47) Obwohl Frauen, die am Sonntag zum Tanz gingen oder einen gemeinsamen Abendspaziergang mit Freundinnen unternahmen, damit rechnen mußten, in den Ruf von Nachtschwärmerinnen zu geraten, konnte dies den Frauen die Freude an amüsanten Ausflügen nicht nehmen. Der »Beobachter« bemerkte 1846, daß »an allen öffentlichen Vergnügungs-Orten das weibliche Geschlecht vorzuherrschen scheint« (Beob 29.12.46).

Fleißige »Weibsleut« und »liederliche Dirnen«.

Arbeits- und Lebensperspektiven von Unterschichtsfrauen um die Mitte des 19. Jahrhunderts

»Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit, wohl dir, denn du hast es gut.«[1]

Wer waren die Frauen der Unterschichten, von denen hier die Rede ist, wie lebten sie und wovon? Der Begriff »Unterschichtsfrauen«, der in diesem Buch verwendet wird, umfaßt eine Vielzahl höchst unterschiedlicher weiblicher Existenzformen, die mit komprimierten ökonomischen Daten nur in Umrissen sichtbar gemacht werden können. Dennoch ist es unumgänglich sich mit der wirtschaftlichen Seite des Frauenalltags zu befassen, denn diese bestimmte wesentlich die Lebensperspektiven der Frauen in den damals sogenannten »arbeitenden Klassen«. Da die meisten Berufs- und Gewerbezählungen erst in den 1850er Jahren beginnen, ist es nicht möglich, exakte Daten für die Jahre 1848/49 zu erheben. Die folgende statistische Skizze muß sich zwangsläufig mit exemplarischen Zahlen, Annäherungs- und Vergleichswerten vor allem des Jahres 1852 begnügen, um eine ungefähre Vorstellung von der Frauenarbeit um die Jahrhundertmitte zu gewinnen. Die Mehrzahl der württembergischen Frauen war damals in der Landwirtschaft tätig, ein Bereich der Frauenarbeit, der in sich sehr heterogen war. Er umfaßte ebenso die eigenständig wirtschaftenden Bäuerinnen wie auch die Taglöhner- und Handwerkerehefrauen, deren Familien vom Anbau kleiner Landstücke oder von Allmendteilen lebten, die die württembergischen Gemeinden ihren Bürgern zur Verfügung stellten. Nach einer Berufsstatistik von 1852 zählten zu dieser Gruppe [2] die Ehefrauen der 117 108 ausschließlich Landwirtschaft treibenden Bauern wie auch die Frauen der rund 99 838 Nebenerwerbsbauern, bei denen gewöhnlich der Hauptteil der landwirtschaftlichen Arbeit von den Frauen verrichtet wurde. Von den 227 774 Personen, die in der Gewerbestatistik von 1852 erfaßt wurden, betrieben 43% neben der Landwirtschaft noch ein Gewerbe bzw. neben dem Gewerbe noch Landwirtschaft.[3] Diese Mischstruktur war typisch für Württemberg, vor allem für die Realteilungsgebiete (z.B. im frühindustrialisierten Neckarkreis und im Schwarzwaldkreis), in denen die durchschnittliche Grundbesitzgröße wesentlich niedriger war als in den Anerbengebieten (im Donaukreis und Teilen des Jagstkreises).[4] Zu den in der Landwirtschaft Beschäftigten ist schließlich noch das Gesinde hinzuzurechnen; insgesamt wurden 1852 72 047 Mägde und 61 241 Knechte und Jungen gezählt. Bei einer Bevölkerung von 1 809404 Personen (1852)[5] lebten um die Jahrhundermitte knapp 60% der württembergischen Bevölkerung noch vom Landbau,[6] nur rund 40% ernährten sich von Handel und Gewerbe.[7]

Die weibliche Arbeitskraft war zur Zeit der Revolution ein wichtiger ökonomischer Faktor. Von den Mitarbeitern des Königlichen statistisch-topographischen Bureaus wurde angenommen, daß Frauen und Kinder zum Einkommen eines Haushaltes die Hälfte des notwendigen Existenzminimums beisteuerten.[8] In der Bauernwirtschaft wie im Handwerkerbetrieb arbeiteten Frauen und Kinder vielfach mit oder besserten durch landwirtschaftlichen Zuerwerb das Familienbudget auf, auch die Arbeiter- und Taglöhnerehefrauen sicherten mit ihrer Erwerbstätigkeit das Überleben ihrer Familien. Diese Mitarbeit der Frauen war bereits bei der Lohnhöhe der Männer eingeplant, und auch die Berechnungen der Armenfürsorge bezogen die Frauenarbeit als ökonomische Größe mit ein.

Die meisten der weiblichen Erwerbs- und Nebentätigkeiten im nichtlandwirtschaftlichen Bereich waren noch eng gebunden an hauswirtschaftliche Arbeit. Fegen, Putzen,Wassertragen und »Waschen waren häufige Taglohnarbeiten verheirateter Frauen. Viele dieser Arbeiten fielen allerdings nicht nur im Haushalt, sondern auch in Gewerbebetrieben an. Ein Teilbereich der häuslichen Tätigkeiten erfuhr gerade in den 1840er Jahren eine entscheidende technische Veränderung.

Das Waschen z.B. verlagerte sich zunehmend vom Haus und den öffentlichen Waschplätzen in moderne Dampfwaschanstalten, in denen die Wäscherinnen als Taglöhnerinnen arbeiteten. Im Unterschied zu heute war harte körperliche Arbeit von Frauen, sei es nun beim Waschen, beim Wassertragen, Steineschleppen oder bei Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich, keine Seltenheit. Frauen arbeiteten so z.B. im Taglohn bei den Gemeinden, machten Erd-, Wald- und Straßenarbeiten.

Ein zentraler Bereich weiblicher Erwerbstätigkeit war Mitte des 19. Jahrhunderts die Textil- und Lederwarenproduktion. Von 90 Beschäftigten der Eßlinger Handschuhfabrik Bodmer (1843) waren 80 Näherinnen.[9] Das Nähen, sei es nun von Leder, Weißzeug oder anderen textilen Produkten, wurde von den Frauen entweder als Heimarbeit im Stücklohn, d.h. in Abhängigkeit von einem kaufmännischen Verleger oder Fabrikanten betrieben oder beschränkte sich auf Gelegenheitsarbeiten wie Flicken und Änderungsschneiderei. Die Anfertigung von neuen Kleidungsstücken blieb den zünftigen männlichen Schneidern vorbehalten und war den nicht zunftberechtigten Frauen bis zur Einführung einer neuen Gewerbeordnung 1868 strikt untersagt. Eine Annonce im »Reutlinger und Mezinger Courier« wirft ein Licht auf die Arbeitssituation der Näherinnen.

»Ein hiesiges Frauenzimmer, welches das Tuch- und Kleiderstoppen sehr gut versteht, bietet dem hiesigen Publikum seine Dienste in diesem Geschäft unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung der zu Theil werdenden Aufträge höflichst an. Näheres ist zu erfragen bei Georg Reicherten« (RMC 10.3.48)

Die Schneiderzunft, die damals ohnehin unter industrieller Konkurrenz und personeller Überbesetzung zu leiden hatte, beobachtete mit Mißtrauen, ob die billiger arbeitenden Frauen [10] bei ihren Flickarbeiten blieben oder ihnen ins »Handwerk pfuschten«. In Eßlingen gab es laut Einwohnerverzeichnis 1847 bei 2235 selbständigen Haushalten 39 Wäscherinnen, 51 Näherinnen, 3 Weißnäherinnen und 2 Strickerinnen, wobei diese Zahl nur einen Bruchteil der wirklich in diesem Bereich arbeitenden Frauen erfaßt, da diese Einwohnerliste nur alleinstehende Frauen (Ledige oder Witwen) mit selbständigem Haushalt berücksichtigte. Im Reutlinger Oberamt hatte sich die bei der »Gassensitze« angesprochene Strickindustrie so ausgedehnt, daß 1858, also zehn Jahre später, die Zahl der Strickerinnen immerhin 4193 Frauen betrug, wozu noch einmal 5 771 Kinder und 1 824 strickende Männer kamen. Fast die Hälfte der Reutlinger Bevölkerung verdiente mit Stricken Geld bzw. stand im Dienst von 24 Kaufleuten und 229 Meistern und Kleinunternehmern.[11] Da in vielen von der staatlichen Armenfürsorge organisierten Industrieschulen Stricken oder auch feinere Stickarbeiten (s.u.) gelehrt wurden, war diese Form der Heimarbeit auch in andern Oberämtern verbreitet. Heimarbeit war hauptsächlich Frauen- und Kinderarbeit, wobei vor allem halbmanu-fakturelle Tätigkeiten wie Strohflechten (für die Hutproduktion), Besenbinden, die Herstellung künstlicher Blumen gerne in die Haushalte verlagert wurden, nachdem die Frauen und Kinder angelernt worden waren.

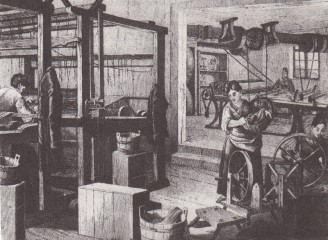

Ein wesentlicher und mit den Jahren ständig wachsender Erwerbszweig für Unterschichtsfrauen war die Fabrikarbeit. In der Textilindustrie, vor allem in den Baum-woll-, Kammgarn- und Wollspinnereien waren mehr als die Hälfte der Beschäftigten Frauen.[12] Frauen arbeiteten an den Spinnmaschinen als Spulerinnen, beim Wollereißen oder machten Hilfsarbeiten. Auch in der Metallindustrie war Frauenarbeit verbreitet, vor allem in der Silberwaren- und Emailleproduktion. Die Blechwarenfabrik Deffner in Eßlingen beschäftigte 1843 neben 105 Flaschnern, Schlossern und Lackierern auch 10 Handschleiferinnen und 20 Mädchen zum Polieren und Schleifen.[13] Im Jahr 1846 lebten in Eßlingen 249 Fabrikarbeiterinnen, damit waren 3,9% der weiblichen Bevölkerung im Bereich der Industrie tätig. Die Zahl der männlichen Arbeiter lag damals bei 315 (gleich 4,93% der männlichen Bevölkerung). Bei 9616 ortsangehörigen und 12 763 ortsanwesenden Einwohnern[14] lag der Fabrikarbeiteranteil in Eßlingen insgesamt bei 6,8%. Zwischen 1846 und 1855 vervierfachte sich die Arbeiter/innenzahl.[15] Die meisten Arbeiterinnen in Eßlingen waren entweder verheiratet oder lebten bei Kostfamilien und Verwandten. Das Adreßbuch von 1847 führt nur 17 Fabrikarbeiterinnen, 3 Spinnerinnen und 3 Spülerinnen mit selbständigen Haushalten an, wobei diese Frauen häufig wie auch die Näherinnen in einer Art Wohn- oder Hausgemeinschaft lebten. Im Unterschied zu Eßlingen, wo die Industrialisierung sich vor allem im Ausbau der Metallfabrikation niederschlug, lag die Zahl der Fabrikbeschäftigten in Heilbronn etwas höher. 1846 wurden hier 371 Arbeiterinnen gezählt (= 4,76% der weiblichen Bevölkerung, bei den Männern 4,6%).[16] In diesen beiden früh industrialisierten Städten dominierte bereits die gewerbliche Erwerbsarbeit gegenüber anderen Bereichen weiblicher Lohnarbeit. Schon 1841 standen in Heilbronn 282 Taglöhnerinnen und Handarbeiterinnen (einschließlich der Fabrikbeschäftigten) 104 Mägden und 18 weiblichen Bediensteten gegenüber. 1852 gab es in der Heil-bronner Industrie 422 Arbeitsplätze, wobei die Papierindustrie mit über 300 die meisten Frauen beschäftigte.[17]

Die Zahl der weiblichen Fabrikarbeiterinnen hatte sich in Württemberg zwischen 1841 und 1852 rapide vermehrt. 1841 registrierte die zeitgenössische Statistik erst »1000 weibliche Gehülfen« in den Fabriketablissements.[18] Mit der Ausdehnung der industriellen Produktion war die Zahl der Fabrikarbeiterinnen 1852 in ganz Württemberg auf 13 586 angewachsen (Männer 31238).[19] Von »Taglohn- und Handarbeiten« lebten 1852 in Württemberg bereits 20020 Frauen (gegenüber 45491 Männern). Sieht frau von den rund 70 000 ländlichen Dienstbotinnen ab, überstieg diese Zahl bei weitem die der 5 565 »weiblichen Dienstboten zur persönlichen Bequemlichkeit«.[20] Für die meisten Frauen war das Dienstbotinnendasein ohnehin nur ein Zwischenstadium bis zur Ehe, an die sich dann andere Erwerbsarbeiten anschlössen.

Aber nicht nur im Bereich der Dienstleistungen und der Produktion, auch im Handel spielten Frauen eine wichtige Rolle. Mit Ausnahme des zünftig organisierten Detailhandels lag ein großer Teil des Hausierhandels und fast der ganze Milch-und Eierhandel in den Händen der Frauen. Auch dort, wo es um weiblichen Schmuck und Mode ging, wie z.B. beim Putzmachergewerbe, dominierten die Frauen. Vor allem das Aufkommen der künstlichen Blumen aus Stoff und anderen Materialien bot Frauen die Möglichkeit, sich mit einem Geschäft selbständig zu machen, ohne in Konflikt zu geraten mit den von Männern dominierten zünftigen Gewerben. »Hochzeitskränze, Ballbouquets, Hauben und Hutbouquets und Todtenkränze« stellte Theresia Bauer in Reutlingen her (RMC 1.1.48), und Lisette Benz am Stuttgarter Tor verkaufte neben »Braut- Ball- und Todtenkränzen« auch »gestickte Chemisette von 15fl bis lfl 48« (RMC 23.1.48).

Zu den im Erwerbsleben stehenden Frauen sind schließlich auch die Handwerkerwitwen zu zählen, die nach dem Tod ihrer Männer das Geschäft übernahmen. »Schneider Schäfers Witwe« z.B. gab ihren Entschluß in der Presse bekannt:

»Empfehlung. Unterzeichnete bringt dem verehrlichen Publikum zur Kenntnis, daß

sie ihr Geschäft durch seitherigen Geschäftsführer Luz fortsetzt und bittet um

geneigtes Vertrauen.« (RMC 19.3.48)

Im Vordergrund dieser Geschäftstätigkeit der Witwen stand einerseits die ökonomische Notwendigkeit, sich und die Familie zu ernähren, andererseits geschah diese Fortführung des Betriebs im Interesse der Familie und dauerte so lange, bis minderjährige oder in der Ausbildung befindliche Söhne in der Lage waren, die Verantwortung zu übernehmen. Da die Handwerker 1848/1849 sich ihrem eigenen Selbstverständnis nach dem »Mittelstand« zuordneten, ist es problematisch, ihre Witwen einfach zur Unterschicht zu rechnen. Angesichts der Gefahr der Verarmung, der alte und alleinstehende Frauen ausgesetzt waren, erscheint dies jedoch legitim. Auch im Handwerk gab es krasse wirtschaftliche und soziale Unterschiede.

Waren die Frauen vermögend, war der ökonomische Handlungsspielraum entsprechend größer, d.h. die Frauen konnten sorgenfrei wirtschaften. Dies wurde dadurch erleichtert, daß seit 1828 die Geschlechtsvormundschaft aufgehoben und Frauen geschäftsfähig geworden waren.[21] Auch das württembergische Erbrecht, das Frauen wie Männern die gleichen Ansprüche am elterlichen Vermögen sicherte, begünstigte im Prinzip die ökonomische Selbständigkeit von Frauen. Für geschiedene Frauen - wie die im folgenden zitierte Susanne Bleßing aus Gmünd - ermöglichte dies auch nach der Scheidung vom Ehemann mit dem eigenen, in die Ehe gebrachten Vermögen weiter zu wirtschaften.

»Die Unterzeichnete macht hiermit die Anzeige, daß sich ihr Ehemann Johann Georg Bleßing von ihr getrennt hat, da er beabsichtigt, von hier wegzuziehen, und daß sie ihr Geschäft auf eigene Rechnung fortbetreibt. Zugleich muß sie zur Anzeige bringen, daß sie nach einem Vertrage für keine Verbindlichkeit, die ihr Mann eingeht, in Anspruch genommen werden kann. Unter Zusicherung billiger und reeller Bedienung empfiehlt sie ihre Wirtschaft und Metzgerei Jedermann bestens. Susanne Bleßing, Pächterin zum Hecht.« (BvR 23.2.48)

Von den Zünften wie auch von den Ortsvorständen allerdings wurden von Frauen geführte Gaststätten ungern gesehen. Der Eßlinger Stadtrat verweigerte z.B. »der Bäckers Witwe Klein die Konzession zu einem Wein- und Mostausschank«,[22] weil er es für »unpassend« hielt, »daß Wittfrauen Wirthshäuser betreiben, da dieselbe nicht imstande seyen, bey Unordnung,... kräftig einzuschreiten«. Bäckersfrauen versuchten mit speziellen Angeboten im Geschäft zu bleiben: »Mittwochs von Morgens 9 Uhr« bot Elisabeth Schauwecker »Pasteten, Rosinentorten und Apfelkuchen« an (RMC 19.3.48). »Kraut- und Zwiebelkuchen« verkaufte die Bäckers Witwe Johannes Sautter in Eningen (RMC 5.1.48). Andere Witwen schlugen sich mühselig mit Vermietungen, dem Verleihen ihrer Allmendteile oder Kraut- und Kartoffeläcker durch. Witwen sahen sich im Alter gezwungen, einen Teil ihres Hausrats oder Grundbesitzes zu verkaufen, um leben zu können.

Alleinstehende Frauen der Unterschicht, seien es nun Ledige oder Witwen, hatten es schwer, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Frauenlöhne waren so niedrig, daß ein selbständiges Leben nur unter Entbehrungen möglich war. Hinzu kam, daß sich das Lohnniveau in den 1840er Jahren verändert hatte, während gleichzeitig die Preise gestiegen waren.[23] Bei einer Arbeitszeit von 12—14 Stunden betrug zum Beispiel der Frauenlohn in einer Heilbronner Baumwollspinnerei 1848/1849 16-20kr am Tag, während ein Mann immerhin 20-40kr verdiente.[24] In der Baumwollspinnerei Merkel & Wolf in Eßlingen verdiente ein Arbeiter 3fl 36kr (3 Gulden, 36 Kreuzer) in der Woche (= 36kr pro Tag), eine Arbeiterin nur 2fl 12kr (= 22kr pro Tag).[25] Auch der Verdienst der Strickerinnen lag kaum höher und hing zudem von der Geschicklichkeit der Frauen ab.»Eine Strickerin darf recht wohl«, schreibt 1847 der »Reutlinger und Mezinger Courier«, »20-24 kr Strickerlohn an einem Paar solcher Socken verdienen. Fertige Strickerinnen hier, welche von frühen Morgen bis späten Abend sich halb todt stricken, thun es nicht unter diesem Preiß.« (RMC 3.9.47)

Wie gering diese Löhne waren, zeigt ein Vergleich mit den Preisen der wichtigsten Lebensmittel. Ein Sechspfundlaib Schwarzbrot, der für die Ernährung von 4 Personen am Tag reichte, kostete in Normalzeiten zwischen 18 und 21 kr, in den Krisenjahren 1846 und 1847 25 bis 28kr. Kartoffeln kosteten das Simri normalerweise 20 bis 30kr, in der Krise 50 bis 70kr. Der Preis von Hülsenfrüchten verdoppelte oder verdreifachte sich sogar.[26] Der Eßlinger Stadtrat veranschlagte bereits 1843 für den Bedarf einer dreiköpfigen Taglöhnerfamilie pro Tag 40kr. 30

Die Aufstellung der Nahrungsmittel gibt einen interessanten Einblick in das Lebenshaltungsniveau städtischer Unterschichten, vor allem solcher Familien, die am Arbeitsort kein Bürgerrecht und damit auch kein Gemeindeland zum Anbau von Kartoffeln oder Gemüse besaßen.

- »Wenn diese nun nichts als Brod, Milch und Kartoffeln genießen«, rechnete der Eßlinger Stadtrat, »also so wohlfeil leben als es nur immer möglich ist, so haben sie täglich nothwendig: 1 1/2 Pfund Brod p. Kopf bei 3 Personen in Geld 16kr, 1 Maas Milch p. Kopf in Geld 18kr, Kartoffeln für die Person 2kr, also bei 3 Personen 6 kr. Gesamtsumme 40kr. Der Verdienst des Hemminger ist wöchentlich 3fl 30kr, es kommen also, die Feyertage nicht einmal gerechnet auf einen Tag 30kr und reicht somit der Verdienst nicht einmal zum Ankaufe der nöthigsten Lebensmittel.«[27]

Mit einem jährlichen Verdienst von 182fl erreichte der Taglöhner Hemminger nicht einmal die Hälfte des (für 1847 geschätzten) durchschnittlichen Familieneinkommens einer 4,7 köpfigen Familie, das 387fl betrug28, ja er verdiente noch nicht einmal das veranschlagte Existenzminimum von 200fl. Schließlich mußte Miete bezahlt werden - in Eßlingen für zwei Kammern jährlich 40 bis 60fl - dazu kamen Kosten für Kleidung, Licht und Heizmaterial. Bei 12-14kr für das Pfund Schweinefleisch (1843) konnte eine Arbeiterfamilie an Fleischnahrung nicht denken, und es brauchte keine großen Kochkünste, Erdäpfel oder Milchsuppen zu sieden. In dieser Ökonomie des Notstands wurde von der Frau wie auch den Kindern erwartet, daß sie auf jede erdenkliche Weise zum Verdienst der Familie beitrugen. Die Arbeitsorganisation und das Familienbudget der Familie Low, die 1843 8 Köpfe umfaßte, kann hier als typisch gelten. Als Fabrikarbeiter hatte der Vater einen Taglohn von 30kr, der älteste Sohn verdiente 36kr, die Tochter 18kr und die Ehefrau, die noch vier kleine Kinder zu versorgen hatte, brachte immerhin noch einen Lohn von 15kr nach Hause. Insgesamt kam die Familie auf lfl 39kr am Tag bzw. bei 300 Arbeitstagen (ohne Ausfallzeiten) auf 495fl. Dieses Einkommen reichte allerdings offenbar nicht für den Bedarf von 8 Personen. Frau Low und ihre Kinder wurden mehrmals beim Betteln ertappt, und die Familie schließlich vom Eßlinger Stadtrat wegen »mangelnden Nahrungsstands« ausgewiesen.[29] Nach Schätzungen lebten Anfang der 1840er Jahre rund 120 000 Familien unter dem Existenzminimum, eine Situation, die sich in der Krise 1847 dann noch wesentlich verschärfte.[30]

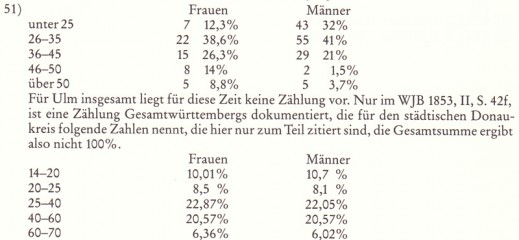

»... um mich nicht unglücklich, sondern glücklich zu machen«. Lehensperspektiven

Zu den wirtschaftlichen Sorgen und dem ständigen Existenzkampf, der das Leben der Unterschichtsfrauen begleitete, kamen soziale und rechtliche Restriktionen, die sich entscheidend auf die Lebensperspektive der Frauen auswirkten. Seit der Einführung des Bürgerrechtsgesetzes vom 4.12.1833 bestanden in Württemberg Verehelichungsbeschränkungen, die die behördliche Genehmigung einer Heirat vom »Nahrungsstand« der Heiratswilligen abhängig machten.[31] Damit war den Gemeinden ein direktes Eingriffsrecht in das Leben ihrer Bürger gegeben. Jedes Paar mußte den Nachweis bringen, daß es in der Lage war, sich und seine späteren Kinder zu ernähren. Für die Mittellosen bedeutete dies oft Jahre des Ansparens, bis sie ihr Heiratsgesuch einreichen konnten. Als Folge davon war das Heiratsalter in Württemberg relativ hoch. Zwischen 1838 und 1857 heirateten nur 33% der Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, 31% schlössen ihre Ehe erst im Alter von 25 bis 30 Jahren und 23% konnten erst nach ihrem 30. Lebensjahr zum Traualtar gehen.[32] Bei den Männern, bei denen ein gesetzliches Mindestalter von 25 Jahren vorgeschrieben war, heiratete fast die Hälfte erst nach Erreichen des 30. Lebensjahres.[33] Das Durchschnittsalter lag bei den Männern zwischen 30 und 31 Jahren, bei den Frauen bei 28 bis 29 Jahren. Besonders in den Regionen mit geschlossenen großen Hofgütern und einem ausgeprägten Gegensatz von Besitzenden und Besitzlosen überwog die Zahl der späten Ehen.[34] Schichtspezifische Untersuchungen des Heiratsalters - wie sie exemplarisch bisher nur für einzelne Dörfer im Realteilungsgebiet vorliegen - zeigen interessante soziale Unterschiede. Spät heirateten vor allem die Unterschichten, Taglöhner und Handwerker, während in den begüterten Familien auf frühe Eheschließung geachtet wurde.[35]

Die Gemeinden hatten aber nicht nur das Recht, Eheschließungen zu verhindern, wenn ein Paar vermögenslos war, auch der Leumund der Brautleute wurde überprüft. Wer wenig gespart und damit sein »mangelndes haushälterisches Talent« bewiesen hatte, wer einen »liederlichen Lebenswandel« führte, zu Verschwendung oder »Leichtsinn« neigte, dem »Müßiggang« oder »Trunk ergeben« oder wegen Betteins oder Diebstahl vorbestraft war, dem konnte vom Gemeinderat jederzeit die Heiratserlaubnis verweigert werden.[36] Heiratsverbote trafen vor allem pauperisierte Schichten und Gruppen, die von Lohnarbeit lebten. Da sich das Gesetz trotz des längst begonnenen industriellen Wandels an den subsistenz-ökonomischen Normen der alten Ständegesellschaft orientierte, sah es einen entsprechenden »Nahrungsstand« nur dann als gegeben, wenn ein selbständiger Gewerbebetrieb oder eine eigene Landwirtschaft vorhanden war. Lohnarbeit galt nicht als ausreichende Grundlage zur Gründung einer Familie. Der Eßlinger Stadtrat lehnte 1848 z.B. das Heiratsgesuch des Fabrikarbeiters Jetter ab,

- »weil Jetter nicht das geringste Vermögen besitzt, früher und noch bis vor wenige Jahre einen höchst leichtsinnigen Lebenswandel führte, der ihm mehrere Freiheitsstrafen zuzog, und wenn er auch jetzt etwas geordneter geworden zu sein scheint, doch keinen den Nahrungsstand sichernden bleibenden Erwerb hat, da er nur Fabrikarbeiter ist und täglich von seinem Fabrikherrn entlassen werden kann, in welchem Falle er voraussichtlich mit Beiträgen zu seinem und seiner Familie Unterhalt aus öffentlichen Nothkassen unterstützt werden müßte.«[37]

Die Ansicht, daß Fabrikarbeit ein unsicheres Gewerbe war, hielt sich in der Rechtsauffassung bis zur Aufhebung der Verehelichungsbeschränkungen am 30.12.1870.[38]

Auch wenn bis 1852 in Württemberg nur rund 11 000 Heiratsverbote durchgesetzt werden konnten - die Betroffenen hatten Rekursrecht, und staatliche Behörden waren oft großzügiger als die Gemeinden - schlug sich die abschreckende Wirkung des Gesetzes doch in einem Rückgang der Eheschließungen nieder. Von 8,3 Eheschließungen pro 1 000 Einwohner 1831 sank die Heiratsziffer in Württemberg auf 7,7 im Jahr 1841 und 6,5 1849.[39] Die Heiratsverbote verurteilten viele Frauen zur Unehelichkeit. Seit ihrer Einführung war die Zahl der unehlichen Geburten ständig gestiegen, zwischen 1833 und 1849 von 8,46% aller Geborenen auf 13,19% im Jahr 1849.[40] Die Unehelichenzahlen in Württemberg lagen so weit über den Ziffern, die in Ländern ohne Verehelichungsbeschränkungen bestanden.[41]

Treibende Kraft der württembergischen Heiratspolitik waren die Gemeinden, die daran interessiert waren, den Zuzug ortsfremder Armer zu unterbinden und die Zahl der unterstützungsbedürftigen Ortsarmen so klein wie möglich zu halten. In der Handhabung der Gesetze gab es dabei regionale Unterschiede. Kleine Landgemeinden waren z.B. rigider als die Städte, die einen größeren Arbeitskräftebedarf hatten. Rein statistisch gesehen wurden in den industrialisierten Städten wie Stuttgart, Heilbronn oder Eßlingen weniger Verbote ausgesprochen als in andern Orten Württembergs.[42] Diese Städte kannten allerdings andere Mittel, sich unliebsamer Verbindungen zu entledigen. Eine wirksame Barriere gegen Einheirat waren z.B. die hohen Bürgerannahmegebühren, eine andere die Ausweisung ortsfremder Personen. Da uneheliche Schwangerschaft bzw. vorehelicher Verkehr als »Unzuchtvergehen« bestraft wurde, lieferte dieser Rechtsverstoß einen Vorwand, Paare frühzeitig zu trennen. Der Eßlinger Stadtrat schickte zum Beispiel ortsfremde schwangere Frauen kurzerhand in ihren Heimatort zurück und senkte auf diese Weise die Unehelichenziffer in der Stadt. Die ausgewiesenen Frauen verloren damit meist Arbeit und Beziehung; und wenn sie dadurch auf Armenfürsorge angewiesen war, mußte die Heimatgemeinde die arbeitslose Mutter unterstützen. 1846 registrierte die Eßlinger Behörde 77 Unzuchtsfälle, 1856, nachdem die Ausweisungen inzwischen rigider gehandhabt wurden, noch 58.[43] Eine »liederliche Dirne« zu sein, wie es im Verzeichnis der aus Stuttgart ausgewiesenen Personen heißt, genügte als Grund für den Ortsverweis.[44]

Viele Paare, die keine Aussicht auf den obrigkeitlichen Segen hatten, gingen den Weg des geringeren Widerstands. Sie lebten ohne Trauschein zusammen im »Konkubinat«, — ein Vergehen, das, wenn es entdeckt wurde, damals mit zwei bis drei Wochen Arrest bestraft wurde. In wilder Ehe lebende Paare wie die »vermögenslose« Pauline Maier aus Eßlingen, die mit dem Maurer Jacob Grabis aus dem Oberamt Herrenberg zusammenlebte, sahen sich allerdings ständigen polizeilichen Kontrollen ausgesetzt. Obwohl Grabis seit 21 Jahren in Eßlingen wohnte und arbeitete, war dem Paar mehrfach die Heirat untersagt worden. In einer Bittschrift an den Stadtrat schilderte Grabis die groteske Situation:

- »Ich zeugte mit der Maier drei Kinder, die ich seit 18 Jahren nach Vaterpflicht und Treue versorgte und wollte man mich nach oberamtlicher Erkenntnis von der Maier und meinen drei verlassenen Waisen trennen, welches mir aber von der hochpreislichen Kreisregierung in Ludwigsburg genehmigt, hier in Eßlingen bleiben zu dürfen. Nun ist es aber so, daß ich ein über das andere Mal von dem Polizeiamt dahier abgeholt werde, wenn ich nur in dem Hause da die Maier wohnt in einem abgesonderten Zimmer schlafe, und so komme ich von einem Unglück in das andere und so werde ich ohn Ende genöthigt, meine drei Kinder, die so liebreich an dem Vater hängen, hungernd zu verlassen, welche denn Niemand als einer städtischen Behörde zur Last fallen würden. Daher flehe ich Einen Wohllöblichen Stadtrath um die Erlaubnis an, die Pauline Maier heiraten zu dürfen um mich nicht unglücklich, sondern glücklich zu machen.«[45]

Es gab Fälle, in denen ein Paar 15 Jahre lang versuchte, eine Heiratserlaubnis zu erhalten, und die ihre Beziehung nach jedem Kind mit Arreststrafen büßten.[46] Jedes der im Jahr 1849 unehelich geborenen 9 827 Kinder zog eine Unzuchtsstrafe für die Mutter nach sich. Mehr als die Hälfte der aus württembergischen Orten ausgewiesenen Personen hatte sich entweder der »geschlechtlichen Unsittlichkeit« oder des »Concubinats« schuldig gemacht oder hatte wegen ihres Lebenswandels ein »schlechtes Prädikat«.[47]

Welche Perspektive hatte unter diesen Bedingungen eine vermögenslose Dienstmagd und Taglöhnerstochter, die in einem württembergischen Dorf aufgewachsen war? Ihr standen genau besehen zwei Möglichkeiten offen, die beide in eine höchst unsichere Zukunft führten. Sie konnte sich entweder für den Magddienst in der Landwirtschaft entscheiden, also z.B. von ihrem verarmten Dorf im Schwarzwaldkreis zu den reichen Bauern in den Donaukreis zur Arbeit gehen und hoffen, daß ihr Arbeitsvermögen einmal ausreichte, selbst zu einem kleinen Gütchen oder durch Einheirat zu einem Bauernhof zu kommen. Sie konnte aber auch den Weg in die Stadt nehmen[48] und dort als Taglöhnerin oder Magd arbeiten, möglicherweise auch als Dienstmädchen oder Haushälterin, wenn der Anpassungsprozeß an städtische Umgangsformen erfolgreich war. Ihr Traum vielleicht:eine Handwerkerehe, ein eigenes Geschäft, der soziale Aufstieg. Die Realität sah dann häufig anders aus. Ging sie in der Fremde eine Beziehung ein, und hatte diese Folgen, hing die Legitimation des Kindes und ihre soziale Zukunft vom Vermögen und dem sozialen Status des Bräutigams bzw. von der Gnade der Gemeinderäte ab. Ließ die Heimatgemeinde des Mannes sie nicht heiraten, war die Aussicht, daß er in ihrer Gemeinde als Bürger angenommen wurde, noch geringer. In den meisten Fällen kehrte eine solche Frau allein mit einem ledigen Kind in ihr Dorf zurück, wo sie dieses nach wenigen Wochen in der Obhut der Großeltern zurückließ, um wieder nach auswärts arbeiten zu gehen.

Die Chance, uneheliche Kinder nachträglich zu legitimieren, war in Kiebingen, einem Dorf bei Tübingen, sehr gering. In den Jahren 1830 bis 1839 gelang es 39% der unehelichen Mütter, im Zeitraum 1840 bis 1849 noch 15,8% ihrem Kind einen Vater zu geben.[49] Für die von Heiratsverboten betroffenen Personen bestanden kaum andere Verhaltensalternativen, als es immer wieder zu probieren. Erst nachdem sie von ihrem Bräutigam 1833 und 1835 zwei Kinder geboren hatte, erhielt Rosina Walter aus Kiebingen 1836 die Erlaubnis, den Vater, einen Maurer aus dem Nachbarort, zu heiraten. Rosina Hummel aus Weiler kämpfte 5 Jahre lang um ihre Ehe mit Johannes Zahn, von dem sie bereits 1833 ein Kind bekommen hatte.

Frauen mit 2 bis 8 unehelichen Kindern waren in der Geltungszeit der Verehelichungsbeschränkungen keine Seltenheit. Im Kiebinger Taufbuch sind zwischen 1840 und 1849 19 uneheliche Mütter erfaßt, die mit insgesamt 33 unehelichen Geburten niederkamen.[50] Der Zwang zur Unehelichkeit konnte zum Schicksal ganzer Familien werden, denn bei den Ärmsten der Gemeinde traf es oft mehrere Geschwister oder gar zwei aufeinanderfolgende Generationen. Die einzige Möglichkeit den Restriktionen zu entkommen, war die Auswanderung. »Weil ihr das Heurathen hier nicht gestattet werden wolle«,[51] verließ Antonia Wittel 1850 ihr Heimatdorf zusammen mit ihrem Liebhaber und ihrem jüngsten Kind: Sie suchte ihr Glück in Amerika, nachdem sie bereits nach der Geburt ihrer ersten Kinder 1832 und 1839 und später wieder 1842 versucht hatte, eine Heiratserlaubnis zu erhalten.

Eine Verzweiflungstat wie die der Marie Scheuing, die 1848 vor den »Criminalsenat« kam, hatte so meist eine lange Vorgeschichte.[52]

»Die gestrige öffentliche Schlußverhandlung betraf einen von Marie Scheuing, Tochter des Waldschützen zu Lorch verübten Kindsmord. Diesselbe hatte schon 4 uneheliche Kinder geboren und erstickte das fünfte, das sie in Stuttgart am 25. Dec. 1847 heimlich gebar, durch Zuhalten von Nase und Mund... Der Gerichtshof erkannte auf 12 Jahre Zuchthaus.« (Beob 18.5.48)

Zwischen 1836 und 1846 wurden von den württembergischen »Criminalsenaten« 60 Frauen wegen Kindsmord und 92 Frauen wegen Verheimlichung der Geburt verurteilt.[53] Obwohl uneheliche Mutterschaft bei vermögenslosen Frauen fast unvermeidlich war, bedeutete es für die Betroffenen eine große Schande. Aus Eßlingen berichtete das »Neue Tagblatt«:

»Ein schaudererregendes Ereigniß bildet heute den Gegenstand des Tagesgesprächs. Letzten Dienstag... wurde beim Leeren eines Abtritts, ein neugebornes todtes Kind in demselben gefunden;... Gestern nun wurde eine Näherin die in demselben Hause wohnte und die stark gravirt war, verhaftet. Am Abend wurde dieselbe von der Magd des Gefangenenwärters, welche ihr das Nachtessen bringen wollte, erhängt gefunden.« (NT 20.10.49)

Der Zusammenhang zwischen Verehelichungsbeschränkungen und den wachsenden Unehelichenziffern wurde allerdings nur von wenigen aufgeklärten Politikern gesehen.[54] Von den Konservativen wurde 1848/49 die Revolution und die damit einhergehende »Sittenlosigkeit« verantwortlich gemacht. Unter der Rubrik »Vom Lande« schrieb ein Pfarrer 1848 im Schorndorfer »Amts- und Intelligenzblatt«:

»In den letzten Tagen habe ich nicht weniger als 8 unehliche Kinder ins hiesige Taufbuch eingetragen, in einer Reihenfolge, die durch kein eheliches Kind unterbrochen ist. So etwas ist noch nicht erhört worden, und es sind lauter Märzerrungenschaften, wie jedem der Kalender ausweisen wird.«[55]

1850, als die Restauration in Württemberg auf dem Vormarsch war, wandte sich ein »Stuttgarter Bürgerverein« mit einem »Hülferuf« an die neue Regierung und beklagte sich über »den falschen Liberalismus« des Bürgerrechtsgesetzes von 1833, das »die Gemeinden mit liederlichen Bürgern anfüllt« (NZ 24.12. 50). Schon im Mai 1850 hatte der konservative Abgeordnete Kapff einen Antrag »zur sittlichen Bildung des Volkes« eingebracht, in dem er eine Verschärfung der »Sittenpolizeigesetze« und des Bürgerrechts und u.a. Maßnahmen gegen »sittlich Verwahrloste«, die »Einhaltung der zehnten Abenstunde als nothwendige Polizeistunde«, »Fernhaltung der Schuljugend von den Tanzböden« und eine »strengere Bestrafung der Hurerei« verlangte. Denn, so seine Begründung, »der echte Geist der Freiheit und Ordnung (ist) kein anderer als der sittliche Geist.« (NZ 7.5.50)

Andere Erklärungen für den Niedergang der Sittlichkeit suchten den Grund in der gestiegenen Mobilität der arbeitenden Bevölkerung und den Arbeitsbedingungen in den Fabriken, wo erstmals die geschlechtsspezifische Trennung der Arbeit zumindest räumlich aufgehoben war. Was im 1851 erschienenen »Handbuch der Hygieine« über den Fabrikarbeiter stand, wurde auch von der Fabrikarbeiterin gedacht.

- »Seine harte, oft so einförmige Arbeit die Woche durch und Jahr aus Jahr ein macht ihn umso geneigter zu gelegentlichen Ausschweifungen z.B. an Sonn- und Feiertagen. Das so häufig ungenirte Zusammenleben beider Geschlechter in Verbindung mit schlechtem Umgang, schlimmem Beispiel von Jugend auf, mit seiner geringen sittlichen Ausbildung und Kraft disponirt ihn umso mehr zu geschlechtlichen Excessen, zu Masturbation, Concubinat und Hurerei. Und dies wird noch befördert durch den Umstand, daß ja der arme Arbeiter so selten Aussicht hat auf die Gründung eines eigenen Heerdes.... In noch höherem Grade als das männliche Geschlecht pflegt das weibliche unter dem Druck jener Verhältnisse zu leiden, und noch leichter geht dasselbe nach Körper wie Geist und Sitten zu Grunde. Denn nicht allein, dass die Natur des Weibs solchen Strapazen, solchem Elend selten eben so lange zu widerstehen vermag als die des Mannes, seine Lage wird auch dadurch eine schlimmere, dass der Arbeitslohn,... überall noch niedriger ausfällt als beim männlichen Arbeiter. Dadurch unterliegt es aber noch leichter der Versuchung zu anderweitigem Erwerb mit seinem Körper, zu Prostitution und sonstigen Ausschweifungen dieser Art.«[56]

Anläßlich einer Umfrage über den »sittlichen Einfluß der Fabrikindustrie« äußerten die Heilbrunner Kirchen- und Ortsvorstände eine ähnliche Meinung:

- »Die leichte und gutbezahlte Fabrikarbeit führe fremde Personen beiderlei Geschlechts herbei, welche Abends und Sonntags aufsichtslos sich überlassen seyen; hieraus und durch das Zusammenseyn in den Werkstätten entstehe eine mit dem Wachstum der Arbeiterzahl geometrisch wachsende Unsittlichkeit.«[57]

Die Ansicht, daß »die fremden Fabrikarbeiterinnen... der Unsittlichkeit zugänglicher sind, als die unter häuslicher Aufsicht stehenden Dienstboten und Töchter von Ortseinwohnern«, vertrat auch das Eßlinger Oberamt.[58] Übereinstimmung herrschte in der Überzeugung, daß die »in den Fabriken arbeitenden Mädchen... zu Führung eines eigenen Haushalts untauglich werden.«[59]

Schon 1848 bildeten sich erste Initiativen, die angesichts der krisenbedingten Arbeitslosigkeit versuchten, Fabrikarbeiterinnen wieder auf häusliche Arbeiten umzuschulen. Der Eßlinger »Verein zur Unterstützung brodloser Gewerbetreibender und Arbeiter« eröffnete im Juni 1846 eine »Anstalt« für ledige Arbeiterinnen,

- »wo sie unter der Aufsicht eines Ausschußmitgliedes... und hiesiger Frauen in weiblichen Arbeiten durch eine eigens hierzu aufgestellte Lehrerin unterrichtet werden sollen. Da dieselben in der Regel etwas Anderes als die bisherige Fabrikbeschäftigung nicht erlernt haben, so wird durch jenen Unterricht ein wesentliches Hülfsmittel zum künftigem Fortkommen, namentlich auch zu leichterer Unterkunft in Diensten gegeben.« (SK 10.6.48)

Diese Einrichtung wurde ergänzt durch einen von der Kirche organisierten Arbeiterinnenleseverein, der mit seinem Bildungsprogramm ein alternatives Freizeitangebot schaffen wollte, um Fabrikarbeiterinnen an den langen Winterabenden von den Sonntagsvergnügungen in Schankwirtschaften oder von Nachtschwärmereien fernzuhalten.

- »Es hat sich in unserer Stadt ein Verein von Männern und Frauen gebildet, welcher sich zur Aufgabe stellen will, hier anwesende Arbeiterinnen der Fabriken und solche Personen weibl. Geschlechts, denen es Sonntags Abends an einem passenden Aufenthaltsorte fehlt, zu dieser Zeit nicht nur ein Local zu eröffnen, sondern auch für ihre geistig und sittlich-religiöse Weiterbildung Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke wird jeden Sonntag Abends vorerst von 6-9 Uhr im Waisenhaus ein Schullocal geöffnet werden, in welcher die Eintretenden Materialien zum Schreiben, so wie passende, unterhaltende und belehrende Schriften finden: es soll ferner durch tüchtige Männer Anziehendes und Wissenswürdiges aus der Natur-, aus der Welt-Geschichte von Tagesbegebenheiten u.s.w. vorgetragen, auch unter eines Sangslehrers des Gesanges gepflegt werden u.s.w. Man wird den Verein sehr geneigt finden, jeden billigen Wunsch für eine Anordnung, wenn sie nur das Wohl der Arbeiterinnen im Auge hat, zu entsprechen.« (ESP 26.9.49)

Feminisierung der Armut und die gewaltsame Formung der weiblichen Arbeitskraft

Die pädagogischen Bemühungen wie auch die moralische Entrüstung des Bürgertums hatten einen konkreten materiellen Hintergrund: Die Sorge um die Gemeindekasse. Viele Frauen waren nicht in der Lage, sich und ihr uneheliches Kind ausreichend zu versorgen, und so mußte die Armenfürsorge der Gemeinde einspringen. In der Krise 1847, als die Armenkassen ohnehin Schwierigkeiten hatten, die Folgen der Lebensmittelverknappung aufzufangen, geriet diese spezifische Form weiblicher Armut ins Kreuzfeuer bürgerlicher Kritik. Die »Schwäbische Kronik« schrieb am 13.8.1847:

- »Klagen darüber, daß jezt die schlechten Weibsleute soviel kosten, kann man fast in jeder größeren Gemeinde hören, und diese Weibsleute fordern nicht selten die Unterstützung, deren sie in ihrem durch Leichtsinn herbeigeführten Zustande bedürfen, von der Gemeinde als ein Recht, ja sie drohen, >weiter zu gehen<, wenn man, unwillig über ihre Zuchtlosigkeit Schwierigkeiten macht. Nicht einmal das zu einem Wochenbette durchaus Notwendige haben sie oft gespart, so daß sie nun auf Gemeindekosten mit Allem versehen werden müssen. Gehen sie nachher wieder in Dienst, so überlassen sie, weil sie ihren Lohn mit Luxusausgaben durchbringen, unter dem Vorgeben völliger Mittellosigkeit der Gemeinde ganz die Verpflegung ihres Kindes.« (SK 13.8.47)

Die Gebärfähigkeit der Frauen erschien als Quelle sich ständig fortpflanzender Armut. »Die Bettlerin aber wählt oft den schändlichen Beruf einer feilen Lustdirne, gebiert dem Staat wieder Bettler«, hieß es bereits 1833 in einer grundlegenden Schrift zum württembergischen Armenwesen.[60] Die Verehelichungsbeschränkungen von 1833, die 1852 noch einmal verschärft wurden, waren eine Konsequenz dieser Einstellung; sie waren gedacht als bevölkerungspolitischer Damm gegen Pauperismus und Überbevölkerung, denn zwischen Unsittlichkeit, Armut und Verbrechen bestand für das Bürgertum ein enger Zusammenhang.

- »Sie mögen die Statistik der Armuth nachschlagen und sich überzeugen, wie häufig die Erscheinung derjenigen Armut ist, deren Quelle auf Leichtsinn, Laster und Verbrechen zurückgeführt werden muß. Wenn man die Zahl derjenigen Armen abzieht, welche aus Greisen und Kindern, Gebrechlichen und Kranken bestehen, so ist es die Ausschweifung, die Verschwendung, die Unmäßigkeit, das Verbrechen, kurz die Unsittlichkeit in ihren mannigfaltigen Gestalten, die für sich mehr Arme macht, als alle anderen Ursachen zusammen.«[61]

Eine Strategie der Armutsbekämpfung war deshalb die sittliche Erziehung der Armen. Seit 1817 gab es in Württemberg staatliche Arbeits- und Erziehungsprogramme, die von der »Centralleitung des Allgemeinen Wohltätigkeitsvereins« (Kap.IV. 1) ausgearbeitet wurden. Die Maßnahmen richteten sich dabei sowohl auf die Umerziehung und Disziplinierung der Erwachsenen wie auch auf die Erziehung der Kinder. Für die verschiedenen Altersgruppen wurden spezifische Erziehungsmaßnahmen entwickelt, »die dem Grad ihrer Arbeits- und Lernfähigkeit angepaßt« waren.[62] Hauptzielgruppe waren Kinder verarmter Familien, die »so frühe als möglich dem Bettel und Müßiggang entzogen und an Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Ordnung gewöhnt« werden sollten.[63] Um die noch unverbildete kindliche Arbeitskraft zu formen, wurden in gewerblich unterentwickelten Regionen Industrieschulen gegründet, in denen Kinder Tätigkeiten lernen sollten, die sie später als Heimarbeit oder für den Eigenbedarf ausüben konnten. Gedacht war dabei an

- »Fabrikationen, welche unabhängig von climatischen Verhältnissen und ohne vielen Betriebsaufwand für jede Gegend, jedes Alter und Geschlecht geeignet sind, durch welche ohne Entfernung von dem Wohnort und dem häuslichen Kreise eine nuzlos verschwendete Zeit lohnend ausgefüllt und der Mangel der lokalen Erwerbsquellen ergänzt« wurde.[64]

Die Zahl der Industrieschulen wuchs rasch an. Waren es 1817 zur Zeit der großen Hungerkrise 88 Schulen mit rund 2 000 Schülerinnen und Schülern, bestanden 1836 bereits 432 Schulen mit 28 000 Schülerinnen und Schülern. Bis 1849 verdoppelte sich diese Zahl noch einmal, und es wurden 50 580 Kinder in 1 071 Schulen zur »Industriosität« erzogen.[65]

Unterrichtet wurden vor allem textile Arbeiten wie Nähen, Stricken und Spinnen. In vielen Schulen wurde lediglich für den Hausgebrauch gearbeitet. In Reutlingen bestand 1846 z.B. eine »Arbeitsschule«, in der »118 Mädchen aus armen und unbemittelten Familien im Nähen und Stricken unterrichtet werden. Sie bringen den Stoff mit, und behalten, was sie arbeiten, für sich.«[66] Andere Schulen stellten spezielle Waren für einen kaufmännischen Verleger her z.B. Uhrbänder, Geldbeutel, Strohwaren etc.[67] Diese Kooperationen mit Verlegern waren allerdings meist kurzlebig und durch industrielle Konkurrenz bedroht. Die Verbreitung der maschinellen Spinnerei veranlaßte den Zentralwohltätigkeitsverein Anfang der 1830er Jahre, das Spinnen in den Schulen einzustellen und stattdessen feine Handarbeiten einzuführen. Spitzenklöppeln und »Thüllstickerei« erschienen den Verantwortlichen »namentlich für das weibliche Geschlecht, dem es in Württemberg noch sehr häufig an nüzlichen Beschäftigungen mangelt, geeignet.«[68] Wie diese Beispiele zeigen, waren die Beschäftigungsprogramme der Industrieschulen vor allem auf weibliche Arbeitsfähigkeit ausgerichtet. In einer Phase beginnender Industrialisierung und wirtschaftlicher Neuorientierung ging es darum, die weibliche Produktivkraft in einer organisierten »industriösen«, wenn auch noch nicht industriellen Form zu nutzen. Von den 50 580 Kindern, die 1849 erfaßt wurden, waren 46707 (= 92,3%) Mädchen! Der Knabenanteil in den Schulen, der in den 1820er Jahren noch 20% betragen hatte, war infolge der besser bezahlten Kinderarbeit in den Fabriken ständig zurückgegangen.[69]

Dort, wo die Industrieschulen für den Markt produzierten, vor allem auf dem Land, wurden sie als Nebengewerbe zur landwirtschaftlichen Tätigkeit der Kinder betrachtet. In der Zeit der Feldarbeit mußten diese 4, im Winter 9 Stunden in der Schule arbeiten.[70] Auch wenn die Kinderarbeit unterbezahlt war, konnten sie mit ihren 6kr Taglohn doch zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Bei den städtischen Arbeitsanstalten dagegen stand eher der disziplinierende und armenfürsorgerische Aspekt im Vordergrund.Im Eßlinger Kinderarbeitsinstitut waren z.B. Kinder untergebracht, »welche wegen Armuth der Eltern, vielleicht auch wegen Mangel an Aufsicht, einen sehr großen Theil dem Bettel nachgehen und hiedurch allen sitten-verderbenden Folgen desselben preisgegeben sind.« (ESP 10.1.49). In diesem Institut, in dem Hemden und Weißzeug genäht und zeitweise auch Tüten und Briefkuverts geklebt wurden, waren 1847 »über 100 arme Kinder unter guter Beaufsichtigung beschäftigt« (ESP 3.7.47, 4.10. u. 20.12.48). Zwei Jahre später gründeten die Eßlinger zusätzlich eine »Beschäftigungsanstalt für ortsfremde Kinder« und dehnten damit die Arbeitserziehung auf jene Gruppe aus, die von der städtischen Armenfürsorge aus heimatrechtlichen Gründen ausgeschlossen war und von daher am ehesten dazu neigte, sich mit ungesetzlichen Mitteln aus der Not zu helfen. 1849 wurden 176 Kinder »ganz unbemittelter Eltern« im Nähen, Spinnen und Stricken unterrichtet. Das Material spendeten Eßlinger Bürgerinnen, die dem Verein zur Unterstützung der Anstalt angehörten. Primäres Ziel dieser Initiative war es, den Kinderbettel in der Stadt einzudämmen (ESP 10.1., 27.1., 10. 3.49). Aufforderungen, bettelnden Kinder keine Almosen mehr zu geben, erschienen damals in fast allen württembergischen Zeitungen.

- »Ich halte es aber für meine Pflicht«, warnte ein Tübinger Bürger 1846, »diejenigen, die in ungezügelter Wohltätigkeit unbedingt keinen Bettler zurückweisen, darauf aufmerksam zu machen, daß sie es sind, die die Bettler hegen, in manchen Fällen bei jugendlichen Bettlern den ernsten Grund zu künftiger Einschließung in die Zwangs-Anstalten legen. Namentlich sind Allmosen von Geld an Kinder unverzeihlich, indem wie tägliche Erfahrung lehrt, jene meistens zu Leckereien benützt und die Kinder hierdurch auf das Äußerste demoralisirt werden, wie denn z.B. erst vor wenigen Tagen Kinder von 10 und 7 Jahren, die wegen Betteins aufgegriffen worden sind, falsche Namen bei ihrer Einvernehmung angegeben haben.« (TAI 14.12.46)

Objekt der staatlichen Erziehungsmaßnahmen waren aber auch Erwachsene, auch hier wieder in der Mehrzahl Angehörige des weiblichen Geschlechts. In »freiwilligen Armenbeschäftigungsanstalten« konnten Frauen im Taglohn nähen, stricken oder spinnen . Die Gemeinden stellten dafür öffentliche Räume, teilweise auch Arbeitsmaterialien zur Verfügung oder ließen die Armen im Auftrag eines Verlegers arbeiten. In der Nürtinger Anstalt fanden »besonders alte und gebrechliche Leute... den Winter über Beschäftigung.« (NWB 21.9.47) Da die Löhne extrem gering waren und zum Leben kaum ausreichten, stieß diese Form der Armenbeschäftigung bei den Betroffenen auf wenig Resonanz. In ganz Württemberg arbeiteten 1847 rund 1100 Personen, überwiegend Frauen, in diesen freiwilligen Beschäftigungsanstalten.[71] In einigen dieser Institutionen, wie der Nationalindustrie-Anstalt in Stuttgart, wurde auch für den Markt produziert. Die Stuttgarter Armen stellten hier Luxusartikel und Gebrauchsgüter für den bürgerlichen Haushalt her. Eine Verkaufsanzeige der National-Industrieanstalt aus dem Jahr 1848 zeigt, wie breit die Produktpalette war:

»Damen- und Kinderhüte« aus Samt und Seide, »Negligehauben, Chemisetten aller Art, elegante Nachtjacken, Unterröcke«, »gestickte Sacktücher von Linnen und schottischem Battist«, »Handschuhe, Schürzen für Damen und Kinder«, »ausgezeichnete schöne Arbeiten in Stramin und Perlen, als Glockenzüge, Lichtschirme, Wandkörbe, Fenster- und Sophakissen«, »Stramin- und Lizenschuhe, wollene und gestickte Stiefelchen, gestickte und gewobene wollene und baumwollene Strümpfe, Socken, Beinkleider, Unterleibchen und Unterärmel«. (SK 13.12.48)

Obwohl die damaligen Armenstatistiken nicht zwischen Frauen und Männern unterschieden, darf angenommen werden, daß Frauen, Witwen wie auch Mütter mit mehreren Kindern den größten Teil der Unterstützungsbedürftigen stellten. Dies zumindest legen die in der Presse veröffentlichten »Bitten um milde Gaben« nahe und zeigen die Armenpflegeakten und Strafprotokolle einzelner Gemeinden. Auf ihren »Nothstand« verwies z.B. die Eßlinger Taglöhnerswitwe Eva Rosina Klein, die 1843 wegen Bettelns bestraft wurde. Im Zeugnis des Stadtrats hieß es:

- »Die Witwe Klein seye allerdings eine ganz vermögenslose Person und ihrer körperlichen sowohl als ihrer geistigen Schwäche wegen fast zu aller Arbeit untauglich, welcher, wenn sie nicht aus den hiesigen Cassen unterstützt würde, alle Subsistenzmittel fehlen würden. Ihr öffentlicher Allmosen bestehe in monatlichem Geld 30kr, Hauszinsbetrag jährlich 18fl, Brot wöchentlich 2 Pfund.«[72]

Die Witwe hatte bereits in den Jahren 1838, 1839 und 1841 gebettelt und zwar jeweils im Herbst und Winter, den Jahreszeiten, in denen das Einkommen einer Familie durch Kosten für Licht und Holz zusätzlich belastet wurde. Vor ihrer Strafe im Oktober 1843 hatte die Witwe Klein einen Monat lang kein Geld bekommen, weil »ihr zuvor zuviel ausbezahlt worden war«. Unter denen, die in Eßlingen einen »Miethzinszuschuß« von der Stadt bekamen, waren zwei Drittel Frauen, die meisten krank und alt, oder Witwen, die keine Altersversorgung hatten. Besonders ledige Frauen, denen der familiäre Rückhalt fehlte, waren von Not bedroht, wie z.B. die 54jährige, ledige Theresia Schmidt aus dem Oberamt Ellwangen, die weit unter jedem Existenzminimum lebte. Als sie im Dezember 1843 wegen »Waldfrevels« zu 4fl 54kr Strafe verurteilt wurde, reichte sie beim König ein Gnadengesuch ein, in dem sie ihre Lebensverhältnisse schilderte:

- »Ich bin eine arme alte schwächliche Weibsperson, welche mit einem kärglichen Verdienst von täglichen 3kr, der mir durch Spinnen zukommt und neben welchen ich eine alte kränkliche Schwester zu verpflegen und mit diesem geringen Verdienste zu unterhalten habe, bisher sich ehrlich durchzubringen bemüht war. Unwissend mit allen bestehenden Gesetzen, habe ich Monat December vorigen Jahres eine dürre fichtene Stange umgesägt, in dem guten Glauben, daß da das Holz dürr und abgestanden war, es wohl erlaubt sein werde, solches auch mit der Säge nehmen zu dürfen.«[73]

Der Gemeinderat bescheinigt ihr, daß sie zu den »ärmsten Angehörigen Schwezheims« gehört und »ihr benöthigtes Brennholz nicht ankaufen könne«.

In ganz Württemberg war in den Jahren 1837 bis 1847 der Anteil der von der Armenfürsorge als »wahrhaft« Arme eingeschätzten Unterstützungsempfänger von 2,02% auf 3,39 % der ortsangehörigen Bevölkerung (rund 1,8 Millionen) gestiegen. Hochrechnungen belegen allerdings, daß die Zahl der realen Armenunterstützungsempfänger z.B. im Jahr 1851/52 mit 27,6% zehnmal so hoch war, wie die in der staatlichen Statistik angegebenen 2,89%. Die Zahl der Unterstützten dürfte in der Krise 1847 noch größer gewesen sein, denn allein rund 400 000 Personen, also über ein Viertel der Gesamtbevölkerung, erhielten von der Regierung damals verbilligtes oder kostenloses Getreide.[74] Von Seiten der steuerzahlenden Gemeindebürger wurde diese Entwicklung mit Sorge beobachtet. »Das Armenwesen nimmt in furchtbarem, stets wachsendem Maße die öffentlichen Kassen in Anspruch«, schrieb der »Reutlinger und Mezinger Courier« 1848, »der Krebsschaden der Gesellschaft, Pauperismus genannt, frißt auch in Deutschland immer mehr um sich.« (RMC 23.2.48)

In den Diskussionen um die wachsende Verarmung wurden die »guten Armen«, die bereit waren, für ihr »ehrliches Fortkommen« zu arbeiten, den schlechten und arbeitsscheuen Armen gegenübergestellt, die sich mit Betteln durchzuschlagen versuchten. Die folgende Argumentation im »Reutlinger und Mezinger Courier« war in dieser Art 1847 auch in anderen Zeitungen zu lesen:

»Die Armenunterstützung unterscheidet nicht immer nach der größeren Würdigkeit; der freche Tagedieb schnappt dem redlichen verarmten Manne und die versunkene Buhldirne der armen Wittwe und ihren Waisen tausendmal das kärgliche Brod weg, abgesehen davon, daß diese sich unter den Auswurf der Gesellschaft mengen und sich mit diesem verwechseln lassen müssen« (wenn sie bei der Armenpflege um Hilfe anstehen; d.V). (RMC 23.2.48)

Im selben Artikel wurde der Prototyp der »guten Armen« vorgestellt:

»In einem baufälligen Hause in einem vierten Stock wohnt eine arme Witwe mit vier Kindern. Sie schläft auf ein wenig halbverfaultem Stroh; die Hälfte ihrer dürftigen Kleidung gibt sie ihren frierenden Kindern; sie selbst kann den Frost nicht beachten; bei einem elenden Lämpchen hat sie bis 2 Uhr Nachts genäht, um morgen Brod für ihre Kinder zu kaufen.« (RMC 23.2.48)

Um die »schlechten« Armen gesellschaftlich zu integrieren, wurde 1820 das System der Armenerziehung ausgebaut und mehrere Zwangsarbeitshäuser eingerichtet. In diesen »polizeilichen Beschäftigungsanstalten«, wie sie seit 1839 genannt wurden, sollten rückfällige Bettler/innen und Landstreicher/innen, die sogenannten »Vaganten«, sowie »habituierte Müßiggänger« und »liederliche Personen« umerzogen werden. Mit dem Prinzip der Arbeitspflicht wollte man einen »doppelten Zweck« erreichen, nämlich »... einmal einen polizeilichen, um durch Arbeitsamkeit den Bettel zu verdrängen, und dann einen rein sittlichen, wobei es um nichts geringeres, als um die moralische Veredelung und Verbesserung der niedrigen, mithin gerade der verdorbensten Volks-Classen zu thun war«.[75] Arbeitspflicht bestand teilweise auch in den Kreisgefängnissen und in den 1849 eingerichteten regionalen »Polizeizuchthäusern«, z.B. in Rottenburg.

Im Unterschied zu den Gefängnis- und Zuchthausinsassen (im Frauenzuchthaus Gotteszell und der Festungsstrafanstalt auf dem Hohen Asperg) waren die Arbeitshausinsassen keine »Strafgefangenen«. Die Inhaftierten sollten lediglich durch 12 Stunden tägliche Arbeit an Disziplin, Fleiß und Ordnung gewöhnt werden, wobei der Umerziehungsprozeß durch religiösen Unterricht, regelmäßigen Kirchenbesuch und ständige Kontrolle des »sittlichen Betragens« beschleunigt werden sollte.[76] Seit 1841 waren weibliche und männliche Arbeitshausgefangcne getrennt. Das zentrale »Weiberarbeitshaus« war 1848/1849 in Markgröningen bei Ludwigsburg. In drei Arbeitssälen wurden hier die Frauen 11 Stunden am Tag »mit Strick- und Näharbeiten, mit Verfertigung von Lizenschuhen, Handschuhen, Reisehemden etc. beschäftigt.«[77] Der anfallende Lohn wurde mit den Aufenthaltskosten verrechnet, der Rest bei der Entlassung ausbezahlt. In Markgröningen saßen 1849 rund 200 Frauen ein.[78]

Ein typischer Fall war Wilhelmine Seitz aus Eßlingen, die im September 1848 »wegen erneuter Unzucht« ins Arbeitshaus eingewiesen wurde. Erstmals war Wilhelmine Seitz am 31.12.1845 mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und »wegen unsittlichen Beisammenschlafens mit einem Schneidergesellen zu 3fl Geldstrafe« verurteilt worden. Bereits ein Jahr später, am 7.10.1846, erhielt sie »8 Tage Arrest mit Schärfung durch schmale Kost« wegen »Landstreicherei und längerer Zeit fortdauernder einfacher Unzucht und zweier den 1. Rückfall bildender polizeylich strafbarer Unterschlagungen«. Wilhelmine Seitz hatte Geld bei Botengängen einbehalten. Am 17.3.1848 stand sie wieder vor dem Oberamtsgericht, wurde allerdings vom Verdacht der »gewerbsmäßigen Unzucht« freigesprochen. Am 14.7.1848 wurde sie wegen »nächtlichen Umherschwärmens« zu drei Tagen Arrest »mit Schärfung« verurteilt. Ihr freizügiger Lebenswandel wurde ihr schließlich zwei Monate später zum Verhängnis. Wilhelmine Seitz wurde zum Objekt staatlicher Zwangserziehungsmaßnahmen.[79]

»Unwissend mit allen bestehenden Gesetzen...«

Delinquenz als Selbsthilfe und Widerstand

Verglichen mit den Männern lag die Kriminalitätsrate bei Frauen weit niedriger, auch war die Haftzeit durchschnittlich kürzer. Unter den »jährlich eingelieferten Gefangenen« befanden sich 1839-1849 20,8% Frauen, und auf 100 Insassen der Arbeitshäuser kamen 79 Männer und 21 Frauen. Auch wenn der Frauenanteil bei den Zuchthausinsassen mit 23,3 % etwas höher lag,[80] waren Schwer- und Gewaltverbrechen doch eher Sache der Männer; die Mehrzahl der Frauen wurde wegen Kleindelikten von den lokalen Polizeibehörden und Oberamtsgerichten verurteilt und verbüßte Arrest- oder Geldstrafen, die in der folgenden allgemeinen Statistik der Bezirksgerichte, Criminalsenate und Gefängnisse nicht erscheinen.[81] Dennoch lassen bereits einige Daten der genannten Kriminalitätsstatistiken erkennen, daß die Gefahr, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, eine zwangsläufige Folge der restriktiven Lebensbedingungen der Unterschichten im 19. Jahrhundert war. Mehr als zwei Drittel der Gefangenen waren ledig, ebensoviele hatten bereits das Alter von 25 Jahren überschritten, wobei die Haftdauer bei den älteren in der Regel länger war als bei den Jugendlichen.

Eine große Zahl der Insassen, vor allem der Arbeitshäuser, waren Wiederholungstäter/innen. Die Rückfallquote betrug bei den Inhaftierten der Arbeitshäuser (1849/1850) 58,5%, in den Zuchtpolizeihäusern und Kreisgefängnissen 42,8%. Der Zwang zur Wiederholung war im Bereich der kleinen Alltagsdelikte ungleich größer als bei den mit Zuchthaus bestraften Schwer- und Gewaltverbrechen, wo die Rückfallquote nur 16,7% betrug.[81] Es begann oft mit Gelegenheitsvergehen und mündete dann in einen Kreislauf der Konflikte, aus dem es kein Entkommen mehr gab.

Typisch für eine solche Delinquenzkarriere war der Lebenslauf der Maria Anna Zahn aus Kiebingen, die als 8. Kind einer völlig verarmten Taglöhnerfamilie geboren war und seit ihrer früheren Jugend als Dienstmagd im Badischen arbeitete. Im Alter von 20 Jahren gebar sie 1841 ihr erstes uneheliches Kind, dem 1843 und 1845 zwei weitere folgten, deren Väter »unbekannte Ausländer« waren. Vor Gericht stand Marie Anna erstmals 1844 im Zusammenhang mit einem von einer Arbeitskollegin verübten Diebstahl. Verdächtigt der »Begünstigung der Entwendung einer Viertels Elle Stramin nebst Strikwolle eines halben Vierlings Heffen und 10 Stück Seife sowie eines granatenen Halsschmuckes« wurde sie schließlich wegen der »Begünstigung der Entwendung von zwei silbernen Löffeln« zu 6 Tagen Arrest verurteilt. 1845 war sie wieder in einen Diebstahl verwickelt und erhielt zusätzlichen Arrest wegen »Läugnens vor Gericht«. Maria Annas Kinder wurden in dieser Zeit von der Gemeinde unterhalten, und sie selbst bezog danach Armenunterstützung, die sie allerdings wegen Betteins verlor. Nach der Geburt ihres vierten unehelichen Kindes 1848 und der Verbüßung der Unzuchtsstrafe erhielt sie am 25.1.1849 wegen »erschwerten Bettels« 14 Tage Kreisgefängnis. 1850 und 1851 hatte sie noch zwei weitere uneheliche Geburten. Mit dem Vater der letzten drei Kinder, einem Kiebinger Armenhäusler, lebte sie seit längerem im Konkubinat und kam deshalb im November 1849 ins Kreisgefängnis. Dennoch hielt sie an der Beziehung fest und erhielt daraufhin mehrere Strafen »wegen Ungehorsams« und eine weitere wegen Konkubinats 1851. Nach einigen Betteldelikten kam Maria Anna 1851 wegen eines erneuten Diebstahls ins Zuchthaus und wurde 1852 nach einem weiteren Rückfall ins Arbeitshaus eingewiesen, wo sie 1853 im Alter von 32 Jahren an Schwindsucht starb.[82]