Mondtänze

Ein Hauptmerkmal aller matriarchalen Kulte war der Tanz. Die Menschen glaubten einerseits, daß es die Mondgöttin sei, die sie tanzen mache, weil sie so großes Vergnügen daran habe. Andererseits glaubten sie, daß ihr Tanz für die Gesundheit der Mondgöttin unbedingt notwendig sei. Denn der Tanz war mehr als augenblicklicher Gefühlsüberschwang, er war auch mehr als ein sehr ausdrucksvolles Gebet: er war die wichtigste magische Praktik überhaupt. Der Tanz ist die älteste und elementarste Form der religiösen Äußerung, er ist Magie als getanztes Ritual. Aus ihm entwickelte sich jede andere Ausdrucksform, die wir uns heute »Kunst« zu nennen angewöhnt haben.

Um die weitreichenden Bedeutungen des Tanzes in den einfachen matriarchalen Gesellschaften der Frühgeschichte und den hoch entwickelten matriarchalen Gesellschaften der Geschichte (Indus-Kultur, Sumer, Altpersien, Altägypten, Kreta u. a.) zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, was die Mondgöttin für sie bedeutete. Die Mondin wurde manchmal als das Baby der noch älteren Göttin, der Mutter Erde, betrachtet, die es jeden Abend gebar und am Morgen wieder verschlang (Afrika). Oder die Mondin war das Kind der kosmischen Göttin der Nacht (Ägypten). Oder sie war das Ei, das die Große Göttin Eurynome legte, aus dem, als es zersprang, alle Dinge fielen (prähellenisches, pelasgisches Griechenland). In den hochentwickelten Formen des Matriarchats wurde die Mondin dann selbst zur Großen Göttin, welche die uralte Erdgöttin ablöste. Als die Weiße Göttin wurde sie in der dreifachen Gestalt von Mädchen-Frau-Greisin verehrt.

Außer der Erdmutter war die Mondin die Göttin, von der alles Leben abhing. Denn jeden Monat vollzog sie vor den Augen der Menschen das Wunder zu wachsen, voll und rund zu werden, abzunehmen, zu verschwinden und wiederzukommen. Sie wechselte monatlich vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben, als sei dies die einfachste Sache der Welt. Mit ihren Phasen beeinflußte sie die Erde: Sie bewegte das Meer in Gezeiten, ließ Flüsse und Quellen steigen und sinken, machte das Wetter und die Überschwemmungen, in deren Folge das Land fruchtbar wurde (z. B. am Indus, an Euphrat und Tigris, am Nil). Von ihr hing das Pflanzenwachstum ab, die Grundlage der matriarchalen Ackerbaukulturen. Von den Pflanzen hingen wiederum die Herdentiere ab und vom Reichtum beider die Wohlfahrt der Menschen. Diese waren daher der Ansicht, daß ihr Leben nicht nur indirekt, sondern ganz unmittelbar von der Mondgöttin abhänge. Erlosch sie, so fürchteten sie sterben zu müssen. Manche Völker glaubten sogar, daß sie ihr Leben Monat für Monat nur der Mondin verdankten (Ozeanien, Amerika). Es erwies sich daher als großes Problem für sie, wenn diese Göttin wieder einmal dem Tod als Neumond entgegenging oder gar einer Mondfinsternis unterlag. Denn was würde geschehen, wenn sie sich vom Neumond oder von der Mondfinsternis nicht wieder erholte? Da dies auf keinen Fall eintreten durfte, versuchten die Menschen ihrer Wiederbelebung durch Magie nachzuhelfen. So kam es zu den Mondtänzen, die bei den matriarchalen Kulturen auf der ganzen Erde verbreitet waren.

Der urtümliche Verlauf der Mondtänze war dieser: Stand die Mondgöttin kurz vor Sterben, so ergriff die Menschen große Angst. Man meinte, ein Unglück hätte sie getroffen, solche Verwirrung löste dieses Ereignis aus. Sie stöhnten und schrien und weinten, als litten sie große Schmerzen. Jedes Unternehmen wurde sofort abgebrochen, und sie versammelten sich zum Tanz. Dieser war eine Beschwörung zu ihrer Wiederkehr und währte so lange, bis sie tatsächlich wieder erschien. Auch dann wurde noch weitergetanzt, um ihr beim Zunehmen zu helfen. Das dauerte tagelang, und es wurde keine Rücksicht aufs Wetter genommen. Es war wichtig, pausenlos und mit aller Kraft zu tanzen, was bis zur Ekstase, Trance und völligen Erschöpfung führte. Die Tanzenden warfen ihre Glieder in die Luft und drehten sich in tausend Verrenkungen, schnitten dabei seltsame Gesichter, stürzten sich zu Boden und schrien Unverständliches. Dann sprangen sie plötzlich wieder auf und stampften wild umher. Beim Auftauchen der Mondin begrüßten sie diese mit lauten Zurufen, streckten die Arme aus und klatschten in die Hände. Ursprünglich waren es nur die Frauen, die tanzten, bis sie erschöpft zu Boden sanken (Riten afrikanischer Frauenbünde). Später tanzte der ganze Stamm, und von solchen Völkern wird von Forschern als Augenzeugen berichtet, [26] daß besonders die Männer so heftig tanzten, bis sie zusammenbrachen. Die Frauen tanzten dann vorwärts und rückwärts über die liegenden Körper und legten ein magisches Zeichen darauf nieder, um den Männern, die vorübergehend für tot galten, bei der Wiederauferstehung zu helfen.

Offenbar übertrug sich nur in dieser Weise die Kraft der Tanzenden auf die Mondgöttin. Bis zur Ohnmacht getanzt zu haben, galt als Teilnahme an ihrem Tod und war ein höchst ehrenwertes Opfer in ihrem Dienst. Und so wie sie selber wiederkehrte, standen die Niedergestürzten nach einer Weile aus ihrem symbolischen Tod wieder auf. Zur Zeit des Vollmonds, als sie rund und schön war, hatte der Tanz einen anderen Charakter: Diesmal war es die Mondgöttin, welche die Menschen tanzen machte, vor Freude über ihren Glanz, und diese Tänze gingen meistens in Erotik über.

Da die Menschen auf diese Weise der Mondgöttin bei der Wiederauferstehung halfen, waren sie überzeugt, daß sie auch ihnen bei der Wiederkehr aus jedem Tode helfen würde. Denn das menschliche Dasein galt nur als eine Kette von Abstieg und Aufstieg, Tod und Wiederkehr über das individuelle Sterben hinaus. Es war im phasenweisen Wechsel ewig wie das der Göttin, die bei vielen Völkern ausdrücklich »die Ewige« hieß. Tod als unverrückbares Ende - diese traurige Idee patriarchaler Völker - gab es bei ihnen nicht. Denn alles in der Natur geschah nach dem Vorbild der Mondin, so auch das menschliche Dasein.

Diese Kraft, menschliches Leben dauernd wiederkehren zu lassen, besitzen die Frauen. Sie haben nicht nur Phasen der Fruchtbarkeit, die den Zyklen der Mondin genau gleichen, sondern sie bringen auch neues Leben in genau neun Monatszyklen hervor. Und dieses neue Leben, das sie gebären, war nach der Auffassung der matriarchalen Kulturen nicht irgendein beliebig individuelles, sondern stets eine verstorbene Ahnin oder ein Ahne, die wieder ins Leben zurückkehrten. Während ihrer Abwesenheit weilten ihre Seelen in den Armen der Mondin oder in den Flügeln der Göttin der Nacht (Ägypten) und warteten auf ihre Wiedergeburt. Alle Religionen, die mit einem ausgeprägten Ahnenkult oder mit der Idee der Seelenwanderung verknüpft sind, gehen auf diese alten matriarchalen Vorstellungen zurück.

Daher waren die Frauen die wahren Töchter der Mondgöttin, denn sie taten es ihr gleich. Sie sorgten dafür, daß der Tod jedes Menschen durch die Serie seiner Wiedergeburten fortwährend überwunden wurde. Darin waren sie eins mit der Göttin und besaßen ihre Kräfte. Bei vielen matriarchalen Völkern war es deshalb zweifelhaft, ob Frauen überhaupt sterben würden. Man sagte von ihnen, daß sie sich im Alter in die Einsamkeit zurückzögen und dort einfach ihre Haut abwerfen würden, wie die Mondin ihre schwarze Hülle oder die Schlangen eine, zu enge Haut. Dann kehrten sie jung und frisch wieder zurück. Legenden vom Jungbrunnen oder der Altweibermühle, in die alte Frauen hineingehen, um jung wieder herauszukommen, haben dort ihren Ursprung. Oder man sagte, daß Frauen wie die Mondin ohne Aufhebens vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben überwechselten. Sie konnten alles, was die Mondgöttin auch konnte: Sie machten die Erde durch Bewässerung fruchtbar und ließen die Pflanzen wachsen (Ackerbauerinnen), sie machten durch ihre Macht über das Wasser Wind und Wetter (Wettermagie), sie brachten Gesundheit und Wohlstand oder Krankheit und Tod (magische Pflanzenheilkunde), sie maßen wie die Mondin den Menschen in Monaten die Zeit zu und bestimmten ihr Schicksal (Entwicklung des Mondkalenders, magische Astronomie), sie spannen wie die Mondin die Fäden von Zeit und Ewigkeit und webten daraus die Schleier des Lebens (Spinnkunst, Webkunst). Was die Göttin im Himmel tat, taten sie auf der Erde. Und so wie die dreifache Göttin als die Moiren oder die Parzen das Schicksal selber war, älter als alle späteren Götter und im Gegensatz zu ihnen ewig, genauso hing das Schicksal der Völker auf der Erde zuerst von den matriarchalen Frauen ab.

So war auch der Mondtanz ursprünglich eine Angelegenheit der Frauen. Sie als Töchter der Mondin wußten am besten, wie sie der schwindenden Göttin wieder zum Leben verhalfen. Der Mondkult war ihr Kult und Magie als Tanz ihre religiöse Praktik. Tanz stand deshalb im Zentrum ihrer Gesellschaftsform, des Matriarchats. Wollten Männer daran teilhaben, so mußten ihnen diese Fähigkeiten erst verliehen werden. Immer hatten sie die Hilfe der Frauen nötig, denn Magie war ihnen nicht angeboren.

Die neun Musen

Die erste Priesterin des Mondkultes war nicht nur die Stammeskönigin, sondern auch die beste Tänzerin. Es gab Völker, bei denen das Wort für »Stammeskönigin« und »Tänzerin« dasselbe war. Eine Trennung von Religion, Kunst, Wissenschaft, Politik, wie sie uns heute geläufig ist, gab es nicht. Die erste Priesterin hatte meist ein Kollegium von Mittänzerinnen und Mitregentinnen um sich, die mit ihr zusammen genau die magische Zahl Neun ergaben (Form des entwickelten Matriarchats). Denn die Neun enthält dreimal die weibliche Dreifaltigkeit, die Erscheinung der Mondgöttin als Triade. Diese magische Neunzahl der Mondtänzerinnen fand sich besonders häufig in den hochentwickelten Matriarchaten des östlichen Mittelmeerraumes, zu denen auch das minoische Kreta und das prähellenische Griechenland gehörten. So sind die neun wilden Musen vom Parnaß niemand anderes als ein solches Priesterinnenkollegium gewesen, das mit der verdreifachten Triade der Mondgöttin vom Berg Parnaß selbst identifiziert wurde. Gleiche Priesterinnenkollegien gab es auf dem Berg Helikon und auf dem Berg Olymp als Stellvertreterinnen der jeweils lokalen Mondgöttin - bevor der patriarchale Zeus den Olymp eroberte und sich dort, mit seinen Blitzen jeden Widerstand zerschmetternd, zum obersten Göttervater aufschwang.« [27]

Alles, was wir heute als »Kunst« bezeichnen, ging aus den ekstatischen Tänzen der Mondpriesterinnen hervor. Denn bevor sie vom patriarchalen Gott Apoll vereinnahmt und »gezähmt« wurden, standen sie nicht steif herum oder saßen gravitätisch da, wie sie meist dargestellt werden, sondern sie tanzten. Als Mütter des Kultes und ihres Bergvolkes, als freieste Göttinnen der Kreativität und der ganzen Gegend tanzten sie unaufhörlich und glichen darin den wilden, orgiastischen Mänaden.

Aber ihr Tanz war nicht regellos, wie es die Beschreibung der Mondtänze aus den einfachen Matriarchaten nahelegt, sondern er war ein kunstvolles Ganzes. Sie tanzten auch nicht irgendwie im Gelände, sondern auf bestimmten, markierten, gebauten Tanzplätzen.

Diese waren Steinkreise, aus neun oder achtzehn oder siebenundzwanzig Steinen, je nach Größe des Ringes. In der Mitte dieser Kreise stand gewöhnlich ein steinerner Obelisk, ein zugespitzter Menhir, der viele Bedeutungen hatte: Altar der Göttin, steinerne Herme als Symbol des Heros, riesiger Zeigefinger für das in den Ring fallende Mond- oder Sonnenlicht. Denn diese Kreise waren zugleich in Stein gebaute Mond- und Sonnenkalender, bei denen durch die bestimmte Position der Außensteine und den Schatten des inneren Steines Mond- und Sonnen-Aufgänge und Mond- und Sonnen-Untergänge gemessen wurden. Sie dienten der Monate-Einteilung nach dem Mond und der Jahreseinteilung nach der Sonne. Zum Beispiel galt dem höchst bedeutsamen Aufgang der Sonne zur Wintersonnenwende als Wiedergeburt des Lichts stets ein besonderes Steinepaar: genau durch den schmalen Zwischenspalt erhob sich die Sonne zur Wintersonnenwende über den Horizont. Denn die Mondfeste mit ihren bedeutungsvollen Tänzen fanden nicht irgendwann statt, sondern zu bestimmten Zeitpunkten des komplizierten Zusammenspiels von Mond und Sonne am Himmel und der Vegetation auf der Erde.

Diese waren Steinkreise, aus neun oder achtzehn oder siebenundzwanzig Steinen, je nach Größe des Ringes. In der Mitte dieser Kreise stand gewöhnlich ein steinerner Obelisk, ein zugespitzter Menhir, der viele Bedeutungen hatte: Altar der Göttin, steinerne Herme als Symbol des Heros, riesiger Zeigefinger für das in den Ring fallende Mond- oder Sonnenlicht. Denn diese Kreise waren zugleich in Stein gebaute Mond- und Sonnenkalender, bei denen durch die bestimmte Position der Außensteine und den Schatten des inneren Steines Mond- und Sonnen-Aufgänge und Mond- und Sonnen-Untergänge gemessen wurden. Sie dienten der Monate-Einteilung nach dem Mond und der Jahreseinteilung nach der Sonne. Zum Beispiel galt dem höchst bedeutsamen Aufgang der Sonne zur Wintersonnenwende als Wiedergeburt des Lichts stets ein besonderes Steinepaar: genau durch den schmalen Zwischenspalt erhob sich die Sonne zur Wintersonnenwende über den Horizont. Denn die Mondfeste mit ihren bedeutungsvollen Tänzen fanden nicht irgendwann statt, sondern zu bestimmten Zeitpunkten des komplizierten Zusammenspiels von Mond und Sonne am Himmel und der Vegetation auf der Erde.

Schon in den einfachen Matriarchaten waren es die Mondphasen, welche die Tänze bestimmten. In den hochkulturellen Matriarchaten des Vorderen Orients und des Mittelmeerraumes waren es dann die drei zentralen Gestirne, deren Harmonie die Zeit einteilte: die Mutter Erde, ihre Tochter, die Mondin, und ihr Sohn, der Sonnenstern. Die Zeitphasen der festlichen Ritualtänze waren die Tagundnachtgleiche des Frühlings bis zum ersten Vollmond danach, die Zeit, in der die Vegetation wiederkehrt. Es folgte die Phase der Sommersonnenwende bis zum ersten Vollmond danach, wenn die Vegetation ihren Höhepunkt erreicht. Danach war die Zeit der Ernte, in der Herbst-Tagundnachtgleiche bis zum ersten Vollmond danach, Und das mythische Jahr der neun Monate endete mit der Wintersonnenwende bis zum ersten Vollmond danach, wenn die Vegetation unter der Erde ruht und auf ihre Wiederkehr wartet. Die restlichen drei Monate galten als Zeit der stillen Vorbereitung auf das kommende mythische Jahr, das wieder mit der Frühlingstagundnachtgleiche begann.In dieser Weise verbanden sich in den großen Mondfesten der entwickelten Matriarchate nicht nur alle Formen von Kunst, sondern auch die später getrennten Bereiche Kunst und Wissenschaft. Denn es war die frühe magische Astronomie, auf zahllosen Beobachtungen und möglichst genauen Berechnungen aufgebaut, die Ort und Zeitpunkt der Tänze bestimmte und den Tänzerinnen ihren Tanzplatz als riesigen Kalender schuf.

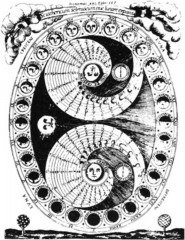

Urania war die Muse der Astronomie, ihr Aufgabenbereich war der vornehmste, sie galt als die höchste unter den Neunen. Solche Tanzplätze sind heute noch zu sehen als teilweise oder ganz erhaltene Steinkreise in Irland, Schottland, England. Das herrlichste Exemplar eines Mond- und Sonnenkalenders stellt Stonehenge in Südengland dar. Auch Frankreich und Deutschland waren damit übersät. In Deutschland hießen sie »Hexenringe« oder »Trudenringe« (Ringe der Truden oder Druiden, was »Hexen« meint). In Frankreich gibt es noch Exemplare in der Bretagne, obwohl sie dort mit komplizierten anderen Formen von Menhiren (Reihen, Parallelen, Wellen) verbunden sind. Dabei ist der Steinring die einfachste Form, bei der die Kalenderbauerinnen nicht blieben. Sie ließen auch mehrfach konzentrische Ringe bauen, von denen Steinereihen wie Schlangen ausgingen, um noch einmal konzentrische Kreise zu erreichen - diese großartige, riesige Anlage ist der Avebury-Ring (Südengland). Andere Tanzplatzformen sind die Labyrinthe: wurden die Bewegungen der Tänzerinnen nachgebaut. Deren Grundmuster war die Spirale, links herum von außen nach innen zur Kreismitte hin und rechts herum vom Mittelpunkt des Kreises wieder nach außen getanzt. Dieser doppelte Spiralenweg war ein Sinnbild für die Mondgöttin, die scheinbar spiralenförmig linksherum um die Erde wandert, bis sie voll und rund im Zenit, der Himmelsmitte, steht, und sich dann scheinbar spiralenförmig rechtsherum wendet, bis sie in Sonnennähe als Neumond verschwindet

Urania war die Muse der Astronomie, ihr Aufgabenbereich war der vornehmste, sie galt als die höchste unter den Neunen. Solche Tanzplätze sind heute noch zu sehen als teilweise oder ganz erhaltene Steinkreise in Irland, Schottland, England. Das herrlichste Exemplar eines Mond- und Sonnenkalenders stellt Stonehenge in Südengland dar. Auch Frankreich und Deutschland waren damit übersät. In Deutschland hießen sie »Hexenringe« oder »Trudenringe« (Ringe der Truden oder Druiden, was »Hexen« meint). In Frankreich gibt es noch Exemplare in der Bretagne, obwohl sie dort mit komplizierten anderen Formen von Menhiren (Reihen, Parallelen, Wellen) verbunden sind. Dabei ist der Steinring die einfachste Form, bei der die Kalenderbauerinnen nicht blieben. Sie ließen auch mehrfach konzentrische Ringe bauen, von denen Steinereihen wie Schlangen ausgingen, um noch einmal konzentrische Kreise zu erreichen - diese großartige, riesige Anlage ist der Avebury-Ring (Südengland). Andere Tanzplatzformen sind die Labyrinthe: wurden die Bewegungen der Tänzerinnen nachgebaut. Deren Grundmuster war die Spirale, links herum von außen nach innen zur Kreismitte hin und rechts herum vom Mittelpunkt des Kreises wieder nach außen getanzt. Dieser doppelte Spiralenweg war ein Sinnbild für die Mondgöttin, die scheinbar spiralenförmig linksherum um die Erde wandert, bis sie voll und rund im Zenit, der Himmelsmitte, steht, und sich dann scheinbar spiralenförmig rechtsherum wendet, bis sie in Sonnennähe als Neumond verschwindet

Wer ins Innere der Spirale ging, suchte das Zentrum des Lichtes, der Ekstase, den göttlichen Höhepunkt; und danach wurde in der Kehrtwendung das Licht von innen nach außen in die Welt getragen. Oder es wurde beim Gang in die Spirale die Tiefe gesucht wie beim Eingang in die Unterwelt, der letzte Punkt, auf dem alles zum Stillstand kommt, der Tod. Zusammengekauert in der innersten Windung kam alles zur Ruhe, doch die Hockstellung des Toten verwandelte sich in die des Embryos, der wiedergeboren werden wollte.

Dies geschah dann beim Ausgang aus der Spirale, neues Leben trat in die Welt. Damit war die Spirale zugleich das Sinnbild des weiblichen Gebärorgans. Ob das Zentrum der Spirale zum Höhepunkt des Lichts wurde oder zur Tiefe der Unterwelt, hing von der Art der Jahreszeit und des Rituals ab, das darin gefeiert wurde. Daher war die mystische Spirale das Bild der Göttin selbst mit ihrer doppelten Kraft: aus der Dunkelheit ins Licht oder vom Tod ins Leben zu gehen und umgekehrt aus dem Hellen ins Dunkle, vom Leben zum Tod. Tausende solcher Spiralsymbole schmücken Steine von Hünengräbern, Kultgegenstände wie Vasen, Krüge, Gürtel, Armreifen, Kopfschmuck, sakrale Räume in Palästen oder Insignien und Runenschriften in den ältesten archäologischen Dokumenten in ganz Europa und dem Vorderen Orient. Und die ersten Formen der Labyrinthe, die nichts anderes waren als kultische Tanzplätze, waren einfache Spiralen. Danach wurde die Spirale, eins der schönsten und schwierigsten geometrischen Muster, verdoppelt entweder nebeneinander gelegt oder ineinander verschlungen, das ergab die erste Form der Mäander. (Das klassische Mäandermuster ist eine fortlaufende, doppelt ineinandergeschlungene Spirale.) Auch die doppelt ineinandergeschlungene Spirale ist noch ein urtümliches Labyrinth, denn es bezeichnet den Eingang und Ausgang der Tänzerinnen.

Das volle komplizierte Labyrinth entstand erst dann, als für jedes der vier großen Mondfeste im Jahreszeitenzyklus eine doppelte, ineinandergeschlungene Spirale getanzt wurde und diese vier in einem großen Ring miteinander verbunden wurden [[42-3-7]]. Das berühmteste dieser Labyrinthe gab es als gezeichnetes oder gebautes Tanzmuster auf dem großen inneren Platz der Palastanlage von Knossos auf Kreta.

Solche Labyrinthe als Tanzplätze waren im ganzen östlichen Mittelmeerraum verbreitet. Heute sind noch einige unzerstört als Stein- oder Graslabyrinthe zu finden in den damals abgelegenen Zonen Frankreich, England, Deutschland, Skandinavien, Rußland. Sie werden meist »Trojaburgen« genannt. [28] Die Mehrzahl dieser Labyrinthe wurde von den Anhängern patriarchaler Religionen entweder zerstört oder mit ihren Tempeln und Kirchen für die neuen Götter überbaut. Nur wenige Labyrinthmuster sind in großen Kathedralen Frankreichs als Bodenornament nachgebaut worden, so in Chartres, Bayeux, Arras, Amiens, Saint-Quentin, Reims, Sens, diese aber am ursprünglichen Platz und in ursprünglicher Größe. Das Überbauen ist neben der rohen Zerstörung nur eine feinere Abwehrreaktion gegen die uralte matriarchale Religion. Denn die kreisförmigen, spiralförmigen oder labyrinthischen Tanzplätze waren ihre heiligsten Stätten, ihre »Tempel« und »Kirchen Stonehenge ein herrlicher »Dom Avebury eine großartige »Kathedrale«. Allerdings ließen diese Tempel und Kathedralen die Kräfte der Gottheiten, die sie verehrten, ungehindert einströmen: offen für den flutenden Mondinglanz, das Licht der Sonne und die grünende oder welkende Landschaft umher. Die Art ihrer Anlagen kennzeichnet nicht die architektonische Unfähigkeit der matriarchalen Völker, sondern ihre ganz andersartige Idee vom Kosmos und seiner Verehrung.

Es ist die Muse des Tanzes Terpsichore, die hier den Ruhm der Schöpfung in Anspruch nehmen darf. Denn es waren ihre grundlegenden choreographischen Muster, die außer der astronomischen Ausrichtung die Gestalt der Tanzplätze entwickelten. Diese Kultstätten, Kalender und Tanzplätze in einem, waren ihre gefrorene Bewegung.

Die Musen tanzten nach eigenen rhythmischen Gesängen, und dabei führte sie Polybymnia an, die Muse des Chorgesanges. Ihre Gesänge hatten gewiß nicht die Art disziplinierter, statuarischer Männerchöre, sondern waren ekstatisches Anrufen, Preisen, Beschwören, das nur der gemeinsame Rhythmus zusammenhielt. Diese Rhythmen waren die Metren, die »Versfüße« im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit ihren nackten Füßen gaben sie sich selbst den Takt: Jamben (kurz, lang) oder Trochäen (lang, kurz) oder Spondeen (lang, lang), als schwierigere Takte den Daktylus (lang, kurz, kurz), den Anapäst (kurz, kurz, lang), den Creticus (lang, kurz, lang) oder den Amphibrachys (kurz, lang, kurz) und noch vertracktere Sprünge. Auf diese Weise skandierten sie die Sprache und maßen zugleich ihre Verslänge ab: Trimeter, Pentameter, Hexameter (Dreimaß, Fünfmaß, Sechsmaß), so wurde sie selbst zur Musik. Zwei Stimmungen kannten diese Gesänge. Sie waren fröhliche Liebeslyrik, welche die Muse Erato anstimmte, vielleicht zur Zeit der wachsenden Mondin, des wachsenden Sonnenlichts, der wachsenden Vegetation. Und sie waren Elegien, Trauergesänge, intoniert von der Muse Kalliope, wenn die Mondin schwand, das Sonnenlicht verblaßte und die Vegetation verwelkte.

Sie tanzten aber auch nach instrumentaler Musik, und die Instrumente dazu waren ihre Erfindung. Bereits in den Athene-Mythen spielen zwei Instrumente weiblicher Herkunft eine große Rolle: die Trommel oder das Tamburin und die Doppelflöte, der Aulos. Die pelasgische Athene von Kreta soll die Doppelflöte erfunden haben, aber achtlos warf sie sie weg, weil sie sich angeblich mit den aufgeblasenen Backen nicht gefiel. Darauf fand sie ein Satyr oder der Gott Hermes »erfand« sie neu. Beide traten damit zum Wettstreit gegen Apoll an, den beide gegen diesen verloren. Aber Hermes fing es schlau an, er schloß mit Apoll einen Pakt und tauschte dessen Hirtenstab gegen die Flöte dem dummen Satyr hingegen zog Apoll nach dem Spiel die Haut ab. Als Pan vor Apoll seine Panflöte spielte, erging es ihm nicht besser. [29]

Die Ethnologie bestätigt, daß die ältesten Instrumente vieler Völker Trommeln und Flöten sind, wobei meist die Trommeln von Frauen geklopft und die Flöten von Männern geblasen wurden (Anden-Indianer), was die erotischen Assoziationen aufdeckt: Trommel als weiblicher Leib, Flöte als Phallus. Noch im späten Kybelekult in Rom waren alle Rituale begleitet vom Klang der Trommeln und Zimbeln Schellen oder Glöckchen) und vom aufreizenden Ton syrischer Doppelflöten, der die Göttin-Anhänger zur Ekstase trieb.

In Ägypten, das auf seiner ältesten Stufe matriarchal war, spielten Saiteninstrumente in der Hand von Musikerinnen eine wichtige Rolle. Das siebensaitige Instrument stellt eine Analogie zur astronomischen Wissenschaft über die damals bekannten sieben Planeten her: jede Saite war einem Planeten geweiht, und wenn die Priesterin darauf spielte, ließ sie buchstäblich die Harmonie der himmlischen Sphären erklingen. Deshalb hat eine 0ktave sieben Töne und beginnt erst beim achten neu. Die Harfe, die mehrere Oktaven umfaßt, war in der Hand der Priesterin ein höchst mystisches Instrument: der kam auf ihr zum Tönen. In Griechenland ist es die siebensaitige Leier (Lyra), die als sakrales Instrument nur in die Hand von Priesterinnen gelangte. Vor den profanen Händen von Männern wurde sie bewahrt mit sehr wenigen Ausnahmen. Nur der Heros-König durfte sie spielen bei den heiligen Ritualen, in die er einbezogen war: So rief er zum Beispiel in den Zeiten der Dürre den Regen musikalisch herbei (Liebeszauber) oder stimmte vor seinem Opfertod seinen Schwanengesang zur Leier an (Tod- und Wiederkehr-Zauber). Da Musik Magie war, geschahen durch sie die seltsamsten Dinge: Pflanzen wuchsen, wilde Tiere wurden zahm, Delphine kamen zu Hilfe, und Steine rollten herbei, um sich zu Mauern aufzutürmen. Durch solche Zaubertaten wurden die wenigen Ausnahmen matriarchaler Könige., welche die Leier spielten, sehr berühmt: Amphion und Orpheus.

Auch die Erfindung der Leier wird Athene zugeschrieben, Aber sie empfing Flöte und Leier wohl eher aus den Händen der Musen und brachte sie nach Athen, wo sie selbst als Göttin der Kunst und Wissenschaft galt, eine Art zusammengefaßte Muse. Die neuen Götter gingen anders damit um: Respektlos nahm der unbescheidene Hermes auch diese Erfindung für sich in Anspruch und tauschte sie wieder mit Apoll, diesmal gegen dessen Kühe. Auf diese Weise wurde aus dem Kuhhirt Apoll der spätere arrogante Gott der Kunst. [30] Aber um der Wahrheit die Ehre zu gebe: es war die Muse Euterpe, der sie die Erfindung und die Ausübung der Musik verdankten.

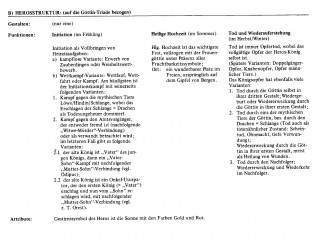

Diese kunstvollen Tänze zu kunstvollen Gesängen, mit oder ohne musikalische Begleitung, vollführt auf den kunstvollen Tanzplätzen hatten keineswegs beliebigen Inhalt, sondern sie waren getanzte Feste orgiastischer Freuden oder getanzte Opferrituale. Die vier- großen Feste im Jahreszeitenzyklus waren das ewige Thema: die Einweihung (Initiation) des Heros durch die neunfache Göttin im Frühling, die rituelle Heilige Hochzeit (hieros gamos) der Göttin mit dem Heros im Sommer, der Opfertod des Heros von der Hand der Göttin im Herbst, seine glückliche Wiederkehr oder Wiedergeburt durch die Göttin im Winter. Die Priesterinnen verkörperten dabei die neunfache Mondgöttin, und der Heros-König verkörperte die Sonne und war zugleich Repräsentant der Menschen, seines Volkes. In der ersten Hälfte des Jahres, wenn die Kraft der Sonne wuchs und die Vegetation mit ihr immer üppiger wurde, fanden die ausgelassenen Feste statt: die Initiation als heiteres Wettspiel oder als Jagd, bei welchen der designierte Nachfolger des Königs vom letzten Jahr sich nicht ungern von den Neunen besiegen, einfangen oder überwältigen ließ. Im Höhepunkt des Sommers fand die ausschweifende Heilige Hochzeit statt, ebenfalls nicht als ästhetisches Spiel, sondern als rituelle Wirklichkeit. Dabei verband sich die Göttin in neunfacher Gestalt (Priesterinnen) mit den Menschen (Heros-König), Himmel und Erde, Mondin und Sonne gingen eine mystische Verschmelzung ein, die Land und Meer, Tiere und Menschen, ja den ganzen Kosmos fruchtbar machte. Es waren Feste überschwenglicher Freude, regiert von der Muse der Heiterkeit, des Lachens, der Komödie, von Thalia.

Nach der Sommersonnenwende änderte sich die Stimmung. Nun begann die Zeit der Ernte, die Schnitterinnen gingen durch die Felder. Das Getreide und die Früchte starben für das Leben der Menschen, und mit ihnen starb aus demselben Grund bei immer schwächer werdender Sonne das Wertvollste, das die Menschen zu opfern hatten: der Heros-König. Denn auch das Opferritual im Herbst war getanzte Wirklichkeit, aber nicht aus irgendeiner Grausamkeit, sondern aus dem Wissen, daß auf den Aufstieg der Abstieg notwendig folgt. Die Mondgöttin zeigte als Schicksal nach der hellen nun auch die dunkle Seite. Das Königsopfer sicherte auf magische Weise das Leben des Volkes über den Winter hinweg, sein stellvertretender Abstieg in die Unterwelt befreite die Menschen vom allzu frühen Tod. Darum wurde er seinem Volk zum Heros und seines Selbstopfers wegen fast göttlich verehrt (Uridee des Heroischen). Zugleich war ihm selbst das ewige Leben sicher in der paradiesischen Anderen Welt der Göttin oder durch seine Wiedergeburt oder durch seine Wiedererweckung im Nachfolger, in den seine Seele übergegangen war. Die mysteriöse Wiederkehr des Heros, meist als göttliches Kind, wurde zur Wintersonnenwende gefeiert, genau dann, wenn das Licht der Sonne zurückkommt. Diese beiden Feste des Opfertodes und der Wiederkehr des Heros waren erfüllt von tragischem Ernst und feierlichen Geheimnissen, und die Muse der Tragödie, Melpomene, lenkte sie. »Komödie« und »Tragödie« heißen »ausgelassener Gesang« und »Bocksgesang«.

Denn wie die wilden Mänaden ihren göttlichen Heros Dionysos jährlich einmal zerrissen und die wilden Musen ihren Priesterkönig Orpheus, so machten sie es in späterer Zeit im Herbst mit den Ersatzopfern männlicher Tiere: jungen Widdern, Stieren und vor allem Böcken . Aber das vollgültige Opfer blieb der König selbst. Komödie und Tragödie waren daher nichts anderes als Mysterienspiele im Zyklus der Jahreszeiten, die alle hoch entwickelten matriarchalen Kulturen besessen haben. Sie wurden als Dionysos-Riten zum Ursprung des antiken Theaters. Doch unter der Herrschaft des Fiktionalitätsprinzips degenerierte der rituelle Ernst der Mysterienspiele zur Imitation, zur bloßen Schauspielerei, die etwas vorgab, was nicht geschah, und dieses Scheines wegen gefeiert wurde. Die älteste Poetik, die des Philosophen Aristoteles, vielgerühmt und verbindlich bis in die Neuzeit, zerstörte zuletzt auch die Struktur der Jahreszeiten-Mysterienspiele, indem sie sie ins Korsett der Regeln von den drei Einheiten schnürte: An einem Ort müsse ein Schauspiel stattfinden, an einem Tag und mit einem Handlungsablauf, sonst sei es nicht »natürlich«. Statt einen Tag benötigen matriarchale Mysterienspiele aber ein ganzes Jahr. Statt einer Handlung kennen sie vier: Initiation, Hochzeit, Tod und Wiederkehr.

Denn wie die wilden Mänaden ihren göttlichen Heros Dionysos jährlich einmal zerrissen und die wilden Musen ihren Priesterkönig Orpheus, so machten sie es in späterer Zeit im Herbst mit den Ersatzopfern männlicher Tiere: jungen Widdern, Stieren und vor allem Böcken . Aber das vollgültige Opfer blieb der König selbst. Komödie und Tragödie waren daher nichts anderes als Mysterienspiele im Zyklus der Jahreszeiten, die alle hoch entwickelten matriarchalen Kulturen besessen haben. Sie wurden als Dionysos-Riten zum Ursprung des antiken Theaters. Doch unter der Herrschaft des Fiktionalitätsprinzips degenerierte der rituelle Ernst der Mysterienspiele zur Imitation, zur bloßen Schauspielerei, die etwas vorgab, was nicht geschah, und dieses Scheines wegen gefeiert wurde. Die älteste Poetik, die des Philosophen Aristoteles, vielgerühmt und verbindlich bis in die Neuzeit, zerstörte zuletzt auch die Struktur der Jahreszeiten-Mysterienspiele, indem sie sie ins Korsett der Regeln von den drei Einheiten schnürte: An einem Ort müsse ein Schauspiel stattfinden, an einem Tag und mit einem Handlungsablauf, sonst sei es nicht »natürlich«. Statt einen Tag benötigen matriarchale Mysterienspiele aber ein ganzes Jahr. Statt einer Handlung kennen sie vier: Initiation, Hochzeit, Tod und Wiederkehr.

Und statt an einem Ort ereignen sie sich in allen drei Regionen der Welt der Göttin, in der obersten atmosphärischen Region, auf der Höhe von Bergesgipfeln (Initiation), in der mittleren Region von Land und Meer (Hochzeit) und in der untersten Region, in Schluchten, Höhlen, in der Unterwelt im Innern der Erde (Tod und Wiederkehr). Doch mit voller Absicht geschah die Aristotelische Zerstörung, kämpfte doch in jener Zeit das junge patriarchale Denken gegen den uralten matriarchalen Geist. Nur das Thema der Mysterienspiele blieb noch lange erhalten: Aufstieg und tragischer Fall des Heros - aus welchen Gründen auch immer.

Nun ist klar, auf welche Weise die Tänze der Musen alle späteren Kunstgattungen verbanden: Musik, Dichtung, Baukunst und Bildkunst, Theater, sie waren die Gesamtkunst im wahrsten Sinne des Wortes, Wir haben auch gesehen, daß sie darüber hinaus Kunst und Wissenschaft verschmolzen, denn sie waren zugleich ein getanzter Kalender. Denn nur so erfüllten diese Tänze ihren magischen Zweck, die Phasen der Mondin, den Kreislauf der Sonne und das Wachstum auf der Erde zu beeinflussen. Aber sie waren nicht nur ein getanzter Kalender, sie waren auch ein getanztes Weltbild. Die gesamte mythologische Anschauung der matriarchalen Völker kam in ihnen zum Ausdruck und darüber hinaus das Grundmuster ihrer Sozialstruktur. Mutter Erde mit ihrer priesterlichen Tochter und ihrem königlichen Sohn, die matriarchale Familie. Abgesehen davon waren sie auch ein Spiegel der damaligen Ökonomie, denn alle matriarchalen Mysterienspiele sind ausnahmslos Ackerbaumagie. So waren sie tatsächlich im Symbol die komplexe Praxis dieser Gesellschaften selbst. Sie waren auch ihre Geschichte, ihre mythische Geschichte in sinnfälliger Repräsentation. Denn Geschichte dachten sich diese Völker nicht linear, als monotone Abfolge von Herrscherdynastien und Reichen.

Sie dachten Geschichte im Kreislauf, der bei allmählicher Höherentwicklung die Form einer Spirale annimmt. Die kleinste geschichtliche Zeiteinheit war der Kreislauf der Mondphasen; eine größere der Zyklus des Sonnenjahres, darauf folgte das Große Jahr von hundert Mondmonaten, als größte geschichtliche Zeiteinheit dachten sie sich ein Weltalter. Aber sogar die Weltalter entwickelten sich spiralförmig auseinander hervor. Unter den Neunen war es die Muse Klio, welche diese Geschichte erzählte, als Zyklen von Priesterinnengenerationen und ihren heroischen Königen. Nichts anderes als die Mythologie selbst ist die Geschichte der matriarchalen Völker, und diese rezitierte Klio als den großartigen Hintergrund zu jedem beginnenden Ritualfest.

Dieser Bedeutungsreichtum der Tänze konnte durch die langen matriarchalen Epochen nur mithalte eines strengen Rahmens erhalten werden. Wir kennen diesen Rahmen: Er war markiert durch die astronomischen Ereignisse, die mythologischen Abläufe, die festen Rituale, den geometrisch eingeteilten Tanzplatz, die Gesänge in metrischen Takten, die akzentuierende Musik. Das war die Struktur der Tänze, die ihren Ablauf bestimmte. Diese Struktur war jedoch nur ein Orientierungsrahmen wie Kontrapunkte in der Musik, innerhalb derer frei musiziert werden kann. So war auch der Tanz innerhalb dieses Rahmens frei in Gestik und Ausdruck. Es bestand Freiheit darin, welche individuellen Gefühle, persönlichen und sozialen Bedeutungen, lokale Symbole in diesen Rahmen investiert wurden. So intensiv war trotz aller Strukturierung die Beteiligung der Einzelnen, daß es bis zur Ekstase führte. So offen war die Variationsbreite von Volk zu Volk, daß die Attribute der Mondgöttin und ihrer Rituale überall einen anderen Lokalcharakter hatten. Es herrschte größtmögliche Vielheit in der universalen Einheit, die Astronomie und Mythologie vorgegeben hatten.

Mit dem Einsetzen der patriarchalen Epoche änderte sich dieses ganze Gefüge. Denn nun erhielten die Musen einen »Vortänzer der ihnen vorschrieb, wie sie zu tanzen hatten. Es war - wie wir wissen - der Gott Apoll, der ihren Kult erobert, das Kollegium der Mondpriesterinnen entmachtet und seinen tanzenden königlichen Rivalen getötet hatte. Damit war auf einmal die komplexe gesellschaftliche Praxis, deren Ausdruck und magisches Zentrum der Mondtanz war, zerstört. Die Rollenverteilung spiegelte nun die patriarchale Sozialstruktur mit dem Mann als Oberhaupt und die patriarchale Ökonomie eines feudalen Erobererstaates, der die matriarchale Theakratie ablöste. Das sinnreiche Gefüge aus Gesellschaftspolitik, Psychologie, Wissenschaft und Ästhetik, das die rituellen Tanzfeste gewesen waren, löste sich in seine einzelnen Bestandteile auf, die anstelle der ekstatischen Einheit zu einzelnen Gebieten formalen Räsonnierens wurden. Von da an gab es die »Kunst« als schönen, dekorativen Schein. Oder sie geriet, wo sie sich nicht zum Ornament fügen wollte und die alten mythischen Gehalte beibehielt, ins Ghetto der neuen Gesellschaft.

Neun Thesen zur matriarchalen Ästhetik

Aus meiner Darstellung der geschichtlichen matriarchalen Kunst lassen sich leicht die Prinzipien einer matriarchalen Ästhetik gewinnen. Die matriarchale Ästhetik ist jedoch kein Rückzug in archaische Zeiten, sondern eine teils beschreibende, teils programmatische Theorie bestimmter Varianten der modernen Kunst. Denn ich wende sie auf bereits existierende Formen in der Kunst zeitgenössischer Künstlerinnen (und Künstler) an, die matriarchale Züge tragen. Durch meine vergleichende Analyse kommt die Tendenz in diesen Erscheinungsformen deutlich zum Bewußtsein. Bereits in dieser Bewußtmachung liegt eine programmatische Wirkung; außerdem werde ich aus diesen realen Anfängen eine matriarchale Kunst-Utopie entwickeln. Ich formuliere jetzt die Grundzüge der matriarchalen Ästhetik in Thesen, die ich danach ausführlich erläutern werde:

Erste These:

Matriarchale Kunst steht jenseits des Fiktionalitätsprinzips, als archaische matriarchale Kunst davor, als moderne matriarchale Kunst danach. jenseits des Fiktionalitätsprinzips ist Kunst Magie. Magie ist ein Eingriff in die Realität mithilfe von Symbolen, der realitätsverändernde Wirkung hat. Die archaische matriarchale Kunst versuchte auf magische Weise die Natur zu beeinflussen und zu bewegen (archaische Magie), die moderne matriarchale Kunst versucht auf magische Weise die psychische und soziale menschliche Realität zu verändern (moderne Magie).

Zweite These:

Matriarchale Kunst hat einen festen, vorgegebenen Rahmen: die Struktur matriarchaler Mythologie. Diese Struktur ist universell, denn sie ist das Grundmuster sämtlicher konkreten Mythologien und aller späteren Religionen, die sich aus ihnen entwickelten. [31]« Sie hat den Rang fundamentaler Kategorien der menschlichen Phantasie und ist eine objektive Größe. Aber wie jede Struktur ist auch die Struktur matriarchaler Mythologien unausgefüllt. In den verschiedenen Mythologien (Religionen, Ritualen, Lebensformen) der matriarchalen Völker wird sie jeweils verschieden konkret ausgefüllt. Ihre Konkretisationen sind dabei so vielfältig wie die lokalen, individuellen und sozialen Bedingungen derjenigen, welche diese Konkretisationen schaffen. Matriarchale Kunst auf dem Boden der Struktur matriarchaler Mythologie ist daher Vielfalt in der Einheit, wobei die Einheit ohne Dogmatismus und die Vielheit ohne Subjektivismus ist.

Dritte These:

Matriarchale Kunst bringt das traditionelle Kommunikationsmodell mit den Faktoren Autor-Text (Kunstprodukt)-Rezipient zum Einsturz: Denn imatriarchale Kunst ist kein »Text sie erschöpft sich nicht in der Herstellung von Kunstprodukten, sondern sie ist ein Prozeß, die Konkretisation einer vorgegebenen Struktur im rituellen Tanztest, an dem alle beteiligt sind. Die Beteiligten schaffen gemeinsam diese Konkretisation, alle sind Autorinnen und Rezipientinnen zugleich. (»Autor-in« und »Rezipient-in« kommen in der Kommunkationstheorie gar nicht vor.) Auch die Struktur matriarchaler Mythologie ist kein »Text den eine Autorin hergestellt hätte und einige Rezipientinnen ausfüllten. Als fundamentale Kategorien der menschlichen Phantasie ist sie gegeben, als das historisch älteste und erste, aus der sich sämtliche späteren religiösen und künstlerischen Phantasie-Produkte entwickelten. Denn diese Phantasie ist kein regelloses Herumhüpfen, kein beliebiges Assoziieren , das ist eine sehr späte, degenerierte Vorstellung von ihr, sondern sie folgt ihren eigenen Regeln. Sie sind in der Struktur matriarchaler Mythologie enthalten, und in ihren verschiedenen Konkretisationen wird dieses höchst sinnreiche Regelgefüge immer wieder kollektiv auf je verschiedene Weise zum Ausdruck- gebracht. (Um sie aufzufinden, braucht man nicht im Unbewußten nach möglichen »Archetypen« zu graben, sondern man muß die verschütteten geschichtlichen matriarchalen Traditionen durch Gesellschaftsanalyse freilegen.)

Vierte These.

Matriarchale Kunst fordert den Einsatz aller Fähigkeiten der Beteiligten. Da es in ihr keine Trennung von Autorinnen und Rezipientinnen gibt, bei welcher die Autorinnen die symbolische Handlung vollzögen und die Rezipientinnen sich höchstens gefühlsmäßig damit identifizieren oder theoretisch darüber nachdenken dürften (patriarchale Rollenverteilung), gibt es in ihr auch keine Trennung dieser Kräfte. Alle Beteiligten schaffen gefühlsmäßige Identifikation, theoretische Überlegung und symbolische Handlung zugleich. Dabei verhindert der universelle, objektive Charakter der Struktur matriarchaler Mythologie, die allen Beteiligten bekannt ist, daß Identifikation zur subjektiven Sentimentalität, Theorie zur abstrakten Willkür und Handlung zur bloßen Affektabfuhr verkommen. Matriarchale Kunst verbindet Identifikation, Denken und Handlung im konkreten mythologischen Bild und löst durch diese Totalaktion bei den Beteiligten die echte Ekstase aus.

Fünfte These:

Matriarchale Kunst paßt auch nicht in ein erweitertes Kommunikationsmodell mit den Faktoren Autor-Text-Vermarkter-Vermittler-Rezipient: Denn die Instanzen Vermarkter (Kunstmarkt) und Vermittler (Kritiker, Interpret, Übersetzer von einem Medium ins andere, Archivar, Kunstgeschichtler, etc.) entfallen. Matriarchale Kunst als Prozeß zwischen allen Beteiligten kann weder von außen kritisiert und interpretiert werden, noch kann sie als Ware auf dem Kunstmarkt verkauft und später als verstaubte Ware archiviert und ins Museum der Kunstgeschichte gestellt werden. Denn matriarchale Kunst hat keinen Dingcharakter. Sie ist ein energetischer Prozeß mit dem psychologischen Merkmal der Ekstase und von realitätsverändernder Wirkung (Magie).

Sechste These:

Matriarchale Kunst kennt, da sie keinen Dingcharakter hat, keine Trennung von Kunstgattungen. Das rituelle Tanzfest ist Musik, Gesang, Dichtung, Bewegung, Ornamentik, Verbildlichung, Komödie, Tragödie in einem, wobei alles dem Zweck dient, die Göttin anzurufen, zu beschwören, zu preisen. Auch die Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst entfällt. Einerseits hebt matriarchale Kunst die Grenze zwischen Kunst und Theorie auf: Sie verschmilzt als archaische matriarchale Kunst mit Mythologie und Astronomie, als moderne matriarchale Kunst mit Philosophie, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften. Andererseits hebt sie die Grenze zwischen Kunst und Praxis auf: Sie verschmilzt als archaische matriarchale Kunst mit ritueller Praxis und den praktischen Künsten, als moderne matriarchale Kunst ebenfalls mit den praktischen Künsten und mit gesellschaftsverändernder Praxis. Dies ist ein weiterer Grund, warum Kommunikationsmodelle auf sie nicht passen. Denn matriarchale Kunst ist kein bloßer Kommunikationsprozeß, sondern ein Prozeß komplexer gesellschaftlicher Praxis, von dem Kommunikation nur ein Teil ist.

Siebte These:

Da matriarchale Kunst auf dem Boden der Struktur matriarchaler Mythologie entsteht, die ein völlig anderes Wertesystem - und nicht das umgekehrte, entgegengesetzte - besitzt als das patriarchale, enthält auch sie dieses andersartige Wertesystem. Erotik ist die dominierende Kraft und nicht Arbeit, Disziplin, Verzicht. Die Fortdauer des Lebens als Zyklus von Wiedergeburten ist das oberste Prinzip und nicht Krieg und Heldentod für abstrakte, unmenschliche Ideale. Gemeinschaftssinn, Mütterlichkeit und Geschwisterliebe sind die Grundregeln der Gesellschaft und nicht väterliche Autorität, GattenHerrschaft, Privat- und Gruppen-Egoismus. Moderne matriarchale Kunst, welche diese Werte zum Ausdruck bringt und Verwandlungen in der psychischen und sozialen Sphäre auslöst, Ist in einer patriarchalen Gesellschaft ein Prozeß komplexer gesellschaftlicher Gegenpraxis. Sie stellt eine Gegenpraxis dar, die nicht von Herrschaft durchsetzt ist, sie benötigt daher keine verschleiernde Ideologie. Sie ist in jedem Patriarchat eine oppositionelle Kraft mit der Möglichkeit revolutionärer Veränderung.

Achte These:

Die gesellschaftlichen Veränderungen, die matriarchale Kunst herbeiführt, heben die Gespaltenheit der ästhetischen Dimension auf. Die ästhetische Dimension ist in patriarchalen Gesellschaften gespalten in eine formalistische, elitäre, gesellschaftlich wirkungsvolle Kunst und in eine volkstümliche, weitverbreitete, aber gesellschaftlich verachtete und ghettoisierte Kunst. Die Aufhebung dieser Spaltung würde der Kunst die totale Öffentlichkeit, in die sie gehört, zurückgeben. Sie würde sich als die zentrale gesellschaftliche Praxis offenbaren und durch ihre verändernden Prozesse die Ästhetisierung der ganzen Gesellschaft herbeiführen. Das war die Situation der archaischen matriarchalen Kunst, und die moderne matriarchale Kunst strebt dieselbe Situation wieder an.

Neunte These:

Matriarchale Kunst ist nicht »Kunst«. Denn »Kunst« wurde gerade durch die Fiktionalität definiert, das Fiktionalitätsprinzip ist die oberste Voraussetzung jeder patriarchalen Kunsttheorie (Ästhetik). »Kunst« als Begriff und als Gegenstände gibt es erst seit der Spaltung der ästhetischen Dimension. »Kunst« ist daher immer künstliche oder denaturierte Kunst. Matriarchale Kunst steht jenseits des Fiktionalitätsprinzips und ist daher keine »Kunst« im patriarchalen Sinne des Begriffs. Sie ist auch kein spezielles technisches Können, sondern die Fähigkeit Leben zu gestalten und umzugestalten. Sie ist selber Energie, Leben, eine Triebkraft zur Ästhetisierung der Gesellschaft. Sie ist aus der komplexen gesellschaftlichen Praxis niemals als isolierte »Kunst« herauszulösen, denn sie ist das Zentrum dieser Praxis.

Erläuterungen zu den Prinzipien einer matriarchalen Ästhetik

Die soeben gegebenen Thesen zur matriarchalen Ästhetik bedürfen einiger ergänzenden Erläuterungen, um der

Göttin wieder zu ihrem Tanz zu verhelfen.

Zur ersten These:

Es ist der Begriff der »modernen Magie der in dieser These verblüffend klingen mag, scheint er doch ein Widerspruch in sich. Und was ist ein mithilfe von Symbolen vollzogener Eingriff in die psychosoziale Realität? Das Problem der archaischen Magie, so scheint uns heute, bestand darin, daß sie durch Eingriffe mithilfe von Symbolen die Naturkräfte zu bewegen glaubte, zum Beispiel den Mond zur Wiederkehr zu bewegen (Mondtänze) oder den Himmel zum Regnen zu bringen (Regentänze). Wir machen es uns damit allerdings zu einfach. Denn die Menschen in archaischen Kulturen wußten sehr wohl, daß der Mond wiederkehren würde. Schließlich waren sie in der Lage, nach seinen Phasen einen Kalender zu entwickeln, der bei manchen Völkern präziser war als der heutige (Babylonier, Mayas). Was das Wetter betraf, so kannten sie eine Unzahl von Wetterregeln, die ein enges Netz aus Beobachtungen des Himmels, der Wolken, des Verhaltens der Tiere und Pflanzen waren, aus denen sie das Wetter mit größter Genauigkeit voraussagen konnten. Ihr Rückgriff auf Magie lag also nicht an ihrer Unwissenheit, wie die Arroganz der Heutigen ihnen so gern unterstellt. Aber sie waren der Ansicht, daß dieses rational-technische Wissen über die Natur nicht ausreichte, sondern die emotionale Seite mußte hinzutreten, um den Mond und den Regen wirklich zu bewegen. Dies brachten sie im Mondtanz zum Ausdruck, der aber zum astronomisch genau berechneten Zeitpunkt stattfand, oder im Regentanz, der erst dann unternommen wurde, als sie an den Vorzeichen sahen, daß der Regen kommen würde. Sie betrachteten die Natur nicht einfach als berechenbares Objekt, sondern als lebendiges Wesen, das seinen Willen zuletzt doch noch ändern könnte. Deshalb war es notwendig, zusätzlich mit ihr durchs Symbol zu kommunizieren, um sich verständlich zu machen, seinen Wunsch auszudrücken, der Natur klarzumachen, daß sie doch bei ihrer einmal gefaßten Absicht bleiben solle. Denn sie war ihnen immerhin eine Göttin - eine Idee, die uns heute völlig abhanden gekommen ist. Ihr Verhalten gegenüber der Natur leiteten sie aus ihren magischen Praktiken Menschen gegenüber ab.

Denn sie kannten nicht nur die Naturmagie, sondern auch die Magie in der psychosozialen Realität. Sie wußten, daß ein Kranker nicht vom Medikament - derer sie genügend hatten - allein gesund wird, sondern auch hier muß der emotionale Einfluß hinzutreten, der Glaube an die Heilung, die Hoffnung auf Genesung, das Vertrauen in die Ärztin, die Schamanin, die mit dem Dämon der Krankheit kämpft. Das wirkt ja bekanntlich Wunder. Diese Funktion hatten die Eingriffe mithilfe von Symbolen, die bei den magischen Heilungen stets zu den technisch-medizinischen hinzutraten (Weiße Magie, Schamanismus). Es ist ein Irrtum und eine Entstellung zu glauben, daß diese Völker der Ansicht waren, allein die symbolische Handlung brächte die Heilung. Dem widerspricht ihre ausgedehnte Kenntnis in Pflanzenheilkunde, einer Wissenschaft, die uns heute ebenfalls fast völlig verloren gegangen ist. Magie, die Psychologie war, gab es auch sonst überall im sozialen Gefüge. So wurde den erotischen und aggressiven Trieben mit ihrer Neigung zur Isolation und Asozialität nicht einfach Lauf gelassen. Sondern sie wurden getanzt und waren dabei im Rahmen eines sozialen Kontextes, nämlich einem öffentlichen Fest, gut aufgehoben. Die veränderte soziale Realität, die sich daraus ergab, war ein neues sinnvolles Zusammenleben des Volkes. Eingriffen in die psychosoziale Realität, die durch Symbole geschehen, begegnen wir auch heute auf Schritt und Tritt. Sie fallen in den Bereich der Individual- und Sozialpsychologie, besonders der Psychologie des Unbewußten. Ihre Verwendungsweisen sind aber alles andere als immer heilvoll, was daran liegt, daß das »magische Ethos das sie tragen sollte, verloren gegangen ist. Stattdessen dienen sie den Zwängen zur Anpassung, Verschleierung und Manipulation in der patriarchalen Gesellschaft. Magie, als »Hexenkunst« verschrien, war ein Hauptangriffsziel des sich etablierenden Patriarchats, und dieses Odium des Primitiven oder Bösen hat sie im Denken der meisten bis heute nicht verloren.

Darum mag es verwunderlich klingen, daß ich von einem »magischen Ethos« spreche. Aber das, was die archaische Magie mit ihren Eingriffen mithilfe von Symbolen von den modernen Manipulationen mithilfe von Symbolen unterscheidet, ist, daß sie immer von ganzheitlichen Vorstellungen ausging. Sie war ganzheitlich gedacht in Bezug auf das Individuum und auf die Gesellschaft. Symbolische Praktiken richteten sich immer an alle Kräfte eines Menschen zu seiner Genesung oder an alle Möglichkeiten in der Gesellschaft zu ihrer friedlichen Fortexistenz. Es wurden nicht nur Geist, Gefühl und Handlungsfähigkeit einbezogen, sondern obendrein die natürliche Umwelt. Moderne symbolische Praktiken dienen dagegen nur sehr begrenzten Zwecken, wobei sie den Menschen wie einen Apparat analysieren und lediglich partiell ansprechen. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Zwecke undurchsichtig sind, wenn Psychologie im Dienst sozialer Gleichschaltung oder des Kommerzes oder des Krieges steht. Das dahinterstehende »Ethos« ist das Gegenteil des magischen Ethos, welches das Individuum oder die Gesellschaft durch harmonische Kombination aller Fähigkeiten zu heilen bestrebt war. Die Wirkungen sind heute entsprechend chaotisch. »Moderne Magie« meint nun nichts anderes als symbolische Praktiken, die in die psychosoziale Realität eingreifen, aber von einem ganzheitlichen Ethos getragen sind, das sich nicht egoistischen Privat- oder Gruppeninteressen unterwirft. Der Unterschied zur archaischen Magie besteht darin, daß sich der rationale Faktor für einzelne Wissensgebiete unterdessen beträchtlich erweitert hat. Ein System symbolischer Handlungen auf unserem heutigen Wissensstand, getragen vom »magischen Ethos« zu entwickeln, ist die Aufgabe der modernen matriarchalen Kunst. Sie könnte dem zerstückelten, spezialisierten, in Schablonen geordneten und verwalteten modernen Menschen wieder zu seiner Ganzheit verhelfen. [32]

Zur zweiten These:

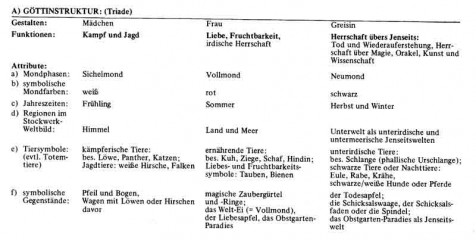

Das System dieses ganzheitlichen Denkens war die Struktur matriarchaler Mythologie, Ich bezeichnete sie als die fundamentalen Kategorien der menschlichen Phantasie, weil sie nicht nur uralt ist, sondern bei den Naturvölkern auf der ganzen Erde verbreitet war, die Grundlage des Denkens sämtlicher frühen Hochkulturen wurde, von diesen ausgehend die Entwicklung der patriarchalen Religionen, Philosophien und Künste prägte und auf diesem Wege unterschwellig bis heute nachwirkt. Diese Zusammenhänge habe ich in meiner Studie zur matriarchalen Mythologie gezeigt. Ich gebe jetzt das relativ differenzierte Schema der Struktur matriarchaler Mythologie, das ich dort schon dargestellt habe, noch einmal an. Es enthält das Weltbild des hoch entwickelten Matriarchats und zugleich das Weltbild des einfachen Matriarchats, dessen schlichteres Strukturmuster in jenem aufgeht. Auf seinem Hintergrund können wir prinzipiell alle matriarchalen Vorstellungswelten rings um den Erdball entziffern und lesen. Und da Mythologie die Geschichte der matriarchalen Völker mit enthält, besitzt es zugleich ein großes Potential an Kultur- und Sozialgeschichte aus der vorpatriarchalen Zeit. Die Struktur matriarchaler Mythologie folgt einem Dreierschema, das der Vorstellung von der dreifaltigen Göttin entspricht.

Das Dreierschema dieser Struktur ist doppelt, denn einmal bezieht es sich auf die Gestalten, Funktionen und Attribute der Göttin des entwickelten Matriarchats, der dreifaltigen Mondgöttin- zum andern bezieht es sich auf die Gestalten, Funktionen und Attribute des ihr zugeordneten Heros. Männliche Götter gab es noch nicht. Im Strukturschema geben die Gestalten Typen an, deren Namen in den konkreten Mythen und Kulten wechseln. Die zu einer Gestalt gehörende Funktion bleibt dabei immer gleich. Die Attribute haben zwar einen gleichbleibenden Umkreis, innerhalb dessen sind sie aber variabel. [33]

Das Dreierschema dieser Struktur ist doppelt, denn einmal bezieht es sich auf die Gestalten, Funktionen und Attribute der Göttin des entwickelten Matriarchats, der dreifaltigen Mondgöttin- zum andern bezieht es sich auf die Gestalten, Funktionen und Attribute des ihr zugeordneten Heros. Männliche Götter gab es noch nicht. Im Strukturschema geben die Gestalten Typen an, deren Namen in den konkreten Mythen und Kulten wechseln. Die zu einer Gestalt gehörende Funktion bleibt dabei immer gleich. Die Attribute haben zwar einen gleichbleibenden Umkreis, innerhalb dessen sind sie aber variabel. [33]

Ich möchte einige Bemerkungen zu diesem Schema machen, zuerst zum Weltbild des entwickelten Matriarchats (städtische Hochkulturen): In der »Göttinstruktur« spiegelt sich das Dreistockwerk-Weltbild der archaischen und antiken Völker. Der Himmel ist die oberste, lichte Region, die Wohnung der göttlichen Gestirne. Land und Meer sind die mittlere Region, die Welt der Menschen. Die Unterwelt ist die Region unter der Erde oder unter dem Meer und anderen Gewässern, aus der die geheimnisvollen Kräfte des Todes und der Wiederkehr kommen. Dieser dreigestaffelte Kosmos wird vollständig von weiblichen Kräften durchdrungen gesehen: Oben wohnt die helle, jugendliche, atmosphärische Göttin, verkörpert im astralen, jagenden Mädchen. In der Mitte, Land und Meer regierend, wohnt die Frauengöttin, die mit ihrer erotischen Kraft Erde und Gewässer, Tiere und Menschen fruchtbar macht und so das Leben erhält. In der Unterwelt wohnt die Greisingöttin, die Todesgöttin als Alte Frau, die alles Leben im Abgrund vernichtet und zugleich aus der Tiefe wiederauferstehen läßt, die mysteriöse Gottheit ewigen Untergangs und ewiger Wiederkehr. Sie bestimmt die astronomischen Zyklen, den Untergang und Aufgang der Sterne, und damit auch die Zyklen der Vegetation und des menschlichen Lebens. Deshalb ist sie die Göttin der kosmischen Ordnung und die ewige Weisheit in Person. Alle drei Gestalten bilden zusammen nur eine Gottheit, sie sind nie völlig voneinander zu trennen. Es ist die Dreiheit in der Einheit, die erste Dreifaltigkeit, die matriarchale Große Göttin. Ihr Symbol ist der Mond als Einheit mit drei Phasen: Als weißer Sichelmond ist er Symbol der Mädchengöttin mit dem kultischen Jagdbogen; als roter Vollmond am Horizont stellt er das purpurne Welt-Ei dar, das Symbol der Frauengöttin; als unsichtbarer Neumond, scheinbar nicht vorhanden aber doch präsent, ist er Symbol der dunklen, paradoxen Unterweltsgöttin, der Göttin der Wende vom Licht zur Dunkelheit und von der Dunkelheit zum Licht. Die »Herosstruktur« ist weniger stark gegliedert, denn der Mann repräsentiert mit seinen Kräften nicht den Kosmos. Er erscheint in begrenzteren Dimensionen, seine Gestalt ist nur eine und in jeder Phase auf die matriarchale Göttin bezogen. Durch sie gewinnt er überhaupt erst Anteil an Gütern und Würden (Initiation); er ist als Teil integriert in ihre allhafte Fruchtbarkeit (Heilige Hochzeit)-, er erfährt durch sie an sich selbst die gesetzmäßigen Durchgänge von Tod und Wiederkehr (Opfertod und Wiederauferstehung). Die Göttin wird bei diesen zyklischen Jahreszeiten-Festen durch ihre Priesterin-Königin stellvertretend dargestellt, der Heros-König ist ihr gegenüber der Vertreter des Volkes. Verkörpert in diesen beiden Repräsentanten verbindet sich also die Göttin mit ihrem Volk und bezieht es in ihren Segen ein. Wie der Heros der Göttin nur beigeordnet ist, so auch die Sonne der Mondin.

Denn gegenüber der vielgestaltigen ewigen Mondin galt die Sonne, die nur in einer Gestalt erscheint und Auf- und Untergang erleidet, als vorübergehend. Das Weltbild des einfachen Matriarchats (bäuerliche Dorfkulturen) ist in diesem Schema enthalten: Die Göttin des einfachen Matriarchats ist die chthonische Göttin als Personifikation der Erde. Sie wohnt in Schluchten, Höhlen, Vulkanen oder einfach überall unter der Erde. Sie bringt aus der Tiefe alles Leben hervor und zieht es wieder zu sich hinab. Der Heros ist ihr Fruchtbarkeitspartner und weilt meist bei ihr in der Unterwelt. Astrale Elemente haben beide Gestalten noch nicht. Es ist die dritte Gestalt der dreifaltigen Mondgöttin, welche die chthonische Göttin in sich aufgenommen hat. Es gibt eine noch ältere Form matriarchaler Mythologie, in der überhaupt kein männlicher Partner auftritt. Diese spiegelt die Mythe von Eurynome, der tanzenden Schöpfergöttin, die alles parthenogen aus sich hervorbringt. Denn die Urschlange ist der Wind oder das Wasser des Ozeans, das als ausreichend angesehen wurde, um eine Frau zu schwängern. Vaterschaft war anfangs unbekannt im Matriarchat. Erst später wurde die riesige Schlange allmählich zum männlichen Prinzip, zum phallischen Symbol, aber noch immer blieb es ohne Gestalt. Nur mit diesem »Wind« tanzt Eurynome im Chaos, und ihr orgiastischer Tanz führt zur Geburt der Welt. Ich will einige kurze Bemerkungen zur Verbreitung dieses Strukturmusters matriarchaler Mythologie machen. Ich kann in diesem Rahmen hier nicht für alle matriarchalen Völker die mythologischen Namen, die das Strukturmuster erfüllen, angeben. Ich möchte es aber für den indoeuropäischen Raum tun, wo die matriarchale Mythologie ihre höchste Entwicklungsstufe erreichte. Im ostägäischen Raum einschließlich des prähellenischen Griechenland sind es: die Artemis von Ephesos und ihr Heros Aktaion, die Aphrodite Urania von Zypern und ihr Heros Adonis, die kretisch-pelasgische Athene und ihr Heros Erechtheus, die Demeter von Eleusis und ihr Heros lakchos/Dionysos, die Hera von Argolis und ihr Heros Herakles; auf Kreta sind es Nout/Neit und ihr Heros Re, Hathor und ihr Heros Horus, Isis und ihr Heros Osiris/Horus. Alle diese Kulte haben enge Verbindung zu dem ältesten matriarchalen Kult dieser Zone, dem der Inanna/Ishtar und ihres Heros Dumuzi/Tarnmuz von Sumer. Auch Kleinasien und Altpalästina sind von Sumer beeinflußt, dort sind es Kubaba/Hekuba und ihr Heros Teshub, Kybele und ihr Heros Attis (Kleinasien) und Atargatis und ihr Heros Hadad, Anat und ihr Heros Baal (Palästina). in Altpersien sind es die Göttin Anahita und ihr Heros Mitra. im prä-arabischen Indien sind es die Göttin Prithivi und ihr Heros Dyaus Pitar, Sarasvati und ihr Heros Brahma, Lakshmi und ihr Heros Vishnu, Shakti/ Kali und ihr Heros Shiva. Bei allen diesen Kulten wurden die Heroen allmählich vergottet, und unter patriarchalem Einfluß arrivierten sie zu Hochgöttern, welche die älteren Göttinnen verdrängten. Von manchen Hochgöttern blieben zuletzt nur abstrakte Prinzipien übrig. In Nordwest- und Mitteleuropa sind matriarchale Kulte bei den Kelten die der Dana und ihres Heros Dagda gewesen, ferner der Modron/Morrigain und ihres Heros Bran, der Erin und ihres Heros Lug. Auch hier wurden die Heroen später vergottet. Im germanischen Bereich erhielten sich, obwohl prägermanischen Ursprungs, die matriarchalen Kulte der Erdgöttin Jörd und ihres Heros Tyr/Heimdall, der Göttin Freyia und ihres Heros Freyr, der Göttin Frigga und ihres Heros Od/Baldur.

Den Nachweis, daß diese Kulte die Struktur matriarchaler Mythologie haben und wie sie sich unter dem fortwährenden Einfluß patriarchaler Eroberungswellen allmählich in die frühpatriarchalen indoeuropäischen Religionen verwandelten, habe ich im Detail in meiner Studie zur matriarchalen Mythologie gegeben. [34] Ich möchte mich hier deshalb auf die bloße Aufzählung beschränken, um mich nicht in der Darstellung von Beispielen wiederholen zu müssen. Doch schon aus dieser Aufzählung läßt sich ahnen, welche außerordentlichen Nachwirkungen die matriarchalen Kulte und Mythologien noch in der patriarchalen Epoche hatten, Denn mit dem Untergang der matriarchalen Sozialform verschwanden sie längst nicht, sondern lebten als offene oder geheime Kulte oder als von den patriarchalen Religionen vereinnahmte Bilder und Ideen durch die geschichtlichen Jahrtausende weiter. Später wurden sie in Folklore, Volksfesten, Märchen, Legenden und sogar in der Hochdichtung mit schwindendem Bewußtsein ihres Ursprungs und ihrer Bedeutung weitertradiert. Diesen Prozeß in Europa habe ich für Teilbereiche aus Folklore und Dichtung ebenfalls dargestellt. Angesichts dieser historischen Ströme mache ich gewiß keine zu starke Voraussetzung, wenn ich davon ausgehe, daß die Struktur matriarchaler Mythologie die Grundlage auch der modernen matriarchalen Kunst ist oder sein soll. Ich fordere damit nur, daß etwas bewußt begriffen wird, was bis zur Unbewußtheit verdrängt in Dichtung und Kunst immer schon da war. Es ist nichts Neues an dieser Struktur in dem Sinne, daß erst durch ihre Erfindung für uns die Verbindung mit der archaischen matriarchalen Kunst wiederhergestellt würde denn diese ist tatsächlich nie abgerissen. Es ist nur ein neues Bewußtmachen dieser Struktur, ein Wiedererkennen, das diese Verbindung uns lebendig werden läßt, unmittelbar und direkt, nachdem sie für Jahrtausende nur indirekt bestanden hat. Ihre Unbewußtheit ist dabei nicht die irgendwelcher geheimnisvoll kollektiven, unbeweisbaren seelischen Archetypen (im Sinne von Jung), sondern es ist die »Unbewußtheit« einer sehr alten, verdrängten, ohne Sinnzusammenhang noch immer mitgeschleppten Kulturtradition, deren Muster in bloßen Zeremonien erstarrten. Diese Kulturtradition zu entdecken, braucht es keine seelische Introspektion, sondern gründliche ethnologische und kulturhistorische Forschungen. Diese gestatten, sie zeitlich und geographisch genau zu lokalisieren und zu verfolgen, womit sie alles innenweltlich Geheimnisvolle und Unbeweisbare verliert. Bei den Kunst- und Literaturanalysen im nächsten Teil wird sich zeigen, daß diese Struktur heute immer häufiger und deutlicher wieder auftaucht. Es ist, als stiege sie aus dem langen Vergessen allmählich wieder in den gesellschaftlichen Denkhorizont. Wir haben ihr dann nur noch zum letzten Durchbruch als artikuliertes Wissen und absichtliches Kunstmuster zu verhelfen.

Zur dritten und fünften These:

In diesen Thesen gab ich den Charakter einer Konkretisation auf dem Boden der Struktur matriarchaler Mythologie, ein matriarchales »Kunstwerk« also, durch eine Negativbeschreibung an. Als Folie für diese Negativbeschreibung diente mir das allgemeine Kommunikationsmodell, das für patriarchale Kunst benutzt worden ist und auf sie paßt. An diesem Modell konnte ich genau feststellen, was matriarchale Kunst insgesamt nicht ist: Sie ist kein Ding als dichterischer, musikalischer oder optischer »Text denn sie ist ein Prozeß. Sie braucht keine Vermarkter und Vermittler, sie kennt keine Trennung von Autorinnen und Rezipientinnen, sie macht keine Unterscheidung zwischen Kunstgattungen und zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Was ist sie also? Ist sie eine Multimedia-Show? Sicherlich, aber sie erschöpft sich nicht in der Präsentation des Zusammenwirkens vieler formaler Mittel. Ist sie eine Performance? Vielleicht, aber sie bleibt nicht die Einzelaktion eines Künstlers, dem die anderen nur zuschauen dürfen. Ist sie ein Happening? Als künstlerische Aktion mehrerer Personen ist sie auch das, aber sie ist kein Muster, das sich ein paar Leute zufällig gemeinsam ausdachten. Denn sie besitzt ihre vorgegebene, feste Struktur, welche die objektiven Kategorien der menschlichen Phantasie enthält. Ist sie Environment-Kunst? Als künstlerische Veränderung der Umgebung ist sie auch dies, aber sie kommt nicht in der Umgestaltung einer Wohnung, eines Hauses oder einer umgebenden Landschaft an ihr Ende, denn sie liefert keine passiven, betrachtbaren Objekte.

Ist sie überhaupt Kunst? ja, denn sie schafft Schönheit, aber nicht mehr als »schönen Schein sondern als Realität. Ist sie deshalb nicht eher ein neuer Kult? Nein, denn sie schreibt keinerlei religiöse Inhalte vor wie alle Religionen, die sich dogmatischer Sätze bedienen. Im übrigen setzt diese Frage die patriarchale Trennung von »Kunst« und »Kult« voraus und ist gar nicht zu beantworten. Kann matriarchale Kunst denn überhaupt außerhalb der matriarchalen Gesellschaftsform stattfinden? Nein, denn sie war und ist ihr unmittelbarer Ausdruck. Diese Gesellschaftsform umfaßte früher ganze Völker, was der matriarchalen Kunst die totale Öffentlichkeit gab. Heute umfaßt sie bestenfalls kleine Gruppen in winzigen Kulturinseln und ist dort keine andere Gesellschaftsform, sondern eher eine andere Lebensform. Soweit matriarchale Kunst dort praktiziert wird, kann sie nur ein experimenteller Vorgriff sein, der eine gültige Form und die volle Öffentlichkeit erst noch zu gewinnen hätte. Dennoch läßt sich aus meiner Beschreibung der Mondtänze und aus der Struktur matriarchaler Mythologie klar angeben, was matriarchale Kunst ist. Sie ist genau das, was die neun Musen machten: rituelle Tanzfeste im Verlauf des Jahreszeitenzyklus als Initiation-Hochzeit-Tod und Wiederkehr. Rituelle Tanzfeste mit diesen Inhalten scheinen heute jedoch völlig unwiederholbar.

Aber ist das nicht ebenso ein Schein wie die Unwiederholbarkeit der Magie? Könnte sich die Unwiederholbarkeit nicht verlieren, wenn wir uns vor Augen führen, daß diese rituellen Feste lediglich die fundamentalen Kategorien der menschlichen Phantasie verbildlicht haben? Und diese Kategorien sind heute keine anderen. Die Frage ist nur, wie sich diese Kategorien in der heutigen Zeit verbildlichen lassen; das ist völlig offen. Experimente auf diesem Boden werden es zeigen, und sie werden höchst verschieden ausfallen. Die Frage nach der heute möglichen Gestaltung oder inhaltlichen Bedeutung der matriarchalen »Gesamtkunst« läßt sich nicht in eine Richtung beantworten. Jede einzelne Frau oder jede Gruppe gibt sich in einer Konkretisation diese Antwort auf jeweils andere Weise selbst. Denn welche Erlebnisse, Erfahrungen, Einsichten, Handlungsweisen, symbolische Formen jede investiert, mit welchen Bedeutungen sie diese Kategorien erfüllt, ist weder vorauszusehen noch vorauszubestimmen. Diese Kategorien sind, wie ich schon sagte, eine offene Struktur. Nicht einmal die Beteiligten wissen es genau, denn erst im Prozeß der matriarchalen Kunst kristallisieren sich Inhalte wie Formen heraus. Das Auftauchen neuer Bedeutungen und neuer Formen sind Ereignisse, die zwar gesucht werden, aber dennoch völlig überraschend eintreten. Gerade dies macht die Realitätsveränderung im Prozeß matriarchaler Kunst aus. Das ist die Magie, die erlebt und getan wird und deren plötzliche Gestaltungen so ergreifend sein können, daß sie zur Ekstase führen. Vielleicht ist nun klar geworden, wie grundlegend verschieden matriarchale Kunst von patriarchaler ist. Denn sie ist weder als Ornament noch als Ware noch als Genug zu gebrauchen. Sie kennt auch nicht die üble Alternative von Kunst-Dogmatismus, der noch die Themen, Bedeutungen und Tonarten vorschreibt (wie die christliche Kunst), und Kunst-Subjektivismus, der sich in beliebigen Themen oder beliebigen Formen erschöpft, die jede Verbindlichkeit verloren haben (wie die bürgerliche Kunst). Demgegenüber ist die matriarchale Kunst Einheit ohne Dogmatismus, weil sie keine Bedeutungen vorschreibt, und Vielheit ohne Subjektivismus, weil sie dem kategorialen Rahmen folgt. Das erklärt ihre ungewöhnlichen Wirkungen.

Zur vierten These:

Aus diesem Typus, den die matriarchale Kunst darstellt, geht hervor, warum sie alle menschlichen Fähigkeiten beansprucht und warum diese in ihrem Prozeß nicht abgleiten, sondern im Höhepunkt zur Ekstase führen. Es ist der Begriff der Ekstase, der hier erläutert werden muß.

Genauso unklar und vorurteilshaft wie unsere heutigen Vorstellungen von Magie oder ritueller Verwandlung sind, ist auch unsere Vorstellung von der Ekstase. Als diese kulturellen Formen verfielen, zu Beginn des Patriarchats, gingen sie in einem Wust von Polemik und absichtlichen Mißverständnissen unter, aus dem wir uns heute noch nicht gelöst haben. So halten die meisten »Ekstase« für eine Art von Delirium, das zur völligen Unzurechnungsfähigkeit führt, oder für eine Art von sanftem Wahnsinn, in jedem Fall aber für etwas durch und durch Irrationales. Das ist falsch.

Die echte Ekstase ist allerdings schwer zu beschreiben, denn sie ist ein plötzliches Zusammenspiel aller Kräfte des Menschen, der gefühlshaften, geistigen und handlungsmäßigen, das wir zwar auslösen, aber keineswegs willentlich erzielen können. Solche Begriffe wie »Inspiration »Erleuchtung »intuitive Zusammenschau« spielen zwar auf ihr geistiges Element an, betonen aber die intellektuelle Seite unter Auslassung der aktiven zu sehr. Andererseits ist die Erotik auch keine gute Illustration, obwohl sie eine glänzende Aktion sein kann, aber es fehlt ihr zu oft das geistig-Intellektuelle Element.

Erotik spielt auf jeden Fall stets hinein, doch als Gefühl allein würde sie in der Übersteigerung tatsächlich nur ein Delirium erzeugen. All dies hat nichts gemeinsam mit der großen energetischen Kraft der Ekstase. Die echte Ekstase vereinigt diese Kräfte Gefühl, Geist und Handlungsfähigkeit auf einem Höhepunkt, wo keine zugunsten der anderen eingeschränkt wird. Sie spielen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig in voller Stärke zusammen. Die Ekstase ist ihr blitzartiges, unnachahmliches Ineinandergreifen im Augenblick ihrer höchsten Entfaltung. Wenn wir zum Beispiel die Kategorien der Phantasie, wie sie sich in der Göttin- und Herosstruktur darstellen, in einer Konkretisation erfüllen wollen, dann erfordert das eine Menge geistiger Arbeit um sie genau zu erkennen, viel gefühlsmäßige Stärke um ihnen im Erleben gewachsen zu sein, eine große Handlungsfähigkeit um sie vollziehen zu können. Wenn dabei das Zusammenspiel dieser Kräfte plötzlich geschieht, was immer das Unwahrscheinliche und Seltene ist, ergeben sich die ekstatischen Momente. Sie sind Momente größter Leichtigkeit und Freiheit. Sie sind Akkorde sphärischer Energien auf dem zerbrechlichen Instrument, das der Mensch ist. Niemand kann sie festhalten, und das ist gut so, denn auf die Dauer sind sie nicht zu ertragen. Daraus ergibt sich noch ein entscheidender Unterschied zwischen matriarchaler und patriarchaler Kunst. Denn sie ist als ekstatischer Ablauf keine Zuschauerkunst, keine Kunst für Voyeure. Es gibt, um sie kennenzulernen, keinen anderen Weg als in ihren Prozeß einzusteigen.

Zur sechsten These:

Die Aufhebung der Trennung der Kunstgattungen brauche ich wohl nicht mehr zu erläutern. Zur Aufhebung der Trennung von Kunst und Nicht-Kunst ein paar Bemerkungen: Ich glaube, es ist klar geworden, daß der Einstieg in den Prozeß matriarchaler Kunst »Theorie« voraussetzt, Kenntnisse über matriarchale Sozialformen, über die Mythologiestruktur und viel Nachdenken über die Möglichkeiten ihrer Umsetzung in die Gegenwart. Andererseits ist der Prozeß matriarchaler Kunst immer die Verwandlung einer Lebensform, denn er bezieht auch alle praktischen »Künste« ein. Diese Grenzüberschreitung zur Theorie oder zur alltäglichen Praxis hin muß keineswegs unabhängig vom Kunstprozeß selbst stattfinden, etwa, daß man vorher »Theorie« macht und hinterher »Praxis«. Auch das geschieht gleichzeitig. Stellen wir uns vor, ein solcher Prozeß matriarchaler Kunst zieht sich über mehrere Tage oder Wochen hin. Dann kommen die Elemente täglicher Praxis von selbst hinein: Ruhepausen, Schlaf, Essen, Trinken. Ebenso ungezwungen treten -Theorie-Elemente dazu: Ansprachen, Diskussionen, Meditation. Der wesentliche Unterschied ist allerdings, daß diese Elemente sonst ohne symbolischen Zusammenhang vorkommen. Hier sind sie aber in diesen integriert und deshalb nicht mehr das, als was sie erscheinen, sondern sie werden nun selbst zu symbolischen Handlungen. Deshalb können sie nahtlos aus Tanzformen hervorgehen und in sie zurückführen, wobei wir »Tanz« nicht so eng wie im heutigen Sinne verstehen. Tanz umfaßt nicht nur die musikalische Bewegung, sondern auch Umgänge, Prozessionen und Szenen, die fließend ineinander übergehen. Wie bei einem Fest ist die Art der Bewegung vielfältig. Auch bei Festen gibt es rituelle Mahlzeiten, die mit stilisierter Gestik vorbereitet und abgehalten werden, bei Festen gibt es die begeisternde, dramatische Rede, der dramatische Szenen folgen, und es gibt den Schlaf und das Erwachen als symbolischen Zustand, der zu neuen geheimnisvollen Festakten Anlaß sein kann. Jede Abtrennung trifft hier nicht zu, denn es ist der gesamte Kontext des Prozesses matriarchaler Kunst, in dem diese einzelnen Elemente ihren Sinn erhalten. Dieser ist immer mehrschichtig. Sie fallen erst dann aus dem Prozeß heraus, wenn sie den symbolischen Wert, den sie durch die Struktur matriarchaler Mythologie als Ablauf des Festes erhalten, nicht mehr wahren. Dazu müssen sie diese Struktur selbst verlassen.

Zur siebten bis neunten These:

Nun ist »Praxis« nicht auf die häusliche Praxis eingeschränkt. Aus den letzten drei Thesen geht klar hervor, daß damit auch politische Praxis gemeint ist. Denn die Veränderung der Lebensform, die der Prozeß matriarchaler Kunst mit sich bringt, bezieht sich nicht nur auf die Lebensform von Individuen. Es geht genauso um die Veränderung der Lebensform von Gruppen wie der ganzen Gesellschaft. Erst unter dieser Perspektive erhalten die symbolischen Handlungen der matriarchalen Kunst ihren vollen Gehalt. Diese Ausweitung scheint nach dem Vorhergesagten jedoch unplausibel: Denn ist der Prozeß matriarchaler Kunst von den Voraussetzungen her wie auch im Verlauf nicht außerordentlich esoterisch? Wer kennt schon die Struktur matriarchaler Mythologie, wer ist imstande, die echte Ekstase zu erreichen, wer kann sich erlauben, seine ganze Lebensform durch einen Kunstprozeß zu verwandeln? Außerdem gibt es Prozesse matriarchaler Kunst bislang nur im experimentellen Stadium, isoliert in kleinen Enklaven, die keine gesellschaftliche Wirkung zuzulassen scheinen. Diese Situation widerspricht dem Charakter matriarchaler Kunst absolut. Denn sie ist als rituelles Fest dem Wesen nach öffentlich und unter freiem Himmel auf den Feldern oder auf den Plätzen der Stadt allen als Festteilnehmern zugänglich. Sie ist noch aus einem anderen Grund prinzipiell öffentlich, denn in ihr spielt die Natur mit. Bei den archaischen matriarchalen Festen waren die begleitenden Ereignisse in der Natur wie Mondphasen, Sonnenaufgänge, Regen die entscheidenden Elemente, darum mußten ihre Daten so genau berechnet werden.

Wenn man die Natur exakt vorausberechnet, spielt sie in der Tat zuverlässig mit und vollzieht die eindrucksvollsten »symbolischen Handlungen«. Diese stellten bei den archaischen matriarchalen Festen die wahren Höhepunkte dar, denn nun hatten die Tänzerinnen mit der Natur gesprochen, und sie hatte geantwortet - das löste in der Regel große Begeisterung aus. Daß diesem Ereignis eine astronomische Berechnung zugrunde lag, tat der ekstatischen Freude keinen Abbruch. Denn alle hatten ja der Natur aufgrund der Berechnung den Gefallen getan, sich genau nach ihr zu richten, und sie belohnte diesen Dienst mit ihren Erscheinungen zur rechten Zeit. Auf diesem Weg verlief die gegenseitige Verständigung. Diese Möglichkeit, mit der Natur durch »symbolische Handlungen« zu kommunizieren, ist auch heute trotz unserer denaturierten Umwelt nicht ausgeschlossen. Es verlangt allerdings, daß wir wieder lernen, uns nach ihr zu richten, statt sie zwingen zu wollen, sich nach uns zu richten. Das beginnt zum Beispiel mit der Behandlung des eigenen Körpers, der auch ein Stück Natur ist, und setzt sich fort mit der Behandlung der nächsten, veränderbaren Umwelt. Mond und Sonne, die man zwar nicht zwingen kann, sich nach uns zu richten, verlangen ebenfalls unsere Einstellung auf sie. ist dieser Dienst an ihr getan, tut die Natur uns heute noch den Gefallen und spielt in Symbolen mit. Die Freude, das Entzücken, das dadurch ausgelöst wird, geht zurück auf den Zusammenklang einer Verwandlung in der Natur mit einer seelischen Verwandlung in uns. Das eine erläutert sich durch das andere, so daß die ganze Situation zum Symbol wird.