Ich stehe hier vor der Aufgabe zu zeigen, wo in Bild, Ton und Wort Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst auftauchen, die sich als intuitiver Vorgriff auf eine matriarchale Kunstform verstehen lassen und mit den Prinzipien der matriarchalen Ästhetik beschrieben werden können. Diese Aufgabe ist bei weitem die schwierigste. Sie ist nicht deshalb so schwierig, weil es solche Tendenzen in der Gegenwartskunst kaum gäbe, so daß ich von vornherein zu Überinterpretationen verurteilt sei. Tatsächlich sind sie in der zeitgenössischen Kunst von Frauen, besonders in der feministischen Kunst, sehr ausgeprägt. Das heißt nicht, daß jede feministische Kunstäußerung sich mit der matriarchalen Ästhetik beschreiben ließe, und es heißt auch nicht, daß es außerhalb des erklärten Feminismus nicht auch Kunstäußerungen gäbe, die in die matriarchale Ästhetik passen. In der feministischen Kunst treten diese Tendenzen aber am klarsten zutage.

Schwierig ist meine Aufgabe eher deshalb, weil die feministische Kunst einen international verstreuten und in sprunghafter Entwicklung befindlichen Bereich darstellt. Es ist unmöglich, sie schon zu überblicken. Ich werde deshalb keinerlei endgültige Äußerungen über sie abgeben, sondern nur schmale Ausschnitte beschreiben, welche die Tendenzen, die ich darstellen möchte, am deutlichsten zeigen. Insofern bekenne ich mich zur Subjektivität meiner Auswahl, aber da diese von den Prinzipien der matriarchalen Ästhetik geleitet wird, ist sie keine Willkür, sondern hat Methode.

Eine andere Schwierigkeit liegt darin, daß ich nicht im herkömmlichen Sinn interpretieren werde: als Interpret oder Kritiker den Kunstwerken gegenüber. Diese Rolle ist im Rahmen der matriarchalen Ästhetik nicht mehr möglich, wie auch das Kunstwerk als Ding darin nicht mehr vorkommt.

Ich widerspräche mir selbst, würde ich mich in die Pose der Besserwisser werfen und mit Kunst-Dingen wie mit funkelnden oder abgegriffenen Münzen für den Kunstmarkt umgehen. Denn alle diese Instanzen: Rezipient, Interpret, Kritiker, Markt auf der einen Seite entfallen in der matriarchalen Ästhetik ebenso wie die Instanzen Autor und von ihm abgelöstes Kunst-Ding auf der anderen Seite. Matriarchale Kunst ist weder Werk noch Ware noch Fetisch, sondern ein energetischer Prozeß. In ihm verschwinden diese Instanzen, in diesem Prozeß der magischen seelischen und gesellschaftlichen Realitätsveränderung, den die matriarchale Ästhetik beschreibt. Deshalb bin ich selbst Beteiligte, denn auch das, was ich hier tue: Gedanken über sie schreiben, ist ein Element im Prozeß der matriarchalen Kunst. Sie selber treibe ich bei ihrer Darstellung voran, über die Landmarken von »Bildern« »Tönen« »Gedichten« hinaus. Denn für sie gibt es keine Trennung von Gattungen. Sie selber treibe ich voran, wenn ich die konkreten Kunstäußerungen zuletzt in einer Perspektive zusammensehe, die in größerer Blickrichtung tatsächlich die Vision der neuen matriarchalen Kunst ergibt. Denn für sie gibt es auch keine Trennung zwischen »Kunst« und »Theorie« oder »Kunst« und »Lebenspraxis«. Daher nehme ich mir die Freiheit, sie ausdrücklich über ihre bisherigen Grenzen hinaus weiter zu fantasieren, um zuletzt eine matriarchale Kunst-Utopie zu entwerfen. Denn Gedanken über matriarchale Kunst schreiben, heißt, matriarchale Kunst machen, heißt mitten in ihrer Lebensform sein: jenseits des Fiktionalitätsprinzips geschieht alles zugleich.

Der Raum

Wie gestalten und verändern feministische Künstlerinnen den Raum, um ihn zu öffnen, ihn als Kunst-Raum zu überschreiten? Dazu gehen sie nicht von einer abstrakten Vorstellung des Raumes aus, den der Mensch willkürlich ausgrenzt und füllt, sondern sie beginnen bei dem Raum, der sie selber sind, ihrem Körper. Dieser Raum ist ein natürlicher Raum, den sie neu erkunden, neu erfahren. Und indem sie von ihrem Körper als Zentrum ausgehen, öffnen sich ihnen weitere natürliche Räume: der Sinnen-Raum, der Wohn-Raum und der Raum der umgebenden Natur. Keiner dieser Räume ist eine Abstraktion, sondern sie sind konkrete Einheiten und Umfelder, die mit fließenden Übergängen auseinander hervorgehen. Ähnlich fließend ist das Verhältnis der entsprechenden Kunstformen zueinander: die Körperkunst (Body Art), die Kunst im Umgang mit Alltagsgegenständen (Environment), die Landschaftskunst (Land Art) und als Verbindung von ihnen die Ritualkunst (Performances). Ideen zur Architektur sind in diesem Zusammenhang eine Steigerung der Landschaftskunst.

1. zur Körperkunst (Außenraum).

Die Körperkunst bedeutet für die Künstlerinnen zweierlei.- einmal die Kritik an der Reduzierung des weiblichen Körpers im Patriarchat, an seiner Kolonialisierung als Objekt der Lust, der Fortpflanzung und der Arbeit. Körperkunst, welche diese Seite aufgreift, ironisiert durch ihre Haltungen, Farben, Symbole die den Frauen aufgezwungenen Funktionen und optischen Erscheinungsformen auf kritisch-negative Weise und entlarvt sie damit. Hier brechen Künstlerinnen Tabus, denen nur die Frau, zusätzlich zu den anderen Tabus in der Gesellschaft, unterworfen ist. Ein Beispiel dafür ist die Fotoserie der Österreicherin Jana Wisniewski »Rollenbild der Rollenverweigerung« [35], ein anderes die Fotoserie der Engländerin Cosey Fanni Tutti »life Forms« [36]. Jana zeigt zwischen Bildern von Wolken, wogenden Kornfeldern, Gestrüpp, Pfützen, halboffenen Türen, Wänden, Bücherregalen, Puppenköpfen immer wieder das Gesicht einer zwischen diesen Gegebenheiten eingesperrten Frau, ihr eigenes, das sie auf verschiedene Weise mit Farbe verändert hat: Einmal ist es schwarz vergittert, einmal starr wie eine Maske, einmal trägt es Zahlen wie in den letzten Winkel berechnet, einmal wird es schwarz verhüllt wie das Gesicht einer Araberin, ein andermal zeigt es ein dunkel umrandetes Auge oder steckt wie in einem schwarzen Kasten. All das sind die erwünschten oder zugerichteten Gesichter der Frau, die sie, indem sie die Rollenerwartungen karikiert, verweigert - ein stummer Protest.

Cosey Fanni Tutti geht in ihren »Life Forms« noch weiter: Radikal entlarvt sie die Brutalität in den erzwungenen Posen eines Porno-Fotomodells und einer Striptease-Tänzerin, indem sie sie mit ihrem ganzen Körper karikiert. Der Fotograph oder die Zuschauer sind es, so meint sie zu diesen Bildern, die ihr dabei Persönlichkeiten zuschreiben, die nicht die ihren sind. Vehement diktiere dabei der Verleger, der Markt, das Publikum, was gebraucht wird, so daß der einzige Beitrag der Künstlerin ihr zur Schau gestellter Körper sei, sonst nichts. So bringt sie den Zynismus zum Vorschein, der den Körper der Frau zum Objekt kommerzialisierter männlicher Sexualität macht. Ganz anders bei ihren Aktionen: Die Fotos zeigen Cosey in analogen Posen wie auf den Porno-und Striptease-Bildern, aber hier ist sie Künstlerin, das Subjekt, das sich seine Identität zurücknimmt. Sie ist mit zarten Trikots bekleidet und in ein Spiel mit Fäden, Bändern, Ketten um ihre Arme, ihre Beine verwickelt, es sind Gesten der Anmut, der Selbstliebe, der zärtlichen Erkundung des nicht zur Schau gestellten eigenen Körpers. Hier präsentiere sie sich selbst - so ihr Kommentar - alles sei durch sie bestimmt, durch ihre Augen gesehen. Dabei zerstreue sie falsche Ideale und vollziehe eine Reinigungszeremonie. Ihr Leben sei jetzt ihre eigene Arbeit, ohne jeglichen Stempel von außen, darum seien erst diese Aktionen wahre Formen ihres Daseins: »life forms« von Cosey Fanni Tutti. Um die Wiederentdeckung des eigenen Körpers, der weiblichen Sinnlichkeit jenseits männlicher Projektionen geht es auch Friederike Pezold. Nachdem sie die Leidensgeschichte der Leibeigenschaft des weiblichen Körpers in Bildern und Texten hinreichend kritisiert hat, wollte sie endlich eine Alternative bringen: eine neue filmische Sprache schaffen, in der die Frau ihren Körper wiederentdeckt, sich ein Bild von sich selbst gibt, nicht als Objekt und Aktmodell für den männlichen Betrachter oder Maler. Diese Idee hat sie in ihrem Film »Toilette« verwirklicht, den sie als ersten totalen Körpersprache-Video-Spielfilm bezeichnet. Er hat folgende ganz einfache Handlung, nach den Worten von Friederike Pezold [37]: »Eine Frau sitzt allein in einem Raum, der jeder Raum sein könnte. Ihr Gegenüber ist ein Fernseher. Auf dem Bildschirm taucht ihr Bild als Abbild auf. Sie sitzt sich selbst gegenüber. Sie sieht sich selbst in die Augen. Die Körperhaltungen von Bild und Abbild sind nicht identisch. Das Abbild ist, als sie den Körper noch versteckt hat, und das Bild ist, wenn sie Körper und seine Teile neu für sich entdeckt, indem sie die Videokamera nimmt und den Fernseher mit ihrem neuen Selbstbewußtsein und mit ihren neuen Bildern füllt. Die Körperhaltungen von Bild und Abbild sind nun identisch. Auf der Suche nach ihrer Identität. Sie macht Toilette. Mit der Videokamera. Dabei erschafft sie ihren Körper neu. Stück für Stück. Millimeter für Millimeter. Von Kopf bis Fuß mit Haut und Haaren. Bevor sie geht, schaut sie sich das mit der Videokamera Aufgenommene an. Auf dem Bildschirm. Der im Vergleich zum Spiegel das Spiegelbild erhellt und speichert, auch wenn man nicht mehr davorsteht.« Mit größter Intensität entdeckt sie in ihrem Film alle Details des weiblichen Körpers neu: das Gesicht, das Ohr, das Auge, das Nasenloch, den Mund, die Hände, den Rücken, die Brüste, den Nabel, das Schamdreieck, das Hinterteil, die Füße, in minuziöser Darstellung ihrer minuziösen Bewegungen. Es ist die »schwarz-weiße Göttin in ihrer neuen leibhaftigen Zeichensprache die Friederike Pezold durch ihren eigenen Körper enthüllt. Das ist die andere Seite des Protestes, der nun positiv gewendet wird und in die Wiedergewinnung der eigenen Sinnlichkeit, in Gefühle der Selbsterotik mündet. »Toilette« steht in dieser Hinsicht der Theorie der »weiblichen Ästhetik« mit ihrer Vorstellung vom Wiedergewinnen der weiblichen Körpersprache nahe. Allerdings geht der Film noch nicht so weit, daß diese weibliche Körpersprache bereits harmonisch und fließend Leib, Gestik, Mimik, Expression und symbolisch erfaßte Umwelt verbindet, die undressierte weibliche Sinnlichkeit sich ungehindert in alle Richtungen entfaltet. Dazu verharrt er zu sehr in sezierender Haltung, die aus dem »Rückenwerk dem »Schamwerk und sofort auch ein Stückwerk, ein Werk aus einzelnen Körperteil-Stücken macht.

Die Frau als ganze Person, frei in einer von ihr geschaffenen Umwelt, ist nicht zu sehen. Ich betrachte diesen Film deshalb nicht als Beispiel für matriarchale Ästhetik, weder im Thema noch im Gestus der Form. Dasselbe gilt für die anderen genannten Beispiele, deren kurze Darstellung an dieser Stelle jedoch nötig war, um auf einen breiten Trend in der Frauenkunst der Gegenwart wenigstens hinzuweisen und mich zugleich davon abzugrenzen. Sie sind alle keine Beispiele, die ich als »matriarchal« wenigstens im Ansatz bezeichnen würde, ein Unterschied, der sich - so hoffe ich - bei der Darstellung der folgenden Beispiele allmählich herauskristallisieren wird. Es ist selbstverständlich, daß meine Auswahlkriterien dabei keine Abwertung enthalten. In den Beispielen matriarchaler Körperkunst greifen die Künstlerinnen direkt auf magisch-mythische Symbole aus matriarchalen Gesellschaften zurück, die sie mit neuem Sinn erfüllen. Hier wird die weibliche Körperlichkeit umfassender verstanden als in den Beispielen bloßer Selbstentdeckung, denn sie wird in ihren kreativen Fähigkeiten auf einzigartige Weise mit dem Kosmos verbunden gesehen. Der weibliche Körper ist hier nicht nur Spiegel an der Grenze der verzerrenden Projektionen in einer Männergesellschaft, sondern er ist Spiegel des ganzen Kosmos. Das eröffnet den Künstlerinnen - analog wie die »matriarchale Ästhetik« gegenüber der »weiblichen Ästhetik« - ganz andere Dimensionen des Ausdrucks und der Gestaltung. Denn sie können sich dabei mit den unabhängigen, starken Frauen aus den matriarchalen Gesellschaften, mit deren Priesterinnen und Göttinnen identifizieren und so ein viel weiträumigeres Bild von sich selbst entwickeln, als es die Frau, die sich nur als das »Andere als die »Grenze« in einer patriarchalen Gesellschaft begreift, vermag. Eine der ersten zeitgenössischen Künstlerinnen, die diesen Weg wählte, ist die Amerikanerin Carolee Schneemann.

Ihre Performances, geprägt von fragmentarischem Chaos, von orgiastischer Ausgelassenheit, stoßen unmittelbar zur Natur vor, der innermenschlichen und außermenschlichen, und verschmelzen sie in uralt-neuen Bildern der weiblichen Körperlichkeit. So gelangte Carolee dazu, bewußt Göttin-Bilder in ihrer Kunst darzustellen, noch bevor der neue Feminismus entstanden war. Sie nahm diese Bilder aus Träumen, Halluzinationen und aus den Erzählungen ihres schottischen Kindermädchens, das ihr »die Große Mutter im Vollmond« zu zeigen pflegte. Solche tiefsinnigen Symbole wie die Katze, der Stier, die Schlange ließen sie nicht los, und sie erfaßte bald ihre Beziehung zur weiblichen Stärke in der archaischen Kunst. So entstand die eindrucksvolle Performance »Augen-Körper« (1963) [38] die sie auf wasserflutend glitzerndem Lager zeigt, während zwei Schlangen über ihren nackten Körper gleiten. Ihr Gesicht ist durch einen schwarzen Strich in zwei Hälften geteilt, so daß sie wie die doppelgesichtige Erd- und Schlangengöttin erscheint, von deren Leib magisch-erotische Kraft ausstrahlt. Über die »heidnischen« Relikte im Katholizismus Lateinamerikas kam die Exilcubanerin Anna Mendietta [39] zur matriarchalen Auffassung ihrer Körperlichkeit und fing Bilder von Tod und Wiedergeburt in ihren Fotoserien ein. So zum Beispiel, wenn sie ihre Shilouette darstellt, die Arme in göttinähnlicher Anrufungsgeste erhoben, und danach diese Form in sich zusammenfallen und in Flammen aufgehen läßt, daß nur eine kleine Grube voll schwarzer, fruchtbarer Asche zurückbleibt. Oder wenn sie ihre Silhouette als ein Bündel von Blumen formt, das auf einem Floß einen Fluß hinuntertreibt, als ob es in die Andere Welt reise. Oder wenn ihr Körper von den Flämmchen kleiner Kerzen umrissen auf den Steinboden eines vorkolumbischen indianischen Tempels gezeichnet wird. Oder wenn sie ausgestreckt und nackt in einem archaischen mexikanischen Grab liegt und Unmengen winziger Blumen auf ihrem Körper wachsen läßt.

Ihre Performances, geprägt von fragmentarischem Chaos, von orgiastischer Ausgelassenheit, stoßen unmittelbar zur Natur vor, der innermenschlichen und außermenschlichen, und verschmelzen sie in uralt-neuen Bildern der weiblichen Körperlichkeit. So gelangte Carolee dazu, bewußt Göttin-Bilder in ihrer Kunst darzustellen, noch bevor der neue Feminismus entstanden war. Sie nahm diese Bilder aus Träumen, Halluzinationen und aus den Erzählungen ihres schottischen Kindermädchens, das ihr »die Große Mutter im Vollmond« zu zeigen pflegte. Solche tiefsinnigen Symbole wie die Katze, der Stier, die Schlange ließen sie nicht los, und sie erfaßte bald ihre Beziehung zur weiblichen Stärke in der archaischen Kunst. So entstand die eindrucksvolle Performance »Augen-Körper« (1963) [38] die sie auf wasserflutend glitzerndem Lager zeigt, während zwei Schlangen über ihren nackten Körper gleiten. Ihr Gesicht ist durch einen schwarzen Strich in zwei Hälften geteilt, so daß sie wie die doppelgesichtige Erd- und Schlangengöttin erscheint, von deren Leib magisch-erotische Kraft ausstrahlt. Über die »heidnischen« Relikte im Katholizismus Lateinamerikas kam die Exilcubanerin Anna Mendietta [39] zur matriarchalen Auffassung ihrer Körperlichkeit und fing Bilder von Tod und Wiedergeburt in ihren Fotoserien ein. So zum Beispiel, wenn sie ihre Shilouette darstellt, die Arme in göttinähnlicher Anrufungsgeste erhoben, und danach diese Form in sich zusammenfallen und in Flammen aufgehen läßt, daß nur eine kleine Grube voll schwarzer, fruchtbarer Asche zurückbleibt. Oder wenn sie ihre Silhouette als ein Bündel von Blumen formt, das auf einem Floß einen Fluß hinuntertreibt, als ob es in die Andere Welt reise. Oder wenn ihr Körper von den Flämmchen kleiner Kerzen umrissen auf den Steinboden eines vorkolumbischen indianischen Tempels gezeichnet wird. Oder wenn sie ausgestreckt und nackt in einem archaischen mexikanischen Grab liegt und Unmengen winziger Blumen auf ihrem Körper wachsen läßt.

Im vollen Bewußtsein der neuen Frauenbewegung greift wenig später die Amerikanerin Mary Beth Edelson auf solche Themen zurück. Dabei steigert sie ihre Performances zu Ritualen, die sie allein oder mit anderen Frauen zusammen ausführt und in Fotoserien dokumentiert. Im ersten Fall spricht sie von »privaten Ritualen die ihrer Selbstfindung dienen, im zweiten von »öffentlichen Ritualen in denen es ihr darauf ankommt, alle Teilnehmerinnen im gemeinsamen Impuls zu verbinden. Ein gemeinsames Ritual gelingt nach ihren Worten nicht, wenn es ein selbstbewußter, isolierter Akt der Performerin bleibt, auf die alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, wie bei Schauspielen üblich ist. Sondern es gelingt erst, wenn alle Teilnehmerinnen, von Thema und Form zwar ausgehend, aber diese allmählich vergessend, gemeinsam fühlen und handeln. Ein echtes Ritual hat dabei die Tendenz, nicht nur ein augenblickliches Bedürfnis zu befriedigen, sonder immer wieder vollzogen zu werden. [40] Die Wiederentdeckung der elementaren Kraft ihrer weiblichen Körperlichkeit stellt Mary Beth Edelson in ihrem privaten Ritual »Sexualriten« dar, das sie im freien Gelände am Strand von Nord-Carolina ausführte [41] - Sie kniet im Sand, völlig nackt, mit den Händen hält sie ihre Brüste in derselben Geste, in der es hunderte uralter kleiner Idol-Göttinnen tun. Ihre Brüste sind mit schwarz-weißen Ringen bemalt und damit sehr deutlich markiert. Eine ähnliche Markierung trägt sie auf dem Bauch: lauter schwarz-weiße Ringe um den Nabel bis zur Gebärmuttergröße einer Schwangeren. Mit dieser archaischen Bemalung und Gestik erscheint sie wie eine wiederauferstehende, neue Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese »Wiederauferstehung« macht sie sinnfällig sichtbar, indem sie die Arme nach oben streckt wie die wiedergeborene Venus, sich langsam erhebt, während Energiebündel rechts und links von ihr wirbeln (aufs Foto gezeichnete Linien), dann mit breiten Beinen wie eine Statue vor dem Himmel steht, während die Energie sich zum Dickicht um ihren Kopf schlingt, quer darin eine Mondsichel, und zuletzt in einen Strahlenkranz ausbricht, aus dem die neue Göttin lächelnd mit weißen Augen ins Unendliche schaut.

Im vollen Bewußtsein der neuen Frauenbewegung greift wenig später die Amerikanerin Mary Beth Edelson auf solche Themen zurück. Dabei steigert sie ihre Performances zu Ritualen, die sie allein oder mit anderen Frauen zusammen ausführt und in Fotoserien dokumentiert. Im ersten Fall spricht sie von »privaten Ritualen die ihrer Selbstfindung dienen, im zweiten von »öffentlichen Ritualen in denen es ihr darauf ankommt, alle Teilnehmerinnen im gemeinsamen Impuls zu verbinden. Ein gemeinsames Ritual gelingt nach ihren Worten nicht, wenn es ein selbstbewußter, isolierter Akt der Performerin bleibt, auf die alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, wie bei Schauspielen üblich ist. Sondern es gelingt erst, wenn alle Teilnehmerinnen, von Thema und Form zwar ausgehend, aber diese allmählich vergessend, gemeinsam fühlen und handeln. Ein echtes Ritual hat dabei die Tendenz, nicht nur ein augenblickliches Bedürfnis zu befriedigen, sonder immer wieder vollzogen zu werden. [40] Die Wiederentdeckung der elementaren Kraft ihrer weiblichen Körperlichkeit stellt Mary Beth Edelson in ihrem privaten Ritual »Sexualriten« dar, das sie im freien Gelände am Strand von Nord-Carolina ausführte [41] - Sie kniet im Sand, völlig nackt, mit den Händen hält sie ihre Brüste in derselben Geste, in der es hunderte uralter kleiner Idol-Göttinnen tun. Ihre Brüste sind mit schwarz-weißen Ringen bemalt und damit sehr deutlich markiert. Eine ähnliche Markierung trägt sie auf dem Bauch: lauter schwarz-weiße Ringe um den Nabel bis zur Gebärmuttergröße einer Schwangeren. Mit dieser archaischen Bemalung und Gestik erscheint sie wie eine wiederauferstehende, neue Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese »Wiederauferstehung« macht sie sinnfällig sichtbar, indem sie die Arme nach oben streckt wie die wiedergeborene Venus, sich langsam erhebt, während Energiebündel rechts und links von ihr wirbeln (aufs Foto gezeichnete Linien), dann mit breiten Beinen wie eine Statue vor dem Himmel steht, während die Energie sich zum Dickicht um ihren Kopf schlingt, quer darin eine Mondsichel, und zuletzt in einen Strahlenkranz ausbricht, aus dem die neue Göttin lächelnd mit weißen Augen ins Unendliche schaut.

Zu dieser Serie schreibt Mary Beth Edelson selbst: »In den »Sexualriten« ist der weibliche Körper keine nackte Circe, sondern machtvoll und wild, voller eigenschöpferischer Energie. Ich habe die ganzheitliche, auf sich konzentrierte, bejahende, erotische, sprirituelle Frau mitten im Prozeß des Werdens dargestellt, wie sie ihr Gedächtnis, ihren Körper, ihren Geist in der Balance hält. Mein Körper ist in diesen Ritualen ebenso Abbild für die Göttin wie Abbild für Jedefrau.« Aus allen genannten Beispielen wird deutlich, daß diese Performances nichts mehr mit der Kunst als »schönem Schein« zu tun haben, sondern reale Prozesse von Selbstheilung und Selbstbefreiung sind. So wie sie dokumentiert werden, als Fotoserien in Galerien, sind sie allerdings noch eingebunden in die Repräsentationsform patriarchaler Kunst. Aber diese Repräsentation ist Nebensache, denn die Performances und insbesondere die Rituale werden nicht für diese gemacht wie Kunst sonst im üblichen Kunstbetrieb. Die Hauptsache ist das, was in den Künstlerinnen selbst geschieht: die leibseelische befreiende Verwandlung. Und diese ist keine bloß subjektive, private Sache, sondern für Frauen in dieser Gesellschaft ein politischer Akt, der die alles echte Weibliche ausschließende, totalitäre patriarchale Kultur aufsprengt. Mary Beth Edelson stellt das zu jedem ihrer Rituale ausdrücklich fest. Sie sind ebenso politische Aussagen, denn sie symbolisieren die Freude und den Überschwang der neuen Freiheit der Frauen.

2. Zur Körperkunst (Innenraum):

Den Innenraum füllen Traumbilder, mythische Visionen des weiblichen Körpers und seiner Kraft, welche die Künstlerinnen nicht unmittelbar mit ihrem eigenen Körper darstellen. Hierbei reicht die Skala vom Aufgreifen traditioneller Formen wie Malerei, in der matriarchalische Elemente nur als Thema vorkommen, über Fotographie bis zu Performances, welche diese inneren Visionen in Bewegung sichtbar machen. Dennoch ist der Umgang auch mit traditionellen Gattungsformen bei diesen Künstlerinnen kaum dinghaft, ihre Bilder und Gestaltungen erscheinen nur als einzelne Phasen in Prozessen, in Entwicklungsabläufen, deren Ausdruck als das Wesentliche angesehen wird, nicht aber das einzelne Werk.

Mit der Erwähnung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo [42] greife ich ein einziges Mal hinter die zeitgenössische Kunst von Frauen zurück, denn Frida gehört zu einer älteren Generation. Es ist auch nur eins ihrer Bilder, das ich beschreibe, um zu zeigen, wie unmittelbar matriarchale Symbolik als Thema wieder auftauchen kann, und auch diesmal vor jeder Neuen Frauenbewegung. Dieses überraschende Wiedererscheinen hat nichts mit Archetypen im kollektiven Unbewußten zu tun, sondern ist in jedem einzelnen Fall ein bewußtes Anknüpfen an die alten Traditionen anderer Kulturen im Untergrund oder an den Randgebieten der patriarchalen Gesellschaften. So war sich Frida Kahlo ihres Erbes aus den mexikanischen, vorkolumbischen Kulturen bewußt, denn sie besaß selbst indianisches Blut und wurde als Kind von einer indianischen Amme gepflegt. Diese indianische Amme taucht in einem der zahlreichen »Selbstbildnisse« auf: eine braune Figur mit einem Steingesicht, die eine kleine Frida mit erwachsenem Kopf auf den Armen hält; die Brust, an der Frida saugt, ist durchsichtig, und alle Milchadern sind mit winzigen weißen Blumen gefüllt, deren Stämmchen durch die Brustwarze in ihren Mund reichen. Dort trank sie ihre Wurzeln. Ein großartiges Bild wendet dieses Thema in kosmische Dimension und spiegelt damit matriarchale Mythologie insgesamt: »Die Liebesumarmung vom Universum, der Erde, mir und Diego«. Es zeigt tief im Hintergrund ein schwarz-weißes, atmosphärisches, wolkenhaftes Gesicht, dessen große Hände schwarz-weiß im Vordergrund wieder auftauchen und damit alles in der Bildmitte in den Armen halten. Es ist das Universum, die kosmische Göttin, in deren weißer Hälfte der rote Glutball der Sonne hängt und in der schwarzen Hälfte die helle Kugel des Mondes. Liebevoll umfängt sie die kleinere Göttin Erde, die als kompakte, braune Steinfigur in der Mitte zwischen Mond und Sonne thront, mit demselben Gesicht wie Frida Kahlos Amme. Sie ist die indianische Erdgöttin, deren Brust von Milch tropft, auf deren Schulter ein Baum an einem Flußlauf wächst und deren Seiten üppig mit mexikanischer Vegetation überwuchert sind, die einmal farbig in der Hitze der Sonne steht, einmal silbrig im Mondlicht glänzt. Die thronende Mutter Erde hält wiederum die thronende Frida Kahlo im Arm, die in den Farben der Tochter der Erde, der dreifaltigen Mondgöttin erscheint: mit schwarzem Haar und purpurrotem Kleid, das in schneeweißen, strahlenartigen Plissee ausschwingt. Auch ihre Brust sprudelt Milchtropfen, aber ihr Auge weint, da sie persönlich keine Kinder hatte, sondern wegen schwersten Verletzungen der Wirbelsäule, die sie seit der Jugend an den Rollstuhl fesselten, unfruchtbar blieb. Dennoch hält sie ein Kind in den Armen, ihren Mann Diego als großes, männliches Baby - mit derselben Geste, wie die ägyptische Göttin Hathor den erwachsenen aber babykleinen Pharao, ihren Sohn und Gatten, auf dem Schoß hält. In der matriarchalen Welt ist der Mann Sohn, Gatte und Heros und gänzlich eingebettet in das Universum der Frauen, die alles liebevoll lenken. Diese Heros-Assoziation ergibt sich bei der kindlichen Diego-Figur durch das dritte Auge, das er auf der Stirn trägt (wie mexikanische Götter), und durch das Flammenbündel, das er in der Hand hält und das ihn mit dem Feuer der Sonne verknüpft. Sogar Fridas und Diegos struppiger Hund ist in diese Liebesumarmung einbegriffen: ruhig schläft er unter Agaven auf dem schwarzen Arm der Göttin der Nacht, ein kurioser Anubis, Wächter der Unterwelt.

Mit der Erwähnung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo [42] greife ich ein einziges Mal hinter die zeitgenössische Kunst von Frauen zurück, denn Frida gehört zu einer älteren Generation. Es ist auch nur eins ihrer Bilder, das ich beschreibe, um zu zeigen, wie unmittelbar matriarchale Symbolik als Thema wieder auftauchen kann, und auch diesmal vor jeder Neuen Frauenbewegung. Dieses überraschende Wiedererscheinen hat nichts mit Archetypen im kollektiven Unbewußten zu tun, sondern ist in jedem einzelnen Fall ein bewußtes Anknüpfen an die alten Traditionen anderer Kulturen im Untergrund oder an den Randgebieten der patriarchalen Gesellschaften. So war sich Frida Kahlo ihres Erbes aus den mexikanischen, vorkolumbischen Kulturen bewußt, denn sie besaß selbst indianisches Blut und wurde als Kind von einer indianischen Amme gepflegt. Diese indianische Amme taucht in einem der zahlreichen »Selbstbildnisse« auf: eine braune Figur mit einem Steingesicht, die eine kleine Frida mit erwachsenem Kopf auf den Armen hält; die Brust, an der Frida saugt, ist durchsichtig, und alle Milchadern sind mit winzigen weißen Blumen gefüllt, deren Stämmchen durch die Brustwarze in ihren Mund reichen. Dort trank sie ihre Wurzeln. Ein großartiges Bild wendet dieses Thema in kosmische Dimension und spiegelt damit matriarchale Mythologie insgesamt: »Die Liebesumarmung vom Universum, der Erde, mir und Diego«. Es zeigt tief im Hintergrund ein schwarz-weißes, atmosphärisches, wolkenhaftes Gesicht, dessen große Hände schwarz-weiß im Vordergrund wieder auftauchen und damit alles in der Bildmitte in den Armen halten. Es ist das Universum, die kosmische Göttin, in deren weißer Hälfte der rote Glutball der Sonne hängt und in der schwarzen Hälfte die helle Kugel des Mondes. Liebevoll umfängt sie die kleinere Göttin Erde, die als kompakte, braune Steinfigur in der Mitte zwischen Mond und Sonne thront, mit demselben Gesicht wie Frida Kahlos Amme. Sie ist die indianische Erdgöttin, deren Brust von Milch tropft, auf deren Schulter ein Baum an einem Flußlauf wächst und deren Seiten üppig mit mexikanischer Vegetation überwuchert sind, die einmal farbig in der Hitze der Sonne steht, einmal silbrig im Mondlicht glänzt. Die thronende Mutter Erde hält wiederum die thronende Frida Kahlo im Arm, die in den Farben der Tochter der Erde, der dreifaltigen Mondgöttin erscheint: mit schwarzem Haar und purpurrotem Kleid, das in schneeweißen, strahlenartigen Plissee ausschwingt. Auch ihre Brust sprudelt Milchtropfen, aber ihr Auge weint, da sie persönlich keine Kinder hatte, sondern wegen schwersten Verletzungen der Wirbelsäule, die sie seit der Jugend an den Rollstuhl fesselten, unfruchtbar blieb. Dennoch hält sie ein Kind in den Armen, ihren Mann Diego als großes, männliches Baby - mit derselben Geste, wie die ägyptische Göttin Hathor den erwachsenen aber babykleinen Pharao, ihren Sohn und Gatten, auf dem Schoß hält. In der matriarchalen Welt ist der Mann Sohn, Gatte und Heros und gänzlich eingebettet in das Universum der Frauen, die alles liebevoll lenken. Diese Heros-Assoziation ergibt sich bei der kindlichen Diego-Figur durch das dritte Auge, das er auf der Stirn trägt (wie mexikanische Götter), und durch das Flammenbündel, das er in der Hand hält und das ihn mit dem Feuer der Sonne verknüpft. Sogar Fridas und Diegos struppiger Hund ist in diese Liebesumarmung einbegriffen: ruhig schläft er unter Agaven auf dem schwarzen Arm der Göttin der Nacht, ein kurioser Anubis, Wächter der Unterwelt.

Kehren wir zu den zeitgenössischen Künstlerinnen zurück: Das Prozessuale des Bildermalens bei Künstlerinnen - obwohl noch innerhalb der traditionellen Gattung - wird ganz deutlich an den Arbeiten der deutschen Malerin Anna Fengel. Sie konzentriert sich auf wenige Themen, die dafür in vielen Variationen wiederkehren, in denen die Stadien von seelischen Entwicklungsprozessen sichtbar werden. Das Malen solcher »Serien« erstreckt sich über Jahre, in denselben Zeiträumen, wie die innere Entwicklung verläuft. Ihre Themen sind dabei mythische Visionen als Traumgemälde, Seelenbilder, wobei die mythisch-matriarchalen Themen bewußt zur Selbstfindung eingesetzt werden. »Die Göttin suchen« nennt Anna Fengel diesen Prozeß und sagt von sich selbst. »Ich bin keine Malerin, sondern eine Bilderfinderin, der Inhalt ist mir wichtig, und Inhalte finden ist schwer. Es sind Seelenbilder, und für einen seelischen Zustand Bilder zu finden ist schwer.«

Kehren wir zu den zeitgenössischen Künstlerinnen zurück: Das Prozessuale des Bildermalens bei Künstlerinnen - obwohl noch innerhalb der traditionellen Gattung - wird ganz deutlich an den Arbeiten der deutschen Malerin Anna Fengel. Sie konzentriert sich auf wenige Themen, die dafür in vielen Variationen wiederkehren, in denen die Stadien von seelischen Entwicklungsprozessen sichtbar werden. Das Malen solcher »Serien« erstreckt sich über Jahre, in denselben Zeiträumen, wie die innere Entwicklung verläuft. Ihre Themen sind dabei mythische Visionen als Traumgemälde, Seelenbilder, wobei die mythisch-matriarchalen Themen bewußt zur Selbstfindung eingesetzt werden. »Die Göttin suchen« nennt Anna Fengel diesen Prozeß und sagt von sich selbst. »Ich bin keine Malerin, sondern eine Bilderfinderin, der Inhalt ist mir wichtig, und Inhalte finden ist schwer. Es sind Seelenbilder, und für einen seelischen Zustand Bilder zu finden ist schwer.«

Ich möchte zwei dieser »Serien« beschreiben [43], die beide in Annas eigentümlicher Weise gemalt sind: immer Köpfe im Profil ins Zentrum zu setzen. Die eine Serie heißt »Die unterirdische Göttin« (1970 - 1981) und beginnt mit einem »Selbstbildnis das eine oberirdische und eine unterirdische Hälfte zeigt: In der oberirdischen, finsteren, mit sinnlosen Formeln bedeckten Welt ist ein weißes Gesicht zu sehen, leblos, starr und kalkig, von blauen Würmern statt von Haaren umgeben. Hall-) nach unten gekippt erscheint wie eine Muschel oder ein Halbmond ein rotes Gesicht, leuchtend und lebendig, aber unterirdisch. Das Lebendige ist unter der Erde, das in dieser Welt Sichtbare dagegen eine leblose Maske.Das zweite Bild in der Serie heißt »Hades«. Anna Fengel wollte hier einen königlichen, gekrönten Kopf malen, eine Unterweltsgöttin, aber da sie das Thema innerlich noch nicht bewältigte, wurde ein Mann daraus. Er sitzt unter der Erde, höhlenartig in der Welt der Gnome, umgeben von Edelsteinen und eingerollten Insekten, die seinen Kopfschmuck darstellen. Das ist andeutungsweises Leben, nur optisch vorhanden, aber nicht als Idee. Die edelsteinartig glänzenden Insekten blieben tote Larven, rein formal, rein ornamental, die Struktur des Gestein-, unter der Erde ist amorph und tot, nur braun und leer und ohne Inhalt. Ebenso sind die Augen des Gottes leer, er ist blind, sein Gesicht nach links gewendet zurück in die versteinte Vergangenheit.

Sein Lächeln, das überlegen und dionysisch werden sollte, erstarrte zum dämonischen Grinsen, und die Fruchtblase, die aus seinem Mund quillt und - als der Gott noch eine Göttin war - einen Embryo tragen sollte, blieb leer. Seine Krone ist ein pelziges Tier, das unter der Erde zu schlafen scheint. Aber es schläft nicht, sondern ist blind wie er, es hat dasselbe boshafte Grinsen, dieselbe dunkle Farbe, dasselbe heimtückisch Lauernde wie der Gott. Es ist die Krönung seiner Eigenschaften.

So spricht dieses Bild noch in seinem Scheitern - als Negativ-Folie. Im nächsten Bild taucht die unterirdische Göttin zum erstenmal auf: Ein helles Gesicht mit einem grünen, wenn auch noch unvollendeten Auge. Um sie herum fängt das Erdinnere an, sich wie in Wellen zu bewegen, es ist Wasser unter der Erde, das aufsteigt. Auch die Tierformen verlieren die Totenstarre: die runden Edelsteine stellen sich als Eier heraus, aus denen Vögel schlüpfen mit großen, noch halbblinden Augen. Auch diese Göttin hat ein Pelztier als Krone, doch zusätzlich ist die Krone mit zwei lebendigen Hörnern geschmückt: Fischen mit großen Augen. Das Tier der Göttin ist jünger als das des Gottes, es kann die Pfoten noch nicht zu Krallen machen, sondern hält sie hilflos geöffnet wie ein Embryo. Auch sein Maul ist naiv, ohne boshaft blitzende Zähne. Auf dieses Zwischenbild »Unterirdische Göttin« folgt die »Unterirdische Göttin in dem das Thema zum erstenmal bewältigt wird und frei und gelöst zur Darstellung kommt [[42-4-4]]. Auch diese Göttin sitzt im Profil unter der Erde, aber sie blickt nach rechts, in die Zukunft. Ihr Auge ist klar und scharf, aus einer Fischform entwickelt, einem Wassersymbol, und strahlend blau. So heiter, wach und überlegen wie ihr Blick ist auch ihr Lächeln: sie lächelt mit einem wunderschönen Mund, voller Sinnlichkeit, ironisch-überlegen, in dionysischer Lust und göttlicher Heiterkeit. Sinnlich sind auch die runden, braunen Formen des angedeuteten Körpers. Kinn, Schulter, Brust in massiver, fruchtbarer Kraft. Außer diesen sanften, braunen Tönen kommt viel Rosa vor: die Lippen der Göttin und die geringelten Larven. Dieses Leben ist noch jünger als bei der ersten Unterirdischen, noch vor dem Schlüpfen, im Knospenstadium, rosa wie die Triebe der Pflanzen, bevor sie ausschlagen. Diese Knospen-Tiere zusammen mit Pflanzen im Wurzel- und Knollenstadium machen den göttlichen Kopfschmuck aus. Sie formen - wie die Initialen in der keltisch-Irischen Buchmalerei - die Lettern IN , das heißt: »es beginnt«. Um sie herum beginnen die Strukturen der Erde lebendig zu werden: klarblau ziehen Wasseradern von unten nach oben, gefüllte Kapillaren, die in die Wurzelfäden der Pflanzen übergehen und die Lebenskraft nach oben ziehen. Sie wird bald die im Frost der Winternacht erstarrte Erdoberfläche aufbrechen. Die Erde ist im Prozeß und treibt das Lebendige von unten hervor. Aus der Unterwelt kommt die Siegerin, deren Lachen höchst subversiv und befreiend ist. Dieses Hervorbrechen im vollen Besitz der Kraft ist das Endstadium dieser Entwicklung, in der Anna Fengel bewußt wurde, daß die Materie nichts Negatives, Beschwerendes, Hinunterziehendes ist, das besonders uns Frauen behindert und fesselt - das ist die patriarchale Idee von der Materie sondern daß sie lebendig ist, geformt und durchgeistigt von vielfältigen Energien. Sie hat die Stärke zur Transformation aus der Tiefe. Die zweite Serie heißt provisorisch »Amazonen mit ihren Schlangen und Drachen« (1976 1982) und stellt ebenfalls mythische Selbstbilder des eigenen Entwicklungsprozesses dar. Als inneres Thema nennt Anna Fengel: »jemand wird in eine Rüstung gesteckt und soll kämpfen, obwohl er nicht dazu veranlagt ist und keine Lust dazu hat.« Diese Hilflosigkeit zeigt das Kinderhändchen, das den übrigens prächtigen Helm jeder Profilfigur, der an drei Seiten statt Federbüschen Flammenbündel trägt, als Ohrenklappe ziert, ein Händchen, das gewaltige, furchtbare Schlangen und Drachen zu greifen versucht, aber unfähig ist, eine Faust zum Kampf zu machen. Die Serie beginnt mit »Lanzelot einem jungen Mann, der kämpfen soll und zu zart dazu ist. Noch ist er von Drachen und Schlangen verschont. Aber im zweiten Bild zum Kampf gezwungen wird die Person böse, sie wird zum »Höllenfürst der ambivalent männlich-weiblich ist, aber auf jeden Fall dämonisch. Alle Drachen und Schlangen brechen jetzt explosionsartig aus diesem ergrimmten Kopf hervor, stehen wie gelbe, braune und rote Flammen um ihn, sind vital und grausam, beißen und fressen sich gegenseitig, Das Gesicht der Figur ist tödlich bleich, und da, kein Feind zu sehen ist, gegen den sich dieser Ausbruch wendet, ist die Figur das Böse selbst, schießt es voller Haß nach allen Seiten in die Welt. Auf die Aggression folgt die Depression.

Auf dem nächsten Bild fällt alles in nebelhaften Formen, in schillerndem, täuschendem Grünblau in sich zusammen. Der Kopf ist nun dunkel und melancholisch, ornamental bemalt wie das Gesicht einer Indianerfrau, die im grünblauen Nebel nicht weiß, wogegen sie kämpfen soll. Sie sieht den Gegner nicht und glaubt, die Drachen seien ihre Gegner, aber diese lösen ihre quellenden Leiber und Köpfe in Dunst auf. Nur ihre flammendroten Zungen und die weißen, bösen Augen leuchten noch aus dem Nebel, aber auch ihr Ausdruck ist kraftlos und gequollen. Auf die im Ungewissen tappende Indianerin folgt ein blondes Mädchen mit schönen, energischen Zügen. Ihr schlanker Körper trägt Lederkleidung, ihr Helm quillt nicht mehr von Ornamenten über, sondern ist von einfacher, eleganter Form. Sie sieht aus wie ein weiblicher Parzifal, und das Bild heißt auch: »Sie will Ritter werden.« Sie hat die Drachen, die sich in klarem Grün und Blau um sie wölben, im Guten an sich genommen, sie sind ihre helfenden Attribute geworden. Der Drachenkampf als psychischer Kampf hat eine Metamorphose erreicht; auf einmal dringt Licht ein und Raum öffnet sich. Der größte Drachen schwingt sich tiefblau wie das Himmelsgewölbe über dem Kopf der jungen Amazone, die Enge der Angst ist überwunden, ein kosmischer Tag geht auf. Die Amazone, mutig, stolz und verhalten, nimmt die Kampfsituation an, sie ist einverstanden, und in diesem Augenblick erkennt sie die Drachen als ihre eigenen Kräfte, als ihre Energien. Doch sie kennt sie noch nicht genau, sie stellt sie sich erst vor, sie antizipiert ihre Stärke im Blau der Phantasie. Ihre kleine Hand ist nun nicht mehr Ornament der Hilflosigkeit, sondern der Gelöstheit: sie akzeptiert den Kampf ohne Verkrampfung, und ihre inneren Energien springen sichtbar als Helmflammen aus ihrem Kopf. Das vorläufig letzte Bild dieser Serie zeigt dann die erwachsene Amazone, die ihre Kräfte kennt. Sie hat die Drachen und Schlangen als ihre Energien bewältigt, sie liegen hinter ihr, ringeln sich in klaren, überschaubaren Konturen über ihren Nacken hinab. Die Flammen ihrer eigenen Energie machen nun Licht, spiegeln sich auf ihrem Helm. So trägt sie ihr Licht bei sich, ihre Inspiration und steht furchtlos in der Wirklichkeit, dem wirklichen Kosmos, der dunkel und nächtlich ist, nicht blau wie der Kosmos ihrer Phantasie. Über ihr wölbt sich der kosmische Drachen der Nacht, dessen Schuppen, Zähne und Augen wie Himmelskörper glühen. Die Wirklichkeit ist finster, aber diese Amazone blickt gelassen, halb abgewendet in den Raum. Durch ihre halbe Kopfdrehung erhält das Bild Tiefe und eine Andeutung von Aktivität, sie blickt, realistisch geworden, dem Kommenden entgegen. Ihr Helmband hat sich ebenfalls in eine Schlange verwandelt, die Feuer speit: sie ist wie die anderen Schlangen nicht mehr das bedrohliche Unbewußte, sondern die tieferen Kräfte des Wissens, die sie zur Verfügung hat. Ihre kleine Hand ist nicht mehr kindlich, sondern nervig, nicht hilflos, sondern locker, mit Leichtigkeit läßt sie einen Drachen als ihre Waffe daraus hervorgehen. Sie hat sich und die Wirklichkeit erkennend besiegt. Diese mythischen Selbstbildnisse als Stadien eines innerseelischen Entwicklungsprozesses, einer Verwandlung, machen deutlich, wie wenig sie als Dinge, als einzelne Kunstobjekte betrachtet werden können. Sie sind nur im Kontext dieser Verwandlung überhaupt zu verstehen, sie sind die sichtbaren, geformten Stufen dieses Prozesses. Da sie ein solches Verständnis im patriarchalen Kunstbetrieb nicht voraussetzen kann, stellt Anna Fengel konsequenterweise ihre Bilder in dieser Öffentlichkeit nicht zur Schau. Sie zeigt ihre Arbeiten ausschließlich in der Münchner Frauenöffentlichkeit.

Ähnlich ausdrücklich und bewußt wie die genannten Künstlerinnen greift auch Margarete Petersen, eine Malerin aus Berlin, mit ihren Bildern von Tarot-Karten auf die matriarchal-mythische Geschichte zurück. jede Karte, die sie malt - bisher sind sechs entstanden bedeutet für sie aber nicht nur esoterische Kenntnis und Anknüpfen an verdeckte matriarchale Symbolgeschichte, sondern auch einen tief empfundenen, durchlebten persönlichen Zustand. So sagt sie zu ihrer Tarot-Karte, die das Symbol »Mond« darstellt [44]: Ich habe ein Vollmondritual gemacht, mein Kind ins Bett gebracht, mich gewaschen, saubere Sachen angezogen. Ich habe eine Glaskugel, mit der setzte ich mich ans Fenster. Ich wünschte mir, daß der Mond käme. Aber es war bedeckt. Ich guckte dann ganz lange hinaus und fühlte mich sehr wohl. Plötzlich hatte ich ein starkes Gefühl zu dem Baum vor dem Fenster. Ich hatte das Bedürfnis hinauszugehen, mich hats zu dem alten Backhaus gezogen, das da oben steht (Bauernhof in Österreich), und ich habe die Natur gefragt, ob sie mich jetzt mehr akzeptiert. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich mit den Schwingungen der Bäume und Pflanzen mitbewegen konnte, nicht mehr als Fremdkörper, sondern als etwas Einheitliches, und fühlte mich sehr glücklich. Ich ging dann wieder hinein und schaute aus dem Fenster, wie eine dunkle Wolke über den Nachthimmel zog, das war so schön. Und auf einmal ging die Wolke auf und da war der Mond. Das war nur ein Moment, dann war wieder alles zu wie vorher. Es war wie ein Traum. Das Mondbild habe ich dann ganz schnell gemalt.« Die Mond-Karte ist im Tarot-Kartenspiel das Symbol für intensives Gefühl und intuitive Wahrnehmung, für die Welt des Unbewußten. Nacht, Dunkelheit, Geheimnis und Magie kennzeichnen sie und eine doppelte Energiebewegung. die aufstrebende, klärende, sich steigernde Diana-Energie des zunehmenden Mondes und die absteigende, verhüllende, beruhigende, in die Tiefe führende Hekate-Energie des abnehmenden Mondes. Die Mondkarten zeigen deshalb immer zwei Säulen, welche die ambivalente Energie darstellen, und zwischen diesen Säulen einen schwierigen Weg durch die Nacht, der von einem Wasser ausgeht und über Berge in die unendliche Dunkelheit führt, wie auf Suche nach dem Geheimnis. Margarete Petersen hat diese Symbolik aufgegriffen und in persönlicher Weise vertieft: Auf ihrer Mondkarte, deren Zartheit und Transparenz die höhere Stufe der Vergeistigung der Tarot-Bilder ausdrückt, die die Malerin auf allen ihren Gemälden erreicht, stehen die beiden Säulen direkt am Wasser und öffnen sich wie ein Tor.

Ähnlich ausdrücklich und bewußt wie die genannten Künstlerinnen greift auch Margarete Petersen, eine Malerin aus Berlin, mit ihren Bildern von Tarot-Karten auf die matriarchal-mythische Geschichte zurück. jede Karte, die sie malt - bisher sind sechs entstanden bedeutet für sie aber nicht nur esoterische Kenntnis und Anknüpfen an verdeckte matriarchale Symbolgeschichte, sondern auch einen tief empfundenen, durchlebten persönlichen Zustand. So sagt sie zu ihrer Tarot-Karte, die das Symbol »Mond« darstellt [44]: Ich habe ein Vollmondritual gemacht, mein Kind ins Bett gebracht, mich gewaschen, saubere Sachen angezogen. Ich habe eine Glaskugel, mit der setzte ich mich ans Fenster. Ich wünschte mir, daß der Mond käme. Aber es war bedeckt. Ich guckte dann ganz lange hinaus und fühlte mich sehr wohl. Plötzlich hatte ich ein starkes Gefühl zu dem Baum vor dem Fenster. Ich hatte das Bedürfnis hinauszugehen, mich hats zu dem alten Backhaus gezogen, das da oben steht (Bauernhof in Österreich), und ich habe die Natur gefragt, ob sie mich jetzt mehr akzeptiert. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich mit den Schwingungen der Bäume und Pflanzen mitbewegen konnte, nicht mehr als Fremdkörper, sondern als etwas Einheitliches, und fühlte mich sehr glücklich. Ich ging dann wieder hinein und schaute aus dem Fenster, wie eine dunkle Wolke über den Nachthimmel zog, das war so schön. Und auf einmal ging die Wolke auf und da war der Mond. Das war nur ein Moment, dann war wieder alles zu wie vorher. Es war wie ein Traum. Das Mondbild habe ich dann ganz schnell gemalt.« Die Mond-Karte ist im Tarot-Kartenspiel das Symbol für intensives Gefühl und intuitive Wahrnehmung, für die Welt des Unbewußten. Nacht, Dunkelheit, Geheimnis und Magie kennzeichnen sie und eine doppelte Energiebewegung. die aufstrebende, klärende, sich steigernde Diana-Energie des zunehmenden Mondes und die absteigende, verhüllende, beruhigende, in die Tiefe führende Hekate-Energie des abnehmenden Mondes. Die Mondkarten zeigen deshalb immer zwei Säulen, welche die ambivalente Energie darstellen, und zwischen diesen Säulen einen schwierigen Weg durch die Nacht, der von einem Wasser ausgeht und über Berge in die unendliche Dunkelheit führt, wie auf Suche nach dem Geheimnis. Margarete Petersen hat diese Symbolik aufgegriffen und in persönlicher Weise vertieft: Auf ihrer Mondkarte, deren Zartheit und Transparenz die höhere Stufe der Vergeistigung der Tarot-Bilder ausdrückt, die die Malerin auf allen ihren Gemälden erreicht, stehen die beiden Säulen direkt am Wasser und öffnen sich wie ein Tor.

Die linke Säule zeigt in klarem Blau das Gesicht einer sehenden Frau: erhellende Diana-Energie. die rechte Säule in schwerem Violett die Figur einer gefesselten Frau: hinabziehende Hekate-Energie. Der gefährliche Weg führt zwischen einem schlafenden Hund und einem heulenden Wolf hindurch, aber er wird beglänzt vom Schein des sehr körperhaften Mondes, der wie aus massivem Silber scheint, und befeuchtet vom Tau, den das Mondlicht aus der dunklen Wolke filtert. Ein Krebs, als Tierkreiszeichen dem Mond zugeordnet, reckt seine Scheren aus dem Wasser, dessen Tiefe und Türkisgrün am Rand bis zum Tintendunkel in der Mitte unergründlich scheint. Wie der gefährliche Weg zu bewältigen ist, deutet das schemenhaft im Wasser erscheinende Gesicht an, das beide Augen geschlossen hält, aber ein drittes auf der Stirn glänzend öffnet. Es ist ein Symbol für die Intuition, das Unbewußte, das den Weg noch erkennt, wenn ihn das Bewußtsein schon längst verloren hat. Die Intuition aus der Tiefe und der Mond aus der Höhe, zwei weibliche Symbole, führen die Suchende sicher auf dem Weg durch Gefahr und Dunkelheit, sicher durch das Tor, das ebenfalls weibliche Kräfte darstellt. So hat es Margarete Petersen gemalt, und bevor sie es malte, erlebte sie diesen Zustand, so daß die Tarot-Karte - wie die anderen - als magisches Traumbild von sich selbst entstand. Auch diese Bilder sind nicht für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht, wo weder das Thema noch der persönliche Prozeß der Malerin verstanden würde.

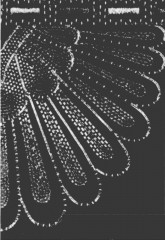

Lena Vandrey rückt in ihren Verfahren beträchtlich von der üblichen Art des Bildermalens ab. Sie sammelt das Material für ihre Bilder auf Schutthalden, in alten Häusern und Ruinen-. Nägel, Leder, Stroh, Moos, verwittertes Holz, verfilzte Wolle, bunte Steine, Spiegelscherben, Rahmen, Leisten, Draht, alte Säcke, rostiges Blech. Dann formt sie aus heißem Wachs die Konturen ihrer Figuren und benutzt es zugleich als Klebstoff um das gesammelte Material, obendrein durchsetzt mit Blättern, Pflanzen, Wurzeln, Disteln und Blumen, auf dem Untergrund anzubringen. Daraus entstehen in der Tat abenteuerliche Gestalten, alle weiblich, die verwilderten Amazonen aus Lenas Phantasie, die sie »die Herrlichen und die Demütigen, die Grundgütigen und humorvoll Boshaften, die Lachenden und die Knurrenden, die Aufsässigen und die Sanften, die Wilden und die Abgewandten, die Zauberinnen und Feen, Hexen und Jägerinnen, die Widerspenstigen und die Königinnen, die Wissende und die Reiterin, Bacchantin und die Alchimistin, die Seherin und die Tänzerin - unsere lieben Damen von den Brennesseln« nennt [45]. Als ein wirkliches Traumgebäude aus den weitverzweigten Stämmen der Amazonen bezeichnet sie ihren »Zyklus der unverwesbaren Geliebten eine Arbeit von fünfzig Bildern mit den verwegensten Figuren: Gesichter mit hängenden, geschmückten Ohren wie bei den Kannibalen; Augen aus Spiegelscherben, damit sich darin die Augen der Betrachterinnen wiederfinden; lachende, grinsende, triumphierende Münder, manchmal gebleckte Zähne; Frisuren von wilden Formen, aus Haaren, aus Draht, aus Ähren, aus Perlenschnüren mit Bändern verflochten, mit braunen und türkisen Stoffen zu Helmen dekoriert. Diese Figuren stehen, sitzen oder tanzen und präsentieren unverblümt ihr Geschlecht selbst wenn es aus Blumenstengeln gemacht ist. Wollefäden troddeln vom Hals bis auf schöne Brüste aus Wachs oder Knöpfen oder Schneckenhäusern. Blätter von Bäumen schmücken die Schultern, farbige Steinchen die Hälse, winzige Netze dienen als Leibchen, Ährenbündel als Kleid, Knopfleisten als Arm- und Beinringe. Und Muscheln, Steinchen, Wollefäden oder ein Katzenköpfchen sind fröhliche Formen der Vagina. Gesten gibt es in diesen Bildern: sich die Hände entgegenstrecken, sich umarmen, sich aneinander lehnen, sich belecken, auf den Schultern der anderen sitzen - sehr unbefangene, stolze Gesten, aber keine Strukturen. Sie sind Orgien des Assoziativen. Auf den Bildern in traditioneller Malweise bildet Lena Vandrey die Montage-Technik ihrer Steine-Scherben-Lumpen-Bilder nach: Details werden hier in steinartigen runden Formen ausgeführt und in dieselben Erdfarben getaucht, die das Material originär besitzt. So entstehen auch hier assoziative Bilder aus vielfach ineinander geschachtelten Mustern wie die Aquarellzeichnung »Auf dem Weg in die Zukunft der Amazonen«. Auch hier herrschen unbefangene Vielheit, ein krauses Gefüge vitaler Heiterkeit, genauso wie Lena ihre Amazonen offenbar versteht: »Es ist kein Zufall, daß ich diese Frauen und Freiinnen immer in eine sehr starke harmonische Verbindung zu Natur und Erde gebracht habe. Sie sind für mich Bild und Symerve der weiblichen Freiheit überhaupt, das Eigenartige und das Eigentliche des Lebens.«

Lena Vandrey rückt in ihren Verfahren beträchtlich von der üblichen Art des Bildermalens ab. Sie sammelt das Material für ihre Bilder auf Schutthalden, in alten Häusern und Ruinen-. Nägel, Leder, Stroh, Moos, verwittertes Holz, verfilzte Wolle, bunte Steine, Spiegelscherben, Rahmen, Leisten, Draht, alte Säcke, rostiges Blech. Dann formt sie aus heißem Wachs die Konturen ihrer Figuren und benutzt es zugleich als Klebstoff um das gesammelte Material, obendrein durchsetzt mit Blättern, Pflanzen, Wurzeln, Disteln und Blumen, auf dem Untergrund anzubringen. Daraus entstehen in der Tat abenteuerliche Gestalten, alle weiblich, die verwilderten Amazonen aus Lenas Phantasie, die sie »die Herrlichen und die Demütigen, die Grundgütigen und humorvoll Boshaften, die Lachenden und die Knurrenden, die Aufsässigen und die Sanften, die Wilden und die Abgewandten, die Zauberinnen und Feen, Hexen und Jägerinnen, die Widerspenstigen und die Königinnen, die Wissende und die Reiterin, Bacchantin und die Alchimistin, die Seherin und die Tänzerin - unsere lieben Damen von den Brennesseln« nennt [45]. Als ein wirkliches Traumgebäude aus den weitverzweigten Stämmen der Amazonen bezeichnet sie ihren »Zyklus der unverwesbaren Geliebten eine Arbeit von fünfzig Bildern mit den verwegensten Figuren: Gesichter mit hängenden, geschmückten Ohren wie bei den Kannibalen; Augen aus Spiegelscherben, damit sich darin die Augen der Betrachterinnen wiederfinden; lachende, grinsende, triumphierende Münder, manchmal gebleckte Zähne; Frisuren von wilden Formen, aus Haaren, aus Draht, aus Ähren, aus Perlenschnüren mit Bändern verflochten, mit braunen und türkisen Stoffen zu Helmen dekoriert. Diese Figuren stehen, sitzen oder tanzen und präsentieren unverblümt ihr Geschlecht selbst wenn es aus Blumenstengeln gemacht ist. Wollefäden troddeln vom Hals bis auf schöne Brüste aus Wachs oder Knöpfen oder Schneckenhäusern. Blätter von Bäumen schmücken die Schultern, farbige Steinchen die Hälse, winzige Netze dienen als Leibchen, Ährenbündel als Kleid, Knopfleisten als Arm- und Beinringe. Und Muscheln, Steinchen, Wollefäden oder ein Katzenköpfchen sind fröhliche Formen der Vagina. Gesten gibt es in diesen Bildern: sich die Hände entgegenstrecken, sich umarmen, sich aneinander lehnen, sich belecken, auf den Schultern der anderen sitzen - sehr unbefangene, stolze Gesten, aber keine Strukturen. Sie sind Orgien des Assoziativen. Auf den Bildern in traditioneller Malweise bildet Lena Vandrey die Montage-Technik ihrer Steine-Scherben-Lumpen-Bilder nach: Details werden hier in steinartigen runden Formen ausgeführt und in dieselben Erdfarben getaucht, die das Material originär besitzt. So entstehen auch hier assoziative Bilder aus vielfach ineinander geschachtelten Mustern wie die Aquarellzeichnung »Auf dem Weg in die Zukunft der Amazonen«. Auch hier herrschen unbefangene Vielheit, ein krauses Gefüge vitaler Heiterkeit, genauso wie Lena ihre Amazonen offenbar versteht: »Es ist kein Zufall, daß ich diese Frauen und Freiinnen immer in eine sehr starke harmonische Verbindung zu Natur und Erde gebracht habe. Sie sind für mich Bild und Symerve der weiblichen Freiheit überhaupt, das Eigenartige und das Eigentliche des Lebens.«

Ingeborg Lüscher verläßt mit ihrer Kunst den traditionellen Bereich der Malerei. Sie arbeitet mit sehr unterschiedlichen Techniken: Fotographie, Sammlungen mit Inschriften, Installationen, Bild-Text-Collagen. Feste Genre- und Gattungsgrenzen werden bei ihr fließend. Ihre Kunst trägt durch und durch autobiographische Züge, sie sucht sich selbst außerhalb und innerhalb der Paradiese dieser Welt, sich selbst und ihre nächste Umgebung in ihren tieferen Schichten, die für sie Magie sind. Magie bezeichnet sie in ihrem Kern als die Entdeckung der Liebe in allen Wesen und Dingen. Durch sie verknüpft sich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, und die verschiedenen Bereiche der Magie wachsen wie selbstverständlich in den Alltag hinein. Diese Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem läßt sie in ihren Arbeiten hervortreten, die nur Stadien ihrer eigenen Entwicklung sind, so eng verknüpft mit ihr, daß sie selber sagt [46]: »Diese Arbeit ist mein Leben, das ich versuche, gleichzeitig scheu und offen, ehrlich und unverputzt durch Fotos, Texte, Gemaltes oder Gefundenes umzusetzen.« So entdeckte sie Magie in der Natur, in Farndickichten wie aus Träumen, in den Spuren des Echos im Sand, in Schleifen von Wasser und Erde, die wie zu Anfang der Schöpfung aussehen, in zahllosen Herzformen aus Steinen, Herzen im Laub zwischen den Zweigen, Herzen im geriffelten Sand am Wassersaum. voller Herzen ist die Natur, »voller Liebe wie sie heiter-Ironisch anmerkt. Die Magie in anderen Menschen macht sie sichtbar in ihrer Serie »Zauberfotos«. Dazu forderte sie Freunde und Bekannte ohne Erläuterung auf zu zaubern, ließ sie aktiv werden und fotografierte. Ihr Kommentar: »Mit den Zauberfotos, so scheint mir, kommt zwar kein Seelenteilchen dazu, aber es wird vielleicht etwas vom Ganzen sichtbar, das bisher noch gar nicht an die Oberfläche gekommen war.«

Ingeborg Lüscher verläßt mit ihrer Kunst den traditionellen Bereich der Malerei. Sie arbeitet mit sehr unterschiedlichen Techniken: Fotographie, Sammlungen mit Inschriften, Installationen, Bild-Text-Collagen. Feste Genre- und Gattungsgrenzen werden bei ihr fließend. Ihre Kunst trägt durch und durch autobiographische Züge, sie sucht sich selbst außerhalb und innerhalb der Paradiese dieser Welt, sich selbst und ihre nächste Umgebung in ihren tieferen Schichten, die für sie Magie sind. Magie bezeichnet sie in ihrem Kern als die Entdeckung der Liebe in allen Wesen und Dingen. Durch sie verknüpft sich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, und die verschiedenen Bereiche der Magie wachsen wie selbstverständlich in den Alltag hinein. Diese Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem läßt sie in ihren Arbeiten hervortreten, die nur Stadien ihrer eigenen Entwicklung sind, so eng verknüpft mit ihr, daß sie selber sagt [46]: »Diese Arbeit ist mein Leben, das ich versuche, gleichzeitig scheu und offen, ehrlich und unverputzt durch Fotos, Texte, Gemaltes oder Gefundenes umzusetzen.« So entdeckte sie Magie in der Natur, in Farndickichten wie aus Träumen, in den Spuren des Echos im Sand, in Schleifen von Wasser und Erde, die wie zu Anfang der Schöpfung aussehen, in zahllosen Herzformen aus Steinen, Herzen im Laub zwischen den Zweigen, Herzen im geriffelten Sand am Wassersaum. voller Herzen ist die Natur, »voller Liebe wie sie heiter-Ironisch anmerkt. Die Magie in anderen Menschen macht sie sichtbar in ihrer Serie »Zauberfotos«. Dazu forderte sie Freunde und Bekannte ohne Erläuterung auf zu zaubern, ließ sie aktiv werden und fotografierte. Ihr Kommentar: »Mit den Zauberfotos, so scheint mir, kommt zwar kein Seelenteilchen dazu, aber es wird vielleicht etwas vom Ganzen sichtbar, das bisher noch gar nicht an die Oberfläche gekommen war.«

So verhält es sich auch, wenn sie in ihre eigenen tieferen Schichten vordringt, durch Kartenlegen oder durch Erkundung ihrer Reinkarnationen durch Trancen: die Liebe, die Kraft, die Magie einer Frau kommen dadurch an die Oberfläche und werden auf unerwartete Weise sichtbar. Am besten wohl in dem großen Bild »Ingeborg das diesmal in ganz anderer Technik ausgeführt ist: Auf braunem Baumwolltuch, fast drei mal drei Meter, wurde Pergamentpapier in vielen Falten und Verästelungen aufgeklebt. Dann legte sie sich selbst darauf und umfuhr ihren Körper mit schwarzer Farbe, machte ihn so reliefartig sichtbar. Zuletzt faltete sie weißes Knitterpapier in die Figur, um die Energiestrahlen sichtbar zu machen, die ihren Körper wie eine Aura umgeben. So entstand ihr eigenes Bild, eine nackt, göttinhaft gelassen dasitzende Figur, aus deren Leib und Brüsten die weibliche Kraft der Liebe und Lebensschöpfung wie in weißen Flammen ausstrahlt: eine neue Venus.

Ganz anders als die Malerinnen und Fotographinnen geht Ulrike Rosenbach mit inneren Bildern und mythischen Assoziationen um. Wie die Amerikanerinnen verwandelt sie sie in Performances und entdinglicht sie durch diese Umsetzung in Bewegung viel stärker. Aber noch immer geht es ihr um Darstellung innerer Vorgänge und Bewußtseinsprozesse. So sind auch Video-Arbeiten für sie keine »Dokumentation sondern »Dokumente des Innenlebens« [47]. Sie bedient sich mythischer Assoziationen, um die falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der patriarchalen Gesellschaft sichtbar zu machen und kritisch zu durchbrechen. Das wird besonders deutlich in den beiden Performances »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« (1975) und »Reflektionen über die Geburt der Venus« (1976), während sie in der Performance »Die einsame Spaziergängerin - Hagazussa« (1979) alte Symbole der australischen Ureinwohner - und nicht nur dieser - benutzt, um ein neues Bild von Frauen sichtbar zu machen; diese Performance nennt sie ein »Ritual«. Die Struktur der Performances ist bei Ulrike Rosenbach immer komplex, mehrschichtig aufgebaut. Auf einer Ebene spielt sie ironisch mit den Mystifizierungen, den falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der traditionellen patriarchalen Kunst. Indem sie sie durchbricht, macht sie die tieferliegenden Schichten dieser Mythen sichtbar, die nicht aus patriarchaler Zeit stammen und genuine Bilder von Weiblichkeit sind, denn einmal von Frauen für sich selbst entworfen. Damit erreicht sie eine zweite Ebene. Doch sie geht in der Geschichte der mythischen Bilder nicht nur nach rückwärts, sondern auch nach vorwärts und zeigt, was aus den patriarchalen Mystifizierungen der Frau bis heute geworden ist: wie sie zu banalen Reklamespots verkommen sind, zum Ausverkauf der männlichen Weiblichkeitsprojektionen in Schaufensterdekorationen, TV-Werbung, Reklameplakaten, Modekreationen, Schönheitskonkurrenzen, Zirkusdarstellungen, Science fiction. Das ist die dritte Ebene. Damit gewinnt Ulrike Rosenbach jene verloren gegangene, kritisch reflektierte Dimension mythischer Bilder zurück, die ihren gesamten geschichtlichen Bogen zeigt.

Ganz anders als die Malerinnen und Fotographinnen geht Ulrike Rosenbach mit inneren Bildern und mythischen Assoziationen um. Wie die Amerikanerinnen verwandelt sie sie in Performances und entdinglicht sie durch diese Umsetzung in Bewegung viel stärker. Aber noch immer geht es ihr um Darstellung innerer Vorgänge und Bewußtseinsprozesse. So sind auch Video-Arbeiten für sie keine »Dokumentation sondern »Dokumente des Innenlebens« [47]. Sie bedient sich mythischer Assoziationen, um die falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der patriarchalen Gesellschaft sichtbar zu machen und kritisch zu durchbrechen. Das wird besonders deutlich in den beiden Performances »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« (1975) und »Reflektionen über die Geburt der Venus« (1976), während sie in der Performance »Die einsame Spaziergängerin - Hagazussa« (1979) alte Symbole der australischen Ureinwohner - und nicht nur dieser - benutzt, um ein neues Bild von Frauen sichtbar zu machen; diese Performance nennt sie ein »Ritual«. Die Struktur der Performances ist bei Ulrike Rosenbach immer komplex, mehrschichtig aufgebaut. Auf einer Ebene spielt sie ironisch mit den Mystifizierungen, den falschen Mythologisierungen des Weiblichen in der traditionellen patriarchalen Kunst. Indem sie sie durchbricht, macht sie die tieferliegenden Schichten dieser Mythen sichtbar, die nicht aus patriarchaler Zeit stammen und genuine Bilder von Weiblichkeit sind, denn einmal von Frauen für sich selbst entworfen. Damit erreicht sie eine zweite Ebene. Doch sie geht in der Geschichte der mythischen Bilder nicht nur nach rückwärts, sondern auch nach vorwärts und zeigt, was aus den patriarchalen Mystifizierungen der Frau bis heute geworden ist: wie sie zu banalen Reklamespots verkommen sind, zum Ausverkauf der männlichen Weiblichkeitsprojektionen in Schaufensterdekorationen, TV-Werbung, Reklameplakaten, Modekreationen, Schönheitskonkurrenzen, Zirkusdarstellungen, Science fiction. Das ist die dritte Ebene. Damit gewinnt Ulrike Rosenbach jene verloren gegangene, kritisch reflektierte Dimension mythischer Bilder zurück, die ihren gesamten geschichtlichen Bogen zeigt.

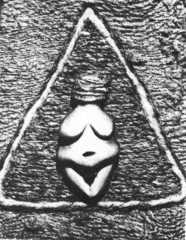

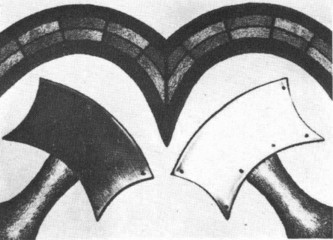

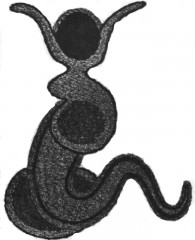

Und es steckt noch eine vierte Ebene darin, nämlich die utopische Idee, die durch ihre feministische Kritik an der Geschichte der Bilder eingeleitet wird, das Aufwachen, das die uralten matriarchalen Eigenbilder von Frauen vielleicht in neue Eigenbilder von Frauen verwandelt. Nichts anderes bedeutet auch für mich die Beschäftigung mit matriarchaler Mythologie heute. Ich möchte diesen komplexen Vorgang an den genannten Beispielen erläutern: In ihrer Video-Aktion »Glauben Sie nicht, daß ich eine Amazone bin« steht Ulrike Rosenbach im weißen Trikot, grell angeleuchtet im dunklen Raum und schießt mit ihrem Bogen auf eine als runde Zielscheibe aufgebaute Reproduktion der »Madonna im Rosenhag« von Lochner. Die Madonna stellt das domestizierte, verhimmelte Weibliche in einer patriarchalen Religion dar, eine künstliche, überirdische Gestalt, die dem Leben und Selbstverständnis der Frauen weit entrückt ist. Ein unerreichbares Idealbild, das unterdrückend gegenüber den Frauen in realen Lebenszusammenhängen wirkt. Gegen diese Mystifizierung tritt Ulrike Rosenbach mit ihrer Waffe an und zerstört damit - nicht Lochners Madonna - sondern eine patriarchale Weiblichkeitsprojektion. Aber die Madonna ist nicht einfach das abgelehnte Gegenüber. Überblendungen, bei denen Ulrikes eigenes Gesicht hinter der Madonna aufscheint, machen deutlich, daß sie auch das Klischee in sich selbst, die verinnerlichte Weiblichkeitsprojektion der »Keuschheit, Sanftheit, Güte« trifft. Ihr Kommentar: »In dieser Aktion schieße ich auf das Bild einer Madonna und auf mich selbst. Ich identifiziere mich mit dem Bild der Madonna, die sanft ist. Aber ich bin auch nicht aggressiv. Ich bin ruhig.« Das macht klar, daß das falsche Weiblichkeitsmuster der »Keuschheit, Sanftheit, Güte« um jeden Preis nicht durch das falsche Männlichkeitsmuster der Aggression um jeden Preis überwunden wird, sondern durch den Rückgriff auf eine matriarchale Gestalt, die Amazone. Diese ist nicht »keusch« in der patriarchalen Definition von »sexuell unberührt sondern im Sinne von Unabhängigkeit und Autarkie. Sie ist auch nicht »sanft« im patriarchalen Sinne von »unterwürfig sondern sie ist einfach ruhig, gelassen im Kampf mit der übermächtigen Wirklichkeit. Sie ist auch nicht »gütig« nach irgendeinem aufgezwungenen Moralsystem, sondern sie ist einfach sie selbst. Das meint Ulrikes Amazonen-Gestalt, die ein Symbol der Identitätsfindung ist, der Rückgewinnung dieses alten Bildes und seiner Werte für die Frauen heute, nachdem diese Werte in den patriarchalen Moralsystemen ins Gegenteil verdreht worden sind. In dieser Rückgewinnung des Amazonen-Bildes als des starken, ruhigen, selbstsicheren Mädchens, der von allen späteren Göttern unabhängigen Mädchengöttin, taucht zugleich der utopische Gehalt auf. Genau dieser fehlt jedem heute von Männern im Rahmen ihres Kultur-Kommerzes produzierten Amazonen-Klischee, wie Ulrike Rosenbach durch entlarvende Begleitbilder aus dem Science fiction-Film »Die Amazonen kommen« zeigt. Wir sehen darin griechisch-römisch verkleidete Frauen mit Pfeil und Bogen, perfekt ihr Filmstar-Make up bis zu den Augenwimpern, die mit verzerrten Mündern Befehle loslassen oder um sich schlagen: die schlichte Parallele zum üblichen Historien- und Schlachtenfilm, ein Männerbild mit Frauengesicht. Männer können es sich offenbar nicht anders vorstellen. Ulrike Rosenbachs ironische Bemerkung dazu: »Die Frauen, die sich behaupten wollen, sind unsere Amazonen - sagen die Herren, die auch noch ein Kompliment daraus machen wollen. Der Amazonenfilm zeigt: die Amazone ist schön, hat Stiefel an und ist lesbisch - das ist doch nicht etwa das Bild der emanzipierten Frau, so wie es unsere Produktewerber sehen!?« Die zweite Performance »Reflektion über die Geburt der Venus« wurde mit dem Venus-Gemälde von Botticelli ausgeführt. Ulrike Rosenbach beschreibt ihre Videoaktion so: »Das Bild der Venus von Botticelli ist lebensgroß an die Wand projiziert. Vor der Projektion auf der Erde liegt ein großes Dreieck aus Salz. Darauf eine Muschel mit einem kleinen Videomonitor - Perle. In dem Monitor läuft ein Videotape über Meeresbrandung, Schaum. Ich trete in die Venusprojektion. Meine Vorderseite ist weiß. Meine Rückseite ist schwarz. Die Projektion der Venus liegt über meinem Körper. Langsam fange ich an, mich zu drehen. Ich drehe mich 15 Minuten lang um mich selbst. Das Licht der Projektion fällt auf meinen Rücken und verschwindet, Dunkel, Nacht. Wenn es auf meine Vorderseite fällt, ist es hell und gut sichtbar, Tag.« Auch hier durchbricht die Künstlerin eine patriarchale Mythologisierung der Frau, nämlich als »Venus weich, gefällig und sexuell immer verfügbar, schön für niemand anderes als für den Mann. Trotz seiner Meisterschaft kommt dieses dekadente Venusideal schon bei Botticelli zum Ausdruck, in seiner schwebenden, puppenhaften Figur mit verdrehter Haltung und üppig fließendem Haar, die verschämt Brust und Genitalien mit der Hand bedeckt. Hier ist kein Zug der matriarchalen Venus mehr erhalten, die als Aphrodite Urania oder die orientalische Ishtar die allmächtige Schöpferin der Welt war. Sie soll es gewesen sein - und nicht ein späterer Jahwe - die in Gestalt einer Taube über dem Chaos schwebte und daraus Erde und Himmel, die Gestirne und alle Lebewesen schuf. Sie schuf sie aus der Kraft ihres universalen Eros und war damit die Göttin vor allen späteren Göttinnen und Göttern, die himmlische Urmutter. Archaische Idole, welche diese Göttin abbilden, zeigen sie daher nicht ihre weiblichen Organe verhüllend, sondern sie im Bewußtsein ihrer kreativen Kraft betonend: sie präsentieren in der Hocke das genitale Dreieck oder stehend ihre Brüste, die sie mit beiden Händen hochheben. Botticellis Venus ist hiervon das Gegenteil, aber trotz allem noch eine ästhetische, liebliche Gestalt. Wenn die Meisterschaft eines Künstlers wegfällt, bleibt nur noch lüsterne Dekadenz übrig wie in den Verwendungen des Venus-Bildes für Reklamezwecke in der heutigen spätpatriarchalen Gesellschaft: Dann sehen wir Botticellis Venus als Schaufensterdekoration für Pelzmäntel oder als Gipsfigur in einem Einrichtungshaus aus ihrer Muschel steigen, wir sehen das Venus-Symbol in Modejournalen und bei Mißwahlen, assoziiert mit Zirkusartistinnen und Nackttänzerinnen der Folies Bergéres, bereit für Barbiepuppen und Triumph-Miederwaren, die mithilfe ihrer Produkte »die göttliche Form wiedergeboren« sehen. Und als Trägerinnen immer grinsende Puppenfrauen, Luxusweibchen mit perfektem Zuschnitt auf die Bedürfnisse des Mannes. Dies gesamte Material zeigt Ulrike Rosenbach parallel zu ihrer Video-Aktion. In der Aktion projiziert sie Botticellis Venus auf ihren eigenen Körper, auf ihre weiße Vorderseite. So entsteigt sie der Muschel, von den Blumen, den Winden und der mantelreichenden Nymphe umgeben. Sie ist als Frau die Trägerin all dieser männlichen Projektionen, im buchstäblichen Sinn. Aber dann dreht sie sich um, und schon bei der halben Wendung verschwindet das Lächeln, das liebliche Gesicht, und stattdessen taucht ein janusköpfiges Profil auf, einmal hell, einmal schwarz, und löst verwirrende Ambivalenz aus Dann dreht sie sich ganz um, und nun ist nach ihren eigenen Worten »Nacht die Projektion der Venus verschwindet auf einer dunklen weiblichen Gestalt. Wer ist diese verkannte Rückseite, die offenbar jede Vorstellung verschluckt? Sie ist nur die andere Seite der venushaften Schöpferin: die Verschlingerin, die alles im Abgrund vernichtet. Diese Helle und diese Dunkle wechseln einander ständig ab, im selben Rhythmus wie die Künstlerin sich dreht, und sie sind beide doch nur dieselbe Gestalt: die Vorder- und Rückseite der Venus. Aphrodite und Hekate, Ishtar und Ereshkigal, Isis und Nephthys, Shakti und Kali oder wie immer sie hießen. Sie sind der Doppelaspekt ein und derselben Göttin, und diese matriarchale Venus, die als Idee in der Performance wieder aufscheint, hat ganz und gar keine puppenhaften Züge. Sie ist die universale, machtvolle Tod-im-Leben-Göttin. In der Performance »Die Einsame Spaziergängerin Hagazussa« entwickelt Ulrike Rosenbach nach Amazone und Venus nun auch eine Idee zur dritten Göttingestalt, der Alten, der Weisen, der »Hexe«. Denn »Hagazussa« ist die Hexe, die Wanderin zwischen zwei Welten, und die Weise, die Magie macht. Eben das wird dargestellt, indem Ulrike Rosenbach über eine riesige, auf dem Boden liegende Schwarz-Weiß-Reproduktion des Gemäldes »Gebirgslandschaft mit Regenbogen« von Caspar David Friedrich hin und her wandert immer auf dem Regenbogen entlang. Sie wandert, wie die griechische Götterbotin Iris, zwischen Himmel und Erde. Mit erhobenen Händen macht sie dabei ein Zeichen: die Hand gebogen, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Es ist das Zeichen für »Schlange« der australischen Ureinwohner, deren Mythos von der Regenbogenschlange hier hineinspielt.

Die Wanderin auf dem Regenbogen, die das Schlangenzeichen macht, ist damit selbst die Regenbogenschlange, und diese ist keine andere als die babylonische Tiamat oder die germanische Midgartschlange oder alle anderen Urschlangen in der Mythologie weltrings. Die Urschlange ist die Gestalt oder das Attribut der mächtigen Göttin aus der Tiefe, der Greisingöttin, der Lenkerin des Schicksals der Menschen und der Sterne, das eherne Gesetz des Universums und seiner Transformationen. Im australischen Mythos ist die Regenbogenschlange die Urmutter, die sowohl unter der Erde haust wie auch als Regenbogen im Himmel wohnt und Leben und Tod zugleich symbolisiert. Die mit ihr verknüpften Rituale sind Fruchtbarkeitsrituale. Wie die Regenbogenschlange zugleich den zweiten und den dritten Aspekt der Göttin verkörpert, so auch die Performerin, die auf Caspar David Friedrichs Regenbogen zwischen Höhe und Tiefe, Licht und Dunkelheit, Oberwelt und Unterwelt wandert. Dieses Wandern nimmt dem Regenbogen jegliche romantische Sentimentalität und führt ihn symbolisch auf seinen Ursprung zurück - zugleich entblättert es das verzerrte Hexenbild der europäischen Neuzeit und läßt dahinter die mächtige Schicksalsgöttin aufscheinen. Plötzlich stößt sie aus der Tiefe der abgelagerten historischen Interpretations-Sedimente, die auf ihr seit Jahrtausenden lasten, hervor wie ein Vulkanausbruch - einen solchen zeigt ein begleitender Monitor. Und auch die dritte Gestalt, die Mädchengöttin, ist nicht weit - denn üblicherweise sind die Schicksalsgöttinnen dreifach - sie sitzt als Ulrikes jugendliche Tochter Julia im Nebenraum, in einem Halbbogen von Salz, der die genaue Umkehrung jenes Regenbogens ist und damit den Kreis schließt. Aus einem hölzernen Dreieck als Behälter nimmt sie Stahlkugeln und rollt sie über den Boden, über den Salzbogen, der dadurch in kleine Strahlen ausufert. Sie spielt mit silbernen Kugeln im dunklen Raum wie mit Sternen und Planeten: Diana, die kosmische Göttin der Himmelsregion, die in voller Naivität immer neue schicksalshafte Konstellationen schafft, die alles mit allem verbinden. Damit ist erreicht, was Ulrike Rosenbach in dieser Performance anstrebte: sichtbare Magie. Sie hat diese Videoaktion ein Ritual genannt. Nach den Erläuterungen von Mary Beth Edelson zur Ritualkunst würde ich eine einsame, einmalige, exponierte Performance noch nicht als Ritual bezeichnen. Aber eins ist Ulrike Rosenbach auf jeden Fall gelungen, nämlich die Dekadenz männlicher Weiblichkeitsklischees zu entlarven, den durch diese Klischees verstellten Innenraum der weiblichen Psyche zu öffnen und in ihm Platz für neue-uralte Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen [48].

3. zur Environment-Kunst:

Körperkunst von Frauen, die in leibseelischer Metamorphose eine Selbstbefreiung darstellt, ist bereits weit entfernt vom patriarchalen Dingcharakter der Kunst - das haben wir gesehen. Kunst als Veränderung von Alltagsgegenständen ist bei einigen Künstlerinnen die unmittelbare Fortsetzung dieser Einstellung. Nun werden nicht nur der Körper, das Körperempfinden und die seelische Imagination umgestaltet, sondern auch die unmittelbare Umgebung (Environment), die als eine Verlängerung der leiblichen Funktionen, sinnlichen Bedürfnisse und seelischen Vorstellungen betrachtet wird. Das führt zur künstlerischen Umgestaltung der allernächsten Gegenstände wie Teller, Tassen, Eßtisch, Kleidung, Möbel und der allernächsten Räume wie des eigenen Wohnraumes, des eigenen Hauses. Hier treten tatsächlich die praktischen matriarchalen Künste wie die Kunst des Kochens, des Webens, des Hausbaus usw., die ja eine unlösbare Verbindung von Kunstform und Lebensform waren, gestalterisch überhöht wieder in ihr Recht.

Ein erstes Beispiel dafür ist Jere Van Syoc, eine feministische Künstlerin, die ihr altes Backsteinhaus in Michigan in einen surrealen Palast für die Göttin verwandelt hat. [49]« In jedem Raum gibt es Altärchen: Auf dem Kaminsims im Wohnzimmer, auf dem Herd in der Küche stehen Schalen, Figuren, Kerzen, sogar der Baderaum ist mit Göttinbildern, skurrilen Gegenständen und Talismans über und über gefüllt. Alle Gegenstände sind irgendwo aufgelesen, auf Flohmärkten gefunden und gesammelt. Außerdem gebraucht Jere Van Syoc Plüsch und reiche Webstoffe, deren Farben von Pfirsisch über Fleischrosa bis zu tiefem Rot reichen, und mit ihnen schafft sie eine hegende, wärmende, feierliche Atmosphäre, einen Tempel für die weibliche Sensibilität. jedenfalls scheinen ihre Freundinnen gern bei ihr zu Wellen, denn ihr Haus dient den lokalen Feministinnen als Versammlungsort für Diskussionen, Workshops und Feste; es ist kein bloßes, funktionsloses Schaustück, sondern Teil des gemeinsamen Lebens.

Dieses Prinzip der Verwandlung der nächsten Wohnumgebung ist bei der französischen Künstlerin Colette beträchtlich gesteigert. Colette begann mit Straßenkunst, vergänglichen Gemälden auf Gehsteigen und Performances auf dem Asphalt. Dann verwandelte sie Gemälde aus dem 19. Jahrhundert in umfassende Environment-Arbeiten, um schließlich aus der eigenen Phantasie Alltagsgegenstände, Räume und ihr eigenes Äußeres umzugestalten. Ihre Environments entstehen, indem sie verstärkte Sperrholzplatten mit üppigen und ungewöhnlichen Geweben wie Seide, Satin und Fallschirmtüchern bespannt. Die Bespannung ist formvoll, geriffelt, gebeutelt, die Stoffe wie Jalousien gerafft. Hinzu kommen äußerst subtile Farbkontraste, die sich nur in der Skala von Pastellen bewegen wie auf Gemälden von Delacroix. Stoffblumen, Schleifen, vogelartige Ornamente und Schleier werden zugefügt und machen jedes Plattenelement zu einem einzelnen Kunstwerk. Zuletzt fügt sie die Platten zu seltsamen Räumen zusammen, die durch frei hängende Schleier und Spitzengewebe zart und geheimnisvoll wirken. Die optische Perspektive dieser Räume verändert Colette mithilfe von Spiegeln und farbigem, fluoreszierendem Licht, das hinter den Platten versteckt dem Ganzen eine fast unwirkliche Durchsichtigkeit verleiht.

Dieses Prinzip der Verwandlung der nächsten Wohnumgebung ist bei der französischen Künstlerin Colette beträchtlich gesteigert. Colette begann mit Straßenkunst, vergänglichen Gemälden auf Gehsteigen und Performances auf dem Asphalt. Dann verwandelte sie Gemälde aus dem 19. Jahrhundert in umfassende Environment-Arbeiten, um schließlich aus der eigenen Phantasie Alltagsgegenstände, Räume und ihr eigenes Äußeres umzugestalten. Ihre Environments entstehen, indem sie verstärkte Sperrholzplatten mit üppigen und ungewöhnlichen Geweben wie Seide, Satin und Fallschirmtüchern bespannt. Die Bespannung ist formvoll, geriffelt, gebeutelt, die Stoffe wie Jalousien gerafft. Hinzu kommen äußerst subtile Farbkontraste, die sich nur in der Skala von Pastellen bewegen wie auf Gemälden von Delacroix. Stoffblumen, Schleifen, vogelartige Ornamente und Schleier werden zugefügt und machen jedes Plattenelement zu einem einzelnen Kunstwerk. Zuletzt fügt sie die Platten zu seltsamen Räumen zusammen, die durch frei hängende Schleier und Spitzengewebe zart und geheimnisvoll wirken. Die optische Perspektive dieser Räume verändert Colette mithilfe von Spiegeln und farbigem, fluoreszierendem Licht, das hinter den Platten versteckt dem Ganzen eine fast unwirkliche Durchsichtigkeit verleiht.