A. Dienstmädchen

Mat. 1 Zum Schlafen blieb kaum Zeit. Kindheit auf dem Land

Erzählung einer neununddreißigjährigen Frau (Kolumbien):

- ,,(. . .) Erst als ich dreizehn Jahre alt war, habe ich erfahren, was eine Schule ist. Ich kann nicht lesen. Als Kind und als Jugendliche mußte ich arbeiten. Ich lebte mit meiner Mutter in einer kleinen Hütte auf einer finca (großer Landbesitz). Als der Landbesitzer heiratete und sein erstes Kind geboren wurde, holte er mich als Hausmädchen in seinen Haushalt. Ich war damals sieben Jahre alt. Meine Mutter lebte nun in der kleinen Hütte und ich in dem Haus des Landbesitzers.

Dort gab es keine Schule. Eine Frau unterrichtete mich in der christlichen Lehre, lehrte mich das Beten, nicht mehr. Die Arbeit war sehr hart, und ich war noch so klein. Oft lief ich fort zu meiner Mutter und sagte ihr weinend, daß ich nicht arbeiten wollte. Aber meine Mutter war sehr streng, sie schlug mich und schickte mich wieder auf die Hacienda zurück. Sie sagte mir, daß ich arbeiten müßte. Deshalb glaubte ich, daß meine Mutter mich nicht sehr liebte.

Ich mußte das Essen für die Landarbeiter kochen, auf die Kinder aufpassen, waschen, saubermachen und die Kühe melken. Um ein Uhr früh stand ich auf. Ich schälte Mais, um Maismehl und Maisbrei für die Arbeiter zu machen. Weil ich so klein war, mußte ich mich auf eine Kiste stellen, um den Mais im Waschbecken waschen zu könne. Jeden Tag mußten wir zwei Säcke Mais zubereiten. Um vier Uhr morgens beendeten wir diese Arbeit, und dann mußten wir den Maisbrei in mehreren großen Töpfen kochen. Auch hier mußte ich auf einer Kiste stehen, weil ich die Töpfe sonst nicht erreicht hätte. Ungefähr um halb sechs ging ich auf die Weide, um die Kühe zu holen. Ich mußte fünfzehn oder zwanzig Kühe holen und sie zum Haus bringen, um sie zu melken. Gegen acht war das Melken beendet. Danach fing ich an, die Innenhöfe der Hacienda mit einem Besen aus Zweigen zu fegen. Wenn ich damit fertig war, rief mich die Senora, um das Haus in Ordnung zu bringen. Also ging ich daran, die Sache zu erledigen, Zeit zum Frühstücken blieb nicht. Das Haus war groß - mit getäfelten Zimmern.

Nach der Hausarbeit schickten sie mich gegen zwölf auf die Weide, um Heu zu machen. Also zog ich mit einem Ochsenkarren los. Kaum zurückgekommen, wurde ich von der Senora aufgefordert, das Heu abzuladen und die Windeln des Babys zu waschen. Anschließend ließ sie mich die Kleidung der Kinder bügeln. Um fünf Uhr mußte ich damit fertig sein, damit ich den Arbeiterinnen bei der Verteilung des Essens für die sechzig bis achtzig Landarbeiter helfen konnte.

Zur Zeit der Kaffeernte mußte ich auch den Kaffee waschen und ihn in Tragekörbe auf Karren laden. Um acht Uhr abends rief die Senora alle zum Beten zusammen, und wir versammelten uns in einem großen Korridor, um den Rosenkranz zu beten. Ich arbeitete von ein Uhr morgens bis acht oder zehn Uhr abends, zum Schlafen blieb kaum Zeit. So kam es, daß ich nicht wuchs.

(. . .)So viel ich arbeiten mußte, erhielt ich doch keine Bezahlung, keine fünf Centavos. Sie gaben mir Essen, sonst nichts."

Mat. 2

Mat. 3

Ein Dienstmädchen aus Peru:

- ,,Sie halten uns auch abhängig über die Einsamkeit. Sie halten uns von den anderen fern. Sie wissen ja, daß wir von der eigenen Familie nichts zu erwarten haben. Das nutzen sie aus. Sie wissen genau, daß wir niemanden hier in Lima haben, der uns hilft, wo wir unterkommen könnten, also nutzen sie das aus, indem sie sagen: ,Wo willst du denn schon hingehen? Du hast doch hier niemanden, also bleibst du schön brav bei uns.' So versuchen sie, uns davon abzuhalten, uns eine bessere Stellung zu suchen."

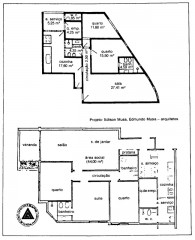

Mat. 4 Grundrisse von Häusern

Übersetzung der portugiesischen Bezeichnungen

| quarto | Zimmer |

| quarto emp. | Zimmer des Dienstmädchens |

| cozinha | Küche |

| banho/banheiro | Bad |

| circulacao | Flur |

| sala | Raum, Zimmer |

| area servico | Arbeitsraum des Dienstmädchens (waschen, bügeln usw.) |

| s. almoco | Eßecke |

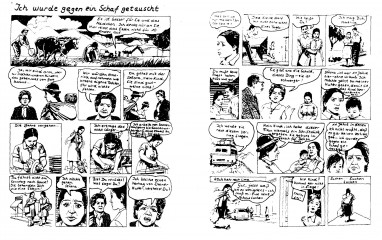

Mat. 5

Zwei Mädchen aus Lima (Peru):

Mat. 6

-

„Wenn die Kleine nicht gut gekocht hatte, warf die Senora mit den Töpfen nach ihr und schrie sie an, sie sei eine dumme Indianerin, ein Bauerntrampcl, die noch nicht einmal kochen könnte, sie sei eine Schlampe. Die Senora gab der Kleinen deutlich zu spüren: ,Du hast keinerlei Anspruch auf Geld und Lohn, schließlich bringe ich dir Kochen bei, Putzen, Waschen und Bügeln; alles, was du kannst, hast du bei mir gelernt, und ich weiß gar nicht, warum ich dich auch noch bezahlen sollte, denn alles, was du machst, kannst du durch mich, und das, was du bist, bist du durch mich!'"

Mat. 7

- „Immer war ich die ,Chola'* (* Cholo, Chola - Mischling aus Indio und Weißen, Schimpfwort) die ,Bruta', die Dumme, die nicht kochen kann. , Alles, was du kannst, ist. . .' Ich schlief auf dem Boden bei den Hunden wie ein Tier, nein, schlechter. Sie haben mich noch niedriger geachtet. Ihre Geringschätzung ging so weit, daß sie ihre eigenen Kinder nicht mit mir spielen ließen, wohl aber mit den Hunden."

Mat 8

Mat. 9

-

„Das Problem der Arbeitslosigkeit ist schon für die Industrieländer ein großes Problem. Für die unterentwickelten Länder ist es zu einer Sackgasse geworden. Ohne Arbeitsplatzbeschaffung gibt es keine Entwicklung. Man unterscheidet zwischen offener und versteckter Arbeitslosigkeit. Die offene Arbeitslosigkeit besteht, wenn nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden sind. In den unterentwickelten Ländern begegnet man ihr auf dem Land und vor allem in den Städten. Verläßliche Zahlen kann man nicht angeben, da sie sich ständig ändern. Aber eine offene Arbeitslosigkeit von 20 bis 30% ist keine Seltenheit. 10-15% sind eine ganz normale Situation auf dem Arbeitsmarkt in Lateinamerika.

Versteckte Arbeitslosigkeit bzw. Unterbeschäftigung bedeutet, daß die Arbeitskapazität des einzelnen nicht voll genutzt wird. Viele Menschen müssen sich mit einer - oft nicht regelmäßigen - Teilbeschäftigung von wenigen Stunden täglich oder mit Saisonarbeit zufrieden geben. Auch diese Unterbeschäftigung kann in vielen Fällen als offene Arbeitslosigkeit gewertet werden. Im Durchschnitt beträgt sie etwa 40%. Zahlen von 50% oder mehr sind keine Ausnahme."

Mat. 10

-

„Die Zahl der als Dienstmädchen eingesperrten und ausgebeuteten Kinder und Frauen wird von den Gewerkschaften in Lateinamerika auf über zehn Millionen geschätzt. Die Mehrheit von ihnen ist unter 25 Jahre alt. Alleine in Sao Paulo, Brasilien, arbeiten 500000 Dienstmädchen, in ganz Brasilien sind sieben Millionen Dienstmädchen registriert; in Peru schätzt man die Zahl der Dienstmädchen auf über 350000, in Mexiko auf eine halbe Million. Verläßliche Zahlen liegen jedoch nicht vor, denn die Statistiken verschweigen gerade jenen großen Teil der Frauen und Kinder, die als ,Verwandte' deklariert dienen müssen. Auch geht die Statistik nicht auf sogenannte Patenkinder ein. Sie werden als ,empleada domestica' (Hausangestellte), ,empleada del hogar' (Haushaltshilfe), ,Muchacha' (Kleine) oder ,trabajadora del hogar' (Hausarbeiterin) bezeichnet. Die letztere Bezeichnung stammt von den organsierten Dienstmädchen in Peru, die damit klarstellen wollen, daß sie sich als Arbeiterinnen begreifen, ein Status, der längst nicht anerkannt ist.

Dienstmädchen werden ihren Verträgen nach (sofern sie einen haben) unterschieden in ,internas' und ,externas'. ,Internas' sind Frauen mit ,cama adentro', die im Hause ihrer Dienstherrschaften schlafen und oft genug eingesperrt gehalten werden. Unter der totalen Kontrolle der Herrschaften sind sie von der Außenwelt isoliert und ganz der Willkür und den Launen der Dienstherrschaft unterworfen. ,Externas4 sind Frauen, die ihre Arbeitskraft meist über Vermittlungsagenturen verkaufen und nicht im Hause der Dienstherrschaft wohnen. Diese Vermittlungsagenturen behalten für ihre Dienste einen erheblichen Teil des Lohnes der Dienstmädchen ein, geben aber weder eine Arbeitsgarantie, noch zahlen sie Sozialleistungen. Einige dieser Agenturen vermitteln ausschließlich junge und hübsche Frauen und Mädchen an gutzahlende Herrschaften und sind genauso dubios wie jene Agenturen, die aus der Not der alten und verbrauchten Muchachas, die sonst keine Anstellung mehr finden, ihren Profit schlagen."

Arbeitsfragen:

- Warum müssen diese Mädchen arbeiten? Berücksichtige die Situation in der Landwirtschaft!

- Mat. 10 spricht nur von „Dienstmädchen". Nenne Gründe dafür, daß es kaum Dienstjungen gibt.

- Zu welchen Bedingungen arbeiten die Dienstmädchen?

- Welchen Vorwurf kannst Du aus Mat. 6 und 7 herauslesen?

- Wie werden sich die Dienstmädchen bei ihrer Arbeitsstelle vermutlich fühlen?

- Wie gestaltet sich das Verhältnis von Arbeitgeberfamilie und Dienstmädchen?

- Meinst Du, daß es bei uns Berufe dieser Art gibt?

- Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu wehren? Welche Schwierigkeiten hätten die Dienstmädchen?

- Warum gehen die Dienstmädchen nicht einfach weg?

Mat. 11 Der Männlichkeitskult („Machismo")

-

„Der Machismo gilt nicht zu Unrecht als einer der geheimen Gründe für die Rückständigkeit lateinamerikanischer Entwicklung. Er ist Ausdruck einer ganz auf den Mann bezogenen Familienhierarchie, die Familien wiederum Spiegel der Gesellschaftsstruktur. Was anläßlich einer Fiesta wie ein harmloses Volksvergnügen aussieht, wiederholt sich im Beruf und am Arbeitsplatz in vielfacher Variation, weniger spektakulär, aber ebenso unerbittlich. Der Machismo zeigt sich als Mischung von Geschicklichkeit, Kraft und Brutalität. Der Gaucho reitet das Pferd nicht zu, er bezwingt es. Mitgefühl zu zeigen gilt als unmännlich, nicht nur beim Wettkampf. Der Machismo ist gesellschaftsprägend, aber gerade darum entwicklungshemmend. Er beruht auf Privilegien und trägt dazu bei, daß nicht allen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, mehr zu erkennen, mehr zu sein, mehr zu besitzen. (...)

Wer bei den Reiterspielen vom Pferd geworfen wird, hat erst ein halbes Jahr später wieder Gelegenheit, sich zu rehabilitieren, denn die ,,Jineteada" findet nur zweimal im Jahr statt. Der Sieger erhält weder Preise noch Urkunden. Es ist ein Wettbewerb, bei dem jeder seine Ehre einsetzt, seine Ehre als Mann. Um die Ehre der Frau wird weniger Aufhebens gemacht. (. ..)

Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau ist vom Männlichkeitskult geprägt. Der Mann bezwingt ein Pferd, erwürgt einen Hahn, nimmt sich eine Geliebte, häufig auch mehrere. Nicht heimlich, sondern öffentlich, und nicht selten mit Billigung der eigenen Ehefrau. Nur vereinzelt bröckeln die Vorrechte des Mannes ab, sind Ansätze zur Emanzipation der Frau erkannbar."

Drei Beispiele aus Peru:

Mat. 12

- „Ich bin aus den Bergen gekommen, weil sie mich betrogen haben, denn sie haben mir erzählt, Lima sei eine schöne Stadt, man werde mich dort gut bezahlen, es gäbe viele Schulen, in denen es Spaß machen würde, etwas zu lernen. Sie haben mich von der Familie, bei der ich in den Bergen gearbeitet habe, weggeschickt nach Lima. Jetzt durfte ich das Haus nicht verlassen, und alle waren sehr häßlich zu mir. Ich hatte keine Freundinnen, meine Famlie war weit weg. Hier in Lima bin ich nur mies behandelt worden, sie haben mir Diebstähle anhängen wollen . . ., sie haben mich immer . . . (sie weint). . „ sie haben mich immer gezwungen, für ihre Söhne zu arbeiten, und die haben mich . . ., die haben mich vergewaltigt, und ich, ich habe das der Mutter gesagt, und die hat so getan, als ginge sie das alles nichts an. Als ich von diesem Haus weg wollte, haben sie mir vorgeworfen, ich hätte einen Taschenrechner gestohlen, aber ich habe nie etwas gestohlen, und sie brachten mich zur Polizei. Und dort erfuhr ich, daß die Senoras das oft machen, daß sie ihr Dienstmädchen anzeigen, und als ich meine Sachen abholen wollte, weigerte sich die Sefiora, mir meine Kleider herauszugeben. So war das . . . Also die Senoras haben das Geld, und sie bezahlen die Polizei, und sie gewinnen immer, immer, immer!"

Mat. 13

- „In diesem Haushalt wurde sie von einem der Söhne vergewaltigt und trug aber ihr Kind aus. Es ist heute fünf Jahre alt, und der junge Mann lebt weiter dort, und die Senora hat ihr gedroht: ,Wenn du von uns weggehst, werden wir dir dein Kind wegnehmen!' Also blieb sie, um das Kind nicht zu verlieren. Aber der junge Mann nahm sie wieder, und sie hat sich nicht getraut, der Senora etwas davon zu sagen, und der feine junge Herr erpreßte sie damit ein drittes Mal. Heute sitzt sie mit drei Kindern da! Die Senora hält sie fest, indem sie sie weiter mit den Kindern unter Druck setzt: .Wenn du gehst, mußt du deine Kinder hier lassen!' Die Kinder werden von dem Vater in keiner Weise anerkannt, und sie bekommt keinen Lohn, weil die Senora auf dem Standpunkt steht: ,Ich kann dich nicht auch noch bezahlen, wenn ich schon deine drei Kinder ernähre!'

Ja, die Senora läßt sie nicht gehen, weil sie eine gute Arbeiterin ist, und das schon 15 Jahre umsonst."

Mat. 14

-

„Sie ist also vergewaltigt worden vom Sohn der Senora. Und alles, was die Senora gemacht hat, war, die Abtrei-gung des Kindes zu veranlassen. Sie hat also abgetrieben, und weiter geschah nichts. Sie blieb im Haus, und der Sohn der Familie lebt immer noch dort. Die Senora drohte ihr: ,Wenn du irgend jemandem erzählst, daß dir mein Sohn ein Kind gemacht hatte, dann werde ich dich umbringen oder dafür sorgen, daß du im Gefängnis verschwindest!' Sie arbeitet immer noch in diesem Haushalt, und nach allem, was ihr die Sefiora angedroht hat, muß sie schweigen."

„Der Machismo

zeigt sich

als Mischung von

Geschicklichkeit, Kraft

und Brutalität."

„Er ist gesellschaftsprägend,

aber gerade darum

entwicklungshemmend.''

Arbeitsaufgaben:

- Welche Einstellung haben die Senoras zum Verhalten ihrer Söhne?

- Wie werden die vergewaltigten Dienstmädchen behandelt?

- Ändert sich für beide Seiten nach der Vergewaltigung etwas?

- Was müßte wegfallen, wenn die Texte von Dienstjungen geschrieben worden wäre?

B. Besitzverhältnisse in Lateinamerika

Nachdem Du Dir ein Bild vom Dienstmädchendasein gemacht hast, kannst Du Dir im folgenden Kapitel den allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrund für die Lebensbedingungen in Lateinamerika erarbeiten.

Mat. 15

-

,,In Lateinamerika leben heute über 300 Millionen Menschen in einer Wirtschaft, die nicht im Stande ist, die elementarsten Bedürfnisse der Mehrheit auch nur annähernd zu befriedigen. Sie leiden unter Hunger, Elend, Krankheit und Verwahrlosung - Phänomene der Unterentwicklung, die fälschlicherweise oft als deren Ursachen dargestellt werden."

Mat. 16 Einige der wichtigsten statistischen Daten

| Bruttosozialprodukt pro Kopf in Dollar |

Alphabetenquote für Erwachsene in % |

Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren |

Durchschnittliches jährliches Bevölkerungswachstum in % |

Stadtbevölkerung in Prozent der Gesamtbevölkerung |

|

| 1981 | 1980 | 1981 | 1960/70 - 1970/80 | 1960 - 1981 | |

| Haiti | 300 | 23 | 54 | 1,6 1,7 | 16 28 |

| Bolivien | 600 | 63 | 51 | 2,4 2,6 | 24 45 |

| Honduras | 600 | 60 | 59 | 3,1 3,4 | 23 36 |

| El Salvador | 650 | 62 | 63 | 2,9 2,9 | 38 41 |

| Nicaragua | 860 | 90 | 57 | 2,6 3,9 | 41 54 |

| Kuba | 95 | 73 | 2,0 1,1 | 55 66 | |

| Guatemala | 1140 | 47 (1975) | 59 | 3,0 3,1 | 33 39 |

| Peru | 1170 | 80 | 58 | 2,9 2,6 | 46 66 |

| Ecuador | 1180 | 81 | 62 | 3,0 3,4 | 34 45 |

| Dominica. Rep. | 1260 | 67 | 62 | 2,9 3,0 | 30 52 |

| Kolumbien | 1380 | 81 | 63 | 3,0 1,9 | 48 64 |

| Costa Rica | 1430 | 90 | 73 | 3,4 2,8 | 37 44 |

| Paraguay | 84 | 65 | 2,6 2,6 | 36 40 | |

| Panama | 85 | 71 | 2,9 2,3 | 41 55 | |

| Brasilien | 76 | 64 | 2,8 2,1 | 46 68 | |

| Mexico | 83 | 66 | 3,3 3,1 | 51 67 | |

| Argentinien | 93 | 71 | 1,4 1,6 | 74 83 | |

| Chile | 88 (1975) | 68 | 2,1 1,7 | 68 81 | |

| Uruguay | 94 | 71 | 1,0 0,4 | 80 84 | |

| Venezuela | 82 | 68 | 3,4 3,4 | 67 84 | |

| USA | 99 | 75 | 1,3 1,0 | 70 77 | |

| BRD | 99 | 73 | 0,9 0,0 | 77 85 | |

| Japan | 99 | 77 | 1,0 1,1 | 62 79 | |

| Tschad | 15 | 43 | 1,9 2,0 | 7 19 | |

| Bangladesch | 26 | 48 | 2,5 2.6 | 5 12 |

Mat 17 Brasilien bleibt Entwicklungsland (1972)

„Die ,Reichen' (ein Prozent der Brasilianer) haben ihr Einkommen im letzten Jahrzehnt verdoppeln können; die ,Halb-Reichen' (vier Prozent) steigerten ihr Einkommen im gleichen Zeitraum um etwa 70 Prozent; der .Mittelstand' (15 Prozent der Bevölkerung) verbesserte sein Einkommen um 42 Prozent. Diese drei Schichten -insgesamt 19 Millionen Brasilianer -verbrauchten etwa 60 Prozent des Volkseinkommens. Die ärmeren Brasilianer - insgesamt 77 Millionen Menschen - müssen sich mit den restlichen 40 Prozent begnügen. Krasser: Die kleine Schar der Wohlhabendsten in Brasiliens Bevölkerung verdient mehr als die große Masse der Habenichtse insgesamt. Wenn man ihm mit solchen Zahlen kommt, wird [der brasilianische] Finanzminister Delfim Neto ungehalten: ,Sicher ist, daß 100 Prozent des Volkseinkommens unter 100 Prozent der Bevölkerung aufgeteilt werden. Die Proportionen sind nicht so wichtig, im Kapitalismus gibt es nun einmal Reiche und Arme' Und in der Hochburg des brasilianischen Wirtschaftswunders, in Säo Paulo, hat seit der Machtübernahme der Generale [seit 1964] die Kindersterblichkeit um 20 Prozent zugenommen."

Mat 18 Die Einkommensverteilung (1975)

„Die Angaben über Pro-Kopf-Einkommen stellen statistische Mittelwerte dar, sie zeigen jedoch nicht die überaus großen Einkommensunterschiede, die weniger in nationalen als vielmehr in regionalen und personellen Vergleichen zum Ausdruck kommen:

- In Lateinamerika erhielten 1966 die ärmsten 20% der Bevölkerung durchschnittlich ein 44mal kleineres Einkommen als die reichsten 5%. Mitte der sechziger Jahre war der Anteil am Volkseinkommen der ärmeren Hälfte der Bevölkerung in Argentinien 23%, Brasilien 20% und in Mexiko 15%.

- In einigen Ländern, insbesondere in Brasilien, hat sich die Einkommenskonzentration in den letzten 15 Jahren noch weiter verschärft:

- Die durchschnittlichen Einkommen im Agrarsektor sind zwei- bis dreimal niedriger als in den Städten (Ausnahme: Argentinien).

- Die Industrialisierung konzentriert sich auf die Hauptstadt und eine bis zwei kleinere Industriestädte: Mexiko City, Puebla, Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte, Santiago, Concep-cion, Lima, Callao.

- Große Unterschiede bestehen auch in den Städten: mehr als ein Viertel der Stadtbewohner Lateinamerikas lebt in Slums, in den Favelas in Rio, in den Jacales in Mexiko City, in den Villas Miserias in Buenos Aires oder in den Callampas in Santiago."

| 1960 | 1970* | 1960 | 1970* | |

| Anteil der reichsten 1% der Bevölkerung: | 12% | 18% | 28% | 30% |

| Anteil der reichsten 5% der Bevölkerung: | 27% | 36% | 44% | 50% |

| Anteil der ärmsten 80% am Volkseinkommen: | 46% | 37% | 35% | 27 |

(* verschiedene Berechnungen)

Arbeitsaufgaben:

- Die Angaben über die jeweiligen Anteile am Volkseinkommen schwanken etwas: Welche Tendenz ist für einen zehnjährigen Zeitraum abzulesen? (Mat. 17 und 18)

- Wie bewertest Du die Aussage des Finanzministers Neto? (Mat. 17)

- Versuche anhand Deines Geschichtsbuches oder der folgenden Seiten in diesem Buch herauszufinden, wie die Besitzverteilung im Agrarsektor aussieht!

Mat. 19

-

„Spanier und Portugiesen hatten den Feudalismus und den damit verbundenen Großgrundbesitz ihrer Heimatländer auch in Lateinamerika eingeführt. Da der Großgrundbesitz (die haziendas, in Brasilien die fazendas) von Generation zu Generation weiter vererbt wird, blieben neuen Siedlern und den im 19. Jahrhundert befreiten Sklaven nur kleine Gebiete landwirtschaftlich genutzten Bodens übrig. So entstanden neben den Latifundien (Großgrundbesitz) die Minifundien. Die ungleiche Bodenbesitzverteilung ist heute eines der wichtigsten Entwicklungshemmnisse in Lateinamerika."

Mat. 20

Mat. 21

- „Die ungleichen Bodenbesitzverhältnisse sind eine wesentlicheUrsache für die gewaltige

soziale Ungleichheit in Lateinamerika: In Kolumbien besitzen

Mat. 22

Mat. 23

Mat. 24

Mat. 25 Der Nordosten Brasiliens bleibt unterentwickelt

- „Es sind rund 30 Millionen Menschen, die im Nordosten in einem Gebiet wohnen, das mit 1,6 Millionen Quadratkilometern mehr als sechsmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Etwa 70% der ,Nordestinos' leben von der Landwirtschaft. In einem relativ fruchtbaren Küstenstreifen bauen vor allem Großgrundbesitzer Zucker und Kakao an. In einer Übergangszone zum gänzlich toten Sertäo werden in der sogenannten halbtrockenen Zone Baumwolle, Bohnen, Reis, Mais, Manioks und Zwiebeln angebaut. Es sind die mittelgroßen Betriebe dieser Übergangszone, die am meisten unter der etwa alle zehn Jahre wiederkehrenden Trockenheit leiden. Fachleute schätzen, daß die gnadenlose Sonne dieses Jahr mindestens die Hälfte der Anpflanzungen verbrannte . . .

Ganz besonders schlimm ist es um die Landarbeiter bestellt, von denen ohnehin nur ein Fünftel das ganze Jahr hindurch beschäftigt ist. Sie verdienen meist nur zwei Mark am Tag, wenn nicht noch weniger. Da es Arbeitskräfte mehr als genug gibt, brauchen sich die Großgrundbesitzer kaum um das vorgeschriebene Monatsgehalt von 90 Mark zu kümmern. Etwas Reis oder mit Wasser angerührtes Manio-kamehl und dazu bisweilen ein Stück Dörrfleisch - das ist denn auch - wenn der Regen nicht ausbleibt - bis heute das Standardgericht der Armen im Nordosten."

Arbeitsaufgabe:

Kontrolliere anhand eines Atlas, ob die Aussagen des Textes über das Klima in Nordost-Brasilien zutreffen.

Mat. 26

- „Eine sehr kleine Oberschicht kontrolliert den größten Teil des bebaubaren Bodens. Damit zwingt sie die ländlichen Massen, für sie zu arbeiten. Der Boden wird ineffizient genutzt: weite Gebiete werden extensiv bewirtschaftet oder liegen als Spekulationsgüter brach, ein geringer Teil wird von Kleinbauern in unzureichenden, zersplitterten Parzellen mit primitiven Methoden intensiv bewirtschaftet; die Mehrzahl der Bauern verfügt über keinen eigenen Boden und ist direkter Ausbeutung ausgeliefert, dazu ist sie oft unterbeschäftigt oder aber arbeitslos."

Mat. 27

Mat. 28 Brasiliens Erde soll künftig gerechter verteilt werden

- „In Brasilien ist die Verteilung des Landbesitzes nach wie vor eines der ungelösten Probleme. Trotz riesiger Flächen landwirtschaftlich nutzbaren Bodens hungern in dem flächenmäßig größten Staat Lateinamerikas Millionen von Menschen. Die meisten Kleinbauern besitzen viel zu kleine Parzellen, und die Landarbeiter haben in aller Regel überhaupt kein Land zur Verfügung, um sich und ihre Familien ausreichend ernähren zu können. Obwohl die seit März 1985 amtierende neue Zivilregierung eine Agrarreform in die Wege leitete, hat sich an diesen Verhältnissen bislang wenig geändert. Brasilien sei noch immer ein Land der Großgrundbesitzer, kritisierte jetzt die katholische Kirche, die die ungerechte Landverteilung in den Mittelpunkt ihrer am 12. Februar beginnenden diesjährigen ,Kampagne der Brüderlichkeit' stellt.

Heute sind 45,8 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in den Händen von 1,2 Prozent aller Landbesitzer. 50,4 Prozent der Landbesitzer müssen dagegen mit nur 2,4 Prozent des gesamten Landes auskommen. Schon die 20 Jahre lang regierenden Militärs hatten versprochen, Maßnahmen gegen die ungerechte Verteilung zu ergreifen. Ein unmittelbar nach dem Putsch erlassenes Landstatut, das die Nutzung des Bodens zugunsten des ganzen Volkes vorsah, existierte jedoch nur auf dem Papier. Der Großgrundbesitz vergrößerte sich von Jahr zu Jahr und wurde durch die Entscheidung der Regierungen für eine Ausweitung exportorientierter Monokulturen gefördert. Immer mehr Menschen wanderten in die Städte, weil sie auf dem Land keine Zukunft mehr sahen.

Als im vergangenen Jahr die Zivilregierung unter Jose Sarney eine Agrarreform ankündigte, wurde der Entwurf des Plans mit unterschiedlichem Echo aufgenommen. Großgrundbesitzer sprachen von .Kommunismus', während die Landarbeitergewerkschaft eine Festschreibung des Privateigentums fürchtete und keine Verbesserungen in ihrem Sinne erwartete. Die katholische und die evangelische Kirche begrüßten den Plan, nachdem sie sich seit Jahren für eine gerechtere Verteilung des Bodens eingesetzt hatten.

Die Zahl der von den Besitzern großer Ländereien verpflichteten Privatarmeen nahm zu. Gleichzeitig kam es immer häufiger zu Besetzungen brachliegenden Landes durch Landlose, die nicht länger auf eine Verwirklichung der Reformpläne warten wollten. Betroffen waren vor allem die Gebiete, in denen es schon in den Jahren zuvor Tote und Verletzte gegeben hatte. Als am 10. Oktoberr 1985 der ,Erste Nationalplan der Agrarreform' in Kraft gesetzt wurde, nannte er als ,Ziele und Absichten' die Erhöhung der Produktion von Grundnahrungsmitteln, die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf dem Land und die Förderung des sozialen Friedens. Statt sogenannter ,Minifundien\ die ihren Besitzern kein menschenwürdiges Leben erlauben, plante die Regierung die Schaffung wirtschaftlich sinnvoller Produktionseinheiten und deren Absicherung durch Ausbildung, technische Hilfe und Kredite für die Neusiedler, 1,4 Millionen Familien sollten bis zum Jahre 1989, wenn Sarneys Amtszeit endet, auf neuem Land angesiedelt werden.

Der Nationale Bauernverband - er vertritt vor allem die Interessen der Großgrundbesitzer - stimmte dem neuen Plan zu, der eine Verteilung von mehr als 400 Millionen Hektar Land vorsieht. Da jedoch wirtschaftlich genutztes Land nicht enteignet und bevorzugt zunächst staatliches Land verteilt werden soll, sah er die Latifundien nicht in Gefahr. Enttäuscht äußerten sich dagegen Sprecher der Landarbeiter, die ein Zurückweichen vor dem Druck der Großgrundbesitzer sahen, und der Landlosen, die den Plan als reaktionär' bezeichneten. Die katholische Kirche brachte jetzt zur ,Kampagne der Brüderlichkeit' eine Broschüre heraus, in der sie an die brennenden Landprobleme erinnert. Den 1,4 Millionen Familien von Kleinbauern und Landlosen, die die Regierung neu ansiedeln will, stellt sie die Zahl von zwölf Millionen Landarbeitern gegenüber, die gar kein Land besitzen. Die Regierung, so wird in der Broschüre kritisiert, zeige keinen Willen zu einer grundlegenden Änderung der Agrarpolitik, die für die Vertreibung vieler Kleinbauern verantwortlich sei.

Auch die indianische Urbevölkerung, so meinen die Bischöfe, dürfe bei der Diskussion der Landfrage nicht vergessen werden. Daß ein großer Teil ihrer Reservate noch immer nicht markiert und legalisiert sei, führe immer wieder zu blutigen Zusammenstößen mit Siedlern und setze die Geschichte der weißen Kolonisierung als eine ,Geschichte von Raub, Blut und Tod' fort.

Bei ihrer unter das Motto ,Gottes Erde, Land der Brüder' gestellten Kampagne will die katholische Kirche Flugblätter verteilen und das Thema in Fernseh- und Radiosendungen zur Sprache bringen. Wirkliche Verände rungen, so betonen ihre Vertreter, setzten eine nationale Mobilisierung' für die Unterstützung einer Landre form in allen Gesellschaftsbereichen und -schichten voraus." (epd)

Arbeitsaufgaben:

- Wem bringt die Landverteilung Vorteile, wem Nachteile?

- Beurteile die Chancen, die die wirtschaftlich unterschiedlich gestellten Gruppen zur Durchsetzung ihrer Interessen haben!

- Handelt es sich um ein rein wirtschaftliches Problem?

- Wieso ist die Bodenbesitzverteilung ein „Entwicklungshemmnis"?

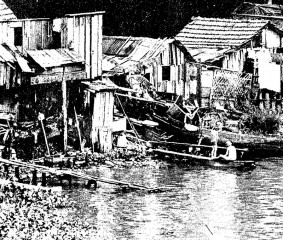

C. Leben in der Favela

Mädchen und Frauen müssen als Dienstmädchen arbeiten, um ihr Überleben zu sichern. Nicht selten sind sie dabei rassistischen Verhaltensweisen ihrer Arbeitgeber ausgesetzt. Dadurch können sie kaum ein richtiges Selbstwertgefühl aufbauen, zumal sie vom Land in die „große" Stadt gekommen sind. Zusätzlich zur extremen wirtschaftlichen Ausbeutung sind Dienstmädchen noch der menschenverachtenden sexuellen Ausbeutung (Vergewaltigung) unterworfen. Das Dienstmädchendasein bedeutet also weniger Beruf als vielmehr den Zwang, sein Leben in fremdbestimmter Weise zu führen. Auch wenn einzelne Arbeitgeber die Dienstmädchen menschenwürdig behandeln, werden dadurch nicht allgemeine Strukturen aufgehoben, die individuelle Willkür möglich machen. Der Verlust der Anstellung zöge ein Leben in der Favela (Elendsviertel) und/oder als Prostituierte nach sich.

Mat. 29 Das Leben des Luis Hernandez

-

Notizen aus einem Elendsviertel in Bogota (Kolumbien)

„Der Mann stand vor seiner Blechhütte im elendsten der Elendsviertel der kolumbianischen Hauptstadt Bogota: in Las Colinas. Der Nieselregen, der die Löcher und Ruinen der lehmigen Straße mit schmutzigem Wasser füllte, störte ihn nicht. Er schaute uns an. Erst als wir ihm eine Zigarette anboten, grüßte er uns. Wir haben dann sehr lange mit ihm gesprochen. Genau einen Vormittag lang. Er hatte uns in seine Hütte eingeladen, stellte uns seiner Frau vor und dem größten Teil seiner zahlreichen Kinder. Kurz, er präsentierte uns in wenigen Stunden einen wahren Alptraum menschlicher Existenz: das Leben einer Familie in einem Elendsviertel.

Luis Hernandez war 43 Jahre alt und lebte seit 12 Jahren in Las Colinas. Als er dorthin gekommen war, hatte er es für einen Zwischenaufenthalt gehalten, für eine vorübergehende Wegmarke zwischen seinem kümmerlichen Leben als Kleinbauer in den kolumbianischen Anden und dem erhofften Arbeitsplatz in der großen Stadt, von der sie sich in den Bergen Wunderdinge erzählt hatten. Vor 12 Jahren war er noch jung gewesen und voller Energie. Seine zwei Kinder - ein Mädchen und ein Junge - sollten es einmal besser haben und nicht auf drei Hektar Land einer hoffnungslosen Zukunft entgegendämmern. So hatte er denn seine Blechhütte gebaut, um seiner kleinen Familie fürs erste eine Unterkunft zu verschaffen, und war denn in Bogota auf Arbeitssuche gegangen, mit nichts anderem ausgerüstet als seinem Fleiß, seinem Willen zur Arbeit und seiner Energie. Von da an ging's bergab.

,Drei Monate hindurch', so erzählte er uns, ,bin ich Morgen für Morgen losgezogen, von Firma zu Firma, und habe nach Arbeit gefragt. Wenn ich Glück hatte, bekam ich eine Aushilfsarbeit für einen Tag und erhielt am Abend fünf oder sechs Pesos (etwa 1,50 DM). Eine feste Anstellung erreichte ich nie. Die Kinder hatten Hunger. Meine Frau zog deswegen mit ihnen in die reichen Villenviertel, sammelte in den Abfalltonnen alle möglichen Dinge, die man vielleicht noch bei einem Lumpenhändler verkaufen konnte. Manchmal durfte sie auch die Wäsche der reichen Leute waschen und erhielt dann für die Kinder ein Mittagessen. Oder sogar ein paar Pesos. Wenn sie abends nach Hause kamen, wußten wir nicht, ob wir am nächsten Tag wieder etwas zu essen haben würden.' Es dauerte nicht lange, da erwarteten die Hernandez ihr drittes Kind. Während der letzten Wochen der Schwangerschaft konnte die Frau nicht mehr in die Villenviertel gehen. Das zehrte die letzten Ersparnisse auf, die Luis Hernandez aus der Zeit seiner bäuerlichen Vergangenheit in die Gegenwart von Bogota hinübergerettet hatte. Als das Kind geboren war, waren die Hernandez völlig ohne Mittel. Luis hatte zwar in den Wochen vorher einen kleinen regelmäßigen Verdienst als Losverkäufer der Staatlichen Lotterie gehabt. Nach der Geburt jedoch mußte er seine Frau pflegen und die größeren Kinder wenigstens notdürftig versorgen. Nach einer Woche ging er wieder in die Stadt, um weiter Lose zu verkaufen. Seinen Platz hatte aber längst ein anderer eingenommen. .Hätte ich einen Arzt bezahlen können', so sagte uns Luis, ,wäre das nicht passiert.'

Drei Jahre später, die Kinderzahl der Familie Hernandez hatte sich auf fünf vergrößert, gelang es Luis zum erstenmal, eine feste Anstellung zu finden. Eine große Autoreparaturwerkstätte hielt ihn für geeignet, jeden Abend die Hallen von Ölresten und Schmutz zu säubern. Für acht Stunden einsamer Arbeit gab es einen Tageslohn von 26 Pesos (sechs Mark). Luis war glücklich. Endlich konnten er und seine Familie sicher sein, für den nächsten Tag genug Zugeid zu haben. Dieses Glück dauerte aber nur wenige Monate. Als er eines Abends eine Drehbank säubern wollte, übersah er ein unsachgemäß abgelegtes schweres Werkstück. Es fiel herunter und zerschmetterte seinen Fuß, zerschmetterte alles, was er an Hoffnungen aufgebaut hatte. Mehr als ein halbes Jahr lag er in seiner Hütte, ohne ärztliche Pflege, bis der Fuß in etwa verheilt war. Eines war sicher: Er würde immer ein Krüppel bleiben. Seine Frau mußte den Lebensunterhalt für ihn und die Familie bestreiten. Der Rest ist schnell erzählt. Etwa anderthalb Jahre [später]. . . stellt Louis fest, welche Anstellung seine Frau gefunden hatte. Sie hatte genügend Geld mit nach Hause gebracht, war aber sonst nicht sehr mitteilsam gewesen. Die Frau des Luis Hernandez war zur Dirne geworden, um ihren Mann und ihre Kinder zu ernähren. Die Frau eines Bauern und jetzigen Slumbewohners verkaufte sich für zwei Pesos, sprich: fünfzig Pfennig . . . Luis machte in unserem Gespräch keinen Hehl daraus, daß seine älteste Tochter den gleichen Weg gegangen sei, weil seine Frau wegen ihres Alters nun nicht mehr genug Geld verdienen konnte. Immerhin mußten jetzt vierzehn Kinder ernährt werden. ,Das ist das Leben in Las Colinas, Senores,' sagte Luis Hernandez ohne Erregung, resigniert, verbittert. Und wies auf den einen kleinen Raum, in dem die sechzehnköpfige Familie hauste. Sechs Kinder schliefen in einem Bett. Warum wird das hier so ausführlich geschildert? Weil das Schicksal des Luis Hernandez und seiner Familie in millionenfacher Form in Asien, Afrika und in anderen Ländern Lateinamerikas zum normalsten Alltag gehört."

Mat. 30 Die Landflucht vergrößert die Unterentwicklung

- (. . .) „Um einen Arbeitsplatz (zu niedrigstem Lohn) zu erhalten, ziehen die Menschen in die Stadt, und selten gibt es ein Zurück. Der Anteil der Slumbewohner wächst im Verhältnis zur städtischen Gesamtbevölkerung in übergroßem Maß. Der Anteil der Slumsbewohner stieg in Rio in 13 Jahren von 20% auf 33%, in Lima in einem noch kürzerem Zeitraum von 9% auf 50%. (. . .) Die Landflucht bewirkt gleichzeitig eine Verelendung der Dörfer, aus denen die Landflüchtigen kommen. Weil die jungen und arbeitsfähigen Leute wegziehen, zerfallen die Dorfgemeinschaften.

Die Prognostiker glauben, daß bis zum Jahre 2000 über 50% der gesamten Bevölkerung der Dritt-Welt-Länder in Städten leben wird, wenn dann aber nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden sind, und wenn die Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten schlechter wird, stellt sich die dringende Frage wie die Menschen in diesen Städten überleben können"

Mat. 31

| Städt. Bevölkerung | in % der Gesamtbevölkerung | |

| 1960 | 1981 | |

| Bolivien Mexico Chile Brasilien Peru |

24 51 68 46 46 |

45 67 81 68 66 |

Mat. 32

Mat. 33

- Carolina Maria de Jesus aus Säo Paulo (Brasilien) schreibt in ihrem Tagebuch:

(. . .) „Führen muß, wer dazu fähig ist. Wer mit dem Volk Mitleid hat und sein Freund ist. Unser Land regieren diejenigen, die Geld haben, die nicht wissen was Hunger, Schmerz und die Not der Armen ist. Wenn die Mehrheit sich auflehnt, was kann dann die Minderheit tun? Ich stehe auf der Seite der Armen; er ist der Arm. Ein schlechtgenährter Arm. Wir müssen das Land von den Politikern befreien, die alles zusammenraffen. Gestern aß ich die Nudeln aus dem Abfall und hatte Angst zu sterben, weil ich 1953 bei Zinho Alteisen verkaufte. Da war ein hübscher kleiner Neger. Er verkaufte bei Zinho Alteisen. Er war jung und sagte, die Alten müßten Papier sammeln. Eines Tages wollte ich Alteisen verkaufen und hielt mich in der Avenida Born Jardim auf. Im großen Abfallhaufen, wie die Stelle genannt wird. Die Leute von der Straßenreinigung hatten Fleisch in den Abfallhaufen geworfen. Er suchte ein paar Stücke heraus und sagte zu mir: ,Nimm mit, Carolina. Das kann man essen.' Er gab mir ein paar Stücke. Um ihm nicht weh zu tun, nahm ich sie an. Ich versuchte ihn zu überreden, das Fleisch nicht zu essen. Er sollte die von den Mäusen angenagten alten Brötchen essen. Er lehnte ab. Seit zwei Tagen habe er nichts gegessen. Er zündete ein Feuer an und briet das Fleisch. Der Hunger war so groß, daß er nicht darauf warten konnte, bis das Fleisch gebraten war. Er wärmte es und aß. Um das Schauspiel nicht sehen zu müssen, ging ich fort und dachte: tu so, als ob du das nicht gesehen hast. Das kann nicht wahr sein in einem so fruchtbaren Land wie dem meinigen. Ich lehnte mich gegen den sogenannten Sozialdienst auf, von dem man behauptet, daß er geschaffen worden ist, um die Entgleisten wieder auf das richtige Geleise zu bringen, aber der von dem traurigen Dasein der am Rande lebenden keine Kenntnis nimmt. Ich verkaufte bei Zinho das Alteisen und kehrte zu dem Hintergarten Sao Paulos, der Favela, zurück. Am nächsten Tag war der kleine Neger tot. Seine Zehen waren gespreizt. 20 Zentimeter weit. Er war geschwollen, als sei er aus Gummi. Die Zehen ähnelten einem Fächer. Er hatte keine Papiere bei sich. Er wurde als Unbekannter begraben. Niemand bemühte sich, seinen Namen zu erfahren. Wer am Rande des Daseins lebt, hat keinen Namen.

(. . .) Alle vier Jahre wechseln die Politiker, und nie lösen sie die Frage des Hungers, der seinen Hauptsitz in den Favelas hat und seine Filialen in den Häusern der Arbeiter. (. . .) Als ich Wasser holte, sah ich, daß eine Unglückliche neben dem Wasserhahn zusammengebrochen war, weil sie gestern ohne Abendessen zu Bett gegangen ist. Sie ist unterernährt. Die Ärzte, die in der Politik stecken, wissen davon.

(...) Jetzt gehe ich zu Dona Julita, um bei ihr zu arbeiten. Auf dem Wege habe ich Papier gesammelt. Senhor Samuel hat es gewogen. Ich erhielt zwölf Cruzeiros. Ich ging die Avenida Tiradentes hinauf und sammelte Papier. Ich kam in der Rua Frei Antonio Santana de Galväo 17 an, um bei Dona Julita zu arbeiten. Sie sagte, ich solle mich hinsichtlich der Männer keinen Illusionen hingeben, ich könne dabei noch ein Kind bekommen, und die Männer trügen nicht dazu bei, das Kind großzuziehen. Ich lächelte und dachte: was die Männer anbelangt, habe ich bittere Erfahrungen gemacht. Ich bin in der Reife, einer Lebensphase, in der die Vernunft schon Wurzeln geschlagen hat. Ich fand im Abfall einen cara*, (* Eine Art Süßkartoffel) eine Patate und eine Kartoffel. Als ich in der Pavela ankam, nagten meine Kinder an einem Stück harten Brots. Ich dachte: um dieses Brot essen zu können, müßten sie elektrische Zähne haben."

Mat. 34

Mat. 35

- Carolina fährt fort:

„Der Fischmann, Senhor Antonio Lira, ist gekommen und hat mir ein paar Fische geschenkt. Ich will das Mittagessen kochen. Die Frauen sind fortgegangen und haben mich für heute in Ruhe gelassen. Ihr Schauspiel haben sie schon gegeben. Meine Tür ist gegenwärtig die Bühne. Alle Kinder werfen Steine, aber meine Kinder sind die Sündenböcke. Sie spielen darauf an, daß ich nicht verheiratet bin. Aber ich bin glücklicher als sie. Sie haben einen Mann. Aber sie sind gezwungen, um Almosen zu betteln. Sie werden von Wohltätigkeitsvereinen ernährt. Meine Kinder ernähren sich nicht von dem Brot der Kirche. Ich fasse jede Arbeit an, um sie zu ernähren. Und die anderen müssen betteln und kriegen noch Prügel obendrauf."

Mat. 36

Mat. 37

- Noch einmal Carolina:

(. . .) „Ich wohne in der Favela. Aber, so Gott mir hilft, werde ich hier ausziehen. Ich hoffe, daß die Politiker die Favelas aufheben. Es gibt Leute, die in ihrem Lebensmilieu verharren und Tapferkeit zur Schau tragen, um die Schwachen einzuschüchtern. Es gibt Familien mit fünf Kindern, und die Alte läuft den ganzen Tag herum und bettelt. Es gibt Frauen, deren Männer erkranken und die, bei allem Leid, das die Krankheit mit sich bringt, den Haushalt aufrechterhalten. Und wenn die Männer sehen, daß die Frauen den Haushalt aufrechterhalten, werden sie nie wieder gesund."

Mat. 38 Mat. 39

Mat. 40 Notizen:

1983 hatten 40 Millionen von 120 Millionen Brasilianern/Brasilianerinnen keinen Stromanschluß im Haus, 55 Millionen kein Trinkwasser.

In Rocinha, einer von dreihundert Favelas in Rio de Janeiro, in der 100000 Menschen leben, hatten 1983 90% der Jugendlichen keinen Zugang zur Schule.

Mat. 41

- Zum letzten Mal Carolina:

(. . .) „Ich habe Vera Milch gegeben. Die Milch ist eine Sonderausgabe und belastet meine magere Börse. Ich habe Vera zu Bett gelegt und bin aus dem Hause gegangen. Ich war so nervös! Ich glaube, wenn ich auf einem Schlachtfeld wäre, würde niemand lebend davonkommen. Ich dachte an die Wäsche, die gewaschen werden muß. An Vera. Und wenn die Krankheit sich verschlimmern würde? Ich kann nicht mit ihrem Vater rechnen. Er kennt Vera nicht. Und Vera kennt ihn auch nicht. Alles in meinem Leben ist phantastisch. Väter kennen die Kinder nicht; Kinder kennen die Väter nicht.

(. . .) Auf den Straßen lag kein Papier. Und ich wollte Vera ein Paar Schuhe kaufen . . . Ich sammelte weiter Papier. Ich bekam 41 Cruzeiros. Ich dachte an Vera, die schimpfen und weinen würde. Wenn sie kein Schuhzeug hat, klagt sie, daß sie nicht arm sein mag. Ich denke: Das Elend bringt sogar die Kinder in Aufruhr . . ."

Mat. 42

Mat. 43

- Marina Perez aus Lima (Peru):

„Ich habe vier Kinder: 9, 6, 4 und 2 Jahre alt. (Die zwei Jüngsten stehen auf dem Fußboden, von oben bis unten mit Süßkartoffeln beschmiert, die sie die ganze Zeit für die beiden schält.) Ja, ich bekam den Ältesten, als ich 14 Jahre alt war. Er fängt gerade mit dem Sechsjährigen in der Schule an. Der Vater der beiden hat erst jetzt die Geburtsscheine unterschrieben, darum konnte der Junge nicht eher zur Schule. Auch muß man eine Schuluniform haben, und das ist natürlich nicht drin. In dieser Woche durften sie nicht zur Schule, weil sie keine Schuhe und keine Schreibhefte hatten. Mit ihrem Vater ist nicht viel los, sonst hätte er für seine Familie gesorgt. Er arbeitet mit Müll und Abfällen; verdient gut, 280 Mark im Monat. Aber er wohnt nicht hier, kommt nur, wenn er blau ist. Dann wasche ich seine Kleider. Er ist nicht der Vater aller Kinder, aber er hat für die beiden Ältesten unterschrieben und versprochen, es auch für die beiden Jüngsten zu tun. Es wäre schön, wenn der Älteste auf der Schule bleiben dürfte, er will Arzt werden. Diesen Sommer arbeitete er als Knecht im Garten einer reichen Dame. Anfangs waren wir unruhig, als er nicht bezahlt bekam. Aber als er aufhörte, bekam er 42 Mark, und wir konnten zwei Schweine für 25 Mark das Stück kaufen. Sie laufen draußen vorm Haus im Sand herum. Der Bengel will, daß wir sie essen, aber die müssen natürlich verkauft werden."

Arbeitsaufgaben:

- Was erwarten die Leute vom Land von der Stadt? Was erwartet sie

- Stelle Dir vor, in Deiner Wohnung gäbe es - wie in den Favelas -keinen Strom- und Trinkwasseranschluß: Was würde sich ändern?

- Warum haben die meisten Jugendlichen in den Favelas keinen Zugang zur Schule?

- Welche Chance haben die Bewohner, das Elendsviertel zu verlassen?

- Wie ist das Verhältnis zwischen Favelabewohnern und Herrschenden?

- Welche Verantwortung und welche Belastungen tragen die Mütter für die Kinder? Welche die Väter?

- Beschreibe das Verhältnis der Elternteile zueinander, wie es sich aus den Texten herauslesen läßt!

Mat. 44 Zur Prostitution:

-

„In Lateinamerika gehört die Prostitution zu den wichtigsten Einkommensmöglichkeiten für Frauen. So beträgt z. B. in Brasilien die statistisch ausgewiesene Anzahl erwerbstätiger Frauen etwa sechs Millionen, während die Anzahl der Prostituierten auf über eine Million geschätzt wird. Diese Angaben sind zwar sehr ungenau, lassen jedoch erahnen, welch auswegloser Situation viele lateinamerikanische Frauen gegenüberstehen, wenn sie auf einen eigenen Erwerb angewiesen sind. Erschwerend kommt hinzu, daß die wichtigste Berufsmöglichkeit für Frauen, nämlich die Stellung als Hausmädchen, in vielen Fällen einer Einbahnstraße in die Prostitution gleichkommt. Losgelöst von ihrer Familie lebt die Hausangestellte bei ihrer Herrschaft, wird aufs höchste ausgenutzt und ist sexuellem Mißbrauch durch den Hausherrn und dessen Söhnen schutzlos preisgegeben.

Wird sie schwanger oder führt ihr sexueller Mißbrauch zu Konflikten in der Familie des Hausherrn, steht sie auf der Straße und ist nach den Moralbegriffen des Machismo bereits zur ,Hure' gestempelt. Die Prostitution bleibt dann meist einziger Ausweg, das Überleben zu sichern."

Mat. 45

Befragung von Prostituierten in Maciel in Salvador (Brasilien):

| Bildungsniveau der Prostituierten % | Analphabeten | 44,0 |

| Ohne Volksschulabschluß | 41,8 | |

| Mit Volksschulabschluß | 9,7 | |

| Ohne Angaben | 4,5 | |

| Frühere Beschäftigung in % | Hausangestellte | 56,0 |

| Verkäuferin | 11,2 | |

| Schülerin | 12,7 | |

| Andre | 20,1 |

Arbeitsaufgabe:

Überlege Dir die Gründe für den hohen Anteil der Prostituierten, die vormals Hausangestellte waren!