»Je allgemeiner, je individueller»

Bettina von Arnim in Goethes Briefwechsel

mit einem Kinde

Wie in einem »Spiegel, in dem alles so zauberisch wieder scheint, was ich erlebe», treten Bettina und alle Gestalten, die bedeutungsvoll für sie waren, in ihren Büchern auf. Clemens Brentanos Frühlingskranz, Die Günderode, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde und Ilias Pamphil'ms und die Ambrosia sind Briefbände, hinter deren kunstvoll-wirrer Fülle von Bildern und Einfällen sich ein Plan des Buches nur selten deutlich abzeichnet. Bettina schrieb sie im Alter und benutzte dabei die eigenen Briefe und die ihrer Korrespondenten, die sie aber fast immer umdichtete, kürzte, erweiterte und durch fingierte Briefe ergänzte. Die Erzählung in Briefen bedeutete für sie nicht eine epische Technik, die — wie im traditionellen Briefroman — erfundene Handlungen aus der Perspektive eines Brief Schreibers darstellt, sondern diese Bücher verklären poetisch eine Wirklichkeit, die Bettina selber schon poetisch zu leben suchte.

Der Brief war für Bettina von Arnim ein vollkommenes Mittel, das eigene rastlose und sprunghafte Temperament auszudrücken. Die Berufung aufs eigene Ich, die Improvisation der Themen, der Wechsel der Bilder, das alles ist im Brief erlaubt und gibt ihm den Reiz des Kapriziösen. Aber auch wenn es sich statt um Bilder, Gefühle und Erinnerungen um Gedanken, Begriffe und Definitionen handelt, verhält sich Bettina nicht anders. Wie unverwechselbar sind noch so abstrakt klingende Sätze wie diese: »Die Philosophie ist Symbol der Leidenschaft zwischen Gott und dem Menschen. Die Liebe ist eine Metamorphose der Gottheit. Jeder Gedanke ist die Blüte einer Pflanze; was ist dann aber ihre Frucht? — Die Wirkung auf unser Inneres ist ihre Frucht . . . .» Ein Begriff vertauscht sich mit dem nächsten, ohne daß in der Abfolge eine Logik sichtbar würde oder werden sollte. Die Begriffsbestimmungen, vielfach aufeinander getürmt, werden zu ihrem Gegenteil, zur Unbestimmtheit, in der nichts festgelegt ist. »Das Höchste, was die Wahrheit vermag, ist, sich auflösen in höhere Wahrheit; — ja, sie sagt Nein!»

Was für Bettinas Schriften gilt, ist erst recht für ihr Leben bezeugt: unaufhörliche Bewegung, immer im Gegensatz zu sich selber und zu anderen. Auf ein unbefriedetes Herz, das sich nirgendwo und überall zu Hause fühlt, weist allein schon der ständige Ortswechsel hin, diese Reisewut, die ein Erbteil fast aller Brentanos war, aber sich Bettinas besonders bemächtigte. Bald lauscht das »Sternen- und Götterkind» — Bettina hat für die Verbreitung dieses Goetheschen Komplimentes gesorgt — in Frankfurt zu Füßen der Frau Rath Goethe den Erzählungen der mütterlichen Freundin, bald plant sie mit der Schwester Lulu in Kassel eine Reise nach Berlin — in Männerkleidern. Eben noch hing sie auf dem Brentanoschen Landgut zu Winkel im Rheingau auf mitternächtlichen Spaziergängen melancholischen Gedanken nach, wenige Tage später, und sie bringt auf dem Starn-berger See aus Zorn und Mutwillen das Boot der Familie Jacobi fast zum Kentern und trommelt ihrem Münchener Gesangslehrer, dem »alten kolossalen Kapellmeister Winter», mit der Notenrolle auf den Kopf. Schlangenbad im Taunus wechselt mit Karlsbad in Böhmen, Teplitz mit Brückenau, Wien mit Prag, Berlin — zusammen mit dem Gut Wiepersdorf ihr späterer Wohnsitz — mit Frankfurt und Marburg. Wilhelm von Humboldt bescheinigt ihr: »Solche Lebhaftigkeit, solche Gedanken- und Körpersprünge (denn sie sitzt bald auf der Erde, bald auf dem Ofen), so viel Geist und so viel Narrheit ist unerhört.» Bettina weiß den Schüchternsten anzuziehen und den Gutwilligsten abzustoßen, sie ist die stillste und die lauteste, die verträumteste und die bizarrste, die feinfühligste und die taktloseste, ein Engel und ein Irrwisch. Wie vielfältig noch das Bild der Greisin! Bettina, die Cholerakranke pflegt, Bettina, die Bücher schreibt, um ihr eigenes Goethedenkmal verwirklichen zu können, Bettma, die in ihrem Berliner Salon dem Geiger Joachim lauscht, Bettina, die gegen die Todesstrafe kämpft, Denkschriften an Friedrich Wilhelm IV. richtet und Statistiken über die sozialen Verhältnisse der schlesischen Weber anlegen läßt.

»Zum Tempeldienst bin ich geboren», schrieb Bettina von Arnim in Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. In der Tat waren dem »Tempeldienst», der enthusiastischen Verehrung der Großen, aber auch der Scharlatane ihrer Zeit viele Jahre ihres Lebens gewidmet, und auch die Ehe mit Achim von Arnim, der sechs Kinder entsprossen, nahm diesen überschwenglichen Reverenzen nichts von ihrer fast dithyrambischen Färbung. Der Bruder Clemens, der greise Jacobi, der Dichter Tieck, Beethoven, der Fürst Pückler erfuhren die stürmischen Huldigungen Bettinas. Aber vor allem zu Goethe entwickelte sich ein Verhältnis, das ihre ganze Leidenschaftlichkeit wachrief — und die ganze Kraft ihrer Phantasie zu stilisieren, Tatsächliches durch Vermutetes, Fakten durch Glauben zu ersetzen. Die Beziehung zu Goethe ging auf die Jahre zurück, in denen Bettma, Waisenkind seit 1797, aus der Klosterschule zu Fritzlar zur Großmutter La Roche nach Offenbach gezogen war und die Jugendbriefe Goethes an ihre Mutter Maximiliane gelesen hatte; sie dauerte, für Bettina wenigstens, über alle Verstimmungen hinweg bis zu Goethes Tod.

Die »genialste, geistreichste, interessanteste Frau in ganz Deutschland», wie Eckermann sie pries, hat zeit ihres Lebens heftige Kritik erfahren, und gerade von denen, vor die sie mit dem ganzen Überschwang ihrer Verehrung trat. Der Lieblingsbruder Clemens, zum gläubigen Katholiken geworden, schreibt 1824 nach einem Wiedersehen mit der Schwester, er fühle sich »sehr traurig in der Nähe dieses großartigsten, reichstbegabten, einfachsten, krausesten Geschöpfes» und ihrem »steten Reden, Singen, Urteilen, Scherzen, Fühlen, Helfen, Bilden, Zeichnen, Modellieren, alles in Beschlag nehmen und mit Taschenspielerfertigkeit sich alle und jede platte Umgebung gewalttätigen». Und Goethes negative Urteile über Bettina reichen bis zu jenem, in dem er die Arnims schlechtweg als »Tollhäusler» bezeichnet.

Bettina nahm diese Kränkungen und Abweisungen, so sehr sie trafen und verletzten, mit staunenswerter Geduld hin. »Soll ich klagen, wenn Du nicht wieder liebst», fragt sie in Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, »Ist dies Feuer nicht in mir und wärmt mich? Und ist sie nicht allumfassende Seligkeit, diese innere Glut?» Ihre Liebe genügt sich selber, ohne nach Erfüllung oder Erfüllbarkeit zu fragen. »Es sucht jeder in der Liebe nur sich, und es ist der höchste Gewinn, sich in ihr zu finden», und: »Du liebst in dem Geliebten nur den eigenen Gewinn.» Liebe als Selbstbestätigung und -Verklärung, Exzentrik, weil es außerhalb des eigenen Ichs nicht Halt und Widerpart gibt, der Zwang, aus sich selber bestreiten zu müssen, was die Welt versagt — das scheint der bittere Preis zu sein für den Zauber dieser zierlichen Person mit den glühenden Augen und den schwarzen Locken, der dunkle Grund, vor dem sich dieses Feuerwerk von Obermut und Witz, von leicht entzündbarer Begeisterung und pathetischer Gefühlskraft entfalten konnte.

Bettina Brentano an Peter Anton Brentano

Lieber Papa! Nix — die Link (da war eine Hand mit der Feder gezeichnet) durch den Jabot gewitscht auf dem Papa sein Herz, die Recht (wieder eine Hand gemalt) um den Papa sein Hals. Wenn ich keine Hand hab, kann ich nit schreiben.

Ihre liebe Tochter Bettine

Fritzlar 1796 am 4ten April

- Bettina veröffentlicht diesen Brief in ihrem Briefband »Die Günderode»; dort teilt ihn ihr die Freundin mit, die zufallig von ihm erfahren hatte. Wenn die Angaben stimmen, hat Bettina diese Zeilen an ihrem 11. Geburtstag aus der Klosterschule Fritzlar an ihren Vater, den Frankfurter Kaufmann Peter Anton Brentano, geschrieben.

Bettina von Arnim

Die Klosterbeere

Hier oben am Berg wachsen wilde Stachelbeeren, bei uns heißen sie Klosterbeeren, als ich noch im Kloster war, blieb ich oft bei so einem Strauch an der Kirchmauer stehen und besann mich, warum sie Klosterbeeren heißen. Ich könnt' in die Frucht hineinsehen, wie sie, von der Sonne durchsichtig gereift, kleine Zellen bildete mit Bogenfensterchen, in deren jedem ein Korn sich hält, darunter dacht' ich mir Nönnchen, die hier im nährenden Element wie in wohnlicher Herberg' für ein späteres Leben reiften. Ein Kloster dacht' ich mir wie eine Frucht, die für die Gottheit reife; — da halt' ich Betrachtungen, wie ein Kind hat, die waren zum Lachen. Ich sah mit an, wie auf der Glocke Zeichen noch vor Sonnenaufgang die Nönnchen in kirchlichem Beruf zusammenströmten, dann wieder auseinanderrennten, jedes in eigener Zelle eigener Betrachtung überlassen, oder in dunkler Nacht im langen Chormantel in Prozession zum Kapitelsaal wallten, Konzilium hielten, psalmierten, Responsalien herlasen, alles auf Latein, wovon sie nichts verstanden, so dumpf sangen, so matt waren; — und ich dacht': wie sauer ist doch die Klosterbeere und wie unschmackhaft; aus der Frucht wird nichts, sie fällt unreif ab. — Wenn sie aber in ihren häuslichen und Feldangelegenheiten umherschwirrten, ihre Ernten eintaten, Keller und Speisegewölbe besorgten, da waren sie fix und plauderten emsig, sie teilten ihr Einkommen ein, ihre Gehöfte zu vergrößern, bauten Scheunen und Ställe, da wußten sie guten Rat. — In solchen sonnigen Tagen, wo sie die Äpfel und Birnen von den Bäumen schüttelten, die Bienenschwärme einfingen, da war aufgeregt Leben, den Laienschwestern beizustehen, wenn in blauer Frühlingsluft die frisch gewaschenen Schleier flatterten; da nahmen wir Zöglinge uns mit den jüngeren Nonnen bei den Händen und schlüpften tanzend zwischen den luftgetragenen nassen Schleiern durch und hatten unsere Lust, wenn sie herabflogen in den Sand, dann hielten wir sie gespannt unter den Strahl des Springbrunnens und spülten sie wieder rein und kletterten einander auf die Schulter, sie wieder aufzuhängen. Am schönsten war's bei der Hopfenernte, erst die Freude, die bewuchteten Stangen niederzuwerfen und ihre duftende Ranken loszumachen, die wir aneinander gehängt auf der Schulter aus dem Meiergarten herübertrugen ins Kloster; so kamen wir in langen Zügen von dem Ufer der Eder herüber quer über die Bergstraße gezogen, zu Zwan-zigen in einem langen Hopfengewinde verflochten; hätte es einer gesehen, ihn hätte der Übermut, das Lachen und Jauchzen, mit dem wir, unserer Ernte leichte Bürde schleppend, diesen einsamen Waldwinkel durchhallten, freudig überrascht; er hätt' gedacht, hier sei lebendig Leben, hier in der tiefen Einsamkeit, wo die Glocke jedes Ungewohnte im Lebensgang streng abwies. —

Kamen wir im Kloster an, da saßen die Nönnchen in der Vorhalle auf Schemeln umher. Wir zogen unser langes Ge-wind von Schoß zu Schoß und hockten auf der Erde, den Hopfen zu pflücken, und zogen die geteilten Ranken durcheinander wie den Aufzug eines künstlichen Gewebes. Da war der Kreuzgang voll Spinnen und Käfer, die an den weißen Wänden hinaufliefen, und die Raupen krochen langsam hinter die schwarzen Bilderrahmen der Ordensheiligen, dort sich früher einzusargen, als wohl im Freien war' geschehen; weil's einmal nicht anders sein könnt', ihr Blütenrevier war eingerissen. In freier Luft geboren, waren sie hier mit ihren verwelkten Nahrungszweigen eingesperrt worden. Ich habe sie da hängen sehen, in Reihen hinter Bildern, Betaltar und Knieschemel; ich fühlte sie an, sie regten sich in meiner Hand so rasch und kräftig und wollten sich wehren. — »Stör' mich nicht, bis ich mit unberührtem Flügelschmelz bald in der Luft kann tanzen», so spricht die eingesponnene Raupe in meiner Hand die Milde an; bald wird sie starr und kann nicht mehr ein Lebenszeichen geben, ihre göttliche Vorsehung ist das Ungefähr, das sie bewacht, damit sie unberührt bleibe vom Spinnenbesen der Laienschwester. So überwintert sie im enggefügten Sarg, den sie im Frühling sprengt, dann klettre ich auf die Leiter zur hohen Fensterluke und öffne ihr den Weg zur Freiheit — da tanzt sie hin beflügelt — an mir vorüber hinaus ins Meer der Lüfte.

Auch ihr, Nönnchen, die ihr starr in eurer Klause euch nicht mehr dreht und wendet, dem Leben abgestorben, nichts mehr auf Erden vorhabt als mit gefaltenen Händen die Paternosterkugel drehn, wenn ihr die Hülle sprengt, dann werdet ihr ins Meer der Freiheit wieder fliegen. — Ach fliegen! — Was wird dann einst noch aus dem Sommervogel werden, der schon beschwingt das Licht der Welt erblickt? — Und der Mensch, der Gedankenpfeile schnellt von straff-gespannter Sehne in die Ewigkeit, hat keine Flügel! — Fliegen! — himmlische Kraft, die nur der Genius übt!

Ich komme mir wie schon eingesponnen vor! Was habe ich vor auf Erden, was nicht könnt' ungeschehen bleiben? — Wie traurig! — Der Frühling haucht die Fluren an, und alle Knöspchen brechen auf. — Was hab' ich gedacht oder getan, was mich zur Blüte hätt' verwandelt, hervor ans Licht die braune Alltagshülle mit Farbenglanz zu sprengen. — Schon sieben Jahre sind's — ja sieben Jahr', seit ich der Kindheit Lustrevier verließ, wo ich auf schmalem Weg vorsichtig trippelte, weil ich kein Würmchen und kein Pflänzchen wollt' zertreten. Wie reich schien mir in jener engen Mauerflucht die Welt! — Blätter, Blüten, Wurzeln und die Steine und die Moose, die redeten mit mir zum erstenmal! —

Und am Himmelsplan sah ich dem Flurentanz der Musen zu, und wie aus Wolkenzelten Heroen hervorsprengten, begleitet von Dämonen, kampfbegeistert auf bäumenden Rossen mit weithinflatternder Mähne. — Da sah ich Helmbüsche wanken und mächtige Leiber hinab ins Sternenmeer, in der auftauchenden Götter Wolkenschoß. Da hatte ich Weltgeschichte genug nachts im Mondenschimmer, oft verweht wieder vom Windrauschen oder sich ergießend in Fluten zur durstigen Erde. Da weissagte die Nacht mir in Wolkengebilden, die ich anstarrte, bis mir der Traum die Augen schloß und mich hinauftrug ins Firmament, wo Götter und Helden im Nebelmantel, im Wolkenschiff, das tiefe Furchen zog, im Wogenglanz der Lüfte forteilten mit mir. Und die Segel in der Sturmnacht brausten auf zwischen Schlaf und Wachen. —

Was mir der Tag gewährte, das verträumte ich, und in der Nacht weckte mich der Traum, Weltbegebenheiten mit zu erleben mühelos in der Nacht. —

Die Leute höhnten mich, weil ich vergessen war am Tag, ich war nicht minder glücklich, denn der versäumt nichts, den Begeisterung der Phantasie antraut; er sieht zur rechten Zeit alles und im rechten Licht — und spricht mit der Natur, mitlautend in ihr Säuseln, ihre Kühle und ihre lächelnde Stille, sie tönt ihm Verheißungen, denen glaubt das Herz willig. Ich durfte nur lauschen, sie stiegen mir auf über Ge-birgshöhen, über dem Wald, im Geläute der Glocken hinaus in die dämmerige Nachtluft voller Sterne.

Mir sind jene Weisheitsmahnungen versunken, doch ist ihre Zukunft mir gewiß, und das Leben deucht mir ein Waffentanz, in dem der Geist geschmeidig jeder Stellung sich anschmiegt, das Chaos der Zeiten zu ordnen, das in Wechsel und Streit über dem dürftigen Geist des Volkes dahintost. —

- Die »Klosterbeere», Erinnerungen an die Jahre, die Bettina wahrscheinlich vom Tode der Mutter 1793 an bis 1797 im Kloster Fritzlar verbrachte, leiten den zweiten Teil des »Königsbuches» ein, der den Titel »Gespräche mit Dämonen» trägt. Der Text ist auf den 28. August 1808, den 59. Geburtstag Goethes, datiert.

Clemens Brentano an Bettina Brentano

(Aus: Bettina von Arnim »Clemens Brentanos Frühlingskranz» )

Göttingen [Mai 1801]

Liebe Schwester!

Ich öffne wie eine Pflanze mein Herz und rolle alle Blätter auseinander, wenn Du herüberscheinst. Dein Brief ist mir von Marburg aus zuvorgeeilt und hat mich hier empfangen.

Ich will, daß Du so vernünftig werdest, daß alle Welt einst ihre Zuflucht zu Dir nehme und Dich hochstelle, und dann will ich Dir's wieder ablernen. Hast Du Lust, dumme Streiche zu machen, so warte, bis ich komme, und mache sie ganz heimlich mir alleine, ich kann mich an Deinem ganzen Leben ergötzen, lese brav, schreibe viel, alles, was Du empfindest, schreibe nieder, denn das Ausgesprochene ist lebendig wie meine Liebe zu Dir.

Weil Du nun einmal mein guter Engel bist, so mußt Du auch Dein Amt mit Treue verwalten, mein guter Engel muß immer heiter sein und meiner mit Hoffnung und Segen gedenken und auch mich strafen mit Worten und mich anmahnen in Deinen Briefen, daß ich mein Ziel nicht aus den Augen lasse, Du mußt meinem Enthusiasmus die Flügel lösen, mit Deinem Ernst, mit Deiner Güte und Wahrheit. Willst Du das? — Sei recht fleißig und fröhlich, und ehre und achte, was Du tust. — Den Herbst besuch ich Dich, am End werd ich Dich kaum noch kennen, so wirst Du gewachsen sein, an Geist und Leib; und fröhlich, und so schön wirst Du zeichnen. — Ach, Du weißt nicht, was Du mir bist? Was ich liebe, das bist Du, Du hast es also in Händen, kannst es mir hegen und pflegen. Wirst Du das? — O fasse ein recht lebendiges Interesse an allem und dringe tief ein in das, was Du lernst, nicht oberflächlich, lieb Kind, Du glaubst nicht, wie unendlich wohl es Dir tun wird, wenn Du in ein paar Jahren etwas besitzest, dem Du Dich ganz hingeben kannst, lasse Dir's daher recht angelegen sein, Zeichne recht mutig, mach Dir nichts daraus, ein Bildchen fertig zu haben, sondern eine Gewalt zu haben im Geist, die Du mit Deinem Talent auszusprechen vermagst, wenn Du über das Gewöhnliche hinauskämst, ich würde glücklicher werden als Du, schicke mir Deine Melodie, schreibe mir und halte Wort — und fasle nicht mit Ring und Talisman und Mirabeau usw.

Dein Clemens

- Clemens, der sich nach dem Tode seiner Lieblingsschwester Sophie an die um sieben Jahre jüngere Bettina angeschlossen hatte, studierte in Göttingen. Die Mahnung zur Vernunft und zur gründlichen Pflege ihrer Begabungen bildet ein Leitthema seiner Briefe an Bettina; Stetigkeit und Treue, die er selber nicht besaß, wollte er zumindest in der geliebten Schwester verkörpert sehen. — fasle nicht mit Ring und Talisman und Mirabeau: Bettina hatte ihrem Bruder im vorhergehenden Brief eine phantastische Erzählung von vergrabenem Gold und einem, gefundenen Ring aufgetischt, der wie Mirabeaus Auge gefunkelt habe. — Mirabeau: führender Politiker der Französischen Revolution, 1791 Präsident der Nationalversammlung.

Bettina Brentano an Clemens Brentano

(Aus: Bettina von Arnim »Clemens Brentanos Frühlingskranz»)

Clemente!

Hättest Du das letzte nicht geschrieben, so hätte ich Dir das erste nachgesehen, daß Du mich vernünftig machen willst für die Welt — und dann am Rand, daß ich nicht faslen soll mit dem Mirabeau; in der Mitte die große Philisterglosse, wie ich mich und Dich soll bessern. Und der Sommer steht inmitten seiner Glut, wo jeder faul sein mag, und ich soll fleißig sein und gewachsen, wenn Du kommst, auf den Grasplatz hab ich mich gelegt unter die Leinwand, vielleicht vom Begießen, daß ich wachse; aber ich kann in der Sonnenhitze nur herumschlendern. Ach, Clemente! Wenn ich mich hinsetze zum Zeichnen — weißt Du, wie mir's da geht? Es wühlt mir im Kopf, ich muß mir Luft machen mit einem Lied, ich muß ein neues Harpegge erfinden. Nein, das auch nicht, es schwärmen mir Gedanken im Kopf, wie soll ich Dir sagen? — Schmetterlinge sind's, ich muß ihnen nachjagen, aber dazwischen jagt's mich selbst wie einen Schmetterling davon, und die Bohnen in meinem Gartenbeet muß ich erst am Bindfaden hinaufschlängeln. Und ich will mir nicht davonlaufen, dann kribbelt's mir im Kopf und in den Füßen, ich kann nicht sitzen bleiben, es fällt mir das dümmste Zeug ein. Meine alte Puppe vor zwei Jahren! Heut hat's mich geplagt, ich mußte sie wieder einmal betrachten, mit der ich mich zum letztenmal unterhalten hatte, als Du zum erstenmal hier herkamst, Clemente! Du weißt noch, wie ich sie geschwind unter den Tisch warf, als Du hereintratst, und ich sah Dich an und kannte Dich nicht und hielt Dich für einen fremden Mann, der mir aber so wohlgefiel mit seiner blendenden Stirne und Dein schwarz Haar so dicht und so weich, und Du setztest Dich auf den Stuhl und nahmst mich auf einmal in Deine zwei Arme und sagtest: »Weißt Du, wer ich bin? Ich bin der Clemens!» Und da klammerte ich mich an Dich, aber gleich darauf hattest Du die Puppe unter dem Tisch hervorgeholt und mir in den Arm gelegt, ich wollte aber die nicht mehr, ich wollte nur Dich. Ach, das war eine große Wendung in meinem Schicksal, gleich denselben Augenblick, wie ich statt der Puppe Dich umhalste. Ich habe meinen angefangnen Brief mitgenommen, hierher auf die grüne Burg. Die Schwestern sind auf einem weiten Spaziergang, ich war auf einem Nebenweg so ins hohe Gras gekommen, daß ich nicht mehr drüber hinaussehen konnte, wo die geblieben sind, da bin ich ein wenig liegengeblieben zwischen Gras und Kräutern und hab ins Abendrot geguckt, wie das den blauen Himmel bewältigte, und die Lerchen fielen nieder, gar nicht weit von mir, und die Frösche im Burggraben untereinander halten ein Gered von der Moral, durch die ganze Froschtonleiter hör ich vernehmlich krächzen: »Moral, Moral, Moral.» —

Die Linden blühen, Clemente, und der Abendwind schüttelt sich in ihren Zweigen. Wer bin ich, daß ihr mir all euren Duft zuweht, ihr Linden? Ach.' sagen die Linden, Du gehst so einsam zwischen unsern Stämmen herum und umfaßt unsre Stämme als wenn wir Menschen wären, da sprechen wir Dich an mit unserm Duft.

Adieu! Clemens! Es ist schon spät! — Ich konnte noch sehen, wie ich Dir von den Linden schrieb, sie haben mir ihren Atem zum Fenster hereingehaucht, ich mußte sie wieder anduften mit meinen Gedanken, da kamen die Vögel zur Nachtherberg in ihr Gezweig, und ich hätt auch da schlafen mögen, sanft bebend umschmeichelt vom flüsternden Laub, wie angenehm da schlafen.

Schreib nach Offenbach, übermorgen gehen wir drei Schwestern schon wieder zurück.

Da schick ich Dir das Blatt, worauf ich eben mit den Linden mich unterhalten hab.

Ich will in die Wolken schauen und in den Mond, von dem eben der Tag Abschied nimmt, und ich will solang hineinsehen, bis ich eine andre Welt entdecke, und wenn ich sie gefunden hab, dann soll keine Träne mehr neidisch mir den Glanz verdunklen, in dem meine Seele ihre Farben spiegelt! -

Und was flüsterst du, Linde, mir ins Ohr? — »Grün, grün ist die zarte Farbe der Seelenruh, grün im Abendschein ist die Wiege der Träume! Und jeder Halm wiegt einen Traum, und mein Geblätter raschelt im Netz der Träume, und es winkt dir!» —

Ach, schweig du, Linde, es ist Nachtzeit, die Sterne glitzern durch dein Laub und reden anderes; und das rieselt mir durchs Gebein! — Ahnung soll künftig meine Seherin sein, und wenn ich ihr die Töne meiner liebenden Trauer geliehen hab, um das Schwellen zu malen und das Sinken ihrer sehnenden Gewalt, so soll sie mich wieder trösten, die, ein ewiges Meer, alle Wehmutstränen in ihren Wogen fortwälzt, bis sie vom Trübsinn gereinigt aufsteigen als elektrisch Feuer aus ihrem Wellenschoß. —

»Ach du!» — flüstert die Linde — »sei nicht hoffärtig, das löst nicht den Zauber.»

Ich horche auf dich nicht, Linde, ich lausche den Sternen da oben! — ich hör Musik, sie schmelzen ihr Licht ins dunkle Nachtblau, ihre Strahlen klirren im Tanz aneinander.

»Was du nur willst mit deinen hochstrebenden Gefühlen», sagt wieder die Linde; »sie langen ja nicht hinauf, komm unter meine Krone, sie schüttelt ihren Tau auf dich, damit fühl ich dich gesegnet.»

Ach nein, immer lauter und klarer klingen die Sterne, ich hör, wie sie freudig ihre harmonische Verwandtschaft in die freien Lüfte tönen.

»O wehre meinem Flüstern nicht,» sagt wieder die Linde und schmeichelt — und meint, »was ist denn Musik der Sterne dagegen? — Wolle mich denken, du schaffest meinen Geist durch dein Begreifen meiner Natur, daß der wieder sich um dich winde, wie jetzt der deinige sich um mich windet, er soll dich berühren und immer, bis deine Seele leicht und kühn sich aufschwingen lernt zu eigner Freude, in einem Zug lieblich sprechender Töne!»

Was sagst du, Linde? — Ist mein Begreifen deines Geistes spielende Seele? — Linde sagt: »Meine Seele rieselt mit Schauern zu dir hinüber, weil du sie denken magst. Denken beseelt, alle Wesen färben sich im Gedankenlicht. Was ist der Abendschein deinen Gedanken, daß sie weit über Feld mit ihm fliegen, und weil du ihn fühlst. Und wäre Denken nicht, so würde kein Wesen mehr beseelt sein, und die Schöpfung würde stumm in sich versinken. Denken beseelt, und alles Wesen erklingt in eigner spielender Farbe in seinem Licht, wodurch alles lebt und sich unsterblich glaubt, und doch hängen sie nur vom Geiste ab, der das Denken ist. Wir glauben uns selber zu erkennen als lebend, und die geheime Freude des Werdens in uns ist doch, weil wir erklingen im Geist, der uns denkt!» —

Sag ich wieder: So denke mich, Linde, denn schöner möcht ich nicht im Gedanken reifen als in dem grünen Schimmer deiner Blätter, den der Abendschein küßt, und möcht nicht edler meinen Geist hinaufgetragen wissen als im Duft deiner Blüten.

Die Linde rauscht im Wind und schüttelt sich, es kitzelt sie, daß ich so artige Worte mit ihr geredet hab, es passiert ihr nicht alle Tag.

Deine Bettine

- Wie fast alle Briefe aus Bettinas Erinnerungsbüchern ist auch der vorangehende stark überarbeitet. Clemens hatte ihr über ihren gemeinsamen Briefwechsel geschrieben: »Und liebes Kind, bewahre meine Briefe, lasse sie nicht verlorengehen, sie sind das Frömmste, Liebevollste, was ich in meinem Leben geschrieben, ich will sie einstens wieder lesen, und in ihnen in ein verschloßnes Paradies zurückkehren. Die Deinigen sind mir heilig!» — Harpegge: harfenartiger, »gebrochener» Anschlag von Akkorden.

Bettina Brentano an Karoline von Günderrode

(Aus: Bettina von Arnim »Die Günderode» )

Am Dienstag [Marburg, Dezember 1805]

Heut hab ich Dir was Lustiges zu erzählen, es war Studentenkomödie, und wir waren drin, unter dem Schutz von einer großen Begleitung; das Stück war eine Selbsterfindung der Studenten, worin drei Duelle vorkamen von Schuß, Stich und Hieb; wie der Schuß vorkam, war der Meline schon nicht wohl zumut, wie der Stich vorkam, ward uns grün und blau vor den Augen, wie aber der Hieb kam, gab's ein Lärm und Gepolter, und man sprang übers Orchester hinüber, über die Öllampen weg hinauf aufs Theater, die Öllampen gingen zum Teil aus, und aus der bisherigen Dämmerung entwickelte sich Finsternis, unsre Begleitung umstellte uns auf den Bänken und hielt uns in ihrer Mitte, um uns vor jedem Unfall zu schützen, bis wir wagen konnten, aus dieser Konfusion und dem ölqualm herauszukommen, und auf freier Straße wieder Luft schöpften, die Verwirrung war daher entstanden, daß der Pedell dem Rektor, der inmitten des Saals auf einem Ehrensessel zusah, steckte, das Duell mit dem Hieber sei ein wirkliches, er wollte es erlauscht haben, auch sah es sehr gefährlich aus in ihrer Studentenarmatur; der Rektor hielt für seine Pflicht, in grader Linie auf dies Wagnis loszuschreiten, er bahnte sich einen Weg durch die Mitte des Orchesters, wo die Baßgeige angelehnt war, vor dem Rektor umfiel und einen schauerlichen Ton von sich gab, die Gesellschaft schreckte auf, der Dekan und wie die hohen Universitätschargen alle heißen, drängten sich über alle Hindernisse weg ihrem Rektor nach, wo denn den Pauken und Baß noch mancher unwillkürliche Ton entlockt wurde. — Viel lautes Hin- und Herreden unter den Damen, die bald das Unglück verhüten, bald es nicht mit ansehen wollten, viel Gelächter unter den Studenten, die ihre Freude an der Verwirrung hatten, am interessantesten war die Szene auf dem Theater; der Rektor mit Beistand uns en face ganz feierlich; ein Student, der eine Dame vorgestellt mit langer Schleppe und schon früher beim Stichduell die Hälfte davon verloren hatte, wendete jetzt, wahrscheinlich aus Mutwill, dem Publikum den Rücken, man sah große Kanonenstiefel, einen Hieber an der Seite, der die halbe Schleppe trug, und einen großen Florschleier, der den Rücken hinabwallte und mit jeder Bewegung bald die paar Lampen zu erlöschen, bald sich zu entzünden drohte, so daß mehrere Stimmen riefen, der Schleier brennt. — Es war bald ausgemacht, alles sei nur blinder Lärm gewesen, indessen konnte das Stück nicht weiter spielen, die Lampen waren aus und die Honoratioren fort, eine Masse Straßengesindel hatte sich der Bänke bemächtigt, um zu sehen, was es gab. Am andern Tag hörten wir von unserm Professor Weiß den Ausgang der Tragikomödie; es sei in dubio geblieben, ob wirklich ein ernstlich Duell habe sein sollen, die Studenten haben es geleugnet, der Pedell aber beschworen, daß er ihre Unterredung auf dem Gang mit angehört habe, und daß der eine, der die Dame vorstellte, der eine Sekundant und mein getreuer Hauptmann der andre sein sollen, und daß sie vor der Tür ihre Klingen gemessen, und daß er gehört habe, auf wieviel Gänge und wie sie ihre Halsbinden, ihre Stürmer und ihre Faustbinden besiditigt hätten. Die Studenten blieben dabei, sie hätten nur ihre Rollen repetiert und das habe alles sollen auf dem Theater vorgestellt werden; es war nichts zu machen, man mußte sie laufen lassen, sie gaben dem Rektor ihr Ehrenwort, keine Händel anzufangen, hielten noch einen Kommers und jubelten bis spät in die Nacht. — Der Gang des Stücks hatte noch kein Licht auf seinen Inhalt geworfen, die eigentliche Pointe des Ereignisses war, daß sie die mangelnde Katastrophe desselben ersetzen wollten, und daher in Gegenwart des Pedells, den sie nicht zu bemerken schienen und der sich hinter einen Schrank versteckt hatte, die ganze Geschichte ihm weismachten; sie hatten ihm schon früher Argwohn beigebracht und ließen so die ganze Versammlung mitspielen, die sich dabei auch höchlich amüsiert hatte, und gewiß hat sich jung und alt noch eine Weile von allem Komischen zu erzählen, was dabei vorfiel. Der Professor Weiß war entzückt über seine lieben Studenten, er sagte, man muß selbst Student gewesen sein, um ihnen nachzufühlen, welch Gaudium es ist, wenn so was gelingt, er blieb bei uns sitzen, wir erlaubten ihm sein Pfeifchen zu rauchen, und er erzählte uns aus seinen Studentenjahren nichts wie dummes Zeug, was uns die Zeit sehr anmutig vertrieb. — Heut morgen, als die Studenten ins Kolleg kamen, konnten wir deutlich bemerken, daß sie noch ganz entzückt davon waren, das Lachen war heut ihr einzig Exerzitium, und wir beiden wie zwei unsichtbare Schutzgöttinnen hinter den gefrornen Fenstern freuten uns der heiteren Laune unserer Lieblinge.

Bettine

- Bettina und Meline Brentano hielten sich des öfteren in Marburg auf, wo ihre Schwester Gunda, Gattin des großen Rechtsgelehrten der Romantik Savigny, lebte. — Professor Weiß: Naturwissenschaftler, in dessen Haus die Schwestern Brentano bei ihrem Marburger Besuch im Winter 1805 wohnten. — mein getreuer Hauptmann: die Schwestern beobachteten jeden Morgen, hinter den Scheiben verborgen, die Studenten, die ins Kolleg des Professors Weiß zogen, und hatten sich ihre Lieblinge unter ihnen ausgesucht.

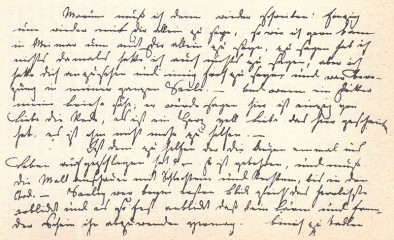

Bettina Brentano an Johann Wolfgang Goethe

[Kassel, Ende November oder Anfang Dezember 1807]

Warum muß ich denn wieder schreiben? Einzig um wieder mit Dir allein zu seyn, so wie ich gern kam in Weimar, um mit Dir allein zu seyn; zu sagen hab ich nichts, damals hatte ich auch nichts zu sagen, aber ich hatte Dich anzusehen und innig froh zu seyn, und war Bewegung in meiner ganzen Seele. — Und wenn ein Dritter meine Briefe sähe, er würde sagen, hier ist einzig von Liebe die Rede, es ist ein Herz voll Liebe, das hier geschriebien hat, es ist ihm nicht mehr zu helfen. —

Ist dem zu helfen, der die Augen einmal ins Leben aufgeschlagen hat? — Er ist gebohren, und muß die Welt anschauen mit Schlechtem und Rechtem, bis in den Tod. — Seelig, wer beym ersten Blick gleich das herrlichste erblickt und es so fest anblickt, daß kein Lärm und fremder Schein ihn abzuwenden vermag, bin ich zu tadlen, Herr meiner Seele; soll von Liebe nicht die Rede seyn? so muß ich wahrlich verstummen, denn ich weiß nichts anders.

So wie der Freund Anker löst nach langer Zögerung und endlich scheiden muß; ihm wird die lezte Umarmung was ihm hundtert Küße und Worte waren, ja mehr noch, ihm werden die Ufer, die er in der Entfernung ansieht, was ihm der lezte Anblick war, Und wenn nun endlich auch das blaue Gebirg verschwindet, so wird ihm seine Einsamkeit, seine Erinnerung alles: so ist das treue Gemüth beschaffen, das Dich lieb hat, das bin ich! die Dir von Gott gegeben ist, als ein Damm, über welchen Dein Herz nicht mit dem Strohm der Zeit schwimmen soll, sondern ewig jung in Dir bleibt und ewig geübt fn der Liebe —

Und wenn Du stehst als ein Gott auf dem Altar und wenn sie alle rufen: Du bist herrlich! herrlich! wir opfern Dir; und wenn Dein Sinn wäre von Stein wie Dein Bildniß, so müßte ich doch rufen: umarme mich, weißer Cararischer Stein

Bettine

- Bettina hatte Goethe, eingeführt durch ein Zettelchen Wielands, 1807 zum ersten Male aufgesucht. Der zweite Besuch im Herbst des gleichen Jahres glich einer förmlichen Sternfahrt, bei der sich die Savignys, Bettina, Meline und Clemens Brentano und Achim von Arnim in Weimar trafen. Die Briefe Bettinas aus dieser Zeit gaben mit einzelnen ihrer Wendungen dem Dichter Anregungen zu seinen Sonetten, die allerdings in ganz anderen biographischen Zusammenhängen entstanden. »Schreiben Sie bald, daß ich wieder was Zu übersetzen habe», ermahnte Goethe seine Korrespondentin. So variiert Goethe in einem seiner Sonette, das er in der Ausgabe der Werke von ISIS mit »Der Abschied» überschrieb, das Bild vom scheidenden Freund aus Bettinas Kasseler Brief.

Johann Wolfgang Goethe

Sonett III

War unersättlich nach viel tausend Küssen

Und mußt' mit Einem Kuß am Ende scheiden.

Bey solcher Trennung herbempfundnem Leiden

War mir das Ufer, dem ich mich entrissen,Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüssen

Solang' ich's deutlich sah, ein Schatz der Freuden,

Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden

An fern entwichnen lichten Finsternißen.Und endlich als das Meer den Blick umgränzte

Fiel mir's zurück in's Herz mein heiß Verlangen,

Ich suchte mein Verlornes gar verdroßen.Da war es gleich als ob der Himmel glänzte;

Mir schien als wäre nichts mir, nichts entgangen,

Als hätt' ich alles was ich je genossen.

Bettina von Arnim

Bruchstücke aus Briefen in Goethes Gartenhaus geschrieben

(Aus: »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde»)

Anno 18

Ich habe Dich heute nur wenig Augenblicke gesehen, und mir deucht, das ganze Leben gehöre dazu, um Dir alles zu sagen. Musik und Kunst und Sprache, alles möcht' ich beherrschen, um mich drin auszusprechen.

Ich sehne mich nach Offenbarung; Du bist's! — Nach Deinem Innern strebt die Liebe, sie will sich in seinen Tiefen empfinden.

Deine Gegenwart erschüttert mich, weil ich die Möglichkeit empfinde, Dir eine Ahnung meiner Sehnsucht zu geben.

Deine Nähe verändert alles äußerlich und innerlich, daß der Atem, den Du aushauchst, sich mit der Luft mische, die auch meine Brust trinkt, das macht sie zum Element einer höheren Welt; so die Wände, die Dich umfassen, sind magnetisch; der Spiegel, der Dein Bild aufnimmt, die Lichtstrahlen, die an Dir hinstreifen, Dein Sitz, alles hat eine Magie; Du bist weg, aber diese bleibt und vertritt Deine Stelle, ich lege mich an die Erde, wo Deine Füße standen, an diesem Fleck und an keinem andern ist mir wohl. — Ist das Einbildung? — Tränen fühl' ich in der Brust Deiner so zu denken, wie ich jetzt denke, und diese Wehmut ist mir Wollust, ich fühle mich in ihr erhoben über's ganze Erdenleben, und das ist meine Religion. — Gewiß! Der Geliebte ist das Element meines zukünftigen Lebens, aus dem es sich erzeugt und in dem es lebt und sich nährt. — O hätte ich Geist! — Hätt' ich den, was für Geheimnisse wollt' ich Dir mitteilen!

Offenbarung ist das einzige Bedürfnis des Geistes; denn das Höchste ist allemal das einzigste Bedürfnis.

Geist kann nur durch Offenbarung berührt werden oder vielmehr: alles wird zur Offenbarung an ihm.

So muß sich der Geist sein Paradies begründen. — Nichts außer dem Geist. — Himmel und Seligkeit in ihm. — Wie hoch steigt Begeistrung, bis sie zum Himmel sich steigert!

Wenn das ganze Leben des Geistes Element wird, so hat er Gewalt über den Himmel.

Der Schlüssel zum höheren Leben ist die Liebe, sie bereitet vor zur Freiheit. — Freiheit ist Geisterleben.

Denken ist Inspiration der Freiheit.

Der hat Geist, oder ist geistig, der mit sich selbst zusammenkommt. Inspiration dringt darauf, daß der Mensch zu sich selbst komme. — Wenn Du mich begeisterst, so forderst Du Dich selber von mir, und meine Begeistrung geht darauf aus, Dich Dir selber zu geben. — Wahre Liebe gibt dem Geliebten sich selber. — Wie wahr ist dies, da ich Dich nur denken kann und doch Dir alles geben muß.

Was ist Lieben? — Der Wächter auf der Zinne ruft die nahe Morgenstunde. Der regsame Geist ahnet schlummernd den Tag, er bricht aus seiner Traumwelt hervor, und der junge Tag umfängt ihn mit seinem Licht, — und das ist die Gewalt der Liebe, daß alles Wirklichkeit ist, was vorher Traum war, und daß ein göttlicher Geist dem in der Liebe Erwachten das Leben erleuchte, wie der junge Tag dem aus der Traumwelt Erwachten.

Liebe ist Erkenntnis, und die ist Besitz.

Liegt der Same in der Erde, so bedarf er der Erde. Nun er zum Leben angeregt ist, müßte er sterben, wenn er ihr entnommen würde. In der Erde erst wandelt sich der Same um ins Leben, und die Erde wird erst Geist in Samen. — Wenn Du liebst, dringst Du ans Licht wie der Same, der in der Erde verborgen war. — Warum verbirgt die Natur den Samen im Schoß der Erde, eh' sie sein Leben ans Licht entläßt? — Auch das Leben liegt im geheimen Schoß des Geistes verborgen, ehe es als Liebe ans Licht dringt. — Der Boden, aus dem die Liebe entsteigt, ist Geheimnis.

Geheimnis ist Instinkt der Phantasie; wessen Geist diesen Instinkt hat, der hat den befruchtenden Boden für den Samen der Liebe. — Phantasie ist die freie Kunst der Wahrheit.

Und hier war' ein Gewaltiges mitzuteilen, wenn die Müdigkeit mich nicht überwältigte; es muß mir genügen, daß ich's empfinde, wie die Phantasie die Vermittlerin ist zwischen der himmlischen Weisheit und dem irdischen Geist.

Jeder Gedanke hat Flügel und fliegt zu dem, der ihn eingibt; jeder Atemzug ein Gedanke, der zum Geliebten fliegt, nur was liebt, ist Gedanke und fliegt. — Ja, Gedanken sind geistige Vögel.

Wenn ich nicht im Bett' war, so schrieb ich noch mehr, aber so zieht mich das Kopfkissen nieder.

In Deinem Garten ist's so schön! Alle meine Gedanken sind Bienen, sie kommen aus Deinem duftenden Garten zum Fenster hereingeflogen, das ich mir geöffnet habe und setzen da ihren Honig ab, den sie in Deinem blütenreichen Garten gesammelt haben. — Und so spät es ist, nach Mitternacht schon, so kommen sie doch noch einzeln und umsummen mich und wecken mich aus dem Schlaf; und die Bienen Deines Gartens und die Bienen Deines Geistes summen untereinander.

Liebe ist Erkenntnis, Schönheit ist das Geheimnis ihrer Erkenntnis, und so tief ist dies Geheimnis, daß es sich keinem mitteilt, als nur dem Liebenden. Glaub's nur! keiner besitzt das Geheimnis von Dir, wie ich es besitze, das heißt: keiner liebt Dich, wie ich Dich liebe.

Wieder ein Bienchen! — Deine Schönheit ist Dein Leben — es wollte noch mehr summen, aber der Wind jagte es wieder zum Fenster hinaus. — Daß ich in Deinem Garten schlafe eine Nacht, das ist wohl ein groß Ereignis. — Du hast oft hier herrliche Stunden verlebt, allein und mit Freunden; und nun bin ich allein hier und denke dem allem nach, und seh' im Geist dem allen zu. Ach, und wie ich heute, eh' ich ins stille verlassene Haus eintrat, noch den Berg hinaufging zum obersten Baum, der so mit mannigfachem Grün umwachsen ist, das all' von Deiner Hand geleitet wurde, der seine Äste schützend über den Stein verbreitet, in den die Weihe der Erinnerung eingegraben ist! — Dort oben stand ich ganz allein, ein wenig Mondlicht stahl sich durch den Baum, ich fühlte an der Rinde des Baumes nach den eingeschnittenen Buchstaben. Ach, gute Nacht.

Stehle ich dem Schlaf noch länger die Träume, so werden meine Gedanken Schäume.

- Das Datum, das diese Notizen aus »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde» tragen, bezieht sich nicht auf einen Aufenthalt Bettinas in Weimar. Bettina hatte Goethe zu diesem Zeitpunkt nicht wiedergesehen, nachdem ein Besuch im Jahre 1811 zu einem Streit mit der Gattin des Dichters, Christiane von Goethe, und zu einer längeren Entfremdung von Goethe geführt hatte.

Bettina von Arnim an Johann Wolfgang Goethe

Berlin, den 8. März 1832

Alte Zeiten kehren wieder, du siehst an der Vignette: sie ist von Rumohrs Hand an meinem Schreibtisch gemacht, wie die vor zwanzig Jahren, unter die ich die Ergießungen eines von den ersten Strahlen der Maisonne eröffneten Herzens schrieb.

Wahrlich heute wie damals sauge ich noch aus dir alle Energie des Liebens, wie damals mäßigt, kräftigt der Gesang deiner Lieder meine geistigen Regungen, besonders bei meinen unmündigen Versuchen in der Kunst, wenn ich sie nach der Natur zu kopiren strebe und mir das ewige Spiel, das ununterbrochene Well' auf Welle hinwallen des Lebensstromes, die Sinne verwirrt. Dann geh ich zum Koncentriren meiner Gedanken ans Klavier und komponire irgend eins deiner Lieder, dessen Rhythmus dem meiner Empfindungen entspricht; und wenn ich durch die langen endlosen Straßen Berlins gehe, dann singe ich sie bei dem Gerassel der Wagen, und schreite somit im leichteren Takt dahin auch durch das geistige Leben, wie der gewöhnliche Haufe der Menschen; und somit führen mich die geistigen duftenden Regungen deiner Jugend wahrscheinlich bis zu meinem Grab, bis daß denn die irdischen Blumen über die geistigen die Decke ausbreiten mögen.

Alle Menschen, die mich näher kennen, haben mich lieb; kennst du denn mich gar nicht mehr? —

Wenn du wüßtest, wie sehr weh du mir thust; in mein Leben kann ich hereinsehen wie ins klare Wellenspiel, aber in die Arme, die mich einzig mit Liebe umfaßt haben, darf ich mich nicht denken; die Wahrheit, die einzige, die den Werth ihrer Verwirklichung in sich trägt, ist aufgehoben von dir selbst, der doch Athem ihrem Leben eingehaucht.

Vergesse, vergesse und umfasse mich neu in diesem Kinde, was dir die gewagten Zeilen mit unbefangenem Vertrauen darbietet; es will Deutschland nicht verlassen, ohne von deinem Anblick gesegnet zu sein.

Bettine

- Die Frage des Goethedenkmals — »ein verklärtes Erzeugnis meiner Liebe, eine Apotheose meiner Begeisterung und seines Ruhms» — hatte Bettina wieder in nähere Verbindung mit Goethe gebracht; bald traten neue Verstimmungen ein. Der letzte Brie} Bettinas an Goethe war ein Empfehlungsschreiben für ihren Sohn Siegmund, der auf dem Wege von Berlin nach Paris Weimar berührte. Goethe, der vielleicht durch den Tod Achim von Arnims 1831 gegenüber der Familie Arnim milder gestimmt worden war, empfing ihn freundlich; Siegmund war bis zum IS. März — eine Woche vor Goethes Tod — Gast im Haus am Frauenplan. — Vignette: eine Zeichnung Rumohrs hatte bereits vor mehr als zwanzig fahren einen Brief Bettinas geschmückt.

Johann Peter Eckermann

Aus: Gespräche mit Goethe

Der letzte Fremde, den Goethe gastfreundlich bei sich bewirthete, war der älteste Sohn der Frau von Arnim; das letzte, was er geschrieben, waren einige Verse in das Stammbuch des gedachten jungen Freundes.

Bettina von Arnim an Friedrich von Müller

[Berlin, Anfang April 1832]

Gewiß hat der Tod von Goethe mir einen tiefen Eindruck gemacht, und einen unauslöschlichen, aber keinen traurigen, wenn ich die aufrichtige Wahrheit im Wort nicht auszudrücken vermag, so glaub ich doch ihr am nächsten zu kommen, wenn ich sage einen glorreichen Eindruck. — Auferstanden von den Toden, aufgefahren gegen Himmel, allwo er wiedererkennen wird die Freunde, deren Seelenspeiße er bleiben wird bis zu ihrem Obergang. — Nun lieber Freund, ich gehöre zu diesen, die nur in ihm Leben haben, ich spreche nicht von ihm, ich spreche zu ihm; ich bin reichlich mit Gegenrede von ihm belohnt, er bleibt mir keine Antwort schuldig, keiner Zärtlichkeit versagt er Aufnahme, keine Bitte weist er ab. Wie sollte ich mich nicht beglückt fühlen auch dadurch, daß er jezt endlich in die reine Blüthe der Seligkeit ausgebrochen, zu der er sich sein ganzes Leben hindurch vorbereitete; — mir ist es nun Aufgabe, mich so dicht an ihn zu halten, daß kein anderes Ereigniß ein höheres Recht an mich behaupte, und daß alles, was ich im Leben aufnehme, meiner Beziehung zu Ihm Nahrung werde, so wird sich das Beständige der irdischen Tage auch für den ewigen Bestand meiner Liebe und seines Seegens verbürgen.

- Bettinas Antwort auf die Mitteilung des Weimarer Kanzlers von Müller vom Tode Goethes am 22. März 1832.

Bettina von Arnim an Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

[Berlin, 29. Juli 1849]

Allergnädigster König!

....

Könnte ich die sämtlichen Evangelien und Episteln des Neuen Testaments zusammenschmelzen zur wahren Feuertaufe der Begnadigung in Euer Majestät für alle Bedürftigen, dann hätte ich die Oberzeugung, auf die christliche Gesinnung in Euer Majestät in rechter Weise gewirkt zu haben. Ich vermag es nicht und muß abwarten, ob Gott die Glut der Barmherzigkeit in Ihnen anfache! — Was mich bewegt, dies alles zu berühren, ist das Bewußtsein, daß höhere Naturen sich nie herablassen, dessen, was ihnen störend sein kann, durch Verfolgung und Vernichtung sich zu entledigen. Auch weiß ich, daß Todesurteile denen, die sie zulassen, oder von denen sie ausgehen, eine Härte und Überreiz zurücklassen, der die Seele ängstigt und endlich zum Blutdurst reizt, aber wer sie abwehrt, der gewinnt an Kraft, seiner Leidenschaften Meister zu bleiben, und die Seelenruhe und die Milde sind seine steten Schutzengel, die jeder Überwältigung des Bösen wehren.

Was ich hier zugunsten des Mannes anführe, den ich weder persönlich näher kenne, noch seinen Prinzipien anhange oder seinen Talenten huldige, ist aus menschlichem Interesse geschehen, denn ich möchte alle Menschen gerettet sehn, und aus geistigem Intresse für den König! — Zweimal nur hab' ich jenen Mann gesehn, von seinem Verhalten in den Kammern weiß ich wenig, da ich keine Zeitungen lese! von seinen revolutionären Bewegungen weiß ich nur, was ich jetzt im möglichen Rettungsversuch zu erfragen suchte, nämlich, daß er im Mai steckbrieflich verfolgt wurde wegen revolutionärer Umtriebe im Siegkreis, daß er, um diesen Steckbriefen auszuweichen, nach Baden geriet, wo er in den unglücklichen Aufstand sich verwicklen ließ. Andere wissen ihm noch mehr Böses nachzusagen, die sind aber nicht mit dem Gott der Gnade, der diese in des Königs Hände legt und ihm Gelegenheit gibt, der Reaktion die Stirne zu bieten, die hinter die Königsliebe sich verschanzt, um den König in seiner höchsten Würde der Begnadigung zu überwältigen. — Diese sind nicht mit Gott, sosehr sie sich an seinen Richterstuhl anlehnen. Schergen sind sie, die Gott verachtet! Ich aber erkühne mich in seinem Namen diese Begnadigung von Euer Majestät zu fordern. Kein Menschenblut soll mehr der rächenden Strafe geopfert werden! Auf wen fällt denn das Unselige dieser schrecklichen Überwältigung moralisdier Anforderungen? — Wenn ich Euer Majestät recht verstehe, so fallt sie schwer auf das Herz des Königs — in die Wagschale seines Gewissens. Wer wagt diesem entgegenzutreten: Dem Königsgewissen etwas aufbürden wollen, wer wagt das? Ja im Namen Gottes fordere ich Euer Majestät auf, die Schwierigkeiten allseitiger Begnadigung zu beseitigen, dieser reaktionären Königsliebe zum Trotz, die des Königs Gewissen antasten will und ihm Schwierigkeiten machet, das Herrscheramt, die Königswürde, wie es seiner Aufgabe entspricht, zu behaupten! Heute, wo ein heiligster Akt, ein Übertritt in die glänzendste Zukunft von Euer Majestät gefordert wird, von Gott und so viel durstenden Herzen! — Versagen Euer Majestät es nicht um irgendeines irdischen Grundes willen! — Den himmlischen Grund, den hier Gott als Strahlenkranz um Ihr Haupt flechten will, um frühere Leiden zu vertilgen, den wollen Euer Majestät nicht mit Füßen treten! —

Lasse doch jene verstockten reaktionären Königsliebenden, die den König aus großem Aberwitz selbst zermartern, indem man sie seine Feinde verfolgen, sich verwundern, daß man endlich das Unmenschliche, Unsinnige verwerfe und der Weisheit, der Menschlichkeit huldige! — . . . . Wenn ich mir nun den Arnim denke, der früh seinen Kindern und mir entrissen ward. Und der lag' im Kerker, getrennt von seinen Kindern, und jeder Tag rückte ihn seinem blutigen Ende näher! — einmal ist er ohnmächtig geworden, da er ein Kind fallen sah, so zart ist die Vaterliebe, so tief greifend, daß ein starker Mann die Besinnung verliert, wenn er fürchtet, das Kind habe Schaden genommen!

O ich mag von diesen Königsfreunden nichts wissen, die so hoch stehen im Vertrauen des Königs, daß sie durch zweideutige Reden und böse Auslegungen ihn seinen besseren Freunden abgewendet haben und ebenso leichtsinnig ihn von seinem bessern Besinnen, von seinem Großgefühl zu unköniglichen Taten, die ebenso gewöhnlich sind, herabdrücken wollen! ....

»Geliebter König!» — so redete ich in vergangner Zeit Euer Majestät an. Ich fühle — es hat sich seitdem manches dazwischen gedrängt und wird auch zukünftig manches anders erscheinen, als es wirklich ist! — Wenn aber Euer Majestät meinen, daß ich je ein andres Intresse gehabt als das Ihrige in allen Anliegen, so geschieht mir unrecht. — Weil auch das Geringscheinende auf große Weise geschehen soll, so war es mir immer am wichtigsten für den König, und die Bitte für den Gefangenen um Gnade ist auch für das Gewissen des Königs, daß es hell und wolkenlos zum Himmel hinsteige, — und nicht dieser Gefangne, aber allesamt sollen die Glorie Ihrer Großmut schützen und stützen. Und ich dachte, das Leben sei nur ein kurzer Tag, und wie bald die Nacht hereinbricht, die einem andern Tag vorangeht, und ich dachte, es wäre schöner als alles, wenn der Nachruhm einer verzeihenden Milde das Andenken Euer Majestät verkläre!

Es ist mir nun nach dem letzten Schreiben von Euer Majestät sehr problematisch, ob der Zug Ihrer Seele, auf den Sie es ankommen lassen wollen, von Gott zum Guten bewegt werde! und wenn es nicht geschieht, dann fühl' ich mich in tiefster Seele betrogen, in allem, was ich so lange hegte! — Und das ist auch sehr traurig!

Euer Majestät

untertänigste

Bettine Arnim.

am 29. Juli 1849.

- Bettina stand in einem offenherzigen Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm IV. und nutzte ihre Beziehung in mehreren Fällen, in denen sie das Recht verletzt glaubte, zu Bittgesuchen aus; sie selber bezeichnete sich sdierzhafi als »Rettungsmaschine», der König nannte sie eine »politische Macht». In einer Reihe von Briefen setzte sie sich für Gottfried Kinkel ein, der 1849 als demagogisdoer Aufruhrer von preußischen Truppen verhaftet und zur Hinrichtung verurteilt worden war. Das Urteil wurde in lebenslängliches Zuchthaus umgewandelt. Die Argumentation, derer sich Bettina bediente, war durchaus nicht nur auf den Zweck ihres Gesuchs zugeschnitten, sondern entsprach ihrer Losung »Wir müssen den König retten». — unglücklichen Aufstand: Revolution im Mai 1849, vor allem in Südwestdeutschland. Die Aufständischen versuchten, die Verfassung des Paulskirchen-Parlamentes durchzusetzen, wurden aber von zwei preußischen Armeekorps niedergeschlagen.