»Zugleich demüthig und stolz, beschämt und

entzückt, schien mir alles wie ein

beseligender Traum.»

Marianne von Willemer an

Johann Wolfgang Goethe, November 1819

»Einmal in meinem Leben war ich mir bewußt, etwas Hohes zu fühlen, etwas Liebliches und Inniges sagen zu können, aber die Zeit hat alles, nicht sowohl zerstört, als verwischt und was von Erinnerung mir geblieben, ist ein ahnungsvolles Erkennen der Wahrheit und Schönheit, wo ich sie zu finden glaube.» Es ist das Bekenntnis einer Greisin, gerichtet an den jungen Herman Grimm, den Vertrauten, dem sich als erstem das Geheimnis um Suleika enträtseln sollte. Denn Mariannes Geheimnis war es jahrzehntelang geblieben, daß das Herzstück des West-östlichen Divan, das Buch Suleika, ihr innig zugehörte, daß sie es war, die darin »manches angeregt, veranlaßt und erlebt hatte» und daß ihre Lieder sich ebenbürtig in den Zyklus der Goetheschen Gedichte einfügten.

Wie ein Märchen muten sie an, diese wenigen Spätsommerwochen des Jahres 1815, da in der Begegnung Goethes mit Marianne, aus dem Zusammenspiel von Leidenschaft und Distanz, der große lyrische Wechselgesang zwischen Hatem und Suleika anhebt. Als »helle Punkte», die nie verlöschten, blieben Fülle und Reichtum dieser Tage Mariannes Gedächtnis eingeprägt.

»Die wunderbare Gabe Menschen anzuziehen und festzuhalten», die Herman Grimm dem »Großmütterchen» nachrühmte, hatte sie zeit ihres Lebens begleitet. Als Vierzehnjährige war die vermutlich aus Wien gebürtige und in Linz aufgewachsene junge Österreicherin in Begleitung ihrer Mutter und im Gefolge des württembergischen Ballettmeisters Traub nach Frankfurt gekommen. In Sing- und Tanzrollen, als Pulcinell und niedlicher, einem Ei entschlüpfter Harlekin entzückte sie ihr Publikum, darunter nicht nur die Frau Rath Goethe und den reichen Bankier und Senator Willemer, sondern auch den einundzwanzigjährigen Clemens Brentano. Noch nach Jahren, in der Marianne gewidmeten »Herzlichen Zueignung» seines Märchens von Gockel, Hinkel und Gackeleia, gedachte er der liebenswürdigen Anmut der jungen Schauspielerin und »der paar tausend ernsthafter Verse», die sie ihm eingegeben. Es sind die Romanzen vom Rosenkranz, für deren Heldin, die Tänzerin Biondetta, die aus Frömmigkeit dem Theater entsagt, dann aber der Macht des gierigen Zauberers Apo verfällt, Brentano manche Züge bei Marianne entlieh.

Eifersucht mag bei der Erfindung dieser Fabel nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, denn als Clemens sein Epos begann, war Maria Anna Katharina Therese Jung — so ihr bürgerlicher Name — schon lange nicht mehr auf der Bühne. Der verwitwete Willemer, der als Mäzen, Förderer des Frankfurter Theaters und Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Schriften zu den angesehensten Bürgern der Stadt zählte, hatte die Sechzehnjährige als Pflegetochter und Gespielin der Kinder in sein Haus aufgenommen. Anhänglichkeit und Dankbarkeit mögen es gewesen sein, die Marianne nach vierzehn Jahren häuslicher Gemeinschaft dazu bewogen, sich dem alternden, eigenbrötlerischen Mann, der bislang die Rolle eines väterlichen Beschützers gespielt hatte, ehelich zu verbinden. Bis zuletzt blieb sie ihm eine besorgte, ergebene Gefährtin. Doch was an Liebeskraft und glühender Hingabefähigkeit in ihr wohnte, gehörte einem anderen — Goethe.

Goethe hatte, getrieben von der Sehnsucht, alte Jugenderinnerungen aufleben zu lassen, verlockt von den altdeutschen Sammlungen der Brüder Boisseree und getragen von einem alles überflutenden neuen Lebensgefühl nach siebzehnjährigem Fernsein im Sommer 1814 und 1815 die mittelrheinische Heimat besucht. Nicht zuletzt durch die Lektüre des mittelalterlichen persischen Dichters Hafis war ihm eine Quelle lyrischer Produktivität erschlossen, die an seine fruchtbarste Schaffenszeit gemahnte. Bei dieser »zweiten Hegire», die ihn als Gast seines Freundes Willemer in die Gerbermühle und das Frankfurter Stadthaus »Zum Roten Männchen» führte, trat Marianne ihm entgegen. Manches von den äußeren Ereignissen dieser Wochen hat Goethes Begleiter, der junge Sulpiz Boisseree, dem auch Marianne bis ins Alter freundschaftlich verbunden war, in seinem Tagebuch bewahrt: die Feier des achtundzwanzigsten August, Mariannes Gesang auf der dem Main zugewandten Terrasse des Hauses, ihre geistreichen Scherze, Goethes Vortrag von Divangedichten und die orientalischen Anspielungen, in denen man sich in geselliger Runde beim abendlichen Zusammensein gefiel. Von dem entrückten Spiel aber, halb Schein, halb Wirklichkeit, das zwischen Goethe und Marianne einsetzt und in dem Wiedersehen im Heidelberger Schloßpark gipfelt, künden allein das Buch Suleika und in stilleren Nachklängen der spätere Briefwechsel.

Durch Goethe ist Marianne, die reich Begabte, die Clemens Brentano als »Kränzewinderin, Kronenbinderin, Sträußerkräuslerin» feierte, deren Gesang und meisterhaftes Gitarrespiel die Zuhörer verzauberte, zur Dichterin geworden. Die Verse »Hochbeglückt in deiner Liebe», mit denen sie als Suleika Hatems Liebesklage antwortet, sind gültige große Lyrik. Da ist nichts mehr von dem Tändelstil ihrer sonstigen Gelegenheitspoesie, nichts von Taschenbuchsentimentalität. In Versmaß, Reimordnung und Thema sind sie ein Echo der Goetheschen Melodie — doch wie kühn ist der melancholische Grundton des Gedichts in strahlenden Durklang verwandelt. Ebenso unmittelbar, frei von orientalischem Kolorit, spricht sich Mariannes Gefühl nur noch in den beiden berühmten Liedern an den Ostwind und an den Westwind aus, die lange als Perlen Goethescher Dichtkunst galten und die sie unter dem Eindruck der letzten Begegnung in Heidelberg niederschrieb.

Einem Wiedersehen mit Marianne hat Goethe aus freiem Willen entsagt. Zwar faßte er im folgenden Jahr abermals den Plan, sich an den Rhein zu wenden. Doch als kurz hinter Weimar »der ungeschickteste aller Fuhrknechte» den Reisewagen umwarf und die Achse zerbrach, nahm er dieses Ereignis als eine Fügung des Schicksals, der er sich nicht widersetzte. Mühsam genug hatte er die Selbstbewahrung erkämpft. Er wollte und konnte sie nicht aufs neue gefährden. Marianne, die von der Unabänderlichkeit dieses Ent-schlußes nichts ahnte, harrte Jahr um Jahr vergebens auf ein Wiedersehen. »Fortgehendes Wechseln zwischen Freud und Leid», zwischen Hoffnung und Verzagtheit nach fruchtlosem Warten erschütterten ihre Gesundheit und ließen sie für lange Zeit verstummen. Nur ganz allmählich fand sie zu dem heiter-graziösen Ton der Anspielungen und Verknüpfungen zurück, den sie so meisterhaft beherrschte, ohne doch je das Leid der Trennung verbergen zu können. Unüber-hörbar, wenngleich »bescheiden», wiederholten es ihre Briefe bis zuletzt, daß sie Leben und Liebe seit Goethes Abschied entbehrte: »Doch wem die Erinnerung so viel Herrliches bietet, darf mit der Gegenwart nicht rechten.»

Marianne von Willemer

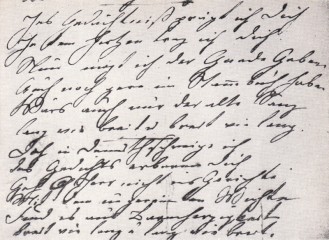

Zu den Kleinen zählt man mich

Zu den Kleinen zählt man mich

liebe Kleine nennst Du mich

willst Du immer so mich heißen

werd ich stets mich glücklich preißen

bleib ich gern mein Leben lang

lang wie breit und breit wie lang.Als den Größten kennt man Dich

Als den Besten ehrt man Dich,

Sieht man Dich muß man Dich lieben

Wärst Du nur bei uns geblieben.

Ohne Dich scheint mir die Zeit

breit wie lang und lang wie breit.Ins Gedächtniß prägt ich Dich

In dem Hertzen trag ich Dich.

Nun mögt ich der Gnade Gaben

Auch noch gern im Stammbuch haben

Wärs auch nur der alte Sang

lang wie breit und breit wie lang.Doch in Demuth schweige ich,

des Gedichts erbarme Dich

Geh O Herr nicht ins Gerichte

Mit dem ungereimten Wichte

Find es aus Barmherzigkeit

breit wie lang und lang wie breit.

- Marianne schrieb diese Verse — die ersten an Goethe — in des Dichters Stammbuch, das er im Herbst 1814 in Frankfurt zurückgelassen hatte. In Willemers Begleitbrief heißt es: »Meine Frau .... will, seitdem sie von Ihnen die Kleine genannt worden, durchaus nicht mehr wachsen, es wäre dann in Ihrem Hertzen.» — lang wie breit: eine beliebte Redewendung Goethes.

Joann Wolfgang Goethe

Hatem

Nicht Gelegenheit macht Diebe,

Sie ist selbst der größte Dieb;

Denn sie stahl den Rest der Liebe,

Die mir noch im Herzen blieb.Dir hat sie ihn übergeben,

Meines Lebens Vollgewinn,

Daß ich nun, verarmt, mein Leben

Nur von dir gewärtig bin.Doch ich fühle schon Erbarmen

Im Karfunkel deines Blicks

Und erfreu' in deinen Armen

Mich erneuerten Geschicks.

Marianne von Willemer

Suleika

Hochbeglückt in deiner Liebe,

Schelt' ich nicht Gelegenheit;

Ward sie auch an dir zum Diebe,

Wie mich solch ein Raub erfreut!Und wozu denn auch berauben?

Gib dich mir aus freier Wahl; Gar

zu gerne möcht' ich glauben,

Ja, ich bin's die dich bestahl.Was so willig du gegeben,

Bringt dir herrlichen Gewinn;

Meine Ruh, mein reiches Leben Geb'

ich freudig, nimm es hin!Scherze nicht!

Nichts von Verarmen!

Macht uns nicht die Liebe reich?

Halt' ich dich in meinen Armen,

Jedem Glück ist meines gleich.

- Diese beiden Gedichte leiten den Wechselgesang ein, der das ganze »Buch Suleika» durchzieht, Goethes Verse entstanden am 12. September 1815, als er für eine Woche die Gerbermühle verlassen und sich in Willemers Stadthaus »Zum Roten Männchen» einquartiert hatte.

Marianne von Willemer Suleika

Sag', du hast wohl viel gedichtet,

Hin und her dein Lied gerichtet,

Schöne Schrift von deiner Hand,

Prachtgebunden, goldgerändert,

Bis auf Punkt und Strich vollendet,

Zierlich lockend, manchen Band?

Stets, wo du sie hingewendet,

War's gewiß ein Liebespfand?

Johann Wolfgang Goethe

Hatem

Ja, von mächtig holden Blicken,

Wie von lächelndem Entzücken

Und von Zähnen blendend klar,

Wimpern-Pfeilen, Locken-Schlangen,

Hals und Busen reizumhangen,

Tausendfältige Gefahr!

Denke nun wie von so langem

Prophezeit Suleika war.

Johann Wolfgang Goethe

Hatem

Locken, haltet mich gefangen

In dem Kreise des Gesichts!

Euch geliebten braunen Schlangen

Zu erwidern hab' ich nichts.Nur dies Herz, es ist von Dauer,

Schwillt in jugendlichstem Flor;

Unter Schnee und Nebelschauer

Rast ein Ätna dir hervor.Du beschämst wie Morgenröte

Jener Gipfel ernste Wand,

Und noch einmal fühlet Hatem

Frühlingshauch und Sommerbrand.Schenke her! Noch eine Flasche!

Diesen Becher bring' ich ihr!

Findet sie ein Häufchen Asche,

Sagt sie: Der verbrannte mir.

Marianne von Willemer (?)

Suleika

Nimmer will ich dich verlieren!

Liebe gibt der Liebe Kraft.

Magst du meine Jugend zieren

Mit gewalt'ger Leidenschaft.

Ach! wie schmeichelt's meinem Triebe,

Wenn man meinen Dichter preist:

Denn das Leben ist die Liebe,

Und des Lebens Leben Geist.

- Gegenüber Herman Grimm hat Marianne sich nicht ausdrücklich zu dieser Antwort Suleikas bekannt. — Auf »Morgenröte» in der dritten Strophe des Goetheschen Gedichtes bildet nicht Hatem, sondern Goethe das Reimwort.

Marianne von Willemer

Was bedeutet die Bewegung

Was bedeutet die Bewegung?

Bringt der Ostwind frohe Kunde?

Seiner Schwingen frische Regung

Kühlt des Herzens tiefe Wunde.Kosend spielt er mit dem Staube,

jagt ihn auf in leichten Wölkchen,

Treibt zur sichern Rebenlaube

Der Insekten frohes Völkchen.Lindert sanft der Sonne Glühen,

Kühlt auch mir die heißen Wangen,

Küßt die Reben noch im Fliehen,

Die auf Feld und Hügel prangen.Und mich soll sein leises Flüstern

Von dem Freunde lieblich grüßen,

Eh' noch diese Hügel düstern,

Sitz' ich still zu seinen Füßen.Und du magst nun weiter ziehen,

Diene Frohen und Betrübten!

Dort, wo hohe Mauern glühen,

Finde ich den Vielgeliebten.Ach, die wahre Herzenskunde,

Liebeshauch, erfrischtes Leben

Wird mir nur aus seinem Munde,

Kann mir nur sein Atem geben.

- Der Ostwind ist der Liebesbote der persischen Poesie. Das Lied entstand während der Fahrt von Darmstadt nach Heidelberg, in der Erwartung des Wiedersehens mit Goethe, Bevor es Aufnahme in den »Divan» fand, veränderte Goethe die vierte Strophe. »Ich weiß wirklich nicht warum, ich finde die meine wirklich schöner», gestand Marianne Jahrzehnte später gegenüber Herman Grimm.

Marianne von Willemer

Ach, um deine feuchten Schwingen

Ach, um deine feuchten Schwingen,

West, wie sehr ich dich beneide.

Denn du kannst ihm Kunde bringen,

Was ich durch die Trennung leide.Die Bewegung deiner Flügel

Weckt im Busen stilles Sehnen;

Blumen, Augen, Wald und Hügel

Stehn bei deinem Hauch in Tränen.Doch dein mildes, sanftes Wehen

Kühlt die wunden Augenlider;

Ach, für Leid müßt' ich vergeben,

Hofft' ich nicht, wir sehn uns wieder.Geh denn hin zu meinem Lieben,

Spreche sanft zu seinem Herzen;

Doch vermeid, ihn zu betrüben,

Und verschweig' ihm meine Schmerzen.Sag' ihm nur, doch sag's bescheiden,

Seine Liebe sei mein Leben!

Freudiges Gefühl von beiden

Wird mir seine Nähe geben.

Johann Wolfgang Goethe an Jakob und Marianne von Willemer

Daß ich, theurer, verehrter Freund, immer um Sie und Ihre glücklichen Umgebungen beschäftigt bin, ja Ihre selbstgepflanzten Haine, das flüchtig gebaute und doch dauerhafte Haus, lebhafter als in der Gegenwart sehe und mir alles Gute, Liebe, Vergnügliche, Nachsichtige wiederholt wiederhole, werden Sie an sich fühlen, da ich gewiß aus jenen Schatten nicht vertrieben werden kann, und Ihnen oft begegne. Hundert Einbildungen hab ich gehabt: wann? wie? und wo? ich Sie zum erstenmal wiedersehen würde; da ich noch bis gestern Beruf hatte, mit meinem Fürsten, am Rhein und Mayn, schöne Tage zu verleben; ja vielleicht jene glänzende Jahresfeyer auf dem Mühlberg zu begehen. Nun kommts aber! und ich eile über Würzburg nach Hause, ganz allein dadurch beruhigt, daß ich, ohne Willkür und Widerstreben, den vorgezeichneten Weg wandle und um desto reiner meine Sehnsucht nach denen richten kann die ich verlasse.

Doch das ist schon zu viel für meine Lage, in der sich ein Zwiespalt nicht verläugnet, den ich auch nicht aufrege, sondern lieber schließe.

Herzlichen Danck für alles Gute und Liebe. Doch dieser Danck wäre nicht der rechte wenn er nicht eine Schmerzensform annähme. Das werden Sie, Herzenskündiger, zu vermitteln wissen. Wie denn billig diese Worte an die zwey gerichtet sind, die man beneidenswerth glücklich verbunden sieht.

Heidelb. d. 6. Octbr. 1815

G.

- Erschreckt durch die Einladung der Jagemann, der Geliebten des Herzogs Carl August, zu »Tableaux und Attitüden» nach Mannheim zu kommen und beunruhigt von der Aussicht, in Frankfurt mit dem Herzog und damit erneut auch mit Marianne zusammenzutreffen, entschloß Goethe sich in plötzlicher Eingehung zur Heimreise, die ganz den Charakter einer Flucht trug. — das flüchtig gebaute und doch dauerhafte Haus: die Gerbermühle. — Jahresfeyer: der Schlacht bei Leipzig, die Goethe ein Jahr zuvor mit den Willemers gemeinsam auf dem Mühlberg, oberhalb Frankfurts, gefeiert hatte. Der 14. Oktober 1814 blieb für Marianne und Goethe der erste einer Reihe festlicher Gedenktage. — die zwey: Marianne und ihre zwei Jahre ältere Stieftochter Rosette Städel.

Marianne von Willemer an Johann Wolfgang Goethe

[Frankfurt, zweite Hälfte Dezember 1818]

Ihr freundlicher Brief und die ihn begleitenden Blätter haben mich wieder ganz in jene Zeit versetzt, in der ich so glücklich, ja ich darf wohl sagen, jugendlich-heiter war. Wenn ich mir jetzt jenen Zustand vergegenwärtige, so möchte ich wohl nicht mit Unrecht mich einem Baum vergleichen, dem ein schöner Herbst neueBlüthen entlockt: die alles belebende Sonne schmückte mich noch einmal mit dem Kranze der Jugend; es war mein letztes Glück! — Der Ernst tritt in mein Leben wie ein kalter Winter, und die Blüthe fällt.

Jener Froh- und Leichtsinn, den Sie so liebreich an mir entschuldigten, ja sogar nothwendig fanden, kommt gewaltig in's Gedränge, und die wünschenswerthe Ruhe, von der man so viele Lobeserhebungen macht und die ich sehr begierig wäre kennen zu lernen, will sich noch immer nicht einfinden. Doch wem die Erinnerung soviel Herrliches bietet, darf mit der Gegenwart nicht rechten.

Wie gerne hätte ich Ihnen gleich nach der gehaltreichen Sendung meine Freude und meinen Dank bezeugt, aber Willemer bemerkte, daß erst die hohen Häupter abtreten müßten, ehe ein niedriges Gehör finden könne, und so be-scheidete ich mich gerne, den Norden erst abziehen zu lassen, ehe ich für den Osten danken konnte. Wieviel Schönes wird uns daher erklingen, wieviel Erquickliches für mich! Veredelt durch ihren Geist, tritt jedes noch so kleine Ereig-niß, jedes unwillkürlich ausgesprochene Wort in ein höheres Leben; ich staune über das Bekannte und freue mich doch innig, daß es mir angehörte, ja daß ich es in einem gewissen Sinne mir zueignen darf.

Als ich diesen Sommer Heidelberg wiedersah, habe ich alle Orte besucht, die mir werth sind, und ihre Wirkung auf mich war unbeschreiblich wohlthuend; sogar an einem Gefangenen im Brückenthor fehlte es nicht: ich will zu seinem Heile nicht hoffen, daß es derselbe war. Nur jene Lettern, fein gezogen an des lust'gen Brunnens Rand, hatte die Hand der Zeit verwischt; für ihre Unsterblichkeit ist gesorgt. Möge der Wunsch, den sie aussprachen, mein kurzes Leben ausfüllen!

Doctor Ehrmann, der sich Ihnen bestens empfiehlt, ist wieder ganz in seine Rechte getreten und unser samstäg-licher Gast; wie oft wird jener Zeiten gedacht, die uns allen unvergeßlich sind.

Gedenken Sie unsrer im Kreise Ihrer liebenswürdigen Kinder. Wie gerne machte ich die Bekanntschaft des muntern Hausgeists, den mir Meline so hoch gepriesen; wohl ihm, daß er in Ihrer Nähe und in einem solchen Verein wirken kann!

Sämmtliche Bewohner des Rothen Männchens und alle Angehörigen grüßen demuthsvoll, respectvoll und liebevoll, wie es sich gerade für jedes schickt. Alle drey Grüße eignet sich an

Ihre Marianna

- begleitenden Blätter: Aushängebogen des »West-östlichen Divans». — hoben Häupter: die Mutter der Erbgroßherzogin, die Kaiserin-Mutter von Rußland Maria Feodorowna, weilte zu Besuch in Weimar. — Lettern fein gezogen: eine Anspielung auf das Gedicht des »Buches Suleika» »An des lust'gen Brunnens Rand«. — Ehrmann: Arzt und Freund der Willemers, Goethe schon aus seiner Straßburger Studentenzeit bekannt. — Hausgeist: Goethes Schwiegertochter Ottilie. — Meline: Mariannes Stieftochter Meline Scharff, die ein Jahr zuvor Goethe auf der Durchreise in Weimar besucht hatte.

»Ihrer ganzen Erscheinung war ein Element von Grazie und Zierlichkeit beigemischt, das überall sich geltend machte.»

Herman Grimm, 1869

Marianne von Willemer an Johann Wolfgang Goethe

Baden, den 19. July 1819.

Daß ich so lange gezögert, für Ihre herzlichen Worte zu danken, ist kaum zu entschuldigen, denn ich fürchte, meine Schuld zu vergrößern, wenn ich mich auf ein Gefühl berufe, was mich im Augenblicke unfähig machte, so viele Güte zu erwidern; einmal aufgeschoben findet man den rechten Zeitpunct nicht, und man erscheint als undankbar, wenn man sich auch hierüber keine Vorwürfe zu machen hat.

Ich war überrascht, gerührt, ich weinte bey den Erinnerungen einer glücklichen Vergangenheit; es kam mir fast alles wie ein Traum vor, den ich mir in der Gegenwart wieder holte, um ihn nicht zu vergessen. Daß Willemer Sie gesehen, gesprochen hatte, vermehrte das Unbegreifliche meines Zustandes, ja selbst was er mir von Ihnen schrieb und Ihr eigener Brief vollendete meine Verwirrung; ich konnte oder ich wußte nicht zu antworten; können Sie mir verzeihen, was sich nicht entschuldigen läßt? Lassen Sie mir immer die angenehme Täuschung, daß Sie mir nicht aus Großmuth nur verzeihen.

Die herrliche Gegend, die ich seit kurzem bewohne, die überaus reine Luft, das heilsame Bad, alles vereinigt sich, meiner Gesundheit, die in den letzten Jahren merklich gelitten, wieder aufzuhelfen. Sollte denn die Nähe Straßburgs, jene bedeutende Aufforderung, den Rhein und Mayn zu besuchen, verbunden mit obigen Ihnen gewiß bekannten vortrefflichen Eigenschaften Badens nicht den Vorzug vor Carlsbad verdienen, da man sogar jetzt aus dem hiesigen Wasser durch eine einfache chemische Vorrichtung das aller-vortrefflichste Carlsbader Wasser bereitet? Wie glücklich würde ich seyn, Sie hier zu wissen, selbst wenn ich nicht mehr anwesend seyn sollte! es bliebe immer die schöne Hoffnung, Sie bey uns auf der Mühle zu sehen. — Ich falle schon wieder in meinen alten Fehler; so bescheiden auch meine Wünsche im Ganzen seyn mögen: wenn ich mir sie erfüllt denke, erscheinen sie mir verwegen. Lassen Sie einiges von dem Gesagten in der Stille in Ihrem Herzen wirken, legen Sie einige richtige Gründe für die Sache in die Wagschale, und wer weiß, ob es nicht die Schwierigkeiten dagegen aufwiegt.

Frau von Hayndorf hat vorigen Sommer einige Wochen in dem Hause zugebracht, das ich bewohne; sie kann Ihnen

sagen, wie nahe dem Himmel in jedem Sinne meine freundliche Wohnung ist. Und wie viele schöne Mädchen gibt es nicht hier! Hudhud läuft in einem fort über den Weg; auch hohe Herrschaften genug, wenn man will, und hohe Berge und Thäler, und — doch Sie können ja nicht kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch einige Zeilen in Baden erhielt; freylich darf ich es kaum hoffen, denn ich habe es nicht verdient, und dennoch könnte Ihnen meine Adresse bey HE. Domänenverwalter Hugenest fehlen, wenn sie nicht hier stünde.

Von ganzem Herzen grüßt Sie

Mariane

- Willemers einziger Sohn Abraham war in einem Duell tödlich verwundet worden. Um vom preußischen König Begnadigung von zwanzigjähriger Festungshaft für den Zweikampfgegner zu erbitten, hatte der Vater sich auf die Reise nach Berlin begeben und unterwegs in Weimar Station gemacht. Der unvermutete Besuch des alten Freundes rief in Goethe die glückliche Erinnerung an die Sommerwochen auf der Gerbermühle aufs neue wach, und er ließ es Marianne in wenigen Zeilen wissen. — Frau von Hayndorf: die Schauspielerin Caroline Jagemann, welcher der Herzog den Namen von Heygendorfj beigelegt hatte. — Hudhud: der Wiedehopf, nach persischer Sage der Liebesbote zwischen König Salomo und der Königin von Saba. Im »West-östlichen Divan» spielt er eine wichtige Rolle.

Johann Wolfgang Goethe an Marianne von Willemer

Nein, allerliebste Marianne, ein Wort von mir sollst du in Baden nicht vermissen, da du deine Lieben Lippen wieder walten lassest und ein unerfreuliches Stillschweigen brechen magst. Soll ich wiederhohlen daß ich dich von der Gegenwart des Freundes unzertrennlich hielt und daß bey seinem treuen Anblick alles in mir rege ward was er uns so gern und edel gönnt. Ob Du gleich schwiegst hatte ich allerley zurecht gelegt, der Rückkehrende vermied [uns] und es blieb liegen.

Nun da du sagst, und so lieblich, daß du mein gedenckst und gern gedencken magst; so höre doppelt und dreyfach die Versicherung daß ich jedes deiner Gefühle herzlich und unabläßig erwiedre. Möge dich dies zur guten Stunde treffen, und dich zu einem recht langen Commentar über diesen kurzen Text veranlassen. Wäre ich Hudhud ich liefe dir nicht über den Weg, sondern schnurstracks auf dich zu. Nidrt als Boten, um mein selbst willen müßtest du mich freundlich aufnehmen. Zum Schluß den frommen liebevollen Wunsch

Eja! wären wir da!

W. d. 26. Jul. 1819.

G.

- Zum ersten und einzigen Male gebraucht Goethe im Briefwechsel mit Marianne das vertraute Du. Der Brief, der freieste, rückhaltloseste, den er ihr schrieb, ist die Antwort auf Mariannes Schreiben vom 19. Juli 1819. — Eja! wären wir da!: der Sehnsuchtsruf aus dem alten Weihnachtslied In dulci jubilo.

Marianne von Willemer an Johann Wolfgang Goethe

[Frankfurt, Oktober 1819]

Es bleibt immer eine schwere Aufgabe, aus der Ferne und in die Ferne Gedanken und Worte zu senden, die nur in der nächsten Nähe gedeihen; das innige Gefühl spricht sich nur in vollendeter Form oder gar nicht aus, und wenn es heißt: Es sagt Dir ein beredtes Schweigen ofi mehr als ein beredter Mund, so setzt es allerdings eine erfreuliche Nähe voraus. Wenn ich diese allgemeinen Bemerkungen auf meine Lage anwende, so geht daraus hervor, daß ich eigentlich schweigen müßte, und durch die Entfernung gezwungen zu reden, will ich versuchen, ob sich schreibend beides vereinigen läßt.

Ich habe den Divan wieder und immer wieder gelesen; ich kann das Gefühl weder beschreiben noch auch mir selbst erklären, das mich bey jedem verwandten Ton [ergriff]; wenn Ihnen mein Wesen und mein Inneres so klar geworden ist, als ich hoffe und wünsche, ja sogar gewiß seyn darf, denn mein Herz lag offen vor Ihren Blicken, so bedarf es keiner weitern ohnehin höchst mangelhaften Beschreibung. Sie fühlen und wissen genau, was in mir vorging, ich war mir selbst einRäthsel; zugleich demüthig und stolz, beschämt und entzückt, schien mir alles wie ein beseligender Traum, in dem man sein Bild verschönert, ja veredelt wieder erkennt und sich alles gerne gefallen läßt, was man in diesem erhöhten Zustande Liebens- und Lobenswerthes spricht und thut; ja sogar die unverkennbare Mitwirkung eines mächtigen höheren Wesens, insofern sie uns Vorzüge beylegt, die wir vielleicht gar nicht besitzen, und andere entdeckt, die wir nicht zu besitzen glaubten, ist in seiner Ursache so beglük-kend, daß man nichts thun kann, als es für eine Gabe des Himmels anzunehmen, wenn das Leben solche Silberblicke hat.

Haben Sie Nachsicht mit mir und meinen verworrenen Begriffen, das größte Glück ist immer am unbegreiflichsten. Sie verzeihen mir wohl, daß mein Dank für alles Übersendete später kommt als die Freude über den Besitz.

Durch August wissen wir, daß Sie mit Ihrer Badecur zufrieden sind. Mögen die heilsamen Folgen noch lange Zeit wirken, vielleicht entbehren Sie es künftigen Sommer um so leichter und besuchen wieder einmal den Mayn und Rhein. Willemer ist sehr wohl und reist morgen früh in's Rheingau, wo er sich einige Tage aufhalten und den HE. Minister Stein sehen wird, der sich in Winkel eingemiethet hat ....

Diese schönen Tage haben wir fast immer auf der Mühle zugebracht, obschon wir in der Stadt wohnen; der Hayn, die Terrassen färben sich wie damals, und die Erinnerung belebt die Schatten, und es wandeln Gestalten unter den Bäumen, die dem Ganzen eine wundersame Bedeutung geben. Tausend Grüße von mir und Willemer an Sohn und Tochter.

Ganz die Ihre

Mariane

- Sofort nach dem Erscheinen des »West-östlichen Divan« hatte Goethe Marianne ein Exemplar übersandt. — Badecur: in Karlsbad.

Marianne von Willemer an Johann Wolfgang Goethe

Gerbermühle, den 25. August 1824

Nur wenige Worte mögen Sie an dem Tage begrüßen, der für so viele ein Tag des Segens geworden; mit inniger Liebe gedenken wir Ihrer und segnen still und einsam das Fest Ihrer Geburt. Der Himmel scheint es verherrlichen zu wollen, denn die Sonne färbt mit glühendem Purpur den klaren Abendhimmel, der Mayn ist dunkelblau wie die Schatten, die Wolken sind beynahe grün, und der Berg ist violett, ganz so wie damals; aber einer fehlt, der es betrachtet und deutet, und andere dadurch beglückt.

Ihre Tochter wird noch immer mit Sehnsucht erwartet; ich hoffte, sie sollte früh genug kommen, um ein Kästchen mitzunehmen, das nun, so verspätet, vielleicht um einen Tag zu spät kommen muß. Wie sehr hätte mich gefreut, wenn auch nur durch ein Geringes zur Feyer des Tages beyzutragen!

Gedenken Sie meiner, und in Liebe! daß ich Ihrer gedenke, möge Nachstehendes beweisen, so wie, daß die schönste Gegend immer eine fremde bleibt, wenn nicht durch Liebe und Freundschaft sie heimisch geworden. Wo fände sich für mich eine schönere als Heidelberg!

Leben Sie hoch und glücklich!

Mariane

Euch grüß ich, weite lichtumfloßne Räume,

Dich, alten reichbekränzten Fürstenbau,

Euch grüß ich, hohe, dicht umlaubte Bäume,

Und über euch des Himels tiefes Blau.Wohin den Blick das Auge forschend wendet,

In diesem blüthenreichen Wunderraum,

Wird mir ein leiser Liebesgruß gesendet;

O freud- und leidvoll schöner Lebenstraum!Auf der Terasse hochgewölbten Bogen

War eine Zeit sein Kommen und sein Geh'n;

Die Chiffer, von der lieben Hand gezogen,

Ich fand sie nicht, sie ist nicht mehr zu sehn.Dort jenes Baums Blatt das aus fernem Osten

Dem westöstlichen Garten anvertraut,

Giebt mir geheimer Deutung Sinn zu kosten,

Ein Selam, der die Liebende erbaut.Durch jenen Bogen trat der kalte Norden,

Bedrohlich unserm friedlichen Geschick;

Die rauhe Nähe kriegerischer Horden

Betrog uns um den flüchtgen Augenblick.Dem kühlen Brunnen wo die klare Quelle

Um grünbekränzte Marmorstufen rauscht,

Entquillt nicht leiser, rascher, Well' auf Welle,

Als Blick um Blick, und Wort um Wort sich tauscht.O schließt euch nun ihr müden Augenlider!

Im Dämmerlicht der fernen schönen Zeit

Umtönen mich des Freundes hohe Lieder;

Zur Gegenwart wird die Vergangenheit.Aus Sonnenstrahlen webt, ihr Abendlüfte,

Ein goldnes Netz um diesen Zauberort!

Berauscht mich, nehmt mich hin, ihr Blumendüfte!

Gebannt in euren Kreis, wer möchte fort?Schließt euch um mich, ihr unsichtbaren Schranken!

Im Zauberkreis, der magisch mich umgiebt,

Versenkt euch willig, Sinne und Gedancken!

Hier war ich glücklich, liebend und geliebt.

d. 28. August 1824.

- Ihre Tochter: Ottilie von Goethe. Goethe hat Mariannes Gedicht, das Motive des »'West-östlichen Divan» aufnimmt, nach leichten Änderungen zum Druck in die von seiner Schwiegertochter heraus-bene Privatzeitschriß »Chaos» gegeben.

Johann Wolfgang Goethe an Marianne von Willemer

Mit dem freundlichsten Willkomm die heitere Anfrage: wo die lieben Reisenden am 25. August sich befunden? und ob Sie vielleicht den klaren Vollmond beachtend des Entfernten gedacht haben?

Beykommendes giebt, von seiner Seite, das unwidersprechlichste Zeugniß. Vernehm ich hierauf das Nähere, vielleicht auch erhalt ich einen Auszug aus dem Umständlicheren Tagebuch so erwiedre noch manches, besonders vielfachen Dank für die so reichlich gespendeten Stachelfrüchte.

Begleitet von allen dornfreyen Gefühlen die besten Wünsche!

treu angehörig

Weimar d. 23. Octbr. 1828.

Goethe

Dem aufgehenden Vollmonde!

Dornburg, d. 25. August 1828

Willst du mich sogleich verlassen!

Warst im Augenblick so nah.

Dich umfinstern Wolckenmassen,

Und nun bist du gar nicht da.Doch du fühlst wie ich betrübt bin,

Blickt dein Rand herauf als Stern,

Zeugest mir daß ich geliebt bin,

Sey das Liebchen noch so fern.So hinan denn! Hell und heller,

Reiner Bahn, in voller Pracht!

Schlägt mein Herz auch schneller,

schneller, Überselig ist die Nacht.

- Beim vollen Mond aneinander zu denken, hatten sich Goethe and Marianne beim Abschied auf der Gerhermühle zugelobt. Das Dornburger Mondlied greifi nach dreizehn Jahren der Trennung zum letzten Mal das Thema des Gedenkens auf. Mariannes Dankbrief beschreibt, wie sie, aus Italien kommend, an diesem 2. August in Freiburg das vom Silberlicht umflossene Freiburger Münster erlebte: »Hätte ich ahnen können, wie in diesem Augenblick wirklich ,des Freundes Auge mild über meinem Geschick' weilte, ich würde gerne mit ihm gerufen haben: »Überselig ist die Nacht!«

Marianne von Wiedemer an Johann Wolfgang Goethe

Gerbermühle, den 7. August 1829

Ihr Brief kam recht zur gesegneten Stunde; sein herzlicher und liebevoller Inhalt war ganz geeignet, mich gefaßt und heiter über den vielleicht nur scheinbaren Undank eines Mädchens zu trösten, dem ich herzlich gut war und wohl noch bin. Wiewohl nun die Worte des Freundes ihre heilsame Wirkung nicht verfehlten, so mußten sie freylich den lang genährten Wunsch versagen, mit dem bewährten Freunde das gemeinsam Durchlebte zu erneuen und die vielleicht zu hoch gepriesenen Vorzüge der alten, neuen und neuesten Mühle durch seine Gegenwart und Billigung zu verdoppelter Freude und Lust zu erhöhen. Leider muß ich denn auch bekennen, daß vielleicht in Folge fehlgeschlagener Erwartung oder weil in diesen letzten Tagen der Regen in Strömen floß, die Mühle viel von ihrem früheren Glänze und Schimmer verlor und wenigstens auf kurze Zeit ihre[r] Anziehungskraft verlustig ward; denn Willemer macht neue Reisepläne: wir wollen einen Ausflug nach dem Süden wagen, wenn Sturm, Donner, Blitz und Regen es erlauben. Die Bergstraßen Graubündens sollen auf's neue und zwar dießmal auch der Corner See in seiner ganzen Länge befahren werden; der Luganer See und die Borromeischen Inseln sind auch in dieser Linie nicht zu umgehen — vielleicht bin ich so glücklich, Hilarie und ihre Begleiter dort zu treffen, vielleicht, daß mir Wilhelm einiges über jene interessante Witwe anvertraut. Wieviel hätte ich nicht zu fragen, was man schreibend weder verlangen noch gewähren kann! Sie würden vielleicht über mich lachen, wenn Sie wüßten, mit welcher Genauigkeit ich auf alle Beziehungen und Andeutungen merke, die dazu helfen können, den Dichter in seinen Werken kennen und verstehen zu lernen, und da sich nicht läugnen läßt, daß er die Feder in sein Herzblut taucht, so ist bey allem Mitleid, das man für den innig geliebten Freund und seine Herzenswunden hat, doch die Ungewißheit kaum zu ertragen, mit der man sich abmüht zu errathen, wann, wie und durch wen sie ihm geschlagen wurden.

Was ich mir von Paradiesesquellen aneignen durfte und wiederholt aneigne, erfrischt und erquickt mein Leben und erhebt mich in mir selbst. Ich danke dem Geschick für diesen Glanzpunct meines Daseyns, der ohne bittere Zugabe, rein und unvermischt meine späten Lebenstage zu erhellen vermag; dieß ist ein Geschenk des Himmels, weit über mein Verdienst!

Da ich noch einiges zu sagen habe, müssen Sie mir schon erlauben, noch ein Blatt zu nehmen und auf die alte, ungeschickte, vielleicht sogar unschickliche Art meine wenigen Gedanken in die enge Form zu pressen; doch denke ich, Sie sind es gewohnt, und gewiß würde Sie befremden, wenn ich das Papier anders falten sollte.

Geben Sie mir keine Aufträge? was soll ich dem Gotthard und seinen Freunden von Ihnen sagen? Ich könnte mich recht auf diese Reise freuen, wenn nicht die Sorge für Willemers Gesundheit es bedenklich machte, sie überhaupt anzutreten. Nicht als ob er krank wäre, nur scheinen seine Nerven sehr angegriffen und von einer großen Reizbarkeit. Wenn nun in einem durchaus geregelten häuslichen Zustande eine solche Stimmung sich entwickeln kann, wie sollte sich auf einer Reise nicht Anlaß und Entschuldigung finden, jene Unbehaglichkeit gesteigert zu empfinden! Zum Theil mag momentane Schwäche zum Grunde liegen; gewiß aber hat das Nachtheilige eines regnerischen Sommers für die Mühle keinen geringen Einfluß. Obschon ich gewiß glaube, daß wir das Ärgste überstanden haben, und ich weit entfernt bin, zu einer Reise zu rathen, so will ich doch nicht entgegen seyn, denn diese Luftveränderung kann auch günstig auf ihn wirken; sollte aber ein Hinderniß uns abhalten, davon Gebrauch zu machen, so wende ich mich an Sie mit der Bitte, zur Verbesserung der Gerbermühler Zimmerluft insofern gütig mitzuwirken, als Sie mir die Quelle des vortrefflichen Rauchpulvers angeben wollten, dessen Sie sich bey Ihrer Anwesenheit bedienten. Nicht allein, daß ich noch keines gefunden, was diesen Wohlgeruch verbreitet hätte, so weckte auch kein andres alle jene Erinnerungen, die meine Einbildungskraft damit zu verbinden wüßte. Wenn daher, wie ich vermuthe, Weimar ausschließlich jenes Arca-num besitzt, so bitte ich mir die Adresse mitzutheilen.

Was nun jene Pflanze anbelangt, so ist sie durch die Nachlässigkeit von Andr[e]äs Gärtner, dem ich sie dem Winter über in sein Gewächshaus gab, vertauscht oder Gott weiß wie verloren gegangen; als ich sie abholen ließ, um sie mit auf die Mühle zu nehmen, schickte er mir ein anderes Exemplar, ganz hoch gewachsen, welches ich sogleich wieder zurückgab. Ich war recht betrübt und hätte es Ihnen gewiß nicht geschrieben, wenn Sie mich nicht gefragt hätten. Jetzt habe ich selbst ein Zimmer, wohin ich Pflanzen überwintern kann; wollen Sie mir in Ihrem nächsten Brief ein neues Blatt senden, so würde ich sehr glücklich seyn und es gewiß an Pflege nicht fehlen lassen.

Entschuldigen Sie, wenn ich zu viel von mir und meinen Angelegenheiten sprach, und erhalten Sie Ihre Liebe Ihrer

treuen Freundin

Marianne

- Undank eines Mädchens: eine Gesangschülerin Mariannes, Sabine Heinefetter, war beim Kasseler Hoftheater kontraktbrüchig geworden und nach Paris gegangen. — Hilarie und ihre Begleiter: Anspielung auf die Novelle »Der Mann von fünfzig Jahren» in »Wilhelm Meisters Wander jähre». Mit Hilarie und ihrer Begleiterin, der »schönen Witwe», verleben Wilhelm Meister und sein Malerfreund glückliche Tage am Lago Maggiore und auf den Borromeischen Inseln. — Paradiesesquellen: Marianne zitiert zur Bezeichnung der Goetheschen Werke, die nach und nach in der »Ausgabe letzter Hand» neu erschienen, das erste Gedicht des »West-östlichen Divan». Der Paradiesesquell ist »Chisers Quell», der Quell ewiger Jugend. — jene Pflanze: Marianne hatte von Goethe einige Blätter von Bryophyllum calycinum geschenkt bekommen, die, mit einem Ende in die Erde gesteckt, schnell wachsende Pflanzen hervorbringen.

Johann Wolfgang Goethe an Marianne von Willemer

Vor die Augen meiner Lieben,

Zu den Fingern die's geschrieben —

Einst, mit heißestem Verlangen

So erwartet, wie empfangen —

Zu der Brust der sie entquollen

Diese Blätter wandern sollen;

Immer liebevoll bereit,

Zeugen allerschönster Zeit.

Weimar d. 3. März 1831.

J. W. v. Goethe

- Am 10. Februar 1832, kurz vor seinem Tode, schrieb Goethe der Freundin, daß ihm bei der letzten Durchsicht seiner Papiere »gewisse Blätter» entgegenleuchteten, die »auf die schönsten Tage meines Lebens hindeuten». Wenig später sandte er Marianne ihre Briefe zurück, mit der Bitte, das Paket »bis zu unbestimmter Stunde» uneröffnet zu lassen. Die begleitenden Verse, ein Jahr zuvor entstanden, sind Goethes dichterischer Abschied von Marianne.