Die Kommunalvertretungen in der Bundesrepublik gliedern sich in die Gemeinderäte (bei kreisangehörigen Gemeinden), die Kreisräte (oder auch Kreistage) und die Stadträte (bei den kreisfreien Gemeinden). Dieser Aufteilung in verschiedenartige Gebietskörperschaften wird hier soweit wie möglich gefolgt.

1. Kandidaturen

Je nach Art der Gebietskörperschaft zeigen die Prozentsätze der von Frauen wahrgenommenen Kandidaturen deutliche Unterschiede.[3] Wie der Tabelle ferner zu entnehmen ist, liegt der Anteil der Kandidatinnen von CSU (bzw. CDU) und SPD in den kreisfreien Gemeinden höher als in den Kreisen und hier wiederum, wenn auch nicht sehr viel, höher als in den kreisangehörigen Gemeinden. Bei der FDP verläuft das Gefälle der Prozentsätze dagegen von den kreisfreien über die kreisangehörigen Gemeinden zu den Kreisen. Es mag sehr gewagt erscheinen, diese Verallgemeinerungen aufgrund der tabellarisch festgehaltenen Situation in einem Bundesland (hier Bayern) und von nur zwei Wahlen (1952 und 1960) vorzunehmen. Die deutlich erkennbare Wiederkehr dieser Unterschiede bei den von Frauen wahrgenommenen kommunalen Mandaten in anderen Bundesländern läßt jedoch wegen des noch zu zeigenden Zusammenhanges zwischen Kandidaturen und Mandaten diese allgemeinen Feststellungen ebenso berechtigt erscheinen wie die hier vorgenommene Gleichsetzung von CSU und CDU. Denn zweifellos entsprechen Funktion und Rolle der CSU denjenigen der CDU in den übrigen Bundesländern. Eine für die Parteien CDU, SPD und FDP offenbar gleichermaßen geltende Tatsache ist die stärkere Beteiligung von Frauen an den Kandidaturen für die Bezirksvertretungen der Stadtstaaten als an den entsprechenden Kandidaturen für die Kommunalvertretungen in den übrigen Bundesländern.[4]

2. Verhältnis Kandidaturen - Mandate

Bei allen vier Parteien liegen die Prozentsätze der weiblichen Beteiligung an den Kandidaturen uneinheitlich teils unter, teils über den Prozentzahlen der von Frauen errungenen Mandate.[5] Die Chance einer Kandidatin, gewählt zu werden, hängt somit nicht allein vom Anteil der von Frauen übernommenen Kandidaturen ab. Ein höherer Prozentsatz von Kandidatinnen wird, mit anderen Worten, nicht unbedingt mit einem höheren Anteil an Mandaten honoriert, ebensowenig wie ein Rückgang des Kandidaturenanteils zu einem niedrigeren Anteil der Frauen an den Mandaten führen muß.

So scheint von allen Faktoren, die für die Wahl einer Kandidatin mitentscheidend sind, die Zahl der sich zur Wahl stellenden Frauen eine relativ untergeordnete Rolle zu spielen.

3. Mandate

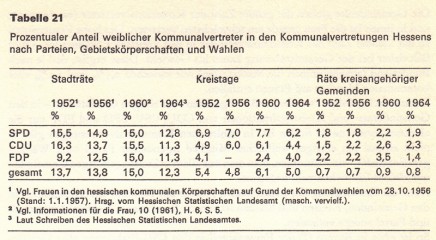

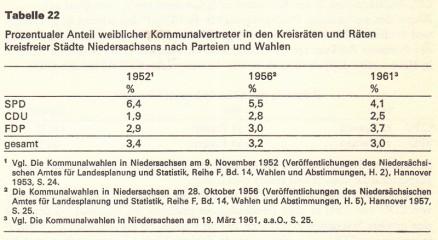

Je nach Bundesland, Gebietskörperschaft und Partei ist der Prozentsatz der auf Frauen entfallenden Mandate in den Kommunalvertretungen verschieden groß.[6] Die bereits für die Kandidatinnen getroffene Feststellung von den Schwankungen der Frauenanteile an den Kandidaturen gilt also entsprechend auch für die Anteile an den Mandaten. Parteispezifische Unterschiede nach der Höhe des Anteils sind nur für bestimmte Gebietskörperschaften einzelner Bundesländer festzustellen.

So zeigt sich beispielsweise der Prozentsatz der weiblichen SPD-Mitglieder in den Kreistagen Hessens immer am höchsten, der hier auf die weiblichen FDP-Mitglieder entfallende immer am niedrigsten. Insgesamt ist die Beteiligung der Frau in den Kommunalvertretungen der Bundesrepublik als gering zu veranschlagen. Eine Gesamtübersicht über die Zahl der weiblichen Kommunalvertreter der vier hier untersuchten Parteien ließ sich nicht zusammenstellen, doch kann der prozentuale Anteil der weiblichen Kommunalvertreter aller Parteien und Wählergemeinschaften von 1965 als Anhaltspunkt dienen: Er lag bei 10,3 % in den Stadträten (kreisfreien Gemeinden), 4,1% in den Kreistagen und ca. 1% in den Gemeinderäten.

Die Gemeinderäte stellen die größte Zahl der Kommunalvertreter (ca. 190 000); und in ihnen ist die Frau gerade am schwächsten vertreten. Der hohe Frauenanteil an der kleinen Zahl der Kommunalvertreter in den kreisfreien Städten (ca. 5 800) fällt daher bei der Gesamtrechnung kaum ins Gewicht. Diese ergibt, daß je nach Bundesland (ausgenommen die Stadtstaaten) nur zwischen 0,5 % und 2,5 % aller kommunalen Mandate auf Frauen entfallen. Daraus darf gefolgert werden, daß - abgesehen von einigen Großstädten - in den Gemeinderats- und Kreistagsfraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP nur die »Konzessionsfrau« zu finden ist. In zahlreichen Kommunalvertretungen gibt es nicht einmal ein einziges weibliches Mitglied irgendeiner Partei oder Wählergemeinschaft[7] - ein Phänomen, dem man vor allem in kreisangehörigen Gemeinden mit kleiner Einwohnerzahl begegnet. Auch die Entwicklung des prozentualen Anteils der Kommunalvertreterinnen in den Gemeinden, Kreisen und Städten ist je nach Bundesland, Gebietskörperschaft und Partei anders verlaufen.

So ist etwa in Bayern (!) der Frauenanteil in den CSU-Fraktionen aller Gebietskörperschaften von 1952 bis 1960 erheblich gewachsen.[8] Die absolute Zahl der CSU-Politikerinnen in den Kreisräten stieg um rund 160% (von 9 auf 23). Hinter den wechselnden Prozentwerten für die CDU-Politikerinnen in den Kreis-und Stadträten Niedersachsens verbirgt sich für dieselbe Zeitspanne ein Anstieg der absoluten Zahl um 190%.[9] Auch nahm die Zahl der CDU-Gemeinderätinnen in Hessen etwa doppelt so stark zu wie die entsprechende Zahl bei der SPD:

Frauen in den Gemeinderäten Hessens[10]

|

|

1952 |

1964 |

Zuwachs |

| CDU | 22 Frauen | 51 Frauen | 130 % |

| SPD | 75 Frauen | 122 Frauen | 60 |

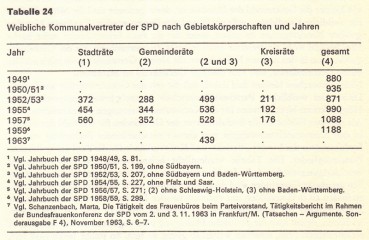

In Bayern und Niedersachsen war die Zahl der SPD-Politikerinnen in allen Gebietskörperschaften absolut und relativ rückläufig.[11] Diese Beispiele lassen vermuten, daß die Zahl der weiblichen Kommunalvertreter von CDU und CSU in allen Bundesländern gestiegen ist, während bei der SPD eine gewisse Stagnation eingetreten zu sein scheint. So glaubte auch die Frauenreferentin der CDU 1963, eine steigende Zahl weiblicher Kommunalvertreter für die CDU/CSU feststellen zu können, und bis 1963 weisen die Jahrbücher der SPD Zahlen auf, die eine Stagnation und sogar ein leichtes Absinken bestätigen; danach sind Angaben hierzu nicht mehr veröffentlicht worden.[12]

4. Faktoren mit Einfluß auf die Zahl der weiblichen Kommunalvertreter

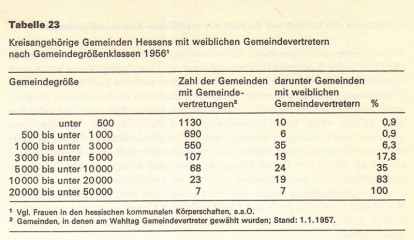

Der von Bremme nachgewiesene Zusammenhang zwischen der aktiven Beteiligung der Frau in den Kommunalvertretungen und der Gemeindegröße ist heute noch zutreffend.[13] Mit steigender Einwohnerzahl nimmt auch die Zahl der Kommunalpolitikerinnen absolut und relativ zu. Diese Korrelation wird jedoch nur deutlich, wenn man die Gemeinden nach Größenklassen zusammenfaßt und diese außerdem nicht zu eng wählt. Denn beispielsweise hatte Bielefeld 1969 zwar den vierthöchsten Anteil weiblicher Stadträte unter allen Großstädten (Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern) zu verzeichnen, rangierte aber nach seiner Einwohnerzahl erst an 33. Stelle. Der Faktor Gemeindegröße wird danach offensichtlich durch andere Faktoren in seiner Wirkung verstärkt oder abgeschwächt. Vor der Untersuchung dieser anderen Faktoren sei noch festgestellt, daß die Korrelation Gemeindegröße und Anteil weiblicher Kommunalvertreter auch dann besteht, wenn für die Parteien jeweils getrennte Einzelbetrachtungen vorgenommen werden.[14]

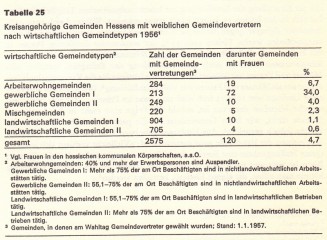

Neben der Gemeindegröße spielt die Stärke der Kommunalvertretung, genauer die jeweilige Fraktionsstärke in den einzelnen Kommunalvertretungen, eine Rolle. »Je kleiner die Gesamtzahl der Mandate ist, desto geringer sind die Möglichkeiten für weibliche Kandidaten, aufgestellt und gewählt zu werden. Es scheint hier eine gewisse Mindestgrenze zu geben, unter der die Frau keine Chance mehr hat.«[15] Hier besteht wohl ein weiterer unmittelbarer Zusammenhang mit der Gemeindegröße, denn in den meisten Fällen haben die kleinen Gemeinden auch zahlenmäßig kleine Gemeinderäte, also eine niedrige Gesamtzahl an Mandaten. Nicht unbeachtet bleiben darf dabei, daß die mit der Gemeindegröße variierende Dichte der weiblichen Parteimitgliederschaft ja auch jeweils unterschiedliche Möglichkeiten bietet, Frauen für die Kommunalvertretungen zu rekrutieren. Als nächster Faktor ist die Sozialstruktur der Gemeinden für die Zahl der Frauen in den Kommunalvertretungen von ebenso entscheidender Bedeutung wie die Sozialstruktur der Landes-, Bezirks- und Kreisverbände für die Zahl der weiblichen Parteimitglieder. Die Tabelle verdeutlicht beispielsweise die Auswirkung der Beschäftigungsstruktur.[16] In den Vertretungen nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägter Gemeinden sind danach prozentual mehr Kommunalpolitikerinnen zu finden als in Gemeinden mit vorherrschender Landwirtschaft. Auch Bremmes Ausführungen zur Sonderstellung der berufstätigen Frau und der Heimatvertriebenen, denen man die politische Betätigung eher zugesteht als der bäuerlichen einheimischen Frau, scheinen weiterhin gültig zu sein. So stellte Jaeke 1956 fest, daß unter den Gemeinderätinnen Baden-Württembergs nicht wenige Heimatvertriebene sind.[17]

Mit den bisher genannten Faktoren lassen sich allerdings die gelegentlich, sehr verschieden hohen Anteile in Großstädten mit ähnlicher Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur und ähnlichen kommunalpolitischen Verhältnissen, wie z.B. Essen (mit 19,4% Frauen im Stadtrat), Dortmund (13,4%) und Duisburg (9,9%) noch nicht erklären. Hier wären weitere Variablen, die unter dem komplexen Begriff Sozialstruktur subsumiert sind, zu prüfen. Der hohe Prozentsatz in Essen könnte beispielsweise auf einen starken Anteil heimatvertriebener Frauen in den Parteien zurückzuführen sein, wenn es zutrifft, daß Heimatvertriebene politisch überdurchschnittlich aktiv sind.

Aufgrund der meist geringen Abweichungen zwischen den Prozentzahlen für Kandidatinnen und Gewählte kann angenommen werden, daß alle Faktoren, die hier als einflußreich für die Zahl der Kommunalvertreterinnen erkannt worden sind, auch die gleiche Bedeutung für die Zahl der Kandidatinnen haben. Die in der Literatur zu findenden Äußerungen zu den Schwierigkeiten, mit denen die Aufstellung von weiblichen Kandidaten für Kommunalwahlen verbunden ist, haben meist unmittelbaren Bezug zu den Problemen, die bereits im Hinblick auf die Mitarbeit der Frau in den Parteien aufgezeigt worden sind.

Besonders ausgeprägt ist auch hier die zögernde Haltung, die fehlende Bereitschaft der Frauen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Selbst in Gemeinden, wo die Ortsvorstände der Parteien bereit sind, auch Frauen zu nominieren, scheitert die Aufstellung oft an den »kandidaturunwilligen« Frauen. »Von insgesamt 48 Gemeinden in unserem Kreis, die gebeten worden waren, Frauen an aussichtsreicher Stelle aufzustellen, gab es nur 12 Gemeinden, in denen sich Frauen zu dieser Mitarbeit bereit erklärten.«[18] So eine fast typische Klage. Die Frau traut sich die politische Arbeit nicht zu, selbst dann nicht, wenn sie schon

jahrelang in einem Verband oder für eine Partei tätig war. Und für die zu einer Kandidatur bereiten Frauen gilt noch: »Nach dem Abbau (der) eigenen Zweifel kommt dann die Anfrage beim Ehemann.«[19] Das Ausmaß mangelnden Selbstbewußtseins, das die Frau davon abhält, sich der Kommunalpolitik zu widmen, mag ein Umfrageergebnis andeuten. Während 34% der männlichen Befragten nicht kandidieren wollten, weil sie privat (!) zu beschäftigt seien, begründeten 24% der weiblichen Befragten ihre Ablehnung damit, nicht befähigt zu sein.[20] In dieser Antwort findet das von vielen Frauen internalisierte negative Vorurteil der Gesellschaft von der Frau und ihrem Verhältnis zur Politik seinen Ausdruck. Bei einem Teil der Frauen aber bestätigt sich dieses Vorurteil tatsächlich infolge unzureichender Schulbildung und mangelnder beruflicher Erfahrung und Selbstbehauptung. Auch dieses Problem muß am Ende dieser Untersuchung noch intensiver reflektiert werden.

An der Einstellung der Bevölkerung zur kommunalpolitischen Tätigkeit der Frau hat sich in den letzten 15 Jahren kaum etwas geändert. Während sich 1950 44% männlicher Befragter gegen weibliche Kommunalvertreter aussprachen und 11% unentschieden waren, hielten 1964 55% der westdeutschen Bevölkerung Frauen in der Kommunalpolitik für »nicht wichtig«. Differenziert man die Antworten der letztgenannten Umfrage nach der Schulbildung der Befragten, sprachen sich Männer und Frauen mit höherer Schulbildung häufiger für die Kommunalpolitikerinnen aus als Männer und Frauen mit Volksschulbildung.[21] Bremme stellt aufgrund einer Umfrage von 1952/53 fest, »daß man zwar im Prinzip... für eine parlamentarische Mitarbeit der Frau ist, sobald die Frage aber mehr in den konkreten Bereich rückt, wie beim Gemeinderat..., die parlamentarische Mitarbeit der Frauen jedoch verneint«.[22] Aus Umfrageergebnissen vom Herbst 1964 schließen die Autoren der Ifas-Studie ganz entsprechend: »Vielleicht verbirgt sich noch in dieser Stellungnahme eine Bastion des Mißtrauens gegen politisch aktive Frauen: Bonn ist weit und nach Bonn kommen nur wenige. In der eigenen Gemeinde könnte man selbst, die eigene Ehefrau, betroffen werden.«[23]

Besonders ausgeprägt ist auch hier die zögernde Haltung, die fehlende Bereitschaft der Frauen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Selbst in Gemeinden, wo die Ortsvorstände der Parteien bereit sind, auch Frauen zu nominieren, scheitert die Aufstellung oft an den »kandidaturunwilligen« Frauen. »Von insgesamt 48 Gemeinden in unserem Kreis, die gebeten worden waren, Frauen an aussichtsreicher Stelle aufzustellen, gab es nur 12 Gemeinden, in denen sich Frauen zu dieser Mitarbeit bereit erklärten.«[18] So eine fast typische Klage. Die Frau traut sich die politische Arbeit nicht zu, selbst dann nicht, wenn sie schon

jahrelang in einem Verband oder für eine Partei tätig war. Und für die zu einer Kandidatur bereiten Frauen gilt noch: »Nach dem Abbau (der) eigenen Zweifel kommt dann die Anfrage beim Ehemann.«[19] Das Ausmaß mangelnden Selbstbewußtseins, das die Frau davon abhält, sich der Kommunalpolitik zu widmen, mag ein Umfrageergebnis andeuten. Während 34% der männlichen Befragten nicht kandidieren wollten, weil sie privat (!) zu beschäftigt seien, begründeten 24% der weiblichen Befragten ihre Ablehnung damit, nicht befähigt zu sein.[20] In dieser Antwort findet das von vielen Frauen internalisierte negative Vorurteil der Gesellschaft von der Frau und ihrem Verhältnis zur Politik seinen Ausdruck. Bei einem Teil der Frauen aber bestätigt sich dieses Vorurteil tatsächlich infolge unzureichender Schulbildung und mangelnder beruflicher Erfahrung und Selbstbehauptung. Auch dieses Problem muß am Ende dieser Untersuchung noch intensiver reflektiert werden.

An der Einstellung der Bevölkerung zur kommunalpolitischen Tätigkeit der Frau hat sich in den letzten 15 Jahren kaum etwas geändert. Während sich 1950 44% männlicher Befragter gegen weibliche Kommunalvertreter aussprachen und 11% unentschieden waren, hielten 1964 55% der westdeutschen Bevölkerung Frauen in der Kommunalpolitik für »nicht wichtig«. Differenziert man die Antworten der letztgenannten Umfrage nach der Schulbildung der Befragten, sprachen sich Männer und Frauen mit höherer Schulbildung häufiger für die Kommunalpolitikerinnen aus als Männer und Frauen mit Volksschulbildung.[21] Bremme stellt aufgrund einer Umfrage von 1952/53 fest, »daß man zwar im Prinzip... für eine parlamentarische Mitarbeit der Frau ist, sobald die Frage aber mehr in den konkreten Bereich rückt, wie beim Gemeinderat..., die parlamentarische Mitarbeit der Frauen jedoch verneint«.[22] Aus Umfrageergebnissen vom Herbst 1964 schließen die Autoren der Ifas-Studie ganz entsprechend: »Vielleicht verbirgt sich noch in dieser Stellungnahme eine Bastion des Mißtrauens gegen politisch aktive Frauen: Bonn ist weit und nach Bonn kommen nur wenige. In der eigenen Gemeinde könnte man selbst, die eigene Ehefrau, betroffen werden.«[23]

5. Mandatsdauer

Nur wenige Daten liegen vor, die als Anhaltspunkte dafür dienen können, wie häufig Kommunalpolitikerinnen wiedergewählt werden. Erkennbar ist jedoch, daß die Fluktuation wohl je nach Partei und Bundesland verschieden ist und nicht immer mit der männlicher Kommunalvertreter übereinstimmt. Von den Kommunalpolitikern der SPD beispielsweise, die 1964 in die kommunalen Vertretungskörperschaften Nordrhein-Westfalens einzogen, hatten 61% der männlichen, und ebenfalls 61% der weiblichen Vertreter ihr Mandat durch Wiederwahl erhalten. Die entsprechenden Zahlen für die CDU: 68% männliche und 58% weibliche Wiedergewählte; für die FDP waren es 63% der männlichen gegenüber 56% der weiblichen Vertreter.[24]

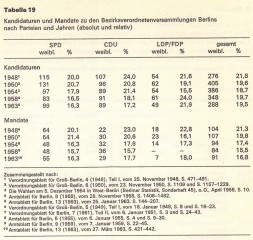

Ein zweites Beispiel: Von 1948 bis 1963 nahmen in den Bezirksverordnetenversammlungen Berlins (5 Wahlen):

165 Frauen der SPD insgesamt 269 Mandate wahr

90 Frauen der CDU insgesamt 149 Mandate wahr

37 Frauen der FDP insgesamt 62 Mandate wahr.

Umgerechnet ergibt das für die Frauen der SPD eine durchschnittliche Mandatsdauer von 1,6 Legislaturperioden gegenüber 1,1 für die Frauen der CDU und 1,7 für die der FDP.[25]

6. Sozialstruktur der weiblichen Kommunalvertreter

a) Alter

Die in den Kommunalwahlen erfolgreichen Kandidatinnen, die Mandatsträgerinnen also, scheinen in der Regel ein höheres Durchschnittsalter zu haben als die insgesamt kandidierenden Frauen. So betrug etwa bei der Wahl zu den Bezirksausschüssen Hamburgs von 1961 das

Durchschnittsalter[26]

der Kandidatinnen der Gewählten

SPD 49,5 Jahre 50,3 Jahre

CDU 50,4 Jahre 50,7 Jahre

FDP 57,2 Jahre 51,5 Jahre.

Das Durchschnittsalter der Kommunalpolitikerinnen ist wiederum je nach Bundesland, Gebietskörperschaft, Partei und Wahlperiode verschieden hoch.[27] Meist sind die Frauen der SPD jünger als die der CDU, während die Kommunalpolitikerinnen der FDP sich gegenüber ihren Kolleginnen von den anderen Parteien durch extreme Altersunterschiede - und zwar sowohl nach oben als auch nach unten, abheben. Diese parteispezifischen Unterschiede bleiben auch bei Aufgliederungen nach Bundesländern und Gebietskörperschaften bestehen, wenn auch das Durchschnittsalter dann jeweils anders ausfällt.

Als Durchschnittsalter der Kommunalpolitikerinnen überhaupt, d. h. unabhängig von der jeweiligen Besonderheit von Parteizugehörigkeit, Wahlperiode, Gebietskörperschaft und Bundesland, lassen die Tabellen etwa 50 und mehr Jahre erkennen.[28]

b) Familienstand

Zwar erlauben die in der Tabelle [29] enthaltenen Angaben zum Familienstand der weiblichen Kommunalvertreter Hessens keine genauen Schlüsse für alle Kommunalpolitikerinnen der Bundesrepublik, doch wird man immerhin folgendes generalisieren können: Die Prozentzahlen für ledige und verheiratete Kommunalpolitikerinnen variieren je nach Partei und Gebietskörperschaft.

In allen Parteien sind die verheirateten Kommunalvertreterinnen am stärksten vertreten.

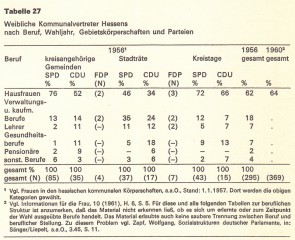

c) Beruf

Die Verteilung der weiblichen Kandidaten und Gewählten auf einzelne Berufsgruppen weist zwar wiederum je nach Partei, Bundesland und Gebietskörperschaft verschieden starke Abweichungen auf. Unabhängig davon zeigt sich jedoch die Gruppe der Hausfrauen unter Kandidatinnen und Gewählten immer als die stärkste (über 60%).[30] Die Zahlen für die übrigen Berufsgruppen unterliegen zu großen regionalen und parteispezifischen Schwankungen, als daß einheitliche Werte ermittelt werden könnten. Die Kommunalpolitikerinnen sind nach diesen Feststellungen also in der Mehrzahl verheiratet, etwa 50 Jahre alt und von Beruf Hausfrau. Gerade dies scheint den früheren Ausführungen über die Schwierigkeiten zu widersprechen, denen sich die verheiratete Frau gegenübersieht, wenn es um eine Mandatsübernahme geht. Zu bedenken ist dabei aber, daß die Gruppe der verheirateten Hausfrauen nun einmal den größten Teil der weiblichen Bevölkerung ausmacht.

Der Ausleseprozeß, der durch Aufstellung und Wahl von Politikerinnen stattfindet, bewirkt zwar eine gewisse Verschiebung der Berufsstruktur der gewählten Frauen gegenüber derjenigen der weiblichen Gesamtbevölkerung, er kehrt sie aber nicht um.[31] Berücksichtigt man dabei noch das hohe Durchschnittsalter der Kommunalpolitikerinnen, läßt sich sogar behaupten, daß es der verheirateten Hausfrau offenbar leichter fällt, ein politisches Mandat zu übernehmen, als der berufstätigen Frau. Die Hausfrau scheint jedenfalls abkömmlicher zu sein.

Der Ausleseprozeß, der durch Aufstellung und Wahl von Politikerinnen stattfindet, bewirkt zwar eine gewisse Verschiebung der Berufsstruktur der gewählten Frauen gegenüber derjenigen der weiblichen Gesamtbevölkerung, er kehrt sie aber nicht um.[31] Berücksichtigt man dabei noch das hohe Durchschnittsalter der Kommunalpolitikerinnen, läßt sich sogar behaupten, daß es der verheirateten Hausfrau offenbar leichter fällt, ein politisches Mandat zu übernehmen, als der berufstätigen Frau. Die Hausfrau scheint jedenfalls abkömmlicher zu sein.

Die naheliegende Vermutung, diese verheirateten Hausfrauen befinden sich bei Mandatsübernahme in ihrer sogenannten »dritten Lebensphase«, kann hier allerdings nicht belegt werden. Dem steht entgegen, daß die Altersangabe eben nur dem allgemeinen Durchschnittsalter entspricht, also für alle Kommunalpolitikerinnen gilt. Erst wenn Familienstand, Alter und Beruf in einer mehrdimensionalen Tabelle erfaßt wären, ließe sich diese Vermutung überprüfen.