Keine Revolution hat je die Hoffnung

derer, die sie gemacht haben,

vollkommen erfüllt; leiten Sie aus

dieser Tatsache ab, daß die große

Hoffnung lächerlich ist, daß Revolution

sich erübrigt, daß nur der

Hoffnungslose sich Enttäuschungen

erspart usw., und was erhoffen

Sie sich von solcher Ersparnis?

Max Frisch

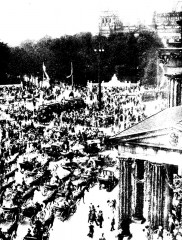

Wie das Deutsche Reich aussah, in das Rosa reiste

»Deutschland wird zwischen 1871 und 1900 zu einer kapitalistischen Macht ersten Ranges. Insbesondere die Schwerindustrie, der Maschinenbau, die chemische und die Elektroindustrie entwickeln sich sprunghaft und ziehen eine gewaltige Menge Lohnarbeiter an sich.

Der Schwerpunkt der Produktion verlagert sich schrittweise aus Klein-und Mittelbetrieben in den Großbetrieb, was neben einer Konzentration der Produktion auch die Zusammenballung großer Arbeitermassen bedeutet... zahlenmäßig starke Gruppen des Proletariats sind nach wie vor extensiver Ausbeutung unter besonders degradierenden und repressiven Bedingungen unterworfen, was vor allem aus dem nur zögernden Einsatz moderner Maschinen in der Landwirtschaft zu erklären ist ... auch Kinderarbeit blüht, trotz des gesetzlichen Verbots, z. B. in Preußen im Jahre 1878 nach wie vor in verhüllter oder unverhüllter Form ... der monströse Zustand des Deutschen Reiches hat Marx 1875 dazu veranlaßt, es als einen Staat zu bezeichnen, >der nichts anderes ist, als ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Besitz vermischter und zugleich schon von der Bourgeoisie beeinflußter, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus.< Engels spricht 1887 vom Deutschen Reich treffend als von einem Konsortium von Agrariern, Börsenleuten und Großindustriellen ... zur Ausbeutung des Volkes<.«

Der Schwerpunkt der Produktion verlagert sich schrittweise aus Klein-und Mittelbetrieben in den Großbetrieb, was neben einer Konzentration der Produktion auch die Zusammenballung großer Arbeitermassen bedeutet... zahlenmäßig starke Gruppen des Proletariats sind nach wie vor extensiver Ausbeutung unter besonders degradierenden und repressiven Bedingungen unterworfen, was vor allem aus dem nur zögernden Einsatz moderner Maschinen in der Landwirtschaft zu erklären ist ... auch Kinderarbeit blüht, trotz des gesetzlichen Verbots, z. B. in Preußen im Jahre 1878 nach wie vor in verhüllter oder unverhüllter Form ... der monströse Zustand des Deutschen Reiches hat Marx 1875 dazu veranlaßt, es als einen Staat zu bezeichnen, >der nichts anderes ist, als ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Besitz vermischter und zugleich schon von der Bourgeoisie beeinflußter, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus.< Engels spricht 1887 vom Deutschen Reich treffend als von einem Konsortium von Agrariern, Börsenleuten und Großindustriellen ... zur Ausbeutung des Volkes<.«

Ankunft

Am 12. Mai 1898 trifft Rosa in Berlin ein. Unterwegs hat der Zug in der Nacht gegen 12 Uhr einen Menschen überfahren.

- Wir standen deshalb seit einer Viertelstunde und aus dem Schlaf geweckt hörte ich auf einmal menschliches Stöhnen. Es war ein Bauer, der mit den Ochsen in der Dunkelheit über den Bahndamm gegangen war. Auf meine Frage, ob er lebt, wurde mir geantwortet, er lebt noch ein bissele. Das ist ein unangenehmes Omen.

Die ersten Tage sind mit Wohnungssuche ausgefüllt. Auch gibt es Schwierigkeiten bei der Ausstellung des Heimatscheins, ohne den ein öffentliches Auftreten bei politischen Versammlungen nicht möglich ist. An die Seidel in Zürich schreibt Rosa:

- Berlin macht auf mich im allgemeinen den widrigsten Eindruck: kalt, geschmacklos, massiv die richtige Kaserne, und die lieben Preußen mit ihrer Arroganz, als hätte jeder von ihnen den Stock verschluckt, mit dem man ihn einst geprügelt.

Und an Leo:

- Faktisch sind die Offiziere der vorherrschende Stand hier; sie wohnen gleichfalls in möblierten Zimmern und überall treffe ich auf ein ehemaliges Offiziers-Zimmer oder auf Offiziers-Nachbarschaft. Hinsichtlich der Gefahr, daß Dir Deine Frau mit einem Offizier durchbrennt, meide ich solche Nachbarschaften natürlich wie die Pest.

Wohnungen

»Wer die Wohnhäuser, wie sie jetzt in den großen Städten gebaut werden, etwas genauer betrachtet, der kann aus diesen stummen, steinernen Massen die ganze heutige Gesellschaftsorganisation, die auf der systematischen Ausbeutung Vieler durch Wenige oder gar durch Einzelne beruht, herauslesen. Erste Etage: Bewohnt der Hausbesitzer und Bourgeois höchstselbst mit Familie. Ist hübsch geräumig, von allen Etagen die gesündeste und die bequemste. Zweite Etage: Kommt der ersten so ziemlich gleich. Hier wohnt eine >Herrschaft<, >die es machen kann< und welcher der Herr Bourgeois und Hausbesitzer deshalb ungeheuere Bücklinge macht, denn der >Herrschaft<, die Geld genug hat, ist es gleichgültig, ob sie alljährlich mit 50 Talern übersetzt wird oder nicht. Mietpreis 500-600 Taler. Dritte Etage: Wenn keine Herrschaft sich findet, wird die dritte Etage an verschiedene Familien verteilt. Der Hausbesitzer ist hier noch höflich, aber vergibt sich dadurch nichts von seiner Bourgeois-Würde. Ist sein Rücken von der zweiten Etage noch etwas krumm, so wird er in der dritten augenblicklich bolzgerade und steif. Mietpreis für eine Familie 300-400 Taler. Vierte Etage: Der Herr Hausbesitzer hat nicht Zeit, sich mit all den Leuten abzugeben, die hier wohnen; er sieht sie nur bei seiner >Arbeit<, beim Einstreichen des Mietzinses, und vergißt deshalb, da er sie nicht kennt, zuweilen in der vierten Etage ihren Gruß zu erwidern; Rücken korporalmäßig steif. Mietpreis 150-200 Taler. Unter der Erde: Habenichts, Arbeiter, die eigentlich gar keine Wohnung brauchten, wenn die Herren Hausbesitzer nicht wieder so >human< wären und ihnen ihre stinkenden, feuchten dumpfen Kellerlöcher überließen. Bei der gerinsten >Störung der Hausordnung< werden sie mit der bekannten Humanität auf die Straße geworfen. Mietpreis 40-50 Taler. ... Eine der schönsten Tugenden der Hausbesitzer ist das Steigern der Mietpreise, in Leipzig >Übersetzen< genannt. Gewöhnlich zu Neujahr kommt der Hausherr, gratuliert, wenn er nicht so hochmütig ist, jammert über die teuren, stets steigenden Preise aller Lebensbedürfnisse, die durch die Streiks und die bösen Sozialdemokraten in die Höhe getrieben worden seien und schlägt >in Gottes Namen< so ein vierzig oder fünfzig Tälerchen auf den Mietzins drauf.«

»Wer die Wohnhäuser, wie sie jetzt in den großen Städten gebaut werden, etwas genauer betrachtet, der kann aus diesen stummen, steinernen Massen die ganze heutige Gesellschaftsorganisation, die auf der systematischen Ausbeutung Vieler durch Wenige oder gar durch Einzelne beruht, herauslesen. Erste Etage: Bewohnt der Hausbesitzer und Bourgeois höchstselbst mit Familie. Ist hübsch geräumig, von allen Etagen die gesündeste und die bequemste. Zweite Etage: Kommt der ersten so ziemlich gleich. Hier wohnt eine >Herrschaft<, >die es machen kann< und welcher der Herr Bourgeois und Hausbesitzer deshalb ungeheuere Bücklinge macht, denn der >Herrschaft<, die Geld genug hat, ist es gleichgültig, ob sie alljährlich mit 50 Talern übersetzt wird oder nicht. Mietpreis 500-600 Taler. Dritte Etage: Wenn keine Herrschaft sich findet, wird die dritte Etage an verschiedene Familien verteilt. Der Hausbesitzer ist hier noch höflich, aber vergibt sich dadurch nichts von seiner Bourgeois-Würde. Ist sein Rücken von der zweiten Etage noch etwas krumm, so wird er in der dritten augenblicklich bolzgerade und steif. Mietpreis für eine Familie 300-400 Taler. Vierte Etage: Der Herr Hausbesitzer hat nicht Zeit, sich mit all den Leuten abzugeben, die hier wohnen; er sieht sie nur bei seiner >Arbeit<, beim Einstreichen des Mietzinses, und vergißt deshalb, da er sie nicht kennt, zuweilen in der vierten Etage ihren Gruß zu erwidern; Rücken korporalmäßig steif. Mietpreis 150-200 Taler. Unter der Erde: Habenichts, Arbeiter, die eigentlich gar keine Wohnung brauchten, wenn die Herren Hausbesitzer nicht wieder so >human< wären und ihnen ihre stinkenden, feuchten dumpfen Kellerlöcher überließen. Bei der gerinsten >Störung der Hausordnung< werden sie mit der bekannten Humanität auf die Straße geworfen. Mietpreis 40-50 Taler. ... Eine der schönsten Tugenden der Hausbesitzer ist das Steigern der Mietpreise, in Leipzig >Übersetzen< genannt. Gewöhnlich zu Neujahr kommt der Hausherr, gratuliert, wenn er nicht so hochmütig ist, jammert über die teuren, stets steigenden Preise aller Lebensbedürfnisse, die durch die Streiks und die bösen Sozialdemokraten in die Höhe getrieben worden seien und schlägt >in Gottes Namen< so ein vierzig oder fünfzig Tälerchen auf den Mietzins drauf.«

Blaue Flecken an der Seele

Über das Verhältnis zu Leo in der letzten Zeit vor Rosas Übersiedlung nach Berlin, heißt es in einem ihrer Briefe:

- Wir lebten doch weder zu zweit, noch hatten wir aneinander Freude, es war kein Glück (das alles sage ich lediglich über unsere persönlichen Beziehungen, abgesehen von Verdrießlichkeiten in der Sache, denn diese dürfen doch nicht verhindern, glücklich miteinander zu leben.) Im Gegenteil, nachdem ich ein Auge hinter mich geworfen habe, auf das letzte halbe Jahr oder sogar noch weiter zurück, empfand ich dabei einen irgendwie verworrenen Eindruck von Disharmonie, von etwas für mich Unverständlichem, Quälendem, Dunklem, stach mir in den Schläfen, und dann hatte ich eben diesen fast physischen Eindruck von blauen Flecken an der Seele, so daß ich mich weder auf die rechte noch auf die linke Seite legen konnte.

Was hat sie denn eigentlich vor?

- Es stimmt, ich habe verfluchte Lust, glücklich zu sein, und bin bereit, Tag für Tag um mein Portiönchen Glück mit dumpfem Eigensinn zu feilschen. Ich beginne eben zu begreifen, daß das Leben einen packen und nicht mehr loslassen kann, und daß es nichts dawider gibt. Ich beginne eben, mich an den Gedanken zu gewöhnen, daß es für mich nur eine Aufgabe gibt inzwischen an die Wahlen zu denken und dann daran, was den Wahlen folgt.

Gemeint sind die Reichstagswahlen. Also eine politische Karriere. Das bedarf einer näheren Bestimmung, denn sie will nicht Macht um der Macht willen. Die Karriere in der Partei ist, so schreibt Nettl, »ein Mittel, die Ideen zu verbreiten, die sie für wichtig hält«. Sie selbst sagt dazu: »...dabei habe ich gar nicht die Absicht, mich auf Kritik zu beschränken. Im Gegenteil, ich habe Absicht und Lust positiv zu schieben«, ein Ausdruck von Leo, der bedeutet, hinter den Kulissen zu manövrieren, »nicht Personen, sondern Bewegungen als Ganzes ... neue Wege zu weisen (wenn sie sich, was ich nicht bezweifle, finden), den Schlendrian zu bekämpfen etc., mit einem Wort, ein ständiger Ansporn für die Bewegung zu sein.« Ein ehrgeiziges Programm für einen Menschen, der eine Menge Handikaps mitbringt (sie ist eine Frau, sie gilt als Ausländerin, sie ist Jüdin, sie ist klein, sie hinkt) und sonst nicht mehr besitzt als einen scharfen Verstand, ein leidenschaftliches Temperament und einen überscharfen Sinn für soziale Gerechtigkeit.

Privates

Sie hat auch an Leo geschrieben:

Sie hat auch an Leo geschrieben:

»Hast Du eine Ahnung, wie ich Dich liebe?«

Was Arbeiter essen

Zitat aus »Das Kapital« von Karl Marx: »Die Ware, die ich dir verkauft habe, unterscheidet sich von dem anderen Warenpöbel dadurch, daß ihr Gebrauch Wert schafft und größeren Wert, als sie selbst kostet. Dies war der Grund, warum du sie kauftest. Was auf deiner Seite als Verwertung von Kapital erscheint, ist auf meiner Seite überschüssige Verausgabung von Arbeitskraft.« Im folgenden ist die Rede von einer 5köpfigen Familie. Beide Elternteile arbeiten und zwar in einer Düngemittelfabrik in der Nähe von Leipzig. Die Frau sortiert Tierknochen, der Mann steht in der Knochenstampfe. Von den drei Kindern tragen das 11jährige Mädchen und der 8jährige Junge durch Gelegenheitsarbeiten zum Unterhalt der Familie bei: »Die Frau erhebt sich um 4 oder 1/4 5 ... mit ihr stehen zugleich die beiden größeren Kinder auf. Sie macht zunächst Feuer an, um das erste Frühstück zu bereiten und kleidet sich an. Später weckt sie den kleinsten Jungen auf, um ihn zu waschen, zu kämmen und anzuziehen. Der Mann steht eine halbe Stunde später auf als die Frau. Zu den wichtigsten Morgenbeschäftigungen der Frau gehört es, für das Leben auf der Fabrik den Tag über den gemahlenen Kaffee, etwas Wurst und das nötige Brot einzupacken, das Hauptnahrungsmittel neben den Kartoffeln. Sie muß auch den Kindern das für den Tag bedurfte Brot abschneiden. Auf das Schwarzbrot, welches also nicht etwa dem Kaffeebrötchen der Reichen entspricht, sondern die Tagesnahrung außer Kartoffeln darstellt, gibt es Butter, bei den Kindern weiter nichts als Butter. Die Familie braucht wöchentlich 4 Brote zu je 8 Pfund im Preise von 88 Pfennig, das heißt das Doppelte, wie begüterte Familien von gleicher Kopfzahl verzehren. Semmel oder Weißbrot wird wochentags nicht zum ersten Frühstück genossen, sondern Schwarzbrot, niemals gibt es zum Kaffee Zucker oder Milch. Vor dem Gange nach der Fabrik wird der Kaffee eingenommen. Der Kaffeegenuß kehrt täglich noch 3mal wieder. Das ist derjenige Genuß, welchen der wäßrige Aufguß von wöchentlich V4 Pfund Kaffee zu 30 Pf. und 1 Liter Gerste zu 20 Pf. gewähren kann. Der Mann verzehrt statt des Kaffees eine Mehlsuppe mit etwas Butter und einer Kleinigkeit Zucker. Zum Mittagessen haben Mann und Frau eine Stunde freie Zeit. Dasselbe besteht aus Brot und Butter und der anderen Hälfte der für die 10 Pf. erhaltenen Mengen Käse oder Wurst. Dazu spendet der erwähnte Kessel wieder Wasser zu einem Topf Kaffee. Da der Ausdruck >10 Pf. Wurst< zu unbestimmt ist, um dem Mann in der 70 Studierstube eine bestimmte Vorstellung von der Tagesration des Mannes in der Knochenstampfe zu geben, habe ich dieselbe durch gewissenhafte Durchschnittsermittlung gewogen und gemessen... in populärem Maße ausgedrückt: das täglich vom Mann verzehrte Stück Wurst ist noch nicht so groß wie drei Viertel von einer Jönköpings-Streichholzschachtel(l,9 X 3,8 X 6 = 43 Kubikzentimeter). Davon macht er zwei Mahlzeiten... Das Abendessen im Haus ist bei den Leuten die warme Hauptmahlzeit, sie soll das Mittagbrot ersetzen, Sie besteht in der Hauptsache aus mit der Schale gekochten Kartoffeln; sie glauben, daß sie die Woche >drei Metzen gut< davon gebrauchen. In den letzten drei Wochen haben sie 1 Zentner aufgegessen, also wöchentlich dem Gewicht nach ungefähr so viel als Brot. Als Zuspeise dazu genießen sie zweimal in der Woche je einen Hering zu 10 Pf; einmal kaufen sie für 10 Pf. Quark, der von ihnen auf V3 Pfund geschätzt wird. Gewöhnlich einmal in der Woche essen sie zu diesen Kartoffeln >geröstet Salz<, welches in folgender Weise bereitet wird: man nimmt eine Handvoll Salz, etwas Talg und Mehl und läßt es durch Braten in der Pfanne braun werden. Einmal in der Woche (außer sonntags) ißt die Familie statt der Kartoffeln Graupen und Reis. Sie verbraucht zu einer Mahlzeit 1 Pfund, dazu V2 Pfund Rindfleisch zu 30 Pf. und für einige Pfennige Zwiebeln. Sonnabend abends wird gar nicht gekocht; die Leute essen Wurst und Brot und trinken zwei, wohl auch drei Glas Lagerbier dazu, zu 13 Pf. das Glas...«

Debut

Sobald sie eine Wohnung gefunden hat, stellt sich Rosa bei der Geschäftsstelle des SPD-Parteivorstandes vor. Es empfängt sie der Parteisekretär Ignaz Auer, »ein großer Blonder, etwa vierzig, gut aussehend, genau der Typ des höheren russischen Beamten oder Großgrundbesitzers«. Die Reichstagswahlen stehen vor der Tür. Rosa erwähnt, daß in den polnischen Gebieten des Reiches die Parteiarbeit fast völlig zum Erliegen gekommen sei. Auer widerspricht. Das sei falsch. Rosa beharrt auf ihrer Ansicht, erklärt, sie habe bessere Informationen. Das beeindruckt Auer. Er ist auch erstaunt, daß sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Er beginnt, offener mit ihr zu reden. Sie kann der Partei in den Ostgebieten nützlich sein. Die Polnische Sozialdemokratie (PPS) ist der deutschen SPD ein Dorn im Auge. Von einem unabhängigen Polen hält Auer nichts. Er ist der Meinung, man könne den polnischen Arbeitern keinen größeren Gefallen tun, als sie zu germanisieren, aber das dürfte man den Burschen nicht sagen. Rosa macht eine scharfe Bemerkung. Er nimmt das mit dem Germanisieren wieder zurück. Ober- und Niederschlesien gelten damals als die finstersten Winkel Deutschlands, als Sibirien des Deutschen Reiches. Die Löhne der Fabrikarbeiter und Bergleute sind dort niedriger als anderswo. Die Bergleute sind meist Polen. Agitatoren der PPS haben keine Schwierigkeiten mit der Sprache, aber natürlich arbeiten sie für ihre eigenen Ziele. Die deutsche Parteiprominenz denkt nicht daran, Fronarbeit in der Barbarei zu tun. Aber eine junge Genossin, die noch dazu polnisch kann, könnte sich da ihre Sporen verdienen. Mit einer Empfehlung des Parteivorstandes wird Rosa nach Oberschlesien geschickt. Auf der Eisenbahnfahrt lernt sie Bruno Schoenlank, den Chefredakteur der sozialdemokratischen »Leipziger Volkszeitung« kennen, der sich in sie verliebt. Sie hält ihn auf Distanz. Auch Herr Bruhns, Parteisekretär für Schlesien, den sie in Breslau aufsucht, erwartet von ihr vor allem verständnisvolle Anteilnahme. Er erklärt, er ersticke im grauen Einerlei von Frau und Familie, von der Partei sei man hier abgeschrieben, seine Talente lägen brach. Daß jetzt eine Frau zur Wahlagitation erscheint, erstaunt Herrn Bruhns. Einmal mehr muß Rosa in Schlesien klarmachen, daß sie nicht daran denkt, sich auf das angeblich naturgegebene Wirkungsfeld für eine Frau in der Partei, nämlich die Frauenbewegung, abdrängen zu lassen. In Oberschlesien sind öffentliche Versammlungen der SPD nicht möglich. Gastwirte, die Räume an Sozialdemokraten vermieten, verlieren ihre Konzession. Rosa muß sich damit begnügen, in der Wohnung des Parteisektretärs für Oberschlesien, August Winter, Wahlhelfer zu schulen und von ihr ins Polnische übersetzte Flugblätter an sie zu verteilen. In Goldberg und Liegnitz in Niederschlesien kann sie öffentliche Versammlungen abhalten und hat als Rednerin auf Anhieb erstaunlichen Erfolg.

Sobald sie eine Wohnung gefunden hat, stellt sich Rosa bei der Geschäftsstelle des SPD-Parteivorstandes vor. Es empfängt sie der Parteisekretär Ignaz Auer, »ein großer Blonder, etwa vierzig, gut aussehend, genau der Typ des höheren russischen Beamten oder Großgrundbesitzers«. Die Reichstagswahlen stehen vor der Tür. Rosa erwähnt, daß in den polnischen Gebieten des Reiches die Parteiarbeit fast völlig zum Erliegen gekommen sei. Auer widerspricht. Das sei falsch. Rosa beharrt auf ihrer Ansicht, erklärt, sie habe bessere Informationen. Das beeindruckt Auer. Er ist auch erstaunt, daß sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Er beginnt, offener mit ihr zu reden. Sie kann der Partei in den Ostgebieten nützlich sein. Die Polnische Sozialdemokratie (PPS) ist der deutschen SPD ein Dorn im Auge. Von einem unabhängigen Polen hält Auer nichts. Er ist der Meinung, man könne den polnischen Arbeitern keinen größeren Gefallen tun, als sie zu germanisieren, aber das dürfte man den Burschen nicht sagen. Rosa macht eine scharfe Bemerkung. Er nimmt das mit dem Germanisieren wieder zurück. Ober- und Niederschlesien gelten damals als die finstersten Winkel Deutschlands, als Sibirien des Deutschen Reiches. Die Löhne der Fabrikarbeiter und Bergleute sind dort niedriger als anderswo. Die Bergleute sind meist Polen. Agitatoren der PPS haben keine Schwierigkeiten mit der Sprache, aber natürlich arbeiten sie für ihre eigenen Ziele. Die deutsche Parteiprominenz denkt nicht daran, Fronarbeit in der Barbarei zu tun. Aber eine junge Genossin, die noch dazu polnisch kann, könnte sich da ihre Sporen verdienen. Mit einer Empfehlung des Parteivorstandes wird Rosa nach Oberschlesien geschickt. Auf der Eisenbahnfahrt lernt sie Bruno Schoenlank, den Chefredakteur der sozialdemokratischen »Leipziger Volkszeitung« kennen, der sich in sie verliebt. Sie hält ihn auf Distanz. Auch Herr Bruhns, Parteisekretär für Schlesien, den sie in Breslau aufsucht, erwartet von ihr vor allem verständnisvolle Anteilnahme. Er erklärt, er ersticke im grauen Einerlei von Frau und Familie, von der Partei sei man hier abgeschrieben, seine Talente lägen brach. Daß jetzt eine Frau zur Wahlagitation erscheint, erstaunt Herrn Bruhns. Einmal mehr muß Rosa in Schlesien klarmachen, daß sie nicht daran denkt, sich auf das angeblich naturgegebene Wirkungsfeld für eine Frau in der Partei, nämlich die Frauenbewegung, abdrängen zu lassen. In Oberschlesien sind öffentliche Versammlungen der SPD nicht möglich. Gastwirte, die Räume an Sozialdemokraten vermieten, verlieren ihre Konzession. Rosa muß sich damit begnügen, in der Wohnung des Parteisektretärs für Oberschlesien, August Winter, Wahlhelfer zu schulen und von ihr ins Polnische übersetzte Flugblätter an sie zu verteilen. In Goldberg und Liegnitz in Niederschlesien kann sie öffentliche Versammlungen abhalten und hat als Rednerin auf Anhieb erstaunlichen Erfolg.

- Gestern in G. war es ausgezeichnet. Es drängten sich so viele Leute herein, daß neben dem Saal am Fenster mehr als im Saal selbst waren, sie standen einer auf dem anderen hinter den Fenstern. Die Genossen sagen, daß sie noch keine so zahlreich besuchte Versammlung hatten. Ich erhielt natürlich ein dreifaches Hoch, nach dem Hoch auf die Sozialdemokratie und heute morgen vor der Abfahrt einen entzückenden Strauß Rosen und Reseden.

In Schlesien hat sich das politische Klima seit Aufhebung der Sozialistengesetze praktisch kaum geändert.

- Bei den Wahlen selbst war der Druck der Zentrumsleute und der Polizei so groß, daß bei den einzelnen Arbeitern wirklich Mut dazu gehörte, einen sozialdemokratischen Stimmzettel abzugeben oder während der Wahl für uns zu wirken. Zahlreiche Kündigungen der Arbeit, einige Fälle von Verhaftungen unserer Flugblattverbreiter, vor allem aber die noch ganz patriarchalischen Mittel der Polizei und der Zentrumsleute in den Wahllokalen, wo sie vielfach unsere Genossen mit Zetteln einfach wegjagten, einigen Wählern den Zettel aus der Hand rissen und öffneten all dies sollte die Arbeiter von der Stimmabgabe für den sozialdemokratischen Kandidaten abschrecken.

Die Wahlarbeit erweist sich körperlich als sehr anstrengend. Die Verkehrsverbindungen sind schlecht. Die Unterbringungsmöglichkeiten primitiv. Am 17. Juni fährt Rosa nach Berlin zurück. Sie ist erschöpft, am Ende ihrer Kräfte. An Leo schreibt sie: »Ich sehe aus wie der Tod und krieche kaum.« Nach der Wahl stellt sich heraus, daß der Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Im Wahlkreis des Regierungsbezirks Oppeln stiegen die für die Sozialdemokraten abgegebenen Stimmen von 10 728 im Jahre 1893 auf 25 626 im Jahre 1898. Was aber noch wichtiger ist: durch ihre Agitationsreise hat sich Rosa die Parteifunktionäre verpflichtet.

Wie lebte denn ein Landarbeiter damals?

Max Hoelz, Sohn eines Landarbeiters und einer Tagelöhnerin berichtet über seine Kindheit, die in die Zeit zwischen 1889 und 1905 fällt: »Da weder der Vater noch die Mutter uns Kinder (wir waren unterdessen vier geworden) tagsüber beaufsichtigen konnten, wurden wir oft ganze Tage lang in die Stube geschlossen, damit wir draußen keine Dummheiten anstellten. Machten wir aber im Haus Streiche, so gab es ganz besonders schmerzhafte Hiebe. Für das geringste Vergehen oder Versehen gab es vom Vater und auch von der Mutter empfindliche Strafen: mit einem starken Ledergurt eine ziemlich derbe Wucht auf den entblößten Hintern und dann auch noch hungrig zu Bett -, oder wir wurden stundenlang, den halben oder den ganzen Tag, an einen Stuhl gefesselt, und zwar so fest, daß ein Loskommen unmöglich war. Ich hatte weder als Kind, noch habe ich heute das Empfinden, daß 74 meine Eltern diese gewiß harten Strafen aus besonderer Grausamkeit oder Lieblosigkeit anwendeten. Die damaligen Erziehungsmethoden, noch dazu auf dem Lande, waren eben nicht anders. Vater und Mutter, beide von einer geradezu seltenen Gewissenhaftigkeit und Ordnungsliebe, mußten darauf achten, daß unsere Streiche und unsere Ausgelassenheit weder den Nachbarn noch dem Gutsherren Schaden zufügten... Ich habe während der acht Schuljahre nur wenige Male meine Schularbeiten machen können; wir Kinder mußten die Schule meistens schwänzen, um durch Arbeit bei den Bauern für unsere Familie verdienen zu helfen. Wenn wir schon einmal die Schule besuchen durften, mußten wir gleich nach Schulschluß mit den Büchern aufs Feld, um bis in den späten Abend hinein bei der Arbeit zu helfen. Wenn wir dann gemeinsam mit den Eltern heimkehrten, waren wir todmüde, daß an Schularbeiten gar nicht zu denken war. Gern folgten wir der Weisung: Marsch ins Bett! Obwohl meine Eltern fleißig arbeiteten und sehr sparsam lebten mein Vater ist nie arbeitslos gewesen und obwohl auch wir Kinder mitverdienen mußten, langte es dennoch manchmal nicht zum Nötigsten. Oft fehlte sogar das trockene Brot im Hause. Wir, die wir die Erde düngten, pflügten, säten und dann die Früchte für den Arbeitgeber ernteten, hatten nicht das Allernotwendigste zum Leben. Es kam oft vor, daß meine Mutter, um uns nicht tagelang hungern zu lassen, auf folgenden Ausweg verfiel: Mit zwei Pfennig mußte ich zu dem einzigen Dorf bäcker gehen und ihm vorschwindeln, ein Bettler schicke mich, ich solle ihm für diesen Zweier hartgewordenes Brot holen. Wir schämten uns, zu sagen, daß wir das Brot für uns selbst haben wollten. Von diesem fast knochenharten Brot, für das der Bäcker sonst keinen Käufer fand, gab es für einen Zweier etwa 1-2 Pfund, während sonst das Pfund Brot ungefähr 14 bis 15 Pfennig kostete. Davon kochte uns die Mutter dann eine einfache Suppe. Als Kind kam mir das Widersinnige eines solchen Zustandes natürlich nicht zu Bewußtsein. Auch waren die Eltern selbst viel zu wenig klassenbewußt, um die Ursachen dieses Vegetierens richtig zu erkennen und dagegen aufzubegehren. Trotzdem war mein Vater kein Stiefellecker; sobald irgendein Krautjunker oder Lakai oder Gutsinspektor ihm ungerechtfertigte Vorwürfe machte, warf er ihm resolut den ganzen Krempel vor die Füße, ging seiner Wege und suchte anderswo Arbeit, die er auch immer ohne Schwierigkeiten fand, da er als gewissenhafter und fleißiger Arbeiter bekannt war. Die streng religiöse Anschauung meiner Eltern gestattete ihnen ja nicht, gegen den Stachel zu löken: die göttliche Ordnung war für sie nun einmal so, daß es Herren und Knechte gibt, und daß der Knecht Knecht bleiben und Zeit seines Lebens in Armut und Sorge dahinleben muß, ihm aber dafür nach dem Tod ein besseres Jenseits winkt...«

Parteitag '98

Der Parteitag der SPD, der zwischen dem 3. und 8. Oktober 1898 in Stuttgart stattfindet, sieht unter den zweihundertfünfzehn Delegierten auch Rosa. Überraschend wohl auch für sie selbst. Sie hat ihr Mandat über August Winter aus dem Reichstagswahlkreis Neustadt und Beuthen-Tarnowitz erhalten. Gewissermaßen als Dank für geleistete Schützenhilfe im Wahlkampf. Auf der Tagesordnung des Parteitages stehen: Das Koalitionsrecht, Bergarbeiterschutz, Maifeier 1899, die Beteiligung an den preußischen Landtagswahlen, die deutsche Zollund Handelspolitik. Unterdrückt aber schwelt ein Konflikt um eine wichtige Grundsatzfrage. Eduard Bernstein hat in einer Artikelserie, die in der »Neuen Zeit« erschienen ist, der Sozialdemokratie den Rat gegeben, sich von dem, wie er findet, überholten marxistischen Klassenkampfund Revolutionsvokabular zu trennen und sich zu dem zu bekennen, was sie in Wirklichkeit sei: eine demokratischsozialistische Reformpartei. Bernsteins Kernsatz in der JanuarNummer der »Neuen Zeit«: »Ich gestehe es offen, ich habe für das, was man gemeinhin unter >Endziel des Sozialismus< versteht, außerordentlich wenig Sinn und Interesse. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir nichts, die Bewegung alles.« , Bernstein ist in der Partei eine angesehene Persönlichkeit. Von den Sozialistengesetzen aus Deutschland vertrieben, hat er in Zürich und London die Zeitschrift »Sozialdemokrat« herausgegeben. Eine Zeitlang ist er Engels Sekretär gewesen. Er lebt in London. Unter der alten Garde der Sozialdemokratie hat er viele Freunde, unter anderem sind seine Vorstellungen zunächst auch Kautsky durchaus sympathisch gewesen, schließlich hat er sie ja auch in seiner Zeitschrift abgedruckt. Bestimmt entspricht das, was Bernstein theoretisch ausformt, der Stimmung eines gar nicht so kleinen Teils der Parteimitglieder, vor allem aber der sich langsam bildenden Gruppe der Berufsfunktionäre. Auf dem Parteitag versucht vor allem Parvus, der Chefredakteur der »Sächsischen Arbeiterzeitung«, eine Attacke gegen Bernstein zu reiten. Er, der selbst kein Mandat hat, läßt über Freunde aus dem 6. Wahlkreis in Dresden eine Resolution einbringen, die Bernstein und seine Ansichten verurteilt. Der Parteivorstand will keinen Ärger. Bernstein ist ein Mann mit Verdiensten. Er hat den praktischen Teil des letzten Parteiprogramms mitbearbeitet. Er mag vielleicht in Einzelheiten in seinem Artikel zu weit gegangen sein, aber das scheint dem Parteivorstand kein Grund, so schweres Geschütz aufzufahren. Viele Männer in der Führungsspitze der SPD sind sich selbst noch unsicher, was sie von den Thesen Bernsteins halten sollen. August Bebel, einer der beiden Parteivorsitzenden, findet Parvus' Verhalten taktlos und meint, der Mann sei von fressendem Ehrgeiz getrieben. Der Vorstand verweigert also der von Parvus inspirierten Resolution die Zustimmung. Bebel ist entschieden gegen eine Taktikdebatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Kurzum, das Establishment der Partei ist sich einig, das kitzlige Thema durch Vertagung erst einmal unter den Teppich zu kehren. Vielleicht, daß es sich bis zum nächsten Parteitag von selbst erledigt. Rosa gehört zu den wenigen wachen Parteimitgliedern, die nicht bereit sind, bei diesem Harmonisierungsmanöver mitzuspielen. Sie ist theoretisch versiert genug, um sofort zu erkennen, daß Bernsteins Sätze die Wurzel des Sozialismus berühren. Meinungsverschiedenheiten offen auszutragen, selbst wenn sich die bürgerliche Presse darüber mokiert, ist eine der Traditionen der SPD, die sie großartig findet. In einem Artikel in der »Leipziger Volkszeitung« nimmt sie polemisch gegen Bernstein Stellung. Auf dem Parteitag selbst ergreift sie das Wort, als Wolfgang Heine, ein Anhänger Bernsteins, die Ansicht vertritt, die Partei müsse ihre Politik vor allem danach ausrichten, bei Wahlen so viel Stimmen wie möglich zu bekommen. Rosa kontert: Bei Wahlen dürfe der revolutionäre Aspekt des Parteiprogramms nicht in den Hintergrund treten. Er müsse vielmehr stets deutlich hervorgehoben werden. Damit hat sie mutig und eindeutig klar gemacht, wo sie in der Partei steht und wogegen sie kämpfen wird: gegen Erstarrung und Klüngelei, gegen Anpassung und Frageverbot.

Wie sieht die Partei aus, in der Rosa kämpft?

Entstanden ist sie 1875 auf einem Kongreß in Gotha durch den Zusammenschluß zweier Gruppen der deutschen Arbeiterbewegung. Die eine Gruppe, die Anhänger Lasalles, wollten von vornherein politischen Einfluß innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft gewinnen. Sie wollten unter Umständen in der Regierung, auf jeden Fall aber in den Parlamenten vertreten sein. Die andere Gruppe, die Eisenacher, waren radikaler und marxistisch orientiert, also davon überzeugt, daß die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung revolutionär überwunden werden müsse. Bei der Vereinigung beider Gruppen hatte die Partei ungefähr fünfundzwanzigtausend Mitglieder. Die Zahl wächst bis zum Jahre 1878 auf vierzigtausend an. In eben diesem Jahr besitzt die Partei unterdessen zweiundvierzig eigene Zeitungen mit zusammen einhunderttausend Abonnenten. Zur gleichen Zeit gewinnt auch die freie Gewerkschaftsbewegung zunehmend an Stärke. 1877 existieren bereits dreißig Einzelverbände mit circa fünfzigtausend Mitgliedern. 1878 nimmt der Reichstag nach langen Debatten »Das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« an. Anlaß oder Vorwand zu diesem Gesetz ist das Attentat eines gewissen K. Nobiling in Berlin, bei dem der deutsche Kaiser verwundet wird. Es wird behauptet, Nobiling habe gestanden, sich mit >sozialistischen Ideen< beschäftigt und sozialdemokratische Versammlungen besucht zu haben. Überprüfen lassen sich diese Behauptungen nicht, da der Attentäter nach den Verhören Selbstmord begangen hat. Im Jahr zuvor, als zwei Paragraphen des Strafgesetzes verschärft werden sollen, um gegen die Sozialdemokratie vorgehen zu können, hat Bismarck in einer Rede im Reichstag ausgerufen: »...die sozialistisch-demokratischen Umtriebe haben wesentlich mit dazu beigetragen, den geschäftlichen Druck, unter dem wir uns befinden zu schaffen; sie haben ganz gewiß die deutsche Arbeit verteuert und vermindert, und ihr Produkt ist, daß der deutsche Arbeitstag nicht mehr das leistet, was der französische und der englische Arbeitstag leistet; der französische Arbeiter arbeitet an einem Tag mehr als der deutsche und geschickter; wir sind zurückgekommen in der Arbeit und dadurch haben wir aufgehört, konkurrenzfähig zu sein. Daß wir zurückgekommen sind, schieben wir wesentlich den sozialistischen Umtrieben zu, die die Leute auf unbestimmte, unrealisierbare Hoffnungen künftigen Glückes verweisen und sie dadurch von dem, was in dieser Welt allein sie erhält und trägt und ihnen möglichst viele Genußmittel verschaffen kann, von regelmäßiger, fleißiger Arbeit, die früher bei den Deutschen sprichwörtlich und eigentümlich war, abziehen, und deshalb klage ich die Führer der Sozialisten an, daß sie an der Not, in der sich der Arbeiterstand heutzutage befindet, wesentlich mitschuldig sind...« (lebhafte Zustimmung). Nach dem neuen Gesetz können die Landespolizeibehörden sozialistische Vereine und Verbindungen jeder Art, insbesondere genossenschaftliche Kassen, sowie Druckschriften, Versammlungen und Sammlungen verbieten. Berufsmäßige Agitatoren können aus bestimmten Gebieten ausgewiesen werden. Gastwirten, Buchdruckern und Buchhändlern kann die Gewerbeerlaubnis entzogen werden. Bismarcks Versuch, den Sozialdemokraten auch noch das aktive und passive Wahlrecht zu nehmen, scheitert am Widerstand des Reichstages. Am 25. Januar 1890 lehnt der Reichstag mit 169 gegen 98 Stimmen das Sozialistengesetz, das in einer verschärften Vorlage eingebracht worden ist, ab. Die sozialdemokratischen Parteimitglieder veranstalten nach der Ablehnung spontane Freudenfeiern. Die Bilanz des Gesetzes ergibt das Verbot von einhundertfünfundfünfzig periodischen und eintausendzweihundert nicht periodischen Drucksachen, rund neunhundert Ausweisungen, davon fünfhundert Familienväter, und eintausend Jahre Gefängnisstrafen, zu denen eintausendfünfhundert Personen verurteilt worden sind. Auf dem zweiten Parteitag nach Aufhebung der Sozialistengesetze 1891 in Erfurt wird ein neues Programm der SPD verabschiedet. Der theoretische Teil stammt von Karl Kautsky. Er enthält die These vom unvermeidlichen Zusammenbruch der kapitalistischen Gesellschaft in ferner, aber voraussehbarer Zeit, und von der dann folgenden Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. Das Wort »Revolution« ist vermieden worden, um dadurch nicht wieder das Verbot der Partei zu provozieren. Die entscheidenden Sätze lauten: »Nur die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln ... in gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion kann es bewirken, daß der Großbetrieb und die stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Vervollkommnung werde. Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht bloß des Proletariats, sondern des gesamten Menschengeschlechts... aber sie kann nur das Werk der Arbeiterklassen sein.« Am praktischen Teil des Programms hat Eduard Bernstein mitgearbeitet. Darin fordert die SPD vor allem die Erweiterung der politischen Rechte, Gleichberechtigung der Frau, Entscheidung über Krieg und Frieden durch die Volksvertretung, Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit, Volkswehr, Weltlichkeit und Unentgeltlichkeit der Schulen, Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung, Abschaffung der indirekten Steuern und eine wirksame nationale und internationale Arbeiterschutzgesetzgebung. Geführt wird die Partei der Satzung gemäß von zwei Vorsitzenden. Die große Führerund Vatergestalt der Sozialdemokratie seit 1875 ist August Bebel. Er kommt aus dem Handwerkerstand, ist in seiner Jugend Drechslergeselle gewesen und hat es später bis zu einer eigenen kleinen Fabrik mit Dampfbetrieb gebracht. Über die Arbeiterbildungsvereine ist er mit Wilhelm Liebknecht, dem Vater von Karl Liebknecht, in Verbindung gekommen. Der alte Liebknecht war nach dreizehnjährigem Exil (unter anderem in London) als Lehrer für die englische und französische Sprache angestellt worden und zog Sprachen lehrend und agitierend durch die Arbeiterdörfer des Erzgebirges. Beide Männer haben den schwierigen Zusammenschluß zwischen Lasalleanern und Eisenachern zustande gebracht. Beide haben in engem Kontakt zu Marx und Engels gestanden. Beide sind als Sozialisten in Deutschland häufig angeklagt gewesen. Bebel hat im Winter 1870/71 eine hundertzweitägige Untersuchungshaft abgesessen. Vielleicht am treffendsten hat Leo Trotzki den Symbolgehalt Bebeis für die damalige SPD charakterisiert, wenn er schreibt: »In der Person Bebeis verkörpert sich der langsame, aber beständige Aufstieg der neuen Klasse. Dieser magere Alte schien ganz aus geduldigem, aber unbeugsamen Willen geschaffen, der auf ein einziges Ziel gerichtet war. In seinem Denken, in seinen Reden, in seinen Artikeln kannte Bebel absolut nicht den Aufwand von geistigen Energien, die nicht unmittelbar einer praktischen Aufgabe dienten.« Mit der Aufhebung der Sozialistengesetze, mit dem Sprung zur parlamentarischen Massenpartei, beginnt sich in der SPD allmählich eine Arbeiterbürokratie herauszubilden. Das Wachstum der Partei läßt eine »Schicht von Parlamentariern, Arbeiterbürokraten und Verwaltungsfunktionären entstehen, die in den Gewerkschaftsorganisationen sitzen, in den Genossenschaften, den Parteisekretariaten, in den Redaktionen der Parteipresse, als Abgeordnete in den Parlamenten. Sie leben nicht mehr für die, sondern auch von der Arbeiterbewegung« (Abendroth). Andererseits sind die verdienten Veteranen in der Führungsspitze wie an der Basis zu fraglos akzeptierten Autoritäten geworden, die langsam versteinern und denen niemand zu widersprechen wagt. Rein äußerlich nimmt die Arbeiterbewegung zwischen 1890 und 1914 weiter einen imponierenden Aufschwung. Die freien Gewerkschaften zählen 1912 2,5 Millionen Mitglieder, die SPD hat in diesem Jahr einen Mitgliederstand von 1 086 000 erreicht und wird von 4 250 000 Menschen gewählt. Hingegen hat das politische Bewußtsein der Mitglieder und Anhänger durchaus nicht im gleichen Umfang zugenommen. Die Mitgliederschaft der SPD läßt sich kennzeichnen durch »Anhänglichkeit an die Organisation mit starker Opferwilligkeit für sie«, durch den Willen, die eigene wirtschaftliche Lage zu heben und durch eine »unbedingte Abneigung gegen das herrschende preußische System« (Wolfgang Emmerich). Diese Grundstimmung der Massen beherrscht auch die Funktionäre und den Parteivorstand. Man kritisiert das Bestehende und wartet ab... Wie schwierig es der wissenschaftliche Sozialismus hat, mit seiner Theorie von breiten Schichten der Arbeiterschaft aufgenommen zu werden, zeigt beispielsweise die Rezeption des 1867 erschienenen ersten Bandes von Marx »Das Kapital«. »Die erste Auflage in Höhe von tausend Exemplaren der Preis von dreieinhalb Talern entsprach fast dem ganzen Wochenlohn eines Arbeiters! war erst im November 1871, also vier Jahre nach Erscheinen, nahezu vergriffen; und es muß festgestellt werden, daß unter den Käufern und Lesern trotz des von Engels beschworenen großartigen theoretischen Sinns< der deutschen Arbeiter relativ wenige einfache Arbeiter waren« (Emmerich). Zwar war die Arbeiterschaft durchaus bildungshungrig, und die ständige Verkürzung der Arbeitszeit (1855: vierzehn Stunden, 1865: dreizehn Stunden, 1871: zwölf Stunden, 1890: elf Stunden durchschnittlich) schuf nun auch die nötige Freizeit. Aber die Leselust beschränkt sich neben Zeitschriften wie »Neue Welt«, »Gartenlaube« und »Daheim« vor allem auf populärwissenschaftliche Broschüren und gehobene Unterhaltungsliteratur. Kurzum: Bernsteins Vorstoß kommt nicht von ungefähr, er entspricht als Theorie Zügen der Realität und bestätigt gewisse Gruppen in der Partei. Viele neigen in diesen Jahren zum Kompromiß, zum Sich-zur-Ruhe-setzen-wollen, zur Denkmalsrolle, zum Respektabel-werden-wollen, zum Friedenmachen mit der bürgerlichen Ordnung, zum Burgfrieden mit dem System, dem man so lange bei Etatdebatten im Parlament in stolzer Verachtung diese Parole entgegengeschleudert hatte: Diesem System-keinen Groschen! Andererseits, marxistisch betrachtet, verstieß Bernsteins Theorie tatsächlich gegen die »Gruppeninteressen des proletarischen Emanzipationskampfes«.

Emanzipation

Wenn es ein Stichwort gibt, mit dem sich Rosa Luxemburgs Wollen und ihre Grundhaltung auf eine Formel bringen lassen, so ist dies das Wort Emanzipation. Freilich muß man es, auf sie angewandt, viel radikaler verstehen als heute. Bei ihr ist Emanzipation Dynamit. Sie will nicht nur eine Partei emanzipieren von ihrem Hang zur Verspießerung, nicht nur die Frau von ihrer Unterlegenheitsrolle: Der Mensch soll sich von der Gefahr befreien, sich von seiner menschlichen Wesensart fortzuentwikkeln. So etwa wäre der Marxsche Begriff von der Aufhebung der Entfremdung, der »Verdrehung und Verkehrung der Menschennatur« wohl zu übersetzen.

Ringkampf mit der Clique

Im September 1898 werden Parvus und Marchlewski aus Sachsen ausgewiesen. Ihre weitere Mitarbeit an der »Sächsischen Arbeiterzeitung« machen sie davon abhängig, daß die Leitung des Blattes Rosa übertragen wird. Leo Jogiches rät ihr aus Zürich dringend von der Übernahme des Amtes ab. Rosa nimmt trotzdem an. Über eine eigene Zeitung zu verfügen, jetzt, da der Revisionismus[10]-Streit sich immer mehr zuspitzt, ist zu verlockend. Sie findet in Dresden einen Scherbenhaufen vor. Parvus, von seinen Kollegen stark angefeindet, hat vor seinem Weggang schließlich nur noch seine Leitartikel geschrieben, sonst aber alles laufenlassen, wie es wollte. Rosa ist entschlossen, die Zeitung wieder auf Vordermann zu bringen. Aus Zürich reist Leo an, um ihr moralischen Beistand zu geben. Von seiner Anwesenheit in Dresden erfährt niemand etwas. Rosa will in der Zeitung Neuerungen durchsetzen. Beispielsweise soll regelmäßig eine Wirtschaftsseite aufgenommen werden. Sie spürt, daß hinter dem Streit über Sachfragen bei den männlichen Kollegen das Vorurteil gegen einen weiblichen Chefredakteur steht. So etwas hat es noch nicht gegeben. So etwas sollte es nicht geben. Und wenn es so etwas gibt, dann kann das nicht gut gehen. So etwa ist die Einstellung der Herren. Voller Übermut hat Rosa es auch noch gewagt, sich mit dem Zentralorgan der Partei, dem in Berlin erscheinenden »Vorwärts« anzulegen. Sie wirft dem Blatt das Fehlen einer politischen Linie vor. Es antwortet Dr. Georg Gradnauer, Redakteur des »Vorwärts«, Reichstagsabgeordneter und Anhänger Bernsteins. Was als Sachdiskussion beginnt, wird mehr und mehr zu Keiferei, Tratsch und Intrige. Gradnauer wirft dem Vorstand und den Radikalen vor, sie hätten in Stuttgart höchst überflüssigerweise Streit angezettelt. Rosa findet den Streit höchst wichtig, kanzelt Gradnauer in der »Sächsischen Arbeiterzeitung« ab. Gradnauer erhält Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Rosa keilt zurück. Er verlangt abermals, mit einer Entgegnung zu Wort zu kommen. Sie weigert sich. Gradnauer bringt den Fall vor die Dresdner Parteiorganisation. Als Reichstagsabgeordnetem schulde ihm die Parteizeitung Respekt. So darf man Rosa aber schon gar nicht kommen. Sie haßt diese Reichstagsabgeordneten, die Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen. Bei der Verhandlung fallen ihr drei Redaktionskollegen in den Rücken und ergreifen für Gradnauer Partei. Rosa bietet der mit dem Fall befaßten Pressekommission in Dresden ihren Rücktritt an. Am nächsten Tag meldet der »Vorwärts«, Rosa sei bereits zurückgetreten. Rosas Temperament explodiert. Sie kann verletzend schreiben, wenn man sie reizt. Die ganze Affäre erscheint ihr bezeichnend für die vertrackte Situation in der Partei. Auf Weisung des Parteivorstandes in Berlin verbietet die Pressekommission Rosa, sich zu rechtfertigen. Selbst die Veröffentlichung einer persönlichen Antwort auf die gezielte Falschmeldung wird abgelehnt. Rosa schickt den Rechtfertigungsartikel an ihren Verehrer Bruno Schoenlank mit der Bitte, er solle ihn in der »Leipziger Volkszeitung« abdrucken. Aber Bebel hat auch dieser Möglichkeit schon vorgebaut. Er hat Schoenlank bereits gewarnt, etwas von Rosa aufzunehmen. Seine Meinung zu der Affäre: »Was mich speziell ärgert, ist, die Genossin Luxemburg hat sich zu sehr als Frau und zu wenig als Parteigenossin gezeigt und mich dadurch desillusioniert. Das ist unangenehm.« Bebel und Schoenlank stehen nicht besonders gut miteinander. Schoenlank schickt Bebels Brief an Rosa. Sie schreibt an Bebel einen Brief, in dem die Fetzen fliegen, und in dem sie klar zu machen versucht, daß nur sie recht hat, sie und nur sie. Nach all dem kann sie sich freilich in Dresden nicht mehr halten. Sie gibt die Chefredaktion ab und geht nach Berlin zurück, bezieht eine neue Wohnung im südwestlichen Vorort Friedenau. Das Ehepaar Kautsky wohnt nicht weit. Als Kautsky ihr anbietet, in seiner »Neuen Zeit« eine Antwort auf eine Rezension ihrer Doktorarbeit, die in den »Sozialistischen Blättern« erschienen ist, zu schreiben, wird die Verbindung zu Karl und Luise Kautsky enger. Rosa Luxemburg hat zu spüren bekommen, wie die Partei reagiert, wenn man sich nicht an gewisse stillschweigend akzeptierte Regeln hält. Beispielsweise die, daß eine Parteizeitung nichts gegen einen Reichstagsabgeordneten sagen darf. Für manche Leute in der Partei steht schon jetzt endgültig fest, daß sie ein zänkisches, hysterisches und herrschsüchtiges Weib ist.

Ein Arbeitermädchen liest eine sozialdemokratische Zeitung

- »Meine Zeitung holte ich mir jetzt jeden Morgen selbst. Als ich das erstemal den Verkaufsraum des sozialdemokratischen Blattes betrat, war mir zumute, als betrete ich ein Heiligtum. Und wie ich meine ersten zehn Kreuzer für den Wahlfonds der deutschen Sozialdemokratie unter dem Motto >Fester Wille< ablieferte, da fühlte ich mich schon als ein Glied der großen Kämpferschar, obwohl ich noch keinem Verein angehörte und außer dem Freunde meines Bruders noch keinen Sozialdemokraten gesprochen hatte. Da ich in meiner Zeitung immer las: >Werbt neue AbonnentenU >Verbreitet Eure Zeitung!<, bemühte ich mich in diesem Sinne zu wirken. Als ich dann jede Woche nicht nur eine Zeitung, sondern zwei, dann drei und schließlich gar zehn Stück holen konnte, da war mein Hochgefühl mit nichts mehr zu vergleichen. Mein Weg um die Zeitung hatte immer etwas Feiertägliches für mich. Ich zog an diesem Tag mein schönstes Kleid an, so wie früher, wenn ich in die Kirche ging.«

Eine Freundin

Wahrscheinlich auf dem Stuttgarter Parteitag hat Rosa eine junge Frau kennengelernt, mit der sie bis an ihr Lebensende befreundet bleiben wird. Ihr Name ist Clara Zetkin. Dies ist ihr bisheriger Lebenslauf: Clara Eißner, geboren am 5. Juli 1857 in Wiederau im Vorland des Erzgebirges als ältestes von drei Kindern aus der zweiten Ehe des Dorfschullehrers Gottfried Eißner. Zusammen mit ihren Geschwistern Arthur und Gertrud besucht sie zunächst die Dorfschule. Später bereitet sie der Vater gemeinsam mit einigen begabten Jungen aus dem Dorf auf den Besuch des Gymnasiums vor. 1872 siedeln die Eltern nach Leipzig über. Die Mutter, die mit dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein Kontakt hat, verschafft der Tochter eine Freistelle an dem von Auguste Schmidt geleiteten Lehrerinnenseminar. 1875 stirbt der Vater. Im Frühjahr 1878 legt Clara ihr Lehrerinnenexamen mit Auszeichnung ab. Auf dem Seminar hat ihr ein Freund ihres Bruders sozialdemokratische Zeitungen zugesteckt. Aus Angelesenem und Gehörtem baut sie sich eine politische Philosophie von Anarchismus und Revoluzzertum zusammen. Ihre Seminardirektorin verbindet die Glückwünsche über das so glänzend bestandene Examen mit der Mahnung, wieder auf den Pfad bürgerlicher Tugend zurückzukehren. Clara macht die Bekanntschaft von Ossip Zetkin, einem jungen Russen aus der Ukraine, der ursprünglich der Volkstümlerbewegung angehört hat und vor der zaristischen Polizei nach Deutschland geflohen ist. Ossip Zetkin hört halbtags Vorlesungen an der Leipziger Universität und arbeitet daneben bei einem Tischlermeister. Unter dem Einfluß seines Meisters ist aus dem Volkstümler ein Marxist geworden, der in der Arbeiterbewegung der Stadt tätig wird und an der Universität einen sozialistischen Zirkel gründet, dem Deutsche, Russen, Serben und Polen angehören. Nach Inkrafttreten der Sozialistengesetze setzt im ganzen Deutschen Reich eine Verfolgungswelle gegen Sozialdemokraten ein. Nach Zusammenkünften der Partei werden Prügeleien inszeniert. Sozialdemokratischen Funktionären werden in der Wohnung die Fensterscheiben eingeworfen. Wirte weisen einem Gast, an dem sie jahrelang gut verdient haben, die Tür, weil er »ein Roter« ist. Wegen Ossip hat Clara eine Auseinandersetzung mit Auguste Schmidt, die ihr erklärt, entweder sie trenne sich von diesem schrecklichen Menschen, oder das Band zwischen Lehrerin und Schülerin sei zerschnitten. Auch die Einstellung der Mutter zu Ossip ändert sich völlig. Zuerst ist er freundlich in Claras Familie aufgenommen worden. Jetzt muß sich Clara wegen ihres »roten Freundes« heftige Vorwürfe anhören. Am 1. Mai 1878 tritt Clara eine Stellung als Hauslehrerin in der Familie eines Fabrikanten in Wermsdorf bei Leipzig an. Bald sagt sie ihrem Dienstherrn ins Gesicht, daß er seine Frau wie eine Sklavin halte und droht ihm, für ihn werde sie am Tag der Revolution, falls ihn das Proletariat an einer Straßenlaterne aufhängen wolle, keinen Finger krumm machen. Sie verliert ihre Stellung. In Leipzig hat Clara eine russische Freundin, Warwara, die sie im Winter zu einer Reise nach Petersburg einlädt. Im Spätsommer 1880 wird Ossip zusammen mit anderen Genossen verhaftet. Sie haben an einer Funktionärssitzung teilgenommen, auf der August Bebel über die Beschlüsse des ersten illegalen Parteitags der SPD berichtet. Ossip als Ausländer wird aus dem Stadtgebiet ausgewiesen. Bei Widersetzung droht ihm die Auslieferung an die russische Polizei. Man verständigt Clara. Zusammen mit anderen Genossen begleitet sie ihn bis zur Stadtgrenze. Ossip geht nach Paris. Clara will ihm folgen. Aber zunächst einmal muß sie versuchen, sich das Reisegeld zu verdienen. Sie nimmt eine Hauslehrerinnenstelle in Traunstein in Niederösterreich an. Im Spätsommer 1882 geht sie nach Zürich und besucht auf der »ausländischen Verkehrsstelle der deutschen Sozialdemokratie« Kurse in Marxismus, die niemand anders als Eduard Bernstein abhält. Eine Zeitlang arbeitet sie bei der sogenannten »Roten Feldpost«, die aus einer Hinterstube der Volksbuchhandlung in Zürich-Hottingen politische Literatur nach Deutschland schmuggelt. Häufig werden auch Kuriere von der Grenzpolizei und den Zöllnern verhaftet. Trotzdem gelingt es fast immer, die regelmäßige Lieferung des »Sozialdemokraten« ins Deutsche Reich aufrecht zu erhalten. Im November 1882 fährt Clara endlich nach Paris. Sie bezieht mit Ossip ein armseliges Zimmer auf dem Montmartre. Sie bringen sich mit Übersetzungen und Sprachunterricht recht und schlecht durch. Heiraten können sie nicht, weil die dazu nötigen Papiere aus Rußland nicht zu beschaffen sind. Außerdem würde Clara bei einer Eheschließung mit einem Russen die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Also leben sie ohne Trauschein zusammen, und Clara nimmt Ossips Namen an. Zwei Kinder werden geboren. Maxim kommt Ende 1883 zur Welt, zwei Jahre später Konstantin. Clara geht jetzt manchmal auch als Wäscherin arbeiten. Um die Kinder kümmert sich eine alte Kommunardin, Madame Robin.

Maxim Zetkin wird sich noch viel später an ihre Berichte über die Tage der Pariser Commune [11] erinnern. Zwei Monate nach der Geburt des zweiten Kindes erscheint frühmorgens die Polizei und weist die Familie Zetkin, die die Miete schuldig ist, aus ihrer Wohnung. Die Kinder dürfen angekleidet werden. Jedes Stück Wäsche, was sie nicht auf dem Leibe haben, wird gepfändet. Clara wartet mit den Kindern auf einer Parkbank, bis Ossip sich bei einem Freund Geld geliehen und ein möbliertes Zimmer gemietet hat. Als politisches Lernfeld ist Paris unerhört anregend. Mit Laura Lafargue, einer Tochter von Marx, die hier eine marxistische Wochenzeitschrift redigiert, geht Clara in die Arbeiterviertel von Paris. Sie studiert systematisch die Grundschriften des Marxismus: das »Kapital«, den »Anti-Dühring« von Engels, sie beschäftigt sich mit der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung. Nur eines scheint ihr völlig unmöglich: auf einer Versammlung zu reden. Vergeblich versucht Ossip, ihr diese Scheu auszureden. Als Clara nach einer längeren Krankheit 1886 in Leipzig bei der Mutter auf Erholung ist, versucht sie auf einer heimlichen Zusammenkunft in einem Schrebergarten den Genossen die Situation der französischen Arbeiter zu erklären. Als sie das improvisierte Referat einige Tage später auf einer Versammlung wiederholen soll, weiß sie prompt nicht weiter. Aber die Genossen ermuntern sie. Sie findet den Faden wieder und bringt ihren Vortrag zu Ende. Ossip Zetkin erkrankt an Rückenmarkschwindsucht. Mitte des Jahres 1888 nehmen seine Kräfte immer mehr ab. Die Situation der kleinen Familie ist verzweifelt. Um zu Geld zu kommen, schreibt Clara eine Artikelserie über die Führer der französischen Arbeiterbewegung. Sie erscheint unter Ossips Namen, da man eine Frau als Autor nicht akzeptieren würde. Ende Januar 1889 stirbt Ossip. Zwei Jahre hat er mit gelähmten Unterkörper krank gelegen. 1889 ist auch das Jahr, in dem im Juli in Paris die II. Internationale gegründet wird. Die Prominenz des europäischen Sozialismus ist in der Stadt versammelt. Der Kongreß dauert sieben Tage. Am sechsten Tag spricht die Bürgerin Zetkin über die Lage der Arbeiterinnen im Kapitalismus. Noch in diesem Jahr geht Clara von Paris mit den beiden Jungen nach Zürich. Die Einnahmen aus journalistischen Arbeiten sind spärlich. Um die Kinder satt zu bekommen, spart sie selbst am Essen. Sie erkrankt an Tuberkulose. Durch Vermittlung von August Bebel, den sie bei der Gründung der II. Internationale kennengelernt hat, kommt sie in ein Sanatorium nach Nordrach im Schwarzwald. Die Kinder darf sie bei sich behalten. Als sie sich einigermaßen erholt hat, versucht Bebel ihr eine Anstellung zu verschaffen. Die Vorurteile gegen Frauen sind in der SPD noch groß. Alles, was er schließlich bieten kann, ist eine Tätigkeit als Annoncenwerberin. Clara zieht nach Stuttgart. Dort erscheint die »Neue Zeit«, dort hat der SPD-Verlag von J. H. W. Dietz seinen Sitz, dort ist es, im Gegensatz zu Preußen, Frauen schon erlaubt an politischen Versammlungen teilzunehmen. Für Dietz übersetzt sie Edward Bellamys utopischen Roman »Rückblick aus dem Jahr 2000«. Die beiden Jungen, die ein Kauderwelsch von Deutsch, Französisch, Russisch und Englisch sprechen, haben es schwer in der Schule. Sie werden häufig gehänselt. Frankreich ist zu dieser Zeit für die meisten Deutschen der Erbfeind, und sie kommen aus Frankreich. Die Behörden bestreiten Clara auf Grund ihres Zusammenlebens mit Ossip die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der Stuttgarter Sozialdemokratie herrscht schwäbische Behäbigkeit. Als Clara kritisiert, daß ein Genosse kurz nach Aufhebung der Sozialistengesetze an einer Bismarckehrung teilgenommen hat, erhält sie auf der Mitgliederversammlung zur Antwort, daß sie als Frau »solch schwerwiegende Parteiangelegenheiten« nicht beurteilen könne. Ende des Jahres 1891 kommt für Clara die große Chance. Der Verleger J. H. W. Dietz trägt ihr die Redaktion eines neuen Blattes an. Es heißt: »Die Gleichheit, Zeitschrift für Interessen der Arbeiterinnen«. Clara redigiert es über fünfundzwanzig Jahre hin, bis sie während des Ersten Weltkrieges nach ihrem Übertritt in die USPD von der SPD-Leitung aus der Redaktion verdrängt wird. Der Einblick in die Situation der berufstätigen Frauen, der Haß, der ihr bei ihrem Engagement für die sozialen Rechte der Arbeiterinnen entgegenschlägt, wohl aber auch die Vorurteile gegen Frauen, die mitreden und mitdenken wollen, radikalisierten Clara Zetkin immer mehr. Auf dem Parteitag der SPD in Gotha, im Herbst 1896 wird sie in die Kontrollkommission der Partei gewählt. 1897, sie ist jetzt vierzig Jahre alt, hat aber noch kein einziges graues Haar und wirkt viel jünger, fungiert sie als Dolmetscherin auf dem in der Londoner Queen's Hall tagenden internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftskongreß. Selbst ein spöttischer Bürger, Alfred Kerr, zeigt sich von ihr beeindruckt: »Clara Zetkin, wohnhaft in Stuttgart. Das ist die Heldin des Kongresses ... sie verdolmetscht die französischen Kongreßreden in die schwäbische Sprache. Ich meine: ins Deutsche. Aber mit so viel Temperament, mit so viel Raschheit und Entschiedenheit, daß alles die Bedeutung selbständiger rhetorischer Leistungen gewinnt...« Auf dem Parteitag 1899 in Stuttgart gehört sie zu jenen Radikalen, die darauf pochen, daß das Revisionismus-Problem nicht ganz unter den Teppich gekehrt wird. Das bringt sie mit Rosa in Berührung. Aus der Bundesgenossenschaft wird bald eine Freundschaft.

Maxim Zetkin wird sich noch viel später an ihre Berichte über die Tage der Pariser Commune [11] erinnern. Zwei Monate nach der Geburt des zweiten Kindes erscheint frühmorgens die Polizei und weist die Familie Zetkin, die die Miete schuldig ist, aus ihrer Wohnung. Die Kinder dürfen angekleidet werden. Jedes Stück Wäsche, was sie nicht auf dem Leibe haben, wird gepfändet. Clara wartet mit den Kindern auf einer Parkbank, bis Ossip sich bei einem Freund Geld geliehen und ein möbliertes Zimmer gemietet hat. Als politisches Lernfeld ist Paris unerhört anregend. Mit Laura Lafargue, einer Tochter von Marx, die hier eine marxistische Wochenzeitschrift redigiert, geht Clara in die Arbeiterviertel von Paris. Sie studiert systematisch die Grundschriften des Marxismus: das »Kapital«, den »Anti-Dühring« von Engels, sie beschäftigt sich mit der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung. Nur eines scheint ihr völlig unmöglich: auf einer Versammlung zu reden. Vergeblich versucht Ossip, ihr diese Scheu auszureden. Als Clara nach einer längeren Krankheit 1886 in Leipzig bei der Mutter auf Erholung ist, versucht sie auf einer heimlichen Zusammenkunft in einem Schrebergarten den Genossen die Situation der französischen Arbeiter zu erklären. Als sie das improvisierte Referat einige Tage später auf einer Versammlung wiederholen soll, weiß sie prompt nicht weiter. Aber die Genossen ermuntern sie. Sie findet den Faden wieder und bringt ihren Vortrag zu Ende. Ossip Zetkin erkrankt an Rückenmarkschwindsucht. Mitte des Jahres 1888 nehmen seine Kräfte immer mehr ab. Die Situation der kleinen Familie ist verzweifelt. Um zu Geld zu kommen, schreibt Clara eine Artikelserie über die Führer der französischen Arbeiterbewegung. Sie erscheint unter Ossips Namen, da man eine Frau als Autor nicht akzeptieren würde. Ende Januar 1889 stirbt Ossip. Zwei Jahre hat er mit gelähmten Unterkörper krank gelegen. 1889 ist auch das Jahr, in dem im Juli in Paris die II. Internationale gegründet wird. Die Prominenz des europäischen Sozialismus ist in der Stadt versammelt. Der Kongreß dauert sieben Tage. Am sechsten Tag spricht die Bürgerin Zetkin über die Lage der Arbeiterinnen im Kapitalismus. Noch in diesem Jahr geht Clara von Paris mit den beiden Jungen nach Zürich. Die Einnahmen aus journalistischen Arbeiten sind spärlich. Um die Kinder satt zu bekommen, spart sie selbst am Essen. Sie erkrankt an Tuberkulose. Durch Vermittlung von August Bebel, den sie bei der Gründung der II. Internationale kennengelernt hat, kommt sie in ein Sanatorium nach Nordrach im Schwarzwald. Die Kinder darf sie bei sich behalten. Als sie sich einigermaßen erholt hat, versucht Bebel ihr eine Anstellung zu verschaffen. Die Vorurteile gegen Frauen sind in der SPD noch groß. Alles, was er schließlich bieten kann, ist eine Tätigkeit als Annoncenwerberin. Clara zieht nach Stuttgart. Dort erscheint die »Neue Zeit«, dort hat der SPD-Verlag von J. H. W. Dietz seinen Sitz, dort ist es, im Gegensatz zu Preußen, Frauen schon erlaubt an politischen Versammlungen teilzunehmen. Für Dietz übersetzt sie Edward Bellamys utopischen Roman »Rückblick aus dem Jahr 2000«. Die beiden Jungen, die ein Kauderwelsch von Deutsch, Französisch, Russisch und Englisch sprechen, haben es schwer in der Schule. Sie werden häufig gehänselt. Frankreich ist zu dieser Zeit für die meisten Deutschen der Erbfeind, und sie kommen aus Frankreich. Die Behörden bestreiten Clara auf Grund ihres Zusammenlebens mit Ossip die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der Stuttgarter Sozialdemokratie herrscht schwäbische Behäbigkeit. Als Clara kritisiert, daß ein Genosse kurz nach Aufhebung der Sozialistengesetze an einer Bismarckehrung teilgenommen hat, erhält sie auf der Mitgliederversammlung zur Antwort, daß sie als Frau »solch schwerwiegende Parteiangelegenheiten« nicht beurteilen könne. Ende des Jahres 1891 kommt für Clara die große Chance. Der Verleger J. H. W. Dietz trägt ihr die Redaktion eines neuen Blattes an. Es heißt: »Die Gleichheit, Zeitschrift für Interessen der Arbeiterinnen«. Clara redigiert es über fünfundzwanzig Jahre hin, bis sie während des Ersten Weltkrieges nach ihrem Übertritt in die USPD von der SPD-Leitung aus der Redaktion verdrängt wird. Der Einblick in die Situation der berufstätigen Frauen, der Haß, der ihr bei ihrem Engagement für die sozialen Rechte der Arbeiterinnen entgegenschlägt, wohl aber auch die Vorurteile gegen Frauen, die mitreden und mitdenken wollen, radikalisierten Clara Zetkin immer mehr. Auf dem Parteitag der SPD in Gotha, im Herbst 1896 wird sie in die Kontrollkommission der Partei gewählt. 1897, sie ist jetzt vierzig Jahre alt, hat aber noch kein einziges graues Haar und wirkt viel jünger, fungiert sie als Dolmetscherin auf dem in der Londoner Queen's Hall tagenden internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftskongreß. Selbst ein spöttischer Bürger, Alfred Kerr, zeigt sich von ihr beeindruckt: »Clara Zetkin, wohnhaft in Stuttgart. Das ist die Heldin des Kongresses ... sie verdolmetscht die französischen Kongreßreden in die schwäbische Sprache. Ich meine: ins Deutsche. Aber mit so viel Temperament, mit so viel Raschheit und Entschiedenheit, daß alles die Bedeutung selbständiger rhetorischer Leistungen gewinnt...« Auf dem Parteitag 1899 in Stuttgart gehört sie zu jenen Radikalen, die darauf pochen, daß das Revisionismus-Problem nicht ganz unter den Teppich gekehrt wird. Das bringt sie mit Rosa in Berührung. Aus der Bundesgenossenschaft wird bald eine Freundschaft.

Frauenarbeit

»Wie in England, Amerika, Frankreich und anderen Ländern waren durch die kapitalistische Wirtschaftsweise auch in Deutschland die Frauen der arbeitenden Klassen in Massen in das Erwerbsleben einbezogen worden. Schon 1882 hatte die Zahl der erwerbstätigen Frauen rund 5 500 000 betragen, bei der Berufszählung von 1895 war sie bereits auf 6 578 350 angeschwollen. Von diesen Frauen waren 1521 118 in der Industrie, 2 753 154 in der Landwirtschaft, 579 608 in Handel und Verkehr, 233 865 in Lohnarbeit wechselnder Art und 176 648 in öffentlichen Diensten und freien Berufen tätig. Weit über eine Million arbeiten als >Dienstboten<, wie man damals die Hausangestellten nannte. Hatten die Arbeiter allen Grund, die kapitalistische Ordnung zu hassen, so mußten die Arbeiterinnen sie geradezu verfluchen: Arbeitstage von 11,12,13, ja 16 und 18 Stunden, neben denen die verheiratete Frau die Familie versorgen mußte; Löhne, die nicht mehr als zwei Drittel, ja oft nur die Hälfte der Männerlöhne ausmachten; kaum ein Schutz für Mutter und Kind. ... Da waren die Arbeiterinnen der Konfektionsindustrie. Sie lebten in einer Hölle. Ihr Elend war bis weit in bürgerliche Kreise hinein sprichwörtlich. Die Konfektionsindustrie beruhte in erster Linie auf der Heimarbeit oder auf dem >Schwitzsystem<, das heißt der Arbeit für Zwischenmeister, die ihrerseits die Waren an große Unternehmen ablieferten. Sie ließen die Arbeiterinnen in kleinen dunklen Werkstätten arbeiten, eng gedrängt, in einer Luft, die verpestet war von den Ausdünstungen der vielen Menschen und dem Geruch des Maschinenöls. Das Licht war trübe, verdarb den Arbeitenden frühzeitig die Augen. Während der Saison dauerte der Arbeitstag der Frauen und Mädchen 14,16, ja 17 Stunden und länger, und oft gab ihnen der Meister noch Arbeit mit nach Hause. Auch an Sonn- und Feiertagen wurde gearbeitet. Die Leiden dieser Arbeiterinnen dauerten an, bis Schwindsucht oder Erschöpfung ihr Leben beendeten. Fast ebenso schlimm war es für diejenigen, die zu Hause arbeiteten. Oft waren das verheiratete Frauen und Mütter von Kindern. Sie hatten die Illusion, daß die Heimarbeit besser mit ihren Hausfrauenpflichten zu vereinen sei als die Fabrikarbeit. Auch sie arbeiteten vom Morgendämmern bis in die Nacht, und dabei mußten alle im Haushalt mitarbeiten, die halberblindete Mutter der Konfektionärin, ihr Kind, dem bei der Arbeit vor und nach der Schule fast die Augen zufielen. Das Einkommen war kläglich. Das Statistische Jahrbuch der Stadt Berlin für 1897 nennt als Jahresverdienst für Wäschenäherinnen 486 Mark, für Schneiderinnen 457 Mark und für Knopfnäherinnen 554 Mark. Die Konfektionsnäherinnen gehörten zu jenen Arbeiterkategorien, die der Arbeiterschutzgesetzgebung nicht unterstanden, also unbeschränkt ausgebeutet werden konnten. Das gleiche galt für die in Kleinstbetrieben Beschäftigten, die Wäscherinnen und andere, auch für die Landarbeiterinnen und die >Dienstboten<. Die Landarbeiterin arbeitete, in Hitze und Regen, 14 Stunden auf dem Felde, nur von einer halbstündigen Frühstückspause und einer halbstündigen Mittagspause unterbrochen. Sie verdiente durchschnittlich 1 bis 1,20 Mark pro Tag. Die Gesindeordnung gestattete ihrer >Herrschaft<, sie zu schlagen. Lief sie in Verzweiflung aus einem Dienst fort, so konnte sie durch die Polizei zurückgeholt werden... Der Arbeitstag der Dienstmädchen war nahezu unbegrenzt, durchschnittlich 16 Stunden. Ihr Verdienst überstieg selten 150 bis 180 Mark im Jahr, das heißt 12,50 bis 15 Mark pro Monat oder 2 1/2 bis 3 Pfennig die Stunde. Als Schlafstätte wurde ihnen, wenigstens in den Großstädten, zumeist der Hängeboden in der Küche zugewiesen. Die Kost war gewöhnlich äußerst knapp. Das Mittagessen bestand häufig aus den Resten vom Tisch der >Herrschaft<.

Mit Recht bezeichnet >Die Gleichheit< diese Mädchen als Sklavinnen. Die Fabrikarbeiterinnen unterstanden der allerdings völlig unzureichenden Arbeiterschutzgesetzgebung. Sie arbeiteten >nur< 11 Stunden, verbrachten also, die Pausen eingerechnet, 12 Stunden in der Fabrik und waren somit nur wenig besser gestellt als die Heimarbeiterinnen. Über das Elend der Textilarbeiterinnen der Firma Metz und Söhne hieß es in einer Einsendung aus Freiburg im Breisgau: >. ..die Arbeitszeit ist eine elf stündige, von 6V2 Uhr morgens bis 6V2 Uhr abends ... Für die Arbeit unter solchen Umständen gibt es einen Tageslohn von sage und schreibe 70 Pfennig, der allmählich auf 1,30 Mark steigt ... Eine alte Arbeiterin, die 30 Jahre bei der Firma beschäftigt ist, hat einen Monatsverdienst von 30 Mark ... und muß beispielsweise für ein recht bescheidenes >Heim< 13 Mark pro Monat zahlen. Ihr verbleiben also für Kost, Bekleidung, Beheizung, Beleuchtung etc. ganze 17 Mark pro Monat, das macht 57 Pfennig pro Tag<.«

Mit Recht bezeichnet >Die Gleichheit< diese Mädchen als Sklavinnen. Die Fabrikarbeiterinnen unterstanden der allerdings völlig unzureichenden Arbeiterschutzgesetzgebung. Sie arbeiteten >nur< 11 Stunden, verbrachten also, die Pausen eingerechnet, 12 Stunden in der Fabrik und waren somit nur wenig besser gestellt als die Heimarbeiterinnen. Über das Elend der Textilarbeiterinnen der Firma Metz und Söhne hieß es in einer Einsendung aus Freiburg im Breisgau: >. ..die Arbeitszeit ist eine elf stündige, von 6V2 Uhr morgens bis 6V2 Uhr abends ... Für die Arbeit unter solchen Umständen gibt es einen Tageslohn von sage und schreibe 70 Pfennig, der allmählich auf 1,30 Mark steigt ... Eine alte Arbeiterin, die 30 Jahre bei der Firma beschäftigt ist, hat einen Monatsverdienst von 30 Mark ... und muß beispielsweise für ein recht bescheidenes >Heim< 13 Mark pro Monat zahlen. Ihr verbleiben also für Kost, Bekleidung, Beheizung, Beleuchtung etc. ganze 17 Mark pro Monat, das macht 57 Pfennig pro Tag<.«

Auch eine Revolutionärin hat manchmal bürgerliche Träume

Zu ihrem Geburtstag im Jahr 1899 erhält Rosa von den Schoenlanks eine Goetheausgabe in vierzehn Bänden, Luxuseinband. Leo schickt ihr das »Handwörterbuch der Staatswissenschaften«. Rosa spricht von ihren Büchern als von einer »Art Besitztum, so etwas wie ein Haus oder ein Stückchen Boden«. Wenn Leo und sie sich endlich einmal gemeinsam einrichten, werden sie sich einen verglasten Bücherschrank kaufen müssen. In diesem Dankeschönbrief für ein Geburtstagsgeschenk an Leo steigen noch ganz andere Träume auf:

- Am meisten habe ich mich über die Stelle in Deinem Brief gefreut, wo Du schreibst, daß wir beide noch jung sind und noch imstande, auch unser persönliches Leben einzurichten. Ach, Dziodziu goldener, würdest Du doch dieses Versprechen halten! ... Eine kleine Wohnung für uns, unsere eigenen Möbel, unsere Bibliothek; Stille und regelmäßige Arbeit, gemeinsame Spaziergänge, von Zeit zu Zeit eine Oper, ein kleiner, sehr kleiner Kreis von Bekannten, die man manchmal zum Abendessen einlädt, jeden Sommer für einen Monat aufs Land fahren, aber dann ganz ohne Arbeit... und vielleicht noch so ein kleines, ganz winziges Baby? Wird das nie sein dürfen? Niemals; Dziodziu, weißt Du, was mich gestern plötzlich beim Spazierengehen im Tiergarten überfallen hat? Aber ohne jede Übertreibung! Auf einmal ist mir so ein drei- oder vierjähriges Kind vor die Füße geraten, in einem hübschen Kleidchen, mit blonden Haaren, und hat mich angestarrt. Da packte es mich plötzlich, das Mädchen an mich zu reißen und schnell mit ihm nach Hause zu laufen und es für mich zu behalten. Ach, Dziodziu, werde ich niemals ein Kind haben? Aber wir werden nie mehr miteinander streiten bei uns daheim, nicht wahr? Bei uns muß es still und ruhig sein, wie bei allen Leuten. Nur, weißt Du, was mich ängstigt, ich fühle mich schon etwas alt und ich bin schon häßlich. Du wirst eine häßliche Frau haben, wenn Du mit ihr Arm in Arm durch den Tiergarten spazieren wirst. Von den Deutschen werden wir uns ganz fernhalten.

Ein Mädchen versucht den 1. Mai zu feiern

Adelheid Popp hat früh ihren Vater verloren. Er ist Weber gewesen. Die Mutter kann nicht schreiben, hat auch sonst nichts gelernt, findet deswegen keine Arbeit. Der Bruder wird nach vielen Gesuchen aus der Schule entlassen und geht als Hilfsarbeiter in die Fabrik. Schwierig wird die Lage der Familie, als der Bruder bei Glatteis stürzt und sich eine Knieverletzung zuzieht. Ein anderer Bruder Adelheids ist wegen schwerer Mißhandlung aus der Lehre davongelaufen. Die Mutter geht waschen. Um die Mittagszeit sucht Adelheid sie auf und die Mutter teilt die Mahlzeit mit ihr. Mit der vierten Volksschulklasse verläßt Adelheid die Schule. Sie zieht mit der Mutter in die Stadt. Dort teilen sie eine Kammer mit einem alten Ehepaar. Adelheid geht in eine Werkstatt, wo sie zwölf Stunden am Tag Tücher häkelt und dafür zwanzig bis fünfundzwanzig Kreuzer (vom Geldwert damals etwa soviel wie heute Pfennige) erhält. Manchmal nimmt sie sich Arbeit mit heim. Dann sind es ein paar Pfennige mehr. Mit zwölf Jahren kommt das Mädchen zu einer Zwischenmeisterin in der Damenkonfektionsbranche in die Lehre. Wieder arbeitet sie zwölf Stunden am Tag und zwar tatsächlich ununterbrochen. Nach diesen Erfahrungen ist es nicht weiter erstaunlich, daß sich Adelheid ein paar Jahre später - sie ist inzwischen Fabrikarbeiterin - zunächst für die Anarchisten begeistert, denen zu dieser Zeit einige mysteriöse Morde zugeschrieben werden. In der Zeitung verfolgt sie den Anarchistenprozeß mit leidenschaftlicher Anteilnahme. Als sie dann mit ihrer Mutter bei einem ihrer Brüder wohnt, lernt sie einen Arbeiter kennen, der das Fachblatt seiner Branche liest, viel herumgekommen ist und ihr die Vorstellungen der Anarchisten und wissenschaftlichen Sozialisten erklärt. Er drückt ihr auch das sozialdemokratische Parteiblatt in die Hand. Sie träumt von einer Republik und stellt sich vor, daß die Errichtung einer solchen Gesellschaft in kürzester Zeit kommen müsse. Sie beginnt regelmäßig sozialdemokratische Zeitungen zu lesen und engagiert sich immer mehr für die Partei. Über ihre Erfahrungen bei der Durchsetzung des 1. Mais als Feiertag erzählt sie später in ihrer »Jugendgeschichte einer Arbeiterin«: »... die Propaganda für die Arbeitsruhe am 1. Mai... brachte mich in einen Zustand fieberhafter Aufregung; ich wollte dafür tätig sein und suchte (in der Fabrik) nach Gesinnungsgenossen. Unter den Arbeitern war mir einer aufgefallen, der einen breiten Hut trug, von ihm hoffte ich, daß er Sozialdemokrat sei. Ich spähte nach einer Gelegenheit, um mit ihm zu reden und unternahm Dinge, die ich sonst nie getan hätte. Die Arbeiter wuschen sich vor Arbeitsschluß im Hofraum die Hände. Auch viele Mädchen gingen dorthin. Ich hatte es nie getan, um nicht die Reden hören zu müssen, die dort geführt wurden und die mich verletzten. Jetzt mischte ich mich unter sie und es gelang mir, den Besitzer des breiten Hutes anzusprechen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Er war ein ernster, intelligenter Arbeiter und Mitglied des Arbeitervereins. Wie war ich froh, einen Gleichgesinnten in der Fabrik zu wissen. Er bei den Männern, ich bei den Frauen, es mußte gelingen, die Arbeitsruhe am 1. Mai durchzusetzen. Und doch gelang es nicht. Die Leute hingen zu sehr an dem Fabrikanten und konnten nicht begreifen, daß die Arbeiter aus eigener Entschließung etwas unternehmen können. Allen, die am 1. Mai nicht zur Arbeit kommen würden, wurde die Entlassung angedroht. Noch am letzten Apriltag bemühte ich mich, die Arbeiterinnen meines Saales zu einer gemeinsamen Kundgebung für die Arbeitsruhe am 1. Mai zu bewegen. Ich schlug vor, alle sollten, wenn der >Herr< erscheine, aufstehen, und ich würde ihm unser Ersuchen vortragen. Das gemeinsame Aufstehen sollte Solidarität bekunden. Viele waren mit mir aufrichtig einverstanden, aber die alten Arbeiterinnen, die schon Jahrzehnte in der Fabrik arbeiteten, fanden, man dürfe das dem >Herrn< nicht antun. Nun wollte ich allein, nur für mich, die Freigabe erbitten, abends wurde aber mitgeteilt: Wer am 1. Mai nicht arbeitet, kann bis Montag zu Hause bleiben. Das schreckte mich. Ich war ein armes Mädchen, der 1. Mai fiel auf einen Donnerstag, konnte ich eine Woche verlieren? Schließlich wäre ich davor nicht zurückgeschreckt, aber ich hatte Angst, dann überhaupt entlassen zu werden, wo aber war wieder so gute Arbeit zu bekommen? Und was sollte aus meiner alten Mutter werden, wenn ich längere Zeit arbeitslos blieb? Die ganze trübe Vergangenheit stieg vor mir auf und ich fügte mich. Ich fügte mich mit geballten Fäusten und empörtem Herzen.«

Wahlreise ans Ende der Welt

In den Jahren zwischen 1899 und 1914 bereist Rosa neben ihrer theoretischen Arbeit und der journalistischen Tätigkeit unermüdlich als Agitatorin für die Sozialdemokratische Partei fast alle Gegenden des Deutschen Reiches, vor allem aber Mitteldeutschland (Sachsen und Thüringen), das Rheinland und das Ruhrgebiet, Hamburg und Schwaben. Sie wird zu einer bekannten und bei den Massen beliebten Rednerin, die ihre Zuhörer mitzureißen versteht und der Partei viele Anhänger und Wählerstimmen gewinnen hilft. Bei allem Engagement in der deutschen Politik bleibt sie auch noch mit der polnischen sozialistischen Bewegung verbunden. In Oberschlesien und in der Provinz Posen gewinnt sie für die SPD vor Reichstagswahlen Wählerstimmen unter Arbeitern polnischer Herkunft. Gleichzeitig verhindert sie dadurch, daß über diese Polen im Ausland die PPS Einfluß gewinnt. Die Wahlreisen nach Oberschlesien sind teilweise mit großen Strapazen verbunden, vor allem wenn man bedenkt, daß Rosa durch ihr Hüftleiden behindert ist. Es sind manchmal wirklich Reisen ans Ende der Welt:

- ... der ganze Montag ging für die Fahrt drauf, an der Bahn in Bytom erwartete mich niemand, denn der Zug verspätete sich um eine Stunde. Ich nahm mir also einen Schlitten und fuhr zu Winters, fast hätten wir nach V2stündiger Suche die Straße nicht gefunden; Haus und Etage leer und so dunkel, daß man sich den Hals brechen konnte. Winters waren beide nicht da, sie waren zum Fest (Weihnachten) bei seinen Eltern in Schlesien, was ich übrigens schon vorher wußte. Das Dienstmädchen erwartete mich. Am nächsten Tag sollte laut Winters Anweisung der dortige Vertrauensmann aus 98 Katowice, Borys, mich abholen kommen, um mich nach Bielszowice zur Versammlung zu bringen. Indessen kein Borys kam. Um die Mittagszeit, als ich sah, daß niemand kam, ging ich zu der einzigen Adresse, die ich von der Partei in Bytom kannte und verlangte einen Führer nach Bielszowice, weil ich ja keine Ahnung hatte, wo das Lokal lag. Sie gaben mir endlich einen Kerl, der, wie sich nachher herausstellte, den Weg selbst nicht kannte, sich mit mir in die falsche Bahn setzte, wir mußten unterwegs aussteigen und auf freiem Feld bei Schnee und Frost eine Stunde auf eine andere Bahn warten. Ich habe den Kerl ins anliegende Dorf geschickt, ein Fuhrwerk oder einen Schlitten zu suchen nichts fand er. Nach einer Stunde des Wartens, wobei mir vor Kälte fast die Beine abfroren, stiegen wir endlich in die richtige Bahn und fuhren noch eine Stunde. Danach mußte man zu Fuß über den Acker, d. h. durch Schnee, Eis und Schlamm ohne festen Weg, eine 3/4 Stunde zum Lokal stapfen, was eine mitten auf freiem Feld stehende Bude war. Versteht sich, daß wir bei diesen Verbindungen dort erst um 4 1/2 Uhr anlangten (nachdem wir um 1 Uhr aus dem Haus gegangen waren), doch kaum, daß ich erschienen war, löste der Kommissar die Versammlung auf, weil es schon dunkel sei, und es keine entsprechende Beleuchtung gäbe. Die Empörung der Arbeiter war groß, aber vor allem habe ich die Versammlung eingebüßt, und ich war wütend. Als die dort anwesenden alten Genossen erfuhren, wie das gekommen ist, schimpften sie über Winter, daß er an Borys, statt an jemand anderem geschrieben hat, denn es stellte sich zu meinem Unglück heraus, daß dem Borys in eben diesen Tagen die Mutter gestorben war, er mich also nicht abholen konnte. Du kannst Dir vorstellen, was in mir umging, aber etwas habe ich doch noch davon gehabt: daß wir, wiederum gezwungen, ein paar Stunden auf die Rückfahrt zu warten, in ziemlich großem Kreis auf der Station zusammensaßen, wobei wir uns unterhielten, uns persönlich kennenlernten; und ich erhielt etliche Informationen, was ihre Beziehungen zu Winter, zur PPS etc. anlangt; sogleich verabredeten wir für den zweiten Tag eine Versammlung im vertrauten Kreis in Katowice, einige begleiteten mich nach Hause, wo ich endlich gegen 1 Uhr müde, mit nassen Füßen, verkühlt und verzweifelt wegen der mißlungenen Versammlung anlangte.