«Die Afrikanerin bleibt, gleichgültig ob

sie traditionell, kirchlich oder standesamtlich

geheiratet hat, unmündig bis sie

geschieden oder verwitwet ist. Wenn sie heiratet

tritt der Ehemann als Vormund

an die Stelle ihres Vaters.» [1]

Während der Zeit der kolonialen Herrschaft kamen die alten Werte allmählich ins Schwanken, auch die Rolle der Frau veränderte sich. Die Weißen zwangen dem Land ihre Kultur und ihr Erziehungswesen auf. In Missionsschulen wurde Lesen und Schreiben unterrichtet, und ohne diese Fähigkeiten war es schwer, in der weißen Gesellschaft zurechtzukommen. An erster Stelle genossen die männlichen Kinder die Vorteile der neuen Erziehung, deshalb waren es auch die Männer, die am leichtesten Arbeit in der Siedlergemeinschaft finden konnten. Anfangs arbeiteten sie nur als Gelegenheitsarbeiter, später erhielten sie weit von ihrem Heimatort entfernt feste Arbeitsplätze. Normalerweise bekamen die Männer für sich nur zeitweise und für ihre Familie gar keine Aufenthaltsgenehmigung. Dadurch entwickelte sich allmählich ein unmenschliches Wanderarbeitersystem. Die Frauen blieben in der Regel auf dem Lande, mußten allein für die Kinder und die älteren Verwandten des Mannes sorgen. Ihre Belastung wurde größer, das traditionelle Familienleben wurde zerstört, ebenso der Rhythmus des Dorflebens. Wie in anderen Kolonien auch, entwickelten sich inSüdrhodesien zwei Wirtschaftsformen, die sich nur am Rand berührten: die Verkehrswirtschaft der weißen Siedler und die Subsistenzwirtschaft [2] der schwarzen Bauern. Zum größten Teil wurde die Bauernwirtschaft von den Frauen getragen. Bedingt durch die Abwesenheit des Mannes wurde die Frau praktisch zum Haushaltsvorstand. Sie mußte zusätzlich den Arbeitsanteil des Mannes übernehmen, dafür hatte sie aber auch die Entscheidungsgewalt. Die Frauen bestimmten, was angepflanzt wurde, welche Kinder die Schule besuchen und welche auf dem Feld helfen sollten. Die Frau hatte die Zügel in der Hand, sie kontrollierte die Produktionsmittel der schwarzen Bauernwirtschaft. Doch geprägt von Traditionen und eingeschüchtert durch die neuen Gesetze der Kolonialverwaltung, machten die Frauen nur wenig Gebrauch von ihren Machtmöglichkeiten. Nach diesen Gesetzen galten die Frauen ihr Leben lang als Unmündige. Es gab nur wenige Ausnahmen: Stadtfrauen, die selbständig ein Geschäft betrieben, wie z.B. die Marktfrauen, oder geschiedene Frauen und Witwen, die auf Wiederheirat verzichtet hatten und nur dadurch gesetzlich als «Erwachsene» galten. Doch nur wenige Frauen konnten sich diesen Status finanziell leisten, der ihnen zudem nicht einmal das Recht zugestand, ihre Kinder zu behalten. im allgemeinen konnte die schwarze Frau in der weißen Gesellschaft nur mit Hilfe ihres männlichen Vormundes eine Arbeitsstelle annehmen, Geld verdienen oder überhaupt außer Haus gehen. Nach den weißen Gesetzen besaß die Frau kein Eigentum mehr und konnte auch nichts erben. Vor allem wurde das Lobolasystem kommerzialisiert; Vieh war zwar noch immer Gegenstand der Verhandlungen, aber der Wert der Tiere wurde nach ihrem Geldwert bestimmt. Hätten die weißen Siedler nicht eingegriffen, hätte die Chance einer positiven Veränderung im Hinblick auf die untergeordnete Stellung der Frau in der traditionellen Gesellschaft bestanden - derartige Wandlungen hat es vor allem in Westafrika gegeben. In Südrhodesien ist eine solche Entwicklung auch dadurch verhindert worden, daß Weiße die Afrikaner langsam aber sicher aus den fruchtbaren Gegenden verdrängten. Die Bauernfamilien - und das bedeutete eben die Frauen - konnten schließlich in den neu geschaffenen «Stammesreservaten» nur ein dürftiges Leben fristen, mit zuviel Vieh auf unfruchtbarem Boden. Kleine Parzellen, die von der Verwaltung für schwarze, sogenannte «Meisterbauern» in einigen Gebieten reserviert wurden, konnten nur Männer kaufen, die eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen hatten. Dazu gesellte sich ein neues Übel: Es hatte stets Vielweiberei gegeben, die von den Frauen akzeptiert worden war. jetzt wurde die Vielweiberei wie das Lobolasystem kommerziallsiert, ein Meisterfarmer nahm sich mehrere Ehefrauen, weil er mehr Land zu bebauen hatte als in der Dorfgemeinschaft üblich war. Dafür brauchte er billige Arbeitskräfte. Arbeiter waren teuer~ aber jede Ehefrau, verpflichtet auf dem Feld zu arbeiten, konnte relativ billig durch den einmaligen Brautpreis erstanden werden. Eine Landfrau sagt dazu heute: «Mein Mann heiratete mich nicht, weil er mich liebte, sondern weil ich jung und stark war. Ich arbeitete mit seinen anderen Frauen jeden Tag von früh bis abends. Das war wichtiger als alles andere, auch wichtiger als Kinder, denn Kinder hatte er schon von den anderen Frauen.» Für die Frau bedeutete die Kolonialzeit den Absturz in schlimmeres Elend, ein Schicksal, in das sie sich fast einhundert Jahre lang fügte - bis es zum Ausbruch des Befreiungskrieges in den siebziger Jahren kam.

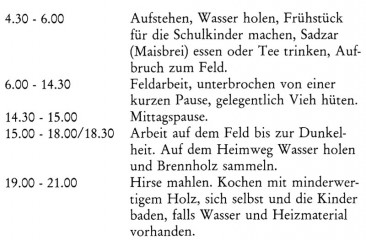

Dieser Tagesablauf beinhaltet nicht die sozialen Verpflichtungen, die Frauen ihrer Familie gegenüber wahrnehmen müssen wie Beerdigungen, Hochzeiten oder irgendeine traditionelle Zeremonie. Es ist typisch, daß in allen offiziellen Berichten zur Volkszählung von 1979 die Frauen, die diese Herkulesarbeit leisten, als «wirtschaftlich inaktiv» beschrieben werden.

Auf dem Land: eine männerlose Gesellschaft

Elizabeth Moyo wurde 1926 auf dem Land geboren. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitete eine Zeitlang im schwarzen Krankenhaus von Salisbury, heute Harare. Wie jede Afrikanerin hat Elizabeth noch einen anderen Namen, einen afrikanischen: Nambakwedza, der soviel bedeutet wie: «Bringt uns den Morgen», da sie beim ersten Licht des Tages geboren wurde. Namen wie Elizabeth, Joyce, Rosemary oder Mary werden zwar beibehalten, wurden aber benutzt, um sich in der weißen Gesellschaft bewegen zu können.

Elizabeth ist eine große, stark gebaute, schöne Frau. Ihre glatte Haut strafft sich über den hohen Wangenknochen, den Kopf trägt sie hoch erhoben, fast majestätisch. Sie erklärt voller Stolz, daß ihre Familie der eines Häuptlings nahe steht. Elizabeth lacht oft, hat viel Humor. Ihr Mann und ein Kind sind gestorben, ihr zweites lebt im Ausland. Stolz ist sie darauf, daß beide Kinder am Befrelungskrieg beteiligt waren. Sie lebt in Highfields, Vorort und ehemals ein schwarzes Ghetto von Sallsbury. Heute könnte sie von dort fortziehen in eines der feudalen Häuser in den Vororten, die bis vor kurzem Weißen vorbehalten waren. Aber sie bleibt lieber wo sie ist, in ihrem kleinen sauberen Mietshäuschen, das sie zusammen mit ihrem Mann eingerichtet hat. Das Häuschen hat seit einigen Jahren Elektrizität. «Das erleichtert das Leben», sagt sie. Über ihre Familie erzählt sie offen und herzlich: «Bei uns werden immer Geschichten erzählt. Das hat Tradition, dadurch wissen wir, welche Taten die Ahnen vollbracht haben. Durch das Erzählen werden sie geehrt. Ein Großvater meiner Mutter wurde im ersten Befreiungskrieg, im Ersten Chlmurenga, getötet. Er war ein großer Krieger; seine Familie zog weg von dem Ort, aber die Geschichten werden immer noch erzählt. Als meine Großmutter noch ein kleines Mädchen war, lebte sie in einem Tal am Fuße des Vumbagebirges. Eines Tages erschienen weiße Menschen in Uniform und jagten die Familien weg, das sei nicht ihr Land, sagten sie. Natürlich gab es großen Streit, wer verläßt schon freiwillig das Land der Ahnen? Aber die Weißen waren stärker, die Menschen mußten woanders neu ansiedeln - aber dort gab es keinen Berg mehr und nur einen kleinen Fluß, der nach der Regenzeit austrocknete. Später heiratete meine Großmutter und wohnte im Dorf ihres Mannes. Mein Großvater war ein starker Mann. Sie hatten zwei Söhne, und nach der Geburt des zweiten, meines Vaters, ging der Großvater nach Südafrika, um in den Goldrninen zu arbeiten. Er blieb lange fort. Ab und zu schickte er Geld, dann hörten die Geldsendungen auf. Eines Tages kam er wieder, meine Großmutter erinnert sich noch, daß es nach einer guten Regenzeit war, denn es war genügend Essen vorhanden. Der Großvater aber war krank, er konnte niemals mehr arbeiten. Großmutter ernährte die Familie und zog die Kinder groß, mit viel Glück - beide Kinder überlebten. Mein Vater war Christ, er ging auf eine Missionsschule der Methodisten. Dort lernte er meine Mutter kennen. Da beide auf die Schule gegangen waren, durfte auch ich die Schule besuchen, was zu meiner Zeit für Mädchen nicht üblich war. Weißt du, Schulen fÜr Schwarze waren fast alle von Missionaren geführte Internate. Es war nicht leicht, das Schulgeld aufzubringen, besonders für ein Mädchen, das nach der Hochzeit ja doch von zu Hause weggeht. Ich hatte Glück und konnte später Krankenschwester werden. Meine Mutter dagegen war immer zu Hause. Sie hatte sieben Kinder, von denen drei überlebten, eine Schwester, ein Bruder und ich. Ich weiß nicht, wie alt die anderen wurden, da ich die Jüngste bin. Mein Vater ging auch von daheim weg, um hier in Harare zu arbeiten. Die Methodisten halfen ihm, eine Arbeit als Gärtner zu finden. Ich erinnere mich kaum an ihn, weil er so selten bei uns war. Mutter wurde damit fertig, auch heute schafft sie noch alles. Nach dem Gesetz war sie natürlich unmündig. In unserer traditionellen Gesellschaft durfte die Frau ihr eigenes Geld haben; wenn sie zum Beispiel als Hebamme oder N'anga arbeitete oder Töpfe machte und die verkaufte, gehörte das Geld ihr. Die Kolonialverwaltung verstand das nicht, die dachte, alles was der Frau gehört, wäre Eigentum des Mannes gewesen. Doch wenn ich an meine Großmutter und an meine Mutter denke, weiß ich, daß sie es waren, die die Familie zusammengehalten haben. Alles, was ich jemals bekam, ein Dach über den Kopf, eine Decke, warmes Essen, kam immer von einer der beiden. Und da machte der weiße Mann ein Gesetz, das der Frau verbot, erwachsen zu sein und ihr jedes Recht entzog. Das ist doch rilcht richtig - oder?»

Die besonderen Formen der Ungerechtigkeit und Unterdrückung in der Kolonialzeit schürten die Unzufriedenheit vor allem der Landfrauen und machten sie schließlich bereit für den bewaffneten Kampf gegen das weiße System. Das Erbe der Kolonialherren ist bis heute wirksam, die neue Regierung bemüht sich vorrangig, Gesetze zu schaffen, die die traditionellen Gebräuche sinnvoll berücksichtigen. Elizabeth Moyo meint wie viele andere Frauen auch, das Lobolasystem solle erhalten bleiben, es müsse aber verändert werden, weil es während der Kolonialzeit zu kommerziell wurde, zur Ausbeutung des jungen Mannes führte und der eigentliche Sinn des Brautpreises verkehrt wurde. «Lobola hält die Familie zusammen. Es verhindert Scheidungen. Wenn dagegen kein Lobola bezahlt wurde, respektiert die Familie die Frau nicht. Die Höhe des Betrages sollte festgelegt werden und Frauen sollten dabei mitbestimmen können.» «Ich glaube, Lobola sollte abgeschafft werden, da es den Frauen zu viele Probleme verursacht.» «Lobola könnte uns beschützen. Aber da unsere Väter viel Geld und Vieh für uns erhalten haben, die sie nicht zurückgeben wollen, kümmern sie sich nicht darum, ob wir gut oder schlecht behandelt werden. Sie denken, sie hätten uns verkauft.» «Wenn ich ein Mann wäre, bräuchte ich niemanden um Erlaubnis zu bitten für das, was ich tun möchte. So hat mein Mann auf alles, was ich mit den Händen schaffe, einen Anspruch. Er sagt, daß er für mich Lobola bezahlt und mich damit von meinen Eltern gekauft hätte. Also muß ich seinen Anweisungen folgen und für ihn und seine Familie arbeiten.»[4] Manche Frauen waren gezwungen, auch illegal in die Stadt zu ziehen, und wurden «good-timeglrls», wie Elizabeth sagt. Von der traditionellen Gesellschaft bestand nur noch das Gerüst, aber keine Substanz mehr. «Meine Großmutter», sagt Elizabeth, «erzählt zum Beispiel vom »Nhimbe«-Brauch: Man lud Nachbarn ein, einem bei der Feldarbeit und bei der Ernte zu helfen. Nach der Arbeit gab es Bier. Später kamen die Leute nur noch zum Trinken, nicht mehr zum Arbeiten. Es war eine unglückliche Zeit, die vor dem Krieg.»

In der Stadt: Ohne Recht und Sicherheit

«Eine ledige Frau hat keinen Anspruch

auf eine Stadtwohnung selbst wenn sie

Kinder hat. Sie bleibt gleich welchen Alters

unmündig und kann keinen Mietvertrag abschließen.

Es geht hier nicht darum, daß sie die Erlaubnis ihres Vormundes

benötigt, es ist grundsätzlich gegen die gegenwärtige Mietregelung ...»[5]

Am Anfang gab es nur das Land; dann errichteten die Weißen Bergwerke, Großplantagen und Städte.

Südrhodesien wurde Eigentum der Weißen; die Afrikaner sollten in den sogenannten Stammesgebleten, vollkommen getrennt von den Weißen und unauffällig ihr Leben fristen. In der Nähe des Arbeitsplatzes, also in der Nähe der Weißen, sollten sie nur wohnen dürfen, solange ihr Arbeitsverhältnis dauerte. So entstanden in den weißen Städten «Locations» oder «Townships», Wohngebiete für Afrikaner, orte an denen schwarze Menschen «located», also angesiedelt oder auffindbar waren. Beide Begriffe wurden von Südafrika übernommen. Die kleinen Häuser in den «Locations» gehörten den Stadtkommunen und wurden nur an Afrikaner vermietet. Sie waren billig gebaut, die Mieter hatten die Möglichkeit selbst anzubauen; nach einer gewissen Mietzeit verringerte sich die Miete. Zunächst kamen nur die Männer in die Stadt; die Frauen zogen später nach. Zuerst die Ehefrauen, dann auch alleinstehende Frauen, die sich außerhalb der traditionellen Dorfgemeinschaft zurechtfinden mußten und oft zur Prostitution oder zum illegalen Bierbrauen gezwungen waren. Mädchen, die in Stadtgebieten geboren oder als junge Frauen in die Stadt gekommen waren, wurden meistens zur «Stadtfrau» des Stadtarbeiters, dessen erste Frau und Kinder bei seiner Familie auf dem Land wohnten. Wer dabei finanziell und gesellschaftlich das bessere Los zog, hing davon ab, ob der Mann seine Familie im Dorf regelmäßig versorgte und besuchte oder ob er das tägliche Leben in der Stadt vorzog und seiner Dorffamilie nur unregelmäßig Geld schickte. Beide Frauen hatten es schwer: die Landfrau, die ohne Mann mit ihren Sorgen kämpfen und dabei schwer arbeiten mußte, die Stadtfrau, die ohne Unterstützung der traditionellen Gemeinschaft und Familie auskommen mußte. Da alle Frauen nach dem Gesetz unmündig waren, hatte die Stadtfrau ohne Mann auch kein Recht auf eine Wohnung. Nur die obere Mittelschicht konnte ihren Töchtern eine Ausbildung, die einer Lehrerin oder Krankenschwester, ermöglichen; viele dieser Frauen wurden später politische Führerinnen oder Ehefrauen der sich bildenden Stadtellte. Sie hatten mit Ihren ärmeren, des Lesens und Schreibens unkundigen Schwestern wenig gemeinsam. Diese arbeiteten häufig als Marktfrauen, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Sie kauften Gemüse und Obst auf dem Land, verkauften es am Stadtrand oder auf dem Stadtmarkt in den «Locations». Erst wenn sie genug Geld gespart hatten, konnten die Frauen andere Waren, z.B. Speiseöl kaufen, das sie in kleinere Gefäße umfüllten und an Bewohner in den «Locations», die sich keine großen Flaschen leisten konnten, weiterverkauften.

Da die Stadtverwaltungen offiziell nur Bierhallen einrichteten und mit Gewinn betrieben, in denen die Männer an langen Tischen auf ungemütlichen Bänken in einer sterilen Atmosphäre ihr traditionelles Bier trinken durften, entstanden illegale Kneipen, die wie in Südafrika «Shebeens» genannt wurden. Shebeens wurden und werden noch - weiterhin illegal - von Frauen betrieben, da sie nach afrikanischer Tradition im Dorf das Bier brauen. In der Stadt gab es in den Shebeens nicht nur das traditionelle selbstgebraute Maisbier (Chibuku), sondern auch «europäisches» Bier, das die Frauen in Flaschen kauften und zu höheren Preisen pro Glas verkauften. Shebeens gab und gibt es in Häusern, wo ein extra Zimmer für diesen Zweck zur Verfügung steht: mit Grammophonmusik, heute mit Radio und Kassetten, gemütlicheren Stühlen als in den Riesenbierhallen und natürlich auch mit Mädchen. Die Wirtinnen dieser Kneipen, die Shebeenköniginnen, konnten ihre Familien besser ernähren als Wäscherinnen oder Marktfrauen und die Kinder in die Schule schicken; sie nahmen das Risiko einer Geld- oder Gefängnisstrafe auf sich; sie wußten, welche Spitzel bestochen werden mußten, wußten auch, daß sie eines Tages erwischt würden. Nachdem sie die Strafe bezahlt oder abgebüßt hatten, fingen sie sofort wieder an, sie hatten keine andere Möglichkeit.

Nur wenige Frauen arbeiteten in weißen Haushalten, im Gegensatz zu Südafrika, wo es mehr weibliche als männliche Dienstboten gab. Jeder Afrikaner mußte einen Ausweis, einen «Situpa», besitzen, außer den Frauen. Das bedeutete, daß eine Frau leichter in die Stadt ziehen konnte als ein durch den Ausweis kontrollierbarer Mann.

«Ich habe das Problem, mit einem Polygamisten verheiratet - zu sein. Ich werde wie ein Kind behandelt und bei allem, was ich tue, bevormundet.» Victoria

«Unsere Männer sollten nur eine Frau heiraten dürfen, oder es sollte uns erlaubt werden, mehr als einen Mann zu heiraten.» Holdenby [6]

Valerie, die Shebeenkönigin

Während der Kolonialzeit lebte die Mehrheit der Frauen auf dem Land, was auch heute noch der Fall ist, obwohl es jetzt einfacher ist, in Stadtgebiete zu ziehen, vor allem für jüngere Frauen.

Die analphabetische Stadtfrau blieb während des Krieges unpolitischer als die Landfrau, die direkter betroffen war. Das geht aus folgendem Gespräch mit Valerie hervor. Valerie Makoni, die eigentlich anders heißt, weiß nicht wie alt sie ist. Als ich mich mit ihr im Büro der weißen Besitzerin eines Altkleiderladens unterhielt, die sie seit Jahren kennt, sprach sie offen über ihr Leben. Ich schätzte sie auf Ende fünfzig. Sie trug einen langen Rock und eine kurzärmellge bunte Bluse, beide im europäischen Stil und offensichtlich aus diesem Laden. Auf dem Kopf trug sie ein afrikanisches Tuch, wie es in der Kolonialzeit «Mode» geworden war, da schwarze Frauen sich angesichts der langen, glatten Haare weißer Frauen ihrer kurzen Krause schämten.

«Hier in der Stadt ist es schwer, wenn man als Frau alleine ist. Mein Mann? Er starb, das ist sehr lange her, und ich blieb hier allein mit zwei Kleinkindern zurück. ich habe im ganzen fünf Kinder, sie wuchsen alle ohne Väter auf, Männer bleiben nicht lange bei einer Frau in den Townships. Ich bin das Stadtleben gewöhnt, ich komme aus Südafrika, das ist auch lange her, ich bin dort in einem Township geboren, das die Weißen dem Erdboden gleichgemacht haben, weil daraus ein Vorort für Weiße werden sollte. Mein Mann kam aus Rhodesien, also kamen wir hierher, und seitdem lebe ich hier. In Südafrika gab es schon Shebeens, vor allem dort, wo ich herkomme: in Sophiatown in Johannesburg. Hier in Salisbury fing ich auch an, Bier zu kaufen und es in einem Zimmer des Hauses, in dem ich wohnte, zu verkaufen. Ich fing klein an. Was sollte ich sonst tun? ja, ich ging auch mit Männern. Ich weiß nicht, wann mein Mann gestorben ist; ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Aber ich wollte alle meine Kinder in die Schule schicken, dafür brauchte ich Geld. Heute sind sie erwachsen, aber ich habe noch immer ein Shebeen. Was soll ich denn sonst tun? In dem Township, in dem ich wohne, gibt es Tausende Shebeens. Man braucht ein größeres Haus und mindestens ein Zimmer für den Shebeen. Ich habe ein großes Haus, sieben Zimmer!» Sie blickte die Ladenbesitzerin an; während sie mit mir sprach, kniete sie auf dem Boden, verweigerte den Stuhl. Valerie lachte. «Letzte Woche, als Sie hierherkamen, um mit mir zu sprechen, war ich im Gefängnis. Ich wurde so oft verwarnt - dann, als ich nicht aufhörte, holten sie mich. Ich war vier Wochen im Gefängnis. Wie das ist? Schrecklich. Wir waren 25 Frauen in einer Zelle, da gibt es nichts, kein Bett, nur einige schmutzige Decken. Wir mußten früh aufstehen und uns ganz kalt duschen, von Kopf bis Fuß.» «Zum Abgewöhnen», meinte die Ladenbesitzerin und lachte. Valerie nickte. «Wenn man da ist und das durchmacht, denkt man, ich tu's nicht mehr, ich werde den Shebeen aufgeben. Dann kommt man heraus und braucht Geld, also fängt man wieder an. Man verdient gut. Und schließlich gefällt es den Männern besser als in den Bierhallen. Ich habe immer die neuesten Schlager, die sie mögen.» «Und die Mädchen?» fragte ich, aber darauf lächelte sie nur verlegen.

Valerie, trotz des Kopftuches und des demütigen Verhaltens den weißen Frauen gegenüber, ist selbstbewußt, eben weil sie es geschafft hat, sich durchzusetzen. Warum sie nicht wieder geheiratet hat, fragte ich sie. «Wozu? Alles, was ich verdient hätte, hätte mir der Mann weggenommen. Einige Freunde haben das auch gemacht, und ich finde es besser, ganz alleine zu sein, so wie ich es seit langem bin. Außerdem haben Männer keine großen Hemmungen, Frauen zu schlagen.

In den Shebeens kommt es auch zwischen den Männern zu Schlägereien. Natürlich betrinken sich viele. oft beschweren sich die Frauen, daß ihre Männer alles vertrinken; wenn einer sein ganzes Gehalt vertrunken hatte, passierte es, daß seine Frau zu mir kam und ich ihr dann half. Männer sind nun mal grausam hier in der Stadt-» Die Ladenbesitzerin sagte: «Shebeens sind auch für Kriminelle ideal.» Valerie blieb ernst. «Ja, das stimmt leider. Die »jungen »Tsotsis« wissen, wo es Shebeens gibt, sie warten im hohen Gras, bis die Kunden nach Hause torkeln, dann überfallen sie diese, nehmen ihnen alles ab, was sie noch haben. Bei mir nicht, ich wohne in einer ruhigen Straße, nicht am Stadtrand, wo so etwas eher passiert. Natürlich ist alles illegal. Man versucht oft, so zu tun, als ob es nur eine Party, eine Fete ist, nimmt das Geld nicht offen, sondern am nächsten Tag oder so. Jede Frau hat ihre eigene Methode.»

Esther, im Dickicht weißer Klassenjustiz

Die Stadtfrau lebte während der Kolonialzeit eingeschüchtert in einer weißen Gesellschaft, die sie nicht verstand, und wurde schlecht behandelt von ihrem Mann, der unter der Verachtung des weißen Arbeitgebers litt und die Demütigungen an seine Frau weitergab. Einige Frauen versuchten trotz der großen Schwierigkeiten, sich alleine zurecht zu finden, ohne Ehemann, ohne Prostitution, ohne Shebeen. Ein derartiger Fall war Esther. Die Geschichte wurde mir von einer weißen Rechtsanwältin erzählt, die Esther während der sechziger Jahre kennenlernte. Die Rechtsanwältin war vorn Staatsanwalt beauftragt worden, in Bulawayo, der Hauptstadt von Matabeleland, vierzehn Menschen, die unter Mordanklage standen, zu verteidigen. Der Auftrag allein war schon typisch für die Haltung der Weißen zum Leben eines Afrikaners. «Rhodesien war nun einmal eine rassistische Gesellschaft», meinte die Anwältin. «Man gab derartige Fälle jungen Anwälten oder Anfängern wie mir. Für die Staatsanwaltschaft war der Angeklagte schuldig und so gut wie gehängt. Sie waren erstaunt, wenn man einen Fall ernst nahm, wie ich es tat.» Besonders ernst nahm sie den Fall einer jungen Frau, die ihr Kind ermordet haben sollte. Sie erhielt lediglich die Polizeiunterlagen, die eine Erklärung der Angeklagten enthielten, daß sie das Kind - ein neugeborenes Baby - umgebracht habe. Die Polizei bezeichnete sie als Herumtreiberin. Sie hätte in einem weißen Haushalt in Bulawayo gearbeitet, sei dann schwanger geworden und habe ihre Stellung verloren; vor ihrem Vater habe sie Angst gehabt, weil sie ein uneheliches Kind erwartete. Als sie aus der Klinik entlassen worden sei, habe sie ihr Baby auf dem Weg zum Dorf ihrer Eltern getötet. Als die Rechtsanwältin in Esthers Gefängniszelle geführt wurde, war sie erstaunt. Sie traf ein )unges Mädchen, schüchtern freundlich, «eine schwarze, liebliche Madonna». Also ließ sie sich die Geschichte noch einmal erzählen, und die Version war ganz anders als die der Polizei. Esther hatte in der Tat das Glück gehabt, einen Job und ein Hinterhofzimmer in der Stadt zu bekommen. Als junges Mädchen hätte sie unmöglich eine Unterkunft in einer der schwarzen «Locations» in den städtischen Vororten gefunden. Aber das Leben eines einzelnen Dienstboten in der weißen Gesellschaft ist für ein Dorfmädchen schlimm: Die weiße Hausfrau erwartet, daß es früh aufsteht, den ganzen Tag zur Verfügung steht, keine Freunde ins Haus bringt. Es verdient wenig, aber das schlimmste ist, daß die Erwartungen so hoch sind. Im Dorf gab es keine Bestecke zum Essen, kein fließendes Wasser, keine Toilette, die geputzt werden mußte. Alles, was im weißen Haushalt zu sehen war, war jemandem wie Esther fremd. Da sie nur wenig Englisch verstand, wurde sie pausenlos angeschrien, mußte Schläge einstecken. Das kannte sie allerdings von zu Hause. Aber in dem neuen Leben fehlte die Zusammengehörigkeit, die Familie und Gemeinschaft. Niemand war in der Kolonialzeit so isoliert wie ein Dienstmädchen. Jemand wie Esther, mit wenig Schulbildung und keiner anderen Ausbildung hatte nur eine Möglichkeit: einen Mann zu finden. Das war nicht schwer: Die meisten Dienstboten in den weißen Vororten waren schließlich Männer. Sie verlor tatsächlich ihre Stellung. Zum einen wollen weiße Frauen keine Dienstboten mit Kleinkindern, zum anderen wechseln sie ungern Dienstboten. Das war einer der vielen Gründe, warum Männer als Hausangestellte vorgezogen wurden. Zu Hause war man nicht gerade erfreut, aber der Vater akzeptierte die Schwangerschaft; Kinder, selbst uneheliche, werden als Segen betrachtet. So entdeckte die Rechtsanwältin, daß der Vater seine Tochter angezeigt hatte, als sie mit dem toten Kind ins Dorf zurückkam. «Er war Christ und fand es nicht richtig, daß Esther das Kind getötet hatte. Außerdem hätte ihm das Kind genutzt: Ein Mädchen hätte Kühe eingebracht, ein Junge wäre Teil der Altersversorgung gewesen, denn seine Ehefrau hätte für die alten Leute gesorgt. Das Kind wäre wie ein eigenes behandelt worden, so wie es heute noch üblich ist. Die Polizisten verstanden die traditionellen Bräuche überhaupt nicht.» Aber warum hatte Esther das Kind getötet? »Als sie Wehen bekam, mußte sie allein zur Klinik gehen. Wenige Stunden nach der Geburt hat man sie gezwungen aufzustehen, hat ihr das Kind gegeben und gesagt, sie müsse nun zurück ins Dorf. Das bedeutete, daß die achtzehnjährige Esther, geschwächt von der Geburt und ohne Essen und Trinken etwa zwanzig Kilometer durch den Busch laufen mußte. Man war eben der Meinung, daß Afrikanerinnen wie Tiere zu behandeln sind, wie Tiere gebären und sofort wieder bei Kräften sind. Esther war keineswegs bei Kräften. Sie erzählte, daß sie sehr müde wurde, sich unter einen Baum setzte und einschlief. Als sie aufwachte, war das Kind tot.»

Die Rechtsanwältin war überzeugt, daß Esther in einem verständlichen Zustand der Depression und Ermattung das Kind getötet hatte. Depressionen können unter solchen Umständen nach einer Geburt leicht auftreten; derartige Fälle waren auch in westlichen Ländern bekannt. Es handelte sich also nicht um vorsätzlichen Mord, auf den die Todesstrafe stand, sondern um Kindesmord im Zustand geistiger Umnachtung. Doch den Fall auf diese Art zu verteidigen, half Esther nur wenig: Es gab kein Gesetz in Südrhodesien, das auf solche Fälle zutraf. Man überführte sie in eine Irrenanstalt, wo sie viele Jahre ihres Lebens verbringen mußte, obwohl sie keineswegs «verrückt» war. «Was mich empörte war, daß ich niemand in den weißen Frauenorganisationen dazu bewegen konnte, etwas für Esther zu tun, für sie zu kämpfen. Für ein schwarzes Mädchen gab es keine Sympathie, kein Verständnis, keine Solidaritat. Diese Gesellschaft war verrottet und abgestumpft gegenüber Menschen anderer Hautfarbe. Es war mir unmöglich, eine Weiße als Frau anzusprechen, es gab für sie keine Gemeinsamkeiten mit einer Frau wie Esther.» In der Stadt war die Frau vielem ausgesetzt, was ihr im Dorf nicht zugemutet wurde: Arbeitete sie in einem weißen Haushalt, stand sie der weißen Arbeitgeberin ohne Unterstützung alleine gegenüber; arbeitete sie in einer Fabrik oder in einem Büro, was vor allem in der späten Kolonialzeit der Fall sein konnte, so verdiente sie weniger als ein Mann, der dieselbe Arbeit verrichtete; war sie allein, hatte sie wenig Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. Also mußte sie sich einen Mann suchen. Da dies außerhalb der Tradition geschah, besaß sie nicht den Schutz der eigenen Familie, sondern wurde oft wie eine Prostituierte behandelt.

Die Stadtverwaltung selbst war frauen- und kinderfeindlich; eine Frau, die ein Kind auf den Rücken gebunden hatte, durfte kein Hotel betreten, weil man das als unzivilisiert ansah. Es wurde nicht gern gesehen, wenn eine Frau ihr Kind öffentlich stillte, aber es gab auch keine öffentlichen Einrichtungen für Mütter in den Stadtzentren. In der Stadt gab es Klassenunterschiede, die auf dein Land uribekannt waren; die sich entwickelnde schwarze Mittelschicht sonderte sich von den Arbeitern ab, die Frauen dieser Schicht wurden zu «höheren Töchtern».

Die Mehrzahl der Frauen - die 51 Prozent der schwarzen Bevölkerung ausmachen - lebte auf dem Dorf; im Jahr 1979 zählten lediglich 6,8 Prozent Frauen zu der erwerbstätigen Bevölkerung. Die Landfrau wurde nicht als Arbeiterin gerechnet, da sie zum Subsistenzsektor der Wirtschaft gehörte. Die Stadtfrau litt, abgesehen von der Rassendiskriminierung, stark unter Geschlechtsdiskriminierung. Es ist kaum Zufall, daß mehr Landfrauen als Stadtfrauen zu der Befreiungsbewegung stießen; die gesellschaftlichen Strukturen der Stadt verurteilten die Frau zu einer untergeordneten, zweitrangigen Rolle im öffentlichen wie im privaten Leben.

Shelagh, «farbige» Frau zwischen allen Stühlen

In Südrhodesien gab es mildere Rassengesetze als in Südafrika, aber es herrschten bei den Weißen dieselben Tabus vor und eine ähnliche Einstellung. Dennoch gab es eine große Zahl sogenannter «Mischlingskinder», insbesondere auf den weitentlegenen Farmen, wo weiße Männer, selbst wenn sie mit einer weißen Frau verheiratet waren, oft eine afrikanische Geliebte hatten. Shelagh, eine aus einer solchen Verbindung hervorgegangene junge Frau, sagt dazu: «Es gibt in Zimbabwe viele Mischlinge der ersten Generation, nicht so wie in Südafrika, wo Mischlinge heute fast ausschließlich aus Mischlingsehen stammen.» Mischlinge bildeten auch in Südrhodesien eine Bevölkerungsgruppe für sich, es waren Menschen, die zwischen zwei Welten, der schwarzen und der weißen, lebten. Shelagh sagt, daß die Mischlingsgruppe verhältnismäßig klein ist, sie schätzt sie als konservativ und eher an der weißen Gesellschaft orientiert ein. Den Status eines Mischlings bestimmte die Helligkeit der Hautfarbe und die Familie, aus der er stammte; jeder kannte die Herkunft der anderen. Mischlinge durften nur in eigens für sie vorgesehenen Stadtteilen wohnen, für sie waren besondere Schulen eingerichtet, aber sie besaßen mehr Privilegien als die Schwarzen. Im folgenden Interview erzählt Shelagh, die übrigens eine sehr schöne Frau ist, aus ihrem Lebenslauf.

«Ich wurde in Selukwe geboren. Meine Mutter war Afrikanerin, mein Vater ein Weißer, den ich nicht kenne. Meine Mutter arbeitete als Dienstmädchen in einem weißen Haushalt da kamen solche Sachen öfter vor. Als Kleinkind lebte ich in einem Tribal Trust Land. Da ich so hellhäutig bin, entschloß sich meine Mutter, mir die Chance zu geben, eine Mischlingsschule zu besuchen. Das bedeutete, daß ich von einer Mischlingsfamilie adoptiert werden mußte; meine schwarze Mutter verpflichtete sich, mich niemals mehr zu besuchen. Meine farbigen Eltern - wir nennen Mischlinge »Farbige« kauften später eine Farm in Selukwe. Zuerst ging ich in eine Grundschule, später kam ich in ein Internat. Nach der Schule machte ich einen Ausbildungskurs zum Fotomodell und zur Empfangsdame. Bei meiner ersten Stelle hatte die Firma zuvor noch nie einen »nicht-weißen« Menschen eingestellt. Wenn sie mich als Modell verwendeten, dann nie als ganze Person, sie fotografierten immer nur eine Hand oder ein Bein; schwarze Modelle waren nicht gefragt. In meiner zweiten Stellung war es nicht viel anders, auch die hatten noch niemanden im Büro gehabt, der schwarz war. Ich erinnere mich an den ersten Tag. Als Tee serviert wurde, starrte jeder auf die Tasse, die ich mir nahm. Sie wollten aufpasseni daß sie nachmittags nicht aus der gleichen Tasse trinken würden, die ich benutzt hatte. Genauso war es Im Firmenbus, lieber drängten sie sich zu dritt auf zwei Sitze, als daß sich jemand neben mich setzte. Ich entschloß mich, mir nichts daraus zu machen und kaufte mir meine eigene Tasse. Später gewöhnten sie sich an mich und als sie eine weitere schwarze Kraft einstellten, die viel dunkelhäutiger war als ich, da zählten sie mich fast zu sich. Derartige Sachen störten mich nicht, ich wußte ja, wie diese Gesellschaft funktionierte.

Vor elf Jahren heiratete ich. Mein Mann ist Rechtsanwalt und Afrikaner, wie Du weißt. Meine Mischlingseltern waren damals sehr enttäuscht. Sie hatten gehofft, daß ich einen Mischling heiraten würde. Heute ist das anders, sie mögen ihn gern und akzeptieren natürlich auch unsere Kinder als ihre Enkel. Ich begriff die Rassenfrage von klein auf. Die Mischlinge meiner Generation machten verächtliche Bemerkungen über die Schwarzen. Es wurde mir eingeprägt, daß ich als Mischling was Besseres sei. Als ich älter wurde, identifizierte ich mich aber mit den Afrikanern und zählte mich dazu. Es gibt Mischlinge, die sind verlegen, wenn Du weißt, daß sie eine schwarze Mutter haben, ich schämte mich nie. Heute sehe ich meine schwarze Mutter manchmal. Weißt Du, als meine Mutter von einem Weißen geschwängert nach Hause kam, hätte es gut sein können, daß sich die Familie darüber gefreut hätte: der weiße Vater zahlte nämlich manchmal etwas für das Kind. Bei mir war das nicht der Fall. Aber das war nicht der Grund, warum meine Muttter mich adoptieren ließ. Sie wollte mir nur ein leichteres Leben ermöglichen - was ihr auch gelungen ist.» Shelagh arbeitet heute in einer Regierungsstelle. Das Ehepaar gehört zum schwarzen Mittelstand des Landes. Vom Krieg hat Shelagh wenig mitbekommen. Sie erzählt, daß einige ihrer Klassenkameraden aktiv gegen die weiße Regierung opponiert hätten, einer sei ins Gefängnis gekommen.

Fay Chung, eine Chinesin im schwarzen Befreiungskampf

Zu den «Nichtweißen» zählten neben den Mischlingen auch die in Südrhodesien angesiedelten Asiaten.

Fay Chung ist Chinesin und eine der wenigen Ausnahmen in dieser Gruppe, die gegen das weiße Regime gekämpft haben. Fay Chung hat heute einen wichtigen Posten im Erziehungsministerium: sie ist für die gesamte Planung des Ministeriums verantwortlich. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied von zimFEP (Zimbabwe Foundation for Education with Production), ein Institut, das sich um die Tausende on Flüchtlingskindern kümmert, die entweder keine Gemeinschaft mehr haben, in die sie zurückkehren können, oder die Kriegswaisen sind. 1942 in Salisbury geboren, hat Fay Chung einen langen und schweren Weg hinter sich. Sie erzählt aus ihrer Jugend und Kindheit unter der Kolonialregierung.

«Meine Großeltern kamen 1904 aus China hierher. Sie waren Bauern und sie kamen, weil Land damals in China knapp war. Nach dem Erbrecht bekam der älteste Sohn das Land, für die anderen war nichts da. So kamen sie nach Afrika und hatten eigentlich gar keine Ahnung, wo das war. Sie hatten nur etwas von Johannesburg gehört, doch sie kamen über Mozambique und dann nach Südrhodesien - zu Fuß. Die erste Gruppe umfaßte vierzehn Männer. Die Kolonialverwaltung beschloß sofort, keine weiteren Chinesen ins Land zu lassen, sie hatten Angst vor der «gelben Gefahr». Die Vierzehn durften jedoch ihre Familienangehörigen nachkommen lassen. Daraus entstand unsere kleine Gemeinschaft in Zimbabwe, die aus etwa 400 Menschen besteht. Mein Vater besaß in Salisbury ein kleines Geschäft. Wir waren neun Geschwister - acht Mädchen. Daß wir alle einigermassen gut ausgebildet wurden, verdanken wir unserer Großmutter. Die war zwar eine einfache Bäuerin aus China, die weder lesen noch schreiben konnte, aber sie war sehr klug. Sie wollte, daß vor allem wir Mädchen eine gute Schule besuchten. Bis vor kurzem durfte unsereins nur in Schulen für Mischlinge und Asiaten gehen. Ich gehöre zu der Generation, für die es tatsächlich schon eine höhere Schule gab, sie wurde 1953 von deutschen Dominikanern in Bulawayo eröffnet. Jemand, der älter ist als ich, hat wahrscheinlich nur die Grundschule besuchen können. Ich glaube, hier liegt einer der wichtigsten Gründe, warum wir so erbittert waren. Wenn die Eltern nicht reich genug waren, ein Kind nach Südafrika oder nach Übersee zu schicken, konnte es weder in eine höhere Privat- noch in eine Regierungsschule gehen. Sie sagten einfach, sie nähmen keine Chinesen.

Ich hatte also Glück, ich kam zwei Jahre auf diese Konventschule in Bulawayo; anschließend studierte ich an der hiesigen Universität. Schon als Kind begriff ich, daß bestimmte Mechanismen unser Leben einengten. Ich glaube, dadurch daß ich mit Mischlingen zusammen war, wurde ich politisiert. Die Mischlinge waren Menschen, die weder von den Weißen noch von den Schwarzen akzeptiert wurden. Ich erinnere mich an ein kleines Mädchen unserer Schule. Es hieß, die meisten Kinder seien Waisen. Aber das stimmte gar nicht. Die meisten waren Kinder, deren Eltern sie nicht haben wollten.

Wenn Jemand Besuch bekam, war das ein großes Ereignis. Dieses kleine Mädchen bekam also Besuch von seiner Mutter, und es stellte sich heraus, daß sie eine Schwarze war. Das wurde als sehr beschämend empfunden und das Mädchen wollte eigentlich nicht, daß wir seine Mutter kennenlernten. Weißt du, solche Erlebnisse hinterlassen Spuren bei Kindern.

Ich habe auch die Situation der Schwarzen kennengelernt, als ich nach der Universität an einer höheren afrikanischen Schule unterrichtete. Ich war schockiert: über die Schule selber, die schlechte Ausbildung der Lehrer, die Lehrinhalte - alles war minderwertig. Ich sah auch, wie arm die Kinder waren, aus welchen Verhältnissen sie kamen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein beschütztes Leben geführt. Natürlich lernte ich sehr viel dazu. Die sechziger Jahre waren turbulent. Es gab häufig Demonstrationen, die keineswegs friedlich verliefen. Eine dieser Demonstrationen richtete sich gegen die Schule, in der ich arbeitete. Ich dachte, ich tate etwas Gutes, indern ich an einer schwarzen Schule unterrichtete. Später verstand ich, daß für die schwarze Bevölkerung Schulen und Kirchen die Symbole ihrer Unterdrückung waren. Wir mußten uns regelrecht verbarrikadieren und riefen damals die Polizei, die uns mit ihren Hunden befreite. Zu der Zeit traute ich mich abends nicht in die Stadt zu gehen, schon gar nicht an einem Samstag: entweder tobten Straßenkämpfe oder die Belästigung durch Betrunkene war unerträglich. Die Regierung hatte überall in den schwarzen Vororten Bierhallen aufgestellt und der überhöhte Alkoholkonsum konnte nur in Gewalttätigkeit ausarten.» Fay Chung ging später nach England, wo sie studierte. Danach lehrte sie an einer Universität von Zambia. Sie war Mitglied der ZANU und unterrichtete in den siebziger Jahren in den Flüchtlingslagern in Mocambique.

Die weiße Herrin: Luxusweibchen und Anhängsel

In der Einleitung eines Buches, in dem fast nur weiße rhodesische Frauen porträtiert werden, heißt es: «Die Frauen Rhodesiens haben von Anfang an beim Aufbau dieses Landes eine großartige Rolle gespielt, sie haben als tapfere Pioniere unmenschliche Probleme meistern müssen, um für ihre Männer und Kinder in einem wilden und oft feindlichen Land ein Heim zu gestalten.»[7] Weiter wird festgestellt, daß das Erbe dieser «ersten Afrikanerinnen» spätere Generationen von Frauen inspirierte, anderen zu dienen und zusammen mit den Männern aus «unserem geliebten Rhodesien das schönste Land auf Erden für seine Einwohner zu machen». Erstaunlich an diesem Buch sind nicht so sehr das Frauenbild und die politischen Einstellungen, sondern die Tatsache, daß es zu einer Zeit geschrieben wurde, zu der bereits Tausende von Afrikanerinnen und Afrikanern mit Waffen gegen das weiße System kämpften, das rücksichtslos versuchte, dieses Land so «wunderschön» nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Dennoch spiegelt es die Situation weißer Rhodesierinnen wider, wie sie auch heute noch anzutreffen sind. Dieser Typ «Kolonialfrau» hat hübsch zu sein, ist Spielgefährtin, nicht Partnerin des Mannes; ihre Attraktivität verleiht ihm Ansehen. Sie wird dafür von ihm auf Händen getragen und dank ihrer zahlreichen Dienstboten kann sie sich ganz ihrem Aussehen und dem Heim widmen. Sport nimmt in ihrem Leben einen breiten Raum ein. Sie bevorzugt Tennis, Golf, Schwimmen, Hockey. Ältere Damen spielen, weiß gekleidet, mit Strohhütchen, Samstag nachmittags «Boule». Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, war eine Berufstätigkeit verheirateter Frauen undenkbar. Rege wurden die weißen Rhodesierinnen allerdings, als es darum ging, ihren luxuriösen Lebensstil zu verteidigen. Es existieren viele Fotos von Farmfrauen mit der Pistole in der Hand. Frauen kämpften ebenso fanatisch wie die Männer gegen die «Terroristen», unterstützten das Kommunikationssystem, das auf dem Land entwickelt wurde, und dienten als Polizeireservistinnen. Es gab wenige weiße Frauen, die sich nicht ihrer rassistischen Umgebung anpaßten. Und nur wenige haben dazugelernt. Typisch sind immer noch Frauen wie Vendy Green. Wie Fay Chung ist sie Jahrgang 1942 und wurde auf einer Farm in Hartley geboren. Nach der Grundschule wurde sie auf die beste Mädchenschule in Johannesburg geschickt. Dort erhielt sie die übliche Erziehung einer britischen «höheren Tochter». Sie hat einen näselnden Tonfall, benimmt sich englischer als die Engländer, zu denen sie sich zählt. Dem Paß nach ist sie Britin, doch von der Realität Englands hat sie keine Ahnung. Vendy war eine gute Schülerin und die Eltern waren besonders stolz auf ihre Erfolge im Sport, ihre Mathematikleistungen hingegen wurden kaum bemerkt. «Was hätte ich damit schon anfangen können?», fragte sie verwundert. «ich wußte doch « , daß ich heiraten würde.» Sie überlegte. «Außerdem war es wichtig, gut reiten zu können, ich hatte mich früh in John verliebt, und er war einer der besten Reiter im Land.» Dem Ehepaar geht es finanziell sehr gut. Sie besitzen ein Haus, ein Segelboot am Karibadamm, Urlaub verbringt die Familie in Südafrika. John Green, der in England geboren ist, erklärt: «Zu Hause, was wäre ich dort? Ein gehetzter Angestellter! Hier habe ich mein eigenes Ingenieurbüro.» «Was heißt, wie stehe ich zu den Schwarzen», antwortet Vendy auf meine Frage, «ich habe immer gute Boys gehabt, James, unser Gartenboy, ist schon zehn Jahre im Haus. Seine Frau? Welche? Die haben doch so viele, da weiß man gar nicht, wo man dran ist.» Vom Krieg weiß Vendy nicht viel zu berichten. «Es war furchtbar», sagt sie, als sie von Nachbarn erzählt, die mit dem Auto auf eine Landmine fuhren und umkamen. «Das waren die Terroristen, es war alles schrecklich!» Vendy ist sich offenbar noch immer nicht im klaren darüber, daß die «Terroristen» nun die Regierung bilden und daß es Gründe gab, die zu dem geführt haben, was sie «Terrorismus» nennt. Sie kümmere sich nicht um Politik, meint sie.

Vendy wird weiter in Rhodesien leben, auch wenn es nun Zimbabwe heißt. Ihre Wertvorstellungen haben sich bisher nicht geändert, sie glaubt nach wie vor, daß es unmöglich ist, Schwarze als ebenbürtige Menschen zu betrachten, daß eine multirassische Gesellschaft bestehen kann. Noch immer ärgert sie sich über Weiße, die die Sache der Afrikaner zu ihrer eigenen machen.