Als wir in Neuilly ankamen, schien die halbe Familie bereits gedanklich am Mississippi zu leben, vor allem Colette, die nach Amerika durfte, um an der Purdue-Universität in Lafayette bei Baton-Rouge zu studieren. Als die Zusage der Fullbright-Organisation eintraf, stürzte sich unsere Familie in romantische Schwärmereien über Louisiana. Karten und einschlägige Literatur wurden herbeigeholt, und bald sprach man nur noch von Sumpfzypressen, Rotzedern, Gelbkiefern und von einer exotischen Fauna von Schlangen und Alligatoren, die ihr Unwesen in den Bayous, den Nebenarmen des Mississippi, trieben.

Colette konnte - als ob sie bereits dort gewesen wäre - die wehmütige Landschaft beschreiben, wo Schärpen von grauen Flechten Besitz von Zypressen ergriffen, die sich im dunklen Wasser durch ihre senkrecht stehenden Wurzeln unendlich vermehrten. Sie sprach auch von den merkwürdigen Lauten der riesigen Büffelkröten, die man in drei Kilometer Entfernung immer noch hören konnte, und von den selten werdenden Bibern und Waschbären, die den Reichtum der ehemaligen Trapper begründet hatten. Colette schien sich in die Stimmung der Franzosen zu versetzen, die 1682 dem Land am Golf von Mexiko den Namen Louisiane gegeben hatten.

Ein Schuß »Onkel-Toms-Hütte-Nostalgie« mit Trompeten, die mitten in sentimental schwermütigen Blues den unaufhaltsamen Sieg der Freiheit bliesen und ganze Baumwollfelder und Zuckerplantagen zu neuem Leben erweckten, mischte sich in unsere Vorstellung von Louisiana mit Bildern von weißen aristokratischen Häusern, wo rothaarige Scarletts verführerische grüne Kleider trugen. Am liebsten wären wir alle gleich ausgewandert! Daß unser Napoleon so kurzsichtig gewesen war, dieses Wunderland 1803 den Vereinigten Staaten zu verkaufen, war nur in Anbetracht dessen verzeihlich, daß die Amerikaner nachträglich alles wiedergutgemacht hatten.

»Du gehst als erste unserer Familie dorthin!« sagte Papa träumerisch zu Colette. ». .. Und vielleicht kommen wir alle nach!«

Später sprach unsere vernünftige und belesene Mutter von »den bösen Buben von Hannibal am Mississippi«, aber keiner wollte sich von ihren Reminiszenzen an ehemalige Lektüre von Mark Twain beeindrucken lassen. Die romantische Seite der Floßfahrten auf dem Mississippi verleitete uns höchstens zu noch größerer Begeisterung. Mit den Briganten und dunklen Gestalten, die sich in den Häfen herumtrieben, würden wir spielend fertig! Dies war insbesondere die Meinung unseres Vaters, der für Colette nicht die geringste Gefahr in ihrem fernen Abenteuer erblickte, weil er selbst gern mit von der Partie gewesen wäre.

Unsere Eltern hatten sich uns gegenüber ohnehin wesentlich geändert. Sie vertrauten uns. Nicht, daß sie es zuvor nicht getan hätten! Sie waren zum Beispiel während unserer Schulzeit leichtsinnigerweise überzeugt gewesen, daß wir alle Prüfungen bestehen würden. Die letzten Jahre hatten wir aber gelegentlich gespürt, daß sie sich sorgten, ob wir nicht Gefahr liefen, unser Leben zu früh in eine Richtung zu lenken, die uns später wenig erfreuen würde. Sie hatten Angst, daß wir uns aus Übermut Chancen verbauen könnten. Mama hatte sich von dieser Befürchtung noch nicht ganz befreit, unser risikofreudiger Vater schon eher.

In Verbindung mit der Reise von Colette in die Staaten war jedenfalls jede Grübelei verfrüht, denn die amerikanische Organisation plante ein Jahr im voraus. Colette konnte noch gemütlich ihre Sekretariatsausbildung beenden. Die Frage stellte sich nebenbei, was ich im kommenden Herbst tun wollte. Es schien niemanden auch mich nicht dringend zu beschäftigen. Der Sommer begann. Für alle Immatrikulationen war es noch zu früh. Ich fragte mich nur gelegentlich, ob ich im Hinblick auf Amerika nicht den Zug verpaßt hatte.

Inzwischen hatten wir unsere Hilfsküche im Erdgeschoß des Hauses Boulevard Jean Mermoz neu gestrichen und dort einen großen Kühlschrank aufstellen lassen. Damit fühlten wir uns langsam imstande, eine »Surprise-Party« zu veranstalten. Sowohl das noble Wohnzimmer mit der Marmorbüste der Juno auf dem Kamin, wie den Garten, wie einen Teil des Kellers wollten wir in den fröhlichen Trubel einbeziehen. Im Keller erstrahlten nach einer gründlichen Wäsche die weißen Kachelwände so hygienisch, daß es uns um die dort zu erwartende Stimmung bange wurde. Ein Freund von Michel Naturtalent im Zeichnen bekam den Auftrag, sich dem Keller zu widmen. Im Nu zauberte er uns mit schwarzer Farbe eine ganze Landschaft von schmalen, romantischen Gassen auf die weißen Wände. Damit wurde er Nummer Eins unserer Liste von ungefähr 30 Gästen. Auch den schönen Cousin hatten wir auf Veranlassung von Mama eingeladen. Eric schickte Blumen und einen langen Brief. Sehr zufrieden mit seiner neuen Anstellung bei Chartres wollte er dort Fuß fassen, bevor er uns besuchen käme. »Bei soviel Gästen hätten wir ohnehin kaum Gelegenheit zu sprechen. Ich komme lieber später allein«, schrieb er.

Ich hatte mir Blumen ins Haar gesteckt. Es wurde viel getanzt und bis tief in die Nacht geredet, immer wieder geredet. Unsere Gäste machten sich über ihre persönliche Zukunft Gedanken. Colettes Erfolg mit der Universität von Lafayette wurde groß gefeiert. Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland standen hoch im Kurs, obwohl kaum jemand ernsthaft daran dachte, Paris endgültig zu verlassen. Höchstens für kurze Zeit zum Studieren. Jeder freute sich allerdings, daß die plötzliche Öffnung der Welt uns die Möglichkeit gab, überall hinzugehen. Von Deutschland wurde auch, in Verbindung mit dem Militärdienst, gesprochen ein Thema voller Tabus. Ich erwähnte Bayern und die zerstörte Stadt München.

»Ah, ja«, bemerkte wie beiläufig ein Psychologie-Student, »es liegt in der Nähe von Dachau.«

»Wegen München würde ich dir raten, Giraudoux zu lesen!« sagte zu meinem Erstaunen mein schöner Cousin. »Ich glaube, wir machen es uns ein wenig zu einfach. Wollen Sie tanzen, Danielle? Ich mag die Platte, die Michel soeben aufgelegt hat. Sie auch?«

Ich folgte ihm.

»Habe ich mich gebessert?« fragte er verschmitzt.

Unsere Party hatte neuen Schwung bekommen. Kein Gast schien daran zu denken, nach Hause zu gehen.

»Wann findet die nächste Party statt?« fragten viele, als sie sich von uns sehr spät und zum Umfallen müde verabschiedeten.

Ende August wurde ich mit meinen Eltern zu einem Mittagessen in die Normandie, an der Cote de Grace oberhalb von Honfleur, eingeladen. Die Mutter von Eric schrieb:

»Eric und ich würden uns sehr freuen, Sie drei in dem alten Haus unserer Familie wiederzusehen.« (Sie drei, dachte ich, also, wie auf dem Kuvert, ohne meine Geschwister.) »Kommen Sie bitte so früh, wie Sie können, damit wir vor dem Mittagessen noch ein wenig bei den Quais am Rand des malerischen Hafens von Honfleur flanieren können. Dieser Brief ist eine >Invitation au voyage< (Einladung zu einer Reise), wobei ich den Titel dieses von Baudelaire in Honfleur geschriebenen Gedichts mit Freude anwende. Sie können übrigens gerne bei uns übernachten und erst am nächsten Tag unsere Gegend verlassen, wo Henri de Regnier, Lucie Delarue-Mardrus viele Schriftsteller und Maler sich zu Hause fühlten. Danielle wird sich sicherlich freuen, ihre Normandie wiederzusehen. (Ich werde dafür sorgen, daß es ein Käsesouffle gibt!)«

Wie schön, dachte ich, das Meer, die Normandie, Eric und seine Mutter wiederzusehen. Waren sie nicht alle Bestandteile eines heimlichen Ganzen, von dem ich nur Schönes zu erwarten hatte? Und doch stellte sich mir eine undefinierbare Frage, die ich nicht wahrhaben wollte, weil sie so vage blieb, daß ich sie mir nur eingebildet haben konnte. Sie setzte voraus, daß Eric..., aber nein, es konnte nicht sein.

Als Kinder hatten wir uns kennengelernt, und nun waren wir die besten Freunde der Welt... , mehr nicht, und gerade das war so viel. Plötzlich hatte ich Angst, Eric und alles, was er mir bedeutete, zu verlieren. Diese unbestimmte Vorahnung ließ sich nicht leicht abschütteln. Ich beschimpfte mich, was dir durch den Kopf geht, ist ein absoluter Unsinn! Es hat nicht nur mit Eric, sondern mit dir und deinem Alter zu tun. Eric, der immer alles richtig erwägt und sich von niemandem beeinflussen läßt, weiß am besten, daß du noch eine Menge vorhast, bevor du dich irgendwie bindest..., obwohl wir nie direkt davon gesprochen haben. Warum eigentlich nicht?

»Freust du dich, nach Honfleur zu fahren?« fragte Mama. »Für uns ist es eine angenehme Reise. Wir werden viel von Le Molay sprechen können. Papa hatte immer einen guten Kontakt zu Eric — auch zu seiner Mutter. Ich kenne sie weniger, aber sie schreibt besonders nett. Was meinst du? Sollten wir dort übernachten?«

»Ist es nicht ein wenig aufdringlich, wenn wir zum erstenmal dorthin fahren?«

»Das gleiche dachten wir, Papa und ich. Du hast recht. Wir könnten zum Beispiel in Rouen übernachten. Wir waren so lange nicht dort ... «

Später sagte sie: »Eric mag dich sehr, glaube ich; oder wie denkst du darüber?«

»Ja. Er ist ein großartiger Freund. Über vieles denkt er genauso wie wir.«

»Das finde ich auch. Es ist erstaunlich, wie unsere Wege parallel zueinander gelaufen sind, vielleicht dadurch, daß seine Mutter eine Aufgabe in Deutschland zu erfüllen hatte, die sie und damit Eric mit vielen Menschen in Verbindung brachte.«

»Eric ist eine merkwürdige Mischung, ein Idealist durch und durch, und ein ganz konkreter Mensch. Wenn er sich etwas vornimmt, hängt er sein ganzes Wesen dran.«

»Ja!« lachte Mama. »Schon die Art, wie er energisch geht, hat Papa immer imponiert. In der Fabrik erkannte man von weitem seine Schritte, und die Arbeiter mochten ihn. Das ist die andere Seite seines Wesens. Ich glaube, er ist ein sehr empfindsamer Mensch...«

Michel kam herein.

»Du fährst nach Honfleur, höre ich. Du Glückliche! Grüß mir das Meer und meinen Freund Eric!«

»Magst du ihn?«

»Ich hatte nie die geringste Veranlassung, anders zu denken. Und du?«

Unterwegs nach Honfleur, dachte ich an das Meer.

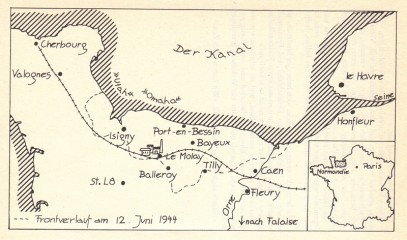

»Wißt ihr noch«, fiel mir ein, »wie es in Port-en-Bessin war, als der Riesenschwarm von Makrelen kam, und alle Leute spielten verrückt?«

»Und wie ich mich erinnere!« sagte Papa. »Es war geradezu ein wundersamer Fischfang! Wir kamen am Abend, weil die ganze Gegend in Aufruhr geraten war. Die Leute standen dicht nebeneinander auf den Kaimauern und angelten pausenlos einen Fisch nach dem anderen.«

Im Schein der an Schnüren heruntergelassenen Taschenlampen hatte es im dunklen Wasser ständig blau und silbern geglitzert, ein unglaubliches Bild, das ich nicht vergessen konnte.

»So dicht nebeneinander habe ich nie mehr Fische gesehen«, erinnerte sich Papa. »Die Makrelen hatten sich, in Panik geraten, zu Tausenden und aber Tausenden hinter den Molen in den Hafenbecken verschanzt und wurden damit für uns alle eine leichte Beute. Wie die Leute sich freuten!«

»Waren die Makrelen nicht von größeren Raubfischen verfolgt worden?« fragte Mama.

»Man nahm es an. Auf jeden Fall ist die Geschichte in Port-en-Bessin unvergeßlich geblieben, und die Normannen aus der Gegend haben sogar damals neue Rezepte erfunden, um die Fische auf Vorrat zuzubereiten!«

Das Gartentor stand offen, und man sah bereits am Ende der Rasenfläche ein klassisches weißes Haus aus Natursteinen zwischen blühenden Hortensien, mit einer einladenden Terrasse, die hellblauen Kissen der Gartenmöbel im selben Ton wie die Hortensien. Es war einfach schön, eine wohltuende Harmonie. Papa hupte fröhlich mehrmals hintereinander, was Eric und seine Mutter rasch aus dem Haus lockte. Die Stimmung zwischen uns wurde sofort ungezwungen herzlich, und ich atmete auf.

Nach dem Aperitif fuhren wir mit zwei Autos Richtung Honfleur, die Eltern zusammen, Eric und ich im anderen Wagen. Die Straße, eine Weile von Waldgrundstücken und schönen Häusern umsäumt, erreichte plötzlich die Cote de Grace. Unten schimmerte Wasser in der Sonne, ich mußte es sehen.

»Bitte Eric, halten Sie an!«

Wir standen oberhalb der Felsenküste. Unter uns verbreitete sich die weitläufige Mündung der Seine. Die Begegnung des ruhigen, geschichtsträchtigen Flusses mit dem ewig jungen Meer vollzog sich mit der Erhabenheit aller unausweichlichen, natürlich notwendigen Dinge. An vielen Stellen der Welt gibt es solche begnadeten Stätten, die soviel erlebt haben, daß man sich dort von der Geschichte eingeholt fühlt und plötzlich vorstellen kann, was die Menschen in früheren Zeiten bewegt hat.

Unter uns fuhren Schiffe vorbei, die vielleicht exotische Hölzer oder englische Kohle nach Paris beförderten. Ein wenig von den vibrierenden Lichtreflexen auf dem Wasser geblendet, dachte ich jedoch nur an die Drakkars der Wikinger, die flußaufwärts abenteuerlich vorangeglitten waren. Ich hörte Eric sagen:

»Wie die Normannen sich gefreut haben müssen, als sie zum erstenmal ihre Schiffe in die ruhige Strömung der Seine einlenkten und die grüne Landschaft wahrnahmen!«

Mitten in der harmonischen Stimmung, die uns verband, sagte Eric sanft: »Danielle, können Sie sich vorstellen, warum ich so sehr gewünscht habe, daß Sie mit Ihren Eltern heute zu uns kommen?« Dann rasch, mir keine Zeit lassend: »Beantworten Sie bitte nicht sofort meine Frage. Wir werden später Zeit haben, miteinander zu sprechen. Ich möchte nur, daß Sie jetzt wissen, wie glücklich ich bin, daß Sie da sind.«

Im Auto sagte er:

»Ihre Augen hatten vorhin die gleiche Farbe wie das Meer.« In Honfleur spielt die Normandie mit all ihren Registern ein Verführungslied, dem sich kein Fremder entziehen kann. Wie hätte ich, die ich mich dort auf Anhieb zu Hause fühlte, dem Charme dieser Stadt nicht erliegen sollen? Zwischen den schmalen bunten Häusern der Quais Saint-Etienne und SainteCatherine, am Rand des Vieux Bassin, wo sich zwischen den Bootsmasten die Altstadt spiegelte, kam ich mir völlig ausgeliefert vor.

Warum kannst du dir ein Leben mit Eric nicht vorstellen? fragte ich mich zum erstenmal. Die sich aus meiner Antwort ergebende Vermutung erschreckte mich zutiefst. Auch wenn ich versuchen würde, Zeit zu gewinnen, irgendwann wäre ich gezwungen, Farbe zu bekennen und damit Eric weh zu tun, um so mehr vielleicht, je mehr ich ihm heute Hoffnung ließ, mich noch zu gewinnen. Ich versuchte mir einzureden, die einleitende Äußerung von Eric zu unserem nächsten Gespräch wäre nicht ernst zu nehmen, aber alles, was ich von ihm bisher kannte, war hundertprozentig und für lange Zeit gültig gewesen: sein Engagement für seine Freunde und seinen Glauben, sein Einsatz im Beruf, seine Begeisterung für Europa... Eric kannte keine halben Sachen. Plötzlich hatte ich regelrecht Angst vor dem, was auf mich zukam.

Sogar meine Familie verstärkte den Druck, dem ich mich zu entziehen versuchte. Papa, der Eric mochte, würde enttäuscht sein, und beide Mütter, ja sogar Michel! Es war wie ein Netz, das sich immer fester um mich schlang. Warum liebe ich Eric nicht? fragte ich mich fast verzweifelt. Ich habe nicht den geringsten vernünftigen Grund, ihn nicht zu lieben, und doch ist es so. Wegen seines Äußeren? Aber er sieht doch ganz gut aus..., ein anderes Mädchen wäre begeistert.

Das Mittagessen schien mir lang, weil ich bemüht war, mir nichts anmerken zu lassen. Eric, in seiner vornehmen, liebenswürdigen Art, kümmerte sich um die Weine, machte mit meiner Mutter Konversation, lachte mit Papa. Ich fühlte mich überrumpelt und hatte Angst. Am liebsten hätte ich geschrien: »Ich bin erst 18; laßt mich doch nicht erwachsen sein! Warum muß ich mich dafür oder dagegen entscheiden?«

Die Eltern sprachen davon, Kaffee auf der Terrasse zu trinken. Ob ich Lust hätte, mit Eric den Garten anzuschauen? Ich hatte Lust! Ich wollte hinaus. Am schönsten wäre es gewesen, wenn ich Eric bei der Hand genommen hätte, mit ihm durch den Garten gelaufen wäre, bis ich nicht mehr konnte, und ihm atemlos gesagt hätte: »Wollen wir nicht das Ganze vergessen?« ...So einfach durfte ich es mir aber nicht machen!

Der »Garten« (das in Frankreich übliche Bemühen, das Wort Park nicht zu gebrauchen) war riesengroß. Eigentlich hätte man von einem kleinen Wald sprechen können, dachte ich, durch die Nähe der Bäume langsam ruhiger geworden. Trotzdem wäre ich jetzt liebend gern, im Garten von Neuilly gewesen. Mein Kopf arbeitete fieberhaft. Mit welcher Begründung hätte meine Familie die herzliche Einladung nach Honfleur ablehnen können? Mit keiner! Im übrigen hätte ich es Eric gegenüber nicht verantworten können. Ihm mußten alle Chancen eingeräumt werden, sich auszusprechen, und daß er alle Trümpfe auf seiner Seite bei diesem Gespräch haben wollte, war sein gutes Recht: »Unsere« Normandie, das Meer, die Wälder, Honfleur, sein schönes Haus, meine Eltern. Er hatte wirklich eine Menge Verbündete. Der größte war zweifelsohne unsere Freundschaft..., oder etwa nicht?

»Ich mag Ihr rötliches Haar zwischen den Bäumen«, sagte Eric neben mir. »In der Sonne bekommt es fast die Farbe mancher Eichhörnchen.«

»Nett, daß Sie das sagen!« sagte ich leichthin, aber ich freute mich doch. Den Vergleich mit dem Eichhörnchen habe ich zuletzt in Bayern gehört, dachte ich, im Inntal, von einer sehr netten alten Dame... Erinnerungen fielen mir ein, auch naheliegende aus Neuilly.

Bei seinem letzten Besuch hatte Eric viel von seiner beruflichen Zukunft gesprochen, mich kameradschaftlich über meine Pläne gefragt. Daß ich studieren wollte, hatte ihn immer beunruhigt. Als meine Absicht sich konkretisierte ich hatte zum erstenmal die Universität München in Erwägung gezogen - war er regelrecht unglücklich gewesen.

»Der Abstand zwischen uns wird immer größer!« hatte Eric bemerkt.

»Unsinn!« hatte ich mich beeilt zu antworten. »Sie werden immer viel tüchtiger sein als ich, und aus Erfahrung lernen Sie vermutlich mehr, als man es an der Uni kann. Mit Ihren 21 Jahren beginnen Sie bereits eine blendende Karriere. Ist es nicht der beste Beweis dafür?«

Wir wechselten damals das Thema. Hatte Eric in Neuilly befürchtet, mich zu erschrecken, oder war er auf eine altmodische Weise der Tradition seiner Familie entsprechend der Meinung, er müsse vorher beweisen, daß es ihm ernst war, bevor er unbefangen mit mir sprach?

Auch jetzt zögerte er. Ich kannte ihn eher als jemanden, der selbstsicher sagt, was er denkt. Er tat mir leid. Am liebsten hätte ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt oder irgend etwas Lustiges gesagt, um ihn zum Lachen zu bringen, wie mit Michel, wenn er Kummer hatte.

Statt dessen entfernten wir uns schweigsam immer mehr vom Haus. Jetzt gab es keinen Weg mehr zwischen den Bäumen, dafür wunderschöne hohe Farne, wie sie in der Normandie wuchern. Plötzlich sprang wie bestellt, um die unnatürliche Spannung zwischen uns zu lösen ein Hase hinter einem Baum hervor und versteckte sich unter den Farnen. Ich lief ihm nach. Er hopste und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ich mußte herzlich lachen.

»Wie Sie sich über alles freuen können!« sagte Eric. »Es ist eine Ihrer nettesten Eigenschaften. Man hat den Eindruck, Sie vergessen alles für den Augenblick, den Sie gerade erleben. Bereits in Le Molay...«

»O ja!« scherzte ich. »Das kleine Mädchen mit den Zöpfen! Sagen Sie nicht, daß ich seitdem kaum gewachsen bin, sonst werde ich bitterböse.«

»Doch, Sie sind gewachsen, aber sehr ähnlich geblieben, spontan, verträumt, eigenwillig und verletzbar. Seit Le Molay habe ich nie aufgehört zu hoffen, daß wir uns eines Tages so treffen würden wie heute.«

»Es ist viel geschehen, inzwischen.«

»Für mich nicht, was Sie betrifft. Es mag Ihnen dumm erscheinen, aber mein Sinn für die Gleichberechtigung geht bis dahin: Was ein Mann sich von seiner Frau erhofft, das sollte er selbst bewahrheiten.«

Ich blieb sprachlos. Dieser Eric würde mich immer erstaunen.

Schon sprach er weiter:

»Ich vermute, Sie werden mir sagen, daß Sie noch zu jung sind zum Heiraten. Ist es aber nicht gerade schön, so jung wie wir sind, ein Leben ganz neu zu beginnen und alles gemeinsam zu entdecken? Wir denken über vieles ähnlich und haben gern Kontakt zu anderen Menschen. Wir würden eine Ehe führen! Danielle...«

Alles war noch schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich kam mir direkt läppisch vor, als ich erneut anfing, von meiner Absicht zu sprechen, einige Jahre zu studieren.

»Ich kann Ihren Wunsch verstehen, und ich möchte ihn respektieren«, sagte Eric, »aber ich will mir nichts vormachen. In einigen Jahren werden Sie eine andere Danielle sein als jetzt, und dann finden wir wahrscheinlich nicht mehr zueinander. Deshalb bat ich Sie, nach Honfleur zu kommen. Daß Sie schwierige Dinge wie ein Studium in Deutschland reizen, verstehe ich. Auch ich mag nach Zielen streben, die schwer zu erreichen sind, aber im Ernst warum wollen Sie sich das antun, Danielle? Mitten in einem zerstörten Land leben, auf Paris verzichten, eine neue Sprache erlernen, Ihre Freunde dadurch in Frankreich verlieren. Ich spreche nicht von mir. Sie kennen meinen Standpunkt darüber...«

»Ich weiß, Eric. In dieser Hinsicht sind Sie den meisten Franzosen gegenüber 20 Jahre voraus. Gerade das hat uns in der letzten Zeit zusammengeführt.«

»Eben! Es war vielleicht verrückt von mir; bei dem Treffen auf dem Berg Merkur in Baden-Baden hatte ich den Eindruck, wir zwei hätten gemeinsam etwas Bedeutendes begriffen, was unser Leben beeinflussen würde.«

»Es wird es auch tun, Eric. Wahrscheinlich ist es einer der Gründe, weshalb ich in Deutschland studieren möchte.« »Wollen Sie mich mit meinen eigenen Waffen schlagen?« entfuhr es Eric entmutigt. Er faßte sich schnell wieder. »Möglicherweise werde ich Sie nun mit dieser Ansicht kränken ich spreche sie trotzdem aus. Ist es nicht ein wenig egoistisch, sich so viel Zeit zu lassen, bis man aktiv im Leben steht? Gerade in unserem Land sind dringend Menschen zu überzeugen, ist ihnen zu helfen. Wie gut wir das gemeinsam könnten!«

»Ich bin erst 18, Eric, und fühle mich noch lange nicht fertig in meiner Entwicklung.«

»Ich doch auch nicht! Es wäre schlimm. Man ist nie fertig, es sei denn, man ist tot! Eine Heirat ist aber ein Anfang, vielleicht der schönste aller Anfänge!«

Oh, Gott! dachte ich. Warum ist dieser Mensch so absolut unanfechtbar in seinen Ansichten und in seinem Leben? Er will seiner zukünftigen Frau eine überaus wichtige Rolle einräumen wahrscheinlich weil seine Mutter eine Persönlichkeit ist, die er achtet und bewundert -, aber wird die Frau an seiner Seite sich neben einem solchen energiegeladenen Mann auf die Dauer behaupten können? Eric hatte mich mit seiner Ansicht über den Egoismus in der Tat unangenehm berührt. Wieso, rebellierte ich innerlich, wäre es nicht mein gutes Recht, noch einige Jahre zu lernen, und warum sollte ich deshalb der Welt zur Last fallen, weil ich mich nicht sofort binde und eine Familie gründe? Ich war am Überlegen, wie ich das klarstellen könnte ohne ihn zu verletzen. Aber schon hatte er mein Schweigen als eine Ablehnung scheinbar all seiner Äußerungen interpretiert, denn er fragte entmutigt:

»War ich sehr ungeschickt?«

Die Art, wie er plötzlich verzagt und hilflos aussah, erschütterte mich.

»Aber nein, Eric! Sie waren im Gegenteil sehr beredt, sogar ergreifend und wie immer grundehrlich..., der allerbeste meiner Freunde, mit ganz großem Abstand!«

»Nicht Siegfried?« fragte Eric zu meinem Erstaunen.

»Aber nein! Ich kenne ihn kaum. Wieso, dachten Sie...?«

»Und wie! Dieser Siegfried und seine Berge haben mir schlaflose Nächte bereitet. Es war auch mein Pech«, scherzte er, »wer kann schon gegen einen unbekannten, unsichtbaren Siegfried gewinnen? Ich dachte schon, Sie wollten deshalb nach München...«

Eric sah nun sehr jung aus.

»Dann ist noch nichts verloren!« stellte er fröhlich fest. »Danielle, glauben Sie nicht, daß ich Sie bedrängen will. Vielleicht war ich heute zu schnell. Ich hatte Angst. Ich verstehe, daß Sie Zeit brauchen zum Überlegen. Sagen Sie jetzt nur nicht »Nein« das ist das einzige, worum ich Sie bitte. In zwei Wochen werde ich Sie in Paris besuchen.«

Ich fühlte mich wie erschlagen. Alles umsonst! dachte ich. Irgendwie war ich aber maßlos erleichtert, daß ich Eric nicht zu sehr hatte verletzen müssen. Die Zeit wird uns helfen, hoffte ich.

»Es ist merkwürdig«, sagte Eric, »ich habe den Eindruck, als ob wir beide bereits zwischen Deutschland und Frankreich stünden. Diese zwei Länder scheinen mir etwas Schicksalhaftes für uns zu haben. Aber ich gebe nicht so schnell auf!« Daraufhin nahm er meine Hand, und so schritten wir zur Terrasse, wo unsere Eltern uns lächelnd und unschlüssig anschauten, nicht wissend, ob sie uns zur Verlobung gratulieren sollten.

»Nein!« sagte Eric geheimnisvoll. »Wir haben noch Zeit!«