Und es fiel ein Wort aus Stein

Auf die Brust, in der noch Leben ist.

Doch was solls: ich war dafür bereit.

Damit werd ich fertig, irgendwie.[113]

Anna Achmatowa (1939)

Als diese Verse geschrieben wurden, hatte der Terror der dreißiger Jahre auch Achmatowas Familie erreicht. Es schien zwar so, als ob der Name der Dichterin längst aus dem Gedächtnis der literarischen Öffentlichkeit getilgt wäre, aber offensichtlich fürchtete man ihre Stimme auch weiterhin. Es begannen die Einschüchterungen gegen sie und ihre nächsten Angehörigen.

Im Dezember 1933 wurde ihr Sohn Lew, einundzwanzigjähriger Student der Leningrader Universität, kurz nach seiner Immatrikulation an der Historischen Fakultät verhaftet. Neun Tage später kam er wieder frei, die Anschuldigung hatte gelautet: «antisowjetische Tätigkeit». Nach Lew Gumiljows eigenen Aussagen hatte er im Kommilitonenkreis politische Witze erzählt, wozu die gesellschaftliche Realität von Kollektivierung, Industrialisierung und Kulturrevolution hinreichend Anlässe bot.[114] Zwei Jahre danach, im Spätherbst 1935, erfolgte die zweite Verhaftung, diesmal zusammen mit seinem Stiefvater Nikolaj Punin. Nach einem Brief Achmatowas an Stalin sowie Bittgesuchen der Schriftsteller Boris Pasternak, Lidija Sejfullina, Boris Pilnjak und anderer wurden beide nach einigen Tagen wieder freigelassen. Diese Strategie der Drohung und Einschüchterung galt vor allem der Achmatowa. Man muß sich diese Vorgänge vor dem Hintergrund eines in der ganzen Gesellschaft herrschenden Klimas der Angst vor Verhaftungen und Anschuldigungen vorstellen. Das Jahr 1938 brachte schließlich für beide Männer die erneute Verhaftung. Mit Punin war Achmatowa zu dieser Zeit nicht mehr zusammen. Sie hatten sich unter dem Ansturm mißlicher Umstände auseinandergelebt. Diesmal kam Lew Gumiljow nicht so glimpflich davon. Er wurde zu fünf Jahren Lagerhaft und Zwangsarbeit im sibirischen Norilsk verurteilt. Beim Abtransport dorthin im August 1939 sah Achmatowa ihn für viele Jahre zum letztenmal. Er kam später dadurch «frei», daß er sich 1944 freiwillig an die Front meldete, wo er in einem Strafbataillon den Krieg überlebte.

Stark erschüttert wurde die Achmatowa auch durch die Ermordung des ihr seit der «Dichterzunft» nahestehenden Ossip Mandelstam im Jahre 1938. Weitere Schläge für sie waren das spurlose Verschwinden Boris Pilnjaks und der Tod Michail Bulgakows 1940.[115]

Das, was Achmatowa nun erleben mußte, kennzeichnete die allgemeine Situation der Angst und Verdächtigungen, der Bespitzelung und des Verrats in der Sowjetunion. Überall verschwanden Menschen bei Nacht und Nebel. Achmatowa lernte wie hunderttausend andere wortlos zu leiden und zu begreifen, daß Leid und Unglück jeden zu jeder Zeit, schuldlos oder schuldhaft, treffen konnten. Manchmal war sie darüber dem Wahnsinn nahe: Schon deckt der Wahnsinn meine Seele mit halbem Flügel zu / Tränkt mich mit Feuerwein / Und zieht mich in schwarze Gründe.[116] (Requiem 9, 4. Mai 1940; Übersetzung: Wolfgang Hässner).

Die folgenden Verse deuten etwas sehr Wesentliches in ihrer Entwicklung an: Nein, das bin nicht ich; jemand anders ist es, der leidet. / Denn nicht stand hielte ich. Was sich ereignet hat, / Solln schwarze Tücher bedecken, | und fort die Laternen ... Nacht.[117] (ohne Titel, 1939; Übersetzung: Peter Gosse).

Die Dichterin kam in den dreißiger Jahren der im russischen Denken tief verwurzelten Philosophie des Leidens näher. Das überraschte nicht bei ihrem bisherigen Lebenslauf und ihrer Neigung, über dieses eigene Leben intensiv zu reflektieren. Bei der jungen Achmatowa fanden sich bereits in ihrer Liebesdichtung Ansätze einer fatalistischen Leidenshaltung, freilich ohne philosophisch-ethische Tiefe. Es handelte sich um reine Momentaufnahmen von Stimmungen. Jetzt, in den dreißiger Jahren, vertiefte sich diese Philosophie des Leidens, einmal durch die unausweichlichen Begegnungen mit der Wirklichkeit, zum anderen durch Begegnungen mit den Werken Lew Tolstojs und Fjodor Dostojewskijs, auch Dantes und Shakespeares. Immer häufiger setzte sich Achmatowa mit der Bibel, insbesondere dem Alten Testament, auseinander.

Die Richtigkeit der Philosophie des Leidens, wie sie seit dem frühen Christentum immer wieder vertreten wurde, schien sich für Achmatowa in diesen Jahren als weltanschauliche Orientierung deutlicher denn je zu bestätigen. Sie war gerade fünfzig Jahre alt geworden. Ihr Lebensweg stellte sich ihr als ein einziger Leidensweg dar. Die Gefahr der Verklärung und Mystifizierung dieser Leidensvorstellungen wurde ihr allerdings ebenfalls bewußt. Freunde wie Pasternak hatten sie schon vor geraumer Zeit davor gewarnt, sich zu sehr auf diese philosophischen Positionen einzulassen.

Je gründlicher sie sich jedoch in den folgenden Jahren Fragen des menschlichen Leids zuwandte, desto überzeugender stellte sich ihr die moralische Kraft und Schlüssigkeit der von Tolstoj, Dostojewskij und anderen vertretenen Philosophie des Leidens dar. Ihr Denken erreichte zunehmend menschheitsgeschichtliche Dimensionen, und die Suche nach philosophisch-ethischer Sinnorientierung drängte Achmatowa folgerichtig zur kritischen Befragung ihres bisherigen Werkes und zu produktiven Konsequenzen. Man kann an den relativ wenigen Gedichten der unmittelbaren Vorkriegszeit und dann während des Zweiten Weltkrieges nachvollziehen, wie sich bei ihr das Mit-Leiden als menschliche und künstlerisch-produktive Haltung festigte. Mit-Leiden wird zum bewußten Einssein mit den leidenden Anderen ihrer unmittelbaren Umgebung, ihrer Stadt, ihres Landes. Diese Überzeugung machte der Dichterin in den kommenden Jahren Mut und gab ihr innere Kraft, und sie schlug sich in ihrer Themenwahl und Poetik deutlich nieder.

Im Jahre 1940 gab es für Achmatowa zunächst einmal eine eigenartige Überraschung. Auf ausdrückliche Weisung Stalins sollte ein repräsentativer Band mit Achmatowa-Gedichten gedruckt werden. Der Diktator wollte damit seiner Tochter Swetlana einen Wunsch erfüllen. Achmatowa wurde aufgefordert, umgehend mitzuwirken. Sie hatte zunächst Die Weide (Iva) als Titel für die geplante Auswahl gewünscht. Mit diesem poetischen Bild wollte sie ihre und des Landes Grundstimmung unverfänglich wiedergeben. Das wurde von der Zensur nicht akzeptiert, das Gedicht gleichen Titels aber fand Aufnahme in der Sammlung.

Die Weide

Ich aber wuchs in grüngemusterter Stille

In des Jahrhundertanfangs kühlem Kinderzimmer,

Lieb war mir keine Menschenstimme,

Verständlich, was der Wind sprach und verschwieg.

Die Nessel liebt ich und die wilden Kletten,

Am meisten meine Weide, silberblättrig.

Und dankbar, lebte sie das ganze Leben

Mit mir, wehte mit weinenden Zweigen

Mir Träume in die Schlaflosigkeiten ...

Nun, seltsam, habe ich sie überlebt.

Dort ragt der Stumpf, mit leisen Stimmen

Reden andere Weiden fremde Worte

Unter dem alten, unter unserem Himmel.

Ich schweige, schweig. Als war ein Bruder gestorben}[118]

(1940; Nachdichtung: Rainer Kirsch)

Der gewünschte Sammelband kam im Schnellverfahren zustande und enthielt eine Auswahl früherer und neuester Gedichte. Achmatowa hatte bei der Korrektur mit riskanter Eigenmächtigkeit ein paar von der Redaktion nicht genehmigte Texte hinzugefügt, was man ihr schließlich durchgehen ließ. Ihre beiden metaphorischen Titel für den Band - sie hatte außer Die Weide noch Schilfrohr (Trostnik) vorgeschlagen - wurden abgelehnt. So kam der Band mit dem poetisch nichtssagenden und unauffälligen Titel Aus sechs Büchern (Iz sesti knig) heraus. Er wurde nur im engeren Kreis des Verlagswesens verteilt und blieb ohne öffentliche Resonanz. Sein thematisches Spektrum war breit. Es schloß poetische Auseinandersetzungen mit der eigenen Schaffenskrise und Reflexionen über künstlerische Arbeit und Schriftstellerexistenz ein, elegische Liebesgedichte und An-verwandlungen an bedeutende Gestalten der Weltliteratur, außerdem mehrere Widmungsgedichte, unter anderem für Pasternak, Mandelstam und Majakowski).

Anfang April 1940 kam es zu einer weiteren Merkwürdigkeit: Im Leningrader Smolny fand erstmals wieder eine öffentliche Würdigung Wladimir Majakowskijs (1893-1930) statt, zehn Jahre nach dessen Freitod.[119] Achmatowa war zum Festakt des Schriftstellerverbandes eingeladen worden und hatte für diesen Anlaß das Majakowskij im Jahr 1913 {Majakovskijw 1913 godu) verfaßt, das kurz vorher in der Literaturzeitschrift «Stern» (Swesda) erschien. Ihr erstes Auftreten nach so vielen Jahren des Schweigens, dazu noch mit einem Text für Majakowskij, war eine Sensation, man wußte, daß kaum ein größerer ästhetischer Unterschied zwischen zwei Dichtern denkbar war als zwischen diesen beiden. Zu Lebzeiten waren sie sich menschlich nie nähergekommen. Jetzt aber hatte Achmatowa dem Dichterkollegen die spöttischen, manchmal gar höhnischen Äußerungen über ihre Person und Dichtung verziehen.

Majakowskij im Jahr 1913

Nicht dich im Ruhm kannt ich, ich erinnere

Mich an den Anfang nur, deinen stürmischen, doch

Kann sein das ist mein Recht, ich lenk die Erinnerung

Auf jene Jahre, die fern sind.

Kraftvoller schlugen die Töne, neue

Stimmen schwirrten im Vers, die jungen

Hände, nicht faul: dräuende

Gerüste richteten sie auf.

Was du berührtest, schien anders

Als es bisher war. An dessen Zerstörung

Du gingst, zerstört liegt's. In jeglichem Wort

Pulste das Urteil.

Einsamer du, selten zufrieden, du triebst

Das Schicksal voll Ungeduld, immer

Wußtest du: bald, heiter

Zogst du zum großen Kampf, frei.

Und schon, wir hörtens im Widerhall, dunipfbmusenci'

Trugst du Gedichte vor, Flut,

Zornig schielte der Regen, ungestüm

Gingst du mit der Stadt in den Streit.

Und, noch niemals gehörter, flog dein

Name, Blitz in den stickigen Saal;

Heute vom ganzen Land bewahrt,

Tönt er wie ein Signal zum Kampf.[120]

(3.-10. März 1940;

Nachdichtung: Rainer Kirsch)

Achmatowa interessierte nicht der Majakowskij im Ruhm, nicht der Verfasser des «Linken Marsches», der «Verse vom Sowjetpaß» oder des «Lenin-Poems», nicht der auf Versammlungen laut und pathetisch Zitierte. Auch der höhnisch-satirische Ton seiner antikapitalistischen Amerika- und Deutschland-Gedichte war nicht nach Achmatowas Geschmack, und die Dichtung des nachrevolutionären Majakowskij fand Achmatowas Zustimmung nur selten. Ihr Widmungsgedicht erinnerte vielmehr an den energiegeladenen Zwanzigjährigen, den sie 1913 im Kabarett «Der Streunende Hund» erlebt hatte. Diesen frühen, streitbaren und manchmal chaotisch Veränderungen fordernden Majakowskij hob sie 1940 hervor und hielt sein Bild den Versammelten entgegen, Blitz in den stickigen Saal! Ihr Schlußvers erscheint aus dem Ganzen des Gedichts und der Situation Achmatowas als Provokation. War er, der wirkliche Majakowskij, nicht eher vergessen als vom ganzen Leben bewahrt? Welches Signal zum Kampf sollte er sein?

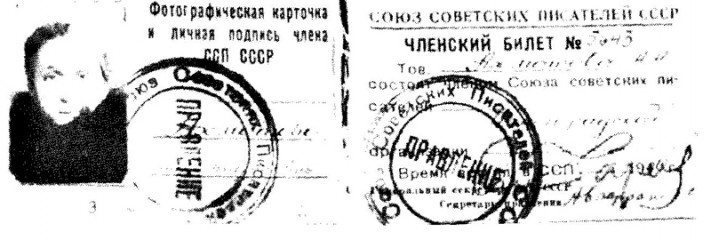

Gedichtband und Majakowskij-Ehrung bekundeten, daß die Achmatowa wieder Zutritt zum literarischen Leben haben sollte, aus welchen Erwägungen auch immer. Auch ihre Wiederaufnahme in den Sowjetischen Schriftstellerverband war erfolgt, was Voraussetzung war, gedruckt zu werden und andere materielle Vergünstigungen (Rente, Wochenendhaus, Urlaubsaufenthalte) in Anspruch zu nehmen. Ihre Rente wurde erhöht, eine einmalige finanzielle Unterstützung gewährt. Das Foto auf ihrem Mitgliedsausweis zeigt die einundfünfzigjährige Achmatowa mit streng nach hinten gekämmtem Haar und traurigen, wie kranken Augen. Schriftstellerkollegen nannten die Wiederaufnahme eine gespenstische Farce. Die langen, überschwenglichen Reden der Sekretäre des Verbandes sollten darüber hinwegtäuschen, was man der berühmten Dichterin in den letzten Jahren angetan hatte. Sie war ohne Begründung in die Gemeinschaft der Sowjetschriftsteller zurückgekehrt, so, als wäre nichts geschehen!

In den folgenden Monaten gaben sich Redakteure, Verleger und Reporter bei Achmatowa die Klinke in die Hand und verlangten neue Gedichte. Sie konnte die plötzliche Wende nur schwer verkraften. Sie blieb mißtrauisch, ohne sich aber der Öffentlichkeit zu entziehen. Aus diesem Jahr sind zahlreiche Leseabende in Leningrad und Moskau bezeugt.

Ihr Sohn aber verblieb weiter im Lager, auf die vielen Bittgesuche von Freunden wurde nicht reagiert. Achmatowa hatte mehr denn je das Gefühl ständiger Überwachung. Nicht erst aus einem Manuskript ihrer Freundin Lidija Tschukowskaja wußte sie vieles über den Terror im Land, vor allem gegen Künstler und Wissenschaftler. Tschukowskaja hatte ihr die Erzählung «Sofja Petrowna» vorgelesen. In dieser feinfühligen und kunstverständigen Frau, die wie sie hart vom Terror getroffen war, hatte Achmatowa auch jetzt eine große menschliche Stütze. In kürzesten Abständen besuchte Tschukowskaja sie, man rezitierte ihre und fremde Gedichte, tauschte sich über Sympathien und Antipathien auf literarischem Gebiet aus. Ganz frühe Gedichte Achmatowas wurden in sentimentalen Stunden auswendig gesprochen, was beide perfekt beherrschten. Einer dieser schönen, ganz frühen und in Anthologien selten veröffentlichten Texte sei hier eingefügt:

Der schwarze Gartenweg am Meer

Glänzt unterm Licht der gelben Laternen.

Ich bin ganz ruhig. Nur soll man nicht

Von ihm mir sprechen.

Du bist mein Freund, bist sanft und treu,

wir werden gehn, uns küssen, altern ...

Und leichte Monde überfliegen uns

Wie Schneekristalle.[121]

(ohne Titel, 1914; Nachdichtung: Sarah Kirsch)

>Aus sechs Büchern< enthielt noch keine künstlerischen Reaktionen auf die Kriegsereignisse in Europa seit 1939. Daß die Achmatowa mit Sorge und Angst wahrnahm, was im Westen vor sich ging, zeigen mehrere Antikriegstexte, die später als Zyklus Das Jahr 1940 erschienen sind. Im Spätherbst 1940 reagierte die Dichterin zum erstenmal - und zwar auf die deutschen Aggressionen in Frankreich und Dänemark sowie auf die Bombardierungen englischer Städte. Zu anderen Kriegsereignissen dieser Jahre sind bisher keine Texte von ihr bekannt geworden.

Am 14. Juni 1940 war Paris der deutschen Wehrmacht in die Hände gefallen. Der Schmerz darüber ließ Achmatowa nicht los. In ihrer Vorstellung überstürzten sich grausige Bilder vom Untergang der geliebten Stadt. Mit der Invasion der Deutschen sah Achmatowa das Ende einer Epoche gekommen. Genauere Untersuchungen über Achmatowas generelles Verhältnis zu Deutschland, zur deutschen Literatur und Kunst liegen bisher nicht vor. Lediglich Lew Kopelew schrieb in einem Beitrag 1988: «Von Deutschland wußte sie weniger als Marina Zwetajewa und Boris Pasternak. Doch Bach und Goethe, E. T. A. Hoffmann und Kafka gehörten unabdingbar zu ihrer Welt. Faust-Gestalt und faustische Motive erscheinen in ihrem letzten großen Werk <Poem ohne Held>.»[122] Sofort nachdem sie das folgende Gedicht geschrieben hatte, las sie es ihrer Vertrauten Tschukowskaja vor:

Wird eine Epoche beerdigt,

Tönt kein Psalm übers Grab. Brennesseln, Disteln

Werden den Hügel verziern.

Den Totengräbern im Zwielicht

Gehts von der Hand. Und es eilt.

Mein Gott, wie die Stille wächst.

Man hört die Zeit vergehn.

Später schwemmts die Versenkte

Hoch wie eine Leiche im Fluß,

Der Sohn will sie nicht erkennen,

Der Enkel wendet sich ab.

Die Köpfe neigen sich tiefer,

Der Mond wie ein Pendel geht.

Und eine solche Stille

Liegt über Paris,

da es stirbt.[123]

(ohne Titel, August 1940; Nachdichtung: Sarah Kirsch)

Mit diesem Bild des Grauens und der unheimlichen Stille prophezeite Achmatowa den Untergang der europäischen Kultur, für die ihr Paris als Sinnbild galt. Der Dichterin erschien es künstlerisch überflüssig, die Schuldigen mit Namen zu nennen, zumal es in ihren Überlegungen generell die Diktaturen waren, die die Kontinuität der europäischen Kulturentwicklung - in Rußland wie in Deutschland und anderswo - zu unterbrechen suchten. Mit welchen Ansprüchen und Parolen zur Erneuerung der Gesellschaft das auch immer begründet werden mochte, Achmatowa lehnte solche Konzepte prinzipiell ab.

Als der Luftkrieg gegen die englische Bevölkerung begann, widmete Achmatowa auch den Londonern ein bewegendes Gedicht: Nur nicht, was geschieht, nicht das, nicht das, wehrte sie ab. Dies zu lesen, fehlt uns die Kraft. Für die Dichterin, die eine leidenschaftliche Verehrerin der Shakespearschen Kunst war, schrieb jetzt die Zeit mit leidenschaftsloser Hand Shakespeares vierundzwanzigstes Drama, das an Schrecknissen Hamlet, Cäsar, Romeo und Julia oder Macbeth übertreffen werde. Im Zyklus >Das Jahr 1940< findet man weitere Antikriegsgedichte der Achmatowa, ausgelöst von konkreten Kriegsereignissen in der Normandie und in Dänemark. Sie setzten die begonnene Prophetie fort: Ich betret' die verlassenen Häuser / Einst jemandes warmes Nest/Still ists, nur weiße Schatten / Überfremde Spiegel huschen. / Was ist das im Nebel dort - Dänemark? / Die Normandie? Oder hier das / Wo ich selbst war früher / Sinds die längst vergessnen Minuten, neu?[124] (ohne Titel, 1940; Übersetzung: Wolfgang Hässner) Diese Antikriegsverse gehören ganz einer neuen, im Leid gereiften Achmatowa an. Sie sind anders als die Masse der damaligen Texte dieses Genres in der sowjetischen Literatur, frei von vordergründiger Anklage und von Eifer, gefaßt, zugleich ohne Hoffnung und Verheißung. Und doch, es ist eigenartig: man kann diese Verse nicht als Ausdruck pessimistischer Endzeitstimmung auffassen. Was Achmatowa zu Bildern geformt hat, ist Warnung, drohend fast, im Ton alttestamentarischer Ermahnungen, kein Jammer, trotz unsäglicher Aussichtslosigkeit. Tschukowskaja meinte dazu, Achmatowa habe sich damals in einem als Begräbnis der Zivilisation empfundenen Zustand befunden und in dieser Zeit Scherben zu Dichtung geschmolzen. In dieses ungewöhnlich schöpferische Jahr fällt auch der Beginn der Arbeit an ihrem großen, von einigen Literaturwissenschaftlern als ihr Hauptwerk bezeichneten >Poem ohne Held<, das erst gegen Ende ihres Lebens vollendet werden sollte und dem unser übernächstes Kapitel gewidmet ist. In diesem Jahr noch konnte sie aber die Erstfassung eines anderen Werkes zumindest gedanklich abschließen, des Poems >Requie< (Rekviem).[125] Es existierte jahrelang nur in Achmatowas Gedächtnis, ständig ergänzt, in Teilen verworfen, wieder neu geformt. Der Grund dafür war die thematische Brisanz dieses Textes. Das Requiem ist ihrem Sohn Lew gewidmet, zugleich war es aber ausgewiesen als Klage und Anklage im Namen all derer, die unter dem Stalin-Terror gelitten haben: Ich war damals bei meinem Volk / Dort, wo es war, zum Unglück, war ich.[126] Einer Frau, die wie sie in der Schlange vor dem Gefängnis wartete und fragte, ob sie das alles beschreiben könne, hatte Achmatowa zugeflüstert: Ich kann [127]

Achmatowa verstand ihr Requiem nicht als künstlerisch durchkomponiertes, abgeschlossenes Werk im traditionellen Sinne. Sie ließ schon durch die Datierung jedes Textabschnitts den mehrjährigen Entstehungsprozeß des Ganzen und damit den Prozeßcharakter des Werkes sichtbar werden. So tragen die Textteile der heutigen Requiem-Ausgaben die Jahreszahlen 1935/1939/1940/1940-43/1957 und 1961.

Weitere formale Besonderheiten fallen ins Auge: Jeder Teiltext ist mit seinem Entstehungsort versehen (zum Beispiel: zwischen Leningrad und Taschkent; in Usbekistan); jeder Text hat seinen eigenen Titel (zum Beispiel: Widmung/Das Urteil/Zum Tod/Kreuzigung); unterschiedliche Strophenformen (vom Distichon bis zum lyrischen Großblock) wechseln miteinander; schließlich finden sich verschiedene Reimarten und auch der Wechsel von Prosa und gebundener Sprache. Diese scheinbar ungeordnete Vielfalt hat eine bestimmte Textfunktion: sie soll, ohne im Text verbalisiert worden zu sein, die Allgemeingültigkeit des gesamten Textes anzeigen; dies um so mehr - sozusagen in einer Spannung dazu - als alle Aussagen des Textes konsequent an das individuelle Leben der Achmatowa und ihrer Angehörigen gebunden sind, ihr Lebens- und Schicksalsweg sich aber in Tausenden von Biographien anderer Menschen vergleichbar wiederfindet. Erst so war sich Achmatowa sicher, daß es Sinn hat, in einem Poem ihren eigenen tragischen Weg in der Sowjetunion Schritt um Schritt offenzulegen.

Anna Achmatowa schafft erschütternde Bilder, die meistens religiösen Traditionen folgen (Kreuzigung/Beweinung). - Gestalten, Symbole und Szenen erzeugen eine Atmosphäre des Tragischen und der bleiernen Schwere; sie zeugen von der Verlorenheit der Menschen auf der einen Seite und der unerbittlichen Härte und eisigen Kälte der Macht auf der anderen - einer Macht, gegen die der einzelne weiter nichts vermag, als sich in seiner Würde nicht aufzugeben.

Das Requiem ist erstmals 1963 in einer nichtautorisierten russischen Fassung in München erschienen, in der Sowjetunion beziehungsweise in Rußland erst 1989; deutsche Fassungen liegen von Ludolf Müller (München, 1982), von Heinz Czechowski (Berlin, 1987) und Rosemarie Düring (Berlin, 1988) vor. Die folgenden Auszüge mögen einen annähernden Eindruck von der Grundstimmung dieses Werkes vermitteln.[128]

In einem der frühesten Teile des Requiems war bereits dessen weiter, ganz Rußland in seiner geographischen wie historischen Dimension einschließende Rahmen gefunden worden: Und, vor Leid von Sinnen, / Gingen die Trupps der Verurteilten, / Dampfpfeifen schrillten / ihr kurzes Trennungslied. / Todessterne standen am Himmel, / Die unschuldige Rus [129] krampfte zusammen / Unter blutigen Stiefeln / Und eisernen Wagenreifen.[130] (1935; Übersetzung: Wolfgang Hässner).

Stumm leidet das lyrische Ich mit all den anderen Frauen:

Früher Morgen war's, als sie dich holten. / Die Kinder weinten vor Schreck. / Ich folgte dir wie einem Toten. / Die Kerze zerfloß im Eck. / Eiskalt deine Lippen, die blauen, / Schweiß des Todes auf deinem Gesicht. / Wie einst die Strelitzenfrauen / Werd' ich heulen beim Blutgericht.[131] (1935; Übersetzung: Ludolf Müller)

Im Angesicht des unmittelbar erlebten Schmerzes fleht das lyrische Ich: Mein Mann im Grab, mein Sohn in Haft, / Ich bitt euch, betet für mich.[132] (Einzug 2) Aber wer sollte die barmherzige Menge sein? Bald ist Selbstanklage zu hören. Sie betrifft die sorglose Existenz in jungen Jahren, freilich in reiferer Diktion als in den frühen Liebesgedichten. Die Dimension ihrer Klage ist verändert, aber die naiv-abergläubischen Hoffnungen von ehedem klingen noch immer an: Dir, Spötterin, / Favoritin bei allen Freunden. / Dir sorglosen Sünderin aus Zarskoje, / Sollt man es zeigen, was dir geschieht: - / Wie du als Dreihundertste stehen wirst / Unter den Kreuzen mit deinem Päckchen, / In Tränen heiß / Am Neujahrsmorgen das Eis zu schmelzen.[133] (1939; Übersetzung: Wolfgang Hässner)

Im Hoffen auf ein gutes Ende löst sich ihr Kummer manchmal, Bilder von der plötzlichen Rückkehr des Sohnes suchen sie heim. Zugleich hört man sie schreien, man sieht sie erniedrigt zu Füßen des Henkers, der Wahnsinn fällt über sie her vom endlosen Warten in den Schlangen:

Und nichts erlaubt des Wahnsinns Sieg / Mit mir zu nehmen, da ich gehe [...]/ Des Sohnes furchtbare Augen nicht - / Den ersten Tag des Unheils nicht, / Nicht jene Wiedersehensstunde [...][134] (4. Mai 1940; Übersetzung: Heinz Czechowski)

Schließlich, erst zaghaft, dann immer entschiedener, hört man eine starke Stimme, die sich aus dem allgemeinen Chor zu lösen vermag:

Ich klag nicht für mich allein,

Ich klag für alle, die da standen mit mir,

In grausiger Kälte, in der Sonnenglut des Juli,

Unter der blindgewordenen roten Mauer.[135]

(Epilog I, 1940; Übersetzung: Wolfgang Hässner)

Alle Opfer möchte sie namentlich aufrufen. Die um den Sohn leidende Mutter, nicht der Sohn, steht im Mittelpunkt. Das lyrische Ich offenbart sich als die Dichterin Achmatowa, meint aber «alle leidenden Mütter und Frauen, meint Rußland und geht schließlich in das Bild der Muttergottes ein; diese letzte Verwandlung bildet den Kulminationspunkt des Poems».[136] Anklage im Namen von Millionen Opfern wird erhoben. Sollte man, sagt die Dichterin, in diesem Land ihr eines Tages ein Denkmal setzen wollen, dann nur unter einer Bedingung: nicht dort am Meer, in Zarskoje Selo, sondern hier, wo ich dreihundert Stunden gewartet hab und wo sich kein Riegel auftat.[137](Epilog II, März 1940; Übersetzung: Wolfgang Hässner)

Allein schon thematisch, als erschütternde Anklage einer Mutter gegen ein erbarmungsloses System, gebührt dem Requiem von Achmatowa ein besonderer Platz in der russischen und europäischen Gegenwartsliteratur. Und literaturgeschichtlich ist es darüber hinaus eine originelle Variante, die die russische Poemtradition bereichert: ihr Poem zeigt, wie individuelles Schicksal in einem qualvollen Prozeß übergeht in Leiden mit und in der Gemeinschaft, in Mit-Leiden und Einander-Beistehen.

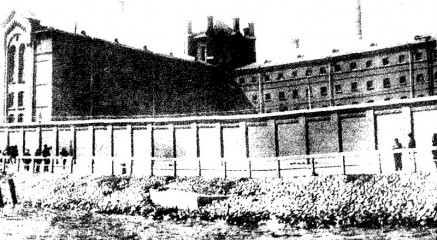

Die Schreckensnachricht vom Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion erreichte Anna Achmatowa in ihrer Heimatstadt Leningrad. Hier war der Krieg gleich in den ersten Tagen in ihrer unmittelbaren Nähe. Zum zweitenmal mußte sie einen Krieg erleben, dieses Mal aber viel direkter. Sie wußte wie die Mehrheit ihrer Landsleute, daß es ums Ganze ging. Für das faschistische Deutschland stand die Beseitigung der Sowjetunion, ihre Kolonisierung und Tilgung von der Landkarte auf der Tagesordnung. Achmatowa sah Rußland vom Untergang bedroht. Ihre Gefühle und Mutmaßungen wurden bald durch die Wirklichkeit des Krieges und die Erfahrungen mit dem Feind bekräftigt. Die Leningrader Bevölkerung war durch eine erbarmungslose Blockade besonders hart betroffen. «Kein Surrealist hätte sich etwas ausdenken können, was dem damaligen Leningrad gleichgekommen wäre», heißt es in einem Erinnerungsbuch über Achmatowa.[138]

Achmatowa lebte ab September 1941 aber nicht mehr in der Stadt. Verschiedene Quellen berichten, daß sie sich trotz ihrer Ungeschicktheit in praktischen Dingen sofort zur Verfügung gestellt habe. Sie soll Sandsäcke genäht und gefüllt, sogar Luftschutzdienst geleistet haben. Innerlich war sie zu jeder Art Hilfe bereit. Aber es kam anders. Zusammen mit fast allen Kindern der Stadt wurden auch Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller als «wertvolles Volksgut» aus der Stadt evakuiert. Achmatowa hat ihr Unbehagen gegen diese Maßnahme, zumindest was ihre Person betraf, nicht verschwiegen. Sie wollte in der Zeit der Not bei ihren Landsleuten in der Stadt bleiben. Das wurde ihr verwehrt. Ihr Unbehagen war nicht nur ehrenwert und Ausdruck eines spontanen, emotionalen Patriotismus, zu dessen Gunsten sie politische Aversionen zurückzustellen bereit war, es zeugte auch von ihrem klaren Blick für die Hintergründe dieser offiziell als humanitär deklarierten Evakuierung von Intellektuellen. Wieso, fragte sich Achmatowa, sollten ausgerechnet Schriftsteller zu den besonders zu Schützenden - wie Kinder, Frauen und Alte - gehören? Ihren Unwillen hat sie nicht ausdrücklich in Texten formuliert; heute steht jedoch fest, daß im Falle Achmatowas eher Mißtrauen und Voreingenommenheit gegenüber ihrer patriotischen Haltung oder gar Angst vor mutmaßlicher Kollaboration mit dem Feind die tatsächlichen Hintergründe für die Zwangsevakuierung nach Mittelasien abgegeben haben.

Bevor Achmatowa den Weg in die Evakuierung antrat, hielt sie noch eine kurze Radioansprache: Die Stadt Peters, Lenins, Puschkins, Dostojewskijs und Bloks, die Stadt großer Kultur und Arbeit werde vom Feind mit dem Untergang bedroht. Sie, Achmatowa, erstarre bei dem Gedanken, daß ihre Stadt zertreten werden solle. Ihr ganzes Leben sei mit Leningrad verbunden, hier sei sie Dichterin geworden, ihre Dichtung erhalte von hier ihren Atem. Es sei ihr unerschütterlicher Glaube, daß Leningrad niemals faschistisch werden wird. Gewähr dafür böten die mutigen, tapferen Frauen; vor ihnen wolle sie ihr Versprechen der Treue, des Mutes und der Standhaftigkeit ablegen. Sie ging in ihrem Appell davon aus, daß der Hitlerfaschismus in der russischen Kultur samt und sonders «jüdisch-bolschewistisches Untermenschentum» erblickte, das es zu vernichten gelte.[139]

Über mehrere Zwischenaufenthalte vollzog sich im Herbst 1941 für Achmatowa eine endlos lange Reise nach Mittelasien. Sie gelangte über Moskau, die tatarische Provinzstadt Tschistopol, Kasan und Nowosibirsk schließlich am 9. November 1941 in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Auf der beschwerlichen Reise haben ihr Schriftstellerkollegen wie Samuel Marschak [140] und immer auch die Tschukowskaja, die mit ihren Kindern unterwegs war, beigestanden. Es wurde die weiteste Reise ihres Lebens. Zum erstenmal kam sie mit der kulturellen und ästhetischen Welt des Orients unmittelbar in Berührung. Taschkent besaß damals noch ganz sein mittelalterliches Aussehen, geprägt von den gigantischen Ruinen islamischer Moscheen, Minarette und Festungsanlagen, von Basaren und Teestuben. Achmatowa war benommen von den exotischen Farben, Klängen und Geräuschen, von der fremden Sprache ringsum und der gleißenden Sonne. Zum Glück gab es unter den vielen Evakuierten einige Freunde und Bekannte. Die Umstellung auf ihre neue Lebenssituation fiel Achmatowa unsäglich schwer. Eine Zeitlang wohnte sie in einem Hotel, wo auch viele ausländische Exilierte nach ihrer Evakuierung aus Moskau untergebracht waren. Später nahm Lidija Tschukowskaja sie bei sich auf, sah sie doch, daß Achmatowa allein nicht gut zurechtkam.

Drei Jahre dauerte das Taschkenter Exil. Es waren für Achmatowa Jahre schwerer seelischer Belastungen. Wohl schrieb sie neue Gedichte, konzipierte Dramen und ein Poem. Vieles interessierte sie an ihrer usbekischen Umgebung, aber die Kriegsnachrichten, die Trennung von ihrer Stadt und die Angst vor neuen Repressalien ließen sie nicht zur Ruhe kommen. Abgesehen davon, daß sie die Mutter eines politischen Strafgefangenen war, stand sie selbst unter dem ständigen Druck, eine verdächtige Person zu sein. Dieses Gefühl wog in der Kriegszeit besonders schwer. Nichts was auch nur die Spur einer Verdächtigung hätte begünden können, fixierte sie m Taschkent schriftlich. Nur die Tschukowskaja war ihre Mitwisserin, wenn sie etwas Neues geschrieben hatte.

Eine bestimmte Linie ihres Taschkenter Schaffens bilden Gedichte über den Krieg, die in der Regel sofort in Zeitungen erschienen. Später hat sie die Dichterin in den beiden Zyklen Kriegswind (Veter vojny)[141] und Mond im Zenit (Luna v zenite) zusammengefaßt. Einige Literaturwissenschaftler waren geneigt, diese Gedichte abzuwerten, meinten sie doch in Stil, Bildsprache und Ton ein Einschwenken der Autorin auf die von der Partei favorisierte Art von Kriegsliteratur zu erkennen. Andere apostrophierten sie als Ausdruck der endlich auch von der Achmatowa vollzogenen «Einheit mit dem Volk». Texte wie Schwur, Tapferkeit und andere zeigen aber unseres Erachtens überhaupt keine Neuerungen in Achmatowas lyrischem Sprechen, weder thematische noch formale. Es gibt in ihnen kein übersteigertes nationalistisches Pathos, keine Haßtiraden auf den Feind, keine sentimentalen Töne über Heldentum und Soldaten. In dem Gedicht Schwur heißt es gefaßt und geradezu kalt: Die heut ihren Liebsten in den Krieg schickt, / Mag ihren Schmerz in Kraft umschmelzen. / Wir [...] neigen uns vor unseren Söhnen [...] Und schwören: keiner wird uns in die Knechtschaft zwingen![142] (1941; Übersetzung: Wolfgang Hässner). Der in den Kriegsjahren am häufigsten zitierte Text Tapferkeit ist eher maßvoll in seinem Patriotismus, mit dem Achmatowa unter ihren Schriftstellerkollegen nicht allein stand: Wir wissen, was auf der Waage liegt/ Und was heute geschieht. / Unsere Uhr schlug die Stunde der Tapferkeit, / Sie verläßt uns nicht, wir nicht sie. /[...] Und dich behüten wir, russische Rede, / Großes russisches Wort. / Und tragen dich, den Enkeln frei und rein bewahrt, / Und retten dich vor der Gefangenschaft, /Auf immer.[143] (23. Februar 1942; Nachdichtung: Rainer Kirsch).

Ihre Antikriegsgedichte haben fast immer mit dem fernen, leidenden Leningrad zu tun. In Kriegswind fragt sie: Die Vögel des Tods im Zenit. / Wo kommt, Leningrad, der dir hilft? / Sie muß aber resignierend feststellen: Doch der Himmel versteint, gnadenlos. / Aus den Fenstern blickt ER: Der Tod.[144] Das hatte sie schon am 28. September 1941, im Flugzeug von Leningrad nach Moskau geschrieben. (Nachdichtung: Rainer Kirsch).

Das tödlich bedrohte Leningrad wird ihr zum unerträglichen Schmerz, wenn sie sich die Kinder vorstellt, die dort hungern und elternlos umherirren - Petersburger Waisen - / Meine Kleinen ihr! / Schwer atmet sichs unter der Erde, / Der Schmerz in der Schläfe glimmt- /Im Bombenhagel höre/ Ich eine Kinderstimme.[145] (ohne Titel, 1942; Nachdichtung: Rainer Kirsch). Tschukowskaja hat in ihren Erinnerungen über Anna Achmatowa geschrieben: «Mit einem Kind auf dem Arm nahm sie sofort das Aussehen einer Mutter-gottes-Statue an, nicht vom Gesicht her, sondern von der ganzen Haltung, durch ihre schlichte und trauervolle Größe.» Das folgende Gedicht spielt auf eine tatsächliche Beziehung der Achmatowa zu einem Leningrader Jungen an, von dem sie 1942 nicht wußte, ob er noch lebte oder wohin man ihn evakuiert hatte. Sie erinnert: Klopf an mit den Fäustchen - ich öffne. / Immer ja öffnete ich, / Ich bin hinterm sehr hohen Berge, / Hinter Gluthitze, Wind und Steppe, /Aber ich lasse dich nicht...//.../ Bring ein Zweiglein vom Ahorn, dem schönen, / Oder bring frisch grüne Gräser, / Wie im März im vorigen Jahr. / Du bring eine Handvoll eiskaltes / Klares Newa-Wasser nur, / Und von deinem Köpfchen wasch ich die blutige Spur. Ihre bitteren Worte trugen die Widmung: Zum Gedenken an meinen Nachbarn, den Leningrader Jungen Walja Smirnow.[146] (ohne Titel, 23. April 1942; Nachdichtung: Rainer Kirsch).

In einem weiteren Text von 1942 rechtfertigt sich die Dichterin für ihr geborgenes Dasein im kriegssicheren Taschkent, wo es Brot gibt und niemand frieren muß, wo nachts keine Sirenen heulen: Ihr aber, Freunde, letztes Aufgebot! / Mir blieb das Leben, damit ich Euch bewein. / Und nicht als trauernder Baum still überm Tod - / Sondern um Eure Namen in die Welt zu schrein. [...] Und wieder gehn in Reih und Glied die Leningrader, / Lebende, Tote im Rauch: Der Ruhm kennt keine Toten.[147] (ohne Titel, 1942; Nachdichtung: Rainer Kirsch)

Immer wieder versucht die Dichterin, das in ihrem Gedächtnis verschwimmende Bild ihrer Heimatstadt zu fixieren. Das gelingt ihr am besten da, wo Geschichtliches imaginiert wird, und das ist fast immer von ihr selbst erlebte Geschichte; doch auch die literarisch vermittelte wird für sie lebendig. Einmal wird eine zarte Marmorstatue im Stadtpark ihr zum Gegenüber, es ist eine Symbolisierung der Nacht (Nox) und Achmatowa nimmt den Vorgang von deren Eingebung zum poetischen Anlaß (alle wertvollen Skulpturen und Denkmäler wurden während der Blockade durch Eingrabung geschützt). Nox, meine Liebe! / Im Sternschleier, du, / Im Trauermohn, mit der schlaflosen Eule ...,/ Mein Töchterchen! / Wie haben wir dich mit irischer Gartenerde zugedeckt. / Leer sind des Dionysos' Becher jetzt, Verweint der Liebe Blick. /Am Himmel unserer Stadt - / Deine grausigen Schwestern.[148] (Nox, 1942; Übersetzung: Wolfgang Hässner)

Ein enger innerer Zusammenhang zwischen diesen Antikriegsgedichten und ihrem Zyklus Nördliche Elegien (Severnye elegi)[149] ist Ausdruck für den Übergang zwischen Taschkent und Leningrad, der von ihr lange vor ihrer tatsächlichen Rückkehr vollzogen wurde, von den insgesamt sechs Elegien wurden die erste und zweite zu großen Teilen noch in Taschkent verfaßt. In der ersten klingen Details des Petersburger Lebens im 19. Jahrhundert an. Sie bedürfen zu ihrer Entschlüsselung einiger literatur- und kulturgeschichtlicher Kenntnisse. Zeitweise hieß die erste Elegie Das Rußland Dostojewskis, in ihr werden zeitcharakteristische Details wie Roulette, Plüschsesse, Spiegel in Nußbaumrahmen, Frauenschönheiten wie Anna Karenina mit Dostojewskijs tragischem Schicksal konfrontiert. Dostojewskij tritt als Sträfling von Omsk auf, der alles verstanden hat und über allem sein Kreuz schlägt. Er schwebt gespenstisch über allem, seine Feder kreischt. Viele Verse sind der unheimlichen Situation auf dem Semjonow-Platz gewidmet, wohin der Dichter 1849 zur Scheinhinrichtung geführt worden war. Vertieft man sich in die Details und die Stimmung der Elegie, wird hier der Versuch einer poetischen Anverwandlung der Dichterin an Dostojewskij erkennbar.

Es geht dabei nicht um eine Unbescheidenheit Achmatowas, eher darum, daß sie in Fragen von Geist und Macht, in der Bedrohtheit des Lebens und Schaffens vergleichbare Situationen in ihrem und in Dostojewskis Schicksal sah. In dieser Elegie erscheint Leningrad wie eine kostbare Lithographie der Stadt Petersburg aus den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts.

Im Jahre 1955 fügte Achmatowa in den Zyklus eine zweite Elegie ein, die das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts unter die Lupe nimmt. Die Dichterin verwirft den nostalgisch geprägten Mythos vom «Silbernen Jahrzehnt». Und - es gab keine rosarote Kindheit für sie, keine schöne Frühlingszeit mit Spielzeug und guten Tanten. Von Anfang an habe sie ihre späteren «Verbrechen» alle vorgeahnt und den ewigen Widerspruch zu ihrer Umwelt. Früh schon war ihr bewußt, daß sie eine Verfemte sein würde, eine Mißverstandene. Je mehr später Lob und Anerkennung gekommen seien, desto schrecklicher sei ihr Leben geworden. Gefängnis, Grab und Irrenhaus - das seien die Orte, wo sie hingehöre. Aber die Folter des Glücks habe gedauert. Bemerkenswert in diesem Resümee ist ihr gedankliches Spiel mit der mythologischen Figur der Proserpina (Persephone). An dieser Frauenfigur interessierte sie in erster Linie die Doppelgesic tigkeit, die ihr schon bei früherer Ovid-Lektüre ins Auge gefallen war. An Proserpina reizte sie gerade die Widersprüchlichkeit. Sie sah sie als tragische Gestalt, als die Geraubte, Entrissene, aber auch als die schöne, leichtfertige Teufelin, als Luzifers Frau, halb zur Ober-, halb zur Unterwelt gehörend.

In zwei weiteren, ebenfalls in Taschkent entstandenen Elegien dieses Zyklus bewertet sie ihre Ehejahre mit Punin aus ironischer Distanz wie auch alles im Leben überhaupt Versäumte: Oh, wieviel Stücke habe ich versäumt, / Und immer hob sich ohne mich der Vorhang. / Und fiel herab. Wie vielen meiner Freunde / Bin ich in meinem Leben nie begegnet / Und wieviel Städte hätten mich zu Tränen Gerührt im Weichbild ihrer Silhouetten.[150] {Dritte Elegie, 2. September 1945; Nachdichtung: Uwe Grüning)

Die vierte, schon in Leningrad nach Achmatowas Rückkehr entstandene Elegie nannte Tschukowskaja das hoffnungsloseste Gedicht der gesamten russischen Literatur:

Die Zeugen dessen, was geschah, sind tot,

Und niemand tauscht mit uns Erinnerungen

Und weint mit uns. Die Schatten gehn und schwinden.

Nicht dürfen wie sie bitten umzukehren,

Denn furchtbar traf uns, kehrten sie zurück.

Einmal erwachen wir, und wir erkennen,

Daß wir den Weg dorthin vergessen haben,

Und laufen, atemlos vor Scham und Zorn,

Zu jenem Haus, - doch wie so oft im Traum -

Ist alles anders: Menschen, Dinge, Mauern.

Und niemand kennt und liebt uns - wir sind Fremde

Am fremden Ort. [...]

Und dann erst kommt das Bitterste: wir sehen,

Daß wir in unsres Lebens Grenzen nicht

Jene Vergangenheit zu halten wußten [...][151]

(Vierte Elegie, 5. Februar 1945; Nachdichtung: Uwe Grüning)