1. Die Motivation

»Am besten ists immer, sich durch eine gute Ökonomie so viel als möglich unabhängig zu machen. Wenn nur der Verdienst mit den Mährchen nicht stockt.«

Dies schrieb Caroline von Beulwitz in einem Brief an ihre Schwester Lotte (Rudolstadt, Anfang Oktober 1792; Fielitz III, 69). Unabhängigkeit, gesichert durch eigenen Verdienst, war ihr Ziel, das sie mit ihrer Schriftstellerei nicht ohne berechtigte Hoffnungen zu erreichen suchte. Das literarische Talent, ihre Fähigkeit, mit Sprache umzugehen und Erlebtes in Worten zu vermitteln, schlummerte so lange, bis der Wunsch nach Unabhängigkeit sie aufweckte. Von Kindheit an literarisch und sprachlich gebildet, nutzte sie wie die anderen Frauen ihre Fertigkeiten, sobald es nötig geworden war (vgl. Touaillon). Dorthea Veit schrieb an ihren Berliner Freund Schleiermacher:

»Wolle mich nur das Glück begünstigen, daß ich noch einige Jahre lang meinen Freund [Friedrich Schlegel, mit dem sie zusammenlebte] unterstützen könnte! [. . .]. Was ich thun kann, liegt in diesen Gränzen: ihm Ruhe schaffen und selbst in Demuth als Handwerkerin Brod schaffen, bis er es kann. Und dazu bin ich redlich entschlossen -« (Jena, 14. 2. 1800; Raich I, 31).

Dorothea griff in dem Moment zur Feder, als es um die gemeinsamen Finanzen so schlecht stand, daß etwas geschehen mußte. Heute können wir allerdings schwer verstehen, daß Dorothea unter Friedrich Schlegels Namen publizierte. Hatte sie nicht die ganze Arbeit, und Schlegel erntete die Lorbeeren?

Doch um literarischen Ruhm ging es Dorothea nicht. Sie verstand sich nicht als die Künstlerin, die wir heute in ihr sehen, sondern als die »Handwerkerin«, die mit ihrer geistigen und handwerklichen Arbeit die so nötigen Taler oder Gulden beschaffte. Unter Schlegels Namen, der schon einigermaßen bekannt war, ließ sich's leichter publizieren - und vor allem verkaufen.

Ganz ähnlich erging es Therese Forster-Huber. In einem Brief an ihren langjährigen Freund Wilhelm (Willi) Meyer offenbarte sie:

»Da Du meinen Willen mich nie als Schriftstellerin zu nennen auch ohne Gründe ehren wirst, so sage ich Dir hiermit daß alles was von Huber bekannt, und nicht Geschichte, heißt Weltgeschichte ist, von mir ist. [. . .] Ich schmiere das Papier voll, Huber bringt es ins Reine, drückt aus was ich nur andeutete, schneidet ab wo mein Herz überfloß -[...] Die Arbeit hat viel liebes für Huber und mich, er ist wie das Licht zu einem Gemälde, ich könnte ohne ihn nicht schreiben - er kann nicht erfinden, er kennt keine Haus und Familien Tage, hört nie wenn Menschen ihre Schicksale erzählen außer wenn es Haupt und Staatsaktionen sind. [...] O ich arbeite viel mein guter Willi. Sonst könnte ich aber auch nicht so viel Armut überwunden, so ein ordentliches Haus eingerichtet haben« (Ulm, 9. 10. 1804; A).

Heute ist kaum mehr auseinanderzuhalten, von wem das betreffende Werk nun ist: von Dorothea oder Friedrich, von Therese oder von Ludwig Ferdinand.

Doch noch etwas verbarg sich hinter der Schriftstellerei unter des Ehemannes oder Freundes Namen: Das Schreiben von Frauen wurde kaum als Beruf angesehen, »schickte« er sich doch nicht fürs weibliche Geschlecht. Aus diesem Grund versteckten sich die meisten Schriftstellerinnen auch hinter Pseudonymen. Die Anonymität blieb gewahrt, die Kasse stimmte, gesellschaftlichen Schwierigkeiten war damit aus dem Weg gegangen. War ein Roman aber ein Erfolg, so warb man mit seinem Titel beim nächsten Werk: »Von der Verfasserin der Agnes von Lilien«, oder: »Vom Verfasser der Familie Seidorf«.

Therese Forster-Huber erklärte in einem Brief an ihren Vater, der mit ihrer Schriftstellerei nicht einverstanden war, worum es ihr ging:

»Weiblicher ging wohl nie ein Weib von der ihrem Geschlechte vorgeschriebenen und es allein beglückenden Bahn ab, als ich. Ich schrieb um meinen Mann die Mittel zu erleichtern, Weib und Kind zu ernähren, und nie erfuhr es bis zu Hubers Tod ein Mensch, daß ich die Feder ansezte! - nur Zeitungsartikel übersezen, mußte man mich für fähig halten, weil diese von meiner Hand in die Druckerei kamen. So verdiente ich wohl die Hälfte unseres Einkommens indem ich mit dem Kinde an der Brust, neben der Wiege und in den Nachtstunden wo alles schlief, meinen Kopf dadurch erhellte, daß ich die heftigen Gefühle meines Herzens, und den Flug meiner Fantasie in deutliche Bilder einschränkte, und an den Faden einer Erzählung anreihte. Ich bin mir bewußt viel beßer geworden zu sein, indem ich das Beßre schilderte. Huber schrieb dann meine unförmlichen Brouillons [Konzepte] ins Reine, feilte, malte aus und beschnitt. Nach seinem Tod sah ich wie wenig ich zu schreiben verstand, denn mir ward das vollenden unerreichbar schwer«

(Günzburg, Sommer 1810; B 926).

2. Der Verdienst

Therese sprach von den Problemen, die nach dem Verlust ihres Mannes, ihres »Lektors«, sich auftaten: Sie mußte das Fertigstellen eines Werkes lernen, mußte dann mit ihrem eigenen Namen an die Öffentlichkeit treten, und, was ihr sehr schwer fiel, sie mußte selbst Verkaufsgespräche mit ihren Verlegern führen. In dieser Zeit wandte sie sich an Karl August Böttiger:

»Doch ich berührte jetzt ohne sie zu nennen, die verlezende Seite des Schriftstellens - es ist der Buchhändler Verkehr. Diese Unterhandlungen geziemen keinem Weibe - sie mag sie persönlich oder durch einen dritten vornehmen. Der Stolz, die Würde, das feine Gefühl leiden dabei. - Sie lachen? ich fühle es also - ich fühle bei diesen Feilschen, Geldfordern, Gelderhalten, daß ich Witlwe bin - das heißt: ein Denkmal zerstörten Daseins, das Simulacre [Trugbild] eines Wesens das fast des Glückes fähig war - ein schuzloses Weib -«

(Hofwyl bei Bern, 9. 10. 1807; C46).

Das »schutzlose Weib« erreichte mit diesem Brief, was sie im Sinn gehabt hatte. Böttiger vermittelte sie an bekannte Verleger. Eigene Verhandlungen, und damit Erfolge und Enttäuschungen, blieben ihr dennoch nicht erspart. Sogar Rückschläge mußte sie einstecken. Ein Verleger lehnte ihr Manuskript ab, ein anderer kaufte es, druckte es aber nicht.

Karl August Böttiger bewies diese Freundlichkeit auch anderen Schriftstellerinnen. Sophie Mereau nahm seine Dienste manchmal in Anspruch, obwohl sie die meisten Verkaufsverhandlungen ohne Umschweife selbst führte. Ein Vertrag mit Verleger Wilmans sah dann etwa so aus:

»Nachstehende Bedingungen sind zwischen Ihrem Buchhändler Wilmans in Frankfurt und Sophie Brentano in Heidelberg, vertragsmässig verabredet u[nd] festgesetzt worden. Herr Buchhändler Wilmans verspricht

1. Die Sammlung erwünschter Arbeiten gleich Amanda und Eduard zu drucken u[nd] den ersten Band zur Ostermeße erscheinen zu laßen.

2. Für den gedruckten Bogen 10 rt [Reichstaler] in Carolin a rt 6 - zu bezahlen.

3. Die Auflage nicht stärker als 750 zu machen u[nd] wenn diese abgesezt sind, für das zweite u[nd] die folgenden Bändchen rt 15 zu zahlen.

4. Von dem Honorar 10 Louisdor bei Empfang des Manuscripts zu zahlen, das übrige nach Empfang in der Ostermeße 1805.

5. Von jedem Band 6 Freiexemplare zu liefern.

Sophie Brentano macht sich verbindlich das ganze Manuscript zum lsten Band Ende Februars zu Hefern und auf die Reichhaltigkeit des Stoffs den größten Fleis zu wenden« (G).

Sophie Mereau-Brentano verdiente also an diesem Buch mit dem Titel »Bunte Reihe kleiner Schriften« (1805) 10 bis 15 Reichstaler pro gedrucktem Bogen. Für die Übersetzung von Corneilles »Cid« verlangte sie 20 Friedrichsdor, also 113 Reichstaler und 8 Groschen. Sie lieferte 10 Bogen; pro Bogen wollte sie also ein Honorar von 11 Reichstalern und 8 Groschen.

Gedichte verkaufte sie etwas teurer. Für 4 bis 5 Bogen verlangte sie 20 Louisdor, also 100 Reichstaler. Der Bogenpreis betrug also 20 Reichstaler, beinahe das doppelte Honorar der Übersetzung. Für »Amanda und Eduard« (1803), einen Roman, forderte sie 80 Friedrichsdor, umgerechnet 453 Reichstaler und 8 Groschen. Der Bogenpreis betrug also 22 Reichstaler und 16 Groschen, wiederum das Doppelte der Übersetzung sowie der Erzählungen und Gedichte der »Bunten Reihe«. Sophie erhielt zu Ostern 1804 eine Summe von 700 Reichstalern, die Früchte ihrer Schriftstellerei eines halben Jahres. Mit dieser Summe sicherte sie sich den eigenen Lebensunterhalt, ernährte ihre Tochter Hulda und konnte sogar noch ihrem Bruder Karl finanziell unter die Arme greifen.

Therese Forster-Hubers Einkünfte waren ähnlich hoch. Sie bestritt damit die Hälfte des Familieneinkommens. Verleger Cotta zahlte ihr einen Bogenpreis von 2 Carolin, das sind umgerechnet 13 Reichstaler. Therese hätte also beispielsweise für ihre »Bemerkungen über Holland aus dem Reisejournal einer deutschen Frau« (1811), wenn dies bei Cotta erschienen wäre (er wollte dieses Manuskript aus politischen Gründen nicht veröffentlichen), für die geplanten 12 bis 16 Bogen ungefähr 200 Reichstaler bekommen.

Johanna Schopenhauer forderte 3 Louisdor für einen Bogen (Oktavformat), also 15 Reichstaler. Für die Reisebeschreibung »Ausfluch an den Rhein« (1818) verlangte sie von Brockhaus allerdings wegen des kleineren Formates 2 Louisdor pro Bogen, also 10 Reichstaler. Mit dieser Honorarforderung, die für sie eine beträchtliche Summe bedeutete, lag sie an der unteren Grenze von Sophie Mereau-Brentanos Ansprüchen. Lotte Schiller bekam für die Veröffentlichung einer Erzählung (Der Prozeß, 1801), die - vom Unterhändler Friedrich Schiller dem Verleger gegenüber verheimlicht - eigentlich die freie Bearbeitung einer Übersetzung war. insgesamt 10 Louisdor, also 50 Reichstaler. Der einzelne Bogenpreis ist nicht bekannt, er dürfte angesichts des dünnen Buches etwa genauso hoch liegen wie der der anderen Autorinnen.

3. Die Übersetzerin

Übersetzungen boten für die Frauen eine gute Verdienstmöglichkeit. Caroline von Beulwitz schrieb über ihre Pläne:

»Wir sind voller Finanzspekulationen, die Li. [Caroline von Humboldt] will auch übersetzen fürs Geld, und ich schreibe einen Band Mährchen, und wenn sie nichts taugen, will ich auch übersetzen, um Geld zu haben« (an Lotte Schiller, Erfurt, März 1792; Fielitz III, 55).

Doch war es nicht immer einfach, an fremdsprachliche Texte, die sich zum Übersetzen eigneten, heranzukommen. Dorothea Veit bemühte sich bei Carl von Brinkmann, einem Bekannten aus der Berliner Zeit, der sich damals in Paris aufhielt, um Vermittlung:

»nun lieber Freund will ich Sie um eine Gefälligkeit ersuchen die Ihnen vielleicht weniger Mühe macht als irgend einen andern von meinen Bekannten in Paris. Nemlich: gieng es wohl an, daß Sie mir eine Uebersetzung zu machen, verschaffen zu können? Ich habe viel Zeit, wenig Geld, und gute Freunde, die mich in der Arbeit unterstützen, und durch deren Hülfe meine Uebersetzung gewiß nicht schlecht werden kann. [. . .] ich wünschte herzlich Sie reüsirten für mich; denn es ist notwendig das ich arbeite, und grade dies ist bey meiner Lebensart, und meiner Situation am schicklichsten« (Berlin, Juli 1799; Wieneke, 295).

Ob sie mit dieser Bitte zu geeigneten Stoffen kam, ist heute nicht mehr festzustellen. Jahre später konnte sie jedoch ihrer Freundin Elisabeth Paulus voller Stolz aufzählen:

»Ich habe einen Roman aus dem altfranzösischen (Merlin) einen aus dem alt deutschen Lother und Maller genannt bearbeitet; jetzt bearbeite ich einen sehr lieblichen aus dem italienischen; schade nur daß er gewiß nicht so bald gedruckt erscheinen kann es wird Schwierigkeiten wenigstens haben während des Krieges« (Köln, Weihnachten 1805; K).

Sophie Mereau übersetzte ebenfalls fremdsprachliche Texte. Auch sie bat Bekannte um Hilfe bei der Suche nach brauchbarem Material. Sie übersetzte Montesquieu, Corneille, Ninon de Lenclos und anderes aus dem Französischen, Boccaccios Fiametta aus dem Italienischen und Erzählungen und Romane aus dem Englischen.

4. Die Autorin

Während das Übersetzen beinahe selbstverständlich erschien, war das Veröffentlichen von eigenen Werken, besonders das eines Erstlings, von einer Art Schwellenangst gekennzeichnet. Dorothea Veit bemerkte zur Veröffentlichung ihres ersten und einzigen Romans »Florentin«:

»Der Florentin wird wirklich gedruckt zu meiner großen Angst« (an August Wilhelm Schlegel, Jena, 28. 10. 1800; Raich I, 53).

Diese Selbstzweifel finden sich auch in einem Brief an Friedrich Schleiermacher, dem sie die ersten Druckbogen schickte:

»Mit klopfendem Herzen und erröthenden Angesichts, als müsste ich sie Ihnen selbst in die Hände geben, schicke ich Ihnen die Aushängebögen; [. . .] Sie behalten sie geheim, lieber Freund, wenigstens fürs erste; [...] denn nun hilft's nichts, es muss fertig gemacht werden und an Muth darf es mir nicht fehlen; aber Friedrich [Schlegel] behauptet noch immer, es wäre recht amüsant, trotz dem dass es mir je länger je mehr kindisch vorkömmt« (Jena, 31. 10. 1800; Raich I, 56).

In einer an Friedrich Schlegel gerichteten »Zueignung an den Herausgeber«, die dem anonym erschienenen Roman ursprünglich als Vorwort dienen sollte, dann aber nicht veröffentlicht wurde, beschrieb Dorothea ihre heimliche Schriftstellerei. Ihre Gedanken und Phantasien, in Stunden der Ruhe vor dem Alltag zu Papier gebracht, hatte sie zunächst still in der Schublade versteckt. Erst als sie Vertrauen zu Schlegel entwickelt hatte, zeigte sie ihm das Manuskript. Schlegel las es und war so begeistert, daß er Dorothea zur Fertigstellung drängte. Die nun ihr abgeforderte systematische Tätigkeit war aber gar nicht nach Dorotheas Geschmack. Treffend charakterisierte sie die Schwierigkeiten, für ihre herumschwirrenden Gedanken die passenden Worte zu finden:

»Immer glaubte ich genau das hinzuschreiben, was ich eben dachte, aber es war Täuschung: vorwärts, vor der Feder schwebte mir das rechte Wort; rückwärts, hinter ihr standen dann ganz andre Worte, die ich nicht wieder erkannte, wie einer der eine Quecksilberkugel mit den Finger greifen will - wenn er sie dann eben zu haschen glaubt, so hat er immer nur kleine Kügelchen davon abgelöst, während ihm die eigentliche grosse Kugel immer wieder entschlüpft, bis sie zu lauter Theilen geworden und er das Ganze nicht wiederfindet. ,Wer wird aber auch eine so quecksilberne Phantasie haben?' höre ich Dich fragen. - Ich habe sie nun leider einmal so, und dass ich jetzt für sie verantwortlich sein soll, überrascht, beschämt mich nicht wenig« (Raich I, 58).

Der weibliche Stil

Jeder Roman, jede Erzählung der Schriftstellerinnen trug autobiografische Züge. Therese Forster-Huber schilderte ihre Arbeitsmethode:

»Der dicke Roman Seidorf, alle Erzählungen, die in drei Bänden bei Vieweg herauskamen alle Damenkalender Geschichten, die in Viewegs Kalender (Pauline, ich liebe sie vorzugsweise,) bis zur Katastrophe des Todes ist sie ganz wahr, nur idealisiert und ausgemahlt. -[...] Viele der Geschichten bezeichnen Epochen in der Geschichte meiner Ehe. Sophie schrieb ich wie Huber vom Liebhaber im Ehemann überging und ich das kränkend fühlte - Ich that ihm Unrecht, aber ich litt lange. Sophie bin ich, so wie die Clemence in den Dinge das Du kennst. In den Briefen im Damenkalender ist die kleine Blanche ein Kind das ich in der Schweiz verlor, ein liebes wunderbares, von der Geburt bis ins frühe Grab leidendes Wesen - ich schrieb es im tiefsten Schmerz über ihren so lange sie lebte, erflehten Tod. In den neuholländischen Briefen (mein erster Versuch) war Rudolph Forster wie er mir durch seine Briefe seit unsrer Scheidung erschien - kurz diese Dinge sind alle nur Abdrücke meines Gefühls. [. . .] Ich schöpfte oft aus Gevatter Klatschereyen, oft aus Gesprächen mit Bauern, Waschweibern - das Unheil der Welt ist ganz Frucht meines Umgangs mit Menschen die ganz heterogen von mir sind - Glück auf, tu es une fiere besogne [du bist eine stolze Arbeit]«

(an Wilhelm Meyer, Ulm, 9. 10. 1804; A).

Ganze Epochen ihres Lebens fanden sich so in ihren Werken wieder. Wohl einer der Gründe für den Erfolg dieser Schriftstellerinnen bei ihren Leserinnen war, daß sie diesen allzu bekannte Konflikte und Gefühle vor Augen führten. Caroline Böhmer-Schlegel versuchte einmal, ihren weiblichen Schreibstil zu formulieren:

»Am Donnerstag hat Schelling einen Bericht, den ich aufgesetzt habe, an Spatzier geschickt; unter meinen Nahmen hätte ich es auf keine Weise thun mögen; [. . .] Die Briefform, die ich ihm anfangs gegeben, hat mir Schelling gestrichen, und übrigens mich sehr zum Besten gehabt mit der großen Zärtlichkeit für das Stück und alles dasselbe Betreffende, die durchgehends hervor leuchtete, ich mußte selbst darüber lachen, welch ein weibliches Ansehen er hatte. Wir nahmen unter vielem Scherz noch eine und die andere allzu zarte Spur der zarten Hände heraus«

(an August Wilhelm Schlegel, Jena. 11. 1. 1802; Schmidt II, 262).

In diesem Artikel berichtete sie über eine Aufführung der »Ion« von August Wilhelm Schlegel am Weimarer Theater. An den Autor des Stücks schrieb sie voller Stolz über den gedruckten Artikel: »Recht artig nimmt sich mein zarter Bericht aus« (Jena. 21.1. 1802; Schmidt IL 280).

Das Selbstbewußtsein der Schriftstellerin stand, trotz guter Verkaufserfolge der Bücher, auf ziemlich dünnem Eis. So meinte Therese Forster-Huber sich auf ihren scheinbar schwächeren Status als Frau berufen zu müssen, um sich selbst nicht mit ihrem Beruf identifizieren zu müssen:

»Es kann wohl nie ein Geschöpf mit weniger Selbstvertraun als Schriftsteller gegen das Publikum, gebohren worden sein; als gerade ich - ich kann mir nie denken, daß etwas das ich schrieb erträglich für dem ist der mich nicht persönlich liebt - meistens erstaune ich mich, wenn ich mich gedruckt lese, und bin dann nachsichtiger gegen mich, ja wenn ich mich mit Ein oder den Andern vergleiche werde ich zufrieden mit mir, aber deswegen nie zuversichtlicher. Mein Verstand hat nie geschrieben, so richtet es mein Verstand und der kennt Muster, die er nie mit diesen Geschwäz vergleichen darf, oder hat ein Ideal vor sich, das es tief in Schatten stellt. Außerdem ist mir Weib, die Schriftstellerei verhaßt. So lange mein Mann mir es anständig machte, unbekannt zu schreiben, war ich es nicht, sondern Er, der vor das Publikum trat. Meine Weiblichkeit litt also nicht. Ich tadle die Frauen gar nicht welche Schriftstellerinnen sind, aber mich macht es unglücklich als solche zu erscheinen. Es berührt in meiner Seele lauter Mißtöne«

(an Karl August Böttiger, Hofwyl bei Bern. 9. 10. 1807; C 46).

Ihre Schriftstellerei sollte vor allem Geld einbringen; literarische Lorbeeren zu ernten, schien Nebensache. Dahinter stand eine tiefsitzende Furcht, durch ihre intellektuelle Tätigkeit unweiblich zu wirken. Ähnlich erging es Sophie Mereau, die sich auch mit der Frage des Frauenberufs auseinandersetzen mußte. Mit spitzer satirischer Feder ging sie in einem Brief an Clemens Brentano auf dessen ironische Kritik an ihrer »unweiblichen« Tätigkeit ein:

»Was Sie mir über die weiblichen Schriftsteller, und ins besondre, über meine geringen Versuche, sagen, hat mich recht ergriffen, ja erbaut. Gewiß ziemt es sich eigentlich gar nicht für unser Geschlecht und nur die außerordentliche Großmut der Männer hat diesen Unfug so lange gelassen zusehen können. Ich würde recht zittern wegen einiger Arbeiten, die leider! schon unter der Presse sind, wenn ich nicht in dem Gedanken an ihre Unbedeutsamkeit und Unschädlichkeit einigen Trost fände. Aber für die Zukunft werde ich wenigstens mit Versemachen meine Zeit nicht mehr verschwenden, und wenn ich mich je genötigt sehen sollte, zu schreiben, so gute moralische, oder Kochbücher zu verfertigen suchen. Und wer weiß, ob Ihr gelehrtes Werk, auf dessen Erscheinung Sie mich gütigst aufmerksam gemacht haben, mich nicht ganz und gar bestimmt, die Feder auf immer mit der Nadel zu vertauschen«

(20. 1. 1803; Gersdorff, 116).

Therese Forster-Huber empfand stets einen emotionalen Abstand zu ihrem Produkt. So bewertete sie ein eigenes Werk ironisch als »Schnurre« und schrieb darüber weiter:

»Viele meiner Bekannten haben mein Gewäsch gelesen weil sie mich kennen gelernt hatten, und nun verschlangen sie dies und exklamirten - das ist die Hubern wie sie spricht wie sie denkt«

(an Karl August Böttiger, Günzburg, 7. 12. 1811; C59).

Höhere Ansprüche an ihre Texte äußerte sie zu dieser Zeit nicht. Sie wollte ihr Publikum unterhalten, mehr nicht. Dabei ging sie sogar so weit, über dessen Reaktion zu spotten:

»Da giebts eine meiner dicksten Sünden die im Jahr 96 herauskam - die Familie Seldorf genannt, die tituliere ich gar anders als: .Mittel gegen den Stockschnupfen' wegen der unsäglichen Thränen die sie kostet. Viele von den Weiberchen lasen sie zum 4. 5. Mahl und nahmen die Parthie gleich beim ersten Bogen zu weinen. Wir hatten einst einen großen Jubel darüber. Der junge Schweizer Tavel der Ihnen, glaub ich einen Brief von mir brachte, dem die Empfindsamkeit gewiß nicht anhing, äußerte, er habe nie bei einem Buche geweint. Die Töchter riefen im Chor: er muß Seidorf lesen! - Tavel las und gestand - er habe nicht ohne Thränen lesen können. Es war ein Memminger im Haus, ein Mensch der einen Kopf hatte wie ein 36 Pfünder so schwer ,der muß Seidorf lesen der weint gewiß nicht'. Gradmannen wird Seidorf in die Hände gespielt, er liest. Eines Abends kommt Tavel bei uns lachend herunter: Gradmannen liest in Seidorf und weint er hat Seite 84 oder welche? aufgeschlagen, und weint! - Das war ein Jubel! psychologisch wars sonderbar daß der Mensch an dieser Stelle geweint hatte -« (a. a.O.)

5. Die Arbeitsbedingungen

Das Schreiben bildete einen für diese Frauen selbstverständlichen Teil des Lebenszusammenhanges. Es gehörte, wie bei Therese Forster-Huber, zur Bewältigung von problematischen Lebensabschnitten, oder, wie Friederike Brun gestand, zur Verarbeitung von Gefühlen:

»Ich arbeite mit höchster Anstrengung u[nd] nicht ohne Glük, von jeher war der Schmerz meine Muse - Ich thue waß ich vermag, um mich aufzureiben - allein es scheint leider daß ich unzerstörbar bin. Ich schreibe Ihnen dies unter strömenden Thränen - Ueberhaupt greift Briefschreiben mich über alles an. Litterarische Arbeiten allein zerstreun mich«

(an Caroline von Humboldt, Sophienholm, 8. 9. 1811; Foerst-Crato, 47).

Über den Zusammenhang von subjektivem Wohlbefinden und literarischer Arbeit berichtete auch Caroline von Beulwitz-Wolzogen:

»Ich bin ganz aufgethaut im Innern und werde, hoffe ich, meine Luise Rühs hier fertig machen«

(an Lotte Schiller, Bauerbach, 15. 5. 1812; Urlichs II, 97).

Auch für Sophie Mereau war die Arbeit mit Lust und Freude verbunden. Für sie waren allerdings Ruhe und Alleinsein zum Schreiben Voraussetzung. Es machte ihr Probleme, wenn Clemens zu Hause war und sie von der Arbeit ablenkte. Offen schrieb sie ihm:

»Von meinem Leben kann ich Dir nichts schreiben, es ist einfach und arbeitsam; es wäre unmöglich, daß ich so viel arbeiten könnte, wenn Du hier wärst«

(Heidelberg, 17. 11. 1804; Gersdorff, 324).

Die notwendige Ruhe und Einsamkeit gab es jedoch selten genug. Therese Forster-Huber über ihre Arbeitsbedingungen:

»Ich schreibe das Zeug unter den Kindergewühl - O schrieb oft von Mägde Arbeit müde, von Wachen am Krankenbett meiner Kinder erhizt bis nach Mitternacht -«

(an Wilhelm Meyer, Ulm, 9. 10. 1804; A).

Sie schrieb tagsüber, während ihre Kinder um sie herumtobten, und vor allem in der Nacht. Unter welchen räumlichen Bedingungen aber lebten und arbeiteten diese

Schriftstellerinnen?

Die Zwei-Zimmer- Wohnung

Dorothea und Friedrich Schlegel lebten, als sie im November 1808 nach Wien umzogen, in einer möblierten Zwei-Zimmer-Wohnung im 4. Stock eines Mietshauses. Über diese Wohnung schrieb Dorothea ihren Söhnen:

»Seit gestern sind wir nun in unsrer neuen Wohnung, die wir wirklich im Schweisse unsres Angesichts und mit Schmerzen endlich aufgefunden haben. Vier Treppen hoch und der Eingang zum Zimmer durch das kleine, ziemlich dunkle Schlafzimmer, ohne Bettgardinen, ohne Fenstergardinen, die Meubles ganz ordinär und unzusammenpassend, aber reinlich und rechtlich, ohne Lehnstuhl, ohne Sopha, blose geflochtene Stühle, und für diese Herrlichkeiten müssen wir 60 Papiergulden zahlen«

(Wien, 19. 11. 1809; Raich I, 309).

Aus ihrer Beschreibung ergibt sich diese Skizze als Grundriß der Wohnung:

Das Eingangszimmer wurde zum Schlafen genutzt. Dorothea verbarg ihre Betten hinter einer spanischen Wand, da sie keine Bettgardinen hatten und somit als Schlafgelegenheit im Raum frei sichtbar waren. Üblich war damals, Betten mit Vorhängen zu verhüllen, wie Abb. 11 illustriert. Die Vorhänge wurden zum Schlafen seitlich festgebunden, Tagsüber waren sie geschlossen, wie in Abb. 12 zu erkennen ist.

Das Eingangszimmer wurde zum Schlafen genutzt. Dorothea verbarg ihre Betten hinter einer spanischen Wand, da sie keine Bettgardinen hatten und somit als Schlafgelegenheit im Raum frei sichtbar waren. Üblich war damals, Betten mit Vorhängen zu verhüllen, wie Abb. 11 illustriert. Die Vorhänge wurden zum Schlafen seitlich festgebunden, Tagsüber waren sie geschlossen, wie in Abb. 12 zu erkennen ist.

Die Betten wirkten durch die vorgezogenen Vorhänge, die Dorothea so schmerzlich vermißte, nicht mehr als Schlafgelegenheit. Der Raum wurde dadurch nicht Schlafzimmer, sondern blieb für andere Zwecke, hier für den Besuch von Freunden, benutzbar.

Das zweite und größere Zimmer in der Schlegelschen Wohnung diente als Wohn- und Arbeitszimmer für Dorothea und Friedrich. Zwei Zimmer zur Verfügung zu haben, war in Dorotheas und Friedrichs gemeinsamen Leben schon eine Verbesserung. Die Jahre vorher wohnten beide in Köln in nur einem Zimmer. Beschränkte Vermögensverhältnisse ließen eine größere Wohnung einfach nicht zu.

Die Drei-Zimmer- Wohnung

Clemens Brentano zeichnete die Wohnung, die er für sich und Sophie in Marburg zu mieten beabsichtigte (Abb. 13). Von den drei Räumen, von Clemens mit »A« bezeichnet, blickte man auf darunter liegende Terrassen, Gärten, das Tal der Lahn, ein Dorf und auf gegenüberliegende waldige Höhen. Man betrat die Wohnung über einen Vorplatz, auf den eine Treppe vom Hof aus führte. Vom Vorplatz aus gelangte man ins mittlere Zimmer. In der Skizze merkte Clemens schon den Platz fürs Sofa auf der rechten und den Platz für den (eigenen oder Sophies?) Schreibtisch auf der linken Seite vor. In diesem Zimmer wie im links daran anschließenden stand je ein Ofen. An das linke Zimmer grenzte eine Kammer, von der Clemens schrieb: »verschloßner Raum für Schränke, Holz, etc.« Von dort aus ging eine Türe zum Vorplatz.

Durch das mittlere Zimmer gelangte man rechts in die von Clemens zum Schlafen vorgesehene, nicht heizbare Stube. In der rechten Ecke war: »ein allerliebstes Abtrittchen, den eine Tapetenthür bedeckt.«

Durch das mittlere Zimmer gelangte man rechts in die von Clemens zum Schlafen vorgesehene, nicht heizbare Stube. In der rechten Ecke war: »ein allerliebstes Abtrittchen, den eine Tapetenthür bedeckt.«

Vom Vorplatz aus gelangte man in die Küche (d), in der ein großer Herd stand. Von der Küche aus verlief ein schmaler Gang zum Abort der Dienstboten (e). Das Dienstmädchen (»Hanne Körner oder Jeanne D'arc«), das besenschwingend konterfeit wurde, sollte in einer Dachstube über dem mittleren Zimmer (Aa) und in einer Kammer über dem linken (Ab) wohnen.

Vom Vorplatz aus kam man in ein viertes, zur Straße liegendes Zimmer mit Ofen und in eine Kammer zum Schlafen. Gedacht war diese Stube für Sophies Bruder Karl.

In der vorderen linken Ecke der Zeichnung hatte Clemens mit wenigen Strichen »Butschki, Kutschki«, Sophie selbst, hingezaubert. Sophie, Tochter Hulda und Clemens lebten und arbeiteten also in drei Räumen, von denen einer zum Schlafen und ein weiterer, mindestens teilweise, zum (gemeinsamen?) Arbeiten vorgesehen war.

Die Jenaer Hausgemeinschaft

Ein Haus mit drei Stockwerken bewohnten in Jena Caroline Böhmer-Schlegel, Dorothea Veit, August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Es gehörte der Familie Niethammer. Der Aufriß dieses Hauses ergibt sich aus einer Beschreibung Carolines.

- »Obergeschoß:

1 Zimmer für August Wilhelm Schlegel

1 Zimmer für Friedrich Schlegel - 1. Stock:

1 Zimmer für Caroline mit Alkoven zum Schlafen - Erdgeschoß:

1 Zimmer für Dorothea Veit

1 Zimmer zum Essen

1 Kammer zum Baden«

Im untersten Stockwerk lagen zwei größere Räume und eine kleinere Kammer. Wahrscheinlich befand sich auch die Küche im Erdgeschoß. Ein Zimmer des Erdgeschosses bewohnte Dorothea. Das zweite diente als Eßzimmer. Die Kammer wurde als Raum zum Baden benutzt. Das mittlere Stockwerk bewohnte Caroline mit ihrer Tochter Auguste. Wahrscheinlich waren auch dort zwei größere Räume und mehrere Kammern. Aus der Beschreibung Carolines ist lediglich zu entnehmen, daß sie ein Zimmer im mittleren Stockwerk bewohnte und die daran grenzende Kammer als Alkoven zum Schlafen benutzte. Der andere größere Raum des mittleren Stockwerks diente wahrscheinlich als Gesellschaftszimmer.

Die zwei Zimmer im Obergeschoß bewohnten jeweils August Wilhelm und sein Bruder.

Asverus Haus in Jena

Das zweite Haus, das Caroline Böhmer-Schlegel und August Wilhelm Schlegel in Jena mieteten, lag am Gasthof »Zum Schwarzen Bären« und gehörte der Familie Asverus. Caroline wohnte dort von Mai 1802 bis Mai 1803. Das ganze Haus kostete 70 Reichstaler Miete, die beiden oberen Stockwerke allein 60 Reichstaler. Aus den Beschreibungen Carolines ergibt sich der Aufriß des Hauses:

- Vorderfront

Dachgeschoß für August Wilhelm Schlegel

2 Zimmer nach vorne mit einer Kammer - 1. Stock für Caroline

- Erdgeschoß zum Untervermieten an Freunde

- Hinterfront

1 Zimmer nach hinten mit einer Kammer

Jedes der drei Stockwerke hatte drei größere Zimmer und mindestens zwei kleinere daran anschließende Kammern. Das Erdgeschoß war zum Weitervermieten an Freunde gedacht.

Das mittlere Stockwerk bewohnte wieder Caroline alleine. Hier, oder im Erdgeschoß, war die Küche.

Caroline schilderte in Briefen an August Wilhelm Schlegel das obere Stockwerk genauer, da er dort wohnen sollte und die Wohnung noch nicht kannte. Zwei Räume, an die sich eine Kammer anschloß, lagen an der Vorderfront des Hauses. Ein Zimmer, ebenfalls mit anschließender Kammer, lag an der Hinterseite des Hauses. Beide Kammern wurden entweder als Alkoven zum Schlafen benutzt, oder es standen dort Schränke.

Würzburger Professorendomizil

In Würzburg wohnte Caroline, nunmehr Madame Schelling, im Nebengebäude des ehemaligen Adelsseminars. Sie und ihr Mann bewohnten dort zwei Stockwerke. Ihrer Beschreibung der Räume folgt dieser Grundriß der Wohnung:

Caroline nannte wiederum ein ganzes Stockwerk ihr eigen; ihr Mann bewohnte das andere. Carolines Etage bestand aus vier ineinander übergehenden Räumen, die durch Glastüren verbunden waren. Die beiden vorderen Räume waren Gesellschaftszimmer, der dritte wurde von ihr als Wohnzimmer, der vierte als Schlafzimmer benutzt. Im Vergleich zu den anderen von ihr bewohnten Wohnungen in Jena mit nur ein oder zwei Zimmern hatte diese enorme Ausmaße. Die Räume teilte sie ihrem Bedarf entsprechend auf: ein Zimmer zum Schlafen, eines zum Wohnen, zum privaten Gebrauch also, und zwei Räume für die Geselligkeit.

Schillers Haus in Weimar

Familie Schiller erwarb 1802 das Haus an der Esplanade in Weimar für 14200 Reichstaler (Abb. 14).

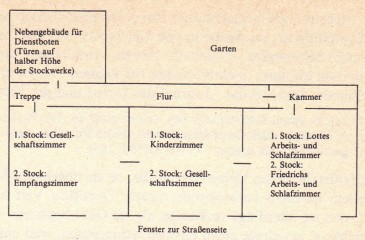

Im Erdgeschoß dieses dreistöckigen Hauses waren die Wirtschaftsräume untergebracht. Die mittlere Etage wurde von Lotte mit ihren Kindern, die oberste von Friedrich Schiller alleine bewohnt. Die Skizze gibt den Grundriß der beiden oberen Stockwerke wieder.

An den linken hinteren Teil des Hauses grenzt das Nebengebäude, das auf Abb. 14 nicht zu sehen ist. Dort waren wahrscheinlich die Schlafräume der Dienstboten. Die Türen zum Nebengebäude lagen auf halber Höhe der Stockwerke.

Im mittleren Stockwerk lagen drei, etwa 20 bis 30 Quadratmeter große Räume. Jeder hatte zwei große Fenster zur Esplanade. Den linken Raum betrat man durch den Flur. Wahrscheinlich diente er als Gesellschaftszimmer. Der mittlere Raum, in den man nur durch das Gesellschaftszimmer kam, war das Kinderzimmer. Durch dieses gelangte man in Lottes Arbeits- und Schlafzimmer. Daran schloß eine Kammer an, von der aus eine Tür zum Flur führte.

Das oberste Stockwerk war gleich aufgeteilt: Im linken Raum, den man durch den Flur betrat, war Friedrich Schillers Empfangszimmer für fremde Besucher. Der mittlere Raum war sein Gesellschaftszimmer für Freunde. Man betrat ihn, wie im Stockwerk darunter, nicht durch den Flur, sondern nur durch das Empfangszimmer. Der rechte Raum war Friedrichs Arbeits- und Schlafzimmer. Durch die angrenzende Kammer gelangte man wiederum auf den Flur.

In diesem Arbeits- und Schlafzimmer stand der Schreibtisch rechts am Fenster. Schreibtische, an denen so wie hier rechts und links unter der Schreibplatte Schubladen eingebaut waren, benutzten vorwiegend schriftstellernde Männer. »Schreibetische für Damen« waren kleiner als die der Männer, denn, so das »Journal des Luxus und der Moden«:

»Damen, welche in ihrem Schreibtische bey weitem nicht so viele Papier aufzuheben haben, als Gelehrte oder Geschäftsmännern, bedürfen daher auch keinen so großen und geräumigen als letztere« (VIII, 2/1793; 126).

Ob die Schriftstellerinnen kleine oder große, ob sie überhaupt Schreibtische besaßen, ist nicht herauszubekommen. Dorothea Veit besaß ein »bureau«, den sie allerdings verkaufte, als sie Geld brauchte. Caroline Böhmer-Schlegel erwähnte einen eigenen Schreibtisch, weil ein Freund in seiner Ungeschicklichkeit ein Loch in das gute Stück gebohrt hatte. Für Damen gab es damals üblicherweise das Arbeitstischchen. Lotte Schiller und Caroline von Humboldt besaßen solche kleinen Tischchen, die vom »Journal des Luxus und der Moden« wegen ihrer Vielseitigkeit gepriesen wurden: Nicht nur zum Nähen und Sticken sowie zum Aufbewahren von Schriftstücken, Schreibutensilien und Nähzeug, sondern auch zum Zeichnen und Schreiben sollte dieses praktische Möbelstück bestens geeignet gewesen sein.

Ob die Schriftstellerinnen kleine oder große, ob sie überhaupt Schreibtische besaßen, ist nicht herauszubekommen. Dorothea Veit besaß ein »bureau«, den sie allerdings verkaufte, als sie Geld brauchte. Caroline Böhmer-Schlegel erwähnte einen eigenen Schreibtisch, weil ein Freund in seiner Ungeschicklichkeit ein Loch in das gute Stück gebohrt hatte. Für Damen gab es damals üblicherweise das Arbeitstischchen. Lotte Schiller und Caroline von Humboldt besaßen solche kleinen Tischchen, die vom »Journal des Luxus und der Moden« wegen ihrer Vielseitigkeit gepriesen wurden: Nicht nur zum Nähen und Sticken sowie zum Aufbewahren von Schriftstücken, Schreibutensilien und Nähzeug, sondern auch zum Zeichnen und Schreiben sollte dieses praktische Möbelstück bestens geeignet gewesen sein.

Frauen-Zimmer und Männer-Zimmer

Wir wissen heute mehr über die von Friedrich Schiller bewohnten Räume und ihre Einrichtung als über den Teil der Wohnung, den Lotte benutzte. Grundsätzlich ist aber festzustellen: Die Wohnungen zeigten die für das Bürgertum charakteristische Trennung von Gesellschaftsräumen und Privaträumen. Die einzelnen Zimmer waren so angeordnet, daß man in die privaten Räume nur durch die Gesellschaftszimmer gelangte. Der Privatraum war also relativ abgeschlossen und nicht für jede/n einsichtbar und betretbar (vgl. Zinn).

Doch innerhalb des Privatbereichs ergab sich noch eine weitere Trennung: jene zwischen dem Arbeits- und Schlafbereich der Frau und dem des Mannes. Der weibliche Bereich hatte, bei entsprechenden Vermögensverhältnissen, in einem anderen Stockwerk seinen Platz als der männliche. Die Schriftstellerin teilte offenbar selbstverständlich ihren Bereich mit den Kindern. Ein spezielles Kinderzimmer (Familie Schiller war hier eine Ausnahme) war erst ab 1820 fester Bestandteil der bürgerlich-städtischen Wohnung.

Für die Arbeitsbedingungen der Schriftstellerinnen bedeutete dies: Zwar konnten sie vom Ehemann ungestört schreiben, doch vor den Unterbrechungen durch ihre Kinder waren sie nicht sicher. Rückzugsmöglichkeiten standen ihnen nicht offen. Dies hatte natürlich Auswirkungen auf die Intensität der Arbeit und folglich auch auf die Qualität der Werke. Das bedeutete gleichzeitig aber auch eine geringere Identifikation mit dem (fast nebenher) Geschriebenen.

6. Der Mann im Hintergrund

Ohne die Unterstützung männlicher Freunde und Kollegen für die Arbeiten der Frauen wäre es in den meisten Fällen nicht zur Veröffentlichung gekommen. Friedrich Schiller ermutigte seine Schwägerin Caroline von Beulwitz - solange sie seinem eigenen Stil entsprechend schrieb. Sie fühlte sich geschmeichelt:

»Es freut mich sehr, Daß Sch[iller] so zufrieden mit meinem Werke ist. Der Himmel gebe ferner Glück zum Verdienst!«

(an Lotte Schiller, Rudolstadt, 24. 11. oder 1. 12. 1792; Fielitz III, 72).

Schriftstellerisch tätig war auch seine Frau, die ihm einmal schrieb:

»Damit doch jemand im Hause die Feder führt, bin ich auch mit meiner angefangenen Geschichte beschäftigt, die vielleicht doch so wird, daß man sie brauchen kann. [. ..] Den nächsten Sommer will ich recht fleißig sein, und die Zeit, die mir die Kinder übrig laßen, zu brauchen suchen«

(15. 3. 1801; Fielitz III, 164).

Darauf antwortete er ihr:

»Arbeite deine Geschichte nur mit dem möglichsten Fleiße aus, daß sie schon eine Gestalt hat, wenn du sie mit mittheilst. Sie giebt uns dann eher Gelegenheit, das Wesentliche worauf es ankommt zu Sprache zu bringen und über die Grundsätze, nach denen verfahren werden muß, in Ordnung zu kommen«

(Jena, 16. 3. 1801; Fielitz III, 165).

Auch Sophie Mereau wurde anfangs von ihm gefördert. Sie berichtete Clemens Brentano:

»Gestern schrieb ich wegen meines Stücks [eine Übersetzung von Corneilles Cid] an Schiller; er kam selbst zu mir, und brachte den ganzen Nachmittag bei mir zu. Wir lasen das Stück und er sagte daß es in einigen Wochen aufgeführt werden sollte. Wir besetzten die Rollen gemeinschaftlich und waren sehr lustig«

(Weimar, 14. 9. 1803; Gersdorff, 204)

Dorothea Veit-Schlegel hatte aufgrund ihres Berliner Dialekts Schwierigkeiten mit manchen Formulierungen. Friedrich Schlegel oblagen die Korrekturen. Wie sehr sie dies verunsicherte, geht aus einem Brief an ihn hervor:

»Obgleich, wie Du behauptest, ich den Dativ und Accusativ nicht zu unterscheiden weiss, wie einer Berlinerin wohl ansteht, so getraue ich mir doch zu behaupten, dass ich etwas geschickter mit der Sprache umzugehen weiss, als dieser Herr Geheimderath Sinclair. [. . .] Die Sonette schicke ich Dir; ich kann sie unmöglich an Hardenberg] schicken, liebster Friedrich, ohne dass Du eine letzte Hand darangelegt hast, zumal da Du mir sagtest, das zweite Quartett im zweiten Sonett sei voller Grammatikfchlcr, und doch kann ich sie nicht herausbringen, ohne mir die Gedanken ganz zu zerreissen. Ueberdem weiss ich auch nicht, ob Du sie unter Deinem Namen geben willst: ich habe also nicht die Kühnheit, sie ohne weiteres abzusenden«

(Köln, 1806; Raich I, 177).

Sophie Mereau suchte außer bei Schiller weitere männliche Hilfe. Eine Übersetzung aus dem Englischen ließ sie von Professor Eichstädt korrigieren, der allerdings ihrem Gefühl nach etwas nachlässig arbeitete. Vor allem nach Schreibfehlern mußten die Manuskripte durchgesehen werden, wie Johanna Schopenhauer einem Verleger nahelegte:

»Hier lieber Freund, schicke ich Ihnen die acht ersten Bogen der Biographie, haben Sie die Güte sie so schnell als es sich thun läßt, von einem geschickten Abschreiber abschreiben zu lassen, der zugleich die etwa vorkommenden orthographischen Fehler ein wenig berichtigt, und sich durch das viele ausgestrichne und wieder eingeschobne nicht irre machen läßt. Die Interpunction wollten Sie ja gütigst selbst besorgen«

(an Karl Bertuch, Weimar, Januar 1810; Houben, 145).

7. Die Sekretärin

Hilfe und Unterstützung waren jedoch gegenseitig. So arbeiteten die meisten Frauen außer an ihren eigenen Werken auch als Sekretärinnen des Ehemannes oder Freundes. Sie führten Korrespondenzen in kniffligen Fällen, wie Friedrich Schillers Bitte an Caroline von Beulwitz deutlich macht, einen französischen Brief für ihn zu schreiben:

»Ich schicke euch hier die französische Uebersetzung des geistersehers und den ersten Band vom deutschen. Bitte Carolinen, dass sie mir, weil sie so hübsche französische Briefe schreibt, die Antwort an den Herrn von Bock doch machen möchte. Sie soll ihm recht viel schönes von der Uebersetzung sagen, und wie viel Dank ich ihm schuldig sey, kurz ganz erschrecklich galant. Auch von den andern Aufsätzen, weil vielleicht einer von seiner Erfindung dabey ist! Doch soll sie alles so einrichten, daß jeder verständige Mensch - ausser dem an den der Brief geschrieben ist, deutlich merkt, daß kein Wort davon wahr ist. In allem Ernst sag ihr, dass ich mir diesen französischen Brief von ihr ausbitte. Sie soll ihn aber auf fein Postpapier schreiben, denn ich schreibe ihn nicht mehr ab«

(an Lotte von Lengefeld, Jena, 5. 11. 1789; Fielitz III, 93).

In Abwesenheit des Mannes wurde dessen Korrespondenz geführt. Typisch dafür war Dorothea Veits Antwort an Gläubiger von Friedrich Schlegel:

»Da der Doctor Schlegel in Geschäften verreißt und derselbe mir die Besorgung seiner hiesigen Angelegenheiten unterdessen überlassend, so habe ich die Ehre Ihnen den richtigen Empfang Ihres Briefes vom 17. Januar zu melden; ich habe denselben dem Herrn D. Schlegel so gleich nachgeschickt, und er wird ganz gewiß sogleich entweder mir die Anweisung geben ihre Forderung zu berichtigen, oder Ihnen gleich das Geld selber übermachen, so daß Sie es in 14 Tagen, spätestens aber in 3 Wochen unfehlbar erhalten sollen, Sie dürfen ganz sicher in dieser Zeit darauf rechnen. Ich habe die Ehre mich zu nennen Ihre gehorsame Dienerin D. Veit, geb. Mendelssohn«

(an Gebrüder Ramann, Jena, 19. I. 1802; Wieneke, 37).

Auch Caroline Böhmer-Schlegel half kollegial: Dem Schwager Friedrich las sie Korrekturen, dem Ehemann August Wilhelm schrieb sie Manuskripte ab. Denn dies war die weitaus wichtigste und unersetzbare Tätigkeit der Frauen als Sekretärinnen: das Abschreiben der meist nur für Eingeweihte lesbaren Manuskripte der Ehemänner oder Freunde für die Druckerei oder für den Verlag.

Auch beim dritten Ehemann Schelling war Caroline Sekretärin. Einen Hinweis darauf liefert ein Schriftstück, ein scherzhafter Vertrag zwischen Caroline und Schelling aus dem Jahr 1807:

»Endesunterzeichnete hat versprochen für 100 fl. (hundert Gulden) nicht nur alles abgeschrieben zu haben, was sie abgeschrieben hat bis zum heutigen Datum, sondern dafür auch abzuschreiben, was sie abschreiben wird (ihr abzuschreiben aufgetragen wird, Schelling), bis zum 31. Mai 1807, von sonderlei Manuscript, welches ihr Gemahl (selbst verfaßt und gestrichen, Seh.) in den Druck giebt oder zu eigenem Gebrauch aufbewahrt (oder - aufb. Seh.). Habe hierauf erhalten 50 fl. Caroline. Unter obigen eingefügten Clauseln, Ratifie par Moi Souverain de ma Femme, Frederic« (Schmidt II, 498).

8. Weitere Einkommensquellen

Die Schriftstellerei war nicht die einzige Einkommensquelle dieser Frauen. Nach der Eheschließung erhielten sie von den Eltern das sogenannte Nadelgeld. Diese ließen der Tochter jährlich eine festgelegte Summe aus dem eigenen Vermögen zukommen. Oft war eine Heirat ohne diese Summe gar nicht möglich, da die Einkünfte des Ehemannes zum gemeinsamen Leben nicht ausreichten.

Lotte Schiller und Caroline von Beulwitz bekamen von der Mutter 150 Reichstaler im Jahr als Nadelgeld. Die Mutter äußerte sich darüber in einem Brief an den zukünftigen Schwiegersohn Friedrich Schiller:

»Ich will Lottchen des Jahres 150 Rthlr. Zuschuß geben, doch kann ich nicht gewiß bestimmen, ob ich wenn ich wieder von Hofe gehe immer das nehmliche thun kann, sollte dies nicht möglich sein so müßen sich bis dahin auch Ihre Einnahmen verbeßert haben«

(Rudolstadt, 11.1. 1790; Fielitz II, 240).

Louise von Lengefeld war damals Erzieherin am schwarzburg-rudolstädtischen Hof. Von den Erträgen aus dieser Arbeit gab sie jährlich also 300 Reichstaler an ihre Töchter ab.

Weitere Möglichkeiten, durch eigene Aktivitäten die Familienfinanzen aufzubessern, lagen im häuslichen Bereich: Die Frauen nahmen Pensionäre auf, die bei der Familie wohnten und auch dort aßen, wie etwa Dorothea Veit-Schlegel in ihrer Pariser Zeit. Sie nahmen Pflegekinder auf wie Therese Forster-Huber, die sich im übrigen auch mit Plänen für eine Töchtererziehungsanstalt beschäftigte.

Eine geschiedene Frau konnte, bis sie wieder verheiratet war, mit festen Zahlungen vom geschiedenen Ehemann rechnen. So standen Caroline von Beulwitz nach ihrer Scheidung 60 Reichstaler im Jahr zu. Simon Veit zahlte Dorothea und Sohn Philipp zusammen 400 Reichstaler jährlich. Sophie Mereau hatte bis zu ihrer zweiten Ehe eine Summe von 200 Reichstalern von Carl Mereau für sich und ihre Tochter zur Verfügung.

Eine Witwe erhielt, wenn der verstorbene Ehepartner im Staatsdienst gewesen war, eine staatliche Rente. Charlotte von Kalb sollte laut Ehevertrag 825 Gulden Witwenrente aus den Erträgen des Gutes Kalbsrieth erhalten. Von dieser Summe sah sie allerdings keinen Heller, denn der Vertrag war nicht rechtsgültig, da ihm die »landesrechtliche Versicherung« , eine staatliche Bestätigung, fehlte. Ob ihr Schwager oder Schwiegervater mutwillig oder fahrlässig Schuld an die dem Versäumnis hatten, bleibt bis heute ungeklärt (vgl. Klarmann). Auch Charlotte erhielt (wie Therese Forster-Huber) eine staatliche Pension von 300 Gulden.

Die ehemals reiche Charlotte - sie erbte gemeinsam mit ihren drei Schwestern die elterlichen Güter, die 1782 eine Jahresrente von 20 000 Gulden abwarfen verlor den größten Teil des Vermögens durch Prozesse und Mißwirtschaft. Die Verwaltung der Güter hatten Schwager und Schwiegervater übernommen, die wohl auch für den Ruin verantwortlich waren (vgl. Klarmann). Aus finanzieller Not begann Charlotte einen Handel mit Tee, Schokolade, sächsischen Spitzen, Merino-Wollschals, italienischen Perlen und anderen Luxusartikeln. Sie schrieb darüber ihrer Freundin Lotte Schiller:

»Mein äußeres Leben hängt blos von meinem kleinen Handel, und nicht der Meinigen, sondern so mancher Andern - gut ist es, daß es jetzt so gut geht, und Viele, ich möchte sagen mit Neigung, von mir kaufen«

(17. 8. o. J.; Urlichs I, 232).