Der größere Teil New Yorks ist so seelenlos wie ein Warenhaus; Greenwich Village hingegen hat Erinnerungen wie Ohren, die angefüllt sind mit verstummter Musik, und Hoffnungen wie blicklose Augen, die bestrebt sind, einen Blick auf die himmlische Vision zu erhaschen«, schreibt Djuna Barnes 1916 in >Pearsons Magazine< ... »Die Wahrheit über Washington Square und Greenwich Village - Namen, die zu Synonymen geworden sind - ist niemals zu Papier gebracht worden. Wenn man genötigt ist, die Wahrheit über einen Ort zu sagen, dann geht dieser Ort sofort in Abwehrstellung. Örtlichkeiten und Stimmungen sollten in Ruhe gelassen werden. Wieviel Restaurants gibt es nicht, die durch eine oder zwei Zeilen in einer Zeitung verdorben worden sind? Wir befinden uns in derselben Gefahr. Was wir dagegen tun können? Nichts. Das Malheur ist bereits passiert, stellen wir fest, und der Schmetterlingsflügel zerfällt bereits zu Staub.« [1] Und sie beendet ihren Streifzug als Insider durch Klubs, Cafés, Kleinstbühnen, Mansarden-Galerien und Einmann (Einfrau)-Redaktionen der einschlägigen kleinen Magazine mit ihren Hochbegabten und ihren Halbitués, ihren zwielichtigen Gestalten und ihren Zufallsbesuchern mit einer halbironischen Mahnung an die Außenseiter, die Eindringlinge in dieses Reservat der Bohéme: »Und so seid doch nicht so streng mit uns, ihr aus der Außenwelt, und vor allem untersteht euch, uns zu bemitleiden - uns rechtschaffene Menschen.

Wir haben alle normalen Annehmlichkeiten, wie sie auch die übrige Welt besitzt, und wir haben noch etwas viel Wertvolleres: Männer und Frauen, in deren Augen ein neues Licht glimmt oder auf deren Stirn der Abglanz einer unsichtbaren Herrlichkeit liegt.« [2] Nicht auf allen Stirnen lag dieser »Abglanz«, zumindest nicht anhaltend. Hinter der lässigen bis frivolen Attitüde der Bohéme - wie sie der lustvoll erschrockene Bürger erwartete - verbargen sieh hochfliegende Pläne bei knappsten Mitteln, verbargen sich Armut und Verzweiflung. In seinen extremen Erscheinungen entsprach das Greenwich Village um den Ersten Weltkrieg sicherlich dem Bild der Verworfenheit, das sich die Außenwelt davon machte: Alkohol in Strömen (trotz oder gerade wegen der Prohibition), Drogen (darunter Kokain, der modisch schicke >Schnee<, kurzum Zügellosigkeit, wilde Ehen, flüchtige Liebschaften, sexuelle Perversionen, Selbstmorde. Es gab viele, die in dieses Bild hineinpaßten. In der extravaganten Gestalt der begabten, wilden und selbstzerstörerischen Elsa von Freytag-Loringhoven, >the Baroness< geheißen, haben Ort und Zeit ihren außerordentlichen Ausdruck gefunden. Sie war - so sagte sie - ans dem Milieu, dem ihr Name und Titel entsprach, ausgestiegen, hatte sich aus allen Konventionen gelöst, malte, dichtete und lebte in einer dürftigen Wohnung mit drei Hunden und erregte Anstoß, sobald sie, nur in eine Decke gehüllt, mit riesigen Ohrringen, klirrendem Armschmuck und sonderbarstem Kopfputz die Bannmeile des Künstlerviertels verließ. Es tut nichts zur Sache, ob die >Baroness< frei erfunden war (sehr viele Künstler der Epoche ersannen sich eine >exotische< - mit Vorliebe russische! Provenienz) - sie machte sie glaubhaft. Nicht nur von fern erinnerte sie in ihrer phantastischen Existenz an Else Lasker-Schüler.

Djuna Barnes, die vielleicht ihr - radikaleres - Spiegelbild in ihr erkannte, befreundete sich nach einigem Zögern mit ihr, schätzte nach und nach ihre Gedichte hoch, half ihr auch finanziell - während ihrer letzten zwei Lebensjahre in Paris und kümmerte sich (im ihren Nachlaß, nachdem Elsa sich - wie angekündigt - mit Gas das Leben genommen hatte. In >transition<, einem mutigen kleinen Magazin der Epoche, und in >The Little Review< erschienen Teile aus ihren an Djuna gerichteten Briefen: »Wir müssen dem Ungeheuer, das mein Leben ist, ins Gesicht blicken. ... Djuna, ich kann es nicht mehr anders sehen: Es gibt keine Aussicht... Ich werde wahrscheinlich, ja, ja, wahrschenilich sterben müssen. Wo kein Leben ist, muß man sterben. Das ist einfach, schrecklich einfach. Ich muß sterben, und ich bitte dich, nicht erbittert zu sein über die Verletzung, die ich Dir zufügen muß. Ich kann mir eine annehmbare künstlerische Existenz nicht mehr vorstellen, und eine andere ist unmöglich... Ich bin in diese Lage geraten alles verwirrt sich auf unbeschreibliche Weise und bringt mich in Verruf und zerstört mich schließliech - nur weil ich ich bin und keine andere. Eine andere wäre da nicht hineingeraten...« In ihren künstlerischen Ansichten gab es Differenzen zwischen den beiden Frauen, aber in einem Punkt stimmten sie genau überein, wie Andrew Field anmerkt: in ihrer hemmungslosen Aufrichtigkeit... »ich lüge niemals«, schreibt die >Baroness<, »...nur mittelmäßige sentimentale Schriftsteller lügen ... Alle, die rücksichtslos einsam sind..., müssen verrückt werden in dem üblichen Lebensgellecht, denn: sie sind allein einzigartig absolut. Ich war immer so.« Es gab vor dem großen Exodus nach dem Ersten Weltkrieg eine Reihe von bemerkenswerten Frauen in Greenwich Village. Eine von ihnen, die der jungen Djuna Barnes in Herkunft, Zielen und auch äußerer Eleganz ähnelte, war die Lyrikerin Edna St. Vincent Millay, die Edmund Wilson, der große Kritiker der Epoche, als junger Mann glühend liebte. Sie gewann einen vergleichsweise hochdotierten Lyrik-Preis (500 Dollar), und ihre Gedichte setzten sich rasch durch. Gelegentlich wurden die beiden Frauen auch außerhalb der Literatur zu Konkurrentinnen: Thelma Wood, Djuna Barnes' spätere grand passion, war die Partnerin einer kurzen lesbischen Episode in Edna Millays Leben. Beide brachen fast gleichzeitig nach Paris auf. Edna Millay finanziell gestützt durch den Preis, Djuna immerhin ausgestattet mit Aufträgen von >Mc Call's Magazine<, einer Zeitschrift, die bemüht war, den richtigen Ton für die moderne junge Frau zu finden. Djuna traf ihn genau, wie H.T Burton, der Herausgeber des Blattes, fand. Er war begeistert von ihr und ihrer Art zu schreiben. Sie war für ihn »eine der hübschesten und amüsantesten Frauen der New Yorker Szene«. Für eine besonders gelungene Story zahlte er ihr 500 Dollar, was damals - und erst recht für sie außergewöhnlich war. Noch während ihrer Ausbildung sorgte sie mit freier journalistischer Arbeit für die Mutter und die Brüder. Zunächst schrieb sie für den >Brooklyn Daily Eagle<, dann für die >New York Press<, die Carl von Vechten herausgab. Er war Musikkritiker, Romancier, Übersetzer und ein sensibler Portraitphotograph - eine der vielbegabten und prägenden Figuren der Kunstszene im Vorkriegs-New York. 1915 entzog sich Djtina Barnes der bedrängenden Familiensituation.

Sie verließ die gemeinsame Wohnung in einem eher trüben Quartier der Bronx und suchte und fand endlich ein Zimmer für sich allein in Greenwich Village. Zuerst an dem schon von Henry James geweihten Washington Square, dem Herz des Village, dann nicht weit davon entfernt in 220 West 14th Street. In diese Jahre fällt die Begegnung mit dem 1887 geborenen Ernst >Putzi< Hanfstaengl, einer der >politisch< schillernden Erscheinungen der Epoche. Er kam aus der Familie des Münchner Kunstverlegers, hatte in Harvard studiert (seine Mutter war Amerikanerin) und übernahm nach dem Tod des Vaters die New Yorker Filiale in der Fifth Aventie, die er mit großem Geschick betrieb. Der familiäre Wohlstand beruhte auf den Hanfstaengl-Drucken, daß heißt auf einer perfektionierten photographischen Technik, die Kunst makellos reproduzierbar und - besonders die alten Meister - populär gemacht hatte. Hanfstaengel verfügte über beste Beziehungen - den Sohn des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt kannte er ans Harvard. Die Liste der Namen, die er in seiner Autobiographie [3] als zumindest gute Bekannte aufführt - T. S. Elliot, Walter Lippmann, Toscanini unter vielen anderen - ist durchaus kein wichtigtuerisches Name-dropping. Er war witzig, ein unerschöpflicher Unterhalter, hochmusikalisch und ein vorzüglicher Pianist, dessen Repertoire von Beethoven bis Chopin reichte kurzum ein weltläufiger Deutscher ans der Belle Epoque, eine Figur, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg so selten nicht war.

In den Jahren 1914-16 herrschte eine heftige bis hysterische antideutsche Stimmung in den USA, wo nach einem Bonmot von Putzi - »jeder Dackel als Angehöriger der >Fünften Kolonne<« verdächtigt - wurde. Er entging der Internierung als feindlicher Ausländer aufgrund seiner guten Beziehungen, aber die Galerie wurde konfisziert und weit unter Preis an einen Konkurrenten verkauft. Er gab eine Zeit lang im Village Zeichen- und Malunterricht, insgeheim aber verfolgte er durchaus politische Ziele und stand in Verbindung mit der von der Deutschen Botschaft gestützten Friedensbewegung in New York. Seine Umtriebe sollen so weit gegangen sein, daß er plante, amerikanische Munitionsfabriken in die Luft zu sprengen.

Die Begegnung mit Djuna Barnes muß für beide ein >coup de f'oudre< gewesen sein.

Die Liebesbeziehung zerbrach an Hanfstaengls Entschluß, eine, Deutsche zu heiraten, um das im Krieg vergossene deutsche Blut zu ersetzen. Er hielte das jetzt für seine patriotische Pflicht, ließ er sie wissen. (Angeblich haben ihn Djunas Neigungen zu Frauen unüberwindlich irritiert.) In seiner Autobiographie Zwischen Weißem und Braunem Haus, diesen immerhin mit dem Jahre 1909 beginnenden Memoiren, kommt seine Beziehung zu Djana Barnes mit keiner Silbe vor. Dafür gibt es eine - in der ersten Ausgabe von Nightwood (1936/37) ausgesparte - Stelle in dem originalen, von T. S. Eliot für die Ausgabe bei Faber und Faber stark gekürzten Manuskript, in der die Autorin nachdrücklich auf diese Beziehung eingeht: »... Und er sagte: >Was ist das an dir, das ich nicht begreife?< Und er ergriff mein Handgelenk und drehte es um. Er ließ nicht los, und ich schrie nicht, aber ich ging in die Knie, weil der Schmerz im Arm so groß war. Und er sagte: >Runter mit dir und sag, daß es nichts gibt, das ich an dir nicht begreife!< Und ich sagte: >Du begreifst nichts, jetzt weiß ich es, daß Du nichts begreifst.< Und er drückte mich zu Boden, so daß ich auf meinen Beinen saß und drehte mir immer noch den Arm um. Und dann lag er auf mir und zitterte und weinte und küßte mich, und er war so schwer, daß sich sein Zittern auf mich übertrug. Und ich sagte: >Nichts! Nichts! Nichts!<, und dann war alles vorbei, und er stand auf und ich auch...« [4] Hanfstaengl, der Harvard-Student, der Freund bedeutender Amerikaner, der kunstliebende Weltmann - Hanfstaengl, der deutsche Patriot, der sich in den frühen zwanziger Jahren mit Hitler einläßt, nachdem er eine Ansprache von ihm gehört hat. Er hält ihn für einen begnadeten Rhetor und glaubt, ihn politisch in die >richtige< Richtung lenken zu können: hin auf ein wiedererstarktes Deutschland, hin auf eine Korrektur des Versailler Vertrages und das auf diplomatischem Wege, mit dem Wohlwollen und dem Einverständnis der Weltmächte. Ein tollkühner Traum, wenn man diese Vorstellungen mit der politischen Realität nach 1918 vergleicht. In seinen Memoiren nennt er sich einen politischen Außenseiter, richtiger wäre die Rede von einem politischen Abenteurer. Und das >Abenteuer< - er war schließlich Leiter des Außenamtes der NSDAP - ging mit knapper Not für ihn glimpflich aus. Das emotionale Abenteuer mit Djun aber führte erstaunlicherweise zu einer lebenslangen, mehr und mehr durch die örtliche Distanz unterbrochenen Freundschaft. Später, 1931, treffen sie sich, also schon (oder noch) während Hanfstaengls Engagement für die >deutsche Sache< in München und Venedig. Mit von der Partie ist der junge Charles Henry Ford, Djunas Freund und Geliebter in den schwierigen Jahren nach ihrer endgültigen Lösung von ihrer großen Liebe Thelma Wood.

In die letzte New Yorker Zeit fallen einige der besten journalistischen Arbeiten von Djana Barnes. So hat sie der Bronx, ihrer ersten New Yorker Bleibe, in der >New York Tribune< eine Art >Nachruf< gewidmet, der allen journalistischen Regeln handfester Berichterstattung ein Schnippchen schlägt und daraus seinen Reiz bezieht. Sie erinnert sich lauter ganz persönlicher Dinge und Erfahrungen, während sie in Gedanken durch die Bronx streift, Erfahrungen, die keineswegs typisch und genau das nicht sind, was >die Leute< über die Bronx hören wollen. Sie erinnert sich an einen Steinmetz, der mit großer handwerklicher Sorgfalt Grabsteine meißelte und so etwas wie ein weiser Mensch war. Es gibt ihn nicht mehr. Sie entsinnt sich einer Baustelle, an der mit Dynamit gearbeitet wurde, und an ihre kindliche Angst vor dem Getöse der Sprengungen. Sie begleitet eine Gruppe höchst skurril aufgemachter Insektensammler durch den Botanischen Garten und fragt sich - und ihren Auftraggeber - rein rhetorisch, ob denn das vielleicht das Richtige über die Bronx sei. Sie läßt sich von ihm empfehlen, was das Publikum erwartet - nämlich etwas über ein Tanzlokal, über das Parkhotel, wo »die Geschäftsleute Schellfisch und Avocados speisen«, etwas über einen Mann, der von einem Müllwagen überfahren wurde: »>Halt!, schrie ich entsetzt und hielt die Hände hoch. >Erzählen Sie ihnen etwas über O'Haras Hall in der 200th Street, erzählen Sie alles, was sie wollen, aber liefern Sie ihnen Fakten.< >Fakten<, sagte ich langsam, >meine Güte, so weit ist es also mit uns gekommen?<« Der Redakteur schlägt ihr vor, etwas über das Theater zu schreiben, über die Ziegfeld Follies, über Klubs, Blindenheime, Irrenasyle, Banken. Sie weist alles von sich. »>Aber dann müssen Sie wenigstens etwas über die Schulen schreiben - über die Halt of Fame.< >Wie käme ich dazu? Erstere habe ich nie besucht, und in letztere komme ich nie hinein.< >Das allerdings<, sagte er verachtungsvoll. >Sie wollen also rein persönlich an die Sache herangehen?< >Ja, das will ich - das tut jeder, der gut schreibt.<« [5]

Das ist ein Bekenntnis, Sie macht sich lustig über die Faktenhuberei des amerikanischen Journalismus, dessen Anforderungen und Methoden sie sich ja durchaus - und mit Gewinn unterworfen hat: Sie weiß genau Bescheid über das, von dem sie berichtet, und mischt sich gut informiert in Aktualitäten. Sie geht sogar so weit, sich im Selbstversuch zwangsernähren zu lassen, um zu wissen, wie es den englischen Frauenrechtlerinnen, die in Hungerstreik getreten sind, ergeht. Wobei gleich anzumerken ist, daß es sich dabei weniger um eine Solidarisierung in der Fraaenfrage handelte als um die spezifische Neugier, die in das vordringen will , was jenseits der Fakten ist. Sie macht wenig Notizen. Ihr Gedächtnis arbeitet offenbar wirklich so, daß es aus einer Äußerung gleich einen Absatz macht, wie sie einmal anmerkt.Das ist Djuna Barnes, Ende Zwanzig, kurz vor dem Alisprung nach Paris: eine gefragte Journalistin, eine beachtete Figur mit sicherem, ja herausforderndem Auftreten. Die ungeheure Schüchternheit, die sie, wie sie einmal bekennt, quälte, als sie auszog, in New York das Fürchten zu lernen, und die, wie ihre Freundin Natalie Barney sich erinnert, sie bei gewissen Gelegenheiten auch später noch überfällt, scheint überwunden oder hinter der Maske der Arroganz, dem leichten Ton überlegener Ironie verschwunden zu sein. In dem knappen New Yorker Jahrzehnt bringt sie (1915) acht ihrer - >gewagten< - Gedichte zusammen mit sechs Zeichnungen (noch sehr à la Beardsley) in The Book of Repulsive Women heraus. Sie verfaßt Einakter - >Zehnminutenstücke< -, die in ihrer szenischen Verknappung kaum verstanden werden. Einige werden von den Provincetown Players, einer engagierten jungen Theatergruppe, aufgeführt, und sie selbst übernimmt gelegentlich eine Rolle. Sie schreibt Hunderte von zum Teil ungezeichneten und daher schwer auffindbaren - Beiträgen für Tageszeitungen und mehr oder minder bekannte Zeitschriften: Short Stories, Reportagen, Interviews. >Brotarbeit< - und mehr.

Die Interviewten - in sehr verschiedener Weise hervorragende Figuren der Epoche reichen von der militanten Gewerkschafterin >Mother< Jones (I'm Plain Mary Jones of U. S. A. / Ich bin einfach Mary Jones aus den USA) bis zur Schauspielerin Helen Westley, einer hochoriginellen Person, deren Ruhm zu verblassen droht und die sie eine >mephistophelische Eidechse< nennt (The Confessions of Helen Westley / Die Geständnisse der Helen Westley); von Flo Ziegfeld, dem >Erfinder< der >Follies<, einer unschlagbaren Revue (Flo Ziegfeld Is Tired of Buying Hosiery / Flo Ziegfld hat es satt, Dessous einzukaufen), bis zu Alfred Stieglitz, der lange Mittelpunkt und Förderer der jungen Künste in Amerika war (Alfred Stieglitz on Life and Pictures: one Must Bleed His Own Blood / Alfred Stieglitz über das Leben und die Bilder: jeder muß seine eigenen Federn lassen). In den bestgelungenen dieser Portraits dringt sie, unmerklich für die Befragten, unter die leicht ablesbare Oberfläche, den oft skurrilen Aufputz, dahin wo jenseits von Karrieredenken und bewußter Inszenierung der Kern der Person getroffen wird - ihre >raison d'etre<. Aber sie >entlarvt< nicht - sie delektiert sich. [6]

Die Erfahrungen dieser Lehrjahre - die sich, abgemildert, in der Familienkorrespondenz spiegeln - schärfen die Sensibilität ihrer Beobachtung. Die Einblicke in >das Leben, wie es ist<, die sie in dieser Zeitspanne gewinnt - nicht ohne eigene Federn zu lassen - geben ihren journalistisehen Arbeiten jene skeptische Distanz zu ihrem Gegenüber, aus der sie gelegentlich eine scheinbar impertinente Zwischenfrage stellt, die ihr aber auch erlaubt, >unerkannt< im Hintergrund zu bleiben, und den Interviewten, sich redend und als physische Erscheinung auszubreiten.

1917 im Mai stirbt Zadel Barnes im Huntington bei ihrem Sohn Wald an Gebärmutterkrebs: eine von Arbeit und Sorge erschöpfte Frau, die aber bis zum quälenden Ende ihre Contenance nicht ganz verlor. Djuna weint um die Großmutter, die wichtigste Figur ihrer Kindheit und Jugend, ist aber abgestoßen von diesem schrecklichen Tod und fürchtet, den penetranten Geruch der Krankheit nie mehr loszuwerden. Sie hält sich fern. Sie versucht, sich mit einer neuen Liebe über diesen Verlust hinwegzutrösten. Seit September 1917 lebt sie mit Courtenay Lemon zusammen, dessen große Gelehrsamkeit die Autodidaktin anzieht. Sie bewohnen ein riesiges Dreieckszimmer in einer weitläufigen Wohnung des verwahrlosten Hauses 86 Greenwich Avenue, das Freunde ihnen vermieten. (Ob es sich um eine tatsächlich - nach strengen Regeln - geschlossene Ehe handelt oder um ein >Gewohnheitskonkubinat<, das nach dem >Common Law, als Ehe galt - eine Merkwürdigkeit im puritanischen Amerika - ist nicht auszumachen. Allerdings begab man sich mit dieser freien Interpretation der Ehe zweifellos an den Rand der >guten Gesellschaft<, oder sogar über ihn hinaus.) Der um fast zehn Jahre ältere Courtenay Lemon hatte sozialistische Neigungen, denen er in Pamphleten zur >Redefreiheit in den USA, und über ähnliche Gegenstände nachging. Er arbeitete zunächst für ein Magazin (>The New Yorker American<) und später als Lektor für die 1916 gegründete Theater Guild. Sein eigentliches Interesse galt der Philosophie, Bergson vor allem, den er Djuna - wohl vergebens - nahezubringen versuchte. Was sie zusammenführte, waren unter anderem ein ähnliches Temperament, ähnliche Vorlieben und eine geistreiche Bissigkeit. Was sie - dem Vernehmen nach - trennte, waren geschmackliche Differenzen: Lemon mochte die riesigen, auffälligen Ohrringe nicht, die Djuna mit Vorliebe trug. Ganz sicherlich nur ein Zeichen für andere ernsthaftere Unvereinbarkeiten. Der Grund zu ihrer Trennung war, so vermutet Andrew Field wohl zu Recht, Lemons Untreue, die Djuna Barnes so wenig ertrug wie später die Treulosigkeiten Thelma Woods. Hinter der eleganten Fassade der frivolen Extravaganten wird hier eine in der Redlichkeit ihrer Gefühle und ihrer fast hilflosen Aufrichtigkeit tief Verletzbare erkennbar. Daß die Beziehung, so kurze Zeit sie auch dauerte, für beide von einiger Bedeutung war, läßt sieh aus Djunas strikter Bitte, sie nach der Trennung nicht mehr zu stören, und aus Lemons einsichtigem und verzweifeltem Brief ablesen, mit dem er sich von ihr verabschiedete: »Vergib mir - ich kann es nicht ändern. Bitte mach Dir keine Vorwürfe, es ist alles ganz einfach ein unglücklicher Zufall, für den das Schicksal eher verantwortlich ist als Du. Aber schließlich, was macht da den Unterschied: ich existiere einfach nicht mehr und damit Schluß. Versuche einfach so zu tun, als sei ich von einem Bus überfahren worden. Ich würde gern mehr schreiben - aber ich kann nicht. Vergib mir also und vergiß oder behalte mir die glücklichen Augenblicke im Gedächtnis, die Du mir gegeben hast, ehe ich ins Nichts zurückkehrte, in das wir alle bald engehen werden ... Ich liebe dich und wünsche Dir alles Gute und vertraue auf die Kraft deiner Intelligenz, die Dich zu dem interessanten und produktiven Leben hinaufziehen wird, das dieser falsche Anfang nicht im Keim ersticken darf.«

Als sie sich - wohl im März 1919 - trennen, ist Djuna siebenundzwanzig Jahre alt. Nach dieser Enttäuschung gab es rasche Affären mit verschiedenen Männern ihres Kreises, auch interessierte sie sich mit einiger Heftigkeit für Frauen, so für Jean Heap, die Partnerin und Gefährtin Margaret Andersons, der Herausgeberin von >The Little Review<. Daß Margaret sie ihr >wegschnappte<, mag - außer dem ähnlich entschiedenen, aber gegensätzlichen Temperament der beiden Frauen - dazu beigetragen haben, daß es trotz Djunas Mitarbeit an >The Little Review< nie zu einem engen freundschaftlichen Verhältnis zwischen ihnen kam. In ihren Erinnerungen My Thirty Years War entwirft Margaret Anderson ein durchaus kritisches Bild von der jungen Djna Barnes: Sie habe sie damals - anders als in ihrem hohen Alter - nicht eigentlich schön gefunden. Und: »Djtina wollte niemals offen reden, sie wollte nicht, daß man mit ihr offen redete. Der Grund sei, sagte sie, daß sie - was sie selbst angehe - sehr zurückhaltend sei. Sie war in Wahrheit nicht zurückhaltend, sondern ahnungslos. Das brachte sie dazu, Mythen über sich selbst zu erfinden, die zu revidieren sie nie für nötig hielt... Es war ihr peinlich, sich auf ein unpersönliches Gespräch über Persönliches einzulassen. So wie es uns peinlich war, eine Beziehung zu jemand herzustellen, der nicht imstande war, mit seiner eigenen Psyche umzugehen ... Ihr Geist kennt keine abstrakten Aspekte...« [7] Was hier als offensichtlicher Mangel kritisiert wird, ist sicherlich ein Charakteristikum der Schriftstellerin Djuna Barnes. Allerdings hatte sie durchaus eine Beziehung zu ihrer eigenen Psyche, aber sie näherte sich ihr nicht analytisch-beredt, sondern >poetisch<, das heißt in Einsichten, die zu Bildern wurden - zu Metaphern. Daß sie nicht nur über sich, sondern auch von anderen viel wußte, lassen ihre Arbeiten von Anfang an erkennen. Je mehr sie diese Erkenntnisse verschliisselt, je weniger sie in der Darstellung ihrer Charaktere und deren Handeln realistisch-logische Konsequenzen zieht, desto weiter entfernt sie sich vom psychologischen Schreiben. Sie verfremdet ihre Figuren, und das kann an ihnen befremden. Sie scheinen häufig von irgendwoher zu kommen und ohne erkennbares Ziel zu sein, sie treten in Kostümen auf, die der übrigen Umwelt nicht entsprechen, sie leben in einem Stück, in das sie zufällig hineingeraten sind, ihre eigene Rolle aus, die ganz unpassend erscheint. Und sie üben, gerade durch ihre rätselhafte Deplaziertheit, eine starke Faszination aus.

Als sie sich - wohl im März 1919 - trennen, ist Djuna siebenundzwanzig Jahre alt. Nach dieser Enttäuschung gab es rasche Affären mit verschiedenen Männern ihres Kreises, auch interessierte sie sich mit einiger Heftigkeit für Frauen, so für Jean Heap, die Partnerin und Gefährtin Margaret Andersons, der Herausgeberin von >The Little Review<. Daß Margaret sie ihr >wegschnappte<, mag - außer dem ähnlich entschiedenen, aber gegensätzlichen Temperament der beiden Frauen - dazu beigetragen haben, daß es trotz Djunas Mitarbeit an >The Little Review< nie zu einem engen freundschaftlichen Verhältnis zwischen ihnen kam. In ihren Erinnerungen My Thirty Years War entwirft Margaret Anderson ein durchaus kritisches Bild von der jungen Djna Barnes: Sie habe sie damals - anders als in ihrem hohen Alter - nicht eigentlich schön gefunden. Und: »Djtina wollte niemals offen reden, sie wollte nicht, daß man mit ihr offen redete. Der Grund sei, sagte sie, daß sie - was sie selbst angehe - sehr zurückhaltend sei. Sie war in Wahrheit nicht zurückhaltend, sondern ahnungslos. Das brachte sie dazu, Mythen über sich selbst zu erfinden, die zu revidieren sie nie für nötig hielt... Es war ihr peinlich, sich auf ein unpersönliches Gespräch über Persönliches einzulassen. So wie es uns peinlich war, eine Beziehung zu jemand herzustellen, der nicht imstande war, mit seiner eigenen Psyche umzugehen ... Ihr Geist kennt keine abstrakten Aspekte...« [7] Was hier als offensichtlicher Mangel kritisiert wird, ist sicherlich ein Charakteristikum der Schriftstellerin Djuna Barnes. Allerdings hatte sie durchaus eine Beziehung zu ihrer eigenen Psyche, aber sie näherte sich ihr nicht analytisch-beredt, sondern >poetisch<, das heißt in Einsichten, die zu Bildern wurden - zu Metaphern. Daß sie nicht nur über sich, sondern auch von anderen viel wußte, lassen ihre Arbeiten von Anfang an erkennen. Je mehr sie diese Erkenntnisse verschliisselt, je weniger sie in der Darstellung ihrer Charaktere und deren Handeln realistisch-logische Konsequenzen zieht, desto weiter entfernt sie sich vom psychologischen Schreiben. Sie verfremdet ihre Figuren, und das kann an ihnen befremden. Sie scheinen häufig von irgendwoher zu kommen und ohne erkennbares Ziel zu sein, sie treten in Kostümen auf, die der übrigen Umwelt nicht entsprechen, sie leben in einem Stück, in das sie zufällig hineingeraten sind, ihre eigene Rolle aus, die ganz unpassend erscheint. Und sie üben, gerade durch ihre rätselhafte Deplaziertheit, eine starke Faszination aus.

Eine solche Figur unklarer Provenienz und Absicht ist Frau von Bartmann, eine Russin, in der Erzählung Aller et retour. [8] Sie unterbricht ihre Fahrt von Paris nach Nizza ohne erkennbaren Sinn und Zweck für zweieinhalb Tage in Marseille, fährt dann in Nizza mit einem Autobus an den Stadtrand und schließt dort ganz selbstverständlich »mit einem großen Eisenschlüssel ... das hohe verrostete Eisentor eines privaten Parks auf ...« Sie besucht überraschend ihre siebzehnjährige Tochter, die auf den merkwürdigen Namen >Richter< hört. Ihr Vater ist gerade gestorben. Sie erkundigt sich ohne eigentliches Interesse nach Dingen im Hause und setzt sich, ohne den Hut abzunehmen, an den Flügel: »... ihre juwelenbesetzten Finger sprühten Funken über die Tasten«. Sie fragt die Tochter, das Kind, wie sie in der Erzählung genannt wird und als das sie - klein, verschüchtert - auch erscheint, nach ihrem Leben ans. Es ist eine Art Verhör. Die Mutter wirkt im Vergleich als die Lebensvolle, die Mächtige, die Tochter als ein mattes Schattengewächs. Sie erteilt ihr Ratschläge, die sie sonderbarerweise selbst bewegen, jedenfalls »nahm sie ruhig ihr Taschentuch heraus und trocknete sich schweigend die Augen«. »Denk alles, Gutes, Schlechtes, Gleichgültiges, und tu alles, alles!« rät sie der Tochter. »Versuch herauszufinden, was du bist, ehe du stirbst. Und... komm als wohlgeratene Frau wieder zu mir.« Zum Schluß teilt das Mädchen der Mutter »ohne Umschweife« ihre Verlobung mit einem ordentlichen jungen Mann mit, der dann noch sein ganzes ordentliches Lebensprogramm vor ihr aufrollt. Die Schlußworte der abreisenden Frau von Bartmann sind: »Herrje, wie überflüssig.«

Auch eine befremdende Figur und eine Fremde im eigenen Milieu ist die Dame in der Erzählung Cassation (Löschung), [9] die in einem Berliner Café In den Zelten eine junge Tänzerin anspricht und sie in ihr großartiges, aber sonderbar verlassenes Haus an der Spree und in ihr eigenes Schicksal hineinlockt. Sie will sie zur Mithüterin ihres schwachsinnigen Kindes machen, eigentlich aber zu ihrem Kind. Die junge Tänzerin entflieht dem Sog dieser weltabgeschiedenen Existenz im letzten Augenblick. »So ergeht es einem, wenn man reist, nicht wahr Madame?« sagt sie zum Schluß. Und diese Frage ist an eine Frau gerichtet, die mit ihr in dem Berliner Café ins Gespräch gekommen ist und ihre Geschichte anhört. In dieser und in anderen Erzählungen klingt bereits der Berlin-Aufenthalt an, den Djuna Barnes 1922 oder 23 in ihre Pariser Zeit einschieben wird, und es ist kennzeichnend für sie, daß sie das Absurde an der Situation der Stadt wahrnimmt und umsetzt und nicht die sozialen Implikationen, wie sie McAlmon, der sich gleichzeitig mit ihr und einigen anderen aus der Pariser >Horde< hier aufhält, in seinen Erinnerungen notiert. »Niemand wußte von einem Tag auf den anderen genau, was der Dollar in Mark bringen würde, aber jeder wußte, daß, was auch immer geschah, der Dollar zehn bis zwanzigmal soviel wert war wie irgendwo sonst... Trotz der elenden Lage der Bevölkerung gab es ein paar schicke Kabaretts und ein futuristisches Lokal für Tanztees und nächtliche Treffss, und ansonsten Kneipen und Spelunken jeglicher Art. Und niemand wußte im voraus, wen man wo traf.

Aus Rußland, aus Polen, aus den Balkanländern, aus Skandinavien, England und Frankreich, aus Nord- und Südamerika kamen die Besucher scharenweise nach Berlin ... Hirschfeld leitete sein Psychoanalytisches Institut, und einige Wesen, die sich ihres Geschlechts oder auch ihrer Hemmungen nicht sicher waren, konkurrierten darin, möglichst verrückt auszusehen ... Rauschmittel, vor allem Kokain, gab es in Hülle und Fülle in den meisten Nachtlokalen. Eine Lage >Schnee< - genug Kokain, um mehr als >high< zu sein - war etwa zwei Cents wert. Verarmte, jungen und Mädchen aus guten deutschen Familien verkauften und nahmen Koks, wenn sie sich in den trübseligen Nachtclubs der Wärme wegen versammelten, die sie auf der Straße oder zu Hause - falls sie ein Zuhause hatten - nicht fanden. Ich hatte ein riesiges Zimmer In den Zelten 18, Djuna hatte ein Zimmer im nächsten Haus.

Aus Rußland, aus Polen, aus den Balkanländern, aus Skandinavien, England und Frankreich, aus Nord- und Südamerika kamen die Besucher scharenweise nach Berlin ... Hirschfeld leitete sein Psychoanalytisches Institut, und einige Wesen, die sich ihres Geschlechts oder auch ihrer Hemmungen nicht sicher waren, konkurrierten darin, möglichst verrückt auszusehen ... Rauschmittel, vor allem Kokain, gab es in Hülle und Fülle in den meisten Nachtlokalen. Eine Lage >Schnee< - genug Kokain, um mehr als >high< zu sein - war etwa zwei Cents wert. Verarmte, jungen und Mädchen aus guten deutschen Familien verkauften und nahmen Koks, wenn sie sich in den trübseligen Nachtclubs der Wärme wegen versammelten, die sie auf der Straße oder zu Hause - falls sie ein Zuhause hatten - nicht fanden. Ich hatte ein riesiges Zimmer In den Zelten 18, Djuna hatte ein Zimmer im nächsten Haus.

Aber Djuna arbeitete damals und beteiligte sich nicht wie die meisten anderen am Nachtleben. Nach einigen Wochen ging sie nach Freiburg, um dort Material für einen Artikel über den Dämmerschlaf zu sammeln.« [10] Daß die Mädchen und Jungen aus guten Familien nicht nur Rauschgift verkauften und nahmen, sondern auch zu jeder Art Prostitution bereit waren, um sich und die Ihren durchzubringen, notiert er desillusioniert. Als er Jahre später ein intelligentes und guterzogenes Mädchen, mit dem er längere Zeit in Berlin zusammen gewesen war, am Arm eines wohlsituierten Geschäftsmannes wiedertrifft, grüßen sie sich nicht, und es ist ihm klar, daß »wenn sie es zu irgendeiner Art Ruhe und Sicherheit gebracht hatte, ihr gewiß nicht daran liegen würde, sich an jene verrückten, verzweifelten Tage zu erinnern, da es keine Fröhlichkeit oder Freude gab, sondern nur bodenlosen Leichtsinn«. [11] Der Vergleich mit dem Überlebenszynismus Berlins erhöht noch den Glanz, von Paris, wo das Laster mehr oder weniger freiwillig war.

Immer wieder wird - auf sehr verschiedene Weise - die für Djuna Barnes offenbar so wichtige Beziehung zwischen Mutter und Kind, Mutter und Tochter variiert, und immer erscheint sie als nicht geglückt, als menschliches Verhältnis, das nicht glücken kann. Andrew Field sieht ihre Kinderlosigkeit sogar als ein zentrales Problem in ihrem Werk. In einem Brief aus den dreißiger Jahren an die eine Zeitlang sehr vertraute Freundin Emily Coleman gibt es die späte Klage der sonst überzeugten Einzelgängerin: »Kein Mann, kein Kind - keine Zugehörigkeit<, Und Margaret Anderson spricht an der schon erwähnten Stelle ihrer Erinnerungen von der »intensiven Mütterlichkeit,< Djunas, die deren Mißtrauen und Empfindlichkeit im Umgang mit ihr für eine Weile überdeckt habe. Ein im Bild der - jungen - Djuna überraschender Zug: Die familiäre Erfahrung hatte sie vom Wunsch nach Kindern gründlich abgeschreckt. Douglas Messerli, der eine umfassende Bibliographie zu Djuna Barnes zusammengestellt und sich durch Herausgaben und Einführungen in ihr Werk um sie verdient gemacht hat, meint zu ihrer frühen Prosa: »Zwar hat Djuna Barnes in ihrem ganzen Werk die Figuren als Embleme, Karikaturen und Stereotypen eingesetzt, die ihre Wurzeln in den Charaktertypologien der Literatur des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts haben, doch bei diesen frühen Zeitungstexten hat weniger die Entscheidung, auf frühe literarische Tradition zurückzugreifen, eine Rolle gespielt als die Tatsache, daß dies eine Konvention ihres Mediums war.« [12]

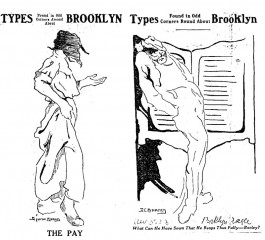

Die alltäglichen Typen allerdings (die sie auch in einer Reihe von Zeichnungen, Types Found in Odd Corners Round About Brooklyn vorstellte), ja sogar die Stereotypen kippen bei ihr häufig um in das genaue Gegenteil: eben ins vieldeutig Überzogene, ins Unwahrscheinliche, ins Nirgendwohingehörige, ins Surreale. Sie scheint mir damit die Konvention ihres Mediums, der - als literarisches Forum durchaus beachteten Zeitung dieser Zeit zu überschreiten: Ihre aus >faits divers< entwickelten Geschichten streifen das Absurde. Die Situationen und Begebnisse aus der Alltagsrealität werden unter dem decouvrierenden Blick der Verfasserin zu etwas ganz anderem: Indem sie mögliche Zusammenhänge herstellt, kommen persönliche Legenden ans Licht, werden Wunsch- und Traumbilder sichtbar, enthüllen sich Nachtseiten, ohne das Bild der äußeren Hergänge zu verändern. Die Realität bleibt unabänderlich erhalten, wird von diesen inneren Erfahrungen unterwandert und ist einzig für die Betroffenen - meist Abweichler, Außenseiter, ins Abseits Geratene - und den Leser, der ihnen folgt, nicht mehr die gleiche.

Die alltäglichen Typen allerdings (die sie auch in einer Reihe von Zeichnungen, Types Found in Odd Corners Round About Brooklyn vorstellte), ja sogar die Stereotypen kippen bei ihr häufig um in das genaue Gegenteil: eben ins vieldeutig Überzogene, ins Unwahrscheinliche, ins Nirgendwohingehörige, ins Surreale. Sie scheint mir damit die Konvention ihres Mediums, der - als literarisches Forum durchaus beachteten Zeitung dieser Zeit zu überschreiten: Ihre aus >faits divers< entwickelten Geschichten streifen das Absurde. Die Situationen und Begebnisse aus der Alltagsrealität werden unter dem decouvrierenden Blick der Verfasserin zu etwas ganz anderem: Indem sie mögliche Zusammenhänge herstellt, kommen persönliche Legenden ans Licht, werden Wunsch- und Traumbilder sichtbar, enthüllen sich Nachtseiten, ohne das Bild der äußeren Hergänge zu verändern. Die Realität bleibt unabänderlich erhalten, wird von diesen inneren Erfahrungen unterwandert und ist einzig für die Betroffenen - meist Abweichler, Außenseiter, ins Abseits Geratene - und den Leser, der ihnen folgt, nicht mehr die gleiche.

Besonders greifbar wird dieses Erzählverfahren in der Geschichte der Paprika Johnson [13], einer kleinen Bankangestellten von sanfter Schönheit, die mit einer gebrechlichen Mutter im achten Stock eines Mietshauses lebt und abends mit ihrem Banjospiel auf der Feuertreppe, ohne es zu ahnen, Besucher in den Biergarten unten lockt. Um ihrer häßlichen Freundin einen Gefallen zu tun, versäumt sie ihr eigenes Glück, das heißt den Besuch eines jungen Mannes, der von ihr und ihrem Spiel fasziniert ist. Am Schluß der Geschichte sieht man sie wie immer - nur um einige Jahre älter - auf der Feuertreppe Banjo spielen, eine schlechtbezahlte Unterhaltungsküüstlerin für den inzwischen durch sie florierenden Biergarten. Jede Erbaulichkeit wird durch den gleichmütigen Ton der Erzählerin getilgt, die im stillschweigenden Einverständnis mit >dem Leben< und seinen skurrilen Grausamkeiten zu sein scheint. Es ist eine Welt der stumm Gescheiterten, wo am Kneipentisch wortreich behaupteter Glanz erlischt, wo im Ausbruch oder Versagen der Jungen die Hoffnungen der Väter zerrinnen.

Einige der Stories wirken heute - in Thema und Figuren - unglaublich zeitnah (The Terrorists / Die Terroristen), andere - aus einem verschwundenen ländlichen Amerika - archaisch. Es sind unscheinbare und zugleich phantastische Tragödien, die sich da in dunklen, poveren Winkeln abspielen. Fast alle Figuren scheinen im Bann einer bestimmten Vorstellung, die sie von sich oder andere von ihnen haben, zu handeln - oder auch nicht handeln zu können. »Die Tragödie ist für Djuna Barnes die Handlungsunfähigkeit ...«, so Douglas Messerli im Nachwort zu den Zeitungsgeschichten. An den Erzählungen läßt sich ablesen, wie sich Djuna Barnes im >Handwerk des Lebens< perfektioniert. Die pfiffigen oder bissigen Vorgriffe werden mit >tödlichen Verletzungen< bezahlt. Auch die meisten ihrer exzentrischen und irritierenden Figuren scheinen unheilbar verletzt - gerade noch entkommene Angehörige eines geheimen Pandämoniums. Es sind überwiegend reifere Damen, den Männern überlegen und doch ratlos, die diese Szene beherrschen: die statuarische, weltenthobene Pfandleiherin Lydia Passova (in Mother / Mutter [14]) so gut wie die männerfreudige Nelly Grissard (The Robin's Homse / Das Haus der Wanderdrossel), die »straffe, dünne schweigsame« und nervengestörte Mrs. Kittridge der Saturnalien wie die gutmütige unheilstiftende Witwe (in Oscar). Eine Stelle aus dieser langen Erzählung belegt die Dichte ihrer Charakterisierung: »Der Ort war schroff, öde und unzugänglich im Winter. Im Sommer war er überlaufen von Künstlern und Städtern mit Ehefrauen und Babies. Jeden Samstag fand auf der Gemeindewiese ein Markt statt, wo für ein Spottgeld Gebrauchtwaren zu finden waren und auf eine ebenso furchtbare wie flüchtige Weise geflirtet wurde. Es gab Picknicks, Bergsteigen, Reden im Rathaus über das Böse im Menschen, über Sünde und Demokratie und hin und wieder einen Vortrag über >das, was jedermann wissen sollte< dem Mütter beiwohnten, deren Sprößlinge unterdessen bei Dienstboten blieben, die wiederum wußten, was niemand wissen sollte«. [15] Das Alltägliche ist für Djuna Barnes - wie für den hochgeschätzten Freand James Joyce der eigentliche Schauplatz. Das Besondere eines Schicksals verbirgt sich in unscheinbaren äußeren Situationen, das Drama spielt sich in Seelenrandbezirken ab.

Das Unheil kündigt sich oft in den ersten Zeilen einer Erzählung an. The Rabbit / Das Kaninchen [16], die Geschichte eines Armeniers, der nach New York verschlagen wird, beginnt so: »Die Straße war von Blättern bedeckt gewesen an dem Tag, da der kleine Schneider sein Heimatland verließ ... Er verließ Armenien nicht, weil er das wollte, sondern er verließ es, weil er mußte. An Armenien war nichts, das er nicht gern auf alle Zeiten immer weiter erlebt hätte; es war die bare Notwendigkeit, man stieß ihn hinaus...» Der Leser weiß sofort: es kann nicht gutgehen, er ahnt, daß der kleine Schneider eine dieser verlorenen Existenzen sein wird, die der - angebliche - Mischkessel Amerika nicht aufnimmt. Er ist überrascht davon, wie und woran er zugrunde geht, aber es leuchtet ein, daß er einer zickigen kleinen Megäre in die Hände fällt und, um sich vor ihrer Verachtung zu schützen, etwas tut, was gegen seine Natur geht: er tötet ein Kaninchen und verliert darüber den Verstand. Djuna Barnes versammelt in diesen Erzählungen häufig >displaced persons< - Menschen, die ihren Ort und ihren Lebenszusammenhang verloren haben - ein erstaunlich früher und scharfer Blick hinter das amerikanische Leitbild von der Freiheit für alle und in das Jahrhundert der Emigrationen. In der kritischen Unerbittlichkeit ihres Alters hat Djuna Barnes die meisten der Erzählungen, die zwischen 1915 und 1929 - teils in Tageszeitungen, teils in Zeitschriften wie >All-Story Weckly<, The Little Review<, >Dial<, >Transatlantic Review< >Vanity Fair< und >Smart Set< - erschienen als >Juvenilia<, abgetan. Härte gegen sich selbst ist des Autors gutes Recht. Es ist das Recht der Nachwelt, anders zu urteilen. (Hätte Max Brod Kafkas Wunsch, seine nachgelassenen Arbeiten zu vernichten, entsprochen, wäre sein Werk wären wir - um die vielleicht wichtigsten seiner Dichtungen ärmer.) In der Auswahl, die Djuna Barnes für die 1962 erschienenen Erzählungen getroffen und die sie unter dem Titel der einen, Spillway (Titel der deutschen Ausgabe: Leidenschaft) versammelt hat, sind immerhin drei aus Book von 1923, einem ersten Sammelband von erzählerischer Prosa, Lyrik und Stücken, übernommen, darunter die große, zuerst in >The Little Review< veröffentlichte Erzählung The Night among the Horses (Die Nnacht mit den Pferden), in der eine Dame der Gesellschaft ihren ansehnlichen Stallburschen in infamer Weise dazu treibt, sich Manieren und Verhalten der >feinen Welt< anzueignen, bis er seine Identität einbüßt: Seine geliebten Pferde erkennen ihn - als er schließlich verzweifelt aus dem grellen Fest auf die Koppel stolpert - in seiner gesellschaftlichen Verkleidung nicht mehr und trampeln ihn nieder. Die Denaturierung des Menschen, seine Entfremdung von der Kreatur und deren geheime Macht ist ein Thema, das Djuna Barnes - bis in den Schluß von Nightwood - bedrängt und das sie in archaischen Bildern bewältigt. Louis E Kannenstine, der mit seinem umfangreichen Essay The Art of Djuna Barnes.

Duality and Damnation eine gründliche Studie zum Werk der Dichterin geliefert hat, vergleicht die unter Spillway vereinten Erzählungen mit den Dubliners von James Joyce. »Beide befassen sich mit dem unterdrückten Leben einer bestimmten Kultur ... Miss Barnes' Schauplätze wechseln zwar und sind weniger präzise umnrissen, aber sie begreifen nicht weniger konkret die toten Formen ein, die im >wüsten Land< des zwanzigsten Jahrhunderts übrigbleiben, nachdem alle historischen und geistigen Verbindungen abgebrochen sind und eine schreckliche unterirdische Ratlosigkeit hinterlassen haben.« [17] Das gesamte Personal ihrer Erzählungen und Theaterstücke scheint etwas Unzeitgemäßes - oder richtiger vielleicht >Zeitverlorenes< - zu haben, und es ist der Autorin gelegentlich vorgeworfen worden, sie und ihre Figuren könnten sich nicht aus der Décadence lösen. Zweifellos gibt es >dekadente< Züge bei einigen von ihnen: Sie sind lebensuntüchtig, zerbrechlich, manieriert, launenhaft - mit einem Wort realitätsfremd, wie die hysterische kleine Russin in La Grande Malade oder die verblühte Prinzessin Frederica Rholinghausen und ihr Geliebter in der Erzählung Leidenschaft [18]. Zugleich aber sind sie - trotz ihrer merkwürdigen >Unzugehörigkeit< - durchaus auch Geschöpfe der zwanziger Jahre. Im >wüsten Land des zwanzigsten Jahrhunderts< finden sieh Übergänge des neunzehnten neben Vorgriffen einer Moderne, die vor allem von kleinen avantgardistischeu Gruppen getragen wird.

In Fotos aus der Zeit und in dem großartigen Film von Walter Ruttmann Berlin - Die Symphonie einer Großstadt (1928) wird dieses Nebeneinander an der modischen Oberfläche - und noch eine Schicht darunter - sichtbar: Neben Damen mit knöchellangen Röcken ist da der flinke neue Frauentyp im kniekurzen Hemdkleid. An Handwerkern, die ihre Last auf dem Rücken oder in einem Pferdekarren transportieren, flitzen Autos und Autobusse vorbei. Nicht weit von den glanzvollen Kaufhäusern und Spezialgeschäften gibt es Kellerläden für Kohlen und Kartoffeln. Wir gehen heute, zu leicht davon aus, daß seinerzeit >Das Neue< in der Lebensweise wie in den Künsten sich eindeutig darstellte und von allen erwartet und begrüßt wurde. Aber so war es nicht, sonst hätte es die zahlreichen sich bekämpfenden Künstlergruppen, die einander ablösenden >Sezessionen< in der Kunstszene der Jahrzehnte um 1900 nicht gegeben.

In Fotos aus der Zeit und in dem großartigen Film von Walter Ruttmann Berlin - Die Symphonie einer Großstadt (1928) wird dieses Nebeneinander an der modischen Oberfläche - und noch eine Schicht darunter - sichtbar: Neben Damen mit knöchellangen Röcken ist da der flinke neue Frauentyp im kniekurzen Hemdkleid. An Handwerkern, die ihre Last auf dem Rücken oder in einem Pferdekarren transportieren, flitzen Autos und Autobusse vorbei. Nicht weit von den glanzvollen Kaufhäusern und Spezialgeschäften gibt es Kellerläden für Kohlen und Kartoffeln. Wir gehen heute, zu leicht davon aus, daß seinerzeit >Das Neue< in der Lebensweise wie in den Künsten sich eindeutig darstellte und von allen erwartet und begrüßt wurde. Aber so war es nicht, sonst hätte es die zahlreichen sich bekämpfenden Künstlergruppen, die einander ablösenden >Sezessionen< in der Kunstszene der Jahrzehnte um 1900 nicht gegeben.

Um es abgekürzt zu sagen: Die Welt des Großbürgertums, die Proust in Eine Liebe von Swann schildert, existiert Seite an Seite mit Dada. Der noble Faubourg St. Germain und sein verblassendes Adelsmilieu grenzten unmittelbar an die Pariser Straßen, in denen die >revolutionären, Künstler und Schriftsteller wohnten. Das ist das eigentlich Aufregende dieser Epoche: Wie nie zuvor forderte eine durch enorme technische Fortschritte beschleunigte, vielfach überstürzte Veränderung der Lebenswelt vorausgreifende - und radikale - Deutungen in den Künsten heraus. Die >Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen<, gilt gerade für sie. Konstruktivismus, Expressionismus, Kubismus, Futurismus Kunstbewegungen aus der großen Aufbruchszeit vor 1914 - wurden von den meisten Zeitgenossen nicht als >zeitgenössisch< - als >ihre< Kunst - empfunden, sondern als befremdlich, ja als Affront. (Anders ist es auch nicht zu erklären, daß im Deutschland der dreißiger Jahre eine - bürgerliche und für Nazipropaganda nicht allzu anfällige - Majorität für die Verfemung der Moderne als >entartete Kunst< leicht zu gewinnen war.) In diese Vieldeutigkeit Nachkriegseuropas ergoß sich der Strom der >expatriates< aus Amerika.