Unmittelbar nach der stotternden Abfahrt des mit Holzkohle angetriebenen Kombiwagens hörten wir Flugzeuge. Schon ballerte irgendwo die Flak. Wir waren nervös. Mama sammelte warme Jacken, Zahnbürsten und dergleichen und füllte damit zwei Koffer. Dann hörten wir Radio. Paris meldete nichts Besonderes. Die satirische Chronik von Jean-Herold Paquy lief planmäßig und endete wie immer mit dem stereotypen Satz: ».. .et l'Angleterre comme Carthage sera detruite« (und England wird zerstört wie Karthago). Militärfahrzeuge fuhren auf der Landstraße. Wir gingen in den Garten. Wegen des Flugzeugdröhnens betrachteten wir den Himmel aufmerksam. Es war längst Nacht, und Mama hatte uns bisher nicht aufgefordert, ins Bett zu gehen. Sie war unschlüssig und lief sinnlos im Haus hin und her.

»Wie mag es Papa ergehen?« fragte sie.

Gegen elf Uhr legten wir uns endlich schlafen. Kurz nach Mitternacht weckte uns das donnernde Krachen von Bomben. Flugzeuge flogen in sehr niedriger Höhe. Es prasselte und ballerte aus verschiedenen Richtungen; die Flak schoß fast ununterbrochen. Wir zogen uns an und warteten. Seltsamerweise gingen wir nicht in den Keller. Wir sprachen nur davon. Warum hörte der Krach nicht auf? Mama versuchte, ihre Angst um Papa zu verbergen; es gelang ihr schlecht. Immer öfter sprachen wir vom fernen Schutzgraben. Sollten wir dorthin laufen?

Durch die Fenster im Parterre war wenig zu sehen im ersten Stock störten die Bäume. Wir beschlossen, zum Speicher hinaufzugehen, wo es ein Dachfenster gab, das man schräg stellen konnte, um hinauszusehen. Nur waren wir alle zu klein, auch Mama. Wir stellten einen Hocker hin und kletterten nacheinander darauf, uns bald gegenseitig bedrängend, um das schier unglaubliche Bild anzuschauen, das sich uns bot: Der Himmel brannte! In Richtung Meer erstreckte sich am Horizont eine breite, hellbeleuchtete Fläche, in welcher grelle Lichter flackerten, die Nacht vertreibend. Es gab dort auch leuchtende Punkte, die in der Luft zu hängen schienen. Helle Bündel von Scheinwerfern bewegten sich bis zu uns durch die Dunkelheit. Sie kreuzten sich, schienen sich zu suchen. Lichter blinkten, weiße und rote. Die Nacht lebte auf eine erschreckende, unwirklich schöne Weise. Es war wie ein phantastisches Feuerwerk, das uns die Sprache verschlug. Immer wieder wollten wir durch die Luke schauen, von der gefährlichen Pracht des Himmels fasziniert.

Vor den begleitenden Geräuschen fürchteten wir uns zunächst nicht. Es gab viel zu sehen..., und wir hatten uns an die dumpfen, fernen Explosionen der Bomben schon fast gewöhnt, auch an das ständige scharfe Knallen. In dieser gewaltigen Geräuschkulisse erschreckten uns aber plötzlich neue zischende, langanhaltende Laute, die mit einem furchtbaren Krach endeten. Davon nun fühlten wir uns unmittelbar bedroht. Wir hatten den Speicher verlassen und versuchten, uns im Wohnzimmer hinzulegen, aber wir waren unfähig, uns zu entspannen. Sollte das die Landung sein? Oder handelte es sich um ein Täuschungsmanöver, so etwas Ähnliches wie bei Dieppe zwei Jahre zuvor, als die Alliierten eine erfolglose Probelandung unternommen hatten? Damals, am 19. August 1942, waren 5000 Kanadier in Dieppe gelandet. Es hatte unter ihnen 900 Tote gegeben. Im Grunde genommen ahnten wir, daß wir mit solchen Gedanken versuchten, uns selbst zu täuschen. Eine Art moralische Beruhigungspille, von der wir wußten, daß sie nichts taugte.

Plötzlich gab es eine so gewaltige Explosion, daß wir zusammenzuckten. Dann war es eine Weile still. Vielleicht hatten die Alliierten die Absicht, sehr viel Krach bei uns zu schlagen, um anderswo, im Norden, unauffällig zu landen? Während wir so redeten, mehrten sich die zischenden, einzeln vernehmbaren brutalen Laute der schweren Waffen .. ., und Mama erkannte sie. Schon eine ganze Weile hatte sie nichts gesagt. Jetzt sprudelte es aus ihr heraus:

»Es ist die Artillerie. Es donnert wie an der Somme während des Krieges 1914/18. Oh, Kinder, ich erinnere mich so gut daran!«

»Weißt du das noch, nach so langer Zeite?«

»Leider ja. So etwas vergißt man anscheinend nicht. Ich wollte euch nicht zu früh beunruhigen, aber jetzt bin ich völlig sicher: Eine Schlacht ist im Gange. Es sind schwere Kanonen, die schießen.«

Ich glaube, ihr Blick wäre nicht entsetzter gewesen, wenn ein Abgrund sich vor uns geöffnet hätte. Dann sagte sie rasch:

»Wir müssen weg von hier, auch ohne Papa. Wir müssen zum Schutzgraben. Nehmt die Koffer! Ich werde einen Zettel schreiben, damit er weiß, wo wir sind. Oh, warum sind wir schon wieder getrennt! Nany, nimm die Mohairdecke und die Thermosflasche mit. Ich trage den Korb mit dem Proviant.«

»Dürfen wir Okay mitnehmen?« fragte Michel.

»Okay? Ah ja... Natürlich nimmst du ihn mit. Er würde nur Papa stören, wenn er zurückkommt.«

(Später werden wir erfahren, daß die Geschütze der Schlachtschiffe 40 Minuten vor der Landung zu feuern begonnen haben. Eine ganze Flotte ist im Einsatz, die mächtigste, die es je gegeben hat: Sie besteht aus 1500 Kriegsschiffen, davon 7 Schlachtschiffe, 23 Kreuzer, 148 Zerstörer und eine Menge Schaluppen, Fregatten, Trawler, Korvetten. Als Vorboote die vielseitig bewaffneten Minenräumer.)

6 Uhr 30, die Stunde X.

Wir laufen durch den Hof, an Gebäuden entlang, jeden Augenblick bereit, uns hinzulegen. Zwei Bungalows haben wir hinter uns gebracht, als es beginnt, fürchterlich zu knallen. Die Flak-Geschosse hinterlassen lange helle Spuren am Himmel. Ein Flugzeug fängt Feuer und stürzt trudelnd ab. Wir laufen den sehr langen Garagenbau entlang und sehen ein zweites Flugzeug abstürzen. Alles kommt uns beängstigend nah vor, und wir können es kaum fassen, als ein Milchwagen plötzlich am Ende des großen Hofes auftaucht. Der Mann läßt sein Pferd halten und zieht es anscheinend vor, die weite, freie Fläche nicht zu betreten. Daß er überhaupt da ist, tut gut. Daß er gewagt hat, Milch einzusammeln!

Plötzlich sind mehrere Menschen um uns: Arbeiter, die trotz alledem gekommen sind, und solche, die über den Garagen wohnen. Sie wollen wissen, wo Papa ist. Mama muß erklären, daß er heute Nacht die Eisenbahnlinie bei Crouay zu bewachen hat und daß sie überhaupt nicht weiß, wo er steckt (ob er noch lebt, meint sie, aber sie sagt es nicht). Im selben Moment fallen Bomben, ziemlich nahe. Wir rennen alle in die einzige offene Garage. Bald darauf erscheint Herr D., kreideweiß und völlig außer Atem.

»Sie waren heute Nacht mit meinem Mann«, sagt Mama voller Hoffnung. »Ist er auch zurückgekommen?«

»Nein. Ich bin allein zurück. Es ist die Hölle. Lassen Sie mich! Ich will meine Frau und die Kinder holen.«

»Aber Herr D.«, sagt ein Mann betont ruhig. »Hier ist nichts passiert. Ihre Familie wartet oben in Ihrer Wohnung auf Sie. Beruhigen Sie sich doch! Was ist mit unserem Direktor? Warum ist der weiße Kombi nicht zurück?« Dann erfahren wir, daß Papa noch zwei Männer, die bei der Nachtwache dabei waren, nach Hause ins Dorf fahren wollte, bevor er hierher zurückkäme.

»Ich bin raus und über die Felder gerannt. Ich wollte nicht weiter. Die Bomben fielen um uns. Laßt mich bitte! Ich will meine Kinder zum Schutzgraben bringen!«

»Wo waren Sie, als Sie ausgestiegen sind?«

»In der Nähe des Bahnhofs.« Schon ist er weg, der sonst wirklich nette Abteilungsleiter, dessen Zuverläßigkeit und Sachlichkeit von Papa immer gerühmt wurden. Nun will er zu seinen Kindern, klar! Das ist sehr verständlich. Und Papa? Was für einen Narren von Vater wir haben!... Haben wir ihn noch? O lieber Gott, mach daß es so ist!

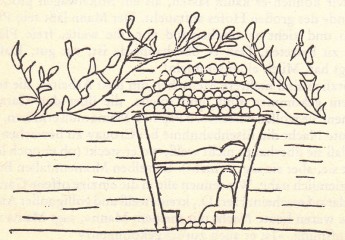

Es wird Zeit, daß ich unseren Schutzgraben beschreibe. Auf meiner damaligen Schnitt-Zeichnung sieht unser Bunker im fertigen Zustand fast wie ein mit Laub geschmückter Hut aus. Allerdings fehlt am D-Day der Schmuck vollends. Auch die zweite Schicht Erde, die uns schützen muß, ist nicht vorhanden, und viele Baumstämme liegen noch herum. Die Landung läuft auf Hochtouren, aber unser Fuchsbau ist nicht fertig!

Wir stehen zaghaft mit unserem Gepäck davor und denken: Wenn doch nur Papa hier wäre, um die Plätze zu verteilen! Wir gehen die Treppe hinunter und stellen fest, daß noch nicht viele Menschen unten sind. Wir setzen uns nahe dem Eingang auf die sich gegenüber stehenden Bänke. Diese zwei Bankreihen setzen sich durch den ganzen Graben fort. Der Boden unter unseren Füßen besteht aus dünnen Baumstämmen, die etwaige Nässe durchsickern lassen sollen. Die Gesamthöhe des Grabens beträgt zwei Meter. Der Erdbunker ist ungefähr fünfzehn Meter lang und nicht verschlossen. Der unterirdische Gang mündet an seinen beiden Enden in eine Zick-Zack-Treppe, die nach oben führt. Bald werden wir dort unter der Erde mit 23 Menschen leben.

Wir stehen zaghaft mit unserem Gepäck davor und denken: Wenn doch nur Papa hier wäre, um die Plätze zu verteilen! Wir gehen die Treppe hinunter und stellen fest, daß noch nicht viele Menschen unten sind. Wir setzen uns nahe dem Eingang auf die sich gegenüber stehenden Bänke. Diese zwei Bankreihen setzen sich durch den ganzen Graben fort. Der Boden unter unseren Füßen besteht aus dünnen Baumstämmen, die etwaige Nässe durchsickern lassen sollen. Die Gesamthöhe des Grabens beträgt zwei Meter. Der Erdbunker ist ungefähr fünfzehn Meter lang und nicht verschlossen. Der unterirdische Gang mündet an seinen beiden Enden in eine Zick-Zack-Treppe, die nach oben führt. Bald werden wir dort unter der Erde mit 23 Menschen leben.

6 Uhr 45.

Schnelle Schritte von Holzpantinen hallen oben auf dem asphaltierten Weg und eine weibliche Stimme ruft:

»Madame B.?«

Wir rennen alle hinaus. Beinahe wäre ich über die Leine von Okay gestolpert.

»Mein Mann?«

»Nein, Madame. Von ihm weiß ich nichts. Kann ich etwas tun?«

Dieses Mädchen arbeitet im Laboratorium und wohnt in Le Breuil, zwischen Le Molay und Crouay, wo Papa heute Nacht Wache hielt.

»Wie sieht es aus in Le Breuil?« fragt Mama, die ihr die Hand voller Erregung schüttelt. »Was haben Sie unterwegs gesehen, Marguerite?« »Oh, Madame! Es ist furchtbar. Viele Bauernhöfe sind kaputt. Monsieur Jagoury ist heute Nacht umgekommen.«

»Monsieur Jagoury ?«

»Ja. Er wurde am Kopf getroffen und war gleich tot, auf der Stelle.«

»Wo?«

»Bei sich im Hof. Er ist hinausgegangen, um sein Pferd zu beruhigen. Es war ein Höllenkrach bei uns... Ich weiß, Kinder; ihr habt ihn sehr gern gehabt. Er hat bestimmt nicht gelitten, der Arme! Es sind heute Nacht viele Menschen in Le Breuil gestorben.«

(»Am 6. Juni 1944«, schreibt der Landrat von Bayeux in seinem offiziellen Bericht, »ist die Gemeinde Le Breuil, obwohl von jedem militärischen Ziel entfernt, wörtlich mit Bomben begossen worden.«)

Marguerite erzählt noch grausame Dinge, die wir erst später erfassen werden. Im Moment sind wir wie betäubt. Mir ist so, als ob ich das Gesicht von Monsieur Jagoury sehen könnte. Er war, so lange wir zurückdenken können, unser Schutzengel. Er ist ein Teil unserer Kindheit. Sein Tod tut weh, so weh, daß man nicht einmal weinen kann. Lang noch verfolgt uns die schlimme Nachricht. Wir können und wollen nicht glauben, daß unser Freund gestorben ist.

Trotzdem fügt sich sein Tod in die heiteren Erinnerungen, die er uns als Beschützer der Tiere hinterläßt; starb er nicht, zwischen Haus und Stall, weil er sein vom Krach aufgescheutes Pferd beruhigen wollte? Diese sorgende Geste paßt zu ihm. Sicher gibt es ein Paradies für Schutzengel, aber ohne Weiden, ohne Bäume, ohne Kühe, Pferde, Kälber, Kücken... und ohne Kinder. Was soll er dort tun, unser lieber, guter Monsieur Jagoury? Dieser Mann hat uns die Natur nahe gebracht. Von ihm lernten wir, wie man Pferden das Geschirr anlegt, wie man Kühe beruhigt, die bald kalben werden, wie man Heu bindet, welche Apfelmischung den besten Cidre ergibt und welches Futter Entenkücken brauchen. Von ihm lernten wir auch, daß man nicht weint, wenn man stürzt, weil es nichts nützt, und daß man nicht schreit, wenn Tiere in der Nähe sind, weil sie leicht erschrecken können. Wir lernten so viel von ihm... Werden wir jemals einen Pferdestall betreten können, ohne an seine Ratschläge zu denken? Werden wir die alten Reime jemals vergessen, die er uns lehrte?

»Rouge a se, la mare a se«, was in französisch bedeutet: »Rouge le soir, la mare a soif.« (Rot am Abend, durstig der Teich, ein alter normannischer Spruch, mit dem die Bauern das Wetter für den nächsten Tag voraussagen.)

Diese Gedanken kommen uns später, als wir endlich in der Lage sind zu weinen. Was hat Marguerite alles erzählt? Von einem 17jährigen Mädchen aus ihrer Ortschaft hat sie gesprochen, die diese Nacht allein auf dem Bett verblutet ist, wo ihre Angehörigen sie mit einem amputierten Arm und einer schweren Verletzung am Bein zurückgelassen haben. Den Eltern dieses Mädchens, von dem andauernden Lärm der tieffliegenden Flugzeuge und der Explosionen halb verrückt geworden, war in ihrer Panik und in ihrem Schmerz nichts anderes eingefallen, als die Tochter schön zu betten. Anschließend waren sie geflohen, unfähig den Anblick länger zu ertragen. Als Menschen ihnen begegneten, konnten sie vor Grauen nicht sprechen. Hätte man etwas tun können, um das Mädchen zu retten? Vermutlich nicht.

(An diesem unendlich langen 6. Juni 1944 fallen in einer Stunde, zwischen 7 und 8 Uhr, 8000 Tonnen Bomben auf die Normandie nieder. 2000 Jagd- und Fernbomber sind im Einsatz.)

Kurz nach halb acht steht plötzlich Papa da. Einfach da, in der Öffnung unseres Grabens. Er umarmt uns, so als ob er uns ewig nicht gesehen hätte, und Mama bekommt prompt feuchte Augen.

»Ihr wart tüchtig!« sagt er. »Ich habe so gehofft, daß du, Cherie, die Entscheidung triffst, das Haus zu verlassen. Ich habe so gewünscht, euch hier wieder zu finden!«

»Wir haben lange genug überlegt«, antwortet Mama. »Dieses Mal lache nicht! hat mir meine Somme geholfen.«

»Hast du Hunger?« fragt Michel.

»Ich habe ein Stück kaltes Huhn mitgebracht«, beeilt sich Mama zu sagen.

»Warmen Kaffee haben wir auch!«

Papa lacht. Während wir zusammensitzen, erzählt er kindergerecht von seiner Nacht, und es klingt nicht einmal schlimm. Das Verrückteste scheint uns, als er sagt, daß ein ganzes Haus schlagartig in seinem Rückspiegel verschwand!

»Es gab eine Kurve, und ich schaute beim Fahren links in den Spiegel. Ich sah ein Haus, und dann sackte es mit einem furchtbaren Krach zusammen. Ich konnte es nicht glauben und guckte nach hinten. Das Haus war wirklich verschwunden, und es krachte rundherum. Ein richtiger Bombenteppich! Kurz danach ist Herr D. ausgestiegen. >Sie mit Ihrem weißen Kombi, den jeder sieht<, hat er gesagt. >Ich halte es nicht mehr aus. Es tut mir leid.<«

Das letztere sagt Papa leise. Die Familie D. sitzt nun in der Mitte des Schutzgrabens, dort wo die Entfernung zu den beiden Ausgängen am größten ist. Papa hat sie entdeckt und geht alle begrüßen. Am Ende des Tunnels trifft er einige Männer, die vorhin mit uns in der Garage gesprochen haben. Sie gehen mit ihm nach draußen, um unseren Erdbunker fertig zu bauen. Auch wir wollen helfen; wir fangen an, nach Zweigen zu suchen. Plötzlich schreit jemand:

»Achtung, Tiefflieger! Alle Mann rein!«

Wir sehen sie gut, diese Flugzeuge. Ein weißer Stern ist auf ihren Rumpf gemalt. Sie haben merkwürdige Schwänze mit zwei Seitenrudern, wie zwei Teller, die am Höhenleitwerk angebracht sind. Die Flugzeuge zischen über uns hinweg, ohne zu schießen.

Kaum haben wir uns alle in Sicherheit gebracht, geht es ganz fürchterlich los. Die Kinder schreien vor Angst, während die Flugzeuge immer wieder zum Angriff herunterstoßen. Die MGs scheinen die Luft zu zerreißen. Eine Frau kreischt. Kann nicht alles endlich aufhören? So niedrig sind doch noch keine Flugzeuge geflogen! Wir haben den scheußlichen Eindruck, daß sie es auf uns abgesehen haben und daß wir, so halbbegraben, zur Passivität verurteilt sind. Ich werde langsam wütend, ohne genau zu wissen, wogegen sich mein Zorn richtet. »Was wollt ihr?« würde ich am liebsten schreien. »Geht doch weg mit eurer schönen Befreiung, bevor ihr uns alle tot schießt. Es war so friedlich, bevor ihr gekommen seid! Schön vielleicht nicht, aber still.« Wenn die Kinder wenigstens nicht so furchtbar jammern würden! denke ich. Und ihre Mutter... O Gott!

»Kann sie nicht endlich still sein!« schreit Colette, die vorhin gelegentlich leise gewinselt hat. Ich bin heilfroh, daß jemand die Frau gescholten hat.

Wir warten nun seit einigen Sekunden auf die Fortsetzung des ohrenbetäubenden Lärms. Nichts! Plötzlich lacht jemand unnatürlich, erschreckend in der unglaublichen Stille. Unsere Nerven sind alle nicht mehr die besten, aber wir haben es überstanden! Niemand ist verletzt worden. Der Graben hat sich bewährt!

Draußen wartet auf uns eine Überraschung: Der große Wasserturm, 30 Meter von uns entfernt, ist eine riesige Gießkanne geworden! Das Wasser rinnt aus den Löchern, die vorhin in den großen Tank geschossen worden sind. Vermuteten die Amerikaner einen Beobachtungsstand auf dem Wasserturm? Das Ergebnis der so oft wiederholten Angriffe ist so augenscheinlich, daß es fast zum Lachen wäre. Wir sind nur zu verblüfft dazu. Der Erfolg der Flieger ist durchschlagend! Weil der Wasserdruck sehr stark ist, schießt das Wasser in hohen Bögen zur Erde. Das Schauspiel wird eine ganze Woche dauern, bis die 400 000 Liter Wasser abgeflossen sind. Es wird uns an Trinkwasser nicht fehlen, weil wir über einen tiefen Brunnen verfügen, aber allgemein versorgt müssen wir werden, und das ist gar nicht so einfach.

Die Kantine im Hauptgebäude neben den Fabrikationshallen steht ziemlich am Ende des Werkgeländes. Wird sich jemand trauen, dort zu kochen und wie soll man das Essen und die Getränke in unseren Schutzgraben bringen? Von der Familie D. zum Beispiel ist keine Hilfe zu erwarten: Eltern und Kinder kleben an ihren Bänken. Wir können gerade noch von Glück reden, wenn sie wenigstens kurz hinausgehen, um ihre dringenden Bedürfnisse unter den naheliegenden Büschen zu erledigen. Dabei kannten wir sie alle als tüchtig und durchaus hilfsbereit. Anscheinend gelten nun andere Maßstäbe des Verhaltens.

Draußen schleppen die bereits bewährten Männer Schubkarren voller Erde, die sie über den Grabenhügel ausbreiten, um die Schutzschicht zu erhöhen. Wir beginnen, dort, wo sie mit ihrer Arbeit fertig sind, Tarnzweige in die Erde zu stecken.

Besonders hilfsbereit wird sich in den kommenden Wochen ein älterer Mann mit einem Holzbein zeigen, bei dem wir nie recht wußten, wie wir ihm begegnen sollten. Deshalb mieden wir ihn. Jetzt bekommen wir Gewissensbisse und bewundern ihn restlos. Er sagt zu Papa:

»Was soll bei mir noch kaputt gehen? Mir kann nichts passieren, und kochen kann ich auch, denn ich habe oben in meinem Junggesellenzimmer immer für mich gesorgt.«

Dieser Mann wird, in der Küche der Kantine hockend, gelegentlich für die 30 Insassen unseres Bunkers kochen. Auch mit Nachrichten wird er uns versorgen, denn er hört in seinem Mansardenzimmer den englischen Rundfunk.

Am Nachmittag kommt unverhofft Thomas, der Gärtner, ein Mann, der stählerne Nerven zu haben scheint. Er hat früher nie viel geredet, der lange, dürre Mann, und jetzt steht er da und sagt mit seiner durch eine Hasenscharte entstellten Stimme:

»Ich will die jungen Stiefmütterchen gießen und die Bohnen ernten. Sonst werden sie zu dick, Ihre Prinzeßbohnen. Es wäre schade.«

Am liebsten würden wir ihn umarmen! Die Welt hat doch noch Bestand. Papa versucht, ihn nach Hause zurückzuschicken, aber er antwortet:

»Wenn ich schon den Weg gemacht habe, bleibe ich auch da, bis ich meine Arbeit getan habe.«

»Aber Thomas«, sagt Papa, »die Bohnen sind heute nicht wichtig..., obwohl wir jetzt wissen, wie wir sie kochen können. Und mit dem Gießen? Haben Sie gesehen, was die Amerikaner uns angetan haben?«

»Ja«, antwortet Thomas kühl, »aber ich gieße nur mit Wasser aus meiner Regentonne, nie mit Kalkwasser!«

»O Thomas!« Papa klopft ihm fröhlich auf die Schulter.

»Wenn wir Sie nicht hätten!«

Thomas grinst vergnügt, und wir betteln, ihn in den naheliegenden Garten begleiten zu dürfen. Mama ist dagegen, aber Papa sagt:

»Es ist nur ein kurzer Weg. Die Kinder sind gleich da, und ein wenig Bewegung brauchen sie auch.«

»Wir werden Himbeeren essen!« jubelt Michel.

»Bringt mir welche mit«, sagt Colette.

»Ah was; komm doch mit!«

Wir haben alle drei schon viele Beeren gepflückt, manche gegessen, die anderen in Krautblättern für die Eltern gesammelt, als sich plötzlich Flugzeuge nähern.

»Hinlegen!« schreit Thomas. »Da, unter die Artischocken!«

Im Nu liegen wir, in den Bewässerungsrillen zwischen den kräftigen, üppigen Artischockenpflanzen hingestreckt, still, mit pochendem Herzen. Bomben fallen, jedoch nicht unmittelbar in unserer Nähe. Trotzdem fühlen wir uns, ohne unseren schützenden Bunker, nackt und ausgeliefert.

»Nicht bewegen!« sagt Thomas neben uns. »Schön ruhig bleiben, Kinder!« Die Flugzeuge fliegen in der Tat noch einmal über uns, dann kehrt die Ruhe zurück. Ich sammle meine Himbeeren ein.

»Holen wir noch die Radieschen«, sagt Thomas ruhig. »Ich habe vorher eine Menge davon aus dem Frühbeet herausgenommen. Wir müssen sie waschen, und dann könnt ihr sie im Graben an alle verteilen. Die Bohnen, die pflücke ich später.«

»Warum sind Sie so ruhig?« frage ich voller Bewunderung.

»Es geht alles vorbei«, antwortet Thomas schüchtern, »der Regen, der Wind, die Flugzeuge auch. Habt ihr die Stiefmütterchen gesehen? Dieses Jahr habe ich blaue und weiße gesät. Ich werde mir schöne Muster für das große runde Beet vor eurem Haus ausdenken, wenn ich sie dort für den nächsten Frühling umsetze.«

Ich glaube, Thomas hat in seinem ganzen Leben noch nie so viel auf einmal gesprochen. Eigentlich merkwürdig, denke ich später. Thomas mit seiner Hasenscharte, Herr Ambroix mit dem Holzbein: Beide Menschen haben körperliche Schäden. Macht es tapferer, wenn man immer mit einer Behinderung kämpfen muß, um zu leben? Macht es hilfsbereiter?

(Inzwischen geht »der längste Tag«, wie man ihn später nennen wird, langsam zu Ende. Allein in Omaha, dem Strand zwischen den Felsen von Pointe de la Percee bei Vierville und Ste. Honorine, werden 1000 Amerikaner diese Nacht nicht überleben. Trotzdem haben die Alliierten bei Omaha noch kein Hinterland 94 besetzen können. Der noch zerbrechliche Landekopf ist um 24.00 Uhr erst durchschnittlich 1500 Meter tief! So, wie er von den Alliierten geplant war, hätte er am Ende des Tages Trevieres erreichen sollen. Er geht aber nicht einmal bis Formigny. Am D-Day ist das Unternehmen »Overlord« erfolgreicher bei den anderen Abschnitten gewesen als an unserem Strand. General Montgomery, für die erste Phase der Operation verantwortlich, verfügt um Mitternacht über 156 000 Männer in der Normandie. Insgesamt werden am D-Day 6 600 Amerikaner, 4 000 Engländer und 10 000 Deutsche als kampfunfähig gemeldet: Tote, im Meer Verschollene, Verwundete, Gefangene. 3 500 Amerikaner sind für unsere Befreiung gestorben. Wieviel Franzosen an diesem Tag ebenfalls sterben mußten, weiß ich nicht. Nirgends fand ich diese Auskunft; im Krieg zählen Zivilisten kaum.)

Die Nacht ist gekommen, und wir dösen sitzend, aneinandergelehnt. Am Abend haben sich noch Schutzsuchende zu uns gesellt. Der Graben, eigentlich für kurze Aufenthalte konstruiert, ist gesteckt voll und sehr beengend. Ich träume ... Ein hochgestapelter Heuwagen nähert sich gemächlich: das beglückende Bild eines Sommerabends nach getaner Arbeit in einer duftenden Wiese. Öfter haben wir, ganz oben auf dem Heu sitzend, eine ähnliche Rückfahrt mit unserem Freund Jagoury erlebt. Jetzt sitzt er allein vorne, die Zügel in der Hand, jedoch völlig unbeweglich:

»Brav mein Pferd, brav!« sagt er.

Hinten auf dem Heu liegt ein Mädchen mit langem, blondem Haar, das sich wie ein seidener Fächer um ihren Kopf ausbreitet. Das Mädchen o Schreck! hat nur einen Arm. Es blutet... Das Heu wird rot, ganz rot. Der Himmel wird rot, und eine Stimme sagt leise: »Rouge a se«, und laut, immer lauter: »a se, a se ...« (durstig, durstig). Es ist grauenvoll.

»Warum hast du >assez< gesagt?« fragt Michel plötzlich, neben mir wach geworden.

»Ich?«

»Ja, du hast zweimal >genug, genug< gerufen.«

»Ach so!« antworte ich, die Verwirrung der normannischen und französischen Wörter begreifend.

»Schlaf schön, Michel! Die Nacht ist noch lang.«

In der Früh fragt Michel noch einmal:

»Warum hast du vorhin laut geredet? Hattest du etwas Dummes geträumt?«

»Ja, von Monsieur Jagoury, der sein Pferd beruhigte. Es war ein scheußlicher Traum, aber... vielleicht war es gar nicht Monsieur Jagoury, den ich zu sehen glaubte. Der Mann auf dem Heuwagen hatte ganz weißes Haar. Er war viel älter, wie..., ja, ich hab's: Es muß Papa Charles gewesen sein.«

»Papa Charles?«

Michel sieht so verdutzt aus, daß ich beinahe gelacht hätte.

»Erinnerst du dich nicht? Der uralte Großvater, der im Ersten Weltkrieg abhanden gekommen war, weil er ahnungslos die Pferde zur Front geführt hatte?«

»Ah der!« sagt Michel. »Wie kommst du bloß auf den?«

»Wahrscheinlich wegen der Pferde; beide hatten sie gerne.«

»Also, ich an deiner Stelle würde versuchen zu schlafen, wenn es irgendwie geht. Du träumst zu viel.«

Wir gehen beide nach draußen. Direkt am Eingang des Grabens werden Milch und Kaffee verteilt. Wir sind froh, uns strecken zu können. Unser erster Morgen beginnt nicht schlecht. Man hört zwar ständig Explosionen in der Ferne, aber bei uns scheint alles ruhig zu sein. Papa, seinen Militärhelm auf dem Kopf, sagt mit einer Autorität, die uns beeindruckt:

»Wir müssen Vorkehrungen für einen längeren Aufenthalt hier treffen. Zu 28 nebeneinander wie Ölsardinen und sitzend schlafen zu wollen hat keinen Sinn! Wir müssen auf halber Höhe eine Etage mit Querbalken und Brettern bauen, damit jeder von uns liegen kann. Danach werden wir nicht mehr im Graben stehen können, aber die Nacht ist sicher wichtiger. Am Tag können wir wahrscheinlich öfter draußen sein.«

Von zwei Männern begleitet, geht unser Vater zu der Handwerkerstraße, um in der Schreinerei nachzusehen, was für Material vorhanden ist. Inzwischen putzen wir draußen die am Tag zuvor gepflückten Bohnen. Ich denke: Thomas ist heute nicht gekommen, wie er es vorhatte. Ob er noch lebt? »Alles geht vorbei«, hat er gesagt, »der Wind, der Regen ...« Sind die Menschen eigentlich sehr wichtig?

Mama erzählt, daß in der Nacht Bomben in der Nähe gefallen sind. »Ihr wart zu müde. Ihr habt sie im Schlaf nicht gehört.« Nach einer Weile sagt sie: »Schade, daß ich die Packung Würfelzucker zu Hause vergessen habe! Mit Zucker kann man durchhalten, auch wenn es mit dem Essen nicht klappt. Heute zum Beispiel hat keiner Zeit zu kochen.«

In der nahen Schreinerei hört man die Kreissäge. Michel, der anscheinend genauso wie ich an den Zucker denkt, sagt:

»Wenn die Bretter zurecht geschnitten sind, können wir helfen, hat Papa vorhin gesagt. Sollten wir nicht jetzt schnell den Zucker aus dem Haus holen?«

»Ihr seid verrückt. Ich bleibe auf jeden Fall hier«, mischt sich Colette ein. Mama zögert.

»Wenn Flugzeuge kommen sollten, sind wir im Keller unseres Hauses sowieso gut aufgehoben, fast so gut wie hier«, betont Michel. Mama sagt ja und bedauert es sogleich. Michel und ich gehen rasch die Straße der Handwerker entlang. Das offene Gelände bis zu den Garagen durchqueren wir im schnellen Lauf. Dann stehen wir, beide an die Wand gelehnt, und schauen uns an. Wir haben Angst. Wir sind nicht mehr so sicher, ob es richtig war, den Graben zu verlassen.

»Hier unter dem vorgeschobenen Dach kann man uns von oben überhaupt nicht sehen«, sage ich.

»Gehen wir da entlang. Nach der nächsten Ecke halten wir dann und überlegen, was wir tun.«

Wir gehen vorsichtig und gucken immer wieder zum Himmel. Nichts! Als wir das Ende des Gebäudes erreicht haben, können wir unser Haus zwischen den Rosensträuchern sehen. Unser Vorhaben erscheint uns nicht mehr unmöglich. Wir laufen über die große, geteerte Fläche zum nächsten Gebäude. An die Wand gedrückt, schöpfen wir wieder Luft.

»Jetzt wäre es dumm, wenn es nicht klappen sollte«, sagt er.

Der vertraute Garten liegt vor uns, und wir laufen so schnell wir können. Mit dem Hausschlüssel hapert es: Wir sind zu nervös. Dann stehen wir endlich in der Diele und lächeln ein wenig stolz.

»Los! In den Keller!« sagt Michel.

Wir nehmen dort aus einem Regal die begehrte Packung Würfelzucker unsere einzige und einen Tontopf mit selbsteingelegten sauren Gurken, weil er zufällig daneben steht.

»Er wird sich leichter transportieren lassen als Einmachgläser«, bemerke ich.

Als wir oben durch die Küche gehen, hat Michel eine Idee. An der Wand hängen schöne kupferne Kasserollen mit gehämmerten Wänden und glatten Stielen. Sie sind nach der Größe geordnet. Michel nimmt sich eine davon und stülpt sie sich über den Kopf.

»Paßt!« sagt er. »Such dir auch eine aus. Bessere Helme gibt es nicht!«

Bevor wir uns von dem Haus entfernen, gehen wir zu Duc, unserem Schäferhund, der draußen an der Kette angebunden ist. Er schießt wie immer aus seiner Hütte heraus, um uns zu begrüßen, und bellt heftig. Sein Napf ist voll. Wasser hat er auch. Es wird also für ihn gesorgt. Nur ist Duc allein. Ob er, so angebunden, große Angst vor dem Krach hat?

»Im Vergleich zu Okay sind wir zu diesem Hund ungerecht«, stelle ich fest.

»Ich würde ihn gerne mitnehmen, aber es gibt in unserem Schutzgraben nicht einmal für die Menschen genug Platz«, antwortet Michel. »Duc ist zu groß und zu stürmisch.«

(Nicht nur die Menschen litten damals in der Normandie; auch die Tiere. Die Kühe, die man nicht melken konnte, fingen an, laut zu jammern. Es gibt in unserer Gegend eine große Menge Kühe, so daß ihre klagenden Laute in diesen Tagen überall vernehmbar waren.) Unsere Pferde sind am Abend zuvor aus dem Stall geholt worden, wo sie aus Angst begonnen hatten, mit den Hufen um sich zu schlagen. »Wenn man sie dort läßt, werden sie sich verletzen«, hat Papa gesagt, »und wer soll sich um sie kümmern? Auf der Weide können sie sich ernähren.« Sie laufen nun frei herum in den Wiesen am Bach.