1. Frauengeschichtliche Elemente des Themas Frauenarbeit in der Nachkriegszeit und ihre Bedeutung für die Schüler

In den Empfehlungen für Gesellschaftslehre für die Klassen 9 und 10 der Hauptschule wird nach den sozialgeschichtlichen Bedingungen der deutschen Nachkriegsgeschichte gefragt und entsprechende Lernziele werden formuliert:

- »Fähigkeit und Bereitschaft, politische, gesellschaftliche und ökonomische Grundstrukturen zu ermitteln, zu vergleichen und zu beurteilen."[1]

Dieser sozialgeschichtliche Aspekt in den Richtlinien impliziert die Frage nach den verpaßten Chancen für eine strukturelle Demokratisierung:

- »Fähigkeit, neu entstandene Gesellschaftsformationen nach Grad der strukturellen Veränderungen zu untersuchen.«[2]

Nach der Rolle der Frau innerhalb dieses Demokratisierungsprozesses wurde bisher nicht gefragt.[3] Das generelle Defizit der fehlenden Behandlung frauengeschichtlicher Elemente innerhalb des Geschichtsunterrichts zeigt sich bei der Thematisierung der Nachkriegszeit besonders deutlich: Gerade in dem Zeitabschnitt 1945 bis 1949 konnte erst über die Arbeit der Frauen und ihre ideellen Leistungen beim Wiederaufbau die Grundlage für die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland geschaffen werden. In den Geschichtsbüchern wird an dieser Stelle höchstens ein Bild von Trümmerfrauen in der Funktion als Ersatzmänner gezeigt,[4] das die Rolle der Frau in der Nachkriegszeit eher karikiert als zur Erhellung ihrer realen Bedeutung in diesem Zeitraum beiträgt.

2. Einordnung der Unterrichtsreihe in den Themenbereich Nachkriegsgeschichte

Die Unterrichtsreihe >Die Arbeit der Frauen in der Nachkriegszeit< ist der Gesamtthematik der Nachkriegsgeschichte untergeordnet. An der Thematik der Unterrichtsreihe soll der Beitrag der Frauen an der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet werden. Dieser Beitrag der >Nachkriegsfrauen< bildet die Basis des Wiederaufbaus der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird die Unterrichtsreihe als ein Ausgangspunkt für die Thematisierung weiterer sozialgeschichtlicher und politikgeschichtlicher Konstitutionsbedingungen der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Durch diese Einordnung wird deutlich, daß die Unterrichtsreihe dem sozialintegrativen Ansatz der Empfehlungen für Gesellschaftslehre der Hauptschule der Klassen 9 und 10 entspricht.[5] Inhaltlich werden die Empfehlungen durch die Thematisierung von Frauengeschichte erweitert.[6]

Die Unterrichtsreihe Die Arbeit der Frauen in der Nachkriegszeit' bildet inhaltlich einen Gegenpol zur institutionell gebundenen Nachkriegsgeschichte (Besatzungspolitik, Parteien, Gewerkschaften usw.). Die Unterrichtsreihe wird deshalb eine Geschichtsbetrachtung von »unten« vornehmen. Die Materialbasis des Unterrichts konzentriert sich aufgrund dieser Inhaltsbestimmung auf Alltagsschilderungen, Zeitschriften, Bildmaterial aus dem Alltag' und einem Interview. Die Legitimation dieser Betrachtungsweise resultiert aus der Annahme, daß weder die institutionsbezogene oder die Geschichte großer Persönlichkeiten, noch eine ausschließlich sozialgeschichtliche Betrachtungsweise geschichtliche Vorgänge ausreichend erklären können. Nur die Interdependenz aller dieser Betrachtungsweisen ermöglicht eine Rekonstruktion von geschichtlichen Vorgängen, die den Menschen als Objekt und Subjekt der Geschichte reflektiert. Nur aus dieser Perspektive kann die Geschichte Handlungsorientierung für die Gegenwart bieten.

3. Einordnung der Zielsetzung der Unterrichtsreihe in die allgemeine Zielsetzung des Geschichtsunterrichts

Die Intention der Unterrichtsreihe steht im Zusammenhang mit dem allgemeinen Ziel:

Emanzipation des Menschen aus Zwängen und Unfreiheiten mit den Zielen

- der Aufhebung dieser Entfremdung durch gesellschaftliche Handlungsorientierung,

- ökonomische, politische, gesellschaftliche und daraus abgeleitete psychische Zwänge zu erkennen und die damit verbundenen überflüssigen Normen von Macht und Herrschaft über Menschen in ihrer historischen Dimension zu reflektieren und ihre Veränderbarkeit zu erkennen,

- unkritisch übernommene und internalisierte Werte und Verhaltensmuster kritisch zu reflektieren und auf gegenwärtige gesellschaftliche Bedingungen zu transformieren,

- personale und soziale Identität durch kritische Reflexionsprozesse (als Identifikationsprozesse) aufzubauen.

Die beiden folgenden Qualifikationen haben Richtzielcharakter:

- Fähigkeit und Bereitschaft, scheinbare und unbegriffene Interessen (als Erscheinungsformen von Interessen) zu transformieren.

- Fähigkeit und Bereitschaft, den Schnittpunkt zwischen Erfahrungen, die zur biographischen Identitätsbildung führen, herauszufinden, sichtbar zu machen und als Ausgangspunkt historisch-politischer Lernprozesse zu nutzen.[7]

Ein solcher Geschichtsunterricht muß seinen Ausgangspunkt in der Analyse gegenwärtiger emanzipatorischer Defizite finden. Ursachen und Bedingungen der Verhinderung emanzipatorischer Bestrebungen müssen erkannt werden und Strategien ihrer Beseitigung gefunden werden. Um diese Zielsetzung zu erreichen, ist ein Rückgriff auf die Geschichte unabdingbar. Es müssen Fragestellungen an die Geschichte entwickelt werden, um die Bedingungen des Jetzt-Zustandes zu erfassen. Die Einbeziehung der historischen Dimension ermöglicht es, den Jetzt-Zustand nicht als etwas Gegebenes, Unveränderbares, sondern Gemachtes und damit Veränderbares zu erkennen. Hieraus ergibt sich die erkenntnistheoretische Prämisse: Der Mensch als Subjekt der Geschichte kann gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Verhältnisse verändern.

4. Begründung und Zielsetzung der Unterrichtsreihe

Folgende allgemeine didaktische Zielsetzung liegt der Unterrichtsreihe zugrunde:

Die Etablierung einer Geschichte der Frauen - gegenüber der traditionellen Geschichtsschreibung - mit dem Ziel der Aufhebung der Geschichtslosigkeit der Hälfte der Menschheit.

Der Eingrenzung der Unterrichtsreihe auf den Reproduktions- und Produktionsbereich von Frauen in der Nachkriegszeit liegen folgende Überlegungen zugrunde:

- Die Erfassung des Zusammenhangs von Reproduktions- und Produktionsarbeit am Beispiel der Frauengeschichte ist ein fachdidaktisches Desiderat.

- Am Beispiel des Zeitabschnitts 1945 bis 1949, in dem die traditionell angenommenen geschlechtsspezifischen Arbeits- und Rollenverteilungen aufgrund der Krisensituation objektiv aufgehoben waren, bietet sich die Möglichkeit, nach den emanzipatorischen Chancen für Frauen und deren Verhinderung zu fragen.

- Die Analyse des Arbeitsbereiches von Frauen in der Nachkriegszeit ermöglicht es, gegenwärtige Normen- und Wertvorstellungen von geschlechtsstereotypen Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren und Handlungsalternativen zu entwickeln.

Die Stoffauswahl erfolgt unter dem Gesichtspunkt, den Schülern Inhalte zu vermitteln, die ihnen die Möglichkeit bieten, Qualifikationen für die Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Lebenssituationen zu erreichen. Dieses didaktische Auswahlkriterium schließt ein, daß die ausgewählten Inhalte an gegenwärtige gesellschaftliche Defizite zu binden sind. Für die Unterrichtsreihe ergeben sich daraus folgende didaktische Implikationen:

- Jeder Schüler erfährt täglich in seinem privaten und gesellschaftlichen Kontext geschlechtsstereotype Verhaltensweisen, die auch die Bewertung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit determinieren. Er internalisiert diese geschlechtsstereotype Bewertung, ohne sie in ihren gesellschaftlichen Grundzügen zu erkennen.

- Der Schüler verkennt durch die Vielzahl bzw. Reduzierung der Tätigkeiten in der Erwerbsarbeit und Hausarbeit, wie sehr diese Tätigkeiten von geschichtlichen und damit gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt worden sind. Vieles, was dem Schüler als naturgegeben' erscheint, kann er nur für die Gegenwart erschließen, wenn er Informationen über Frauenarbeit in anderen historischen Zeiträumen erhält.

- Die Thematisierung von Frauengeschichte ermöglicht die Erfahrung historischer Kontinuität.

- Über die Erarbeitung des Themas >Die Arbeit der Frauen in der Nachkriegszeit< kann der Schüler erfahren, daß Frauen nicht nur Objekte geschichtlicher Prozesse sind, sondern auch Subjekte.

Aus der Bestimmung der allgemeinen Intention der Unterrichtsreihe ergeben sich folgende allgemeine Lernziele:

1. Wissensziele

- Kenntnis, daß die >erweiterte Hausarbeit< und die Erwerbsarbeit der Frauen in der Nachkriegszeit durch die Krisensituation in der Nachkriegszeit bestimmt war.

- Kenntnis, daß die Hausarbeit in der Nachkriegszeit gesellschaftlich notwendig war und auch noch heute notwendig ist.

- Kenntnis, daß in der Nachkriegszeit aufgrund besonderer Bedingungen die gesellschaftlich oktroyierte Rollenfixierung objektiv aufgehoben war.

2. Erkenntnisziele

- Einsicht, daß die Arbeit nicht widerspruchsfrei als Möglichkeit personaler und gesellschaftlicher Emanzipation angesehen werden kann.

- Einsicht, daß Frauen durch normative Restriktionen und eine entsprechende Sozialisation in weitgehende Abhängigkeit von den Männern und in Bewußtlosigkeit gegenüber eigenen Verwirklichungsmöglichkeiten gebracht werden.

3. Arbeitsziel

- Fähigkeit, Quellen, die Aufschluß über Alltagsleben, Alltagserfahrungen und Alltagsbewußtsein geben, zu bearbeiten und kritisch zu reflektieren.

4. Verhaltensziele

- Fähigkeit und Bereitschaft zur Rollendistanz,

- Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Gesellschaftsanalyse,

- Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Rollenreflexion,

- Fähigkeit und Bereitschaft zur erweiterten Rollendefinition, zur Rollentoleranz und Rollenambiguität.'

5. Die Unterrichtsreihe Frauenarbeit in der Nachkriegszeit

5.1 Themenspezifische Bedingungsanalyse

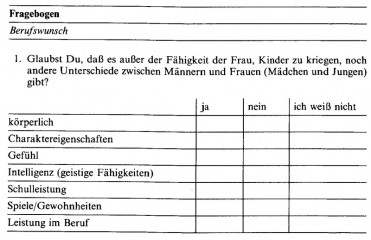

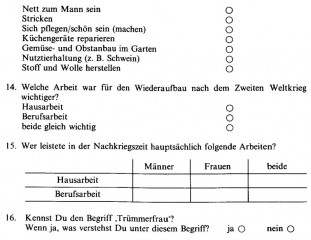

Durch einen Fragebogen soll die themenbezogene Erfassung von Voreinstellungen, Vorwissen und Vorurteilen der Schüler - Erhebung des Ist-Zustandes der Lerngruppe - ermittelt werden. Bei der Konzeption des Fragebogens ergaben sich dabei drei Schwerpunkte:

- Die Feststellung geschlechtsstereotyper Voreinstellungen.

- Die Festellung geschlechtsstereotyper Voreinstellungen bezogen auf die Bewertung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit.

- Vorwissen und Voreinstellungen zum inhaltlichen Gegenstand der Unterrichtsreihe.

5.2 Planung und Hinweise zur Durchführung der einzelnen Unterrichtsstunden

1. Stunde: Die Notsituation in der Nachkriegszeit - was war zu tun?

Die Unterrichtsreihe beginnt mit der Stunde >Die Notsituation in der Nachkriegszeit - was war zu tun?< In dieser Stunde wird zunächst an die gegenwärtige Bewertung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit angeknüpft. Der gegenwärtige Erfahrungshorizont der Schüler bildet dabei den Ausgangspunkt. Die Schüler können durch die Beschreibung des Jetzt-Zustandes, die allgemeinen Hypothesen der Unterrichtsreihe entwickeln. Durch die Konfrontation mit dem historischen Gegenstand kann der Schüler Leitfragen zur Erschließung des Unterrichtsgegenstandes bilden. Ein Planspiel ermöglicht es den Schülern, sich mit der >Überlebensarbeit< der Frauen zu identifizieren

Fachliche Ziele der Stunde

Stundenziel

Die Schüler sollen Hypothesen zur Bewertung von Hausarbeit und Berufsarbeit entwickeln, historische Leitfragen durch die Konfrontation mit dem Unterrichtsgegenstand bilden und durch Identifikation mit der Notsituation in der Nachkriegszeit für das besondere Bedingungsfeld dieser historischen Situation sensibilisiert werden.

Teilziele der Stunde

- Die Schüler sollen, ausgehend von ihren gegenwärtigen Voreinstellungen über Hausarbeit und Erwerbsarbeit, Hypothesen zur Bewertung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit entwickeln können.

- Die Schüler sollen den historischen Gegenstand der Unterrichtsreihe durch die Bildung von Leitfragen nach ihrem Interesse strukturieren.

- Die Schüler sollen die Notsituation in der Nachkriegszeit in ihrer konkreten Form, d. h. Ernährungssituation, Trümmer, Wohnraum- und Bekleidungssituation, kennenlernen und beschreiben können.

- Die Schüler sollen, durch die Identifikation mit der Notsituation in der Nachkriegszeit, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Notsituation entwickeln können.

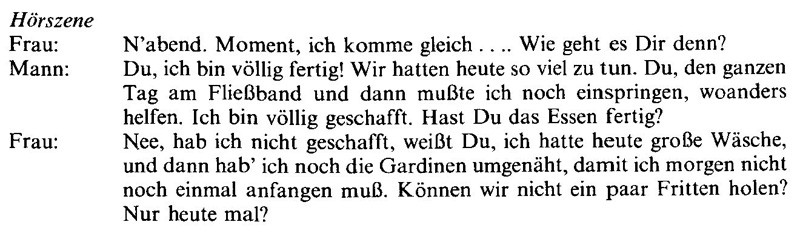

Anhand dieser Hörszene sollen die Hypothesen für die Unterrichtsreihe gebildet werden.

Diese Hypothesen für die Unterrichtsreihe sollen bei der Bildung historischer Leitfragen auf den Unterrichtsgegenstand bezogen werden. Die Bildung historischer Leitfragen soll den Schülern durch die Konfrontation mit dem Unterrichtsgegenstand die Möglichkeit geben, ihre Interessen am Thema zu artikulieren und zu spezifizieren. Hier soll annäherungsweise, durch die Bildung von Leitfragen, eine eigenständige Unterrichtsplanung der Lerngruppe gewährleistet werden.

b) Erarbeitungsphase

Hier ist die Identifikation der Schüler mit der Notsituation in der Nachkriegszeit beabsichtigt.

Um ein schnelles Be- bzw. Verurteilen der Handlungsweisen der Bevölkerung bzw. der Frauen zu vermeiden, muß die Besonderheit der nach dem totalen Zusammenbruch herrschenden Notsituation deutlich gemacht werden. Die Schüler können auf der Basis der Identifikation mit der Notsituation in der Nachkriegszeit die "Selbsthilfe bei der Sicherung der Ernährung, der Wohnraumlenkung und Reparatur der Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen . . ."[9] nachvollziehen. Die Notsituation war zugleich Hemmnis und Ausgangspunkt für emanzipatorische Initiativen der Frauen. Sie als einen Bedingungsfaktor menschlichen Handelns deutlich zu machen, erscheint mir im Sinne der "politischen Hermeneutik"[10] von besonderer Wichtigkeit. Denn die Erkenntnis der Bedingtheit menschlichen Handelns durch den Kontext einer bestimmten historischen Situation bedeutet einen Schritt in Richtung auf die Reflexion der eigenen Situation und trägt somit Handlungsrelevanz.

Es ist sinnvoll, die Arbeitsmaterialien in arbeitsteiliger Gruppenarbeit zu erarbeiten. Während des Zusammentragens der Ergebnisse der Gruppenarbeit sollten allen Schülern der Klasse die Bildmaterialien (auf Folie kopieren) und die Lebensmittelration (zusammengestellt nach den vorliegenden Angaben) gezeigt werden.

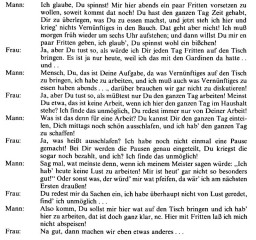

Arbeitsblatt Abbildung 2:

Thema: Trümmer 1945

Arbeitsaufgaben:

- Beschreibe das Ausmaß der Zerstörungen anhand des Bildes!

- Versuche Dir vorzustellen, Du hättest in dieser Zeit gelebt! Welche Aufgaben standen an, um in dieser Situation ohne Hilfsmittel die Trümmer zu beseitigen und neue Häuser zu bauen? Zähle die verschiedenen Möglichkeiten auf!

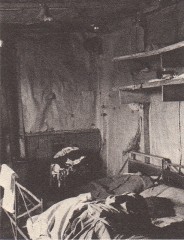

Arbeitsblatt Abbildung 3:

Thema: Wohnsituation 1945

Familie M. hat sich in einem etwa acht Quadratmeter großen Raum eingerichtet. Der Herd ist nicht benutzbar. Wasser muß unten geholt werden und unten wieder ausgeschüttet werden. Ein Klosett ist nicht vorhanden. Die Kinder, acht- und zwölfjährig, schlafen in übereinander angebrachten Lagern ... Die Eltern liegen auf dem Boden auf dem wenigen Platz, der noch frei ist. Für >diese< Wohnung muß 10 RM Miete an die Stadtkasse bezahlt werden. Früh, mittags und abends sind in dem einen beheizbaren Raum acht Personen beieinander. Ob das Heizmaterial gereicht habe? Natürlich nicht, aber man hat in der Nachbarschaft in den Trümmern geholt, was noch brauch- und brennbar war. Wer möchte es ihnen verübeln?

(Aus: Welt der Frau. 4/11 + 12. Mai/Juni 1947. [1], 12)

Arbeitsaufgaben

- Beschreibe in Stichworten die Wohnsituation der Bevölkerung!

- Versuche Dich in ihre Situation hineinzuversetzen! Welche Möglichkeiten gab es, die Wohnsituation zu verbessern? Vielleicht hilft Dir dabei das Sprichwort >Not macht erfinderisch<.

Arbeitsblatt

Thema- Bekleidungssituation 1945

Bericht einer Fürsorgerin

Eine besonders große Notlage haben wir in der Säuglingsbekleidung. Die Mütter haben kaum das Notwendigste an Windeln und Jäckchen, um das Kind sauberzuhalten. Ebenso fehlt es an Kleinkinderbekleidung. Die Schuhbekleidung bei Erwachsenen, besonders bei den Kindern, ist der größte Notstand. Man muß einmal in der Pause der Kinder auf den Schulhof gehen und sich die Fußbekleidung oder die nackten Füße ansehen. Bei schlechtem Wetter wird dann eine Anzahl der Kinder einfach zu Hause gehalten. Viele Kinder leiden schon durch das mangelhafte oder schlechte Schuhwerk an gesundheitlichen Schäden. Nicht nur Flüchtlingen fehlt oft das Notwendigste an Kleidung, damit sie sich einigermaßen sauberhalten können, auch in anderen Familien schleißt der Bestand auf. Die alten Leute laufen teilweise besonders mit zerrissener und aufgetragener Kleidung herum. Alle bangen vor dem Herbst und Winter.

Arbeitsaufgaben.

- Beschreibe in Stichworten die Bekleidungssituation der Bevölkerung!

- Wer war von der Bekleidungsnotsituation besonders betroffen?

- Versuche Dich in ihre Situation hineinzuversetzen. Welche Möglichkeiten gab es, Kleidung herzustellen bzw. zu beschaffen, wenn es in den Geschäften nichts zu kaufen gab?

(Bericht einer Fürsorgerin, in: unveröffentlichte Quellensammlung des Projekts >Frauen in der Nachkriegszeit< an der Universität Bonn, geleitet von Annette Kuhn)

Arbeitsblatt

Thema: Ernährungssituation 1945

Bericht einer Fürsorgerin

Die Bevölkerung hungert bei der geringen Lebensmittelzuteilung. Und mit der erschöpften und aufgebrauchten Kraft müssen die Hausfrauen noch stundenlang an den Geschäften Schlange stehen, um Brot, etwas Nährmittel oder einen Fisch zu bekommen. In den letzten Monaten mehren sich die Fälle von Unterernährungsschäden und Erschöpfungszuständen. Viele Frauen und Mütter kommen weinend in die Sprechstunde, weil sie körperlich und seelisch kaum mehr die Kraft aufbringen, Haushalt, Mann und Kinder zu versorgen ... Besonders die arme Bevölkerung, die Unterstützung und Rente bezieht, kann sich auf dem Schwarzen Markt nichts kaufen ... Ein Beispiel: Eine Witwe mit 6 Kindern muß von der geringen Wohlfahrtsunterstützung leben. Sie ist herzkrank, unterernährt, bekommt jetzt infolge der Schwäche Ohnmachtsanfälle, kann kaum noch ihren Haushalt versehen. Sie leidet, wie Mütter leiden, wenn sie ihre Kinder hungern sehen und nicht helfen können. Sie kann nichts >schwarz< kaufen ... Auch die alten Leute sind sehr geschwächt. Sie jammern nach jedem Tropfen Milch. Das Schlangestehen können sie kaum noch bewerkstelligen.

Schwarzer Markt:

Illegaler Markt, auf dem Mangelwaren zu hohen Preisen verkauft wurden (z. B. 1 kg Butter kostete auf dem Schwarzen Markt 320,- RM, der offizielle Preis für 1 kg Butter im Lebensmittelgeschäft war 3,52 RM)

(Bericht einer Fürsorgerin, in: unveröffentlichte Quellensammlung des Projekts >Frauen in der Nachkriegszeit< an der Universität Bonn, geleitet von Annette Kuhn)

Arbeitsaufgaben:

- Beschreibe in Stichworten die Ernährungssituation der Bevölkerung!

- Wer war von der schlechten Ernährungssituation besonders hart getroffen?

- Die meisten Menschen haben die Nachkriegszeit überlebt. Versuche Dich in ihre Situation hineinzuversetzen! Welche Möglichkeiten gab es, zusätzlich Nahrungsmittel zu beschaffen bzw. herzustellen, die es weder auf dem Schwarzen Markt noch in Geschäften gab?

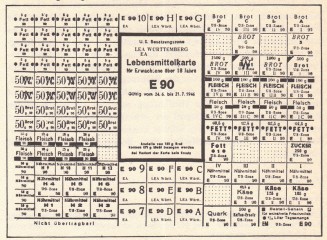

Eine Lebensmittelration in der Nachkriegszeit

»Ich notiere anhand meiner Karte die Mengen für einen Tag: 300 Gramm Brot, 400 Gramm Kartoffeln, 20 Gramm Fleisch, 7 Gramm Fett, 30 Gramm Nährmittel, womit sie Gries, Graupen, Haferflocken usw. meinen. Dazu pro Monat 100 Gramm Kaffee-Ersatz, 400 Gramm Salz, 20 Gramm echten Tee und 25 Gramm Bohnenkaffee.«

Ich wog die einzelnen Lebensmittel ab und zeigte sie den Schülern als Anschauungsmaterial.

(Aus: Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen, Genf/Frankfurt/M. 1959 anonyme Verfasserin -. Abgedruckt in: Frauenalltag und Frauenbewegung im 20. Jahrhundert. Frauen in der Nachkriegszeit und im Wirtschaftswunder. Zusammengestellt und kommentiert von Annette Kuhn und Doris Schubert, Bd. IV, 10)

c) Vertiefungsphase

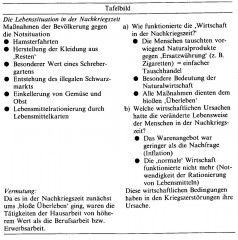

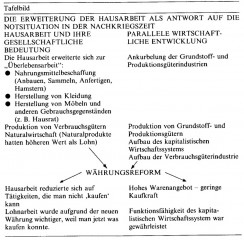

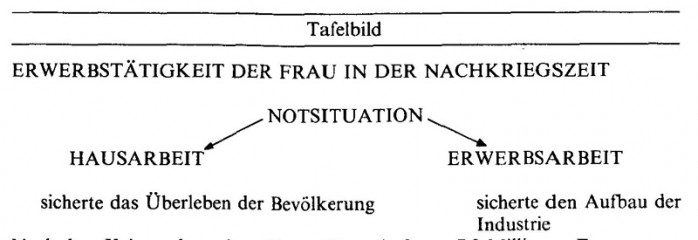

Hier können die Schüler ihre selbständig erarbeiteten Maßnahmen zur Behebung der Notlage der Bevölkerung der realen Notsituation, die Ausgangspunkt der Erarbeitungsphase war, gegenüberstellen. Das Tafelbild ermöglicht an dieser L Stelle, die Schüler aufzufordern, ihre Vorschläge zu begründen und Vermutungen über das Lebensgefühl der Menschen in der Nachkriegszeit zu entwickeln und diskutieren.

d) Tafelbild

Hypothesen

- Erwerbsarbeit ist von größerer Bedeutung als Hausarbeit

- Erwerbsarbeit und Hausarbeit sind gleichwertig

Was waren die Hauptsorgen der Menschen in der Nachkriegszeit?

- Hunger

- Wohnungsnot

Leitfragen

- Welche Arbeit mußten die Menschen in der Nachkriegszeit leisten?

- Wer machte diese Arbeit?

- Wie fühlten sich die Menschen?

Notsituation Maßnahmen zur Behebung der Not (Unsere Vermutungen)

Hunger z. B. Brennesselsuppe

...

Trümmer z. B. Trümmer beiseite schaffen

...

Wohnungsnot z. B. aus alten Holzteilen, die man in den Trümmern fand,

Hütten und Möbel bauen

Bekleidungs- z. B. aus Bettwäsche Kleider nähen

situation ...

2. Stunde: Die Lebenssituation in der Nachkriegszeit - Eine Frau erzählt aus dieser Zeit

Die zweite Stunde betrachtet die Nachkriegszeit aus der Perspektive einer Zeitgenossin. Hier lernen die Schüler, über die Konfrontation mit den besonderen Problemen der Nachkriegszeit, konkrete >Überlebensmaßnahmen< der Frauen in dieser Zeit kennen. Auf dieser Grundlage sollen erste Überlegungen angestellt werden, wie die Hausarbeit in der Nachkriegszeit allgemein charakterisiert werden kann.

Fachliche Ziele der Stunde

Stundenziel

Die Schüler sollen die Lebenssituation in der Nachkriegszeit als >Überlebensarbeit< charakterisieren, die Funktionsunfähigkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems beschreiben und die besondere Bedeutung der Hausarbeit bestimmen.

Teilziele der Stunde

- Die Schüler sollen die Lebenssituation der Nachkriegszeit, die Nahrungsmittelknappheit, Lebensmittelkarten, Hamsterfahrten, Naturalproduktion u. a. m. beschreiben.

- Die Schüler sollen die Kriegszerstörungen als Ursache für diese Notsituation benennen.

- Die Schüler sollen erkennen, daß das kapitalistische Wirtschaftssystem außer Funktion gesetzt war.

- Die Schüler sollen die wirtschaftlichen Ursachen der >Überlebensarbeit<, wie hohe Nachfrage - geringes Angebot, nennen.

- Die Schüler sollen beschreiben, daß einfacher Tauschhandel und Naturalwirtschaft die Wirtschaftsform' der Nachkriegszeit waren.

Die Strukturierung dieser Unterrichtsstunde wird weitgehend aus dem Aufbau des Tafelbildes deutlich. Nach der Bearbeitung des Interviews können anhand der Bilder und entsprechender Impulse die Schüler dazu angeregt werden, erste allgemeine Überlegungen zur Charakterisierung der Nachkriegszeit zu entwickeln.

Interview (Vorlage für eine Kassettenaufnahme)

Interviewerin: Frau Schubert/Interviewpartnerin: Frau P. aus dem Ruhrgebiet

Frau S.: ... Ja, und dann hast Du dieses Foto, das Du mir mal gezeigt hast, wo Du dieses komische Kleid anhast. Was war das? Was hattest Du da an?

Frau P.: Da hatte ich ein Kostüm an. Das war aus einem Anzug meines Bruders gemacht. Die Strümpfe, die ich dazu hatte, waren aus aufgeriffelten Zuckersäcken gestrickt, und die Tasche, die ich in der Hand habe, war aus Innenflächen von Arbeitshandschuhen der Straßenarbeiter. Aus lauter so kleinen Stücken mit - was war denn das für ein Material das war kein Leder, sondern irgendwie so'n Ersatzzeug, so zusammengeheftet. Sah gar nicht mal so schlecht aus.

Frau S.: Und wo hatte man die Arbeitshandschuhe her?Frau P.: Irgendwo hatten wir einen ganzen Berg davon. Den hat nicht jeder bekommen. Irgendwie hat mich dann jemand gefragt: »Kannst du die gebrauchen?« Ja, irgendwozu werde ich sie wohl gebrauchen können.

Frau S.: Hast Du die denn gegen irgend etwas getauscht?

Frau P.: Ich glaub' nicht, die hab' ich geschenkt bekommen. Ja sicher, wenn Du so'n junges Mädchen bist nach dem Krieg, das hat schon mal eher Beziehungen.

Frau S.: Du hast in dieser Zeit doch auch solche Hamsterfahrten gemacht?

Frau P.: Von März 1945 bis Mai 1946 habe ich aufgehört zu arbeiten, da das Lebensmittelgeschäft durch Bombenangriffe zerstört war. Diese Zeit habe ich für Hamsterfahrten genutzt bzw. für Hamsterzüge in bäuerlichen Gegenden. Und zwar sind wir immer rausgefahren ins amerikanisch besetzte Gebiet. Das fing an zwischen Paderborn und Kassel, ich glaube Hofgeismar hieß das. Da fuhren wir mit dem Zug rein; am allerersten Grenzübergang wurde der Zug schon gestoppt, und wir mußten aussteigen. Das war ein ganz kleiner Ort, und wir verbrachten dann die Nacht im Wartesaal des Bahnhofs, mit unheimlich vielen Kakerlaken. Wir waren dort ungefähr 200 Leute und lagen im Wartesaal des Bahnhofs während der Nacht auf dem Fußboden, standen an den Wänden oder saßen auf den wenigen Stühlen. Und dann hatte immer einer Schalterdienst; die Kakerlaken fürchten nämlich die Helligkeit. Die kamen erst rausgekrochen, wenn es dunkel wurde, wenn das Licht angeknipst wurde, verschwanden sie wieder; sonst wärst du übersät gewesen mit Kakerlaken.

Frau S.: Wie groß sind die denn, so groß wie Fliegen?

Frau P.: Nein, größer als Fliegen, ungefähr so groß wie Maikäfer, und wenn die fliegen, klackern die so.

Frau S.: Ja, und morgens kamt ihr dann wieder raus?

Frau P.: Ja, beim ersten Mal sind wir dann wieder rausgekommen. Und dann brauchte jeder einen Limitschein, um weiterfahren zu können, einen Personalausweis gab es ja nicht mehr. Was dieser Limitschein genau war, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall waren da Daumenabdrücke drauf. Die Besitzer dieses Limitscheines mußten auch einen großen Schein an ihre Haustüre heften. Da mußte jeder Hausbewohner namentlich und mit Geschlecht, Beruf genannt werden. Auch die Nummer dieses Limitscheines stand darauf.

Frau S.: Dann war das wahrscheinlich eine Art Passierschein, damit Du von einer Zone in die andere kamst?

Frau P.: Den mußtest Du immer haben, Du durftest die Zone ja nicht verlassen. Das kann es nicht gewesen sein.

Frau S.: Und wie seid ihr dann in die amerikanische Zone hineingekommen?

Frau P.: Ja, wir durften eben nicht, deshalb sind wir ja da festgehalten worden.

Frau S.: Ja, aber am anderen Morgen seid ihr doch rüber?

Frau P.: Aber natürlich illegal! Und dann haben sie uns auch beim zweiten Mal diesen Limitschein weggenommen, weil die hatten da wahrscheinlich einen Vermerk drauf, den wir übersehen haben. Der wurde dann eingezogen, und jetzt durften wir da überhaupt nicht mehr rein. Und das haben wir so umgangen, das wir in einem dieser Orte vorher schon ausgestiegen sind. Wir sind denn durch den Wald bis zum nächsten Bahnhof zu Fuß. Die Grenzen waren ja nicht bewacht. Das war nicht vergleichbar mit russischen, amerikanischen und englischen Besatzungszonen, sondern da war eben nur der Bahnhof. Wir haben dann eben diesen Bahnhof umgangen und sind im nächsten Bahnhof wieder eingestiegen. Der Zug fuhr ja weiter.

Frau S.: Und dann seid ihr zu den Bauern gegangen?

Frau P.: Ja, wir sind dann zu den Bauern. Wir machten dort Tauschgeschäfte, wenn man etwas hatte, und ansonsten wurde gebettelt. Wir haben gesagt, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, aus der und der Stadt, völlig ausgebombt, und was man da nicht alles erzählt hat für ein paar Kartoffeln. Manchmal bekam man ein paar Kartoffeln, manchmal ein Pfund oder gar nichts.

Frau S.: Und was habt ihr so getauscht?

Frau P.: Getauscht wurden zu dieser Zeit Silber-münzen, alte Reichsmarkmünzen wegen des Silbergehaltes, die wir auch eigentlich gar nicht haben durften, aber hatten. Und Parteiabzeichen und dann . .

Frau S.: Parteiabzeichen?

Frau P.: Ja, alle Zeichen aus der Hitlerzeit, Hitlerjugendabzeichen ...

Frau S.: Und das haben die Bauern dann genommen?

Frau P.: Nein, damit sind wir natürlich erst in die Kaserne gegangen. Und in den Kasernen haben wir dann Zigaretten dafür bekommen, und für die Zigaretten haben wir bei den Bauern getauscht.

Frau S.: Dann habt ihr also über mehrere Stufen getauscht?

Frau P.: Ja, dann haben wir erstmal unsere Reise unterbrochen, und zwar meistens nach Kassel. Dort sind wir mit diesen Abzeichen in die Kaserne gegangen. Diese Abzeichen waren bei den Soldaten sehr begehrt, auch Frontabzeichen, Eiserne Kreuze, Winterorden, Verwundetenabzeichen ...

Frau S.: Auch Mutterkreuze?

Frau P.: Oh ja, sehr, die hatten allerdings nicht so einen hohen Wert, wie sie es heute haben. Man bekam eben nur ein paar Zigaretten, aber die waren ja auch sehr wertvoll ... Ah, die wollten aber auch noch andere Dinge haben! Daran kam ich durch meine Beziehungen, durch meine Lehre. Es waren ja nicht alle Geschäfte zerstört. Einige meiner Bekannten waren in Bäckereien, die gaben mir dann schon mal ein Pfund Hefe. Und Hefe suchten die Bauern ja. Die hatten ja Mehl und die wollten backen und hatten aber keine Hefe. Und wenn ich Hefe hatte, hab' ich immer sehr viel mit nach Hause gebracht. Ohne Hefe bin ich eigentlich selten gefahren, das war eigentlich das, was ich immer hatte.

Frau S.: Hast Du da eine Erinnerung, wieviel man tauschte und was man dafür bekam?

Frau P.: Ja, heute gibt es Hefe abgepackt in so kleine Stücke, das gab es früher nicht, da war das immer so ein großer Block, ich glaube ein Pfund Hefe. Und das haben wir dann selbst zerschnitten. Man gab ungef-ähr den Block, den man für zwei Pfund Mehl braucht. Diese Menge mußte man für 2 Pfund Kartoffeln geben. Und das haben wir eigentlich auch immer bekommen.

Frau S.: Und ansonsten gab es sozusagen eine Zigarettenwährung.7

Frau P.: Ja, aber ich war nur einmal in einer Kaserne, danach hatten wir ja keine Abzeichen mehr. Unser Vorrat war ja nicht unerschöpflich. Und dafür bekam man dann schon einiges mehr: hier mal ein Stück Speck, Wurst oder zwei Eier. Das war eine Seligkeit. Das war schon ein Heiligtum, die Eier hast du balanciert, daß du die heil nach Hause bekamst.

Frau S.: Und dann hattet ihr ja Glück, daß ihr einen Schrebergarten hattet?

Frau P.: Wir hatten einen Schrebergarten, der allerdings ziemlich weit vom Haus weg war. 1945 hatten wir den noch nicht. Da war ja im Ruhrgebiet durch die Kriegsversorgung und vielleicht auch durch die Sonderzuteilungen die Not noch nicht so groß. Dann fing es allerdings sofort an: Dann gab es kein Heizmaterial mehr, es gab keine Kartoffeln einzukellern. Wie heute war das ja nicht. Früher wurde ja auch Gemüse eingekellert, Möhren, Kohl, Steckrüben, Sellerie und Porree. Das kam ja alles in den Keller. In Sandbergen wurde das eingebuddelt. Was nicht eingekocht wurde, wurde eben so haltbar gemacht.

Frau S.: Ach ja, was kann man denn so aufheben?

Frau P.: Eigentlich alles. Möhren kamen in die Erde, Kohl wurde aufgehängt, die Endivienköpfe wurden zugebunden, damit sie von innen schön gelb wurden.

Frau S.: Endiviensalat?

Frau P.: Ja, Endivien wurden eigentlich schon im Garten zugebunden, und wenn der erste Frost drohte, wurden sie dann in dunkle Keller gehängt.

Frau S.: Und die hielten sich dann?

Frau P.: Nicht sehr lange, die Endivien mußten natürlich als erstes verbraucht werden. Aber Kohl hielt sich so schon sehr lange.

Frau S.: Man mußte also nicht Sauerkraut machen?

Frau P.: Auch, aber Kohlköpfe kannst du auch so aufheben. Man kann ja auch heute den ganzen Winter über Kohl kaufen.

Frau S.: Ja, es gibt ja auch Leute, die dann ganzen Winter über Äpfel aufheben!

Frau P.: Ja, wir auch, auch gewisse Birnensorten. Damals hatten wir immer unseren Keller voll, mit allem. Die Haut war zwar schrumpelig, aber die Frucht konnte man noch gut gebrauchen.

Frau S.: Dann habt ihr euch aus dem Schrebergarten teilweise ganz gut ernähren können?

Frau P.: Ja, wir hatten noch unsere Kartoffeln für den ganzen Winter, und wir hatten auch haltbares Gemüse und auch noch einiges Eingekochtes. Wir hatten auch Einkochgläser. Ich weiß noch, im ersten Sommer nach dem Kriege gab es in Oberhausen Einmachgläser. Wie wir das erfahren hatten, weiß ich nicht mehr genau.

Frau S.: Wahrscheinlich aber doch durch Mund-zu-Mund-Propaganda?

Frau P.: Ja, aber dann wären die doch viel zu schnell ausverkauft gewesen. Ob das irgendwo in der Zeitung stand, oder ob das die Geschäfte vorher selbst bekanntgegeben hatten ...

Frau S.: Ihr habt euch also teilweise aus dem Garten ernährt. Ist da eigentlich schon mal was geklaut worden?

Frau P.: Ja, das wollte ich gerade erzählen. Wir hatten ja keinen Mann, mein Vater war tot und mein Bruder war vermißt. Dann schoben andere Männer vorm Garten in Selbstorganisation Wache. Die Gärten hatten ja auch einen Gartenbauverein.

Frau S.: Habt auch ihr Wache geschoben, d. h. Frauen?

Frau P.: Nee, ich war ja erst 16 und meine Mutter war 57. Die schied dann schon aus Altersgründen aus, und ich war noch zu jung. Das machten überhaupt nur Männer, das war ja viel zu gefährlich. Wenn die da eindrangen, die wehrten sich ja auch, wenn sie daran gehindert wurden zu stehlen. Die haben aus Hunger gestohlen. Die liefen ja nicht weg.

Frau S.: Aus dem Garten hattet ihr dann Möhren ...

Frau P.: Möhren, Schnitt- und Stangenbohnen, Kohl, Zwiebeln, vor allen Dingen. Das war ja ganz wichtig, weil es ja eben kein Fett gab. Fett ist ja nun mal geschmacksbestimmend beim Essen, und das mußte man eben überbrücken durch Kräuter. So wie man das heute bei unserer Diät macht.

Frau S.: Und Obst?

Frau P.: Obst gab es in den Schrebergärten nicht ganz soviel, weil große Bäume da nicht erlaubt waren, sondern eben nur Halbstammobst, z. B. Johannisbeeren. Aus diesen Holunderbeeren, die heute überall so verblühen und nachher die Früchte verdorren, konnte man wunderbaren Saft und Gelee machen. Der Holunderbeersaft ist sehr gesund, er ist fiebersenkend. Es gab ja damals noch keine Medikamente, kein Penicillin wie heute, um Fiebererkrankungen zu bekämpfen.

Frau S.: Lebensmittelkarten gab es aber auch die ganze Zeit?

Frau P.: Lebensmittelkarten gab es schon vor dem Krieg, vier Wochen vorher wurden die, glaube ich, eingeführt.

Frau S.: Ach, vor dem Krieg wurden die schon eingeführt?

Frau P.: Ganz kurz vor dem Krieg. Einige Lebensmittelsorten waren ja schon eine ganze Zeit vor dem Krieg knapp, weil ja Adolf Hitler auf der Devise stand, Wir ernähren uns selbst. Südfrüchte gab es ja nicht mehr in rauhen Mengen, auch Butter war knapp.

Frau S.: Vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg gab es Lebensmittelkarten. Gab es denn mal irgendeine Unterbrechung?

Frau P.: Nach dem Krieg waren die Lebensmittelkarten keine Garantie mehr dafür, daß du auch wirklich was dafür bekamst, was da drauf stand.

Frau S.: Das war nach dem Krieg?

Frau P.: Im Krieg bekamst du alles, was auf den Lebensmittelkarten stand.

Frau S.: Wie funktionierte das denn mit diesen Lebensmittelkarten?

Frau P.: Man hatte so große Kästen, vergleichbar mit Sparkästen, die heute in manchen Lokalen hängen. Die standen auf der Theke. Es gab dann in diesen Kästen einen Schlitz für Marmelade, Zucker, Brot, Weißbrot, Wurst, Butter, Margarine und Öl. Wenn der Kunde 50 g oder 100 g Butter verlangt hatte, dann schnitt man auf der Lebensmittelkarte das ab und warf es in den Kasten. Erst dann wurde die Butter gewogen und man gab sie ab.

Frau S.: Aber bezahlen mußte man das noch? Frau P.: Ja sicher, Geld brauchte man immer. Frau S.: Hatten die Leute genug Geld, um das zu kaufen?

Frau P.: Das hat jeder gehabt. Man konnte jedoch auf dem Schwarzmarkt nichts zusätzlich kaufen. Auf dem Schwarzmarkt kostete eine Zigarette 10-12 RM, ein Brot 200 RM. Ich habe mal ein paar Schuhe bekommen, die waren noch sehr billig, weil ein Bekannter sie mir angefertigt hat - die kosteten schon 400 RM. Lebensmittel gab es, wie im Krieg, nur »auf Marken«. Die Erwachsenen in Württemberg z. B. bekamen für die Woche vom 21. bis 27. Mai 1945 100 g Butter, 250 g Fleisch und 1000 g Brot zugeteilt. Erst im Frühjahr 1950 wurde die Lebensmittelrationierung in der Bundesrepublik ganz aufgehoben.

Fragen zum Interview:

1 . Aus welchen Materialien wurden Kleidungsstücke angefertigt?

2. Was ist eine Hamsterfahrt?

3. Was wurde getauscht?

4. Warum wurden Gemüse und Obst für den Winter eingekellert?

5. Welche Methoden wendete man bei der Einkellerung an?

6. Warum hatte der Schrebergarten in der Nachkriegszeit einen so hohen Wert?

7. Was sind Lebensmittelkarten?

8. Wie wurden Lebensmittelkarten verwendet?

9. Warum sind die Schwarzmarktpreise so hoch?

3. Stunde: Die Erweiterung der Hausarbeit als Antwort auf die Notsituation in der Nachkriegszeit

Die dritte Stunde stellt die höchste Abstraktionsebene innerhalb der Unterrichtsreihe her. Die bisher erfolgte unkritische Identifikation mit der Lebenssituation in der Nachkriegszeit soll durch die Thematisierung der parallelen wirtschaftlichen Entwicklung kritisch reflektiert werden. Das Aufbrechen dieser unkritischen Identifikation erfolgt über die Konfrontation mit folgenden historischen Inhalten: Während die Frauen >Überlebensarbeit< leisteten, wurde parallel die Restauration des kapitalistischen Wirtschaftssystems vorangetrieben. Die Frauen fertigten unter schwersten Entbehrungen die zum Leben notwendigen Produkte an. Die Industrie produzierte parallel Produktions- und Grundstoffgüter, und unmittelbar vor der Währungsreform Verbrauchsgüter, die gezielt gehortet wurden, um sie erst nach der Währungsreform auf den Markt zu bringen. Zur Hinführung zu dieser relativ abstrakten Erkenntnisebene wird der Begriff der >erweiterten Hausarbeit< anhand von Beispielen erarbeitet. Die Schüler können an dieser Stelle Vermutungen zu der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung von Hausarbeit entwickeln.

Fachliche Ziele der Stunde

Stundenziel

Die Schüler sollen die Interdependenz zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung der erweiterten Hausarbeit' und der parallelen wirtschaftlichen Entwicklung in der Nachkriegszeit erkennen.

Teilziele der Stunde

- Die Schüler sollen Fakten nennen, die den Begriff der erweiterten Hausarbeit' bestimmen.

- Die Schüler sollen den Wertverlust der Lohnarbeit zugunsten der Naturalprodukte, die in der Hausarbeit angefertigt werden, beschreiben.

- Die Schüler sollen erkennen, daß durch die erweiterte Hausarbeit' fast alle zum Leben notwendigen Verbrauchsgüter produziert wurden, die normalerweise' von der Industrie angefertigt werden.

- Die Schüler sollen die naturalwirtschaftliche Tendenz der erweiterten Hausarbeit' und die damit verbundene Tendenz zum einfachen Tauschhandel' mittels einer Ersatzwährung' beschreiben.

- Die Schüler sollen wissen, daß die industrielle Produktion sich zunächst nur auf Grundstoffgüter und Produktionsgüter beschränkte.

- Die Schüler sollen wissen, daß schon 1947/48 Verbrauchsgüter industriell hergestellt wurden, die man gezielt hortete, um unmittelbar nach der Währungsreform höhere Gewinne erzielen zu können.

- Die Schüler sollen die Währungsreform und ihre Auswirkungen auf die Hausarbeit und Erwerbsarbeit kennen.

- Die Schüler sollen bestimmen, daß das über die Währungsreform erzeugte hohe Warenangebot - geringe Kaufkraft, eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist.

a) Hinführungsphase

Als Einstieg in diese Stunde wird den Schülern ein anschauliches Beispiel vorgelesen, das es ihnen ermöglicht, die Verschiebung des Wertes der Lohnarbeit zugunsten von Naturalprodukten und Verbrauchsgütern aufzuzeigen. Durch dieses Beispiel können die Schüler spontan ihr erlerntes Wissen einbringen und die daraus resultierende besondere Bedeutung der Hausarbeit definieren. Der Einstieg ermöglicht gleichzeitig eine Ergebnissicherung der Inhalte der zweiten Unterrichtsstunde.

Text für den Einstieg

(Aus: Berg-Schlosser, Dirk: Die Konstituierung des Wirtschaftssystems. In: Becker, J./Stammen/Waldmann, P. (Hrsg.): Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1979, S. 96)

- ». . . wird der Fall eines Bergarbeiters im Ruhrgebiet geschildert, der in der Woche 60 RM verdiente. Gleichzeitig besaß er ein Huhn, das durchschnittlich 5 Eier legte. Eines davon aß er für gewöhnlich selbst, die vier anderen tauschte er gegen 20 Zigaretten. Diese stellten auf dem Schwarzen Markt bei einem Stückpreis von 8,- RM einen Gegenwert von 160,- RM dar. Das Huhn >verdiente< also mit seiner >Arbeit< nahezu dreimal soviel wie der Bergmann in 6 Tagen harter Fron unter Tage.«

b) Erarbeitungsphase

Um diesen Erkenntnisprozeß noch einmal an konkreten Beispielen zu erarbeiten, werden sieben verschiedene Arbeitsmaterialien (Bilder, Kochrezepte, Zeitschriftenartikel ... ) in arbeitsteiliger Gruppenarbeit bearbeitet. Die Art der Materialien und die Methode der Bearbeitung ist den Schülern aus der ersten Stunde der Unterrichtsreihe bekannt. Auch die Methode der anschließenden Zusammenfassung und Diskussion der Gruppenergebnisse kennen die Schüler bereits. Die Ergebnissicherung der Gruppenarbeit erfolgt über visuelles Anschauungsmaterial, das der gesamten Klasse zur Verfügung gestellt wird.

Arbeitsaufgaben:

- Zähle die Gründe auf, warum solche Rezepte entstanden sind!

- Welche Lebensmittel waren knapp und welche Lebensmittel wurden zu >Ersatzlebensmitteln<?

- Welche Bedeutung hatten in der Nachkriegszeit die >Kochkünste< der Frauen?

Arbeitsblatt

Ernte am Wege

Im Vorfrühling haben wir die zarten Triebe und Sprossen genossen, nun wird draußen alles üppiger, blühender. Mit dem stärkeren Wachstum nimmt aber auch der Bitterstoff in den Blättern zu; die Zartheit der Gewebe, das feine Aroma verliert sich - es ist, als ob die Pflanze nun ihre ganze Kraft auf die Blütenbildung konzentriert. Das Brennesselgemüse schmeckt jetzt schon recht herb. Ersatz dafür sind die vielen Arten der Melde ( ... ), häufige Gartenunkräuter, die sich gern auch massenhaft auf Schutthaufen ansiedeln: In ihrem steif aufrechten Wuchs erinnern sie etwas an den Sauerampfer, nur ist alles an ihnen viel bescheidener: Die wie mit Mehl bestäubten Blätter, die unscheinbaren, grünlichweißen Ährenblüten. Als Gemüse oder Salat bereitet überrascht sie uns aber d-urch ihren Wohlgeschmack. Beim Sammeln auf den Geruch prüfen: Was nach Heringslake riecht, schmeckt auch nicht gut!

- Der Huflattich mit seinen goldgelb strahlenden Blütenköpfchen, einer der ersten Frühlingsboten auf den Schutthaufen, treibt jetzt erst seine Blätter. Er ist besonders als Gemüse zu empfehlen, nudelig geschnitten, in säuerlicher brauner Soße, auch als würzige Beigabe unter Kartoffelgemüse. »Brustlattich« wird der Huflattich vielfach auch genannt wegen seiner erstaunlichen Heilwirkung auf Brust und Lunge: Eine Auflage der frischen jungen Blätter auf die Brust zieht das Fieber ab, getrocknet als Tee wirken sie schleimlösend und - o Wunder! - in die Pfeife gestopft, evtl. mit etwas Waldmeister vermischt, liefern sie einen nicht nur unschädlichen sondern sogar heilsamen Rauchtabak. Ebenso wohltätig ist der Gänserich, das Gänsefingerkraut das gern an Wegen und auf Grasplätzen wächst: Eine Rosette von gefiederten, seidigen, unten weißfilzigen Blättern, drüber eine hellgelbe Blütenkrone. »Keine Familienmutter sollte es versäumen, einen hinlänglichen Vorrat davon im Sommer zu sammeln und stets im Hause zu haben«, rät Pfarrer Kneipp wegen der krampflösenden Wirkung des Gänsefingerkrauts. In Milch oder Wasser gekocht und heiß getrunken hat es sich erstaunlich bewährt sowohl bei Herz- als besonders auch bei Magen- und Unterleibskrämpfen. Jetzt beginnt die Zeit des Teesammelns. Wie bei den Wildgemüsen, so ist auch hier für jeden Geschmack ein Kräutlein gewachsen; durch ständige Abwechslung und Mischung läßt sich mit dem Genuß die rechte Heilwirkung verbinden. Den Grundstock unsres Teekräutervorrats bilden die jungen Blätter der Erd-, Brom- und Himbeersträucher. Beim Sammeln Achtung auf den Fruchtansatz, um die ersehnte Beerenernte nicht zu gefährden, am besten von einjährigen Trieben pflücken! Die Chinesen haben schon vor ein paar tausend Jahren einen Weg gefunden, durch eine Gärung (Fermentierung) das stärkste Aroma aus ihren Teekräutern herauszuholen. Hier das einfache Rezept: Die jungen Blätter ohne Stiele sammeln, im Schatten ausbreiten, bis sie nach etwa zwölf Stunden welken. Fest in ein Leinensäckchen stopfen, gut zuschnüren, in Wolltücher wickeln und im warmen Raum etwa 12-15 Stunden gären lassen. Wenn man sie aus dieser Packung herausnimmt, fühlen sie sich warm an, haben sich dunkler gefärbt und duften nun erst richtig teeartig. Nun lockert man die zusammengepreßten Blätter wieder und trocknet sie völlig. Intensiver Teeduft und -geschmack entströmt den auf diese Weise behandelten Blättern, sodaß man fast meinen möchte, den geliebten schwarzen Tee vor sich zu haben. GERDA GOLLWITZER

(Aus: Regenbogen. Heft 5, Mai 1947, (2), 23)

Arbeitsfragen:

- Warum wurde gesammelt?

- Was wurde gesammelt?

- Wozu wurden die gesammelten Produkte verwendet?

Arbeitsblatt Abbildung 8

- Um welche Gegenstände handelt es sich?

- Aus welchem Material wurden diese Gegenstände hergestellt?

- Überlege, ob in den Trümmern weitere Materialien zu finden waren, die man verwenden konnte, um Gebrauchsgegenstände herzustellen!

- Warum zählt die Produktion solcher Gegenstände zur Erweiterung der Hausarbeit'?

Arbeitsblatt Abbildung 9

Arbeitsaufgaben:

- Um welche Gegenstände handelt es sich?

- Aus weichen Materialien wurden diese Gegenstände hergestellt?

- Überlege, ob in den Trümmern weitere Materialien zu finden waren, die man verwenden konnte, um Gebrauchsgegenstände herzustellen!

- Warum zählt die Produktion solcher Gegenstände zur Erweiterung der Hausarbeit'?

Arbeitsblatt Abbildung 10

Arbeitsaufgaben:

- Um welchen Gegenstand handelt es sich?

- Aus welchen Materialien wurde dieser Gegenstand hergestellt?

- Überlege, ob in den Trümmern weitere Materialien zu finden waren, die man verwenden konnte, um Gebrauchsgegenstände herzustellen!

- Warum zählt die Produktion solcher Gegenstände zur Erweiterung der Hausarbeit'?

Arbeitsblatt Abbildung 11

Thema: Bekleidungssituation

Die Versorgung mit Kleidung war äußerst schwierig. Durch Fleiß und Phantasie mußten die Frauen vielfach den Mangel an Material ersetzen. Tisch- und Bettücher, Stoffreste, Vorhänge und ehemalige Militärsachen dienten als Rohstoffe für neue Kleidung. Sie wurden gefärbt, geflickt und neu zusammengenäht. Kleinste Wollreste wurden verwendet, Stricksachen immer wieder aufgezogen, umgefärbt und wiederbenutzt ... (Aus: Courage, Juni 1982, [7], S. 37)

Zur Selbsthilfe griffen die Frauen in Nähstuben. Unter Anleitung gelernter Schneiderinnen konnten Frauen aus alten Kleidungsstücken und Stoffresten neue Kleider nähen. Die Arbeiterwohlfahrt leistete mit ihren Nähstuben hier wichtige Arbeit ... Auch Flickarbeiten für Kinderheime wurden von diesen Frauen erledigt ...

Arbeitsaufgaben:

- Welche Bekleidungsgegenstände und Nutzgegenstände wurden von den Frauen hergestellt?

- Aus welchen Materialien wurden diese Bekleidungs- und Nutzgegenstände hergestellt?

- Wie organisierte man die Herstellung von Kleidungsstücken in einem größeren Rahmen?

- Welche Bedeutung hatten die Nähkünste der Frauen in der Nachkriegszeit?

Erst nach dieser ersten Erarbeitungsphase, die einen Vertiefungscharakter hat, wird ein Informationstext eingesetzt. Diesen habe ich selbst zusammengestellt. Ich habe hiermit den Versuch unternommen, wissenschaftliche Inhalte einfach und für die Schüler verständlich auszudrücken.

Auf dieser Erkenntnisgrundlage soll die bisherige, unkritisch übernommene Erfahrung der Hausarbeit' durch die Kenntnis der parallelen allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in der Nachkriegszeit in begriffene Zusammenhänge von erweiterter Hausarbeit' und allgemeiner ökonomischer Entwicklung transformiert werden.

Arbeitsblatt

Thema: Die Erweiterung der Hausarbeit als Antwort auf die Notsituation in der Nachkriegszeit

Informationstext

- 1 Die Hausarbeit in der Nachkriegszeit erweiterte sich zur Überlebensarbeit und wurde in dieser Situation objektiv wichtiger als die Lohnarbeit. Es kam unmittelbar nach Kriegsende zu einer immensen Verschlechterung der Versorgungssituation der Bevölkerung, wie es sie im Krieg nie gegeben

- 5 hatte (Gründe: Mißernten, Verluste der deutschen agrarischen Ostgebiete, Kriegszerstörungen, Verkehrsprobleme). Die erweiterte Hausarbeit der Frauen füllte hier die entstandenen Lücken innerhalb der Versorgung der Bevölkerung auf. Während die Frauen sich abmühten und Tag für Tag bis zur Erschöpfung

- 10 arbeiteten, ohne mehr als das bloße Überleben zu sichern, wurde hinter ihrem Rücken die kapitalistische Marktwirtschaft wieder angekurbelt. Die Industrie produzierte keine Verbrauchsgüter (Lebensmittel, Möbel, Kleidung ... ), die von der Bevölkerung dringend benötigt wurden, sondern die Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien wurden wieder angekurbelt.

- 15 Grundstoffe (Strom, Gas, Wasser) und Produktionsgüter (Maschinen, Werkzeuge ... ) benötigte die Industrie, um die Fabriken aufzubauen und zu modernisieren. Die Ankurbelung der Grundstoffindustrie kam zunächst nicht der Bevölkerung zugute - die Bevölkerung konnte nach wie vor nicht heizen -, sondern nur der Produktion in den Betrieben.

- 20 Am 20. Juni 1948 wurde die Währungsreform durchgeführt; jeder Bürger erzielt 40,DM. Über Nacht' waren die Ersparnisse der kleinen Leute weg. Die Schaufenster der Geschäfte waren direkt nach der Währungsreform voll, es gab alles zu kaufen (Lebensmittel, Möbel, Schmuck, Kleidung ... ). Unmittelbar vor der Währungsreform wurden die Unternehmer unverblümt

- 25 zur Warenhortung aufgerufen. Ziel war es dabei, die Waren erst auf den Markt zu bringen, wenn eine stabile Währung garantiert war, um so höhere Gewinne zu erzielen. Es gab also die notwendigen Lebensmittel und Verbrauchsgüter schon vor 1948, sie wurden nicht auf den Markt gebracht, weil sie zu wenig Gewinn einbrachten. Die Frauen leisteten statt dessen diese >Überlebensarbeit<

- 30 umsonst.

(Der Text wurde zusammengestellt nach Informationen aus dem Buch von Abelshauser, Werner: Wirtschaft in Westdeutschland, Stuttgart 1975, 4f. und 5 4 ff.)

Arbeitsaufgaben

- Warum kann man die Hausarbeit in der Nachkriegszeit als >Überlebensarbeit< bezeichnen?

- Warum wurden Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter, die ja vorhanden waren, nicht auf dem Markt verkauft?

- Nach der Währungsreform waren die Regale in den Geschäften plötzlich voll. Erkläre diese Tatsache!

- Wozu wurde die >erweiterte Hausarbeit< der Frauen ausgenutzt?

- Versuche herauszufinden, inwieweit sich die Hausarbeit nach der Währungsreform änderte!

c) Vertiefungsphase

In der Vertiefungsphase werden die Schüler aufgefordert, den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung der Hausarbeit und der parallelen ökonomischen Entwicklung anhand des Tafelbildes zu beschreiben.

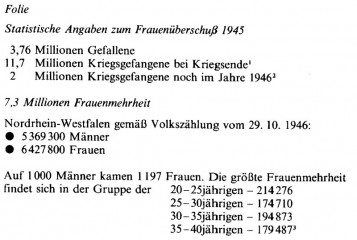

4. Stunde: Die Erwerbstätigkeit der Frau in der Nachkriegszeit

Diese Stunde hat die Zielsetzung, die gesellschaftlichen Ursachen für die Erwerbsarbeit der Frau in der Nachkriegszeit zu erarbeiten. Diese Zielsetzung muß im Zusammenhang mit den ersten drei Unterrichtsstunden betrachtet werden: Die Interdependenz zwischen Hausarbeit und Erwerbsarbeit sicherte de facto die Grundlagen des >Wirtschaftswunders<. Durch die Wiederholung der Kernpunkte dieser Stunden wird für die Schüler deutlich, daß sowohl Erwerbsarbeit als auch Hausarbeit zur Bewältigung der Notsituation in der Nachkriegszeit notwendig waren. Erst in dieser Stunde erhalten die Schüler die Information über den immensen Frauenüberschuß in der Nachkriegszeit. Die Schüler können auf dieser Grundlage die Eingangshypothesen der Unterrichtsreihe auf den historischen Gegenstand transformieren.

Fachliche Ziele der Stunde

Stundenziel

Die Schüler sollen das Ausmaß der Erwerbstätigkeit und die gesellschaftlichen und ökonomischen Ursachen für die >erweiterte< Hausarbeit der Frau in der Nachkriegszeit erkennen.

Teilziele der Stunde

- Die Schüler sollen den Zusammenhang zwischen erweiterter' Hausarbeit und paralleler ökonomischer Entwicklung wiederholen.

- Die Schüler sollen die Erwerbsarbeit als notwendigen Bestandteil für den Aufbau der Industrie bestimmen.

- Die Schüler sollen erkennen, daß die >erweiterte< Hausarbeit und die Erwerbsarbeit notwendige Tätigkeiten zur Bewältigung der Notsituation in der Nachkriegszeit waren.

- Die Schüler sollen durch die Kenntnis über den Frauenüberschuß und des geringen Wertes von Lohnarbeit die Hypothese entwickeln, daß die Frauen die Erwerbsarbeit in der Nachkriegszeit wesentlich mitgetragen haben.

- Die Schüler sollen den Begriff >Trümmerfrauen< definieren.

- Die Schüler sollen die verschiedenen Erwerbszweige, in denen Frauen tätig waren (Baugewerbe, andere >Männerberufe< in der Industrie, Binnenschiffahrt, öffentlicher Nahverkehr, traditionelle >Frauenberufe<, benennen.

- Die Schüler sollen den Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit der Frau, der Beschränkung auf untergeordnete Positionen und der geringeren Entlohnung (als bei den Männern) erkennen.

- Die Schüler sollen die Gründe für die Frauenerwerbsarbeit in der Nachkriegszeit (Frauenüberschuß, geringer Wert der Lohnarbeit, billige Arbeitskräfte, Frauen mußten alleine >ihre< Familien ernähren) erarbeiten.

a) Hinführungsphase

Ein gemeinsam mit den Schülern erarbeitetes Tafelbild soll die Hausarbeit als Überlebensarbeit, die Erwerbsarbeit als Aufbauarbeit für die Industrie charakterisieren. Es wird hier den Schülern deutlich, daß Frauenerwerbsarbeit und Hausarbeit die gleichen sozialen und ökonomischen Ursachen haben: die Notsituation der Nachkriegszeit. Durch die statistischen Angaben über den Frauenüberschuß und ihr Vorwissen über den geringen Wert der Lohnarbeit können die Schüler folgende Hypothese entwickeln: >Die Frauen leisteten hauptsächlich die Erwerbsarbeit.<

b) Erarbeitungsphase

Die erste Erarbeitungsphase beginnt mit den >Trümmerfrauen<. Um die Mystifizierung von der >Trümmerfrau< zu verhindern, wird anschließend durch den Lehrer ein zeitgenössischer Zeitungsartikel, der die Arbeit und die Arbeitsbedingungen der >Trümmerfrauen< beschreibt, vorgelesen.

Thema: Erwerbstätigkeit der Frau in der Nachkriegszeit

WIR KLOPFEN BETON - Unser Berichterstatter besucht Mädchen auf dem Bau

- 1 ... 25 junge, unternehmungslustige Mädel zwischen 16 und 23 Jahren, die vom Arbeitsamt als Hilfskräfte für das Baugewerbe verpflichtet waren, umringen uns auf dem Bochumer Schlachthof... »Jawohl, wir sind aus allen Berufsgruppen zusammengewürfelt. In unseren erlernten Berufen besteht zur

- 5 Zeit keine Aussicht auf Einstellung, da hat man uns ohne Umschulung hierbei verpflichtet.« Büroangestellte, Stenotypistinnen, Kontoristinnen, Sportlehrerin, alle Berufsarten sind hier vertreten. Die Älteste ist 23 Jahre alt, die Jüngste unter ihnen 17. Alle Mädchen erhalten Schwerarbeiterzulage und arbeiten 81/2 Stunden am Tag. »Wie steht es eigentlich mit der Entlohnung?«

- 10 »Fauler Zauber«, meint ein kleines, aber lebhaftes, schwarzhaariges Fräulein, »der Bauhilfsarbeiter erhält 0,70 RM pro Stunde und wir Mädel bei gleicher Leistung 0,60 RM. Außerdem geht es bei uns nach dem Alter. Unser >Nesthäkchen< erhält nur 0,42 RM in der Stunde.« Eine andere lacht fröhlich: »Wir müssen eben durchsetzen, daß wir auch hier mit unseren männlichen

- 15 Kollegen gleichgestellt werden - gleiche Arbeit fordert gleiche Entlohnung nur werden wir bald in Badetrikots arbeiten müssen.» Ich bin platt. »Ja, bekommen Sie denn kein Arbeitszeug gestellt?« »Man verhandelt darüber eifrig - und das schon recht lange - aber bis jetzt . . .« Sie zeigt auf eine unzählige Male gestopfte und geflickte ehemalige Wehrmachtshose.

- 20 »Strengt die Arbeit eigentlich an?« »Anstrengend ist sie schon für uns Mädel und ungewohnt, aber wir werden Gott sei Dank nicht getrieben - wir klopfen Beton, kneifen Draht, schieben Loren.« . . . »Habt Ihr sonst noch etwas auf dem Herzen?« frage ich die muntere Schar. »Sehen Sie«, meint die kleine Schwarze von vorhin, »wir arbeiten hier

- 25 tagsüber schwer im Baufach, und wieviel tausend Männer faulenzen auf dem Schwarzen Markt herum? Warum wird da nicht eingegriffen?« »Wir sind immer die Dummen« - sie seufzt, »erst waren wir im Landjahr, dann im Rüstungsbetrieb, zum Schluß steckte man uns in die Wehrmacht und jetzt sind wir wieder die, die aufräumen sollen. Warum werden nicht die

- 30 vielen untätigen Männer, die auf dem Schwarzen Markt herumlungern, dazu herangezogen?« . . .

(Aus: Westdeutsches Volks-Echo. Die Zeitung der Werktätigen für das Ruhrgebiet, vom 7. Juni 1946, archiviert im Stadtarchiv Duisburg)

Arbeitsaufgaben:

1 . Aus welchen Gründen arbeiten die Frauen auf dem Bau?

2. Wie wurden die Frauen entlohnt?

3. Beschreibe die Art der Arbeit und die Schwere der Arbeit!

4. Ein Mädel sagt, »wir sind immer die Dummen«. Erkläre diese Aussage!

5. Nenne die Gründe, warum die Mädel auf die »Männer« schimpfen?

6. Warum arbeiten die Frauen nicht in ihren erlernten Berufen?

7. Sind die erlernten Berufe eher »Frauenberufe« oder »Männerberufe«?

8. Besteht für die Mädel die Möglichkeit, einen richtigen Beruf auf dem »Bau« zu erlernen?

Arbeitsblatt

Thema: Erwerbstätigkeit der Frau in der Nachkriegszeit

1 Aber nicht nur in Bau-Berufen waren Frauen auf Männerarbeitsplätzen eingesetzt, sondern auch in anderen Industriezweigen, insbesondere in der Eisen- und Hüttenindustrie:

- als Probenehmerinnen in Hochofenbetrieben

- als Koksfahrerinnen in Hochofen-, Martin- und Thomasstahlwerken

- als Rollgangsmaschinistinnen und Löscherinnen in Walzwerken

- als Kehrerinnen und Türzieherinnen in Blechwalzwerken

- als Packerinnen und Sortiererinnen in der Glasindustrie

- als Lkw-Fahrerinne

- als Bleigitterputzerinnen in Akkumulatorenfabriken

- als Kranführerinnen, Maschinistinnen, Stoff- und Kauenwärterinnen in der Hüttenindustrie

- als Sägerinnen, Abstecherinnen, Rohrrichterinnen und Gewindeschneiderinnen in Röhrenwerke

- als Blockputzerinnen in Blockwalzwerken

- als Stepperinnen bei der Be- und Verarbeitung von Schlackenwolle

- als Matrosen und Schiffs»jungen« in der Binnenschiffahrt

Arbeitsaufgaben:

- Versuche Gründe zu finden, warum Frauen in »Männerberufen« eingesetzt wurden!

- In welchen Positionen befanden sich die Frauen in den »Männerberufen«?

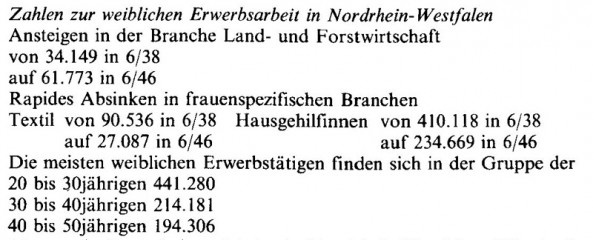

- Beschreibe die statistischen Angaben!

- Suche Gründe für das Absinken bzw. Ansteigen der weiblichen Erwerbstätigkeit!

Nach dem Krieg gab es einen Frauenüberschuß von 7,3 Millionen Frauen

Vermutung: Die Frauen arbeiteten auch in Berufen und Fabriken.

Wo haben die Frauen gearbeitet?

- Im Baugewerbe als Hilfsarbeiterinnen wurden sie vom Arbeitsamt verpflichtet (Trümmerfrauen)

- Hilfstätigkeiten in »Männerberufen« in der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie

- Schaffnerinnen, Bus- und Bahnfahrerinnen ...

- In den traditionellen Frauenberufen (Sekretärin, Hausgehilfin ...

Warum haben die Frauen gearbeitet?

- Frauenüberschuß

- billige Arbeitskräfte

- Lohnarbeit war für die Männer aufgrund der Geldentwertung unattraktiv

- die Frauen mußten »ihre« Familien ernähren, da viele Männer gefallen waren, bzw. sich noch Kriegsgefangenschaft befanden

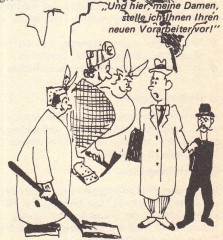

c) Vertiefungsphase

In der Vertiefungsphase werden - anhand einer Karikatur - die Arbeitsergebnisse der Stunde angewendet und gesichert.

5. Stunde: Die Männer kommen wieder ... (Die tendenzielle Verdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben und die Reduzierung der Hausarbeit)

In der fünften Unterrichtsstunde »Die Männer kommen wieder...« wird der Gegenwartsbezug zu den Ausgangshypothesen wieder hergestellt. Durch die Erarbeitung der Ursachen für die tendenzielle Zurückdrängung aus dem Erwerbsleben können Ursachen für die gegenwärtige Situation der Frau auf dem Arbeitsmarkt erschlossen werden. Diese Betrachtungsweise schließt die Frage nach dem gegenwärtigen Stellenwert der Hausarbeit mit ein.

Fachliche Ziele der Stunde

Stundenziele

- Die Schüler sollen die Zurückdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben durch die wirtschaftliche Situation am Ende der Nachkriegszeit interpretieren und erkennen, daß die Frauen hier eine "Ersatzfunktion" erfüllten.

- Die Schüler sollen den gesellschaftlichen Wert der Hausarbeit heute erkennen und die heutige Zurückdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben mit ihren Erkenntnissen über die Nachkriegszeit vergleichen können.

Teilziele der Stunde

- Die Schüler sollen die Hypothese bilden, daß die Frauen ihre Arbeitsplätze verlassen mußten, damit die zurückkehrenden Männer eine Arbeitsstelle bekamen.

- Die Schüler sollen die Währungsreform als Voraussetzung für die Wertsteigerung der Lohnarbeit erkennen und feststellen, daß damit die Lohnarbeit für Männer wieder attraktiver wurde.

- Die Schüler sollen erkennen, daß die Männer aufgrund der ihnen zugeschriebenen Verhaltensweisen bevorzugt eingestellt wurden.

- Die Schüler sollen erarbeiten, daß die Frauen relativ leicht aus den »Männerberufen« verdrängt werden konnten, da sie dort nur Hilfsarbeiten ausführen durften.

- Die Schüler sollen erkennen, daß die Frauen damals wie heute eine wirtschaftliche »Reservearmee« darstellen.

- Die Schüler sollen den gesellschaftlichen Wert der Hausarbeit heute bestimmen

a) Hinführungsphase

Die Hinführung zum Thema erfolgt durch einen Impuls: »Männer kommen aus der Kriegsgefangenschaft wieder und suchen Arbeit!« Die Schüler haben hier die Möglichkeit, aus ihrer Betroffenheit heraus (Erfahrungen auf dem Arbeitsamt) Hypothesen zu entwickeln.

b) Erarbeitungsphase

In der ersten Erarbeitungsphase erarbeiten die Schüler anhand zweier verschiedener Zeitschriftenartikel die Gründe, die zur Verdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben in der Nachkriegszeit führten.

Anschließend wird den Schülern ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung über Frauenarbeitslosigkeit vorgespielt.

Arbeitsblatt

Thema: Die Männer kommen wieder ...

Sorge um das tägliche Brot

- 1 Auf der Abteilung für weibliche Stellenvermittlung beim Arbeitsamt Eßlingen (Württemberg) versuchen Frauen aller Alterstufen und Schichten täglich, irgendeine Arbeit vermittelt zu bekommen. Die verantwortliche Beamtin berichtet, daß die Zahl der arbeitssuchenden Frauen seit der Währungsre

- 5 form unaufhörlich ansteigt. Der größte Teil der Frauen steht heute vor dem Nichts. Viele haben Kinder, alte Eltern oder einen kriegsversehrten Mann zu versorgen und sind bereit, jede Arbeit anzunehmen. Aber gerade für diese alleinigen Ernährer einer Familie ist die Stellenvermittlung so gut wie aussichtslos, zumal die Unternehmer bei dem Überhang von Arbeitskräften nur

- 10 vielseitig verwendbare und billige Arbeitskräfte einstellen. In wachsendem Maße melden sich außerdem Frauen, die bei dem Lohndruck und der steigenden Teuerung beim kärglichen Verdienst des Mannes mitverdienen müssen. Bei der abwartenden Haltung der verschiedenen Firmen ist es trotz aller Mühe nur selten möglich, in schlimmsten Notfällen einen geeigne

- 15 ten Arbeitsplatz zu vermitteln. Manche Unternehmer stellen für leichtere Arbeiten Kriegsversehrte ein, oder aber sie nehmen mit der Begründung keine Neueinstellungen vor, weil sie Kriegsgefangene zurückerwarten. Mehr und mehr gehen die Arbeitgeber auch zur Einstellung von Studenten über. Zu der trostlosen Lage der weiblichen Arbeitssuchenden einige Eßlinger

- 20 Frauenstimmen: Frau M, 32 Jahre:

Wir sind eine fünfköpfige Familie. Ich habe drei Kinder im Alter von 9, 6 und 11/2 Jahren. Mein Mann bringt wöchentlich 40 Mark nach Hause, das reicht bei diesen hohen Preisen nirgends hin. Wir hatten kleine Ersparnisse, so - 25 konnten wir vor der Währungsreform monatlich etwas zugeben. Dies ist heute vorbei, weil unsere Ersparnisse durch die Geldentwertung weg sind. Ich muß mich nach Arbeit umsehen. Ich möchte Heimarbeit, weil ich nicht von den Kindern weggehen kann.

Frau A, 23 Jahre - 30 Vor der Währungsreform habe ich als Bedienung gearbeitet, wurde jetzt gekündigt. Neue Arbeit kann man so schwer finden. Meine wenigen Ersparnisse nahm mir die Geldentwertung. Ich liege meiner Mutter zur Last, das bedrückt mich sehr. Ich würde jede Arbeit annehmen.

(Aus: Frau von heute 1949/2. (4), 2)

Arbeitsaufgaben:

1 . Beschreibe die Arbeitsaussichten von Frauen nach der Währungsreform!

2. Nenne Gründe, die zu der Massenarbeitslosigkeit der Frauen führten!

3. Nenne Gründe, warum viele Frauen auf eine Arbeitsstelle angewiesen waren!

4. Überlege, warum Männer bei der Arbeitssuche bevorzugt wurden!

5. Suche nach Gründen, die uns erklären können, warum ausgerechnet nach der Währungsreform wieder bevorzugt Männer eingestellt wurden!

6. Interpretiere ein Beispiel einer arbeitslosen Frau!

Kassettenaufnahme zur Frauenarbeitslosigkeit heute

Ausschnitt aus der Fernsehsendung: Zwischen Resignation und Wut. Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Gesendet am 21. 1. 1983 im Ersten Programm um 22.05 Uhr

Inhaltsangabe des Fernsehausschnitts

Eine dreiundzwanzigjährige Frau, verheiratet, zwei Kinder, bewirbt sich bei VW in Braunschweig. Sie ist unbedingt darauf angewiesen, zusätzlich Geld zu verdienen, da ihr Mann zu wenig verdient, um die Familie ernähren zu können.

VW Braunschweig, bisher dafür bekannt, auch Frauen einzustellen, verweigerte der Frau die Einstellung. Als Begründung wurde angeführt, daß in Krisenzeiten ledige Frauen und Männer bevorzugt eingestellt werden. Der Frau wurde erklärt, »sie sei ja verheiratet und damit versorgt«.

c) Vertiefungshpase

In der Vertiefungsphase wird noch einmal die Hörszene aus der ersten Unterrichtsstunde vorgespielt. In diesem Zusammenhang kann sinnvoll auf die allgemeine Hypothesenbildung der ersten Unterrichtsstunde eingegangen werden. Inspiriert durch die Hörszene können sie ihr historisches Wissen anwenden, um Lösungen für die dargestellte gegenwärtige Konfliktsituation zu entwickeln. Sie können sich Gedanken darüber machen, in welchem Verhältnis Hausarbeit und Erwerbsarbeit für sie stehen und hierbei Erkenntnisse aus der Unterrichtsreihe anwenden.

Tafelbild

Die Männer kommen wieder ...

Vermutung: Die Frauen müssen ihre Arbeitsplätze verlassen, damit die vielen Männer eine Arbeitsstelle bekommen.

Die Gründe, die zu der Zurückdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben führten:

- Durch die Währungsreform wurde die Lohnarbeit für die Männer wieder attraktiver

- Die zurückkehrenden Männer wurden bevorzugt eingestellt

- Die geringe Anzahl der Arbeitsplätze wurde unter den "Männern" aufgeteilt 0 Die Frauen waren in den "Männerberufen" nur in untergeordneten Stellungen tätig, so daß der Anspruch auf den Arbeitsplatz eher verlorenging.

5.3 Begründung und Konzeption des Abschlußfragebogens

Die Ergebnisse dieses Fragebogens sollen einen Eindruck von Wissen und Einstellungen der Schüler nach fünf Unterrichtsstunden zum Thema »Frauenarbeit in der Nachkriegszeit« vermitteln.

Innerhalb des Fragebogens kann man fünf Fragenkomplexe unterscheiden:

- Fragen (Frage 1/2/6), die konkrete Tätigkeiten der Frauen in der Nachkriegszeit betreffen, bzw. Frage 2, die nach der Definition von erweiterter Hausarbeit fragt.

- Dieser Fragenkomplex (Fragen 3/7/8/9) thematisiert die Ursachen und Begründungen für bestimmte Tätigkeiten und Erscheinungen in der Nachkriegszeit.

- Hier können die Schüler den Transfer der historischen Inhalte auf die Gegenwart beschreiben (Frage 4/11).

- Die Frage 10 thematisiert die ökonomischen Folgen der Währungsreform. Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Reflexion der ökonomischen Entwicklung in der Nachkriegszeit voraus. Aufgrund dieser hohen Abstraktionsebene muß diese Frage je nach Leistungsstand der Klasse modifiziert werden.

- Die fünfte Frage zielt darauf ab, Tendenzen der Auflösung geschlechtsstereotyper Denkschemata bei den Schülern nachzuweisen.

Fragebogen

- Zähle Tätigkeiten der Hausarbeit in der Nachkriegszeit auf, die heute nicht mehr zur Hausarbeit zählen!

- Wir bezeichnen die Hausarbeit in der Nachkriegszeit als »erweiterte Hausarbeit«. Erkläre diesen Begriff!

- Benenne die wirtschaftlichen Ursachen, die zur Aufwertung der Hausarbeit in der Nachkriegszeit führten.

- Beschreibe die Hausarbeit heute und versuche die gesellschaftliche Bedeutung der Hausarbeit heute zu bestimmen!

- Was ist für dich selber wichtiger Erfolg im Beruf glückliche Partnerschaft und Kinder beides gleich wichtig

- In welchen Berufszweigen waren die Frauen in der Nachkriegszeit tätig? Nenne Gründe, die zur Erwerbstätigkeit der Frau führten!

- ....

- Erkläre den Begriff »Trümmerfrauen« und beschreibe ihre Tätigkeiten!

- Welche Gründe führten zu der Verdrängung der Frau aus dem Erwerbsleben?

- Welche Bedeutung hat die Währungsreform für die Arbeit der Frauen (Hausarbeit und Erwerbsarbeit)?

- Heute sind wesentlich mehr Frauen arbeitslos als Männer; Frauen haben größere Schwierigkeiten eine Arbeitsstelle zu bekommen. Nenne Gründe für diese Entwicklung!

- Warum wurden die Waren vor der Währungsreform gehortet?