Leitbild: berufstätige Mutter

DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe

I. Familienpolitik und Frauenwirklichkeit

Die Frauen nahmen in der Familienpolitik der DDR einen herausragenden Platz ein. Als Mütter bzw. potentielle Mütter waren sie sogar die Hauptadressaten dieses Politikbereiches, der vor allem zwei - von der SED mehr oder minder deutlich artikulierte - Zielstellungen aufwies: Bevölkerungsentwicklung in Form von Geburtenförderung und die zeitgleiche Realisierung von Erwerbstätigen- und Mutterrolle. Letztere wurde mit dem Begriff der Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft beschrieben.

Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung herrschte etwa bis zum Ausgang der sechziger Jahre sogar die staatliche Wunschvorstellung einer erweiterten Reproduktion vor, d.h. von einer Mehrung der Einwohnerzahl mittels Kinderreichtum in den Familien. Von dieser Illusion rückte die SED-Führung später ab; die einfache Bevölkerungsreproduktion sollte von nun an gesichert sein. Bei der zweiten familienpolitischen Zielstellung, der Herstellung der Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft, ging es zunächst vordergründig um die quantitative Einbeziehung der Frauen in den Erwerbsprozeß, also um die Erhöhung des Frauenbeschäftigtengrades, und die dafür erforderlichen Voraussetzungen (z.B. staatliche Kinderbetreuungseinrichtungen, hauswirtschaftliche Dienstleistungen). In den siebziger Jahren wurde versucht, die zeitlichen Bedingungen für die Erwerbsarbeit der Mütter zu verbessern, z.B. durch Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und die Einführung des Babyjahres.

Die Familienpolitik der DDR war Frauen- oder, besser gesagt, Mütterpolitik. Mehr noch, sie konzentrierte sich fast ausschließlich auf junge Frauen: Bis zu ihrem 25. Lebensjahr hatten DDR-Mütter bereits rund 75 Prozent der Kinder eines Jahrganges zur Welt gebracht und bis zu ihrem 30. Lebensjahr sogar 90 Prozent.[1] Männer spielten in den sozialpolitischen Überlegungen der SED zur Umsetzung dieser Ziele so gut wie keine Rolle und kinderlose Ehepaare wurden allenfalls als potentielle Eltern und damit nur in jungem Lebensalter familienpolitisch bedacht (z.B. bei der Ehekredit- und Wohnungsvergabe). Der Mann galt vor allem als (die verläßlichere) Arbeitskraft und wurde als Einflußfaktor bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind kaum in Rechnung gestellt. Tatsächlich ging diese Entscheidung auch überwiegend allein von den Frauen aus. Ein sichtbarer Beweis für diese Entscheidungsdominanz der DDR-Frauen war die hohe und bis zuletzt beinahe kontinuierlich steigende Anzahl außerhalb der Ehe geborener Kinder (1988 ca. ein Drittel) sowie die hohe Quote der alleinlebenden unverheirateten Mütter. Die familien- und frauenpolitischen Zielstellungen spiegelten sich in entsprechenden Leitbildern wider, wobei das Familien- und Frauenleitbild einander ergänzten. Das offizielle »sozialistische« Familienleitbild war die vollständige, auf Ehe beruhende Zwei- bis Drei-Kinder-Familie, in der die Frau über alle Phasen des Familienzyklus hinweg vollerwerbstätig sein und sich das häusliche Arbeitspensum mit dem Partner teilen sollte.

Während die Hausfrauen- und Mutterrolle um die Erwerbstätigkeit erweitert wurde, war von einer Vereinbarung von Beruf und Vaterschaft - einen Passus, den man in einem die Gleichberechtigung der Geschlecher propagierenden Staat zumindest verbal hätte erwarten dürfen - niemals die Rede. Beiden Geschlechtern waren demnach Haupt- und Nebenfunktionen zugewiesen, wobei der Mann zwar mehr im Beruf, die Frau jedoch durch die Wahrnehmung beider Arbeitsbereiche doppelt bzw. dreifach belastet war. Die Frauen hatten allein im häuslichen Bereich zumindest in dreierlei Hinsicht ein Mehrfachpensum zu absolvieren: Haushaltsführung, Kindererziehung und -betreuung und Beziehungsgestaltung. Letzteres bedeutete, daß sie faktisch auch für das Familienklima und den Bestand der Partnerbeziehung zuständig gemacht wurden.

Die Realität sah anders aus als das sozialistische Leitbild von Familie: DDR-Familien waren personell kleiner (ein bis zwei Kinder) als politisch gewünscht, und die Anzahl der Ehescheidungen war nicht nur hoch, sondern stieg beinahe kontinuierlich. Vor allem die Frauen entschieden über den Bestand oder die Auflösung der Partnerschaften und Familien. Ihre ökonomische Unabhängigkeit, ihr Gleichberechtigungsstreben und die hohen Ansprüche an den Partner trugen erheblich zum Wandel der Lebensformen bei. Doch trotz deutlicher matriarchalischer Züge der Familie blieb diese auch in der DDR eine patriarchalisch dominierte Gruppe, in der die Männer und Väter kraft Tradition und dank ihrer stärkeren ökonomischen Position letztendlich das Sagen behielten. Die »sozialistische Familie« blieb also in weiten Teilen ein nichtlebbares Wunschmodell der DDR-Politiker.

Das offizielle Frauenleitbild war ein Pendant zum Familienleitbild: Die Frau war in diesem Leitbildentwurf stets berufstätig, Mutter mehrerer Kinder und imstande, Job und Familie allzeit problemlos miteinander zu vereinbaren. Sie zeigte beruflich stets Einsatzbereitschaft und, bei entsprechendem volkswirtschaftlichem Bedarf, auch jederzeit Qualifizierungswilligkeit. Dieses von der Wirklichkeit stark abstrahierte Wunschbild lag nicht nur den entsprechenden Gesetzen und politischen Richtlinien der SED zugrunde, sondern wurde auch bis zuletzt in den Medien propagiert. Probleme der Frauen bei der Vereinbarung der verschiedenen Lebensrollen wurden unterschlagen; Klagen über den zu langen Arbeitstag, über fehlende Zeit für die Kinder und über die schlechten Versorgungsbedingungen für die Familie galten in der offiziellen Berichterstattung als Tabu, wurden aber in der Literatur zunehmend diskutiert.

Auch wenn Widersprüche offiziell nicht problematisiert wurden, reagierten doch die Frauen darauf. Zwar ist die Mutterrolle von außerordentlich vielen DDR-Frauen angenommen worden, d.h. beinahe alle Frauen, die biologisch dazu imstande waren, brachten mindestens ein Kind zur Welt, nur etwa acht bis zehn Prozent aller Frauen blieben kinderlos. Doch ist das Leitbild der Zwei- bis Drei-Kinder-Familie nur von etwa der Hälfte der Mütter und Familien realisiert worden. In der anderen Hälfte der Familien aber lebte nur ein Kind.[2] Einerseits wünschten sich zwar die meisten Frauen zwei Kinder,[3] andererseits war aber bei dieser Kinderzahl die Grenze der weiblichen Belastbarkeit meistenteils erreicht und mitunter schon überschritten. Spezielle familienpolitische Hilfen für die Mehr-Kinder-Familie setzten erst bei Kinderreichtum ein. Das betraf Ende der achtziger Jahre nur etwa vier bis fünf Prozent der Familienhaushalte.

Die Einbindung der Frauen in die Erwerbsarbeit ist in der DDR schrittweise und unter vielen Schwierigkeiten vonstatten gegangen. Doch soviel steht fest: Für die in der DDR geborenen oder groß gewordenen Frauen- und Mädchengenerationen war es durchweg selbstverständlich, ein Leben lang berufstätig zu sein. Obwohl auch die DDR-Frauen familienorientierter als ihre Männer waren, rangierten die beiden für sie wichtigsten Lebenswerte, nämlich Berufsarbeit und Familie/Kinder, bei der Mehrzahl der Frauen gleichrangig nebeneinander. So gaben beispielsweise bei einer Familienbefragung 1982 über 60 Prozent der Zwanzig- bis Vierzigjährigen an, daß beide Lebensbereiche für sie gleichermaßen bedeutsam seien. Rund 38 Prozent der befragten Frauen, zumeist Arbeiterinnen, hielten das Familienleben mit Kindern für wichtiger als den Beruf;[4] bis zum Ende der DDR hatte sich daran nichts geändert.[5] Die Erwerbsarbeit erfolgte also nicht mehr nur aus rein finanziellen Erwägungen, sondern war den Frauen zum Bedürfnis geworden. Im Zuge der Entwicklung ist aus der Doppelbelastung des weiblichen Geschlechts zugleich ein Doppelanspruch erwachsen. Kaum eine Frau wollte »Nur-Hausfrau« sein oder für einen längeren als den staatlich zugestandenen Zeitraum vor und nach der Geburt eines Kindes aus dem Erwerbsprozeß ausscheiden. Denn Berufsarbeit bedeutete für die Frauen nicht nur Selbstbestätigung und Lebenssinn, sondern auch finanzielle Unabhängigkeit vom Mann und die Chance, die eigene Lebensform frei zu wählen. Die Arbeit verschaffte ihnen zudem soziale Kontakte und Kommunikation - ein Anspruch, der in den tagsüber verwaisten Wohnkomplexen der DDR ganz und gar nicht befriedigt werden konnte.

Die Doppelorientierung der DDR-Frauen auf Beruf und Familie sagt allerdings wenig über ihre qualitativen Vorstellungen von der Erwerbsarbeit aus. Zu DDR-Zeiten ging es ihnen nicht um eine Arbeit an sich, sondern immer auch um günstige arbeitszeitliche Bedingungen, um kurze Wegezeiten, interessante Arbeitsinhalte und angenehme Kolleginnen und Kollegen. Die Länge von Arbeitstag und Arbeitsweg war für die meisten Mütter von größter Bedeutung, da die Verbindung von Berufsausübung und Kindererziehung ein ständiger Balanceakt war. Nach Meinung der meisten Frauen (und Männer) kamen dabei vor allem die Kinder zu kurz.[6] Darüber hinaus produzierte die vollerwerbszentrierte Lebensweise der Familien Streß für alle Angehörigen. Die Frauen suchten-deshalb nach individuellen Lösungen zur Entspannung der Situation. Als beste Lösung erschien vielen von ihnen eine Teilzeitarbeit: Zum Ende der DDR waren etwa 27 Prozent aller erwerbstätigen Frauen verkürzt beruflich tätig. Die Anzahl der teilzeitarbeitenden Frauen wäre noch weitaus höher gewesen, wenn die Betriebe und Einrichtungen das zugelassen hätten. Diese aber empfanden ein solches Jobsharing als Belastung des Arbeitsprozesses und hatten Order, die Teilzeitarbeitswünsche der Frauen nicht ausufern zu lassen.

Die Anzahl der zwischen Beruf und Familie »vereinbarungsorientierten« Frauen hat anscheinend nach der Wende nicht etwa ab-, sondern zugenommen. 1992 sprachen sich in einer Familienbefragung 76 Prozent der Frauen bis zum 40. Lebensjahr für eine Gleichgewichtigkeit zwischen Erwerbsarbeit und Familie mit Kindern aus. Folgerichtig hatte sich im gleichen Jahr die Anzahl der überwiegend familienorientierten Frauen von 38 Prozent (1982 und 1988) auf 22 Prozent verringert. Die Gruppe der vorrangig berufsorientierten Frauen dagegen war nur um etwa ein Prozent auf nunmehr zwei Prozent gestiegen.[7] Diese Zunahme der »vereinbarungsorientierten« Frauen hängt zweifellos mit der derzeitigen Arbeitsmarktsituation, aber auch mit der sozialen Lage vieler Familien zusammen. Waren DDR-Frauen einst wählerisch in der Annahme eines Arbeitsplatzes, geht es gegenwärtig mehr um einen Job schlechthin. Der Arbeitsplatz muß jetzt vor allem krisenfest sein und existenzsichernd entlohnt werden. Die Dauer der täglichen Arbeit und die Lage des Arbeitsplatzes, selbst der Arbeitsinhalt scheinen unter den Arbeitsbedingungen eher hintenan zu rangieren.

II Familienformen

1. Die »Normalfamilie«

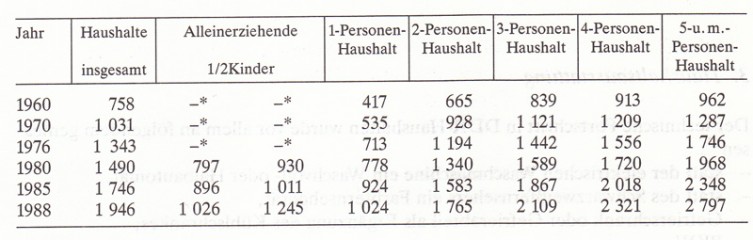

Die DDR-Bürgerinnen und -Bürger lebten und leben auch heute noch mehrheitlich in Familien. Nicht anders als im westdeutschen Verständnis war die ostdeutsche Familie eine Eltern-Kinder-Haushaltsgemeinschaft, in der zwei Generationen unter einem Dach zusammenlebten, solange die Kinder minderjährig waren. Mehr-Generationen-Familien waren in der DDR kaum aufzufinden, eher noch auf dem Lande als in der Stadt. 1981 (zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung) bestanden lediglich fünf Prozent aller Mehr-Personen-Haushalte aus einer Familie, in der noch weitere Personen lebten. Nur 1,7 Prozent dieser Haushalte setzten sich aus zwei Familien zusammen.[8] Die in der DDR vorherrschende Familienform war die vollständige Zwei-Generationen-Familie. 1981 waren rund 82 Prozent aller Familien vollständig (Mutter-Vater-Kind/er) und ca. 18 Prozent Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende).[9] 1981 bestanden rund 63 Prozent aller Mehr-Personen-Haushalte aus einer Familie (Elternpaar bzw. Elternteil mit Kind/ern). Zählte man jedoch die kinderlosen Ehepaare, also jene in der vor- und nachfamilialen Phase hinzu, was bei der hohen Mütterrate der DDR durchaus Berechtigung hatte, erhielt man einen Familienanteil von 92 Prozent innerhalb der Mehr-Personen-Haushalte.[10] 1991 betrug der Anteil der Alleinerziehenden immer noch rund 15 Prozent, der der Ehepaare mit und ohne Kinder 85 Prozent (vgl. Schaubild 1). 1988 belief sich die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Arbeiter- und Angestelltenhaushalten auf 2,3 Personen; bezogen allein auf die Mehr-Personen-Haushalte waren es 3,5 Personen. Von den Haushalten mit zwei Erwachsenen - das waren in aller Regel die vollständigen Familien - lebten 1988 38 Prozent ohne Kinder, in 28 Prozent lebte ein Kind, in 30 Prozent zwei Kinder und in vier Prozent drei und mehr Kinder. Legt man der Berechnung jedoch nur jene Haushalte zugrunde, in denen Minderjährige lebten, hatten 42 Prozent der Familien zwei, und acht Prozent drei und mehr Kinder.

Schaubild 1 Familien nach Familientyp in den neuen Ländern und Ost-Berlin

Den Rest bildeten die Ein-Kind-Familien. Die durchschnittliche Kinderzahl in diesen Haushalten betrug 1,12; bezogen auf alle Haushalte kamen im gleichen Jahr auf jeden Arbeiter- und Angestelltenhaushalt im Durchschnitt 0,87 Kinder.[11] Die abnehmende Haushaltsgröße resultierte in erster Linie aus den Geburtenrückgängen. Daneben machte sich bemerkbar, daß es immer weniger Frauen im gebärfähigen Alter gab, die überhaupt Kinder bekommen konnten. Trotz dieses Umstandes brachten immer mehr Frauen im Verlaufe ihrer fertilen Phase mindestens ein Kind zur Welt. Es gab also in der Entwicklung der DDR immer weniger Kinder, dafür aber immer mehr Frauen, die Mütter wurden.

Die meisten Familien beruhten auf Ehe; etwa 85 Prozent waren Erstehe-Familien. Rund 14 Prozent der Partner waren zum zweiten Mal, ein bis zwei Prozent zum dritten Mal oder häufiger verheiratet.[12] Die meisten DDR-Bürgerinnen und -Bürger entschieden sich also im Zusammenleben mit Partner und Kind/ern für die Ehe. Sie waren der Meinung, daß die Ehe ein stärkeres Sicherheitsgefühl vermittelt und mehr Beständigkeit in die persönlichen Lebensumstände bringt. Dieses Sicherheitsdenken in Verbindung mit der Ehe war bei den Frauen stärker ausgeprägt als bei den Männern.[13] Es hatte sich ungeachtet der Tatsache erhalten, daß praktisch jede DDR-Frau sich selbst ernähren konnte und nicht mehr auf eine Versorgung durch den Ehemann angewiesen war.

Selbst in der jungen Generation hatte die Ehe nur wenig an Attraktivität eingebüßt. Nach ihren ganz persönlichen Absichten befragt, wollten 1988 die meisten weiblichen Jugendlichen sicherlich oder wahrscheinlich später einmal heiraten (70 Prozent).[14] Das waren nur geringfügig weniger als 1982. Die übergroße Mehrheit der jungen Frauen (und Männer) wollte aber erst dann heiraten, wenn sie das Zusammenleben zuvor in einer Nichtehelichengemeinschaft ausprobiert hatten. Trotz dieser ehelichen »Vorstufe« wurde in der DDR-Tradition bis zuletzt verhältnismäßig jung, in jedem Fall jünger als in der alten Bundesrepublik geheiratet. Das hing einerseits mit dem frühzeitigen Erreichen der wirtschaftlichen Selbständigkeit zusammen. Die meisten jungen Mädchen besuchten, nicht anders als männliche Jugendliche, die Zehnklassenschule und erlernten danach einen Beruf. So waren sie bereits im Alter von 18 oder 19 Jahren in der Lage, sich selbst zu unterhalten. Andererseits hing das Heiratsalter mit der familienpolitischen Förderung junger Ehen (Ehekredite, Wohnraumversorgung usw.) zusammen. 1989 betrug das durchschnittliche Alter der Frauen bei Ersteheschließungen 23,2 Jahre, ihr Durchschnittsalter bei einer Wiederverheiratung 34 Jahre.[15] Frauen waren, wenn sie heirateten, auch in der DDR im allgemeinen jünger als Männer. Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen weiblichen und männlichen Eheschließenden betrug 1989 2,7 Jahre, bei alleiniger Berücksichtigung der Ersteheschließungen 2,1 Jahre.

Auch in der DDR zeichnete sich, allerdings erst ab Anfang der achtziger Jahre, die Tendenz ab, Eheschließungen zeitlich hinauszuschieben und auf einen etwas späteren Lebensabschnitt zu verlagern. So stieg das durchschnittliche Heiratsalter von Frauen zwischen 1980 und 1989 um 2,7 Jahre.[16] Dieser Anstieg war zwar nicht sehr groß, reihte sich jedoch in die Kette jener demographischen Indizien ein, die eine allgemeine Verkürzung der Ehedauer belegen. Das heißt: Die »Verweildauer« in den Ehen, im Familienstand »verheiratet«, wurde allmählich kürzer, während Frauen wie Männer immer längere Zeitspannen ihres Lebens als Ledige oder Geschiedene, also unverheiratet verbrachten. Damit ging der Anteil der verheirateten DDR-Bevölkerung zugunsten der Ledigen und Geschiedenen zurück. Bei Frauen zeigten sich diese Wandlungen besonders deutlich: Beispielsweise waren 1970 schon 80 Prozent der 24jährigen verheiratet. Knapp 20 Jahre später waren es nur noch 60 Prozent. Entsprechend hatte der Ledigenanteil zugenommen (1965: 16 Prozent, 1988: 35 Prozent).[17] Dabei lassen die Familienstände freilich nur noch bedingte Rückschlüsse auf die tatsächlichen Lebensformen zu. Nur der Familienstand »verheiratet« stimmte so gut wie immer mit der Lebensrealität überein, denn Verheiratete lebten in der DDR aus Wohnraumgründen fast immer zusammen. Paare mußten wegen der Wohnungsnot ihr Zusammenleben oft sogar noch jahrelang nach einer Scheidung fortsetzen. Ein Trennungsjahr und damit einen Familienstand »getrennt lebend« gab es im DDR-Recht nicht.

1982 gaben junge, unverheiratete Mädchen als hauptsächliche Motive für eine Ehe Liebe, Tradition und den Erhalt einer eigenen Wohnung an - und zwar in eben dieser Reihenfolge. In Diskussionen mit Jugendlichen wurde die große Neugier beider Geschlechter auf dieses über Jahrtausende existierende Rechtsinstitut sowie die starke Wirkung von Traditionen bestätigt.[18] Dabei war das Wohnraummotiv DDR-hausgemacht. Da verheiratete Paare bei der Vergabe von Wohnungen den Unverheirateten vorgezogen wurden, ein entscheidender Teil der Lebensqualität aber durch eigenen Wohnraum bedingt ist, wurde damit zweifellos auch ein gewisser Druck auf die Eheschließung junger Leute ausgeübt.

Trotz des hohen Anteils an außerhalb der Ehe geborenen Kindern (1989: 34 Prozent) und Nichtehelichengemeinschaften, in denen Kinder lebten, wurde das Rechtsinstitut »Ehe« auch in der DDR letztendlich immer noch mit der Geburt von Kindern in Verbindung gebracht. 1987 bejahten ca. 70 Prozent der Frauen eine Ehe im Hinblick auf Kinder. Konnte das erste Kind durchaus außerhalb einer Ehe und ohne Trauschein geboren werden, so sollten die Eltern bei der Geburt des zweiten Kindes jedoch verheiratet sein, meinten 81 Prozent der Frauen. Für die Kinder sei die Ehe eindeutig die bessere Lebensform; sie sei zugleich ein öffentliches Bekenntnis zum Partner und eine Form von Achtung ihm gegenüber.[19]

Obwohl die DDR-Bevölkerung mehrheitlich an der Ehe festhielt, nahmen die Eheschließungen tendenziell ab. Allein zwischen 1977 und 1982 ging ihre Zahl von rund 142 000 auf 125 000 zurück.[20] Wegen der hohen Scheidungsrate - die DDR belegte Rang fünf im Weltmaßstab [11]- nahm der Anteil der sich Wiederverheiratenden an den Eheschließungen insgesamt zu. 1970 heirateten geschiedene Frauen noch seltener wieder (13,5 Prozent) als Männer (16 Prozent); 1989 hatte sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern jedoch weitgehend angeglichen (beide 26 Prozent). Gegen Ende der DDR hatte etwa jede vierte Frau vor ihrer Eheschließung bereits eine Ehe hinter sich.[22] Dabei waren die Erfolgsaussichten der Geschlechter auf dem Heiratsmarkt der DDR unterschiedlich. Chancengleichheit für Frauen bestand allenfalls bis etwa zum 40. Lebensjahr, und ihre Wiederverheiratung erfolgte meistens bald nach der Scheidung oder überhaupt nicht. Mit zunehmendem Zeitablauf nach einer Ehescheidung und voranschreitendem Lebensalter sanken die Chancen der Frauen auf eine erneute Ehe rapide. Die meisten Frauen im mittleren und höheren Lebensalter hätten vermutlich gerne wieder geheiratet, fanden aber keinen Partner mehr. Das lag einerseits an der gesellschaftlich als geringer eingestuften Attraktivität älterer Frauen; auch in der DDR galt das Schönheitsideal »Jugend«. Andererseits gab es für die meisten - vor allem in den Klein- und Mittelstädten lebenden- »älteren« Frauen wenig Gelegenheiten, einen Partner zu finden, zumal auch die Wiederverheiratungsbereitschaft älterer Männer abnahm.[23] Einerseits hatten immer mehr von ihnen Haushaltserfahrung und waren in der Lage, sich selbst zu versorgen, andererseits zogen sie das nichteheliche Zusammenleben nicht selten einer Wiederverheiratung vor.

2. Alleinerziehende

Obwohl die DDR eine stattliche und wachsende Anzahl von Alleinerziehenden aufwies, ist über das Leben dieser Familiengruppe nur wenig bekannt geworden. Der Obrigkeitsstaat wachte darüber, daß über die Alleinerziehenden nicht geforscht wurde, und in den Medien wurde darüber kaum berichtet. Alleinerziehende wichen vom Ideal der »sozialistischen Familie« zwar ab, doch wurde ihnen familienpolitisch die notwendige Unterstützung gewährt: Der Staat garantierte Alleinerziehenden eine bevorzugte Versorgung mit Kinderkrippenplätzen, damit sich die Mütter selbst unterhalten konnten, und zahlte einen finanziellen Ausgleich, wenn wegen Erkrankung der Kinder kein Arbeitseinkommen erzielt wurde.

Grob überschlagen, lebten 1989 in der DDR etwa 340 000 unverheiratete Mütter alleine mit ihren minderjährigen Kindern.[24] Bei diesen Alleinerziehenden handelte es sich fast ausschließlich um Mutter-Kind/er-Familien. Die Entscheidung unverheirateter Frauen zum Kind sowie die Bevorzugung von Müttern bei der Vergabe des Sorgerechts im Falle von Ehescheidung beförderten diese Tendenz. Neben der heute vielzitierten Charakterisierung der DDR-Familienpolitik als »Muttipolitik« ließen sich die Gerichte bei der Entscheidung über das Sorgerecht auch von sehr handfesten volkswirtschaftlichen Überlegungen leiten: Die Arbeitskraft des Mannes sollte der Gesellschaft voll zur Verfügung stehen. So bildeten nur ein bis zwei Prozent der Alleinerziehenden Vater-Kind/er-Familien. Gegen Ende der achtziger Jahre lebte demnach etwa jedes zehnte Kind in der DDR allein mit der Mutter, aber nur jedes hundertste Kind allein mit dem Vater.

Die meisten alleinerziehenden Mütter waren 1981, zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung, geschieden (49,2 Prozent), 30,4 Prozent waren ledig, der Rest verwitwet oder noch verheiratet, aber getrennt lebend.[25] Entgegen der in der DDR weitverbreiteten Auffassung, daß alleinerziehende Frauen wegen familienpolitischer Vergünstigungen oft nur dem Familienstand nach allein, tatsächlich aber mit einem Partner zusammenlebten, ergab die Volkszählung, daß das Gros der alleinerziehenden Frauen wirklich alleine mit dem Kind oder den Kindern lebte. Obzwar die konkreten Lebenssituationen alleinerziehender Frauen auch in der DDR sehr unterschiedlich ausfielen und sehr verschieden motiviert waren, konnte man zwei große Gruppen unterscheiden:

- die jungen, ledigen Mütter (zumeist unter 25 Jahren) und

- die etwas älteren, bereits einmal geschiedenen Mütter.

Da diese Mütter in unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklus alleinerziehend wurden, nahmen sie auch unterschiedliche familienpolitische Leistungen in Anspruch. Während jüngere Frauen mit kleineren Kindern von der bezahlten Freistellung von der Arbeit bei Erkrankung des Kindes »profitierten«, waren ältere Alleinerziehende wegen des fortgeschrittenen Alters des Kindes im allgemeinen kaum noch »Nutznießerinnen« solcher Vergünstigungen. Das einstige Vorurteil von Teilen der DDR-Bevölkerung, die unverheirateten Mütter würden wegen familienpolitischer Vorteile nicht heiraten, entbehrte vielfach der Realität und ließ eher auf einen gewissen Generationenneid schließen.

Alleinleben mit Kindern war in der DDR vermutlich selten eine erwünschte Lebenssituation. Für alleinerziehende Mütter hatte ein auf Partnerschaft beruhendes Familienleben mehrheitlich einen ebenso hohen Stellenwert wie für jene, die in vollständigen Familien lebten. Frauen betrachteten ihr Alleinsein mit Kindern nur in Ausnahmefällen als alternative, meist sogar nur als zeitweilig alternative Lebensmöglichkeit.[26] Alleinerziehende Mütter suchten deshalb häufig - mehr oder minder angestrengt - nach einem Partner für sich und einem Vater für die Kinder. Das hatte einerseits mit den in allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen hoch ausgeprägten Lebenswerten »Familienleben« und »Partnerliebe« zu tun,[27] anderereits hatten viele Alleinerziehende in der familienzentrierten Lebensweise der DDR das Gefühl, eine Rest- oder Randgruppe zu sein.

Kommunikation und Sozialkontakte für alleinerziehende Mütter gestalteten sich tatsächlich schwierig und insbesondere Arbeiterinnen sowie in Kleinstädten lebende Frauen beklagten ihre Ausgrenzung aus den über die Familien organisierten Kommunikations- und Freizeitformen. Sie hatten nach eigenen Angaben zu wenig Freunde und mußten die Freizeit oft allein mit den Kindern verbringen. Es fehlten in der DDR, die das Phänomen des Alleinerziehens nicht als soziales Problem annahm, die Integrationsmöglichkeiten für diese Familienform. Die von den Betroffenen massiv geforderten Kontaktclubs wurden erst sehr spät und nur in wenigen Gebieten eingerichtet. So kann es kaum verwundern, daß viele alleinerziehende Mütter versuchten, wieder eine vollständige Familie zu gründen.

Weniger beklagt als das Alleinleben wurden von den Alleinerziehenden die materiellen Lebensbedingungen, obwohl diese erheblich schlechter waren als die von »vollständigen« Familien mit zwei Einkommen. Alleinerziehende hatten unterdurchschnittliche Einzeleinkommen, eine andersgeartete Ausgabenstruktur, schlechtere Haushaltsausstattungen und geringere Rücklagen. Noch gravierender wirkte sich der Zeitmangel auf ihre Lebenslage aus. Müttern von kleineren Kindern waren bestimmte berufliche Entwicklungen verwehrt. Leitungsfunktionen, Qualifizierungen, Dienstreisen, aber auch (besser bezahlte) Schichtarbeit waren für alleinerziehende Mütter meist nicht möglich, obwohl gerade bei ihnen oftmals eine größere Bereitschaft vorhanden war, beruflich vorwärts zu kommen. Die Alleinverantwortung für alle Belange der Kinder und des Haushalts wurde von den Frauen als psychische Belastung reflektiert. Ihnen fehle, so meinten die meisten Mütter, der häusliche An-sprech- und Diskussionspartner, und die Kinder würden den Einfluß des Vaters vermissen.

Viele alleinerziehende Frauen sind gegenwärtig bereits arbeitslos. Und die Arbeitssuche wird um so schwieriger, je jünger die Kinder bzw. je älter die Mütter sind und je mehr an staatlichen Kindereinrichtungen eingespart wird. Für viele Alleinerziehende schreiben sich die schlechteren Lebensbedingungen nicht nur fort, sondern werden auch noch vergrößert durch den Verlust an sozialen Maßnahmen und sozialer Sicherheit. Die geringeren Einkommen führen zu geringerem Arbeitslosengeld und die Belastung durch wachsende fixe Kosten könnte weitaus mehr Mütter als bisher geradewegs in die Sozialhilfe führen. Die aber wird von den ostdeutschen Frauen allenfalls als letzte Überlebensmöglichkeit, gewiß nicht als Lebenschance angesehen. Um einer Verelendung dieser Familiengruppe vorzubeugen, müßte also ein besonderer arbeitsrechtlicher Schutz, vielleicht sogar eine Beschäftigtenquote in Erwägung gezogen werden.

3. Nichteheliche Lebensgemeinschaften

Die Nichtehelichengemeinschaften hatten sich in der DDR in beachtenswerter Anzahl seit Ende der siebziger Jahre entwickelt. Im Volkszählungsergebnis von 1981 (den frühesten Daten, die dazu vorliegen) spiegelten sie sich jedoch mit weniger als zehn Prozent der Unverheirateten noch kaum wider.[28] Das hatte vermutlich mit der Koppelung von Volks- und Wohnraumzählung zu tun. Nur jene Paare bekannten sich in der Regel zu ihrer Nichtehelichengemeinschaft, die tatsächlich nur über eine einzige Wohnung verfügten. Aus Furcht, die zweite - ungenutzte - Wohnung zu verlieren, ließen sich Lebensgemeinschaftspartner eben dort zählen, wo sie offiziell gemeldet sein mußten. Obwohl seit Jahren klar war, daß das nichteheliche Zusammenleben zum DDR-Alltag gehörte, wurde es staatlicherseits kaum zur Kenntnis genommen. Die DDR-Führung hielt bis zum Schluß an ihrer Ehe-Orientierung fest und übte sogar einen gewissen Zwang auf die nichtehelichen Lebensgemeinschaften aus, indem sie beispielsweise die Familiengründungsdarlehen ausschließlich an Eheleute vergab (»Ehekredit«) und Ehepaare auch bei der Realisierung von Wohnungsanträgen bevorzugte.

Im Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung aus dem Jahre 1987 lebten in der Altersgruppe der 18- bis 40jährigen unverheirateten Frauen rund 29 Prozent in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Eine repräsentative Stichprobe des Jahres 1991 im Land Brandenburg signalisierte einen Anteil in Höhe von rund 40 Prozent unverheirateter Frauen aller Altersgruppen, die in Nichtehelichengemeinschaften lebten.[29] Das weist möglicherweise auf eine Zunahme der Lebensgemeinschaften unter der ostdeutschen Bevölkerung hin.

Das wohl wichtigste Kriterium, das die verschiedenen Nichtehelichengemeinschaften unterscheidet, sind die Kinder. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob es sich um eine ausschließliche Paarbeziehung handelt, aus der man sich ohne viel Aufhebens wieder herauslösen kann, oder ob die Existenz von Kindern diese Entscheidung wesentlich erschwert. Von den im Herbst 1991 gezählten 40 Prozent Frauen in Nichtehelichengemeinschaften lebten 15 Prozent nur mit dem Partner und 24 Prozent mit Partner und Kind/ern, also in Familiengemeinschaften.[30] Während in den alten Bundesländern eher geheiratet wird, wenn das Paar sich zum Kind entschlossen hat, war die Geburt eines Kindes in der DDR kein zwingender Heiratsgrund, denn die Ehe gab der Mutter wenig mehr soziale Sicherheit als die Nichtehelichengemeinschaft - den Unterhaltsverpflichtungen für das Kind hatte der Vater mit oder ohne Ehe nachzukommen. Nur der Kindesvater hatte durch Heirat einen Vorteil: Er gelangte in den Besitz gleicher Rechte wie die Mutter und hatte im Falle von Ehescheidung ein Umgangsrecht in bezug auf das Kind. Das war zwar im Streitfall gerichtlich nicht durchzusetzen und hatte von daher praktisch wenig Wert, aber es gab ihm eine potentiell stärkere Position als dem unverheirateten Vater.

Bei den Nichtehelichengemeinschaften in der DDR ließen sich zwei Gruppen unterscheiden: Die erste war eine nichteheliche Familiengruppe, die sich vor Ersteheschließung mit einem gemeinsamen Kind konstituierte; das waren meist sehr junge Leute. Die zweite Gruppe umfaßte die bereits einmal Geschiedenen. Hier gab es, zumindest am Anfang, keine gemeinsamen Kinder. Der in die Beziehung eingebrachte Nachwuchs stammte nur von einem Elternteil ab, fast immer von der Mutter. Die Kinder dieser Gruppe lebten, wenn man so will, mit »Mutters Freund«. Fast immer waren die Nichtehelichengemeinschaften in der DDR - unabhängig davon, ob Kinder in ihnen lebten oder nicht - als Probe-Ehen konzipiert. Beinahe alle Frauen und Männer wollten heiraten, wenn sich ihre Beziehung auch im Alltag als tragfähig erweisen würde.

Der Anteil derer, die ihre Nichtehelichengemeinschaft bereits von Anfang an als Quasi-Ehe und Alternative zu diesem Rechtsinstitut verstanden, war gering. Der Anteil dieser eigentlichen »Eheabkehrpopulation« (»nicht heiraten, aber fest zusammenleben«) lag im Ergebnis empirischer Untersuchungen auch zum Ende der DDR noch unter zehn Prozent der in Nichtehelichengemeinschaften Lebenden.[31] Es gab viele Gründe, die Eheschließung zu unterlassen. So schreckten beispielsweise bereits einmal Geschiedene mitunter wegen negativer Erfahrungen vor einer erneuten Rechtsbindung zurück. Eigentum und Erbschaftsprobleme spielten häufig bei älteren Partnern eine Rolle, manche Frau wollte auch keinen erneuten Namenswechsel usw.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des nichtehelichen Zusammenlebens in den neuen Bundesländern läßt sich eine Abnahme der nichtehelichen Familienge-meinschaft vermuten. Junge Frauen entscheiden sich in ihrer Lebensplanung derzeit zuallererst für den Abschluß ihrer Berufsausbildung und die Sicherheit eines Arbeitsplatzes, bevor sie die Geburt eines Kindes erwägen. Dabei wird der Eheschließung gewiß wieder mehr Bedeutung zukommen, um Mutter und Kind materiell abzusichern. Als reine Paargemeinschaft jedoch, also ohne Kinder, könnte die Nichteheli-chengemeinschaft künftig eher noch an Verbreitung gewinnen, denn eine Ehe unter bundesdeutschem Recht ist für die Ostdeutschen unvergleichlich verpflichtender geworden als zu DDR-Zeiten. Besonders Männer könnten es sich angesichts der geringeren Arbeitsmarktchancen von Frauen künftig sehr genau überlegen, ob sie das Risiko einer Heirat eingehen oder nicht, da an ein Scheitern der Beziehung mitunter langjährige Unterhaltsverpflichtungen gegenüber der Frau geknüpft sind.

4. Alternative Lebensformen

Alternative Lebensformen zur Zwei-Generationen-Familie, wie beispielsweise Wohngemeinschaften, Kommunen, Kleinfamiliengruppen, existierten in der DDR so gut wie nicht. Eine 1982 durchgeführte Befragung zu den Einstellungen Jugendlicher in bezug auf alternative Lebensformen ergab, daß sich die meisten von ihnen ein Zusammenleben von Frauen, Männern, Paaren in einem größeren Verband, in einer Wohnung, einer Wirtschaftsgemeinschaft usw., kaum vorstellen konnten und solche Lebensformen vor allem mit Partnertausch und Gruppensex gleichsetzten. Orientiert an den Konstellationen der Kernfamilie, brachte die Mehrheit der jungen Leute vor allem Skepsis bezüglich der Dauerhaftigkeit eines solchen Zusammenlebens und der großen Problemanfälligkeit in derartigen Gemeinschaften zum Ausdruck. Abstimmung und Vereinbarung der verschiedenen Interessen und Bedürfnisse erschienen ihnen als schier unlösbare Aufgaben.[32] Von solchen Einstellungen abgesehen, hatten junge Leute in der DDR kaum eine reale Chance, Neues auszuprobieren.

Wiewohl wir das Zusammenleben von Schwulen und Lesben nicht als Alternative zur Kernfamilie, sondern als eine weitere Form partnerschaftlichen Zusammenlebens bezeichnen, soll an dieser Stelle kurz darauf eingegangen werden. Homosexuelle Lebensweisen gab es natürlich auch in der DDR, jedoch eher in geringfügigerem Umfang und mehr in der Anonymität der großen Städte als in kleinen Ortschaften. Über das Ausmaß solcher Partnerschaften gibt es nur ungenaue Schätzungen, über ihren Lebensstil ist wenig bekannt.[33] Sie wurden von ihrer Umgebung meist mit Unverständnis und Ablehnung bedacht, so daß es viele Homosexuelle vermieden, sich zu erkennen zu geben. Über die vermutlich oft mit Kindern lebenden Lesben ist in der DDR noch weniger bekannt geworden. Allerdings fielen sie auch weniger auf, weil ein Zusammenleben von Frauen in der Bevölkerung eher toleriert wurde als das von Männern.

Über den künftigen Umgang der Ostdeutschen mit der neuen Freizügigkeit bei der Wahl der Lebensformen läßt sich derzeit kaum etwas sagen. Sicherlich wird so manche DDR-typische Einstellung zu den Familienformen noch einige Zeit nachwirken. Die ausschließlich auf ein Leben in der Kleinfamilie vorbereitete ostdeutsche Jugend kann diese Prägung gewiß nicht von heute auf morgen ablegen. Doch ist ein gewisser Nachholbedarf vor allem in der jungen Generation zu vermuten. Kollektive Wohn- und Lebensformen wie Wohngemeinschaften und Kommunen könnten in den neuen Bundesländern sogar eine Renaissance erleben, denn einerseits ist bei den ostdeutschen Jugendlichen noch immer ein Bedürfnis nach Gruppenintegration vorhanden, andererseits könnten die sozialen Gegebenheiten (z.B. Unerschwinglichkeit der Wohnungsmiete für den einzelnen) junge Leute zunächst zu wohngemeinschaftlichen Lebensformen veranlassen.

5. Pluralisierung der Familienformen

In der DDR fand - wie in anderen Ländern - ein Prozeß der Pluralisierung von Familienformen statt. Auch hier führten die Prozesse der Modernisierung [34] zu einer Individualisierung von Lebensstilen. Wie in der Bundesrepublik zeigte sich ein schwindender Einfluß traditioneller Lebensvorgaben, und es nahmen die Möglichkeiten zu, einmal getroffene Entscheidungen im individuellen Lebensverlauf zu revidieren.[35] Doch haben bekanntlich die jeweiligen gesellschaftlichen Lebensbedingungen, darunter Kultur, Tradition, Religion und - nicht zuletzt - das politische Ambiente eines Systems, jeweils modifizierende Wirkungen in bezug auf die sozialen Phänomene. So wies die DDR - bei gleichen systemübergreifenden Grundtendenzen in West und Ost- Spezifika auf, die den Lebensumständen geschuldet waren. Das führte zu folgenden Besonderheiten:

- Erstens handelte es sich in der DDR fast ausschließlich um einen Wandel der Familien - und nicht schlechthin der Lebensformen. Die hauptsächlichen Erscheinungen der Formenpluralität - Alleinerziehende, Nichtehelichengemeinschaften und Zweit- und Drittfamilien - lehnten sich samt und sonders an das klassische Modell der Kernfamilie an, waren also »Spielarten« der tradierten Kleinfamilie, bei denen entweder die Vollständigkeit oder die Ehe fehlten oder aber das Prinzip der Lebenszeit-lichkeit der Ehe durchbrochen wurde. Andere - von der herkömmlichen Familie abweichende - Lebensformen konnten in der DDR nicht gelebt werden. Diese Formen von Familie sind historisch keineswegs neu. Ein-Eltern-Familien und nichteheliches Zusammenleben wie Wiederverheiratungen hat es immer schon gegeben. Als neuartig darf die seit Ende der siebziger Jahre schnell voranschreitende Ausprägung dieser Familienformen gelten, die in den achtziger Jahren bereits zur Massenerscheinung geworden waren.[36]

Neu und DDR-typisch war auch das wachsende Tempo im »Umschlag« von einer Familienform in die andere. Vielfach konnte man folgende Familienabfolgen bei der jungen Generation beobachten: NichteheUchengemeinschaft (mit Kind) —> eheliche Familie —» Scheidung —» Alleinleben der Mutter mit Kind/ern —» erneutes nichteheliches Zusammenleben mit Partner. Lebensformen hingegen, die beispielsweise auf Kinder und Partnerschaft verzichteten (Singles) oder Paare, die zwar in Partnerschaft lebten, aber keine Kinder wollten (DINKS - double income no kids), waren in den fertilen Altersgruppen kaum verbreitet. - Zweitens waren, um zu den Einstellungen der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und -Bürger zu diesen Familienformen zu kommen, Alleinleben mit Kind/ern, nichteheliches Zusammenleben sowie erneute Familienbildungen im allgemeinen vermutlich keine gewollte Abkehr vom herkömmlichen Familienmodell, sondern eher eine zwangsläufige Folge der wachsenden Problemlage in den Partnerbeziehungen. Die Nichtehelichengemeinschaften, in denen in der Altersgruppe bis etwa 40 Jahre zumeist Kinder lebten, trugen vornehmlich den Charakter von Versuchsehen, in denen alltägliches Miteinander ausprobiert wurde.[37] Beziehungen wurden mehrheitlich aufgelöst, um mit einem neuen Partner/einer anderen Partnerin eine bessere Variante von Partnerschaft zu erleben, und nicht, um fortan partnerlos zu bleiben.

- Drittens wurde diese Instabilität der Partnerbeziehungen maßgeblich durch überhöhte Anforderungen der Geschlechter aneinander verursacht. Idealisierte Erwartungen der Frauen an die Männer und traditionelle Vorstellungen der Männer von den Frauen, ein deutliches Auseinanderklaffen der Selbst- und Fremdbilder der Geschlechter, führten zu wechselseitigen Fehlerwartungen, die vielfach auch im Alltag nicht korrigiert wurden. Junge Frauen erwarteten zum Beispiel von ihrem Partner einerseits, daß er kinderlieb, zuverlässig, zärtlich, höflich, offen, warmherzig, ausgeglichen und tolerant zu sein habe. ER sollte sowohl ein zärtlicher Liebhaber, verantwortungsbewußter Vater als auch ein versierter Hausmann sein. Auf der anderen Seite wollten sie einen »richtigen« Mann, der durchaus traditionelle geschlechtsspezifische Merkmale wie Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreudigkeit, Selbstsicherheit im Auftreten und Überlegenheit aufweisen sollte. Männer ihrerseits erwarteten bei den Partnerinnen eher solche typischen Verhaltensweisen wie: Häuslichkeit, Ordnungsliebe, Anpassungsfähigkeit, die DDR-Frauen schon längst nicht mehr nur ihrem Geschlecht zuschrieben. Emanzipiert durfte SIE durchaus sein, »aber nicht zuviel«. »Emanzen« waren für viele Männer nicht attraktiv, zumindest nicht im eigenen Haushalt.[38] Die Ansprüche der Geschlechter zielten also deutlich aneinander vorbei.

- Viertens wirkten die allgemeinen sozialpolitischen Bedingungen der DDR, inklusive der familienpolitischen Unterstützungsleistungen für Alleinerziehende (z.B. bevorzugte Versorgung mit Kinderkrippenplätzen, bezahlte mehrwöchige Freistellung aus dem Erwerbsprozeß bei Erkrankung des Kindes) begünstigend auf deren Quote und auf die der nichtehelichen Lebensgemeinschaften. So wurde eben auch manche Eheschließung unterlassen oder zeitlich hinausgezögert, bis die sozialpolitischen »Vorteile« gegenstandslos wurden. Vollbeschäftigung und staatliche Kindereinrichtungen, Frauenförderung und die spezifischen Unterstützungsmaßnahmen für Alleinerziehende forcierten die erhebliche Anzahl der außerehelichen Geburten.

- Fünftens wurde diese Entwicklung durch eine relativ vorurteilsfreie öffentliche Meinung gegenüber Nichtverheirateten, Geschiedenen und ledigen Müttern befördert.

- Sechstens war der Privatbereich »Familie« für viele DDR-Bürgerinnen und -Bürger einer der wenigen Freiräume, in denen Leben nach individuellen Vorstellungen konzipiert und realisiert werden konnte. Anderweitig kaum gefragte Kreativität und Mobilität wurde sozusagen ins Privatleben transferiert und dort ausgelebt. Denn ob und wie oft man heiratete, sich scheiden ließ oder Kinder in die Welt setzte, betraf persönliche Entscheidungen, auf die der SED-Staat kaum Einfluß nehmen konnte. Von daher wurde die Familie und alles, was damit zusammenhing, zu einer Art Synonym für die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, für Freizeit und persönliche Freiheit.[39]

III. Frauen im Familienalltag

1. Die materielle Lebenslage

Ehe und Familie wurden zwar nicht vom Besitzstand abhängig gemacht, doch heiratete man in der DDR meistens innerhalb gleicher Bildungsschichten und damit innerhalb ähnlicher Besitzstände.[40] Das geschah jedoch vor dem Hintergrund begrenzten Privateigentums und deutlich nivellierter Einkommen. Die Kosten für ein Kind, selbst für ein nicht leibliches, wurden von den Eltern bzw. vom Stiefelternteil kaum reflektiert. Hatte sich beispielsweise ein Mann für die Partnerin entschieden, nahm er deren Kinder in Kauf, ohne groß nach den dadurch auf ihn zukommenden finanziellen Mehrbelastungen zu fragen. Beweise dafür lassen sich z. B. aus den Heiratsanzeigen herauslesen, in denen Männer und geschiedene Väter immer häufiger eine Partnerin mit Kind/ern suchten und das durch den Annoncenzusatz »Kind/er erwünscht« zum Ausdruck brachten. Dabei war jedem klar, daß der finanzielle Aufwand für die Betreuung und Erziehung eines nichtleiblichen Kindes allenfalls bruchteilhaft durch den Unterhalt des leiblichen Elternteils abgedeckt werden konnte. Aber natürlich war es für eine Familie von Bedeutung, zu welchen materiellen Konditionen das Zusammenleben von Eltern und Kindern stattfand. Und in der späten DDR waren Einkommen und Eigentum zu allgemeingültigen Prestigefaktoren avanciert.

Zu den wichtigsten materiellen Lebensbedingungen gehörten für DDR-Bürgerinnen und -Bürger das Einkommen, die Haushalts- und Wohnraumausstattung, und bei dem sonstigen privaten Eigentum vor allem: ein eigenes Auto, Grundstück, Sparguthaben und Hobbyausrüstung. Das waren Dinge, deren Besitz den meisten Ostdeutschen als erstrebenswert galt, weil sie die Lebensqualität beträchtlich beeinflußten. Die Unterschiede zum westdeutschen Lebensniveau waren erheblich: Es gab wenig privates Eigentum, und die durchschnittlichen Spareinlagen der Bevölkerung waren gering. Die DDR zählte weniger Autobesitzer, und die Konsumtionsmöglichkeiten im Freizeit- und Hobbybereich waren begrenzt.

Mindestens genauso wichtig wie die finanziellen waren den Ostdeutschen jedoch die zeitlichen Lebensbedingungen - also die Länge von beruflicher Arbeits- und arbeitsfreier Zeit. Die Ansprüche der Bevölkerung an den Umfang der nicht durch Erwerbstätigkeit verausgabten Zeit waren in den achtziger Jahren auffällig und augenscheinlich auch in dem Maße gestiegen, wie die Inflation voranschritt. Man erwartete vom Staat Arbeitszeitverkürzung und Verlängerung des Grundurlaubs. Während Frauen ein Mehr an erwerbsfreier Zeit vor allem für die Kinder, den Haushalt und die eigene Erholung verwenden wollten, dachten Männer aus Arbeiter- und Handwerkerkreisen eher daran, wie während der arbeitsfreien Zeit zusätzliches Einkommen zu erzielen sei. Das belegt auch eine soziologische Befragung gegen Ende der achtziger Jahre,[41] wonach viele Arbeiter den Faktor »Zeit« (erwerbsarbeitsfreie Zeit) bereits für wichtiger hielten als die vergleichsweise geringen Steigerungen beim Arbeitseinkommen. Für 100 Mark mehr Lohn monatlich wäre jedenfalls 1988 kaum noch ein Arbeiter bereit gewesen, sich an seinem Arbeitsplatz mehr anzustrengen. Schonte er sich hingegen während der Arbeitszeit, konnte er nach Feierabend durch Nebenerwerbstätigkeit der verschiedensten Art erheblich mehr und mitunter sogar in »harter Währung« verdienen.

DDR-Frauen gingen im allgemeinen wesentlich seltener einem bezahlten Nebenjob nach als Männer, erbrachten aber im entsprechenden Zeitraum Äquivalente im Haushalt. Vor allem Arbeiterinnen hatten im allgemeinen nichts gegen den Feierabendjob ihrer Männer einzuwenden, sofern damit das Familienbudget aufzubessern war und Anschaffungen wie zum Beispiel Auto, Farbfernseher, Eigenheim möglich wurden.

2. Familieneinkommen und Verbrauchsstrukturen

DDR-Familien lebten fast ausschließlich vom Arbeitseinkommen. Dabei waren in aller Regel beide Partner erwerbstätig. Nach DDR-Recht und entsprechender Moral galt: Wer im arbeitsfähigen Alter und nicht invalide oder krank war, hatte sich durch eigene Arbeitsleistung zu unterhalten. Eine auf andere Einkommensarten begründete Existenz galt als Schmarotzertum, Arbeitsbummelei o.a. und wurde als Straftatbestand verfolgt. Bei Ehefrauen wurden jedoch Ausnahmen zugelassen: Sie konnten aus »moralisch gerechtfertigten Gründen« (z.B. wegen gesundheitlicher Probleme oder zur Betreuung und Erziehung der Kinder) aus dem Erwerbsprozeß ausscheiden, vorausgesetzt, daß der Mann ein ausreichendes Einkommen erzielte. Dieses Ausscheiden erfolgte bei den jüngeren Frauengenerationen zumeist nur vorübergehend und beschränkte sich auf die gesetzlichen Freistellungen bei der Geburt eines Kindes (»Babyjahr«).

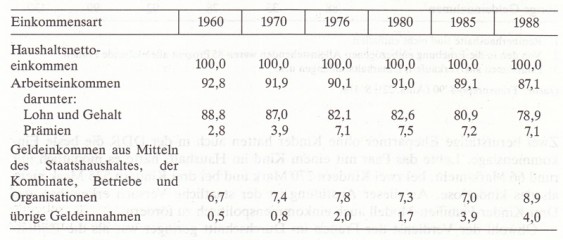

Die Haushalts- bzw. Familieneinkommen resultierten zu 87 Prozent aus den Arbeitseinkommen von Mann und Frau. Neun Prozent des Familienbudgets stammten aus Mitteln des Staatshaushaltes (z.B. Kindergeld), vier Prozent aus übrigen Geldeinnahmen. Das waren z.B. Miet- und Pachteinnahmen oder Mittel aus Freizeitjobs (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1 Anteil der Einkommensarten am durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten in den angegebenen Jahren (in Prozent)

Der ökonomischen Struktur entsprechend waren die meisten Bürgerinnen und Bürger zum Ende der DDR in Staatsbetrieben oder staatlichen Einrichtungen angestellt (88 Prozent). Nur zehn Prozent waren 1989 Mitglieder von bäuerlichen oder handwerklichen Produktionsgenossenschaften, und nur bei zwei Prozent handelte es sich um Selbständige. Daher waren auch die Haushalts- und Familieneinkommen relativ einheitlich strukturiert und im ganzen nur wenig nach Qualifikation und Leistung differenziert.

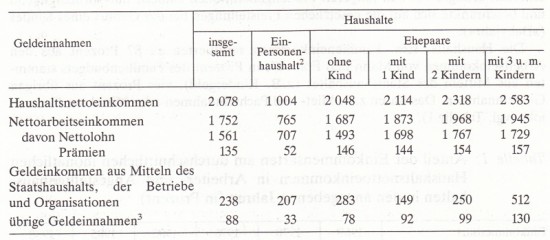

Das durchschnittliche monatliche Familiennettoeinkommen richtete sich deutlich nach der Familiengröße, wobei die Kinderzahl in der Besteuerung kaum eine Rolle spielte. Im statistischen Durchschnitt standen einer erwachsenen Person 1988 ungefähr 1000 Mark netto monatlich zur Verfügung. Ein Ehepaar ohne Kinder hatte ein durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen von etwa 2000 Mark im Monat (vgl. Tabelle 2). Für diese im DDR-Maßstab durchaus nicht geringen Familieneinkommen mußten jedoch beide, Mann und Frau, werktags acht bis achtdreiviertel Stunden außerhäuslich erwerbstätig sein.

Tabelle 2 Haushaltsnettoeinkommen von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten nach Familiengröße 1989

(Angaben in Mark und Monat)1

Zwei berufstätige Ehepartner ohne Kinder hatten auch in der DDR die beste Einkommenslage. Lebte das Paar mit einem Kind im Haushalt, hatte es monatlich nur rund 66 Mark mehr, bei zwei Kindern 270 Mark und bei drei Kindern 535 Mark mehr als das kinderlose. An dieser Abstufung ist der staatliche Versuch erkennbar, das Drei-Kinder-Familien-Modell auch einkommenspolitisch zu fördern.

Obwohl der Verdienst der Frauen im Durchschnitt geringer war als die Entlohnung der Männer, konnten die meisten Familien auf dieses zweite Einkommen nicht verzichten; es diente nicht nur der Absicherung des Lebensniveaus, sondern ermöglichte auch die Anschaffungen. So konnten alleinerziehende berufstätige Mütter zwar meist die lebensnotwendigen Kosten ohne größere Probleme bestreiten, durch den Ausfall eines zweiten Einkommens jedoch nur geringe Anschaffungen realisieren. Eine alleinerziehende erwerbstätige Mutter mit einem Kind im Haushalt hatte im Durchschnitt ein ebenso hohes Monatseinkommmen wie eine erwachsene Person ohne Kind: etwa 1000 Mark netto. Hatte die alleinerziehende Mutter zwei Kinder zu versorgen - eine in der DDR nicht selten anzutreffende Familienform - so belief sich ihr Monatsnettoeinkommen auf knapp die Hälfte dessen, was einer Doppelverdiener-Familie mit der gleichen Kinderzahl monatlich zur Verfügung stand (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3 Durchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen

in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten nach Haushaltsgröße (Angaben in Mark)

Zusätzlich zum Nettoeinkommen aus Erwerbsarbeit gab es in der DDR quasi eine »zweite Lohntüte«. Das waren indirekte Zuwendungen an die Familien in Form von Subventionen, Fördermaßnahmen und der Finanzierung des Wohnungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, Zuwendungen für Kultur, Sport und Erholung. Insgesamt erhöhten sich die monatlichen Zuwendungen durch den Staat von 90 Mark zu Beginn seines Bestehens auf beinahe das Zehnfache gegen Ende seiner Existenz. Insbesondere fiel die Erhöhung des gesellschaftlichen Anteils an den Bildungs- und Erziehungskosten der Kinder ins Gewicht. Analysen haben ausgewiesen, daß die monetären Transferleistungen in Höhe eines geschätzten Staatsanteils monatlich 534 Mark ausmachten oder, anders ausgedrückt, rund 85 Prozent der gesamten Kinderkosten betrugen.[42] Auch das mag erklären, weshalb Familien die Kosten für ein Kind im allgemeinen als wenig, zumindest jedoch als weitaus weniger belastend ansahen als beispielsweise die ungünstigen Zeit- und Versorgungsbedingungen in der DDR.

Die im ganzen nur gering differenzierten Einkommen, einseitige und beschränkte Konsumtionsmöglichkeiten sowie eine formal auf Gleichheit ausgerichtete Ideologie führten in der DDR zu einer Homogenisierung der Verbraucherstrukturen. Rein statistisch betrachtet hatten die unterschiedlichen Bildungsniveaus, die regional verschiedenartigen Lebensweisen und selbst die Kinderzahl in den achtziger Jahren nur relativ geringe Auswirkungen auf die Verwendung der Familieneinkommen. An der Spitze der Verbraucherausgaben standen in allen sozialen Schichten vor allem Industriewaren. Die Nachfrage galt vorrangig technischen Konsumgütern, elektro-akustischen Erzeugnissen, hauswirtschaftlichen Ausstattungsgegenständen, Personenkraftwagen sowie moderner Bekleidung und Schuhen. Demgegenüber hatten Ausgaben für Nahrungs- und Genußmittel einen geringeren Anteil [43] obwohl Ende der achtziger Jahre dreimal soviel für den Kauf von Konsumgütern verwendet wurde als 1960.[44] Das weist einerseits auf den bekannten Bedürfniswandel der Nachkriegszeit hin, der sich auch in der DDR über einen längeren Zeitraum vollzogen hatte. Dieser Wandel fand vor dem Hintergrund stabiler und niedriger, weil subventionierter Preise für Nahrungsmittel, Mieten, Energie und den öffentlichen Nah- und Fernverkehr statt. Andererseits waren die Preise für Industriewaren und Kleidung kontinuierlich gestiegen und die Qualitätsansprüche der Konsumenten hatten zugenommen. Die Bedürfnisstruktur war differenzierter geworden.

3. Haushaltsausstattung

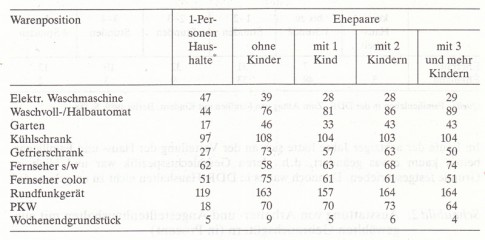

Der technische Fortschritt in DDR-Haushalten wurde vor allem an folgendem gemessen:

- statt der elektrischen Waschmaschine ein Wasch voll- oder Halbautomat,

- statt des Schwarzweißfernsehers ein Farbfernsehgerät,

- Gefrierschrank oder Gefrierabteil als Ergänzung des Kühlschrankes,

- PKW.

Das aber waren zugleich hoch überteuerte Geräte, für die die meisten Familien jahrelang sparen mußten. Eine Waschmaschine z.B. kostete zum Ende der DDR über 2000 Mark, ein Farbfernseher zwischen 4200 und 6400 Mark, ein neuer Trabant 13 500-17 000 Mark, ein neuer Wartburg etwa 33 000 Mark. Die Haushalte und Familien unterschieden sich in ihrem materiellen Lebensstandard nach dem Besitz eines technisch veralteten oder hochentwickelten Gerätes, eines billigen oder teuren, eines östlichen oder westlichen Autos. Das höchste Sozialprestige genossen jene, die in der Lage waren, ihre Haushalte mit westlicher Technik auszustatten.

1989 hatten zwar alle Mehr-Personen-Haushalte eine Waschmaschine, aber von den Ehepaaren mit einem Kind besaßen erst 81 Prozent einen Waschvoll- oder Halbautomaten. Wäschetrockner gab es zu DDR-Zeiten überhaupt nicht. Alle Haushalte hatten einen Kühlschrank, aber nur 57 Prozent der Ein-Kind-Familien verfügten über einen Gefrierschrank; 61 Prozent hatten ein Farbfernsehgerät. Video-Recorder wurden in der DDR nicht produziert und, mit einer Ausnahme im Wendejahr, auch nicht vertrieben. Die meisten DDR-Bürgerinnen und -Bürger hatten zu DDR-Zeiten kaum eine Vorstellung davon, was CD-Technik ist, weil eine entsprechende Industrie nicht existierte. Aber immerhin 70 Prozent der Ehepaare mit einem Kind besaßen zum Ende der DDR schon ein Auto, 33 Prozent waren Eigentümer eines Gartens, fünf Prozent eines Wochenendgrundstücks (vgl. Tabelle 4).

Das technische Niveau der Haushaltsausstattungen schwankte verständlicherweise in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen und von der Haushalts- bzw. Familiengröße. Auch in der DDR galt: Wer am wenigsten verdiente, hatte den geringsten häuslichen Komfort und umgekehrt. Wer weniger Kinder hatte, war besser ausgestattet als diejenigen mit mehr Kindern.

Tabelle 4 Haushaltsausstattung je 100 Arbeiter- und Angestelltenhaushalte, 1989

4. Arbeitsteilung in der Familie

Neben einem langen Arbeitstag beider Partner wurde in der DDR im Durchschnitt noch viel Hausarbeit geleistet. In den Familien war ein Arbeitsprogramm zu absolvieren, das weitaus mehr als die »klassischen« Bereiche der Hausarbeit umfaßte. Gemeint sind »Familienarbeiten« in einem weiten Sinne, zu denen auch jene außerhalb der Wohnung ablaufenden Tätigkeiten zählten, die zum relativ normalen »Funktionieren« einer DDR-Familie erforderlich waren.[46] Dazu gehörten z.B. eine Vielzahl von Besorgungen und Erledigungen sehr verschiedener Art und die Kontaktpflege zur außerhäuslichen Umwelt, ohne die die Instandhaltung und Pflege von Wohnung/ Haus, Auto und Datsche sowie die Erfüllung so mancher Konsumwünsche schlechterdings unmöglich war. Dieser Gesamtaufwand an Familienarbeit war jedoch nur schwer zu erfassen. Er war auch schwerlich aus den ohnehin spärlichen Hausarbeitsberechnungen der DDR-Statistik herauszulesen. Ganz gleich, ob eine engere oder weitere Vorstellung von Hausarbeit zugrunde gelegt wird: Der Anteil der Frauen daran blieb auch in der DDR weitaus höher als der der Männer. Knapp zwei Drittel der Frauen verrichteten von Montag bis Freitag zwei bis über vier Stunden Hausarbeit täglich, während dieser Umfang nach Angaben der Frauen nur von etwa 14 Prozent der Männer geleistet wurde (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5 Zeitlicher Aufwand für Hausarbeit an Wochentagen nach Angaben der Frauen (in Prozent)

![]()

Im Laufe der achtziger Jahre hatte sich an der Verteilung der Haus- und Familienarbeiten kaum etwas geändert, d.h. deren Geschlechtsspezifik war und blieb im Grunde festgeschrieben. Dennoch war es in DDR-Haushalten nicht zu umgehen, daß sich auch die Männer an der Familienarbeit beteiligten.

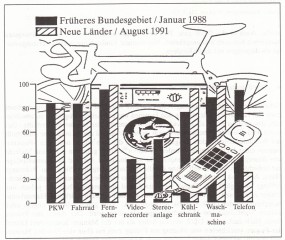

Schaubild 2 Ausstattung von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten mit ausgewählten Gebrauchsgütern (in Prozent)

Der Zeitfonds voll erwerbstätiger Frauen war äußerst knapp bemessen und reichte in aller Regel nicht aus, um die Familienpflichten ohne Hilfe des Mannes zu erfüllen; dabei akzeptierten Frauen die stärkeren beruflichen Belastungen der Männer. So ging es den meisten DDR-Frauen darum, daß der Partner einen äquivalenten Teil dieser Gesamtarbeit wahrnahm und weniger, daß jeder Arbeitsbereich gleichmäßig geteilt wurde.

Vor dem Hintergrund der hohen Frauenerwerbsquote galten vor allem zwei Prinzipien der Arbeitsteilung, die man etwa so zusammenfassen könnte: »Wer zuerst zu Hause ist, fängt mit der Hausarbeit an« und: »Wer eine Arbeit besser und schneller kann, soll sie auch erledigen«. Dieser effizienzorientierten Denkweise lagen ein akuter Zeitmangel der Familien an Werktagen sowie das stark entwickelte Bedürfnis nach gemeinsamer Freizeit mit Partner/in und Kind/ern zugrunde. Auch für viele Männer fing die eigene Feierabendfreizeit erst dann an, wenn beide mit der Arbeit fertig waren.

Da Frauen jedoch im Durchschnitt eine kürzere Arbeitszeit und kürzere Wegezeiten hatten, weniger häufig Leitungspositionen im Erwerbsprozeß besetzten und daher in aller Regel eher zu Hause waren als Männer, da sie durchweg als versierter bei der Erledigung der meisten Arbeiten in der Wohnung galten und sich selbst in Interviews auch immer wieder so einschätzten, fiel auf sie das Gros der täglich anfallenden Tätigkeiten.Quelle: Statistisches Bundesamt [47] So waren Frauen vor allem für die routinemäßigen, permanent zu erledigenden und zumeist zeitaufwendigen Arbeiten in der Wohnung zuständig (vgl. Tabelle 6). Sie trugen darüber hinaus auch in der DDR die Gesamtverantwortung für alle Familienbelange. Männer verrichteten nach wie vor mehr die typisch männlichen Arbeiten im Haushalt sowie Hilfsdienste in der Wohnung, und sie kamen häufiger als Frauen den außerhäuslichen Familienpflichten nach - z.B. Pflege und Wartung von Auto, Garten/Grundstück, Erledigungen, Besorgungen, Ämterkontakte. Diese Arbeiten fielen jedoch weitaus weniger regelmäßig an, konnten mehr nach Lust und Laune erledigt werden und waren insgesamt weniger zeitaufwendig (vgl. Tabelle 6).

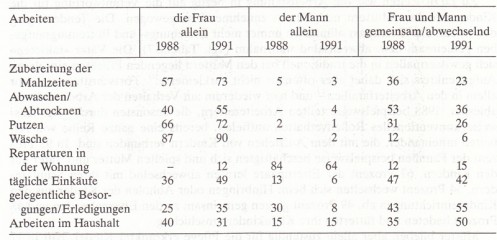

Tabelle 6 Zuständigkeit der Partner für Hausarbeiten (In Prozent)

Zwar darf die bisher dargestellte Sachlage in bezug auf die häusliche Arbeitsteilung als typisch für die ehemalige DDR gelten, doch traf sie in den einzelnen Familiengruppen nur jeweils mehr oder minder zu. In einer repräsentativen, nach Bildung und Qualifikationsniveau geschichteten Befragung aus dem Jahre 1982 zeigte sich, daß nicht nur der Umfang der Hausarbeit mit zunehmendem Bildungsniveau erheblich abnahm, sondern auch die Verteilung zwischen den Geschlechtern gleichmäßiger wurde. In Familien, wo Frau und Mann einen Hochschulabschluß hatten, war die Geschlechtsspezifik in der Arbeitsteilung wesentlich schwächer zu erkennen als beispielsweise in homogenen Arbeiterfamilien (beide Partner Facharbeiter). Dieser Zusammenhang hatte auch umgekehrt Gültigkeit: Je geringer die Frauen qualifiziert waren, desto mehr Hausarbeit verrichteten sie und desto traditioneller fiel die häusliche Arbeitsteilung aus.[48]

Nach der Wende ist in den neuen Bundesländern der Zeitaufwand für Hausarbeit generell zurückgegangen. Maßgeblich dafür sind vor allem die schlagartig verbesserten Konsumtions- und Versorgungsbedingungen. In die Haushalte ist neue Technik eingezogen, die zur Zeitersparnis beiträgt. Das ist aber nur die eine Seite, auf der anderen scheint ein Zusammenhang von häuslichen und außerhäuslichen Arbeitsleistungen vorzuliegen. Die veränderte Arbeitsmarktsituation und eine höhere Intensität im Erwerbsprozeß (die Arbeitszeit wird voll ausgenutzt, das Arbeitstempo hat zugenommen, manche arbeiten freiwillig länger) ziehen entsprechend vergrößerte Erholungsbedürfnisse nach sich. Die Bedeutung der häuslichen Pflichten wird relativiert, und ein wachsender Teil der arbeitsfreien Zeit muß in die tägliche Reproduktion der Arbeitskraft investiert werden.[49]

Während der häusliche Arbeitsaufwand zurückging, nahm der Anteil der von Frauen verrichteten Haushaltstätigkeiten hingegen zu. Arbeiten, für die Frauen ohnehin überwiegend zuständig waren, wie Kochen, Abwaschen und Hausputz, werden nun noch häufiger von Frauen, insbesondere den arbeitslosen Frauen, wahrgenommen. Ansonsten scheint der Grundsatz zu gelten, wonach bei beiderseitiger Arbeitslosigkeit die Hausarbeit etwas besser geteilt wird, bei Erwerbslosigkeit der Frau jedoch die Gesamtheit der Familienarbeiten auf sie zurückfällt.

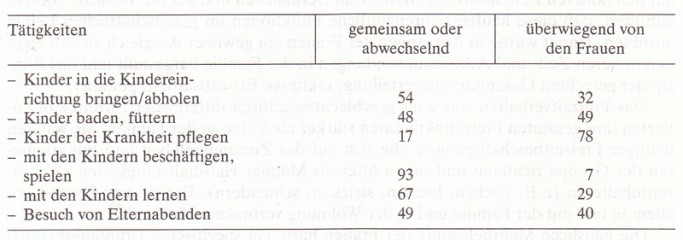

Zu DDR-Zeiten war die Arbeitsteilung in bezug auf die Verantwortung für die Kinder zwischen Müttern und Vätern zunehmend ausgewogen. Die Tendenz ging dahin, daß das Elternpaar allmählich immer mehr Erziehungs- und Betreuungsaufgaben gemeinsam bzw. abwechselnd wahrnahm (vgl. Tabelle 7). Die Väter »takteten« sich gewissermaßen in die traditionell bei den Müttern liegenden Pflichten ein, deren Aufgabenkreis sich dabei aber offenbar nicht verkleinerte.[50] Fortschritte waren vor allem in den Arbeiterfamilien - und hier wiederum am Verhalten der Arbeiterväter -ablesbar. 1988 beispielsweise teilten Arbeitereltern, die ansonsten durch vergleichsweise konventionelles Rollenverhalten auffielen, bereits eine ganze Reihe von Arbeiten miteinander, die mit dem Aufziehen von Kindern verbunden sind. In 93 Prozent der Familien beispielsweise beschäftigten sich und spielten Mutter und Vater mit den Kindern, 67 Prozent der Elternpaare lernten abwechselnd mit ihren Schulkindern, 54 Prozent wechselten sich beim Hinbringen oder Abholen der Kinder aus den Kindereinrichtungen ab, 49 Prozent gingen gemeinsam zu den Elternabenden und 48 Prozent badeten und fütterten ihre Kleinkinder umschichtig.

Mütter blieben aber allein zuständig für die Pflege erkrankter Kinder. Nur in 17 Prozent der im angegebenen Zeitraum befragten Arbeiterfamilien wechselten sich Mutter und Vater dabei ab.

Tabelle 7 Verteilung ausgewählter Tätigkeiten zwischen Mann und Frau

bei der Betreuung und Erziehung der Kinder

(nach Angaben befragter Arbeiterfrauen, 1988, in Prozent)

Bei Studenten und jungen Hochschulabsolventen lag der Anteil der Väter allerdings höher. Im allgemeinen galten zwei Gründe für die Abwesenheit der Väter bei der Krankenpflege der Kinder:

- Einkommensverluste der Familie, da Männer meistens mehr verdienten als Frauen,

- das Weiterwirken des traditionellen Männlichkeitsbildes, das ein Dasein als Hausmann - und sei es auch nur vorübergehend - ausschloß.

Maximal fünf Prozent der Arbeiterväter waren nach unseren Erhebungsergebnissen sen von 1988 für die Betreuung der Kinder allein verantwortlich, meist dann, wenn die Mutter verhindert war. Ähnlich wie bei der Hausarbeit bevorzugten die ostdeutschen Väter aktive Beschäftigungen mit den Kindern wie spielen, basteln, etwas unternehmen - und das nach Möglichkeit außerhalb der Wohnung. Die Mütter dagegen hatten vor allem die Aktivitäten für die Kinder zu leisten, das waren meist »reine« Arbeitsleistungen - viele davon in der Wohnung zu erbringen. Väter waren also eher dort präsent, wo die Betätigungen weniger Arbeits- und mehr Spielcharakter aufwiesen, wo es mehr um Erziehungs- als um Betreuungsleistungen ging. Und sie standen für ihre Kinder im allgemeinen nur solange zur Verfügung, wie sie beruflich wenig beansprucht waren. Jüngere Väter hatten beispielsweise auch am Feierabend eines Werktages oft noch Zeit für ihre Kinder, während Väter in fortgeschrittenem Lebensalter wegen ihrer gleichfalls fortgeschrittenen Berufskarrieren wochentags nicht mehr für die Familie abkömmlich waren.[51] Die genannten Fortschritte in der Arbeitsteilung betrafen also teilweise auch eine weniger beanspruchte Lebensphase der Väter.

5. Freizeit

Frauen hatten in der DDR stets weniger Freizeit als Männer. Trotz gesetzlicher Arbeitszeitverkürzung für Mütter mit zwei und mehr Kindern auf 40 Stunden wöchentlich konnte dieser Unterschied nicht aufgehoben werden. Doch klafften die Freizeitfonds der Geschlechter im statistischen Durchschnitt nicht erheblich auseinander. So hatten DDR-Frauen 1985 an Werktagen etwa zwei Stunden und 40 Minuten Freizeit, Männer etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde täglich mehr.[52] Daß dieser Unterschied zwischen den Freizeitfonds der Geschlechter nicht größer ausfiel, war auf den höheren Zeiteinsatz der Männer im Berufsleben und auf die Tatsache zurückzuführen, daß diese häufiger ehrenamtliche Funktionen im gesellschaftlichen Leben ausübten. Damit wurde in den Augen der Frauen ein gewisser Ausgleich zu den eigenen höheren Zeit- und Arbeitsaufwendungen in der Familie hergestellt und das Prinzip der gerechten Gesamtarbeitsverteilung, inklusive Erwerbsarbeit, gewahrt.

Das Freizeitverhalten war aber geschlechtsspezifisch differenziert: Mütter orientierten ihre gesamten Freizeitaktivitäten stärker als Väter an der Familie. Sie wählten häufiger Freizeitbeschäftigungen, die sich auf das Zusammenleben und Funktionieren der Gruppe richteten und sahen öfter als Männer Haushaltstätigkeiten als Freizeitinhalte an (z.B. kochen, backen, stricken, schneidern). Für sie war Freizeit vor allem in und mit der Familie und in der Wohnung verbrachte Mußezeit.[53]

Die häusliche Mehrbelastung der Frauen hatte ein spezifisches Erholungsbedürfnis zur Folge; entspannende Freizeitaktivitäten waren ihnen wichtiger als Männern. Frauen wendeten mehr Zeit auf für Schlaf und wählten vor allem erholsame Freizeitaktivitäten wie Musik hören, lesen, Gespräche mit dem Partner, Beschäftigungen mit den Kindern. Sie blieben häufiger als Männer zu Hause und unternahmen seltener etwas ohne den Partner und die Kinder. Im ganzen gestalteten Familien-Frauen ihre Freizeit weniger eigenständig und bedürfnisgerecht, gemessen an ihren eigenen Vorstellungen, weniger vielfältig und mobil als Männer.

IV. Fazit

Die Familie war in der DDR beinahe die einzige Institution, die den Mangel an gesellschaftlichen Werten und sinnvollen Betätigungsmöglichkeiten im öffentlichen Leben ersetzen konnte. Der wohl folgenschwerste Werteverlust hatte zu DDR-Zeiten im Erwerbsprozeß stattgefunden. War der Wunsch nach Mitgestaltung in der Gesellschaft für viele DDR-Bürgerinnen und -Bürger schon lange unerfüllbar, so hatte sich ein Nachlassen der F rwartungshaltung an die Berufsarbeit hingegen sehr viel langsamer bemerkbar gemacht. Doch in den achtziger Jahren verschlechterten sich die Bedingungen für die Einlösung der Erwartungen an das Arbeitsleben (z.B. gesellschaftlich nützliche Arbeit leisten, die eigenen Fähigkeiten bestätigen lassen, gut verdienen, soziale Kontakte knüpfen). Das Engagement für berufliche Belange nahm allgemein ab, und immer mehr Arbeitnehmer gingen auch im Erwerbsprozeß auf Distanz zur DDR. Die Kommandowirtschaft ließ für eigene Leistung, Kreativität und das Gefühl, von der Gemeinschaft gebraucht zu werden, immer weniger Raum.

So hatte eine allmähliche Werteverschiebung zugunsten der Familie, also des privaten Lebens, aber auch des privaten Arbeitens (Zweitjob) stattgefunden. Die Familie war mehr und mehr zum Synonym für Freizeit und Privatsein, für eine breite Palette individueller Lebenstätigkeiten außerhalb der gesellschaftlichen Aktivitätsformen geworden. Das Ergebnis war ein ausgesprochen familienzentriertes Verhalten großer Teile der Bevölkerung, ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben, eine familiale Abkapselung und Verhäuslichung der Lebensweisen. Der Volksmund faßte diesen Prozeß bündig zusammen: »Privat geht vor Katastrophe«.[54]

Familie wurde in der DDR fast ausschließlich als Beziehungsgemeinschaft verstanden, in der die emotionalen Bindungen das Ausschlaggebende und die funktionalen Bezüge des Zusammenlebens, wiewohl wichtig, von nachgeordneter Bedeutung waren. Beide Geschlechter wünschten sich eine Beziehung, die auf gegenseitiger Achtung, Liebe, Treue, Vertrauen und Offenheit basierte. Viel stärker als bei Männern war bei Frauen das Bedürfnis nach Gleichberechtigung im Lebensalltag, nach Übereinstimmung in den Lebensauffassungen und Gemeinsamkeit im familialen Handeln entwickelt. Sie hatten sich die meisten Partnerschaftsansprüche intensiver als Männer angeeignet; sie hatten ausgeprägter und schärfer konturierte Vorstellungen vom Zusammenleben und beurteilten ihre Zweierbeziehung im allgemeinen kritischer als Männer.

Beides - der Familienzentrismus und die Divergenz von Partnerschaftsanspruch und -realität - trugen zwangsläufig zur Überforderung der Kleinfamilie und zur Vermehrung der Partnerkonflikte bei.

Dabei bot eine Ehescheidung, ein Partner- und Familienwechsel oft auch die Möglichkeit, bei der Gestaltung des eigenen Lebens selbst Regie zu führen, sich neue Anregungen zu verschaffen und eine höhere Lebensqualität anzustreben. Die Bevölkerung lebte gewissermaßen ihr Mobilitätsbedürfnis, das wegen der Einmauerung der DDR nur schwer zu befriedigen war, im Privatbereich aus.

Frauen in der Modernisierungsfalle - Wandel von Ehe, Familie und Partnerschaft

in der Bundesrepublik Deutschland

I. Einleitung

Seit der Nachkriegszeit hat sich die Einstellung der Frauen gegenüber Ehe, Familie und Partnerschaft grundlegend verändert: Nach dem Krieg und in den späteren Wirtschaftswunderjahren war es für die meisten Frauen - und auch für die meisten Männer - völlig selbstverständlich, daß Heirat und Familie oberste Priorität hatten. Dies ist mittlerweile nicht mehr so eindeutig. Nicht nur die Einstellung, auch das Verhalten der Frauen hat sich verändert: Neben der traditionellen Familie (Ehepaar mit Kindern) ziehen sie es vor, mit ihrem Partner unverheiratet zusammenzuleben oder ihre Kinder allein zu erziehen. Andere leben in Wohngemeinschaften, als Singles oder haben zwar einen Partner, wollen aber trotzdem alleine wohnen. Diese Tendenz, die sich als Pluralisierung von Lebens- und Beziehungsformen beschreiben läßt, wird begleitet von abnehmender Heiratsneigung, steigenden Scheidungszahlen, Hinausschieben von Heirat und Geburt von Kindern, zunehmender Kinderlosigkeit und Modifikationen der Familienstruktur.

Solch grundlegenden Veränderungen haben natürlich immer eine Vielzahl von Gründen. Hierzu zählen z.B. das gestiegene Wohlstandsniveau, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, Anstieg des Bildungsniveaus, und es ist eine Frage der Blickrichtung und des theoretischen Interesses, welche Faktoren man in den Vordergrund stellt. Wir gehen davon aus, daß der Wandel im Bereich von Ehe, Familie und Partnerschaft in den alten Bundesländern sehr stark durch die Veränderungen im Leben der Frauen begründet ist. Die angesprochenen gesellschaftlichen Prozesse haben dazu geführt, daß gerade junge Frauen weniger als früher bereit sind, die Familienaufgaben alleine zu übernehmen und statt dessen auf ein Stück »eigenes Leben«[1] drängen. Ein wichtiger Indikator für diese Perspektivenerweiterung ist die gestiegene Berufstätigkeit und vor allem die erhöhte Berufsorientierung junger Frauen.

Pointiert könnte man sagen, daß Frauen in den letzten Jahren einen sich intensivierenden Wandlungsdruck auf Ehe und Familie ausüben. Sie sind mit der alleinigen Verantwortung für Familie und Hausarbeit nicht mehr einverstanden und versuchen, diese Rollenfestschreibung innerhalb und außerhalb der Ehe zu verändern. Dieser von Frauen ausgeübte Wandlungsdruck steht wiederum in Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, auf die wir zunächst kurz eingehen wollen.

Das rapide Wirtschaftswachstum der Nachkriegsjahre und die damit verbundenen sektoralen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt haben zu einer Zunahme der Frauenerwerbsarbeit insgesamt [2] und vor allem von Ehefrauen und Müttern geführt. Die Erwerbsquote der Frauen ist zwischen 1960 und 1991 um knapp zehn Prozent gestiegen (von 49 Prozent auf 58 Prozent in den alten Bundesländern), wobei zusätzlich erhebliche Umstrukturierungen stattgefunden haben.[3] Der Rückgang bei den unter 20jährigen (verlängerte Schulausbildung) und bei den über 60jährigen (frühere Verrentung) wurde ausgeglichen durch einen Anstieg bei den mittleren Jahrgängen, insbesondere unter den verheirateten Frauen. Diese Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Ehefrauen und Müttern wiederum geht zum großen Teil auf die Zunahme der Teilzeitarbeit zurück. So hat sich seit 1972 die Zahl dieser Arbeitsverhältnisse nahezu verdoppelt,[4] oder anders gesagt, 36,4 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in den alten Bundesländern in Teilzeit.[5]

Ein ebenso wichtiger Faktor für die Veränderung der Einstellung von Frauen gegenüber Familie und Beruf war die Ausweitung des Bildungssystems seit Anfang der sechziger Jahre. Sie führte zu einem starken Anstieg der Anzahl der Mädchen mit qualifizierter Ausbildung [6] und ermöglichte dadurch auch neue Lebensansprüche der Frauen.[7] Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich die Anzahl derer, die eine höhere Schule absolvierten (Realschule, Gesamtschule, Gymnasium), bei Mädchen fast verdreifacht, bei Jungen nur verdoppelt;[8] der Anteil der Studienanfängerinnen stieg von 27 Prozent (1960) auf knapp 41 Prozent im Jahre 1991.[9] Die Bildungsreform brachte also vor allem einen Zugewinn für die Frauen; nicht zu Unrecht wird von einer Feminisierung der Bildung gesprochen.

Beide Prozesse zusammen begründen insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen einen Einstellungswandel gegenüber der Berufstätigkeit. In zunehmendem Maße wird eine lebenslange Erwerbstätigkeit, die nur noch kurzfristig durch die Geburt eines Kindes unterbrochen wird, zur vorrangigen Zielvorstellung.[10] Diese Frauen gehen nicht mehr, wie noch ihre Mütter, davon aus, daß Berufstätigkeit lediglich eine begrenzte Phase vor Ehe und Mutterschaft darstellt.[11] Hinzu kommt, daß junge Frauen immer deutlicher erkennen, daß ihre soziale Absicherung für das Alter gefährdet ist, wenn sie sich allein auf Ehe und Familie als finanzielle Absicherung verlassen. Durch die zunehmende Instabilität von Partnerschaften (die Zahl der Ehescheidungen hat sich zwischen 1960 und 1990 fast vervierfacht)[12] wird eine eigenständige soziale Absicherung unabdingbar. Einziges probates Mittel hierfür ist zur Zeit eine qualifizierte Erwerbstätigkeit, die auch eine individuelle Alterssicherung begründet.

Der Wandel im Verhalten und in den Einstellungen der Frauen gegenüber Ehe und Familie steht nicht zuletzt auch in Zusammenhang mit einer seit den sechziger Jahren liberalisierten Sexualmoral und dem Zugang zu verbesserten Verhütungsmitteln. Die dadurch eingetretene Entkoppelung von weiblicher Sexualität und Mutterschaft bzw. die Möglichkeit einer sicheren Familienplanung haben die Optionen der Frauen hinsichtlich ihrer Lebensplanung und der gewählten Beziehungsformen (ob Partnerschaft oder keine, Kinder oder nicht) erweitert.

Trotz dieser Veränderungen im Leben und in den Einstellungen der Frauen hat sich bislang am Verhalten und an den Einstellungen der Männer wenig geändert. Auch heute noch erwarten die meisten Männer, daß Frauen für den reibungslosen Alltagsablauf in Haushalt und Familie alleine verantwortlich sind. Diese Ansprüche treffen berufstätige Frauen genauso wie »Nur«-Hausfrauen. Mit solch einer traditionellen Arbeitsteilung in Haushalt und Familie können Frauen - inbesondere junge Frauen - aber nicht mehr einverstanden sein. Ihre eigenen Bedürfnisse nach physischer und psychischer Reproduktion haben sich durch berufliche Belastungen erhöht, ebenso ihr Bedürfnis nach eigener, häuslicher Rekreation, Verständnis für ihre beruflichen Probleme und Entlastung von der Hausarbeit. Der zumindest ansatzweise Abbau der materiellen Benachteiligung von Frauen und die Verringerung ihrer Unterle-genheitsgefühle gegenüber Männern führt zu nachdrücklichen Forderungen nach Egalität in der Beziehung,[13] auch dann, wenn Kinder geplant oder vorhanden sind: Für junge Frauen im Westen geht es heute zunehmend darum, eine individuelle Beruf skarriere und das Familienleben zu vereinbaren.

Trotz dieser Veränderungen im Leben und in den Perspektiven von Frauen hat sich der Kern der ideologischen Vorstellungen der fünfziger Jahre - wenn eine Frau Kinder hat, ist ihr Platz am häuslichen Herd - hartnäckig gehalten. Zwar ist es schon seit längerem selbstverständlich, daß junge Frauen, solange sie keine Kinder haben, erwerbstätig sind, doch gehen die Leitbilder der westdeutschen Gesellschaft immer noch davon aus, daß Mütter nach der Geburt die ersten Jahre »im Interesse der Kinder« zu Hause bleiben und das Kind selbst versorgen sollten. So wird für West-Frauen die Familiengründung zu einem Entscheidungskonflikt »Mutter oder Berufsfrau«, der für Ost-Frauen in dieser Form nie bestanden hat. Dies wiederum führt dazu, daß immer mehr Frauen in den alten Bundesländern den Zeitpunkt der Familiengründung bzw. die Geburt ihres ersten Kindes hinausschieben. Dies verlängert für sie die Phase der Unabhängigkeit, die unter anderem durch ein »Ausprobieren« verschiedener Lebensstile und Beziehungsformen gekennzeichnet ist. Diese »Zwischenzeit« ist für eine wachsende Anzahl von Frauen durch Kinderlosigkeit, Ausbildungsphase und Erwerbstätigkeit gekennzeichnet.

Im folgenden werden wir in drei Abschnitten dem Wandel von Ehe und Familie und den veränderten Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Frauen nachgehen. In einem ersten Teil werden wir anhand demographischer Daten den Wandel in den Einstellungen und Verhaltensweisen von Frauen nachzeichnen. Hier interessieren uns die Veränderungen in der Heiratsbereitschaft und Scheidungsneigung, der Fertilität und des Alters, in dem Frauen sich entschließen, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen.

Ein nächster Abschnitt widmet sich ebenfalls den veränderten Handlungsoptionen von Frauen, diesmal aber im Hinblick auf die von ihnen gewählten Lebens- und Familienformen. Ehe und Familie sind längst nicht mehr für alle Frauen erstrebenswert: Immer mehr Frauen kehren der traditionellen Ehe den Rücken zu und bevorzugen andere Beziehungs- und Lebensformen. Diese Entscheidung der Frauen steht in direktem Zusammenhang mit dem Prozeß der Pluralisierung von Lebensweisen, der für die westlichen Bundesländer in den beiden letzten Jahrzehnten charakteristisch gewesen ist.

Ein letzter Abschnitt geht auf die Veränderungen des Alltags von Müttern ein. Es wird gezeigt, daß der Familienalltag seit der Nachkriegszeit nicht einfacher, sondern komplizierter geworden ist: Die Ansprüche an die Sozialisation von Kindern und die Qualität des Familienlebens sind gestiegen, was dazu führt, daß der Umfang der Arbeit, den Mütter leisten, zugenommen hat.

II. Demographische Entwicklung

1. Eheschließung, Familienstand, Heiratsalter

Die Bedeutung von Ehe und Familie als einer auf lebenslange Dauer konzipierten Lebensform ist seit den fünfziger Jahren erheblich zurückgegangen. Zwar heiraten immer noch rund drei Viertel aller Frauen in ihrem Leben wenigstens einmal, der Anteil der Ehepaare an der Gesamtzahl der Haushalte sinkt jedoch. Dies ist sowohl auf den Rückgang der Heiratsneigung und auf steigende Scheidungsraten als auch auf die zunehmende Zahl derer zurückzuführen, die in ihrem Leben gar nicht heiraten wollen.