»Nicht zurück an den Kochtopf« -

Aus- und Weiterbildung in Ostdeutschland

I. Chancengleichheit in der Bildung als

Voraussetzung für Gleichstellung im Beruf

Bildung hat in allen Gesellschaftsordnungen Einfluß auf das Geschlechterverhältnis und auf die soziale Stellung der Frauen gehabt. In Zeiten radikaler gesellschaftlicher Umbrüche, wie sie sich seit Ende 1989 im Ostteil unseres Landes vollziehen, sind notwendigerweise auch Bildungsinhalte, -strukturen, -möglichkeiten, -wege und -funktionen im Wandel. Der Wert von Bildung für die Gesellschaft und für die einzelne Frau verändert sich. Unter Umständen kann sich auch die Einstellung der Frauen zur Bildung ebenso ändern wie das Verhältnis der Geschlechter zueinander durch Bildung. Das werden allerdings die Frauen weitgehend selbst mitbestimmen müssen.

Die Erfahrungen, die Frauen in den neuen Bundesländern mit ihrer Bildung im bisherigen Leben machten, und der Nutzen, den sie künftig davon haben, sind anders gelagert als im Westen und zudem nach Qualifikations- und Altersgruppen sowie nach Generationen verschieden. Aussagen aus Untersuchungen des Zentralinstituts für Jugendforschung Leipzig (ZU) sowie der Außenstelle Leipzig des Deutschen Jugendinstituts München (DJI) verweisen auf eine äußerst differenzierte Verteilung von Chancen und Problemen:

»Irgendeinen Beruf muß man erlernen, wenn es auch nicht der Traumberuf sein kann. Er ist auf jeden Fall eine sichere Existenzgrundlage fürs Leben.« (Schülerin 1986, 16 Jahre)

»Eigentlich kann ja jetzt jeder seinen Traumberuf erlernen, wenn man sich nur genug anstrengt. Aber jetzt hörte ich bei der Berufsberatung, daß es für Mädchen weniger Möglichkeiten als für Jungen gibt.« (Schülerin 1992, 15 Jahre)

»Mit meinen Beruf ist nichts mehr zu machen. Ich bin jetzt in einer Umschulung, fange nochmals ganz neu an als Bankkauffrau, mit Teilausbildung im Westen. Die Firma hat mir versprochen, mich einzustellen, vorausgesetzt das Abschlußergebnis ist gut.« (Umschülerin, Textil-Facharbeiterin, 1991, 22 Jahre)

»Ich habe studiert, Kinder bekommen - eins im Studium - und immer voll gearbeitet. Es war oft nicht ganz leicht, aber die Familie hat mitgezogen. Soll ich jetzt alles in Frage stellen - den technischen Beruf, aus dem ich mit als erste rausflog, oder die Kinderkrippe, die Freude bei der Arbeit? Ich denke nicht daran. Aber jetzt besuche ich einen Lehrgang zur Anpassungsqualifikation. Ob man dann einen neuen Arbeitsplatz findet, weiß hier keine(r) von uns. Aber Bildung kann erst mal nicht schaden, und hoffen muß man.« (Umschülerin, Ingenieurin, 1992, 43 Jahre)

»Ich habe damals meinen Berufsabschluß nachgemacht, als ich schon die Kinder hatte. Dann immer an der Maschine gestanden, für die jungen Mütter mitgearbeitet, die das Babyjahr bekamen (wir hatten solche Vergünstigungen überhaupt nicht). Nur immer gearbeitet. Und fehlte man mal, hieß es gleich: >Wann kommst du wieder, wir brauchen dich.< Nun bin ich ganz raus, keiner braucht mich, auch die Familie nicht mehr. Umschulung? Wofür denn? Es gibt keine Arbeit für meine Altersgruppe. Und ich könnte auch gar nicht mehr lernen, das habe ich völlig verlernt an der Maschine.« (Arbeitslose, Spinnerei-Facharbeiterin, 1992, 50 Jahre)

In der ehemaligen DDR hatten Frauen seit Mitte der sechziger Jahre umfassende (wenn auch nicht unbedingt inhaltlich gleiche) Bildungschancen wie Männer, und Arbeitskräfte, vor allem qualifizierte, wurden gebraucht. An diese Tradition sind die Frauen gewöhnt, sie können daher nicht einsehen, warum Männer heute wieder bessere Bildungs- und Arbeitsplatzchancen haben sollen.

Möglichkeiten und Chancen in bezug auf Gleichstellung bei Bildungserwerb und -anwendung verteilen sich auf einzelne Frauengruppen heute differenzierter als früher. Während sich vor allem mittlere und ältere Altersjahrgänge nun vor große Probleme gestellt sehen - Frauen mehr als Männer -, nimmt die weibliche Jugend, ähnlich wie die männliche, mit steigendem Selbstbewußtsein ihre neuen Chancen auf dem Bildungsmarkt wahr. Seit der Wende verändert sich das Bildungsverhalten der Jugend im Osten Deutschlands. Das äußert sich vor allem in folgenden Tendenzen:

- Längere bzw. höhere Allgemeinbildung durch:

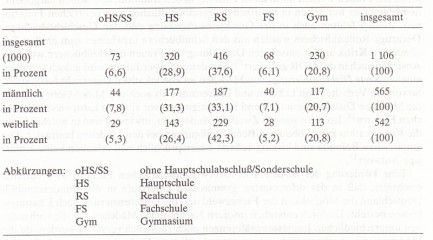

a) Mehr Zugänge zur Abiturstufe; 1991 war es ein Drittel aller Absolventen der zehnten Klasse.[1] Insgesamt haben die Studierwünsche zugenommen, für die Jahrtausendwende wird mit einer Verdoppelung der Studentenzahlen an den ostdeutschen Hochschulen gerechnet.[2] Nach Hochrechnungen [3] streben 59 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse das Abitur an, 36 Prozent einen mittleren Bildungs- und nur vier Prozent den Hauptschulabschluß.[4]

b) Weniger Abgänge nach der achten Klasse, vor allem wegen der Einführung der neunklassigen Hauptschule in den neuen Bundesländern mit Ausnahme von Brandenburg und wegen des Wegfalls der DDR-Facharbeiterberufe für Schulabgänger der achten Klasse aus der zehnklassigen Oberschule. - Höhere und längere berufliche Ausbildung durch:

a)Mehr Zugänge zu den Hochschulen im Vergleich zu früher, verlängerte Studienzeiten,

b)Verlängerung der Berufsausbildung von zwei auf drei Jahre,

c)Wegfall der Teilfacharbeiterausbildung. - Wachsende Neigung von Abiturienten, nicht zu studieren, sondern eine berufliche Ausbildung zu wählen teils aus materiellen Gründen (Wegfall des Stipendiums, Verteuerung der Lebenskosten, Akademikerinnenarbeitslosigkeit), teils bedingt durch Veränderungen in den Ausbildungsberufen und durch den Wegfall der in der DDR üblichen und von Jugendlichen begehrten »Berufsausbildung mit Abitur«.

- Starke Zunahme von Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen infolge des desolaten Arbeitsmarktes, der notwendigen Strukturanpassungen und der Entwertung bestimmter Berufe bzw. Bildungsgänge.

- »Bildungspendeln« von Ost nach West in beachtlichen Größenordnungen - wenn auch oft mehr »der Not gehorchend als dem eigenen Triebe« und nicht selten mit Abbruch mangels sozialer Integration oder materieller Absicherung, vor allem in bezug auf Wohnraum. Bis November 1991 wurden nach Hochrechnungen mindestens 32 000 15- bis 20jährige Pendlerinnen geschätzt, davon 22 000 im ersten Lehrjahr.[5] Mädchen bewarben sich 1991/92 häufiger als Jungen im Westen als Reaktion auf ihre schlechteren Ausbildungsmöglichkeiten im Osten.

- Ausweitung des Bildungsanteils in der Berufs- und Gesamtbiographie durch die Verlängerung der Allgemein- und der beruflichen Erstausbildung, mehr Weiterbildung und Umschulung, mithin zeitliche Verzögerung der materiellen Selbständigkeit.

Die tieferen Ursachen für das veränderte Bildungsverhalten der Jugend sind komplex; strukturelle Umbrüche, neue Freiheiten und Gewohnheiten greifen hier ineinander, beispielsweise:

- die Veränderung von Bildungswegen und -Zugängen, besonders die Öffnung der gymnasialen Oberstufe und vieler Hochschulgänge (in der DDR gab es Beschränkungen durch zentral festgelegte Quoten),

- die Anpassung an Entwicklungen im Westen, wo die Zuwendung zu den Hochschulen 1992 bereits die zum dualen System der beruflichen Ausbildung überstieg,

- die unsichere Ausbildungssituation im Osten Anfang der neunziger Jahre,

- die rapide Verschlechterung der Arbeitsplatzlage.

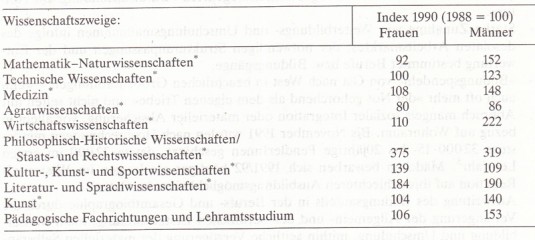

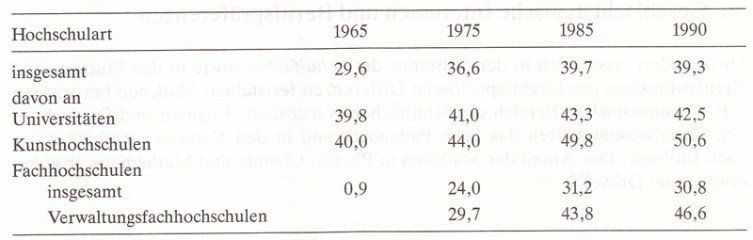

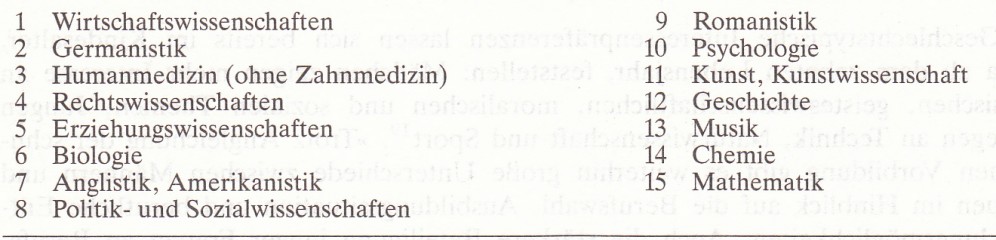

Junge Frauen haben heute, inmitten der Umbruchzeit, durchaus Chancen, sich zu bilden, allerdings profitieren sie von den neuen Bildungsbedingungen weniger als Männer. Beispielsweise begannen im Osten zwar 1990/91 zehn Prozent mehr Mädchen ein Studium als 1989 - aber 59 Prozent mehr junge Männer![6] Nachdem es während der siebziger und achtziger Jahre in der DDR Reduzierungen der Studienquoten gegeben hatte - ganz im Gegensatz zur Bundesrepublik,[7] war die Öffnung der Hochschulen 1990 den weiblichen wie männlichen Jugendlichen sehr willkommen. 1991 studierten bereits zwölf bis 13 Prozent aller 19-26jährigen Ostdeutschen, vor 1989 waren es nur ca. acht Prozent; in Westdeutschland sind es etwa 20 Prozent.[8] Dabei verschoben sich die Geschlechteranteile zuungunsten der Frauen. 1990/91 gab es aus den neuen Bundesländern 39 Prozent weibliche und 61 Prozent männliche Zugänge zum Hochschulstudium (1980 waren in der DDR 53 Prozent aller Anfänger im Direktstudium weiblich, 1989 waren es 47 Prozent[9]), aber 1992 konnten die Frauenquoten im Osten bereits wieder auf 44 Prozent erhöht werden.[10] Nach einzelnen Wissenschaftszweigen stellen sich die Veränderungen in den Geschlechterproportionen unterschiedlich dar (vgl. Tabelle 1). 1990 war der Frauenanteil gegenüber 1988 zurückgegangen in den Fachrichtungen Mathematik und Naturwissenschaften - bei starkem Anstieg des Männeranteils - und in den Agrarwissenschaften - strukturbedingt auch bei Männern.

Tabelle 1 Entwicklung der Studienanfängerzahlen im Direktstudium in den neuen Ländern einschließlich Berlin (Ost) 1990/91 im Vergleich zur DDR 1988/89 (= 100) nach Wissenschaftszweigen und Geschlecht

Gleichhoch blieb der Frauenanteil in den »Technischen Wissenschaften«, um weniger als zehn Prozent stieg er in den Fachrichtungen Kunst und Medizin - auch hier war ein größerer Männerzuwachs zu verzeichnen. Sprunghaft erhöhten sich die Zugänge beider Geschlechter zu den Geisteswissenschaften - mit größeren Frauen- als Männeranteilen.

Gründe für den Gesamtrückgang der Frauenquoten 1991 lagen in objektiven gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen seit der Wende: Wegfall der ehemaligen NVA-Bildungsgänge, Kürzung der Armee-Dienstzeit und Übernahme entsprechend höherer Bewerberquoten von Männern in die Hochschuleinrichtungen. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, in den nächsten Jahren den Frauenanteil weiter zu erhöhen;[11] Vergleiche nach Fachrichtungen verdeutlichen, daß dabei auch bestimmte inhaltliche Verschiebungen zwischen traditionellen Frauen- und Männerberufen wichtig waren. Der Frauenanteil lag 1988 in den Ingenieurwissenschaften bei zwölf Prozent in der BRD, bei 26 Prozent in der DDR, in den Wirtschaftswissenschaften bei 32 Prozent und 67 Prozent.[12]

Die Öffnung der Gymnasien und Hochschulen war - neben starker finanzieller Förderung der beruflichen Bildung - ein Grund dafür, daß auch 1991 und 1992 im Prinzip jeder(m) Schulabgänger(in) der zehnten Klasse ein Ausbildungsplatz zur Verfügung stand, trotz der großen Schwierigkeiten in der Wirtschaft der neuen Länder. Allerdings gibt es in der Berufsausbildung auch viele Notlösungen, die die Probleme auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt verlagern.

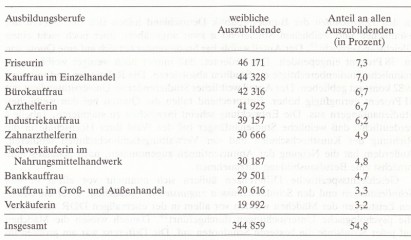

Geschlechtstypische Benachteiligungen der Mädchen und Frauen im beruflichen Bildungswesen sind leider unübersehbar:

- Das Berufswahlfeld der Mädchen ist seit 1989 stark eingeschränkt worden. In der DDR blieben den Frauen offiziell nur etwa zehn Prozent der Ausbildungs- und Studiengänge verschlossen, und zwar aus medizinischen Gründen. Ihr Zugang zu technischen Berufen wurde allerdings entgegen der offiziellen Propaganda zunehmend eingeschränkt. Heute stehen den Frauen theoretisch viele Berufe offen, real werden von den Betrieben bzw. Institutionen jedoch weitaus weniger Frauen- als Männerausbildungsplätze angeboten. Zum handwerklich-technischen Bereich erhalten weniger Frauen Zugang als früher; in ehemals traditionelle »Frauenberufe« dringen immer mehr Männer ein (das betrifft z.B. die Bereiche von Verwaltung, Handel und Bildungswesen). Expertenbefragungen ergaben, daß Ausbildungsplätze in Ostdeutschland zunehmend geschlechtsspezifisch ausgeschrieben werden. So richten sich rund 40 Prozent (in manchen Arbeitsamtsbezirken sogar 60 Prozent) der Angebote nur an Männer, zehn Prozent nur an Frauen und die übrigen an beide Geschlechter. In den alten Bundesländern werden rund 25 Prozent der Lehrstellen nur Männern, zwölf Prozent nur Frauen angeboten13. Die ingesamt sehr viel günstigere Situation westdeutscher Mädchen in der beruflichen Bildung ist allerdings im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß in den alten Bundesländern das Angebot an Lehrstellen die Nachfrage weit übersteigt.

- Ostdeutsche Betriebe bevorzugen bei den sogenannten »Mischberufen« (für Frauen und Männer geeignet) Männer. Teils werden dabei alte Rollen-Vorbehalte wieder aufgewärmt, teils liegen die Ursachen in einer geringeren Flexibilität, wenn junge Frauen Familie haben. Die Mutterrolle wird antizipiert, mögliche Belastungen durch Kinder einseitig von vornherein den Frauen zugeordnet. Lehr-und Arbeitsstellenknappheit liefern täglich »objektive« Begründungen für diese geschlechtstypische Sicht.

- Frauen besuchen weitaus häufiger als Männer außerbetriebliche Bildungsgänge, die 1991 ein Drittel und 1992 gut ein Fünftel aller Ausbildungsplätze im Osten ausmachten, aber keine Arbeitsplatzgarantie geben. Der Ausweg liegt dann später in Umschulungs- oder arbeitsplatzfördernden Maßnahmen, aber das macht Bildung uneffektiv, verzögert das Fußfassen im Arbeitsleben, die Selbständigkeit als Frau, führt zu mehr Schleifen und Umwegen - was von potentiellen Arbeitgebern bei Bewerbungen erneut negativ sanktioniert wird, wie Erfahrungen aus den Altbundesländern zeigen.

- Die Ausbildungsvergütung in frauentypischen Berufen ist geringer als in männertypischen. Da sich das im Erwerbsleben fortsetzt, ist die soziale Lage der Geschlechter allein vom eigenen Einkommen her unterschiedlich.

- Bei Umschulungsmaßnahmen mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz werden Frauen im Durchschnitt weniger berücksichtigt, auch bei gleichen Leistungsvoraussetzungen. Zu Umschulungen ohne erkennbare Arbeitsplatzchancen haben Frauen leichteren Zugang.

- Sich beim Kampf um Ausbildungs- oder Arbeitsplätze notfalls mit Härte durchzusetzen, haben Frauen in der DDR noch weniger trainiert als Männer.

Bildung ist eine Voraussetzung für Chancengleichheit der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt, garantiert diese jedoch nicht. Das zeigt beispielsweise schon ein simpler Vergleich der Frauenquoten in höheren akademischen Positionen: Diese sind und waren wesentlich niedriger als die Anteile an Studienzugängen bzw. erfolgreichen Studienabschlüssen der Mädchen. 1990 stellten Frauen in den neuen Ländern 35 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, zwölf Prozent der Dozentinnen und nur fünf Prozent der Professorinnen.[14]

Geschlechtstypische Zugänge zu beruflicher Bildung und ungenügende bzw. verweigerte Anwendungsmöglichkeiten im Erwerbsleben führen dazu, daß Bildung bei Frauen heute in einem größeren Umfang als bei Männern lediglich den Wert von Schlüsselqualifikationen für Um- und Neueinstiege auf dem Arbeitsmarkt oder für die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung und das Privatleben hat. Das geschieht zu einer Zeit, wo der Wert einer spezifischen Fachqualifikation auf dem innerdeutschen und europäischen Markt eher steigt. Dieser Umstand wirft Frauen wieder zurück, auch dann, wenn sie den Einstieg ins Erwerbsleben schaffen. Es ist aber zu befürchten, daß sich geschlechtstypische Bildungsprobleme künftig schon vor der zweiten Schwelle häufen. Frauen werden dann schnell entbehrlich für den Arbeitsprozeß, denn nur die hohe, marktgerechte Qualifikation ist unersetzbar. Das Bildungsdilemma kann zum Rollendilemma werden.

II. Bildungstraditionen von Frauen in der ehemaligen DDR

Die berufliche Qualifikation der Frauen und Männer in der DDR entwickelte sich nach 1949 zunächst sehr differenziert. In den fünfziger Jahren hatten Mädchen/ Frauen noch geringere Chancen, einen Beruf zu erlernen. Es gab weniger Ausbildungsplätze, für die Gleichberechtigung fehlten noch die Voraussetzungen. Bei vielen Frauen stand auch die angelernte Tätigkeit bis zur Familiengründung bzw. Hausfrauentätigkeit im Vordergrund. Zugleich eröffneten sich dem für Bildung aufgeschlossenen Teil der Frauen gerade durch den damaligen gesellschaftlichen Umbruch schnelle Einstiege in höhere Bildungs- und Berufsprofile. »Ihr Mädchen, Ihr könnt alles erreichen: Studieren, Kinder bekommen, in hohe Arbeitspositionen gelangen; der Staat hilft Euch dabei!« waren typische Argumente einer neuen Emanzipationsund Aufbruchsgeneration; deren Töchter glaubten daran. Viele ergriffen ihre Chance, gerieten aber auch unter den moralischen Druck, »dem Staat die Bildungskosten zurückzuerstatten«, also Kinderkrippen zu nutzen und arbeiten zu müssen.

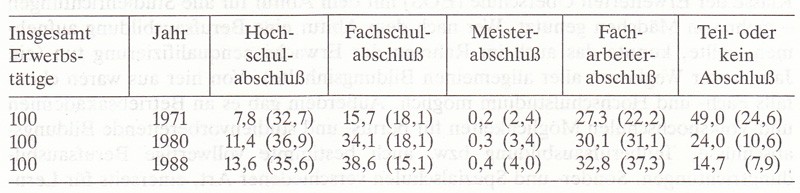

Die immer stärkere Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsprozeß erforderte Qualifikation. Bildung war eine wichtige Produktionspotenz, trotz ihrer hervorgehobenen sozialen Funktion, die später - stark umstritten - zu Bildungsüberhängen führte und wirtschaftlich uneffektiv wurde. Durch staatlich wie betrieblich gestützte Maßnahmen zum Nachholen von Qualifikationen für die Jugendjahrgänge der fünfziger Jahre (Frauensonderstudium, vielfältige frauenfördernde Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Bildungserwerb und Familienaufgaben, Zuerkennung einzelner Facharbeiterqualifikationen unter bestimmten Leistungs-, Alters-, Berufs- und Familienvoraussetzungen), gelang den Frauen vor allem in den siebziger Jahren ein rascher Bildungsanstieg (vgl. Tabelle 2). Gegen Ende der DDR waren die Frauen bis etwa zum 45. Lebensjahr im Durchschnitt genauso hoch gebildet wie gleichaltrige Männer.

Gleichberechtigung im Bildungswesen herrschte praktisch seit 1965. 99 Prozent der weiblichen wie männlichen Jugendlichen begannen nach Abschluß der zehnten Klasse eine Lehre oder wechselten in die zum Abitur führenden Erweiterten Oberschulen (EOS) bzw. in eine Berufsausbildung mit Abitur. Etwa 84 Prozent ergriffen einen Lehrberuf, wobei die Mädchen hier etwas weniger vertreten waren, da sie sich mehr der frauentypischen Fachschulausbildung in den Fachrichtungen Pädagogik, Medizin usw. zuwandten.

Tabelle 2 Qualifikation der erwerbstätigen Frauen (Männer) in der DDR-Wirtschaft (in Prozent)

Real wurden Männer in einigen attraktiven Bildungsgängen bevorzugt und waren Frauen für traditionelle Männerberufe oft nicht genügend sozialisiert, so daß sie bereits an der ersten Schwelle ungünstigere Voraussetzungen mitbrachten. Das hatte bei höheren Bildungsanforderungen vor allem im Hochschulbereich teilweise negative Folgen für Leistungen und Studienverbundenheit, weniger hingegen in Bildungsgängen der Fachschul- und Facharbeiterausbildung. Unter anderem als Reaktion auf hohe Ausfallquoten weiblicher Beschäftigter infolge der sozialen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Babyjahr, Freistellung zur Pflege erkrankter Kinder etc.) wurde das Berufswahlfeld der Mädchen, das während der siebziger Jahre stark erweitert worden war, in den achtziger Jahrer wieder eingeengt; traditionell erhaltene Interessenstrukturen förderten diesen Prozeß.[15] Untersuchungen des ZU ergaben, daß mehr Mädchen als Jungen in der Berufsberatung umgelenkt werden mußten, nicht selten weg vom traditionellen Frauen-, hin zu einem traditionellen Männerberuf. Die spätere Berufszufriedenheit war in der Regel jedoch stärker als die Enttäuschung über die unerfüllten Berufswünsche.[16] Mit der Beschränkung von Bildungsmöglichkeiten für bestimmte Berufe wurden Frauen in ihrer sozialen Stellung (Kompetenzen, Einflußbereiche, Lebenslage usw.) benachteiligt. Das verschärfte sich durch häufige Zuweisungen von zweitrangigen Arbeitsplätzen im erlernten Beruf aufgrund der durch geschlechtstypische Arbeitsteilung hervorgerufenen geringeren Flexibilität und Verfügbarkeit der Frauen.

Das Bildungswesen in der DDR war anders strukturiert als in der alten Bundesrepublik. Die meisten Mädchen und Jungen besuchten zehn Jahre lang die allgemeinbildende Polytechnische Oberschule (POS). Schüler konnten die POS nach der achten Klasse verlassen (in den achtziger Jahren waren das unter zehn Prozent eines Jahrgangs), für sie standen besondere Ausbildungsberufe zur Verfügung (um ein Jahr längere Berufsausbildung, vollwertiges Facharbeiterzeugnis, im Prinzip gleiche Arbeitsmöglichkeiten). Nach der zehnten Klasse war es möglich, einen Beruf auf Facharbeiterebene zu erlernen (ähnlich dem westdeutschen dualen System, aber mit zwei- bis zweieinhalbjähriger Ausbildung), dies mit dem Abitur zu koppeln (Berufsausbildung mit Abitur für ein ähnlich gerichtetes Hochschulstudium, drei Jahre -mehr von Jungen genutzt) oder eine Fachschule zu besuchen. Der Einstieg in letztere war auch nach der Berufsausbildung möglich, bei gleicher Fachrichtung galt der Fachschulabschluß als Hochschulreife. Hauptweg zur Hochschulreife war die zwölfte Klasse der Erweiterten Oberschule (EOS) mit dem Abitur für alle Studienrichtungen

- mehr von Mädchen genutzt. Wer nach dem Abitur eine Berufsausbildung aufnehmen wollte, konnte das auch im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung tun (ein Jahr, unter Weglassen aller allgemeinen Bildungsinhalte). Von hier aus waren ebenfalls Fach- und Hochschulstudium möglich. Außerdem gab es an Betriebsakademien und Volkshochschulen Möglichkeiten für berufs- und studienvorbereitende Bildungsabschlüsse, Teilberufsausbildung bzw. auch bestimmte vollwertige Berufsausbildungsrichtungen. Sonder- und Spezialschulen verschiedener Art, einerseits für Lernschwache und Behinderte, andererseits für Hochbegabte, gewährten gesonderte Bildungsgänge, auch mit Möglichkeiten für Quereinstiege oder Teilabschlüsse. Den Schülerinnen der meisten Schulen stand ein umfangreiches fakultatives Bildungsangebot außerhalb des Unterrichts zur Verfügung: Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Schülerakademien, Spezialistenlager, Wissens-Olympiaden u.a. Mädchen nutzten das ähnlich wie Jungen, inhaltlich zum Teil aber differenziert nach den bekannten geschlechtstypischen Neigungen.[17]

Obwohl das Niveau der in der DDR vermittelten Allgemein- sowie auch der Berufsbildung hoch war und heute unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen größtenteils nutzbar bleibt, hatte speziell die Allgemeinbildung eine Reihe problematischer Seiten. Das waren vor allem:

- Eine unzulässige Ideologisierung der Schule, die immer starrer wurde, die die Auswahl der Bildungsinhalte, das Handeln von Lehrern und die Unterrichtsmethodik bestimmte, was zu Vereinseitigungen und zur Vereinnahmung der Bildung durch die Politik sowie zu Doppelzüngigkeit führte.

- Lehrpläne als Staatsdoktrin, die keinen Spielraum ließen für Lehrer und Schüler, das reale Leben zum Teil ungenügend widerspiegelten, die Jugend unzureichend auf Problembewältigungen vorbereiteten, politisch eine Scheinwelt aufbauten und wichtige Bildungsinhalte ausklammerten.

- Die Reproduktion geschlechtstypischer Unterschiede durch eine Feminisierung des Bildungswesens, Rollenklischees in Schulbüchern und unzureichende Soziali-sation der Mädchen für technische Berufe.

- Eine zu geringe Anregung von kreativen Verhaltensweisen der Schüler und von berufsbezogener Präsentation ihres Selbstbewußtseins in bezug auf Selbstdarstellung und Redegewandtheit.

- Überbetonung der Erziehungsfunktion der Schule, lange Zeit ausgehend von einem utopischen Menschenbild und der Vorstellung, daß einheitliche (»sozialistische«) Werthaltungen allgemein anerziehbar seien.[18]

- Jahrelang eine zu wenig differenzierte Bildung für einzelne Schülergruppen, die sowohl Leistungsschwache als auch Leistungsstarke »auf der Strecke« ließ, dazu eine Zensureninflation, die die Bildungsmaßstäbe verzerrte und Begabungsfin-dung erschwerte. Zwar gab es seit den achtziger Jahren eine zunehmende Begabtenförderung und von Anfang an vielfältige Lernhilfen für Schwache, doch beides geschah zu undifferenziert und in zu geringem Ausmaß.

- Der Aufbau von sozialstrukturellen und politischen Barrieren für höhere Bildungsgänge, Beschränkung des Zugangs zur höheren Bildung, zu geringe Möglichkeiten für Quer- und Späteinsteiger, was sich sowohl für Frauen bei frühzeitiger Mutterschaft als auch für Bildungsabbrecher oder »Spätzünder« als ungünstig erwies.

- Die Unterdrückung jeglicher Kritik an der Allgemein- (»Volks«-)bildung bis hin zu Sanktionen gegenüber Kritikern.

Trotz dieser Negativseiten hat die in der DDR vermittelte Allgemeinbildung, einschließlich des polytechnischen Unterrichts für Mädchen wie Jungen für das breit gefächerte berufliche Bildungssystem der Gegenwart gute Grundlagen geschaffen. Daß sich die Chancengleichheit in der Allgemeinbildung der DDR bei der beruflichen Bildung nicht in gleichem Umfang fortsetzte, kann nicht mit vorhandenen geschlechtstypischen Unterschieden gerechtfertig werden, zumal die Schule deren Entwicklung zum Teil förderte. Untersuchungen während mehrerer Jahrzehnte belegen: Mädchen sind in der Schule mehr als Jungen diszipliniert, angepaßt, auf repetitives Lernverhalten gerichtet, fleißig; sie liegen in den Leistungen und deren Bewertungen höher.[19]

Für den Beruf waren - und sind heute mehr denn je - einige Verhaltensweisen wichtig, die häufiger den Jungen anerzogen wurden (Durchsetzungsvermögen, Flexibilität, Selbstbestimmtheit usw.). Nicht zuletzt dadurch kehrte sich in der Hochschulbildung der DDR das Leistungsergebnis der Geschlechter um, auch in den von Frauen bevorzugten Berufen wie etwa der Medizin. Männer erbrachten die besseren Studienleistungen vor allem im Zusammenhang mit anderen Lernmethoden.[20]

III. Frauen in der Umstrukturierung des Bildungswesens nach der Wende

Ein Bildungssystem, das auf Sozialismus und Planwirtschaft ausgerichtet und diesen Zielen untergeordnet war, konnte den neuen ökonomischen und politischen Bedingungen nicht genügen. Nach der Vereinigung Deutschlands waren daher Veränderungen des Bildungswesens nötig, die sich nicht nur auf Mängelkorrekturen beschränken konnten. Einerseits waren Anpassungen an marktwirtschaftliche Bedingungen und westliches Bildungsrecht erforderlich, andererseits sollten einige bewährte Seiten des DDR-Bildungssystems nicht völlig aufgegeben werden.

Die inhaltlichen Veränderungen der Allgemeinbildung setzten bereits Ende 1989 ein. Zunächst wurde der vorhandene Lehrstoff von ideologieträchtigen Inhalten befreit, anschließend folgte die Übernahme westlicher Lehrpläne und -materialien. Insgesamt wird nun auf eine sehr differenzierte Bildung gesetzt, die den Leistungsstarken vielfältige Möglichkeiten zur Begabungsentfaltung bietet und Leistungsschwache speziell fördern soll. In den Übergangsjahren zur Marktwirtschaft erweist sich das freilich als schwer durchsetzbar und wird auch stark von geschlechtsspezifischen Differenzierungen beeinflußt. Aber allgemein gilt: Erziehung ist im Bildungswesen nicht mehr dominant, die eigenständige Persönlichkeit des Lernenden erhält einen höheren Stellenwert. Jugendliche bzw. deren Eltern haben, derzeit zumindest formal, bereits mehr Entscheidungsmöglichkeiten bei der Wahl zwischen verschiedenen Ausbildungsformen und -wegen.

Am 1. September 1990 wurden die westdeutschen Ausbildungsberufe im Osten eingeführt, ebenso die rechtlichen Regelungen des Berufsbildungsgesetzes. 1990 begann auch - zunächst in den ideologieträchtigen Fachrichtungen - der gezielte inhaltliche Umbau des Fach- und Hochschulwesens, der 1992 seinen Höhepunkt in den strukturellen Veränderungen der Einrichtungen erfuhr.

Die Einführung neuer Bildungskonzeptionen ging mit strukturellen Veränderungen einher: Das ehemals einheitliche Bildungssystem, das auf allen Ebenen inhaltlich aufeinander abgestimmt und zentral geleitet war, wurde entkoppelt, Bildungsstrukturen und -träger wandelten sich. Die Bildungseinrichtungen unterstehen jetzt weitgehend der Hoheit der Länder, wobei sich die neuen Bundesländer an den Erfahrungen der alten orientieren.

Bereits bis zum September 1990 waren grundlegende Veränderungen in allen Aufgabenbereichen, Inhalten, Zuständigkeiten und Strukturen der Berufsausbildung zu bewältigen sowie personelle Fragen zu lösen.[21] Die Anpassung an das duale System konnte einerseits inhaltlich auf günstigen Voraussetzungen aufbauen, weil das System der Facharbeiterausbildung in der DDR gewisse Ähnlichkeiten mit diesem aufwies, z.B. durch die Aufteilung der Ausbildung auf Betriebe und Berufsschulen (die allerdings, inhaltlich direkt aufeinander abgestimmt, nach staatlichen Lehrplänen erfolgte), durch die Aufnahme von allgemeinen und spezifischen Bildungsinhalten und nicht zuletzt durch die Qualität der vermittelten Bildung. Auch anderweitige günstige Voraussetzungen trugen zur Beschleunigung des Übergangs vom DDR- zum BRD-Berufsbildungswesen bei, wenngleich sie auch auf Dauer nicht weitergeführt werden, z.B. das Prinzip der Grundberufe als einer Möglichkeit der Bildungseffektivität [22] oder die Berufsausbildung mit Abitur als einliniger Hochschulvorbereitung. Da andererseits die Trägerbetriebe massenweise zusammenbrachen und nicht wenige vorschnelle Schließungen von Betriebsberufsschulen, Lehrwerkstätten und Lehrlingsinternaten erfolgten, wurden manche Konkurse von Ausbildungsgängen ungerechtfertigt beschleunigt, ehe es gelang, neue Träger und überbetriebliche Ausbildungsformen aufzubauen.

Dem Inhalt nach brachten die neu eingeführten Berufe nach dem Berufsbildungsgesetz der Bundesrepublik im Zuge der Anpassung an marktwirtschaftliche Erfordernisse unter anderem eine Aufwertung des Dienstleistungssektors (aber noch nicht ausreichend und nicht unbedingt zum Vorteil der Frauen), des Handwerks einschließlich der handwerklichen Fähigkeiten, ferner mehr Differenzierung entsprechend der unterschiedlichen Bildungsstrukturen und -träger, technische Modernisierung der Ausbildungsstätten (in Betrieben oft noch ungenügend und insgesamt sehr unterschiedlich). Aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktlage erhöhte sich insgesamt der Wert von Schlüsselqualifikationen, was positive und negative Seiten hat. Positiv sind die allgemeinen, marktwirtschaftlich orientierten Bildungsinhalte, die wichtige »lebenspraktische« Fähigkeiten bzw. Haltungen vermitteln. Das sind beispielsweise: selbständiges Informieren, Planen, Vorausdenken, Kontrollieren, Bewerten, das Entwickeln von Abstraktionsfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative, Flexibilität, Ver-antwortungs- und Risikobereitschaft, dazu auch bessere Selbstpräsentation und Sprachgewandtheit.[23] Negativ wirkt sich die Überbewertung der Schlüsselqualifikation durch eine Entwertung der Fachqualifikation aus.

Strukturelle Veränderungen der Berufsausbildung ergaben sich 1990 unter anderem aus der Überführung der Betriebsberufsschulen (die in der DDR 75 Prozent der Berufsschulen ausmachten) in kommunale u.a. Trägerschaften, ferner aus der Auflösung der Großbetriebe und dem Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige. Großbetriebe (mit über 500 Beschäftigten) bildeten in der DDR etwa 75 Prozent der Lehrlinge aus, das Handwerk nur fünf bis sechs Prozent. In den alten Bundesländern werden heute nur etwas über 20 Prozent der Lehrlinge in Großbetrieben ausgebildet, die übrigen in mittleren und Kleinbetrieben.[24] In den neuen Ländern fehlten Anfang der neunziger Jahre für eine ähnliche Verteilung sowohl die Betriebe als auch die Mittel. Mitte 1992 überwogen noch immer Stillegungen gegenüber Neugründungen, wobei etwa ein Viertel der Neugründungen wieder in Konkurs ging. Die Tendenz zur Anpassung an Westbedingungen wurde aber 1991 am Anstieg der Auszubildenden in Kleinbetrieben auf 19 Prozent schon deutlich.[25] 1992 nahmen Handwerksbetriebe im Osten bereits 31,6 Prozent aller Auszubildenden auf, im Westen waren es 32,5 Prozent. Rund die Hälfte aller Ausbildungsplätze stellten Industrie und Handel - im Osten 51,7 Prozent, im Westen 49,4 Prozent. Allerdings besuchte in den neuen Bundesländern auch 1992 noch jede(r) fünfte Auszubildende eine überbetriebliche Beruf sbildungsstätte. Rund 19000 ostdeutsche Jugendliche begannen eine Ausbildung in westdeutschen Unternehmen.[26]

Von der Krisenlage ausgelöste Rückgänge der Berufsausbildung in der Textil- und Chemiebranche betreffen Frauen unmittelbar. Rückläufe in anderen Bereichen (Landwirtschaft, Bergbau/Energie, Metall-, Elektroindustrie) führen zu Besetzung von frauentypischen Berufen durch Männer, so daß die erhöhten Ausbildungsanteile im Dienstleistungsbereich - besonders bei Banken, Versicherungen - oder im Bauwesen die Ausfälle nicht decken können, zumal Verwaltungen und Büros ingesamt stark rationalisieren. Es wird daher noch für einen längeren Zeitraum Übergangslösungen geben müssen, ehe die Ausbildung feste Strukturen annimmt. Diese sind vorrangig von der Wirtschaftsentwicklung, der Klärung von Eigentumsverhältnissen und der (vor allem materiellen) Hilfe von außen abhängig.[27]

Die Erneuerung des Hochschulwesens der neuen Bundesländer wurde wie in den anderen Bildungsbereichen ebenfalls unmittelbar nach der Wende von 1989 eingeleitet. Die strukturellen Änderungen sind mit dem Einigungsvertrag festgeschrieben. Es geht grundsätzlich um den Aufbau föderativer Strukturen durch eigene Hochschulgesetze der Länder und Teilung der Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Ländern und Hochschulen. Die starre zentralistische Lenkung durch ein Staatssekretariat wurde aufgelöst. Verbunden mit der Schaffung neuer Strukturen waren Statusänderungen, Auflösungen und Neugründungen, ferner die Überprüfung und Entlassung von Hochschullehrern, Neuausschreibung Tausender Stellen, inhaltliche Erneuerung von Lehre und Forschung - nicht nur bei den ideologiebelasteten Fachrichtungen, sondern auch bei anderen zur Anpassung an westliche Normen. Die Stipendienordnung wurde aufgehoben, BAFÖG eingeführt, die Freiheit des Studiums wieder gewährleistet, Regelstudienzeiten abgeschafft - einige der Ursachen für Verlängerungen der Studienzeiten von meist vier bis fünf Jahren (DDR) auf durchschnittlich sieben Jahre. Der Studienbetrieb wurde bei all diesen Veränderungen aufrechterhalten, aber das Niveau sank, was möglicherweise den Studierenden dieser Jahre bei Bewerbungen einmal negativ angerechnet werden wird. Ein Teil der weiblichen wie männlichen Studenten ging daher an die bereits überfüllten westlichen Hochschuleinrichtungen, was die dortigen Probleme verschärft.[28]

IV. Berufswahl und Berufsbildung

Mit der Anpassung an das bundesdeutsche Bildungsrecht seit 1990 und dem Übergang zur Marktwirtschaft sahen sich die Jugendlichen in der früheren DDR schlagartig vor eine neue Berufswahlsituation gestellt, die Mädchen noch mehr als Jungen berührte. Die Umstellung von einem langfristig vorprogrammierten, sicheren, allerdings engen Weg aus der allgemeinbildenden Schule in den Beruf auf einen pluralistischen Weg von weitgehender Unsicherheit ist derzeit besonders schwierig. Es fehlen dafür im Osten nicht nur die nötigen Wirtschaftsstrukturen als Fixpunkte für bildungsmäßige Wertorientierungen und entsprechendes Verhalten. Es mangelt auch an Erfahrung, einschließlich Hinweisen durch ältere Generationen, die sich ebenfalls auf der Suche nach neuen Werten befinden. Westliche Erfahrungen wiederum, gewachsen auf einem ganz anderen 40jährigen historischen Hintergrund und einer anderen Wirtschaftssituation in der Gegenwart, lassen sich nicht ohne weiteres auf die Situation im Osten übertragen.

In der ehemaligen DDR war die Berufswahl zentral gesteuert und seit den sechziger Jahren im Bildungs- und Erziehungssystem der Schüler fest integriert. Das heißt, alle für Bildung und Erziehung der Jugend Verantwortlichen waren aufgefordert, sich daran - in unterschiedlicher Weise - zu beteiligen. Real übten die Eltern den stärksten Einfluß aus, in größerem Abstand gefolgt vor allem von Berufsberatern, Lehrern, Massenmedien und Betrieben. Die Berufsberatung sollte planmäßig in der sechsten Klasse mit beruflichen Informationen einsetzen. Sie hatte das erklärte Ziel, die Schüler zu einer selbständigen Berufsentscheidung zu befähigen, bei der individuelle Voraussetzungen (Interessen, Eignungen, Motive usw.) mit den »gesellschaftlichen Erfordernissen« bzw. Plänen weitgehend übereinstimmen sollten. Die Zahlen von Schulabgängern, staatlich genehmigten Plätzen für die berufliche Bildung bzw. höhere Allgemeinbildung und künftigen Arbeitsplätzen im Beruf waren aufeinander abgestimmt. Somit wurde jedem Schulabgänger ein - wenn auch nicht unbedingt »sein« - Platz im Berufsleben gesichert. Reichlich 50 Prozent der Berufswünsche konnten im Durchschnitt erfüllt werden, zugleich über 80 Prozent der Erstbewerbungen um einen Platz in der betrieblichen Berufsausbildung, weil dem schon individuelle Umorientierungen vorausgegangen waren. Die Entscheidung für den Beruf war oft eine der wichtigsten Lebensentscheidungen überhaupt, sollte sie doch vielfach zum »Lebensberuf« führen, ständige Weiterbildung für wechselnde Arbeitserfordernisse eingeschlossen.

Das erste Wirkungsjahr des bundesdeutschen Berufsbildungsgesetzes - seit September 1990 - war daher von besonders großen Unsicherheiten in der Berufswahlsituation der Jugend, besonders der Mädchen, gekennzeichnet: Es gab im Oktober, dem Zeitpunkt, zu dem sich in der DDR Jugendliche gewöhnlich um eine Berufsausbildung bewarben, kaum Ausbildungsstellen, dafür eine massenweise Aufkündigung oder Stornierung schon abgeschlossener Ausbildungsverträge und eine völlig unklare Wirtschaftslage. Betriebe wollten Mädchen noch weniger als Jungen haben. Ein neues Ausbildungsplatzangebot entwickelte sich in den allerersten Anfängen bei Klein- und Handwerksbetrieben, aber selten für Mädchen; neue Träger waren kaum vorhanden. In Grenzgebieten wichen Jugendliche auf Ausbildungsplätze im Westen aus, in anderen Regionen brachten sie dazu nicht den nötigen Mut oder kaum die materiellen Voraussetzungen auf. Informationsdefizite wurden von allen Seiten beklagt - was die enorme Rolle der Berufsinformationen im Entscheidungsprozeß erneut unterstrich.

Umfangreiche staatliche Förderungen von Ausbildungsplätzen durch Staat und Kommunen, das Entstehen neuer Träger und zügig wachsende Aktivitäten der Arbeitsämter führten bereits 1991 zur Verbesserung der Berufswahlsituation - infolge geschlechtstypischen Ausbildungsplatzmangels allerdings weniger für Mädchen. Die Informiertheit der Schüler wuchs, aber bei weitem noch nicht ausreichend. 1992 waren bereits einige Ausbildungsstrukturen erkennbar - teils auch unter systematischer Erschließung westlicher Anbieter durch die Arbeitsämter -, allerdings regional sehr differenziert und insgesamt noch zu gering. Jugendliche und Eltern begannen sich auf marktwirtschaftliche Verhaltensweisen einzustellen. Statt Resignation breitete sich mehr Aktivität aus - aber noch unzureichend.

Sowohl die geschlechtstypischen Berufsinteressen als auch die Verengung des Berufswahlfeldes machen es den Mädchen gegenüber Jungen ungleich schwerer, eine betriebliche Lehrstelle vermittelt zu bekommen. Mädchen mit der Note 3 in relevanten Schulfächern haben nach Angaben des Arbeitsamtes Leipzig in vielen Betrieben Probleme, mit der Note 4 keine Aussicht, während Jungen damit noch Chancen erhalten, z.B. im Bau- oder Baunebengewerbe.

Besonders überfragte Berufsbereiche sind bei Mädchen: Hotel- und Gaststättengewerbe (weniger Lehrstellen und Bevorzugung von Jungen), Sozial-/Pflegebereich, Schönheitspflege, Versicherungen, Banken, Handel. Einige dieser Bereiche galten schon früher als frauentypisch. Im Gegensatz zu früher werden aber jetzt den Mädchen technisch-handwerkliche Berufe seltener angeboten. »Mehr Mädchen in technische Berufe!« - in der DDR ein Dauerbrenner - ist seit 1990 kein öffentliches Thema mehr. Es ist zu hoffen, daß es das wieder wird, wenn Betriebe ihre von Jungen nicht besetzten Lehrstellen im Handwerk (wieder) für Mädchen öffnen, z.B. im Baunebengewerbe - ein Prozeß den die Arbeitsämter unterstützen.

Im Hochschulbereich gibt es weniger generelle Zugangsprobleme für Mädchen zum Studium, aber auch hier findet in inhaltlicher Richtung eine starke geschlechtstypische Differenzierung der Studienwünsche statt. Gewünscht werden kaum technische Berufe, sondern Medien, Pädagogik, Sozialpflege, Psychologie, Biologie. Die Zuwendung zum technischen Bereich wird erschwert, weil mit der Anpassung des Hochschulwesens an West-Normen die Berufe der »weichen« Technik wegfielen (z. B. Kombinationen mit Naturwissenschaften), für die sich Frauen in der DDR eher als für »harte« Technik interessierten. Mit der früheren zentralen Steuerung der Berufsberatung wurden die technischen Studienplätze von Frauen zumindest in der zweiten Bewerbungsrunde - nach Umlenkungen - belegt. Das war zweifellos nicht der günstigste und erstrebenswerteste, aber immerhin ein Weg in männerdominierte Berufe, denn viele Frauen faßten auf diese Weise durchaus Fuß im Beruf.

Ungeachtet aktueller Probleme ließen die neu gewonnenen Freiheiten seit der Wende in bezug auf den Beruf zunächst Euphorie aufkommen, vor allem bei nicht unmittelbar betroffenen weiblichen wie männlichen Jugendlichen. An Arbeitslosigkeit in den heutigen Ausmaßen dachten anfangs nur wenige, Jugendliche kaum. Das wurde beispielsweise im Juni 1990 an Aufsatzanalysen zur Berufswahl bei Schülern aus achten und neunten Klassen (keine Schulabgänger) sichtbar. Repräsentative Schulabgängerbefragungen (Schüler der zehnten Klasse) im Oktober 1990 zeigten dagegen schon mehr Realitätsnähe in den Einstellungen. Diese Jugendlichen wurden unmittelbar mit den Übergangsschwierigkeiten konfrontiert; dasselbe gilt für Lehrlinge, mit denen wir 1991 Gruppendiskussionen durchführten. Aufs Ganze gesehen wurde bei diesen Untersuchungen unter anderem deutlich:

- Alle weiblichen und männlichen Jugendlichen wollen studieren bzw. einen Beruf erlernen und danach auch ausüben. Der Anspruch ist ungebrochen.

- In den Berufsplänen äußerte sich eine große Vielfalt und Buntheit. Dabei erhielten Traumjobs einen starken Aufschwung, entweder für jetzt oder später. Die Aussage einer Schülerin (achte Klasse, Juni 1990, Großstadt) war - und ist zum Teil immer noch - symptomatisch für einen Großteil Jugendlicher: »Ich denke mir, ich kann jetzt einfach alles machen. Wenn der eine Job nicht klappt, versuche ich etwas anderes. Es liegt an mir, wie ich mich auf die Situation einstelle.« 1992 wird die Lage realistischer beurteilt. Aber die großen Hoffnungen sind bei der Jugend mehrheitlich geblieben, wenn auch inzwischen abgeschwächt und nicht selten direkt gepaart mit Befürchtungen oder Angst (»arbeitslos werden«, »es nicht schaffen«). Angst, die man teilweise verdrängt oder in Frust abläßt - neue (Über-) Lebensstrategien im Osten?

- Viele Berufspläne gliedern sich in Etappen, die manchmal gewollt unabhängig voneinander sind. (»Erst erlerne ich einen Büroberuf, weil man da sichere Arbeit hat, später möchte ich mich mal selbständig machen, vielleicht ein Eissalon mit Videos«, Schülerin, neunte Klasse, 1990, Großstadt). Die Kopplung von (erst) »Sicherheit« und (dann) Risiko sowie Pläne von Selbständigkeit sind nicht selten. Das ergaben 1991/1992 auch Interviews mit jungen Frauen, die eine Erstausbildung abgeschlossen hatten, und deren Partnern.

- Unter Schülerinnen vollzieht sich eine Veränderung in der Berufswahlmotivation. Während bis etwa 1990 das Interesse an den beruflichen Tätigkeiten die Berufswünsche, meist auch Entscheidungen, herausragend bestimmte, sind inzwischen marktorientierte Gründe (»Chancen auf einen Arbeitsplatz«, »Beruf mit Zukunft«) fast ebenso stark, meist allerdings mit Interessse gepaart. Nur selten vertreten Schülerinnen - ebenso auch Lehrlinge - die Meinung: »Hauptsache überhaupt ein Job, alles andere ist egal.« Selbst in strukturellen Krisenzeiten verändern sich demnach grundlegende Lebenswerte nicht ohne weiteres. Sie rücken allenfalls in den Hintergrund; das zeigen auch frühere Studien.[29] Das Sicherheitsbedürfnis spielt unter der Jugend immer noch eine große Rolle, und der Beruf wird als Basis dafür gesucht - wenn es der gegenwärtige nicht sein kann, dann ein anderer. Geschlechterunterschiede sind hierbei infolge der hohen beruflichen Orientierung bei Frauen im Osten gering.

Untersuchungen bei Lehrlingen in Leipzig von 1991 [30] ergaben, daß die Berufswunscherfüllung etwa so hoch war wie zu DDR-Zeiten; 19 Prozent der Mädchen (29 Prozent der Jungen) erhielten genau ihren Wunschberuf, 23 Prozent (26 Prozent) einen ähnlichen. 47 Prozent (32 Prozent) wollten ursprünglich einen ganz anderen Beruf, hatten sich aber freiwillig umorientiert. Nur sieben Prozent der Mädchen (21 Prozent der Jungen) waren sich vollkommen sicher, in dem angestrebten Beruf einen Arbeitsplatz zu erhalten, für 19 Prozent (15 Prozent) war überhaupt nichts gesichert. Diese Tendenzen entsprechen anderen Untersuchungen. Die Zufriedenheit von Lehrlingen mit dem Ausbildungsbetrieb bzw. der Ausbildung insgesamt streut nach den Ergebnissen verschiedener Studien breit. Etwa die Hälfte bis drei Viertel der Lehrlinge sind zufrieden. Das hängt nicht mehr in erster Linie von Berufswunscherfüllung bzw. Berufsinteresse oder konkreten materiell-technischen und sozialen Ausbildungsbedingungen ab, sondern häufig stärker von den durch die Arbeitsmarktsituation geprägten Arbeitsplatzaussichten. Vor allem in diesem Bereich sind gegenwärtig die Hauptprobleme von Jugendlichen während der Berufswahl und -ausbildung angesiedelt. Waren solche Probleme für Mädchen in der DDR weniger existentieller Natur, so können sie das heute für viele werden. Angesichts der marktbedingten Arbeitsplatzsorge tritt insgesamt die Leistungsproblematik in den Hintergrund. Das geistige und handwerkliche Bewältigen der neuen Ausbildungs- und Studienanforderungen bereitet den meisten Frauen (und Männern) im Prinzip nicht mehr Sorgen als die alten Anforderungen. Lehrlinge fühlen sich diesen im allgemeinen gewachsen. Studentinnen haben nach wie vor mit denselben Auswirkungen der geschlechtstypischen Soziali-sationsmechanismen in der Kindheit zu kämpfen, die ihnen schon früher an den Hochschulen zu schaffen machten. Hier können nur Langzeitwirkungen von veränderten schulischen Anforderungen und Leistungsbeurteilungen Einfluß nehmen. Sorge bereitet vielen Frauen aber die auf allen Bildungsebenen gemachte Erfahrung, daß auch noch so gute Leistungen keinerlei Arbeitsplatzgarantie bieten.

Problematisch ist heute die berufliche Bildung für Frauen mit Kind. Die in der DDR vorhandenen besonderen Fördermöglichkeiten für Lehrlinge mit Kind (die relativ selten beansprucht wurden) und für Studentinnen mit Kind fielen weg. In den achtziger Jahren war die Studienzeit zunehmend auch die Zeit der Familiengründung und Eheschließung. Günstige Bedingungen in Internaten, Krippenplätze und sehr viel gegenseitige Hilfe in den Seminargruppen, die jetzt ohnehin abgeschafft wurden, unterstützten das. Viele Studentinnen wollten auf diese Weise spätere Unterbrechungen der Berufstätigkeit vermeiden. Nach Ergebnissen der Studentenforschung heirateten während der achtziger Jahre im Verlauf des Studiums ca. 45 Prozent der Studentinnen, und jede Dritte wurde in diesem Bildungszeitraum Mutter - unterschiedlich nach Fachrichtungen. Nur jede zwölfte Exmatrikulation war eine Folge der Unvereinbarkeit von Studium und Kind.[31] Heute ist ein Studium mit Kind kaum noch möglich, weil die nötigen Rahmenbedingungen dazu fehlen.

Die Bewältigungsstrategien der Frauen in der Gesamtproblematik Berufswahl -erste Schwelle - Ausbildung/Studium - Übergang in die Erwerbstätigkeit sind sehr unterschiedlich; individuelle Lösungen überwiegen. Aber es zeigen sich dennoch generelle Tendenzen: kein Verzicht auf Bildung und Berufsarbeit, Erhöhung der Flexibilität und Mobilität, Zurückstellen von bestimmten Familienplänen - zumindest vorerst, Aneignung von marktrelevanten Verhaltensweisen.

In allen Altersgruppen wuchs bereits 1990 die Bereitschaft, sich für den Arbeitsplatz flexibel zu halten. Damals waren bei betrieblichen Untersuchungen (ZU) etwa zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen ohne jede Einschränkung zu einer beruflichen Weiterbildung bereit, ein Drittel zur Umschulung für einen anderen Beruf. Fast alle anderen erklärten ähnliche Bereitschaft unter bestimmten Bedingungen, die meist die familiären Aufgaben betrafen. Den möglichst konfliktarmen Übergang zur Marktwirtschaft wollten Frauen wie Männer durch vielerlei Lernprozesse und Änderungen von Gewohnheiten schaffen. Auffällig war, daß sich diese Bereitschaft nur unwesentlich geschlechtstypisch unterschied. Beispielsweise waren zum Wechsel des Arbeitsortes Frauen im gleichen Umfang bereit wie Männer, ebenfalls zur Übernahme von verantwortungsvolleren Tätigkeiten, zu längeren Wegezeiten oder höherer Arbeitsintensität - alles deutlich mehr als früher.

Zudem wuchs die Bereitschaft, auf gewünschte Kinder zu verzichten. Dies wie auch das Zugeständnis, beispielsweise überhöht intensiv oder zeitlich extensiv zu arbeiten, noch mehr Belastungen und Unwägbarkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf sich zu nehmen, gar sich wegen eines Jobs sterilisieren zu lassen, sind als äußerst problematisch zu bewerten. Es sind Formen von Anpassung an eine männlich geprägte Arbeitswelt, die den Lebensentwürfen von Frauen zu wenig Raum lassen. Es sind zwar auch Formen des Sich-Wehrens und der Verweigerung in Situationen, in denen Frauen die nötigen Umfeldbedingungen für ihre Bildungs-, Berufsund Lebenspläne fehlen, aber diese Formen der Gegenwehr entsprechen weder den eigentlichen Wünschen der Frauen und Familien, noch sind sie geeignet, Emanzipation auf Dauer zu festigen.

Die Übergangszeit bis zur völligen Etablierung der neuen Bildungssysteme wirft zwangsläufig viele Probleme und Fragen auf. Inwieweit Bildung die Integration der Frauen in die neue Gesellschaft fördert, welche Wirtschaftsbereiche welche Bildung erfordern und künftig den Frauen abverlangen werden, war 1992 noch nicht genügend erkennbar. Die bildungsbedingten Chancen für den Arbeitsmarkt verteilten sich unterschiedlich und waren für die Zukunft schwer zu prognostizieren. Betrachtet man diese Frage allerdings vom Standpunkt des Anspruchs der Frauen, sind die Tendenzen eindeutig: Fast alle jungen und die große Mehrheit der älteren Frauen versuchen, sich arbeitsmarktgerechte Bildung anzueignen bzw. vorhandene in einer Erwerbstätigkeit zu verwerten.

18- bis 19jährige junge Frauen (Lehrlinge und Abiturienten), im Sommer 1992 nach ihren beruflichen Plänen befragt, äußerten sich durchweg sehr sachlich und selbstbewußt, meist auch optimistisch: im Beruf Arbeit finden und etwas leisten, gut verdienen, weiterlernen, notfalls umschulen; wenn es in der Heimatregion keine Arbeit gibt, in die Altbundesländer gehen, gegebenenfalls ins Ausland. Bildung und Berufsarbeit - möglichst nicht nur irgendein Job - ordnen sich in ein Geflecht materieller, geistiger, vor allem auch sozialer Werte ein, unter denen Partner, Kinder, Freunde und die Eltern Orientierungsgrößen darstellen. Nicht eine einzige der ca. 300 befragten jungen Frauen erwähnte Hausfrauentätigkeit als Lebensplan.

Das heißt, nach einer abgeschlossenen Berufsbildung wird sich unter dem Druck des Marktes nur ein kleiner Teil der Frauen freiwillig ins Hausfrauen-Dasein zurückziehen. Die Mehrheit wird Familienpläne auf Bildungsmöglichkeiten und den Arbeitsplatz abstimmen wollen, dabei zu Kompromissen in unterschiedlichem Umfang bereit sein. In der Bildung und deren Anwendung begründete Differenzierungen zwischen den Geschlechtern und innerhalb der weiblichen Geschlechtergruppe nehmen vor allem nach dem Ausbildungsabschluß zu. Jüngere Frauen werden versuchen, ihre Bildungschancen und Berufswege zu finden. Inwieweit sich »ältere« gegen die Ungleichstellung bei Bildungszugang und -Verwertung wehren wollen, wissen sie heute offenbar selbst noch nicht, weil auch das Lernprozesse und Umstellungen abverlangt. Eine 43jährige Köchin drückt aus, was viele bewegt:

»Das verstehe ich nicht, das ist aber irgendwie immer so: Die Frauen stecken zu schnell zurück. Ob sie nun erst wieder Zeit brauchen, sich zu sammeln? Im Hinterstübchen bin ich schon wieder dabei, zu denken: Irgendwas müssen wir basteln, wir können uns doch nicht einfach alles bieten lassen.«[32]

V. Stabilität und Wandel von individuellen Bildungs- und Berufswerten

Bereits bei der zweiten, in der DDR aufgewachsenen Frauengeneration haben sich stabile Bildungs- und Berufsziele herausgebildet, ähnlich wie bei Männern. Die Tatsache, daß in den achtziger Jahren beide Geschlechtergruppen je die Hälfte der Erwerbstätigen stellten, dabei Frauen und Männer bis über das 45. Lebensjahr hinaus gleich hoch gebildet waren, entsprach nicht nur einer gesellschaftlichen Norm. Sie entsprach auch den Wünschen und Vorstellungen der weiblichen wie männlichen Bevölkerung (weniger allerdings die Dauer der Vollarbeitszeit oder die Belastungen nach Feierabend).

Neben materiellen Motiven (bei Frauen nicht ganz so einseitig dominant wie bei Männern) arbeitete ein großer Teil der Frauen aus folgenden Gründen: vom Partner unabhängig, selbständig sein, die eigene Persönlichkeit entfalten, über das Leben selbst bestimmen, ihr Können unter Beweis stellen, für mehr als nur die Familie da sein und gebraucht werden, Achtung und Anerkennung durch die eigene Leistung -nicht die des Ehemanns - erfahren sowie nicht zuletzt soziale Kontakte und Kommunikationsmöglichkeiten haben (herausragend im Vergleich zu Männern); das gilt noch immer. Bildung wurde und wird als eine wesentliche Voraussetzung dafür betrachtet.

Geschlechtstypische Differenzierungen in den Bildungs- und beruflichen Wertorientierungen beziehen sich seit Jahren vor allem auf den Extrembereich, weniger auf die normale Situation: Männer streben beispielsweise in einem größeren Umfang nach ständiger umfassender Bildung, Karriere, leitenden Positionen, Spitzenleistungen. Für Frauen waren und sind berufliche Bildungs und Erwerbstätigkeit durchschnittlich etwa im gleichen Umfang wie für Männer wichtige Bestandteile des Lebenssinns. Sie definieren in der ehemaligen DDR ihr Frau-Sein sehr stark aus einer gleichberechtigten Partnerinnen-, Mutter- plus Berufsrolle.

Von diesen Zielen und Motiven blieb vieles stabil. Wo sich seit der Wende Veränderungen ergaben, gingen sie nicht auf Kosten des Bildungs- und Erwerbsanspruchs, obwohl die Bedingungen dafür anders und zum Teil auch schwieriger wurden. Zählten beispielsweise in der DDR bei ca. 80 bis 95 Prozent der Jugendlichen Berufsbildung und -arbeit zu den wichtigsten Lebenswerten (langjährige Untersuchungen des ZU), so hat sich das heute eher verstärkt, wie Forschungen der Leipziger Außenstelle des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) 1991 in Form schriftlicher Befragungen, Interviews sowie Gruppendiskussionen bei verschiedenen Alters- und Qualifikationsgruppen zeigen: Trotz des angesagten Pluralismus in den Lebensweisen möchten jetzt nur drei Prozent der Frauen Hausfrau sein [33] und später, wenn die Ehemänner mehr verdienen, nur 19 Prozent.[34] Untersuchungen am ZU ergaben auch, daß Mädchen/ Frauen ebenso wie Jungen/Männer bereits 1990 bereit waren und sich in der Lage fühlten, es mit den Marktanforderungen aufzunehmen, obwohl sie bis dahin für völlig andere wirtschaftliche Bedingungen sozialisiert wurden.

Verschiedene Forschungen des Jahres 1991 im Raum Sachsen (Außenstelle Leipzig des DJI sowie anderer Institutionen, darunter Universität Leipzig/Verein für Jugend- und Sozialforschung[35]), stimmen darin überein, daß Beruf und Arbeitsplatz an die erste Stelle der Lebensziele von weiblichen ebenso wie männlichen Jugendlichen rückten. Ergebnisse von Studien bei Arbeitslosen ergaben, daß viele Frauen, die ihr Leben lang im Arbeitsprozeß standen, mit aufgezwungenen Tatsachen wie Erwerbslosigkeit oder unerwünschtem Vorruhestand/Altersübergangsgeld schlecht zurechtkommen und sich Lebenssinnverlust mit schweren psychischen Folgen ausbreitet, von sozialen Auswirkungen ganz abgesehen; das ist ähnlich wie bei Männern. Die intensivere Zuwendung zum familiären Bereich kann meist den Arbeitsplatzverlust nicht ersetzen.

Es zeigt sich in vielen empirischen Studien vor, in und nach der Wende, daß für Männer Beruf und Familie im Durchschnitt gesehen eine etwa gleich hohe Bedeutung haben, mitunter die Familie auch etwas weniger. Bei jungen wie älteren Frauen in der DDR rangierte die Familie generell vor dem Beruf. Es wurde in der Familie versucht, die Berufstätigkeit der Mutter den familiären Bedingungen anzupassen. Jetzt scheint sich bei der jüngeren Generation, die noch keine eigene Familie hat, ein stärkerer Wandel in den Lebensmodellen anzubahnen, wenngleich das Vereinbarkeitsmodell (Familie und Erwerbstätigkeit zur gleichen Zeit) noch immer das meistgewünschte ist. In Gruppendiskussionen mit Lehrlingen und mündlichen Interviews (1991/1992 an der Leipziger Außenstelle des DJI durchgeführt bei jungen Frauen sowie deren Partnern nach der Erstausbildung) kristallisierten sich folgende Zielsetzungen der Jugendgeneration heraus: Wenn es geht, Beruf und Familie vereinbaren, aber erst Fuß fassen im Beruf, weniger und später Kinder haben als die Elterngeneration. Obwohl die Mehrheit eigentlich einen ein- bis zwei-Kinder-Wunsch beibehielt, glauben die meisten, diesen wahrscheinlich nicht voll realisieren zu können. Gegebenenfalls wollen sie auf Kinder ganz verzichten, um flexibel genug für den Beruf, selbständig und materiell unabhängig von einer Partnerschaft sein zu können. Dabei spielen neben eigenen Erfahrungen die der Mutter eine Rolle. Mädchen/junge Frauen sehen gegenwärtig immer häufiger, daß ihnen die gleichen oder bessere Leistungsvoraussetzungen im Vergleich zu Männern bei einer Bewerbung um Ausbildungs- oder Arbeitsplätze nichts nützen.

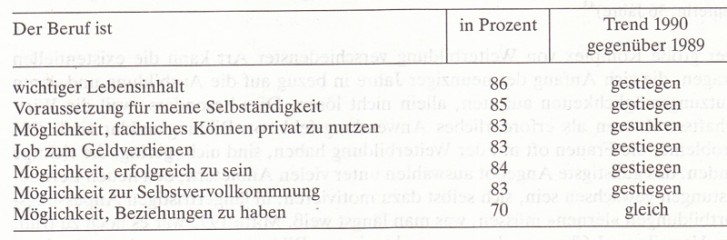

Die Bedeutung von Bildung als individueller Lebenswert im Zusammenhang mit der erstrebten Erwerbstätigkeit stieg dennoch bei beiden Geschlechtergruppen seit der Wende an, obwohl sie schon zu DDR-Zeiten einen hohen Stellenwert im persönlichen Leben hatte.[36] Das betrifft Frauen aller Qualifikationsgruppen, wobei höher Qualifizierte dem schon immer mehr Wert beigemessen haben. Der Wunsch nach persönlicher Profilierung und Erhöhung der eigenen »Marktfähigkeit« spielt eine zunehmende Rolle. Bildung unterstützt fachlich und allgemein die bereits seit den siebziger und achtziger Jahren gewachsenen Selbstentfaltungsbedürfnisse der Frauen. Das belegen unsere Untersuchungen von 1989 und 1990 (vgl. Tabelle 3), auch im Vergleich zu 1988.

Der hohe persönlichkeitsfördernde Wert von Bildung wurde in Untersuchungen oft hervorgehoben, aber nicht immer mit entsprechenden individuellen Aktivitäten verbunden, deutlich z.B. bei Schulmüdigkeit von Schülerinnen.[37] Je greifbarer der Nutzen, desto größer sind heute die Aktivitäten zum Bildungserwerb. Eigene und andere Untersuchungen [38] stimmen darin überein, daß Wertorientierungen und Verhalten bei jüngeren Frauen und Männern in bezug auf Bildung oder Arbeit offenbar mehr in Übereinstimmung kommen als vor einigen Jahren, dem Druck der Zeitanforderungen entsprechend. Das betrifft besonders die aktiv marktangepaßten Personen, unter denen sich allerdings nach anderen Untersuchungen [39] insgesamt weniger Frauen befinden. Für Frauen mit kleineren Kindern sind Bildungsaktivitäten oft schwierig. Die ehemaligen Vergünstigungen zur Vereinbarkeit von Bildungs- und Familienaufgaben fielen weg.

Tabelle 3 Bedeutung des Ausbildungsberufes für weibliche Lehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr 1990

Bei den Ende 1988 noch umfassend qualifizierten, selbstbewußten berufstätigen Frauen greifen insgesamt gesehen Dequalifizierung und Degradierung von nicht geringem Ausmaß um sich,[40] da viele Berufe nicht mehr benötigt werden, ein Teil der Abschlüsse keine staatliche Anerkennung erhielt, die Neuaufnahme von Bildungsgängen aus familiären-, Alters- oder Gewöhnungsgründen für viele erschwert ist, Bildungsangebote oft nicht auf dem bereits vorhandenen und nutzbaren Wissen aufbauen, Ältere nicht selten »auf Halde« qualifiziert werden, Frauen früher als Männer bei Bewerbungen um gute Bildungsangebote aufgeben oder eher bereit sind, unterhalb ihrer Qualifikationsebene zu arbeiten.

Groß und oft bedrohlich ist die Betroffenheit jener Frauen, deren berufliche Qualifikation - in der DDR von hohem Wert - plötzlich nicht mehr gebraucht wird, weil z.B. die Betriebe/Industriezweige im Osten sterben, und sie somit als »ungelernt« gelten. Viele Frauen der mittleren und älteren Jahrgänge sind davon berührt, häufiger als Männer. Sie können diesen Wandel, den sie in der Bewertung ihrer Qualifikation und damit ihrer persönlichen Möglichkeiten erfahren, nicht begreifen:

»Mein Facharbeiter gilt ja nun nicht. Ich werde als ungelernt berechnet. Und, ich hatte mir gesagt, ach, für wen soll ich denn jetzt nochmal auf die Schulbank. Jetzt auch nicht mehr. Mit 21, 22, na gut, da hätte ich es noch machen können. Da hat mir aber keiner den Vorschlag gemacht vom Betrieb aus. Und jetzt, wenn du einen Beruf hätts't, das war auch nicht verkehrt. Ich meine, ich hab' ja einen Beruf, aber eben für die Schublade.« (Facharbeiterin für Anlagentechnik in der Papierherstellung, 34 Jahre)[41]

»Ich bin Bindemittelfacharbeiter. Ade. Da war ich schon in die 30, habe mich nochmal auf die Schulbank gesetzt, meinen Facharbeiter gemacht. Und nun - für gar nischt ... Ich würde auch lieber im Werk was tun, als hier rumzuhocken. ... Doch dazu holen sie nur die Männer. ... Meine Situation jetzt ist beschissen. Ich bin in dem blöden Alter - 1941 geboren - für die Rente noch zu jung, um was Neues anzufangen, zu alt. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Nun hockst du hier - nüscht hast du mehr, nüscht.« (49 Jahre)[42]

»Also, die Frauen zurück an den Kochtopf, das jedenfalls ist absolut keine Lösung. Ich lasse mich nicht zurück an den Kochtopf drängeln! Vielleicht ist es so, daß sich drüben viele Frauen ganz wohl fühlen, nur zu Hause, nur für die Familie zu arbeiten. Hier ist es anders gelaufen. Wir sind anders erzogen. Auch war's ganz gut, zwei Gehälter für die Familie zu haben ... Die Frauen hier wissen, daß es eine Bestätigung ist, wenn man seine Arbeit gut macht. Sie mußten arbeiten und haben Gefallen daran gefunden. Und dann das Gefühl der Unabhängigkeit.. . Das ist für mich was ganz Wichtiges, selbst Geld heranzubringen, selbst darüber zu verfügen.« (Verkäuferin, 36 Jahre)[43]

Der große Komplex von Weiterbildung verschiedenster Art kann die existentiellen Fragen, die sich Anfang der neunziger Jahre in bezug auf die Ausbildung und deren Nutzungsmöglichkeiten auftaten, allein nicht lösen. Dies besonders, weil die Wirtschaftsstrukturen als erforderliches Anwendungsfeld von Bildung unklar sind. Die Probleme, die Frauen oft mit der Weiterbildung haben, sind nicht gering: die richtige finden, das günstigste Angebot auswählen unter vielen Anbietern, den neuen Lernbelastungen gewachsen sein, sich selbst dazu motivieren, in längerfristigen Anpassungsfortbildungen »lernen« müssen, was man längst weiß. Mitte 1992 war es noch zu früh, um Vorteile und Chancen des neu strukturierten Bildungswesens umfassend erkennen zu können. Aber Vorstellungen davon existierten unter den Frauen schon:

»Ich bin jetzt für meine Person mehr verantwortlich. Vorher wurde doch alles sehr vorgezeich-net. Jetzt könnte ich mein Leben wesentlich anders gestalten, das empfinde ich als sehr positiv. Nur, leider kommt es eben für mich etwas zu spät. Wenn ich jetzt meine Söhne sehe ... Sicher, es ist nicht einfach, aber, wenn sie sich dahinterklemmen, mit vollem Einsatz die Sache angehen, da können sie wesentlich mehr erreichen als vorher. Natürlich, wenn ich mich nicht kümmere, dann kann ich auch nichts erreichen. Ich muß schon was dafür tun.« (Ingenieurin, 50 Jahre)[44]

Für Neuorientierung und Umstieg hat die Weiterbildung in den neuen Bundesländern Anfang der neunziger Jahre eine enorme Bedeutung erhalten. Frauen nehmen an den verschiedenen Formen von Weiterbildung in ähnlichem Umfang wie Männer teil. In erster Linie haben Anpassungsfortbildung und Umschulung Hochkonjunktur, hier betrug der Frauenanteil Ende 1992 über 60 Prozent. Allerdings besuchten Frauen im Vergleich zu Männern sehr viel häufiger kürzere Lehrgänge mit weniger erfolgversprechenden Abschlüssen.

Bereits in der DDR galt Weiterbildung als notwendige Säule neben der Erstausbildung. Eine enge Überlappung von Aus- und Weiterbildung war unverzichtbar für das Konzept vom »Lebensberuf« und speziell auch durch die Einführung von Grundberufen nötig. Über Weiterbildung erhielten die Berufstätigen die notwendigen Kenntnisse, die sich aus der Entwicklung von Technik, Wissenschaft, Produktion usw. für ihren Beruf ergaben. Weiterbildung war häufig betriebs- und arbeitsauf gabenbezogen zugeschnitten; diese Form bevorzugten Frauen. Ein Drittel aller Teilnehmerinnen an Weiterbildungsmaßnahmen war weiblich. Staat und Betriebe gewährten dafür häufig günstige örtliche und zeitliche Bedingungen (z.B. während der Arbeitszeit, am Arbeitsort). Wichtige Motive zur Aufnahme einer Weiterbildung waren für Frauen: eine höhere finanzielle Einstufung, die gegenwärtige Arbeit besser ausführen zu können, Aufnahme einer anderen - oft anspruchsvolleren - Tätigkeit.

Jetzt sind Weiterbildung und Umschulung der Schlüssel, um auf die wirtschaftlichen Veränderungen reagieren zu können. Weiterbildung hat besonders gegenwärtig mehrere Ziele aus der Sicht der Frauen (auch der Männer): sich Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, um den neuen Anforderungen gerecht werden zu können, notwendige neue Bildungsnachweise zu erwerben, um nicht sofort »out« zu sein, einen ganz neuen Start ins Erwerbsleben versuchen zu können, unter Umständen

auch nur den Bezug von Arbeitslosengeld hinauszuzögern. Bildung hat in diesen Krisenzeiten daher noch die zusätzliche soziale Funktion, die materielle Existenz eine Zeitlang abzusichern bzw. aufzubessern.

Weiterbildung und Umschulung werden vom Bund in beträchtlichen Größenordnungen gefördert, besonders über das Arbeitsförderungsgesetz. Finanziert werden nicht schlechthin die gängigen Maßnahmen, sondern auch neue Modelle einschließlich Begleitforschungen, die teils speziell für die Bedürfnisse der östlichen Bundesländer zugeschnitten sind. Miteingeschlossen sind Programme, die den gesamteuropäischen Markt vorbereiten, besonders in Richtung der Berufsausbildung, Hochschulbildung und Sprachbefähigung. Speziell gefördert werden bestimmte Gruppen von Frauen, die vor besonders schwierigen Arbeitssituationen innerhalb ihrer Branche oder Region stehen - beispielsweise in ländlichen Regionen mit ehemals monostruktureller Wirtschaft, für die es nach dem Zusammenbruch der Landwirtschaft keinerlei Arbeitsplätze mehr gibt (Landwirtschafts- und landwirtschaftliche Nebenberufe). Das betrifft ferner Frauen mit Berufen, für die aus Gründen des internationalen Wettbewerbs in mittelfristiger Zukunft keine Chancen mehr bestehen (z.B. Textil-branche) oder z.B. Akademikerinnen aus ehemals systemnahen geisteswissenschaftlichen Bereichen.

Die Angebote zur Weiterbildung entwickelten sich rasch, in Großstädten bereits 1992 unüberschaubar. In der Stadt Leipzig beispielsweise gab es 1992 über 400 Weiterbildungsfirmen - eine Stadt wie München benötigt ein Zehntel davon! In ländlichen Regionen dagegen ist Weiterbildung und Umschulung schwer zugänglich.[45] Hinzu kommt, daß die staatliche Anerkennung der Abschlüsse vielfach bei Beginn einer Weiterbildung noch ungelöst ist, die gebotenen Bildungsinhalte qualitativ verschieden und den Frauen vorher zum Teil unklar sind. Der Griff zum zufälligen Fehlangebot ist daher keine Ausnahme.

Untersuchungen (der Außenstelle Leipzig des DJI und weitere Studien[46]) belegen dennoch eine insgesamt hohe Weiterbildungsbereitschaft bei Frauen, Umschulung eingeschlossen. In unseren Interviews 1991/92 mit jungen Frauen war - ohne Nachfrage - der Hinweis auf eine beabsichtigte oder bereits laufende Weiterbildung fast durchweg zu hören. Ein größerer Teil der Frauen erwartet jedoch klare Rahmenbedingungen in bezug auf die Anwendbarkeit. Das Problem ist: Es gibt in den neuen Bundesländern dafür keine übergreifenden Konzepte, und manche Anbieter machen falsche Versprechungen. Weiterbildung ist daher einerseits oft uneffektiv, andererseits sind Kleinbetriebe häufig nicht in der Lage, die notwendigen Maßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen zu unterstützen, so daß die Erwerbstätigen häufig mit dem Dilemma von fehlenden Kenntnissen und fehlendem Geld für deren Aneignung konfrontiert sind. Trotz der Probleme ist der Weiterbildungsboom gegenwärtig unverkennbar. Für viele Frauen ist Weiterbildung materiell und in den psychischen Wirkungen vorübergehend eine günstige Hinauszögerung ihrer Probleme oder die Voraussetzung für deren Lösung, denn gegenwärtig ist der Wert von Weiterbildung/ Umschulung auch als Plazierungsfaktor in der Gesellschaft gestiegen.

Die gesamten Veränderungen des Bildungswesens und des Bildungsverhaltens der Menschen nehmen Einfluß auf die Sozialstruktur in den neuen Bundesländern. Wahrscheinlich sind folgende Tendenzen zu erwarten: Bildungsmäßig bedingte Differenzierungen werden innerhalb der Bevölkerung zunehmen. Durch die Öffnung der Hochschulen steigt die Anzahl der Akademikerinnen; das gleiche gilt für Handwerker und Selbständige, da hier ein Neugründungstrend besteht. Durch Bildungsentwertung, teils auch Ausbildungsnotstand, wird die Anzahl der Ungelernten zunehmen. Das betrifft mehrheitlich Frauen, da sie weniger flexibel für neuen Bildungserwerb oder Neuplazierungen im Arbeitsprozeß sind - auch dann noch, wenn sich langfristig die Arbeitsplatzlage bessern sollte. Diese Prozesse wiederum haben zur Folge, daß die Mittelschichten in den neuen Bundesländern an Bedeutung gewinnen, gleichzeitig die Unterschichten zunehmen, daß sich Armut mit vielfältigen sozialen Folgen ausbreitet. Daneben ziehen Investitionen, Ansiedlung von Investoren und Rückkehr ehemals vertriebener bemittelter Bürger das Entstehen einer neuen Oberschicht nach sich, die mehr aus West- als aus Ostbürgern besteht - ein Prozeß, der durch die Besetzung von lukrativen Plätzen im Management von Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft durch (eher männliche) Westbürger im Osten gefördert wird. Somit differenziert sich die Sozialstruktur innerhalb jedes einzelnen neuen Bundeslandes stark aus.

Abwanderungen aus den neuen Bundesländern (in andere neue und vor allem in die alten Bundesländer) führen zur Überalterung oder Entvölkerung großer Regionen. Beispielsweise veranlaßt der weitgehende Zusammenbruch der östlichen Landwirtschaft vor allem die Jüngeren zur Mobilität und Neuqualifizierung. Es ist daher anzunehmen, daß sich - zumindest kurz- und mittelfristig - größere Differenzierungen zwischen Stadt- und Landbevölkerung in Anzahl, Lebenslage und Lebensmöglichkeiten ergeben werden.

Sollten all diese Trends ungestoppt anhalten, so ist durch die bildungsstrukturellen Veränderungen mit starken Benachteiligungen der Frauen gegenüber Männern zu rechnen. Die Hauptgründe hierfür sind die geringe Flexibilität der Frauen und die Konkurrenz auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt zwischen Frauen und Männern bei zu raschem Zurückweichen der Frauen vor diesen Auseinandersetzungen. Es besteht somit nicht nur die Gefahr, daß Frauen in Krisenzeiten eher in den häuslichen Bereich abgeschoben werden, sondern langfristig ist auch zu befürchten, daß sie sich weniger Bildung aneignen als Männer - was das Geschlechterverhältnis weiterhin zu ihren Ungunsten verschieben würde: Männer würden dadurch mehr zu den höheren Schichten zählen, Frauen mehr zu den unteren - bzw. sie würden dann ihren sozialen Status als Hausfrauen wieder durch den Ehemann, nicht durch den eigenen selbständigen Standort im Berufsleben definieren. Es sieht allerdings nicht so aus, als wollten die Frauen das akzeptieren.

Geschlechtstypische Präferenzen und Benachteiligungen

Weibliche Jugendliche in Bildung, Ausbildung und Studium

I. Zum Stellenwert einer speziellen Bildung für Mädchen

Bildung und Ausbildung sind wichtige Voraussetzungen zur Verwirklichung von Chancengleichheit und Gleichberechtigung für beide Geschlechter und speziell für Mädchen. Die generelle Anhebung des Bildungsniveaus, eine analoge Qualifikation von Mädchen und Jungen sowie der Abbau fortbestehender Bildungs- und Aufstiegsbarrieren und Benachteiligungen sind in diesem Kontext wichtige Zielsetzungen, denen sich die ehemals zwei deutschen Staaten schrittweise und in unterschiedlichem Tempo bereits angenähert hatten.

Gleichberechtigung wird dabei primär über den Beruf definiert. Für die Mädchen und jungen Frauen vollzieht sich die Realisierung dieser Zielsetzungen folglich im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf, denn die Mehrzahl unter ihnen möchte im eigenen Lebensplan diese beiden für sie zentralen Lebensbereiche langfristig und kontinuierlich in Einklang bringen. Insofern ist die Frage zu stellen, ob und inwieweit die Intentionen und die Inhalte von Bildung und Ausbildung (für beide Geschlechter bzw. speziell für Mädchen) diesen eindeutigen, in zahlreichen empirischen Untersuchungen nachweisbaren Vorstellungen und Wünschen entgegenkommen. Zu fragen ist nach

- den Inhalten und Intentionen einer Bildung für Mädchen,

- den Auswirkungen und Erfolgen spezieller Bildungsmaßnahmen für Mädchen (z.B. Hinführung zu technischen Berufen),

- der Bildungsbeteiligung von Mädchen in Schule, Ausbildung und Studium,

- den Interessenschwerpunkten und Fächerpräferenzen in Schule, Ausbildung, Studium,

- der Berufseinmündung und den Chancen für eine künftige berufliche Etablierung.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang die häufig diskutierte Frage nach den Ursachen für Verzögerungen und Widerstände erneut zu erörtern.

Mädchenbildung bzw. eine auf Mädchen bezogene Bildung hat in Deutschland bereits eine mehr als hundert Jahre alte Tradition. Ihre Inhalte waren bestimmt durch die unterschiedlichen, sich wandelnden Rollenvorstellungen und -erwartungen, deren Impulse noch bis in die Gegenwart fortwirken. Das wird im historischen Rückblick und u.a. auch am Beispiel der beiden ehemals konträren politischen Systeme in Deutschland deutlich.[1]

Der Terminus »Mädchenbildung« meint im traditionellen Sinne eine auf die spezifisch »weiblichen Bedürfnisse« und Aufgaben zugeschnittene Bildung für Mädchen und Frauen, eine von den Jungen separate Bildung mit speziellen »weiblichen« Schulfächern und Schulzweigen. Das betrifft besonders die schulische Bildung. Mädchenbildung im weiteren Sinne umfaßt den gesamten Bereich der schulischen und beruflichen Bildung von Mädchen und Frauen, einen formellen und qualitativen Gleichstand mit den Jungen und die speziellen Fördermaßnahmen zur weiteren Anhebung, Ausweitung und Verbesserung der beruflichen Chancen. Diese Intentionen und Inhalte der Bildung sind eng verknüpft mit den an die Frauen gerichteten Rollenvorstellungen und -erwartungen, wie sie z.B. in beiden deutschen Staaten in der Ausgestaltung der gesetzlich garantierten Gleichberechtigung unterschiedlich zum Ausdruck kamen.[2]

In der folgenden Analyse soll vor dem Hintergrund der gemeinsamen deutschen Geschichte der Mädchenbildung seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland bzw. nach der deutschen Vereinigung in den westlichen Bundesländern in den Mittelpunkt gestellt werden. Dieser Beitrag möchte einen knappen Überblick und die Skizzierung der wichtigsten Tendenzen, Probleme und Lösungsversuche liefern, nicht aber eine Dokumentation der zahlreichen Einzeldaten und Statistiken.[3]

II Historische Ansätze einer Mädchenbildung

Impulse für eine spezielle Mädchenbildung resultieren aus der bürgerlichen Frauenbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.[4] Mit der Artikulation von Forderungen nach dem Recht der Frauen auf Entfaltung der weiblichen Persönlichkeit, Mündigkeit und Selbständigkeit wurden damals Wünsche nach einer speziellen höheren Bildung für Mädchen wach. Dies waren zunächst Forderungen eines kleinen Bevölkerungsteils, des gehobenen Bürgertums, das vor allem für seine (nicht verheirateten) Töchter eine standesgemäße Bildung forderte, die ihnen auch den Zugang zu entsprechenden Berufen öffnen sollte (z.B. Lehrerinnen). Private Schulen für »höhere Töchter« hatten vornehmlich die Funktion, durch spezielle »weibliche« Unterrichtsfächer auf die Aufgaben der Ehefrau und Mutter vorzubereiten (Hauswirtschaft, Kinderbetreuung, schöngeistige, musische Fächer).

Durch den Preußischen Ministererlaß von 1908 wurden die Mädchenschulen den öffentlichen höheren Knabenschulen gleichgestellt und konnten nun auch zur Hochschulreife führen. Die Zahl weiblicher Abiturienten nahm vor allem in der Weimarer Republik erheblich zu. Die Einführung des Wahlrechts für Frauen (1919) unterstützte diese Entwicklung, die 1931/32 mit einem Anteil von über einem Viertel (27,2 Prozent) des Abiturientenjahrgangs in Preußen ihren Höhepunkt erreichte. Ab 1933 bremsten restriktive Maßnahmen der Nationalsozialisten diese positive Tendenz. So wurde z.B. der Anteil von Studentinnen an deutschen Hochschulen auf zehn Prozent beschränkt. Auch nach dem Krieg blieben die Quoten weiblicher Abiturienten und Studierender lange Zeit relativ gering. Anfang der sechziger Jahre betrug in der Bundesrepublik Deutschland der Anteil der Abiturientinnen nur ein gutes Drittel (1960: 35,9 Prozent, 1965: 35,5 Prozent). Ähnlich verlief die Entwicklung bei den Studentinnen.[5]

In der Entwicklung der Mädchenbildung seit Mitte des vorigen Jahrhunderts blieben die Relation und Gewichtung von schulischer und beruflicher Qualifikation unausgewogen und umstritten. Die Akzentuierungen variierten zwischen einer Bildung für den Beruf und einer Bildung statt Beruf. Das hing mit kontroversen Vorstellungen hinsichtlich der Rollen und Funktionen, insbesondere hinsichtlich der Berufstätigkeit von Frauen zusammen, die sowohl im Bürgertum wie in der Arbeiterklasse bestanden. Sie reichten im Bürgertum von der Festlegung auf die ausschließliche Rolle der Ehefrau und Mutter bis zu Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung nach standesgemäßen Berufen für Frauen bzw. nach einer Berufsausbildung für alle Mädchen.

Für die Töchter aus dem Kleinbürgertum und der Arbeiterklasse war die Ausübung einer Berufstätigkeit als Übergang bis zur Heirat bzw. als permanenter Broterwerb für die Familie erforderlich. Allerdings bestanden auch in Teilen der Arbeiterschaft Vorbehalte gegenüber der Erwerbstätigkeit von Frauen. Angesichts der miserablen Arbeitsbedingungen zur Zeit der Industrialisierung erschien ihnen der im gehobenen Bürgertum präsentierte Familientypus mit nicht außerhäusig berufstätiger Ehefrau und Mutter als anstrebenswertes Ideal. Die Arbeiterbewegung setzte andererseits aber auch Akzente zugunsten der Eingliederung von Frauen in den Arbeitsund Produktionsprozeß. Diese vor allem von Clara Zetkin vertretene Position wurde allerdings von der Mehrheit nicht akzeptiert.

Mit der zunehmenden außerhäusigen, marktabhängigen Erwerbstätigkeit von Frauen im Zuge der Industrialisierung seit etwa 1870 wurde der Erwerb von beruflichen Kenntnissen und Qualifikationen erforderlich.[6] Zum Teil entwickelten sich neue Berufe für Frauen, für die eine spezielle Berufsbildung zur Voraussetzung wurde (z.B. spezielle Fachschulen für soziale und pflegerische Berufe). Ausbildungsvorschriften für weibliche Lehrlinge, z.B. im gewerblichen Bereich, wurden um 1908 eingeführt. Somit folgte die Professionalisierung der Berufsbildung bei den weiblichen Jugendlichen allmählich der männlichen. Die Beschränkung auf (alte und neue) »weibliche« Berufe blieb allerdings bestehen.

III. Ansatzpunkte einer Mädchenbildung im Nachkriegsdeutschland

und deren Weiterentwicklung in beiden deutschen Staaten