»Mitgestalterinnen des Sozialismus«

Frauenarbeit in der DDR

Die Einbeziehung der Frauen in die »gesellschaftliche Produktion«, d.h. in die Berufsarbeit, galt seit Gründung der DDR als der wichtigste und fundamentalste Schritt auf dem Wege zur Gleichberechtigung. Der Denktradition von Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel und Wladimir I. Lenin folgend, schien das die Garantie für die ökonomische Unabhängigkeit der Frau und ihre intellektuelle und politische Selbständigkeit zu sein. Nur die Arbeitswelt konnte angeblich die Frauen vom »Joch« und von der »Sklaverei«[1] der Hausarbeit befreien und ihnen die Möglichkeit eröffnen, ihre Fähigkeiten und Talente voll zu entfalten.

Solche und ähnliche Formulierungen finden sich in der ersten Verfassung der DDR, im Familiengesetzbuch der DDR und in den diversen Materialien, Berichten und Programmen der SED. Die Staatspartei bilanzierte regelmäßig die Erfolge in dieser Frage und maß die Schritte von Frauen an der männlichen Gangart. Frauen waren als Arbeitskräfte eine wichtige Ressource der sozialistischen Planwirtschaft, und Berufsarbeit war die wichtigste Sphäre gesellschaftlichen Lebens, Arbeit das »Herzstück sozialistischer Lebensweise«. Anknüpfend an Forderungen, die in der Tradition der Arbeiterbewegung im Kampf um die Rechte der Frau standen, galten bestimmte Bedingungen als - im DDR-Sozialismus angeblich realisierte - Grundvoraussetzungen weiblicher Berufstätigkeit. Dazu zählten: »Die juristischen Grundlagen für die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung der Frauen im Arbeitsprozeß; die Arbeitsplätze, also ein Entwicklungsstand der Volkswirtschaft, der den Frauen die Möglichkeit der Berufstätigkeit gibt; die Qualifikation der Frauen, die ihnen die Berufsausbildung ermöglicht; Bedingungen für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie; spezifische Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frauen, die auf Grund ihrer anatomisch-physiologischen Bedingungen und der Mutterschaft notwendig sind; die Überzeugung von Millionen Frauen und Männern, daß die Berufstätigkeit der Frau sowohl im Interesse der Familie wie der Frau selbst wie auch der Volkswirtschaft notwendig ist.«[2]

Hinsichtlich der zahlenmäßigen Entwicklung von Frauenerwerbsarbeit und der damit verbundenen relativen ökonomischen Selbständigkeit von Frauen war diese Politik durchaus erfolgreich. Frauenbewegte westliche Politikerinnen, Gewerkschafterinnen, Wissenschaftlerinnen blickten zuweilen neidvoll in östliche Richtung. Hier schien Staatspolitik, was anderswo mühsam und in zähen Kämpfen den Männern abgerungen, ja als Forderung den Frauen zunächst erst bewußt gemacht werden mußte. Der paternalistisch-patriarchale Zug dieser DDR-Gleichberechtigungspolitik war nicht auf den ersten Blick erkennbar, und die ambivalenten Folgen, die diese Politik für Frauen hatte, blieben hinter propagandistischen Vordergründigkeiten verdeckt. Das Geschick der östlichen Landestöchter lag in der Hand von Vater Staat. Er definierte, was das höchste Glück der Frau zu sein hatte: der Drahtseilakt von Mutterschaft und planwirtschaftlichem beruflichem Leistungsdruck, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als rein weiblicher Tugend.

Jahrzehntelang hat Inge Lange - die Frauenpolitikerin des zentralistischen Regimes - propagandistisch daran gearbeitet, »daß die nachfolgende Generation junger Frauen erkennt, daß sich die Art und Weise ihrer Berufsarbeit, ihres Lebens als Mütter unter grundlegend besseren Bedingungen als für vorangegangene Frauengenerationen vollzieht«.[3] Einige Frauen zweifelten an diesem Fortschrittsoptimismus. »Inge Lange macht uns bange«, war auf Transparenten der Wendezeit im Herbst '89 zu lesen. In welchem Maße diese Frauen recht hatten, zeigt sich nach dem Fall der Mauer nun in aller Deutlichkeit. Die zentralistische Frauenpolitik hat jetzt einen »nachholenden« zweiten Benachteiligungseffekt: Wurden Frauen als berufstätige Mütter hochgepriesen, so waren sie real und vor allem im Erwerbsleben gerade wegen ihrer Mutterschaft immer zugleich auch in eine »natürliche« Zweitrangigkeit gestellt, allenfalls die »Mitgestalterinnen des Sozialismus«. Jetzt haben diese »DDR-Muttis« kaum noch Aussichten auf einen zweiten Platz im Erwerbsleben. Sehr viele von ihnen fallen aus den Erwerbsstrukturen heraus und müssen die negative Erfahrung von langfristiger Arbeitslosigkeit und der Abhängigkeit von Sozialhilfe machen.

Die patriarchale Gleichberechtigungspolitik ist strukturelle Grundlage dafür, daß Frauen und Männer trotz der beeindruckenden Belege für den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der Frauen in der DDR im Erwerbsleben sozial Ungleiche blieben. Vor dem Hintergrund lauthals propagierter Gleichberechtigung konnte Mann ganz selbstverständlich an der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern festhalten und geflissentlich die sozialen Differenzen und das Machtgefälle zwischen Frauen und Männern übersehen. Mehr noch, die patriarchale Konstruktion der Gleichberechtigungspolitik, der ihr innewohnende Androzentrismus, unterstellte Frauen einesteils männlichem Anpassungsdruck (der Maßstab für Gleichberechtigung und Persönlichkeitsentwicklung war männlich geprägt und orientierte sich vornehmlich an beruflichen Leistungen und Karrieren), andernteils entließ sie Männer beinahe gänzlich aus ihrer Verantwortung als Väter und Ehemänner und aus ihren Pflichten gegenüber der nachwachsenden Generation und den Müttern ihrer Kinder. Sie war strukturierendes Moment der Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern und perpetu-ierte das Ungleichheitsgefälle zwischen den Geschlechtern.

Die Angleichung formaler Bildungs- und Qualifikationsabschlüsse zwischen Frauen und Männern und die Quoten weiblicher Berufstätiger wurden gebetsmühlen-artig als Beweise für die erfolgreiche Realisierung der Gleichberechtigung in der DDR zitiert. Schließlich setzte sich der Mythos von der Gleichberechtigung in den Köpfen vieler Frauen fest und machte sie blind für die realen Benachteiligungen, denen Frauen nicht bloß passiv ausgesetzt waren, sondern die Frauen auch selbsttätig befördert haben. Sie hatten sich eingerichtet und mit den Verhältnissen arrangiert. Tabuisiert wurde, daß mit der formalen Gleichberechtigung noch lange nicht die sozialen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern beseitigt waren und daß eine Sozialpolitik, die einseitig auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf - statt Elternschaft und Erwerbstätigkeit - setzt, immer wieder neue Diskriminierungen und Benachteiligungen schaffen muß. DDR-Frauen ließen sich auf Dienstleistung verpflichten, und zwar in der Berufsarbeit wie im Privaten. Frauen waren dankbar für eine Sozialpolitik, die »Vater Staat« ihnen zuteilte, die sie sozial absicherte und versorgte. Daß Frauen damit aber auch in Abhängigkeit gehalten wurden, gehörte eher zu den nicht hinterfragten Selbstverständlichkeiten dieser Politik »von oben«.

I. Arbeitsteilung im Staatssozialismus:

Berufsarbeit von Frauen und weibliche Degradierung

Arbeitsmärkte sind in allen entwickelten Industrieländern geschlechtsspezifisch segmentiert, was aber jeweils als Frauenarbeit definiert und zugewiesen wird, ist dabei durchaus variantenreich und flexibel, wie es insbesondere auch die Entwicklungen in der ehemaligen DDR demonstrieren. Allein die Tatsache, daß Frauen und Männer verschiedene Arbeiten verrichten, muß nicht zwangsläufig zu Diskriminierungen oder sozialer Ungleichheit führen. Aber in dem Maße, wie sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung als Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern, als Organisation von Herrschaft und Unterordnung und als Zuteilung von sich ausgrenzenden Lebensperspektiven und Handlungsspielräumen realisiert, ist sie konstitutives Moment patriar-chaler Verhältnisse und Garant der Reproduktion dieser Strukturen.

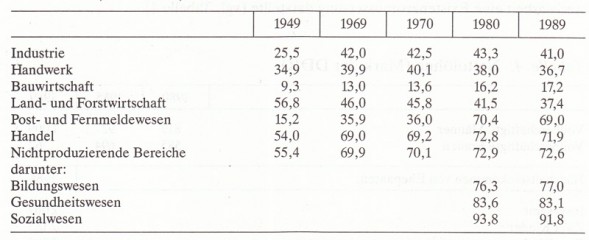

Arbeitsteilung in diesem Sinne äußerte sich in der DDR in drei Dimensionen: Erstens in der - vertikal [4] und horizontal [5] gesehen - unterschiedlichen sozialen Stellung der Geschlechter (vgl. Tabellen 1 und 2). Daran war nicht nur die Verfügungsgewalt über zeitliche, ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen gebunden, sondern auch die über Gestaltungschancen, Eingriffsmöglichkeiten in gesellschaftliche Prozesse und die Plazierung in einem segregierten und segmentierten Arbeitsmarkt. Die strukturelle Geschlechterhierarchie war in ein feinmaschiges Netz von Über- und Unterordnung gewoben.

Eine weitere Dimension ist die nach Geschlecht differierende Zuweisung von Zuständigkeiten für die Produktions- respektive die Reproduktionsleistungen durch Sozialisation. Diese beinhaltete die »wesensmäßige« Zuschreibung von Pflichten, Verantwortungen und Verhaltensmustern an die Geschlechter, die subjektive Verankerung von Geschlechterstereotypen in den Individuen. Auch die Sozialisation in der DDR bewirkte - anders gesagt - die Verinnerlichung der strukturellen Hierarchie in Form von binären »Geschlechtercharakteren«.

Drittens strukturierte sich diese Form von Arbeitsteilung in den alltäglichen Beziehungen von Frauen und Männern, in den Gewohnheiten von Öffentlichkeit und Privatheit. Die Machtasymmetrie zwischen den Geschlechtern war zwar ein bewegliches Verhältnis, sie äußerte sich aber durchgängig in allen drei Dimensionen als »natürliche« Zweitrangigkeit von DDR-Frauen gegenüber DDR-Männern.

Tabelle 1 Frauen in leitenden Funktionen nach ausgewählten wirtschaftsleitenden Organen 1988

Tabelle 2 Anteil der weiblichen Berufstätigen in den Wirtschaftsbereichen (in Prozent)

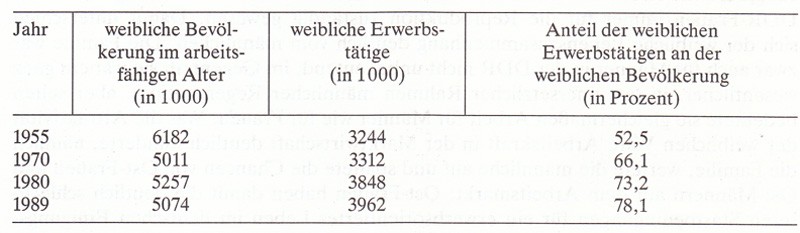

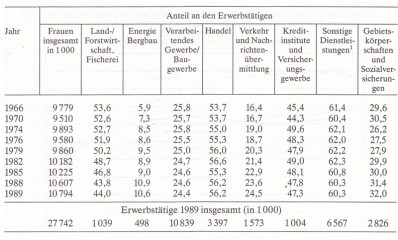

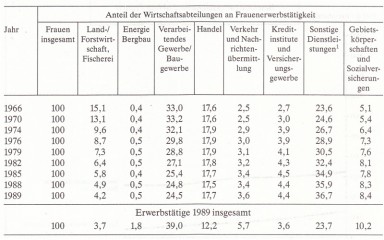

Ende der achtziger Jahre waren in der DDR 78,1 Prozent aller Frauen im erwerbsfähigen Alter berufstätig. Bezieht man die Studierenden und Lehrlinge mit ein, so waren es sogar 91,2 Prozent (siehe Tabelle 3). Davon hatten 87 Prozent eine abgeschlossene berufliche Ausbildung. Dies sind zwar Indikatoren für Gleichberechtigung und selbstbestimmtes Frauenleben, sie fußen aber auch auf Ideologie und Verklärung. »Handfeste« Zahlen verschleierten, verzauberten und verdeckten die gleichzeitigen alltäglichen Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen. In dieser Widersprüchlichkeit üben sie auch gegenwärtig noch einen durchaus ambivalenten Normalitätsdruck auf Mädchen und Frauen aus der ehemaligen DDR aus.

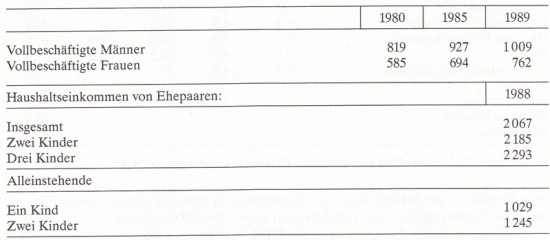

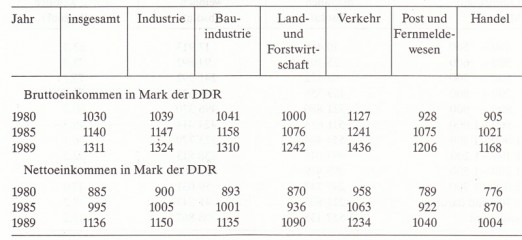

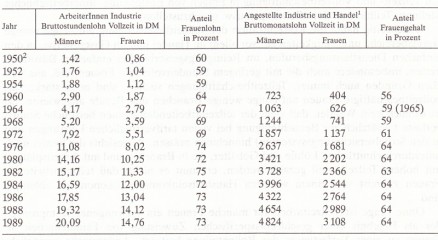

Frauenarbeit in der DDR hieß einesteils selbstverständliche Erwerbs- beziehungsweise Berufsarbeit. Frauen hatten nicht nur das Recht, sondern in der Regel auch die Pflicht zur Berufsarbeit - schon allein wegen der materiellen Absicherung der Familien. Zwar waren Frauen insgesamt durch die Einkommens- und Gehaltsstruktur benachteiligt, da sie ca. 25 bis 30 Prozent weniger als Männer verdienten, aber auch bei den Männern war das Einkommen zumeist so niedrig, daß davon keine Familie leben konnte. Ganz abgesehen von den ca. 30 Prozent alleinstehenden Frauen, für die Erwerbsarbeit eine Existenzvoraussetzung darstellte (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 3 Entwicklung der weiblichen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und der weiblichen Erwerbstätigkeit

Tabelle 4 Nettolöhne (Mark der DDR)

Frauenarbeit bedeutete andernteils fraglose, selbstverständliche, »wesenhafte« Zuständigkeit für Kinder, Familie und Hausarbeit. Mehr noch, die »eigentliche« Bestimmung berufstätiger Frauen in der DDR lag in ihrer Gebärfähigkeit.[6]

In der DDR wurde in den siebziger und achtziger Jahren eine aufwendige, vor allem an Frauen adressierte Geburtenpolitik verfolgt. Die Mehrheit der jungen Familien sollte zwei oder drei Kinder haben. Die damit verbundenen sozialpolitischen Maßnahmen waren darauf gerichtet, das Vereinbarkeitsdilemma zwischen Beruf und Familie für Frauen erträglicher zu machen und die zusätzliche finanzielle Belastung durch Kinder über monetäre Transfers für die Familien so gering wie möglich zu halten. Finanzielle soziale Leistungen standen also im Mittelpunkt unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß Frauen für die generative Reproduktion der DDR-Gesellschaft zuständig seien.

Frauenarbeit in der DDR war demnach nicht schlechthin durch zwei Anforderungsbereiche strukturiert: Familie und Beruf, sondern rein »wesensmäßig« sind auch DDR-Frauen immer für die Reproduktion zuständig gewesen. Damit unterschied sich der weibliche Lebenszusammenhang deutlich vom männlichen. Die Familie war zwar auch für Männer in der DDR nicht unbedeutend, im Gegenteil, sie war ein ganz wesentlicher, ja fast unersetzlicher Rahmen männlicher Regeneration,[7] aber selten bedeutete sie gleichermaßen Arbeit für Männer wie für Frauen. Was die Attraktivität der weiblichen Ware Arbeitskraft in der Marktwirtschaft deutlich minderte, nämlich die Familie, wertete die männliche auf und spaltete die Chancen von Ost-Frauen und Ost-Männern auf dem Arbeitsmarkt: Ost-Frauen haben damit die deutlich schlechteren Startbedingungen für ein erwerbsorientiertes Leben im deutschen Einigungsprozeß.

II. Berufswahl: Einmündung in eine nach Geschlecht polarisierte Berufs-, Wirtschafts- und Einkommensstruktur

Ältere Schüler und Schülerinnen (15- bis 16jährige) machten in der produktiven Arbeit, der sie im Rahmen ihrer polytechnischen Schulbildung nachgehen mußten, wie auch in ihren Ferienjobs erste eigene Arbeitserfahrungen. Sie hatten dadurch - wie auch durch die Erfahrungsvermittlung im Elternhaus - ein ziemlich realistisches Bild von ihrer künftigen Berufsarbeit. Sie kannten ihre Wahlmöglichkeiten und auch die engen Grenzen eines bilanzierten, staatlich geplanten Berufsbildungssystems.

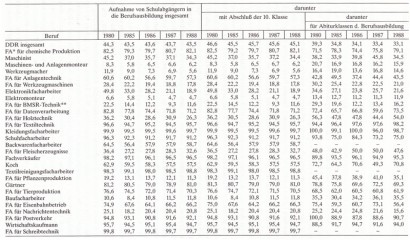

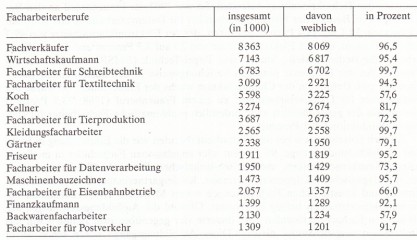

Bildungssoziologische Untersuchungen zeigten schon vor Jahren, daß Mädchen in der produktiven Arbeit gleiches wie Jungen leisteten und - gemessen an den Schulnoten - in diesem Unterrichtsfach ebenso erfolgreich waren. Mädchen arbeiteten auch in den Ferien genauso häufig wie Jungen. Allerdings waren die Felder der Ferienarbeit deutlich nach Geschlecht unterschieden: Jungen bevorzugten die Industrie, Mädchen arbeiteten in pädagogischen Einrichtungen und im Handel. Hier wurden Differenzierungen signifikant, die von »unsichtbarer Hand« im Prozeß des »heimlichen Lehrplans« der Geschlechtersozialisation [8] angelegt wurden und sich schließlich in geschlechtstypischen Berufswünschen und einer entsprechenden Berufswahl realisierten: Von den erforderlichen formalen Qualifikationsabschlüssen her gesehen, strebten Mädchen wie Jungen einen soliden Berufsabschluß an. Die Berufswahl führte sie aber in getrennte Wirtschaftsbereiche und Berufsgruppen. Mit der Berufswahl der Schulabsolventen setzte sich jene Geschlechterpolarisierung deutlich fort, die seit Ende der sechziger Jahre in der DDR nachhaltig gepflegt wurde: Mehr als 60 Prozent der Schulabgängerinnen des Jahres 1987 verteilten sich beispielsweise auf nur 16 von insgesamt 259 Facharbeiterberufen [9] (vgl. Tabellen 5 und 6). Einige dieser Berufe (z.B. Friseur, Finanzkaufmann) zählten zu den sogenannten »Wunschberufen« der Mädchen; sie waren demzufolge »überfragt«. In weiteren 23 Facharbeiterberufen belief sich der Mädchenanteil auf ca. 50 Prozent (z.B. Feinmechaniker, Facharbeiter für automatisierte Anlagen). In rund 48 Facharbeiterberufen betrug der Anteil der Mädchen an den Lehrlingen nur zwischen ein und fünf Prozent (z.B. Klempner, Installateur, Facharbeiter für Bedien-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik).

Dieser geschlechtstypischen Berufswahl lagen nicht einfach individuelle Vorbehalte der Mädchen und Jungen zugrunde, sondern objektive Strukturen in der DDR-Wirtschaft. Die zentrale Planung von Lehrstellen bedeutete, daß Mädchen von vornherein überwiegend in solche Facharbeiterberufe »verplant« wurden, die bereits einen hohen Frauenanteil aufwiesen. Traditionelle Geschlechterstrukturen wurden auf diese Weise »planmäßig« fortgeschrieben. Wie Tabelle 2 zeigt, gab es in bezug auf die einzelnen Wirtschaftssektoren bis in die sechziger Jahre hinein deutliche Verschiebungen in den Frauenbeschäftigungsquoten. Das hing nicht nur damit zusammen, daß in diesem Zeitraum der weibliche Beschäftigtenanteil generell stieg (vgl. Tabelle 3), sondern ging auch mit einer offensiven Frauenpolitik einher, die darauf ausgerichtet war, Frauen für gewerbliche Berufe in der Industrie zu gewinnen. Seit Ende der sechziger Jahre blieben die Erwerbsquoten in den Wirtschaftssektoren relativ konstant, mehr noch: sie verschoben sich sogar wieder zugunsten einer traditionellen Geschlechterverteilung und stereotyper Frauen-Männerberufe. Anfang der siebziger Jahre verkündete die SED: »Wir gewährleisten allen Bürgern unseres Landes - Männern wie Frauen - gleiche Rechte, und wir können deshalb auch ohne Einschränkung sagen, daß in der Deutschen Demokratischen Republik die Gleichberechtigung der Frau verwirklicht ist.«[10]

Tabelle 5: Anteil der Aufnahme weiblicher Schulabgänger in die Berufsausbildung an den

Schulabgängern insgesamt nach ausgewählten Berufen (in Prozent)

Tabelle 6: Verteilung auf Facharbeiterberufe (FA)

Nun kam es angeblich nur noch darauf an, ob eine Frau von ihren gleichen Rechten auch in vollem Umfang Gebrauch machte. Wie zynisch diese Politik war, zeigte sich alljährlich in der Lehrstellenvermittlung: Schüler bekamen einen Katalog mit Lehrstellenangeboten in die Hand, der mit rosa und blauen Symbolen jeweils vermerkte, welche Berufe vorzugsweise den Mädchen und welche den Jungen offenstanden.

Für Mädchen war das Berufswahlfeld stark eingegrenzt und beschränkte sich im wesentlichen auf traditionelle Frauenberufe. Der Kampf der Mädchen um lukrative Angebote war demzufolge härter als für Jungen. Oft waren sie gezwungen, auf »Notlösungen« zurückzugreifen oder »Übergangslösungen« zu akzeptieren, so z. B. einen Beruf zu erlernen, von dem sie von vornherein wußten, daß sie ihn nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nicht ausüben würden. Betriebe und Kombinate versuchten, den Anteil weiblicher Berufseinsteiger in zukunftsträchtige technische Berufe zu reduzieren und statt dessen mehr Jungen einzustellen. Sie begründeten ihre interne Betriebsstrategie folgendermaßen:[11]

- die Ausfallquote und Fluktuationsrate sei bei Frauen wesentlich höher als bei Männern (wobei die Ursache selten bei den sozialpolitischen Maßnahmen gesucht wurde, die einseitig auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit abzielten, statt eine verantwortungsvolle Elternschaft zu stimulieren);

- die Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufgaben überträfen die physischen Anforderungen, die man an Frauen und Mädchen stellen könne;

- Mädchen seien im allgemeinen nicht genügend technisch interessiert und motiviert;

- das Fehlen sozialer und hygienischer Einrichtungen würde die Beschäftigung von Mädchen und Frauen in den Betrieben zum Teil grundsätzlich verhindern.

Seit 1975 waren vor allem solche Stellenangebote für Mädchen rückläufig, die sich im Zentrum der Technikgestaltung befanden: So war 1987 der Frauenanteil an den Beschäftigten im Bereich der Wartungsmechaniker für Datenverarbeitung und Büromaschinen von 30,1 auf 18,4 Prozent gesunken, der der Elektronikfacharbeiter von 49,7 auf 20,1 Prozent, der der Elektromonteure von 7,9 auf 3,7 Prozent und der der Facharbeiter für Bedien-, Meß-, Steuer- und Regel-Technik (BMSR) von 25,9 auf 8,4 Prozent. An der Peripherie hingegen beziehungsweise in den ausführenden Bereichen wie zum Beispiel in der Chipproduktion wuchs der Frauenanteil. So wurde der Facharbeiter für Datenverarbeitung [12] zu einem Frauenberuf (1988: 73,5 Prozent) ebenso wie der gesundheitlich außerordentlich problematische Facharbeiter für chemische Produktion (79,1 Prozent).

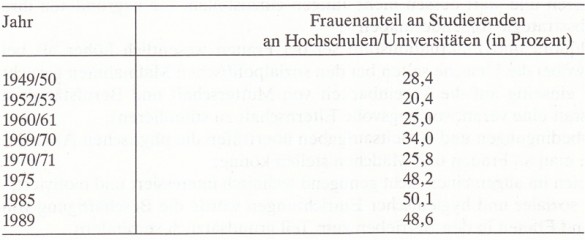

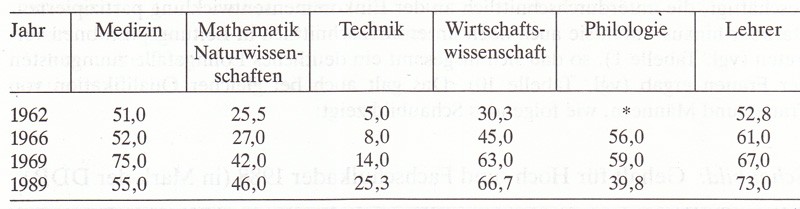

Ähnlich polarisiert wie bei den Facharbeiterberufen war die Einmündung in Fach-und Hochschulstudiengänge: 96 Prozent aller zugelassenen Fachschüler in medizinischen (Krankenschwestern, medizinisch-technisches Personal, Physiotherapeuten etc.), pädagogischen (Krippenerzieherinnen, Kindergärtnerinnen, Unterstufenlehrerinnen) und künstlerischen Fachrichtungen waren Mädchen. Der Frauenanteil am Fachschuldirektstudium betrug 82 Prozent. Obwohl die Ausbildungszeit länger war als bei den Facharbeiterberufen - sie dauerte vier gegenüber zwei Jahren - war das Einkommen vergleichsweise niedrig. Diese Ausbildungsgänge waren schon allein deshalb für Jungen unattraktiv, für Mädchen boten sie oft die Alternative zu den wenig lukrativen Facharbeiterberufen, die ihnen ansonsten offenstanden. Im Hochschuldirektstudium (vgl. dazu Tabellen 7 und 8) überwog der Frauenanteil 1989 in den folgenden Fachrichtungen: Wirtschaftswissenschaften, Pädagogische Wissenschaften, Literatur- und Sprachwissenschaften, Medizin. Hochschulstudiengänge mit einem sehr niedrigen Frauenanteil waren hingegen: Technische Wissenschaften, Kultur/Kunst/Sport, Staat/Recht und Mathematik/Naturwissenschaften.

Mit der Annäherung des beruflichen Qualifikationsniveaus waren in der DDR zwar gravierende soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern beseitigt, das hieß aber nicht, daß Männer und Frauen damit automatisch auch gleiche Bedingungen, Chancen und Ressourcen im Beruf und Erwerbsleben gehabt hätten. Neben der Angleichung des formalen Ausbildungsniveaus gab es zugleich auch deutliche soziale Differenzierungen und Polarisierungen zwischen den Geschlechtern. Männern und Frauen standen nicht alle Wirtschaftszweige und Berufe gleichermaßen offen, und die Verteilung von produktiver und reproduktiver Arbeit trug geschlechtstypische Züge: Frauen wurde auch im Beruf und Erwerbsleben vorwiegend Reproduktionsarbeit zugewiesen.

Tabelle 7: Entwicklung des Frauenstudiums

Tabelle 8: Anteil von Frauen an Studienrichtungen (in Prozent)

»Gleicher Lohn für gleiche Leistung« war eine vielzitierte Formel sozialistischer Gleichberechtigungspolitik. Aber auch dieses Prinzip mußte vor dem beschriebenen Hintergrund zu einer Floskel verkommen. War das durchschnittliche Monatseinkommen zwar im allgemeinen nicht üppig, so vollzog sich die Einkommensentwicklung doch nach Wirtschaftszweigen, Berufsgruppen und ministerieller Zuständigkeit differenziert und umgekehrt proportional zum Frauenanteil in den jeweiligen Bereichen (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9: Durchschnittliches monatliches Arbeitseinkommen der vollbeschäftigten Arbeiter und Angestellten in volkseigenen Betrieben nach Wirtschaftsbereichen (ohne sonstige produzierende Zweige und nicht-produzierende Bereiche)

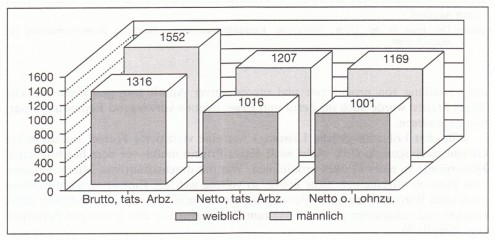

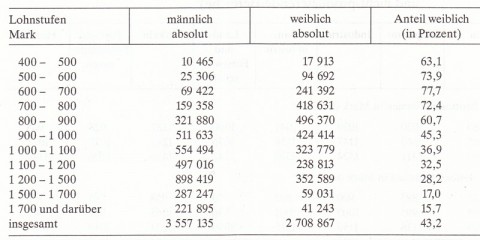

Frauen waren überdurchschnittlich in solchen Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen beschäftigt, die unterdurchschnittlich an der Einkommensentwicklung partizipierten. Darüber hinaus waren sie auch noch unterdurchschnittlich in Leitungspositionen vertreten (vgl. Tabelle 1), so daß sich insgesamt ein deutliches Lohngefälle zuungunsten der Frauen ergab (vgl. Tabelle 10). Das galt auch bei gleicher Qualifikation von Frauen und Männern, wie folgendes Schaubild zeigt:

Schaubild 1: Gehalt für Hoch- und Fachschulkader 1988 (in Mark der DDR)

Tabelle 10: Vollbeschäftigte Arbeiter und Angestellte nach Lohnstufen und Geschlecht

(Stand 30. 9. 1988)

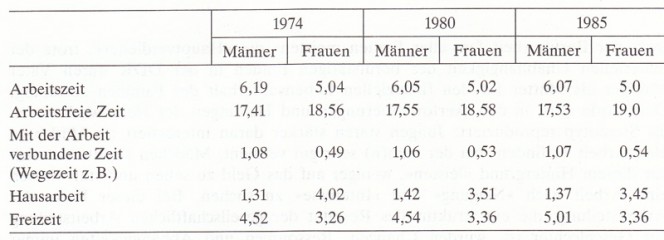

III. Familienglück: Frauenarbeit

Berufsarbeit reichte auch in der DDR nicht aus, um die Gesellschaft zu reproduzieren, sie bedurfte der Ergänzung durch individuelle Reproduktionsarbeit in der Familie. Zwar war der Ausbau gesellschaftlicher Einrichtungen und Dienstleistungen in den letzten Jahren vorangeschritten,[13] dennoch blieb Hausarbeit das notwendige Pendant zur Berufsarbeit. Trotz der fortschreitenden Technisierung der Haushalte war der Zeitaufwand für Hausarbeit relativ konstant geblieben. Das Marktforschungsinstitut der DDR ging, bezogen auf eine Durchschnittsfamilie, von 45 bis 47 Stunden Hausarbeit pro Woche aus; andere soziologische Untersuchungen haben ca. 38 Stunden pro Woche ermittelt. Tabelle 11 zeigt, daß das Dilemma von Berufs- und Reproduktionsarbeit auf traditionelle Weise gelöst wurde: Drei Viertel der Hausarbeit wurden von meist vollberufstätigen Frauen erledigt; Frauen waren auch für das in Zeiteinheiten kaum zu messende Familienklima zuständig. Gut ein Viertel aller erwerbstätigen Frauen war daher teilzeitbeschäftigt. Bei vielen mehr gab es den Wunsch nach verkürzter Arbeitszeit und flexibleren Formen von Arbeitszeitregelungen.

Tabelle 11: Zeitverwendung der Arbeiter und Angestellten pro Tag in Stunden und Minuten/Woche insgesamt

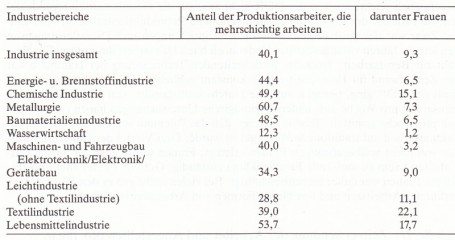

Die DDR gehörte zu den europäischen Ländern mit der höchsten Tages-, Jahres- und Lebensarbeitszeit und einem relativ starren Arbeitszeitregime. Seit 1968 betrug die wöchentliche Arbeitszeit 43 und drei Viertel Stunden. Berufstätige Mütter mit zwei und mehr Kindern unter 16 Jahren arbeiteten 40 Stunden bei vollem Lohnausgleich; Teilzeitarbeit war auch für Frauen begründungs- und genehmigungspflichtig. Immerhin 30 Prozent aller berufstätigen Frauen arbeiteten sogar in Schichten. Besonders hoch war der Frauenanteil an Schichtarbeitern in der Chemie, Textil- und Lebensmittelindustrie sowie in der Leichtindustrie (vgl. Tabelle 12).

Unabhängig vom Niveau der beruflichen Qualifikation, der Arbeitszeit und der sozialen Position der Frauen folgte die Arbeitsteilung in den Familien einem geschlechtstypischen Muster: Frauen oblag zumeist das sozialbetreuerische, routinehafte, zeitlich und räumlich gebundene Handeln in der Familie, Männern mehr das sachlich-instrumentelle, zeitlich und räumlich weniger regelhafte.

Tabelle 12: Anteil der weiblichen Produktionsarbeiter der Industrie, die in Schichten arbeiten,

1989 (in Prozent)

Männer waren trotz der Berufsarbeit fast aller Frauen meistens die »Hauptverdiener«; trotz der materiellen Unabhängigkeit der berufstätigen Frauen in der DDR waren Väter häufiger als Mütter für den finanziellen Lebensunterhalt der Familien zuständig. Das wurde auch in den Wertorientierungen und Haltungen der Heranwachsenden als Stereotyp reproduziert: Jungen waren stärker daran interessiert als Mädchen, eine Arbeit zu finden, bei der man(n) sehr gut verdient. Mädchen konnten es sich vor diesem Hintergrund »leisten«, weniger auf das Geld zu sehen und statt dessen eine Arbeit nach »Neigung« und »Interesse« zu suchen. Bei dieser Form der Arbeitsteilung, die ein strukturelles Resultat der gesellschaftlichen Arbeitsteilung der Geschlechter ist, wurden Chancen, Ressourcen und Abhängigkeiten immer wieder aufs Neue ungleich verteilt. Es reproduzierten sich alte patriarchalische Strukturen der gesellschaftlichen Arbeit, wie ein Vergleich der Zeitbudgets (vgl. Tabelle 11), der Einkommen (vgl. Tabelle 10), der sozialen Positionen (vgl. Tabelle 1) und der Arbeitsinhalte von Männern und Frauen zeigt. Frauen und Mädchen in der DDR entwickelten subjektive Strukturen (Einstellungen, Verhaltensmuster), die ihnen das objektive Dilemma lebbar machten. Sie grenzten sich selbst aus bestimmten Bereichen beruflicher Entwicklung aus.

Erwerbs- und Familienarbeit haben - das ist mittlerweile hinlänglich belegt - eine je eigene Logik und innere Gesetzmäßigkeit. Die besonderen Fähigkeiten und Orientierungen von Frauen schlagen unter den Verhältnissen der patriarchalen Gesellschaftskonstruktion immer wieder in berufliche Benachteiligungen von Frauen um. Frauen zeigten auch in der DDR »geringe(re) Durchsetzungsfähigkeit, Angst vor Verantwortung, ja zum Teil geradezu ein Motiv der Erfolgsvermeidung; sie neig(t)en zu einer gewissen >Personalisierung< der Arbeitssituation, d.h. ihre Arbeitszufriedenheit wird eher von sozialen Gesichtspunkten (Kommunikationsmöglichkeiten, Betriebsklima, unmittelbare persönliche Anerkennung) als von sogenannten objektiven Bedingungen (Einkommen, tarifliche Einordnung, Aufstiegschancen) bestimmt. Frauen nehmen die berufliche Arbeit eher unter inhaltlichen, aufgabenbezogenen Gesichtspunkten als in aufstiegsrelevanten Kategorien wahr... Sie wägen in ihrer subjektiven Wertehierarchie Karriere gegen Familie ab, wobei dieser Vergleich nicht unbedingt und ungebrochen zugunsten der Karriere ausfällt.«[14] Marx sagt im »Kapital«: »Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit ist die Arbeit... eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, eine Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur als menschliches Leben zu vermitteln.«[15] In diesem Sinne, als »nützliche Arbeit« ist Frauenarbeit Bestandteil der gesellschaftlichen Reproduktionsprozesse, und zwar sowohl in ihrer Form als Familien- beziehungsweise private, individuelle Reproduktionsarbeit wie auch als Erwerbsarbeit. Da aber (tausch)wertbildende, warenproduzierende Arbeit zählt, bezahlt wird, erscheint die gebrauchswertorientierte, dienstleistende Arbeit - auf die Frauen weitgehend festgelegt waren - von vornherein als mindere und demzufolge schlecht bezahlte Arbeit, wenn sie nicht überhaupt - wie im Falle von Hausarbeit - als nützliche Gratisgabe liebender Muttis wahrgenommen wird.[16]

IV. Ein Fallbeispiel: Staatliche Versicherung [17]

Im Versicherungswesen der DDR waren noch 1989 überwiegend Frauen beschäftigt gewesen. Von den 851 Mitarbeitern des untersuchten Falles waren es 688, also rund 80 Prozent. Freilich galt auch hier die pyramidenähnliche Verteilung: Auf den obersten Leitungsebenen waren fast ausschließlich Männer vertreten. Schon jetzt ist klar, daß sich mit der Übernahme der Staatlichen Versicherung durch die Allianz diese quantitativen Proportionen zuungunsten von Frauen verschieben werden. Dafür waren schon vor der Wende die Weichen gestellt: Frauen fehlen nicht nur die offensiven Strategien, wenn es um die Verteidigung ihrer Interessen geht, sondern sie haben von vornherein auch die schlechteren Ausgangspositionen in dem außerordentlich harten Überlebenskampf der Marktwirtschaft.

Die Analyse der Qualifikationsstruktur wies 1989 aus, daß insgesamt acht Prozent der Angestellten im Versicherungswesen einen Hoch-, 14 Prozent einen Fachschul-und 63 Prozent einen Facharbeiterabschluß hatten. Ein Großteil der Versicherungsangestellten kam aus anderen, oft artfremden Berufen: Sie waren Schneiderinnen, Verkäuferinnen, Laborantinnen, Erzieherinnen, Industriearbeiterinnen, Krankenschwestern oder Kellnerinnen. Sie kamen aus Berufen, die sich - nach Aussagen der befragten Frauen - schwer mit familiären Verpflichtungen in Einklang bringen ließen. Teilweise waren diese Berufe mit Schichtarbeit verbunden oder mit einem noch geringeren Einkommen, als es in der Staatlichen Versicherung gezahlt wurde. Eine Besonderheit der Dienstleistungs-, respektive Angestelltenarbeit in der Versicherung bestand darin, daß sie nicht an enge Qualifikationsabschlüsse gebunden war, möglicherweise auch gar nicht in erster Linie durch solche erlernt werden konnte. Neben einem relativ leicht zu erwerbenden Fachwissen kam es nämlich vor allem auf Erfahrungswissen ganz allgemeiner Art an, auf sogenannte soziale Fertigkeiten. Versicherungsangestellte mußten sich durch die Kombination verschiedener Informationen ein Urteil bilden können, über Problemlösungen verfügen und/oder - in der Mehrheit der Fälle - Routinetätigkeiten geistig anspruchsvoller Art erledigen. Sie brauchten kommunikative Fähigkeiten, sollten verbindlich und freundlich sein. Das setzte Einfühlvermögen und Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche, des Kunden voraus, interpretative Fähigkeiten also waren gefragt. Und sie sollten sich für den Kundenverkehr möglichst »hübsch« und »nett« zurechtmachen können.

Die Staatliche Versicherung nutzte also neben der relativ schnell zu erlernenden Fachqualifikation vor allem die »Jedefrau-Qualifikation«, soziale Kompetenz, die sich ganz »beiläufig« im weiblichen Lebenszusammenhang herzustellen scheint. Jetzt - unter marktwirtschaftlichen Bedingungen - ist zunehmend anderes gefragt: Der Fachmann, rund um die Uhr im Dienst zum Wohle des Kunden, hochspezialisiert, versiert und trickreich in Geldangelegenheiten, sachkompetent, durchsetzungsfähig, dynamisch, sportlich, kurz: männlich. Der Anschluß an die Marktwirtschaft scheint Differenzierungslinien, die sich vorher bereits abgezeichnet und mit der Computerisierung der Büros verstärkt hatten,[18] auf massive Weise zu verschärfen. Es ist zu befürchten, daß Frauen auch in den Bereichen, in denen sie sich im Laufe von 40 Jahren feste Positionen verschafft hatten, die Verlierer sein werden.

V. Strukturelle Brüche - ambivalente Folgen

Vielleicht ist es überzogen, den »Geschlechterkampf« zum »Jahrhundertkonflikt« zu stilisieren, wie es Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim tun. Da toben unmittelbar vor unserer Tür menschheitsgefährdende Kriege, Kämpfe, die so fundamental, existentiell und bedrohlich sind, daß eine Bezugnahme auf den »Geschlechterkampf« blasphemisch erscheint. Und doch hat das eine mit dem anderen zu tun: Kriege finden so wenig jenseits der ungelösten Probleme im Geschlechterverhältnis statt wie totalitäre Systeme. Sie sind perfider Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen und der Dominanz des männlichen Prinzips in dieser Welt. Freilich stimmt auch das: Im Zuge der Modernisierung ist in den Frauen-Männer-Beziehungen manches brüchig geworden; das traditionelle Geschlechterverhältnis hat an Legitimation gewaltig verloren.[19] Alteingesessene Männerinstitutionen stoßen inzwischen auf den Widerstand der Frauen, die in sie neu eintreten,[20] und nichts bleibt, wie es war. Und wenn auch Männer nachdrücklich die Kooperation verweigern, so sind Frauen längst nicht mehr uneingeschränkt auf das herkömmliche Arrangement mit Männern angewiesen.[21]

Der Geschlechtervertrag, der ja im eigentliche Sinne nie ein Vertrag gleichberechtigter Partner war - weder im Osten noch im Westen -, sondern auf der Nötigung persönlich Abhängiger basierte, ist obsolet geworden und bedarf der Neudefinition, und zwar in Deutschland-Ost wie in Deutschland-West. Allerdings treffen auch in diesem Punkt zwei Moderne aufeinander. Das müßte die Frage des Geschlechterverhältnisses im Transformationsprozeß als Forschungsaufgabe doppelt brisant machen. Das Verhältnis der Geschlechter ist nicht nur außerordentlich subtil und bietet daher ein reiches Feld an zu bearbeitenden Themen, sondern es ist auch durchaus paradigmatisch für den Verlauf, die Mißverständnisse und Hindernisse im Einigungsprozeß. Das entstehende Deutschland ist - daran kann mittlerweile wohl nicht mehr gezweifelt werden - für einen längeren Zeitraum ein Deutschland der zwei Modernen, auch in den Geschlechterverhältnissen. Der Konflikt muß ausgehalten, ausgetragen werden, wenn etwas Neues, etwas Gemeinsames daraus hervorgehen soll. Gerade die Frauenforschung könnte wieder an »diagnostischem Biß« gewinnen, wenn sie über diesen mehrdimensionalen Konflikt nicht hinweg-, sondern in ihn hineinschauen würde. Sie muß ihn analysieren, ihn sich zum Gegenstand machen und in diesem Prozeß die eigene Theoriebildung vorantreiben. Die traditionellen Wissenschaftsparadigmen sind dafür nur begrenzt tauglich, gerade weil sie das Geschlechterverhältnis so beharrlich ausgeklammert, es nicht für wichtig erachtet haben.

Der »Systemwechsel«[22] beziehungsweise der Prozeß der Integration der DDR-Gesellschaft in das marktwirtschaftliche System der Bundesrepublik ist mit Anforderungen ganz neuer Qualität und Art verbunden. An die Stelle zentralstaatlich gelenkter »institutionalisierter« Lebensläufe [23] »tritt das individualisierte Leistungsprinzip mit seinen Inszenierungszwängen«.[24] Die Individuen müssen sich im Dickicht der Optionen und der darin verborgenen Zwänge ihren Weg bahnen, ihre Biographie »zusammenbasteln«.[25] Dieser Modernisierungsschub vollzieht sich auch als ein massenhafter »Biographiebruch«,[26] der die Generationen und Geschlechter unterschiedlich trifft und möglicherweise neu spaltet, jedenfalls traditionelle soziale Ungleichheitslinien (Klassen, soziale Schichten) neu bricht. Einerseits könnten sich institutionalisierte Lebensläufe vor diesem Hintergrund in stärker selbstgewählte und selbstbestimmte wandeln. Modernisierung hieße dann: Pluralisierung von individuellen Handlungsoptionen für beide Geschlechter, Differenzierung von Lebenskonzepten, Individualisierung von Biographien. Andererseits stehen dem strukturelle Zwänge entgegen, wie zum Beispiel Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, fehlende sozialpolitische Regelungen und Formalisierungen von Einstiegsvoraussetzungen in berufliche Karrieren. Das wird Gegenläufigkeiten zur Folge haben, die die individuellen Handlungsalternativen von Frauen und Männern begrenzen und die Marginalisierung bestimmter sozialer Gruppen bedeuten. Modernisierung hieße dann: die Entwicklung von Anpassungsstrategien - auch vermittels des Geschlechterverhältnisses - an einen enger werdenden, stärker an Effizienzkriterien orientierten strukturellen Rahmen und die soziale Aufspaltung der Chancen, an gesellschaftlichen Ressourcen (ökonomischen, politischen, kulturellen und sozialen) teilzuhaben. Manches spricht dafür, daß das der dominante, die Pluralisierung und Individualisierung von Handlungsoptionen überlagernde Trend sein wird. Dieser Trend könnte sich, bezogen auf die Ost-Deutschen, auch deshalb relativ ungehindert durchsetzen, weil - das ist meine These - der administrative Sozialismus bestimmte Weichen im Geschlechterverhältnis bereits gestellt hatte, strukturelle wie mentale.

Die institutionellen Zwänge eines nach kapitälwirtschaftlichen Gesetzen funktionierenden Arbeitsmarktes gelten plötzlich auch für jenen Teil Deutschlands, der 40 Jahre lang auf zentraler Steuerung basierte, Berechenbarkeit implizierte und mittels paternalistischer Versorgung funktionierte. Während der institutionelle Anpassungsdruck rasch und radikal erfolgt, wird sich das Alltagshandeln und -bewußtsein nur langsam und allmählich umstellen. Welche Mentalitätsakrobatik angesichts zusammenbrechender oder grundlegend veränderter Institutionen von den Betroffenen täglich zu leisten ist, läßt sich nur ahnen. Was sich unter diesen Bedingungen an kulturellen, »frauenförderlichen« Werten - zu denen vor allem auch das Recht auf weibliche Berufsarbeit zählt - festhalten läßt, ist momentan keineswegs eindeutig vorherzusagen. Es wird - das ist gar keine Frage - zu einer Diffusion von Lebensstilen und Habitusformen im vereinten Deutschland kommen, freilich einer ungleichgewichtigen, hegemonial strukturierten. Das betrifft auch den Stellenwert weiblicher Erwerbsarbeit: Es ist eher eine Angleichung an alte bundesrepublikanische Maßstäbe zu erwarten als ein Anpassungsdruck in die andere Richtung, wiewohl auch dieser nicht ausbleiben wird, wenn das Defizit an Frauenbewegungen »von unten« in den neuen Bundesländern beseitigt werden kann. Zumal die Arbeitskraft von Ost-Frauen - wie sich in manchen Branchen zeigt - durchaus Marktwert hat.

Jenseits aller offiziellen Ideologie hatte sich bereits Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre in der DDR ein spezifisches Werteparadigma herausgebildet: private Nische statt gesellschaftlicher Arbeit, persönliches und familiäres Wohlbefinden statt gesellschaftlichen Engagements. Was könnte das für die Entwicklung weiblicher Erwerbsarbeit und die Perspektiven des Geschlechterverhältnisses im neuen Deutschland bedeuten? Zunächst gilt es, die ambivalenten strukturellen Zwänge zu erkennen und ernstzunehmen, die die Mentalitäten in dieser Frage formen: ein für Frauen enger werdender Arbeitsmarkt einesteils und die existentielle Notwendigkeit materieller Lebenssicherung andernteils; die Zumutung und Gratifikation häuslicher »Liebesdienste« bei zugleich härter werdendem Konkurrenzdruck im Erwerbsleben; die massenhafte Entwertung erworbener Berufsqualifikation und die parallele öffentliche Aufwertung von »Mütterlichkeit« und »Weiblichkeit«; die Schließung von Kinderkrippen und -gärten vor dem Hintergrund des latent schlechten Gewissens von DDR-Müttern ihren Kindern gegenüber.. . Brüche in weiblichen Handlungsstrategien sind vorprogrammiert, die Ambivalenz weiblicher Lebenskonzepte liegt nahe. Freilich können sich nur drei Prozent der Ost-Frauen ein Leben als »Nur-Hausfrau« vorstellen, aber immerhin 46 Prozent fassen eine zeitweilige Unterbrechung der Erwerbsarbeit und eine Rückkehr in den Beruf nach der Kinderbetreuungsphase ins Auge: das »Drei-Phasen-Modell«,[27] das Frauen ins berufliche Abseits katapultiert.

Sicherlich sind solche Entscheidungen nicht einfach als ein »Rückfall« in konservative Lebensmuster zu interpretieren. Sie sind auch eine Strategie, ein Muster, um mit der Entwertung weiblicher Berufsarbeit und mit dem drohenden Arbeitsplatzverlust umgehen zu können: Vor der Wende, im September 1989, betrug die Zahl der Erwerbstätigen knapp 9,2 Mio., davon waren ca. 4,7 Mio. Frauen. Im November 1990 wurden noch ca. 8 Mio. Erwerbstätige registriert, d.h. der Beschäftigungsabbau umfaßte ca. 1,2 Mio. Personen. Von diesen 1,2 Mio. Personen waren nur 50 Prozent als Arbeitslose registriert, ca. 25 Prozent schieden ganz aus der Erwerbstätigkeit aus (z.B. durch Vorruhestandsregelungen) und 25 Prozent wanderten aus dem Gebiet der ehemaligen DDR ab.

Waren Mitte 1990 Frauen unter den Arbeitslosen zunächst proportional vertreten, so stieg ihr Anteil an den registrierten Arbeitslosen bis April 1991 auf 56,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote der Frauen betrug dann im dritten Quartal 1991 immerhin schon 14,3 Prozent, die der Männer 9,1 Prozent. Im Juni 1992 lag der Frauenanteil an den Arbeitslosen bei 63,6 Prozent - bei einer Arbeitslosenrate von insgesamt ca. 14 Prozent - und starker regionaler Differenzierung: liegt der Frauenanteil an den Arbeitslosen in Sachsen beispielsweise bei 67 Prozent, so beträgt er in Berlin (nur) 54,5 Prozent; auch in Eberswalde ist er mit 59,2 Prozent vergleichsweise ausgewogen, während er in Altenburg mit 72 Prozent einen Spitzenwert erreicht. Das Ende des Tunnels ist nicht in Sicht!

So wie man in der Land- und Forstwirtschaft und im produzierenden Gewerbe einen massiven Rückgang der Beschäftigung erwartet hatte, so war man auch davon ausgegangen, daß es zu einer spürbaren Zunahme von Beschäftigten im Dienstleistungssektor kommen würde. Der Dienstleistungssektor - in der DDR stark unterentwickelt - erschien vielen als Hoffnungsträger und Chance für weibliche Erwerbsarbeit. Die tatsächlichen Entwicklungen sollen im folgenden anhand eines Fallbeispiels untersucht werden.

VI. Ein Fallbeispiel: Geschlechterverhältnisse im Bankgewerbe

In einer Anfang 1992 als Ost-West-Vergleich angelegten Fallstudie zum Bankgewerbe [28] wurde versucht, das »Zusammenwachsen« im Berliner Raum am Beispiel eines monetären Dienstleistungssektors näher zu beleuchten und die Besonderheiten von Frauenerwerbsarbeit und die Struktur des Geschlechterverhältnisses in diesem Sektor zu analysieren. Ich will hier einige Ergebnisse dieser Studie zur Diskussion stellen:[29] Was den Hoffnungsträger Dienstleistungssektor für die Entwicklung und Stabilisierung von weiblicher Erwerbsarbeit betrifft, stimmen die Daten eher skeptisch. Mittlerweile zeigen auch andere - repräsentative - Untersuchungen,[30] daß es im Dienstleistungssektor bisher nicht zu der erwarteten Beschäftigungsexpansion gekommen ist. Ganz im Gegenteil: Auch in diesem Bereich schrumpfen - wenn auch nicht drastisch - die Erwerbsquoten in den neuen Bundesländern, und zwar zuungunsten von Frauen. Im Handel, im Versicherungswesen, im Gastgewerbe, aber auch bei den »übrigen« Dienstleistungen steigen männliche Erwerbsquoten, während weibliche stagnieren oder sogar fallen. Andererseits machen die Ergebnisse der Fallstudie deutlich, daß Frauen leisen, aber zähen Widerstand leisten gegen eine Strukturpolitik, die sich an konservativen Familienmodellen orientiert, wenn ihnen auch oft ein wirklich geschärftes weibliches Kritikvermögen gegenüber männlichen Strukturen fehlt: Kommt auch an den Herd, wer sich wehrt? Oder wehren sich Frauen einfach nicht genug? In drei Punkten läßt sich zeigen, welche Mechanismen die Positionen von Frauen gefährden:

1. Der Verdrängungskampf im Bankgewerbe

Der Dienstleistungssektor, die monetären Bereiche eingeschlossen, ist in der Vergangenheit wesentlicher Träger der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen gewesen, und zwar im Osten wie im Westen. Mehr noch als in der alten BRD hatte sich in der ehemaligen DDR die Feminisierung dieses Sektors durchgesetzt und stabilisiert. Über das Ausbildungssystem und die planmäßige Rekrutierung von weiblichen Erwerbstätigen hatte sich Frauenerwerbsarbeit im Sparkassenbereich-Ost bis zur Selbstverständlichkeit verstetigt. Ca. 90 Prozent aller Mitarbeiter waren Frauen, und auch in den mittleren Leitungsebenen (Zweigstellenleiter beziehungsweise Vertreter) waren überwiegend Frauen tätig. In der Bundesrepublik hingegen belief sich der Frauenanteil im Sparkassenbereich auf ca. 60 Prozent. In Führungspositionen waren sie hier kaum vertreten.[31]

Diese Selbstverständlichkeit von DDR-Frauenerwerbsarbeit im monetären Dienstleistungsbereich beginnt auf vielfältige Weise brüchig zu werden: Männer drängen in die Führungspositionen und verdrängen Ost-Frauen aus der mittleren Leitungsebene, und West-Frauen konkurrieren mit Ost-Frauen, die »qua Herkunft« die schlechteren Karten haben für die qualifizierten und aufstiegsrelevanten Positionen im Bankgewerbe. Denn »Bankgeschäft« heißt, Zugriff auf die individuelle Bedürfnisstruktur der Konsumenten zu haben, und zwar auf der Basis gültiger westlicher Standards. Der sozialistische Wettbewerb hat Ost-Angestellte die Geheimnisse der Präsentation von Produkten bei verschärfter Konkurrenz nicht gelehrt, so daß ihnen heute die lebensweltliche Vertrautheit mit den Marktgesetzen fehlt; das alles ist auf Fachlehrgängen nur begrenzt vermittelbar. Vor diesem Hintergrund könnte schleichend und von niemandem eigentlich gewollt, Wirklichkeit werden, was ein Befragter folgendermaßen charakterisierte: »...Leiter ein Wessi, Vertreter ist ein Wessi, Gruppenleiter Wessi, Beratung Wessi, und die dummen Ossis dürfen den Service machen und die Kasse und die ganzen Drecksarbeiten... Im Prinzip, im Westteil, die haben die Qualifikation, die haben bloß keine Stellen.. . Die rücken jetzt natürlich alle hoch.«

Vor dem Hintergrund verschärfter nationaler und internationaler Konkurrenz im Finanzsektor beschleunigt sich der Rationalisierungsdruck in diesem Bereich. Schon jetzt ist eine neue Arbeitsteilung erkennbar und eine klare Scheidung in »Back-office-Bereiche« und attraktive Kundenberatung. Ost-Frauen scheinen den Bankenbereich »von unten« aufzufüllen. Sie besetzen jene Positionen, die schließlich auch rasch wieder wegzurationalisieren sind. Nur einige von ihnen werden eine Chance haben - die Dresdner Bank zeigt in ihren Anzeigen, wer das sein wird: Jung, dynamisch, attraktiv ist das Markenzeichen eines Unternehmens, das damit wirbt, daß 52 Prozent des Unternehmens in weiblicher Hand sind.

2. Das weibliche Dilemma: Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie

Ost-Frauen trugen zu DDR-Zeiten das Vereinbarkeitsdilemma vor dem Hintergrund staatlicher sozialpolitischer Regelungen und vermittels der Poren, also der freien Zeiträume, die ihnen ein wenig effizienter und kontrollierter Arbeitstag in der sozialistischen Planwirtschaft ließ: Das traditionelle Arrangement der Geschlechter blieb weitgehend unberührt. Väter waren durch die einseitig auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf (statt Elternschaft und Beruf) abzielende Sozialpolitik und durch die relative ökonomische Selbständigkeit der Frauen von familiären Verpflichtungen weitgehend entlastet.

Der Übergang zur Marktwirtschaft hat anscheinend Irritationen in dieser Selbstverständlichkeit von Tätigkeitszuschreibungen ausgelöst, zumindest in jenen familiären Konstellationen, wo der Job der Frau sicher(er) und materiell lukrativ(er) ist, wie z.B. im Bankenbereich: Viele befragte Frauen beschreiben, wie sie den enormen beruflichen Belastungen der Übergangszeit nur gerecht werden konnten, weil ihre Männer den Familienpart übernahmen. Überstunden, Einarbeitung in das neue System, Teilnahme an Lehrgängen waren nur möglich, weil traditionelle arbeitsteilige Familienmuster ein Stück weit verschoben wurden, wenigstens zeitweilig. Das ist auch ein wichtiger, strukturell bedingter Grund dafür, daß Ost-Frauen bisher an der vollen Arbeitszeit festhalten konnten und (noch) nicht zu Formen von Teilzeitregelungen übergehen mußten, mehr noch: daß Frauen von der Teilzeitarbeit vor der Wende in die Vollbeschäftigung nach der Wende übergegangen sind.

Ob aber dieses Aufweichen traditioneller Familienarrangements von Dauer und paradigmatischer Art ist, muß angesichts der gesellschaftspolitischen Orientierungen und Regelungen eher bezweifelt werden. Seit Beginn des Jahres 1992 gelten in der Bundesrepublik beispielsweise neue Regelungen für die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zugunsten von Kinderbetreuung: Für Geburten von 1992 an kann der Erziehungsurlaub drei Jahre und damit doppelt so lange wie bisher in Anspruch genommen werden. »Hinter diesen Maßnahmen steht das familienpolitische Leitbild, nach dem kleine Kinder vorwiegend von ihren Müttern betreut werden sollen. Faktisch bedingt das für die Mütter die weitgehende oder völlige Aufgabe der Erwerbstätigkeit und führt zu einer langjährigen >Familienphase<. Diese Regelungen für die Nichterwerbs-tätigkeit der Frauen sind auf die neuen Bundesländer übertragen worden... Dies trägt vermutlich dazu bei, daß sich die Lebensläufe einer großen Zahl von Frauen in Ostdeutschland dem westdeutschen Muster anpassen (müssen), ein Prozeß, der die bereits stattfindende Verdrängung der Frauen vom Arbeitsmarkt verstärkt.«[32]

Generelle Rückläufe in den Geburtenzahlen in den neuen Bundesländern, aber auch das partielle Aufweichen von traditionellen Zuständigkeitsarrangements in den Familien, was in den Interviews der Ost-Frauen zum Teil zur Sprache kam, sind Symptome eines leisen Widerstands derjenigen Frauen, denen Erwerbsarbeit und die damit gewonnene relative ökonomische Unabhängigkeit zur »Natur« geworden ist, eines Widerstands gegen eine an konservativen Leitbildern orientierte Familien- und Sozialpolitik, die sie in alte Muster zurückholen will. Und es ist ein Zeichen für die hohe berufliche Motivation der Ost-Frauen, die sich - zumindest in unserer Untersuchung - anscheinend auch auf familiäre Abfederung stützen kann.

3. Männer als Erwerbstätige im Bankgewerbe: Eine Folie der Aufwertung von Frauenerwerbstätigkeit

Die Tatsache, daß die Sparkasse-Ost ein Frauenbetrieb war, wird von den befragten Frauen nicht als Indikator für Gleichberechtigung interpretiert, sondern ist in ihren Augen eher ein Symbol für deren mangelnde Attraktivität, vor allem für die schlechte Bezahlung in diesem Bereich. Erst die Tatsache, daß das Feld jetzt auch für Männer interessant wird, sei die Voraussetzung, um von Gleichberechtigung zu reden. Insgesamt hat sich das Sozialprestige der Bankenberufe mit der Vereinigung positiv verändert, darauf sind die befragten Frauen stolz. Daß dieses Feld nun von Männern gefragt ist, wertet die eigene Arbeit auf: »Ich muß auch sagen, aufgrund dessen, daß wir jetzt Bankgeschäft betreiben hier, werden sich auch mehr Männer bewerben... Ich meine früher da hätte, glaube ich, einen Mann die Arbeit hier gelangweilt. Ehrlich, wäre auch wirklich nichts für einen Mann gewesen, muß ich mal sagen. Und jetzt ist es eben total anders.«

Ost-Frauen schätzen (West)-Männer als Kollegen und vor allem als Leiter, und zwar bisher ohne jeden Argwohn gegenüber den männlichen Karrieren. »Also wenn ich an früher denke, ... da waren ja die Leiter alles Frauen durch die Bank. Vielleicht deswegen, daß mal 'n bißchen neuer Wind hier reinweht, daß 'n Mann herkommt, ich weiß nicht. Es wird auch gar nicht mehr so viel getratscht und geklatscht, ... früher war das viel schlimmer ... ich glaub, wenn 'n Mann da ist, weht auch 'n bißchen 'n anderer Wind.« Manche werden geradezu euphorisch: »Aber ein Mann als Leiter, ich könnte nicht sagen warum, aber mir gefällt sowas auch!« Selbst Zweigstellenleiterinnen, die ihre Position an West-Männer abtreten mußten, haben ein ambivalentes und eher positives Verhältnis zu der strukturellen Asymmetrie. Sie zweifeln (noch) an der eigenen weiblichen Kompetenz und erfahren auch im Umgang mit den Kunden, daß Männer eher akzeptiert werden: »... die Kunden..., wenn sie mal nach dem Leiter verlangen, weil sie sich über irgendwas beschweren wollen, die werden ruhiger, wenn sie sehen, da kommt ein Mann. Wenn unsere Leiterin runtergehen würde, dann fangen sie an, unmöglich zu werden, frech zu werden, vorlaut zu werden. Aber wenn ein Mann die Treppe runterkommt, das ist ganz anders dann. Die werden gleich ruhiger und brüllen nicht so schnell los, als wenn eine Frau vor ihnen steht. Ob das Frauen sind bei den Kunden oder Männer, das ist gleich.«

Nur wenige der befragten Frauen scheinen zu ahnen, daß sie sich mit dem bewundernden Blick auf den (West-)Mann auch eine Rechtfertigung zurechtzimmern, die es ihnen erleichtert, sich mit Degradierungen abzufinden und/oder berufliche Verantwortung und Streß abzugeben. Die weiblichen Strategien pendeln zwischen gebremsten beruflichen Ansprüchen und häuslicher Anpassung, zwischen erwerbsbezogener Leistung und an emotionalen Gratifikationen orientierten Liebesdiensten für die Familie. Erwerbstätigkeit von Frauen in der DDR war Recht und Pflicht zugleich. Die zum Teil als Zwang erlebte Pflicht zur permanenten Doppelpräsenz von Frauen (Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft) könnte in Handlungsstrategien von Ost-Frauen umschlagen, die sich in einer tendenziellen Abkopplung von erwerbszentrierten Lebenskonzepten ausdrücken und mit einer stärkeren Familienorientierung verbunden sind. Das muß nicht zu einer generellen Abkehr von Berufsarbeit führen, sondern könnte sich in der Vermeidung von beruflichem Aufstieg, in verstärkter Teilzeitarbeit, in der Akzeptanz traditioneller Geschlechterhierarchien usw. äußern.

VII. Fazit

Das emanzipatorische Frauenbild, an dem Ost-Frauen sich momentan noch orientieren, wird sich rasch differenzieren. Sozialpolitische Regelungen und verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt werden nicht nur Polarisierungen zwischen Männern und Frauen im Kampf um knappe Arbeitsplätze begünstigen, sondern auch zu neuen sozialen Differenzierungen bei den Frauen führen. Neben denen, die mit allen Mitteln (bis hin zur Sterilisation)[33] um Chancen im Erwerbsleben kämpfen, wird es in den neuen Bundesländern zunehmend auch solche Frauen geben, die sich an dem Drei-Phasen-Familienmodell orientieren und für längere Zeit aus dem Berufsleben aussteigen wollen. Und es wird zunehmend Frauen geben, deren Gesicht durch weibliche Armut gezeichnet ist. Das janusköpfige, immer durch Beruf und Familie geprägte monolithische DDR-Frauenbild wird schnell an Konturen verlieren. Die gesamtgesellschaftlichen strukturellen Zwänge in der Bundesrepublik begünstigen eher eine Angleichung des Frauenbildes an traditionelle, polarisierende Muster als einen Schub in die andere Richtung.

Zwischen Arbeitsmarkt und Familie

Frauenarbeit in den alten Bundesländern

Eine Bilanz zur Entwicklung der Frauenarbeit in der Bundesrepublik fällt widersprüchlich aus: Einerseits sind heute so viele Frauen erwerbstätig wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte - andererseits ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen, gemessen am Niveau anderer hochentwickelter westlicher Länder, nur moderat gestiegen. Einerseits haben so viele Frauen wie nie zuvor eine qualifizierte Berufsausbildung, andererseits sind kaum Frauen in höher qualifizierten oder leitenden Tätigkeiten beschäftigt. Einerseits spielt Berufstätigkeit in der Lebensplanung junger Frauen eine herausgehobene Rolle, und nur noch eine Minderheit orientiert sich am Leitbild der Nur-Hausfrau, andererseits sind Erwerbsunterbrechungen bei der Geburt von Kindern nach wie vor die Regel und werden mit reduzierten Chancen im Erwerbsleben bezahlt. Auch die Institutionen der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die maßgeblichen Einfluß auf Erwerbssituation, finanzielle Absicherung von Erwerbstätigkeit und Familie, auf Wahlmöglichkeiten im Lebensverlauf haben, bleiben in ihren Normen, Zielstellungen und Funktionsmechanismen widersprüchlich - weder unterstützen sie eindeutig nur noch die Ernährerehe, noch sichern sie den »doppelten Lebensentwurf« der Frauen ausreichend ab.

Anhand der Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit seit Beginn der fünfziger Jahre soll diese widersprüchliche Situation im folgenden dargestellt werden. Bilanziert werden Daten und Untersuchungen zur Erwerbstätigkeit, zur Struktur der Frauenbeschäftigung, zur Stellung der Frauen im Beruf, zur Entwicklung der Arbeitszeiten und der Einkommen mit dem Ziel, sowohl die Veränderungen in der Situation der Frauen zu analysieren und Einflußfaktoren für diese Veränderungen zu ermitteln als auch die Kontinuitäten und »Beharrungstendenzen« deutlich zu machen. Die ökonomische Entwicklung der BRD stellt dabei einen wichtigen Bezugspunkt für die Entwicklung der Frauenarbeit sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in der Familie dar. Dabei sind die Zusammenhänge nicht eindeutig: Weder waren Frauen ausschließlich Reservearmee zum Ausgleich von Konjunkturschwankungen, noch waren sie die eindeutigen Verliererinnen bzw. Gewinnerinnen im Strukturwandel des westdeutschen Arbeitsmarktes. Die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt war und ist oft durch widersprüchliche soziale und politische Prozesse geprägt, die ihren Ausdruck auch in den institutionellen und politischen Regelungen im Bereich Familie, Soziales und Arbeitsmarkt finden. Am Beispiel einiger ausgewählter Politikfelder soll dies genauer beleuchtet werden. Im Schlußteil werden aktuelle Entwicklungen auf dem gesamtdeutschen Arbeitsmarkt und längerfristige Trends und Prognosen aufgegriffen, um für die Frage nach der zukünftigen Entwicklung einige Anhaltspunkte zu entwickeln.

I. Erwerbstätigkeit im Wandel

1. Erwerbsbeteiligung - Von der Ausnahme zur Regel

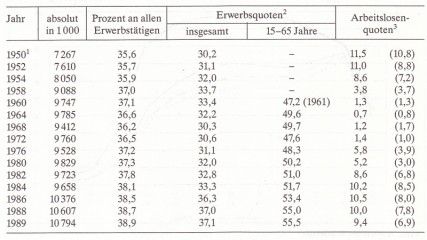

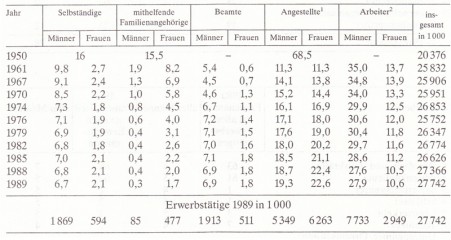

Untersucht man die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, so fällt eine Aufteilung in unterschiedliche Phasen ins Auge (vgl. Tabelle 1): Bis zur Währungsreform 1948 waren zunächst noch viele Frauen erwerbstätig, teils sogar auf Arbeitsplätzen, die noch während des Nationalsozialismus als für Frauen ungeeignet galten. Mit der Währungsreform, der Gründung der BRD und dem einsetzenden Strom von Männern, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrten bzw. aus den Ostgebieten in die BRD übersiedelten, wurden weibliche Beschäftigte systematisch aus bestimmten Berufsbereichen hinausgedrängt: So wurden z. B. aus der Nazi-Zeit stammende Beschäftigungsverbote für Frauen in den Bauberufen und im Landverkehr wieder in Kraft gesetzt, bei verheirateten Beamtinnen wurde auf die »Zölibatsklausel« zurückgegriffen, die eine Kündigung von Ehefrauen erlaubte, deren Ehemänner im öffentlichen Dienst beschäftigt waren.[1] Im Jahre 1950 waren noch 7,2 Mio. Frauen erwerbstätig, das entsprach einem Anteil an allen Erwerbstätigen von 35,6 Prozent. Zusätzlich waren 460000 Frauen als Arbeitslose registriert, was eine Arbeitslosenquote von 11,5 Prozent bedeutete. Schon in den folgenden Jahren nahm die Anzahl der erwerbstätigen Frauen jedoch kontinuierlich zu, die registrierte Arbeitslosigkeit ging zurück, und Mitte der sechziger Jahre war ein erster Höhepunkt erreicht: Über 9,7 Mio. Frauen waren nun erwerbstätig, sie stellten knapp 37 Prozent aller Erwerbstätigen, die Arbeitslosenquote lag unter einem Prozent.

Interessant sind in dieser Expansionsphase der bundesdeutschen Wirtschaft zwei widersprüchliche Entwicklungen: Man hatte die Frauen in den frühen fünfziger Jahren mittels massiver Verdrängung vom Arbeitsmarkt und intensiver Propagierung der Hausfrauenehe auf den Status der »Nicht-Erwerbstätigkeit« und der Kinderbetreuung eingestimmt, und nun drohte dieses Zurückdrängen in die Familie zu einer »kontrazyklischen« Bremse marktvermittelter Frauenarbeit zu werden.[2] In die Jahre des dringlichsten Arbeitskräftebedarfs der westdeutschen Wirtschaft fällt deswegen auch die Hochphase des »Babybooms«. Die Reaktion auf den Arbeitskräftemangel fiel entsprechend zwiespältig aus: Einerseits versuchte die Wirtschaft, ihren Bedarf über ausländische Arbeitskräfte zu decken, andererseits expandierte in den frühen sechziger Jahren die Teilzeitbeschäftigung von Frauen als eine Form der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit.

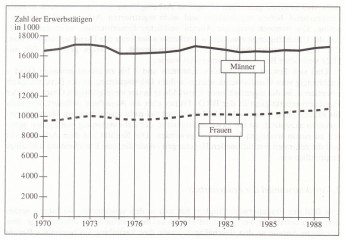

Im Prinzip standen dem Arbeitsmarkt nur verheiratete Frauen zur Verfügung, da die Erwerbsquoten lediger, verwitweter und geschiedener Frauen auch in den fünfziger Jahren hoch geblieben waren. Die eigentlich spektakuläre Veränderung im Erwerbsverhalten der Frauen liegt in dem seit Ende der fünfziger Jahre kontinuierlichen Anstieg der Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen. Dennoch war die Erwerbsintegration kein kontinuierlicher Prozeß: Schon im Vorfeld der Rezession 1967/68 ging die Anzahl der erwerbstätigen Frauen und ihr Anteil an den Erwerbstätigen wieder leicht zurück, um ab Beginn der siebziger Jahre wieder langsam anzusteigen. Dabei ist die Entwicklung seit 1976 durch zwei Faktoren gekennzeichnet: den Rückgang bzw. die Stagnation der Gesamtzahl der Erwerbstätigen, die Zunahme der registrierten Arbeitslosigkeit, die steigende Anzahl beschäftigter Frauen und, damit verbunden, einen steigenden Anteil der Frauen an allen Erwerbstätigen. Entsprechend erhöhten sich die Erwerbsquoten der Frauen seit Beginn der siebziger Jahre kontinuierlich und erreichten 1989 mit einem Wert von 37 Prozent für alle Frauen bzw. 55,5 Prozent für die Frauen zwischen 15 und 65 Jahren einen Höchststand.

Tabelle 1: Frauenerwerbstätigkeit 1950-1989

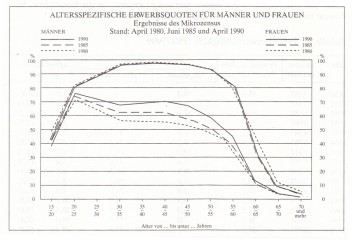

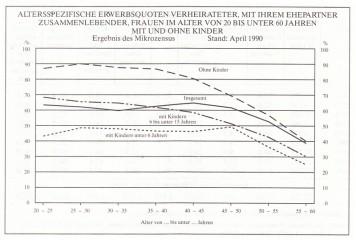

Diese Entwicklung schlägt sich auch im Bild der altersspezifischen Erwerbsquoten nieder: Galt für die BRD noch in den fünfziger Jahren das Schema einer hohen Erwerbsbeteiligung junger Frauen bis 25 und einer danach ständig abnehmenden Beteiligung, so verschob sich die altersspezifische Erwerbsquote nun in Richtung einer M-förmigen Kurve: Nach hoher Erwerbsteiligung in den jungen Jahren erfolgt zunächst ein Rückgang mit erneuter Erwerbstätigkeit der Frauen über 35 (vgl. Schaubilder 1 und 2). Hinter diesen Zahlen verbergen sich erhebliche Verschiebungen und Veränderungen im Erwerbsverhalten der Frauen bzw. unterschiedlicher Gruppen von Frauen: Die Erwerbsquoten der Verheirateten stiegen deutlich an, sie erhöhten sich seit Ende der fünfziger Jahre um über 10 Prozent. War früher die Heirat der ausschlaggebende Anlaß für die Erwerbsunterbrechung, so unterbrechen Frauen heute ihre Tätigkeit erst bei der Geburt von Kindern und kehren später verstärkt in den Arbeitsprozeß zurück, wobei die Unterbrechungszeiten kürzer geworden sind.[3] Am kürzesten sind sie bei Frauen mit hohem Ausbildungsabschluß und bei jenen mit niedrigem Haushaltseinkommen.

Schaubild 1: Erwerbsquoten in der Bundesrepublik

Kontinuierliche Erwerbstätigkeit ist dagegen bisher immer noch überwiegend bei männlichen Arbeitskräften und bei Frauen ohne Kinder zu finden. Von allen Müttern sind nur etwa 20 Prozent kontinuierlich erwerbstätig, dauerhaft Hausfrau sind allerdings nur noch ganz wenige.[4] Im Gegensatz zu den fünfziger und sechziger Jahren hat die Orientierung auf ein Hausfrauendasein an Bedeutung verloren, mehr Frauen als früher versuchen heute, Beruf und Familie im zeitlichen Nacheinander bzw. im zeitlichen Nebeneinander zu verbinden. Viele wechseln kurzfristig zwischen Erwerbstätigkeit und Nicht-Erwerbstätigkeit, und viele zwischen Vollzeit, Teilzeit und geringfügiger Arbeitszeit, zwischen Arbeitsplätzen mit ungünstigeren Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und solchen mit günstigeren Bedingungen. Ein entscheidender Unterschied zu den sechziger Jahren dürfte darin liegen, daß die Lebensorientierung junger Frauen heute nicht mehr durch die Frage »entweder Berufstätigkeit oder Familienarbeit« geprägt ist, sondern durch einen doppelten Lebensentwurf, der die herkömmliche Einseitigkeit der strikten Trennung von Erwerbs- und Familienarbeit in Frage stellt.[5] Es ist typisch für weibliche Erwerbsverläufe, daß sie instabil und diskontinuierlich sind, daß sie gekennzeichnet sind durch einen Wechsel zwischen den Sphären Familie und außerhäusliche Tätigkeit, daß Frauen nur partiell in den Arbeitsmarkt integriert sind.

Ob und unter welchen Bedingungen die Integration in die Erwerbstätigkeit gelingt, ist in hohem Maße vom Arbeitskräftebedarf der bundesdeutschen Wirtschaft abhängig. So waren- die Bedingungen zum Einstieg und/oder zur erfolgreichen Rückkehr in die Erwerbstätigkeit in den vergangenen zehn Jahren sicherlich davon beeinflußt, daß es einen generellen Mangel an Arbeitsplätzen gab, der sich auch in einer entsprechend hohen registrierten und nicht-registrierten Arbeitslosigkeit niederschlug.

Schaubild 2: Erwerbsquoten in der Bundesrepublik

Schaubild 3: Entwicklung der Erwerbstätigkeit 1970 bis 1989

Tabelle 2.1: Frauenbeschäftigung nach Wirtschaftsabteilungen (in Prozent)

Die dennoch steigende Anzahl weiblicher Erwerbstätiger weist darauf hin, daß die Beschäftigungsexpansion in bestimmten Sektoren des Dienstleistungssektors, d.h. der gesamtwirtschaftliche Tertiarisierungstrend, zu einem gewissen Teil mit Hilfe weiblicher Beschäftigter umgesetzt wurde.

Daß sich Frauen aller sozialen Schichten und - bis zu einem gewissen Grad -unabhängig vom Haushaltseinkommen in ihrer Lebensplanung an der Berufstätigkeit orientieren, ist die eigentlich neue Entwicklung in der vierzigjährigen Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in der BRD. Früher eher als Ausnahme definiert, allenfalls für Frauen ohne Kinder oder als Zuverdienst bei nicht ausreichendem Haushaltseinkommen akzeptiert, ist die Erwerbstätigkeit in der Lebensplanung von Frauen generell zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Die Realität auf dem Arbeitsmarkt und die zentralen institutionellen Regelungen engen die freie Entscheidung allerdings empfindlich ein.

2. Strukturwandel der Frauenarbeit

Das Bild der Frauenerwerbstätigkeit hat sich in den vergangenen 40 Jahren verändert: Dies betrifft die Verteilung der Frauen auf die einzelnen Wirtschaftszweige, ihre jeweiligen Anteile an den Beschäftigten sowie ihre Verteilung auf bestimmte Berufe und Tätigkeiten. In den Tabellen 2.1, 2.2 und 2.3 sind einige ausgewählte Entwicklungen dokumentiert.

Tabelle 2.2: Verteilung der Frauen über Wirtschaftsabteilungen (in Prozent)

Dabei ist zunächst auffällig, daß sich die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Erwerbstätigen (Tabelle 2.1) in einigen Wirtschaftsabteilungen kontinuierlich zugunsten von Frauen verschoben hat (z.B. im Handel, im Kredit-und Versicherungsgewerbe, bei den Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung oder im Sektor Energiewirtschaft und Bergbau). In anderen hat dagegen der Frauenanteil kontinuierlich abgenommen (Landwirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe und Bau Wirtschaft) oder ist - wie bei den Sonstigen Dienstleistungen - mit einigen Schwankungen gleich geblieben.

Diese Zahlen vermitteln einen Eindruck von den gravierenden Umschichtungen der Beschäftigung, die in den Wirtschaftszweigen der BRD stattgefunden haben: Nach einer industriezentrierten Wiederaufbauphase setzte schon Anfang der sechziger Jahre eine relative Stagnation der Industriebeschäftigung ein, die in den siebziger und achtziger Jahren zu einem Beschäftigungsabbau führte; gleichzeitig begann die Ausweitung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor.[6] Rückläufige Beschäftigtenzahlen für Männer wie Frauen hatten die Landwirtschaft und das Verarbeitende Gewerbe inklusive Bauwirtschaft, Zunahmen dagegen die Sonstigen Dienstleistungen, die Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie die Kreditinstitute und das Versicherungsgewerbe zu verzeichnen. In den Schaubildern sind diese Entwicklungen ihrer Dynamik nach geordnet dargestellt (vgl. Schaubilder 4 bis 7). Dabei zeigt sich, daß nicht nur Frauen von der Umschichtung der Beschäftigung in Richtung Dienstleistungsarbeit profitieren konnten.

Schaubilder 4 + 5

Schaubilder 6+7

Auch für Männer stellen die privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektoren einen Bereich wachsender Beschäftigung dar. Zwar ist es richtig, daß 1989 über 70 Prozent aller erwerbstätigen Frauen in den Zweigen Handel, Verkehr/Nachrichten, Kreditinstitute/Versicherungen, Sonstige Dienstleistungen und Gebietskörperschaften/Sozialversicherungen (vgl. Tabelle 2.2) und nur 45 Prozent der erwerbstätigen Männer dort beschäftigt waren, aber auch bei den Männern zeigt sich eine Umschichtung der Beschäftigung vom primären und sekundären Sektor hin zum tertiären.

Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat die Tertiarisierung der bundesdeutschen Wirtschaft zwar deutlich zugenommen, sie ist aber im internationalen Vergleich noch relativ schwach ausgeprägt. Dies kann nicht nur damit erklärt werden, daß ein Teil der Dienstleistungsaktivitäten in der BRD (statistisch und organisatorisch) Teil des Verarbeitenden Gewerbes geblieben ist, während er in anderen Ländern ausgegliedert und dem Wirtschaftszweig Dienstleistungen zugeordnet wurde. Eine genauere Analyse zeigt, daß dieser Sektor in der BRD auch deswegen nicht so stark expandierte, weil viele Dienstleistungen nach wie vor unentgeltlich von Frauen im privaten Haushalt erbracht werden. In anderen Ländern dagegen stellen sowohl öffentliche Einrichtungen (z.B. Kleinkinderbetreuung, Ganztagsschule mit Hausaufgabenbetreuung, Altenpflege) als auch die Privatwirtschaft (z.B. Gaststätten, Wäschereien) einen großen Teil jener Leistungen zur Verfügung, die in der BRD von den nur partiell in die Erwerbstätigkeit integrierten Frauen miterledigt werden.[7] Ein im internationalen Vergleich eher moderater Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistungsbeschäftigung und eine relativ niedrige Frauenerwerbsquote hängen somit zusammen und beeinflussen sich gegenseitig: Der Ausbau insbesondere personenbezogener Dienstleistungen entlastet Frauen von einem Teil ihrer Reproduktionsarbeit und eröffnet ihnen gleichzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die Ausdehnung des qualifikatorisch und arbeitszeitlich sehr heterogenen Dienstleistungssektors hat jedoch auch in der BRD die Integration von Frauen in das Erwerbssystem begünstigt. Dies schlägt sich auch in der Berufsstruktur der Frauen und Männer nieder (vgl. Tabelle 2.3). Der weitaus häufigste Frauenberuf, Bürofach- und -hilfskraft, umfaßt ein breites Spektrum an Tätigkeiten; es reicht von der Schreibkraft, der angelernten Bürogehilfin mit einfachem Aufgabenbereich bis zur Büroleiterin, die auch Vorgesetztenfunktionen wahrnimmt. Auch der zweithäufigste Frauenberuf, Warenkaufleute, ist breit gefächert: Groß- und Einzelhandelskaufleute, Verkäuferinnen, Handelsvertreterinnen. Im Gegensatz zum dritthäufigsten Frauenberuf, den sonstigen Gesundheitsberufen, sind die beiden erstgenannten auch für Männer inzwischen quantitativ relevanter geworden, ohne allerdings einen so herausragenden Anteil wie bei den Frauen zu erreichen.

Während wir als Gesamttendenz feststellen können, daß Frauen überwiegend in Dienstleistungsberufen beschäftigt sind, die im Laufe der Jahre zum Teil weiter feminisiert wurden, zeigt die Liste der Männer- und Frauenberufe auch eine vertikale und eine starke horizontale Segregation der Beschäftigung (Männer und Frauen sind nur in wenigen Berufsbereichen zu gleichen Anteilen beschäftigt). Die mit längerer Berufsausbildung und höherem beruflichen Status versehenen Dienstleistungsberufe, wie Rech-nungs- und Datenverarbeitungskaufleute, Bank- und Versicherungskaufleute, Unternehmer, Organisatoren und Wirtschaftsprüfer, sind allenfalls gemischt-geschlechtliche Berufe, in denen die Ausweitung der Beschäftigung nicht mit einer deutlichen Erhöhung des Frauenanteils einherging.

Tabelle 2.3: Die 15 häufigsten Frauen- und Männerberufe

(in Prozent)

Tabelle 2.3: Die 15 häufigsten Frauen und Männerberufe (In Prozent)

Eindeutige Männerberufe sind alle gewerblich-technischen Berufe, viele akademische Berufe (mit Ausnahme der Lehrerinnen) sowie einfache Tätigkeiten wie Sicherheitswahrer, Kraftfahrer und Hilfsarbeiter geblieben.

Die verstärkte Beschäftigung der Frauen in Dienstleistungsberufen hat die Arbeitsmarktintegration der Frauen beschleunigt, zugleich jedoch auch die Grenzen dieses Integrationsprozesses verdeutl icht. Genauere Analysen der betrieblichen Positionen von Männern und Frauen zeigen, daß es zu neuen geschlechtstypischen Zuschneidungen von Tätigkeiten gekommen ist, so daß gleich qualifizierte Frauen weitaus häufiger in den geringerwertigen, den spezifisch belastenden und geringer entlohnten Tätigkeiten arbeiten, die zudem mit geringeren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten verbunden sind.[8]

Stellten Frauen zu Beginn der sechziger Jahre noch über 8 Prozent aller Erwerbstätigen, die als mithelfende Familienangehörige in die außerhäusliche Erwerbsarbeit integriert waren (vgl. Tabelle 3), so kann man feststellen, daß diese »Berufsstellung« heute nahezu keine Rolle mehr spielt. Interessant ist allerdings auch, daß heute die kleine Gruppe mithelfender Frauen in absoluten Zahlen fast genausoviele Personen umfaßt wie die Gruppe der Beamtinnen.

Tabelle 3: Erwerbstätige nach Stellung im Beruf

(in Prozent aller Erwerbstätigen)

Die Anzahl der Beamten, die sich in ihrem beruflichen Status von anderen Berufsgruppen durch ein hohes Maß an sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung unterscheiden, ist in den letzten Jahrzehnten beträchtlich angestiegen. Allerdings hat sich dieser Zuwachs nicht gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilt. Die bis Anfang der fünfziger Jahre praktizierte massive Diskriminierung von Frauen im Beamtendienst [9] hat sich subtiler fortgesetzt: Von einem niedrigen Ausgangsniveau expandierte die Anzahl der Beamtinnen zwischen 1966 und 1989 nur um 36 Prozent, die der Beamten um immerhin 40 Prozent. Angesichts des eingangs beschriebenen Strukturwandels verwundert es nicht, daß der Anteil weiblicher Arbeiter über die Jahre kontinuierlich sinkt, während der Anteil weiblicher Angestellter an allen Erwerbstätigen kontinuierlich zunimmt.

3. Arbeitszeitmuster und Entlohnung

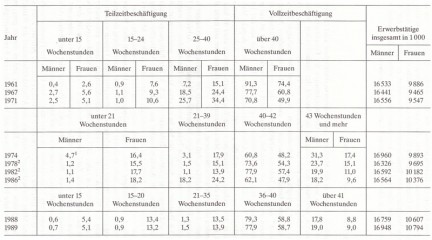

Weitere Veränderungen in der Struktur der Frauenerwerbstätigkeit sind für die vergangenen 40 Jahre zu konstatieren: Die Arbeitszeitmuster der Frauenarbeit haben sich verschoben. Ob man den Rückgang der Anzahl der mithelfenden weiblichen Familienangehörigen und die gleichzeitige Zunahme der Teilzeitbeschäftigung, insbesondere mit sehr geringfügigen Arbeitszeiten, im Verlauf der sechziger Jahre als Übergang von einer familienintegrierten zu einer familienangepaßten Arbeitszeit charakterisiert [10] oder die Teilzeitbeschäftigten als die »neuen« mithelfenden Familienangehörigen ansieht,[11] sei zunächst dahingestellt - bemerkenswert ist auf jeden Fall die Entwicklung der Arbeitszeitmuster (vgl. Tabelle 4). Allein aus der immer wieder erfolgten Neudefinition der Arbeitszeitvolumina unter dem Aspekt Vollzeitoder Teilzeitbeschäftigung läßt sich die generelle Verkürzung der Arbeitszeiten ablesen: Galten in den sechziger Jahren noch alle Wochenarbeitszeiten über 40 Stunden als Vollzeit, so definiert die amtliche Statistik heute alle Arbeitszeiten mit mehr als 36 Wochenstunden als Vollzeitbeschäftigung.

Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, daß es insbesondere im Verlauf der sechziger Jahre zu einer starken Expansion kurzzeitiger Teilzeitbeschäftigung kam: Arbeiteten 1961 nur 2,6 Prozent aller erwerbstätigen Frauen unter 15 Wochenstunden, so waren es 1967 schon 5,6 Prozent; ein Anteil, der bis heute etwa konstant geblieben ist. Auch im mittleren und oberen Bereich der Teilzeitarbeit, d.h. in Beschäftigungsverhältnissen mit 15 bis 24 bzw. 20 Wochenstunden und nahe an die Vollzeitbeschäftigung heran, ist der prozentuale Anstieg in den sechziger Jahren am größten. Männer blieben stets eine verschwindende Minderheit unter den Teilzeitbeschäftigten, was sich auch im Verlauf der achtziger Jahre, trotz umfangreicher Diskussion über Wertewandel und Erwerbsverhalten, nicht geändert hat.[13] Doch trotz Ausdehnung der Teilzeitbeschäftigung arbeitete immer eine Mehrheit der erwerbstätigen Frauen vollzeit. (Da die Anpassung der Statistik an die Arbeitszeitveränderungen immer zeitversetzt erfolgte, trifft dies auch für die Jahre 1971 und 1986 zu.) Die Verschiebung der Arbeitszeitvolumina hat, obwohl die Zahl der erwerbstätigen Frauen gestiegen ist, den Anteil der Frauen am Arbeitsvolumen (in der marktvermittelten Arbeit) insgesamt nur geringfügig anwachsen lassen: Wurden 1960 etwa 33 Prozent aller entlohnten Arbeitsstunden von Frauen geleistet, so waren es 1988 etwa 36 Prozent.[13]

Die Diskussion um Teilzeitarbeit als einer möglichen Form der Frauenerwerbstätigkeit wurde in der BRD zu zwei Zeitpunkten besonders intensiv geführt: Zum einen zu Beginn und Mitte der sechziger Jahre, als der Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft und die Familienpolitik miteinander in Kollision gerieten und es darum ging, möglichst auch verheiratete Frauen und Frauen mit Kindern für eine Erwerbstätigkeit zu gewinnen, und erneut Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre, als bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit die Gewerkschaften eine generelle Arbeitszeitverkürzung als Strategie zu deren Bekämpfung propagierten.

Tabelle 4: Erwerbstätige nach Wochenarbeitszeiten in Prozent der Erwerbstätigen des jeweiligen Geschlechts

In der ersten Phase ging es darum, bisher nicht erwerbstätige Frauen bzw. Frauen, die nicht mehr voll erwerbstätig sein wollten, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei entsprach es einem weitgehenden gesellschaftlichen Konsens, daß Teilzeitarbeit bei gegebener Rollendefinition der Ehefrau und Mutter erlaubt, »bei all den Anforderungen der Familie doch noch ihre Fähigkeiten in der Berufswelt einzusetzen«.[14] Die Ausweitung der Teilzeitarbeit erschien als ein gelungener Kompromiß zwischen Familienpolitik und Arbeitsmarkterfordernissen, insbesondere nachdem die Haushaltseinkommen der Mittelschichten Mitte der sechziger Jahre so hoch lagen, daß ein »Zuverdienst« ausreichte.[15] Während sich die Gewerkschaften gegenüber dem Phänomen Teilzeitarbeit zunächst abwartend verhielten, sie allenfalls als »Zuverdienst« anderweitig versorgter Frauen betrachteten und auch keine Schritte unternahmen, diese Form der Arbeitsverhältnisse in Tarifverträgen zu regeln oder sie gar der Vollzeitbeschäftigung gleichzustellen, wuchs ihr Widerstand gegen Teilzeitarbeit in den siebziger Jahren.

Als deutlich wurde, daß Teilzeitarbeit über die Mobilisierung nichterwerbstätiger Frauen hinaus zunehmend einen speziellen Platz in unternehmerischen Strategien der Arbeitsintensivierung, -rationalisierung und Lohnkostensenkung hat, wurden Versuche gestartet, den Anteil der Teilzeitbeschäftigten zu begrenzen. Zudem befürchteten die Gewerkschaften, daß teilzeitarbeitende Frauen nicht nur nicht für gewerkschaftliche Aktivitäten zu gewinnen seien, sondern darüber hinaus eine Differenzierung der Arbeitszeiten dem einheitlichen Eintreten für generelle Arbeitszeitverkürzung abträglich sein könnte. Sie unternahmen deswegen bis Mitte der achtziger Jahre wenig, um Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung in Fragen von Entlohnung, innerbetrieblicher Stellung, Teilhabe an Sozialleistungen usw. gleichzustellen.