»Arbeite mit, plane mit, regiere mit«

Zur politischen Partizipation von Frauen in der DDR

I. Einführung

Im Dezember 1989 machten sich Frauen in der DDR den Slogan zu eigen: »Ohne Frauen ist kein Staat zu machen« und forderten - als Initiativgruppe oder durch den neu gegründeten Unabhängigen Frauenverband -, am politischen Umbau beteiligt zu sein. Sie hatten ihren bisherigen Ausschluß aus den Prozessen der Willensbildung und Entscheidungsfindung als Element ihrer Diskriminierung und als Ursache der (staatlichen) Ignoranz gegenüber Themen und Anliegen erkannt, die ihnen auf den Nägeln brannten. In der folgenden Zeit nutzten engagierte Frauen und Männer das Ende der autoritär-bürokratischen Politik, indem sie an der Verbesserung und Reform vorhandener rechtlicher Regelungen und sozialer Einrichtungen arbeiteten und den Ausbau der Demokratisierung forderten.

Ihr Ausschluß von dem politischen Gestaltungsprozeß in der DDR führte bei den Frauen zu der Erkenntnis des eklatanten Widerspruchs zu den staatlicherseits proklamierten Ansprüchen; denn die Gleichberechtigung der Geschlechter war in der DDR Verfassungsgrundsatz und Staatsauftrag, und Frauen waren in den vierzig Jahren DDR dauernd Thema in der Politik. Welchen Anteil hatten Frauen am politischen Prozeß in der DDR, inwieweit waren sie einbezogen und wie gestaltete sich ihr Ausschluß? Im folgenden Beitrag soll diesen Fragen rückblickend nachgegangen werden.

Partizipation im Sinne selbstbestimmter Aktivitäten mit dem Ziel, »Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen«,[1] war im politischen System der DDR nicht vorgesehen. Beteiligung von einzelnen oder Gruppen an allgemeinen Angelegenheiten fand in der DDR nur im Rahmen des Demokratischen Zentralismus statt. Demokratischer Zentralismus beschreibt das Organisationsund Leitungsprinzip, nach dem vor allem die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) und der Staat, aber auch die Blockparteien (CDU, LDPD, NDPD, DBD) und die »gesellschaftlichen Organisationen« (FDGB, FDJ, Kulturbund, Demokratischer Frauenbund usw.) aufgebaut waren und Entscheidungen trafen. Darunter wurde eine hierarchische Ordnung der Entscheidungsfindung und -durchsetzung verstanden, an der die verschiedenen Ebenen im Rahmen zugewiesener Kompetenzen und unter Anerkennung der führenden Rolle der kommunistischen Partei teilnahmen. Dabei ging es nicht um Willensbildung von unten nach oben, das Ziel war vielmehr, die »einheitliche Leitung« der gesellschaftlichen Prozesse durchzusetzen und dabei politische Opposition oder die Entstehung von politischem Pluralismus auszuschließen.[2] Die Bestimmung des Artikels 2 der Verfassung (1968/74): »Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt« ordnete sich dieser Maxime zentraler Leitung ein. Innerhalb des Demokratischen Zentralismus gewährte der sozialistische Staat »Mitbestimmung« und »Mitwirkung« unter der in Verfassungsrang gehobenen Agitationsparole der späten fünfziger Jahre: »Arbeite mit, plane mit, regiere mit« (Art. 21). Dieses Verständnis von Mitbestimmung bezieht sich auf die Interpretation der Staatsparteien sowjetischen Typs - wie der SED -, daß bei Abschaffung kapitalistischer Besitz- und Produktionsverhältnisse die Einheitlichkeit der in der Gesellschaft vertretenen Interessen im Grundsatz gegeben sei, weshalb Gewaltenteilung durch Gewalteneinheit ersetzt werden müsse und die Mitwirkung an dem einheitlichen Anliegen »Entwicklung der sozialistischen Ordnung« allen möglich und auch zur Pflicht geworden sei.

Daß Partizipation daher im offiziellen Verständnis nur in einer Weise stattfinden konnte, die diesem Staatsziel dienlich war, wirkte sich auch im Hinblick auf die Rolle der »Frauen« und die »Gleichberechtigung« der Geschlechter aus. Die Deformationen des Partizipations- wie des Gleichberechtigungsverständnisses waren ursächlich für die staatliche Sicht auf Frauenpolitik und Frauen; auf sie soll in Kapitel II eingegangen werden. Anschließend wird die konkrete Teilhabe der Frauen an der Politik im Verlauf der DDR-Entwicklung dargestellt (Kapitel III). Wir stoßen dabei auf den Sachverhalt, daß bisher über »politics, über den politischen Prozeß in den sozialistischen Ländern - vor allem von Prozessen innerhalb der politischen Institutionen... vergleichsweise wenig« bekannt war;[3] ein Forschungsdesiderat, dessen Bearbeitung nach Öffnung der Grenzen und Archive gegenwärtig beginnt. Auch wenn im Rahmen dieses Beitrags offen bleibt, in welchen Aushandlungsprozessen welche Konzeptuali-sierungen und Entscheidungen beschlossen wurden und wer wofür und in welchem Maß politische Verantwortung trug, können doch der Stellenwert des Frauenthemas und von Frauen in der Politik, die quantitative Teilhabe von Frauen am politischen Prozeß sowie die institutionelle Verankerung von Frauenpolitik beschrieben werden (Kapitel III). Teilhabe im Sinne einer relativen Selbstvertretung von Frauen ist in spezifischen, außerhalb der staatlichen Entscheidungsverfahren angesiedelten Gremien nachweisbar: den betrieblichen Frauenausschüssen und dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (Kapitel IV). Als politischer Protest, Reaktion auf ungelöste Probleme der DDR-Industriegesellschaft und als praktische Kritik an der staatlichen Vergesellschaftung entstand schließlich mit den sozialen und politischen Alternativgruppen der achtziger Jahre eine neue Frauenbewegung in der DDR (Kapitel V). Ihre Existenz spielte eine wichtige Rolle dabei, daß nach dem Zusammenbruch der alten Herrschaft an vielen Orten Frauen mit Forderungen und Engagement in die Öffentlichkeit traten und Gestaltungsansprüche durchsetzen konnten. Einige Aspekte der Partizipation von Frauen während des Zusammenbruchs der DDR, der »Wende« und der Vorphase der Vereinigungspolitik werden abschließend in Thesenform thematisiert.

II »Wir machen Staat - und er macht uns«[4]:

Zum partizipatorischen Dilemma des realsozialistischen

Gleichberechtigungsanspruches

Der realsozialistische Staat sicherte seinen Bürgerinnen weitreichende Gleichberechi-tung und Förderung zu. Nach der Anordnung der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) zur Lohngleichheit bei gleicher Arbeit fixierte schon die erste DDR-Verfassung von 1949 einen umfassenden Gleichberechtigungsanspruch: »Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben« (Art. 7). Die »sozialistische Verfassung« von 1968 deklarierte »die gleiche Rechtsstellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens« und sicherte den Frauen ausdrücklich eine gezielte Förderung zu: »Die Förderung der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, ist eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe« (Art. 20 Abs. 2). Dies entsprach dem weltanschaulich-programmatischen Anspruch aus der Tradition der Arbeiterbewegung, die Frauen aus der persönlichen Abhängigkeit von den Männern und dem Angewiesensein auf die Ehe als Versorgungsinstitut mittels rechtlicher Gleichheit und ökonomischer Unabhängigkeit durch eigenes Einkommen zu befreien. Die Überzeugung, Gleichberechtigung der Frauen habe deren Erwerbs teilnähme zur Bedingung, verband sich mit jener, daß ohne die außerhäusliche Tätigkeit der Frauen der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht zu bewerkstelligen sei. In dem Maß, wie die weibliche Arbeitskraft zugleich volkswirtschaftlich unverzichtbar wurde, konnte die Berufstätigkeit selber als Teilhabe am staatlichen Prozeß definiert werden: »Indem nämlich die Arbeiterinnen um ökonomische Erfolge in der Produktion ringen, würden sie zugleich ihren sozialistischen Staat stärken, der allein ihre wirkliche Gleichberechtigung garantieren könne. Durch ihre Berufstätigkeit leisteten also die Frauen ihren spezifischen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus, zur inneren und äußeren Konsolidierung der DDR und sicherten mit dem Staatssystem zugleich ihre Emanzipation.«[5]

Doch der theoretisch umfassende Gleichberechtigungsanspruch des realsozialistischen Staates wurde in bezug auf die Teilhabe von Frauen an politischen und staatlichen WiUensbildungs- und Entscheidungsprozessen kaum realisiert. Die Frage nach den Ursachen führt zu zwei sich überlagernden Herrschaftsmerkmalen im politischen System der DDR:

- Für Frauen wie Männer waren die Möglichkeiten der Partizipation und individuellen Beteiligung auf die Verfahrensregelungen »sozialistischer Demokratie« im Rahmen des Demokratischen Zentralismus beschränkt. Während einerseits der sozialistische Staat die Bedingungen sozialer Sicherheit und formaler Gleichberechtigung gewährleistete - und dafür Gegenleistungen in Form der verfassungsrechtlich verankerten Bürgerpflichten forderte -, blieb die Konzeption des politischen Prozesses seit der Umgestaltung in eine demokratisch-zentralistisch verfaßte »Volksdemokratie« am Ende der vierziger Jahre weitgehend abgeschottet gegen Ansprüche auf Beteiligung an der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung. Weder die Herrschaftsfunktion des Partei-Staates noch die Erörterung politischer Probleme und konkreter Entscheidungen wurden in der DDR zum Gegenstand öffentlicher oder institutionenöffentlicher Diskussion. Die marxistischleninistische Staats-Partei gebrauchte zur Legitimierung ihres monopolistischen Führungsanspruchs eine »Immunisierungsstrategie, die das >Wesen< dieser Gesellschaft der Bewertung durch empirische Analyse entzieht und einzig durch ihr unterstellte historische Entwicklungschancen definiert«[6]

- Das in der DDR praktizierte Verständnis von Frauenpolitik war ungeeignet, dem traditionellen Ausschluß der Frauen entgegenzuwirken, da es selbst Teil einer patriarchalischen politischen Kultur war. In der DDR spielte zwar die (im Kontext der aktuellen Frauenförderungsdiskussion fortschrittliche) Verknüpfung von juristischer Gleichberechtigung und realer Förderung von Frauen vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren als Anspruch auch in den siebziger und achtziger Jahren weiterhin eine Rolle. Aber abgesehen von der Frage, inwieweit Förderungsansprüche realisiert worden sind, zeigte die Frauengleichstellungs- und Förderungspolitik ihre herrschaftlichen Züge vor allem darin, daß die Ziele der Gleichberechtigung und der Förderung überwiegend administrativ und weitgehend unabhängig von den Interessenlagen der Frauen festgelegt worden waren und das Handeln von Frauen der Realisierung dieser Ziele zu dienen hatte. Die Formulierung »Wir machen Staat - und er macht uns« drückt diese Unterordnung des Partizipationsanspruchs unter partei-staatlich vorgegebene Ziele ebenso aus wie den Erziehungsanspruch des Staates gegenüber »seinen« Bürgerinnen und Bürgern.

Die Verkürzung des Gleichberechtigungspostulats und des Partizipationsanspruchs bedingten sich wechselweise. Im Rahmen der staatlich »kalkulierten Emanzipation«[7] wurde erwartet, daß der Anspruch auf Gleichberechtigung nur in einer Weise erhoben werde, in der sich der paternalistische Staat, der Gleichberechtigung gewährleistet, der Forderung nach gleichberechtigter Teilnahme nicht zu öffnen brauchte. Gleichberechtigung mußte im Rahmen »kontrollierter Emanzipation« bleiben, die einen Bestandteil bürokratischer Herrschaft im Realsozialismus bildet. Ihre Strukturelemente - der Patriarchalismus von Werten und Verhaltensmustern der politischen Kultur und der Paternalismus im Entscheidungssystem und den Vermittlungsformen der Politik - »behindern... die volle Emanzipation von Männern und Frauen als Staatsbürgerin und Partnerin«[8] und zementieren den Ausschluß von Frauen aus der Politik.

Der undemokratische, autoritär-bürokratische Charakter der SED-Gleichberechtigungskonzeption hat ermöglicht, daß die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen zum Instrument staatlicher Frauenpolitik verkommen konnte. In ihrem Namen wurden die qualifizierte Berufstätigkeit der Frauen und ihre gesellschaftspolitische Absicherung erreicht, gleichzeitig aber auch die Auseinandersetzung um Ziele und Strategien von Emanzipation und ein »modernisierender« Streit über eine neue Kultur des Geschlechterverhältnisses unterbunden. Der Prozeß des Politischen selbst blieb der Debatte entzogen mit dem Ergebnis, daß der sozialgeschichtlich tradierte Ausschluß von Frauen aus der politischen Macht konserviert und Politik gesellschaftlicher Kontrolle nicht ausgesetzt wurde.

III. »Wo Macht ist, sind keine Frauen.«[9]

Frauenpolitik und Frauen in der Politik

Bei einer ersten Betrachtung des Verhältnisses von Frauen und Politik in der DDR finden wir uns einerseits auf jene Politikfelder verwiesen, die offiziell als Frauenpolitik deklariert wurden, und begegnen andererseits fast ausschließlich männlichen Politikern. Um einen geschichtlichen Interpretationshintergrund für die Entwicklung von Partizipationschancen für Frauen zu gewinnen, möchte ich zunächst grob wesentliche Phasen der Frauenpolitik in der DDR skizzieren und zeigen, wie Partizipationschancen von Frauen von dem Ineinanderwirken von Herrschaftsmustern und der jeweiligen Behandlung der »Frauenfrage« abhingen. Die Präsenz von Frauen auf den verbliebenen hierarchischen Ebenen politischer Machtausübung und ihr Anteil an der staatlichen Frauenpolitik bilden den Abschluß dieses Kapitels.

1. Zur Entwicklung von Partizipationschancen[10]

von Frauen in der DDR-Geschichte

Die politische Geschichte der Frauen in der DDR wurde üblicherweise als Geschichte der Frauenpolitik, der Familienpolitik, der Frauenarbeitspolitik geschrieben. Dabei lassen sich in groben Zügen folgende Phasen unterscheiden[11]:

- Im ersten Nachkriegsjahrzehnt stand die Einbeziehung der Frauen als Arbeitskräfte im Vordergrund. Dafür wurden die rechtlichen und sozialen Grundlagen (1950: »Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« sowie »Gesetz der Arbeit«) geschaffen. Gleichberechtigung war eine politische und weltanschauliche Kampfparole.

- Bis Ende der sechziger Jahre wurde diese Frauenpolitik verstärkt als Qualifizierungsoffensive fortgeführt, rechtliche Grundregelungen wurden ausgebaut (1961 neues Gesetzbuch der Arbeit mit erweitertem Mutterschutz; 1965 Familiengesetzbuch - Gleichstellung der Frau in Ehe und Familie; Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem), die soziale Infrastruktur zur Kinderbetreuung wurde ausgebaut.[12] Ein hoher Frauenanteil war inzwischen dauerhaft erwerbstätig, das Qualifikationsniveau war deutlich gestiegen.

- In der »Ära Honecker« (seit 1971) folgte die Sozialpolitik dem Prinzip der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die »Frauenfrage als soziale Frage« wurde für gelöst erklärt [13] mit der Konsequenz, daß sie politisch entideologisiert und in Sozialpolitik aufgelöst wurde, die angesichts sinkender Geburtenraten mit Bevölkerungspolitik einherging: Auf der Grundlage der erreichten hohen Erwerbsquote von Frauen und der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern erfolgte eine arbeits- und sozialpolitische Entlastung der Mütter.

Für den Aufbau der »Volksdemokratie« war es in den Nachkriegsjahren von entscheidender Bedeutung, die Frauen in die Anstrengungen zum Aufbau der sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einzubeziehen. Daher gingen Anstrengungen, Frauen politisch zu agitieren und sie für eine dauerhafte Beteiligung am Arbeitsleben zu gewinnen, einher mit dem »gesellschaftliche(n) Bemühen..., Voraussetzungen für eine wirkliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu schaffen«.[14] Die Einschätzung, daß in »den fünfziger und selbst in den sechziger Jahren... einer großen Anzahl von Frauen ihre Emanzipation als ein Teil des sozialistischen Aufbaus (erschien)«,[15] dürfte in dieser Zeitphase für viele zugetroffen haben. Während unter der SMAD-Vorgabe »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« die Anzahl erwerbstätiger Frauen allmählich wuchs, wurde nicht nur von Seiten engagierter Frauen, sondern auch von der SED die Förderung verantwortlicher Mitarbeit von Frauen in gesellschaftlichen und politischen Fragen und entsprechenden Gremien gefordert und gefördert, um sie durch praktische Integration auch weltanschaulich für die »sozialistische Arbeitermacht« zu gewinnen.

Im Zuge der stalinistischen Umstrukturierung der SED zwischen 1948 und 1952 [16] ging der Anteil der Frauen in Partei- und Staatsfunktionen zurück. In dieser Zeit - bis Mitte der fünfziger Jahre - wurde der neue deutsche Staat in weitgehender Übereinstimmung mit dem sowjetischen Modell aufgebaut. 1949 wurde Frauenarbeit zur »Aufgabe der gesamten Partei« erklärt; die bisher als Ressorts arbeitenden Frauenabteilungen bei den Kreisvorständen wurden aufgelöst, und an ihrer Stelle wurde in den Abteilungen der Parteileitungen eine Art Frauenbeauftragte eingeführt - eine Genossin, die für die Berücksichtigung der Frauenfragen zuständig war. Sowohl die Frauenförderung in der Partei wie die Thematisierung politischer Frauen-Fragen war jedoch abhängig von der Gesamtlinie und dem generellen Interesse der Partei daran: Dieses verlor sich gegenüber der Konzentration auf Fragen der Frauenerwerbstätigkeit: »Seit 1952 verebbte die zuvor so intensiv geführte Diskussion über ihre umfassende Mitarbeit völlig.«[17]

Die Verpflichtung zu einer Mindestvertretung von Frauen in Parteivorständen und Sekretariaten der SED, die im ersten Statut von 1946 vorgesehen war, wurde 1950 wieder gestrichen. Seitdem enthielten die SED-Statuten keine Quotierungsregelungen mehr. Diese galten als ein Hindernis für die stalinisierte demokratisch-zentralistische Kaderpolitik und als sozialdemokratisches Relikt, denn die Bestimmungen zur Mindestvertretung von Frauen entstammten der sozialdemokratischen Tradition.[18] »Mit ihrem Abrücken von den Sonderbestimmungen für die weiblichen Mitglieder entsprach die SED letztlich der kommunistischen Auffassung, die Frauen seien umfassend und gleichermaßen wie die Männer in die Parteiorganisation zu integrieren.«[19] Hinsichtlich des Resultats konstatierte Gabriele Gast: »Die weiblichen Mitglieder haben sich zu Beginn der fünfziger Jahre ... zum >Fußvolk der SED< entwickelt, und sie sind es bis heute geblieben.«[20]

In der Phase bis zum Mauerbau 1961 entstanden neue Produktionsverhältnisse und eine eigene Sozialstruktur, auf deren Grundlage in den sechziger Jahren das industriegesellschaftliche Profil der DDR entstehen sollte.[21] Während bis in die Mitte der sechziger Jahre die rechtlichen und infrastrukturellen Bedingungen der Frauenberufstätigkeit weiter ausgebaut wurden und die Förderung weiblicher Berufsqualifizierung mit durchaus auch männerkritischen Sichtweisen [22] vorangetrieben wurde, erfolgte parallel die vollständige politische Eingliederung der Vertretungsorgane in den Einheits- und Führungsanspruch der Partei und in den durch sie »angeleiteten« Staatsapparat. Der erste Sekretär der SED und (seit 1960) Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht verkörperte die charakteristische Gleichzeitigkeit von engagierter Frauenberuf sförderung und politischem Autoritarismus und Disziplinierung. Auch im Feld der sozialistischen Frauenpolitik zeigt sich das Entwicklungsideal und Herrschaftsmuster der »Wissenschaftlich-technischen Revolution«: der Glaube, daß sich gesellschaftlicher Fortschritt im Zeitalter der technologischen Revolution aus der Verbindung von technokratischer Effizienz und »sozialistischer Menschengemeinschaft« (Ulbricht) de facto autoritär, aber in der Konzeption apolitisch ergebe, als »außerpolitische Koordination individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher Interessen«.[23] Als sich das Scheitern der wirtschaftlichen Steuerungsexperimente Ende der sechziger Jahre abzeichnete, verstummten auch die aufmüpfigen Entwicklungsdebatten.

Unter der neuen Parteiführung Erich Honeckers ging das Versprechen sozialen Ausgleichs einher mit der Absage an die Wachstumseuphorie (keine weiteren »außerplanmäßigen Wunder«, so Honecker) und der schärfer betonten Führungsrolle der Partei, die, so das neue Parteiprogramm von 1976, ständig ausgebaut werden müsse. Um zugleich die »Öffnung« und Popularisierung der Partei zur Arbeiterklasse zu belegen, korrigierte die SED ihr Sozialprofil, indem sie den Anteil der Arbeiter und auch der Frauen an der Mitgliedschaft erhöhte: Der Frauenanteil konnte von 24 Prozent (1964) bis 1986 auf 35,5 Prozent gesteigert werden. Aber an der Machtverteilung in der SED änderte sich dadurch nichts.[24]

Die forcierte industriegesellschaftliche Entwicklung der sechziger Jahre, die mit der Einführung neuer Technologien, der Expansion der Frauenerwerbstätigkeit und vor allem dem Bildungsboom unter Frauen auch in der Bundesrepublik stattgefunden hatte, prägte die Lebenssituationen von Frauen in ambivalenter Weise; dies wurde in beiden Teilen Deutschlands politisch völlig unterschiedlich thematisiert. Für die Frauen (Mütter) in der DDR blieb das Heraustreten aus dem Haus Erfolg und Belastung zugleich.[25] Deshalb wurden Honeckers sozialpolitische Entlastungsangebote von einem großen Teil der erwerbstätigen Frauen als Erleichterung aufgenommen.[26] Für die Generation von Frauen, die in jener Zeit ihre Kinder bekam, dürfte tatsächlich dieses neue soziale Arrangement als gesellschaftlich integrierender und die politische Entmündigung legitimierender Konsens erlebt worden sein. Dagegen blieben die - zudem inopportun gewordenen - Stimmen jener, die in der neuen Sozialpolitik die Festschreibung der klassischen Frauenrolle sahen, sehr leise. Im Westen Deutschlands entstand demgegenüber in dieser Zeit eine neue Frauenbewegung, die die traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter und die »ab jetzt unauslöschbar sichtbar«[27] gewordene Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu kritisieren und das Verständnis weiblicher Emanzipation neu zu überdenken begann. Der von ihr propagierte Feminismus, der gegenüber Prämissen der herrschaftlichen Sozialintegration der DDR kontraproduktiv war, wurde von der SED als kleinbürgerliche Abweichung diffamiert,[28] während in der hauseigenen Sozial- und Frauenpolitik der siebziger Jahre der »mangelnden Bereitschaft vieler Männer, ihre familiale Rolle zu überdenken, ... nie mit einer Konsequenz begegnet (wurde), die dem auf die Frauen ausgeübten ideologischen Druck vergleichbar (gewesen) wäre«.[29] In der Folgezeit entwik-kelte sich die DDR zur »flexibleren sozialistischem Leistungs- und Konsumgesellschaft«,[30] in der durch die »Frauenfrage« weder eine grundsätzliche noch eine arbeitspolitische Kritik begründet werden konnte. Auf die Frauen läßt sich beziehen, was Sigrid Meuschel (1992) über die Schwierigkeiten der Intellektuellen in dieser Übergangsperiode schreibt: »Wo zuvor die Utopie hatte glauben machen können, der unvollkommene gegebene Zustand sei lediglich ein Übergangsphänomen, verkehrte sich nun der Sinn für Utopie in unangebrachte Nörgelei, galt nun das Benennen jedweder Abweichung der Realität von ihrem real-sozialistischen Modell als >utopisch< im Sinne >antisozialistischer< Kritik.«[31]

Honeckers »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« konnte als Konzeption eines neuen »Gesellschaftsvertrags« interpretiert werden, in dem das Angebot sozialpolitischer Entlastung und Versorgung gekoppelt war mit einer Verstärkung der ideologischen Mobilisierung, während politische Mündigkeit weiterhin verweigert blieb. Die Partei- und Staatsmacht nahm in gewissem Maße die Bemühungen der Einflußnahme in jenen Bereichen zurück, in denen diese sich als erfolglos erwiesen oder ihr nicht gefährlich zu werden schienen.[32] So wurde der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) verstärkt zur Agitation für die neue Sozialpolitik herangezogen, während die nun für die gesamte Jugend zuständige FDJ für ihre Aktivitäten teilweise freiere Hand erhielt. Vor allem für die Entwicklung der späten siebziger und der achtziger Jahre wurde bedeutsam, daß sich das Verhältnis zwischen Partei, Staat und Kirche entspannte - eine Voraussetzung dafür, daß sich schließlich unter dem Dach der Kirche alternative Diskurse entfalten und Themen aufgenommen werden konnten, die vor allem von der Generation der »Kinder der DDR« getragen wurden; jenen also, die nur die Realität der Industriegesellschaft DDR kannten, sich mit den in ihr entstandenen Konflikten auseinandersetzten, dafür aber in der staatlich strukturierten »Öffentlichkeit« kein Forum fanden.

In den achtziger Jahren wurde gegenüber dem Staats- und Verwaltungsapparat immer wieder gefordert, Anregungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger verstärkt aufzugreifen. Staats- und Rechtswissenschaftler diskutierten über einen erforderlichen Ausbau der »sozialistischen Demokratie«, freilich ohne vom Parteiprimat und den Prinzipien des Demokratischen Zentralismus Abstand zu nehmen.[33] Staatlich-institutionelle Veränderungen blieben aber peripher: So wurde in den achtziger Jahren zwar das Lehrbuch zum »sozialistischen Verwaltungsrecht« überarbeitet,[34] aber erst 1988/89 die Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen eingeführt.[35] 1985 wurde das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen verabschiedet (in ihnen war der Frauenanteil besonders hoch), um die Mobilisierung in den unteren Integrationsinstitutionen zu verbessern, ohne daß diese aber erweiterte Kompetenzen oder einen erweiterten Etat erhalten hätten.

Für die Situation von Frauen war die offizielle Tabuisierung alltagsweltlicher Konflikterfahrungen in der Arbeitswelt wie im Privaten belastend. Zugleich wurde der Widerspruch zwischen dem Versprechen von individueller Emanzipation und der zunehmenden sozialen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern für viele unübersehbar.[36] Daß das politische System den Innovationsbedarf innerhalb seines Herrschaftsbereichs nicht aufnehmen, und auf die Trägerinnen und Träger neuer Themen und Anfragen weitgehend nur repressiv, ohne Partizipationsangebote reagieren konnte, war eine wesentliche Ursache seines Zusammenbruchs.

2. Frauen in den Machthierarchien

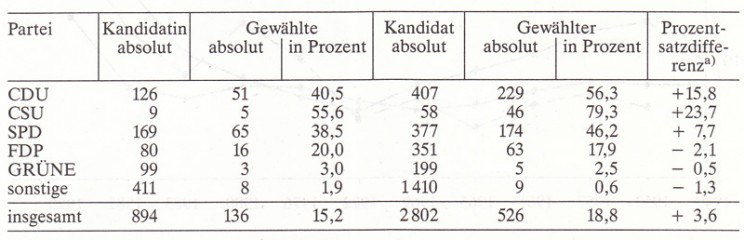

Die Präsenz von Frauen in der Machthierarchie der DDR insgesamt - d.h. nicht nur innerhalb der SED oder des Staatsapparats, sondern in gesellschaftlichen Organisationen, Volksvertretungen, Hochschulen und Wirtschaft - läßt sich in dem Leitsatz zusammenfassen: »Je höher, desto weniger Einfluß«. Wir können davon ausgehen, daß »die von der SED geforderte gleichberechtigte Teilnahme der Frauen am öffentlichen Leben besonders groß ist in jenen gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen und Gremien, die primär einen repräsentativen Charakter haben oder lediglich eine beratende Funktion ausüben. Die umfangreiche Einbeziehung von Frauen in die Volksvertretungen der DDR ist überdies ideologisch motiviert, da sie wegen deren verfassungsrechtlichen Primats als Beweis weiblicher Mitbestimmung in der Politik gilt. In den politischen Entscheidungsorganen und -funktionen von Partei und Staat, in denen ein hoher weiblicher Anteil wirksame Gleichberechtigung bedeuten könnte, sind die Frauen hingegen weder ihrem Mitgliederanteil in den Parteien -namentlich der SED - noch ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entsprechend vertreten.«[37] Gerd Meyer [38] stellt diese Präsenz in den Machthierarchien in einer Pyramide aus vier Stufen dar:

- Auf der Ebene der Grundqualifikationen in Bildung, Beruf und öffentlichem Leben war die Verteilung paritätisch. Das heißt: So wie der Frauenanteil an Bildungsabschlüssen und Erwerbsbeteiligung bei rund 50 Prozent lag, waren Frauen auch etwa zur Hälfte an den »politisch weniger qualifizierten« Mitgliedschaften in den großen Massenorganisationen (FDGB und FDJ) und an ehrenamtlichen Funktionen (Leitungsfunktionen im FDGB auf der Ebene Betriebsgewerkschaftsleitungs-Vorsitzende und Vorstandsmitglieder auf Kreis-, Bezirks- und zentraler Ebene; ehrenamtliche Arbeit in Elternaktiven, Schiedskommissionen, Schöffengerichten) beteiligt.[39] Zwar bestanden deutliche geschlechtsspezifische Verteilungsproportionen nach Wirtschaftsbereichen, Tätigkeit, Berufsgruppe und damit zusammenhängend nach dem Einkommen, aber insgesamt galt, daß diese »zweifellos eindrucksvollen Erfolge der DDR-Frauenpolitik... den anderen deutschen Staat im Vergleich mit allen anderen modernen Industriegesellschaften eine Spitzenposition im Bemühen um eine bessere Repräsentanz von Frauen in Politik und Wirtschaft einnehmen (lassen)«.[40] Diese Parität der Grundqualifikationen, die »Chancengleichheit« für den Aufstieg in der (beruflichen und politischen) Hierarchie anzeigen könnte, bildete allerdings nur den »Sockel«, auf dem »die Pyramide der Männer an der Macht«[41] sich erhob: Auch wenn Frauen beruflich aufstiegen, wurden sie bei der Rekrutierung in die höheren Positionen der Machtelite nicht entsprechend berücksichtigt; auch in Bereichen, in denen Frauen überrepräsentiert waren, blieben sie, »je höher die Leitungsebene, desto deutlicher unterrepräsentiert«.[42]

- In der Stufe der »Basisaktivitäten und mittleren Leitungsfunktionen« leisteten Frauen eine »qualifizierte Mitarbeit« mit einem Anteil von 25 bis 40 Prozent.[43] Dies betraf Positionen, »deren Emüußchancen und tatsächliche Teilhabe an der Macht... wegen des oft sehr eingeschränkten Gewichts der hier genannten Organisationseinheiten im politischen Entscheidungsprozeß sehr begrenzt (gewesen) sein dürften«.[44] Neben den beruflichen Positionen der Hochschulkader (Frauenanteil ca. ein Drittel), der Leitungsfunktionen in der Wirtschaft (Frauenanteil 15 bis 20 Prozent) und der Schulleiter wurden hierzu gezählt die Volksvertretungen (kommunale, Kreis-/Bezirkstage und auch die Volkskammer), Bürgermeister, Leitungsgremien von Nationaler Front, FDGB, FDJ sowie »politisch höher qualifizierte« Aktivitäten: nämlich Parteimitgliedschaften und Leitungspositionen in deren Grundorganisationen, Kreis-und Bezirksleitungen.[45] Zur Charakterisierung der allgemeinen Situation sollen die Volksvertretungen herangezogen werden: Dort wuchs der Frauenanteil - was gerade auf kommunaler Ebene nicht geringgeschätzt werden sollte, zumal diese Volksvertretungen »für die operative Umsetzung von Politik in der Administration... sicher eine beachtliche Bedeutung« hatten.[46] Im Machtgefüge insgesamt hatten die Volksvertretungen aber kaum Gewicht; ihre Spitzengremien waren außerdem überproportional männlich und die einzelnen Politikfelder traditional geschlechtstypisch besetzt.[47]

- In den höheren Leitungsfunktionen der Wirtschaft sowie von Politik und Verwaltung, den politisch und administrativ wichtigen Machthierarchien der DDR, bildeten Frauen die »kleine Minderheit« (fünf bis 20 Prozent). Die geschlechtsspezifische Felderzuweisung zeigte sich darin, daß Frauen vor allem in solchen Leitungsorganen vertreten waren, die politisch eher weniger Einfluß und stärker repräsentativen Charakter hatten.[48] Zu den höheren Leitungsfunktionen wurden die staatlichen Gremien Staatsrat (repräsentative Funktionen, Frauenanteil ein Fünftel, aber nicht auf den hauptamtlichen Positionen Vorsitz und Stellvertreter), Räte der Bezirke (20 Prozent Frauen), Bezirksvorsitzende von Nationaler Front, FDGB und FDJ und die Sekretäre der zentralen Führungsorgane dieser Organisationen (fünf bis 20 Prozent Frauen) gezählt sowie die SED-Gremien Zentralkomitee (ZK), Sekretäre der Kreis- und Bezirksleitungen und hauptamtliche Sekretäre der Grundorganisationen.Im formellen Führungsgremium der Staats-Partei SED, dem ZK, stieg der Frauenanteil seit 1950 nie über 15 Prozent; diese Frauen, die überwiegend nicht staatliche oder wirtschaftliche, sondern Parteifunktionen innehatten, stellten wiederum einen relativ hohen Anteil unter den »Ideologen« und Organisationsspezialisten der Partei.[49]

- An der Spitze der Hierarchie, in zentralen Führungsgremien bzw. Spitzenpositionen von Partei und Staat [50] waren Frauen, wenn überhaupt, nur vereinzelt vertreten. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Bilanz, daß »Frauen... seit Bestehen der DDR - trotz einer wachsenden Kaderreserve qualifizierter Frauen - von den Schlüsselpositionen der Macht ausgeschlossen« waren, so daß umgekehrt »etwas zynisch ... formuliert (werden kann): Je weniger Frauen in einem politisch-administrativen Führungsorgan der DDR vertreten sind, desto einflußreicher ist es im politischen System.«[51] Für die SED hat sich bestätigt, daß weder im Politbüro, dem eigentlichen Entscheidungszentrum, je eine Frau stimmberechtigtes Vollmitglied war,[52] »noch in den leitenden Funktionen des zentralen Parteiapparates, wo die vorbereitenden Ar beiten erfolgen und die Kontrolle der Parteibeschlüsse organisiert wird, eine effektive Mitwirkung und Mitbestimmung von Frauen erkennbar (war). Im Zentrum der parteipolitischen Macht bleiben die Männer unter sich.«[53] Im Politbüro, dem wichtigsten politischen Entscheidungsorgan, waren lediglich zwei Frauen »Kandidat« (in der DDR-Sprache immer männlich) ohne Stimmrecht: Margarete Müller (seit 1963),[54] die ohne hauptamtliche politische Funktion und ohne Machtrückhalt blieb, und Inge(-burg) Lange (seit 1973),[55] deren formal herausragende Machtposition als ZK-Sekretär auf das Ressort »Frauenfragen« beschränkt war. Auch in den staatlichen Spitzengremien fand sich kaum eine Frau: dem Ministerrat gehörte allein Margot Honecker an.[56] Unter den Vorsitzenden der Räte der Bezirke befand sich eine Frau (in Cottbus); im Präsidium der Volkskammer war eine Frau Mitglied, und außer der Vorsitzenden der DFD-Fraktion war keine Frau Vorsitzende eines Ausschusses oder einer Fraktion.

Zur Beantwortung der Frage nach dem Anteil von Frauen an Konzipierung und Durchführung staatlicher Politik wäre die Erforschung der politischen Biographien jener Frauen ein wesentlicher Beitrag, die in den beiden oberen Hierarchiestufen und damit in der Spitze des demokratisch-zentralistischen Politikprozesses vertreten waren; dies gilt insbesondere für Inge Lange.[57] Neben der generellen Frage nach der Einflußnahme in der Politik wie auch nach Gründen für den Ausschluß und die Unterrepräsentanz58 von Frauen ist bemerkenswert, daß auf der Ebene höherer Verantwortungsfunktionen - Repräsentanz von Frauen als »kleine Minderheit« - Parteigremien eingerichtet waren, die für das Feld Frauenpolitik zuständig und durch Frauen besetzt waren. Es kann davon ausgegangen werden, daß Vorgaben und Umsetzung von Frauenpolitik von diesen Gremien wesentlich konzipiert wurden:[59]

- Die Arbeitsgruppe Frauen bzw. die Frauenabteilung beim Zentralkomitee der SED (mit den ihr nachgeordneten Frauenkommissionen bei Bezirks- und Kreisparteileitungen) war für die Frauenpolitik der Partei verantwortlich, indem sie die entsprechenden Kommissionen der Bezirksleitungen »anleitete«, die Umsetzung von Parteibeschlüssen kontrollierte sowie für die Genossinnen im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) zuständig war. Von diesem Gremium dürften auch Vorschläge und Entwürfe zur Frauenpolitik vorgelegt worden sein. Die Leiterinnen dieser Arbeitsgruppe - seit 1961 Inge Lange - waren stets gleichzeitig Mitglied bzw. (nicht stimmberechtigte) Kandidatin des ZK, was den Stellenwert verdeutlicht, den die Partei diesem Bereich zumaß.

- Daneben existierte seit 1962 eine entsprechende Einrichtung beim faktischen Machtzentrum der Parteileitung, die Frauenkommission beim Politbüro (ebenfalls unter dem Vorsitz von Inge Lange), der neben hauptamtlichen Mitgliedern auch Vertreterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Staatsapparat und Massenorganisationen angehörten. Sie unterstützte die Arbeit der ZK-Abteilung und sicherte diese ab.[60]

- Seit 1964 erhielten die Parteigremien wissenschaftliche Zuarbeit vom Wissenschaftlichen Beirat »Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft« beim Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin/DDR; diese unterstand seit 1981 dem Vorsitz von Professor Herta Kuhrig, die davor bereits als »Sekretär« und dann als Leiterin dieses Beirates tätig war.[61]

Die speziellen Organe für Frauenpolitik innerhalb der Staatspartei SED verweisen auf das eingangs beschriebene Dilemma im sozialistischen Gleichberechtigungsverständnis: Speziell konstituierte, innerhierarchisch relativ hoch angesiedelte Gremien wurden durch Frauen besetzt und waren für die Konzipierung von Frauenpolitik zuständig, aber sie vermochten weder den Bedeutungsverlust der politischen Förderung von Frauen zu verhindern noch den weiblichen Anteil und Einfluß zu erhöhen. Dies hat seine Ursache darin, daß diese Frauengremien nicht zum Zweck der Interessenvertretung etabliert waren, sondern zum Zweck der Konzipierung und Realisierung von Frauenpolitik im Verständnis »der Partei«: Die teilnehmenden Frauen, die ihrerseits ihre Position im Rahmen der parteistaatlichen kaderpolitischen Auswahlverfahren erhalten hatten, verstanden Frauenpolitik als eine Mobilisierungs- und Agitationspolitik, in der die Frauen den gesamtgesellschaftlichen Intentionen der Partei einzuordnen waren. Gabriele Gast charakterisierte die Gremien folgendermaßen: Sie »koordinieren... die Frauenarbeit der Partei, die die gesamte weibliche Bevölkerung betrifft und deshalb von weitreichender gesellschaftspolitischer Bedeutung ist. Die Gremien sind also weniger dafür zuständig, den Status der Genossinnen innerhalb der Partei zu verbessern, sondern sie sollen die Massen der parteilosen Frauen erfassen und für die Politik der SED, für den Sozialismus, für die aktive berufliche und politische Mitarbeit in der sozialistischen Gesellschaftsordnung gewinnen und mobilisieren.«[62]

IV. Interessenvertretung von Frauen unter Bedingungen der DDR

1. Betriebliche Frauenausschüsse und Frauenförderungspläne

Frauenausschüsse existierten in der DDR-Geschichte zweimal: In der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden »antifaschistische Frauenausschüsse«, die öffentliche Aufgaben von der Trümmerbeseitigung bis zur Flüchtlingsversorgung organisierten und auch politisch-agitatorisch aktiv wurden; sie wurden 1947 aufgelöst und ihre Ressourcen in den DFD übergeleitet (vgl. Kapitel IV. 2). Zu Beginn der fünfziger Jahre entstanden Frauenausschüsse in den Betrieben, die 1965 zu Kommissionen der Betriebsgewerkschaftsleitungen (BGL), also zu Elementen der betrieblichen FDGB-Arbeit wurden. Diese betrieblichen Frauenausschüsse, die zwischen 1952 und 1965 als eigenständige Vertretungsorgane von Frauen in Betrieben und vielfach auch in Verwaltungen und im Handel bestanden, wurden in der Forschung der DDR vor allem als Instrument der SED-Frauenpolitik thematisiert. Daß sich ihre Bedeutung darin nicht erschöpfte, zeigen die nach der Alltags- und Erfahrungsgeschichte der in den Ausschüssen aktiven Frauen fragenden Studien ud Interviews von Petra Clemens.[63] Herrschaftssoziologisch betrachtet handelt es sich bei diesen Ausschüssen um eine kalkulierte Delegation von Macht durch die prinzipiell auf Einheitlichkeit und alleinige Kontrolle dieser Macht bedachte Staatspartei. Das Spannungsverhältnis zwischen gemeinsamen und besonderen Interessen, Instrument-Charakter und Widerspenstigkeit macht die Betriebsfrauenausschüsse zu einem Sonderfall der Partizipation von Frauen in der DDR der fünfziger und sechziger Jahre.

Als das Politbüro mit seinem Beschluß vom 8. Januar 1952 dazu aufforderte, in den Industriebetrieben ehrenamtliche Frauenausschüsse zu bilden, stieß dies auf großes Interesse von seiten der Frauen, die in starkem Maße auf Erwerbstätigkeit angewiesen waren, aber zum einen unzulängliche soziale Voraussetzungen bewältigen mußten und zum anderen in Betrieben und Verwaltungen auf Widerstände und tradierte Vorurteile seitens der Männer stießen. Im Streit um die Durchsetzung der Erwerbsarbeit von Frauen und ihrer auf Dauer angelegten, qualifizierten Berufstätigkeit trafen sich die Interessen der lohnarbeitenden Frauen und des den industriellen Aufbau forcierenden Staates. Unter dem Schutz des 1950 verabschiedeten »Gesetzes über Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« und unter der Bedingung des staatlichen Ausbaus der Grundlagen- und Schwerindustrie nahm die Anzahl der Frauen in traditionellen Männerberufen stark zu. In dieser Situation bildeten die Frauenausschüsse, die der Betriebsparteileitung zugeordnet waren und von dieser als Chance für die Agitation unter Frauen betrachtet wurden, eine Anlaufstelle für die zahlreichen Probleme der Frauen und deren demokratische Interessenvertretung. Sie galten als »Maßnahme zur praktischen Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen auf betrieblicher Ebene«.[64] Von parteistaatlicher Seite wurde zugleich auf ihre Wirksamkeit als Instanz zur politisch-ideologischen Erziehung der Frauen zu »Miterbauerinnen des Sozialismus«[65] gehofft; im Zuge der verstärkten Blockbindung der DDR ab 1955 wurde den Ausschüssen die Funktion, parteilose Frauen weltanschaulich zu agitieren, auch als Auftrag erteilt.[66]

Mit der Einrichtung der Frauenausschüsse übertrug die Staatspartei den Kampf um die Verbesserung der Bedingungen für ihre Berufstätigkeit an die Frauen selber. Sie nutzte deren Motivation und praktische Energie, um gegen männliche Widerstände aus der Handwerker- und Facharbeitertradition wie der deutschen Arbeiterbewegung anzugehen, die durch eine politische und weltanschauliche Neuinterpretation allein nicht zu brechen waren. Dabei zielte die Intention der SED darauf, die Interessen der Frauen gegen die Betriebsgewerkschaftsorganisationen (BGO) zu unterstützen und diese zur Umsetzung der staatlichen Frauenarbeitspolitik zu veranlassen. So erklärte Ulbricht rückblickend (1962), die Frauenausschüsse seien 1952 eingerichtet worden, weil »uns damals am meisten die Gewerkschaftsfunktionäre geärgert haben, die einfach nicht auf die Kritik der Frauen reagierten«. Um die Betriebsgewerkschaftsleitung dazu zu bringen, »sollen die Frauen gemeinsam den notwendigen Druck auf die Männer ausüben«.[67] Die betrieblichen Frauenausschüsse kümmerten sich darüber hinaus um alle Belange der Frauen in den Betrieben und Abteilungen, genossen dabei offenbar großes Vertrauen der überwiegend politisch unorganisierten Frauen und machten die Frauenkommissionen der Gewerkschaft, die im FDGB-Statut vorgesehen waren, in vielem überflüssig. Obwohl sie nur auf betrieblicher Ebene tätig sein sollten, griffen sie Themen wie die regionale soziale Infrastruktur, Lohngerechtigkeit und Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung auf. Sie nutzten ihre organisatorische Zuordnung zur Parteileitung, um die betriebliche und gegebenenfalls bezirkliche Parteiorganisation gegen BGL, Betriebsleitungen oder auch regionale Planungsinstanzen für ihre Anliegen zu gewinnen. In dieser Arbeit erwarben sich diese Frauen einen Teil des Stolzes ihrer Generation68: die Erfahrungen eines lebensgeschichtlich neuen Selbstbewußtseins und den Erwerb der Fähigkeit zur Interessenartikulation in eigener Sache. »Auf der untersten Stufe beruflicher und politischer Hierarchie eingesetzt, entdeckten (diese Frauen), daß sie für sich und andere Frauen sprechen und handeln konnten. Daß sie unter den vorgefundenen Strukturen auf minimalste Organisations- und Artikulationsmöglichkeiten begrenzt, daß sie auf >die Partei< als Macht- und Autoritätsverhältnis fixiert und angewiesen waren, daß Fraueninteressen nie gesamtgesellschaftlich zur Geltung gebracht werden konnten, blieb - nicht zuletzt wegen der gesellschaftlichen Strukturen - außerhalb ihrer Wahrnehmung.«[69]

Nachdem 1961 der (1959 begonnene) Siebenjahrplan abgebrochen und der Versuch begonnen wurde, mit neuen Formen der wirtschaftlichen Planung und Steuerung die Produktion zu effektivieren (Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung - NÖSPL), wurden die Bemühungen zur beruflichen Qualifizierung von Frauen verstärkt, aber zugleich die Frauenausschüsse der Organisationslogik des Staates mittels strikt einheitlicher politischer Leitung untergeordnet. Per Politbürobeschluß vom 15. Dezember 1964 wurden sie den Betriebsgewerkschaftsleitungen als Kommissionen eingegliedert. Die Gründe für dieses »Ende eines Experiments« - die offenbar nicht vorrangig von dessen Erfolg abhingen - dürften mehrschichtig sein (und wären im einzelnen erst noch zu erforschen): Zum einen wurde dadurch der schwelende Kompetenzstreit zwischen FDGB-Basisorganisationen und Frauenausschüssen beendet, der im Lauf der Jahre häufig angesprochen worden war. 1962 hatte Ulbricht betont, die Aufgabe der Frauenausschüsse sei, die »politische, ideologische und fachliche« Förderung der Frauen durchzusetzen, »aber nicht alles selbst (zu) tun, sondern die Gewerkschaftsleitungen (zu) zwingen, die Interessen der Arbeiterinnen richtig und systematisch zu vertreten. (...) Es darf also nicht so sein, wie das jetzt oft vorkommt, daß Ihr den Gewerkschaftsfunktionären die Arbeit abnehmt.«[70] Zum anderen hatte offenbar die Strategie, über die relativ unabhängigen, unbürokratisch und mit parteilich nicht gebundenen Frauen arbeitenden Ausschüsse die Bindung der Frauen an die Partei und ihre Weltanschauung zu verbessern, nicht den gewünschten Erfolg. Dies mag besonders wichtig gewesen sein, waren doch diese Einrichtungen als Elemente eines deutschen Sonderwegs innerhalb des sowjetsozialistischen Lagers unter Kritik geraten.[71] Dabei wird eine Rolle gespielt haben, daß »in den Frauenausschüssen auch feministische Züge und Tendenzen vermutet (wurden), von denen man befürchtete, daß sie die politische und klassenmäßige Einheit der Arbeiterklasse verbauen könnten«.[72]

Als Frauenkommissionen der untersten Organisationseinheit des FDGB waren die Ausschüsse nun in die Funktions- und Kompetenzhierarchie der gewerkschaftlichen Massenorganisation eingebunden. Die BGL, zuständig für die optimale Realisierung der staatlich vorgegebenen Wirtschaftspläne auf betrieblicher Ebene, unterhielt diverse Kommissionen als Organe zur Zuarbeit, die die Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle des Arbeitsplanes unterstützen sollten. Sie hatten damit zugleich »Mobilisierungs- und Integrationseffekt«[73] und im Rahmen der sozialistischen Demokratie »Möglichkeiten der Mitwirkung... an der Leitung und Planung« als »ein im wesentlichen mittelbares, >derivatives< Recht. In seinem Zentrum steht die Suche nach optimaler Ausführung und Ausfüllung vorgegebener Entscheidungen.«[74]

Die außerreguläre Delegation von Kompetenz und Autorität an die Frauenausschüsse war mit deren Einordnung in die FDGB-Hierarchie beendet. Vor allem zwei Fragen bleiben offen: Welche Erfahrungen machten die Aktivistinnen der Betriebsausschüsse bei der »Zähmung« ihres Engagements durch die Eingliederung in die Gewerkschaftsorganisation? Und wie wirkte sich diese Disziplinierung auf das Vertrauensverhältnis zwischen Interessenvertretungsorgan und den weiblichen Belegschaftsmitgliedern aus, für das die politische Unabhängigkeit und die unbürokratische Aktionsweise wichtige Bedingungen gewesen waren? Es kann davon ausgegangen werden, daß die Erfolge der Frauenvertretungen, die nun mit geringerer Verhandlungsmacht ausgestattet, in ihren Kompetenzen enger festgelegt und stärker bürokratisiert waren, weiterhin vom Engagement und der Konfliktbereitschaft der in ihnen arbeitenden Frauen abhängig blieben. Zugleich wird deutlich, daß Stellung und Durchsetzungschancen der betrieblichen Interessenvertretung von Frauen durch die Vorgaben der parteistaatlichen Frauenarbeitspolitik in einem verstärkten Maß determiniert wurden.

Worauf betriebliche Frauenarbeit nach Intention der Partei vor allem gerichtet sein sollte, wird an dem wichtigsten Instrument deutlich, das für die Frauenförderung in Betrieben und Verwaltungen seit Anfang der fünfziger Jahre zur Verfügung stand: den Frauenförderungsplänen. Seit 1952 waren sie Pflichtbestandteil der Betriebskollektivverträge, die zwischen Betriebsdirektoren und Gewerkschaft abgeschlossen wurden. Sie wurden auch im Gesetzbuch der Arbeit 1961 (Paragraph 127) festgeschrieben. Wegen Desinteresse von seiten der betrieblichen Funktionäre übernahmen die Frauenausschüsse die Ausarbeitung der Frauenförderungspläne und die Kontrolle ihrer Realisierung. Vor allem seit Mitte der fünfziger Jahre waren diese Pläne das Instrument für die Förderung der Frauenqualifizierung. In einer Anweisung von 1962 wird deutlich, in welchem Maß das Gleichberechtigungspostulat auf berufliche Qualifizierung gerichtet wurde und wie im selben Zug die Förderungsprogrammatik unmittelbar an volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten orientiert blieb, auf die sie sich schließlich weitgehend beschränkte: »Der Inhalt des Frauenförderungsplanes wird von dem Erfordernis bestimmt, alle werktätigen Frauen für die Teilnahme am Produktionsprozeß ... zu gewinnen ... (Frauen) sind so zu unterstützen, daß sie die Qualifizierung, ohne daß dadurch ihre Aufgabe als Mutter leidet, erfolgreich abschließen können. (Es ist) sowohl die Qualifikation jeder Frau als auch die Zahl der Facharbeiterinnen einschließlich der Teilzeitbeschäftigten und Mitglieder der Hausfrauenbrigaden wesentlich zu erhöhen. Das ist sehr wichtig für die Gleichberechtigung der Frau, weil diese letztlich nur in der Teilnahme am Produktionsprozeß verwirklicht werden kann... Im Mittelpunkt der Förderungsmaßnahmen steht die weitere Ausbildung für den derzeitigen Arbeitsplatz als Arbeiterin, Facharbeiterin, Meister, Techniker oder Ingenieur. Damit soll erreicht werden, daß die Frauen die Arbeitszeit und die Technik maximal und produktiv ausnutzen, die Qualität der Erzeugnisse erhöhen und die Selbstkosten senken können.«[75]

Auch innerhalb des Staatsapparats und der staatlichen Verwaltungen begriffen Frauen die Förderungspläne - in den sechziger Jahren politisch gestärkt durch das Frauenkommuniqu6 der SED von 1961 [76] - als Mittel, über die berufliche Qualifizierung einen entsprechenden Aufstieg in den Status- und Kompetenzgruppen einzufordern, und fanden so einen taktischen Weg, Partizipation von Frauen in einer nächsthöheren Hierarchieebene einzufordern. So kritisierte eine Bürgermeisterin 1962 einen Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Rats einer Stadt wegen schlechter Kaderarbeit, weil dieser nicht eine im Rahmen des Förderungsplans vorgesehene Frau, sondern einen quereinsteigenden Mann zum Ratsmitglied berufen hatte.[77]

Das Thema der Frauenförderung im politischen Bereich verschwand in den sechziger Jahren aus der (veröffentlichten) Diskussion. Die Forderung nach beruflicher Qualifizierung blieb Dauerthema der DDR-Arbeitspolitik, büßte aber an Bedeutung für die realen Arbeits- und Arbeitsplatzverhältnisse von Frauen in dem Maße ein, wie die gewerkschaftlichen Frauenkommissionen an offensiver politischer Unterstützung verloren. Verstärkt wurde diese Tendenz, als die euphorische Vorstellung dahinschwand, daß der technologische Fortschritt quasi automatisch mit einer fortschrittlichen Entwicklung von Arbeitsinhalten und -platzen einhergehen und zur Entwicklung einer Gesellschaft der gleichen, qualifizierten Arbeitskräfte führen werde. Diese Desillusionierung über die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung im Zeitalter neuer Technologien setzte in den sechziger Jahren ein und führte in den siebziger Jahren dazu, daß auch die Existenz gering oder nicht qualifizierter Arbeit als langfristig bestehender »Sachzwang« hingenommen wurde. In diesem Prozeß geriet die Frauenförderungs- und Qualifizierungspolitik verstärkt zu einem ideologischen und legitimatorischen Muß, ohne daß das wachsende Problem der Fehlqualifizierung und der nicht-qualifikationsgemäßen Beschäftigung gerade von Frauen konkret angegangen worden wäre.

Aus diesen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Konflikten entwickelte sich die Aufgabe der Frauenkommissionen schließlich in den achtziger Jahren dahin, »Protesthaltungen zu entschärfen, zur Geduld zu mahnen, auf Erfolge zu verweisen. Diese Aufgabe der Frauenkommissionen wurde zunehmend schwieriger. Immer erfolgloser wurden Anstrengungen, einzelne Härten zu lindern. Doch meist wurden die Ursachen der Mißverhältnisse in örtlicher schlechter Leitungstätigkeit gesehen. Der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang wurde nicht hergestellt.«[78] Die wichtigsten Probleme des Arbeitslebens von Frauen - Fragen der Arbeitszeit und ihrer Verkürzung, Fehlqualifizierungen, Aufstiegsbarrieren und Reglementierungen vor allem für Hochqualifizierte - blieben öffentliche Tabuthemen. Die Frauenkommissionen blieben zuständig für betriebliche Sozialpolitik im Sinne der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf, auch wo die Aktivistinnen die Bindung der Regelungen an die Frauen als »(einen) der wesentlichen Fehler auch unserer gewerkschaftlichen Frauenpolitik«[79] beurteilten.

Die Frauenkommissionen bestanden bis zum Ende der DDR. Bei Neuwahlen in der Wendezeit wurden sie häufig nicht wieder eingerichtet, weil zwei Aspekte zusammenkamen: Zum einen ließen »Angriffe gegen die, die es besser gewußt haben mußten, Verzweiflung, Enttäuschung über den Mißbrauch ihres Einsatzes, ... die meisten Frauenkommissionsmitglieder aufgeben«,[80] zum anderen waren viele Betriebsleiter sehr daran interessiert, Frauen als soziale Risiko- und Kostenfaktoren abbauen zu können. Damit gingen auch Instrumente der Interessenvertretung von Frauen gerade zu einem Zeitpunkt verloren, als ihre soziale Lage härter zu werden begann.

2. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands

Der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) war die »sozialistische Massenorganisation« für Frauen. »Massenorganisation« beschreibt die Zwitterstellung zwischen der Funktion, Mitgliederinteressen zu artikulieren, und der Funktion, Parteibeschlüsse und die marxistisch-leninistische Weltsicht bei den Mitgliedern und durch die Organisation zu propagieren. Im DFD waren rund 1,4 Millionen Frauen organisiert, die großteils keine SED-Mitglieder waren; die Leitungspositionen waren gleichwohl überwiegend durch SED-Mitglieder besetzt. Der DFD sollte vor allem die für SED und FDGB schwer erreichbaren Frauen ansprechen - Hausfrauen, Frauen aus dem Handwerk, christliche Frauen - und unter ihnen »zur Vertiefung des sozialistischen Bewußtseins und des wissenschaftlichen Weltbildes der Frauen, die Festigung ihrer Verbundenheit mit der DDR, ihrer Verantwortung für Frieden und Sozialismus«[81] beitragen. Von Seiten des Bundesvorstands bestand dementsprechend eine sehr große politisch-ideologische Nähe und Anpassungsbereitschaft an die staatliche Führung der DDR,[82] die auch offiziell honoriert wurde: 1987 wurde der DFD mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet. Als Organ der Partizipation von Frauen erschöpfte sich die Arbeit des DFD gleichwohl nicht in den Verlautbarungen seines Bundesvorstandes. Die Stellung des DFD erfuhr im Verlauf der DDR-Geschichte Veränderungen. Seine Geschichte ist auch lesbar als Geschichte erfolgreicher wie gescheiterter Bemühungen um die Vereinheitlichung und Einbindung von Frauenengagement für die Zwecke des Partei-Staates.[83]

Der DFD hatte die »Antifaschistischen Frauenausschüsse« als Vorgänger, die sich 1945 nicht nur in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) aus »Initiative gegen die Not... zusammengefunden« hatten[84] und in denen sich Frauen verschiedener Traditionslinien der deutschen Frauenbewegung engagierten; sie waren daher auch immer Objekt parteipolitischer Kalküle. Die Ausschüsse in der Sowjetischen Besatzungszone wurden zunehmend für die Arbeit der kommunalen Sozialverwaltungen eingesetzt. Aus Sicht der SMAD und der KPD/SED leisteten sie »einen wertvollen Beitrag im Bereich der Sozialarbeit und in hohem Maße in der politisch-ideologischen Aufklärung« und wurden daher »zu einem wichtigen Instrument der Mobilisierung der Frauen im Kampf für Frieden und demokratischen Fortschritt«.[85] Zugleich wurde durch SMAD-Befehl verfügt, daß die Bildung von weiteren Frauenorganisationen -gemeint waren vor allem solche bei den Parteien, wie sie in den Westzonen absehbar geworden waren - verboten sei: Damit war das Organisationsmonopol einer Frauenorganisation geschaffen, das schließlich Pate stand, als die Antifaschistischen Frauenausschüsse 1947 aufgelöst und ihre Ressourcen an den neugegründeten Demokratischen Frauenbund Deutschlands übergeben wurden. Auf der Basis dieses Monopols blieb der DFD bis zum Ende der DDR die einzige offizielle Frauenorganisation der DDR.

Von Seiten der am politischen Modell der Sowjetunion orientierten Staatsgründer war die Bildung einer Frauenorganisation eigentlich nicht vorgesehen gewesen, zumal die UdSSR eine solche nicht hatte. Zur Gründung des DFD im Frühjahr 1947 kam es aufgrund des Zusammentreffens zweier Faktoren: Die in der Tradition der organisierten deutschen Frauenbewegung stehenden Genossinnen waren an der Bildung einer die Stränge der Frauenbewegung bündelnden Organisation interessiert;[86] und SMAD und KPD/SED mußten auf die - ihrerseits an deutsche Frauenbewegungstradition anknüpfenden

- Bestrebungen zur Gründung von Frauenorganisationen bei den Westparteien reagieren, indem sie ähnlichen Ambitionen im eigenen Machtbereich zuvorkamen.

Innerhalb des Spektrums der Teilnehmerinnen am Deutschen Frauenkongreß (7./8. März 1947 in Berlin), in dessen Rahmen der DFD gegründet wurde, bestand Einigkeit hinsichtlich der Ziele Frieden, Wiederaufbau und Versöhnung, aber auch Skepsis der nichtkommunistischen Frauen gegenüber Bestrebungen politischer Vereinheitlichung.[87] Zugleich standen die kommunistischen Frauen selber im Spannungsverhältnis zwischen ihren Vorstellungen von einer politischen Frauenorganisation und ihrer Verpflichtung auf Parteilinie und Fraktionierungsverbot. Der von der Konferenz verabschiedete Aufruf: »Wir dürfen niemals mehr zulassen, daß über Deutschlands Gestaltung und Geschichte ohne uns Frauen entschieden wird. Wir werden von jetzt ab mitwissen, mitverantworten und mitbestimmen«[88] verweist auf die Ursachen für Spannungen zwischen den Ansprüchen einer selbstbewußten Frauenorganisation und der auf politische Einheitlichkeit unter klarer Führung zielenden SED; Spannungen, die sowohl organisationsintern als auch zwischen DFD und Partei entstanden und ausgetragen werden mußten. Die Spielräume dafür wurden allerdings sehr früh durch direkte Eingriffe der SED in die Organisation des DFD und durch die Begrenzung von Handlungsfeldern verkleinert.

Als 1948 die SED zur stalinistischen Kader-»Partei neuen Typs« umstrukturiert wurde, erfolgten auch im DFD personelle Neubesetzungen von Leitungsgremien durch SED-Mitglieder, die die Ausrichtung der Organisation an der jeweiligen Parteilinie gewährleisten sollten. Seit Beschluß des Politbüros vom März 1949 waren die Frauenabteilungen der SED für die politische »Anleitung« der Genossinnen im DFD zuständig. Daß ein konfliktfreies Verhältnis zwischen Partei und Frauenorganisation trotz weitreichender Einflußmöglichkeiten der SED nicht gewährleistet werden konnte, zeigt die Beschwerde Walter Ulbrichts im Juni 1949, die Genossinnen im DFD hätten dort »manchmal etwas anderes gemacht, als was besprochen war«89. Eine wesentliche Machtprobe bzw. Richtungsentscheidung, die zugunsten der Partei ausfiel, war die gegen Widerstand in der Mitgliedschaft vollzogene Auflösung der in kurzer Zeit auf 1470 Gruppen [90] angewachsenen Betriebsgruppen des DFD. Damit akzeptierte der DFD seine Verdrängung aus dem zentralen Feld der Umsetzung des SED-Emanzipationspostulats für Frauen - nämlich der Arbeit und den damit verbundenen Konflikten - und die Reduktion seiner Kompetenzen auf die nicht-betriebliche Sphäre (»Wohngebietsprinzip«). Den Abschluß der organisationspolitischen Ausrichtung auf die SED bildete dann die Ablösung der ersten DFD-Vorsitzenden Elli Schmidt, die im Kontext der »Tauwetter«-Politik 1953 zu den Ulbricht-kritischen Funktionären und Funktionärinnen gehört hatte,[91] durch Ilse Thiele,[92] die bis 1989 Vorsitzende blieb. Beim 6. Bundeskongreß 1957 erkannte der DFD in seinem Statut die führende Rolle der SED an.

Seit Beginn der fünfziger Jahre konzentrierten sich die Aktivitäten des DFD -dem Wohngebietsprinzip folgend - vor allem auf die Werbung und Mobilisierung für die Berufstätigkeit und seit den siebziger Jahren partiell auf die Teilnahme an der Vorbereitung und Diskussion der Volkswirtschaftspläne, wobei DFD-Mitglieder Mitverantwortung u.a. für folgende Bereiche wahrnahmen: »Komplexer Wohnungsbau, insbesondere Kinder- sowie soziale und gesundheitliche Einrichtungen; Verbesserung der Versorgung; ... Erweiterung der Dienstleistungen und Reparaturen«.[93] Mit der erzwungenen Verdrängung des DFD aus der betrieblichen Arbeitssphäre und der Verlagerung der Handlungsfelder in die Wohnbereiche erlitt diese Organisation einen nachhaltigen politischen Bedeutungsverlust. »Sowohl bei der Durchsetzung von günstigeren Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen oder im Handel, auf den Schichtrhythmus abgestimmter Fahrzeiten des öffentlichen und Werkverkehrs als auch bei Verbesserungen der verschiedenen Dienstleistungen waren nicht DFD-An-gehörige ausschlaggebend, sondern in erster Linie die Frauen des FDGB (im FDGB waren ca. 4,5 Millionen Frauen organisiert, A.H.). Das alles kann und muß dann die DFD-Gruppe im Wohngebiet aufgreifen, sich bei den Lösungen mit einschalten.«[94]

Der Verlust an politischer Bedeutung in zentralen wirtschaftlichen und politischen Feldern dürfte für einige darin engagierte Frauen die Frage nach der verbliebenen Relevanz des DFD und nach der eigenen Motivation zur Mitarbeit aufgeworfen haben. Feststellen läßt sich jedenfalls, daß das Interesse beim Organisationspotential des DFD, den Frauen in den Wohngebieten, rückläufig war. Schon früh hatte der DFD Nachwuchsprobleme. Von westdeutscher Seite wurde beobachtet, daß seit »1952 ... die Mitgliederzahlen (stagnieren), wobei besonders ein Mitgliederrückgang bei den Frauen zwischen 30-35 zu verzeichnen ist ... genau die Frauen, die ... am meisten von einer Interessenvertretung profitieren könnten (und von denen) man doch annehmen könnte, daß sie das größte Engagement aufbrächten.«[95] Als Resultat der organisationspolitischen Ausrichtung des DFD durch die SED läßt sich für die folgende Zeit feststellen, daß der Frauenbund strukturell »weniger eine politische als eine erzieherisch-mobilisierende Rolle«[96] spielte.

Die Präsenz des DFD in den Volksvertretungen (in der Volkskammer hatte der DFD zuletzt 35 Sitze inne), im Staatsrat und im ZK der SED dokumentierte den Stellenwert, der der Gleichberechtigungspolitik symbolisch und in ihrer Integrationsfunktion zugemessen wurde. Bei der nur langsamen Überwindung einer traditionellen Rollenverteilung in Familien und bei versorgungspolitischen Schwierigkeiten agierte der DFD als sozialpolitischer Puffer, vor allem in ländlichen Regionen. Bedeutsam blieben auch die Auslandskontakte des DFD, mit denen er quasi-diplomatische Arbeit übernahm.[97] Die DFD-Ortsgruppen, die ihre Aktivitätszuweisungen per Dekret von oben erhielten, indem die Organisationsspitze SED-Beschlüsse interpretierte oder weiterleitete, kümmerten sich nur bedingt um die offiziellen Vorgaben. Abhängig vom Engagement der beteiligten Frauen konnte hier versucht werden, vorhandene Probleme gegenüber Verwaltung und Partei zu thematisieren. Eine ehemalige Funktionärin resümiert: »Mag dieser Spielraum begrenzt gewesen sein, auf örtlicher Ebene füllten ihn nicht wenige DFD-Frauen aus. Wo allerdings das System der DDR in Frage gestellt wurde, da verweigerte sich der DFD bis zur Ausgrenzung von Frauen. In Opposition zur offiziellen Politik zu treten - im Interesse von Frauen - war und blieb indiskutabel.«[98]

In der Organisationsgeschichte des DFD kam es in den sechziger Jahren nochmals zu experimentellen Situationen, als 1964 der 1. und 1969 der 2. Frauenkongreß veranstaltet wurden. Damit wagte der DFD einen Öffnungsversuch und eine Mobilisierungsoffensive angesichts der »grundlegend veränderten Rolle und Stellung der Frau im Arbeiter-und-Bauern-Staat, der Bereitschaft aller Frauen, an der Erfüllung des Programms des umfassenden Aufbaus der Sozialismus teilzunehmen«.[99] (1964 betrug der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen bereits 47 Prozent.) Auf diesen Frauenkongressen, die allgemein, d.h. nicht nur für Delegierte bzw. Organisationsmitglieder offen waren, scheinen kontroverse Diskussionen stattgefunden zu haben, die für die DFD-Funktionärinnen schlecht kontrollierbar und der politischen Führung ein Stachel im Fleisch gewesen sein dürften. Die Vorsitzende Ilse Thiele propagierte nichtsdestoweniger bereits 1964 den abschließenden Erfolg der SED-Gleichberechtigungspolitik, wie er in den folgenden Jahren zum offiziellen Sprachgebrauch wurde: »Mit Recht können wir also sagen: Wir Frauen haben unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat mit geschaffen, wir gestalten das Leben seiner Bürger mit, wir haben ihn mit in unsere Hände genommen. Bei uns haben die Köchinnen gelernt, den Staat zu regieren!«[100] Demgegenüber wurde in den Kongreßbeiträgen die Diskussion über die Defizite fortgesetzt: über die Problemthemen »Mädchen in technischen Berufen«, »Frauen in leitenden Positionen« und über die »Männer, die daran zweifeln, daß Frauen auch in der Lage sind, mittlere und leitende Funktionen auszuüben... Die Frauen sind doch geradezu berufen, unsere Wirtschaft mitzuplanen und zu leiten und an der Spitze eines Kollektivs zu stehen, denn das tut doch jede Frau im eigenen Haushalt, in ihrer eigenen Familie täglich.«[101]

Auch mit dem 2. Kongreß 1969 konnten offenbar die gewünschten Erziehungserfolge nicht vorgewiesen werden. Die Öffentlichkeit außerhalb demokratisch-zentralistischer Delegationsregularien scheint dem DFD (und im Hintergrund: der Partei) allzu heikel gewesen zu sein. So jedenfalls kann die Erklärung in der »Geschichte des DFD« gelesen werden, es habe sich erwiesen, »daß solche Formen nicht zur ständigen Praxis werden durften, da sie die spezifische und eigenständige Rolle des DFD eingeschränkt und die Ausschöpfung der der Frauenorganisation eigenen Kräfte, Potenzen und Erfahrungen behindert hätten. Aus diesen Gründen wurden in der Folgezeit Frauenkongresse in dieser Form nicht mehr durchgeführt«,[102] sondern nur noch in der Form der »Bundeskongresse«, mit Delegierten, Vorgaben, z.B. in Form von »Referentenhinweisen« und kontrollierter Tages- und Themenordnung.

Mit dem Amtsantritt Erich Honeckers als SED-Generalsekretär und Politbürovorsitzendem begann die Ära der »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik«, deren Frauenpolitik unter stabilitäts- und bevölkerungspolitischen Vorzeichen stand. Während der DFD keinerlei politische Initiativen mehr ergriff, sondern neben der internationalen Arbeit als Interpret und Ausführungsorgan der staatlichen sozialpolitischen Maßnahmen auftrat (vor allem Einrichtung von Beratungszentren als Begleitmaßnahme zur 1972 gewährten Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten drei Monaten), organisierten die DFD-Gruppen vor Ort zahlreiche Initiativen, um die negativen Folgen der seit Mitte der siebziger Jahre krisenhaften volkswirtschaftlichen Entwicklung abzumildern. Sie beschäftigten sich mit Schulrenovierungen, der Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten u.a.; darüber hinaus waren Kreis- und vor allem Ortsgruppen - im Unterschied zu den oberen Leitungsebenen - »in allen Städten und fast allen Dörfern mit den Widersprüchen und Problemen der Frauen konfrontiert« und boten den Frauen »zumindest teilweise die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen zu artikulieren und durchzusetzen«.[103]

Während so einerseits organisationsintern die Entfremdung zwischen »oben« und »unten« kultiviert wurde und teilweise zu Spannungen führte, blieb die Organisation gegen kritische und neue Diskussionen weitgehend abgeschottet. So waren Themen wie »Gewalt gegen Frauen im eigenen Land, Abschaffung des Paragraphen 218, Kriminalisierung der Homosexualität und anderes... Dinge, für oder gegen die sich der DFD... nicht sonderlich einsetzte, er wartete die Beschlüsse der Partei ab, um sich hinterher zu bedanken.«[104] Als Anfang der achtziger Jahre zusehends informelle Gruppen im Rahmen der neuen Friedens- und Alternativbewegung entstanden, waren die DFD-Gruppen (wie auch die FDJ) gehalten, die Verteidigungsdoktrin des Staates in Vor-Ort-Veranstaltungen zu vertreten. In der »Geschichte des DFD« von 1989 findet sich der sinnreiche Zusammenhang: »Lieber... harter und entbehrungsreicher Dienst und Trennung von der Familie als auch nur eine einzige Stunde Krieg!«, womit »auch pazifistische Auffassungen entkräftet werden« sollten.[105] Mit solchen Kampagnen wurde der DFD zugleich gegen die neuen informellen Frauengruppen, die Teil der nichtstaatlichen Friedensbewegung waren, eingesetzt und ausgespielt. Aus ihrem Kreis wird die zitierte Selbstdarstellung kommentiert: »Noch aktiver. Kein Wort zum Wehrdienstgesetz auch für Frauen. Statt dessen seitenlange Telegramme mit der Begrüßung des Wettbewerbsaufrufs zum 35. Jahrestag der DDR und viele Diskussionsrunden zum Thema >Mein Partner ist Soldat<« - Präsentationen in einem Buch, das »gerade noch rechtzeitig (erschien), um viel zu spät zu kommen«.[106] Bei der Berliner Demonstration am 4. November 1989 trugen Frauen aus diesem Spektrum das Transparent »Schluß mit dem DFD - Dienstbar-Folgsam-Dumpf«.

Nachdem der DFD noch im Oktober 1989 dem SED-Staat die Treue gelobt hatte, tat er sich mit der Wende schwer.[107] Als Ilse Thiele im November 1989 zurücktrat, wurde der bisherige Sekretär des Bundesvorstands, Eva Rohmann, ihre Nachfolgerin. Ihr Referat zum (wahlvorbereitenden) Außerordentlichen Bundeskongreß des DFD am 3. März 1990 geriet opportunistisch: »Im Oktober 1989 ging das Volk, darunter Tausende Frauen, für eine demokratische Erneuerung auf die Straße, voller Hoffnung..., unser Land über entsprechende Reformen in Wirtschaft und Politik als souveräne DDR umgestalten zu können. Heute kennen wir das ganze Ausmaß der Krise, in die wir durch die Herrschaft einer administrativ-bürokratischen Staatspartei gekommen sind. Große Enttäuschung, Verbitterung, Resignation und berechtigter Zorn hat viele Menschen... erfaßt.«[108] Ihrem Bericht zufolge waren im Frühjahr 1989 von ca. 1,5 Millionen Mitgliedern etwa 500 000 ausgetreten oder nicht mehr bereit, in einer politischen Organisation mitzuarbeiten. Der DFD, der im folgenden weiter an Mitgliedern verlor und seinen hauptamtlichen Apparat schon aus Kostengründen weitgehend abbaute, konnte im März 1990 mit 38192 Stimmen (0,33 Prozent) einen Sitz in der neugewählten Volkskammer erreichen. In vielen Städten und Gemeinden erhielt er Mandate bei der Kommunalwahl im Mai 1990. Da der DFD eine weitgehend andere - eher traditionell orientierte - Klientel ansprach als der in der »Wende« neugegründete Unabhängige Frauenverband, andererseits immer noch 60000 Mitglieder hatte, über Geld verfügte [109] und wie alle Vereine Stellen aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) einrichtete, entstand in der Zeit seit 1990 vor allem in den Städten »eine Art Doppelstruktur« (so Kerstin Herbst) im Hinblick auf Initiativgruppen und Selbsthilfeangebote für Frauen, die sich aus »alter« und »neuer« Frauenbewegung rekrutieren.

V. Die nichtstaatliche Frauenbewegung der achtziger Jahre

Seit Ende der siebziger, vor allem aber in den achtziger Jahren entstanden außerhalb der staatlichen Regulierung und Auftragsvergabe informelle Gruppen, die sich mit Fragen der Ökologie, Frieden, Antimilitarismus und anderen Themen außerhalb des offiziellen Kanons der Politik befaßten; unter ihnen waren auch Frauengruppen. Die Entwicklung wurde unter den politischen Bedingungen der siebziger Jahre möglich, in denen sich neue industriegesellschaftliche Konflikte herausbildeten, die weder gelöst noch offiziell zumindest thematisiert wurden. Sie wurden allerdings von der jüngeren Generation zunehmend aufgegriffen: »Die in den siebziger Jahren heranwachsende Generation von DDR-Deutschen hatte weder die Entbehrungen noch die politischen Restriktionen der Nachkriegszeit erlebt. Der Sozialismus hatte sich verall-täglicht. Er wurde von der jungen Generation weder als Provisorium noch als elementare Errungenschaft erlebt, sondern als Selbstverständlichkeit empfunden. Diese Generation verfügte nur über diese Erfahrung, da sie nicht die Möglichkeit hatte, außer Landes zu gehen. So wurde der real existierende Sozialismus sowohl an seinen Verheißungen als auch an den eigenen Bedürfnissen und Wünschen gemessen.«[110]

Mit dieser Entwicklung artikulierte sich Kritik nicht mehr allein wie in den vorangegangenen zwei Jahrzehnten als politisches Plädoyer meist einzelner Intellektueller, sondern jüngere Leute begannen, sich in eigener Initiative mit »liegengebliebenen« Themen zu befassen, ohne sich dabei in jedem Schritt auf den Staat zu beziehen. Diese aus individuellen Initiativen entstandenen Gruppen bildeten Partizipationsformen aus, die sie als politisch alternative Initiativen auswiesen, die vom realsozialistischen Staat kaum kalkulierbar und für seine Zwecke nicht verwendbar waren. Die Gruppenmitglieder erprobten dadurch die Artikulation ihrer eigenen Interessen und vollzogen damit den Weg persönlicher und politischer Emanzipation. Eine der Mitbegründerinnen der Berliner Initiative »Frauen für den Frieden«, Ulrike Poppe, charakterisierte die Gruppen in diesem Sinn: »Die Mitglieder lernen in der Gruppe, sich selbst und ihre eigenen Probleme ernstzunehmen. Sie erfahren eine andere Art von Kommunikation, das heißt, sie lernen authentisch zu reden und sich aufeinander zu beziehen. Sie werden zu Versuchen ermutigt, sich in gesellschaftliche Belange einzubringen und Widerstand zu leisten. (Sie erlernen) den schwierigen und mitunter langwierigen Prozeß einer Einigung Gleichberechtigter, oder auch, häufiger noch, Disharmonien zu ertragen. Insofern könnte man sie vielleicht als eine Art Keimzellen für eine pluralistische Gesellschaft mit dezentraler Struktur ansehen.«[111] Die an den Frauengruppen beteiligten Frauen sprechen heute von der nichtstaatlichen Frauenbewegung der DDR.[112] Zwar waren sie kein »mobilisierender kollektiver Akteur«,[113] sondern 200 bis 300 Frauen, die an kleinen Gruppen mit stark begrenzten Aktionsund Mobilisierungsmöglichkeiten beteiligt waren.[114] Aber zwei Aspekte rechtfertigen es, von »Bewegung« zu sprechen: Die Initiativen und Gruppen standen über Jahre hinweg miteinander in Kommunikation und organisierten Treffen und Aktionen, und sie konnten als »sozialisierende Gruppen«[115] über ihre unmittelbaren Mitglieder hinaus sensibilisieren und Diskussionen anregen.

Den wichtigsten Rahmen für die Entwicklung dieser Bewegung bot die evangelische Kirche. Sie war nicht insgesamt Hort der Opposition, wie dies im Zusammenbruch der DDR gelegentlich behauptet wurde; das Verhältnis zwischen Gemeinden, Kirchenleitungen und informellen Gruppen war teilweise durchaus gespannt.[116] Wo die »Berührungsängste« überwunden wurden, konnten »Christen und NichtChristen schließlich bestätigt (finden), daß die Konflikte nicht im Spannungsfeld zwischen Atheisten und Christen, nicht wirklich zwischen Staat und Kirche« lagen, sondern »zwischen Protagonisten eines erstarrten Machtgefüges und den innovatorischen Kräften, die sich in den gesellschaftlichen Nischen sammelten«.[117] Ein gesellschaftsstruktureller und ein organisationspraktischer Grund disponierten die Kirche in der DDR zum Dach für die Gruppen: In der durchstaatlichten DDR-Gesellschaft bildete die Institution Kirche den einzigen begrenzt öffentlichen, nichtstaatlichen Raum für weitgehend nicht sanktionierte Diskussionen und das gemeinschaftliche Erproben neuer Interpretationen der eigenen sozialen Situation; sie bot diese Öffentlichkeitsfunktionen über ihre Gemeindearbeit (Junge Gemeinde, Offene Frauenarbeit usw.) an. Die Gruppen, zu deren Mitgliedern viele kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählten, konnten einen Teil des kirchlichen Verwaltungsapparates und Verteilers mitbenutzen und sich darüber vernetzen, und sie konnten Aktionen in die vorhandenen kirchlichen Institutionen (Gottesdienste, Friedensgebete, Kirchentage, Frauenforen, kirchliche Frauenarbeit) einbetten.

Die sich herausbildenden Gesprächskreise und Gruppen von Frauen konnten an die lange Tradition der von Frauen geleisteten und an Frauen gerichteten kirchlichen Aktivitäten anknüpfen. Zuletzt waren Frauen im Zusammenhang mit der von den Vereinten Nationen ausgerufenen »Dekade der Frau« zwischen 1975 und 1985 und dem beim abschließenden Weltkongreß der Frauen 1985 vorgelegten Abschlußdokument »Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau« zum politischen Thema geworden. Die Kirchen in der DDR griffen die Forderungen im Aufruf des Ökumenischen Rates der Kirchen zur »ökumenischen Solidarität der Kirchen mit den Frauen 1988-1998« auf. Darin heißt es: »Die Dekade versteht sich als langfristiger Rahmen für Solidaritätsaktionen mit den Frauen. Sie ist ein Zeichen dafür, daß innerhalb der ökumenischen Bewegung das Bewußtsein und die Verantwortung den Frauen gegenüber wächst.«[118]

Die Entwicklung der nichtstaatlichen Frauenbewegung der achtziger Jahre im kirchlichen Raum war hauptsächlich durch drei thematische Bereiche, in denen Frauen aus verschiedenen sozialen Zusammenhängen Probleme und ihre partizipato-rischen Interessen formulierten, gekennzeichnet: die Feministische Theologie, die »Frauen für den Frieden« und durch sie angestoßene Gruppenbildungen und die Lesben in der kirchlichen »Homosexuellen Selbsthilfe«. Sie entwickelten gemeinsame Handlungsformen und bildeten dadurch eine gewisse institutionelle Vernetzung aus. Diese Gruppen und ihr Umfeld machten einen wesentlichen Teil jenes Potentials kritischer Frauen aus, das beim Zusammenbruch der alten Machtordnung der DDR neue frauenpolitische Ansprüche vorbrachte.

Da die evangelische Kirche der DDR stets am deutsch-deutschen und internationalen Kulturaustausch teilhatte, wurden Trendentwicklungen in der politischen und kulturellen Interpretation des Themas »Frauen« in der kirchlichen Arbeit seit Ende der siebziger Jahre auch in der DDR spürbar. Seit Beginn der achtziger Jahre fanden vor allem unter kirchlichen Mitarbeiterinnen zunehmend Auseinandersetzungen mit Fragen der feministischen Theologie statt. In Arbeitsgruppen wurde das in Theologie und Bibel vermittelte Frauenbild in Frage gestellt und durch Gegendeutungen biblischer Frauenfiguren korrigiert, aus denen die Frauen zugleich ein neues Selbstbewußtsein hinsichtlich ihrer eigenen Stellung in der kirchlichen Struktur begründeten. Darüber hinaus begannen diese Frauen, die Geschlechterverhältnisse in der DDR-Gesellschaft zu thematisieren, und stießen auf das Problem: »Die DDR ist ein pa-triarchaler Staat; das wird aber von den Frauen nicht defizitär erlebt.«[119] Die Kritik an staatlichen und kirchenhierarchischen Vorgaben spielte daher ebenso eine Rolle wie die Kritik an der Subordination der Frauen. Es entstanden kleine Lese- und Diskussionszirkel, in denen sowohl eigene Texte als auch Beiträge westdeutscher feministischer Theologinnen zur »Frauenbefreiung mit theologischen Argumenten«[120] gelesen wurden; aus ihnen entstand 1985 der Arbeitskreis »Feministische Theologie« als landesweites Netzwerk, der auch nach der »Wende« weiterarbeitete,[121] und die Zeitschrift »Lila Band«. Kirchliche Mitarbeiterinnen speisten ihre Einsichten und Themeninteressen in kirchliche Frauengruppen ein, und die kirchliche Offene Frauenarbeit war vielerorts zusehends durch feministische Ansprüche geprägt: Sie wurde zur »Frauen-Bewußtwerdungsarbeit«.[122]