»Auf einmal war ich Ausländerin«

Erinnerungen an eine DDR

Frau B. lebte über 17 Jahre in Ost-Berlin, als am 9. November 1989 der Fall der Mauer abrupt Veränderungen einleitete. Frau B., studierte Germanistin, hatte, wie vor und nach ihr andere osteuropäische Frauen, in ihrer Jugend einen Studienkollegen aus der DDR geheiratet. Ihr Beruf machte es ihr leicht, mit ihm von Bulgarien nach Berlin zu gehen. Der deutschen Sprache mächtig, übersetzte sie fortan Bücher und Gespräche aus der einen in die andere Sprache.

Zwei Kinder wurden in diesen Jahren geboren, und das gemeinsame wie ihr eigenes Leben, so resümiert sie heute, unterschied sich kaum vom Leben anderer Frauen im Osten Deutschlands, der damals noch auf ewige Zeit DDR heißen sollte. Manchmal traf sich Frau B., sie bezeichnet sich als »geselligen Menschen«, mit Landsleuten. Sie selbst organisierte die eine oder andere gemütliche oder belehrende Zusammenkunft im Berliner »Haus der bulgarischen Kultur« - Abende, nach denen sie sich heute sehnt.

Frau B. gehörte durch ihren Beruf auch einem nun nicht mehr bestehenden Verband der Übersetzer und Dolmetscher an, einer Art Interessenvertretung und sozialer Nische. Die beiden Kinder wuchsen ohne besondere Probleme in ihrer doppelnationalen Familie heran, die Ehe ging einen gewöhnlichen Gang.

»Jetzt«, sagt sie, »ist alles anders geworden.« Jetzt ist sie Ausländerin. Jetzt gilt für sie ein anderes Recht. Jetzt ist sie unsicher wegen ihrer Zukunft. Sie habe Glück gehabt, sagt sie, denn sie fand eine ABM-Stelle, die ihr sogar Spaß macht. Aber die Zeit läuft ab, und Frau B. sieht nirgends Perspektiven für sich. Was wird sein, fragt sie, wenn sich der Haß gegen Ausländer im Alltag einrichtet? »Früher spielte es keine Rolle, woher jemand kam, sondern nur, ob man sich verstand.«

Ihrer besten Freundin, Technikerin, Bulgarin wie sie, zwei Kinder wie sie, seit fast zwei Jahrzehnten mit einem DDR-Deutschen verheiratet, geht es weit schlechter.

Anders als Frau B., die, neben dem Glück, über eine passendere Berufserfahrung und diplomierte Sprachkenntnisse verfügt, gelingt es der Freundin nicht, Arbeit zu finden. Sie meint, daran sei die Nationalität schuld. Vor einiger Zeit wollte sie ihre Chancen verbessern und wie ihr Mann und ihre Kinder deutsche Staatsbürgerin werden. Die Formulare wurden ihr nicht abgenommen. Auf der Behörde hieß es, jemand, der nur Arbeitslosenhilfe bekomme, könne in Deutschland nicht eingebürgert werden.

Ob dies bundesdeutsches Recht oder gehässige Kleinstadtabrechnung ist, wußte Frau B. nicht zu sagen. Dieser Satz aber sprach sich herum. »Die ausländischen Frauen«, so Frau B., »waren entsetzt.« Viele dieser Frauen haben Angst, und zwar mehr als nur davor, abends über die Straße zu gehen. Das handfeste »Ausländer raus« beziehen sie auf sich. Jetzt machen Gerüchte die Runde, nach denen Ehefrauen wie sie abgeschoben werden können. Auch das Wort »Scheinehe« könne man neuerdings wieder hören. »Tja«, seufzt Frau B., »wenn es die doppelte Staatsbürgerschaft gäbe, würde ich es jetzt, solange ich Arbeit habe, versuchen. Aber so richtig deutsch werden, das kann ich nicht. Ich bleibe eine Bulgarin, auch wenn ich schon so lange hier bin.«

Eine Heimat läßt sich nicht wie ein Handschuh abstreifen.

I. Erkenntnislücken

Es gibt keine umfangreichen Forschungsergebnisse zum Thema »Ausländer« aus DDR-Zeiten, erst recht keine schon damals erfaßten, aber erst jetzt veröffentlichten und interpretierten Daten über die Lage der ausländischen Frauen. Systematisch gesammelte Erkenntnisse zur allgemeinen Lage der Ausländer in den 40 Jahren DDR fehlen folglich ebenso wie eine kontinuierliche Beschreibung der Lebenslage, der Empfindungen und Erfahrungen von Frauen mit anderer Staatsbürgerschaft. Das Thema hatte keine Relevanz.

Der DDR-Block wurde eher selten und wenn, dann nach politischem Zeremoniell, für Fremde geöffnet. Das nur komplex zu erfassende Phänomen nationalen und ethnischen Bewußtseins blieb aus verschiedenen Gründen ausgeklammert. Auch oder gerade in der DDR war der Traum von der vorurteilsfreien Gesellschaft so behandelt worden, als sei das reale gesellschaftliche Leben bereits die Einlösung dieses Ideals.

Die Unterschätzung und Leugnung deutsch-nationaler Traditionen und des rassistischen Dünkels, der sich politisch anzupassen verstand, zeitigte Folgen, vor deren Konsequenz uns heute schaudert. Die faschistisch-deutsche »Endlösungs«-Strategie, die durch die rassistische Interpretation von den nationalen und ethnischen Differenzen die staatlich angeordnete Ausrottung von Juden, Sinti und Roma einleitete, hat gegenwärtig ihre hemmende Wirkung auf Nationalisten, Rassisten und Antisemiten verloren.

Nation, Rasse, Ethnos waren in der DDR tabuisierte Begriffe. Die Zusammenhänge zwischen individuellem Verhalten und gesellschaftlichem Handlungsvollzug blieben verdrängt. Das konfliktreiche Aufeinanderprallen von Nationen, Nationalitäten, Rassen und Ethnien in vielen Teilen der Welt konnte in der DDR folglich nur noch politisch erklärt werden. Die nationale Frage stand nur dann zur Debatte, wenn es um die BRD ging. Sie galt als beendet, als eine Einheit Deutschlands nicht mehr Bestandteil der DDR-Politik war. Das Wort Ethnizität gab es nicht. Die Sorge um eine sorbische Minderheit reichte, um nationales Miteinander zu demonstrieren.

Ausländer sind die Staatsbürger anderer Staaten. Den anderen Lebensarten von Angehörigen anderer Nationen, Nationalitäten, ethnischer Minderheiten, Religionen, also Kulturen im weitesten Sinne, galt im Höchstfall folkloristisches Interesse. Der Vielvölkerstaat Sowjetunion war theoretisch ein multikulturelles Gebilde, praktisch war die russische Kultur dominant. Die DDR-Sicht auf Ausländer blieb vorrangig (außen)politisch determiniert und wurde zunehmend zu einem Thema der inneren und äußeren »Sicherheit«.

Heute wird aus all dem kurzschlüssig eine der Hauptursachen für Exzesse wie in Hoyerswerda und Rostock abgeleitet, die nicht erst, aber besonders seit Hoyerswerda im In- und mehr noch im Ausland für ein Unbehagen gegenüber Deutschland sorgen. Medial dokumentierte Gewalt und der Applaus einer gaffenden Menge haben das Bild des brutalen Deutschen auferstehen lassen. Geographisch wird er im Ostteil, vormals DDR, angesiedelt. Dazu gehören Begründungen wie das frühere kaum durchlässige Ausreiseverbot gen Westen.

Aber auch das erklärt nicht, warum junge Menschen, am Ende der DDR keine 14 Jahre alt, heute Vietnamesen, Zigeuner und Afrikaner an Leib und Leben bedrohen. Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, der Bruch mit Alltagsnormen und -werten, die Abscheu vor dem, was den Altvorderen wichtig war oder die Wiederentdeckung dessen, was in großdeutscher Zeit auch der eigenen Familie als richtig erschien, der wachsende Abstand von der gerade noch erhofften neuen Lebensqualität, alles wird dem neuen Rassismus zugrunde gelegt.

Wieso gerade jetzt die Freisetzung eines Aggressionspotentials, das sich längst nicht erschöpft hat, massenhaften Anklang zu finden scheint, ist mit rationalen Argumenten nicht zu erklären. Dieser zivilisatorische Schock ist mehr als ein Erbe mißratener DDR-Bildungspolitik, er läßt sich nicht mit dem Schlagwort des »verordneten Antifaschismus« beantworten. Die rassistische deutsche Vorgeschichte der DDR und BRD erlebt offenbar in der dritten Generation nach 1945 gesamtdeutsch eine Wiederkehr, die vom Relativieren von Diktaturen durch Politiker, von dem Revisionismusstreit der Akademiker, über die Kunstdebatte und künstlerische Produktion im Stil der Dreißiger, tief in den neudeutschen Alltag hineinreicht.

In der DDR wurden proletarischer Internationalismus, Völkerfreundschaft und internationale Solidarität unter den Bedingungen eines erstarrten öffentlichen Lebens zu Phrasen ohne Realitätsbedeutung ritualisiert. Verdeckte wirklich nur die zunehmende Gleichgültigkeit eine mangels Gelegenheit nicht auszulebende Abneigung gegenüber Fremden? Die Kluft zwischen der Erfahrung der Massen und dem, was täglich an Losungen über ihre Realität ausgegeben wurde, war 1989 nicht mehr zu überbrücken. Die sich zuspitzenden Probleme ökonomischer und außerökonomischer Natur wurden jedoch bis zuletzt als internes Dienstmaterial gehandhabt.

In die allgemeine Schönfärberei paßten auch die Wirklichkeiten der Entwicklungsländer nicht, da sie der Idee jenes historischen Fortschritts widersprachen, der auf den anti-kolonialen Kampf zu folgen hatte. Folglich waren ethnische Konflikte für das laufende Jahrhundert nicht mehr vorgesehen. Der Rassismus wurde zum Überbleibsel der überwunden geglaubten Zeit deklariert, rassistische Zwischenfälle in der DDR mußten also von außen hereingetragen, Folge jugendlicher Verwirrung, Randale oder altnazistisches Gedankengut sein, auf die pädagogisch oder rechtlich reagiert werden mußte, sofern sie nicht als »grober Unfug« verharmlost wurden.

Das Ausland war säuberlich in Freund und Feind getrennt. Die Außen-Länder blieben touristischer Traum, im Falle Polens, Bulgariens, Rumäniens, der CSSR und der Sowjetunion bestätigten sie eigenen deutsch-nationalen Hochmut, der aber durch die Präsenz westdeutscher Touristen zweitklassig wurde. Der Alltag in der DDR blieb ethnisch und sprachlich weitgehend homogen.

Erst ab Mitte der achtziger Jahre veränderten sich Bilder und Wirklichkeiten. Durch den Arbeitskräfteimport auf der Grundlage bilateraler Regierungsabkommen wurden Ausländer an etwa 1000 Orten des Landes sichtbar. Männer und Frauen aus Vietnam, Mocambique, Angola, Kuba und Polen sollten durch Arbeitseinsätze von vier beziehungsweise fünf Jahren die internen DDR-Wirtschaftsprobleme lösen helfen. Gemeinschaftsunterkünfte mußten eingerichtet werden, das Fehlen einer funktionierenden Infrastruktur und die knappen Konsumgüter begünstigten verdeckte, später offene Feindseligkeiten.

Ausländerfeindliche Parolen wurden zuerst noch hinter vorgehaltener Hand oder im Schutz der Dunkelheit geäußert. Die wachsende Unzufriedenheit, der Konsum-und Ausreisedruck der eigenen Bevölkerung wurden mit allen politisch-ideologischen und sozialen Konsequenzen verkannt, ökonomisch sollte durch Bereitstellung von mehr und besseren Konsumgütern reagiert werden. Doch der Mangel blieb Dauerproblem.

In den letzten Monaten vor dem Fall der Mauer war die allgemeine Krise in allen Lebensbereichen spürbar. Jetzt blieben ausländerfeindliche Parolen nicht mehr nur auf das Umfeld kleiner radikalisierter Jugendgruppen beschränkt. Vielmehr schien ein unbekannt großer Teil der Bevölkerung dies als legitime Meinungsäußerung anzusehen. Die bisherige Angst vor möglicher Bestrafung hatte sich zynisch in einen Haß verwandelt, der vor allem, aber nicht nur Ausländer traf.

Die äußeren Bedingungen des Lebens waren hingegen kaum verändert. Bislang ist unklar, ob die scheinbar plötzliche Brutalisierung im Alltag nur auf ihre Stunde wartete oder ob die normative Leere mit alten Stereotypen aufgefüllt wurde. Noch gab es kaum Ausländer, keine Arbeitslosigkeit, noch waren die Mieten auf niedrigem DDR-Niveau eingefroren, noch verschwiegen die Medien, was mit und im Lande DDR wirklich geschah.

II. Ausländer und Ausländerinnen in der DDR

40 Jahre nach ihrer Gründung lebten in der DDR 134 204 ausländische Männer und 56 986 ausländische Frauen, also 191 190 Menschen, die nicht Staatsbürger dieses Landes waren.[1] Ausländer aus über 40 Staaten, die zum Lernen, Studieren, wegen Berufsarbeit, durch Heirat oder als politisch Verfolgte ins Land kamen, spielten im DDR-Alltag, in der Statistik und in den Medien bis zum Ende der DDR keine besondere Rolle.

Mit dem Wort »Ausländer« wurden gewohnheitsmäßig Männer, nicht Frauen, assoziiert, zunehmend junge Männer aus Entwicklungsländern. Waren es in den fünfziger und sechziger Jahren vor allem Männer aus den »befreundeten« Staaten und der Dritten Welt, die in die DDR-Großstädte gekommen waren, so änderte sich das in den siebziger Jahren mit der Welle diplomatischer Anerkennung der DDR. Zwar läßt sich auch für diese Zeit von keiner großen ausländischen Bevölkerungsgruppe sprechen, aber es wurde »normaler«, Fremde aus vielen Ländern, darunter Schwarzafrikaner und Lateinamerikaner, selbst in kleinen Ortschaften zu sehen, wo ihnen beispielsweise eine landwirtschaftliche oder technische Ausbildung vermittelt wurde.

Studenten und Studentinnen aus allen Erdteilen studierten an Universitäten, Hoch- und Fachschulen, wo sie je nach Herkunftsland und dessen jeweiligem Reglement mehr oder weniger isoliert blieben. Versuche kombinierter Ausbildungs- und Arbeitsaufenthalte, so für 18000 Algerier, wurden nicht öffentlich gemacht, geschweige denn für sie geworben. Von der Existenz der Algerier erfuhr man vielmehr in Form von Gerüchten, die über Messerstechereien, Liebschaften, Vergewaltigungen und Kaufausflüge nach West-Berlin kursierten. Feindseligkeiten zwischen deutschen Jugendlichen und ausländischen Lehrlingen und Studenten waren absehbar. Frauen, die Kontakte zu Ausländern hatten, waren öffentlichen Ressentiments preisgegeben.

Anfang der achtziger Jahre sollen trotz der politischen Spannungen mit China auch rund 1000 Chinesen, zusätzlich einige hundert Nordkoreaner und Libyer im Lande gewesen sein.[2] Anzunehmen ist, daß es sich auch hier um Männer handelte. Als Exilland bot die DDR Chilenen, Südafrikanern, Nicaraguanern und anderen, wiederum vorzugsweise Männern, auf Dauer oder Zeit Zuflucht, Krankenhausaufenthalt, Studium und Lehre. Obgleich es in der DDR kein Asylrecht gab und somit keinen generellen Anspruch auf Aufnahme, wurde Opfern von Diktaturen nach politischen Gesichtspunkten großzügig Hilfe gewährt. Dies fand in entsprechenden Medienberichten seinen Niederschlag und ließ den Eindruck entstehen, die DDR sei solidarisch und ihre Bevölkerung ebenso.

Am 31. Dezember 1989 waren von den in der DDR lebenden Ausländern 60067 (31,4 Prozent) Vietnamesen, 51743 (27,1 Prozent) Polen, 15483 (8,1 Prozent) Mocambiquaner, 14885 (7,8 Prozent) Sowjetbürger, 13423 (7,0 Prozent) Ungarn, 7 999 (4,2 Prozent) Kubaner, 3218 (1,7 Prozent) Tschechen und Slowaken , 2055 (1,1 Prozent) Jugoslawen, 1358 (0,7 Prozent) Angolaner, 1162 (0,6 Prozent) Rumänen. Alle anderen Nationalitäten waren mit weniger als 1000 Personen vertreten, darunter 411 Nicaraguaner, 334 Chilenen, 150 Iraker, 108 US-Amerikaner und 102 Namibier.[3] Der Frauenanteil unter den Ausländern war mit 29,8 Prozent weit geringer als in der ehemaligen BRD, wo er bei 45 Prozent lag. Insgesamt 8500 Kinder gehörten zu diesen Frauen, davon 6800 mit ständigem Wohnsitz, 1700 mit Aufenthaltsgenehmigung und länger befristetem Aufenthalt.[4]

Eheschließungen und Familiengründungen innerhalb ethnischer oder nationaler Gruppen sind nirgends ausgewiesen. Die Eheschließung zwischen DDR-Bürgern und Ausländern war mit Hemmnissen verbunden, die bürokratisch erschienen und politisch induziert waren. Folglich scheiterte eine Eheschließung häufig daran, daß eine Heiratserlaubnis ohne Angabe von Gründen verweigert wurde. Zahlen über abgelehnte Anträge sind nicht veröffentlicht.

Ein Neben- oder Miteinander von In- und Ausländern war mangels »normaler« nachbarschaftlicher Beziehungen so gut wie unmöglich. Absolut belanglos dürfte die Anzahl von Drei- oder Vier-Generationen-Familien gewesen sein. Kinder anderer Sprache und anderer Lebensweise fehlten in Kindergärten und Schulen fast vollständig, die meisten DDR-Kinder kannten niemanden, der ihrer Sprache nicht mächtig oder in einer anderen Kultur zu Hause gewesen wäre.

In den achtziger Jahren lag das Alter der ausländischen Frauen größtenteils zwischen 20 und 30 Jahren (25 698 Frauen) beziehungsweise zwischen 30 und 40 Jahren (14615 Frauen); unter 18 Jahre alt waren 5422, über 60 Jahre 2225 Frauen. Von diesen Frauen lebten 1989 7988 in Berlin, 11385 im Bezirk Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), wo die Textilindustrie traditionell ihr Domizil hatte. Hier waren vorzugsweise Frauen, darunter viele Vietnamesinnen, als Arbeitskräfte beschäftigt. Die Statistik weist weiterhin 7399 Ausländerinnen im Bezirk Dresden, 4754 im Bezirk Leipzig, 4535 im Bezirk Erfurt, 3 620 im Bezirk Halle, 3015 im Bezirk Cottbus, jeweils zwischen 2000 und 3 000 in den Bezirken Potsdam, Frankfurt, Gera, Magdeburg, und unter 2000 in Rostock (1877), Suhl (1133), Neubrandenburg (801) und Schwerin (743) aus. Von den ausländischen Frauen waren insgesamt 41,5 Prozent berufstätig, 3,9 Prozent Studentinnen, 14,5 Prozent waren Lehrlinge, und bei 40 Prozent findet sich die unklare Angabe »sonstiges«.[5] 56 Prozent der ausländischen Frauen waren dieser Statistik zufolge ökonomisch selbständig.

Die ausländischen Frauen, vor allem die Vertragsarbeiterinnen, wurden nach der Wende als erste arbeitslos. Die Hoffnung der Betriebsleitungen, durch diese Ungerechtigkeit Arbeitsplätze für deutsche Frauen zu sichern, erwies sich als illusorisch. Der Verzicht auf Solidarität zahlte sich nicht aus. Die geltende Rahmenrichtlinie,[6] mit der Fragen des Aufenthalts ausländischer Vertragsarbeiter in der DDR geregelt werden sollten, wurde durch die Ereignisse der Wende außer Kraft gesetzt. Schon vorher hatte sie in ihrer Allgemeinheit wenig Konkretes für Frauen enthalten. Der administrative Umgang mit ausländischen Arbeitskräften abstrahierte von Geschlecht, Religion, Ethnizität, Bildung und Kultur.

Die von der DDR-Bevölkerung abgeschottet lebenden 363 000 bis 380 000 Soldaten und Offiziere der Sowjetischen Streitkräfte mit ihren rund 200 000 Familienangehörigen [7] beeinflußten das Leben in den Garnisonstädten gelegentlich oder häufiger durch illegalen Handel. Das Konsumverhalten der Offiziersfrauen (nur Offizieren war es gestattet, Familienangehörige mitzubringen) entsprach dem ungleichmäßigen Warenangebot in der DDR und dem akuten Versorgungsmangel in der Sowjetunion. »Hamsterkäufe« waren in allen Bevölkerungsgruppen einschließlich der Touristen aus den sozialistischen Nachbarstaaten üblich. Daß plötzlich das Kaufgebaren der »Fremden« aus Osteuropa, Vietnam, Kuba, Angola, Mocambique für die Mangelwirtschaft verantwortlich gemacht wurde, entbehrte jeglicher Rationalität. Der Mangel war ein typisches Nebenprodukt aller sozialistischen Planwirtschaften.

Am Ende der DDR zeichnete sich ab, daß der Begriff »Ausländer« zum Sammelbegriff für alle Unzufriedenheit geworden war. Unerheblich blieb, daß Vietnamesen und Vietnamesinnen, Kubaner und Kubanerinnen, Angolaner und Angolanerinnen und andere wie ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen im Berufsleben standen und damit an Produktion und Konsum gleichberechtigt Anteil hatten.

Zu keinem Zeitpunkt war das Leben der sowjetischen Offiziersfrauen, nie waren die Umstände, unter denen Frauen aus Vietnam, Mocambique, Kuba und Angola in der DDR, und zwar inner- und außerhalb ihrer Arbeitszeit, lebten, ein breites Tagesthema. Es gab Gerüchte, wie sie sich ernährten, oberflächliche Einblicke, was den Inhalt ihrer Freizeit ausmachte und über ihre Beziehungen zu den Landsleuten. Eine Abschottung zwischen »Einheimischen« und »Ausländern« mußte nicht angeordnet werden, das Bedürfnis nach alltäglichem Miteinander hielt sich in selbstgesteckten Grenzen, die für verordnet gehalten wurden und es manchmal sicherlich auch waren.

Neben der Gleichgültigkeit, die noch nicht in Gewalt umgeschlagen war, gab es die teilweise auf ein Abbuchungsverfahren reduzierte DDR-Solidaritätsbewegung, die über die Grenzen in hilfsbedürftige Entwicklungsländer reichte und mit dem eigenen Leben im eigenen Land und mit den einheimischen Ausländern wenig zu tun hatte.

Man kann sich vorstellen, wie Vietnamesinnen zumute war, die ihre Kinder und Ehemänner auf vier oder fünf Jahre in Vietnam zurückgelassen hatten, weil es keine andere Möglichkeit für sie gab, als in der DDR zu arbeiten und so das Überleben ganzer Großfamilien zu sichern. Dies wurde zuweilen als kulturelle Unbegreiflichkeit denunziert und nicht als Ausweg aus einem Dilemma des Elends gesehen.

Inzwischen gibt es erste Veröffentlichungen über das Leben der Vertragsarbeiterinnen,[8] doch das Leben der Frauen, die durch Heirat in die DDR kamen, ist unerforscht geblieben. Sie lebten und leben wie Einheimische in Mietwohnungen, gingen ihrer freigewählten Arbeit nach, hatten Familie oder waren geschieden. Ein informelles großstädtisches bi-nationales Netzwerk der Beziehungen fing sie häufig auf. Das läßt sich nicht mit der Situation der Vertragsarbeiterinnen vergleichen, deren Aufenthalt zeitlich strikt begrenzt war, die in Gemeinschaftsunterkünften an einem nicht selbst bestimmbaren Ort lebten und unter der Kontrolle ihrer Botschaften, der eigenen und der DDR-Betreuer standen und dem normativen Druck ihrer eigenen Kultur ausgesetzt waren. Ein Bruch hätte lebenslange Konsequenzen gehabt.

III. Frauenalltag

Berufstätige Frauen gehörten zum Alltag der DDR. Ungewöhnlich war es hingegen, größere Gruppen ausländischer Frauen zu sehen. Waren diese durch Sprache oder Aussehen als solche zu erkennen, so mußten sie Touristinnen oder Mitglieder ausländischer Delegationen sein. Gruppen vietnamesischer Arbeiterinnen frühmorgens in öffentlichen Verkehrsmitteln zu begegnen, war eine neue Erfahrung im öffentlichen Leben der DDR. Sie setzte mit der Ankunft der ausländischen Arbeitskräfte in den achtziger Jahren ein. Tausende junger Frauen, vor allem junge Vietnamesinnen, arbeiteten von nun an im Schichtsystem der Betriebe. Sie wurden zu Arbeitskolleginnen und blieben Fremde in der Freizeit. Sprachbarrieren, ein anderer Stand der Emanzipation, religiöse und kulturelle Bindungen, Weisungen der Botschaften, die Kontaktscheue deutscher Kolleginnen kamen zusammen.

Die Situation der Frauen war oft deutlich anders als die ihrer männlichen Landsleute. Am Arbeitsplatz spielte das keine Rolle, wohl aber in der Freizeit. Der Besuch von Diskotheken und Kneipen war Männern vorbehalten, während Frauen eher in den Heimen blieben. Während die Männer Kontakte zu deutschen Frauen suchten (für vietnamesische Männer galt dies nicht), gab es entsprechende Verhaltensweisen bei Frauen seltener. Welche Formen des Umgangs, welche Machtstrukturen in den Wohnheimen zwischen Männern und Frauen herrschten, wie die Konflikte gelöst wurden, wenn Normen der Herkunft mit der mitteleuropäischen Lebensweise kollidierten, welche Rolle ethnische und religiöse Verschiedenheiten innerhalb der Gruppen spielten und wie Frauen darauf reagierten, welche psychischen Verletzungen es gab, diese Fragen bleiben offen.

Bei ungewollten Schwangerschaften, andere gab es nicht, spielte nicht nur die unterschiedliche Einstellung der Herkunftsländer zur Abtreibung eine Rolle, sondern vor allem die zu erwartende Abschiebung aus der DDR, die mit sozialer Ächtung im Heimatland gleichbedeutend sein konnte. Die Aufklärung zum Thema Kontrazeptiva gehörte zu den Aufgaben der Betreuer.

Ausländerinnen, vor allem Vietnamesinnen, wurden zur exotischen Beigabe des trüben DDR-Alltags. In den Medien wurde anläßlich mancher jahreszeitlicher Feste an sie erinnert. Geschmückt und in ersatzheimatlicher Atmosphäre führten sie Problemlosigkeit vor. Wenn es zum Zusammenleben von Mann und Frau kam, dann in einem Zimmer(teil) des Wohnheims und nur mit Genehmigung von Heimleitung und Betreuern.[9] Das strikte Verbot, unangemeldet in fremden Wohnheimen zu nächtigen, wurde permanent unterwandert. Es gab keine Möglichkeit, sich mit Freunden und Bekannten in anderen Städten zu teffen. Die meisten Heime forderten wochenlange Voranmeldungen bei nur wenigen Gästebetten. In welchem Maß auch Frauen an dieser Reisetätigkeit beteiligt waren, wissen wir nicht.

Monat um Monat dauerte das Leben in den engen Gemeinschaftsunterkünften; bei psychologischen Problemen gab es kaum Möglichkeiten, äußere Hilfe in Anspruch zu nehmen: Ein Gespräch setzt unter anderem das Beherrschen der Landessprache voraus. Hinzu kommt, daß tägliche Isolation Hilferufe ebenfalls isoliert. Frauen aus bi-nationalen Ehen waren in dieser Hinsicht bevorzugt.

Die Infrastruktur für Ausländer war in vielerlei Hinsicht unterentwickelt. Es gab z.B. keine Zeitungen, Filme und Rundfunkangebote in den jeweiligen Landessprachen, die auf die konkreten Belange innerhalb der DDR zugeschnitten waren. Mit der Wende, im Zusammenhang mit den gravierenden sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit und der plötzlichen Angst vor Wohnraumverlust, in der sich ausländische Frauen, vor allem die Vertragsarbeiterinnen mit unzureichender Rechtskenntnis und Erfahrung wiederfanden, bildeten sich erste multikulturelle Zentren. In der Anfangsphase wurden diese häufig von Deutschen geleitet, bevor Ausländer und Ausländerinnen sich zu engagieren begannen. Frauenzentren wurden von den Vertragsarbeiterinnen eher zurückhaltend angenommen, unter anderem, wenn Männer ausgeschlossen waren oder wenn keine Vertrauensbasis gegeben war, weil in diesen Treffs keine Frauen der eigenen Nationalität als Beraterinnen zur Verfügung standen. Auch hier spielten die Sprachbarrieren eine Rolle. Inzwischen haben die ausländerfeindlichen Übergriffe in allen Ausländergruppen, vor allem bei Frauen die Furcht vor öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Aufenthalt auf der Straße verstärkt. Der Wunsch, sich in Gruppen und/oder mit männlicher Begleitung in der Öffentlichkeit zu bewegen, ist mehr als verständlich.

IV. Nicht nur Vermutungen

Viele Frauen mußten lernen, sich in Notlagen zu behelfen. Das galt in besonderem Maße für ausländische Frauen, die in der fremden Kultur weder den Schutz der Familie noch die gewohnten Lebensumstände vorfanden. Vertragsarbeiterinnen sollten über ihre Probleme mit den eigenen und deutschen Betreuern sprechen. Das setzte voraus, daß keine moralische, disziplinarische oder strafrechtliche Konsequenz zu befürchten war. Dauerthemen waren - wie nicht anders zu erwarten - persönliche Probleme und Beziehungen zwischen Männern und Frauen.

Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen eines deutschen Betreuers, der über die Lebensbedingungen kubanischer Arbeiterinnen im Jahre 1989 sagt: »Der Mann hat dort das Sagen, die Frau hat nicht viel zu bestellen. Die Frau hat dort zu fragen, ob sie zum Strand gehen darf oder in ein Lokal ... Weil bei uns die Emanzipation der Frau doch weiter fortgeschritten ist ... und eine Frau hier selbständiger ist, haben die Kubaner auch manchmal Schwierigkeiten mit unseren Frauen ... Die kubanischen Mädel haben in den ersten Jahren keinen DDR-Bürger angeguckt, irgendwie war da ein Tabu. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Ich habe zwei, drei Fälle, wo sich ein kubanisches Mädchen mit einem DDR-Bürger liiert . .. Die Jungens waren am Anfang dagegen, aber das hat sich durchgesetzt . .. Kinderkriegen ist geregelt, da muß die Frau zurück, und wir haben auch schon mehrfach von der Möglichkeit der Unterbrechung Gebrauch gemacht. Die kubanische Seite ist überhaupt nicht dafür ... sagt ... >Die sind hier, um zu arbeiten, sich auszubilden und nicht, um Kinder zu kriegen< ... Sie werden in Kuba nicht genügend aufgeklärt, das müssen wir dann hier auch machen. Dann gibt es Probleme mit der Einnahme der Pille ... Dann müssen wir auf eine Schleife zurückgreifen usw., die Mädchen dazu kriegen. Wir machen Gespräche mit der Frauenärztin am Runden Tisch. Schwangere Frauen müssen nach Kuba zurück. Ich hatte einmal einen Fall, da hat sie es verheimlicht, sie hat sich geschnürt und nach dem siebenten Monat, wo ich das dann mitbekam, wurde sie vorgestellt. Da war sie dann flugunfähig. Im Wohnheim durfte sie aus hygienischen Gründen auch nicht wohnen ... Jetzt gibt es aber schon wieder Ausnahmeregelungen. Sie mußte damals in ein Mütterheim ... und dann zurück nach Kuba.«[10]

Erst ab Anfang 1989 wurden schwangere Frauen nicht mehr gegen ihren Willen von den DDR-Behörden abgeschoben, selbst dann nicht, wenn die Herkunftsländer andere Auffassungen dazu vertraten. Die Lösung allerdings war nicht weniger fatal: »Wir gehen davon aus, daß die Betriebe sichern müssen, daß Frauen mit Kindern ordentlich leben können, aber die Wohnheime sind nicht für Kinder geeignet .. . Dort, wo der Betrieb es nicht garantieren kann, fahren die Frauen nach dem Wochenurlaub zurück und entscheiden, ob sie ohne ihr Kind wiederkommen oder bei ihrem Kind und der Familie bleiben wollen.«[11] Diese Delegierung von Verantwortung auf den Betrieb war wohl eine der ersten und letzten Entscheidungen, die in der DDR speziell für Vertragsarbeiterinnen getroffen wurden. Doch ihr fehlte die ideelle und materielle Basis. Da ausländische Werktätige vom Standpunkt der Produktion Arbeitskräfte auf Zeit waren, blieb das betriebliche Engagement auf ökonomische Erwägungen beschränkt.[12] Diese Haltung zeigte sich in der Wendephase, in der unter Ausnutzung des rechtsfreien Raums Ausländer nicht nur entlassen, sondern auch um die ihnen zustehenden wenigen Rechte und Ansprüche geprellt wurden.

Zu diesem Zeitpunkt war die Frage des Geschlechts sekundär. Arbeitslosigkeit, Verlust der Wohnunterkünfte, Abschiebung in die Heimat, Rechtlosigkeit und Flucht in Illegalität und Kriminalität bestimmten von nun an den Alltag der als überflüssige Altlast geltenden ausländischen Frauen und Männer. Das bisherige Leben der Vertragsarbeiterinnen war, wie Johanna Kehler es zusammenfaßt, ein »Leben zwischen Werk und Wohnheim«.[13] Beides war nun gefährdet, und 34 600 Frauen waren davon objektiv betroffen.

Wenn wir wenig über die Vertragsarbeiterinnen wissen, so wissen wir noch weniger vom Leben der rund 17 400 ausländischen Frauen aus über 40 Staaten, die ihren ständigen Wohnsitz in der DDR hatten, die seit Jahren und Jahrzehnten als verheiratete oder geschiedene Frauen in der DDR lebten, darunter eine große Anzahl von Universitäts-, Hoch- und Fachschulabsolventinnen. Qualifikation und Familienstand sicherten die soziale Integration, was allerdings nichts über die subjektive Wahrnehmung aussagt. Die größte Gruppe dieser Frauen kam aus sowjetischen Großstädten. Dieser Gruppe soll nachfolgend besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

V. Russische Frauen im »Dialog«

Die Heirat mit DDR-Auslandsstudenten beziehungsweise Männern, die zur politischen oder beruflichen Weiterbildung in die Sowjetunion delegiert waren, hat sich auf die spätere Integration der russischen Frauen in der DDR auf spezielle Weise ausgewirkt. Die Sowjetunion war Besatzungs- und Siegermacht, war Befreier und hochgradig idealisiertes Vorbild. Antisowjetische Ressentiments waren in der DDR (und in Bulgarien) nicht nennenswert ausgeprägt, ganz im Unterschied zu anderen »Bruderstaaten«. Das machte sich im Alltag positiv bemerkbar. Das Verhalten gegenüber hamsternden russischsprachigen Frauen war weniger aggressiv als beispielsweise gegenüber Polinnen. Überkommene und neue nationale Stereotype wirkten hier differenzierend.

Im Jahre 1988 entstand im Ost-Berliner Haus der Sowjetischen Kultur und Wissenschaft ein Klub, der sich »Dialog« nannte. Er wurde im wesentlichen von jenen gegründet, die aus der Sowjetunion in die DDR gekommen oder längere Zeit in der Sowjetunion gelebt hatten. Auch eine Frauengruppe wurde ins Leben gerufen. Einzelne Frauen begannen, in »typisch slawisch-russischer Tradition«, so Dr. Tatjana Forner, eine der Initiatorinnen,[14] Alten und Kranken, Invaliden und sonstwie bedürftigen Landsleuten zu helfen. Dieser selbstgestellte Auftrag verband in Ost-Berlin lebende sowjetische Frauen, die zuvor keinen Kontakt miteinander gehabt hatten. Gemeinsam wurden Geburtstagsgrüße verschickt und Krankenbesuche gemacht, man half sich bei Renovierungen und ähnlichem. So entwickelte sich mit der praktischen Arbeit das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das auf gemeinsame Sprache, Heimat und Herkunft gegründet war. Nationale und ethnische Unterschiede spielten keine Rolle. Monatliche Klubabende wurden eingeführt, zu denen die Frauen Selbstgebackenes und -gekochtes mitbrachten; Hausmusik, Lesungen, Diskussionen, in der Regel auf russisch, erweiterten den Kreis der Interessentinnen. Sowjetische, vorrangig russische Frauen aller Lebensalter, mit DDR-Männern verheiratet oder von diesen geschieden, nutzten die Angebote. Zunehmend brachten sie ihre alt gewordenen verwitweten Mütter mit, die im Rahmen der Familienzusammenführung in die DDR übergesiedelt oder zu Besuch gekommen waren.

Der Klub »Dialog« und die Frauengruppe haben die Wende überstanden. Inzwischen, so Tatjana Forner, sind neue Frauen hinzugekommen: Zuwandererinnen, die als jüdische Flüchtlinge nach Berlin eingereist sind und deutschstämmige Aussiedlerinnen. Ehemänner sind bei den Frauenabenden nicht ausgeschlossen. »Wenn sie kommen, dürfen sie natürlich bleiben. Und manche kommen gern.«

Tatjana Forner hat eine typische Biographie für die Frauen, die im Klub zusammenkommen. Sie lebte schon 20 Jahre in der DDR, als die Mauer fiel. »In der DDR fühlte ich mich ganz gut.« Als studierte Chemikerin arbeitete sie an der Humboldt-Universität, bevor sie sich zu einem Zweitstudium der Philosophie entschied und später als Philosophin bei der Akademie der Wissenschaften eingestellt wurde. Das Arbeitsmilieu bezeichnet sie rückblickend als anregend, die Nationalität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stand nie im Vordergrund, meist war sie ohnehin die einzige Ausländerin. Sie sah sich nicht als »Fremde«, wurde als solche nicht wahrgenommen.

Die Probleme der sowjetischen Frauen, sagt sie, waren zu DDR-Zeiten meist persönlicher Natur, die natürlich mit Emigration, Heimweh und der Sehnsucht nach mehr Glück zusammenhängen konnten. Aber es gab auch lange verschwiegene Konflikte, Beleidigungen und Übergriffe. Sie weiß von Fällen, in denen die Integration nicht einmal ansatzweise erreicht und durch die Rückreise nach der Scheidung abgebrochen wurde. Dann stellte sich die Frage nach dem Heimatland und der Staatsbürgerschaft für die Kinder, was nicht selten zu tragischen Konflikten führte.

Was es nicht gab, war ein generelles Problem ausländischer Frauen. Bi-nationale Ehen, so Tatjana Forner, hängen von der Art des Einstiegs in das neue Leben, die andere Kultur und Sprache ab. Daraus folgen Qualität und Tempo der Integration. Tatjana Forner hat zwei Kinder, die ältere Tochter wurde als Sowjetbürgerin bei der Botschaft angemeldet, der Sohn nicht. Tatjana Forners Mann hat in der Sowjetunion studiert und intensive wissenschaftliche Kontakte immer aufrechterhalten. Er spricht akzentfrei russisch.

In den fünfziger und sechziger Jahren studierten vorwiegend DDR-Männer in der Sowjetunion. Frauen beispielsweise waren lange Jahre nicht für die diplomatische Karriere vorgesehen, womit einige Studienrichtungen für sie entfielen. Weil vor allem Männer in die Sowjetunion delegiert wurden, war die Zahl der in die DDR übersiedelnden sowjetischen Frauen hoch. Für einen männlichen Sowjetbürger war es bis Ende der siebziger Jahre so gut wie unmöglich, ins Ausland zu heiraten - Wehrpflicht und der moralische Vorwurf des »nationalen Verrats« waren die Gründe hierfür.

Eine Besonderheit zeichnet die deutsch-sowjetischen Ehen aus. Das ist die Begeisterung für die Sowjetunion, die von den meisten Absolventen tief verinnerlicht wurde. Trotz der Probleme, mit denen sie konfrontiert waren, scheinen die Lebensjahre in der Sowjetunion und zwar in den verschiedenen Republiken gleichermaßen, bei ihnen eine verbindliche Affinität begründet zu haben. SU-Absolventen hatten in der Regel nach der Rückkehr enge Bindungen zueinander, die sich auch in der Gegenwart bewähren. Das erleichterte den sowjetischen Ehefrauen die Integration und ermöglichte gleichzeitig, die Traditionen der russischen Kultur, auch die Sprache, zu bewahren. Tatjana Forner nennt das die »intensive Akzeptanz der russischen Kultur«.

Die sowjetische Frau war nicht nur in Rußland in eine patriarchalische Gesellschaft hineingeboren worden. Diese Sozialisationserfahrung begleitete sie auch in die DDR: Die Ansprüche sowjetischer Frauen, so Forner, sind gemäßigt, sie beschränken sich häufig, und das trotz hoher Bildung, auf Kinder und Haushalt. Wenn diese beiden Bereiche funktionieren, ist der Grad der Zufriedenheit hoch. Das hohe Maß an Selbständigkeit, das Frauen im harten sowjetischen Alltag gewinnen, ermöglicht ihnen andererseits einen flexiblen Umgang mit neuen Problemen. Weder russische Männer noch deutsche Frauen verfügen über dieses Training. Im Gegenteil: Russische Männer haben große Schwierigkeiten, wenn die berufliche Integration im Ausland nicht funktioniert. Frauen hingegen haben Kompensationsmechanismen, zu denen auch die russischsprachige Gemeinschaft gehört.

Es ist eine Binsenweisheit, daß ethnische, nationale, kulturelle und religiöse Herkunft, Bildung und Lebensalter, die Phase im Lebenszyklus, städtische oder ländliche Umgebung neben den Persönlichkeitsmerkmalen die Integration beeinflussen. Für sowjetische Frauen, so Forner, gilt: »Sind die Kinder klein, dann dreht sich alles um sie. Wachsen sie heran, beginnen Mann und Frau ihre eigenen Leben zu leben.«

Die Adaptions- und Integrationsfähigkeit der Frauen unterliegt vielen Komponenten. Eine »geschlossene« Familie kann sich in das eigene Familien»ghetto« zurückziehen. Die bi-nationale Ehe verlangt Anpassungen an die fremde Familie des Partners, an ihre Familiengeschichte, an fremde Bräuche und Gewohnheiten, an einen gewachsenen Freundeskreis. Die Kenntnis der Landessprache, Wissen über Bräuche und Sitten, über Alltagskultur und Riten des neuen Landes erleichtern die Eingewöhnung. Es sind Entscheidungen zu treffen, beispielsweise die, welche Sprache miteinander gesprochen wird, welche Feiertage begangen werden. Die Verdopplung der Möglichkeiten ist ein Gewinn, der nicht immer als solcher gesehen wird. »In der DDR gab es unvollkommene Gesetze, aber sie spielten überhaupt keine Rolle. Immer wurde versucht, uns zu helfen, auch in den Betrieben. Das Negative war eher die Ausnahme. Das galt ganz besonders für Sowjetbürger, die in dieser Hinsicht wirklich privilegiert waren. Man wagte nicht, schlecht über sie zu reden.«

Die politische Losung der Nachkriegszeit lautete: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Dieser Satz war längst zur Farce geworden, als er mit dem Beginn von Glasnost und Perestroika wieder in den Sprachgebrauch zurückgeholt wurde, und zwar durch SU-Absolventen. Diese Zeit war auch für die sowjetischen Frauen ein Umbruch. Sie nahmen von der DDR aus großen Anteil an den Veränderungen in der Sowjetunion und wurden zu wichtigen Informationsquellen. Plötzlich wurde ihnen mit politischem Mißtrauen begegnet, was ihr Land und seine neue Politik betraf. Das hatten sie in den langen Jahrzehnten zuvor niemals erlebt. Die Gründung des Klubs »Dialog« war eine Reaktion auf diese Erscheinungen, erklärt Tatjana Forner.

Je konservativer eine Gesellschaft, je eindeutiger Männer- und Frauenbilder eine normative Funktion haben, je angepaßter beide Geschlechter an ihre Herkunft sind, desto begrenzter ist der Raum, in dem sich die ausländische Frau bewegen kann. Der Unterschied zwischen sowjetischen und vietnamesischen Frauen in der DDR ist einfach zu umreißen: Erstere kamen in der Regel als hochqualifizierte Ehefrauen hochqualifizierter und motivierter DDR-Männer in ein Land, über das sie informiert sein konnten, das sie gegebenenfalls schon besucht hatten und das ihnen eine vergleichsweise hohe materielle und emotionale Sicherheit auf Dauer und zugleich die Gewähr bot, jederzeit in die Heimat zurückkehren zu können. Letztere wurden als Arbeitskräfte auf Zeit »importiert«, kamen in ein fernes Land, mit dem sie kulturell und mental wenig verband, dessen Besonderheiten sie kaum kannten. Das Leben in Gemeinschaftsunterkünften, von der Bevölkerung isoliert, war ebensowenig auf Integration ausgerichtet wie das Ziel, das materielle Los in der Heimat zu verbessern.

Die DDR verstand sich nicht als Einwanderungs- oder Asylland im Sinne der Genfer Konvention. Bis zu ihrem Ende gab es kein Konzept, wie die Lage der Ausländer zu gestalten sei und ihre Integration vonstatten gehen solle. Diese Forderung stellte erst der Zentrale Runde Tisch. Als die auf Grundlage seiner Forderungen etablierte erste und letzte Ausländerbeauftragte des DDR-Ministerrats, Almuth Berger, entsprechende Vorlagen zusammengestellt hatte, war die Zeit der DDR abgelaufen. Die Hoffnungen auf ein gleichberechtigtes Miteinander zerstoben im Wind.

Mit dem 3. Oktober 1990 zog bundesdeutsches Ausländerrecht in die DDR ein. In den neuen Bundesländern, dem Beitritts- oder Anschlußgebiet Ost, änderte sich die bisherige ungerechte Lage so sehr, daß viele Ausländer beginnen mußten, um ihre Existenz, um Arbeit und Wohnraum und später um ihr Leben zu fürchten. Viele sind in die Heimatländer zurückgekehrt, viele geblieben. Vietnamesinnen stehen heute an Bahnhöfen und verkaufen illegal Zigaretten. Sie wissen, sie werden bald abgeschoben. Wenn ein Polizeiauto am Horizont erscheint, rennen sie wie um ihr Leben. Sie haben neue Erfahrungen gemacht, zu denen die Angst vor der Straße, die Angst vor Skinheads, die Angst vor der Polizei gehört. Sie lächeln, wenn sie ihre Zigaretten anbieten, sie haben ihr weniges Deutsch schnell verlernt.

Anderen Frauen geht es anders. Tatjana Forner sagt über sich: »Ich bin keine Ausländerin! Ich habe die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Meine Kinder sind in zwei Kulturen aufgewachsen. Ich bin keine Ausländerin mit ausländischen Kindern. Das bin ich nicht.«

Dreifach diskriminiert? Ausländerinnen in Westdeutschland

I. Ausländerinnen in der Wahrnehmung der Aufnahmegesellschaft

Ausländerinnen in der Bundesrepublik Deutschland haben stets in ganz besonderer Weise die öffentliche Aufmerksamkeit der Einheimischen auf sich ziehen können, und selten hat es eine Thematik gegeben, die, sieht man einmal vom engsten Zirkel der empirischen Sozialforschung über Migrantinnen und Angehörige ausländischer Minoritäten ab, so auffällig unkontrovers dargestellt und diskutiert wird. Dies ist um so bemerkenswerter, als die Diskussion um Ausländer, Zuwanderer und ethnische Minderheiten sonst eher durch antagonistische Standpunkte und Polarisierungen zwischen unterschiedlichen Gruppen gekennzeichnet ist.

In bezug auf ausländische Frauen herrscht über alle »Lager« hinweg zumindest in einem Punkt Konsens: Ausländerinnen sind per se in besonderem Maße das Opfer einer Benachteiligungssituation, was sie zum Objekt fürsorglicher Behandlung ebenso prädestiniert wie für Sentiments verschiedenster Schattierungen. Sabine Hebenstreit charakterisiert das Bild der ausländischen Frau in der deutschen (massenmedialen) Öffentlichkeit bündig als »rückständig«, »isoliert« und »hilfsbedürftig«.[1]

Ausländerinnen sind somit für die Bevölkerungsmehrheit zugleich ein willkommenes Objekt, an dem soziale und kulturelle Distanz zu den Herkunftsgesellschaften der Zuwanderer artikuliert wird (»rückständig«), an dem die gegenseitige Schließung sozialer Verkehrskreise zwischen Minorität und Majorität symbolisiert (»isoliert«) und schließlich die soziale Ungleichheit zwischen autochthoner Bevölkerung und Zuwanderern durch die Einnahme einer überlegenen, kustodialen Haltung und einer karitativen Attitüde (»hilfsbedürftig«) dauerhaft bekräftigt werden kann. Daß diese Haltung insbesondere gegenüber den Ausländerinnen so einhellig ist, mag nicht zuletzt daran liegen, daß der Kontakt zu ihnen noch bei weitem seltener ist als zu ausländischen Männern und sie entsprechend »fremder« erscheinen.

Einen systematischeren Ausdruck mit professionell-sozialpädagogischem Anwendungsbezug hat diese Wahrnehmung ausländischer Frauen in der These der »Dreifachdiskriminierung« ausländischer Frauen gefunden«:

- Als Arbeiterin ist die Ausländerin auf statusniedrige, unattraktive und mit hoher Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit und geringer Wahrscheinlichkeit von Aufwärtsmobilität betroffene Arbeitsplätze verwiesen (sozusagen als letzte Einsatzreserve innerhalb der industriellen Reservearmee);

- als Ausländerin und Minoritätsangehörige ist sie rechtlichen Diskriminierungen durch das Ausländer-Aufenthaltsrecht und sozialen Diskriminierungen auf dem Wohnungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgesetzt und in der Reichweite persönlicher sozialer Netzwerke begrenzt (als Bürgerin zweiter Klasse und minderen Rechts);

- als Frau ist die Ausländerin dem System geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und der Ungleichheit in Familie und Beruf ausgesetzt, was sich in der innerfamiliären Machtverteilung ebenso auswirkt wie in der sozialen Partizipation und im »gespaltenen Arbeitsmarkt«.

Wie sich die drei Dimensionen einer möglichen Benachteiligung gegenseitig beeinflussen können, ist jedoch bislang über das bloße Benennen kumulativer Problemlagen hinaus weder theoretisch ausgearbeitet noch empirisch untersucht worden. In Westdeutschland kulminieren die skizzierten Tendenzen in der öffentlichen Wahrnehmung türkischer Frauen, an denen sich die Attitüden gegenüber Ausländerinnen prototypisch entzünden, d.h. in der Mehrzahl der Diskussionen stellen »Ausländerin« und »Türkin« austauschbare Begriffe dar. »Die Türkin« ist damit in besonderer Weise zum Objekt der Fremdwahrnehmung und der Stereotypenbildung geworden, und es fällt den wenigsten der »sozial« eingestellten Angehörigen der Bevölkerungsmehrheit sonderlich schwer,

geläufige Urteile über deren psycho-soziale »Befindlichkeit« und deren kulturellreligiösen »background« zu artikulieren,

über deren benachteiligte Situation als Opfer der Trennung von kulturellen Wurzeln, von Entbehrungen in schlechten Wohnbedingungen und restriktiven ökonomischen Verhältnissen bei gleichzeitiger Sorge für (sehr viele) Kinder zu berichten und den »Kulturschock« der »ländlichen«, »religiösen«, »traditionellen«, »schlecht oder gar nicht gebildeten«, »von Patriarchalismus und ständiger Bevormundung entmündigten« türkischen Frau in der Aufnahmegesellschaft in den buntesten Farben zu schildern.

Große »Kennerschaft« verraten diejenigen, die diese Urteile mit religiösen Normen oder gar Koran-Suren zu belegen wissen (als ob umgekehrt das einzige Problem bei der Beschreibung von Frauen-Situationen aus Gesellschaften mit großer Verbreitung des Christentums - von Südafrika bis Nordeuropa - die Bibelfestigkeit wäre).

Große Akzeptanz erzielen alle Berichte, die besonders krasse Beispiele der Unterdrückung und Mißhandlung türkischer Frauen zum Inhalt haben - wenn sie durch türkische Männer (Väter, Brüder, Ehemänner, Söhne) begangen worden sind und sich als eklatantes Beispiel einer fremdkulturellen Lebensweise darstellen lassen (»die« türkischen Männer sind »patriarchalisch und gewalttätig«). Dann läßt sich (weil ohne Interaktionsbezug: konsequenzenloses) Mitleid mit »der« türkischen Frau mit einer Feindlichkeit gegenüber »dem« türkischen Mann verbinden und als Legitimation einer an ethnischen Linien orientierten Distanzierung verwenden.

Auch vordergründig wohlmeinende Stereotype von Ausländerinnen haben somit eine ambivalente Funktion in der Beziehung zwischen Majorität und Minorität: Indem sich Mitleid mit einer Faszination durch Exotik und Fremdartigkeit verbindet, werden die ohnehin bestehenden Urteile darüber, was das »Türkische« an den Türkinnen ist, immer wieder bekräftigt und nur solche Türkinnen überhaupt wahrgenommen, die diesem mit einer Vielzahl von exotisch-folkloristischen Attributen ausgestatteten Gesamtbild entsprechen. Fremdenfeindlichkeit, die sich aus fehlendem Kontakt zwischen Angehörigen von Minorität und Majorität ergibt, und Reduzierung der Möglichkeiten zur Überprüfung des eigenen Urteils auf Konsensbildung innerhalb der eigenen Bezugsgruppe sind damit eng zusammenhängende Prozesse.

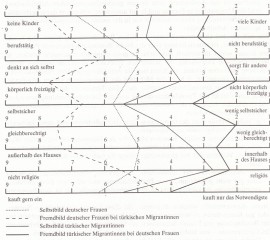

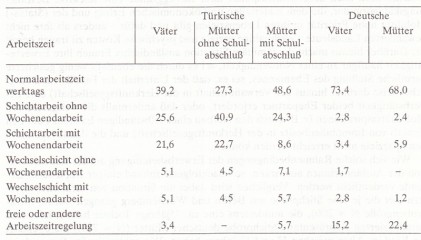

Schaubild 1: Selbst- und Fremdbild deutscher Frauen und türkischer Migrantinnen

Die Stabilität solcher Urteilsbildungen über Türkinnen werden an Hand einer sozialpsychologischen Untersuchung von Angelika Schmidt-Koddenberg deutlich, in der die gegenseitigen Selbst- und Fremdbilder von deutschen Frauen und türkischen Migrantinnen erhoben wurden: gefragt wurde, wie die deutschen und türkischen Frauen sich selbst und wie sie die jeweils anderen sehen [3] (vgl. Schaubild 1).

Das in diesem Zusammenhang wesentliche Untersuchungsergebnis ist, daß die jeweiligen Fremdbilder viel extremer sind als die Selbstbilder: Türkische Frauen werden von deutschen Frauen sehr viel stärker in Richtung »viele Kinder«, »nicht körperlich freizügig«, »wenig gleichberechtigt« und »religiös« eingestuft, als sie es selbst tun - ähnliches gilt auch für die (gegensätzliche) Einstufung der deutschen Frauen durch die Türkinnen. Die jeweiligen Selbstkonzepte liegen dagegen relativ dicht beieinander und weisen teilweise weniger Differenzen zueinander auf als zu den jeweiligen Fremdkonzepten.

Aus diesen Befunden ergibt sich eine beträchtliche wahrgenommene soziale Distanz zwischen deutschen Frauen und türkischen Migrantinnen, und zwar auf beiden Seiten gleichermaßen. Die erheblichen Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdbild verweisen zugleich auf eine Wahrnehmung, bei der die Unterschiede betont und die Gemeinsamkeiten unterbewertet werden. Dies gilt um so mehr, als die (hier nicht wiedergegebenen) Unterschiede zwischen den »idealen Selbstkonzepten« (d.h., wie die Frauen gern sein möchten) beider Gruppen noch geringer ausfallen als die zwischen den realen Selbstkonzepten!

Ohne Zweifel hat zur Produktion solcher stereotyper Wahrnehmungsmuster die Art und Weise beigetragen, wie die innerwissenschaftliche Diskussion zur Situation ausländischer Frauen in der Vergangenheit geführt worden ist. Kritikwürdig erscheinen auch die Argumente, mit denen die Ausbildung derjenigen bestritten wurde, die von Berufs wegen mit ausländischen Mädchen und Frauen zu tun haben (insbesondere Grund- und Hauptschullehrerinnen und Sozialpädagoginnen).

Elke Esser wirft in ihrer Analyse den wissenschaftlichen Ansätzen zum Problemkreis »Ausländische Frauen« insgesamt einen Mangel an Erklärungszielen und insbesondere an Erklärungswillen vor:[4] Unter dem Mangel an Erklärungszielen versteht sie das Verharren auf dem bloßen Konstatieren von Diskriminierung und Benachteiligung der Ausländerinnen und die nebulös bleibende Vermutung, daß diese Diskriminierungen sich »irgendwie« auf deren Eingliederungsprozeß und weiteren Lebenslauf auswirken. Bei den Analysen würden die zugrundegelegten Theorien immer wieder auf ganz bestimmte, einem Kulturdeterminismus verpflichtete Ansätze der frühkindlichen und geschlechtsspezifischen Sozialisation beschränkt: Forscherinnen, die sich mit Problemen ausländischer Frauen befassen, trennten sich nur ungern von der vermeintlichen Exotik des traditionellen Islam als geschlechtsspezifischer Sozialisations-instanz und hielten ungebrochen an der prägenden Bedeutung frühkindlicher Soziali-sationserfahrungen fest, die alle weiteren darauf aufbauenden Entwicklungsprozesse determinierten. »Die Autorinnen, die geschlechtsspezifische Sozialisation als bestimmende Kraft für das Verhalten ausländischer Frauen in den jeweiligen Einwanderungskontexten sehen, können eigentlich die Tatsache, daß nicht alle türkischen Frauen unter psychosomatischen Störungen, Ehe- und Erziehungsproblemen, unter Isolation leiden u.a. nur als Anomalie begreifen, nicht aber erklären.«[5]

Eine Folge des fehlenden Erklärungswillens und der Abneigung gegenüber quantitativ-empirischer Forschung sei die Fortschreibung, wenn nicht sogar das Auslösen von Vorurteilen. »Betrachtet man die >Zitierkartelle< innerhalb der auf Frauen bezogenen Ausländerforschung und die geringen Zahlen von Primäruntersuchungen, kann es nicht verwundern, wenn Behauptungen unhinterfragt bleiben und daraufhin als (Vor-)Urteile ständig kolportiert werden. So haben Sozialwissenschaftler zu den vielfältigen Vorurteilen, wie sie z.B. gegenüber Türken aufgebracht werden, noch einige hinzugefügt: über den speziellen Autoritarismus türkischer Männer, über geprügelte und gequälte devote Ehefrauen als Norm; haben in bester ethnozentrischer Manier die islamische Religion diskreditiert.« Elke Esser sieht hierin ein Musterbeispiel für wissenschaftliches Etikettieren, »labelling by social science«.[6]

Ein Jahrzehnt später kann das Urteil nicht wesentlich anders ausfallen, denn die Anzahl der Untersuchungen über ausländische Frauen in der Bundesrepublik Deutschland auf breiterer empirischer Basis hat sich nicht wesentlich erhöht; außer den zitierten Studien von Esser und Schmidt-Koddenberg ist man auf die Pionierarbeit von Katharina Ley sowie auf verstreut publizierte Aufsätze verwiesen;[7] sie werden inzwischen jedoch durch eine Reihe von qualitativen Studien ergänzt.[8] Daneben hat sich durch repetitives Zitieren eine eigene »Ausländerinnen-Folklore« herausgebildet, die zwar ihre Funktion als Lieferant plausibler Bilder über Ausländerinnen und die Kultur ihrer Herkunftsgesellschaften mit »Fallbeispielen« zu erfüllen weiß, aber selbst einem Marginalisierungsprozeß unterworfen ist. Hierzu trägt sie selbst bei, indem sie sich von den theoretischen und methodischen Entwicklungen der allgemeinen Sozialforschung ebenso hermetisch ausschließt wie von einem Austausch mit der (sehr wohl existierenden!) empirischen Forschung in den jeweiligen Herkunftsgesellschaften der Migrantinnen. Ein Ergebnisaustausch mit Wissenschaftlerinnen aus den Herkunftsgesellschaften und eine Rezeption der dortigen empirischen Sozialforschung ist bislang nur zögernd in Gang gekommen.[9]

Ein solcher Austausch kann nicht nur die Befunde der Ausländerinnen-Forschung bestätigen und zu einer Differenzierung des Bildes über die Herkunftsgesellschaften und deren rasante Wandlungsdynamik beitragen, er wäre zugleich der bescheidene Ausdruck eines nicht-kustodialen Verhältnisses zu diesen Nationalitäten. Solchen Analysen ist beispielsweise zu entnehmen, daß die Türkei

- nicht nur ein Land mit einer vergleichsweise hohen Analphabetinnen-Quote von 45 Prozent ist (1980),[10] sondern zugleich das Land auf der Welt mit dem höchsten Anteil von Frauen im Professorenamt und in den freiberuflichen akademischen Berufen;[11]

- nicht nur ein Land mit einer vergleichsweise hohen Geburtenrate von 3,8 ist (1988), sondern daß diese sich seit 1950 ausgehend von einem Stand von 6,9 fast halbiert hat und sich bei Akademikerinnen nicht von der deutscher Frauen unterscheidet;[12]

- zu keinem Zeitpunkt ein Land gewesen ist, in dem großfamiliäre Lebensformen von mehr als einer kleinen Minderheit praktiziert worden sind.[13]

Auf die skizzierte Forschungssituation ist es zurückzuführen, daß die nachfolgende Darstellung selektiv und bruchstückhaft bleiben muß. Sie ist selektiv, weil nur in den wenigsten Fällen vergleichende Untersuchungen vorliegen, in die etwa

- Frauen mehrerer Zuwanderungsnationalitäten,

- ein Vergleich zwischen deutschen und ausländischen Frauen,

- ein Vergleich zwischen nicht gewanderten und zugewanderten Frauen einbezogen worden wären. Die Darstellung ist zugleich bruchstückhaft, weil die vorhandene empirische Basis häufig viel zu schmal ist, um daraus die weitreichenden Schlußfolgerungen ziehen zu können, die notwendig wären, um die verschiedenen Dimensionen des Eingliederungsprozesses und des Lebenslaufs unter Migrationsbedingungen differentiell nach

- den jeweiligen nationalen, regionalen und sozialstrukturellen Herkunftsbedingungen,

- der Zugehörigkeit zur ersten und zweiten Zuwanderergeneration,

- dem Migrationszeitpunkt im Lebens- und Familienzyklus

analysieren und erklären zu können. Die nachfolgende Darstellung stellt sich deshalb zur Aufgabe, eine Zwischenbilanz der empirischen Ausländerinnenforschung vorzunehmen und Berichte zur Situation ausländischer Familien fortzuschreiben und zu ergänzen.[14] In einem ersten Schritt sollen die wesentlichen Befunde zur demographischen Entwicklung ausländischer Frauen in der Bundesrepublik Deutschland zusammengetragen werden, bevor anschließend auf die soziale Situation ausländischer Frauen eingegangen wird.

II. Die demographische Entwicklung ausländischer Frauen in der Bundesrepublik Deutschland

Die demographische Entwicklung der Ausländerinnen in der Bundesrepublik Deutschland ist vorrangig durch die Form der Zuwanderung von Arbeitsmigranten nach Deutschland bestimmt worden. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Arbeitsmigranten eine hochselektive Bevölkerungskategorie sind, wobei der Selektionsprozeß durch eine Vielzahl von Faktoren determiniert ist, die auf sehr komplexe Art zusammenwirken. Läßt man die Faktoren zunächst unberücksichtigt, die mit den jeweiligen Bedingungen in den Herkunftsgesellschaften zusammenhängen, so lassen sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland drei historische Bedingungskonstellationen benennen, die die demographische Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung maßgeblich beeinflußt haben und die jeweils von politisch-administrativen Neuregelungen ausgelöst worden sind.

- Der Beginn der Zuwanderung von Arbeitsmigranten ist im wesentlichen ausgelöst worden durch das Versiegen der Zuwanderung aus der DDR nach dem Bau der Berliner Mauer bei gleichzeitiger großer Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem expandierenden Arbeitsmarkt und der Notwendigkeit, die kriegsbedingten Lücken im Altersaufbau der Bevölkerung zu schließen. In dieser Zeit wurden Anwerbeverträge mit verschiedenen südeuropäischen Ländern geschlossen, wobei quantitativ bedeutsame Ströme von Arbeitsmigranten zunächst aus Italien kamen und erst die letzte Welle von Arbeitsmigranten aus der Türkei stammte. Dieser Rang in der Zuwanderungsfolge hatte selbstverständlich erheblichen Einfluß auf die gesellschaftlichen Eingliederungsmöglichkeiten der Türken: Weniger die »kulturelle Distanz« als vielmehr die sich drastisch verringernden Möglichkeiten auf dem Arbeits-, Wohn- und Ausbildungsmarkt dürften die Eingliederung dieser Nationalität schwieriger gestaltet haben als die der früheren Zuwanderer und sie in der öffentlichen Diskussion zu einem »sozialen Problem« gemacht haben. Im folgenden soll deshalb - wo dies möglich ist - ein Vergleich zwischen der demographischen Entwicklung bei den Italienerinnen und Türkinnen erfolgen, was sich auch deshalb anbietet, weil nur erstere der Europäischen Gemeinschaft angehören und deshalb von einer Reihe ausländerrechtlicher Regelungen ausgenommen sind.

- 1973 wurde von der Bundesrepublik ein Anwerbeverbot für Arbeitsmigranten aus Nicht-EG-Ländern verhängt, was zur Folge hatte, daß »Arbeitsmigration« seitdem kein legales Motiv mehr für Zuwanderungen nach Deutschland ist und deshalb andere Zuwanderungsmöglichkeiten an Bedeutung (für Nicht-EG-Mitglieder) gewinnen. Besondere Bedeutung erlangte deshalb bei den sich bereits in Deutschland aufhaltenden Arbeitsmigranten das Motiv der »Familienzusammenführung«. Eine der wesentlichen Folgen des Anwerbestopps war, daß ab diesem Zeitpunkt eine zeitweilige Rückkehr in die Herkunftsgesellschaft (z.B. für den Versuch, sich dort eine Existenz aufzubauen - mit der Option einer Rückkehr nach Deutschland im Falle eines Mißerfolgs) unmöglich geworden ist. In dieser Situation haben sich viele Arbeitsmigranten für einen dauerhaften Verbleib entschieden und ihre Familien, die bis dahin zu großen Teilen in der Herkunftsgesellschaft verblieben waren, nachziehen lassen. Zwar war auch in den sechziger Jahren eine größere Anzahl von Ausländerinnen angeworben worden (unter ihnen eine beträchtliche Anzahl von Türkinnen, die als erste aus ihrer Familie auswanderten und ganz offensichtlich diese Situation gut bewältigt haben: Sie sind niemals als »soziales Problem« auffällig geworden); diese haben jedoch erst in den siebziger Jahren quantitativ größere Bedeutung (und öffentliche Aufmerksamkeit) erlangt. Eine der nicht beabsichtigten Folgen dieses Anwerbestopps war es also, daß die ausländische Bevölkerung aus Nicht-EG-Ländern beträchtlich zugenommen und die Beschäftigtenquote bei ihnen deutlich abgenommen hat.

- Seit 1983 sind mehrere administrative Regelungen erlassen worden, die finanzielle Anreize für eine Rückkehr von Ausländern in ihre Herkunftsgesellschaften schaffen sollten. Eine Modifikation des Ausländerrechts Ende der achtziger Jahre soll bessere Möglichkeiten zur Einbürgerung von Ausländern mit längerer Aufenthaltsdauer bewirken, neuen Zuwanderungen dagegen entgegenwirken. Dies ist vor allem unter dem Eindruck geschehen, daß a) ohnehin größere Zuwanderungen von »Volksdeutschen« aus Osteuropa zu erwarten sind und b) nunmehr nicht »Arbeitsmigration« oder »Familienzusammenführung«, sondern »politische Verfolgung« als Migrationsmotiv stark zugenommen hat.

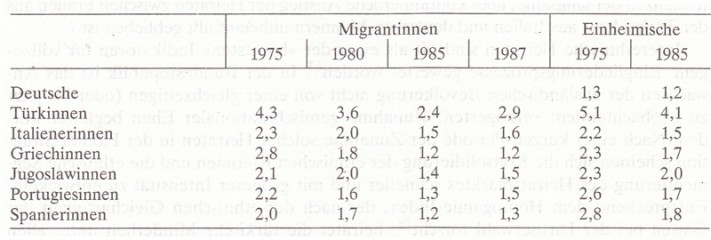

Schaubild 2 zeigt die Zu- und Abwanderungen von Ausländerinnen, wobei insbesondere die starken Schwankungen bei den Zuwanderungen auffallen. Der größte Zuwanderungsstrom ausländischer Frauen erfolgte zwischen 1967 und 1973, ein zweiter schwächerer Höhepunkt ist um 1980, der bislang niedrigste Zustrom seit 1962 im Jahr 1983 zu verzeichnen gewesen; seitdem nimmt die Anzahl weiblicher Zuwanderer wieder zu. Abwanderungen liegen - sieht man von den konjunkturellen Einflüssen der Wirtschaft ab - seit dem Beginn der siebziger Jahre auf einem gleichmäßig hohen Niveau. Werden Zu- und Abwanderungen saldiert, so ergibt sich (mit Ausnahme des Jahres 1967) bis 1974 ein deutliches Plus an Zuwanderungen, in den Jahren 1975 bis 1977 überwiegen die Abwanderungen; anschließend ist bereits wieder bis 1981 ein Plus an Zuwanderungen zu verzeichnen. Nach einer kurzen Phase vermehrter Abwanderungen zwischen 1982 und 1984 überwiegen seitdem wieder die Zuwanderungen.

Aufschlußreicher für die Auswirkungen unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen ist der Vergleich zwischen italienischen und türkischen Frauen: Bei den Italienerinnen, die von den erwähnten Regelungen nicht betroffen sind, ist ein stetiger Rückgang des Zuwanderungsstromes seit dem Ende der sechziger Jahre und ein jährlich gleichbleibender Rückwanderungsstrom zu verzeichnen. Dagegen gibt es bei den Türkinnen einen starken Zustrom unmittelbar vor und noch längere Zeit nach dem Anwerbestopp. Bei den Abwanderungen zeigt sich zudem, daß die Rückkehranreize keine nachhaltigen Wirkungen zeitigten: Zwar ist 1984 ein Spitzenwert in den Abwanderungen zu verzeichnen, dafür sinken aber die Werte anschließend unter das Ausgangsniveau, was darauf schließen läßt, daß hier »Mitnahmeeffekte« durch Vorverlegung einer ohnehin geplanten Rückwanderung eine erhebliche Rolle gespielt haben.

Schaubild 2: Zuwanderung von Ausländerinnen in Deutschland 1961-1985

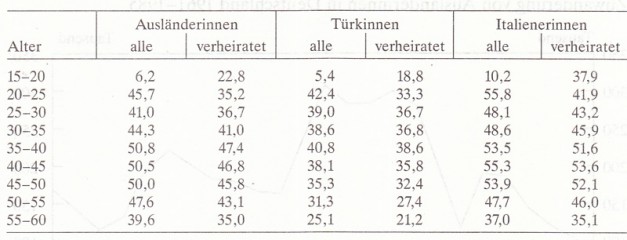

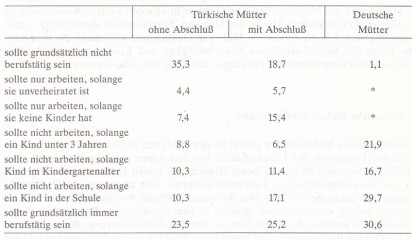

Tabelle 1: Altersspezifische Erwerbsquoten ausländischer Frauen 1987 (in Prozent)

Bis zu Beginn der achtziger Jahre ist ein kontinuierlicher Anstieg der ausländischen weiblichen Bevölkerung zu verzeichnen, die sich seitdem knapp unter zwei Millionen eingependelt hat. Aufschlußreich ist hierbei erneut der Vergleich zwischen Italienerinnen und Türkinnen: Während die Anzahl der Italienerinnen auf Grund ihrer unbeschränkten Wanderungsmöglichkeiten seit 1970 mit ca. 200 000 konstant geblieben ist, hat sich die Anzahl der Türkinnen parallel zur Entwicklung der Gesamtzahl der Ausländerinnen von 124 000 (1970) auf 643 000 (1987) erhöht.

Von wesentlicher Bedeutung gerade für die Analyse von Wandlungstendenzen bei ausländischen Frauen ist die Tatsache, daß Migrantinnen keine bestandsstabile Bevölkerungsgruppe sind, die einmal nach Deutschland zuwandert und dann kontinuierlich dort verbleibt. Statt dessen verdeutlicht der Vergleich von Zu- und Abwanderungen, daß nach wie vor ein erheblicher Bevölkerungsaustausch in den ausländischen Minoritäten stattfindet. Zwischen 1961 und 1985 sind insgesamt 4 837 700 ausländische Frauen zugewandert und 2 825 000 abgewandert; bei einem Bestand von 1,8 Millionen Ausländerinnen bedeutet das einen mehr als zweieinhalbfachen Austausch innerhalb von 25 Jahren. Dieser anhaltende Bevölkerungsaustausch muß insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn demographische Zeitreihen als Maße des Wandels bei den ausländischen Frauen interpretiert werden: Mögliche Veränderungen bei den Maßzahlen müssen nicht unbedingt Assimilation, Akkulturation oder Rückzug in eine Minoritäten-Subkultur indizieren, sie könnten auch auf Selektionsprozesse zurückzuführen sein.

Einer der nicht beabsichtigten Effekte des Anwerbestopps mit seiner rechtlichen Diskriminierung des Motivs »Arbeitsmigration« ist gewesen, daß gerade bei den weiblichen Zuwanderern mit einer absoluten Zunahme der Bevölkerungszahlen ein starker Rückgang der relativen Beschäftigungsquote verbunden gewesen ist. Lag zu Beginn der siebziger Jahre (vor dem Anwerbeverbot) die Erwerbsquote der Ausländerinnen (15- bis unter 65jährige) noch bei 70 Prozent, so ist sie bis 1988 kontinuierlich auf ca. 50 Prozent gesunken und liegt damit zu diesem Zeitpunkt 4 Prozent unter der Erwerbsquote deutscher Frauen, nachdem sich 1986 die Kurven der Erwerbsquoten beider Gruppen bei 53,5 Prozent geschnitten hatten.[15]

Erwerbstätigenquoten von Frauen hängen (nach wie vor) in starkem Maße von ihrem Alter und ihrem Familienstand (bzw. ihrer Mutterschaft) ab. Die höchsten Erwerbsquoten sind bei den Ausländerinnen im Alter zwischen 35 und 50 Jahren zu verzeichnen. Die Niveauunterschiede zwischen Italienerinnen und Türkinnen sind beträchtlich; bei letzteren liegt die Quote der Erwerbstätigen unabhängig vom Familienstand in allen Altersgruppen deutlich niedriger. Dies läßt darauf schließen, daß unabhängig von den konkurrierenden Aufgaben in Familie und Beruf für die verheirateten Türkinnen die Arbeitsmarktchancen einerseits (aufgrund ihres späteren Eintreffens in Deutschland) deutlich geringer sind und andererseits aufgrund der andersgearteten Zuwanderungsbedingungen viele nichterwerbstätige Italienerinnen in der Herkunftsgesellschaft verbleiben.

Diese Trends zeigen bereits nachdrücklich, daß die Mehrzahl der demographischen Wandlungstendenzen in der Ausländerinnen-Population auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Mitglieder eines ausländischen Haushalts zurückzuführen sind, was wiederum zu starken Veränderungen in den Geschlechterproportionen, der Altersstruktur und in dem Familienstand der ausländischen Wohnbevölkerung geführt hat.

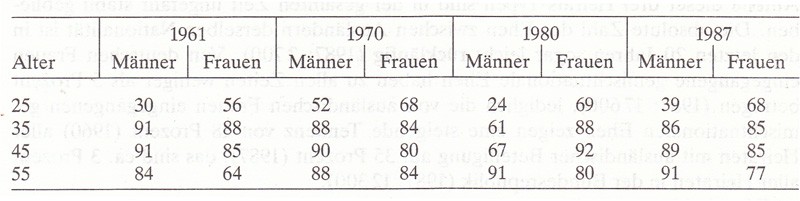

Ein Blick auf die Altersstruktur und den Familienstand männlicher und weiblicher Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 1961, 1970, 1980 und 1987 zeigt die Richtung der Bevölkerungsentwicklung sehr deutlich: 1961 bestand die Gesamtheit der ausländischen Bevölkerung zu ca. 60 Prozent aus Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren (den klassischen »Gastarbeitern«) mit einem klaren Schwerpunkt bei den 20-30jährigen, deren Anteil höher ist als der aller Ausländerinnen zu diesem Zeitpunkt. Von diesem Ausgangspunkt aus entwickeln sich folgende Prozesse:

- Der Anteil der Ausländerinnen erhöht sich von 31,1 Prozent (1961) auf 44,6 Prozent (1987). Wiederum hatte der Anwerbestopp von 1973 unterschiedliche Auswirkungen auf die türkische und italienische Zuwanderungspopulation: Zu jenem Zeitpunkt war der Anteil der Türkinnen (32,9 Prozent) niedriger als der der Italienerinnen (33,6 Prozent); 1975 aber übertraf er ihn bereits, als der Anteil der Türkinnen auf 37,8 Prozent, der der Italienerinnen auf 36,9 Prozent angestiegen war. Verstärkter Familiennachzug bei den Türken führte dazu, daß bei ihnen 1987 45,2 Prozent der Zuwanderer weiblich sind, jedoch nur 39,6 Prozent bei den Italienern.

- Die Altersstruktur der (vorwiegend männlichen) Pioniermigranten verändert sich: 1961 liegt der Modalwert (die am stärksten besetzte Jahrgangsgruppe) des Alters der Ausländerinnen bei 22 Jahren, 1970 bei 24 Jahren, 1980 bei 34 Jahren und 1987 bei 38 Jahren. Die Unterschiede zwischen diesem Alterungsprozeß der ausländischen Bevölkerung und der abgelaufenen »historischen« Zeit verweisen dabei nochmals auf den zwischenzeitlich ablaufenden Selektions- und Substitutionsprozeß. - Eine Normalisierung der Altersstruktur findet durch den Alterungsprozeß der ausländischen Bevölkerung, durch anhaltende Kettenwanderung und durch die Geburt von Kindern in der Aufnahmegesellschaft in beide Richtungen statt. Hierdurch steigt der Anteil der türkischen Population unter 15 Jahren schnell von 12,6 Prozent (1970), 25,8 Prozent (1975) auf ein Maximum von 33,5 Prozent (1980) und sinkt seitdem leicht auf 31,4 Prozent (1985) und 32,9 Prozent (1987). Wiederum ist der Prozeß bei den Italienern weit weniger intensiv, bei denen der Anteil dieser Altersgruppe nur von 18,7 Prozent (1970), 21,8 Prozent (1975) auf 21,9 Prozent (1980) steigt und seitdem ebenfalls abnimmt (1985: 20,0 Prozent).

Solche Unterschiede zwischen den beiden Nationalitäten sind das Resultat eines unterschiedlichen generativen Verhaltens einerseits und von Migrationsstrategien andererseits, die auf der Basis bevölkerungsstatistischer Daten nicht voneinander getrennt werden können. Da die amtliche Statistik nur solche Personen enthält, die in einem Haushalt (ihrer Eltern) in Deutschland leben, erfaßt sie nicht die Familienmitglieder, die sich im Ausland aufhalten. Während der Anteil von Kindern, die nicht bei ihren Eltern leben, für die einheimische Bevölkerung statistisch vernachlässigbar ist und somit die Haushaltsstatistik ein relativ gültiges Bild von der Familiengröße und vom generativen Verhalten liefert, ist dies für Zuwanderer nicht der Fall. Für sie enthält die Haushaltsstatistik nur teilweise verläßliche Informationen, da sie systematisch bei der Schätzung der Familiengröße jene Personen übergeht, die noch in der Herkunftsgesellschaft leben oder dorthin gebracht worden sind. Ebensowenig wird das generative Verhalten außerhalb des Erfassungsgebietes berücksichtigt. Somit kann angenommen werden, daß Schlüsse aus der Bevölkerungsstatistik das absolute Ausmaß der Fruchtbarkeit ausländischer Frauen ebenso unterschätzen wie das Ausmaß der Veränderungen im generativen Verhalten, da der Anteil der Geburten im Herkunftsland vermutlich mit dem Eingliederungsprozeß (sowohl individuell wie im historischen Vergleich) abnehmen wird.

Einen Hinweis auf die Gültigkeit der Annahme, daß noch eine gewichtige Anzahl von Ereignissen in der Familienbiographie ausländischer Frauen in der Herkunftsgesellschaft stattfindet, gibt das disproportionale Geschlechterverhältnis der ausländischen Bevölkerung vom ersten Lebensjahr an. 1975 betrug der Anteil der Mädchen an der ausländischen Bevölkerung unter fünf Jahren 45,9 Prozent und erhöhte sich seitdem von 46,5 Prozent (1980) und 47,4 Prozent (1985) auf 48,5 Prozent (1987), um sich damit langsam dem biologischen Erwartungswert zu nähern. Wiederum ist der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Aufenthaltsort der Kinder nur bei den türkischen Zuwanderern und nicht bei den Italienern sichtbar, bei denen der Anteil der Mädchen dieses Alters 50,8 Prozent (1970) und 49,1 Prozent (1985) beträgt, wohingegen er bei den türkischen Mädchen nur bei 47,6 Prozent (1970) und 46,0 Prozent (1985) liegt.

Die Alterung der Pionierwanderer und die Normalisierung der Altersstruktur durch Kettenwanderung tragen zu den Veränderungen in bezug auf Familienstand und Heiratszeitpunkt in der ausländischen Bevölkerung bei (vgl. Tabelle 2). In der Pioniersituation der sechziger Jahre waren die meisten Arbeitsmigranten - dem frühen Heiratsalter in den Herkunftsgesellschaften entsprechend - bereits zum Ankunftszeitpunkt verheiratet. 1961 waren 91 Prozent der 35jährigen Arbeitsmigranten und 88 Prozent der Arbeitsmigrantinnen verheiratet. Dieser Anteil sank bis 1970 nur unwesentlich auf 88 Prozent bei den Männern und bei den Frauen auf 84 Prozent. In den siebziger Jahren veränderten sich die Heiratsbedingungen für die ausländische Bevölkerung zunehmend, da sich die Altersgruppe im heiratsfähigen Alter immer mehr aus Angehörigen der zweiten Generation von Arbeitsmigranten zusammensetzte. Dies führte zunächst für die ausländischen Männer wegen einiger »Irregularitäten« zu einem deutlichen Engpaß auf dem Heiratsmarkt (»marriage squeeze«): Ihre schwache Position auf dem Arbeitsmarkt wegen ihrer häufig nicht konkurrenzfähigen Ausbildung (und wegen faktischer Diskriminierung), ihr hohes Arbeitslosigkeitsrisiko und die (für sie) sehr unvorteilhafte Geschlechterproportion auf dem (ethnisch segmentierten) Heiratsmarkt führten zu einer massiven Verzögerung der Heirat und zu einer hohen Unverheiratetenquote unter den männlichen Ausländern (so noch 1980).

Tabelle 2: Anteil der Verheirateten an der ausländischen Bevölkerung 1961-1987 (in Prozent)

Wie die wieder steigenden Zahlen der verheirateten Ausländer im Alter zwischen 35 und 45 Jahren für 1987 zeigen, scheint dieser »marriage squeeze« inzwischen an Bedeutung verloren zu haben.

Diese Übergangssituation hat die weiblichen Nachkommen der Arbeitsmigranten in weit geringerem Ausmaß betroffen. Sie befinden sich in doppelter Hinsicht in einer günstigen Lage auf dem Heiratsmarkt: Erstens werden (vornehmlich) weibliche Ausländer in Deutschland auf dem Heiratsmarkt dadurch begünstigt, daß sie ihre Arbeitserlaubnis an ihren zukünftigen Ehemann »verleihen« können, was ihre Attraktivität auf dem Heiratsmarkt in der Herkunftsgesellschaft (wenn diese sich außerhalb der EG befindet) erheblich steigert und nicht selten eine Aufwärtsmobilität ermöglicht; zweitens profitieren die jungen Ausländerinnen von der unausgeglichenen Geschlechterproportion auf dem ethnisch segmentierten Heiratsmarkt in Deutschland. Beides hält den Anteil der verheirateten Ausländerinnen in allen Altersgruppen auf einem anhaltend hohen Niveau.

So ist es nicht erstaunlich, daß der Anteil der verheirateten Türkinnen in allen Altersgruppen höher ist als der aller Ausländerinnen insgesamt. 1987 sind 84 Prozent der 25jährigen Türkinnen in Deutschland verheiratet, 92 Prozent der 35jährigen, 91 Prozent der 45jährigen und 84 Prozent der 55jährigen. Auch die Italienerinnen in Deutschland haben eine höhere Verheiratungsquote als der Durchschnitt der Ausländerinnen, sie liegt jedoch deutlich unter der der Türkinnen: 1987 sind 68 Prozent der 25jährigen, 88 Prozent der 35jährigen, 89 Prozent der 45jährigen und 85 Prozent der 55jährigen Italienerinnen verheiratet.

Heiraten: Die absolute Anzahl der Heiraten von Ausländern (ein- oder beidseitig) hat sich in den letzten 40 Jahren nicht stark verändert und ist seit 1965 nahezu stabil geblieben (1950: 23 100; 1960: 21 100; 1970: 32 900; 1980: 35 400; 1987: 35 100). Es ist auch kein kontinuierliches Ansteigen der Heiraten parallel zur Anzahl der Ausländer in Deutschland oder als Resultat eines fortgeschrittenen Eingliederungsprozesses bei einem Teil von ihnen zu beobachten: Seit Mitte der sechziger Jahre beträgt der Anteil der Heiraten mit Beteiligung von Ausländern ca. neun Prozent aller Eheschließungen in Deutschland.

Die absolute Zahl der Heiraten zwischen Ausländern (derselben Nationalität) war zu allen Zeiten niedriger (15 Prozent aller Heiraten mit ausländischer Beteiligung 1987) als Eheschließungen zwischen deutschen Frauen und Ausländern (50 Prozent) oder zwischen Ausländerinnen und deutschen Männern (35 Prozent). Die relativen Anteile dieser drei Heirats-Typen sind in der gesamten Zeit ungefähr stabil gebliehen. Die absolute Zahl der Ehen zwischen Ausländern derselben Nationalität ist in den letzten 20 Jahren sogar leicht rückläufig (1987: 2 700). Von deutschen Frauen eingegangene gemischtnationale Ehen haben zu allen Zeiten weniger als 5 Prozent betragen (1987: 17 600), lediglich die von ausländischen Frauen eingegangenen gemischtnationalen Ehen zeigen eine steigende Tendenz von 18 Prozent (1960) aller Heiraten mit ausländischer Beteiligung auf 35 Prozent (1987), das sind ca. 3 Prozent aller Heiraten in der Bundesrepublik (1987: 12 300).

Die niedrigen Anteile von Heiraten zwischen Angehörigen derselben ausländischen Nationalität sind ein Hinweis dafür, daß der Heiratsmarkt in der Herkunftsgesellschaft nach wie vor von großer Bedeutung für die Ausländer in Deutschland ist und daß ein Großteil der Heiraten zwischen Zuwanderern in der Herkunftsgesellschaft (bzw. in deren Konsulaten) stattfindet. Lediglich Heiraten zwischen Angehörigen verschiedener Nationalitäten erfolgen mit höherer Wahrscheinlichkeit in Deutschland. Aus den relativ stabilen Anteilen gemischtnationaler Ehen kann geschlossen werden, daß Deutschland kein Land schneller Eingliederungsprozesse ist. Dies kann eingehender untersucht werden, wenn nicht Ausländer insgesamt, sondern einzelne Nationalitäten verglichen werden: Der Heiratsmarkt mit ausländischer Beteiligung ist nicht auf Arbeitsmigranten beschränkt (vielmehr spielen dabei west- und mitteleuropäische Nationalitäten eine große Rolle) und die Heiraten verteilen sich auf eine Vielzahl von Nationalitäten.[16] Erneut gibt deshalb ein Vergleich des Heiratsverhaltens von Italienerinnen und Türkinnen in Deutschland ein klareres Bild, das die Überlegungen über die Wanderungsabfolge dieser Nationalitäten und über die unbeabsichtigten Folgen rechtlich-administrativer Steuerung voll bestätigt.

Bei den Italienern als der ersten Zuwanderernationalität war bis 1965 ein rasches Ansteigen der gemischtnationalen Ehen zwischen deutschen Frauen und italienischen Männern zu verzeichnen; seit 1970 bleiben diese gemischtnationalen Heiraten jedoch auf einem konstanten Niveau von etwa 0,5 Prozent aller Heiraten. Die Heiraten zwischen Italienerinnen und deutschen Männern nehmen nur langsam zu und haben bis 1987 nicht einmal 0,2 Prozent erreicht; sie lagen stets unter der Quote der Heiraten zwischen Italienerinnen und Italienern in Deutschland.

Im Vergleich zu der (nicht durch rechtliche Regelungen beeinflußten) monotonen Entwicklung gemischtnationaler Ehen mit Italienern zeigt sich bei den Türken ein ganz anderes Bild. Heiraten zwischen deutschen Frauen und türkischen Männern waren zu Beginn der Zuwanderung in der »Pionier«-Situation relativ häufig, gingen jedoch zu Beginn der siebziger Jahre beträchtlich zurück, als die Periode der Kettenwanderungen neue Alternativen auf dem minoritätsspezifischen Heiratsmarkt eröffnete. Zu Beginn der achtziger Jahre explodierten sie jedoch förmlich auf mehr als ein Prozent aller Heiraten in Deutschland (als die ökonomische Situation ausländischer Arbeiter problematisch wurde und die Bundesrepublik ihren Druck zur Rückwanderung verstärkte), um sich dann Mitte der achtziger Jahre auf einem Niveau von unter 0,4 Prozent einzupendeln.

Die parallele Entwicklung türkischer Heiraten in Deutschland dürfte wohl zuerst durch eine Tendenz zur Ausweitung von Aufenthaltsrechten durch Heirats-»Kooptation« und durch die anschließend sinkende Akzeptanz von Heiraten in Deutschland durch den türkischen Staat hervorgerufen worden sein, was die Entscheidung über den Heiratsort erneut veränderte. Hervorzuheben ist jedoch, daß von all diesen Wandlungstendenzen der langsame, aber kontinuierliche Anstieg der Heiraten zwischen Frauen aus der Türkei bzw. aus Italien und deutschen Männern unbeeinflußt geblieben ist.