»Das Leben soll kein uns gegebener,

sondern ein von uns gemachter Roman sein«

(Novalis)

1763-1784 Göttingen

In einem kurzen autobiographischen Entwurf (1798/99), den sie nie weiter ausgearbeitet hat, beschreibt Caroline sich als das Mädchen Gabriele.

Wie alles Autobiographische, enthält auch dieses Fragment Projektionen im wörtlichen Sinne von Entwürfen, und es wäre müßig, darüber zu spekulieren, ob dieser Entwurf realistisch, stilisiert, wahrheitsgetreu oder erdichtet ist. Die Schmerzen der Loslösung aus dem elterlichen Haus, die damit verbundene Emanzipation und die diese wiederum einschränkende Liebe zu einem Mann, durch den sich alles ändert, sind Hauptmomente des Fragments. Die Briefe Carolines — neben einigen Rezensionen, kleinen Gedichten (z.B. einem witzig-parodistischen Gedicht auf Fichtes Wissenschaftslehre) und dem kurzen autobiographischen Fragment das einzig uns Überlieferte — lesen sich wie ein Roman, der moderner anmutet als die Zeit, die er betrifft (1780 bis 1809). In einer der wenigen brauchbaren Biographien über Caroline (die meisten, von Frauen geschrieben, stilisieren Caroline zur Heldin, mit der man sich

identifiziert) fragt sich der Biograph Eckart Kleßmann (1975):

- »Was bedeutet es, 1763 als Mädchen geboren zu werden? Zunächst bedeutet es, ein Mensch minderen Werts zu sein, wofern man überhaupt als Mensch gewertet wurde; daß >Weiber zu den Menschen gehören< mußte noch 1792 der Schriftsteller Theodor Gottlieb Hippel ausdrücklich betonen« (Kleßmann: 7).

Hippel, der Freund E.T.A. Hoffmanns, kämpfte für die Gleichberechtigung der Frau, das Zitat bezieht sich auf die programmatische Schrift: »Über die bürgerliche Verbesserung der Frauen«. Hippel vergleicht die Unterdrückung der Juden (in stilistischer Anspielung auf >Shylocks< Monolog) mit jener der Frau:

- »Männer, laßt doch Menschen sein, die Gott zu Menschen schuf! Sie sind Bein von unserm Bein, und Fleisch von unserm Fleisch; und warum nicht Bürger wie wir? warum nicht, da ihnen weder Sinn noch Kraft zu Bürgertugenden gebricht, und es bloß darauf ankommt, daß sie zu Bürgerinnen erzogen werden...« (Hippel, in J. Hermand: 259)

Die Analogie war durchaus konkret, denn die Emanzipation der Frau und die der Juden (die kein Bürgerrecht hatten) waren beide programmatische Forderungen der Aufklärung. So erwähnt Friedrich Cotta in seiner Verteidigung der Mainzer Republik am 30. November 1792 — die Briefe Carolines um diesen Zeitpunkt mitten aus der Mainzer Republik sind enthusiastisch republikanisch — als 7. Programmpunkt der Hindernisse der Republik den

- »... Judenleihzoll. Als ob die Israeliten nicht ebenso Menschen wie andere, sondern ein Handlungsartikel wären. Sie können nach der neuen Einrichtung von Frankreich ebenso wie die Christen frei hin und her passieren« (Cotta: Wie gut es die Leute am Rhein und an der Mosel jetzt haben können, in J. Hermand: 155 f.).

Daß Frauen und Juden auch Menschen seien, mußte leider im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts nicht zum letzten Mal betont werden! Von Ehe- und Scheidungsgesetzen in unserem Jahrhundert ganz abgesehen, wurden Vorurteile auch in den angeblich vorurteilsfreien akademischen Kreisen< weitergetragen. So wurden die Seminare des großen Sozialphilosophen Georg Simmel im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts nicht ernstgenommen, weil dort »Frauen und Juden« verkehrten. Caroline aber gehörte zu den wenigen weiblichen Ausnahmeerscheinungen; sie war — als Mädchen — kein unterprivilegiertes Wesen, sondern die Tochter eines Gelehrten, der sich schon 1740 für die Bildungschancen der Frauen eingesetzt und die Anlage einer Universität für das »schöne Geschlecht« gefordert hatte. In seinem Hause wurde die erste Studentin, die siebzehnjährige Dorothea Schlözer, promoviert.

Um die Bildung seiner eigenen Ehefrauen (die erste starb früh; sie hatte ein Kind geboren, den von Caroline sehr geliebten Halbbruder Fritz) kümmerte sich dieser Gelehrte wenig, jedoch sehr um die Ausbildung Carolines, die sich aber gegen das > trockene Bücherwissen< sträubte und Dorothea Schlözer als dressiertes Wesen und Opfer des ehrgeizigen Schlözer ansah. Hinzu kam, daß man Carolines intellektuelle Ausbildung als Kompensation für ihre zu geringe Attraktion ansah — sie schielte etwas, und ihr Gesicht soll von Pockennarben leicht entstellt gewesen sein. Das bewegte die Großmutter, ihr ein kleines Vermögen für die Ausbildung zu hinterlassen — die Beweggründe waren nicht sehr stimulierend. Carolines Vater war nicht irgendein Gelehrter, sondern der berühmte Orientalist und Theologe Johann David Michaelis, der 1745, sieben Jahre nach Gründung der Universität, als Dozent nach Göttingen gekommen war, ein Jahr später außerordentlicher und in der Jahrhundertmitte ordentlicher Professor der Philosophie wurde. Zwei Jahre vor Carolines Geburt, 1761, wurde er zum Hofrat ernannt. Im selben Jahr regte er den dänischen König, Friedrich V., zu einer Expedition in den Yemen an, die er wissenschaftlich vorbereitete, um zu garantieren, daß die von ihm projektierten Erkenntnisse über die arabische Welt vertieft und erweitert wurden.

Caroline ist das erste Kind aus der zweiten Ehe, die Michaelis, kurz nach dem Tod der ersten Frau, 1759 mit der hübschen, damals zwanzigjährigen Louise Philippine Antoinette Schröder schloß. Bei der Geburt Carolines war sie 24 Jahre alt und hatte vorher schon ein Kind geboren, was nach wenigen Wochen starb. Als Caroline am 2. September 1763 geboren wurde, war Michaelis so berühmt, daß König Friedrich II. von Preußen ihm eine Professur in Berlin angeboten hatte, die Michaelis jedoch ablehnte — sonst wäre Caroline in der >Metropole< aufgewachsen und nicht in der traditionellen Universitätsstadt Göttingen, die von Lichtenberg (1769) bis zu Heines >Harzreise< eher Anlaß zu Spott und Parodie als zu Enthusiasmus war, obwohl sie zu den immerhin kultivierten Universitätsstädten zählte.

Bei Michaelis selbst wohnten ständig bis zu einem Dutzend Studenten als zahlende Gäste im Seitenflügel seines sehr herrschaftlichen Hauses an der Mühlenpforte, das er, als Caroline ein Jahr alt war, für 4300 Taler gekauft hatte.

Es war im Jahr der Universitätsgründung 1737 erbaut worden und wurde zunächst als >Londonschänke< berühmt, später als Michaelis' gastfreies, geselliges Haus, das Dichter und Wissenschaftler besuchten, wenn sie nach Göttingen kamen. Michaelis war bekannt durch seine populäre Schreib- und Redeweise und die Tendenz, als kritischer Theologe »der heiligen Schrift nach dem Vorbild der Naturwissenschaften mittels philologischer Kritik und logischer Schlüsse eine sichere Grundlage zu geben«. (Füssli: 17) Carolines jüngere Schwester Louise (spätere Wiedemann) hat in ihren »Erinnerungen« über den Tagesablauf im Hause Michaelis geschrieben:

- »Mein Vater kam immer vor dem Coleg von 9-10 erst zur Mutter ins Zimmer, um ihr guten Morgen zu sagen. So lange ich erinnere schlief er oben und sie mit uns unten. Vater frühstückte Kaffee für sich allein, rauchte eine Pfeife dabei u. sah noch seine Vorlesung durch, wie er auch des Abends that. Mutter trank allein Kaffee u. so auch ich oder mit meiner Schwester, wenn sie in Göttingen war. (Sie meint Caroline, G. D.)

Also immer ein jedes eine besondere Wirtschaft wie auch Zimmer, wo in unsem Zimmern auch zu Abend und Mittag gegessen wurde. Früh vor 9 Uhr fanden wir uns aber auch bei der Mutter ein und man arbeitete gemeinsam, indessen man sich auch für sich setzen konnte um zu lesen oder mehr noch zu schreiben« (Steinberger: 61 f.).

Es finden aber auch große gemeinsame Frühstücke, Abendessen und Tanzgesellschaften mit vielen Gästen statt. Studenten verkehren im Haus als Bekannte, da sie den Seitenflügel als Untermieter bewohnen:

- »Es sind«, so schreibt Louise, »auch immer viele Studierende bei uns vorgestellt worden und diese machten dann gegen Abend Besuch auf ein oder zwei Stunden...« (Steinberger 66).

Der Vater nahm nur teilweise an dieser Geselligkeit teil, um so >geselliger< war dagegen der Stil seiner Vorlesungen. Der Dichter und theologische Philosoph Herder hat diese Tendenz zur Popularität eher kritisiert; in einem Brief an den Dichter und Theologen Hamann spricht er von einer anonym erschienenen Schrift, dem »Göttinger Prediger«, und erwähnt als möglichen Autor Michaelis:

- »Die Schrift ist für Michaelis zu Gedankenvoll, zu Philosophisch, zu genau in der Anlage; der schreibt sonst weit Populärer, jagt den neuen Gedanken zur sehr nach, careßirt sie von allen Seiten und indulget genio suo...« (Herder: 14).

Diese Urteile über Michaelis widersprechen Carolines Aussagen über die trockene Gelehrtenatmosphäre, die ihr Vater verbreitet habe. Aber vermutlich ist die häusliche Atmosphäre nicht zu vergleichen mit der Wirkung nach außen. Vielleicht kostete es Michaelis ja gerade viel Vorbereitung und damit verbundene Disziplin, um nach außen so leicht, elegant und sogar >oberflächlich< populär zu wirken. Und fraglos hat Michaelis sich gegenüber der strömenden Lebendigkeit der Tochter auch abwehrend verhalten. Caroline war nie — wie Dorothea gegenüber ihrem noch berühmteren Vater Mendelssohn (mit dem sich untrennbar die Geschichte der Emanzipation der Juden verbunden hat) — »weiblich« — unterwürfig und scheint ihre Neigungen schon als junges Mädchen kaum der Manipulation der Erwachsenen überlassen zu haben. Sie wuchs in einem Kreise auf, der, wie Margarete Susman sagte,

- »eia gewisses geistiges Niveau der Hochbegabten als selbstverständliche Lebensbasis bot. Eine Kulturhöhe, die soviele andere bedeutende Menschen, und gerade Frauen, sich erst in mühseligen Kämpfen erringen mußten, war ihrem Leben Voraussetzung. Von früh auf fand sie sich unter ausgesprochenen und selbständig denkenden Persönlichkeiten. Ohne diese geistige Atmosphäre ihrer Jugend wäre die eigentümliche Mühelosigkeit ihres Geistes so wenig wie ihre relativ große soziale Unbekümmertheit denkbar« (Susmann: 11 f.).

Schon aus den Briefen der siebzehnjährigen Caroline spürt man eine starke Tendenz zur Selbständigkeit, die sich allerdings nicht radikal von der eigenen Umwelt absetzt, sondern sehr bewußt Kompromisse schließt. Es fällt auf, daß die eigene Mutter in dieser engsten Umwelt eine unbedeutende, eher negative Rolle spielt. Sie bot Caroline keine Identifikationsmöglichkeit, sondern war eher ein abschreckendes Beispiel. Eingespannt in den damals für eine Frau üblichen Kreislauf von Tod und Geburt, gebar sie nach Caroline noch neun Kinder, von denen fünf kurz nach der Geburt starben. Vermutlich war sie von den vielen aufeinanderfolgenden Geburten (und dem Tod der meisten Kinder) viel zu erschöpft, um für die Erziehung der Kinder genug Kraft zu haben. Michaelis reagierte darauf so, daß er Caroline im Alter von 12 Jahren von 1775 bis 1777/78 zur Pflegemutter Schläger schickte, bei der Caroline ihre beste Freundin Luise Stieler (spätere Gotter) kennenlernt, die einzig intensive weibliche Freundschaft auf Dauer. Caroline beherrscht bald die französische Sprache perfekt, lernt Englisch und Italienisch und liest die Engländer im Original (von Shakespeare bis Young). An Luise Stieler schreibt die fünfzehnjährige Caroline Briefe, die, auch wenn man den Briefstil junger Mädchen um diese Zeit berücksichtigt, nicht nur frühreif oder altklug klingen, sondern schon einen Grundzug ihres Wesens zeigen: das Selbst-Bewußtsein von der Fülle der eigenen Phantasie und Lebenserwartungen und den Verzicht auf die Realisierung dieser Fülle im wirklichen Leben (erst als Witwe im Stadium einer quasi wiedergewonnenen Freiheit beginnt sie, diese eigenen Kräfte ohne Kompromißbereitschaft mit den gesellschaftlichen Konventionen zu entfalten):

- »Ich bin«, schreibt sie am 7. Oktober 1778 an Luise Stieler, »keine Schwärmerinn, keine Enthousiastinn, meine Gedanken sind das Resultat von meiner, wens möglich ist, bei kalten Blut angestellten Überlegung« (Caroline I: 7).

Im selben Brief spricht sie davon, daß ihre Geschwister von ihrer Mutter bevorzugt würden (das lag wohl auch an Carolines früher Selbständigkeit, mit der die Mutter nicht umgehen konnte), und daß sie ihren »guten Namen« verloren habe und »das Gespräch des schlechten Teils unserer Stadt« sei. Es handelte sich um ihre vermutlich erste Liebe zu dem Juristen Wilhelm Link, den Caroline 1777 kennengelernt hatte. Er wird in späteren Briefen kaum mehr erwähnt, offensichtlich verdrängte Caroline diese unglückliche Liebe. In dieser Atmosphäre, wo sie zu den »drei Professorentöchtern« der Stadt Göttingen gezählt wird, die Aufsehen erregen und über die man gern klatscht (Dorothea Schlözer und Therese Heyne, Georg Forsters spätere Ehefrau, waren die beiden anderen), wird Caroline mit den Grenzen, die einem jungen Mädchen von der Gesellschaft gesetzt werden, sehr bald vertraut, auch wenn im Hause Michaelis ein lockerer geselliger Gesprächston herrscht und viele Menschen dort verkehren.

Carolines emphatischer Begriff von Freundschaft entwickelt sich aus der Diskrepanz dieser beiden Tendenzen. In der Freundschaft glaubt sie, ohne Konfrontation mit den gesellschaftlichen Konventionen ihr Liebesbedürfnis realisieren zu können; wie zu dem Stiefbruder Fritz, an den sie sich so gebunden fühlt, daß sie sich nicht nur von ihm den nachbarlichen Freund J. F. W. Böhmer zum Ehemann wählen läßt, sondern auch bangt, daß ihre Liebe zu Fritz nicht mehr so intensiv sein >darf<, wenn sie geheiratet hat. Die inzestuösen Züge dieser Geschwisterliebe erinnern an das Geschwisterpaar Bettina und Clemens Brentano (das wegen des — von Bettina später zu einem Briefroman zusammengestellten Briefwechsels — »Frühlingskranz« in der Literaturgeschichte bekannter geworden ist). Auch Clemens verbindet den eigenen Freund — Achim von Arnim — mit der geliebten Schwester als Ehemann (Bettina liebt Achim allerdings) und ist damit symbolisch in die Beziehung verflochten.

Gäbe es keine gesellschaftlichen Pflichten und Konventionen, schreibt Caroline, so würde sie ihrem Wunsch nachgeben, dieser »kleinen Sonderbarkeit«, am liebsten »unverheiratet zu bleiben« (Caroline I: 57). So läßt sie den Bruder für sich entscheiden — ihre Eheschließung mit Böhmer am 15. Juni 1784 hat etwas vom Charakter einer resignativen inneren Emigration, die im abgeschlossenen Clausthal zu einer äußeren wird.

1784-1788 - Clausthal

- »Was man eine glückliche Ehe nennt, verhält sich zur Liebe wie ein korrektes Gedicht zu improvisiertem Gesang«. (Friedrich Schlegel, Athenäumsfragment)

- »Ich glaube an die unendliche Menschheit, die da war, ehe sie die Hülle der Männlichkeit und der Weiblichkeit annahm«. (Friedrich Schleiermacher, 1. Glaubensartikel des »Katechismus der Vernunft für edle Frauen«)

- »Die Holzkohle und der Diamant sind ein Stoff — und doch wie verschieden. — Sollte es nicht mit Mann und Weib derselbe Fall sein. Wir sind Tonerde — und die Frauen sind Weltaugen und Saphire, die ebenfalls aus Tonerde bestehen«. (Novalis)

- »Der Frühling macht mir Heimweh, es ist immer die Jahreszeit süßer Schwermuth;, but, as there is no occasion for a siveet one, so wird dann eine bittre draus...« (Caroline am 20. 3.1786 an die Schwester Lotte, im zweiten Jahr ihrer Ehe mit Böhmer).

Es war keine Liebesheirat, als Caroline 20jährig den 10 Jahre älteren Johann Franz Wilhelm Böhmer am 15. Juni 1784 heiratet, und als sie dem >Bergmedicus< in die Berge folgt, nach Clausthal im Harz, da ist es nicht ihr Herz, dem sie folgt, sondern die gesellschaftliche Konvention, für die eine Zwanzigjährige schon in Gefahr ist, als >altes Mädchen< angesehen zu werden, wenn sie noch nicht >unter der Haube< ist; außerdem folgt sie dem Willen ihres Bruders Fritz. »Helfe mir Gott das Ideal auszuführen, das vor meiner Seele steht, um uns beide glücklich und mich der Liebe meines Bruders und meiner ewig teuern Freunde immer würdig zu machen«, schreibt sie an die — inzwischen auch verheiratete — Luise Stieler, jetzt Gotter. Aber den Briefen aus der Claustahler Zeit ist zu entnehmen, daß es ihr schwerfällt, sich in die Hausfrauen- und Mutterrolle zu »fügen«. Sie spricht bald offen aus, wie sehr sie sich langweilt, wie borniert und fremd ihr die Clausthalter bleiben, und wie sehr sie sich in das gesellig-intellektuelle Klima im Michaelishaus zurücksehnt. Ihren Mann, den sie achtet, aber offentsichtlich nicht liebt, und der in ihren Briefen (»mein guter Mann«) nur sehr formal erwähnt wird, sieht sie meist erst abends, wenn er, oft völlig erschöpft von seinem anstrengenden Beruf als Arzt bei den weit verstreut wohnenden Bergarbeiterfamilien zurückkehrt, von denen er oft auch nachts noch zu Hilfe gerufen wird.

Nichts von dem sozialen Engagement einer Bettina von Arnim ist bei ihr spürbar, nicht eine Zeile des Mitleids über das Leben der Bevölkerung, das Böhmer ja wohl in seiner ganzen Härte erlebt haben muß, nicht die leiseste Tendenz, Böhmer auf seinen Wegen zu begleiten, um beispielsweise dieses so anders geartete Leben überhaupt aus der Nähe kennenzulernen. Sie kompensiert ihre Langeweile mit Literatur, sehr gemischter Literatur, wie aus der Korrespondenz mit ihrer Schwester Lotte hervorgeht, die sie antreibt, ihr in der Bibliothek Bücher zu besorgen und der Botenfrau mitzugeben. Böhmer, der 1777 promoviert und nach einem Englandaufenthalt 1780 eine Privatdozentur erhalten hatte, war selbst erst seit 1784 in Clausthal. Als ehemaliger Nachbarsohn und Freund des Bruders Fritz kommt er in den Briefen nie vor, erst, als Fritz ihn als Schwager ausgesucht hat. Böhmer, der Caroline liebt und versucht, sie zu verwöhnen, spürt, daß sie nicht glücklich ist. Der Winter, der mit dem Schnee zu den damaligen Verhältnissen eine »Scheidewand« bildet zwischen ihr und der »Welt«, läßt sie Clausthal als »Kerker« empfinden. Die Gefängnismetaphorik in ihren Briefen zeigt ziemlich genau ihre Grundstimmung von Langeweile, Melancholie und oft Verzweiflung. »Unerreichbar hohe Mauern« umgeben die nächstgelegene Stadt Goslar. Die Reize der mittelalterlichen Architektur kann sie kaum empfinden, so ist sie »eingekerkert« — »Klöster ohne Fenster und Kirchen ohne Zahl, und allenthalben löeckige Wachttürme, die wie Kettenhunde aussehen...« Nach zwei Jahren in Clausthal nimmt sie ihre Lage als Schicksal hin, das ihr gegeben und unabänderlich sei, und schreibt an ihre Schwester Lotte einen Satz, der sich im nachhinein sehr komisch liest:

- »Ich bin nicht mehr Mädchen, die Liebe giebt mir nichts zu thun, als in leichten häuslichen Pflichten — ich erwarte nichts mehr von einer rosenfarbenen Zukunft — mein Loos ist geworfen...« (Wieneke: 64).

Sie macht jetzt aus dem »Gegebenen« das »Beste« und schilt sich selbst »eitel« in ihren Frustrationen; sie lebt vorwiegend in Literatur- und Phantasie weiten und ist »Schöpferin« ihres Glücks geworden. Ihre »Glückseligkeit« ist »nicht überspannt«,

- »aber ich bin ihre Schöpferin, fiel mir auch in den ersten Zeiten wohl der Gedanke ein — warum mußt Du hier Deine Jugend verleben, warum Du hier vor so vielen andern, und vor manchen doch fähig eine größre Rolle zu spielen, zu höhern Hofnungen berechtigt? Das war aber Eitelkeit. Jetzt sagt mir mein Stolz, was ich habe ist mir gegeben, diese Situation zu tragen, mich selbst zu tragen. Ich bin sehr zufrieden. Ich leugne es nicht, es im Anfang nicht gewesen zu seyn...« (Wieneke: 64),

so schreibt sie im selben Brief Ende Mai 1786 an die Schwester Lotte. Diese Veränderung kommt gewiß auch daher, daß sie Mutter der einjährigen Tochter Auguste ist. Wie auch heute noch oft, wird als erstes Kind ein Sohn erwartet — er sollte Gustav heißen -, was die Minderwertigkeit der Frau deutlich macht, deren Grund in der patriarchalen Struktur der Gesellschaft liegt, wonach der erstgeborene Sohn der Erbe ist, »Stammhalter« des Erbes, des Namens und oft auch der Nachfolger im väterlichen Beruf. Zum Glück ist Böhmer nicht verbohrt in dergleichen Vorstellungen, und Caroline selbst reflektiert darauf, daß sie zu einer Tochter ein intimeres Verhältnis haben und sich früher mit ihr »beschäftigen« kann als mit einem Sohn — bei der rigideren Rolleneinteilung von damals galt dies doppelt. Am 28. April 1785 wurde Auguste geboren unter Umständen, die das Leben von Mutter und Tochter gefährdeten. Nach der Geburt litt Caroline unter einem schweren Anfall von Ruhr, der zwei Wochen andauerte, und von dem sie ihrer Freundin Luise Gotter am 22. Juni 1785 schreibt:

- »... nun folgten 14 fürchterliche Tage und Nächte, die ich unter einem heftigen Nervenfieber zubrachte, während welcher ich ohngeachtet einer starken Neigung zum Schlaf, kein Auge schließen durfte, ohne von Zuckungen und schrecklichen Phantasien geweckt zu werden, wo Böhmer oft für mein Leben und ich für meinen Verstand fürchtete, deßen Zerrüttung ich mir in äußerster Traurigkeit bewußt war« (Wieneke: 60).

Eher als ein bürgerliches Sich-Bescheiden scheint mir diese Grenzsituation der Lebensgefahr (die sich später oft wiederholte — an eben dieser Krankheit starb Auguste 1800 und Caroline selbst 1809) entscheidend für ihre verwandelte Einstellung gegenüber Clausthal — Modeliebhabereien, Bücher und sogar Geselligkeit wurden nebensächlich. Auch ihre Sympathie für Böhmer vertiefte sich dadurch, selbst wenn ihre Worte in dem zitierten Brief >romanhaft< klingen:

- »Es ist vorbey, und Gott sey Dank, der mich durch die Bemühungen meines Mannes gerettet, für den sich bey dieser Gelegenheit meine Achtung und Zärtlichkeit durch die vielfachen Beweise der seinigen und die Standhaftigkeit, die er nie verläugnete, selbst in der dringendsten Gefahr nicht, noch verdoppelt hat« (Wieneke: 60f.).

Über den Alltag dieser Zeit am Ende des 18. Jahrhunderts ist immer noch zu wenig bekannt. Er wird oft nur in seinen idyllischen Momenten gesehen und im Kontrast mit der technokratischen Entwicklung, die langsam jene Automatenmenschen erzeugt, die damals in schauerromantischen Märchen und Novellen zum ersten Mal literarische »Figuren« wurden: die Puppe Olimpia aus E. T. A. Hoffmanns Novelle »Der Sandmann«, die Automate in Achim von Arnims Novelle »Isabella von Ägypten«, das Frankenstein-Monster in Mary Shelleys Roman etc. Der >Fluch der Technik< als mythisches Generalthema der Schauerromantik löst den technischen Optimismus der Aufklärung ab, in dem der »homme machine« so positiv gedacht wurde wie der Vergleich des Staates mit einem Uhr- und Räderwerk. In der Frühromantik wurden beide Momente erkannt, und die Kritik der »mechanischen« Aufklärung sowie der instrumentell gewordenen Vernunft ging einher mit dem gründlichen Weiterdenken >romantisierter< Naturwissenschaften. Sie hatte ihren Grund fraglos auch in der Diskrepanz zwischen radikal gedachter Utopie einer versöhnten Versinnlichung des Geistes und der Negativität des Bestehendens — zu der die wie ein Schicksal erfahrene Kindersterblichkeit gehörte. Von vier Kindern starben Caroline drei im Kleinkindalter und ihre dann einzige Tochter Auguste mit knapp fünfzehn Jahren 1800 an der Ruhr und dem > Nervenfieber<; vermutlich hatte sie sich bei der zum zweiten Male lebensgefährlich erkrankten Mutter angesteckt, auf der gemeinsamen Erholungsreise ins Kurbad Bocklet. Das Verhältnis zu Tod und Geburt war ein völlig anderes als heute, man war mit beidem sozusagen vertrauter. Die Frauen hatten selbstverständlich, neben der guten Haushaltsführung, möglichst viele Kinder zu bekommen. Kein Wunder, daß sie mit dreißig Jahren meist schon erschöpft und alt waren. Die Schwester Lotte starb später im Kindbett; diese traurige Nachricht erhielt Caroline 1792 im Gefängnis, als sie selbst von dem französischen Offizier Crance schwanger war und dies verbergen mußte. Die Briefe Carolines erwähnen immer wieder die Kindersterblichkeit (wobei zudem jede Geburt lebensgefährlich war), so den Tod zweier Kinder aus der Ehe von Forster mit Carolines Jugendfreund-feindin Therese: Im Juni 1791 wurde Forsters drittes Kind Luise geboren, das im November starb, und am 21. April 1792 der Sohn Georg, der nur drei Monate lebte. Therese Heyne-Forster empfand dies als > Strafe Gottes<, denn beide Kinder waren wohl, wie sie selbst annahm, von ihrem Geliebten Huber, den Forster — der um das Verhältnis wußte — in Mainz mit ins Haus aufgenommen hatte. Therese heiratet später Huber, der uns aus Carolines Briefen vertraut ist.

Carolines zweites Kind Therese (geboren am 23. 4. 1787) stirbt mit zwei Jahren. Die Kindersterblichkeit wurde zwar als >natürliches Schicksah hingenommen, aber Carolines eigene, wahrhaft herzzerreißenden Beschreibungen über das Sterben ihrer Kinder lassen ermessen, wieviel Leid vor allem die meist noch jungen Mütter ertrugen und wieviel Angst sie bei der geringsten Krankheit ihrer Kinder haben mußten, sowie um sich selbst bei jeder Geburt. So starb die Caroline bekannte Schriftstellerin Sophie Mereau als

verheiratete Brentano im Kinderbett. Aber nicht nur die Kinder und jungen Mütter starben oft schnell und unerwartet. Am 4. Februar 1788 stirbt Böhmer plötzlich an einer nicht bekannten Krankheit — vermutlich an Nervenfieber — während Caroline mit dem dritten Kind schwanger ist. Caroline bleibt bis zum Herbst 1788 in Clausthal und zieht dann nach Göttingen um, mit den beiden Töchtern Therese und Auguste — kurz vor der Geburt des dritten Kindes. Aus der Situation, in die sie sich als >gegebenes Schicksal gefügt hatte, wird sie durch Böhmers Tod »grausam herausgerissen«.

1788-1791 Göttingen und Marburg

Der Entscheidung, nach Mainz zu Therese Forster zu gehen, gingen vier unruhige Jahre zwischen Marburg und Göttingen (1788-92) voraus. Caroline ging zunächst zurück ins Elternhaus nach Göttingen, um sich von ihrem >Unglück< zu erholen. Wir spüren aus ihren Briefen einen allmählichen Zuwachs von Aktivität, eine Art Erwachen aus dem als >unabänderlich< hingenommenen Schicksal. Das dritte Kind Böhmers, der Sohn Wilhelm, wird in Göttingen geboren, stirbt aber schon bald nach der Geburt. Caroline bleibt mit den beiden Töchtern Auguste und Therese (»Röschen«) zunächst noch in Göttingen und kümmert sich um den alten Vater, der, >ruhmgewohnt<, sich etwas verbittert von der Welt zurückzieht, die ihn immer mehr vergißt. »Was ist doch das ein elendes Leben«, schreibt sie an den zwanzigjährigen Bruder Pilipp nach Marburg, »das ein Gelehrter führt, so suche ja bis ans Ende Deiner Tage Sinn für die weite offene Welt zu behalten, das ist unser bestes Glück.«

Am 27. Februar 1789 feiert Michaelis seinen 72jährigen Geburtstag mit Caroline, den beiden Töchtern und einem 22jährigen hübschen Studenten, der bei Thereses Vater Heyne logiert, und der Caroline schwärmerisch verehrt: Es ist August Wilhelm Schlegel, der im Namen der Töchter Carolines für Michaelis das »Gebet an den Gott der Heilkunde von Auguste, und Therese Böhmern« gedichtet hat. Caroline empfindet Göttingen nicht als den richtigen Ort für die Erziehung ihrer Kinder und ihr Freiheitsbedürfnis. Den Rahmen zu schaffen, in welchem ihre Kinder nicht >abgerichtet< werden, sondern sich frei entfalten können, ist ihr wichtigster Beweggrund. Sie verläßt Göttingen und zieht zu dem geliebten Stiefbruder Fritz, der als Professor der Medizin in Marburg lehrt. Der Umzug findet nach Ostern 1789 statt. Sie bleibt ein Jahr in Marburg, wo sie die bekannte Schriftstellerin Sophie La Roche kennenlernt, die Großmutter Bettina von Arnims. Im ganzen ist, wie die Briefe zeigen, Marburg enttäuschend, vor allem ihr langsam verspießernder Bruder Fritz. Wie ambivalent sie auch Therese Forster gegenüber steht, spießig wird es, das weiß sie, in Mainz nicht sein. So fährt sie im Frühjahr 1790 einen »Probemonat« nach Mainz, wohin sie aber erst im November 1792 fest umzieht — sie ahnte nicht, wie wenig >fest< es sein würde. Im Juni 1793 verläßt sie Mainz, wird auf dem Weg nach Frankfurt gefangen genommen, ist — schwanger — zusammen mit ihrer siebenjährigen Tochter Auguste unter entwürdigenden Umständen vom 14. Juni bis 5. Juli auf den Festungen Kronenberg und Königstein inhaftiert und wird durch Vermittlung ihres jüngsten Bruders Philipp beim König schließlich freigelassen (fast schon entschlossen, sich zu vergiften, damit ihre Schwangerschaft nicht entdeckt wird). Im Juli 1793 befindet sie sich in der Obhut Friedrich Schlegels, als »Witwe Krantz« — dem Namen von Dubois-Crance, dem Vater des »Schmerzenskindes«, das sie am 3. November 1793 zur Welt bringt, nachgebildet.

Anfang Februar 1794 gibt Caroline das Kind in Lucka zur Pflege und fährt nach Gotha zur Familie Gotter, die gesellschaftlich geächtet wird, solange die kriminalisierte >Republikanerin< bei ihr wohnt, das heißt eineinhalb Jahre lang. Im August 1795 geht Caroline mit Auguste nach Braunschweig, wo sie bis zum Juli 1796 mit ihrer Mutter wohnt. Diese Daten verbergen eine Fülle äußerer und innerer >Revolutionen<, die Caroline endgültig aus ihrer Passivität reißen. Im Jahre der Französischen Revolution (über die ihre Äußerungen vor Mainz noch nicht sehr enthusiastisch klingen, und wenn, dann >personalisiert< in einer Gestalt wie Mirabeau) stirbt, am 17. Dezember 1789, ihre zweieinhalbjährige Tochter Therese (genannt nach Therese Forster), die zunächst >nur< an Masern erkrankt war. Caroline fühlt sich nach dem Tod des Kindes in Marburg noch fremder gegenüber dem einst geliebten Bruder, in dessen Haus sie nicht mehr bleiben will. Am 11. Juli 1791 schreibt sie an Meyer:

- »Göttern und Menschen zum Troz will ich glücklich seyn — also keiner Bitterkeit Raum geben, die mich quält — ich will nur meine Gewalt in ihr fühlen... Das Unmögliche bleibt Vorstellung — das Mögliche wird Entschluß...« (Caroline I: 220f.).

Es ist der Entschluß, Marburg zu verlassen; im Herbst 1791 geht sie mit ihrer Tochter Auguste nach Göttingen zurück. Ihre Freundin Luise Gotter, die ihr wieder zu einer gesicherten bürgerlichen Existenz verhelfen will, versucht, sie in Gotha an den soeben verwitweten Generalsuperintendenten Löffler zu verkuppeln, was Caroline — kompromißlos in der Verteidigung ihrer gewonnenen Freiheit — entschieden ablehnt. An Meyer schreibt sie am 29. Oktober 1791 über diese Situation:

- »Willst Du gebunden seyn, und gemächlich leben, und in weltlichem Ansehn stehn bis ans Ende Deiner Tage — oder frey, müßtest Du es auch mit Sorgen erkaufen ... ich fühle was ich muß — weil ich fühle was ich kan...« (Caroline 1:231).

Und dann folgt ein Kernsatz ihrer persönlichen Lebensphilosophie, den wir abgewandelt immer wieder finden und durch die Instinktsicherheit ihrer Handlungen bestätigt fühlen:

»Wer sicher ist, die Folge nie zu bejammern, darf thun was ihm gut dünkt« (a. a. O.).

Ein Jahr nach >Röschens< Tod, im Dezember 1791, entschließt sich Caroline endgültig, nach Mainz zu Therese zu gehen.

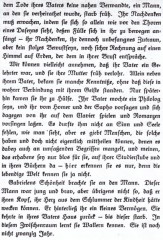

An Luise Stieler, Göttingen d. 7 Oct. 1778.

Könt ich Dir doch, beste theüerste Freündinn, die Empfindungen meines Herzens ausdrüken! Aber ich kans nicht, und warum solt ich etwas unternehmen, wovon ich schon zum voraus sehe, daß ich nie Worte genug werde finden, die Dir ganz das sagten, was mein dankbahres Herz für Dich fühlt! Mit welcher Schonung tröstest Du mich. Nein, Louise, ich kan nie ganz unglücklich seyn, da Du meine Freündinn bist. Glaub es nur, ich bin keine Schwärmerinn, keine Enthousiastinn, meine Gedanken sind das Resultat von meiner, wens möglich ist, bei kalten Blut angestellten Überlegung. Ich bin gar nicht mit mir zufrieden, mein Herz ist sich keinen Augenblick selbst gleich, es ist so unbeständig. Du mußt das selbst wißen, da Dir meine Briefe immer meine ganze Seele schildern. Ich habe wahres festes Vertrauen auf Gott, ich bitte ihn so sehnlich mich glücklich zu machen, aber ich habe so verschiedne Wünsche, wodurch ich das zu werden suchte, daß, wenn er sie alle nach meiner Phantasie erfüllen wolte, ich nothwendig unglücklich werden müste. Du mein Gott, der du mein Herz kenst, der du mich schufst, erfülle keinen Wunsch, der dir misfällig, ich verlaße mich auf dich!

Hätte ich nicht ein so muntres Temperament als ich wirklich besize, wie würds da um mich aussehen! Wie viele Ursachen zur Betrübniß habe ich nicht, und doch vergeße ich sie so leicht, tröste mich so gut ich kann und laße Gott für das Übrige sorgen. Daß mir meine Geschwister von meiner Mutter vorgezogen werden, ist das nicht schon Kränkung genug? dazu komt eine so fehlgeschlagene Erwartung, und doch will ich die am leichtesten verschmerzen; aber, meinen guten Nahmen verlohren zu haben, doch so arg ists vielleicht nicht, meine Einbildungskraft vergrößert mir mein Unglük, aber doch bin ich wenigstens das Gespräche des schlechtem Theils unsrer Stadt, und das durch eine Ursache, an der ich so wahrhaftig unschuldig bin, bloß meine Unbesonnenheit hat mich da hineingestürzt, ich darfs Dir nicht schreiben, weils meine Mutter verboten hat. Du weißt noch gar nichts davon. Habe ich einmal eine einsame Stunde, wo ich nicht fürchten darf überrascht zu werden, so solst Du es erfahren, aber bis dahin bitte ich Dich laß Dir nichts davon merken.

Mein Bruder ist glüklich in London angekommen. Aber Louise, kein Wort, kein einziges Wort von ihm in Deinem lezten Briefe, warumm nicht? fürchtest Du Dich ihn zu bedauern? lieber hättest Du es nur von Grund des Herzens thun sollen, als diese Furcht davor. Dein Stillschweigen verrieth mehr als die beredteste Theil-nehmung hätte thun können. Er geht nach America als Stabs Medicus bei den Heßen, die Bedingungen sind sehr vortheilhaft, und wenn er wieder zurückkomt, so ist ihm eine Versorgung auf Lebenszeit gewiß. Ich bin sehr betrübt darüber, die anscheinende Lebens Gefahr bei dieser Bedienung durchdringt mich mit Furcht, und ich weis gewiß, das gütige theilnehmende Herz meiner Louise wird meine Besorgniße theilen, solte sie es auch nur durch Stillschweigen zu erkennen geben. Nicht wahr, meine Beste.

Ganz gewiß ist die Sache noch nicht, es beruht aber nur jezt bloß auf seiner Entscheidung, und da habe ich nicht viel mehr Hofnung übrig, daß die Sache noch zurükgehen könte. Du weist wie er ist, sein entschloßnes Temperament scheut keine Gefahr, ich fürchte also Europa verliert ihn. Wenn nur sein Leben nicht in Gefahr wäre. Gott beschüze ihn!...

Mache an Deinen lieben Vater tausend Emphelungen von mir, vergist er auch mich wohl, bringe Du mich wieder bei ihm in Erinnerung. Deiner lieben Mutter küße die Hände in meinen Nahmen...

An Luise Gotter, Göttingen d. 16. Juny 1780

...Fern von mir sey jede romanhafte Idee! Ich fühle, daß ich Linken jeden andern vorziehn könte, ich weis, daß er den Vorzug verdient, den ich ihm gebe, ich hoffe, daß meine Neigung zu ihm, da sie auf die Eigenschaften seiner Seele, auf seine vortrefliche Denkungsart gegründet ist, unschuldig ist, und unserm gütigen Vater im Himmel nicht misfällig seyn könne. Schwierigkeiten von beyden Seiten können unsre Verbindung hindern. Mein Vater kent ihn nicht, und solte er seine Tochter, die er so väterlich liebt, einen Unbekanten überlaßen? Link ist zwar sehr reich, hängt doch aber sehr von einen Onkel ab, und wird ders zugeben. Ich weis das alles und bin ruhig dabey. Ists gut für mich auf diese Art glücklich zu seyn, so wird uns Gott vereinigen. Ist es nicht gut, so trent er uns, und ich habe den wahrhaft göttlichen Trost, daß jedes Schicksaal, was mir begegnen mag, zu meinen Wohl dient. Ich bin nicht so romanhaft zu sagen, daß ich nie einen andern heirathen wolle wie ihn, nein, ich überlaße mich so ganz, mit so ruhiger Seele der Führung Gottes, daß ich ohnmöglich unglücklich werden kan. Beruhige Dich also, meine zärtliche Freundinn, erlaube mir nur mit der Anhänglichkeit an ihn zu denken, die mich für viele Thorheiten bewahren kan, und die schon sehr vieles in meinen Herzen gebeßert, keinen Funken von Stolz drin übrig gelaßen hat. Ich denke mir Linken als Freund, nicht als Geliebten. Ob er gleich das Gegentheil wohl wünschte, so bleibt er doch selbst in den Gränzen der Freundschaft.

Er liebt mich seit dem Augenblick, da er mich sah, seit 3 Jahren bis jezt unverändert, aber seine Bescheidenheit gegen mich war immer dieselbe, nie hat er mir ein Compliment, ein zärtliches Wort gesagt, aber die Heftigkeit, mit der er fühlte, zeigt sich in seinen Briefen. Sein Freund bat ihn mir zu schreiben, er wolte durchaus nicht. Ich erinre mich noch an den Augenblick, da ich ihn nach Jahren langen Hierseyn zum erstenmal sprach, es war erst vorigen Winter auf einen Ball. Er zitterte, konte kaum reden, und Deine arme Caroline, ach sie war nicht viel beßer dran, aber weg mit dem Andenken! Es möchte die schöne festgesezte Heiterkeit meiner Seele zerstören. Was soll ich mir in der Blüthe des Lebens ängstliche Stunden machen. Ich will meinen Frühling genießen, erst 16 Jahr und mir vor Sorgen und Kummer graue Haare wachsen zu laßen, das ist meine Sache nicht...

An Luise Gotter, Göttingen Ende Oktober 1781

[Anfang fehlt]

...Du hast Schlözer und seine Tochter kennen gelernt. Was sagst Du zu dieser Reise, und zu der sonderbaren Erziehung? Ich wundre mich, daß ein Mann mit so viel feinen, durchdringenden, umfaßenden Verstand, zuweilen mit so wenig Vernunft handelt. Es ist wahr, Dortchen hat unendlich viel Talent und Geist, aber zu ihren Unglück, denn mit diesen Anlagen und den bizarren Projecten des Vaters, die sie zu der höchsten Eitelkeit reizen werden, kan sie weder wahres Glück noch Achtung erwarten. Man schätzt ein Frauenzimmer nur nach dem, was sie als Frauenzimmer ist. Ein redendes Beyspiel davon habe ich an der Prinzeßin von Gallizin, die hier war, gesehen, sie war eine Fürstinn, hatte viel Gelehrsamkeit und Kentniße, und war mit alledem der Gegenstand des Spotts, und nichts weniger wie geehrt. Dortchen wird eine andre Gallizin werden. Zumal da der Vater sehr reich ist, und alle seine Absichten durchsezen kan. Und nun diese Reise, die Vater und Tochter den dringendsten Gefahren aussezt; nach einem Lande, wie Italien ist, ein junges Mädchen, solte sie auch von ein Kind seyn, ohne weibliche Auffsicht! Und der Vater, da die Reise durch Länder geht, wo er von der Rache der Jesuiten, denen er durch sein Journal wesentlichen Schaden gethan hat, alles befürchten muß, wenn ich alles andre nicht rechnen will; und durch die Schweiz darf er gar nicht einmal reisen, das weis er auch wohl. Er hat im lezten Heft von Lichtenbergs Magazin etwas eingerückt von Wasers Todt, das eine Revolte in der Schweiz hervorbringen kan, und unsre hiesigen Schweizer sind so wüthend aufgebracht gegen ihn, daß ich froh bin, daß er schon weg war, wie der Aufsaz erst erschien. Alle seine Freunde, und vorzüglich mein Vater, thun ihm oft genug Vorstellungen, aber er ist taub, sein Wiz, sein beißender treffender Wiz verleitet ihn, er kan keinen satyrischen Gedanken unterdrücken, und war er noch so bitter. Und doch hat er gewiß einen guten Charakter. — Nikolai war denn auch hier, und was [wars?] freylich selbst der mir sagte, daß er einen Tag länger geblieben wäre um Dich spielen zu sehn. Sein Aeußerliches gef alt mir sehr gut, aber ich halte mehr von seinem Verstände wie von seinem Herzen, der Sohn gefiel mir ganz wohl. Sie soupirten bey uns.

Der Auszug vom Göthischen Stück, für den ich Dir sehr danke, macht mich sehr begierig die Ausführung zu sehn, die aber freylich interreßanter seyn muß wie der simple Plan, wenn sie die Ehre haben soll mir zu gefallen. War Dirs nicht möglich mir etwas davon zu schicken, denn Deine Rolle hast Du doch wohl. Schade daß Göthe, der so ganz herrlich, so hinreißend schön schreibt, so sonderbare Gegenstände wählt; und doch kan ich weder seinen Werther, noch Stella, noch die Geschwister unnatürlich nennen, es ist so romanhaft, und liegt doch auch so ganz in der Natur, wenn man sich nur mit ein bischen Einbildungskraft hineinphantasirt. — Sag doch Deinem lieben Mann, daß Meyer hier den Graf Eßer über alle Beschreibung schön gespielt hat, er ist vergöttert worden und man wußte ihm nicht genug Bewundrung zu bezeugen, es ist aber auch ganz seine Rolle, tausendmal hätte ich Deinen Mann hergewünscht. Zweytens sag ihm, daß ich mich neulich sehr über die Entdeckung gefreut habe, daß er einen gewißen Grafen Lichnovsky und Hrn. von Berg, beyde die besten unverdorbensten Seelen, kent. Berg ist auf Reisen gegangen. Man glaubte nicht, daß er sein Vaterland wieder sehn würde, aber seine Gesundheit stärkt sich. Der arme Graf, der mir seines ofnen, unbefangnen Charakters, und seines kunstloosen, gar nicht pretension machenden Verstands [wegen] unverzüglich interreßant ist, ist so schwächlich, daß man sehr um ihn besorgt ist. Er schäzt Deinen lieben Mann ganz außerordentlich, so kurze Zeit er ihn gesehn hat, und wünscht sehr Gotha noch einmal zu sehn...

An Luise Gotter, Göttingen den 1. November 1781.

...Vielleicht sind auch meine Begriffe in der Freundschaft zu ausgedehnt, und ich begreife die Liebe mit drunter, doch wirklich verlieben werde ich mich gewiß nie (denn was ich bisher dafür hielt, war nur Täuschung meiner selbst, ich entsagte diesen Hirngespinsten mit so weniger Mühe;) aber wenn ich heirathen sollte, so würde ich für meinen Mann die höchste Freundschaft, und doch vielleicht nicht so viel, wie für meinen Bruder hegen. — Soll ich Dir noch eins sagen, das auch wohl Folge einer kleinen Sonderbarkeit ist, ich würde, wenn ich ganz mein eigner Herr wäre, und außerdem in einer anständigen und angenehmen Lage leben könte, weit lieber gar nicht heyrathen, und auf andre Art der Welt zu nuzen suchen ...

An Luise Gotter, Göttingen d. 6. Febr. 1783

... Madame Schlaeger schrieb mir von einem Tagebuch der Friederike Munter ... Ich habe es heute gelesen ... Mich däucht, es sind so viel Wiederholungen und Worte, mit denen sie kaum selbst immer einen Sinn verbindet, weil sie nicht selbst gemacht und gedacht, sondern aus Dichtern genommen sind, die ihr so im Gedächtniß zu schweben scheinen, daß sie sich mit ihnen verwechselt. Sie hat sich in den sehr poetischen Schwung geworfen, und nichts ist wohl verzeihlicher, da sie so jung ist, aber dies müßte gemildert, ihr Herz fester und ihr Verstand schärfer gemacht werden. Das erste würde dann jene Weichheit, die so leicht in Empfindeley ausartet, und der zweyte seine Sonderbarkeit verlieren. Sie schien mir überhaupt mehr Talente als Verstand zu haben, wenn ich das Verstand nenne, Menschen und Sachen nach ihren wahren (impoetischen) Gesichtspunkt zu beurtheilen, und die Leßen und Therese bestätigten das. Verzeih mir, liebe Louise, daß ich so lange über sie moralisiert habe, aber sie ists wohl Werth, weil sie Deine Freundinn, und im Ganzen ein Mädchen mit so viel Anlagen zu etwas sehr vorzüglichen ist...

An Lotte Michaelis, Clausthal d. 18 Oct. 1785

Wenn ich sagen sollte, ich wäre während Deines Stillschweigens ruhig gewesen — so müßt ich die Angst meines Herzens um Dich verläugnen, doch ich will Dich damit nicht quälen. Erlaube mir nur, liebe Lotte, Dir nochmals zu wiederholen, daß Du nicht vorsichtig genug seyn kanst. Aus verstärkten Gründen bitt ich Dich darum. Wolt ich auch gern kein Mistrauen in Meyer setzen, so schwindet doch die Wahrscheinlichkeit von andern Seiten oft so sehr, daß mir aller Muth sinkt. Aus einigen vorbeygehenden Gesprächen mit Marianne hörte ich, daß M. durchaus sein ganzes Vermögen verlohren und nur 300 rh. Besoldung hat. Er würde, ließ man sich verlauten, in 8 oder 9 Jahren noch nicht heirathen können. Man kan das ohngefähr wißen, übrigens spricht sie nie nachtheilig von ihm, aber immer so, als wenn er ganz von ihrem Hause abhinge, und das ist traurig genug. Vermeide nur um Himmelswülen alles, was die Sache zu öffentlich

macht, nenn ihn ja nicht, geht vor allen Dingen nie wieder auf die Bibliotheck, unter keinen Vorwand, denn das legt man so aus, als gingest Du zu ihm, und aus diesem Licht sieht es der alte Heyne an, der es, wie ich bey Gelegenheit merkte, weiß. Wirst Du mir nicht übel nehmen, wenn ich noch die Bemerkung mache, daß es viel gesagt heist, wenn man einen gar nicht zu sehn glaubt, den man in Gesellschaft sieht? Daß es viel ist von verstohlnen Blicken zu sprechen? Wenigstens ist das nicht der Ton der Freundschaft, und Du mußt Deinen Verhältniß nicht diesen Nahmen beylegen.

Du liebes Mädchen verlangst immer äußerste Schonung und Nachsicht von mir, und ich habe sie gern, wenn ich nur konte. Seh ich aber, daß Dein Leichtsinn, Deine Leichtgläubigkeit sich um nichts bekümmert als um das gegenwärtige Vergnügen, ohn Ueberlegung, ob es wahr oder falsch, ob der Grund Deines eingebildeten Glücks auf flüchtigen Geschmack oder ernsthafte Absicht gebauet ist, was am Ende draus werden wird, wenn nichts draus wird, wie es dann mit Dir steht, und über das alles so ganz uneingedenk der Sorge Deiner Eltern, des Kummers Deines Vaters, wenn er einst aus der Welt geht und Dich ohne Bestimmung zurücklässt so muß ich grade zu warnen. Wenn Du unserm Vater noch Freude machtest, wie wolt ich Dir danken! Seine Lage ist vielleicht jezt nicht die angenehmste, der Einnahmen werden weniger, er ist kränklich, der geringste Verdruß könte ihn umwerfen. Es gilt hier kein Tändeln der Liebe, meine Schwester, es ist sehr ernstlich gemeint, und alles, was Du mir zu Meyers Lobe sagst, muß gegen eine einzige solche Betrachtung verschwinden, wenn Du ein Herz hast Vater und Mutter zu lieben. Ich erschrecke, wenn ich mir Deinen Zustand aufs künftige denke, sobald dies wieder, wie alles vorhergehende, leeres Amüsement seyn soll; Du bist jezt in einem Alter, wo es Dir mit jeden Tage schwerer wird glücklich zu werden. War dies die erste Geschichte dieser Art, so müßte man bey einem Mann gar nichts anders als eine Verbindung auf Lebenszeit voraussetzen können, aber glaubst Du denn, daß er von dem Vergangnen nichts weiß? Er muß alles wißen, und wenn er es auch aus dem günstigsten Licht betrachtet. Dich schäzet und Dir gut ist, so wird er doch weniger streng über seine eigne Neigung denken, und sich allenfals einbilden, daß er sie ohne weitere Verbindlichkeit, und ohne die Furcht des rechtschaffnen Mannes, dem Ruf eines Mädchens zu schaden, befriedigen könne. Denke nur einen Augenblick ohne jene willkührliche Verblendung über Dich nach, ob er einem Mädchen, die vor einem Jahr heftig liebte, verzweifeln wolte, tausendmal schwor nie einen Mann mit Wohlgefallen wieder ansehn zu können, herrliche Vorsätze faste, von Tod und Tugend sprach — und jetzt seinen halben Gefühlen entgegeneilt — ob er einem solchen große Schonung schuldig zu seyn glauben kan? Meinst Du, er weiß das nicht? Du hast es ihm selbst im Anfang Eurer Bekantschaft merken laßen, und Therese hat sicher nicht geschwiegen. Noch eins, beste, hätte Therese gewußt, er will, wenn er einst kan, sie hätte Dirs gewiß in ihren damaligen Rausch gesagt und nachher geschrieben; er gestand Dir einmal, sie wüßte nicht alles, fürchte[te] er sich es ihr zu entdecken? und warum empfalst Du mir so viel Vorsicht, wenn ich ihr darüber schriebe? Du wüst alles glauben, meine beste, er weiß nicht, waß er will, Ausflüchte, Schwanken von allen Seiten, Ihr fürchtet Euch beyde aufs klare der Sache zu kommen, weil Ihr im Grunde ahndet, daß alles umsonst ist.

Wird mein Geschwäz etwas helfen, das Du schon so oft gehört hast ohne mehr oder weniger zu thun, [als] was Deinem Herzen gut dünkte? Du wirst Dich wieder über mich beklagen, Leidenschaft vorwenden, ihn loben, hoffen wollen, und über die Oberfläche hinwegschlüpfen.

Wie müde machst Du mich, beste Lotte! Ich mag Dir nicht sagen, wie ich Tag und Nacht an Dich denke und oft sehr traurig bin? Ich liebe Dich wahrhaftig, sonst must Du mir doch zugeben, daß es kein Verbrechen wäre, die Geduld zu verlieren, wenn unsre schwersten Sorgen durch Dich gehoben werden könten, und Du an nichts denkst wie an Dich.

Daß Fritz ihm nicht ganz gut ist, hat weiter keinen Einfluß auf mich. Er würde ihm auch gut seyn, wenn er nicht für Deine Ehre zu viel fürchtete... Meister hat heut zum erstenmal in seinem Leben an mich geschrieben, und mir seine Wonne verkündigt.

Wüst Du mir nicht böse seyn, liebe Lotte? Ich schreibe spät in der Nacht, auf Augustens Stube, sähst Du sie schlafen, Du würdest der Mutter verzeihn.

Suche doch so viel wie möglich Mama aufzuheitern, die wegen unsres Vaters Kränklichkeit niedergeschlagen zu seyn scheint.

Schick mir, wenn Du so gut seyn wilst, 8 Ellen Blonden à 1 gr. die Elle. Adieu, liebe Lotte.

Deine Caroline.

An Lotte Michaelis, [Clausthal 1786?]

[Anfang fehlt.]

... Auguste ist unaussprechlich liebenswürdig, schön wird sie gewiß nicht, da steht ihr Naschen im Weg, aber jezt hat sie alles, was Schönheit ersetzt, und Gott gebe! daß sie gut werde. Ich behalte einige Bücher zurück. Moritzl Reise, vorzüglich die Beschreibung der Höhle bey Castleton haben mich entzückt. Aber noch einmal Jammer und Weh über den Armen, der in seinem Provinzialstädtchen den Verfaßer der Contemporaines* (in Paris copirt... (*Carl Philipp Moritz: Reisen eines Deutschen in England im Jahre 1782

An Lotte Michaelis. [Clausthal], Mittwochs nach Tisch [März 1787]

Freu Dich für mich, ich hab heute schon wieder spazieren gehn können. So gräslich die Welt vorgestern aussah, so schön ist sie jezt, voller Sonnenschein, und Vorbedeutungen des kommenden Gottes — ich weiß nicht, welches Geschlecht der Frühling ist — oder Göttin, also — denn ich will ihnen nicht zu nahe thun wie Du — die nur einen Buben für was rechts hält. Nimmer werdet Ihr verwahrloseten Mädchen doch Eure Natur verläug-nen, oder der gemeine Haufen die ersten Vorurtheile ablegen. Ich gebe keinen Heller für einen Jungen, als in so fern ich mich herablaßend schmiege zu andrer Glauben. Und wird es ein Mädchen, so solst Du es wohl gern nennen, denn es kriegt einen Nahmen, der gut lautet, obgleich Basen und Vettern dagegen schreyn, und sich das arme Wesen durch nichts als überschwengliche Liebwürdigkeit von der vorgefaßten Meinung wird retten können, die auf seinem Geschlecht und Nahmen ruht. Aber Du woltest mir ja einen für einen Jungen angeben, thu es bald, oder ich nenn ihn in der Desperation Johann Georg — oder David Ludwig. Ein Unglück ist es, daß Du so oft auf Fragen nicht antwortest; scheinen sie Dir gleich unbedeutend, so wiße, daß spartanisches Gewicht auf ihnen ruht, keine geschieht überflüßig — als 3. Beyspiel: soll ich meine weißen Kleider plätten laßen, oder nicht... Weißt Du nichts aufzugabeln, was einen Coup d'eclat macht — auch nur, um sich grosmüthig der Menge gleich zu stellen. Schick mir hierüber einmal eine Dißertation mit aller unausstehlichen Gründlichkeit der alten Stißern abgefaßt...

Da komt Auguste: schreiben an Tante Lotte Auta ist ein gut Kind — wie ich schrieb Auta, sagte sie: heißt Auta. Lotte, ich schwöre Dir, Du würdest Dich bis in die Fingerspitzen des Mädchens freuen. Gern hätt ich die Vorrede von Schlözer, und etwa — sonst noch was, nur damit die Botenfrau das Ansehn eines süßen Packesels nicht ganz verliert. Die Dahmen zerfließt in dankbarer Liebe.

An Meyer, Göttingen 1. März 1789

Wenn mir etwas unerwartetes begegnen konnte, in einer Welt, die ich alle Tage wunderbarer finde, und worüber ich mich also immer weniger wundere, denn VAdmiration est la fille de l'Ignorance — sagte mir sonst Mad. Schlegel — so war es Ihr Brief, aber befremdet hat er mich nicht, denn Sie konnten und mußten sehr gut wißen, daß ich Sie gern um Nachrichten von Ihnen befragt hätte? wie ich sehr oft nach Ihnen gefragt habe, wenn ich nur die geringste Veranlaßung dazu gehabt hätte. Ja, meine Schwester und ich haben uns mehr wie einmal mit der abentheuerlichen Idee getragen — abentheuerlich nenne ich sie, weil vieles was natürlich ist so genannt wird — ohne alle Veranlaßung, ein Sendschreiben an Sie ergehen zu laßen, daß Ihnen mein leztes Wort wiederhohlt hätte:

Sie würden uns nie fremd werden. In Göttingen mußten Sie es zu seyn scheinen, wo ich Sie aber künftig auch finde und weiß, da sind Sie mir es nicht. An Ihrem Schicksal Theil zu nehmen, das ist vielleicht ein undankbares Werk, doch in so fern Sie und Ihre Laune der Schöpfer desselben sind, muß ich ihm unwillkürlich folgen. Sie sollen sich aber so wenig um das meinige bekümmern und nur mir den Antheil nicht ganz entziehen, den Sie ihm zusagen — ich bekümmere mich selbst nicht sehr darum, ich sorge nicht und mache keine Pläne, nur Einem glaube ich mit festem Schritt nachgehen zu müßen, dem Wohl meiner beiden kleinen Mädchen, alles übrige liegt vor mir da wie die wogende See, schwindelt mich vor dem Anblick, so schließe ich meine Augen, allein ich vertraue mich ihr ohne Furcht. Ich weiß nicht, ob ich je ganz glücklich seyn kan, aber das weiß ich, daß ich nie ganz unglücklich seyn werde; Sie haben mich in einer Lage gekant, wo ich, von allen Seiten eingeschränkt, durch den Druck meines eignen Gewichts niedersank — grausam bin ich herausgerißen, doch fühle ich, daß ich es bin, denn es ist so hell um mich geworden, als wenn ich zum erstenmal lebte, wie der Kranke, der ins Leben zurückkehrt und eine Kraft nach der andern wieder erlangt und neue reine Frühlingsluft athmet, und in nie empfundenem Bewußtseyn schwelgt. Ein Schleier fällt nach dem andern, es ist mir nichts mehr sehr wichtig — Erfahrung mindert den Werth der Dinge, denn es nimmt ihnen die Neuheit — ich schätze nichts mehr als was mir mein Herz giebt, und erwerbe nichts als was ich mir selbst bereite. Sie prahlen ein wenig mit Ihrer Armuth, und meine kränkt mich wenigstens nicht, mir ists, als hätte ich die Menschen nie weniger bedurft und höher herabgeschaut, als seit sie wohl gar meinten, ich würde mich fester an sie anschließen. — Wir sind stolze Bettler, lieber Meyer, und ich kenne noch einige von der Art, laßen Sie uns lieber einmal eine Bande zusammen machen, einen geheimen Orden, der die Ordnung der Dinge umkehrt, und wie die Illuminaten die Klugen an die Stelle der Thoren setzen wollten, so möchten denn die Reichen abtreten und die Armen die Welt regieren. Ich habe Ihre Idee Bürgern zu heirathen vortrefflich gefunden, doch meint Lotte, Sie würden eine schlechte Parthie thun, und das ist gewiß,

Auf Erden weit und breit

Ist kein Altar vorhanden.

Der Eure Liebe weiht.

Er hat mir gesagt, daß Sie wahrscheinlich zusammen nach Berlin gehen — aber wenn ich es nun versuchte, Sie zum Profeßor der Aesthetik in Marburg zu machen, wohin ich vermuthlich gehe, Sie nehmen ja nur Schweinefurt aus, und haben wohl nicht allen Feßeln entsagt. Ich wollte, Sie könnten in London bleiben, denn eine große Stadt, wo Sie sich in der Menge, aber nicht in Ihrem Cirkel verlieren, wo Sie alle Abend die Last, die Sie den Tag über an sich selbst gewogen haben, bei einem Fest oder im Schauspielhause von sich werfen, und sich im Gedränge der Mannichfaltigkeit selbst vergeßen könnten, wäre doch Ihr Element. Sind Sie nicht einer von denen, die sich berauschen müßen um glücklich zu seyn, und wenn nun die schreckliche Lücke zwischen Rausch und Rausch durch keinen äußern Gegenstand gefüllt wird — was fangen Sie dann an? es ist eine traurige alternative, diese Leere ganz zu fühlen, oder sie alltäglich ausfüllen. So leite Sie denn Ihr guter Geist! auf ebener Bahn wird es wohl nicht seyn. Vater und Mutter danken, die Schwestern erwiedern. Lotte ist glücklich, Louise ist glücklich, die eine schreibt eben, die andere ist auf einem Ball. Sie nennen Feder in Ihren Briefen anT[atter], ich habe ihn ganz kürzlich von Ihnen reden hören, und nie hat ein ehrbarer Mann so vorteilhaft über Sie gesprochen wie dieser, ich freute mich es zu hören um beider willen. Nochmals dem Guten befohlen, und daß kein Böses Ihnen etwas anhaben kan!

Caroline Böhmer

An Luise Gotter, Göttingen d. 8. März 17[89].

Eine Einladung wie die Deinige, meine immer gleich geliebte Freundinn, durfte ich nicht mit leeren Worten des' Danks beantworten, deswegen habe ich warten müßen, denn erst jezt kann ich Dir etwas entscheidendes darüber sagen; es wiederspricht zwar meinen Wünschen nur zu sehr, und Dein freundschaftliches Herz wird nicht damit zufrieden seyn, aber ich weiß auch, daß es in der Ursache, die unsre Zusammenkunft verhindert, Gründe auffinden wird, um dem Geschick zu verzeihn. Ich komme nicht zu Dir, ich darf alles, was Du mir so liebreich anbietest, Dein Haus, Deine Gesellschaft, die Freuden der Errinrung der ersten glücklichen Jahre meiner Jugend, die eine so ganz andre Zukunft zu weißsagen schien, ich darf sie nicht annehmen, weil ich eine andre Reise zu machen habe, und welche die ist, das erräthst Du leicht. Mein Bruder bot mir sein Haus an, sobald ich meine Heymath verlohren hatte; der Zustand, in dem ich war, und die Wünsche meiner Eltern, denen ich leicht nachgab, weil ich nicht die Kraft haben konte zu überlegen, zu einer Zeit, wo ich sie alle aufbieten mußte, um dem Unglück zu wiederstehn, machten, daß ich damals wenig Rücksicht darauf nahm, und es ihm vors erste ganz abschlug. Wie ich aber nach und nach die Verhältniße in einem helleren Licht zu sehn anfing, wie ich in alle diejenigen zurückkehrte, die man mit einem Herzen, das jenseits seines Grams nichts mehr erblickt, so leicht vernachläßigt, und die wiederholten Bitten meines Bruders hinzukamen, da reifte der Entschluß, den ich nun gefaßt habe. Ich glaube, er ist gut, und das muß mir manches Opfer versüßen, daß ich ihm bringe. Dort kan ich nüzlicher und thätiger und freyer seyn für mich, und was mich eigentlich bestimmt, für die Erziehung meiner Kinder. Sie sind das einzige, worauf ich sicher rechnen können muß, sie sind meiner Glückseeligkeit nothwendig, und ich fühle, daß sie ein mir anvertrautes Gut sind, das ich also nie nach meinen Convenienzen behandeln darf. Erziehung ist nach meinen Begriff nicht Abrichtung, das ist ein Zweck, den ich durch Strenge allenthalben erhielte — es ist die Entwicklung der angebohrnen Anlage durch die Umstände — und diesen getraue ich mir hier, wo ich meine Kinder nicht allein habe, wo sie unter dem Einfluß des Beyspiels stehn, nicht so entgegen arbeiten zu können, daß sie würden, was ich aus ihnen machen möchte — meine Kunst, die eigentlich keine Kunst ist, sondern nur eine gewiße Unthätigkeit, welche höchstens vor bösen Gewohnheiten zu bewahren und die ersten entscheidenden Eindrücke zu lenken sucht, traut sich das nicht zu, und so will ich lieber den freyen Boden wählen, wo sie gedeihn muß, wenn Kinder ihren Eltern gleichen, als mich der Gefahr aussezen sie misglücken zu sehn.