1. «Als die erste Frau lesen lernte, trat die Frauenbewegung in die Welt» (Marie von Ebner Eschenbach)

Mit diesem Zitat versuchte Marie Stritt[1] 1907 als Vorsitzende im «Bund Deutscher Frauenvereine» ihren Gesinnungsgenossinnen Mut zu machen im mittlerweile mehr als zwanzigjährigen Kampf der organisierten Frauenbewegung um Frauenbildung und Frauenstudium. Wie weit und wie beschwerlich der Weg war, wie viele kurze Höhenflüge und lange finstere Zeiten die weibliche Hälfte der Menschheit vom Lesenlernen bis zur Zulassung zum Universitätsstudium in Deutschland im Jahr 1908 erlebt hat, kann nur ermessen, wer die Bildungsgeschichte über Jahrhunderte kennt, z.B. die Zeugnisse hoher Frauenbildung und -kultur, die allein das Mittelalter oder die Nonnenklöster aufzuweisen haben. Ganz zu schweigen von den beeindruckenden Beweisen weiblicher «Gelehrsamkeit» - etwa der Universalgelehrten Anna Maria Schürmann (1607-1678), der Insektenforscherin Maria Sybilla Merian (1647-1717) oder der ersten Doktorin der Medizin Dorothea Leporin-Erxleben (1715-1762) und der ersten deutschen Frau, die zum Doktor der Philosophie promovierte, Dorothea Schlözer (1770-1825). Auch die besonders im 18. Jahrhundert vielgescholtene «Lesewuth der Frauenzimmer», die nach Ansicht des pädagogischen Ratgebers J.H. Campes wie «eine wirkliche Seelenepidemie... in den gebildeten Classen mit sichtbarer Verminderung des Familienglücks» um sich griff,[2] hatte noch mit Frauenbewegung wenig zu tun. Sie ist möglicherweise als heimlicher und individueller Protest gegen die nur häuslichen Pflichten, die hier einsetzende Beschränkung auf den Wirkungskreis der «Gattin, Hausfrau und Mutler» zu verstehen. Die genannten Vorzeigefrauen aber waren auch in den vergangenen Jahrhunderten privilegierte Ausnahmen, eher «Kuriosa» der weiblichen Bildungsgeschichte.[3]

Und doch muß es stutzig machen, daß solche weiblichen Gelehrtenkarrieren im bürgerlichen Zeilalter erst einmal ganz unmöglich wurden. Denn nun setzten trotz und mit der Aufklärung, trotz Verbreiterung der Volksbildung und mit der Etablierung moderner Wissenschaften die ausdrückliche Diskriminierung und der Ausschluß der Frauen aus der Wissenschaft ein. Gleichzeitig und als Antwort auf mögliche Freiheits- und Gleichheitsbestrebungen wurde die Gegensätzlichkeit der Geschlechterrollen, die Verschiedenheit von Mann und Frau zum politischen und pädagogischen Programm der neuen bürgerlichen Gesellschaft.

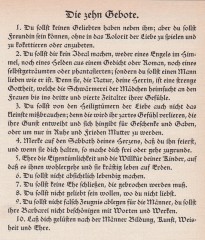

Wegweiser einer besonderen Mädchenpädagogik und spezifischen, d. h. vom Mann notwendigerweise abweichenden Frauenbildung war der Revolutionstheoretiker J.-J. Rousseau, dessen Erziehungsroman «Emile oder über die Erziehung» aus dem Jahr 1762 die Bildungsdiskussion auch in Deutschland angefacht und für mehr als ein Jahrhundert entscheidend geprägt hat. Als Leitmotiv seiner Erziehungslehre wurde immer wieder aus dem V. Buch «Sophie oder das Weib» jener Satz zitiert, wonach «die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefallen». Im Klartext hieß das — so der Originalton Rousseau:

«So muß sich die ganze Erziehung der Frauen im Hinblick auf die Männer vollziehen. Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen lieben und achten lassen, sie großziehen, solange sie jung sind, als Männer für sie sorgen, sie beraten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und süßes Dasein bereiten: das sind die Pflichten der Frauen zu edlen Zeiten, das ist es, was man sie von Kindheit an lehren muß.»[4]

Interessant nun ist festzustellen, daß bei seinen Nachfolgern, insbesondere den deutschen Mädchenpädagogen, der hier zwar von der männlichen Erziehung abweichende, aber doch aufwendig angelegte Bildungsanspruch der Frauen auf ein flaches, spießbürgerliches Erziehungsprogramm zurechtgestutzt wurde und die bei Rousseau zugestandene «heimliche Macht der Frauen»,[5] ihre erotische List und disziplinierende Mutterliebe, dem eigentümlich deutschen Ideal von biederer und tüchtiger Hausfrau Platz machen sollte. Beispielhaft hierfür ist die Aussage einer Versammlung von Mädchenschullehrern, die 1872 in Weimar zusammenkamen und ihre pädagogischen Ziele in einer Denkschrift veröffentlichten die für das Mädchen Schulwesen richtungweisend wurde:

«Es gilt, dem Weibe eine der Geistesbildung des Mannes in der Allgemeinheit der Art und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde, daß ihm vielmehr das Weib mit Verständnis dieser in teressen und der Wärme des Gefühles für dieselben zur Seite stehe.»[6]

Die «Gelbe Broschüre»

Gemäß dem Wahlspruch des Bürgertums «Wissen ist Macht» war der Kampf um Bildung offenbar ein Kampf um Macht, anders sind die Widerstände und übertriebenen Reaktionen auf die bürgerlich-liberalen Forderungen der Frauen überhaupt nicht zu verstehen Talsächlich war der Kampf in Deutschland im Vergleich zu fast allen anderen Ländern Europas und zu den USA besonders hart und langwierig. Denn schon seit den 1830er Jahren gab es in den USA eigene Frauencolleges, seit dem Beginn der 1840er Jahre waren Frauen an der Universität Zürich als Gasthörerinnen zugelassen gab es hier 1867 die erste Doktorin der Medizin. Zürich entwickelte sich bereits in den siebziger Jahren zu einer Oase des Frauenstudiums für die Europäerinnen, insbesondere die zahlreichen Russinnen (1872 beinahe 100) sorgten für beträchtliches Aufsehen. Aber auch Frankreich öffnete den Frauen seine Universitäten bereits 1863, die skandinavischen Länder 1870, die Niederlande 1878 Belgien 1883 usf. Das Deutsche Reich, das Land der Dichter und Denker, bildete in dieser Beziehung also ein Schlußlicht. Offenbar fürchtete gerade das deutsche Bildungsbürgertum zuviel zu verlieren und wollte diese einzige Grundlage seines gesellschaftlichen Einflusses vorerst keinesfalls mit den Frauen teilen.

Unter den verschiedenen Vorstößen, Kampfschriften und Petitionen aus dem Kreis der Frauenvereine jedenfalls machte die sog. «Gelbe Broschüre» — so belegen viele Kommentare — am meisten Furore.[7] Sie war die von Helene Lange 1887 verfaßte Begleitschrift zu einer Petition an das preußische Unterrichtsministerium und das preußische Abgeordnetenhaus und war von einem Kreis «Berliner Damen» unterzeichnet, deren Namen von nun an in der Frauenbewegung noch häufig auftauchen werden:

«Helene Lange, Frau Schulrat Cauer, Frau Henriette Schrader, Frau Stadtsyndikus Eberty, Frau Marie Loeper Housselle.»[8] (Beachtenswert sind die kleinen Nuancen bezüglich der Anrede: «Frau» durften offenbar nur die Verheirateten genannt werden, zudem ergänzt um die Titel der Ehemänner.) Die Petition enthielt zwei Anträge:

- für den «wissenschaftlichen Unterricht auf der Mittel- und Oberstufe der öffentlichen höheren Mädchenschulen» mehr Lehrerinnen einzustellen,

- zur Ausbildung dieser Lehrerinnen «von Staatswegen» Anstalten zu errichten.

Die Begleitschrift schilderte detailliert die Misere der Mädchenschulen. Zwar bestand in den meisten Staaten des Deutschen Bundes seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eine allgemeine Schulpflicht (in Preußen eingeführt 1763) auch für Mädchen, doch um ihre Durchsetzung war es im Zeitalter der Industrialisierung und der Kinderarbeit und solange ihr Besuch nicht unentgeltlich war schlecht bestellt.[9] Meinte doch das berühmte königliche Regulativ, das ab 1839 in Preußen die Kinderarbeit verbot, nur das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit für Kinder bis zu neun Jahren (ab 1853 bis zu zwölf Jahren), beschränkte die Arbeitszeit auf zehn Stunden (!) täglich und forderte lediglich einen dreijährigen Schulbesuch.

Und was speziell das Lesenlernen der Mädchen anlangte, so werden nicht ohne Grund immer wieder schulmeisterliche Äußerungen zitiert wie diese:

«Bei den virginibus ist das Schreiben nur ein vehiculum zur Lüderlichkeit»

Oder:

«Jene sollten das Schreiben nicht lernen, damit sie nicht frühzeitig Liebesbriefe schreiben. Konnten sie im neunten Jahre im Gebetbuche lesen, so hatten sie für ihr ganzes Leben ausgelernt.»[10]

Auch an der im Zuge der preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Wilhelm von Humboldt getragenen Bildungsreform mit dem Ziel eines neuen Humanismus und nationaler Kultur hatten Frauen nicht teil. Die neuen humanistischen Gymnasien und Universitäten blieben der männlichen Jugend vorbehalten.

Die einzige Fortbildungsmöglichkeit jenseits der Elementar- oder Volksschulen boten für Mädchen die sog. höheren Töchterschulen. Sie waren keine staatlichen Einrichtungen, waren weder im Hinblick auf die Lehrpläne noch in bezug auf Abschlußprüfungen und Berechtigungen in das öffentliche Schulwesen integriert. Sie verdankten ihre Existenz vielmehr vorwiegend privater Initiative. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts waren rund zwei Drittel aller höheren und mittleren Mädchenschulen in privater Hand.[11] Der Besuch der höheren Töchterschule war für die Töchter des Bürgertums vor allem anderen eine Statusfrage, diente weniger der höheren Bildung als der Zurichtung auf «die weibliche Bestimmung», zur Dame und als «Schmuck im Salon».[12] Ihr Lehrprogramm, nirgends festgelegt, bestand vorwiegend aus den Fächern Religion und Deutsch, der Einübung der Konversation in französischer und englischer Sprache, in Klavierspie] oder Gesang und zum wesentlichen Teil (bis zu 20 Prozent der Unterrichtszeit) in Handarbeiten.[13]

Die «klavierspielende höhere Tochter», heute noch eine Witzfigur, die rein «ästhetisch-sentimentale» Bildung, die Oberflächlichkeit des Lernprogramms, all dies wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts insbesondere von frauenbewegter Seite kritisiert und auch von denen, für die diese Mädchenschule Berufsfeld war, von den männlichen Mädchenpädagogen. Deren Interesse an staatlicher Anerkennung und Vereinheitlichung des mädchenspezifischen Lehrprogramms aber war vorwiegend ein berufsständisches, also ihre eigene soziale und finanzielle Gleichstellung mit den Lehrern an Jungenschulen, dem zunehmend eine gute Portion Konkurrenzangst vor dem Eindringen von Lehrerinnen beigemischt war. Denn die private Mädchenschule war lange das einzige Feld qualifizierter Berufstätigkeit für Frauen. Nur unter Szenen von «fast tumultuarischem Charakter» konnte etwa 1876 der Beschluß durchgesetzt werden, daß zumindest «die Mitarbeit» von Lehrerinnen in der Mädchenschule «wünschenswert» sei.[14] Doch auch dies bedeutete lediglich eine Lehrtätigkeit von Frauen in den unteren, allenfalls mittleren Klassen, keinesfalls aber in den wissenschaftlichen Fächern der Oberstufe.

War man sich über die Unzulänglichkeil der Mädchenbildung und die Notwendigkeit einer Schulreform auch im wesentlichen einig, so setzte Helene Langes Kritik doch an zwei Punkten an, die von den männlichen Pädagogen als Frontalangriff verstanden und mit Empörung beantwortet wurde: am Bildungsziel — «um des Mannes willen» — und in dem Anspruch, Frauen als Lehrerinnen nicht nur einen mitwirkenden, sondern den «maßgebenden und bestimmenden» Einfluß in der Mädchenschule einzuräumen. Unerhört und unüblich war auch die Form der Krilik, ohne Umschweife selbstbewußt, mit kühlem Sachverstand die Pädagogik betreffend, sarkastisch und unerbittlich im Hinblick auf männliche Geschlechtsinteressen:

«... wir können unser Auge nicht davor verschließen, daß die wesentlichste Aufgabe einer Mädchenschule, zu bilden, zu innerer Ruhe zu bilden... nicht erfüllt wird. Unsere Schulen bilden nicht, sie erziehen nicht maßvolle Frauen von edler Sitte, sie lehren nur. Wir können ferner nicht unser Auge davor verschließen, daß auch dieses Lehren vielfach in einer unpädagogischen Überbürdung mit positivem Stoff und einem falschen Systematisieren besteht, daß das Wissen unserer jungen Mädchen infolgedessen vielfach zerfahren, äußerlich und ungründlich ist. Von altem, was Männer gründlich lernen, darauf hauptsächlich geht die Klage, erfahren unsere Mädchen ein klein wenig; dies wenige aber selten so, daß das Interesse für spätere Vertiefung rege gemacht oder das Selbstdenken ernsthaft in Anspruch genommen würde, sondern als zu Übersichten gruppierte positive Tatsachen oder fertige urteile, die, ohne Beziehung zum inneren Leben, dem Gedächtnis bald wieder entschwinden und nur das dünkelhafte Gefühl des <Gehabthabens> und der Kritikfähigkeit zurücklassen. Aus dieser Art zu lehren erklärt sich die Unfähigkeit unserer Schulen, zu bilden, von selbst...»[15]

Sehr geschickt verknüpfte Helene Lange ihr Beharren auf dem Bildungsanspruch der Frau als Eigenrecht- um ihrer selbst und «der werdenden Menschheit» willen - mit der Forderung nach Beteiligung von Lehrerinnen und damit auch mit der Forderung nach einer staatlich zu organisierenden Lehrerinnenausbildung. Denn auch in dieser Beziehung lag zu dieser Zeit noch alles im argen, gab es z. B. 1876 in Preußen gegenüber 116 staatlichen Lehrerseminaren für die Ausbildung männlicher Pädagogen nur insgesamt fünf Lehrerinnenseminare, und auch diese vergaben nur die Berechtigung zum Unterrichten an Volksschulen. Lehrerinnen mußten also selbst sehen, auf welche Weise sie ihre Qualifikationen erwarben, im Privatunterricht oder Selbststudium, auf privaten Lehrerinnenseminaren, einem in der Begel zweijährigen Kurs im Anschluß an den Besuch der höheren Töchterschule.[16] Selbstverständlich bedeuteten die Nichtregulierung und Nichtanerkennung durch den Staat gleichzeitig auch den Ausschluß von Berechtigungen und die Minderbezahlung der Lehrerinnen.

«Mit der ausschließlichen Beziehung der ganzen Entwicklung unserer Mädchen auf den Mann fällt auch ihre ausschließliche Erziehung durch den Mann; ja, solche Frauen, wie wir sie wollen, können gar nicht durch Männer allein gebildet werden, es bedarf dazu aus vielen Gründen durchaus des Fraueneinflusses, und zwar genügt nicht der Einfluß der Mutter im Hause... es bedarf durchaus der Erziehung durch Frauen auch in der Schule, besonders auf der Oberstufe. ..»[17]

Heute fragen wir uns, was an diesen Forderungen nur so empörend oder gar revolutionär war, wenn H. Lange für die Lehrerin «das heilige Amt der Mutter in der Schule» reklamierte und die «echte Weiblichkeit» gegen die «Halbbildung» einer von Männern und für Männer geformten Weiblichkeit verteidigte. Übertrieb und verfestigte diese Argumentation nicht eher die unterschiedlichen Geschlechterrollen und die damit gegebene Arbeitsteilung? In der Tat hat Helene Lange es auch in ihren späteren Schriften verstanden, die kulturelle Bedeutung von Weiblichkeit, das auch schon von den Fröbel-Anhängerinnen in der Frauenbewegung betonte «mütterliche Element in den Frauen»[18] zu betonen und sich zugleich kritisch gegen die bestehenden männlichen Normen zu wenden. Sie geißelte den «toten Dogmatismus», den «übertriebenen Respekt vor dem Positiven und dem Bestehenden, der jeden Fortschritt hemmt», die an den Universitäten praktizierte Wissenschaft, die sich «Selbstzweck» ist. Aus diesem Grund forderte sie für die Ausbildung der Lehrerinnen eigene Hochschulen, deren Mittel und Methoden «weiblicher Eigenart» angepaßt sind und deren Leitung «lediglich Frauen anvertraut sein kann»[19]

Helene Lange (am 9.4.1848 in Oldenburg geboren, gestorben am 13.5.1930 in Berlin) ...entstammte einer Kaufmannsfamilie. Nachdem frühen Tod der Mutter, dann auch des Vaters empfing sie als Pensionstochter in einem schwäbischen Pfarrhaus prägende Eindrücke und machte hier zum erstenmal die schmerzliche Erfahrung der «geistigen Trennung der Geschlechter».[20] Da ihr Vormund ihr nicht gestattete, die Lehrerinnenausbildung zu beginnen, war auch sie bis zu ihrer Volljährigkeit zum Selbststudium über «Zwischenstufen» gezwungen: Eine «Au-pair»-Stelle in einem Mädchenpensionat im Elsaß, eine Erzieherinnenstelle in der Nähe von Osnabrück. 1871 kam sie nach Berlin, um ihre Lehrerinnenprüfung abzulegen - und ist dieser Wirkungsstätte für 45 Jahre treu geblieben. 1876 wurde sie Lehrerin an einer privaten höheren Mädchenschule und schon nach wenigen Unterrichtsstunden zugleich Leiterin des angeschlossenen Lehrerinnenseminars.

Helene Lange (am 9.4.1848 in Oldenburg geboren, gestorben am 13.5.1930 in Berlin) ...entstammte einer Kaufmannsfamilie. Nachdem frühen Tod der Mutter, dann auch des Vaters empfing sie als Pensionstochter in einem schwäbischen Pfarrhaus prägende Eindrücke und machte hier zum erstenmal die schmerzliche Erfahrung der «geistigen Trennung der Geschlechter».[20] Da ihr Vormund ihr nicht gestattete, die Lehrerinnenausbildung zu beginnen, war auch sie bis zu ihrer Volljährigkeit zum Selbststudium über «Zwischenstufen» gezwungen: Eine «Au-pair»-Stelle in einem Mädchenpensionat im Elsaß, eine Erzieherinnenstelle in der Nähe von Osnabrück. 1871 kam sie nach Berlin, um ihre Lehrerinnenprüfung abzulegen - und ist dieser Wirkungsstätte für 45 Jahre treu geblieben. 1876 wurde sie Lehrerin an einer privaten höheren Mädchenschule und schon nach wenigen Unterrichtsstunden zugleich Leiterin des angeschlossenen Lehrerinnenseminars.

Von 1887 an, dem Erscheinungsjahr der «Gelben Broschüre», hat sie die entscheidenden Stationen der bürgerlichen Frauenbewegung markiert und angeführt: 1889 Einführung der «Realkurse» für Frauen, 1890 zusammen mit Auguste Schmidt und Marie Loeper-Housselle Gründung des «Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins» (ADLV), 1893 Umwandlung der Real- in Gymnasialkurse, zugleich Gründung der Zeitschrift «Die Frau», des führenden Organs der gemäßigten bürgerlichen Richtung, von 1893 bis 1921 im Vorstand des «Allgemeinen Deutschen Frauen Vereins» (ADF) von 1894 bis 1906 im Vorstand des «Bundes Deutscher Frauenvereine» (BDF). Sie war offensichtlich eine begabte Pädagogin, eine Vordenkerin und Wortführerin, ja, sie galt zu ihrer Zeit als die «Führerin der deutschen Frauenbewegung».

Helene Langes Überzeugungskraft und die ganze Stärke ihrer Argumentation lag offenbar in der Verknüpfung einer von vielen geteilten Kulturkritik, einer Kritik der modernen «Welt der gesellschaftlichen Produktion mit der schauerlichen Unpersönlichkeit ihres Mechanismus, der den einzelnen rücksichtslos zu einer Triebkraft in dem großen Räderwerk macht»,[21] mit einer überaus differenzierten Geschlechterphilosophie, die anscheinend das tradierte Geschlechtsrollenkonzept bestätigte und doch auf gesellschaftliche Veränderung zielte. Mütterlichkeit als Programm, nicht nur traditionelle Weiblichkeil, gab die Richtung an, in die die Gesellschaft zu verändern war.[22] «Organisierte Mütterlichkeit» aber meinte nicht etwa nur biologische Mutterschaft, sondern gleichberechtigte Beteiligung und weiblichen Einfluß in allen Lebensbereichen, gerade auch in der Politik und gerade auch für kinderlose Frauen. In ihrem programmatischen Aufsatz über «Intellektuelle Grenzlinien zwischen Mann und Frau» hat H. Lange ihre Philosophie einprägsam auf den Begriff gebracht.[23]

Auf lange Sicht hatte dieses von Helene Lange ausformulierte Konzept von Frauenbildung und «Mütterlichkeit» einen durchschlagenden Erfolg, und zwar als Programm der bürgerlichen Frauenbewegung in ihrer mehrheitlichen, gemäßigten Richtung. So hieß es etwa in den 1905 bis 1907 diskutierten «Grundsätzen und Forderungen der Frauenbewegung», die als Flugblatt des «Bundes Deutscher Frauenvereine» verbreitet wurden:

«Die Frauenbewegung will der Frau freie Entfaltung aller ihrer Kräfte und volle Beteiligung am Kulturleben sichern. Sie erkennt an, daß die Geschlechter ihrem Wesen und ihren Aufgaben nach verschieden sind, und ist gerade deshalb überzeugt, (laß die Kultur sich um so reicher, wertvoller und lebendiger gestaltet, je mehr Mann und Frau gemeinsam an der Lösung aller Kulturaufgaben wirken...»

«In der Erkenntnis, daß die allgemeine Wohlfahrt nur gedeihen kann, wenn alle verfügbaren Kräfte an ihr mitarbeiten, sieht es die Frauenbewegung als eine ihrer vornehmsten Aufgaben an, die Welt des öffentlichen Lebens dem mütterlichen Einfluß zu erschließen... [24]

Konnten — so fragen wir heute — die Frauen damals eigentlich die Gefahren dieses politischen Konzepts der «Gleichwertigkeit» statt Gleichheit, die «Mutterschaftsfalle» nicht sehen? Denn erfolgreich und politisch folgenreich war diese Programmatik gerade deshalb, weil das Sich-Einlassen auf eine sogar «intellektuelle» Verschiedenheit zwischen den Geschlechtern, auf die «Gattungsaufgabe» der Frau, «Mutterschaft als Qualität, Wesensbestimmtheit» im Sinne einer «organischen, wesensgemäßen Arbeitsteilung» letztlich doch die bestehende Arbeitsteilung unangetastet ließ, sich der bestehenden patriarchalen Ordnung einfügte bzw. bei nächster Gelegenheit auch gegen die Frauen verwendet werden konnte. Doch diese Fragen konnte man sich damals noch nicht stellen, denn natürlich war Mütterlichkeit, Muttersein um 1900 mehr als ein elitäres Konzept oder gefährliche Ideologie, vielmehr - in Anbetracht fehlender Verhütungsmittel oder sexueller Aufklärung - ein realer Zwang und der Alltag der Frauen. Die «Kulturaufgabe der Frau», die an diese Mutterpflichten anknüpfte, versprach somit ein Stück konkreter Utopie, schien eine denkbare Alternative zu sein zu dem in dieser Zeit öffentlich und privat noch allmächtigen Patriarchat.

Doch diese Überlegungen greifen der Entwicklung weit vor, zunächst ereilte die mit der «Gelben Broschüre» eingereichte Petition das Schicksal aller Frauenpetitionen: Ihre Behandlung im Abgeordnetenhaus wurde immer wieder vertagt, schließlich auf Druck der Regierung abgesetzt und erst nach Jahresfrist «unter scharfer Zurückweisung des Inhalts» negativ beschieden.[25] Trotzdem war nun der Grund «für das zur Zeit Erreichbare»[26] gelegt.

2. «Laß dich gelüsten nach der Männer Bildung,

Kunst, Weisheit und Ehre» (Friedrich Schleiermacher)

Verschiedene Initiativen und der «Frauenverein Reform»

Die mit der «Gelben Broschüre» eingereichte Petition war keineswegs die einzige Bildungsinitiative in dieser Zeit. Vielmehr war durch mehrere andere Vorstöße der Boden gut vorbereitet. Immer wieder stand im «Allgemeinen Deutschen Frauenverein» der Punkt Mädchenbildung und Frauenstudium auf der Tagesordnung der Generalversammlungen. So war schon 1872 sehr lebhaft über die notwendige Einrichtung eines «Bealgymnasiums für Mädchen» diskutiert und die Einreichung einer Petition geplant worden.[27] Auf diesen Plan griff Auguste Schmidt 1880 zurück, als sie, diesmal auf dem Verbandstag des Lette-Vereins, die Einrichtung eines gymnasialen Zweiges in der höheren Töchterschule vorschlug.[28] Im Vordergrund dieser Vorschläge stand jeweils die Bemühung, schulisch die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes Abitur und damit für das Studium der Frauen zu schaffen. Das war bis dahin nur in der Schweiz, durch ein externes Maturitätsexamen und kostspieliges Auslandsstudium möglich. Schon 1872 war man sich im ADF einig:

«Weibliche Aerzte für Frauen und Kinder, akademisch gebildete Lehrerinnen für die wissenschaftlichen Fächer an den Töchterschulen, auch weibliche Rechtsgelehrte seien eine dringende Notwendigkeit. Denn wie es das weibliche Zartgefühl und die Sitte verletze, wenn eine Frau dem männlichen Arzt alle Körperzustände vertrauen müsse, so sei es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, daß z. B. bei Ehescheidungen der Frau kein weiblicher Anwalt zur Seite stehe, ebenso müsse die Verbrecherin einen solchen erhalten können.»[29]

1879 hatte der ADF einen sog. Stipendienfonds[30] gegründet, der zunächst mit Hilfe nur kleiner Beträge -z. B. eines Vortragshonorars von G. Guillaume-Schack in Höhe von 100Mark - Frauen und Mädchen bei der Vorbereitung für das Schweizer Abitur oder beim Auslandsstudium selbst finanziell unterstützen sollte. Ab 1885 war die Kapitaldecke durch mehrere großzügige Spenden, insbesondere von dem Ehepaar Ferdinand und Louise Lenz (insgesamt 130 000Mark), so groß geworden, daß bis 1890 allein aus den Zinsen zwölf Studentinnen (vorwiegend Medizinerinnen, aber auch einer Juristin und einer Philologin und einer Naturwissenschaftlerin) das Studium in Zürich oder Paris finanziert wurde. Als 1888 die letzte Schenkung von 80 000 Mark speziell zur Errichtung eines Mädchengymnasiums übergeben wurde, war endlich auch der ADF mutig genug, an alle deutschen Unterrichtsministerien «das gehorsamste Gesuch» zu richten,

«den Frauen den Zutritt zu dem ärztlichen und dem wissenschaftlichen Lehrberufe durch Freigebung und Beförderung der dahin einschlagenden Studien zu ermöglichen».[31]

Gleichzeitig meldete sich ein anderer Frauenverein zu Wort, der sich ausschließlich zur Propagierung des Frauenstudiums und zur Durchsetzung gleicher Mädchenbildung konstituiert hatte, der von Hedwig Kettler 1888 in Weimar gegründete «Frauenverein Reform», der sich später «Verein Frauenbildung-Frauenstudium» nannte. «Dieser Verein», schrieb G. Bäumer später, «trug als erster in der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung die Nuance, die das Publikum mit dem Ausdruck <radikal> bezeichnet».[32] Und sie hatte recht: Ganz entgegen den bisherigen Initiativen, die immer die Spezifität der Frauenbildung betont hatten, beharrten Hedwig Kettler und ihre Gesinnungsgenossinnen, zu denen insbesondere auch Hedwig Dohm gehörte,[33] darauf, «daß die Frau gleich dem Manne zum Studium aller Wissenschaften Zutritt haben soll, nicht aber auf vereinzelte derselben (wie z.B. die Medizin oder das höhere Lehramt) beschränkt werden darf».[34]

Dazu plante der «Frauenverein Reform» die Errichtung von Mädchengymnasien «mit dem gleichen Lehrplan wie die auf die Universität vorbereitenden Knabenschulen», möglicherweise sogar Koedukation und forderte die amtlichen Berechtigungen für das Maturitätsexamen sowie für die Zulassungvon Frauen an allen Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen. Schließlich wurde auch gleich die Berechtigung zur Berufsausübung der so erworbenen wissenschaftlichen Qualifikationen verlangt.

Hier also wurde zum erstenmal ernst gemacht mit einem Artikel aus dem «Katechismus für edle Frauen» von Friedrich Schleiermacher, der von allen bildungshungrigen Frauen, auch von H. Lange, immer wieder zitiert wurde (siehe S. 153).

Und doch war solche Radikalität, so viel Gleichheit von der Mehrheit der Frauen und der herrschenden Meinung der Männer immer verpönt, erweckte Argwohn und ebenso radikale Abwehr. Denn jedesmal tat sich in dieser Frage die Differenz darüber auf, was mit Gleichheit gemeint sei: Gleichheit mit dem Mann, um etwa «seine Barbarei nachzuahmen?» (M. Meysenbug) - keineswegs! -, oder die Gleichheit der Rechte, in diesem Fall: gleicher Zugang zu den Institutionen der Bildung, und damit des gesellschaftlichen Einflusses? Auch die sog. Radikalen wollten niemals die Frau «dem Manne gleichmachen», ein bis heute wiederkehrendes Mißverständnis. Im «Begleitwort zum Aufruf des <Frauenvereins Beform>» versuchte Hedwig Keltler daher zu vermitteln zwischen dem, was «die Gerechtigkeit verlangt» für Frauen «als vernunftbegabte Wesen», und der «Not des wirklichen Lebens», wonach Frauen auf Erwerb angewiesen sind:

«Es fällt niemandem ein, einem Vogel die Flügel zu binden und darauf von ihm zu verlangen, daß er sich in den Äther hebe; aber es wundern sich viele, daß jemand, den man nicht zu einem Berufe vorbereitet, auch nicht imstande sein kann, ihn zu erfüllen und sich durch denselben zu erhalten.»[35]

Der «Frauenverein Reform», dem zur Verbreitung seiner Ideen die Zeitschrift «Frauenberuf» zur Verfügung stand, betrieb eine rege Propagandatätigkeit und brachte es vor allem in Süddeutschland bald auf eine stattliche Mitgliederzahl. Hier in Karlsruhe gelang es auch, 1893 das erste Mädchengymnasium einzurichten, das Mädchen vorn zwölften Lebensjahr an in sechs Klassen zum Abitur führte.

Hedwig Kettler (geb. 1851 in Harburg, gest. 1937 in Berlin)

...hatte nur die übliche Töchterschulausbildung erhalten und, selbst hochbegabt, sehr unter diesen Bildungsschranken gelitten. 1880 heiratete sie Julius Kettler, den späteren Direktor des Statistischen Amtes in Hannover, der sie in ihrer politischen Tätigkeit im Kampf für die Verbesserung der Frauenbildung unterstützte. Von 1881 an gab sie die Zeitschrift «Frauenberuf, Monatsschrift für die Interessen der Frauenfrage» heraus, seit 1887 die «Bibliothek zur Frauenfrage». 1888 gründete sie in Weimar den «Deutschen Frauenverein Reform», der sich ausschließlich dem Kampf um gleichberechtigte und gleiche Frauenbildung widmete. Es folgten aufreibende Jahre, in denen sich H. Kettler im Bestreben um Einrichtung von Mädchengymnasien immer wieder mit Gegnern, Schulbehörden und Ministerien auseinandersetzen und gegen Verleumdungen verteidigen mußte. Sie organisierte Petitionen, hielt Werbevorträge und verfaßte die meisten Artikel ihrer Zeitschriften selbst. In ihrem kompromißlosen Bestreben um Gleichberechtigung blieb H. Kettler trotz aller Anerkennung ihrer Verdienste gerade auch in der Frauenbewegung nicht unumstritten. So hatte z.B. auch Anita Augspurg durch den «Frauenverein Reform» erste Berührung mit der Frauenbewegung bekommen.[36] Doch A. Augspurg und M. Stritt, auch die Gräfin Bülow v. Dennewitz traten 1896 aus dem «Frauenverein Reform» nach öffentlicher «Erklärung und Aufruf» wieder aus, als Kettler so weit ging, nichts «mit der großen deutschen Frauenbewegung» zu tun haben zu wollen, und auf einer Vereinsversammlung 1896 in Hannover den Beschluß durchdrückte, aus dein 1894 gegründeten «Bund Deutscher Frauenvereine» wieder auszutreten.[37]

Unter dem Pseudonym «Gotthard Kurland» war Hedwig Kettler auch literarisch tätig.

Doch insgesamt stellten sich dieser Form der Gleichstellung von Mädchen in der Schule an vielen Orten anscheinend unüberwindliche Hindernisse in den Weg, da sie eine grundlegende Reform des höheren Mädchenschulwesens vorausgesetzt hätte. Mehr Aussicht auf Erfolg hatte daher die Langesche Initiative, die unter Beibehaltung des bisherigen Systems Zwischenlösungen, schrittweise Errungenschaften ermöglichte.

3. «Wie vieler Augen

waren auf sie gerichtet!» (Gertrud Bäumer)

Die ersten Abiturientinnen und Studentinnen

Auch die Bildungsgeschichte ist geprägt von den politischen Verhältnissen. Das Jahr 1888 war bekanntlich das sog. Drei-KaiserJahr. Kaiser Wilhelm I. starb, sein Sohn Friedrich III., an dessen Regentschaft man in liberalen Kreisen große Hoffnungen knüpfte, kämpfte schon bei der Übernahme seines Amtes mit dem Tode; er regierte nur drei Monate. Sein Nachfolger war Kaiser Wilhelm II., der bis 1918 letzte deutsche Kaiser.

Die «Gelbe Broschüre» verdankte die erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht zuletzt dem «lebhaften Interesse», ja der Protektion der damaligen Kronprinzessin und gebürtigen Engländerin Victoria, der nicht einmal 100Tage amtierenden sog. «Kaiserin Friedrich»[38] Im Hause des liberalen, der Fortschrittspartei angehörenden Reichstagsabgeordneten Karl Schrader und seiner Frau Henriette geb. Breymann, einer Nichte und Anhängerin Fröbels, hatte man das Ganze ausgedacht und im «Vertrautenkreis» der Kronprinzessin lebhaft diskutiert.[39] Die Kronprinzessin, die schon in dem von ihr protegierten Victoria-Lyzeum in Berlin, dem 1888 ein Lehrerinnenseminar angegliedert wurde, «für eine tiefere allgemeine Bildung» von Frauen zu wirken versuchte, gab — so berichtete G. Bäumer — die Anregung, «die Grundlinien zu einer Art Musteranstalt für eine allseitige Frauenbildung zu entwerfen». Sie finanzierte auch im Jahr 1888 eine Studienreise Helene Langes nach England, um ihr einen Einblick in die weit fortschrittlicheren englischen Bildungseinrichtungen für Frauen zu verschaffen. Doch «durch den Tod des Kaisers Friedrich wurden die Aussichten auf eine Ausgestaltung der Mädchenbildung in grösserem Stil zunächst vernichtet».[40]

Dennoch entwickelte die hier zum erstenmal vereinigte Fraueninitiative den Plan, wenigstens als Übergangslösung die Vorbereitung auf das schweizerische Abitur durch die Einrichtung von sog. Realkursen für Frauen zu ermöglichen. Und es ist aufschlußreich aufzulisten, welche Interessen und persönlichen Verbindungen sich hier zusammenfanden:

Dr. med. Franziska Tiburtius, die erste in Deutschland praktizierende Ärztin, die selbst in den 1870er Jahren in Zürich studiert hatte, Minna Cauer, die gerade eine Frauengruppe der «Akademischen Vereinigung», eines Zusammenschlusses liberaler Honoratioren, leitete, aus der später der «Verein Frauenwohl» hervorging, und Helene Lange unterschrieben einen Brief an die Humboldtakademie, eine von einem wissenschaftlichen Zentralverein getragene private Bildungsinstitution, mit der Bitte um Unterstützung.

Der ADF verpflichtete sich zu einem jährlichen Beitrag von 800DM, die «Akademische Vereinigung» ebenfalls zu kleineren Zuschüssen. Der Direktor eines Jungengymnasiums, der Charlottenschule, stellte die Räume zur Verfügung.

Am 10. Oktober 1889 wurden in Anwesenheil «Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich» die Realkurse für Frauen von ihrer Leiterin Helene Lange mit einer feierlichen Rede eröffnet.

Wegen der großen Nachfrage und der überzeugenden Ergebnisse dieses neuen Frauenbildungsprogramms und wohl auch in der allzu optimistischen Annahme, daß die Zulassung zum Universitätsstudium von Frauen in Deutschland unmittelbar bevorstehe, verwandelte H. Lange 1893 die Realkurse in Gymnasialkurse. In einem vierjährigen, sehr sorgfältig ausgearbeiteten Kursprogramm wurde nun Absolventinnen der höheren Töchterschulen das volle Pensum des humanistischen Gymnasiums geboten, konnten sich Mädchen nach einer Aufnahmeprüfung und mit dem Mindestalter von sechzehn Jahren hier auf das deutsche Abitur vorbereiten, das, solange es keine Mädchenschulen gab, extern an einem Jungengymnasium abzulegen war.

Voraussetzung für den Erfolg waren sehr engagierte Lehrer, die ihren Unterricht vorerst nur neben und zusätzlich zu ihrem Schuldienst am Nachmittag erteilen konnten, besonders begabte Schülerinnen und kleine Klassen, zudem ein beeindruckendes Pensum, das viel Eigeninitiative und Selbststudium erforderte.[41] Standen bei den Realkursen Mathematik und Naturwissenschaften im Vordergrund, so ging es in der humanistischen Bildung vorrangig darum, sich Latein und Griechisch innerhalb von vier Jahren anzueignen. Jede einzelne dieser ersten Schülerinnen und Abiturientinnen stand auf dem Prüfstand für ihr ganzes Geschlecht und mußte festzementierte Vorurteile widerlegen. Um so bedeutungsvoller waren die ausgezeichneten Gutachten, die die ersten Lehrer ihren Schülerinnen ausstellten, z. B. die überraschenden Erkenntnisse des Mathemaliklehrers. Er bescheinigte den Frauen «eine ungleich schnellere Auffassung, tieferes Verständnis neben angestrengterem Fleiss». Oder die Ausführungen des ersten Griechischlehrers:

«Der rege Eifer aller Schülerinnen ermöglichte es, trotz der kurzen Unterrichtszeit das Pensum stets ganz zu erledigen, obgleich fast der ganze Phädon gelesen wurde und man sich nicht mit zwei sophokleischen Tragödien begnügte, sondern noch eine dritte dazunahm.. .»[42]

Die ersten sechs Absolvenlinnen dieser Kurse bestanden am 29. März 1896 am Königlichen Luisengymnasium in Berlin ihr Abitur, «sämtlich mit gutem Erfolg».

«Es ist vielleicht für Schülerinnen der jetzigen Generation wie für die Aussenstehenden heute kaum mehr so ganz nachzufühlen, was die Prüfling der ersten sechs Abiturientinnen für die... Frauensache allgemein bedeutete! Wie vieler Augen waren auf sie gerichtet!... Fast jede Abiturientin der ersten Jahrgänge ist für irgendein akademisches Examen, in irgendeinem Hörsaal oder Seminar oder Laboratorium die erste Frau gewesen und hatte für ihre Nachfolgerinnen Boden zu schaffen. Die Leistungen einer jeden lieferten den Stoff zu den Gutachten, die damals seitens der Regierungen von den Fakultäten eingezogen wurden und die die Grundlage, für die ersten günstigen Entscheidungen über die Frage des Frauenstudiums bildeten.»[43]

Trotz solcher Erfolge aber tat sich in Sachen Frauenstudium 1896 noch immer nichts.

Die beiden erwähnten Petitionen aus dem Jahr 1888, eingereicht vom «Allgemeinen Deutschen Frauenverein» und vom «Frauenverein Reform», waren zunächst abschlägig beschieden worden, und doch hatten sie den Stein ins Rollen gebracht. 1891 war auf diese Weise die Frage des Frauenstudiums zum erstenmal im Reichstag zur Verhandlung gekommen. Da sich der Reichstag außer in der Frage ärztlicher Prüfungen und Berufspraxis aber für niehl zuständig erklärte, erneuerten die Frauen immer wieder ihr Petilionsbegehren. 1893 hatte der ADF für die Freigabe des medizinischen Studiums für Frauen die erste Massenpetition in der Geschichte der deutschen Frauenbewegung mit fast 60 000 Unterschriften auf den Weg gebracht[44] und das Anliegen auch bei den einzelnen Landtagen vertreten.

Die Frauen erhielten durchweg ablehnende Antworten. Am wohlwollendsten reagierte noch die badische Landesregierung. Baden gebührt daher der Ruhm, als erste deutsche Regierung den Frauen 1900 offiziell das Recht zur Immatrikulation gewährt zu haben. An den Universitäten Freiburg und Heidelberg konnten deshalb seit der Jahrhundertwende zum erstenmal Frauen in Deutschland regulär studieren. Im übrigen herrschten Willkür und Unsicherheit. Einzelne Universitäten folgten mit einer generellen Zulassung, an anderen benötigten die studierwilligen Frauen die Erlaubnis jedes einzelnen Dozenten, dessen Vorlesungen sie besuchen wollten, sowie die besondere Genehmigung des Unterrichtsministers. Sei tMitte der 1890er Jahre waren daher auch in Berlin oder Leipzig Frauen unter dem offiziellen Status «Gasthörerin» eingeschrieben, doch von den 1902 rund 1000 an deutschen Universitäten gezählten Gasthörerinnen hatten nur 70 eine abgeschlossene GymnasialbiIdung.[45] Nur zum Vergleich seien auch die Zahlen männlicher Studierender genannt: Gegenüber 13000 Studenten im Jahr 1871 gab es 30 Jahre später an den deutschen Universitäten 34000 «ordentlich», d.h. männliche Studierende.[46] 1908 endlich wurde neben einer grundlegenden «Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens» die Zulassung der Frauen zum Universitätsstudium in Preußen und ihm nachfolgend im ganzen Deutschen Reich gesetzlich geregelt.

Die Neuordnung sah von nun an in der höheren Töchterschulden ab der siebten Klasse eine Gabelung vor in einen gymnasialen Zweig die sog. Studienanstalt, und in das sog. Lyzeum, das aus der früheren höheren Mädchenschule hervorgegangen war. Die grundsätzliche Öffnung der Universität auch für Frauen aber garantierte immer noch nicht den Anspruch auf Zulassung zu den universitären und staatlichen Prüfungen wie Promotin oder Habilitation oder gar zum Eintritt in das staatliche Berechtigungs- und Berufssystem. Erst 1920 wurde Erauen das Recht zur Habilitation zugestanden und erst 1922 der Zutritt zum Justizdienst und ins Richteramt gewährt.

Ärztinnen, zum Beispiel Franziska Tiburtius

Am ärgsten und anhaltendsten war der Widerstand gegen das Frauenstudmm von seiten der medizinischen Fakultäten nfcht nur weil sich die Herren um Sitte und Anstand der Männer und das Schamgefühl der Frauen sorgten, wenn sie im Hör- und Seziersälen zusammenkämen, sondern weil sie fürchteten — und dahinter steckte der Brotneid und die Angst vor weiblicher Konkurrenz-, aus einem so herangezogenen «weiblichen Proletariat», «aus solchen <Studentinnen> (könnten) staatsgefährliche und umstürzlerische Elemente» hervorgehen.[47] Gerade weil das sog. Schamgefühl der Frauen im 19. Jahrhundert nicht nur eine geschlechtsspezifische Marotte, sondern ein gesellschaftlicher Zwang mit verheerenden gesundheitlichen Folgen war, griffen die Frauen das Argument auf und kämpften um so energischer und dringlicher für die Zulassung zur Medizin, die mit ihrer Professionalisierung als Wissenschaft seit dem Mittelalter (in den Hexenverfolgungen), endgültig seit dem 18.Jahrhundert die Frauen gewaltsam aus der Heilkunde und Volksmedizin ausgeschlossen hatte.

So halte Mathilde Weber 1888 in ihrer Begleitschrift zur Petition des ADF «Aerztinnen für Frauenkrankheiten, eine ethische und sanitäre Notwendigkeit» geschrieben:

«Wir deutschen Frauen, deren Sittsamkeit stets gerühmt wurde, werden nicht noch lange den Fremden gegenüber erröten wollen, daß wir bei sexuellen Leiden nur im Konflikte mit unserem angeboren Zahrlgefühl und unseren anerzogeneu Sitten durch - Mannerhilfe Heilung finden können: während, in anderen Ländern bereits durch die Tatsache zahlreicher praktizierender Ärztinnen die... Möglichkeil derselben bewiesen ist... Gewiß wären die Gesundheitsverhältnisse unserer jungen Frauen, und Mädchen besser, wenn sie schon bei den leichtsten Anfängen von Frauenkrankheiten sich sogleich Rat bei einer Ärztin holen könnten... Deshalb gebe man uns weibliche Ärzte!»[48]

Eine, die diese Kämpfe am eigenen Leib erfahren, ja selbst angeführt und ausgesprochen hat, war Franziska Tiburtius.

1871, als F. Tiburtius ihre Studien an der Züricher Universität begann, war sie eine von 21 Studentinnen, im nächsten Jahr waren es schon 112, zum größten Teil Russinnen, die hier ein Zentrum der russischen Linken bildeten. Dieser doppelte Anstoß, den die russischen Pionierinnen erregten, nämlich als Linke und als Frauen, hat in den folgenden Jahren Gegner und Befürworter des Frauenstudiums beschäftigt und z. B. auch den ADF wiederholt zu dem Hinweis veranlaßt, daß Unsittlichkeit und Frauenstudium nicht identisch seien, vielmehr «echte Weiblichkeit» durch das Studium nicht gefährdet sei.[49]

Franziska Tiburtius (geb. 1843 in Bidamitz, Rügen, gest. 1927 in Berlin)

Franziska Tiburtius (geb. 1843 in Bidamitz, Rügen, gest. 1927 in Berlin)

...war als Gutsbesitzertochter im Kreis von acht Geschwistern auf der Insel Rügen aufgewachsen. Ein Bruder, der selbst Arzt wurde und ihre Freundin Henriette Hirschfeld, die erste Zahnärztin Deutschlands, geheiratet hatte, hatte ihr gut zugeredet, nach der abgeschlossenen Lehrerinnenausbildung ihren Herzenswunsch, Medizin zu studieren, zu verfolgen. F. Tiburtius bestand 1876 ihr Doktorexamen mit «sehr gut». Zusammen mit ihrer ebenfalls promovierten Freundin Emilie Lehmus (1841-1932) wurde sie zunächst als Assistenzärztin an der «Königlichen Entbindungsanstalt» in Dresden angestellt. Danach ließen sich beide als praktizierende Ärztinnen in Berlin nieder. Daran konnte sie niemand wegen der in Preußen bestehenden Gewerbefreiheit hindern, trotzdem wurden ihnen alle nur erdenklichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Zum medizinischen Staatsexamen wurden sie in Preußen trotz wiederholter Gesuche nicht zugelassen, damit aber wurde ihnen auch die Approbation nicht erteilt, weshalb sie von den Krankenkassen nicht anerkannt wurden und z.B. keine Totenscheine ausstellen durften. Als Kollegen ihnen sogar auf dem Gerichtswege das Führen ihrer Doktortitel untersagen wollten, firmierten sie als «Dr. med. d. Univ. Zürich», ein Titel, der sich jedoch als besonders werbewirksam erwies. Nach vielen Bemühungen gelang es ihnen schließlich, eine Poliklinik für Frauen in einem Arbeiterviertel in Berlin einzurichten.

«Es waren meist ganz junge Mädchen, die dem Nihilismus und dem Bakuninschen Katechismus mit religiöser Begeisterung bis zum Fanatismus anhingen. Da sie in den Hörsälen und auf der Straße am auffälligsten waren so wurde ihre Erscheinung bald als typisch aufgefaßt. Namentlich als Prof. Scherr seinen bitterbösen Artikel über das Frauenstudium an der Zürcher Universität in die Welt geschleudert, galt das kurzgeschnittene Haar die gewaltige blaue Brille - weshalb die von so vielen getragen worden ist ist mir nie klargeworden -, das kurze, gänzlich schmucklose, regenschirmfutteralähnliche Kleidchen, der runde Matrosenhut von schwarzglänzendem Wachstuch, die Zigarette und - die schweigsame, düstere, abweisend hoheitsvolle Miene als charakteristisch für die Studentin»!»[50]

Fünfzehn Jahre lang blieben Tiburtius und Lehmus die einzigen weiblichen Ärzte in Berlin, dann — nach 1890 - war die nächste Generation von Medizinerinnen herangewachsen: Die Chirurginnen Agnes Bluhm und Agnes Hacker, ferner Anna Kuhnow und Pauline Plötz traten in die Klinik weiblicher Ärzte ein und haben «in einer Art geistigem Kommunismus» aus der glücklichen Verbindung von beruflicher Tüchtigkeit mit sozialem Engagement und selbstverständlichem Eintreten für die Frauensache damit begonnen ein Arbeitsgebiet zurückzuerobern, das jahrhundertelang in den Händen der Frauen gelegen hatte.

4. «... Anregung zu geben, Aufklärung zu bringen,

Lücken auszufüllen...»(Minna Dauer)

Der Aufschwung der Frauenbewegung um 1890

Als wichtigste Ereignisse, die den Beginn der sog. Wilhelminischen Epoche kennzeichnen, werden in unseren Geschichtsbüchern in der Regel genannt: das Ende der Sozialistengesetze und die Entlassung Bismarcks, die nicht nur einen Kanzler-, sondern auch einen politischen Kurswechsel bedeutete, und nach innen der nur kurzfristige Versuch einer sozialen Befriedung. Nach den großen Bergarbeiterstreiks am Ende der 1880er Jahre im Ruhrgebiet versuchte Wilhelm II., mit Hilfe eines sozialpolitischen Programms (Einführung eines Arbeitsschutzes, d. h. Verbot der Sonntagsarbeit, Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit) die Arbeiterschaft mit der Monarchie zu versöhnen. Mit einem ungeheuren Wachstum der Industrie und einer seit 1895 einsetzenden Hochkonjunktur aber meldete das Deutsche Kaiserreich nach außen seine Ansprüche als Weltmacht an. Und so war auch in der internationalen Politik eine Stufe des Kapitalismus erreicht, die gemeinhin als «Übergang zum Imperialismus» bezeichnet wird.

Der Kampf um Frauenbildung war das zentrale Anliegen der bürgerlichen Frauenbewegung, ihr eigentliches Feld, auf dem sie auch die größten Erfolge errang. Doch neue Schubkraft gewann die Bewegung der Frauen in ihrer Gesamtheit, also nicht nur als bürgerliche, seil 1890 aus vielfältigen Anlässen und Initiativen. Nicht zuletzt die politischen Veränderungen ließen auf einen Umschwung und Aufschwung hoffen.

Ein Ausgangspunkt für weitere Fraueninitiativen wurde schon genannt: der Unterstützerinnenkreis für die «Gelbe Broschüre», der im «Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein» sein organisatorisches Zentrum fand. Auffällig war, wie viele Lehrerinnen für die Frauenbewegung prägend wurden. Zu ihnen gehörten z. B. Auguste Schmidt, Clara Zetkin, Hedwig Dohm, Helene Lange, Gertrud Bäumer, sogar Anita Augspurg, die später Jura studierte, und viele andere mehr.[51] Andererseits ist dieses Engagement naheliegend, weil das Lehrerinnenseminar bis zur Jahrhundertwende die einzige Fortbildungsmöglichkeit bot.

Auffällig ist auch, wie eng das Netz der Beziehungen zwischen den Frauen war, die nun gemeinsam oder an verschiedenen Fronten in der Öffentlichkeit im Fraueninteresse auftraten, Anstöße zur Bewegung der Frauen gaben. Irgendwo waren die Pionierinnen dieser Generation sich alle schon einmal begegnet, hallen Freundschaften geschlossen. Andererseils waren Freundschaften, Frauenkreise oder ein für Frauen typischer kultureller Rahmen, eine Freundinnenkultur, die Basis gemeinsamer emanzipatorischer Unternehmungen geworden.[52] Die persönlich-freundschaftlichen Grundlagen der politischen Bindungen aber erklären auch, warum das Beziehungsnetz in ganz besonderer Weise durch Enttäuschungen, Auseinandersetzungen, ja Feindschaflen geprägt und gefährdet war. Dennoch wurden Frauenbeziehungen, eine sich selbst bewußt werdende Frauenkultur und schließlich die Organisierung in Frauenvereinen in der von Männern dominierten Öffentlichkeit als Bedrohung wahrgenommen.

Zu einer Wiege weiblichen Protests und frauenbewußter Politik entwickelte sich der «Verein Frauenwohl» Berlin. Er war 1888 von Minna Cauer mit der anscheinend recht harmlosen Zielsetzung gegründet worden, «Anregung zu geben, Aufklärung zu bringen, Lücken auszufüllen, Einheitlichkeit und Harmonie anzustreben auf einem so schwerwiegenden Gebiet, wie das Frauenleben es nun einmal in der Gegenwart darstellt».[53] Schon innerhalb weniger Jahre hatte sich der Verein zu einem «Kampfverein»[54] entwickelt, von dem vielfältige radikal-feministische Impulse ausgingen. Neben einer nun schon traditionell regen Petitionstätigkeit regte er viele Vereinsgründungen an und suchte unter der Leitung Cauers insbesondere auch neue und aufsehenerregende Wege in die Öffentlichkeit.

Die «Vereinsnachrichten» der wichtigsten Gruppierungen, erschienen vorwiegend in der Zeitschrift «Die Frauenbewegung», geben einen Einblick in das nun sehr rege Vereinsleben der Frauen. Das neue Spektrum von Frauenvereinen zu Beginn der 1890er Jahre zeigt die Vielfalt der Frauenaktivitäten:

- Der «Verein Jugendschutz», gegründet 1889, hatte unter der Leitung von Hanna Bieber-Böhm der Sittlichkeitsbewegung in Deutschland den entscheidenden neuen Anstoß gegeben und mit dem Kampf gegen die doppelte Moral ein gesellschaftliches Tabu gebrochen. Zweck des Vereins war: der Schulz der Jugend vor «Leichtsinn, Laster und Grausamkeit» sowie die «Hebung der Sittlichkeit» als «Grundlage des Staates und der Familie». Praklische Aufgaben waren: die Errichtung von Heimen für unbescholtene Mädchen nebst Stellenvermittlung sowie Rechtsschutz lur unbemittelte Frauen und Mädchen, die Förderung von Kindergärten, Kinderschutz gegen Verwahrlosung und Mißhandlung.[55]

- Der «Kaufmännische Hilfsverein für weibliche Angestellte», gegründet 1889, bildete unter der Leitung von Julius Meyer und Minna Cauer eine Standesorganisation für einen neuen, typisch weiblichen Berufszweig und wurde erst nach 1906, nachdem die Geschäftsinhaber aus dem Vorstand ausschieden, zu einer Art Frauengewerkschaft.[56] Der rasch expandierende Verein bot seinen Mitgliedern Stellenvermittlung, Weiterbildimg, Freizeitgestaltung und Rechtsberatung.

- Die «Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit» wurden unter der Leitung von Jeanette Schwerin, in ihrer Nachfolge ab 1899 unter der Leitung von Alice Salomon zum Ausgangspunkt aller weiblichen Fürsorgetätigkeit und ihrer Professionalisierung als Sozialarbeit. Ziel des Vereins war es, Mädchen und Frauen an Sozialarbeit als Beruf heranzuführen und ihnen durch Unterricht und praktische Anleitung die hierfür erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln.

- Der «Rechtsschutzverein Dresden», gegründet 1894 von Marie Stritt, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, «Frauen und Mädchen aller Stände Gelegenheit (zu bieten), sich in Rechtsfällen unentgeltlich Rat zu holen».[57] Frauen, die sich selbst rechtskundig gemacht hatten also Nichtjuristinnen, berieten hier kostenlos in Ehe- und Familienstreitigkeiten, Mietangelegenheiten, Alimentationsfragen u.a.m. Das Dresdener Modell fand Nachahmung in zahlreichen deutschen Städten: 1914 gab es 97 Rechlsschutzvereine von Frauen für Frauen die seit 1904 zu einem Dachverband «Rechtsschutzverband für Frauen» zusammengeschlossen waren.[58]

- Schließlich der «Allgemeine deutsche Lehrerinnenverein», er wurde schon 1890 auf Initiative und unter dem Vorsitz von Auguste Schmidt, Helene Lange und Marie Loeper-Housselle gegründet. Bis 1921 hat H. Lange den Vorsilz geführt. Sie verstand die «Gemeinschaft» der Lehrerinnen nicht nur als frauenspezifische Berufsorganisation, sondern als Träger und Verwirklicher der Idee «Organisierter Mütterlichkeit». Entsprechend hoch war der Organisationsgrad der ersten Lehrerinnen: 1913 hatte der «Allgemeine deutsche Lehrerinnenverein» 128 Zweigvereine und 32 000 Mitglieder.[59]

Bald gab es Bestrebungen, diese vielen Einzelgruppierungen unter einem Dachverband zusammenzufassen. Die Anregung hatten drei Frauen mitgebracht: Hanna Bieber-Böhm, Anna Simson und Auguste Förster halten 1893 die anläßlich der Chicagoer Weltausstellung abgehaltene Tagung des «Frauenweltbundes» («International Council of Women», ICW) besucht und bei dieser Gelegenheit den seit 1891 bestehenden Nationalrat der amerikanischen Frauen kennengelernt. Auguste Schmidt, die damalige Vorsitzende des ADF, sowie Anna Schepeler-Lette vom Lette-Verein griffen die Anregung auf. Schon am 29. März 1894 wurde unter Beteiligung von 34 Frauenvereinen der «Bund Deutscher Frauenvereine» gegründet. Der entscheidende § 2 der Salzung lautete:

«Durch organisiertes Zusammenwirken sollen die gemeinnützigen Frauenvereine erstarken, um ihre Arbeit erfolgreich in den Dienst des Familien- und Volkswohls zu stellen, um der Unwissenheit und Ungerechtigkeit entgegenzuwirken und eine sittliche Grundlage der Lebensführung für die Gesamtheit zu erstreben. Der Bund bietet Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zu Vergleichen, zur Kenntnisnahme mustergültiger Einrichtungen, zur Anregung neuer segensreicher Schöpfungen, - Er sieht ab von jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten der zu ihm gehörenden Vereine.»[60]

Lesetips

Helene Lange: Kampfzeiten. Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, 2 Bände, Berlin 1928

Margrit Twellmann: Die deutsche Frauenbewegung. Ihre Anfänge und erste Entwicklung. 1845-1889, 2 Bände. Meisenheim 1972 «Wissen heißt Leben...» Beiträge zur Bildungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert, hg. v. I. Brehmer, J. Jacobi-Dittrich, E. Kleinau, A. Kuhn (= Frauen in der Geschichte IV), Düsseldorf 1983

Gerda Tiburtius: Studien zur Frauenbildung, Weinheim, Basel 1979

Franziska Tiburtius: Erinnerungen einer Achtzigjährigen, Berlin 1928