Sie war von ungewöhnlicher Bescheidenheit und Diskretion. Von ihren eigenen poetischen und literarischen Produktionen sprach sie nie. Sie wußte offenbar, wo die wirklichen Lebenswerte zu suchen sind. Wer ihr näherkam, bekam den stärksten Eindruck von der Echtheit und der Harmonie ihres Wesens und konnte zu seinem Erstaunen feststellen, daß ihr alle weiblichen, vielleicht die meisten menschlichen Schwächen fremd oder im Lauf des Lebens von ihr überwunden waren.

Aus dem Nachruf von Sigmund Freud in der «Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse (1937)

Lou Salomé war von anderer Art als die Frauen der »liberalen Ära«. Das waren gleichsam »zahmere« Vorkämpferinnen der Gleichberechtigung gewesen; sie hatten noch gewußt, was, wie der Bildungsbürger gesagt haben würde, »sich ziemt.« Lou, die sich unter den Krisenbedingungen des Übergangs in die imperialistische Phase des Kapitalismus entwickelte und die zu jener Schiftstellergeneration gehört, die kurz vor der Jahrundertwende hervortrat, wirkte hingegen auch auf den liberalen Bürger schockierend, bohemehaft, überspannt, und ihr Leben lang blieb sie eine umstrittene Frau.

Lou Salomé war von anderer Art als die Frauen der »liberalen Ära«. Das waren gleichsam »zahmere« Vorkämpferinnen der Gleichberechtigung gewesen; sie hatten noch gewußt, was, wie der Bildungsbürger gesagt haben würde, »sich ziemt.« Lou, die sich unter den Krisenbedingungen des Übergangs in die imperialistische Phase des Kapitalismus entwickelte und die zu jener Schiftstellergeneration gehört, die kurz vor der Jahrundertwende hervortrat, wirkte hingegen auch auf den liberalen Bürger schockierend, bohemehaft, überspannt, und ihr Leben lang blieb sie eine umstrittene Frau.

Als sie mit 21 Jahren aus St. Petersburg in die Schweiz und nach Deutschland kam, brachte sie einige Impulse aus der vormarxistischen russischen revolutionären Bewegung mit. Im Kreise von Malwida lernte sie damals Friedrich Nietzsche kennen, und schon diese Freundschaft löste bald einen Skandal aus. Mit 40 Jahren war sie eine angesehene Schriftstellerin, deren Name neben Ricarda Huch, Clara Viebig, der Ebner-Eschenbach genannt wurde. Mit 50 Jahren erschien sie auf dem psychoanalytischen Kongreß in Weimar und lernte dort Freud kennen. Nachdem sie anschließend ein psychoanalytisches Studienjahr absolviert hatte, übte sie seit dem ersten Weltkrieg in Göttingen eine psychotherapeutische Heilpraxis aus. Sie war eine ebenso farbig schillernde wie interessante Erscheinung. Wem ist sie nicht alles begegnet? Richard Wagner und Tolstoi, Buber und Hauptmann, Strindberg und Wedekind, Rilke und Freud, Nietzsche und Rodin. Dabei bleibt ihr Versuch einer Selbstbefreiung in einer unbefreiten Gesellschaft auch heute noch lehrreich. Der extreme Subjektivismus, in den sie sich hineinsteigerte, strebte doch zugleich auch immer wieder die Solidarisierung mit Gleichartigen an, und das waren nicht nur Intellektuelle, sondern zum Beispiel auch der russische Bauer. Das von ihr romantisierte Rußland war für sie gleichbedeutend mit Brüderlichkeit. Ihr utopisches Rußlandbild spiegelt sich bis zum heutigen Tage in der Dichtung ihres Freundes Rainer Maria Rilke. Der Oktoberrevolution von 1917 stand sie zwar distanziert gegenüber; sie empfand aber die Leiden dieser Weltenwende mit und war überzeugt, daß diese auch zu einer Hoffnung berechtigte. Noch ihr Tod war skandalumwittert. Vor dem nun leeren Hause fuhr im Auftrag von Hitlers Gestapo ein Polizeiauto vor und beschlagnahmte die Bibliothek, weil sie angeblich zu viele Bücher jüdischer Autoren enthielt und weil die Verstorbene überhaupt Mitarbeiterin an »jüdischer Wissenschaft« gewesen war.

Louise von Salomé ist in der Pracht des kaiserlichen Petersburg aufgewachsen, Ihr Vater, französisch-hugenottischer und deutsch-baltischer Abkunft, war unter Zar Alexander II. Inspekteur der Armee und besaß bei ihrer Geburt eine Dienstwohnung in dem großen halbmondförmigen Gebäude des Generalstabs, das dem Winterpalais gegenüberliegt. Ihre Mutter war die Tochter eines deutschen Zuckerfabrikanten namens Wilm in Petersburg. Die Familie neigte bei aller »Zarentreue« aufgrund ihrer Herkunft und ihrer calvibistischen Konfession stark zu den Petersburger Ausländerkolonien. Die Liebe zu Rußland und zum russischen Volk verdankte das Mädchen nach eigener Aussage vor allem ihrer Kinderfrau. Vom revolutionären Luftzug der siebziger Jahre blieb sie nicht ganz unberührt. Heimlich war sie von den Aktivitäten der »Volkstümler«, insbesondere ihrer terroristischen Gruppen, beeindruckt. In der Schublade ihres Tisches versteckt bewahrte sie ein Bild der Revolutionärin Wera Sassulitsch. Auch der Roman Tschernyschewskis »Was tun?« scheint auf sie eingewirkt zu haben. Ihr Ideal der Unabhängigkeit, niemand verpflichtet und keinem untertan zu sein, ihre tiefe Abscheu vor jeder Unterdrückung verbindet sie mit der Gestalt der Wera Pawlowna in diesem Roman. Mit 16 Jahren lernte sie den liberalen Theologen Hendrik Gillot kennen, der Prediger an der holländischen Gesandtschaft war. Unter seinem Einfluß entwickelte sich besonders die kritische Seite ihres Verstandes und ihre Neigung zur westeuropäischen Kultur. Gegen den Widerstand der Mutter erkämpfte sie sich hartnäckig die Erlaubnis, in Zürich Religionsgeschichte und Philosophie zu studieren. Auf einer Erholungsreise in Italien lernte sie im Kreise Malwida von Maysenbugs nicht nur Nietzsche, sondern auch den philosophischen Schriftsteller Paul Rée kennen, mit dem sie sich eng befreundete und mit dem sie fünf Jahre in Berlin zusammen lebte.

Dort schrieb sie ihr erstes Buch «Im Kampf um Gott» (1885), in dessen Mittelpunkt die Frage steht: Was geschieht, wenn der Mensch seinen Glauben verliert? Lou gehörte seit 1877 keiner Konfession mehr an, rechnete nun mit dem konventionellen christlichen Weltbild ab, bejahte aber das religiöse Bewußtsein, für das sie neue humane Inhalte und Formen suchte. Sie berührte damit ein damals aktuelles Weltanschauungsproblem. Nur so ist es erklärlich, daß diese Veröffentlichung von geringem literarischem Wert gute Kritiken erhielt. Sie hatte damit zumindest vor ihrer Familie und ihren Freunden einen Achtungserfolg vorzuweisen.

Im Jahre 1887 schloß sie mit dem Iranisten Friedrich Carl Andreas die Ehe. Dieser Schritt ist bei ihr, nachdem sie die Werbung von Gillot, Rée, Nietzsche, Ebbinghaus und Tönnies abgewiesen hatte, erstaunlich und nur dadurch verständlich, daß sie seit früher Jugend vom Thema der Scheinehe fasziniert war. Die Beziehung zu ihrem Mann blieb problematisch und ist schwer zu durchleuchten; sie gestaltete sich zu einer distanzierten achtungsvollen Freundschaft. Die Schwierigkeiten, die sich aus ihrer Freiheitsliebe und ihrer ehelichen Bindung ergaben, weckten bei ihr das Interesse für Ibsen. In dessen Heldinnen fand sie nun ihre eigenen Spannungen, den Kampf der Frau um ihr Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Daraus erwuchs ihr Essayband «Ibsens Frauengestalten» (1892). Hatte sie bisher ausschließlich in professoralen Kreisen verkehrt, so trat sie nun im Friedrichshagener Dichterkreis den Belletristen und Literaten nahe: Bölsche, Wille, den Brüdern Hart, Arno Holz, Max Halbe, Richard Dehmel, Otto Brahm, Maximilian Harden und mancher anderen Berühmtheit jener Jahre. Wiederholt besuchte sie Gerhart Hauptmann in Erkner. Die deutsch-ruissische Studentin Anna Mahr in dem Drama «Einsame Menschen» soll einige Züge von ihr tragen. Nun erst verfolgte sie systematisch das Ziel einer literarischen Laufbahn. Auf den Essayband «Friedrich Nietzsche in seinen Werken» (1894) folgten die Erzählbände «Ruth» (1895), «Aus fremder Seele» (1896), «Fenitschka» (1898), «Menschenkinder» (1899), «Ma» (1901), Bücher neuromantischer Stimmungskunst, die vor allem psychologische Einsichten vermitteln, am aufschlußreichsten in dem Band «Im Zwischenland» (1902) mit dem Untertitel «Fünf Geschichten aus dem Seelenleben halbwüchsiger Mädchen».

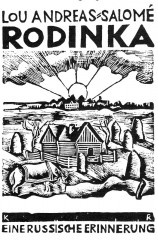

Ihr rascher Aufstieg zu literarischem Tagesruhm machte sie sowohl von ihrer Familie als auch von ihrem Mann ökonomisch unabhängig und ermöglichte ihr ausgedehnte Reisen nach Paris, Wien, Petersburg, Stockholm. Im Mai 1897 lernte sie in München den 21jährigen Dichter Rilke kennen, der sich der «berühmten Schriftstellerin» in Anbetung und werbender Schwärmerei näherte. Drei volle Jahre beherrschte diese Liebe und Freundschaft die Lebensbahn beider. Als schöpferischer Höhepunkt erwiesen sich nachträglich die zwei ausgedehnten Rußlandreisen im Frühjahr 1899 und im Sommer 1900, deren hoher Erlebniswert sich in Rilkes dreiteiligem Gedichtzyklus «Das Stundenbuch» (1905) und in Lous Erinnerungsbuch «Rodinka» (1922) niederschlug.

Ihr rascher Aufstieg zu literarischem Tagesruhm machte sie sowohl von ihrer Familie als auch von ihrem Mann ökonomisch unabhängig und ermöglichte ihr ausgedehnte Reisen nach Paris, Wien, Petersburg, Stockholm. Im Mai 1897 lernte sie in München den 21jährigen Dichter Rilke kennen, der sich der «berühmten Schriftstellerin» in Anbetung und werbender Schwärmerei näherte. Drei volle Jahre beherrschte diese Liebe und Freundschaft die Lebensbahn beider. Als schöpferischer Höhepunkt erwiesen sich nachträglich die zwei ausgedehnten Rußlandreisen im Frühjahr 1899 und im Sommer 1900, deren hoher Erlebniswert sich in Rilkes dreiteiligem Gedichtzyklus «Das Stundenbuch» (1905) und in Lous Erinnerungsbuch «Rodinka» (1922) niederschlug.

Seit Lous Begegnung mit Rée und Nietzsche stand die Beobachtung des menschlichen Selenlebens im Mittelpunkt ihres Intresses. Ihre hochgradiuge Sensibilität und ihr ungewöhnlich scharfer Verstand prädestinierten sie für die Wissenschaft der Psychologie. Ihre Leidenschaft für psychiatrische und erotische Probleme - 1910 veröffentlichte sie einen Essayband «Die Erotik» führte sie seit dem Jahre 1912 auch mit dem Neurologen Sigmund Freud zusammen, dessen psychoanalytische Lehre ihrem Erkenntnisstand, ihrer charakterlichen Eigenart, ihre Erfahrungen und weltanschaulichen Bedürfnissen entsprach. Die durch die Emanzipation der Frau aufgeworfenen sexuellen Fragen hat sie selbst intensiv, durchlebt, und sie hat auf sie eine Antwort zu geben versucht. Daß sie sich nun neben schriftstellerischer Arbeit dem Beruf einer psychotherapeutischen Heilpraktikerin zuwandte, zeigt, wie sehr sie die Verbindung zur Lebenspraxis als notwendig empfand. Von jeher lag ihr fern, sich ausschließlich introspektiv mit sich selbst zu beschäftigen. Schon ihr weiter Freundes- und Bekanntenkreis deutet darauf hin, daß es ihr stets auch um ein Brückenschlagen zwischen den zur Einsamkeit neigenden Individuen ging. Sie wollte eine tätige, nützliche und im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Leiden der Zeit heilende Persönlichkeit sein. Ihr Traum war, auf eine andere Art Frau zu sein, als es in der Vergangenheit möglich gewesen war. Vor allem wollte sie wahrhaftig sein und sich selbst verwirklichen. Insofern dokumentiert ihr Leben mehr ein Streben als eine Errungenschaft. Es darf in vielem als charakteristisch für das Generationserlebnis der sich emanzipierenden intellektuellen Frau der Jahrhundertwende angesehen werden, die nach neuen Wegen suchte.

An Hendrik Gillot

Rom, 26. März 1882 [1]

Ihren Brief hab ich gewiß schon 5 Mal gelesen, aber kapiert habe ich ihn noch immer nicht. Was, in Dreiteufelsnamen hab ich denn verkehrt gemacht? Ich dachte ja, Sie würden grade jetzt des Lobes voll über mich sein. Weil ich doch nun grade dabei bin zu beweisen, wie gut ich seinerzeit meine Lektion bei Ihnen gelernt habe. Erstens ich doch ganz und gar nicht einer bloßen Phantasie nachhänge, sondern sie verwirklichen verwirklichen werde, und zweitens, indem es durch Menschen geschehen soll, die wie direkt von Ihnen ausgesucht erscheinen, nämlich vor lauter Geist und Verstandesschärfe schon fast platzen. Aber nun behaupten Sie statt dessen, die ganze Idee [2] sei so phantastisch wie nur jemals eine früher und werde nur noch ärger dadurch, daß sie wahrhaftig auch noch in Leben umgesetzt werden solle, und um so viel ältere und überlegene Männer wie Rée, [3] Nietzsche und andere könnte ich nicht richtig beurteilen. [4] Darin täuschen Sie sich nun aber. Das Wesentliche (und das Wesentliche ist menschlich für mich nur Rée) weiß man entweder sofort oder gar nicht. Er ist auch noch nicht vollkommen gewonnen, er ist noch etwas perplex, aber auf unsern nächtlichen Gängen zwischen 12 - 2 im römischen Mondschein, wenn wir aus den Gesellschaften von Malwida v. Maysenbug kommen, setze ich es ihm immer erfolgreicher auseinander. Auch Malwida ist gegen unsern Plan, und dies tut mir ja leid, denn ich habe sie riesig lieb. Aber mir ist doch schon seit längerm klar, daß wir im Grunde stets verschiedenes meinen, selbst wo wir übereinstimmen. Sie pflegt ich so auszudrücken: dies oder jenes dürfen »wir« nicht tun oder müssen »wie« leisten - und dabei habe ich doch keine Ahnung, wer dies »wir« eigentlich wohl ist - irgendeine ideale oder philosophische Partei wahrscheinlich - aber ich selber weiß doch nur was von »ich«. Ich kann weder Vorbildern nachleben, noch werde ich jemals ein Vorbild darstellen können, für wen es auch sei, hingegen mein eignes Leben nach mir selber bilden, das werde ich ganz gewiß, mag es nun damit gehn, wie es mag. Damit habe ich ja kein Prinzip zu vertreten, sondern etwas viel Wundervolleres - etwas, das in einem selber steckt und ganz heiß von lauter Leben ist und jauchzt und heraus will. - Nun schreiben Sie zwar auch: ein solches volles Sichhingeben an rein geistige Endziele hätten Sie immer nur als «Übergang» für mich gemeint.

Ja, was nennen Sie «Übergang»? Wenn dahinter andere Endziele stehen sollen, solche, für die man das Herrlichste und Schwersterrungene auf Erden aufgeben muß, nämlich die Freiheit, dann will ich immer im Übergang stecken bleiben, denn das geb ich nicht dran. Glücklicher, als ich jetzt bin, kann man bestimmt nicht werden, denn der frisch-fromm-fröhliche Krieg, der nun wohl losgehn wird, schreckt mich ja nicht, im Gegenteil, der soll nur losgehn. Wir wollen doch sehn, ob nicht die allermeisten sogenannten «unübersteiglichen Schranken», die die Welt zieht, sich als harmlose Kreidestriche herausstellen! Wohl aber würde mich erschrecken, wenn Sie da nicht innerlich mitgingen. Sie schreiben verstimmt, daß Ihr Rat wohl nicht mehr viel dagegen helfen könnte. «Rat» nein! was ich von Ihnen brauche, ist ganz ungeheuer viel mehr als Rat: Vertrauen. Natürlich nicht in dem gewöhnlichen Sinn, wie es sich von selbst versteht - nein, aber das Vertrauen, daß, was ich auch tun oder lassen mag, es im Umkreise dessen bleibt, was uns gemeinsam ist (- sehen Sie! dies ist nun doch ein «wir», das ich kenne und anerkenne). Und das mir ohne weiteres und so sicher zugehören müßte wie Kopf, Hände oder Füße - von dem Tage an, seit ich wurde, was ich durch Sie geworden bin: Ihr Mädel

An Friedrich Nietzsche

Hamburg, 4. Juni 1882

Lieber Freund, herzlichen Händedruck für Ihren Pfingstbrief - er war das erste Willkommen auf Hamburger Boden [5] und wäre auch sogleich, vor 2 Tagen, beantwortet worden, hätte mich nicht ein heftiges Unwohlsein an das Bett gefesselt. Unterdessen sind nun zwei neue Nachrichten eingelaufen, die unsern nächsten Plänen eine etwas veränderte Richtung geben: Rées Brief über seine Abreise nach Warmbrunn [6] um Mitte Juli und einige Zeilen meines jüngsten Bruders mit der Ankündigung, daß er hierher kommt, um meine Mama heimzuholen. Dies letztere verkürzt unsern Berliner Aufenthalt und verlängert unsern hiesigen so sehr, daß wir uns in der deutschen Hauptstadt schwerlich werden sehen können. Meine ganze Hoffnung ist nun, daß Warmbrunn ein Ihrer Gesundheit zuträglicher Ort sein möchte, damit wir dort zusammensein und arbeiten können. Ein längeres Alleinsein zu zweien ist für den Augenblick nicht möglich, es muß durchaus sein, daß meine Mutter und Brüder mich jetzt mit Réea, d.h. mit Frau Rée [7] zusammen wissen. Nach Bayreuth [8] richtet sich vielleicht dergleichen viel besser ein, indessen ist es lang bis dahin und es wäre gut, wenn wir uns in Warmbrunn treffen könnten. Glauben Sie nur, daß wenn ich jetzt von einem Alleinsein mit Ihnen absehe, dies nur im Interesse unserer eignen Pläne geschieht und damit wir um so frier und sicherer in den Hauptsachen unsere Absichten durchsetzen könnten. Mündlich teile ich Ihnen die Gründe alle genau mit, mit Overbecks [9] besprach ich dieselben auch und hätte Ihnen über unsere Unterredung früher geschrieben, wäre ich nicht von Basel an stets krank gewesen. Overbecks empfingen mich mit großer Herzlichkeit, und wir haben lange zusammen geplaudert. Wann wird erst die gemütliche Stunde kommen, in der wir es tun können. Doch hoffen wir das Beste. - Neulich, als ich in Ihrem Buche [10] blätterte, fiel es mir auf, warum doch Menschen wie Frl. von Meysenbug von Ihren Ansichten sympathischer berührt werden als von denen Rées, obgleich Sie doch, von ihrem Standpunkt geredet, der schlimmere von beiden sind. Der Hauptsatz des Réeschen Buches [11]: das sittliche Urteil ist geworden, nicht ewig gewesen, ist für solche Naturen, wie sie eine ist, gar nicht so schlimm, wenn sie nur an eine Fortentwicklung des sittlichen Urteils aus unscheinbare, rohen Anfängen, aber nur in gerader Linie irgendeiner Vollkommenheit, irgendeiner absoluten Moral entgegen, glauben darf. Diesen Glauben vernichtet Ihr Buch viel gründlicher. Sie sind beide wie zwei der Vergangenheit und Zukunft zugekehrte Propheten, von denen der eine Rée, den Götterursprung aufdeckt und der andere die Götterdämmerung vernichtet. Und doch liegt ein tiefer Unterschied in diesem scheinbar gleichen Streben, der sich am besten mit Ihren eigenen Worten bezeichnen läßt: während Rées Egoist, den er zum Entsetzen Malwidas in den letzten »Konsequenzen« aufmarschieren läßt, sich sagt: »Unser einziges Ziel ist behaglich glücklicher Lebenslauf« - sagen Sie irgendwo: [12] »Wenn man von einem glücklichen Leben absehen muß, bleibt noch das heroische Leben.« Die tief verschiedene Auffassung des Egoistischen in gewissem Sinn, das sich selbst und sein eigenes Drängen zum Ausdruck bringt, macht den Unterschied aus und würde, wenn man Ihrer beider Anschauungen in zwei Menschen verkörpert denken wollte, dem einen die Züge des Réeschen Egoisten, dem anderen die eines Helden aufprägen. Diesmal schreibe ich Ihnen nicht nach den Augen - das kommt, weil ich das Bettkissen zum Schreibpult machen muß. Die »Morgenröte« ist mein einziger Gesellschafter. Sie unterhält mich aber im Bette besser als Besuche, Besorgungen und Reisestaub. - Könnte ich doch sagen: bals auf Wiedersehen. Bleiben Sie nur so heiter und gesund, es wird alles sehr gut werden. Wir sind gute Wanderer und finden den Weg auch im Gestrüpp. - Ihre Lou

An Friedrich Nietzsche

Bayreuth, 2. August 1882

Lieber Freund, in Erwartung Ihres Briefes, welchen mir das Telegramm verspricht, nur diese wenigen Worte. Vor allem Dank für Ihre freundliche Fürsorge und dann den Vorschlag, ob wir nicht in Jena, wenn Tautenburg [13] bei diesem Wetter abzuraten sei, bleiben könnten. Gewiß gibt es dort viele kleine Unterkommen en attendent, [14] bis der Himmel uns wieder einen blauen, sonnigen Streifen auftut und ein paar Sonnenstrahlen durch die Teutoburger Waldungen glänzen läßt. Ich finde es nämlich so sehr traurig, daß wie um dieses melancholischen Regens willen, welcher vielleicht noch Wochen anhält, getrennt sein sollen und der Augustmonat so unausgenutzt verrinnen soll. In Jena sind wir Tautenburg so nahe, daß wir es mit dem ersten durchbrechenden Sonnenstrahl erreichen können. Was meinen Sie? Über Bayreuth schreibe ich Ihnen heute in meiner Eile nichts, denn man kann nur viel darüber schreiben.

Ihre Schwester, [15] die jetzt beinahe auch die meine ist, wird Ihnen alles von hier erzählen - ihre Anwesenheit war mir ein großer Anhalt, und ich bin ihr herzlich dankbar. Über unsere Winterpläne habe ich viel mit Ihnen zu sprechen, lieber Freund, ich glaube, wir müssen Wien zugunsten Münchens aufgeben. Doch davon lieber mündlich; - wie es auch sei, wir richten uns schon ein und wollen den Winter zwingen, uns trotz aller Hindernisse freundlich zu sein. - Ich richte meinen Brief nach Naumburg, weil das dort aufgesetzte Telegramm mir zeigt, daß Sie sich vor der Feuchtigkeit Tautenburgs hingeflüchtet haben. Und nun leben Sie von Herzen wohl und sagen Sie Ihrer Schwester Dank. Hoffentlich auf baldiges Wiedersehen - wie herzlich wünsche ich, Ihnen bald die Hand drücken zu können und unser arbeitsames Stilleben zu beginnen! Immer Ihre Lou

An Paul Rée

Berlin, Neujahrsnacht 1882/1883

Es ist 4 Uhr morgens - So ist denn das alte Jahr zu Grabe gegangen. In dem eleganten Wohnzimmer «Unter den Linden», wo wir ihm noch eben, »Junggesellen unter uns«, das letzte Glas Bowle zugetrunken haben, sitzt Ebb (inghaus) [16] vielleicht noch vor dem kleinen Weihnachtsbaum und träumt, während die letzten Lichtfunken an demselben verknistern, seine Neujahrsträume. Er schaut in die Zukunft heute und ich in die Vergangenheit, er hat nur Bitten für das neue Jahr und ich nur Dank. Und während wir in den anbrechenden Neujahrsmorgen hinein bei Baum und Bowle plauderten, mußte ich mit herzlichen Empfindungen des sterbenden Altjahrs denken, das Dir und mir so gut gewesen.

In den ersten Tagen des Januar war es, als ich krank und müde in den Sonnenschein von Italien kam - um Sonnenschein und Leben für das ganze Jahr von dort mit fortzunehmen. Wie viel von dieser Sonne lag auf unsern römischen Spaziergängen und Plaudereien, wie viel auf der Orta-Idylle [17] mit ihren Kahnfahrten und ihrem Monte sacro [18] mit seinen Nachtigallen, wie viel auf jener Schweizer Reise durch den Gotthardt, auf den Tagen von Luzern. Und dann, als ich mich von Mama trennte und das wiedergewonnene Leben gestalten wollte, da gingen wir jenes eigentümliche Freundes-Verhältnis ein, von dem bis auf heute unsere ganze Lebensgestaltung abhängt. Ein Verhältnis, wie es vielleicht in dieser Intimität und dieser Zurückhaltung nicht wieder existiert, so wie auch vielleicht selten oder nie zwei Menschen einen Bund mit so viel Unbesonnenheit und zugleich soviel Besonnenheit eingegangen haben. Wir wußten es freilich noch nicht, wie es sich herausbilden würde, als ich an jenem Abend in Stibbe [19] einfuhr, allein und unbekannt in die Fremde, welche mir durch Dich zur Heimat, geworden war, trat. Aber dann kam der Tag, wo wir zusammen Stibbe verließen und Hand in Hand wie zwei gute Kameraden und mit der Zuversicht, nicht mißverstanden werden zu können, in die «große Welt» kamen. Da haben wir uns nun festgenistet in dieser großen Welt und allen Schwierigkeiten zum Trotz hat sich unser Verhältnis vor uns selbst und unter den Menschen als lebensfähig erwiesen. Von fern, ja selbst von befreundeten Seiten her, erklang hin und wieder ein mißbilligendes oder ängstliches Urteil, aber nur auf Verständnis, Herzlichkeit und Wärme trafen wir unter den Menschen, die in unserer Nähe waren und unter deren Augen wir lebten. Es erwies sich, daß durch die Vermeidung des Scheins, durch die Beibehaltung der ganzen Schnürbrust von Vorurteilen und Rücksichten, in welche man tausend der schönsten Lebenstriebe zurückzuzwängen gewohnt ist, nicht mehr Achtung und Liebe erworben werden können als durch die volle Auslebung der Persönlichkeit, die in sich ihre Selbstlegitimation trägt. Und wir selber, mitten in diesem reichen, eigentümlichen und angeregten Leben, wir sind uns immer lieber und lieber geworden. Unsere Freundschaft, wie eine sorglich behütete und gepflegte edle Kunstpflanze, hat unsern Gärtnertalenten Ehre gemacht, und heute steht sie mit tausend alten Blüten und tausend neuen Knospen.

An Paul Rée

Berlin, vermutlich Herbst 1883

Mein liebes Altes, mir ist's wie ein Traum, wie wenn heute früh im ersten Morgengrauen sich jemand über mein Kissen gebeugt und mich leise geküßt und über mein Haar gestreichelt hätte. Wirklich bin ich dann wieder fest eingeschlafen und erwachte erst, als die Sonne hell durch die grünen Gardinen schien, böse und traurig. Als ich aufstand und die Tür öffnete, da lag das Wohnzimmer so freundlich mit all seinen Blumen und Büchern vor mir, und wo ich hinsah, trafen meine Augen auf etwas, womit Deine Hände einmal mein Zimmerchen geschmückt - alles wie ein einziger Gruß von Dir. - Frau Wilke kam und brachte mir noch einen kleinen blühenden Gruß von Dir, eine blühende reizende Erika, die mit ihren weiß besetzten Zweigen wie ein kleiner geputzter Weihnachtsbaum aussieht. - Nun ist wieder Abend und ich liege zu Bett. Alles ist so still ohne Dich. Draußen weht der Wind, und melancholisch tickt Deine große goldene Uhr an meinem Bettpfosten. Ach komm doch bald heim zu Deinem Schneck

An Rainer Maria Rilke

Berlin-Schmargendorf, 26.Februar 1901 [20]

Letzter Zuruf [21] Jetzt, wo alles um mich in lauter Sonne und Stille steht und die Lebensfrucht sich reif und süß gerundet hat, kommt mir eine letzte Pflicht aus der uns gewiß beiden noch teure Erinnerung, daß ich in Wolfratshausen [22] wie eine Mutter zu trat. Laß mich darum als eine Mutter die Pflicht aussprechen, die ich vor mehreren Jahren infolge einer langen Unterredung Z. gegenüber [23] einging. Schweifst Du frei ins Ungewisse, so verantwortest Du nur Dich selbst; indessen für den Fall, daß Du Dich bindest,[24] mußt Du erfahren, warum ich Dich auf einen so ganz bestimmten Weg zur Gesundheit unermüdlich hinwies: Es war Z.s Befürchtung eines Schicksals etwa gleich von Garschin [25]. Das, was Du und ich den »Andern« in Dir nannten, diesen bald deprimierten, bald excitierten, einst allzu Furchtsamen, dann allzu Hingerrissenen - das war ein ihm wohlbekannter und unheimlicher Gesell, der das Seelisch-Krankhafte fortführen kann zu Rückenmarkserkrankung oder ins Geisteskranke. Dies braucht jedoch nicht zu sein! In den «Mönchsliedern» [26], in manchen Zeiten früher, vorigen Winter, diesen Winter standest Du heil vor mir! Begreifst Du meine Angst und meine Heftigkeit, wenn Du wieder abgeglitten und ich das alte Krankheitsbild wiedersah? Wieder den zugleich lahmen Willen, neben jähen, nervösen Willenseruptionen, die Deinen organischen Zusammenhang durchrissen, haltlos Suggestionen gehorchten und nicht untertauchten in die Fülle der Vergangenheit um gesund zu assimilieren, zu verarbeiten, sich selbst vom Grund an aufzubauen! Wieder die schwankende Ungewissheit zugleich mit den lauten Akzenten und starken Worten und Beteuerungen, voll Wahn-Zwang ohne Wahrheits-Zwang!

Allmählich wurde ich selber verzerrt, zerquält, überangestrengt, ging nur noch automatisch, mechanisch neben Dir, konnte keine volle Wärme mehr dransetzen, gab die eigene Nervenkraft aus! Immer öfter stieß ich endlich Dich fort, aber daß ich immer wieder mich von Dir an Deine Seite zurückziehn ließ, das geschah jener Worte Z.s halber. Ich fühlte: Du würdest genesen, wenn Du nur standhieltest! Doch da kam etwas hinzu - etwas, fast wie eine tragische Schuld gegen Dich: nämlich der Umstand daß ich, trotz unseres Altersunterschiedes, seit Wolfratshausen immer noch wachsen mußte - weiter und weiter wachsen, bis in das hinein, was ich Dir beim Abschied so froh erzählte - ja, so seltsam es klingt: bis in meine Jugend hinein! Denn erst jetzt bin ich jung, erst jetzt darf ich sein, was andere mit 18 Jahren werden: ganz ich selbst. Darum verlor Deine Gestalt - in Wolfratshausen noch so lieb und deutlich dicht vor mir — sich mir mehr und mehr wie ein Einzelteilchen in einer Gesamtlandschaft - in einer weiten Wolgalandschaft gleichsam, und die kleine Hütte darin war nicht die Deine. Ich gehorchte, ohne es zu wissen, dem großen Plan des Lebens, das ein Geschenk über alles Verstehn und Erwarten lächelnd schon bereithielt für mich. Mit tiefer Demut nehme ich es entgegen: und weiß nun sehr klar und rufe Dir zu: gehe denselben Weg Deinem dunklen Gott entgegen! Er kann, was ich nicht mehr tun kann an Dir - und so lange schon nicht mehr mit voller Drangabe tun konnte: er kann Dich zur Sonne und Reife segnen. Über weite, weite Fernen schicke ich diesen Zuruf zu Dir, nichts vermag ich mehr als das, um Dich zu behüten vor, der «schlechtesten Stunde», von der Z. sprach. Drum war ich so bewegt, als ich beim Abschied die letzten Worte aufschrieb auf ein Stück Deines Papiers, weil ich sie nicht aussprechen konnte: ich meinte alle diese Worte

An Rainer Maria Rilke

Westend (bei Berlin), Rüsternallee 36, 5. Juli 1903

Lieber Rainer, kein Grund zur Furcht. Bei diesen letzten Fällen kann ganz banal die wiederholte Influenza schuld haben; nicht nur Erwachsene, sogar Kinder erleiden bisweilen hinterdrein die stärksten Depressionen und seltsamsten Geisteszustände. Ich denke so: daß Du's jedesmal von Dir losschreibst, wie Dir ist und was Dich quält, gewinnt vielleicht schon an sich selbst etwas Helfekraft. Und vielleicht auh dies, daß Deine Briefe zu einem Menschen kommen, der heimisch ist in der Freude. Denn andere Kraft, Rainer, hatte auch ich nie, als die eingeboren ist aller Freude. - In Deinem Brief hab ich vieles von Dir wiedergesehn. - Mein in Mann grüßt Dich [27] und läßt Dir sagen: was Du mir schreibst, das lese und bewahre ich allein. Schimmelchen [28] bekam den innern Briefumschlag zu beschnüffeln, man konnte aber seinem Betragen nichts entnehmen, weil er zugleich heftig beschäftigt war mit einer Brummfliege Haus und Garten, beide nur klein, bewohnen wir mit ihm allein, unsere Allee; die letzte hier, verbindet uns mit dem übrigen Alleen-Ort, rennt jedoch schon den Wald an, der uns von drei Seiten umgibt und mehr Wald ist als in Schmargendorf...

Erst seit kurzem bin ich von Rußland zurück! Lou

An Rainer Maria Rilke

Westend (bei Berlin), Rüsternallee 36, 5. Juli 1903

Liebe Rainer, mitten im Lesen Deines letzten Briefes [29] geschah es mir, daß ich auf Augenblicke ganz Deiner vergaß - so drängte sich mir auf, leibhaftig bis ins Geringste und doch auch wieder dran hinauswachsend bis ins menschlich Gewaltige, was Du schilderst. Und die eigentliche Beseelung kam über mich, die auch von Eindrücken des Elends ausgeht, wenn nicht mir das Leben sie schuf, sondern nach dem Leben auch noch der Schaffende, Umschaffende. Denn darin irrst Du Dich: daß Du alle diese Dinge nur hülflos miterlitten hast, ohne sie im höhern Prozeß zu wiederholen. Sie sind alle da: nicht mehr nur in Dir, jetzt auch in mir und außerhalb unserer als lebendige und selbstberedte Dinge - nicht anders als irgendein Lied, das Dir kam. Den Mühseligen und Beladenen bist Du der Dichter.

So gern würd ich dem Doppeleindruck zu Worten verhelfen, den das Wiedersehen mit Dir mir macht! Einerseits mahnt es mich an die zeitlich Eindrücke von Dir, etwa noch an Vor-Wolfratshausensche und an die ersten Jahre, wo Du noch so viel littest; sehr gut begreife ich, daß Dir selbst, im Zusammenhang mit Paris, die Erinnerung an die Militärschulzeit sogar gekommen ist: an entlegenste Stimmungen. Andrerseits aber ist mir's jetzt im Gegenteil, als ständest Du schon, wo Du auch in den besten spätern Zeiten nur zuweilen gestanden hast: ungeteilt bei Dir selbst. Schon daß Dir etwas so andauernd widerstehen konnte, ohne Dich doch schließlich Dir selber zu entwenden, beruht auf erhöhtem Widerstand durch Zusammenfassung. In Zeiten der Kräftigung, des Übergangs gerietest Du wiederholt in Gefahr Dich durch täuschendes Kräftebewußtsein in flacherer Hingebung an die Dinge ins Zufällige zu verspielen. Mit der Kraft, die wuchs, entschwand ihr sozusagen ihr tiefster Gegenstand - anstatt daß sie sich wie ein großer zu einem Kinde herabgebeugt hätte zu den Eindrücken des frühern, hülflosern Erlebens, sie alle hinaufzuführen ans Licht - mit ihren schwersten Erinnerungen angetan wie mit Genie für alles, was jemals litt.

Einseitig und ungeschickt zwar, äußerte ich im Grunde doch nur diese Empfindung, wenn ich manchmal zu Dir sagte: aus Deiner Militärschulzeit käme Dir noch einst Dein Werk. Nun ist Dir's gekommen: der Dichter in Dir dichtet aus des Menschen Ängsten. Denke nicht, dies sei irgendwann ebensogut möglich gewesen! Es gehört so viel Mut und Demut dazu; Du hättest Dich von Leichterm abwenden lassen, und Du hättest das Elend gefälscht gesehn - oder, um irgend etwas rauszugreifen von dem Mann in Paris, der mit dem Veitstanz kämpfend herumgeht, hättest Du, bildlich und seelisch gesprochen, in der Gemeinschaft selber was angenommen und die Dinge veitstänzig betrachtet: heute schilderst Du ihn. Indem Du's aber tust, öffnet sich das Martyrium seines Zustandes erst in Dir, packt Dich mit der Klarheit der Einsicht - und, was Dich tatsächlich von ihm unterscheidet, wird gerade zur Gewalt des Miterlebens, die ohne alle mildernden Selbsttäuschungen des Erlebenden ist. Man kann in solchem Sinn von einem «rechtfertigenden Leiden» des Künstlers sprechen, während alle die andern Leidenden um ihn, denen er zur Auferstehung verhilft, «nicht wissen, was sie tun». Jenes «Wirklichste», von dem Du neulich schriebst, daß Du Dich dran festklammern möchtest, wenn innere Ängste alles von Dir fortscheuchen und Dich einer fremden Welt preiszugeben scheinen - dies einzig Wirkliche hast Du ja bereits in Dir, angesetzt wie ein verstecktes Samenkorn und drum Dir noch nicht gegenwärtig. Du hast es darin, daß Du wie ein Stückchen Erde geworden bist, worin alles, was da hineinfällt, und sei's auch das Zerbrochenste, Mißratene, Widerwärtigkeit und Abfall, sich einheitlich verarbeiten muß zur Nahrung für den Samen, der gesäet ist. Und da schadet es, wenn es zu Beginn aussieht wie ein über die Seele ausgestürzte Kehrichthaufen: es wird alles zu Erde, es wird Du. Nie warst Du der Gcsundheit so nah wie jetzt!

Hier ist es sehr still und friedlich: auf einer alten großen Linde im Garten sitzt ein kleines Eichhörnchen, verirrt aus den Wäldern, und darunter sitzt Schimmel, unbeweglich hinaufstarrend, wie hypnotisiert. Ja, schick mir die «Worpsweder» [30] und «Rodin» [31]! Lou

An Rainer Maria Rilke

Westend bei Berlin Rüsternallee 36, 7. August 1903

Lieber Rainer, als Dein «Rodin» kam und ich ihn kennen lernte, da schien mir, ich könnte Dir nun lange nicht schreiben! Wollte mich in langer Ruhe sattlesen an dem kleinen Buch, das viele tausend Seiten groß ist. Und das mir unglaublich lieb ist, vielleicht - nein, ohne Vorbehalt - am liebsten von allen Deinen veröffentlichten Büchern. Aber nun geschieht's dennoch, daß ich Dir schreiben muß, und noch dazu gleich, auf dem alten karierten Papier, das gerade zur Hand ist. Wie über dem Pariser Brief ich Dich selber fast vergaß, als sei er ein Werk, so drängt dies Werk sich mir in die gegenwärtigsten persönlichsten Wesenszusammenhänge gleich einem Brief von Dir. Nachdem Du mir nämlich auszureden versucht, daß der Pariser Brief mehr als nur ein solcher sei, da bin ich vergeblich dem Problem nachgegangen, warum er Dir nur von Kraftlosigkeit spricht, von den Dingen, die stärker gewesen als Du, mit- aber vom Positiven, vorn neuen Kraftmaß, womit sie dargestellt sind. Oder, was aufs selbe hinauskommt: worauf letzten Endes lenei- Doppel-Eindruck beruht, den Du jetzt machst, dies: gleichzeitig niedergedrückt und hinaufgewachsen sein. Und nun begreife ich's, begreife alles. Durch Deinen «Rodin». Während der Rodin-Zeit fühltest Du Dich: «etwas geborgen im Schutz eines übergroßen Eindrucks», an den Du Dich schöpferisch hingegeben hast, nachzugestalten, was ein anderer schuf. Als Du dann hinaustratest, warst Du noch geprägt von der empfangenen und von Dir wiedergegebenen, zu Deinem Selbst gewordenen Suggestion: und hast mit unerhörten Rodin-Augen alles gesehen, was Du sahest, in einer Blickrichtung auf das körperhaft-psychische Detail, mit einer konzentrierten Aufdringlichkeit für alles Beredsame der Physis, ohne daß all dies in Deinem, dem dichterischen, Werkzeug sein volles Ausdrucksmittel besäße. Schon das optische, die Umgewöhnungen des Auges, können dabei überreizend gewirkt haben. Wärest Du ein Bildhauer, dann hätte es Dich mit gewaltigem Stoß künstlerisch entladen, so aber mußte es dich in das Unheimliche einer fremden Welt entrücken, Dir Sinne und Seele auseinandertreiben Wärest Du ein bloßer Nach-Erschaffen, dann wiederum würde der Rodin-Arbeit die ruhige Befriedigung und angenehme Müdigkeit nach gelungenem Werk gefolgt sein, so aber stand Deine Arbeit auf der Grenzscheide zwischen Eigenem und Fremdem, enthielt hingegebene Unterdrückung und enthielt auch unendliche Aufwühlung von Eigenem, das nicht restlos an ihr ausklingen konnte und nun weiterklang, ins Leere gleichsam, weil außerhalb der Arbeit und doch im Bann von ihr. Es ist bezeichnend, daß die Angstzustände - sicher daraus resultierend - in Viareggio [32] nur noch zunahmen, obschon Du dort: «zu tönen anfingst». Denn da müssen sich die zwei Kunstwelten ununterscheidbar ineinander verklammert haben, ehe sie sich wieder lösen und ausgleichen konnten, und die eine, bildhauerisch, d. h. körperhaft geprägte, für den Dichter werkzeuglose, mußte ihre Energie wider Dich selbst kehren, sich gleichsam wie ein Vampyr an Deinem eigenen Körper schadlos halten. Unter so schweren Nachwehen hast Du gestanden, aber doch nur, weil so vieles ganz Neue in Dir geboren worden ist. Darum leidest Du, und ich freue mich: denn wie sollte ich mich nicht freuen, da Du es sogar im Ausdruck des Leidens verrätst, wer Du wurdest. Diese Freude, die über Deinen Briefen liegt, ist zu Dir selbst noch nicht niedergestiegen: aber sie ist ja Dein, und in ihrem Schatten wirst, Du noch ausruhen von allem, was weh tut. Lou

An Rainer Maria Rilke

Westend bei Berlin Rüsternallee 36, 8. August 1903

Konnte gestern nicht zu Ende schreiben: Der künstlerische und sachliche Wert den das Rodinbuch durch Deine schöpferische Hingabe empfing, ist sehr groß und durch nichts zu teuer erkauft; dennoch ist er nicht der einzige daran und vielleicht nicht der größte: es ist, als habe seinen geheimnisvollen Wert und Reiz erst dadurch, daß diese Hingebung selber nicht nur sachlicher und künstlerischer Art war, sondern begründet gewesen sein muß im Menschlich-Intimen Daß Du Dich an Deinen Gegensatz, Deine Ergänzung, an einen ersehnten Inbegriff, hingabst - Dich so gabst, wie man sich vermählt -. Ich weiß es nicht anders auszudrücken - etwas von Vermählung liegt für mich in dem Buch - von einer sehr heiligen Zwiesprache - einem Aufgenommensein in das was man nicht war, doch nun in einem Mysterium geworden ist. Die Konzentration des Wesens, von der das zweite Motto [33] spricht, ruht verwirklicht darin, und es ist ein Buch aus solchen Worten, hinter denen Taten warten - als wolle es, um seinem Gegenstande nahe genug zu sein, auch das andere Motto [34] irgendwie wahr machen an sich. Die Stuggestibilität, die Dein Können und Nichtkönnen enthält, ist hier wie eine Kraft über sich selbst hinaus, indem Sie Dich tief, lange und geduldig dem unterstellt, was Dir schwer und entgegengesetzt war. Alles Angreifende der Arbeit nach nebst allen Nachwirkungen, die es haben mochte, scheint nichts im Vergleich zur seelischen Umgewöhnung, die das bedingte. Denn bezüglich der Arbeit lag dann doch das Buch da - etwas lag hinter Dir, was Du halten und greifen konntest; in bezug auf das seelische Erlebnis gab es nur Erwartungen und Steigerungen ins Zukünftige, alles lag vor Dir, und die aufgeweckte Sehnsucht konnte es so wenig realisiert sehn, wie nach einer Vermählungsnacht das Kind sichtbar vor seine Eltern tritt. Ich glaube, in solchen Erlebnissen tastet man an die Grenzen des Menschenmöglichen, man erbringt sich den Beweis, wer man ist. Nach vielen Jahren vielleicht erst werden Dir gewisse höchste Verwirklichungen Deiner selbst um dieser Stunden willen aufsteigen wie Erinnerungen und die tiefe Logik offenbar machen, die Mensch und Künstler Leben und Traum, zusammenhält. Ich für mein Teil bin jetzt dessen gewiß, was Du bist: und dies ist das Allerpersönlichste an dem Buch für mich, daß ich uns Verbündete glaube in den schweren Geheimnissen von Leben und Sterben, eins im Ewigen, was die Menschen bindet. Du kannst Dich von nun an auf mich verlassen. Lou

An Rainer Maria Rilke

Göttingen Loufried [35], 18. Januar 1904

Lieber Rainer, die weißen Nelken mit dem Anflug von Frabe brachte am Sylvester die allerletzte Post, und zehn Tage ins neue Jahr hinein, in mein erstes hier, haben sie geblüht und eine Knospe geöffnet nach der andern! Neujahr standen sie im Wohnzimmer, das ungefähr das gleiche ist, wie Du es kennst, sonst aber oben bei mir, wo meine Schlaf- und meine Arbeitsstube ist, beide mit graublauem Stoff bespannt, und vor ihnen ein breiter Altan. Zurückgrüßen wollte ich Dich in der Altjahrsnacht, Dir danken, aber Deine Adresse über dem Nelkenkarton war von der Feuchtigkeit durchleckt, und im vorigen Brief gabst Du sie nicht an, so daß ich Dir auch nicht schreiben konnte, als Dein Bild kam: sehr ähnlich ist dies Bild für manche Stunden von Dir - nicht für Dich als Ganzes; ich würde sagen: kurz vor unguten Stunden, da konntest Du so aussehn. Ich stelle mir vor, daß Du seitdem schon verändert bist. Willst Du ein kleines Bild von mir haben?

Die frühlingshaften paar Tage, aus denen Du schreibst, sind uns hier zum ersten ordentlichen Schneewetter geworden, wundervoll sieht's aus, das ganze Herz geht einem auf oben im Bergwald. Bis zum Winter gab es zwei Aussichten: auf diesen (nach Osten und Norden) abschließdende Bergwald, dran wir lehnen (so sehr, daß man von der Landstraße gleich in den ersten Stock kommt), und in die Ferne über Höhen und Tal, jetzt hat es sich fast umgekehrte; die winterlichen Tage verhängen die Ferne sehr oft mit Nebel oder, Schneegestöber, der Bergwald aber öffnet im entlaubten Gehölz plötzlich Wege auf und ab und weithin! Und von weitem sieht man es schon, wenn Bauersfrauen mit Rückenkiepen aus dem Dörfchen herübersteigen das jenseits irgendwo eingebettet liegt. Eine Bäuerin dort macht mir meine Kleider und Kittelschürzen und bringt sie in der Kiepe zugleich mit Grünkohl und Kartoffeln her.

In der Neujahrsnacht stiegen wir oben hinauf, zur Zeit, wo die Glocken losläuten sollten in Göttingen. Ein unaussprechlicher Frieden über allem, etwas Mond, und Schimmel fraß vom Schnee und nieste. Aber der Wind, der von Osten her stand, wehte den Ton der Glocken von uns hinweg und trug uns statt dessen, als wär es ganz nah, das Geläute der Dorfglocke zu. Ein ganz tiefer Eindruck war das: unter uns die flimmernde festliche Stadt, die sich so anmühte mit all ihren Kirchen und Menschen und stumm blieb - und aus dem Dunkel herauf unablässig die eine laute feierliche Glocke. Sie war mein Iwan Weliki [36] für 1904. Seit Weihnachten legen wir Eier; bis dahin mauserten die Hühner sich noch, im Frühjahr soll eine Ziege kommen, und der Garten gibt von da ab unsere gesamte Kost. Bist Du noch vegetarisch gesinnt? Wir sind es jetzt beide ganz. Auch die römischen Bäder habe von meinem Mann adoptiert und fröne ihnen 1-2 Mal wöchentlich. Mein Mann grüßt Dich, Schimmel auch, wenn er auch dabei die Pfote raucht. Und ich denke, daß mit gutem Mut das neue Jahr anfassen soll: sei gewiß, es bringt was. Wenn Du Deine Briefe mit meinen Augen lesen könntest, würdest Du's drin lesen. Lou

An Rainer Maria Rilke

St. Petersburg, Ofizerskaja 54 [37], 16. September 1904

Lieber Rainer, ich schicke diesen Brief in den Zufall hinein, da Du gewiß nicht mehr in Schweden, sondern in Kopenhagen bist. Unsere Verfehlung dort war meine Schuld und meine Karte an Dich eine ungeheuerliche Dummheit. Deine Briefe erhielt ich unterwegs, den einen im Hotel »Bellevue«, wo ich mich aber nicht mehr aufhalten konnte, weil ich nach Stockholm aufs russische Schiff mußte. In Kopenhagen suchte ich immerfort nach dem Eindruck, den diese Stadt auf Dich gemacht hat, konnte seiner aber nicht habhaft werden in den wenigen Stunden des Ausgehens, in den meisten lag ich krank. Die Dänen sind mir dem ersten flüchtigen Abschätzen nach leise unsympathisch - dies empfand ich schon, als vor 2 1/2 Jahren mein Mann und ich auf Skagen herrliche Sommerwochen verlebten und mit allerlei Dänen in Verkehr kamen, da er ja gut dänisch spricht. Selbst ihre Sprache klingt mir erst nach dem Herzen von norwegischen Lippen, wie überhaupt das Norwegerland im Nordwesten oben zu den großen Ereignissen in meinem Leben gehört. Es wirkte auf mich wie eine Vereinigung von Wolga und Finnland, und die Menschen dort kamen mir bisweilen vor wie herausgestiegen aus einer Zeit, wo Altslawen und Altgermanen im Beginn russischer Geschichte unwillkürlich sich verbrüderten. Es wurde mir schwer, mich davon loszureißen! In Stockholm erinnerte mich einiges an Petersburg, allein der russische Eindruck war verwischt, und Rußland stand erst wieder vor mir, groß, traurig, Liebe und Schmerz weckend, als ich in Kronstadt einfuhr, langsam vorüber an der Ostseeflotte, [38] die gerade den Kaiser erwartete, um eingesegnet zu werden zu ihrer Abreise. Dies Bild, wie bei tiefblauem Himmel die Sonne über den Kriegsschiffen aufging, unter Kanonendonner und feierlicher Bewegung auf allen Booten, bleibt mir unvergeßlich. Hier zu Hause fand ich meine liebe 81jährige Staruschka [39] rüstig und rosig vor, als sei sie ein junges Mädchen, und bleibe bei ihr bis zum letzten Tag ohne weitern Abstecher. Und der Tag ist ohnehin nicht mehr fern, nur bis Oktober gilt meine hiesige Adresse. Wohin gehst Du dann, wohin zum Winter? Ich weiß von keiner deutschen Stadt zu sagen, daß sie Deinen Winterwünschen wirklich entsprechen würde, ich kenne aber vielleicht zu wenig von den einzelnen. Göttingen sogar ist mir fast fremd, und Loufried käme schon allein dadurch nicht in Betracht, weil ich mutmaßlicherweise (wenn Z.[40] den Sieg behält) zwei Monate lang werde zu Bett liegen müssen. Laß mich wissen, Du bist und bleibst, Rainer - und: verzeih mir meine Dummheit von Kopenhagen her, trag sie mir nicht nach.

Rußland grüßt Dich, und mit ihm Lou

Schreib über Deine Gesundheit

An Rainer Maria Rilke

Wien IX, Pelikangasse 14, Hotel Zita 30. Dezember 1912

Lieber Rainer, was wirst Du Dir wohl dabei gedacht haben, daß, nachdem der Weihnachtsmann von Dir mit Deinem Brief beauftragt war, noch nicht einmal der Neujahrsbote Dir die Antwort bringt. Es lag aber nicht an mir: in Göttingen blieb der Brief liegen, und erst heute bekam ich ihn. Voller Freude! Denn wenn Du auch mit dem dazwischenliegenden Jahr für Dich streng ins Gericht gehst, so war es doch nicht ohne das Wesentliche - davon hab ich gleich heute durch Kassner [41] bei Beer-Hofmann [42] gehört. Er sprach von den beiden Elegien. [43] So hoch, wie Du bei ihm Person und Urteil stellst, muß er doch irgendwie recht damit haben? Von ihm selber möcht ich sagen, daß ich ihn doch noch nicht kennenlernte - war er müde oder sonst, etwas, jedenfalls meinten alle, er sei gar nicht kaßnerisch gewesen. Bei Beer-Hofmann sind wir oft - ich sage «wir», weil ich mit einem jungen Mädel, einer meiner Wahltöchter, hier bin, und verbrachten auch den Weihnachtsabend dort. Im übrigen bin ich stark in Anspruch genommen von den Freudschen Dingen [44] und manchem Menschlichen, das damit in Beziehung steht, lebe darin seit Oktober und gedenke bis in den März zu bleiben. Dann geht es nach Göttingen, auf Umwegen, zurück. Vielleicht bringt uns der Sommer dort irgendwie zusammen? Deine Pläne hinsichtlich Arabisch, kleine Universitätsstadt, Lebensweise, eventuellen Waldaufenthalt in Schweden et cetera, werden sich bis dahin entweder fester umgrenzen oder zerflattern.

Ich weiß nicht, ob Ellens [45] Nähe, Alvastra, für Dich wäre; das Haus wird nicht leer, und die Wirtschaft ist ziemlich schwierig, ich weiß nicht, ob wohlbekömmlich für Dich. Nun wartet zunächst Paris auf Dich: es kann ja ganz anders wirken als damals, wo Du es aushalten und brauchen lerntest. Und denk nur an das Eine: dort lerntest Du die Dinge so eindringlich eingehend und von Dir abgewandt betrachten, daß die beiden [46] «Neuen Gedichte» entstanden, dies kam noch vom Anschluß an Rodin, und nun leidest Du im Gegenteil noch vom Nachwirken dieser gewiß notwendig gewesenen Entwicklung, wenn Du schreibst: es schiene Dir, als ob Du «den Eindrücken gegenüber zu viel Gewalt» anwendetest, «zu lang davor» bliebest, sie Dir «Ins Gesicht drücktest» - [47] «au lieu de me pénétrer, les impressions me percent». Glaubst Du nicht, daß Du so nur durchmachst was eben nach der Ernte kommt, das Herbstliche auf den Stoppelfeldern, das Dürftigscheinen, das abgewartet werden muß? Ich versuche, mir ein Bild davon zu machen: noch kann ich nicht, ich muß warten, ob Du mehr sagen magst, hin und wieder, wie damals. Das muß sein, wie Du es willst: ich strecke Dir aber die Hände nicht nur zum alten guten Gruß hin, sondern auch mit den Innenflächen hinauf - falls Du mir für 1913 was geben magst. Ja? Lou

Moissis [48] Brief, uralt, aus dem Ostern in Berlin, als Du nach Venedig reistest.

An Rainer Maria Rilke

Göttingen, 12. September 1914

Lieber Rainer, so nahm ich auf, was heute von Dir kam: wie jemand einen Obstbaumzweig zu fassen bekommt und die Frucht an die Lippen die er von aller Nahrung all die Zeit über allein meinte. Denn das ist das Erstickende der Einsamkeit jetzt: daß sie grade wie noch niemals aufgehoben scheint, daß der «gemeinsame Mund» den eignen schweigenden «aufbricht» und innerlich die eigne Stimme ruft: «Heil mir, [49] daß ich Ergriffene sehe!» und irgendwie doch tonlos bleibt in einem schluchzenden Widerspruch. Die Einheit ist ja weder die simpel fraglose wie vor einer Naturkatastrophe im gemeinsamen Ringen um Sieg oder Tod, noch auch ist sie nur die fast übersinnliche Seligkeit des «Alle Ein Mensch!», sondern nur wahr und wirklich auf Kosten nächster Nebenmenschen und nur im Maße dieser Kosten. (Mögen auch von den ausgeschlossenen Nebenmenschen die naheliegendsten Anlässe für das Feindliche ausgehen, so ist es doch in sehr, sehr Politischem und Staatlichem begründet viel mehr noch als in Volklichem wie Polen und Ukrainer gegen die Russen beweisen, englische Germanen gegen deutsche etc.) Das Schreckliche zutiefst, was mich in solcher Beklemung hält, kann ich kaum in Worte fassen; weißt Du, es ist dies: daß der «Krieg» etwas von der «Puppe» [50] (in unserem Sinn) hat. Neulich las ich, vor eine Lokomotive hätten sie eine feindliche Uniform mit allem Zubehör wie eine schlotternde Puppe aufgehängt, und dachte unwillkürlich: «Da ist das Bild, das Gleichnis!» Es ist nämlich dieselbe Verwechslung mit dem Sichabgrenzenmüssen, für das man dem Kinde, damit es das lernt, die Puppe hinhält; sicher geschah das ja lange Zeit hindurch nichts weniger als spielerisch, sondern in spontaner Haßabgrenzung gegen die einem Stamme feindliche Welt, der gegenüber er ganz nur ein Geschöpf für sich war. Nun ist es, als habe man an irgendeinem Punkt vergessen, daß es inzwischen ein Puppenbalg wurde und nur so lange gilt, als man noch nicht selbständig genug ist, um die Einheit der Welt ungestraft und lebendig wieder umarmen zu dürfen -, anstatt in den Balg schießt man plötzlich in atmende Leiber, aufeinander, als habe man im Manöverspiel irrtümlich scharfe Patronen bekommen. Man merkt die Verwechslung auch nicht: die Puppe hat das grausig Realistische wie alle Puppen, und am Effekt erhitzt sich das Blut und redet sich alle Wirklichkeiten ein. Siehst Du: diese Tat aus dem Blut ist ja doch nicht ganz echt, sie kann es nicht sein nicht echt im Sinn all des Ältesten, was als Ewiglebendes in uns hervorbrechen kann, weil es unvergänglichen Bezug zur Gegenwart hat und selber nichts ist als die ewige Gegenwart des Seienden. Man tut nur so, als stände dies Blutige des Tuns mit dem Lebensblut in organischem Zusammenhang: jeder Krieg ist ganz behängt, außer mit seinen Fahnen, mit fast allem, was an großen Worten, Überzeugungen, Idealen etc. nur je vorhanden war, und nur dies gibt den stürmischen, jubelnden Mut; aber wie unbedenklich ist das überall aufgelesen, aus wieviel engem Denken, verstaubter Moral hervorgeholt, so wie für die Flittergewänder der Puppen noch von allem möglichen genug abfällt: und man muß es nur zu Ende denken an diesem Puppenkörper, so kommt das dabei zutage, was Du an den Geschöpfen der Lotte Pr... [51] so offenbarend für die Puppen-Unwirklichkeit fandest. Und ich muß sagen: dieses, dieses! nicht die grausige Wirklichkeit, sondern das geheime Unwirkliche dran, das Gespensterhafte, das sich erst vampyrhaft mit Blut unserer auf Tiefes und Hohes gerichteten Gedanken vollsaugen muß, um zu wirken, um glaubhaft zu sein, um Opfer zu erlangen - dieses entsetzt mich so stark, wie nie noch mich was entsetzte, und das macht, daß wenn mir der Mund auch aufginge, er doch nur beginnen könnte sinnlos zu schreien - nicht aber mit einzustimmen in das Wort aller. Zu keiner Zeit meines Lebens noch wäre es mir möglich gewesen, Deine Bemerkung am Briefrand: «immer wieder denk ich, wie mit Zustimmung, an die, die, in den letzten, Jahren gestorben sind, und daß sie dies nicht mehr von hier aus einsehn mußten», unter so heftiger Bejahung zu lesen.

Und doch wendet man sich ja nicht ab, nein, nichts wäre so unmöglich, man geht hin und lernt, lernt, mühsam und mit tiefem Gehorsam gegen diese Tage und Nächte und was sie zu lehren haben, und wird nicht müde und vergißt fast den Schlaf wie auf dem Schlachtfeld. Und auch davon muß ich Dir sagen - obgleich ich es noch weniger deutlich kann als das vorige -, daß mir etwas seltsam Schauriges dran aufgegangen ist: nämlich die volle Stärke des Gefühls, wie Kriegsmord ja nur sein kann, weil wir alle fortwährend Mörder sind an uns selbst und aneinander. Das ist wohl unabwendbar, doch dadurch ist die Schuld eine ungeheuer gemeinsame, es geht da ein Geschehen durch die Welt, in das wir uns mit hineinzubegeben haben, und es ist wie die alleinige Befreiung, das zu tun, es so aufzufassen, und in der Einheit der Schuld, der allmenschlichen, das «schwere, schlagende Schmerztuch» [52] zu fühlen, darin «aller Gesicht zu Zügen» zusammendringt, und kein Zug mehr preisgegeben, unbedeckt bleibt und ohne seinen einstimmenden Zusammenhang im Ganzen.

Als ich so weit war, begriff ich mit Erstaunen: daß grade daher ich, wenn ich ein Mann wäre oder Söhne geboren hätte, auch gekämpft hätte und Söhne in den Kampf entlassen.

Aber ich muß wohl endlich aufhören. Darum will ich Dir nicht erzählen, wie achtsam ich alles nochmals überlas, was Du von Dir und St. [53] sagst. Weißt Du, dieser Punkt: warum eigentlich und wodurch Analyse für alles Produktive verhängnisvoll ist, wurde mir erst in dem letzten Monat klar; eben genau auf die an sich ganz wenigen und bestimmten Unbewältigtheiten kommt es beim Produzieren an und auf ihre, sei es noch so gefährliche, Unberührtheit. Dies ist rasend wichtig ...

Wann, wie, wo werden wir wieder uns sehen, sprechen können? Mein Schönstes wäre: Dich hier. Jetzt ist es überall, auch oben auf dem Rohns, totenstill, aber frei auch in Thankmars Stuben [54] oder den andern Stuben der Keudells. Die Universität? Ja, die wird ordnungsgemäß eröffnet in allen Fächern, die Hauptlehrer sind ja alle nicht mehr kriegsjugendlich. Augenblicklich gehe ich auf einige Tage nach Leipzig. Meine Briefadresse ist: Grassistraße 14, Prof. Dr. E. Spranger.[55] Alles, was Du vorschlägst, wird mir recht sein. Über alles Persönliche hinaus trage ich wie an etwas Schwerem daran, daß ich nicht mit Dir diese Zeit erlebe. Lou

Von überallher plötzlich Kleckse auf den Blättern - ganz selbständig, scheint mir, aus dem Tintenfaß sich hineingetupft.

An Sigmund Freud [56]

Göttingen, 19. November 1914

Lieber Herr Professor, schön war's, von Ihnen heute einen Gruß zu bekommen. Grade kürzlich hatte ich bei Dr. Abraham [57] angefragt, wer von Ihren Söhnen im Felde steht, und auch erfahren, daß Dr. Ferenczi [58] draußen sei. Ja: die Sache mit den «großen Brüdern» [59]! Alle miteinander sind sie rein des Teufels geworden. (Aber das kommt davon, daß Staaten sich nicht psychoanalysieren lassen.) Jeden Tag steht man auf für dieselbe Aufgabe: Unfaßliches zu fassen; man arbeitet sich hindurch durch diese furchtbar verletzende Zeit, wie durch einen starren Dornbusch. Keines persönlichen Geschickes entsinne ich mich, im entferntesten keines, das mich so hätte bluten machen. Und ich glaube auch nicht recht daran, daß man hiernach jemals wieder richtig froh werden könnte. Als Sie mir zuletzt im Sommer schrieben, da dachten wir an andersgeartete Kämpfe. Aber, nicht wahr, die Mittwoch-Abende [60] sind im Gang, wie sonst? (wenn auch wohl mancher fehlt.) Ohne die besondern Zeitumstände würde ich diesen Winter mit dabeigewesen sein. Würden Sie mir einen Abzug von «Zur Einführung des Narzißmus» [61] senden mögen? Und auch dadrauf einen Gruß schreiben ?

Mit herzlichen Wünschen für Sie und Ihr ganzes Haus Ihre Lou Andreas

An Rainer Maria Rilke

Göttingen, 8. Juli 1917

Lieber Rainer, ich danke Dir: vor ein paar Stunden kam das Bild [62]. Mir bist Du es nicht. Es ist wohl jemand in Dir, aber nur ganz verrückt kann ich es ausdrücken - so wie Einer, in dessen Blick Du Dich etwa spiegelst, Einer, der nach Dir hinschauen würde, nach Dir ausschauen; so bist Du da und doch nicht da: für mich, die über Kunstdinge nicht urteilen darf. Schaue ich mir die beiden kleinen russischen Photoleins [63] auf meinem Schreibtisch an, die Dich so schlecht und zufällig abgefangen haben, dann ist es nicht anders, als wie wenn aus einem ganzen Garten ein Grashälmchen gerupft worden wäre; aber es wuchs drin. Mächtig freu ich mich der Überraschung für Ilse [64]! Sie wird nun doch erst nach Wochen in ihren hiesigen Schwesternberuf zurückverlangt, also noch verrat ihr nichts. Ein Stück Brief ihres Bruders (Soziologen) lege ich hier ein: willst Du es mir eingeschrieben auch wieder zusenden? Hoffentlich bemüht Dich's nicht. So gern hätte ich, Du läsest, was da, ein sehr Deutscher schreibt. Im übrigen versteh ich gut, wenn Du jetzt nichts hören noch sagen magst. Das wissen wir ja gewißlich beide, daß was Rußland jetzt tut [65], nicht viel zu tun hat mit dem, was Revolutionen sonst auch taten; daß auch noch all sein Negieren doch nur wieder eine Art des Regierens seines Gottes ist. Auch wenn es praktisch dran zugrunde gehn sollte, wie ja leicht derjenige untergeht, dem das Einssein von Gott und Erde zu tief aufgegangen ist (zu tief für «Realpoiltik»!) so bleibt es doch das russische Land allein, welches jetzt lebt und «siegt» für alle. Daß ich Dich auf der Herreninsel [66] herumgehen sah mit einemmal, wie in den pfingstlichen Tagen, machte mir dies ganze Notiztagebuch völlig gegenwärtig: in einzelnen Buchstaben fast nur, verhilft es mir doch zu allen Gesprächen, allen, Eindrücken der Münchner Zeit, fast restlos. Und Druzotsek [67] - ach wie hat er inzwischen seinen Namen bewährt! Und aller Trost der Kreatur ist in ihm - nichts wissend vom Krieg, vom Frieden alles.

Westfalen? [68] ein Wiedersehn, sei es von Dir oder mir aus? das lässest Du mich dann wissen. Der Gedanke an Frau König [69] ist mir unzertrennlich geworden von kleinen Pflaumenkuchen; grüße sie. Und leb wohl, Lieber Du. Lou

An Rainer Maria Rilke

Göttingen, 4. Februar 1919

Lieber Rainer - hatte gleich begonnen, Dir über das Lermontowsche [70] zu schreiben und über jene mich so stark anrührende Fortsetzung der Almanachstelle aus Spanien [71] (nur der Stelle selbst erinnerte ich mich genau vom Vorlesen, der Fortsetzung nicht), aber ich will das alles lassen, will Dir nur auf Deine Frage antworten: ja, das möchte ich versuchen, wenn auch nicht jetzt gleich so März in München zu sein. Zu sommerlicherer Jahreszeit könnte ich hier nicht fort, möglicherweise aber überhaupt nur noch in diesem Jahr. Nun denk ich nach: Zwei so uralt Aufrichtige wie wir dürfen's schon wagen - wenn dann zu mancher Stunde ihre Wege aufeinander zulaufen, ist's gewiß, daß sich das nur jedesmal von selbst ergibt und jederzeit sich auch anders wenden darf. So, ohne mindeste Vergewaltigung Deiner Freiheit, wäre es mir Einkehr ins Heimatlichste.

Das Buch von Osw. Spengler [72]: «Untergang des Abendlandes» kenne ich nicht; soll ich es lesen? Dies oder das, was Du inzwischen lasest, das wäre schön. Ist eigentlich das Schulersche Buch [73] niemals erschienen?

Auf Wiedersehn, Rainer: wie mir sich das anhört; ich weiß doch so gut von mir selber, daß ich immer in gleichen Landen lebte und Dich immer sah. Lou

Und manchmal konnt ich Erlebtestes kaum noch bei mir allein behalten, und brieflich, ins Ungefähre, ging's doch nicht direkt genug zu Dir. Im letzten Frühling namentlich.