|

Am 13. April verließen wir Kathmandu. Trotz des Unheil verheißenden Datums und der Tatsache, dass es an diesem Morgen in Strömen goss, waren wir freudig und aufgeregt. Die Träger kamen um sieben Uhr früh mit dem beauftragten Arbeitsvermittler, der uns versicherte, dass er auf die Bitte des Protokollchefs hin besonders zuverlässige Männer für uns ausgewählt hatte. Es schien eine kraftstrotzende, wenn auch etwas abgerissen aussehende Truppe zu sein. Ihr Sirdar war bei ihnen, und wir mussten ihn wohl oder übel akzeptieren, obschon er uns sofort erklärte, er werde keine Lasten tragen. Er hatte einen traurigen Gesichtsausdruck, und auch wenn manchmal völlig unerwartet ein breites Grinsen seine Züge veränderte, wurden wir das Gefühl nicht los, dass er eigentlich nicht zum Menschenführer geschaffen war. Es kamen mehr Männer, als wir angefordert hatten, um uns ihre Dienste anzubieten. Das war gut so, denn unsere Ausrüstung war mittlerweile auf 31 Traglasten verteilt, einschließlich des Gepäcks unseres Verbindungsmannes und der Geldkiste, die beide schwerer als erwartet waren. Evelyn, deren Rechenkünste konventioneller als Monicas oder meine sind, zahlte den Männern den üblichen Vorschuss aus und ließ sie per Daumenabdruck quittieren.

Erstaunlicherweise gab es keine Streitereien und kein heimliches Austauschen der Lasten untereinander. Als wir den Namen Tempathang erwähnten, sahen uns alle nur verständnislos an. Wir versuchten es mit Panch Pokhari, einem Pilgerort einige Kilometer westlich von Tempathang. »Ja«, antworteten sie. »Den Weg nach Panch Pokhari kennen wir.« Hätten wir mehr Erfahrung im Umgang mit Nepalesen gehabt, hätten wir gewusst, dass dies lediglich bedeutete, dass sie den Namen des Ortes schon mal gehört hatten. Stattdessen waren wir beruhigt, außerdem hatte der Regen aufgehört. Um den durch die Eispickel und Steigeisen verlorenen Tag wieder wettzumachen, hatten wir beschlossen, mit dem Lastwagen nach Sankhu zu fahren, das 13 Kilometer von Kathmandu entfernt lag. Dort endete die holprige Straße, und man kam nur noch auf Fußwegen weiter. Der Lastwagen hielt, und die Träger schafften es auf wunderbare Weise, sich selbst und ihre Lasten irgendwie auf die Ladefläche zu quetschen. Nicht mal mehr ein Büchsenöffner hatte danach Platz im Inneren, und es war wahrscheinlich unmöglich, sich zu kratzen. Wir folgten im Jeep, nachdem wir zuvor die Reporter abgewimmelt hatten.

Es hatte schon zu viel Gerede über spektakuläre Gipfelbesteigungen gegeben, und wir befürchteten weitere unpassende Schlagzeilen, die uns ziemlich dumm aussehen ließen, falls wir den Jugal Himal überhaupt nicht erreichten. Also bestanden wir darauf, dass wir nur ein neues Gebiet auskundschaften wollten und keine weiteren Ziele verfolgten. Aber sie hörten nicht auf uns, sondern fragten immer wieder: »Wie heißt der Gipfel, den Sie besteigen wollen?« »Werden Sie heute Nacht in Sankhu lagern?«, hakte ein anderer nach. »Mit Sicherheit nicht«, antwortete ich ungehalten. Wir würden Sankhu um elf Uhr vormittags erreichen. Also lag der größte Teil des Tages noch vor uns. Allerdings war diese Aussage ein strategischer Fehler: Da sich die Reporter ausrechneten, dass sie uns später in Sankhu nicht mehr vor die Linse bekämen, folgten sie uns sofort. Wir jagten hinter dem Lastwagen her, sie jagten hinter uns her, und obwohl niemand schneller als 60 Stundenkilometer fahren konnte, war die Verfolgungsjagd genauso aufregend wie in einem Gangsterfilm - wegen der Löcher, Spurrillen und Hühner auf der Straße. Der Lastwagen bot einen alarmierenden Anblick, als wir ihn endlich einholten. Er schwankte bei jedem Ruck so stark hin und her, dass es aussah, als ob die Männer auf der niedrigeren Seite unter dem Wagen hindurchschauen könnten. Nach einem besonders kräftigen Stoß stoppte er plötzlich. Der Fahrer stieg aus und untersuchte demonstrativ das Fahrgestell. Wie sich herausstellte, war es gebrochen. Er schüttelte den Kopf angesichts des Schadens und warf den Männern, die wie Sardinen in der Büchse auf der Ladefläche zusammengepfercht waren, einen vorwurfsvollen Blick zu. Dann stieg er zu unserer Überraschung wieder ein und fuhr weiter.

Wir kamen zu dem Schluss, dass das Fahrgestell wohl schon vor unserem Aufbruch defekt gewesen sein musste, und gaben dem Fahrer als Entschädigung 20 nepalesische Rupien (In den fünfziger Jahren etwa 12 DM (Anm. d. Übers.)) extra. Er ging zufrieden fort. Es gab keine Hoffnung, Sankhu unbemerkt zu verlassen. Innerhalb weniger Minuten waren wir von einer aufgeregten Menschenmenge umringt. Sie schauten in unseren Jeep und drängten sich auf jedem unserer Fotos ins Bild. Ich fühlte eine suchende Hand in meiner Hosentasche, in der sich zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank nur Seilklemmen befanden. Auch der barahakim, der Dorfvorsteher, erschien wichtigtuerisch und erkundigte sich auf Nepali, was denn da vor sich gehe.

Murari übernahm zu unserer Überraschung die Kontrolle der Lage. Er bahnte sich mit unserem Empfehlungsschreiben einen Weg nach vorn und erklärte, dass wir mit Erlaubnis der nepalesischen Regierung hier seien und daher größtmögliche Unterstützung erhalten müssten. Außerdem verhinderte er, dass das wichtige Dokument herumgereicht wurde, und sah dem Barahakim genau auf die Finger, als dieser schwerfällig die einzelnen Details kopierte. »Drei Frauen?«, schien er verwundert zu fragen, als ob wir nicht vor ihm stünden. »Im Jugal Himal, sagtest du?« Endlich war er zufrieden und verabschiedete uns mit einem freundlichen »Salaam«. Durch einen Bogengang verließen wir die kopfsteingepflasterten Straßen von Sankhu und gingen hinaus in offenes Gelände. Völlig gefangen von all den neuen Eindrücken kam es uns überhaupt nicht zu Bewusstsein, dass wir nun Zeitungen, Telefone und Radios für ein paar Monate hinter uns gelassen hatten. Wir spürten auch keinerlei Verlangen, zu diesen Errungenschaften des modernen Lebens zurückzukehren.

Als wir bei unserer Rückkehr nach unserer Meinung zum Wahlergebnis gefragt wurden, reagierten wir mit einem bedauernswerten Mangel an Interesse: »Welche Wahl?« Anfangs gingen wir in einem lockeren, leichten Tempo und kamen gut voran. Aber um die Mittagszeit wurde jeder Schattenfleck und jede Bierbude zu einer unwiderstehlichen Verlockung für die Träger - nicht zu vergessen auch die chautaras. Chautaras sind gemauerte Rastplätze, die so gebaut sind, dass ein Träger sich zum Ausruhen hinsetzen kann, während seine Last auf einer erhöhten Brüstung aufliegt. Unsere Träger fühlten einen solch tiefen Respekt und Dankbarkeit gegenüber den Stiftern dieser Chautaras, dass sie sogar beim Abwärtsgehen keinen einzigen auslassen wollten. Bei dem Versuch, einerseits bei ihnen zu bleiben und andererseits die ganze Gruppe zusammenzuhalten, erkannten wir bald, dass wir keinerlei Erfahrung in diesem »Spiel« besaßen. Wir fanden heraus, dass unser alter Mitstreiter meist vorauseilte und den größten Teil des Tages im Lager genoss, nachdem er zuvor sichergestellt hatte, dass die Sachen, die er zu seiner Bequemlichkeit brauchte, sich im Gepäck der schnellsten Träger befanden. Aber da es in Nepal überall verschiedene Pfade gibt und aus unseren Karten nicht immer hervorging, welchen wir zu nehmen hatten, waren wir gezwungen, bei den Trägern zu bleiben. Die Wege glichen sich sehr: Sie waren alle mit einer dichten glitzernden Staubschicht bedeckt, in der man die Abdrücke von nackten Füßen mit den typischen gespreizten Zehen erkennen konnte. Wir lernten bald, dass ein Träger außer Sichtweite nicht unbedingt in Hochgeschwindigkeit vorauslief, sondern dass wir ihn wegen des Staubs einfach nicht mehr sehen konnten. Natürlich war es eigentlich die Aufgabe des Sirdars, die Träger in Bewegung zu halten. Aber der rannte mit einer Laterne - das Einzige, was er zu tragen hatte! - herum und betrachtete mit Muße die schöne Aussicht. Ab und zu blieb er bei den Nachzüglern zurück, er schien sie jedoch eher zu bemitleiden, als sie zu ermahnen, ihre Lasten wieder aufzunehmen und sich zu beeilen.

Nach ungefähr einem Tag fanden die Männer zu einem gleichmäßigeren Tempo und waren immer bereit, um sieben Uhr morgens aufzubrechen und bis um vier oder sogar fünf Uhr nachmittags zu marschieren. Mingma suchte frühmorgens eine Gelegenheit, mit Monica zu sprechen, um taktvoll etwas über unsere Lebensgeschichte zu erfahren. Sein Wissen gab er an die anderen Sherpas weiter: Einzelheiten über unseren Lebensstil, unsere Familien und unsere beruflichen Tätigkeiten. Ganz besonders interessierten sich alle für Monicas Kinder, und sie waren begeistert, als Monica in einem Anflug von Nostalgie Fotografien von ihnen hervorholte. Mingma fragte uns auch nach unseren Namen, fand sie jedoch wegen seines Sprachfehlers so schwierig auszusprechen, dass er uns am Ende einfach »Betty Memsahib« und »Evelyn Memsahib« nannte. Die Sherpas benutzten diese Namen die ganze Zeit. Monica war die »kleine Memsahib«, obschon sie manchmal einen Beinamen erhielt. Zu Beginn wanderten wir durch eine wohlhabend aussehende Wohngegend mit schönen Ziegelsteinhäusern, verziert mit kunstvoll geschnitzten Simsen und Fensterstürzen und Blumen an den Fenstern. Die Kinder sahen gesund aus und waren gut angezogen. Trotzdem füllten die Frauen ihre Wassergefäße und wuschen ihre Kleider an einem kleinen Fluss, der praktischerweise auch als Abfluss diente. Danach folgten wir einem Waldweg zu einer Wasserscheide in etwa 1800 Meter Höhe, von wo aus wir die gesamte Umgebung überblicken konnten. Weit unter uns sahen wir den Indrawati Fluss, den wir am nächsten Tag überqueren wollten. Die langen abgerundeten Hügelketten verschmolzen in samtenen Braun- und Grüntönen, die in Violett übergingen, je weiter entfernt sie lagen. Sie waren bepflanzt und in Terrassenform angelegt, um Erosionsschäden durch den Monsun zu verhindern Stufe für Stufe auf Tausenden von Metern in jahrhundertelanger Arbeit herausgehauen. Nur die Anhöhe der Wasserscheide, auf der wir standen, schien nicht zu dieser unendlich geduldigen Skulptur zu gehören. Allerdings sah auch sie gepflegt wie ein Parkgelände aus.

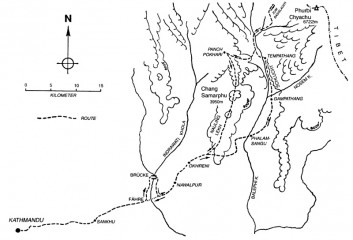

Wir holten unsere Karte heraus und berieten uns mit Mingma und Passanten, die stehen geblieben waren und inzwischen einen großen Kreis um uns herum bildeten. Im Norden hatten wir einen langen Höhenzug ausgemacht, bei dem es sich laut Karte um die Nauling-Lekh-Kette handelte. Ein hoher Kamm, der größtenteils in einer Höhe von über 3000 Metern verlief, verband die einzelnen Gipfel. Sein höchster Punkt war der Chang Samaphu, der fast 4000 Meter erreichte. Dieser Höhenzug führte direkt nach Panch Pokhari, einem heiligen Platz, der aus fünf Seen besteht und über Tempathang liegt. Wir wollten dem Kamm auf einem Pilgerweg, der auf unserer Karte verzeichnet war, folgen. Nach einem ersten Anstieg würde diese Route kühler und angenehmer als im Tal unten sein und mit Sicherheit reizvoller. Außerdem konnten wir uns auf dem Höhenweg langsam akklimatisieren und gleichzeitig den wundervollen Blick auf den Jugal Himal genießen, was auch bei der Planung, einen Zugang in dieses Gebiet zu finden, von Nutzen sein könnte. Es gab jedoch einen Haken an der Sache. Wasser war auf solchen Gebirgsrücken zu dieser Jahreszeit sehr knapp. Auf der Karte standen neben »Panch Pokhari« die Worte: »jährlicher Festtag im Juli«. Die Pilger benutzten den Weg nur während dieses Festes, das in der Regenzeit stattfand. Es galt als besonderes Verdienst, Blutegel und aufgeweichte, matschige Pfade zu überwinden - und es gab außerdem genug Wasser. Wir entdeckten jedoch Schnee in den höheren Lagen. Wenn wir es schafften, dorthin zu gelangen, bevor wir unser Lager errichteten, wäre unser Wasserproblem gelöst. Andererseits wies Mingma uns darauf hin, dass die Träger barfuß nichts durch den Schnee tragen konnten. Sollte der Schnee schmelzen, bevor wir dort ankämen, wären die Träger bereit, mitzukommen. Aber was würde dann aus unserer Wasserversorgung? Wir schienen in einer Sackgasse zu stecken. Um etwa vier Uhr nachmittags schlug Mingma vor, wir sollten unser Lager am Rand eines Dorfes aufschlagen. Das gefiel uns überhaupt nicht. In diesem dicht besiedelten Gebiet achteten wir selbstverständlich strengstens darauf, dass unser gesamtes Wasser abgekocht wurde, wo auch immer wir lagerten. Aber wir fanden es wirklich nicht nötig, unser Lager direkt vor den Türen neugieriger Zuschauer aufzuschlagen. Sogar hinter dem Dorf war es schwierig, einen unbebauten Platz zu finden. Wir näherten uns hoffnungsvoll einem kleinen Hügel mit hartem Gras und Gestrüpp, doch dann entdeckten wir die Hindu-Heiligtümer auf seiner Kuppe, so dass wir weitersuchen mussten. Schließlich fanden wir einige rasenbewachsene Terrassen, auf denen jeweils immer ein Zelt Platz hatte.

So waren alle zufrieden: Die Schaulustigen hatten eine gute Sicht von den Terrassen über uns - wie bei einem Fußballspiel -, und wir hatten unseren Freiraum. Wir drei schliefen in Evelyns weit gereistem Palomine-Zelt, die Sherpas benutzten den »Bungalow«, ein sehr geräumiges Firstzelt. Sie waren ganz begeistert und konnten es kaum erwarten, ihre Luftmatratzen aufzupumpen. Als wir das sahen, entschieden wir sofort, dass auch wir Luftmatratzen zu unserer Bequemlichkeit nötig hätten, obwohl wir sie ursprünglich nur bei Schnee und Eis benutzen wollten. Die Luftmatratzen waren in der Regel Chhepalas Aufgabe. Er verschwendete nicht seine wertvolle Lungenkraft, sondern lernte schnell, wie man die Luftpumpe bedient, indem er die Bilder der Bedienungsanleitung genau studierte. Ang Temba war unser »Tischdiener«, und er erfüllte diese Rolle mit solcher Nonchalance - ein Geschirrtuch über dem Arm, als wäre es eine schneeweiße Serviette -, dass wir manchmal fast erwarteten, er würde uns gleich die Weinkarte vorlegen. Die Medizintruhe wurde mit einer rotweiß karierten Decke feierlich als Tisch arrangiert, und drei Essenskisten dienten uns als Stühle. Später wurde die Tischdecke dann durch verschiedene Sherpa-Tücher zweifelhafter Herkunft, wie dem Geschirrtuch, ersetzt. Kaum war alles zu unserer Zufriedenheit aufgebaut und überprüft worden, dass das Wasser auch wirklich gekocht hatte, als dunkle Gewitterwolken aufzogen. Grelle Blitze zuckten über den Himmel, gefolgt von grollenden Donnerschlägen, und der Regen trommelte auf unsere Zelte. Die Dorfbewohner ergriffen die Flucht, unsere Träger hinterher, zweifellos zu solideren Unterständen als den unseren. Mingma rannte mit meinem riesigen schwarzen Secondhand-Regenschirm - der seitdem nie mehr mit der anfänglichen Geringschätzigkeit behandelt wurde - von Zelt zu Zelt, und Kusung grub wie ein Wilder Abflussgräben um die Zelte herum. Aber die Zelte waren dicht, und das Gewitter hielt uns nicht lange wach. Am nächsten Morgen war die Luft klar und frisch. Wir gingen hinaus und betrachteten die wohlgeformten Bergrücken, die sich nach Norden hinzogen und in blauer Ferne verschwanden. Unsere Augen, die an die schottische Landschaft gewöhnt waren, sahen die verschwommene weiße Linie am Horizont zunächst als Morgennebel oder Wolken an. Erst beim zweiten Hinschauen entdeckten wir staunend und entzückt, dass sich die großartige und gewaltige Bergkette des Himalaya von Osten nach Westen vor uns ausbreitete.

Es ist eine Sache, auf der Karte zu sehen, dass es Berge dieser Größe und Anzahl gibt. Eine ganz andere ist es jedoch, ihre einzigartige Schönheit und beeindruckende Form in Wirklichkeit vor sich zu sehen, wobei jeder Gipfel seinen ganz eigenen Charakter inmitten dieser verblüffenden Vielfalt bewahrt. Um sieben Uhr morgens waren wir abmarschbereit und machten uns auf den Weg hinunter zu einem Nebenfluss des Indrawati. Dort unten sah man schon überall auf den Terrassen das kräftige Grün des keimenden Getreides, und einzelne Feigen- und peepul-Bäume wuchsen in einer stattlichen Größe. Wir kamen an einer kleinen Wassermühle vorbei, mit der Mais gemahlen wurde. Der Besitzer führte sie uns vor und fragte uns dann nach einer Zigarette. Es entstand jedoch überhaupt nicht der Eindruck, als ob er etwas erbetteln wollte, er vermittelte uns eher das Gefühl, durch diese Gabe eine Freundschaft zu festigen. Der Weg war stark frequentiert, und die meisten Passanten trugen Lasten. Die Wohlhabenderen hatten Schuhe, obwohl sie sie meist in der Hand trugen. Wir amüsierten uns darüber, dass die meisten zweimal hinschauten und sich nochmals nach uns umdrehten, wenn sie entdeckten, dass wir keine »alltägliche Erscheinung« waren. Je weiter wir gingen, desto weniger waren die Leute an Europäer gewohnt, obwohl wir sogar in Kathmandu einem Mann begegneten, der uns so interessiert beobachtete, dass er vom Rad fiel. »Sind sie Frauen oder Männer?«, fragten die Leute sich untereinander oder einen unserer Träger. Für sie war dies nicht klar zu erkennen, da Evelyn und ich größer sind als ein durchschnittlicher nepalesischer Mann und wir zudem auf dem Marsch alle Jeans trugen. Etwa um neun Uhr am Morgen erreichten wir den Indrawati, einen zu dieser Jahreszeit weitgehend ausgetrockneten Fluss in einem breiten Bett aus weißem Sand und Felsbrocken. Trotzdem war der Indrawati ein Fluss, den man nicht unterschätzen durfte und dessen Kraft zu dieser Zeit in einem tiefen, schnell fließenden Mittelteil von etwa 45 Metern Breite verborgen lag. Auf unserer Karte war eine Fähre eingezeichnet, was allerdings nicht hieß, dass sie noch existierte. Wir beauftragten Murari, herauszubekommen, wie wir den Fluss vom nächstgelegenen Dorf an seinem Ufer aus am besten überqueren könnten. Er erfuhr, dass es tatsächlich eine Fähre ganz in der Nähe gab. Unglücklicherweise wusste Mingma, der ein gutes Stück vorausgegangen war, nichts von dieser Fähre und fragte nach einer Brücke. Man sagte ihm, es gäbe eine flussaufwärts, und er eilte in solchem Tempo voran, dass wir ihn nicht mehr zurückrufen konnten. Wir versuchten ihn auf einem Pfad, der einem Felsvorsprung hoch über dem Fluss folgte, einzuholen und kletterten in rasendem Tempo auf und ab. Als Monica ihn schließlich erreichte, war er schon drei Kilometer von der Fährstelle entfernt und erklärte uns, dass die Brücke, nach der er gesucht hatte, gleich um die nächste Biegung sein müsste. Wir zweifelten an der Existenz dieser Brücke, die nicht auf der Karte vermerkt war, aber wir beschlossen verärgert, dass es immer noch besser wäre, ein Stück weiterzugehen und nachzuschauen, als umzukehren. Nach weniger als zwei Kilometern kamen wir tatsächlich an eine Brücke.

Allerdings mussten wir feststellen, dass es auf der anderen Seite keinen direkten Weg nach Nawalpur gab, wo wir unser nächstes Lager errichten wollten. Also mussten wir in der Mittagshitze die ganze Strecke auf der anderen Seite des Indrawati bis fast zur Anlegestelle der Fähre zurücklaufen, bevor wir den Weg erreichten, den wir suchten. Der Umweg hatte uns mindestens acht Kilometer gekostet. Monica wählte einen Moment, als keiner der Sherpas in Hörweite war, um Mingma ruhig ins Gewissen zu reden, weil er ohne uns zu fragen vorausgeeilt war. Sie erinnerte ihn daran, dass wir die Karte hatten. Er entschuldigte sich und war ein wenig niedergeschlagen. »Diese Nepalesen behaupteten, sie wüssten den Weg. Und jetzt können sie ihn überhaupt nicht finden«, sagte er und schob die Schuld geschickt von sich. Es belustigte uns, dass er sich selbst anscheinend nicht als Nepalese sah und die Träger demnach auch nicht als seine Landsleute. Durch die Hitze im Tal unten waren wir zu erschöpft, um noch schlecht gelaunt zu sein, und zu ausgetrocknet, um Hunger zu haben. Wir hatten unsere Wasserflaschen am Morgen mit abgekochtem Wasser aufgefüllt, aber die kleinen Schlucke ab und zu konnten unseren brennenden Durst kaum stillen. Ich warf einen sehnsüchtigen Blick auf den Fluss und die Träger, die das Wasser mit ihren schmierigen schwarzen Hüten schöpften und es sich dann in den Hals laufen ließen. Sie vertraten den Standpunkt, es hätte bestimmt schon Leute gegeben, die nach dem Genuss solchen Wassers nicht an Typhus gestorben seien. Ich warf ein, dass unsere Enthaltsamkeit ein Zeichen von mangelndem Glauben an Vorhersehung und unsere Impfungen war. Aber Monica, die Erfahrungen mit dem Osten hatte, und Evelyn, die sich mit ihren Tropenkrankheiten auskannte, wollten davon nichts wissen. Wir fragten jeden, dem wir begegneten, wie weit es noch bis Nawalpur sei. Aber wie die Bergbewohner auch wollten sie uns nur mit erfreulichen Antworten beglücken und sagten deshalb immer ermutigend: »ek kos« (noch drei Kilometer) - außer einem, der missmutiger als die anderen war, etwas von 13 Kilometern brummelte und mit seiner offenen Antwort fast einen Sitzstreik auslöste.

Als wir dort ankamen, führte der Weg vom Indrawati nach Nawalpur steil bergauf. Er verlief in einem tiefen Graben, der sich nach jahrhundertelangem Gebrauch und durch die Fluten der Regenzeit in die roten erdigen Abhänge hineingefressen hatte, und jetzt so ausgetrocknet und rissig war, dass es in den Augen wehtat. Auf unsere erneuten Fragen nach Nawalpur antworteten die Leute in so schrillen Tonlagen (ihre Art, Extreme auszudrücken), als ob sie kaum ausdrücken könnten, wie weit und hoch oben es noch lag. Unsere Entschlossenheit schwand. Außerdem war es mittlerweile vier Uhr nachmittags, und einige Träger befanden sich noch weit hinter uns. Also entschieden wir, für heute Schluss zu machen. Unsere Männer wollten sich an der erstbesten Stelle, die die Einheimischen vorgeschlagen hatten, niederlassen. Die Wasserversorgung bestand dort aus einem schwachen Rinnsal, das aus schwarzem, vom Vieh zertrampelten Schlamm heraussickerte. Aber erhitzt und müde wie wir waren, verwarfen wir den Gedanken, es zu trinken sofort, und sowohl Monica wie auch Murari machten sich auf die Suche nach fließendem Wasser. (Nachdem wir uns während unserer monatelangen Vorbereitung so ausführlich mit den möglichen Gefahren bei Hochwasser auseinandergesetzt hatten, wurden wir nun paradoxerweise mit Trockenheit konfrontiert.) Die beiden fanden schließlich eine kleine Quelle, aus der Wasser über ein Blatt tröpfelte, das als Ausflussrohr diente. Darüber gab es eine brachliegende Stelle auf den Terrassenfeldern.

Dort schlugen wir unser Lager auf. Bis das Wasser abgekocht war, tranken wir erst Orangensaft, dann Tee, Suppe und noch mehr Tee. (Außer Evelyn, die die Sherpas mit ihrer Abneigung gegen Tee verblüffte und nur Orangensaft trank. Tee ist für die Sherpas das wichtigste Lebensmittel.) Wir beschlossen, niemals wieder auf diese Weise zu leiden, und suchten unsere Wasser-Sterilisationstabletten heraus. Sie waren weiß und blau und sollten, bei richtiger Anwendung und mit den entsprechenden »Beschwörungsformeln«, dazu dienen, Flusswasser trinkbar zu machen. Auch hier versammelten sich die Einheimischen oberhalb unseres Lagerplatzes, obwohl ein oder zwei Kinder entdeckten, dass es mehr Spaß machte, uns von unten zu beobachten, in der Hoffnung, »gejagt« zu werden. Selbst der Landbesitzer war gekommen und sah uns wohlwollend zu.

Wir hatten ihn nicht um Erlaubnis für unser Lager gefragt, weil wir nicht wussten, wo er zu finden war. Unser unbefugtes Betreten seines Landes schien ihn jedoch eher zu freuen. Zum ersten Mal kamen auch Menschen, die ärztliche Hilfe suchten. Anscheinend hatte einer der Träger, den Evelyn wegen eines Furunkels am Nacken behandelt hatte, ihnen von ihren Fähigkeiten berichtet. Sie befragte sie mit Hilfe von Murari, der versuchte, sie in einer Reihe hintereinander aufzustellen - allerdings mit geringem Erfolg, denn in Nepal kennt man kein Schlangestehen. Eine arme alte Frau, durch ihren grauen Star fast blind auf beiden Augen, kam am nächsten Morgen, als wir gerade aufbrechen wollten. Evelyn erklärte ihr traurig, dass sie ihr nicht helfen könnte. Sie wollte ihr nicht nur zum Trost Augentropfen geben und damit vergebliche Hoffnungen auf Besserung wecken. »Vielleicht können Sie mir helfen, wenn Sie das nächste Mal kommen«, sagte die alte Dame Mitleid erregend. Wir waren alle etwas enttäuscht, dass wir Nawalpur nicht in der geplanten Zeit erreicht hatten, aber langsam begriffen wir, dass Geduld die erste Lektion ist, die man zu Füßen des Himalaya lernen muss. Je eher wir sie hinter uns brachten, umso besser.

|