1. Gesellschaftliche Arbeit - Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung

I.

Anthropologen haben sich seit langem damit beschäftigt, daß in allen Kulturen die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau über die Sexualität hinaus weitreichende Auswirkungen hat. Ein Bereich, in dem die Vorstellung von der Differenz der Geschlechter ihren kulturellen Ausdruck findet, ist die Arbeit. Im interkulturellen Vergleich stößt man auf alle denkbaren geschlechtsspezifischen Zuordnungen von Arbeit. Die Möglichkeiten reichen von Kulturen, die einen großen Bereich gemeinsamer Zuständigkeit kennen, bis zu jenen, die schärfste Abgrenzungen ausgebildet haben, von Kulturen mit z. B. rein „weiblichem" Ackerbau bis zu solchen, in denen weibliche Feldarbeit verboten ist. Gemeinsam ist jedoch allen Gesellschaften das Strukturmerkmal, die konkret anfallenden Arbeiten mit Geschlechtlichkeit zu verknüpfen. Dieses gilt auch für unsere Gesellschaft, die wir im folgenden auf die historische Ausprägung der geschlechtsspezifischen Zuweisung von Arbeit hin befragen wollen. Wir möchten wissen, wie die tägliche Mühe der Lebensbewältigung und Subsistenzsicherung auf die Kräfte von Frauen und Männern, von Jungen und Mädchen verteilt wurde und wie sich diese Verteilung im Laufe der Zeit veränderte. Die Frage, wie Arbeit aufgeteilt wurde, verweist über die technisch-materiale Seite der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung hinaus auf Zusammenhänge der sozialen Wertung und Macht. Diese sind Vorgabe und zugleich Resultat der Zuschreibung von Arbeiten als spezifisch „weiblich" und spezifisch „männlich". Art und Umfang der je unterschiedlich den Geschlechtern abverlangten Arbeitsleistungen sind nicht allein wesentlich für das allgemeine Verhältnis der Geschlechter zueinander, sondern auch für die prägenden Herrschaftsverhältnisse einer Gesellschaft. Wie sich Macht und Ohnmacht, Dominanz und Unterordnung im Verhältnis der Geschlechter entwickeln, hängt immer auch von der je unterschiedlichen Arbeitsleistung und deren Stellenwert im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang ab.

Unsere Frage nach der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zielt also auf zentrale Probleme der gesellschaftlichen Struktur und des gesellschaftlichen Wandels. Allerdings erweckt die historische Forschung zur Sozialgeschichte der Arbeit bislang eher den Eindruck, als handle es sich um ein wenig relevantes Nebenproblem. Die Abfolge und das Nebeneinander historischer Familienformen von der ländlichen Subsistenzwirtschaft bis zum städtischen Lohnarbeiterhaushalt werden meistens so präsentiert, als lebten in ihnen geschlechtsneutrale Personen. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung unter den Bedingungen der jeweils geltenden Form der Abschöpfung von Mehrprodukt betrifft allenfalls „Menschen". Daß arbeitende Menschen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts sein können, wird kaum bewußt. Die historische Forschung fragt bis heute nur selten nach Ursprung und Entwicklung der modernen Hausarbeit, der Segregierung von industrieller Arbeit in spezifisch weibliche und spezifisch männliche Sektoren, der Minderentlohnung „typischer" Frauenberufe und der Nichtteilhabe von Frauen an Führungspositionen des öffentlichen und industriellen Bereichs. Historische Formen von Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern sind nach wie vor ein blinder Fleck in der historischen Landschaft.

Dieses Defizit beunruhigt nicht, solange dieser Bereich als nicht eigentlich historisch gilt, solange die Delegierung und Zuschreibung von Arbeiten als „weiblich" oder „männlich" so gedeutet wird, als handle es sich um eine natürliche Bestimmung und einen geradezu biologischen Zwang. Dabei betrifft die vermeintliche Geschichtslosigkeit in erster Linie die Arbeiten von Frauen. Schlägt man in Lexika unter dem Stichwort „Arbeitsteilung" nach, so findet man dort geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als Merkmal des menschlichen Urzustandes. Die Aufteilung von Arbeiten zwischen Mann und Frau soll der gesellschaftlichen Arbeitsteilung vorgängig und bei der Höherdifferenzierung menschlicher Tätigkeiten gleichsam ohne Belang gewesen sein. Meyers Enzyklopädisches Lexikon von 1973 unterscheidet sich in dieser Sichtweise kaum von Meyers Großem Konversationslexikon von 1905.

- 1973: „Ursprünglich bestand eine Arbeitsteilung nur zwischen Mann und Frau. Dann kam es zur Ausbildung verschiedener Berufe; diese wurden wiederum aufgespalten, z. B. der Schmied in Hufschmied u. a. (...) Bei Naturvölkern kommt Arbeitsteilung meist nach Geschlechtern aufgeteilt vor (...)"

- 1905: „Die einfachste Arbeitsteilung finden wir schon im Schöße der Familie ausgebildet, indem sich die Frau der Erziehung der Kinder und dem Haushalte, der Mann seiner Berufstätigkeit (dem Erwerb) widmet. Ist in unterentwickelten Kulturepochen des Jäger- und Hirtenlebens oder auch der Agrikultur die Einzelwirtschaft insofern eine mehr selbständige, als sie ihren Lebensbedarf fast ganz durch eigne Tätigkeit deckt, so findet auf vorgeschrittenem Stufen eine Scheidung in der Art statt, daß der eine mit der Landwirtschaft, der andre mit dem Gewerbe, der dritte mit dem Handel sich ausschließlich befaßt."

„Entwickeltere" Arbeitsteilungen bergen - will man den Lexika folgen - nach jener auf der „ursprünglichen" Stufe gezeitigten Zuordnung von männlichen und weiblichen Tätigkeitsbereichen in hier beruflich-gewerbliche Entwicklung dort zeitlos stagnierende Haushaltsführung keinerlei Geschechtsspezifika mehr in sich. Die „höheren" Stufen scheinen geschlechtsneutral, sofern nicht die sprachlichen Wendungen verraten, daß dabei ausschließlich an Männerarbeiten gedacht wird. Die Frauen, seit Urzeiten der häuslichen Arbeit zugewiesen, verharren darin, so als hätte es sich bei dieser geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung einzig um die natürliche Ausgestaltung physiologisch vorgegebener Dispositionen gehandelt.

Der gleichen Vorstellung von einer ursprünglichen, aller gesellschaftlichen vorgängigen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung reden auch die Schulbücher für den Gemeinschaftskunde-und Geschichtsunterricht das Wort. Auch die Schulbuchautoren behandeln das Problem der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung am ausführlichsten in der Frühzeit:

„Bereits am Ende der jüngeren Steinzeit, zunehmend aber in der Bronzezeit, fächern sich die Grundformen menschlichen Handelns auf: aus der Grundform „arbeiten " entwickelt sich das „Arbeit teilen" über die geschlechtliche Arbeitsteilung hinaus, zu der unmittelbaren Umweltgestaltung tritt der Handel." (Die Reise in die Vergangenheit, Bd.l, 1972, S. 46 L, Westermann Verlag)

Auch in den anderen Standardwerken wird die Unterscheidung von Frauen- und Männerarbeiten ausführlich allein in den Bänden erläutert, in denen es um die menschlichen Ursituationen geht. Arbeit von Frauen und hier speziell das Kochen, Spinnen und Nähen erscheint als Spezifikum der Alt- und Jungsteinzeit. Je nach der politischen Couleur des Verfassers fällt dann der Bericht mehr heimelig-vertraut oder technisch-neutral aus. Für historische Zeiten lohnt es offenbar nicht mehr den Aufwand, Arbeiten von Frauen überhaupt noch zu erwähnen. Anscheinend glaubt man in den folgenden 9 000 Jahren Menschheitsgeschichte Frauen weiterhin dem unveränderten Bereich der „unmittelbaren Umweltgestaltung" verhaftet, während die voranschreitende gesellschaftliche Arbeitsteilung allein die männlichen Berufe differenziert. Völlig unvermittelt berichten die Schulbücher dann allerdings im 19. Jahrhundert erneut von der Frauenarbeit. Da geht es um die Industrielle Revolution und diese soll „Frauen-und Kinderarbeit" gebracht und damit die Frauen und Kinder aus ihrem bis dahin dämmernden Naturzustand von Häuslichkeit, Hausarbeit und weiblicher Arbeit herausgeholt haben. Wie ist es möglich, daß der Eindruck erweckt wird, zwischen Jungsteinzeit und Industrieller Revolution hätten Frauen und Kinder als Arbeitskräfte keine Rolle gespielt? Wie kann die Arbeit von Frauen und Kindern in der gesellschaftlichen Entwicklung so gänzlich verschwinden?

Hier scheinen mehrere Momente zusammenzukommen und sich wechselseitig zu bedingen. Die Anthropologin Margaret Mead, die die gegensätzlichsten Formen der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern untersucht hat, hat darauf aufmerksam gemacht, daß die unterschiedlichsten Muster an einer Tatsache nichts ändern: der durchgängigen Höherbewertung der männlichen Arbeit: „In jeder bekannten Gesellschaft ist des Mannes Bedürfnis nach Leistung erkennbar. Männer mögen kochen, weben, Puppen ankleiden oder Kolibris jagen; wenn solche Tätigkeiten als geeignete Beschäftigungen für Männer angesehen werden, halten Männer und Frauen der ganzen Gemeinschaft sie für wichtig. Werden dieselben Beschäftigungen von Frauen ausgeübt, werden sie für weniger wichtig angesehen." (Margaret Mead: Mann und Weib. Das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt, Hamburg 1958, S. 127 f. (= rde 69)

Diese von Antropologinnen beobachtete Wertesymmetrie in der Beurteilung männlicher und weiblicher Arbeit hat offenbar wenig mit dem Ausmaß und der Bedeutsamkeit der je konkreten Arbeit selbst zu tun. Sie erwächst aus der kulturell unterschiedlich vermittelten Spannung zwischen Arbeitsteilung, Verfügung über Produkte, informeller Macht von Frauen und politischer Autorität von Männern. Auf die gleiche Weise wird in den Schulgeschichtsbüchern das Faktum politischer Dominanz des Mannes im mitteleuropäischen Feudalismus und Kapitalismus selbstverständlich auf die soziale Wirklichkeit der Arbeit übertragen. Das führt dann zu einer Begrifflichkeit, in der die mögliche Vielfalt der Kooperation zwischen den Geschlechtern hinter Kategorien aus der politischen Sphäre verschwindet. Die ökonomische und soziale Geschichte von Arbeit wird beschrieben als eine, deren Träger individuelle Sozialtypen sind: „der mittelalterliche Bauer", „der Grundherr", „der städtische Handwerker", „der Bürger," „der Weber", „der Lohnarbeiter". Gleichgültig, ob in den Berufsbezeichnungen der Zünfte, den Standesbezeichnungen des Ancien Regime oder den Begriffen der Kapitalismusanalyse, alle Arbeit erscheint in der abstrakten Kategorie formaliter als „geschlechtsneutral", realiter aber als ausschließliche Männersache. Eine grammatikalisch männlich definierte, auf Individuen bezogene Formulierung verschleiert die Tatsache, daß in der historischen Wirklichkeit alle gesellschaftliche Arbeit auf Familien und in diesen auf der Ergänzung von Männern, Frauen und Kindern männlichen und weiblichen Geschlechts basierte. Wenn auch Frauen

und Kinder ebenso wie das Gesinde beiderlei Geschlechts bis ins 19. Jahrhundert durchgehend männlicher Autorität und Repräsentanz unterworfen sind, so bleibt doch deren soziale und ökonomische Leistung in den jeweiligen Gesellschaftsformationen bedeutsam. Der Leser von Schulbüchern gewinnt allerdings einen anderen Eindruck, wenn es z. B. vom Handwerker heißt:

„Wohnung und Arbeitsstätte lagen im selben Haus. Lehrlinge, Geselle und Meister arbeiteten nebeneinander. Der Handwerksbetrieb fertigte auch alle Dinge des täglichen Gebrauchs an, die heute in Fabriken hergestellt werden. Ein Schumacher mußte zum Beispiel Schuhe und Stiefel machen ... (Menschen in ihrer Zeit, Bd.3., S. 101, 1970 Klett Verlag)

oder wenn am Beispiel der bayrischen Volkszählung von 1807 zur Frage : „Welche Berufe gab es im Dorf?" ausgeführt wird:

„Die meisten der 731 Einwohner - Bauern, Tagwerker und Taglöhner - leisteten Feldarbeit. Sie durften - wie überall in Deutschland - ihre Tätigkeit nicht ohne Erlaubnis der Obrigkeit wechseln, etwa ein Handwerk treiben. Ein Bauer verfügte in der Regel über Pferde und Zugochsen. Er betrieb einen größeren Hof als die Tagwerker, die nur ein kleines Stück Land (ein Tagwerk) bebauten; Bauern und Tagwerker wirtschafteten meist selbständig..." (Geschichtliche Weltkunde, Bd. 2, S. 149 f., 1975 Diesterweg Verlag)

In dieser Blickrichtung folgerichtig, wenn auch in der Sache falsch, wird die Entwicklung der Lohnarbeit zusammengebracht mit der Vorstellung, der vom Mann verdiente Lohn wäre schon immer „Familienlohn", also die einzige ökonomische Basis der Familie gewesen. So erfahren die Schülerinnen und Schüler z. B. die Lohnhöhe eines Holzhauers, Tagelöhners, Zimmermanns im 15. Jahrhundert und die Preise für Brennholz, Lebensmittel u.s.w. Daran schließt sich dann folgende Arbeitsfrage an:

„Was konnte jeder sich und seiner Familie in Straßburg/ in Sachsen kaufen? Wie ist das Verhältnis heute? Warum hat es sich geändert?" (Menschen in ihrer Zeit, Bd. 3. S.103)

Diese Reduktion der familialen Ökonomien auf männliche Individuen führt dazu, daß in der Entwicklung zur frühen Lohnarbeit die Mitarbeit von Frauen und Kindern als sensationelle Neuheit und Widerna-türlichkeit erscheint. In der Industriellen Revolution können schließlich auch Schulbuchautoren an der Realität arbeitender Frauen nicht mehr vorbeisehen. Konsequenterweise beschreiben sie dieses Phänomen dann als bedauernswerte Abweichung von jener natürlich-ahistorischen Normalfamilie, in welcher Männer arbeiten und Frauen und Kinder zuhause sind:

- "Fabrikarbeiter gab es damals in Deutschland noch nicht sehr viele. Man schätzt, daß es weniger als 5% aller Beschäftigten waren. Weit mehr Arbeiter verdienten ihren kärglichen Lohn in Heimarbeit. Ihnen ging es am schlechtesten. Sie erhielten Garn oder Wolle von einem Großhändler oder „Verleger" und fertigten zuhause auf ihrem Handwebstuhl Leinwand oder Wollstoffe, die ihnen der Verleger nach Stücklohn bezahlte. (...) Die Gebrüder Zwanziger z. B. zahlten in Peterswaldau in Oberschlesien im Jahr 1844 für ein Stück Barchent (Grobleinwand), an dem ein Weber gute 8 Tage zu arbeiten hatte, 12 Silbergroschen ; das ergab, selbst wenn Frau und Kinder mitarbeiteten, keine 50 Taler im Jahr" (Geschichtliche Weltkunde, Bd. 2, S. 187 f.).

Das Durchsehen der weitverbreiteten Schulbücher fördert überraschend deutlich zutage, wie stark durch geflissentliches Ausklammern der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung das von der Geschichte entworfene Bild verzeichnet ist. Das Übergehen der Frauenarbeit verfälscht die Aussagen über die Männerarbeit und damit die Aussagen über das jeweilige Gesamtsystem der gesellschaftlichen Arbeit. Der festgestellte Mangel läßt sich deshalb auch nicht durch einen eigenen Teil „Frauenarbeit" in den Geschichtsbüchern beheben. Vielmehr muß die gesamte Begrifflichkeit neu überdacht und vorrangig auf Familientypen und Familieneinkommen ausgerichtet werden, um im System der gesellschaftlichen Arbeit die unterschiedlichen Beiträge der Geschlechter sachgerecht zu erfassen.

II.

Anhand der folgenden Quellentexte wollen wir versuchen, den Zusammenhang zwischen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und gesamtgesellschaftlicher Veränderung interpretierend aufzuzeigen. Um die gesellschaftliche Aktualität einer Umverteilung der geschlechtsspezifischen Zuweisungen in der Neuzeit zu unterstreichen, haben wir uns in der Auswahl auf vier Beispiele aus den letzten drei Jahrhunderten konzentriert.

Zunächst haben wir einige Texte zusammengestellt, die die Arbeitssituation in der noch vorrangig auf Subsistenzproduktion ausgerichteten, aber ansatzweise schon modernisierten und zum Markt hin geöffneten Landwirtschaft veranschaulichen. Die Texte stammen aus zwei großen aufklärerischen Lexika des 18. Jahrhunderts, aus Johann, Heinrich Zedier, Grosses Vollständiges Universallexikon, Halle, Leipzig 1730 ff. und Johann Georg Krünitz, Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats-Stadt-Haus- und Landwirtschaft, Berlin 1773 ff.

- „Haus-Wirth, ist ein jeder, der sein eigen Haus und Gesinde hat. Es ist ihm alles dasjenige erlaubt in seinem Hause nach eigenem Gefallen anzuordnen, was denen göttlichen Rechten, denen Gesetzen seiner vorgesetzten Obrigkeit, denen Gebräuchen des Orts, an welchen er sich aufhält, der Billigkeit, Erbarkeit und dem Wohlstande nicht zuwider." (Zedier, Bd. 17, 1735, S. 912) Er ist mit seiner Haus-Wirthin ehelich verbunden, um „ihre Arbeit und Mühe und den hierdurch erlangten Vortheil, gemeinschafftlich zu haben", (a. a. O., S. 913) Die Gesamtheit der in dieser bäuerlichen Wirtschaftseinheit anfallenden Arbeiten werden eingeteilt in „Haus-Arbeit, eine Arbeit, welche von einem fleißigen Hausvater und einer sorgfältigen Hausmutter zu Hause oder im Hause vorgenommen wird; im Gegensatz der Feld- Garten- und Weinbergs- Arbeiten, auch übrigen bey der Vieh- Pferde- und Bienenzucht, imgl. bey dem Federvieh, Fischerey, Forstwesen und Weidwerk vorkommenden Verrichtungen." (Krünitz, Bd. 22, 1781, S. 370). Üblicherweise werden die hauszentrierten Arbeiten von Frauen, die hausfernen Arbeiten von Männern ausgeführt.

Als „Zweck der Industrie des männlichen Geschlechtes im Bauernstande" behandelt Krünitz Acker- und Wiesenbau, Gartenbau und Baumzucht (wobei deutlich ist, daß der Gartenbau vorrangig die Domäne der Frauen ist), Viehzucht, Zeitoekonomie (worunter er den optimalen Kräfteeinsatz im Verlauf des ganzen Jahres versteht) Bienenzucht als Nebennutzung und schließlich kaufmännische Behandlung der Wirtschaft (Krünitz, Bd. 60, 1793, S. 434-453). Der Bauer kann alle anfallenden Arbeiten nicht allein erledigen. Allein zur Ackerarbeit gehören „Düngen, Mistbreiten, Hacken, Pflügen, Säen, Eggen, Walzen, Jäten, Raufen, Pflanzen, Schneiden, Mähen, Hauen, Einführen etc." (Krünitz, Bd. 1,1773, S. 296 f.) Ihm zur Seite stehen Acker-, Fuhr-, Pferde- und/oder Ochsenknechte. Diese männlichen Arbeitskräfte verrichten alle Acker-, Fuhr-und Spanndienste und die damit zusammenhängenden Pflege- und Versorgungsarbeiten für Tiere und Geräte (Zedier, Bd. 15, 1737, S. 1088f.). Deutlicher als die Männerarbeiten sind die Frauenarbeiten aufgelistet. So heißt es bei Krünitz über die Frau:

„Einer jeden Frau, d. i. verheuratheten Person weiblichen Geschlechts, welche in der Wirthschaft die Haus-Frau, Hausmutter, Wirthinn heißt, (...) kommen verschiedene ganz eigene Rechte, Pflichten und Verrichtungen in Ansehung ihres Mannes, ihrer Kinder, vornehmlich wegen der Töchter, des Gesindes, insonderheit des weiblichen, und hiernächst unter den Wirthschaftsgeschäften vornehmlich die Aufsicht und die Geschäfte in der Küche, dem Keller, der Rind- Schweine- und Federviehzucht, wegen der Bewahrung, Reinigung und Verfertigung der Kleider, Wäsche, Betten, des Brauens, Backens, Waschens, im Nähen, Spinnen, Weben und andern Geschäften, mit der Wolle und mit Flachs, ja überhaupt wegen der Reinigkeit im Hause und der Ordnung des Hausraths, zu. Ihre Verrichtungen gehen auch meistentheils nicht sowohl zunächst auf den Erwerb selbst, als vielmehr auf die Bewahrung, das in Acht nehmen, das Erhalten, und endlich auf das nutzbare, vorteilhafte, wohleingetheilte, sparsame und kluge Anwenden und Ausgeben." (Krünitz, Bd. 14, 1778, S. 790) Als „Zwecke der Industrie des weiblichen Geschlechtes im Bauern-Stande" behandelt Krünitz:

„1. Der Antheil, welchen die Haus-Frau an der producieren-den Land-Wirthschaft hat" (hierzu zählt der Einsatz bei Aussaat und Ernte, der Anbau von Flachs und evtl. Hanf, die Pflege und Nutzung des Milchviehs, die Herstellung der Molkereiprodukte).

„2. Die industriöse Benutzung der durch gemeinschaftlichen Fleiß verarbeiteten Producte. Die hierher gehörigen Geschäfte, sind: 1) richtige und gute Aufbewahrung der oekonomischen Producte; 2) vernünftige Eintheilung und Anwendung zum eigenen Gebrauch; 3) industriöse Bearbeitung zum höhern Werth bey dem Verkaufe."

Schließlich verlangt der Aufklärer Krünitz als Neuerung, daß die Hausfrauen „3. von der ersten physischen und moralischen Erziehung der Kinder mehr gesunde Begriffe bekämen (...)" (Krünitz, Bd. 60, 1793, S. 453-460). Die Hausfrau wird bei ihren Arbeiten unterstützt von Mägden. „Auf dem Lande hat die Hauß-Magd das Feder-Vieh zu besorgen und zu füttern, vor das Gesinde zu kochen, das Milch-Gefässe und die Küchen-Geschirre reine zu halten und aufzuwaschen, auszukehren, und wenn Zeit dazu vorhanden, mit denen Viehmägden grasen zu gehen, und denselben melcken zu helffen, etc. Die Viehmägde sind über das Rind-Ziegen- Schwein und Feder-Vieh gesetzet, solches zu beschicken, zu warten und zu füttern. Bey grossen Güthern, wo eine starcke Vieh-Zucht ist, hat man eine Grosse-Magd, Mittel-Magd, und Kleine-Magd, welche die Kühe und Ziegen nebst dem Gelte-Vieh füttern, melcken, austreiben und wieder einbinden, sie fleißig mit frischer Streu versehen, und ihnen behörig ausmisten, Gras und Kraut hohlen, Weitzen schröpffen, ihnen die Siede einbrennen, und andere dergleichen Arbeiten verrichten müssen. Unter diesen hat insonderheit die Grosse-Magd das Amt auf sich, das Brod zu backen, ausser diesem aber in allen Verrichtungen die munterste und erste zu seyn. Wo viele Schweine vorhanden, ist man einer besonderen Magd darzu benöthiget, so die Schweinemagd genennet wird (...) An manchen Orten, wo eine grosse Stadt in der Nähe, wird die Hauß-Magd, oder auch eine von denen Vieh-Mägden zur Milch-Magd gebraucht, welche Milch, Sahne, Buttermilch, Butter, etc. zu Marckte tragen und verkauffen muß" (Zedier, Bd. 19, 1739, S. 222 f.).

Diese Texte sind für das agrarische System der Arbeitsteilung in mehrfacher Hinsicht aufschlußreich. Herrschaft und Geschlecht sind die zwei regelnden Organisationsprinzipien, um alle anfallenden Arbeiten zuzuweisen. Deutlich ist, daß Männer nicht zuständig sind für Arbeiten, die der unmittelbaren Befriedigung der alltäglichen Lebensbedürfnisse dienen. Zubereitung der Nahrung und Reinigungsarbeiten sind Frauengeschäfte. Ebenso die Aufzucht der Kinder. Umgekehrt scheinen alle Arbeiten unter Einsatz von Gespannen exklusiv den Männern vorbehalten zu sein. Das Männermonopol in Sachen Feldarbeit ist jedoch in den besonders arbeitsintensiven Phasen der Aussaat und Ernte durchbrochen. Stallarbeit ist Frauenarbeit, betrifft allerdings nicht die Versorgung der Zugtiere, die den Männern zufällt. Die Trennungslinie zwischen männlichen und weiblichen Arbeiten verläuft offensichtlich weder entlang der Unterscheidung von Tätigkeiten zum Zwecke der „Produktion" und denen zum Zwecke der „Konsumtion", noch entlang der Unterscheidung von Produkten und deren Bearbeitung, die der Eigennutzung dienen bzw. für den Markt bestimmt sind. Offensichtlich ist für die Bauernwirtschaft das Zusammenwirken aller Kräfte das vorrangige Organisationsprinzip, dem die jeweils spezifischen Zuständigkeiten nachgeordnet sind. Die Arbeitsleistung von Männern und Frauen ist auf Ergänzung angelegt und in ihrer ökonomischen Bedeutung schwerlich hierarchisch einzustufen. Für die Situation der Bauernwirtschaft macht es keinen Unterschied, ob etwa ein Fehlbestand an Feldfrüchten durch fahrlässige oder kenntnislose Arbeit im Ackerbau oder durch unachtsame Speicherung und verschwenderischen Verbrauch zustande kommt.

Das Ensemble der in einer Bauernwirtschaft vereinigten Kräfte bestimmt sich nach dem Umfang der anfallenden Arbeiten und dem Konsumvolumen, das diese Wirtschaft bereitzustellen vermag. In welcher Anzahl, welchem Geschlecht und welchem Alter das erforderliche und erträgliche Arbeitskräftepotential als Gesinde rekrutiert wird, richtet sich nach Anzahl, Geschlecht und Alter der zum Haus gehörenden Kinder. Auf einen weiteren Faktor geht der Aufklärer Krünitz allerdings nicht ein, obwohl der geschlechts- und altersspezifische Einsatz von Arbeitskraft davon im 18. Jahrhundert entscheidend beeinflußt werden kann: die Form und die Höhe der feudalen Rente, durch die sich z. B. Bauernfamilien in feudaler Abhängigkeit gezwungen sehen mochten, Zugtiere und Knechte für Spanndienste zu halten, die sie für die Eigenwirtschaft nicht gebraucht hätten, oder die Arbeitskräfte nach dem abzuliefernden Produkt zu organisieren.

Was die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung offenbar bei dieser wechselnden Besetzung sicherzustellen vermag, ist größtmögliche Erfahrung und Kontinuität, mit der die Gesamtheit der bäuerlichen Arbeiten ausgeführt werden. Die Hausfrau trainiert die Töchter, der Hausvater die Söhne von frühestem Kindesalter an. Die Gesindeposition - normalerweise keine Lebensstellung, sondern eine Übergangsphase bis zur Gründung eines eigenen Hausstandes, mündet später ein in die Position des nun seinerseits anleitenden Hausvaters und der Hausmutter. Die Reproduktion der Einzelwirtschaft geht über in die Reproduktion des bäuerlichen Wirtschaftssystems. Gesellschaftlich ist dieses System der bäuerlichen Arbeit durch Brauch und Sitte abgesichert. Kritisch vermerkt hierzu Krünitz, dessen Idealvorstellung die rationale Zuweisung von Arbeit so ist,

- „ daß jedem das zufällt, was für seine Kräfte sich am besten schickt. Die Gewohnheit hat zwar hierüber auch schon in den mehresten Gegenden entschieden, und übt ihre Gewalt mit einer solchen Tyranney aus, daß eine Schande auf den zu fallen pflegt, welcher eine Arbeit verrichtet, die für Personen des Geschlechtes sich nach der Tradition nicht schickt. (...) In kleinen Familien, wo häuslicher Fleiß herrscht, setzen sich die Haus-Genossen über dergleichen Vorurteile am ersten hinweg; Knechte und Mägde aber halten am meisten auf diese Conventionellen Gesetze." (Krünitz, Bd. 60, 1793, S. 448)

Die Konventionen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die auch nach Krünitz' Darstellung die Funktionsfähigkeit des bäuerlichen Hauses sicherstellen, sind dem Agrarreformer Krünitz ein Dorn im Auge, sofern sie die vielseitige Einsetzbarkeit und kontinuierlich gleich starke Ausnutzbarkeit der Arbeitskraft behindern. In seinem Falle geht es um die Veredlung und Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte Wolle und Flachs, zu der in der arbeitsarmen Zeit auch die Knechte herangezogen werden sollten, obwohl Spinnen und Weben in der bäuerlichen Wirtschaft herkömmlich Frauenarbeiten sind. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kommt es aber auch innerhalb der landwirtschaftlichen Primärproduktion überall dort zu einer Neuverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern, wo mit dem Übergang zur landwirtschaftlichen Marktproduktion die Spezialisierung auf Viehzucht oder den Anbau von Getreide, Hackfrüchten, Gemüse usw. ihren Einzug hält. Vieles weist darauf hin, daß diese Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion zu einem erheblichen Teil Mehrbelastung der Frauen bedeutet. Die Reichstatistik, die bekanntlich erst 1907 den in der Landwirtschaft besonders gewichtigen Anteil der mithelfenden Familienangehörigen und damit die in der Landwirtschaft tätigen Frauen hinreichend erfaßt hat, zeigt einen allmählichen Anstieg des weiblichen Beschäftigtenanteils in Land- und Forstwirtschaft von 46,5% 1907 auf 50,90% 1925 und 53% 1967. Aber der Arbeitseinsatz der Frauen müßte nicht allein abgezählt, sondern auch gewichtig werden, um herauszufinden, in welchem Maße die Last der landwirtschaftlichen Produktion immer stärker den Frauen zufällt. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen darauf, daß die Bäuerin und ihre Töchter und Mägde zunehmend in die landwirtschaftliche Marktproduktion hineingezogen und dabei gleichzeitig nicht etwa im engeren häuslichen Arbeitsbereich entlastet, sondern durch steigende Ansprüche wie u. a. die von Krünitz schon angesprochene sorgfältigere Kinderpflege zusätzlich beansprucht werden.

Die oben zitierte Bemerkung von Krünitz ist noch unter einem anderen Aspekt interessant. Sie lenkt über zur Mehrheit der bäuerlichen Bevölkerung, zu den „kleinen Familien" mit winzigem Landbesitz und zu den unterbäuerlichen Schichten ohne eigenen Landbesitz. Diese Leute mußten unter Anspannung aller verfügbaren Kräfte und ohne Rücksicht auf „Vorurteile" jegliche Gelegenheit nutzen, um überhaupt zu ihrer Subsistenz zu gelangen. Sobald sich unter der Regie eines Verlegers die kapitalistische Marktproduktion als ländliches Gewerbe zwischen den besser situierten Bauernwirtschaften in den Haushalten der kleinen Leute eingenistet hat, treffen wir eben diese Familien als Träger der Hausindustrie. Die herkömmliche geschlechtsspezifische Arbeitsteilung scheint in diesen Gruppen zur Disposition gestellt zu sein, zumindest dann, wenn eine allgemein katastrophale Erwerbslage das pure Überleben kaum mehr ermöglicht. Als die in Fabriken maschinell produzierten Baumwollgarne und Baumwollgewebe den Markt eroberten, geriet die auf Handarbeit basierende Leinenverarbeitung in eine hoffnungslose strukturelle Krise. In dieser Situation schildert 1853 ein Beobachter die „verkehrte Welt" der armen Leinenweberfamilien:

- „Wenn man in die Wohnungen der Landbewohner tritt, welche nicht dem größeren Grundbesitz angehören, und welche sich eben durch Spinnen ihre dürftige Subsistenz erwerben, so findet man oft die ganze Familie am Spinnrade. Nicht selten sieht man Großmutter, Mutter und Enkelin mit Spinnen beschäftigt, während der Vater und der erwachsene Sohn auf dem Felde arbeiten oder andere häusliche Arbeit verrichten, die Mahlzeit vorbereiten, Rüben putzen oder Kartoffeln schälen, wenn und solange sie deren haben. In den Weberwohnungen ist der Vater mit der Bereitung des Garnes beschäftigt, wenn er nicht ausgezogen ist, um Garn zu kaufen oder fertige Leinwand zu verkaufen, oder wenn er nicht mit dem erwachsenen Sohne den Acker bestellt. Die Mutter ist am Herde beschäftigt oder wartet des Viehs. Die größern Töchter sitzen auf dem Webstuhle und die kleinen noch schulpflichtigen Kinder müssen in den freien Stunden das Garn auf Spulen winden" (C. H. Bitter: Bericht über den Notstand in der Senne zwischen Bielefeld und Paderborn, (1853) zit. bei Hans Medick: Zur strukturellen Funktion von Haushalt und Familie im Übergang von der traditionellen Agrargesellschaft zum industriellen Kapitalismus: die protoindustrielle Familien Wirtschaft, in: W. Conze (Hrsg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Neue Forschungen, Stuttgart 1976, S. 254-282, hier S. 279).

Hier haben wir es zu tun mit einer neuen Form von familialer Wirtschaft. Die für Bauern- und Handwerkerhaushalte schon immer charakteristische Form des Lebens- und Arbeitszusammenhanges setzt sich in Gestalt der Hausindustrie in Deutschland im Laufe des 18. Jahrhunderts auch vermehrt für die ländlichen und städtischen Untersphichten durch. Allerdings gründeten deren hausindustrielle Familienwirtschaften auf einer wenig zuverlässigen ökonomischen Basis. Die Hausindustriellen waren in ihrer Existenz nicht nur überwiegend oder sogar ausschließlich auf die Produktion einer einzigen Ware angewiesen. Ihnen fehlte auch jegliche Entscheidungsmacht darüber, in welchem Umfang, welcher Regelmäßigkeit und zu welchen Preis die Fertigungsaufträge vom Verleger eingebracht und abgenommen wurden. Was diese Hausindustriellen jedoch gegenüber den Lohnarbeitern in der Fabrik auszeichnete, war ihre Autonomie, die Gesamtheit der anfallenden Arbeiten innerhalb der Familie zu verteilen und zu organisieren. Was der Betrachter der hausindustriellen Leinenproduzenten in der Elendszeit der vierziger und fünfziger Jahre beschrieben hat, ist der Versuch, alle verfügbaren Kräfte der Familienwirtschaft optimal und extensiv zu nutzen, um das nackte Überleben zu bewerkstelligen. Die herkömmliche geschlechtsspezifische Arbeitsteilung schlägt dabei dergestalt zu Buche, daß der Mann als der anscheinend weniger geübte Spinner weniger verlustreich als die Frau für „häusliche Arbeiten" eingesetzt wird. Auch die altersspezifische Arbeitsteilung verkehrt sich. Kinder leisten Erwerbsarbeit, während die Mutter das Vieh hütet. Bezeichnend ist im übrigen, daß Reste der bäuerlichen Produktionsbasis noch verfügbar sind und daß es weiterhin die Männer sind, die die Feldarbeit machen.

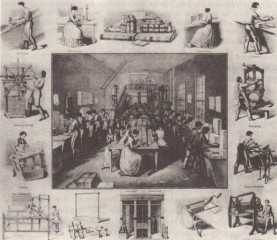

Die vorgeführte hausindustrielle Familienwirtschaft behauptete gegenüber der zentralisierten Fabrikproduktion bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts hinein ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung für die gewerbliche Güterproduktion. Immerhin arbeiteten 1882 noch 59,8% aller in Industrie und Handwerk Beschäftigten in Betriebseinheiten mit nur 1-5 Personen. Zum Teil gründeten diese Familienwirtschaften ausschließlich auf dem Gewerbe. Doch behielten auch die agrarisch-gewerblichen Mischexistenzen außerhalb der Großstädte ihre Bedeutung für die Subsistenz der Arbeiterschaft. Auch wenn der Mann bereits zur außerhäuslichen Erwerbsarbeit abgewandert ist, bleibt häufig der agrarische Kleinbetrieb fortbestehen oder wird, wie in den Gebieten massierter Schwerindustrie, in den entstehenden Arbeitersiedlungen sogar neu geschaffen. In diesem Fall erarbeitet die Frau und evtl. auch ihre Töchter in Haushalt, Garten und Viehstall zusätzlich zum Geldeinkommen des Mannes einen wesentlichen Beitrag zum Familieneinkommen. Überall dort aber, wo vor allem in Großstädten diese Nahrungsquellen unerreichbar werden, müssen auch die Frauen durch Geldeinkommen die Nahrung ergänzen. Als verheiratete Frauen stellen sie dann das Heer der schlecht bezahlten Zugehfrauen und Heimarbeiterinnen vor allem in der Bekleidungsbranche, und seltener auch der Fabrikarbeiterinnen. Als ledige Frauen arbeiten sie in häuslichen Diensten, der Heimarbeit und, sofern es dazu Gelegenheit gibt, in der Fabrik. Auch wenn die wirtschaftsgeschichtlichen Darstellungen einen anderen Eindruck suggerieren, indem dort hauptsächlich von geschlechtsneutralen Arbeitskräften die Rede ist, zeigt ein näheres Hinsehen, daß das an der familienwirtschaftlichen Produktionsform entwickelte System der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung fortbesteht. Die Zuständigkeit der Frauen für alle hauswirtschaftlichen Arbeiten bleibt allem sozialen Wandel zum Trotz bestehen und reicht hinüber in den Bereich der „höheren" gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Der Arbeitsmarkt besteht weiterhin aus und entwickelt sich weiter zu einem Männer- und einem Frauenarbeitsmarkt. Es gibt Männerbranchen, wie den Bergbau und die Eisen- und Stahlindustrie und den Maschinenbau. Es gibt Frauenbranchen, wie die Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe, die Textil- und Nahrungsmittelindustrie. Je näher man auf die zu einer Branche zusammengefaßten höchst verschiedenartigen einzelnen Produktionszweige und Fertigungsabschnitte schaut, umso deutlicher tritt die Segregierung nach Geschlechtern zutage. In Frauen-Arbeitsbereichen sind Männer meistens einzig als Meister und Aufseher eingesetzt. Anders als in der Familienwirtschaft ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Fabrik offenbar kaum mehr nach Arbeitslage von Fall zu Fall veränderbar, sondern dauerhaft festgeschrieben. Ebenfalls anders als in der Familienwirtschaft wird im Fabriklohn die von Männern und Frauen geleistete Arbeit ökonomisch und damit auch sozial unterschiedlich bewertet. Über Jahrzehnte hinweg erreichen Frauen selten mehr als 50% des Lohnniveaus der in der gleichen Branche beschäftigten Männer. Wichtig ist darüber hinaus, daß die primäre Zuständigkeit für Haushalt und Kinder, deren Versorgung im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer höheren Ansprüchen genügen muß, weiterhin bei den Frauen bleibt . Diese primäre Zuständigkeit prägt auch die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Wie sich die unterschiedliche Zuständigkeit von Mann und Frau unter den besonderen Bedingungen der fabrikmäßigen Güterproduktion auswirkt, zeigt der folgende Text, der die Situation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anspricht.

(Texte aus: Rudolph Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet (Zürcher Oberland) unter Einwirkung des Maschinen- und Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert, Erlenbach-Zürich 1965, S. 233f., 195f., 241f.; alle in diesem Text enthaltenen wörtlichen Zitate sind gesondert ausgewiesen.)

- „Von ausgesprochenen Männerfunktionen wie Heizer, Schlosser, Schlichter mit ihren Verhaltensnormen geht mehr erotische Anziehungskraft aus als von den ,Weiberberufen' wie z. B. das Weben, wo man ,mit feinen Fingerchen die gebrochenen Zettelfäden knüpfen, mit spitzem Mund den Eintragsfaden durch die Öse des Weberschiffchens saugen, die verfluchten Nester im Gewebe mit unerträglicher Geduld auflösen, das Schifflein behutsam in die Schlagbahn einlegen und mit Handgefühl die Webplatte in Gang bringen' muss". (Otto Kunz: Barbara die Feinweberin, Luzern 1942, S. 117 f.) „Auch die Familienhierarchie bleibt nicht unbeeinflusst, wenn die Frau als geschickte Weberin mit mehr Stühlen oder bessern Artikeln einen grösseren Zahltag nach Hause bringt als der Mann eine in der Oberländer Textilindustrie keineswegs singulare Erscheinung. Schang Küng, der als selbständiger Schlossermeister falliert, muss als Weber in die Fabrik und wird von seiner Frau angelernt. Es ist ihm, ,als müsse er seine ganze, so gerne auf männliche Geltung eingestellte Natur auf weibliche Vorzeichen umstellen'. Er fühlt sich .gehoben', als er später eine Magazinerstelle mit eigener Verantwortung erhält und dem ,Weiberberuf entrinnen kann: ,Zu denken, dass Bäbeli den grösseren Zahltag heimtrug, als er, der Mann. Sie die erste er aber der wievielte in der Weberei? Gottlob war er diese widernatürliche Arbeit los.' (ebd. S. 117 bzw. S. 112) (...)

Für das Mittagessen ist in der Regel eine Stunde Freizeit eingeräumt. Jene Arbeiter, welche nahe genug bei der Fabrik wohnen, essen zu Hause. Brauchmäs-sig, jedoch nicht nach offizieller Verordnung, können Ehefrauen und Mütter eine halbe Stunde vorher weggehen, um das Mahl vorzubereiten: ,Zeit und Übung', so schreiben 1853 die Fabrikbesitzer in ihrer Petition gegen Bluntschlis Zivilgesetzbuch, .haben aber auch schon hierin in den meisten Etablissements Rücksicht genommen auf bestehende Bedürfnisse, und wird den Ehefrauen und Müttern, welche erweislich Niemanden zum Besorgen ihrer Hausgeschäfte haben, Morgens und Mittags im Gehen und Kommen die nötige Zeit und Freizeit gestattet'. Die Fabrikkommission will in das Fabrikgesetz von 1859 den Artikel aufnehmen, dass .Ehefrauen und Mütter, welche ausserhalb der Fabrik Familienpflichten zu erfüllen haben, des Mittags die Fabrik eine halbe Stunde früher verlassen dürfen'. Später wird dieser Passus jedoch wieder gestrichen und die Pausenordnung den Fabrikbesitzern überlassen.' (Zitate aus Archivalien) (...) Der Glarner Fabrikinspektor Schuler schreibt in seinem Gutachten (die Jahre 1867 bis 1870 betreffend), dass bei den Fabrikarbeiterfrauen das Reinigen, Putzen und Scheuern des Fussbodens ,zu einer wahren Manie geworden' sei. Er macht diese Bemerkung im Zusammenhang mit Veränderungen der Wohnkultur, die er bei der Fabrikbevölkerung feststellt: .Auf Reinlichkeit wird in unsern Arbeiterwohnungen von Jahr zu Jahr mehr gesehen. Der Fabrikarbeiter hat im Ganzen mehr Sinn für das Schöne, für ein gefülligeres Äusseres, als der Bauer. (...) Er hält auch darauf, seine Wohnung zu schmücken. (...) So versteht es sich denn auch von selbst, dass eine ordentliche Arbeiterfrau fleissig die Fussböden ihres Hauses scheuert. Ja, es ist dies zu einer wahren Manie geworden.' (F. Schuler: Die glarnerische Baumwollindustrie und ihr Einfluß auf die Gesundheit der Arbeiter. Mitteilungen aus den Fabrikinspectionsberichten des Jahres 1867 bis 1870 zu Händen der medicinischen Cantonalgesellschaft in Glarus, in: Zeitschrift für schweizerische Statistik 1872, S. 220.)"

Arbeit und Beruf wird dieser Darstellung zufolge als natürlich bzw. widernatürlich erfahren, und Arbeitsqualifikationen wie Fingerfertigkeit und Geduld erscheinen jetzt als Geschlechtsattribute. Eine solche lebensweltliche Deutung der Arbeitsprozesse hat ihre Parallele in dem immer stärker den Frauen aufgenötigten natürlichen Beruf zur Gattin, Hausfrau und Mutter. Auch dieser „Beruf gerät mittelbar unter die Kontrolle der gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse. Es ist immer noch die Aufgabe von Frauen, Mahlzeiten herzustellen und aufzutischen. Auch steht dieser Tisch sofern irgend möglich immer noch im eigenen Haushalt. Nur regiert jetzt die Fabrik mit ihrer vorgegebenen Arbeitsschicht und Arbeitspause in den „Privathaushalt" hinein. Für verheiratete Fabrikarbeiterinnen, deren Hausarbeiten nicht ersatzweise von einer anderen weiblichen Arbeitskraft übernommen werden, gestalten sich unter diesen Unständen die Pausen in der Fabrikarbeit zu hektischen Phasen eines zeitbedrängten häuslichen Arbeitseinsatzes. Die den Arbeiterfrauen zugewiesene Hausarbeit wird noch in anderen Bereichen verändert und erschwert.

Gewiß, die Versorgung der Haushalte aus der Eigenproduktion geht zurück und der Markt bietet zunehmend seine Dienste an. Es wäre aber verkehrt, daraus direkt auf eine Verringerung der Haushaltsarbeit zu schließen. Dagegen sprechen allein schon die täglich erforderlichen Transportarbeiten. Man vergegenwärtige sich nur die langen beschwerlichen Wegstrecken in einer vier- und mehrgeschossigen Mietskaserne bei täglichem Einkauf der nötigen Lebensmittel, denn Vorratswirtschaft ist in den überfüllten Wohnungen und bei knappem Wochenlohn unmöglich, bei der erforderlichen Zufuhr von Brennmaterial aus dem Keller und vor allem dem Transport des gesamten Nutz- und Abwassers, solange die Wohnungen noch nicht mit einer Wasserleitung ausgestattet sind. Auch die Standards für Ausstattung, Ordnung und vor allem Sauberkeit der Haushalte steigen allmählich immer höher. Diesen neuen Standards zu genügen, heißt mehr Arbeit, und zwar mehr Frauenarbeit zu investieren. Schließlich wachsen gleichzeitig die Anforderungen für Kinderpflege und -erziehung und es sind wiederum die Frauen und Mütter, die seit dem 18. Jahrhundert immer intensiver von Ärzten und Pädagogen in die Pflicht genommen werden. Der folgende Text beleuchtet aus der Sicht einer erwerbstätigen Ehefrau und Mutter die Realität der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im 20. Jahrhundert. 1925 waren von allen in Industrie und Handwerk beschäftigten Frauen nur 21 o/o verheiratet. Speziell in der Textilindustrie stieg dieser Anteil allerdings immerhin auf 28,6 %. Doch auch die Situation der ledigen Arbeiterin unterschied sich häufig nicht allzu stark von der ihrer verheirateten Kollegin. Denn sofern sie in der elterlichen Wohnung lebte, was durchaus üblich war, wurde sie dort immer auch als weibliche Arbeitskraft eingesetzt. Wir wählten den Text als typisch aus, weil er alle üblicherweise anfallenden Arbeiten auflistet und gewichtet. Darüber hinaus aber konfrontiert er uns sehr eindrucksvoll mit dem praktisch und zu allem Überfluß im 20. Jahrhundert auch bereits ideologisch sehr mühsamen Ineinander von gleichzeitiger Arbeit für Marktproduktion um Lohn, Arbeit für Konsum und Arbeit für Reproduktion; ein mühsames Ineinander, welches im Laufe von zwei Jahrhunderten fast ausschließlich den Frauen angelastet worden ist.

- Bericht einer 33jährigen Textilarbeiterin, verheiratet, ein neunjähriges Kind, aus dem Jahr 1928:

„Mein Arbeitstag beginnt morgens um 1/2 6 Uhr. Noch ein kurzes Drehen und Besinnen, und heraus muß ich aus den Federn, obwohl oft alle Glieder schmerzen. Rasch wird Toilette gemacht. Nun beginnt meine Tätigkeit in der Küche beim Herrichten des Frühstücks, das aber nur aus Kaffee mit Milch und Schwarzbrot besteht.

Inzwischen sind Mann und Kind auch aufgestanden. Es wird gemeinsam gefrühstückt. Im Anschluß daran mache ich die Betten und säubere das Treppenhaus. Dann richte ich das Vesper für die Fabrik und fertige das Kind für die Schule ab. Inzwischen ist es unter Ausnutzung jeder Minute zehn Minuten nach 7 Uhr geworden. Die Arbeitszeit in der Fabrik beginnt 7,15 Uhr. Da ich nur 3 Minuten nach zur Fabrik habe, reicht's gerade noch. Ich bin Trikotweberin und arbeite an sechs Rundstühlen. 4 1/4 Stunden geht es ohne Unterbrechung Stuhl zu Stuhl, Bobinen aufstecken, Nadeln einsetzen, aufstoßen, Maschinen putzen usw. Es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Besonders die Arbeit an den Plättmaschinen, von denen ich vier zu bedienen habe, ist sehr ermüdend, da an diesen Maschinen die Abzugscheiben noch aufgezogen werden müssen und diese Maschinen viel mehr Aufmerksamkeit erfordern als glatte Rundstühle. Nach vielem Schaffen und Denken ist's endlich 1/2 12 Uhr. Schnell geht es nach Hause, dort wird Feuer gemacht und das am Abend vorgekochte Essen gargekocht. Um 1/4 1 Uhr kommen wir zum Essen. Das ist die einzige Viertelstunde, wo ich mich tagsüber hinsetzen kann. Nebenbei wird noch ein bißchen Zeitung gelesen. Danach wird das Geschirr abgewaschen; dabei hilft mir mein Mann damit ich mich nicht so abzuhetzen brauche. Und schon wieder ist es Zeit in die Fabrik. Gar manchmal habe ich den Wunsch, daheim zu bleiben, um den Haushalt in Ordnung zu halten, es gäbe ja so vieles zu tun. Aber bei uns gibt es ja keinen Urlaub, nicht mal einen halben Tag. In der Fabrik geht das Gewerk bis um 6 Uhr nachmittags. Abgerackert und hundsmüde verläßt man die Fabrik. Jetzt geht es in die Metzgerei und in den Konsum, um für den anderen Tag einzukaufen . Wenn ich heimkomme, hat mein Mann das Nachtessen, das aus Resten vom Mittag oder aus Butterbrot und Kaffee besteht, fertig. Nach dem Nachtessen koche ich schon wieder für den anderen Tag. Indessen putzt; mein Mann die Schuhe. Das Kind, das den ganzen Tag sich selbst überlassen, macht Schulaufgaben. Nachdem die Küche wieder gereinigt ist, bleibt Zeit für Strümpfestopfen und Ausbesserarbeiten. Aber das geht nicht lange, denn erst jetzt merke ich wie müde ich bin, nachdem ich vom Morgen bis zum Abend wie eine Maschine geschafft habe. Wenn es einmal 9 Uhr ist, geht es ganz einfach nicht mehr. Daß ich unter diesen Umständen meinen Mutterpflichten nicht so nachkommen kann, wie es notwendig ist, ist wohl verständlich, und mein einziger Wunsch wäre nur der, daß mein Mann so viel verdienen würde, daß es reichte, damit ich meinem Mann und Kind das sein könnte, was ich ihnen sein sollte. Wie mein Arbeitstag, so verläuft auch mein Wochenende. Es beginnt um um 1/2 12 Uhr am Sonnabend. Nach dem Mittagessen geht es erst an die Reinigung der Wohnung, und da ich meistens am Freitagabend schon was vorschaffte, bin ich am Samstag bis 5 Uhr nachmittags fertig. Dann kommt die Reinigung des Körpers an die Reihe, entweder geschieht das in der Badewannne oder im Sommer in der wasserarmen Donau. Nachdem mache ich meine Einkäufe in der Stadt. Inzwischen ist es wieder Abend geworden. Gewöhnlich habe ich am Sonntag große Wäsche oder Wäsche zu bügeln. In der Woche bleibt mir keine Zeit zu dieser Arbeit. Außerdem wäre ich nach Feierabend gar nicht nicht mehr, meine Wäsche zu waschen.

Am Sonntag muß ich dann wieder früh aufstehen, damit ich, bis Mittag mit meiner Wäsche fertig werde. Die Arbeitskleider müssen auch noch ausgebessert werden. So wird es immer 2 Uhr, oft noch später, bis ich mit diesen Arbeiten fertig bin. Dann kommt mein Wochende. Ich lege mich zwei Stunden aufs Ohr, dann wird noch ein Spaziergang durch die heimatlichen Wälder gemacht mit dem Endziel „Waldheim". Dies ist der Sportplatz der „Freien Turnerschaft mit einer schönen geräumigen Wirtschaft; dort verkehrt die Arbeiterschaft allgemein. Ein Vesper und ein Glas Bier, daneben eine gemütliche Unterhaltung mit Gleichgesinnten bilden den Abschluß des Sonntags. Doch schon wirft der kommende Montag seine Schatten wieder voraus, denn wieder geht es zu neuem Schaffen für den Moloch Kapitalismus.

Dies ist mein Arbeitstag und mein Wochenende. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wiederholt es sich Tag für Tag und Woche für Woche (aus: Mein Arbeitstag - Mein Wochenende. 150 Berichte von Textilarbeiterinnen. Gesammelt und herausgegeben vom Deutschen Textilarbeiter-Verband, Berlin 1930, S. 132 f.).

III.

Wir sind zunächst von einer idealtypischen Beschreibung der bäuerlichen Wirtschaft im späten 18. Jahrhundert ausgegangen und haben dann die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in drei Familienformen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dargestellt. Dabei hat sich gezeigt, daß die Familie an tradierten Formen der Zuschreibung festhält, solange sie selbst autonom über den alters- und geschlechtsspezifischen Einsatz ihrer Gesamtarbeitskraft entscheiden kann. Das regelnde Prinzip, das die Tradition ausgebildet hat, ist die sinnvolle Ergänzung aller verfügbaren Kräfte. So gibt es in der bäuerlichen Wirtschaft zwar deutlich umrissene Arbeitsrollen der Geschlechter, doch sind sie miteinander verschränkt: Frauen arbeiten hauptsächlich im häuslichen Bereich, sie reichen aber mit Viehfütterung und Erntearbeiten auch in den männlichen Bereich hinein. Die Größe des Marktanteils „des Bauern" - gesetzt es bleibt ihm überhaupt ein Marktanteil nach Abzug der Feudallasten- hängt nicht allein von der „männlichen" Feldarbeit ab, sondern auch von der Arbeit der Frauen: sei es, daß sie selbst gewerbliche Produkte (Gespinst) anfertigen, sei es, daß sie die agrarischen Produkte sparsam weiterverarbeiten und im Austeilen für die unmittelbare Nahrung von Mensch und Tier so genau wie möglich sind. Wie an einem Produkt buchstäblich Frauen- und Männerarbeit unterscheidbar kleben, läßt sich schön am Beispiel des Heues zeigen: geschnitten von Männern, gerecht von Frauen, eingefahren von Männern, gespeichert von Männern, ausgeteilt von Frauen. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung durchkreuzt die Trennung zwischen außerhäuslichen und innerhäuslichen subsistenz- und marktorientierten, qualifizierten, und unqualifizierten, „starken" und „schwachen" Arbeiten. Die kulturell überlagerte Hierarchisierung von männlichen und weiblichen Arbeiten steht im Spannungsverhältnis zu einer real wirksamen Abhängigkeit der Arbeiten voneinander. Das Prinzip der Ergänzung der Kräfte führt die Familien in der hausindustriellen Leinenproduktion, deren „Nahrung" weitgehend von der massenhaften Produktion eines einzigen Arbeitsproduktes abhängt, um einer lebensnotwendigen, maximalen Ausnutzung des Arbeitskräftepotentials willen bis zur Verkehrung der Geschlechterrollen. Der Ehemann bereitet das Essen, die Frauen fertigen das gewerbliche Produkt. Der autonomen Zuweisung von Arbeit an Männer oder Frauen steht in diesen Familien allenfalls die Tradition entgegen.

Die zentralisierte Produktion (und die neuen Formen von Hausarbeit) zerreißt die in der Familienproduktion übliche komplizierte Balance in der Aufteilung von Arbeiten zwischen den Geschlechtern. Sie übernimmt und verfestigt geschlechtsspezifische Zuweisungen, die sich zunehmend von dem Prinzip der unmittelbaren Ergänzung ablösen und zu quasi natürlichen Eigenschaften des Geschlechts werden. Was zunächst, wenn auch durch Tradition geheiligt, noch im Bereich familia-ler Entscheidung lag, wird nun von außen vorgegeben und erzwungen. Die Entwicklung der außerhäußlichen zentralisierten Lohnarbeit übernimmt im 19. Jahrhundert offenbar Formen der geschlechtsspezifi-schen Zuschreibung in einer gesamtgesellschaftlich „objektiven" Form. Dabei wird Frauenarbeit zugleich anhand der allgemeinen Maßstäbe Lohn, Qualifikation und Anleitungsbefugnis gesellschaftlich diskriminiert. Die Frau wird für den häuslichen Bereich, für die nun „privatisierte" Familie, allein zuständig. Die hauswirtschaftlichen Funktionen werden ihr als Geschlechtsattribut auf den Leib geschrieben. Für die neu verstandene „Hausarbeit" und die dort zu leistenden unentlohnten Dienste schrauben Staat, Fabrik und Familie ihre Ansprüche immer höher. Die Entwicklung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bindet die meisten verheirateten Frauen im späten 19. und 20. Jahrhundert immer fester in die Familie ein. Die skizzierte Entwicklung hat schwerwiegende Folgen für das gesamtgesellschaftliche Verhältnis der Geschlechter. Wir können hier das Problem der Bewertung der unterschiedlichen Arbeiten in den vorgeführten Familienwirtschaften nur andeuten. Die entscheidende Frage ist, ob sich die vormalige Balance in der sichtbaren und konkreten Angewiesenheit der Geschlechter aufeinander im 19. Jahrhundert zuungunsten der Frauen verändert. Es spricht einiges dafür. Nicht zuletzt wäre in diesem Zusammenhang die Frauenbewegung zu befragen.

Um die Ambivalenz von Arbeit, Macht und Ohnmacht der Frauen in den integrierten Familienwirtschaften des 18. und 19. Jahrhunderts zu gewichten, können Anthropologinnen, die neuerlich versucht haben, die Bedeutsamkeit von Frauenarbeit in verschiedenen Kulturen einzuschätzen, weiterhelfen. Sie begnügen sich nicht mit der Feststellung, daß in allen uns bekannten Kulturen Männer und männliche Arbeiten gegenüber Frauen und Frauenarbeit an Prestige und sozialem Wert höher rangieren, sondern versuchen, mit Begriffen von weiblicher „Macht" und männlicher „legitimierter Autorität" die Dialektik in diesem Spannungsverhältnis zu erfassen. In Gesellschaften, wo die fami-liale Wirtschaft die Grundlage der Nahrung ist, sollen die Positionen der Frauen relativ am stärksten sein. Je mehr die Arbeiten von Mann und Frau trotz aller Abgrenzung wechselseitig voneinander abhängig und miteinander verschränkt sind, umso eher verfügen Frauen auch über gesamtgesellschaftlich unmittelbar wirksame Widerstandsformen gegen die „legitime" Männermacht. Umgekehrt wächst die Abhängigkeit der Frauen mit einer stärkeren Segregierung der geschlechtsspezifischen Leistungen.

Die Entwicklung der industriekapitalistischen Arbeit im 19. Jahrhundert und die jetzt biologisch fundierte Festschreibung der Frauen auf die neue Hausarbeit hat zweifellos die Balance familialer Ökonomien zerrissen und offenbar eine reale Minderbewertung von Frauenarbeit zur Folge gehabt. Eine genauere Untersuchung des hier vermuteten Zusammenhangs liegt zumindest für die Dritte Welt vor. Esther Boserup hat vor kurzem untersucht, welche Wirkung dort die Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise für die Stellung der Frauen hat und kommt zu dem Schluß, daß sich deren Position verschlechtert. Auch in der 3. Welt verbleiben die Frauen überwiegend im Bereich der Subsistenzsarbeit, die - weil unbezahlt - jetzt allerdings gegenüber dem Lohneinkommen des Mannes entwertet erscheint, obwohl sie zugleich real erheblich an Umfang und Bedeutung zunimmt.