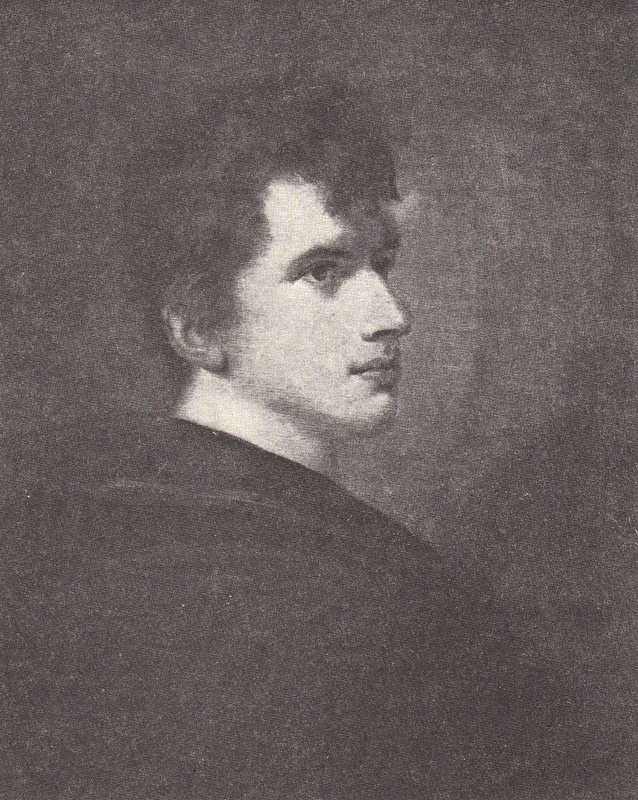

Noch mehr Familie - Clemens - ...

(8) Bettina wohnt noch nicht lange in Offenbach bei der Großmutter, als es zu einer Begegnung kommt. Sie spielt gerade mit ihrer Puppe, was sie nur noch selten tut, weil sie sich eigentlich schon etwas zu alt vorkommt, um noch mit Puppen zu spielen. Aber ab und zu tut sie es doch noch, weil die Puppe etwas ist, was man an sich drücken und liebhaben kann. Wenn sie also Lust hat auf Liebhaben und Liebgehabtwerden, spielt sie mit der Puppe.