Das politische Interesse

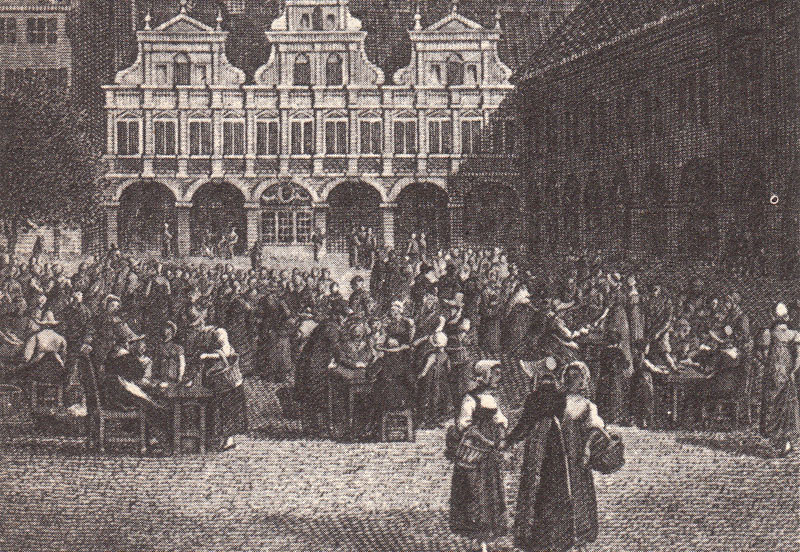

Während die Revolution durch Frankreich tobte, meldeten sich auch weibliche Stimmen mit Forderungen zur Tagespolitik (vgl. Gouges). Im deutschsprachigen Raum traten Frauen seltener mit politischen Forderungen an die Öffentlichkeit. Ihre Teilnahme am politischen Zeitgeschehen war leiser und weniger auffällig.